摘要: 通过把增长理论与二元经济理论相结合,并应用于中国人口转变和资本积累的分析,本文回答了中国人口红利还能持续多久的问题。本文认为,人口红利的实质在于充足的劳动力供给可以防止资本报酬递减现象出现,因而可以依靠资本和劳动的投入保持高速经济增长。因此,考察人口红利延续期,必须把人口抚养比与资本积累水平结合起来进行观察。由此得出的结论是,中国人口红利的最大化时期是抚养比2013年降到最低点之前达到的,并且于2013年之后迅速消失。这一结论加强了提高全要素生产率,以支撑经济持续增长的紧迫性。

关键词:人口红利; 资本报酬递减; 资本积累; 全要素生产率

在中国的学术界和政策界, 人口红利逐渐成为热门的话题, 但是, 围绕这个问题, 特别是中国的人口红利到底可以持续多久, 争论可谓众说纷纭、莫衷一是。一个最新的流行观点是认为人口红利将长期存在。例如, 有的观察者反对中国人口红利即将消失的说法, 而是认为, 人口红利可以在人口抚养比降到最低点之后再持续20 年以上( 周婷玉, 2010) 。

这个观点的批评矛头所向, 显然是包括本文作者在内的一些学者的判断, 即在2013 年左右, 中国的人口抚养比将跌至谷底, 随后迅速上升, 人口红利从那时便消失了( 蔡昉, 2010) 。换句话说, 争论的焦点是人口红利的延续期, 即中国人口红利究竟是在2013 年左右结束, 还是在2030 年之后才会结束。

一般来说, 人们把人口红利看作是下列情形, 即由于劳动年龄人口增长快, 占总人口的比重大, 形成劳动力供给充足和储蓄率高等有利于经济增长的条件, 一旦能够将这个人口优势转化为就业和投资, 则给经济增长赢得一个额外的源泉。可见, 人口红利延续期的讨论是经济增长话题, 而主要不是人口问题, 更不能简单地理解为 生之者众, 食之者少。本文以增长理论为依据, 融会二元经济理论与中国发展实际, 对上述关于中国的人口红利还能持续多久的问题, 做出初步的回答。

一、人口红利延续期的分歧所在

许多观察者认为, 既然如预测所显示, 人口抚养比在2013 年前后降至最低点, 那个时候就意味着人口红利的消失。例如, 本文作者及其合作者估算人口红利时发现, 人口抚养比每下降1 个百分点, 可以导致人均GDP 增长率提高0. 115 个百分点( Cai &Wang, 2005) 。如此推论的话, 2013 年以后人口抚养比不降反升, 下列关系会不会成立呢, 即人口抚养比每升高1 个百分点, 人均GDP 增长率降低0. 115个百分点? 这样的话, 对于这些学者来说( 尽管许多人并没有想到这一点) , 人口红利将要消失的判断,所依据的是人口抚养比的变动率。

而相反的观点则是更加注重人口抚养比的绝对水平。譬如, 假设在20 世纪90 年代中期, 人口抚养比就算较低水平了, 则在2013 年之后, 抚养比上升的一段时期内, 直到大约2030 年前后, 抚养比都算得上较低。于是, 依此观点, 中国的人口红利可以继续保持大约20 年甚至更久。如果进一步放宽条件,例如把1990 年前后的抚养比看作是可以产生人口红利的水平, 则后者可以延续到2030 年之后。

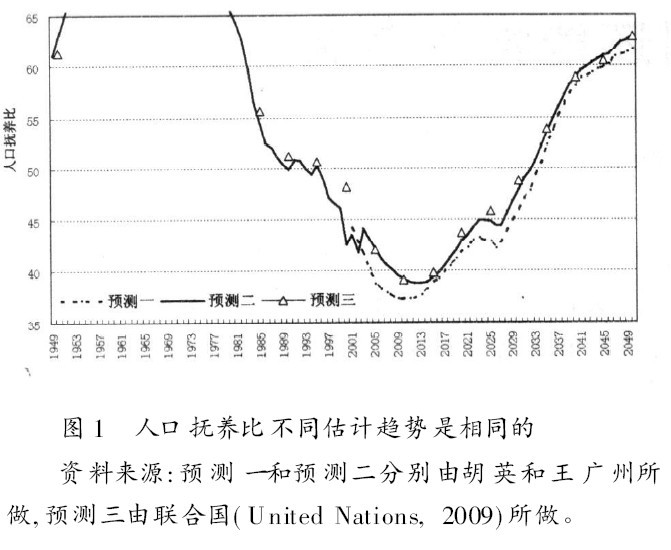

上述两种观点都可以通过图1 得到表述。图中, 我们把人口抚养比定义为依赖型人口( 15 岁以下及65 岁以上) 与劳动年龄人口( 16~ 64 岁) 的比率。其中包括三种预测结果, 分别由胡英( 预测一) 、王广州( 预测二) 和联合国( 预测三, 每5 年一个预测值) 所估算。虽然预测数字略有差异, 但显示了相同的变化型式, 即2010~ 2015 年期间, 抚养比降到最低点, 随后上升。可见, 如果以变化率为依据, 我们所处的人口红利期已经为时不久了。然而, 如果以抚养比45% 为较低水平, 以绝对水平为依据, 则在2030 年之前都可以继续收获人口红利。更进一步, 如果以50% 的抚养比为依据, 则人口红利消失的年份, 确乎还可以延长到2035 年前后。

关于人口红利延续期的不同判断, 分别有其政策涵义。做出人口红利期仍然很长的判断的观察者, 往往隐含着一个观点, 即人口生育政策调整并不十分紧迫。然而, 做出人口红利为时不久的判断的观察者, 却未必一定是在强调生育政策调整的紧迫性。如果人们理解了人口红利对于经济增长的意义, 以及人口红利消失对于增长可持续性的涵义, 则可以得出结论: 探讨这个问题的针对性和关键点, 其实不在于生育政策是否应该调整, 而在于转变经济发展方式的紧迫程度。

二、人口红利的本质是什么?

尽管人们给予人口红利以各种解释, 并以一些指标将其定量化, 但是, 人口红利的本质究竟是什么, 换句话说, 为什么劳动年龄人口占比大并且持续扩大可以为经济增长提供一个额外源泉, 迄今为止尚未清晰地得到说明。不过有一点是肯定的, 这个问题明显不属于人口学的范畴, 所以, 我们应该从经济增长理论出发认识这个问题。

新古典增长理论假设劳动力是短缺的, 因此, 物质资本超过一定点的继续投入, 将会遇到报酬递减现象, 从而经济增长不能持续。从此逻辑出发, 打破资本报酬递减规律有两个途径, 一是通过技术进步,以全要素生产率不断提高的贡献率保持经济增长可持续性, 二是破除劳动力短缺这个制约因素。而后一条件恰好是二元经济发展所天生具备的。一旦能够将劳动力无限供给特征转化为经济增长源泉, 则意味着实现了人口红利的利用。

可见, 理解人口红利, 要将其置于二元经济发展框架内, 与这个过程中的资本积累密切联系。刘易斯本人在阐述其二元经济理论时, 就不厌其烦地表示, 具有无限供给性质的劳动力的开发利用, 要随时随地与资本积累联系在一起来理解。例如, 他在其著名的《劳动力无限供给条件下的经济发展》中指出: 整个过程的关键在于资本主义部门对剩余的使用。正是因为剩余被再投资于创造新资本, 资本主义部门得以扩大, 并吸收更多的人从生计部门到资本主义部门就业。剩余越来越多, 资本形成也越来越大, 因而( 二元经济发展) 过程持续下去, 直至剩余劳动力消失。( Lew is, 1954)

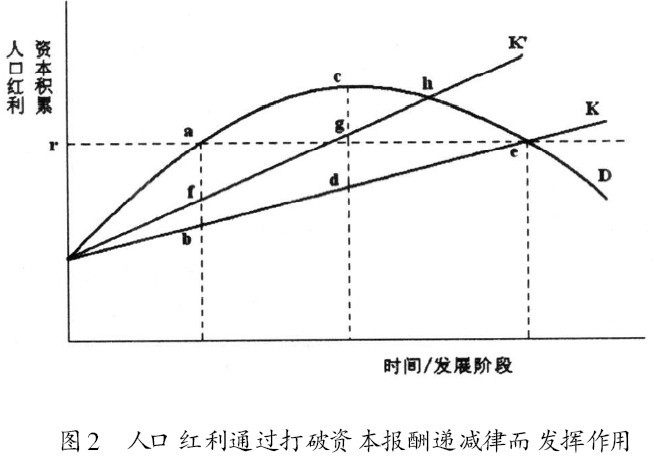

据此, 我们通过图2 来观察人口红利与资本积累的关系。我们用曲线D 表示人口红利显示性指标( 抚养比的倒数) , 它所呈现的倒U字型变化轨迹, 恰好反映其对应的具体定量指标——人口抚养比在图1中经历的U字型变化。接下来, 我们用曲线K表示资本积累, 可以看到一个不断累积性提高的趋势。如前所述,人口红利的核心是由于劳动力无限供给性质而打破新古典增长理论的劳动力短缺假设, 从而保证不会出现资本报酬递减现象。既然资本积累不是一个既定的量, 而是一个不断扩大的过程, 因此, 人口红利的动态( 即处于下降过程中的人口抚养比) , 恰好可以为动态的经济增长, 提供一个使其不出现资本报酬递减的要素条件。

因此, 理解人口红利对经济增长贡献的关键在于, 在人口红利变化式微的同时, 资本积累则是不断扩大的。而资本投入强度越大, 则面临着越加严重的报酬递减可能性。所以, 图2中的K 是一个上升的曲线( 斜率大于零) 。不考虑这一点, 就脱离了人口红利作为避免资本报酬递减的作用实质。

在图2中, 我们可以把曲线D与曲线K之间的距离看作是人口红利作用的力度。从中可以看到,假设在水平r上, 人口红利显著性指标算是较高的,其发挥的抑制报酬递减的作用可以为ab。在到达人口红利显示性指标的最高点( 图中为c) 之前的某一点上, 抚养比对资本报酬递减的抑制作用达到最大。由于资本积累不断提高到更高的水平, 因此, c点之后人口红利作用明显减弱。例如, 同样在r的水平上, 人口抚养比就不再能够像以往那样发挥抑制报酬递减的作用了。从图中看, 这个显示性指标,即人口红利的作用力度在抚养比降到最低点后, 迅速递减至零, 即e 点。

很显然, 图中资本积累曲线K 的斜率实际上是任意决定的。按照新古典增长理论的假设, 越是在资本投入的更高水平上, 越是会出现资本报酬递减的现象。换句话说, 假设斜率更大的K是更加接近真实水平的资本积累曲线, 则人口红利作用减弱的速度更快, 早在h 点上便会降为零。

基于上述认识, 我们可以得出的结论是, 中国从改革开放以来得以开发人口红利始, 最大限度收获人口红利, 发生在2010~ 2015 年之前的一段时期内( 图1) , 具体来说, 就是人口抚养比在降到37% ——39% 水平之前。从2010~ 2015 年开始, 人口结构变动对于资本报酬递减的抑制作用迅速减弱, 直至人口红利消失, 而且资本积累越是迅速, 经济增长越是在更高的程度上依赖投资, 则人口红利丧失越快。

三、一个更完整的增长故事

关于在认识人口红利作用时, 为什么要把资本积累放在重要位置的问题, 还有值得进一步讨论的余地。事实上, 这就是经济增长经历若干转折点以及阶段, 表现出具有差异的特征, 提出不尽相同要求的完整故事。理解了这个故事, 不仅可以加深对于人口红利及其作用机理的认识, 也自然而然引申出人口红利消失的涵义, 从而得出如何保持经济增长可持续性的政策结论。

我们在表1 中描述了经济增长的三个重要阶段。首先, 在典型的二元经济发展阶段上, 由于劳动力无限供给这一决定性的特征, 无论是农业还是非农产业, 都以资本节约型或劳动使用型技术为主, 在开放经济的条件下, 劳动密集型产业具有比较优势,并在国际贸易中获得竞争力。在表中, 我们假设每100个工人对应1台机器。

在这个发展阶段, 伴随着瓶颈要素——资本的积累, 经济增长过程中各种生产要素同比例增加, 并且因劳动力供给充足, 不会发生资本报酬递减现象。也正因为如此, 以往的发展经济学家, 包括刘易斯在内, 都把一定的储蓄率作为经济发展的先决条件。也就是说, 有了无限供给的劳动力, 资本积累能够以什么样的速度进行, 二元经济发展就能产生什么样的绩效。这个过程一直持续到刘易斯转折点的到来, 换句话说, 直到用不变的生存工资所能吸纳的剩余劳动力消耗殆尽。

其次, 刘易斯转折点到来之后, 因普通劳动力短缺引起的工资上涨, 诱致出资本替代劳动的技术变化, 这时劳动节约型技术开始为企业所采用, 产业结构也逐步转向更加资本密集型和技术密集型。在表中, 我们假设每100 个工人开始支配2 台机器。在这个阶段上, 因人口红利仍然存在, 在提高了的工资的吸引下, 企业可以继续获得劳动力供给。也就是说, 按照二元经济理论的划分, 这是跨越了刘易斯转折点, 人口红利尚存, 并且还未到达商业化点的发展阶段。

最后, 人口红利的消失终究到来, 劳动力不再无限供给, 经济增长越来越符合新古典增长理论劳动力短缺的假设。就表中所示例子来看, 继续增加机器, 如每100 个工人支配3 台机器的话, 生产率并不能相应增加, 除非与此同时, 他们的体力和脑力( 都是人力资本的表现形式) 相应提高, 或者管理更有效率、技术更加先进, 体制更易于调动积极性。而这些变化, 就反映为全要素生产率( T FP) 的提高。

中国的人口抚养比从20 世纪60 年代中期就开始下降, 只是在80 年代开始的改革开放时期, 通过劳动力的产业转移和地区转移, 丰富的劳动力资源才被转化为人口红利。特别是在过去的20 年中, 中国融入经济全球化, 以劳动密集型产品的比较优势从中获益。然而, 在最大化收获人口红利的这个时期, 抚养比的下降速度却是递减的趋势, 预计在2015 年以前降到最低点。与此同时, 资本积累以空前的速度进行, 并且中国经济在2003 年刘易斯转折点出现以来, 显示出明显的资本密集化趋势。

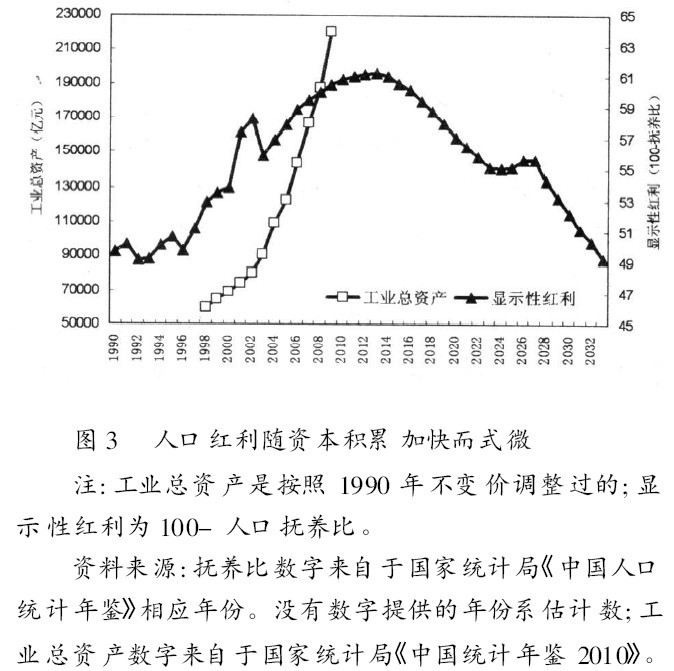

例如, 全社会固定资产投资与GDP 的比率, 从1998 年的33. 7% 提高到2009 年的66. 0%, 同期,工业中的资本劳动比( 每个从业人员对应的固定资产净值) 从7. 1 万元增加到20. 3 万元。同样的趋势也得到全国制造业数据的印证。根据前述的道理,我们可以来观察递减的人口红利显示性指标与加速进行的资本积累之间关系。

在图3中, 我们以“100- 抚养比”作为显示性人口红利指标, 以规模以上工业企业的总资产作为资本积累的代理指标。从中可以清晰地看到抚养比下降的减速趋势和资本积累的加速趋势, 从而人口红利的式微。虽然这种观察结果仍然有待更加精密的检验, 但是, 我们可以得出的印象是, 中国经济很可能已经超越了最大化利用人口红利的发展阶段。

虽然着眼点不尽相同, 其他研究也得出与此相似的结果。例如, 世界银行经济学家在估算中国GDP 潜在增长率及其源泉时发现( Kuijs, 2009) , 随着固定资产投资与GDP 比率的不断提高, 相应地,资本劳动比对潜在增长率的贡献, 从1978~ 1994 年的29. 9%, 提高到1995~ 2009 年的57. 9%, 2010~2015 年的64. 3% , 以及2016~ 2020 年的65. 7% 。而这正好是就业增长对GDP 潜在增长率贡献明显下降的结果, 即在上述四个时期, 就业增长贡献率分别为34. 0%、10. 5%、2. 4% 和- 7. 1% 。

四、结语和政策建议

本文的分析表明, 如果把资本积累的情况与人口抚养比一同考虑, 作为阻止资本报酬递减现象发生的力量, 中国的人口红利不仅不会延续至2030 以后, 实际上目前已经越过其最丰裕的收获期, 开始迅速衰减。随着人口红利对于经济增长的贡献率变得越来越微不足道, 支撑中国经济增长的源泉既不再是就业的增长, 也不可能是资本劳动比的提高, 而越来越依赖于全要素生产率贡献份额的提高。既然导致人口红利消失的人口转变过程, 主要是经济社会发展的结果, 因此, 我们对人口红利变化趋势做出判断的出发点, 并不在于为人口生育政策的调整提供理由, 而是对未来经济增长的可持续性提出警示。

虽然所处经济发展阶段不同, 中国面临的挑战十分类似于20 世纪90 年代初的日本。当时, 日本在丧失人口红利的条件下, 政府实施各种补贴和保护政策, 没有发挥市场的“创造性毁灭”的作用, 使没有竞争力的企业和没有比较优势的产业得以生存,其结果是全要素生产率下降( Hayashi & Prescott,2002) , 从而造成大量“僵尸企业”( Hoshi & Kashyap,2011) , 陷入长达20 年的经济停滞。在分析历史上一系列国家从高速经济增长到减速的经验教训时, 一项研究也显示, 85%的减速可以为全要素生产率下降来解释( Eichengreen et al, 2011) 。

从原则上讲, 提高全要素生产率可以有诸多途径, 包括加快技术进步和自主创新, 推进产业结构的优化升级, 通过提高劳动者素质和管理水平改善生产过程效率, 进一步清除劳动力流动的制度障碍以获得资源重新配置效率, 以及推进所有有助于提高投资效率和企业生产率的体制改革。不过, 根据国际经验和中国现实, 通过市场竞争的优胜劣汰机制, 提高企业的自生能力, 是最为紧迫的任务和最为有效的途径。也就是说, 政府并不能越俎代庖地为企业寻找提高全要素生产率的办法, 也不能认为选择需要补贴和扶助的对象, 而是要通过投融资体制的改革, 发育生产要素市场, 完善市场竞争, 为企业提供正确的信号, 让市场自身在“创造性毁灭”的过程中挑选赢家。

文章出处:经济学动态,2011年第6期