一.引言

由于个别交易对手方的突然违约产生蝴蝶效应、导致系统性风险的例子,在银行危机的历史中并不少见,如1982年的拉美债务危机,1984年英国的庄信万丰银行破产,20世纪90年代初的瑞士银行业危机以及20世纪90年代末的韩国银行业危机等。针对这一情况,各国监管当局分别制定了相应的集中度监管指标和要求,巴塞尔委员会也将集中度监管列入第二支柱,作为监督管理的重要组成部分,但始终未有明确统一的量化标准。

伴随着资产证券化业务和衍生产品等金融创新的不断发展,金融机构之间的关联性及其风险传染的速度及其影响力产生了本质性的变化,单一交易对手方或关联交易对手方违约可能对银行乃至银行业造成的非预期性损失及连锁冲击的影响急速上升。面对这一情况,巴塞尔委员会(Basel Committee on Banking Supervision,BCBS)于2013年3月发布了《大额风险暴露的测度与控制监管框架》(征求意见稿)(BCBS,2013),旨在降低银行在面临同一交易对手或关联交易对手突然违约时所造成的最大损失,维持银行持续经营,同时缓解全球系统重要性银行间的危机传染,维持金融稳定。该监管框架也是对近来加强影子银行体系监管的回应,特别对影子银行所涉及的资产证券化、集合投资(Collective investment undertaking,CIU)等方面的大额风险暴露进行了关注。

二.大额风险暴露的监管演进

本次以资产证券化等金融创新为特征的国际金融危机暴露了金融监管中的诸多弊端,大额风险暴露监管方面的缺陷也位列其中。2008年金融危机之前,虽然国际监管组织和各国监管当局都分别对大额风险暴露出台了相应的指引和法规,但是仍旧缺乏统一的一致性规则,在监管的适用范围、大额风险暴露的上限值、合格资本的定义、各类风险暴露的测度方法、对风险缓释的处理以及对特殊风险暴露计量等方面都没能制定统一有效的监管规则,各国监管的差异性较大,而各国的监管差异也加剧了危机传染。因此,制定统一合理易于操作的大额风险暴露监管规则是十分必要的(巴曙松,2002)。

早在1991年巴塞尔委员会就根据监管实践制定了《大额信用风险暴露的测度与控制》(BCBS,1991)监管指引,提议对单一交易对手或关联交易对手的风险暴露上限不能高于银行集团监管资本总额的25%,同时建议监管报告的门槛应低于10%,指引中对风险暴露、单一交易对手和关联交易对手进行了定义,试图从授信的总量上和敞口上设立限额来控制风险过度集聚。

1999年巴塞尔委员会发布《从亚洲危机中汲取的监管教训》(BCBS,1999b)的报告指出对风险集聚方面监管不力是导致此次危机的重要原因,并指出现行大额风险暴露指引仅仅考虑了信用风险,但亚洲金融危机暴露出了信用风险、市场风险和流动性风险相互间的复杂联系,所以在监管改进方面有必要对除信用风险之外的其他风险加以考虑。

此外,巴塞尔委员会在1997年制定的《有效银行监管的核心原则》(BCBS,1997)、1999年制定的具体实施方法《核心原则的方法》(BCBS,1999a)以及其后一直到2012年陆续修订的各版(2012年修订版将两份文件合并)中都要求各国监管当局针对同一交易对手或关联交易对手制定审慎的大额风险暴露监管措施,并审核所监管的银行是否制定了完整的政策和措施来识别、度量、报告、控制或缓释风险集聚,具体量化指标仍沿用银行资本总额25%的监管上限以及10%的监管报告门槛(BCBS,2006a,2006b,2012a)。

在巴塞尔II(BCBS,2006c)中,集中度监管体现在第二支柱的要求中,并说明了集中度风险是指任何有可能给银行造成巨大亏损从而危及其正常经营的单一风险暴露或风险暴露集团。同时指出贷款是大多数银行的重要业务,所以信用风险集中是集中度风险的主要表现形式,要求银行定期对其主要的信用风险集中进行压力测试,以测控这类风险暴露在市场环境恶化时对银行正常经营的冲击。但巴塞尔II并未明确提出集中度风险的监管上限以及监管报告的门槛等量化指标。而2010年巴塞尔委员会发布的巴塞尔III(BCBS,2010)中,仍然将集中度风险的监管放在了第二支柱,并且从信贷集中风险扩大到所有具有潜在集中风险的因素,包括不同账户、类似产品、潜在相关等几个方面,但并没有形成硬性约束。

正是由于在巴塞尔II和巴塞尔III中没有制定统一的量化监管要求,加之不同国家和地区的金融体系存在一些差异,各国(地区)对大额风险暴露的监管程度有所不同,并且对关联交易对手方的界定上也多根据自身情况而定,从而导致了各国监管上的差异。例如,印度规定单一客户的大额风险暴露上限为银行资本的25%,单一集团客户的大额风险暴露上限为银行资本的50%,爱尔兰规定单一客户的大额风险暴露上限为银行资本的15%,澳大利亚、新西兰则规定单一客户的大额风险暴露上限为银行资本的30%。各国的监管差异导致在大额风险暴露的测控上难以沟通合作,加剧了大额风险暴露向全球系统性风险转化的可能,同时在监管力度方面,存在某些国家(地区)监管趋严,而另一些则监管不足,造成各国所承担的金融稳定责任失衡,产生监管套利。所以巴塞尔委员会制定统一的大额风险暴露新框架是金融危机后对集中度风险监管的重新审视,对各国乃至全球金融稳定具有重要意义。

三.大额风险暴露的相关概念

伴随着对大额风险暴露认识的不断加深,其定义也不断完善。1991年巴塞尔委员会制定的《大额信用风险暴露的测度与控制》(BCBS,1991)中提出,大额风险暴露关注的是集中度风险(concentration risk),风险暴露的测度应该反映出单一交易对手违约时所造成的最大损失。2013 年巴塞尔委员会制定的《大额风险暴露测度与控制监管框架》(以下简称新框架)将大额风险暴露定义为,银行在遭受单一交易对手或关联交易对手非预期违约时所造成的最大损失,是银行账户和交易账户风险暴露总额。对此,巴塞尔委员会将那些超过银行合格资本5%以上的风险暴露定义为大额风险暴露。

从大额风险暴露定义的演进看出,对于交易对手的关注范围逐渐从单一交易对手扩大至单一交易对手或关联交易对手,对于大额的定义逐渐定量至超过资本一定占比的风险暴露,对最大损失的定义也逐渐明确为非预期的违约带来的风险暴露。为研究大额风险暴露的监管要求,应首先明确交易对手方的识别、合格资本的定义、风险暴露、监管门槛与上限这四个重要的概念。

(一)交易对手方的识别

在确定交易对手之前,有必要明确交易对手的定义,即采用什么标准来确认各个独立的法律实体为交易对手方。巴塞尔委员会在1991年的《大额信用风险暴露的测度与控制》中将交易对手定义为通常情况下的公司这类单一法律实体,且无论民营还是国有公司都视为单一交易对手。2013年发布的大额风险暴露新框架将交易对手的范围从单一交易对手扩大至单一交易对手或关联交易对手,其对交易对手的定义主要从以下两个方面进行确认,一是实际中的控制权,二是经济上的相互依赖。当银行陷入危机时,往往会发现危机前看似独立的多个交易对手实际上是关联的,从而可以看成同一交易对手,因为关系密切的各个交易对手之间的业务或资金联系,会使银行数笔大额风险实际上连成同一风险。所以对于识别关联交易对手方,实际中的控制权和经济上的依赖权都至关重要。其中,实际中的控制权是指在关联交易对手方群体中,存在一个交易对手方直接或间接的控制其他交易对手方;经济上的相互依赖是指若某个交易对手方出现财务危机时,特别是筹资或还款上出现问题,会导致其他交易对手方也面临筹资或还款上的困难。通过对多个交易对手方之间的实际控制权以及经济依赖的识别来确定关联交易对手,并把这些具有关联性的交易对手的风险暴露加总计为同一交易对手的风险暴露,对于大额风险暴露监管的有效性十分重要,可以说是约束大额风险暴露的重要基础。

(二)合格资本的定义

将2010年12月巴塞尔委员会发布的巴塞尔III与2006年的巴塞尔II进行比较可以看出,巴塞尔III对资本的定义作了更为清晰的界定,提高了资本质量和要求,突出了普通股在资本结构中的地位,强调在危机时期资本吸收损失以维持银行持续经营的能力。大额风险暴露的监管目标是银行在持续经营的基础上能够有效吸收非预期损失,因此巴塞尔委员会将大额风险暴露新框架中的合格资本(eligible capital)定义为巴塞尔III框架下定义的核心一级资本或者一级资本,这与巴塞尔III对资本质量要求的提高和提升资本损失吸收能力的理念是相一致的。

(三)风险暴露的定义与测度

按照巴塞尔委员会的监管原则,大额风险暴露新框架中规定风险暴露的范围应包含所有在资本充足率监管下需要消耗银行资本的风险暴露。银行账户与交易账户下的风险暴露均应纳入新框架,这其中包含了银行账户表内非衍生资产,银行账户传统表外承诺,交易账户中按盯市法衡量的头寸,交易账户中按盯市法衡量的期权,以及衍生产品、证券融资交易、跨银行账户和交易账户的结算交易所涉及的交易对手信用风险暴露等。

大额风险暴露不仅来自于对特定资产的直接投资,即直接风险暴露,其也来自于通过投资某实体间接持有标的资产而产生的特殊风险暴露。这类风险暴露主要包括集合投资、资产证券化以及类似金融产品,衡量这类交易的大额风险暴露,关键在于识别潜在风险来源,透过复杂的金融交易识别交易对手并对同一交易对手的风险总敞口进行测度和约束。对此巴塞尔委员会引进透视法(look-through approach,LTA)来确定潜在交易对手方以及风险来源。

特别地,大额风险暴露监管框架要求银行识别集合投资、资产证券化等特殊风险暴露的“额外风险(additional risks)”,这类风险与金融交易的自身结构有关,例如来自基金经理的风险(道德风险或者同时管理多支基金导致投资风格相同)、流动性提供者的风险、信用担保提供者的风险等。然而,巴塞尔委员会目前并未就此制定具体的计算方法。

在计算风险暴露方面,巴塞尔委员会的大额风险暴露新框架不允许使用内部模型作为计算风险暴露的基准。综合分析来看,使用内部模型有利有弊,有利之处是:第一,如果银行合理设计并有效使用内部模型则能够考虑更多风险类型,这是标准法所不能做到的;第二,对于那些采用内部模型计算资本充足率的银行则能够保持计算上的一致性,降低大额风险暴露监管的实施成本。然而,采用内部模型的弊端也随之产生:第一,将模型风险引入风险暴露的测量之中;第二,会使各个银行对同一类型的风险暴露采用不同的计算方法,从而造成不同的结果。因此,使用内部模型违背了巴塞尔委员会旨在制定简单、全球统一的大额风险暴露监管框架的初衷,同时,大额风险暴露监管框架是对资本充足率监管的补充而非替代。

(四)大额风险暴露的监管门槛与上限

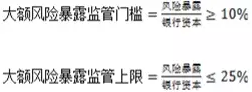

在大额风险暴露新框架发布之前,巴塞尔委员会制定的《有效银行监管的核心原则》以及《核心原则的方法》中建议大额风险监管报告的门槛为银行监管资本总额的10%,

监管上限为监管资本的25%。即:

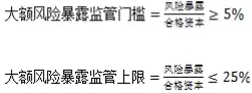

而大额风险暴露监管框架主要从两个方面缩紧了上述标准:第一,将监管资本总额改为核心资本或者核心一级资本;第二,将监管门槛下调到5%。具体的监管门槛和上限如下:

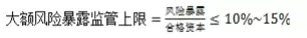

而且针对全球系统重要性银行之间的大额风险暴露,巴塞尔委员会在大额风险暴露监管框架中单独制定了更为审慎的监管上限:

巴塞尔委员会对全球系统重要性银行之间实行更为严格的大额风险暴露限制,即监管上限为10%~15%的合格资本,比普通银行降低了10~15个百分点。并且鼓励各国根据自身情况实行更加严格的监管上限,也对国内系统重要性银行以及非银行金融机构加强风险上限监管。

四.大额风险暴露监管与资本充足率监管的比较分析

大额风险暴露新框架是对资本充足率监管的重要补充。资本充足率监管是从整点。资本充足率监管假设银行所持资产是无限分散的,不存在关联性,没有考虑行业或地区等共同因素的影响,但实际上风险集中却是常态,这是危及银行持续经营的重要因素。

大额风险暴露新框架是从风险暴露的来源上进行约束,按照同一交易对手方、关联交易对手方等进行归集和监管,有效控制风险集中爆发给银行造成的冲击。资本充足率框架是针对银行自身进行约束,而大额风险暴露新框架则是对机构间的风险敞口进行约束,缓解交易对手趋同以及区域、行业关联等现象,从而减小不可预期损失对银行业的连锁冲击,也减弱银行羊群效应所造成的风险过度集中。同时针对危机中所暴露出的大而不倒的问题,大额风险暴露新框架对全球系统重要性银行 (也针对国内系统重要性银行)之间的风险暴露单独制定了更为严格的监管标准,缓解大型商业银行之间的关联性,并且注重通过中央交易对手方来规范金融产品交易,降低系统性风险,增强金融稳定。

与资本充足率框架的风险敏感性类似,大额风险暴露新框架也是基于风险暴露 展开的,然而大额风险暴露新框架关注的只是资本充足率框架中与信用风险相关的部分,但忽略了交易对手的信用质量,因此,大额风险暴露新框架不论在暴露的分类(银行账户下的信用风险、信用风险缓释、交易账户下的信用风险、交易对手信用风险)、还是暴露的度量方法上都采用了与资本监管框架相似的方法,然而为了一些简化处理(如表外资产的表内转换、衍生品度量的现期风险暴露法等),在部分风险 暴露的计算中采取了和杠杆率相同的处理方法。

五.对中国的监管启示

大额风险暴露新框架是巴塞尔委员会在金融危机之后针对集中度风险和系统性风险制定的有效监管措施,也是对现行资本充足率监管的重要补充,对于识别交易对手、约束集中度风险、控制非预期损失、预防系统性风险具有重要意义。通过对该框架的研究分析,可以为中国银行监管提供一些参考和启示。

(一)中国的集中度监管实践

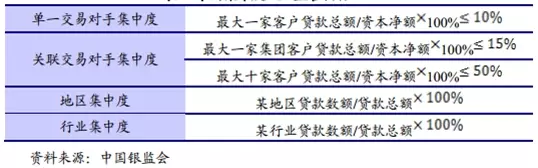

中国银行业在资本充足率方面高于巴塞尔委员会制定的标准,并且资本质量较高,但这不能说明不存在风险集中的隐患,中国目前仍是以银行间接融资为主导的金融体系,贷款集中风险是银行风险资产集中的主要因素,也是中国大额风险暴露的主要表现形式,并且单一贷款和关联贷款比例过高是发展中国家银行不稳健的一 个普遍现象。目前中国主要通过对风险敞口设立限额来约束集中度风险,例如对单一交易对手、关联交易对手设立了限额,并对不同地区、不同行业的集中度风险进行比例上的监督,具体监管指标见表1。

表一中国集中度风险监管指标

从表1可以看出,对敞口设立上限的方法非常简单直观而且易于操作,例如对最大一家客户贷款总额不超过资本净额的10%,对最大十家客户贷款总额不超过资本净额的50%。这类同资本挂钩的严格上限并不比现行的国际标准以及新框架中25%的上限宽松,但是这类指标只能反映银行的风险暴露总额,且主要针对贷款集中风险,风险暴露的定义较为狭窄,对于传统贷款业务能够起到控制集中度风险的目的,而对于集合投资、资产证券化这类特殊风险暴露则不能反映标的资产的风险 来源以及交易对手的信用质量。

(二)大额风险暴露新框架的实施影响

为了能够深入分析大额风险暴露新框架对目前银行监管的影响,本文采用国内16家上市银行2012年的资本金(总资本净额、一级资本净额)来进行分析比较(见表2)。

*总资本净额=资本总额-扣减项

**一级资本净额=一级资本-扣减项

表2的数据是各银行根据银监会《商业银行资本充足率管理办法》和其他有关规定计量和披露的。因为一级资本净额与大额风险暴露新框架中的一级资本类似,所以本文采用一级资本净额作为合格资本来计算中国银行实施新框架的监管门槛与上限。表3是根据表2中的数据来计算的,其中 BCBS 新标准一栏是根据新框架的公式(3)、(4)计算的,并且将工商银行、建设银行、中国银行、农业银行按全球系统重要性银行的标准(公式(5))来计算上限,现行标准和核心原则两栏分别采用中国现行的集中度风险监管指标中的最大一家客户和最大十家客户贷款上限(见表1)以及巴塞尔委员会的《有效银行监管的核心原则》中的标准,即公式(1)、(2)来与大额风险暴露新框架进行比较分析。

资料来源:根据各银行2012年年报整理

*系统重要性银行

从表3可以看出,在大额风险暴露的监管报告门槛方面,BCBS新标准远低于核心原则制定的监管报告门槛,例如按核心原则计算,工商银行的大额风险暴露监管报告门槛约是1299亿,而调整后的 BCBS 新标准约是505亿;民生银行按核心原则计算约是217亿,调整后约是82亿。总体上BCBS新标准所制定的监管报告门槛比核心原则降低了近三分之二,可见巴塞尔委员会旨在对潜在大额风险暴露进行监控,使监管更具前瞻性和预防性,并且试图对集中度风险进行全面监督。而中国目前的集中度风险监管并未制定类似的监管报告门槛,只是要求银行定期汇报最大一家贷款客户和最大十家贷款客户的贷款数额、地区集中度、行业集中度等信息,从贷款总量和投向上进行监督。

在监管上限方面,与BCBS新标准以及核心原则相比,中国对单一贷款客户的监管上限最为严格(见表3现行标准一栏),但其主要针对贷款类的大客户,风险暴露统计口径较窄,同时主要约束单一客户,对最大十家贷款客户的监管上限也是直接加总,未考虑关联性。而BCBS新标准的监管上限与核心原则虽然都采用25%合格资本的上限,但由于BCBS新标准将合格资本从资本总额变为一级资本造成实际上限下调,而且如果巴塞尔委员会最终决定采用核心一级资本的话,会进一步降低监管上限,使监管更为审慎。

另外针对全球系统重要性银行(也针对国内系统重要性银行),巴塞尔委员会对监管上限作了大幅度的调整,与核心原则相比,以工、农、中、建四大商业银行为例,监管上限下调接近1500亿至2000亿,这表明经过本次金融危机后巴塞尔委员会意识到系统重要性银行对于全球金融稳定的重要意义以及其在金融危机期间对危机传染的助推作用,促使委员会制定更为严格的监管标准,缓解大而不倒问题。

综合上述分析,巴塞尔委员会制定的大额风险暴露新框架是在原有监管基础上 进行的重大改进,增加监管指标的敏感性,强化监管政策的有效性,同时注重监管力度的适度性。中国现行集中度风险监管与新框架有较大差距,实施新框架需要考虑多方面问题。首先需要注意的是,中国与其他国家在落地巴塞尔III时的适用范围有所不同,对巴塞尔III的实施是面向所有银行的,大额风险暴露监管也不例外,这就不可避免地对不同类型的银行产生不同的监管影响,尤其会使中小银行面临较大压力。对于大型银行而言,集中度风险主要是行业集中度,其往往与经营稳健的大 型国企有着较好的信任关系,对集中度风险可控性较强。对于中小型银行而言,集中度风险主要在客户集中度、区域集中度方面,中小型银行客户面较窄,经营范围和贷款投向多受地域限制,也存在一定程度的地方行政干预,贷款大多偏向于地方主导产业,地方融资平台贷款的集中度风险也较为突出。所以大额风险暴露监管上限等硬性指标可能会倒逼中小型银行去寻求信用质量较低的客户追求达标,这反而增大了非预期损失的可能,对银行的持续经营造成威胁。

其次,大额风险暴露新框架中对全球系统重要性银行(也针对国内系统重要性银行)和普通银行进行差别监管,在监管门槛相同的情况下,全球系统重要性银行的监管上限比普通银行下调了10~15个百分点,旨在降低全球系统重要性银行之间风险传染性。从中国目前银行业的集中度风险监管来看,这无疑会增加国内系统重要性银行的实施负担,短期内对其经营业绩造成影响,但从长期来看,将会促使银行提高风险管理水平,注重集中度风险测控,增强国内系统重要性银行的抗风险能力。

最后,在监管的过渡期安排方面,大额风险暴露新框架将在2019年1月1日与巴塞尔III同时生效,而且彼时全球系统重要性银行监管过渡也已完成,将是银行监管的又一里程碑。这一较长的监管过渡安排给予中国的银行充分的调整适应时间,并且监管当局可根据新框架制定新的大额风险暴露披露机制并逐步实施,在提高商业银行信息透明度的同时考察各银行的实施进展,及时解决实施困难,增强大额风险暴露的可控性。随着中国版巴塞尔协议Ⅲ的落地实施,中国在大额风险暴露方面 的监管也面临着新的挑战。

参考文献:

【1】巴曙松、邢毓静、朱元倩等,

2010.金融危机中的巴塞尔新资本协议:挑战与改进[M]. 北京:中国金融出版社.

【2】巴曙松、朱元倩等,2011.巴塞尔资本协议Ⅲ研究[M].北京:中国金融出版社.

【3】巴曙松,2002.巴塞尔委员会的授信风险集中度管理原则及其国际比较[J].国际 金融.

【4】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),1999b.Supervisory lessons to be drawn from the Asian crisis[R], Bank for International Settlements.

【5】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),1997.Core Principles for Effective Banking Supervision[R], Bank for International Settlements.

【6】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),2006a.Core Principles for Effective Banking Supervision[R], Bank for International Settlements.

【7】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),2012a.Core Principles for Effective Banking Supervision[R], Bank for International Settlements.

【8】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),1999a.Core Principles Methodology [R], Bank for International Settlements.

【9】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),2006b.Core Principles Methodology [R], Bank for International Settlements.

【10】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),2006c.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards[R],Bank for International Settlements.

【11】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),2010.Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems[R], Bank for International Settlements.

【12】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),2013.Supervisory framework for measuring and controlling large exposures[R], Bank for International Settlements.

【13】Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),1991.Measuring and controlling large credit exposures[R], Bank for InternationalSettlements.

文章来源:《金融论坛》2014年第2期(本文仅代表作者观点)