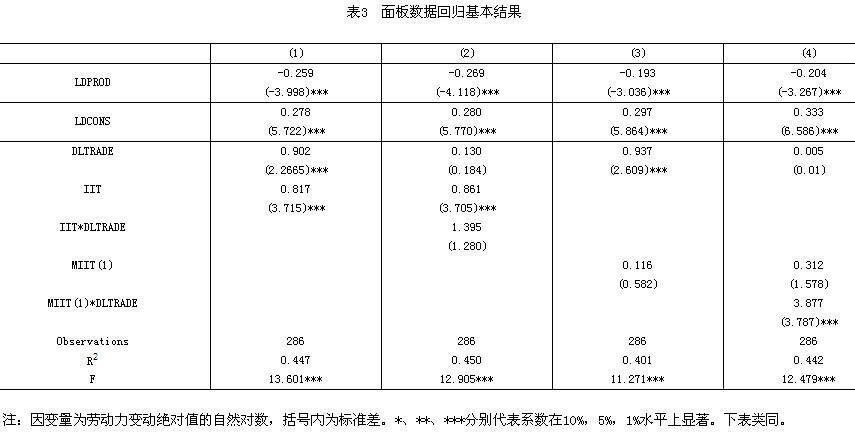

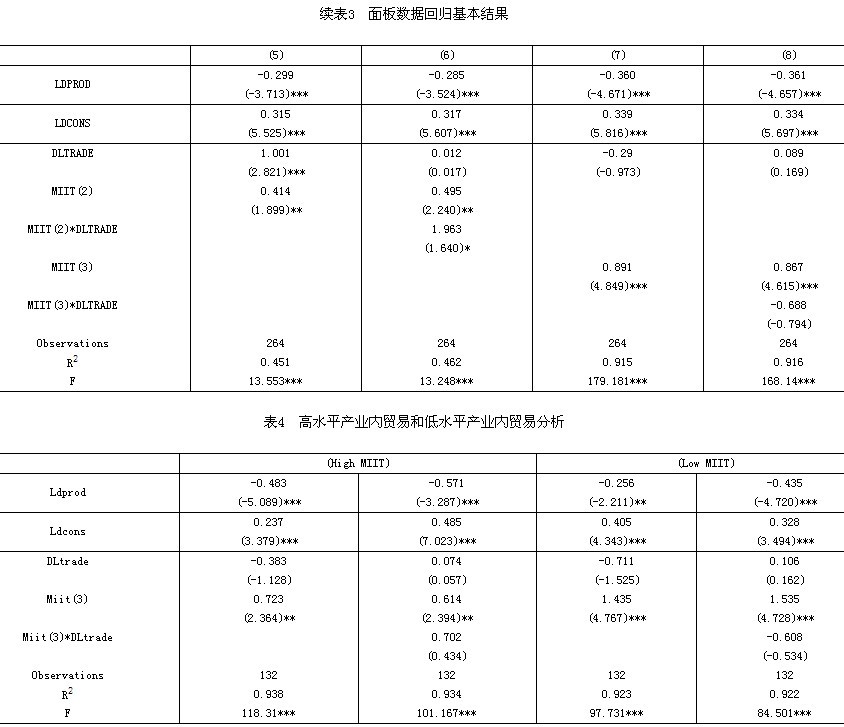

第三,本文将制造业各细分行业分为高产业内贸易水平行业和低产业内贸易水平行业,统称为行业I和行业Ⅱ,并对这两个子类别进行分析,研究边际产业内贸易指数及其他自变量在两个子类别中对劳动力变动是否具有相同的影响。由于交叉项对因变量的影响不显著,此处省去了该交叉项。前文已将22个细分行业分别划分为高IIT行业、高MIIT行业和同时具备高IIT和高MIIT行业,为使两子类别的计量结果具有可比性,将22个细分行业拆分为两大类行业,具体参照间隔1年的边际产业内贸易指数MIIT(1)排序,处于前11位的为行业I,处于后11位的为行业Ⅱ。上述分析已经证实,MIIT(3)是产业内贸易指数中最有效的指标,此处选择该指数对子类别进行对比分析,具体结果见表4。

从模型整体的拟合优度来看,两者的拟合优度都很高,且行业Ⅰ的拟合效果要略微好于行业Ⅱ。针对各自变量,相比于行业Ⅱ,劳动生产率的变动在行业Ⅰ中对劳动力的调整效应要大一点,而国内显性需求对劳动力的调整效应在行业Ⅱ中要大一点。贸易依存度对劳动力调整的影响为负且不显著。边际产业内贸易指数对劳动力调整的影响在行业Ⅱ的重要性明显大很多。因为在产业内贸易水平本身就很高的行业内,产业内贸易对劳动力调整的影响存在着边际递减效应。

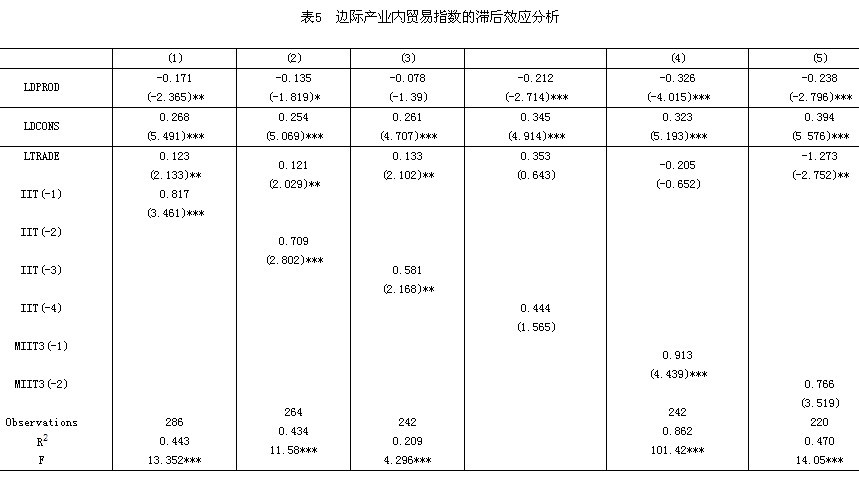

最后,讨论一下产业内贸易指数的滞后效应。Brülhart(1994)在推广MIIT指标的时候指出贸易对劳动力变动因素的影响有个滞后期,即产业内贸易指数对劳动力市场的影响具有滞后效应。Faustino & Nuno(2009)同样认为,如果考虑产业内边际指数的滞后效应,那么结果会非常不同,平滑调整假说是否有效不仅取决于因变量和自变量的选取,还取决于滞后阶段的选择。由于上述模型无法得出最有效的滞后期,我们只能利用上述模型来简单分析产业内贸易指数是否具有滞后效应。对IIT和MIIT(3)的滞后效应进行分析,虽然表5不能反应出滞后几期最好,但我们可以发现不管用什么指标,都不会改变系数的符号,且均显著为正。对于G-L指数,滞后三期的数值对当期的就业量变动的影响显著为正,表明存在滞后效应,直至滞后第四期,滞后变量不显著,这也从另一个方面证明了间隔3年的产业内贸易最有效。对于MIIT(3),滞后一期的数据显著,滞后两期开始不显著。

六、结论及政策建议

通过前述实证分析,可以得出以下结论:(1)平滑调整假说在中国并不具有适用性。即使产业内贸易水平提高,劳动力产业间变动更加显著。我们认为,SAH本身是通过研究发达的市场经济国家对外贸易而提出来的,尽管产业内调整对于个人来说更加容易一些,但是中国在体制转型过程中,作为低调整成本的产业内贸易对于促进劳动力变动并不是必然的。除了模型构建及数据选择的原因之外,对外贸易政策、贸易方式和劳动力市场是关键因素。有偏向的出口导向政策显然会不利于产业内贸易的发展;以加工贸易和外商直接投资为主导的出口模式,无法对人员流动提供充足的激励或回报;劳动力市场问题更多,如市场分割、就业歧视、户籍制度、垄断及大量新增劳动力(含农村剩余劳动力)显然都会增加劳动力变动的成本。(2)间隔3年的边际产业内贸易指数MIIT(3)最为有效,模型最具说服力。此外,产业内贸易指数对劳动力调整的影响具有滞后性。(3)劳动生产率代表的工资的变动率对劳动力的调整有显著的反向影响,即劳动生产率变动越大,劳动力的调整就越小。随着科技的进步,经济的发展,劳动生产率变动越大也就意味着劳动生产率越高,工资越高,劳动力产业间的流动就越少,更愿意呆在原来的行业或原来的岗位。而且在产业内贸易水平较高的行业内,这种影响更加显著。(4)国内显性需求对劳动力的调整起着积极的正面影响。国内需求越大,劳动力调整越多,在产业内贸易较低的行业,这种影响效果更为明显。(5)贸易依存度对劳动力的调整的影响系数为负且不显著,原因可能是制造业细分行业一半以上均为产业内贸易,所以贸易依存度为负仅在一定程度上降低了产业内贸易指数对劳动力调整的影响,不改变两者总体上对劳动力调整的正面作用。

基于上述回归分析的结论,我们认为,国内显性需求和贸易是促进我国劳动力调整的重要因素。适时调整对外贸易和外商直接投资政策,扩大国内市场需求,破除劳动力市场的各种障碍,使得劳动力充分流动,实现市场对劳动力进行重新配置,这样才能达到充分就业,解决失业问题。对于产业内贸易比较高的行业,主要就要扩大内需;而对产业内贸易水平较低的行业,扩大对外贸易是首要任务。此外,工资的变动对劳动力的调整起着阻碍作用,但同时也反应出企业要想留住员工,就必须要提高工资。从宏观层面来说,就需要加大收入分配制度改革,改变当前劳动者收入占比不断下降的趋势。

[基金项目]本研究受到2010年度国家软科学研究计划项目(编号:2010GXQ5D333)、2011年度浙江省社科重点研究基地(劳动保障与社会政策研究中心)项目(编号:11JDLB02YB)2012年浙江省自然科学基金项目(Y

注释:

①宏观统计数据无法提供产业内劳动力的变动数据,因变量只能以其对立面产业间劳动力的变动数据来代替。

参考文献:

杜运苏、郭羽诞,(2009)“产业内贸易与贸易调整成本——基于中国制造业面板数据的经验分析,”《产业经济研究》第3期。

李坤望、施炳展,(2007)“产业内贸易变迁与贸易自由化调整成本,”《国际经济学评论》第1卷。

吕宏芬,(2011)“国际技术扩散的理论与实证:一个文献综述,”《国际商务——对外经济贸易大学学报》第1期。

孙孟,(2011)“经济一体化下中国贸易发展与劳动力市场调整关系研究——平滑调整假说及其在中国适用性研究,”《财贸经济》第3期。

Balassa, B., (1966) “Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Countries,” American Economic Review 56, 466-473.

Brülhart, M., & Elliott, R. J. R., (2002) “Labour Market Effects of Intra-industry Trade: Evidence for the United Kingdom,” Review of World Economics 138, 207-228.

Brülhart, M., (1999) Marginal Intra-industry Trade and Trade-induced Adjustment: A survey. Intra-Industry Trade and Adjustment: The European Experience, London: Macmillan Press, 36-69.

Cabral, M. C., & Silva, J., (2006) “Intra-industry Trade Expansion and Employment Reallocation between Sectors and Occupations,” Review of World Economics 142 (3), 496-520

Elliott, R., & Lindley, J., (2006) “Trade, Skills and Adjustment Costs: A Study of Intra-sectoral Labor Mobility,” Review of Development Economics 10 (1), 20-41, 02.

Flam, H., & Helpman, E., (1987) “Vertical Product Differentiation and North-south Trade,” American Economic Review 77, 810-822.

Greenaway, D., Milner, C., (1983) “On the Measurement of Intra-industry Trade,” Economic Journal 93(372), 900-908.