内容提要:本文以上海市档案馆馆藏档案和《中国旧海关史料(1859-1948年)》等资料为基础,综合其他史料,力图勾勒出近代上海民族自行车产业从无到有,从外商垄断的市场中破土萌芽、几遭磨难,顽强应对日本同业的倾轧挤压,最终由弱到强、同业连心共同抵制日货回沪的艰难变迁之路。这是在近代中国“西器东渐”历史大背景下,器物文化史研究中经济层面的一项个案研究。

关键词:自行车 “西器东渐” 民族工业 同业公会

作者简介:徐涛,上海社会科学院历史研究所实习研究员上海200235

近代中国遭遇“三千年未有之大变局”,由军事到实业再到制度层面之全面变革,促使国人在变局中求自救的尝试不断深入。单就近代民族工业而言,是由西洋文明所诱生,又受列强工业所倾轧,在近代厄境中的发展之路曲折而艰难,呈现“先天不足、后天畸形”的常态。本文试以近代上海民族自行车业为个案,根据上海市档案馆现有公开馆藏档案和《中国旧海关史料(1859-1948年)》等第一手资料,勾勒近代上海民族自行车产业从无到有,从外商垄断的市场中破土萌芽,顽强应对日本同业的倾轧挤压,最终由弱到强、同业连心共同抵制日货回沪的艰难变迁之路。这是在近代中国“西器东渐”历史大背景下,器物文化史研究中经济层面的一项个案研究。

一、外商垄断市场的时代

自行车始由寓沪西人带入中国时只有少数几辆,多因个人喜好,而并非商业行为。据中国海关进口洋货统计资料记载,直到1885年“自行车及其零件”才第一次被列入“五金杂货类”输入上海,由上海的英商怡和、德商禅臣、法商礼康等洋行从事进口自行车代理销售,销量不大①。而踏飞洋行被认为是中国的第一家专卖自行车的商店,洋行的名称为“踏飞”,即“踏车而飞”之意②。19世纪末20世纪初,随着英德等国开始自行车工业化生产、自行车自身性能的完善,“脚踏车之制,迩日此风盛行于沪上,华人能御者亦日见其多,轻灵便捷,其行若飞”③,“脚踏车之来,且日盛一日哉”④。自行车进口量开始大量增长。1897年,“自行车及其零件”从“五金杂货类”中分列出来,与“马车及其配件”并为一类,成为“进口洋货统计表”中大宗货物之一。这一年,上海进口的“自行车及其零件”达到67514两关银。1903年上海共进口自行车657辆,1906年917辆,1907年则有1417辆⑤。

中国市场潜力巨大,外商洋行为打开销路,物色华商代理推销。而之前一些开展修理自行车业务的店铺,成为首选对象。1897年,原来设摊修理马车、人力车、自行车的诸同生,在南京路604号开办了同昌车行(DONG CHONG CYCLE & MOTOR CO.),这是中国第一家自行车商行。车行经销本轻利厚流转快,发展迅速。另如上海史维记钟表铺,1898年4月在《申报》刊登的一份广告云:“本铺开设上洋后马路兴慎里对门,修理钟表、机器脚踏车、一切泰西异样玩物,迄今数载。”⑥6月,该铺又登广告,除修理自行车外,已代销自行车,该广告云:“本号专理钟表、机器脚踏车、西洋玩物等件,精工巧造,四远驰名,今又到最灵巧第一架新式脚踏车,价廉物美。”⑦此广告并附一自行车图片,以广招徕。此图显示,当时自行车与今已无大异。到1900年,上海已经有惠民、曹顺泰等六七家车行,销售人力车、马车及自行车零配件,以卖带修,商品畅销,生意兴旺。至1915年,上海已有近20家自行车商店⑧。但自行车零售和修租业务处于整个自行车产业的下游地位,上海各大自行车商行在没有民族工业的支持下,命运盛衰全都维系在并不十分通畅的外货渠道上,不免要受到欧美等自行车工业强国的垄断打压,利润微薄,发展迟缓。中国车行此时无论在资历还是规模上,根本无法和外国车行竞争。

英国自行车在当时占据市场主导地位,德、法、美、日也都有自行车进入中国。自行车市场经营品种主要有英国的三枪、台顿、兰令、海格里斯、牛赫生、飞利浦、脑门、霍伯等牌号,德国的司麦脱、大蒙天牌两用车和美国的哈雷戴维逊牌以及各种自行车零件品种、型号上百种。自行车长时间依赖外国进口,主要是生产器械和技术问题。民族企业家邵之深在1950年回顾民族自行车厂发轫时说:“讲到脚踏车,虽属轻便工业,惟期间制造方式,在简单中是有繁复过程的。如飞轮和链条必须准确和润滑,淬火尤须深具经验。如钢圈必须圆准和坚硬,车架必须依照一定的角度。其它如牙齿盘、把手、花古筒等等无不有其复杂的制造过程,看似容易,实在并不如理想中之简单。”⑨是时,以英国为首的西方列强为维持对华贸易中的优势地位,对中国企业实行技术垄断。因此中国在自行车传入近50年内都没有一家民族自行车生产企业⑩。

二、上海民族自行车工业破土萌芽

20世纪20年代,自行车的用途渐行渐广。邮政、电报两局,为传达电讯迅捷起见,开始大量采用自行车作为交通工具,使得自行车需求激增。华人学生及洋行华员此时也开始将自行车用作往返的代步工具(11)。但英、法、德等欧洲传统自行车工业强国,却因为第一次世界大战的损耗,没有能力再度扩大对中国自行车市场的出口。上海民族自行车业乘机开始破土萌芽。

经过23年的资本积累,一批规模初具、资历雄厚的自行车商行,终于开始设立自己的工厂,“考上海之有国产车件,肇始于民国九年(1920),如书包架、撑脚架、泥板等,系为人工制作,较为容易。至民国十六年(1927),复有车架、钢丝等出品问世”(12)。1920年,大兴车行和润大车行两大车行创建。为抵制洋货,1926年大兴车行开始聘请2名日籍技工,购入进口钢管和接头,正式进行自行车车架的组合、焊接和油漆,配以部分进口零部件组装成红马、白马牌自行车销向市场。这是最早的国产自行车,此举也成为民族自行车工业诞生的标志。次年,润大车行也在自制部分零部件的基础上,配以进口零部件组装成飞龙牌自行车。两大车行的国产自行车分别于1927、1928年参加上海国货展览会和杭州西湖博览会,得到与会人士的一致好评,销路渐畅。同昌车行此时也开设自行车制造厂,其车架、前叉等主要部件均自行制造,而且品种规格较多,配以少量进口零部件组装成平车、童车和三轮运输车等,采用飞马、猛狗、飞人、飞虎、飞熊、飞鹰、燕子等商标,通过上海同昌车行和南京、汉口分行将产品销往全国各地。随后,得利车行也投资建厂,生产一部分零件,组装八旗、王旗、红狮、亚米茄等牌号自行车。1928年,同昌车行、得利车行、鸿利车行、大兴车行、润大车行和泰昌车行有“六大车行”之称,其中尤以同昌、得利居首(13)。

一批自行车零配件制造厂和商办工场也在逐步创办。其中主要有1922年开办的王发兴侬记铁工厂,1927年创建的泳锠钢圈厂和隆昌五金钢丝厂,1929年建立的鸿飞车头制造厂和杨永兴座垫厂等。至1930年,上海已有十多家工商企业生产自行车零配件共约十六七种,一些主要部件都能生产,组装十多种牌号的自行车(14)。这标志着上海已由经销时代步入能独立制造自行车的民族工业时代。

这一时期市区又新开了一批自行车商店,并形成了以老闸区(今黄浦区)为中心的自行车销售网络。

三、日本自行车业的倾销挤压与民族自行车业的顽强应对

明治维新之后,在政府的大力扶植下,日本成功赶上了第二次工业革命的革新浪潮,迅速崛起为东亚唯一的工业化强国。20世纪初,日本的自行车开始输入中国,数量甚微。日本自行车工业此时刚刚起步,无论在质量还是产量方面,日产自行车远不能和欧美老牌自行车相媲美,在中国自行车市场中份额一直位于英、法、德、美等国之后。

第一次世界大战给了中国民族自行车业发展的契机,日本也乘机发展着本国的自行车工业。作为第二次工业革命的新兴产业,自行车业一直在日本民族工业中占有重要的地位。20世纪30年代,“大萧条”经济危机波及日本,日本急需倾销本国商品来转嫁危机,缓解过剩的生产能力。自行车在其输出商品中自然是首当其冲,按其出口数字即可见其逐年增多之姿态:1932年,日本输出自行车总价值达到6023千元;1933年,达到12114千元;1934年,达18904千元;1935年,达22677千元;1936年,达25001千元;1937年,达到28428千元。就产量而言,日本1935年全年脚踏车生产总量为903000部,而输出计有458594部,占总额一半以上。巨大的中国市场当然是日本不会放过的(15)。

图1 自行车单价走势图(1923—1940)

附注:此单价并非市场销售价格,本图单价是根据中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编《中国旧海关史料(1859-1948年)》所提供的历年自行车输入量及相应的海关银估价相除所得。

从图1可以看出,在30年代“大萧条”波及日本之前,日产自行车的进口单价一直维持在25两关银上下。英产、德产自行车进口单价虽略高于日产自行车,但相差不大。1931年后,日产自行车的进口单价一路下滑:从1931年的31.69两关银,到1932年的12.14两关银,到1935年的7.78两关银,再到1936年的6.13两关银。5年之内,日产车单价缩水幅度竟达4/5,低价倾销策略显而易见。

图2中国进口英、德、日三国自行车数量图(1923-1948)

统计数据来源:中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编《中国旧海关史料(1859-1948年)》,京华出版社2001年。

对此,民族企业家邵之深在1950年回顾当时中国自行车市场情形时说:“因该时日货每辆售价只十四五元,用廉价倾销方式打击我国工业,……故每年有大量输入。其后甚至有压倒欧货的现象。……后来日人感到国货尽被打倒,始逐步改良出品。待至1936年,日本货方始改良及格,但期间也有十余年的沿革。”(16)

随着价格的一路狂跌,中国进口日产自行车量一路飙升(见图2)。据统计,1932年日产自行车出口中国5055辆,首次超越英国(当年为1599辆)成为中国自行车进口第一输出国。之后,日产自行车开始对中国市场大量倾销:1933年,日产自行车共输入中国6691辆,占中国总输入量的65%;1934年,共输入15590辆,占总输入量的79%;1935年,共输入45200辆,占总输入量的84%;1936年,共输入55581辆,占总输入量的92%;1937年,共输入54006辆,占总输入量的89%。

“查我同业制造脚踏车及主要车件,远在一二八役之前,出品素质及售价,堪与日货无分轩轾,有一部优良车件,曾销行南洋。”(17)但1932年后,“当时日货适合于经济条件,输出数量已凌驾英德之上,日商见我国产品异军突起,即加嫉视,相率贱价倾轧,因业间资力薄弱者,无法竞争,除橡胶轮胎未遭重大打击外,其他车件之厂号一度陷入停滞(18)。

中国民族自行车业很快被日本以廉价倾销的方式打垮,察其原因有三:首先,面对日产自行车疯狂的廉价倾销策略,国民政府反应迟钝,没有做出任何干预措施以保护幼小的民族自行车业,任由日本自行车对其贱价倾轧。民族自行车业险遭灭顶之灾,不作为的国民政府负有不可推卸的责任。其次,中国的民族自行车业处于起步阶段,一方面自行车关键生产技术,如制作车床等一直依赖英、德等国进口,而英、德等国的技术垄断造成进口车床价格昂贵;另一方面自行车制作原料,如钢、铁、铜、镍等在当时中国也是不能自给,全赖外源,以上两方面客观局限造成国产自行车成本无法降低到日货的水平。价格大战中,民族自行车业只能是人为刀俎我为鱼肉,任人宰割。最后,中国的自行车市场处于初创时期,国人消费观念很不成熟,给日产自行车钻了空子。“国人只是因取其便宜,争相购买。……其实质量低劣,实在是用不到两个月,既不堪使用”(19),上海人后来笑称这种自行车是“礼拜车”。

抗日战争爆发后,战火蔓延,欧美等国自行车出口数量锐减。原本的自行车第一出口大国英国出口数量由1937年的4920辆大幅度缩减到1942年的304辆。而出口量仅次于英国的德国在第二次世界大战中几乎停止了对中国的自行车出口:1938年830辆,1939年131辆,1940年更降至13辆,1941年21辆,1942年75辆。日本趁机更加肆无忌惮地抢占中国的自行车市场:1938年,日产自行车共输入中国11207辆,占中国总输入量的67%;1939年,共输入6567辆,占总输入量的47%;1940年,共输入5497辆,占总输入量的37%;1941年,共输入10299辆,占总输入量的60%;1942年,共输入2318辆,占总输入量的82%(20)。

日本没有满足于倾销掠夺所带来的巨额利润,开始直接进入中国投资办厂。中国民族自行车业开始与一个名为“小岛和三郎”的日本退伍军官及其所创办的“昌和制作所”紧紧地联系在一起。1936年,日本宫田工业株式会社在沈阳设立“满洲宫田制造所”,生产摩托车和自行车,成为最早在中国投资设厂的日本自行车厂商。同年,日本退伍军官、财阀小岛和三郎也在沈阳设厂,起名“昌和制作所”生产自行车(21);在天津第四区小孙庄靠近周公祠的盐坨地、老闸口一带二百余亩地,划线上桩,建起四五间厂房,装备百余台日本制造的旧机器,招募二百余工人,建立昌和工厂。工厂生产自行车车架、车圈、前叉、曲柄、轮盘、泥板、三套轴等自行车主要零部件,加配上部分日本原产零件,组装出26英寸“铁锚”牌自行车,月产900辆,成为当时中国最大的自行车厂(22)。1940年,又是小岛和三郎投资50万日元,在上海东北角的唐山路开办了“昌和制作所”(23),雇用员工200人,同样是生产26英寸“铁锚牌”自行车,年产3000辆。产品除部分供作军需外,其余在上海市场销售。

抗战之前,在日货咄咄逼人的倾销倾轧之下,中国的民族自行车业在上海只剩8家残存,分别是礼康制造厂、泳錩厂、同昌车行制造部、王发兴侬记工厂、大兴车厂、和泰五金制造厂、王顺记机器厂、郑万隆制器厂(24)。1937年,抗战军兴,残存各厂或被炮火所毁、或被抢掠,其余迁入旧租界区整理复业,几乎奄奄一息。

1941年太平洋战争爆发成为上海民族自行车业发展的一个转折点。到抗战胜利4年时间内,上海又先后创建了亚同机器制造厂、国华制车厂、协建车垫厂、友达厂、胡祥泰钢铁工厂、祥昌厂等20多家车行,其中最为突出的如:1941年民族资本家黄克洛将其合利工具厂(1943年,改名为新星机器厂)转产自行车,仿照国外款式,采用涨闸结构,使用宝石、欧米茄和鹰王牌等商标,大量生产以满足大后方抗日战需。上海民族自行车工业在逆境中不断努力,新出品的车件日增月盛,生产能力每年可装成新车20万辆,其中消耗于旧车之车件尚不止此列。脚踏车一切主要车件已经全备、足以自给,堪称新型工业(25)。上海民族自行车业之所以能转危为安,原因有以下三点:一是,抗战爆发后,以美国为首的国际社会对日本进行能源制裁,汽油紧缺。特别是1941年之后,汽油来源宣布告罄。“汽油供给受到限制,汽车减少,电车也多半停止运营,本市交通除有少数三轮车、人力车以代替外,脚踏车顿成为轻便交通工具,为各界所重视,需求与年俱增。……更以日寇侵入租界后,本市与郊区遭受封锁,各地单帮商贩,端赖脚踏车以运输物资。”(26)自行车需用越来越广,市场前景看好,这给了民族自行车业的发展以优良的环境;二是,1941年后,日本身陷太平洋战争泥潭,在与美国为首的同盟军作战的过程中节节败退。在不得已的情况下,以“昌和制作所”为首的日本自行车企业全部转向了与战争直接所需的军工生产,日产自行车在中国市场上的数量反而萎缩。欧美各国自行车此间进口也几近中断。这客观上给国产自行车以广阔的市场空间;三是,面对日渐扩大的中国自行车市场,上海民族自行车业急起直进,互相制造,摈弃所有同业之矛盾,同心协力发展生产。上海民族自行车业“十载精研,一致奋斗,以获得相当成就。质的方面,缘机械技术关系,纵未能与英美先进国家相抗衡,然已凌驾日本产品之上;量的方面,……亦足供应需求”(27),“国产品产量突飞猛进成为轻工业之一环,商行开设者愈多。统计1946年两公会整组时,脚踏车商业公会会员有114家(包括制造厂商23家),脚踏车修租业公会会员有480余家”(28)。

四、从“抵制日货入华案”看民族自行车业的战后发展

战后日本经济迅速恢复,转而又开始向中国大力推销日货。1947年8月1日,国民政府国务会议通过三项原则,决定开放对日贸易。中央信托局以物物交换的方式,换来日本脚踏车2千辆,业已抵达上海。“对日贸易指导委员会”也于此时正式成立,组赴日商务代表团。《实施办法纲要》内第四条乙项:入口货物“交通工具及器材”一类,应根据日本计划输出“机械器具”类相互参证,包括大量脚踏车及车件在内(29)。一石激起千层浪。泳锠钢圈厂、新星机器厂、礼康制造厂、同昌车行等20余家自行车企业联合起来奋起抵止,上诉当局要求禁止此批日货自行车的输入。

为了凝聚力量,上海自行车业界同年10月成立上海脚踏车工业同业公会,有会员66家,其中23家以“工”为主。原参加商业同业公会以“制”为主的会员转入工业同业公会,标志着中国民族自行车业的工与商、贩与制开始分离(30)。上海脚踏车工业同业公会认为:中国的自行车,“质的方面,缘机械技术关系,纵未能与英美先进国家相抗衡,然已凌驾日本产品之上;量的方面,则包括上海、天津、青岛各民营工厂,及胜利后由资源委员会接受之日厂在内,生产能力亦足供应需求,俨成民族工业之一环。非敢妄自尊大,观夫年来日货绝迹市场,社会供应需求殷繁,而国产供应未感匮乏,足为事实之明证。……在查本市制造同业,有六十余家,职工在4000以上,直接间接赖以为生者奚止数十万人。如果遭遇日货之倾销,是本业发展因而无发展余地,则其后果如何,当可想象而得”(31)。

面对脚踏车工业同业公会所提出的合理要求,国民政府中央信托局却表示:“业已运抵上海之日货脚踏车,决定转运至后方各急切需要之城市,至于停止进口之要求,因与日易货事宜早有合同,恐不能更改,尚未加以考虑。”(32)

脚踏车工业同业公会立即对政府此番表态做出回应:一方面,召集、招待新闻记者,阐明本业概况及面临危机,呈请《商报》赵增祺先生、唐惠敏先生协助,通过媒体进行曝光,《商报》、《大公报》、《新闻报》等各大日报媒体都予以了报道;另一方面成立“国产脚踏车厂商联合临时办事处”,正式组织“国产脚踏车厂商联合请愿团”赴南京向国民政府请愿,用以办理本件事项的经费,按照各会员等级每级补助国币500万元(33)。

赴京请愿的“国产脚踏车厂商联合请愿团”严词抗议道:

贵局(国民政府中央信托局,笔者按)措施,因国内生产不足,所以调剂盈虚。然今年来各地需求脚踏车突飞猛进,日本货绝迹市场,供应尚未见匮乏现象,国产品已堪自给,足为明证。又或谓日贷价廉,大量输入堪以抑平物价。唯查物价波动,原因复杂,殊非一业一物所得而操持。在经济不稳定之现状下,尤非仅是输入日货,摧残国产之策略,可以奏效。故由前者以言,则南辕北辙,与事实适成背道而驰;由后者以言,则舍本逐末,其理想不啻为缘木求鱼。

继而又道:

本业出品历年销售长江一带,并非仅限于本市。至于北方,则天津、青岛等地经营制造业者不在少数,并有资源委员会接收之敌厂继续生产,以资供应。故即使将日贷脚踏车运销后方城市,犹在国内,势成日货与国产竞买局面。贵局对日贸易所订合同,究竟有若干脚踏车在内,应请公布确实数字外,并望将此项制成品设法改换应用原料。

上述两项为同业最迫切最坚决之希望,事关脚踏车整个工业之生存。(34)

1948年7月1日,在强大的社会压力下,国民政府最终取消此次日货自行车的输入,并派出驻日商务专员唐菊生与上海市脚踏车工业同业公会代表表态绝不会进口日货自行车。上海市脚踏车工业同业公会发起的“抵制日货入华案”取得胜利的消息一经传出,《中华时报》、《商报》、《大公报》、《新闻报》、《申报》、《铁报》等各大日报媒体都在重要的版面予以了报道。是日,《中华时报》报道:“本市脚踏车工业同业公会代表夏志超等为外传日货脚踏车行将大量进口倾销事引起本市车厂同业之恐慌,爰于昨日走访,甫自日本归国之我国驻日商务专员唐菊生时,据告政府对于赴日之私人贸易商采购任何货物,均经我商务主管官员予以严格审查。举凡脚踏车工业今年生产情形质量均有显著进展,足供本国之需,故关于日本脚踏车或脚踏车零件决无进口之可能云。”(35)

英制自行车输入量由1942年的304辆,陡增至1947年的27652辆,1948年的11697辆,民族同业并没有任何抵制表示。而南京国民政府此番仅仅引进日本自行车2000辆,旋即引起上海脚踏车工业同业公会发起“抵制日货入华案”如此轩然大波。不仅业内人士群情激忿,而且社会媒体全力参与,社会民众引颈关注,历时近一年之久,这是否算是一种过度反应呢?笔者认为“抵制日货入华案”发生有其合理的历史逻辑,并不能算是过度反应之举:一是,就技术含量、产品数量和消费对象而言,上海自行车工业基本上和欧美自行车工业不能形成真正的市场竞争关系。民族自行车业的最大敌人是日本自行车工业。日本对上海自行车工业的恶意低价倾轧,给予民族自行车业几乎是毁灭性的打击。上海真正意义上的自行车厂商剩下不到10家,且多在租界苟延残喘。俗话说“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。上海民族自行车业的企业家无论如何也不会忘掉日产自行车给他们留下的惨痛历史。二是,中国民族自行车工业此时还是一个朝阳行业。原料、车床等关键资源和技术还是依赖外国进口支撑。全上海可以生产整部自行车的厂家只有1家,还是国民政府战后接管的日商昌和制造所。一个脆弱的行业,虽然有巨大的市场前景,却暂时无力占有。此时政府不全力支持民族工业的发展,反而决议引进外国自行车(特别是曾经给民族自行车业留下梦魇的日本自行车业)以填补市场所需,必然要起波澜。三是,抗战后中国的民族主义情绪空前高涨,民族自信也达到近百年来前所未有之高度。上海,乃至整个中国,都期望国民政府在打败日本帝国主义之后,可以清除汉奸、发展实业,带领中国民众走向繁荣富强。但因对日本战犯和汉奸惩处不力、物价飞涨、内战气氛紧张以及资源委员会国家资本主义垄断等问题的发生,国民的态度很快就由期望变为失望。全国上下对国民政府的不满也是与日俱增,各种抗议、请愿不断。恰逢此时,脚踏车工业同业公会召集媒体发布日货输入的种种不满和忧虑,必然得到各大媒体和民众的全力支持。此举乃是在恰当时间做出的恰当举动,声势必较往时更大。

上海民族自行车业在抗战胜利后,有了飞跃式的发展。国民政府资源委员会接管日商小岛和三郎开办的“昌和制作所”,将其更名为“资源委员会中央机器有限公司上海机器厂第二制造厂”,后改称为“上海机器厂”,有员工180人,年产自行车3600辆。此外,其他民营自行车工厂也如雨后春笋般兴办起来。据上海脚踏车工业同业公会统计,1947年成立伊始有自行车制造厂及零配件厂66家,次年即涨至84家,到解放初期已经达到199家之多。

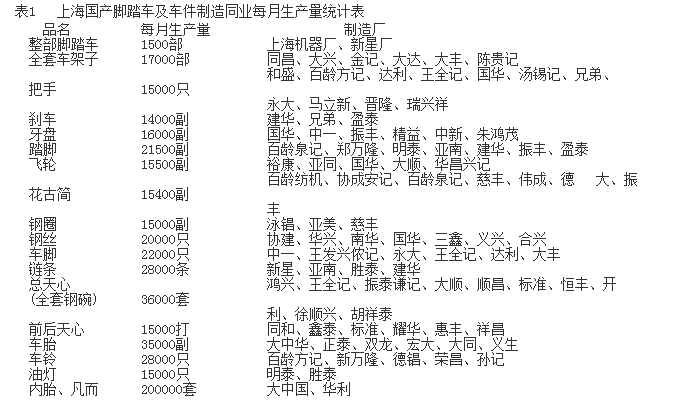

现将1948年上海国产脚踏车及车件制造同业的每月生产量做成表格,更加直观地反映出上海民族自行车工业当时之规模:

附注:上列统计表编制仓促尚有遗漏,如详细调查则生产量当较此数为高;其他小零件配件均未列入。

自行车贩卖商行,尤其是修租、零售车行的户数在此时也大幅度上升。至1949年6月,脚踏车商业户有113家、脚踏车修租业户达555家及橡皮车料业户45家。加上一部分未登记入同业公会的“夫妻老婆店”、个体修理摊户,总数达1100余家,从业人员3000多人(36)。

但由于长期不能解决发展进程中的技术、资金和原料三大制约因素,加之时局动荡、物价飞涨,民族自行车工业整体上呈现出是先天不足、后天畸形的态势。直到新中国成立后,上海的民族自行车业才在人民政府的大力扶持下,通过资源整合、自产包销的途径克服以前的陋弊,逐渐走向鼎盛。

余论

自行车产业分为三大部分:修租业、商业和工业。综上所述,近代上海的民族自行车产业由自修租业,到商业,最后到工业的发展轨迹十分清晰。自行车技术的发明改进是自行车产业化的技术保障,而自行车市场的扩大发展是自行车产业化的存在基础。除此两点外,中国民族自行车产业的发展还带有独特的时代印记:条约制度下嵌入中国的租界、20世纪30年代“大萧条”经济危机、抗日战争与解放战争的连绵战火等等。这些历史因素时而促进、时而阻碍着中国民族自行车产业的发展。

器物文化史(或物质文化史)研究至少要包括技术史(器物自身科技进化史)、经济史(器物产业史,其生产技艺的改进、生产条件、生产工厂本身及其销路)、社会生活史(器物的适应性变化、不同阶段的社会条件、社会等级的选择)、心态史(面对异质文化——器物——感受由排斥到渐为接受,再到习以为常、水乳交融的心理变化过程)四个层面。对这四个层面的研究,都应从文化的视角加以考察。本文不单是传统经济史方面的个案研究,也是在近代中国“西器东渐”的历史大视野下,对一个器物(自行车)文化史研究在经济层面的尝试。

注释:

①《上海日用工业品商业志》编纂委员会:《上海日用工业品商业志》,上海社会科学院出版社1999年版,第239页。

②子荫、周艳琼:《中国交通工具百年回眸》,《江苏交通》2000年第5期。笔者无法断定踏飞洋行即为中国第一家专卖自行车行。据笔者所搜集材料而言,最早提及踏飞洋行的材料为,某人之包车曾“误与踏飞洋行之脚踏车相撞”(《扣留包半》,《中外日报》1899年12月13日),这仅能表明踏飞洋行1899年已存在。而笔者断定踏飞洋行而为当时上海最大的自行车行,根据为1901年6月20日踏飞洋行于《申报》所作广告云:“本行乃上海至大脚踏车行”。

③《踏车倾跌》,《申报》1898年1月28日。

④《脚踏车将来必盛行说》,《申报》1898年4月1日。

⑤中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料(1859-1948年)》,京华出版社2001年版,第39册543页、第43册457页、第45册475页。关于自行车进口数量的统计数据自1903年《上海海关统计表》中首次出现,且历年数据不全。

⑥《申报》1898年4月10日。

⑦《新式脚踏车》,《申报》1898年6月24日。

⑧《上海日用工业品商业志》编纂委员会:《上海日用工业品商业志》,第240页。

⑨邵之深:《中国的脚踏车工业》,《大公报》1950年11月4日。

⑩自行车于中国始有文字记载,见《上海新报》于1868年11月24日报道:“兹见上海地方有自行车几辆,乃一人坐于车上,一轮在前,一轮在后,人用两脚尖点地,引轮而走。又一种,人如踏动天平,亦系前后轮,转动如飞,人可省里走路。不独一人见之,相见者多矣。”而“考上海之有国产车件,肇始于民国九年(1920),如书包架、撑脚架、泥板等”,见《上海市国产脚踏车厂商为呼吁禁止日货脚踏车进口专刊》,《商报》1947年9月10日。

(11)《上海市脚踏车商业同业公会行业历史沿革》,上海档案馆藏档,卷宗号:S218-3-1。

(12)《上海市国产脚踏车厂商为呼吁禁止日货脚踏车进口专刊》,《商报》1947年9月10日。

(13)黄培霖:《旧中国最大的自行车商店——上海得利车行》,载《上海文史资料存稿汇编》(第7卷“工业商业”),上海古籍出版社2001年版,第107页。

(14)《上海日用工业品商业志》编纂委员会:《上海日用工业品商业志》,第242页。

(15)《上海脚踏车工厂生产介绍》,上海档案馆藏档,卷宗号:Q78-2-16319。

(16)《上海脚踏车工厂生产介绍》,上海档案馆藏档,卷宗号:Q78-2-16319。

(17)《呈为吁请禁止日本货脚踏车入口藉维工业而安民生仰祈》,上海档案馆藏档,卷宗号:S79-1-10。

(18)《上海市脚踏车工业同业公会发起筹组和召开成立大会以及改组向社会局请示报批的文书》,上海档案馆藏档,卷宗号S79-1-1。

(19)《上海脚踏车工厂生产介绍》,上海档案馆藏档,卷宗号:Q78-2-16319。

(20)依据中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅编《中国旧海关史料(1859-1948年)》历年自行车国别输入量统计,1943—1945年的中国海关统计没有遗存,所以无法进行数量分析。抗战初期,许多日产自行车作为随军物资输入中国,数量甚巨,而日军物资报关进口者实鲜,所以以上数据只是不完全统计。另,当时为日本控制的伪满洲国在这一时期有大量日产自行车输入,中国海关统计数据中更是不能寻得影踪。

(21)沈阳“昌和制作所”战后被接管改造为沈阳自行车厂。

(22)天津“昌和制作所”也就是现今生产“飞鸽”牌自行车的天津自行车厂的前身。

(23)上海“昌和制作所”后来发展成为现在上海自行车厂,生产“永久牌”自行车。

(24)《本公会改组办理登记会员名册之本会会员名册及会员代表名册》,上海档案馆藏档,卷宗号:S79-1-4。

(25)《上海轻工业志》编委会编:《上海轻工业志》,上海社会科学院出版社1996年版,第196页。

(26)《上海市脚踏车商业同业公会行业历史沿革》,上海档案馆藏档,卷宗号:S218-3-1。

(27)《上海市国产脚踏车厂商为呼吁禁止日货脚踏车进口专刊》,《商报》1947年9月10日。

(28)《上海市脚踏车商业同业公会行业历史沿革》,上海档案馆藏档,卷宗号:S218-3-1。

(29)(31)《上海市社会局关于“禁止日货脚踏车输入案”往来文件》,上海档案馆藏档,卷宗号:Q6-1-6820。

(32)《上海日用工业品商业志》编纂委员会:《上海日用工业品商业志》,第240-241页。

(32)《新夜报》1947年9月28日。

(33)上海脚踏车工业同业公会在成立伊始,按照入会会员的规模、资金、建厂早晚等原则将其会员分为1-4个等级,每一级别的会员在上交会费、选举权力等方面都有明显的等级差别,为得是保证同业公会的办事能力和效率。

(34)《呈为吁请禁止日本货脚踏车入口藉维工业而安民生仰祈》,上海档案馆藏档,卷宗号:S79-1-10。

(35)《驻日商务专员唐菊生昨晤本市车厂代表保证日货脚踏车决不进口》,《中华时报》1948年7月1日。

(36)《上海日用工业品商业志》编纂委员会:《上海日用工业品商业志》,第241页。

经济学

上海民族自行车产业研究(1897-1949)

http://www.newdu.com 2018/3/8 《社会科学》(沪)2007年11期第164~173页 徐涛 参加讨论

Tags:上海民族自行车产业研究1897-1949

责任编辑:admin相关文章列表

[ 查看全部 ] 网友评论