三、对大屠杀期间南京市民财产损失的推算

对南京大屠杀期间市民财产损失的统计,最可靠、最准确的方法是依据普查资料进行汇总。如前所述,南京市抗战损失调查委员会累积大量关于大屠杀期间日军暴行给南京市民造成财产损失的报告表单,但是留存至今的档案已残缺不全。正如台北“国史馆”研究馆员迟景德所指出,“关于办理抗战损失的各种档案资料,留存于今者虽然案卷数量甚多,惟颇缺漏而有欠完整”,国民党在大陆的统治失败后,“辗转迁徙,这些档案难免于整装搬运中有所散失”,迁移至台北的部分,“几经易手,并曾两度遭台风水浸,始自经济部移转至国史馆”,“零乱破旧,部分文卷且已腐坏”;(53)留存大陆的部分档案,保存情况也不甚理想。(54)时至今日,已很难搜集到全部的财产损失报告表单。在抗战结束数十年后,要对抗战财产损失重新作实地调查也已无可能。因此,依据普查资料汇总这一方法已不具有可操作性。

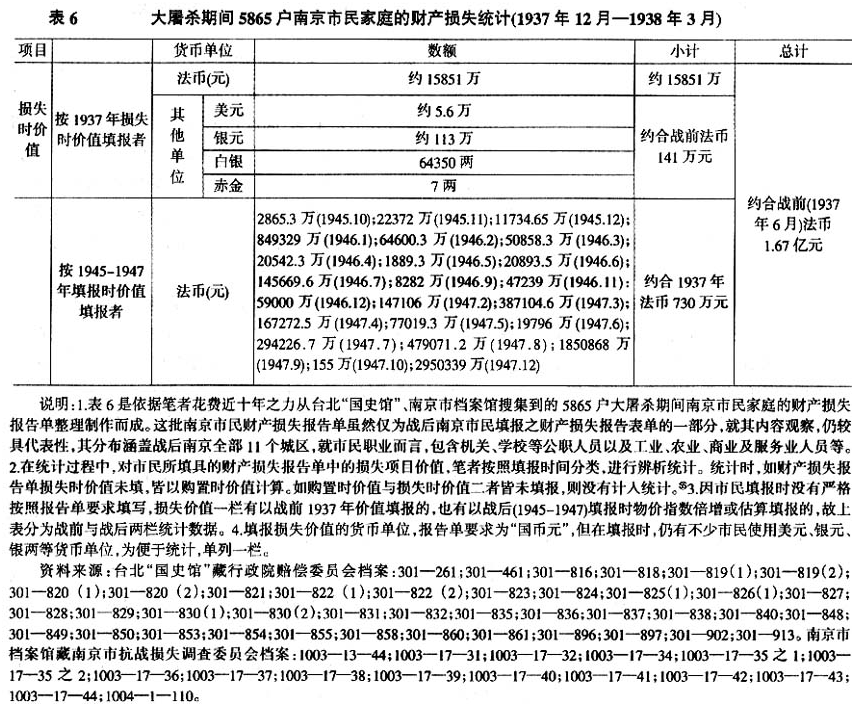

笔者在此通过对档案资料中留存的市民财产损失报告单的广泛搜集、统计与数据修正,计算出南京大屠杀时期部分市民的财产损失数额。在目前的条件下,以管窥见,应不失为考察南京市民在大屠杀期间财产损失状况的一个途径。

由于填报者的人为因素,市民财产损失统计分为战前1937年币值、战后填报时币值及损失时其他货币单位币值。韩启桐早在战时开展中国抗战财产损失的研究中,就注意到了统计方法不同所产生的不同结果。他提出的修正方法有两种:一是经由货币对外价值途径,以调查原值乘以我国外汇率,折成外币单位损失数,即“外币折算法”;二是经由货币对内价值途径,以物价指数(专指以战前年度为基期者而言)除其调查原值,折为战前法币币值单位损失数,即“战前法币币值折算法”。以上两种方法的最终目的都是为了“消除调查原值的币值变动成份”。“惟因战时我国外汇受了人为的统制,一切官价或黑市汇率,实均不能代表自然水平。并且各国货币本身价值战时亦多变动,欲借外币取得稳定基础的目的,实几近于不可能”,故“只能使用战前法币币值折算法”。(56)为便于统一计算,避免毫无意义的数据累加,笔者采取“战前法币币值折算法”,即将战后填报时币值依照当时物价指数折算为战前1937年法币币值。基于南京市民填具报告单时间跨度大约从1945年9月至1947年底,考虑到战后法币通货膨胀的因素,现以1937年1—6月的物价指数为1作参照,列出上述期间全国和南京各月零售物价指数。(详见表7)

表7所列零售物价指数系国民政府主计处依物品性质及其对生活之重要性选出国货50项,“并视各类之重要程度比例分配之”。(57)这与南京市民战时财产损失之物类较为匹配,故以其作为物价折算的依据。自1945年9月至1947年12月,全国和南京零售物价指数,除了1946年1月“因在胜利初期,人心振奋,城市人民纷纷还乡,市场物品削价抛售,而人民仍延迟购买,宁储法币,致货币流通速率减低,物价普遍疲落,指数亦大见降低”外,(58)逐月均告上升。通过表7所列战后全国和南京零售物价指数,与统计出的战后填报时损失价值进行换算,得出战后填报的总币值约合战前币值730万元。(59)据汇丰银行1937年7月间挂牌卖出价,法币100元平均折合美元29.250元,(60)据此推算美元兑换法币的汇率约为1∶3.42。表6中1937年损失时价值部分美元5.6万约合法币19万元。据1933年国民政府财政部发布的“废两改元”公告,白银与银元的折算标准即先将银两以“九八生算”(除以0.98)折合成规元,再以规元七钱一分五厘折合银币一元。1935年11月3日,国民政府财政部开始实施法币政策,规定自11月4日起银元按面额兑换法币。(61)根据上述两项规定保守计算,1937年损失时价值以白银、银元为货币单位者约折合法币122万。因此,据笔者目前掌握的市民财产损失档案资料进行保守计算,大屠杀期间5865户南京市民家庭财产损失折合战前(1937年6月)币值不低于1.67亿元,户均损失28474元。(62)另外,需要进一步说明的是,这组数据只是这些市民直接财产损失的部分;其间接损失方面,由于市民在填报损失报告单时,几乎没有填具,因此很难予以计算。

根据史迈士等的调查,战前南京每个就业人员的日平均工资约1.01元,平均每户家庭每天收入1.23元。(63)现以1937年6月南京市共有200160户计,(64)仅目前统计的损失数额,即相当于战前南京全部市民家庭约678个工作日(近2年)的收入。

正如前文所强调的,上述损失数额并不能代表南京市民财产损失的全部,它只是笔者目前所搜集到的财产损失调查表单的统计结果。国民政府定都南京之后,南京很快成为全国政治、文化中心,城市建设进程十分迅速,城市人口的增长更为惊人。到全面抗战爆发前,南京已经发展成为拥有百万人口的大城市。大屠杀期间,南京市民遭受日军劫掠暴行的远远不止这5865户。南京沦陷后不久,美国驻华大使约翰逊(Nelson T. Johnson)在致美国国务卿的电报中,对南京遭受日军暴行的情形有如下描述:

从日本军队进入南京后离开该城的外国记者和从贝茨(M. S. Bates)博士那里得到的消息表明,除了那些有外国人住的地方,日本军队实际上进入了南京每座建筑,并有计划、有组织地抢劫了住所和商店,对留在城里的中国人包括那些在难民区的人进行了大规模的抢劫和许多不分青红皂白的射杀和杀戮。(65)

日军不仅抢劫中国居民的财产,对英、美、德等第三国在南京的权益也不放过。1937年12月15日离开南京的路透社记者史密斯(L. C. Smith)在事后描述日军进城最初3天的情况时写道:“他们洗劫了这个城市,有系统地一点不漏……根据我自己和其他外国人的观察,中国人的房屋无一例外和欧洲人的房屋绝大部分都被日本人洗劫一空。”(66)12月22日,南京安全区国际委员会副主席米尔士(Wilson Plumer Mills)致函日本大使馆,对日军侵害美国财产作了细致描述:“在南京几乎所有美国住宅都被日本士兵闯入并拿走室内物品。更有甚者,竟有人闯入大使住宅,三番五次欲盗走使馆车库或院内的汽车。有次一个使馆警察被日本士兵打伤。就在昨天晚上,使馆车库里的一辆汽车被盗,还有市内的大量美国财产被日本士兵损坏,其中有些被纵火焚烧。起码有八处美国旗帜被日本士兵扯下或撕毁,他们强迫仆人们降旗,并用武力胁迫那些胆敢升旗的人。”(67)针对日军在南京侵害第三国权益的行为,日本驻南京的外交人员曾试图努力阻止,日军洗劫美国使馆后,“田中对此事极为关注,他将派驻一名警卫”。(68)华中方面军司令官松井石根对此也极为重视:

我军士兵中又出现了抢夺驻南京各国使馆汽车和其他物品的事件,军队的愚蠢和粗鲁行为令我大为震惊。皇军的声誉全毁在这类事件中了,真是遗憾至极啊。于是我立即派遣中山参谋(华中方面军的参谋、航空兵少佐:中山宁人,33期学生)去南京,命令他在紧急采取善后措施的同时,不仅要处罚当事人,还要处分责任人。特别是上海派遣军,因为该军是殿下统率的,这事关系到殿下的仁德,所以我打算严厉处理此事。(69)

日方之所以重视此类事件的处理,是因为他们意识到对第三国权益的侵害容易引起国际社会的反对与谴责。出于维护日本的国家利益、避免本国与欧美国家发生外交纠纷的考虑,他们不希望日军侵害第三国权益的事件发生,而对于中国民众财产的侵害事件,则采取了漠视与纵容的态度。

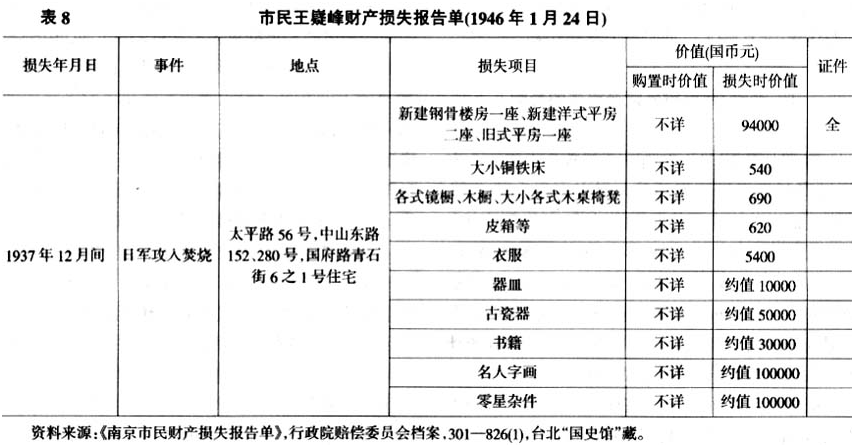

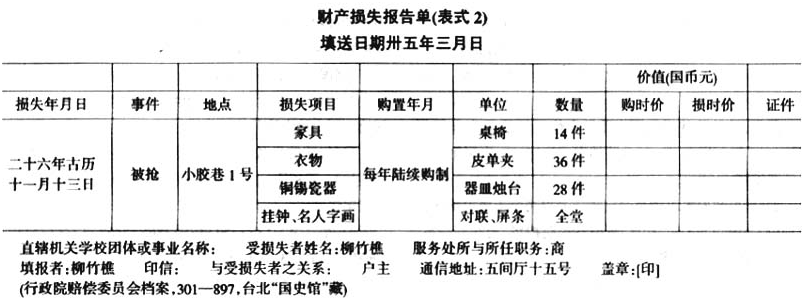

南京市民不论贫富,在大屠杀期间财产均遭受重大破坏,如下面两张损失报告单的统计。

如表8、表9所示,不论是富裕如王嶷峰家庭者(财产损失近400000元),还是贫穷如郭文贤家庭者(财产损失为257元),日军对南京市民家庭采取的是无分别的焚毁、劫掠暴行,洋房、平房、草房,古玩、字画以致生活用品如桌椅、锅碗等,均在日军毁坏、劫掠之列。据南京国际救济委员会的调查,“在南京,31%的建筑被摧毁,46%的建筑被洗劫一空,23%的遭到了轻微的抢掠”。(70)伪督办南京市政公署的调查则显示,“房屋被毁,农具损坏,种籽、耕牛缺乏,约在百分之九十以上”。(71)笔者拟取保守数字,即以南京国际救济委员会的调查为基础,并把其中遭受轻微抢掠的23%忽略不计,将遭受财产损失的南京市民家庭的比率确定为77%。考虑到八一三事变爆发后,特别是1937年8月15日日机对南京进行首次空袭之后,南京市民开始陆续向外地迁移,南京沦陷前的市民家庭数此处亦采用较为保守的数字,即伪督办南京市政公署报告所载的164476户。(72)据此,南京大屠杀期间遭受财产损失的市民家庭的总户数达到12万户以上,应是一个合理而保守的推断。

四、余论:南京市民财产损失的影响

南京大屠杀过后,在南京开展救济工作的西方人士、伪维新政府下属的督办南京市政公署,以及撤退到后方的南京市政府机关,从各自角度对南京公私机关或市民财产的损失状况进行了调查统计。战后,南京市抗战损失调查委员会也专门就市民抗战期间财产损失进行调查。这些详尽不同的调查在战时或战后因受调查环境、调查目的以及调查统计方式方法等的影响,统计结果也相去甚远。

就本文所考察的大屠杀期间南京市民财产损失而言,由于南京国际救济委员会的调查采取的是抽样调查方式,在进行家庭调查时,“在三月份,有许多大门还是封着的,要确定哪座房子有人住,多少有一些困难。所以有一些也许就漏掉了”,而南京沦陷后的留宁市民大都是比较贫穷的家庭,其财产损失并不能代表南京市民财产损失的一般状况;在进行房屋调查时,“虽然在有些情况下,一个门牌里并不止一座房子,我们也还是把一个门牌视为‘一座房屋’”,“对无人居住的房屋内的财产损失,只好根据房屋的自然状况和邻居反映的情况来估计”,(73)统计学中的登记性误差和代表性误差不可避免地产生,其调查结果因此远低于实际损失情况。正如南京国际救济委员会成员、金陵大学历史系教授贝德士(M. S. Bates)在该调查报告前言中所述:“调查报告里所报道的损失,只是这场战争所造成生命财产损失总数的百分之一二。”(74)伪督办南京市政公署的调查结果则是根据市民呈报材料的汇总,由于当时的政治与社会环境所限,市民呈文以申请救济为主,大多用词隐晦、隐忍,难以反映市民财产损失的真实状况,如市民“王谢氏”所述:“自罗浩劫以来,惨遭回禄,寸物无存,夫被抓差,迄无下落。可怜孤身携带稚子幼女,两手空空,举目无亲,终朝饥啼,早呈哀状。顷闻贵署拯救灾黎,怜恤孤寒,仰蒙大德提早救济收容留养,免致流荡无归,得全生机,则我子母咸沐仁浆,铭感不忘。”(75)从南京大屠杀事件的发生及其调查背景看,很明显在暴行缓和初期及日占区内,进行快速有效调查的条件并不具备,调查统计结果与实际损失数额存在偏差也在情理之中。前述战时调查报告只能作为参考,不能作为论据。

南京市抗战损失调查委员会的调查虽是日军南京大屠杀暴行发生八年后始展开的普查,并存在许多不尽如人意之处,但这一调查无疑是国民政府及南京市政府组织的一次大规模、卓有成效的调查统计工作。在调查中,制订了严格的调查程序,每一份财产损失报告单,一般都有受害者即财产损失人的情况,填报者姓名、所任职务及通信处、与受害者之关系等情况同时填报,以增加证据性;填报者盖印或画押,以增加法律效力。在调查后期,行政院赔偿委员会还拟订《财产损失复查办法》,对市民填报的财产损失报告单内容进行查核,“凡财产损失数字,务求调查精确,俾便向赔偿委员会提出”。(76)其中留存的大量反映南京大屠杀期间市民财产损失状况的财产损失报告单,为推算南京大屠杀期间市民财产损失数额,奠定学术研究的基础。通过对目前收集到的相关大屠杀期间市民财产损失调查资料的分类辨析及统计,运用统计学及货币学方法,经过对统计出的部分数据的技术性处理,得出5865户南京市民家庭财产的损失数据。另外,从损失内容上看,这也仅是市民财产直接损失的一部分。尽管这一数据所体现的统计结果远低于南京市民实际损失数额,南京大屠杀期间遭受财产损失的市民家庭的总户数应达到12万户以上,但足以看出侵华日军在南京所犯下的罪行之严重。

如果将研究视野从平面文本切换到当时立体的现实生活场景,那么在战争损毁及日军抢掠和破坏之下,南京市民所经历的各种苦痛则难以用笔墨形容。正如贝德士在记录日军暴行后曾感慨:“写这封信不是为了激发对日本人民的仇恨……在我看来,重要之处在于这一征服战争带来的无限苦难。这种苦难由于放纵和愚蠢而倍增,使未来长久陷于黑暗。”(77)

南京沦陷后,市民私人财产损失殆尽。特别是生活资料被劫掠、毁坏,房屋被焚烧、拆除、强占等,打乱了市民的正常生活,使其生活水平急剧下降,居无定所,颠沛流离,受尽苦难。如市民李伯潜家世居南京市新桥船板巷22号,其父李宝如经营丝经缎业三十余年,其母吴氏为丝经缎业专门人才,精研缫抽烘焙,战前经营门庭若市。日军入城后,其母被日军杀害,“财产均遭日寇肆意掠劫”,“严父忧愤之余精神失常且患肝风”。遭此劫难,李氏三兄弟“在啼饥号寒之余,离乱伤止之后,失学而兼失业矣”,他们深感“束手无策,谋生乏术,茫茫大地,无处存身,真有求生不得,求死不能之苦况”。(78)水西门外程泰记、程才记两木材行不仅在日军入城后店铺“全部被焚一空”,“所有遗存滩上河下之木材自本年二月七日起即陆续为军队用卡车拖取,现已搬运一空,分文未得”,“计程泰记木行被取木材约值七八千元,程才记木行约值一万五六千元之谱”,并有账册可供查考。据伪督办南京市政公署调查,“该程泰记、程才记两行系弟兄关系,素有声誉,现两家五六十口之生活均甚维难,睹之甚堪痛心”。(79)即便是曾任伪南京市自治委员会会长的陶锡三,日军也不将其放在眼里,其住宅照样遭到日军洗劫,“市府路27号住宅前住军人已经搬出,入屋查看,所有全部红木家具及衣箱、瓷铜器与一切用品,约值四、五千元,被劫一空,尚不足惜。惟内有佛堂一间,供奉老祖乩笔画像及神圣佛像与历代祖宗神位、父母遗像,并道院传授《太乙北极真经》及《午集正经》、《未集经髓》与各种经典,为修道以来十六年身心性命所寄托,日日馨香奉祀者也。今竟全行被劫,闻之伤心涕泪,悲泣如丧考妣,痛不欲生”。(80)陶为此事要求日特务机关处理,结果也未予办理。

日军不仅给市民造成重大损失和伤害,也使南京城遭受重创。南京鼓楼医院美籍医生威尔逊(Robert O. Wilson)曾记述:“当我结束了对150例在我照看之下病人的查房后,我离开医院去吃晚饭,一轮满月正升起在紫金山顶,无以言状地美丽,但它俯瞰下的南京竟至荒凉到比太平天国时尤甚。十分之九的中国人逃离了家园,只有那些游荡着的四处劫掠的日本人。”(81)日军的大规模纵火使1920年代以来南京的城市建设成就几乎毁于一旦,南京交通银行会计主任黄钰在赴京调查报告书中写道:“自寇军进城,以达本年二月初,首尾几二月,火焰方熄,各街民房,被毁亦綦多。”(82)伪南京市自治委员会在1938年3月清洁全市道路计划书中,描述南京城劫后的情形:“城厢内外商铺、店户房屋焚毁倾倒,比比皆是”,“全市大街小巷房屋焚毁之余烬,即残余木料、瓦屑、碎砖、破墙灰土、废坏钢铁,以及折断电杆、电线等物,七倒八斜,零零落落,途为之塞。”(83)一些富有历史内涵的房屋也被日军大量焚毁。如有300多年历史的明末清初画家龚贤的故居“半亩园”,被驻守在园内的日军士兵的炊火所烧毁。(84)日军对市民家用及经营用财产的劫夺、破坏,造成萧条的市面经济与大批陷于谋生困境的失业市民,严重影响南京城市经济的发展,使其恢复重建面临严峻挑战。伪南京市自治委员会在兴办市政事业计划书中曾提到,“本市百业衰落,一时殊难恢复”。(85)日军特务宣抚班在其报告书中也承认:“难民区解散后,在对返归原居住地的难民的安置上,特别是在给他们找工作方面,难度相当大。这种情况与物资不足相伴,在资金匮乏,没有金融渠道的今天,阻碍了城内商民的商业复兴。”(86)留宁美国传教士马吉(John G. Magee)在日记中也曾悲观地写道:“很难想象南京的未来会是怎样,但可以确定一点,南京要恢复元气需要很多年。”(87)经过十年建设的民国首都南京,按照正常的发展规划与速度,一个国际化的大都市是指日可待的。日军的入侵及其对城市主体——南京居民的屠杀、财富的劫掠、基础设施的毁坏,严重打断了南京城市正常的发展步伐。抗战胜利国民政府还都3个月后,南京城“依然满目疮痍,是诚创巨而痛深者矣”。(88)

在写作过程中曾得到张宪文、陈谦平、王玉茹等教授的指导与帮助,匿名审稿专家亦提出宝贵的修改建议,谨致谢忱。

注释:

①相关学术研究评介,参见魏楚雄:《历史与历史学家:海外南京大屠杀研究的争议综述》,《历史研究》2009年第5期;陈红民、傅敏:《南京大屠杀研究的回顾与前瞻》,《抗日战争研究》2008年第4期;张连红:《中日两国南京大屠杀研究的回顾与思考》,《南京大学学报》2007年第1期;李寒梅:《中国学术界对“南京大屠杀事件”的研究》,《太平洋学报》2005年第8期等。

②有学者曾对大屠杀期间的图书典籍损失进行专题研究,具体参见孟国祥:《对日本学者研究掠夺南京图书若干问题的辨析》,《江苏行政学院学报》2008年第3期;经盛鸿:《侵华日军对南京“文化大屠杀”述论》,《江海学刊》2004年第5期;李彭元:《南京大屠杀期间日本对南京文献资源之掠夺》,《江苏图书馆学报》1999年第4期;孟国祥:《侵华日军对南京文化的摧残》,《南京社会科学》1997年第8期;高兴祖:《日寇在南京的文化大屠杀》,《美洲华人对日索赔专刊》1995年4月;邸富生等:《日本侵略者在南京文化掠夺始末》,《辽宁师范大学学报》1988年第5期等论文。遗憾的是,上述研究几乎都是从量的角度出发,鲜有从价值角度进行考察,远远不足以反映南京的财产损失状况。

③张宪文主编:《南京大屠杀史料集》共72册,由凤凰出版社、江苏人民出版社于2005-2010年陆续出版。

④本文所考察的损失地域限定在当时南京市政府管辖的城内7区及浦口、孝陵卫、燕子矶、上新河等4个郊区,共11区;损失时间限定为1937年12月13日日军占领南京至1938年3月日军暴行缓和时止。

⑤1938年2月18日,在日方压力下,由留宁西方人士组织的南京安全区国际委员会改称“南京国际救济委员会”,被限定为单纯的救济机构。参见约翰·拉贝:《拉贝日记》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第13册,南京:凤凰出版社、江苏人民出版社,2006年,第565页。

⑥参见Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, Nanjing: The Nanking International Relief Committee, 1938.

⑦Table 1 "Families Studied and Estimated Population," Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, "V. Tables".

⑧Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, p. 11;张连红在研究中也认为“留在南京的市民中,基本上都是一些无力迁移的贫穷百姓”。(张连红:《南京大屠杀之前南京市民的社会心理》,《抗日战争研究》2002年第4期)

⑨Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, p. 11.

⑩Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, p.28.

(11)登记性误差又称调查误差或工作误差,是指在调查过程中,由于各种主观或客观原因而引起的误差。代表性误差是指在抽样调查中,样本各单位的结构情况不足以代表总体的状况,而用部分去推断总体所产生的误差。代表性误差的发生有以下两种情况:一种是由于违反了抽样调查的随机原则,另一种情况是指遵循了随机原则,可能抽到各种不同的样本而产生的随机性误差。

(12)参见姜良芹:《从淞沪到南京:蒋介石政战略选择之失误及其转向》,《南京大学学报》2011年第1期。此外,内政部参事陈屯于战后登记财产损失时声明:“本表所载数字系二十六年离京时国币价值计算,本人作事务官三十年撙衣节食积有此少数财产,临行时恪遵功令,只携带行李二件上船,故全部归于毁灭,断不敢有半字虚报,谨此声明。”江南汽车公司总务处长徐沖瀚也写道:“日军进攻南京前半月全家撤退后方。当时仅带随身衣服及铺盖等物,所有一切什物,均存房东屋内。”(行政院赔偿委员会档案,301—830(2),台北“国史馆”藏)

(13)参见王正元:《南京保卫战中的军话专线台》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会《南京保卫战》编审组编:《南京保卫战:原国民党将领抗日战争亲历记》,北京:中国文史出版社,1987年,第47页。

(14)辽宁省档案馆:《满铁档案中有关南京大屠杀的一组史料》,《民国档案》1994年第2期。

(15)《伪中华民国维新政府成立宣言》,1938年3月28日,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第2编《附录》(上),南京:江苏古籍出版社,1997年,第43页。

(16)南京市政公署秘书处编:《南京市政概况》,1938年,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》第75辑(748),台北:文海出版社,1971年,第13、181页。

(17)《南京市报送灾区难民调查表呈文稿》,1938年9月29日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1499,南京市档案馆藏。

(18)《南京市第四区公所为邵利氏呈致社会处公函等》,1938年8月3日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1045,南京市档案馆藏。

(19)《贺高氏呈》,1938年10月9日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1045,南京市档案馆藏。

(20)《南京市报送灾区难民调查表呈文稿》,1938年9月29日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1499,南京市档案馆藏。

(21)《黄炎培等建议中央政府设立抗战公私损失调查委员会之国民参政会提案》,1938年10月15日,国民参政会档案,四一六(2)—37,中国第二历史档案馆藏。

(22)《抗战中人口与财产所受损失统计》(截至1940年12月底),国民党中央设计局档案,一七一—156,中国第二历史档案馆藏。

(23)1945年4月,抗战损失调查委员会由行政院改隶内政部。参见《行政院关于抗战损失调查委员会改隶内政部等情训令》,1945年4月21日,内政部档案,十二(2)—1393,中国第二历史档案馆藏。

(24)《行政院抗战损失调查委员会修正抗战损失查报须知》,1944年8月11日,行政院档案,二—5390,中国第二历史档案馆藏。

(25)《国民政府军事委员会抗战所受损失尚未填报从速补报训令》,1941年4月10日,军事参议院档案,七八二—76,中国第二历史档案馆藏。

(26)韩启桐编著:《中国对日战事损失之估计:1937-1943》,上海:中华书局,1946年,第3页。

(27)《内政部抗战损失调查委员会会议(二)》,1945年10月,内政部档案,129—212,台北“国史馆”藏。

(28)《美驻上海总领事(高斯)致国务卿》,1938年3月14日,杨夏鸣编:《美国外交文件》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第63册,南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2010年,第441页。

(29)《美驻华使馆三等秘书(阿利森)致国务卿》,1938年3月15日,杨夏鸣编:《美国外交文件》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第63册,第442页。

(30)《蒋主席批行政院蒋梦麟秘书长呈送战时公私财产损失人口伤亡调查报告表签呈》,1945年10月12日,秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第2编《作战经过》(四),台北:中国国民党“中央委员会”党史委员会,1981年,第11—12页。

(31)《国民政府外交部对日要求赔偿准备会议纪录》,1945年11月13日,秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第2编《作战经过》(四),第25页。

(32)《内政部抗战损失调查委员会修正抗战查报须知》,1945年9月21日,内政部档案,十二(2)—1234,中国第二历史档案馆藏。

(33)《组设赔偿委员会案》,1945年11月13日,行政院档案,3—780.6/6,台北“国史馆”藏。

(34)《南京市抗战损失调查委员会第一次会议纪录》,1945年12月10日,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—9,南京市档案馆藏。

(35)《南京市抗战损失调查委员会申领人口伤亡调查表及财产损失报告单公告》,1945年12月23日,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—1,南京市档案馆藏。

(36)《蒋主席关念京市民,收受陈诉枉曲函件》,《民国日报》1945年12月21日,第1版。

(37)《南京市抗战损失调查委员会工作报告》,1946年4月,南京市临时参议会档案,1003—13—44,南京市档案馆藏。

(38)《〈中央日报〉关于南京市民遭受损失者迅向市府登记申报新闻稿》,1946年8月30日,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—1,南京市档案馆藏。

(39)《国民政府军事委员会抄发划一抗战损失财产等办法训令》,1941年5月21日,军事参议院档案,七八二—76,中国第二历史档案馆藏。

(40)《行政院抗战损失调查委员会修正抗战损失查报须知》,1944年8月11日,行政院档案,二—5390,中国第二历史档案馆藏。

(41)折合率=(135+259+725+1865+5465+17783+51122+196888)/8×1%=34280×1%=342.8≈343。《蒋梦麟关于战时公私财产损失和人口伤亡调查报告表签呈》,1945年10月12日,秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第2编《作战经过》(四),第11—16页。

(42)《抗战损失调查委员会全国人民伤亡和抗战损失项目说明》,1946年8月5日,行政院档案,二(2)—2652,中国第二历史档案馆藏。

(43)《行政院关于抗战损失和日本赔偿问题报告》,1947年2月,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第3编《外交》,南京:江苏古籍出版社,2000年,第231—232页。

(44)《行政院赔偿委员会关于南京市民伤亡和财产损失统计先予审查再行发表往来函电》,1947年1—2月,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—9,南京市档案馆藏。

(45)《南京市抗战损失调查委员会工作节略》,1946年9月,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—1,南京市档案馆藏。

(46)《南京市政府等首都市民抗战损失调查予以延期往来函呈稿》,1947年1—2月,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—9,南京市档案馆藏。

(47)《南京市政府限期催报抗战损失布告》,1947年4月22日,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—1,南京市档案馆藏。

(48)《南京市政府统计处补送抗战损失调查表一百份请予填报公函》,1947年9月1日,南京市政府统计处档案,1003—13—44,南京市档案馆藏。

(49)韩启桐编著:《中国对日战事损失之估计(1937-1943)》,第1页。

(50)内政部抗战损失调查委员会在1945年9月21日第一次委员会议上修正通过《抗战损失查报须知》,规定查报财产损失表件时,应尽量附呈证件,由县市政府、乡镇公所等查验盖章发还,并在原表上加以注明重要证件,便于附送者应送该会。(内政部档案,十二(2)—1234,中国第二历史档案馆藏)

(51)据1936年的社会调查,南京市常住人口中文盲率为53.36%。(南京市户口统计专门委员会办事处编:《民国二十五年度南京市户口统计报告》,南京:南京特别市地方自治推进委员会,1937年,第56页)

(52)《南京市抗战损失调查委员会工作节略》,1946年9月,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—1,南京市档案馆藏。

(53)迟景德:《中国对日抗战损失调查史述》,台北:“国史馆”印行,1987年,第261、4页。

(54)笔者在中国第二历史档案馆查阅相关档案时,该馆工作人员介绍,因库容和档案资料保存不够完善等方面的原因,该馆曾于1980年代初销毁一批战后国民政府抗战损失调查的原始表单资料,仅留存一些相对重要的统计资料。

(55)如市民柳竹樵填报的财产损失报告单,因未填具价值,我们在统计时仅计户数,未计价值。

直辖机关学校团体或事业名称:受损失者姓名:柳竹樵服务处所与所任职务:商填报者:柳竹樵印信:与受损失者之关系:户主通信地址:五间厅十五号盖章:[印](行政院赔偿委员会档案,301—897,台北“国史馆”藏)

(56)韩启桐编著:《中国对日战事损失之估计(1937-1943)》,第4页。

(57)《国民政府主计部统计局关于全国趸零售物价及公务员生活费总指数增涨情形的报告》,1946年1月-1947年12月,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第3编《财政经济(六)》,第431页。

(58)《国民政府主计部统计局关于全国趸零售物价及公务员生活费总指数增涨情形的报告》,1946年1月-1947年12月,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第3编《财政经济(六)》,第433页。

(59)国民政府于1945年12月还都南京后,始恢复以法币为单位的南京物价指数的统计工作。故表6中填报的1945年10—12月法币损失币值折算为战前法币币值,系采用全国零售物价指数进行换算的。

(60)《上海国外汇市表(1926-1937)》,《中央银行月报》第6卷第8期,1937年8月,第1606页。

(61)中国人民银行总行参事室编:《中华民国货币史资料》第2辑,上海:上海人民出版社,1991年,第94、181页。

(62)该项户均损失数是前述史迈士调查中南京市民户均损失数的近23倍。需要指出的是,造成这一巨大差异的主要原因在于,这5865户家庭申报财产损失的数据不是一种抽样调查,而是财产受到重大损失的民众的主动申报,因此并不能以此作为社会学意义上的样本进行推算整个南京市民财产损失的基数。它也从一个侧面反映了史迈士战时调查的局限性,即其调查的南京市民家庭的财产损失和社会经济遭到破坏的程度偏轻。

(63)Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, p. 9.

(64)《南京市政府关于分发本市生死统计表训令》,1937年11月26日,中国第二历史档案馆、南京市档案馆编:《侵华日军南京大屠杀档案》,南京:江苏古籍出版社,1997年,第916页。

(65)《美驻华大使(约翰逊)致国务卿》,1937年12月25日,杨夏鸣编:《美国外交文件》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第63册,第299页。

(66)《汉口德国大使馆1938年1月6日报告附件》,陈谦平等编:《德国使领馆文书》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第30册,南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2007年,第72页。

(67)《米尔士致日本大使馆函》,1937年12月22日,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第4册,南京:凤凰出版社、江苏人民出版社,2005年,第218—219页。

(68)《史迈士致家人函》,1937年12月24日,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第4册,第246页。

(69)《松井石根阵中日记》,1937年12月29日,王卫星编:《日军官兵日记》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第8册,南京:凤凰出版社、江苏人民出版社,2005年,第156—157页。

(70)《史迈士致贝克》,1938年4月17日,张生编:《耶鲁文献》(下),张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第70册,南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2010年,第577页。

(71)《南京市报送灾区难民调查表呈文稿》,1938年9月29日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1499,南京市档案馆藏。

(72)《南京市报送灾区难民调查表呈文稿》,1938年9月29日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1499,南京市档案馆藏。这是个低估的数字。八一三事变之后,南京市民家庭虽有外迁,但其房屋等不动产却无法迁移。

(73)Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, p. 1.

(74)M. S. Bates, "Foreword," in Lewis S. C. Smythe, War Damage in the Nanking Area, December, 1937 to March, 1938: Urban and Rural Surveys, p. Ⅱ;多伦多大学的Andrey Feuerverger教授认为,贝德士的这一表述有两层含义:一者“百分之一二”只是一个约数,并非确数,不能据此推算南京大屠杀期间生命财产损失的总值;二者该调查报告所揭示的财产损失仅为部分市民私人直接财产损失,其他各类直接财产损失和大量的间接财产损失尚不包括在内。参见笔者2011年5月l5日与Andrey Feuerverger教授的座谈笔记。

(75)《王谢氏呈》,1938年8月27日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1044,南京市档案馆藏。

(76)《复查财产损失,人员即将决定》,《中央日报》1947年1月28日,第2版。

(77)《贝德士致朋友函》,1938年1月10日,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第4册,第20页。

(78)《李伯潜呈文》,1946年7月,南京市抗战损失调查委员会档案,1003—17—9,南京市档案馆藏。

(79)《罗文锦为水西门外程泰记等木行遭日军焚毁调查损失报告》,1938年6月19日,伪南京特别市政府秘书处档案,1002—2—1796,南京市档案馆藏。

(80)《陶锡三呈》,1938年1月13日,郭必强等编:《日伪时期市民呈文》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第66册,南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2010年,第197页。

(81)《罗伯特·威尔逊日记体书信》,1937年12月18日,张生编:《耶鲁文献》(上),张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第69册,南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2010年,第71页。

(82)《南京交通银行黄钰赴京调查报告书》,1938年10月19日,交通银行档案,三九八(2)—1439,中国第二历史档案馆藏。

(83)《日伪南京市自治委员会整理及清洁全市道路计划书》,1938年3月3日,中国第二历史档案馆、南京市档案馆编:《侵华日军南京大屠杀档案》,第485页。

(84)张连红等编译:《魏特琳日记》,1938年1月26日,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第14册,南京:凤凰出版社、江苏人民出版社,2006年,第200页。

(85)《市自治委员会为兴办市政需要各项事业计划书致福田函》,1938年3月13日,伪南京市自治委员会档案,1002—19—9,南京市档案馆藏。

(86)《满铁档案中有关南京大屠杀的一组史料(续)》,《民国档案》1994年第3期。

(87)《马吉致妻子函》,1937年12月30日,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第4册,第160页。

(88)《抗战损失调查委员会存敌人对于南京之毁坏及暴行一斑》,1946年2月1日,行政院善后救济总署档案,二一(2)—601,中国第二历史档案馆藏。