【作者简介】陈冬华,南京大学商学院管理学院,dhchen@nju.edu.cn(南京210093);胡晓莉,新加坡国立大学商学院;梁上坤,中央财经大学会计学院(北京100081);新夫,南京大学商学院管理学院。

| 【内容提要】 | 目前公司治理研究对法律及管制等正式制度较多关注,对非正式制度的研究较少,本文探讨了作为非正式制度的重要组成部分之宗教传统对公司治理的影响。选2000年至2009年为观察期,以公司违规、盈余管理、审计意见类型衡量公司治理水平,检验了上市公司所在地的宗教传统对其公司治理的影响。研究发现,上市公司所在地的宗教传统越强,其越少发生违规行为,也更少被出具非标准审计意见;宗教传统亦能够显著抑制上市公司的盈余管理。并且,上述关系在法律制度环境较好的地区更为明显,表明法律制度(正式制度)与宗教传统(非正式制度)存在一定的互补关系。本文提供了宗教传统可以显著提高公司治理质量的正面证据,拓展了对新兴和转型经济体(特别是在法律薄弱或后发国家)中非正式制度的作用以及其与正式制度之间互动关系的理解。 |

一、引言

正式制度(包括法律、管制以及媒体等等)之构建与执行,对于经济与社会的发展具有重要的推动作用(La Porta et al.,1997,1998等)。基于新兴市场国家(如中国资本市场)的研究也显示了正式制度的重要作用(杨瑞龙,1998;许年行、吴世农,2006;沈艺峰等,2009;李培功、沈艺峰,2010)。然而,关注正式制度重要性的同时,也需注意到,采用相似法律制度的国家,在社会、经济发展各方面同样会存在巨大的差异,这些差异也许是正式制度难以超越的解释力极限。而不同国家在长期历史发展中所积累下来的宗教、文化、习俗、惯例等种种非正式制度,至少部分构成了正式制度生长及发挥作用的土壤,或者和正式制度一道,平行地推动着社会的演进(Greif,1994;韦伯,1958;诺思,2008)。①具体到中国这样一个法律制度的制定和执行并不完善的转型和新兴市场国家,非正式制度可能占据着更为重要的地位。理解中国的种种社会、经济问题,如果仅局限于近代以来中国所接纳、吸收和改良的种种正式制度,而忽略长达数千年的历史中缓慢形成而影响深远的非正式制度,应该是不够的(Allen et al.,2005;陈冬华等,2008);②更何况,“文化、宗教和语言的差异使新兴和转型经济体国家无法完整地移植发达国家成熟的投资者法律保护制度”(李培功、沈艺峰,2010)。Greif(1993)关于11世纪地中海地区商会组织的案例对于中国这样的转型国家则极具启发,该研究发现,在缺乏国际法保护的中世纪地中海域,商人自发组成商会,在商会内部有着严格的行为规范和社会准则,形成个人良好的信誉,保障相互间的贸易往来。这种跨国家跨文化的贸易网络在缺乏法律保护的情况下正是通过人与人之间的信赖得以维持。当经济理性人遭遇“道德困境”时,从文化信仰、宗教伦理等非正式制度中探寻答案似乎很早就形成了共识(斯密,1759)。在中国转型当下、正式制度日臻完善但依然欠缺的同时,从非正式制度出发,探寻市场经济的道德和伦理基础,同样极具现实意义(韦森,2002)。

基于上述原因,本文试图找到并描绘在我国中可能起到重要作用的某一类非正式制度,如宗教传统。③之所以选择宗教传统作为切入点,有两方面原因:第一,宗教是文化的重要组成部分,在一个社会的非正式制度中扮演了非常重要的角色(Williamson,2000)。同时,宗教作为一种文化信仰,与社会、经济、政治之间的互动关系长期备受关注(Huntington,1993;韦伯,1958;桑巴特,1958;涂尔干,1999)。在世界范围内,许多地区的主要宗教都在经历复苏。例如,在美国,无论是宗教团体和信众的数量,还是宗教的影响,都在增加(Iannaccone,1994)。而不同宗教之间的冲突和融合也在加剧,Huntington(1993)曾预言,不同文明之间的冲突与协调将超越国家、种族成为未来世界新秩序的主要矛盾。第二,宗教相对其他非正式制度而言更容易量化。已有一些研究在设计宗教这一代理变量方面进行了探索(Stulz & Williamson,2003;Riahi-Belkaoui,2004)。Hilary & Hui(2009)利用美国上市公司的公开数据,首次研究了公司的投资行为如何受到宗教环境的影响;Dyreng et al.(2010)、McGuire et al.(2012)沿用其方法,分别考察了宗教社会规范与公司财务报告激进程度、宗教与公司失当行为、宗教环境与财务报告违规等研究主题。已有的成果为深入理解宗教传统在经济、社会、政治生活中的作用提供了可参照的分析框架和技术路径。

本文采用中国上市公司作为样本,以上市公司违规、盈余管理及审计意见类型作为公司治理水平的代理变量,检验上市公司所处地域内宗教传统对上市公司治理质量的影响。La Porta et al.(1997)指出,公司治理是公司内外确保投资者权益不受侵害的一系列措施。盈余管理、审计意见、公司违规均属于公司治理范畴,对应情形下,公司质量被破坏的强度递增,且三者分别对应着高管决策、中介监督、政府管制三方面,较为全面地涵盖了公司治理,且有助于相互印证。

二、文献、制度与理论

(一)文献回顾

公司治理的成因及其后果始终是公司财务与金融市场研究的重点领域,当前的研究主要集中在正式制度的层面。正式制度主要包括正式的、书面的法律、法规的制定和执行等(姜国华等,2006)。无论是国家层面还是公司层面,国内外对于正式制度与公司治理的研究已相当丰富(Shleifer & Vishny,1986;La Porta et al.,1997,1998;于东智、池国华,2004;陈冬华等,2008;沈艺峰等,2009;李培功、沈艺峰,2010)。

在正式制度之外,一些学者也尝试用非正式制度(文化、宗教、关系等)来比较和解释公司治理的差异。Newman & Stanley(1996)使用同一公司在欧亚176个分部研究了地域文化对公司治理的影响,结果发现分部的组织结构与当地文化越契合,其业绩越好。Haniffa & Cooke(2002)研究了马来西亚公司中文化与公司信息披露的关系,发现文化对于信息披露质量具有显著的影响。Fidrmuc & Jacob(2010)显示个人主义感强、权利距离小、不确定性规避低的文化下,公司发放的股利更多。④Bae et al.(2010)发现不确定规避程度高的文化中,只有投资者处于较强的保护下,公司才会发放更多股利,此外长期取向文化下公司倾向更少地发放股利。Gu et al.(2013)发现分析师与基金公司之间的关联较强时,分析师会为基金公司重仓持有的股票给出更为乐观的评级。Bunkanwanicha et al.(2013)研究了泰国家族企业婚姻关系对公司价值的影响,结果显示,当通婚对象为商界或政界家族时,公司的股票会获得正的异常回报。

在非正式制度与公司治理的研究中,宗教与公司治理的研究也构成重要部分。Stulz & Williamson(2003)发现主流宗教的差异会影响这个国家债权人权利。Riahi-Belkaoui(2004)研究了24个不同国家宗教信仰程度对于会计信息透明度的影响,发现会计信息透明度与每月出席礼拜次数存在显著的正相关关系;而与是否相信天堂和地狱的存在没有显著关系。Callen et al.(2011)采用跨国比较的方法研究了文化(特别是宗教)能否降低盈余管理水平,结果发现盈余管理与其所采用的宗教信仰衡量的四个指标均不相关。

以上研究均为跨国研究,然而,非正式制度与正式制度之间存在着复杂而微妙的作用,这样的研究很难排除两者之间的交互影响。而同一个国家内正式制度差异往往相对较小,所以,将上述比较框架置于某一个国家的不同地区内进行比较,可以更好地观察宗教与公司治理之间的关系。但到目前为止,一国之内宗教与公司行为关系的实证研究仍然比较少(McGuire et al.,2012)。这其中最大的困难在于宗教传统(宗教信仰程度)及其差异的度量。Weaver & Agle(2002)认为,有充分的理由相信宗教确实会影响组织中的道德行为;而如何用实证的方式去发现这种关系,具有很大的挑战。⑤对于如何解决这一问题,学术界在不断探索。追根溯源,公司的行为是由参与公司契约的个人(尤其是公司高管)决策和执行的。因此似乎公司员工或者高管个人信仰的汇总是最好的度量方式,但这并不容易。即使是在“宗教是社会科学研究中数据比较丰富和齐全的领域”的美国,为避免“宗教歧视”嫌疑,公司中员工个人宗教信仰的数据也是无法取得的(Iannaccone,1998)。

近年来,一些学者尝试使用公司所在地宗教环境来衡量公司受到的宗教影响(Riahi-Belkaoui,2004;Hilary & Hui,2009;Callen et al.,2011)。⑥Akerlof(1980)建立的一个社会习俗如何影响个体行为的模型,显示对于某一项行为规范,某个社会中认可并遵循这一行为规范的人越多,社会中的个人遵循这一规范的激励也就越高。由此,位于宗教信仰度高的地区的公司,其管理层和员工遵守那些与宗教相关的行为准则的可能性也越高,从而所在地的宗教规范能够形成一种社会影响,并很有可能影响总部设在当地的公司的态度和公司文化(McGuire et al.,2012)。Hilary & Hui(2009)首次针对某一个国家内的不同公司研究了宗教环境对公司行为的影响。使用公司总部所在地宗教信徒数量与当地人口的比例作为宗教信仰程度的衡量发现:宗教对公司的决策行为有显著影响,宗教信仰程度与股票回报和资产回报率的标准差、投资、研发支出等负相关,而与资产回报率正相关;同时,投资者们能够识别出宗教信仰程度较高地区的公司规避风险的态度,因而愿意为此类公司的投资支付更高的价格。一些学者进一步从财务报告信息的角度考察了宗教环境与公司治理之间的关系。Dyreng et al.(2010)发现,总部所在地宗教信仰程度越高的公司,其盈利达到或超过分析师预测的可能性越低,同时,此类公司的应计质量越高,财务造假的可能越低,进行财务报表重述的可能也越低。McGuire et al.(2012)基于61万份调查问卷,从认知、影响和行为三个层面考察了宗教对受调查者的影响,结果发现,宗教影响与财务报告违规的行为有显著的负向关系;外部监管较弱的公司,宗教的上述影响更强;此外,宗教影响与超额应计项目负相关,但与真实活动盈余管理正相关,即宗教会影响管理层盈余管理手段的选择。

目前有关宗教传统与公司治理的研究,除少数国别研究,基本局限在美国。我们认为,在中国展开宗教传统与公司治理关系的研究有独特的意义。首先,中国的宗教传统由来已久,且影响广泛。⑦中国地域辽阔,历史上各地区之间大一统和诸侯割据的格局交替出现,造成了中国不同地区之间的宗教传统存在较大差别。相比那些地域范围较小的、宗教传统较为趋同的国家,像中国这样地区间宗教传统差别较大的国家,可以帮助我们更好地审视宗教传统的重要性。第二,Hilary & Hui(2009)指出宗教信仰和公司行为之间难以理清因果关系,这导致了非常严重的内生性问题。也就是说,究竟是宗教信徒导致了公司的行为方式,还是公司的行为方式吸引了那些有特定信仰的人?这一点在西方国家的研究中可能是难以解决的。而中国居民由于恋乡传统的影响以及户籍制度的限制,人口流动性要低很多,因此,采用中国的数据进行研究,可以降低上述内生性对研究发现的影响,从而更好地展现宗教传统与公司治理之间的因果关系。第三,在中国研究宗教传统的影响可以促使我们更加深入地思考正式制度与非正式制度(宗教)交互作用的机制。与西方国家相比,中国的正式制度更为薄弱,审视国家内部,各地区正式制度的发展又存在差异。因此,首先,在一个不同于McGuire et al.(2012)关注的正式制度相对完善的国家,本研究展示了宗教传统是否以及如何发挥影响;其次,在同一个国家,正式制度发展不一的各地区之间,宗教传统的影响又有无差别,这些发现对Callen et al.(2011)也是较好的补充;最后,本文结合中国背景对宗教传统的度量,可能对此领域未来的研究有一定启发。尽管McGuire et al.(2012)调查问卷的研究方式更精确地获取了个人宗教信仰的强度,⑧然而这一研究的推广性可能存在一定局限(发放、回收数十万份问卷面临巨大的成本)。此外,这种调查方式也依赖于应答者积极、诚实的回答(存在应答者不愿意回答或者回答中夸大宗教信仰强度的可能)。与之对比,本文的度量方法更加偏重整体宗教环境,这些测量所需的数据相对客观并且容易取得。具体的三个度量指标各具代表性,对检验的相互印证又较为全面,这可能会为今后的研究提供一定的基础。⑨

(二)制度背景与理论分析

中国是一个多宗教国家,各种宗教在中国也有着悠久的历史。例如,佛教早在秦朝时期就已传入中国;基督教最早在唐朝时候已经进入中国;伊斯兰教则于公元前7世纪中叶传入中国;而发源于本土的道教,距今已有1800余年的历史。这些历史久远的宗教不仅对其信仰者有影响,也融入了中国的传统文化,比如,赖永海(1992)认为佛教本体论对儒家思想的影响、佛教“顿悟”的思想对中国人欣赏诗、书、画注重的“意境”、“气韵”的影响以及“去恶行善”等对中国人思想的影响等等。这些影响可能大众并不自知,但却客观存在,与差异化的环境对比时才会显现。

此外,宗教在今天的中国也有着较大的影响范围。根据1997年中华人民共和国国务院新闻办公室发布的“中国宗教信仰自由状况”报告,截至当时的不完全统计,中国有各类宗教信徒一亿多人,宗教活动场所8.5万余处,宗教教职人员约30万人。2009年的另一项报道显示,自1997年白皮书发布以来,中国宗教信徒的人数呈增长态势,目前宗教活动场所已经达到约13万所(张炳升、曹建文,2009)。而理论界的一些研究,也显示了宗教在我国居民社会生活中发挥着一定的作用。比如,李涛等(2008)的研究显示居民的宗教信仰对社会信任水平有正面的影响。

因此,宗教传统在中国是一项重要的非正式制度,这一制度会影响社会、经济、生活各个方面,包括影响到公司治理。宗教传统影响公司治理行为的具体理由,至少有下面三点:

首先,宗教传统会影响信仰者遵循的规则。许多学者认为,对于宗教信徒而言,不仅法律法规等正式制度安排会约束他们的行为,宗教的各种规定也可能会约束他们的行为,虔诚的宗教信徒通常面临着严格的约束(Conroy & Emerson,2004)。古今中外的宗教除极少数教派,绝大多数宗教强调对欲望的约束,而且这种约束在特定的一些历史阶段是有积极作用的(吕大吉,1989)。而宗教世界中“全知”的神的存在以及“来世”、“天堂”等概念则更加强化了上述约束,因为前者意味着违反规则必然会被观测到,而后者意味着违反规则的成本的增加。⑩在这个意义上,宗教可能提供了法律制度外的约束。比如较强的宗教环境下,公司的管理层可能会以较高的标准来要求自己,更加严格地遵守各种法律法规,这些公司的生产经营可能更为规范,更少发生违规、腐败行为。

第二,宗教传统会减轻信徒利己的心态。很多宗教强调对他人的互助和友爱,而对完全的利己之心有一定程度的反对(Annis,1976)。比如,基督教就强调人应有“忏悔”之心;佛教强调“自利利他”,就是为自己的解脱而修行,也要为救济一切众生而努力行善(方立天,1996)。同时现代社会生活节奏快、人与人接触时间短而频繁,宗教活动也可能激发信仰者对合作、关爱的渴望,而更少地因一己私利去侵害他人的权益。所以宗教友爱利他的影响,可能减少管理层的一些利己行为,比如腐败、违规等等。

第三,宗教传统会影响信徒对待风险的态度。大量的研究发现,宗教信仰与风险呈负相关关系(Miller & Hoffmann,1995)。因为,宗教信徒往往有着较强的对未来不确定性的厌恶(Homans,1941)。Ahmad(1973)的研究结果也表明宗教信徒往往是更焦虑的。如果说宗教传统确实会降低对待风险的激进态度,那么必然也会在公司行为上发现对应的证据。比如浓厚的宗教环境下,公司可能更少地采用激进的会计政策,更稳健地进行投资等等。

第四,公司作为法人的社会存在与公司的利益相关者之间存在天然的冲突。这种矛盾与冲突,在经济学范畴表现为“代理问题”,而在宗教的语境中,则表现为对现世与来世,或“此岸与彼岸”的内在超越。宗教通过内在修行和禁欲等方式,协调公司长远目标与个人短期行为之间内在冲突。从这一点看,宗教对公司治理的影响具有普适意义。(11)

本文在研究宗教传统时,未使用个人的宗教信仰数据,而是采用了地区层面的宗教传统强度度量,主要原因如下:首先,个人宗教信仰数据难以取得。Iannaccone(1998)指出即使在美国为了避免“宗教歧视”的嫌疑,公司中员工的个人宗教信仰的公开数据也是无法获得的。其次,地区的宗教传统会反映或者影响环境中个人的宗教信仰。以宗教活动场所为例,宗教活动场所是宗教信徒进行宗教活动、举行宗教仪式的公共空间。一个特定的宗教场所的繁荣,与当地的宗教环境相辅相成。一方面,宗教场所的产生、维持需要大量经费的投入,而当地信徒的供奉无疑是其中最重要的来源,古刹名寺历史悠久,许多存续、跨越了多个朝代,这意味着当地有数量较多的宗教信徒;另一方面古刹名寺经过长时间的存续,拥有了很高的声誉和名望,也对宗教起到了宣传、推广的作用,会对附近的个人产生潜移默化的影响。第三,地区的宗教传统是较为稳定的,且存在地域差异的。我国作为一个有着悠久宗教历史的国家,不同地区的宗教信仰经过长时间的发展已经融入了当地的文化、社会习俗之中。并且历史上中国各地区之间大一统和诸侯割据的格局交替出现,不同地区的宗教文化和传统存在着较大的差别。这种差异能够保持相当长的时间,并且改变缓慢(Williamson,2000)。因此地区宗教传统的量度是存在差异且相对稳定的,在非个人层面的宗教传统量度方法中具有一定优势。

本文认为,在宗教传统较强的地区,公司内部人会更多地受到宗教中强调的“诚实守信”观念影响,更加约束自身行为,从而表现出更高的治理水平。(12)由于宗教传统的地区差异,中国不同地区上市公司的公司治理质量会有所不同。本文从三个角度考察公司治理:(1)上市公司违规情况;(2)上市公司财务报告的盈余管理程度;(3)上市公司财务报告被出具的审计意见类型。相应地提出如下两个假设:

H1:上市公司所在地的宗教传统越强,上市公司越不容易违规。

H2:上市公司所在地的宗教传统越强,上市公司信息披露质量越高,表现为盈余管理程度越低,被出具非标准审计意见的可能性越小。

三、研究设计

(一)样本与数据

选取CCER上市公司财务数据库中2000-2009年的非金融类A股主板上市公司为本文初始观测。为提高研究的有效性,按以下原则进行筛选:1.剔除中小板、创业板公司;2.剔除无法确定经纬度的公司及其他变量缺失的公司;3.多元回归中会按行业进行分类,剔除按CSRC行业分类标准(非制造类取一位,制造业取两位)公司数量小于30行业的公司;4.剔除资产负债率大于等于1及等于0的公司。由此,得到用于模型(1)检验的初始观测10185个。模型(2)、(3)、(4)使用的观测在模型(1)的基础上进一步筛选,分别得到9446个、7177个、8319个观测用于检验。(13)对模型中所有连续变量在1%的水平进行Winsorize。

(二)宗教影响的变量定义

Hilary & Hui(2009)通过衡量上市公司所在地的宗教环境来衡量上市公司受到的宗教影响。一个地区宗教环境可以通过该地区宗教场所的数量、宗教人口的数量以及占总人口的比重、宗教参与度等指标表示。按照Hilary & Hui(2009)的基本思路,本文以国内影响力比较大的寺庙与公司注册地距离以及这些寺庙在每个省内所占比重来度量宗教对上市公司的影响。寺庙选取的标准有两个来源:(1)1983年4月9日中华人民共和国国务院批转《国务院宗教事务局关于确定汉族地区佛道教全国重点寺观的报告》附件所列中国汉族地区佛教全国重点寺院名单确定的148所省级重点寺庙,(14)简称“省级重点寺庙”(国务院,1983);(2)2010年民族宗教事务局评选出的“首届全国创建和谐寺观教堂先进集体和先进个人”中获奖的宗教场所,简称“获奖宗教场所”(国家民族宗教事务局,2010)。在此基础上,本文从公司层面和省份层面计算了宗教影响的指标。

1.公司层面:采用上市公司注册地与宗教活动场所的距离衡量上市公司个体受到的宗教传统影响。利用Google-Earth,百度地图等互联网工具,手工搜集样本上市公司2000-2009年的注册地址以及148个省级重点寺庙所对应的经纬度坐标。利用上述坐标,计算每家上市公司与148所重点寺庙之间的距离。如果上市公司注册地附近存在影响力较大的寺庙,上市公司更容易受到宗教传统的影响。Frel1表示上市公司注册地200公里范围内重点寺庙的数量。

2.省级层面:计算了每个省份获奖的宗教场所数量(Frel2)。此外,还手工搜集了2007年年底至2008年年初各省政协委员换届名单中各个行业、领域的代表人数,并计算了各省政协委员中宗教界人士的比例(Frel3)。(15)

(三)模型构建与相关变量定义

本文从三个角度来考察宗教传统对公司治理的影响:(1)上市公司违规情况;(2)上市公司财务报告的盈余管理程度;(3)上市公司财务报告被出具的审计意见类型,分别构建模型进行检验。

1.宗教影响与公司违规

借鉴以往中国上市公司违规、财务丑闻研究的文献(张翼、马光,2005;陈冬华等,2008;李培功、沈艺峰,2010),构建多元回归模型(1),检验宗教传统对公司违规的影响:

模型(1)采用Logistic回归估计模型。其中,因变量Violation为上市公司的违规情况。当年涉及违规时Violate取1,否则取0。由于上市公司违规的行为无法被直接观测到,只有当上市公司违规行为被处罚并公布时,才能知晓其违规行为,所以本文沿用陈国进等(2005)的方法,以因违规受到处罚的上市公司作为违规研究样本。利用CSMAR数据库“上市公司违规事件及其公告文件”中的数据(16),通过对被处罚公司进行追溯的方法,将被处罚的违规行为涉及的年份定义为违规年份,以上市公司当年是否违规衡量其是否违规。(17)Religion为衡量宗教影响的各个指标。宗教指标数值越高,代表宗教的影响越高。按照假设1,预期

<0,即宗教影响越高,公司越不容易违规。控制变量包括公司层面和地区层面影响公司治理的变量。公司层面变量包括:Roa为净利润/(期初总产值与期末总资产均值);Loss为哑变量,公司当年亏损取1,否则取0;Size为公司年末总资产的自然对数;Leverage为公司年末总负债/总资产;Indboard为上市公司独立董事数量;Board为上市公司董事会规模。地区层面变量包括:Law为各省法律发展指数;Gov为各省政府干预程度指数;(18)Lngdp为当年该省GDP的对数。Industry为行业虚拟变量;Year为年度虚拟变量。

<0,即宗教影响越高,公司越不容易违规。控制变量包括公司层面和地区层面影响公司治理的变量。公司层面变量包括:Roa为净利润/(期初总产值与期末总资产均值);Loss为哑变量,公司当年亏损取1,否则取0;Size为公司年末总资产的自然对数;Leverage为公司年末总负债/总资产;Indboard为上市公司独立董事数量;Board为上市公司董事会规模。地区层面变量包括:Law为各省法律发展指数;Gov为各省政府干预程度指数;(18)Lngdp为当年该省GDP的对数。Industry为行业虚拟变量;Year为年度虚拟变量。2.宗教影响与盈余管理

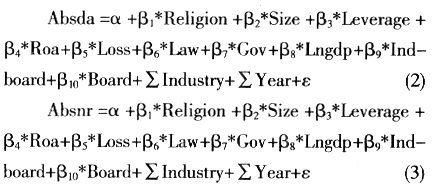

参照叶康涛等(2007)和潘越等(2010),构建多元回归模型(2)和模型(3),检验宗教传统对公司盈余管理行为的影响:

模型(2)和模型(3)采用OLS回归估计模型。其中,模型(2)的因变量Absda为操纵性应计利润的绝对值;模型(3)的因变量Absnr为非经常性损益/上年总资产的绝对值。控制变量定义同模型(1)。按照假设2,预期

<0,即宗教影响越高,公司信息披露质量越高,盈余管理程度越低。

<0,即宗教影响越高,公司信息披露质量越高,盈余管理程度越低。3.宗教影响与审计意见

审计意见反映了审计师对于上市公司财务报表态度。被出具非标准的审计意见,代表审计师对于上市公司的财务信息质量的可靠、公允性以及上市公司可存续性存疑。因此,审计意见能够一定程度上反映上市公司财务信息的可靠程度。构建多元回归模型(4),检验宗教传统对公司被出具审计意见的影响:

模型(4)采用Logistic回归估计模型。其中,因变量Audop为上市公司年报的审计意见类型,当审计意见为非标审计意见时,取1,否则取0;Lnfee为审计费用的对数;Bigfour为审计事务所类型,如果为四大审计,取1,否则取0,其他控制变量定义同模型(1)。按照假设2,预期

<0,即宗教影响越高,公司信息披露质量越高,公司被出具非标意见的可能性越低。

<0,即宗教影响越高,公司信息披露质量越高,公司被出具非标意见的可能性越低。为减轻序列相关的影响,模型回归中控制了行业和年度效应,并按照公司进行了Cluster处理。为了减轻异方差的影响,报告了经异方差调整的Robust t值。

四、实证结果与分析

(一)变量描述性统计与分析

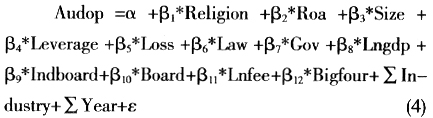

表1报告了各省政协委员中宗教界人士的比例、省级重点寺庙、获奖寺庙的数量以及两类宗教场所的合计值。值得注意的是,各省宗教传统与法律发展水平、政府干预程度及人均GDP排名并不存在一致或相反的趋势。(19)

对主要变量进行描述性统计分析显示:(20)(1)5.29%的公司年至少发生1次违规事件(Violate);(2)盈余管理水平(Absda)的均值(中位数)为0.0832(0.0087),非经常性损益(Absnr)的均值(中位数)为0.0120(0.0240);(3)7.04%的公司年被出具非标审计意见;(4)上市公司注册地200公里范围内平均有9所重点寺庙(Frel1=8.9398),最多的达到25所,最少的则为0;每个省份获奖的宗教场所数量平均约为19所(Frel2=18.8439),各省政协委员中宗教界人士的比例平均达到1.68%。

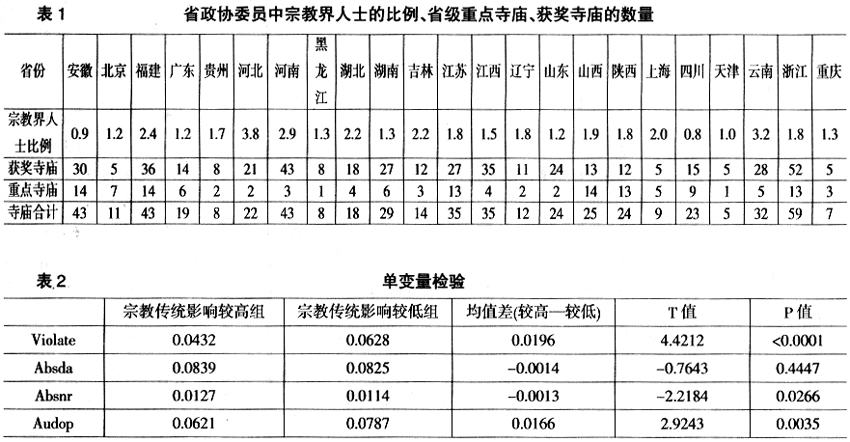

表2是单变量检验的结果(以Frel1为例)。根据宗教传统影响的中位数将全样本分为宗教传统影响较高组、宗教传统影响较低组,对因变量进行描述性统计并比较组间差异。结果显示,宗教传统影响较高组的违规概率和被出具非标准审计意见的概率均更低,分别低1.96%、1.66%。考虑到全样本两者的均值分别为5.29%与7.04%,上述差距是巨大的。盈余管理的结果则不一致。当然以上发现仅为初步证据,需要控制其他变量才能得出最终结论。

(二)宗教传统影响与公司违规

首先,考察宗教传统对公司违规的影响。表3的Panel A是模型(1)的回归结果。控制了其他因素后,宗教衡量各项指标的系数符号均与预期一致:公司层面,Frel1在5%水平上显著小于零(Z值为-2.24);省级层面,Frel2的系数在5%的水平上显著(Z值为-2.08),Frel3在1%水平上显著小于零(Z值为-2.77)。经济意义上,以Frel1为例,其他条件不变,Frel1每提高一个标准差,将降低Violate取1的概率0.58%。考虑到总样本中Violate取1的概率仅为5.29%,这意味着宗教传统的增强使公司违规的可能下降了10.96%(0.58%/5.29%)。上述结果表明,上市公司受到的宗教传统影响越强烈,越不容易发生违规行为。这一结果与McGuire et al.(2012)的发现基本一致。Stulz & Williamson(2003)指出,文化习俗、宗教传统代际相传,通过言传身教和上行下效,成为影响人类经济行为的一个重要因素,也是解释不同文化传统下产生不同投资者保护机制差异的原因。从这个意义上,本文首次利用中国的经验证据得到了一些初步结果,在中国这样一个宗教传统历史悠久的国度,宗教传统对经济行为产生了影响,对公司违规具有抑制作用。这一发现对投资者权益保护具有积极意义。

(三)宗教传统影响与盈余管理

公司违规属于较为严重的损害投资者利益的行为。接着,考察宗教传统对公司盈余管理的影响。表3的Panel B、Panel C分别是模型(2)和模型(3)的回归结果。操纵性应计利润(Absda)的回归结果显示:宗教传统影响三个指标的回归系数均为负,但只有Frel1通过了10%的显著性水平检验(T值为-1.92)。非经常性损益(Absnr)的回归结果显示,三个宗教传统影响指标的回归系数均为负,其中,Frel1、Frel2分别在10%和5%水平上显著(T值分别为-1.86和-2.08)。以上结果说明,宗教传统能够抑制上市公司利用非经常性损益进行盈余管理的行为。描述性统计显示,样本公司更倾向于采用非经常性损益来进行盈余管理;同时,采用非经常性损益盈余管理更容易被投资者“看穿”(Chen & Yuan,2004)。因此有理由推断,较之操纵性应计利润,宗教传统更容易抑制通过非经常损益进行的盈余管理。这一研究结果与Riahi-Belkaoui(2004)以及Dyreng et al.(2010)一致。区别在于,本文的发现表明,宗教传统对盈余管理的抑制作用更多地体现在非经常性损益操控上。

(四)宗教传统影响与审计意见

最后,考察宗教传统能否降低公司被出具非标准审计意见的可能性。表3的Panel D是模型(4)的回归结果。控制了其他因素后,宗教传统衡量的各项指标的系数符号均与预期一致:公司层面,Frel 1在10%水平上显著小于零(Z值为-1.89);省份层面,Frel 2在5%的水平显著(Z值为-2.16)。经济意义上,以Frel 1为例,其他条件不变,Frel 1每提高一个标准差,将降低Audop取1的概率0.59%。考虑到总样本中Audop取1的概率仅为7.04%,这意味着宗教传统的增强使得公司被出具非标准审计意见的可能下降了8.38%(0.59%/7.04%)。上述结果总体表明,上市公司受到的宗教传统影响越强烈,上市公司越不容易被出具非标准审计意见。

(五)不同正式制度环境下的宗教传统影响

在肯定了公司所处环境的宗教传统对公司治理水平的影响后,本文进一步探寻:决定公司治理水平的过程中,正式制度(法律)与非正式制度(宗教)两种不同力量,作用的方向是一致的、有所替代的还是无关的。我们认为,问题的关键可能在于行为人的最终目标是否仅仅是“满足最低标准”,毕竟高质量的公司治理水平的供给也是需要成本的。

一种情形,行为人的最终目的仅仅是满足监管机构的最低要求,比如,只是按照监管要求按时按量地提供信息披露。那么,法律制度环境与宗教传统两方面力量可能是替代的。在既定的成本约束下,法律等正式制度约束较强的地区,宗教传统起到的作用可能是低微的。相反地,在法律等正式制度约束较弱的地区,宗教传统的作用就可以展示出来,弥补正式制度的不足,在公司治理水平的提高中发挥更大的作用。(21)另一种情形,行为人的最终目标并非“满足最低标准”。这种情况下,宗教传统影响了行为人的效用函数和风险态度,行为人愿意支付更高的成本而达到更高的标准(与前文的分析一致,这种情形更有可能)。一则是宗教传统恪守规则的内在要求使之竭尽所能做到更好,如更及时、真实地披露公司信息,更好地保护中小投资者;一则在法律等正式制度约束较强的地区,宗教传统厌恶风险的内在要求使之更需要披露真实信息(违规被查处和被投资者诉讼的可能性更高)。(22)对于前者,两方面的力量是无关的;对于后者,两方面的力量是互补的。

为回答这些问题,本文进行了额外的测试。按照法律制度环境指数(樊纲等,2010),将所有地区分为法律制度环境水平较低组与法律制度环境水平较高组,分组重新进行测试。表4是回归结果。(23)在所有组,宗教传统影响的系数均为负,即正面提高了公司治理水平;组间差异,法律制度环境水平较高组的宗教传统影响系数的绝对值均更大(即公司违规、被出具非标准审计意见的概率更低,但仅最后两组显著);在审计意见回归结果中,法律制度环境水平较高组的宗教传统影响均显著,而法律制度环境水平较低组的宗教传统影响均不显著。综合以上发现,正式制度(法律)与非正式制度(宗教)在决定中国公司治理水平的过程中存在一定的互补关系,两者共同推动了公司治理的进步。此外,这一分析还可以视为韦森(2002)理论阐述的一个实证检验,而且本文发现与之吻合。(24)

(六)公司相关其他主体的宗教传统影响

目前为止,有关宗教传统对公司行为影响的视角主要还停留在公司内部中(主要是高管)。即宗教传统影响了公司高管的效用函数、风险态度,高管的决策和表现决定了公司的行为。然而事实上,并不能将公司行为仅仅归结为高管单方面的结果,公司面临的其他利益相关者与监督者同样会影响公司行为。(25)那么,这些主体所受的宗教传统影响是否也会在公司行为中有所体现呢?当他们受到较强的宗教传统影响时,是否也有助于抑制公司代理问题呢?

为回答这些问题,本文进行了额外的测试,选取审计师事务所作为研究对象。原因在于,相对其他主体,审计师事务所与上市公司的关系比较稳定,且与本文关注的公司治理水平的三个方面(违规、盈余管理、被出具审计意见类型)都有直接的、较强的联系。参照公司受到宗教传统影响的度量方法,度量了审计师事务所受到宗教传统的影响。度量过程中,剔除了受四大审计和国内十大所审计的观测。原因在于这些事务所的分所较多,难以确知是哪一分所对上市公司进行了审计。若用总部受到的宗教传统影响替代,偏差较大。(26)回归结果显示(限于篇幅,未报告):审计师事务所的宗教传统影响的系数基本为负,即抑制了公司违规、盈余管理程度和非标准审计意见的获得;同时,公司所受宗教传统影响的显著性下降。尽管证据较为微弱,这些结果显示公司内外主体受到的宗教传统影响可能共同作用于公司行为,减少了公司的代理问题。

(七)稳健性测试

本文进行了如下一系列检验:(1)配对检验。按同行业、同年份中总资产规模最接近的标准选取配对观测,再进行回归。(2)违规次数。计算上市公司某年度违规次数,进行Poisson回归。(3)其他衡量宗教影响的方法。包括:上市公司距离300公里范围内省级重点寺庙的数量、距离上市公司最近的3个重点寺庙到上市公司平均距离的相反数、各省获奖寺庙的数量与总人口的比值。(4)剔除北京、上海、广东的上市公司。(5)控制人均GDP水平。以上检验得到的结果均不改变文章之前的发现。

五、结论与局限

中国的上市公司分布于广泛的地域,不同的地区由于历史、地理等因素在宗教传统等方面存在较大的差异。这种差异可能会对上市公司的治理质量产生影响。本文研究了宗教传统对于上市公司治理水平的影响。采用上市公司违规、盈余管理及审计意见类型作为上市公司治理水平的代理变量,研究发现,上市公司所在地的宗教传统越强,其越少发生违规行为,也更少被出具非标准审计意见;宗教传统能够抑制上市公司(利用操纵性应计利润和非经常性损益进行)盈余管理的行为。此外,上述关系在法律制度环境较好的地区更为明显,即法律制度(正式制度)环境与宗教传统(非正式制度)影响存在一定的互补关系。

本文还存在一些局限:首先,本文没有区分不同宗教的影响。应该说,不同宗教对于人的风险和偏好影响是不同的;其次,使用重点寺庙名录、获奖寺庙名录等作为宗教衡量的方法,不能保证完全覆盖了宗教传统的影响程度;最后,违规样本存在一定的样本生存偏差。这些研究局限留待未来的研究逐步解决。

衷心感谢匿名审稿人富有建设性的意见,感谢黄德尊、范从来、李真、王跃堂、姜国华、吴联生、谢德仁、张田余、靳庆鲁、朱凯、杜兴强、岳衡、吴溪、郑国坚、徐莉萍、罗党论、叶康涛、辛清泉和第十一届中国青年经济学者论坛与会学者的宝贵建议,感谢沈永建、齐祥芹、赵刚、蒋德权、俞俊利、董宣君等的有益讨论,文责作者自负。

注释:

①“然而,描述与准确勾画那些由社会设计的正式规则,要比描述与准确勾画人类曾用之以规制人类互动的那些非正式的行事方式要容易得多。尽管(绝大多数)非正式约束不能被详述,且对其显著性进行无争议的检验也是特别困难的事,但它们却是重要的”。诺思,2008年,第50页。

②比如,中国的现代法律雏型形成于20世纪初期,参照德国法系,中国资本市场法律法规的制定开始于20世纪90年代,参照美国的制度设计。

③近代宗教学的奠基人麦克斯·缪勒曾说过“世界上有多少种宗教,就会有多少种宗教的定义”。Iannaccone(1994)则认为,“基于一种对超自然力量的信仰所产生的一套共享的信念、活动和制度”足以界定宗教经济学研究的范围。按照Iannaccone的定义,道教在本文研究中可以被界定为宗教,而儒学则不是。

④这些文化维度的划分来自社会学的一系列研究,个人主义感强、权利距离小、不确定性规避低的文化代表是英美,而中国文化则是较为典型的相反的例子,详见Hofstede(2001)。

⑤其中一个困难在于如何衡量一个组织的“宗教信仰程度”。也存在例外的情况,在一些伊斯兰教国家,经济组织被要求做出“是否服从伊斯兰教义”的选择。这种情况下,可以认为公司作为一个整体拥有其宗教信仰(Abdul-Rahman et al.,2009)。

⑥关于公司所在地的定义,通常采用的是公司总部所在地,因为总部是决策核心。

⑦Miller(2000)认为东方国家“一神教和宗教依附的要求比较低”,从而信仰宗教与对待风险的态度之间的关系不明显,但其研究只涉及日本和印度。

⑧Riahi-Belkaoui(2004)、Callen et al.(2011)采用的是世界银行的调查数据。

⑨以受宗教名刹影响大小来度量宗教传统强度的方式也可以在东亚、东南亚其他国家尝试。

⑩尽管在某些问题上不同宗教会有差异,甚至冲突,但一些人类社会基本的价值观在不同的宗教中是共存的,例如诚实守信、与人为善、孝顺父母、扶助穷苦等。

(11)本文没有对不同宗教传统进行深入分析,一方面是数据难以获取;另一方面则是我们认为,宗教传统在对公司治理的影响可能是普适的。这主要源于公司治理本身内在的冲突和矛盾恰好契合了宗教传统存在的价值所在,即通过修行禁欲等方式协调个人短期行为与公司长期目标的冲突。

(12)有观点争论地区信任水平与宗教传统影响是否是替代的,但地区信任水平本身可能正是宗教传统影响的结果(李涛等,2008)。

(13)考虑到我国是一个多民族的国家,不同民族之间的文化差异较大,为更好地考察宗教的影响,将样本限定在汉族地区(即不包括新疆、内蒙古、广西、宁夏和西藏5个自治区);剩余的26个省份中,有3个(甘肃、海南、青海)不包含在宗教影响衡量指标标准中(“省级重点寺庙”和“获奖宗教场所”不包括少数民族地区,这些地区另外评选)。故最终的样本限定为剩余23个省份的上市公司。

(14)原文件附注为142所,但实际名单中可辨识的有148所。按始建年代看,东汉至民国均有。

(15)根据政治协商制度,各界人士作为其所在行业、领域的代表共同参政议政。某个省份的宗教活动在该省的地位越重要,相应的,政协委员中宗教界人士的比例也会较高。

(16)一些违规事件会同时受多个监管机构的处罚,将重复处罚的事件予以剔除。

(17)上市公司违规事件及其公告文件提供了上市公司受罚行为涉及的年份。若某一年份涉及违规行为,定义上市公司当年存在违规行为,这包括了2010-2011年被处罚而在2000-2009年间涉及的违规。

(18)取自樊纲等(2010),2002年之前用2002年的数据代替,2007年之后用2007年的数据代替。

(19)例如,两类宗教场所合计数量最多的7个省份依次为浙江,安徽,河南,福建,江西,江苏,云南,而这7个省份2005年法律发展指数水平排名分别为4,6,15,5,20,3,19;政府干预指数排名分别为3,17,19,8,20,6,22;而人均GDP排名分别为4,21,15,9,19,5,22。

(20)限于篇幅,未报告。此处及其他限于篇幅未报告的结果,均欢迎来信索取或参阅经济研究网站。

(21)当然两者作用的先后可能是相反的,即先是宗教发挥影响,而后才是法律发挥影响,这里暂不作区分。

(22)这里并不强调受宗教传统影响较强的人不存在自利动机,但即使相对差异也会导致个体行为的不同。市场运行对人的理性与道德的要求也许并不高,因为,它似乎总是奖励那些具有一般德行(如善良、宽恕、不嫉妒)而又不懦弱的理性人,即那些总是采取“针锋相对”策略(道德铁律)的“善良理性好人”(韦森,2002)。

(23)此处仅报告了公司违规与审计意见的结果,一方面是出于篇幅考虑;另一方面McGuire et al.(2012)认为盈余管理是在会计准则框架内的公司的持续的行为(他们也确实未发现公司外部监督水平不同的组,宗教传统对盈余管理的影响有差异)。在本文未报告的盈余管理分析检验中,法律制度环境水平较高组的宗教传统影响系数的绝对值均更大,且法律制度环境水平较高组中有两组宗教传统影响系数显著;但同时法律制度环境水平较低组的系数却不显著。

(24)从国别间差异的对比来说,证据似乎也是一致的。否则很难理解,在正式制度异常发达的美国,宗教传统依然能起到异乎寻常的重要作用(McGuire et al.,2012)。

(25)这些利益相关者与监督者包括地方政府、机构投资者、公司员工、供应商客户、审计师事务所等。

(26)从CSMAR数据系统,只能获取审计师事务所总部的信息。

|