摘要:在中国二元经济结构下,从事非农业劳务的劳动力供给具有二元特性,即农村居民既从事农业劳务又从事非农业劳务,而城镇居民一般仅从事非农业劳务。文章基于新凯恩斯菲利普斯曲线模型,构建了二元劳动力结构下的通货膨胀方程,并通过时间序列数据检验了相关关系后发现,城镇居民劳务收入变动是影响通货膨胀的显著正相关因素,但农村居民劳务收入变动与通货膨胀之间没有显著的相关关系。文章在一定程度上也验证了刘易斯关于二元经济结构下劳动力工资水平决定的设想,这有益于深入理解中国通货膨胀的成本推动形成机制。

关键词:二元劳动力结构,通货膨胀,新凯恩斯菲利普斯曲线

基金项目:国家社会科学基金重点项目“居民收入来源结构优化研究”(11AJL003);国家自然科学基金项目“我国的通货膨胀预期与通货膨胀动态机制研究”(71103082)

一、引言

1978年改革开放以来,中国经历了经济增长的奇迹,年均经济增长率近10%。现有的经济学研究充分关注了二元经济结构下农业劳动人口向非农业劳动的转移对经济增长的作用。而在信用货币制度社会中,与经济增长时常伴随的通货膨胀现象在二元经济结构特征下却没有得到应有的足够重视。现有对通货膨胀问题的研究主要是基于一元经济情形的分析,理论逻辑主要是依据菲利普斯曲线及由此展开的相关拓展研究。其中,推动通货膨胀的劳动力成本因素分析是以一元劳动力供给情形为基础的,劳动力供给弹性较低,工资水平主要由劳动力市场的供求关系所决定。

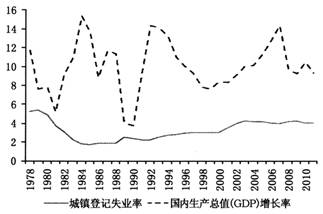

在二元经济结构下,对非农业经济而言,在劳动力供给上存在城镇中的劳动力供给和农村中的非农业劳动力供给,因此,劳动力市场是二元结构。当非农业经济繁荣引发大量的就业需求时,农村劳动力就会转移到城市,而从事非农业劳动;当经济处于经济周期的低谷时,在城市从事非农劳务的农村劳动力又会恢复其农民身份。如图1所示,在1978—2011年间,以国内生产总值(GDP)为代表的国内经济周期的变动并没有显示出与城镇居民登记失业率相对应的变动特征。这在一定程度上表明:在二元经济结构下,中国城镇劳动力市场的供需特征并不能反映经济周期的变动情况,中国农村劳动力在城乡之间的流动无疑影响了非农业劳动力市场的供求平衡。除此之外,相对于农村居民,城镇居民一般具有较高的劳动技能,也往往在劳动力市场上受到“城镇居民身份”等制度层面的保护(蔡昉等,2001)。因此,在二元劳动力供给结构下,农村劳动力发挥了劳动力储备的作用,其供给弹性相对较高,城镇劳动力的供给弹性往往适中,从而二元劳动力供给结构下劳动力市场的供需特征必然不同于一元劳动力供给下的情形。当劳动力需求变动时,二元劳动力结构下劳动力工资的变动幅度必然小于一元劳动力情形下劳动力工资的变动幅度,从而导致企业产生不同的成本变动幅度。由此可知,二元劳动力供给结构下成本推动型通货膨胀的形成机制必然不同于一元劳动力供给下的情形。

图1 城镇失业率与经济增长率变动

从现有通货膨胀研究的文献看,为工资和价格粘性提供微观基础的新凯恩斯主义经济学具有显著的现实解释力,基于理性预期和动态优化决策的新凯恩斯菲利普斯曲线理论框架已经成为研究通货膨胀动态机制的具有里程碑意义的重大突破(张成思,2010)。然而,传统的新凯恩斯菲利普斯曲线是基于一元经济情形下的分析,其理论基础是建立在统一的劳动力市场假设上,与我国的实际情形并不相符。因此,将一元经济情形的理论应用于二元经济情形下的中国,相关研究难以得到令人信服的结论,提出的政策建议也可能有失偏颇。对此,本文拟拓展新凯恩斯菲利普斯曲线框架,在我国二元劳动力结构下研究我国的通货膨胀形成机制,使研究设计更加符合我国的现实情形,为深刻把握中国通货膨胀的形成机制提供新视角。

二、文献综述

Phillips(1958)利用英国1861—1913年的时间序列数据研究发现,英国每年的货币工资变化百分比与劳动力失业之间存在负相关关系。这一现象背后的理论逻辑在于:凯恩斯主义的需求管理政策在引致产品需求增加的同时也能引起要素市场上劳动力需求的增加,与此对应,产品市场需求增加所引致的产品价格上升也会进一步传导至劳动力需求,从而引发劳动力价格上升。因此对需求管理政策的制定,不仅要关注产品市场需求的变动,而且要关注劳动力市场供求变化引起的劳动力价格变化,即需要重视劳动力市场的动态特征。而20世纪60年代末期出现的滞涨现象给菲利普斯曲线增加了新的理论阐释:由于人们理性预期的存在,政府的需求管理政策在导致产品市场价格发生变化的同时也会引起工资水平的同步变化。因此,通货膨胀水平的变化并不会引致失业水平的变化,这对传统的凯恩斯主义思想提出了严峻的挑战。

凯恩斯主义者在接受理性预期思想的同时,从微观机制视角研究了影响通货膨胀的成本因素。以Dixit和Stiglitz的垄断竞争市场假设为基础,Calvo(1983)建立了厂商交错定价的理论模型,在每一期可以调整价格的厂商是随机抽取的,有一部分厂商可以调整价格。定价决策时厂商首先考虑的是企业成本的最小化问题,在最优化决策下推导出企业的实际边际成本变动是通货膨胀的直接推动因素。Gali和Gertler(1999)及Sbordone(2002)的实证研究也都支持了同样的观点。国内比较有代表性的研究有陈彦斌(2008)、杨继生(2009)、耿强等(2011),他们发现使用劳动力边际成本与均衡值的偏离作为通货膨胀的影响因素对中国的通货膨胀具有一定的解释力。

现有基于菲利普斯曲线框架对通货膨胀形成机制的研究大多是建立在一元劳动力市场体系下的,由于劳动力供给总量受人口自然增长率的影响,劳动力供给弹性往往较低,劳动力需求上升一般会导致劳动力工资上升,通过企业的生产成本传导,劳动力工资上升成为影响通货膨胀的重要因素。刘易斯(1989)对二元经济体系下劳动力工资水平的决定进行了分析,认为相对于资本和自然资源,人口数量较多的国家,劳动的边际生产力很小,因而存在劳动的无限供给。在二元经济条件下,农业部门的收入水平是由农业的平均产量决定的,而在非农业部门发展的状况下,非农业部门的劳动力需求使农业部门人口承担非农业部门的工作。由于农民从事非农业工作可能具有较高的生产力水平,同时也面临较高的生活费用支出,因此,非农业部门的工资水平一般要高于农业部门的收入水平。刘易斯的上述分析表明,劳动力无限供给情形下的劳动力工资决定机制与一元经济情形下的劳动力工资决定机制是不同的。

刘易斯(1963)将二元经济条件下的工资决定理论进行了扩展,将美国的经济部门分为工会势力强和工会势力弱两个部门,实证分析了美国经济中集体议价导致的相对工资效应。皮尔森(1968)通过对“工会化”和“工会外化”部门使用不同的菲利普斯曲线拟合,发现在经济繁荣时“工会化”的集体议价会带来通货膨胀。有少数学者研究了劳动力跨国流动对通货膨胀的影响,其基本的理论逻辑是:当本国经济繁荣引发产出增长和劳动力需求增加时,国外劳动力会移向本国,这种劳动力的流动减少了本国工资上涨的压力,导致企业边际成本上升幅度减小以及相对较低的通货膨胀。Benttolila等(2007)构造了一个不同身份劳动力供给模型,实证研究了1995—2006年西班牙移民和本土劳动力供给情形下劳动力成本对通货膨胀的影响,发现移民有效降低了西班牙每年2.2%的通货膨胀率。Razin和Binyamini(2007)通过构建理论模型分析了贸易自由化、金融开放度提高和劳动力跨国流动情形下通货膨胀的影响因素,发现劳动力跨国流动提高了劳动力市场的供需弹性,导致菲利普斯曲线的平坦化。Engler(2007)研究了开放经济条件下新凯恩斯商业周期模型,发现劳动力的流动减少了工资、边际成本和通货膨胀的压力,菲利普斯曲线趋于平坦。

从当前我国研究通货膨胀问题的主流文献看,大多是基于一元经济情形下的研究(杨继生,2009;杨小军,2011),没有考虑我国的二元劳动力供给特征。部分学者虽然关注了二元劳动力结构可能对通货膨胀产生的影响,如陈彦斌(2008)和耿强等(2011)认为由于我国存在二元经济结构,需要采用非农部门的劳动力成本作为考察变量;黎德福(2005)和曾利飞等(2006)分析了农村大量剩余劳动力向城市转移对通货膨胀的影响。但他们均未能深刻阐述二元劳动力供给结构下通货膨胀的形成机制,也没有就不同性质劳动力成本因素对通货膨胀的影响程度进行实证检验。因此,我们的研究致力于:第一,基于我国二元劳动力结构的现实,对新凯恩斯菲利普斯曲线理论模型进行拓展研究;第二,从城镇居民和农村居民的收入来源角度分别测算城镇居民和农村居民劳动力从事非农业劳动的工资水平,并实证检验了不同性质劳动力因素对通货膨胀的影响程度。

三、数理经济模型的构建

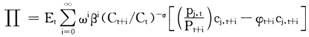

基于上述分析,假定社会中存在城镇和农村两种不同身份的劳动力供给,城镇居民和农村居民内部是同质的,但他们之间具有不同的性质。厂商的决策是最小化其成本,由于本文研究的对象主要是劳动力问题,为了使问题分析简单化,本文在生产函数中省去了资本因素,假定生产函数为劳动投入产出函数,也即:

Qt=AtNt (1)

其中,Qt表示产出水平,At表示生产的技术条件,Nt表示劳动投入。由于城镇居民和农村居民在劳动投入产出中具有不同性质(获得的劳动报酬也不同),本文借鉴Benttolila(2007)的方法,假定整体劳动投入是城镇居民和农村居民的复合函数,也即:

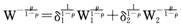

Ntρ=δ1N1tρ+δ2N2tρ (2)

其中,δ1+δ2=1,劳动投入分为身份为城镇居民的劳动投入Ni和身份为农村居民的劳动投入N2,(1-ρ)-1表示城镇居民和农村居民劳动投入之间的替代弹性。那么相应的总工资指数W满足如下等式:

(3)

(3)其中,W1表示城镇居民的工资指数,W2表示农村居民的工资指数。对式(2)和式(3)围绕稳态取对数线性近似,得到平均就业数量和工资水平:

n=λn1+(1-λ)n2 (4)

W=λWi+(1-λ)W2 (5)

其中

,

, ,为全部劳动投入中农村居民的投入比重。

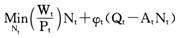

,为全部劳动投入中农村居民的投入比重。厂商的最优决策行为是在生产函数约束下劳动投入的成本最小化问题。企业的成本最小化即为在上述生产函数式(1)约束下的劳动投入成本的最小化:

(6)

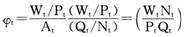

(6)其中φt表示厂商的实际边际成本,对式(6)中Nt求导,一阶最优条件表明:

(7)

(7)除了对成本优化外,假定厂商在产品市场上处于垄断竞争地位,厂商的定价决策是选择一定的价格水平使收益最大化。

(8)

(8)其中,pj为商品j的价格,cj为商品j的数量,ωi表示商品价格刚性,βi表示商品价格折现因子,(Ct+i/Ct)-6表示商品数量折现因子。消费者最小化购买成本决定了对商品j的需求为:

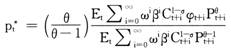

(9)

(9)其中,θ表示对商品j需求的价格弹性。虽然垄断竞争的厂商生产具有差异的商品,但本文假定个人对商品的需求曲线具有相同且固定不变的需求弹性,那么厂商在销售商品时需要进行价格的最优决策。将(9)中cj,t代入(8)式,并对(8)中厂商的价格求导,得到:

(10)

(10)pt*即为在时期t进行价格调整的厂商所选择的最优价格。按照Calvo(1983)的交错定价思想,假定在每一期所有厂商中比例为1-ω的厂商可以调整价格,比例为ω的厂商不能调整价格,那么时期t的平均价格水平为:

Pt(1-θ)=(1-ω)(pt*)1-θ+ωPt-11-θ (11)

Gali和Gertler(1999)对卡尔沃的思想进行了扩展,认为在可以调整价格的厂商中有比例为α的厂商是根据上一期最优价格水平Pt-1*加上本期和上一期之间的通货膨胀率进行定价,比例为1-α的厂商是根据本期的最优定价决策进行定价,则式(11)可拓展为:

Pt1-θ=(1-ω)[(1-α)pt *+α(1+πt)pt *-1]1-θ+ωPt-11-θ (12)

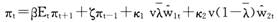

对式(12)围绕平均通货膨胀为零的稳定状态做近似,得到:

(13)

(13)其中,β、ζ和κ均为待定的回归系数,式(13)表明通货膨胀水平受到当期对下一期通货膨胀的预期、滞后一期的通货膨胀和实际边际成本的影响,表示实际边际成本对于稳态值的偏离。那么,对实际边际成本和不同劳动者类型所决定的工资水平对稳态值进行对数线性近似,并代入式(13)可得:

(14)

(14)其中,κ1,κ2均为待定的回归系数,v表示劳动力成本占总成本的比重,表示农村劳动力成本占总劳动力成本的比重,(1-)表示城镇劳动力成本占总劳动力成本的比重,和分别表示农村劳动力成本变动和城镇劳动力成本变动相对于均衡状态的偏离值。式(14)即为二元劳动力结构情形下新凯恩斯菲利普斯曲线的表达式,从中可以看出,当期通货膨胀除了受到通货膨胀预期和通货膨胀滞后性的影响外,劳动力成本占企业全部成本的比重、劳动力中农村居民从事非农业劳动的比重、城镇劳动力的比重以及各类劳动力成本的变动等都是影响通货膨胀的相关因素。

四、经验分析

(一)变量选取及数据处理

城镇居民的不同来源收入自1985年起方有完整的时间序列数据,受数据所限,我们选择1985—2010年的相关收入数据。本文的数据来源主要为《中国统计年鉴》和中经网数据库,部分数据来源于《中国农村统计年鉴》。另外如公式(14)所示,在本文的回归方程中存在预期和滞后变量,因此,关于通货膨胀时期的选择实际上扩展到1984—2011年。

1.通货膨胀率

本文选择国内生产总值平减指数作为通货膨胀的代理变量。国家统计局公布的国内生产总值有两种,一种是按当年价格计算,另一种是按基年价格计算,通过当年和基年价格的比较计算出国内生产总值的平减指数。

在本文的回归分析中,需要使用通货膨胀的预期值数据。从理论上看,获得预期值的最好办法是实际调查,但从实际操作看,连续序列的微观调查数据难以获得。因此,本文采用较为广泛的理性预期方法来计算预期值,即使用t+1期实际值作为t期对t+1期的预期值。

2.非农业劳务居民平均收入的计算

对劳动力成本的计算是研究中的一个难点。本文按照国家统计局公布的城镇居民收入和农村居民收入中的不同来源收入结构分类来计算劳动力成本。居民收入共分为工资性收入、经营性收入、转移性收入和财产性收入四类。对于农村居民,由于我国从1983年起在全国范围内基本实现了家庭联产承包的农村经营制度,在农业经营中较少存在雇佣,主要以家庭式经营为主,农业收入主要以农业的经营性收入为主,本文认为农村居民的工资性收入主要来自非农产业的务工所得。我国农村居民收入的统计有三类,分别是现金收入、总收入和纯收入。本文通过比较这三类数据后发现,在三类数据的组成结构中工资性收入的年度数值几乎是相等的,除此之外,在农村居民经营性收入中存在非农业性(指农林牧渔)经营收入,而在三种收入统计中只有纯收入的统计数据中含有非农业经营收入的数据年度值。因此,本文使用工资性收入与非农业经营性收入之和表示农村居民从事非农业劳动的总收入;对于城镇居民,工资性收入和经营性收入共同构成了非农业产出部门的成本。

(作者: 南京大学经济学院 巩师恩 南京大学商学院 范从来)