内容提要:本文融合Acemoglu等(2007)技术选择理论和Shapley-Value讨价还价博弈方法,讨论我国为何难以转变外贸发展模式的微观传导机制,并以中、韩、美三国的垂直生产体系为例进行经验分析。研究表明,在不完全契约条件下,最终产品商通过价值链分解权控制和层次租金分配激励机制,有效构建并维护着高端链节国家设定的分工模式,使国内加工企业被低端专业化,导致模式转型的微观企业条件准备不足,而这是我国外贸发展模式陷入转型困境的国际生产组织的根源。因此,通过制度创新突破国际生产组织安排,提升微观企业的真实生产率水平和组织能力,是破解我国外贸发展模式困境的有效路径。

关键词:全球化生产/组织控制/外贸发展/产业转型作者简介:洪联英,长沙理工大学经济与管理学院;刘建江,长沙理工大学经济与管理学院,湖南大学经贸学院。

引言

转变外贸发展模式是事关我国经济结构转型的一个关键问题。近几年来,为加快推进外贸发展模式转型,政府推出了“减顺差、调投资、促消费、扩内需”等多项政策和措施,特别是2011年的《政府工作报告》中,将“切实转变外贸发展方式”作为中国外经贸首位的工作。然而,转型效果不尽如人意,进出口量大、附加值小、国际竞争力低的粗放型模式仍然是当前外贸发展的主要特征,外贸企业转型面临严重困境。典型的例子是:2007年7月1日商务部取消553项“两高一资”商品的出口退税率后,2008年上半年全国就有6.7万家规模以上的中小企业倒闭,长三角、珠三角地区更是高频出现了非正常的中小企业歇业、停产现象。为此,商务部从2008年下半年到2009年3月,先后6次较大范围地上调出口退税率,上调幅度达到1994年以来的最高水平,尤其是纺织服装、部分彩电、电子信息产品的出口退税率提高到16%和17%的最高限。即便如此,据2011年5月工信部的调研统计数据显示,广东、浙江、江苏等16个省份前两个月规模以上中小企业亏损面达15.8%,同期增长0.3%,亏损额度增长率高达22.3%,而规模以下的小企业亏损情况更加严重。

30年来,我国外贸、外资快速增长,理应不断推进外向产业和企业壮大,进而促进外贸发展模式优化,因此在政府政策支持下,顺利实现转型应该是顺理成章的,但为何会陷入路径依赖和转型困境之中呢?

对于我国粗放型外贸发展模式转型困境问题,目前学界和业界探讨得较多,但大多是从分工、技术和产业结构等视角进行研究。如Deardorff(1998)、Hanson(1996)、蒋殿春和张宇(2008)等从分工视角认为,产品内分工虽然扩大了贸易量,但并未如发展中国家所预期的那样产生技术转移效应,对外贸产业转型升级的促进作用非常有限。Bustos(2007)等从贸易自由化视角认为,贸易开放对阿根廷等发展中国家的技术技能升级提升效应是非常有限的。

针对外部需求下滑与国内结构调整,Gereffi(1999)、Gereffi等(2005)、刘志彪(2009)等从产业结构升级视角认为,全球价值链下本土代工企业(OEM)的转型升级需要重点关注演进路径问题;邵敏和包群(2011)则从微观层面分析了我国出口企业转型对就业和工资水平的经济影响;杨桂菊(2010)通过案例分析认为,代工企业转型升级的过程是在“核心能力”不断升级的基础上,扩展其“价值链活动”范围的过程。

Schmitz(2004)发现,借助全球价值链代工体系,发展中国家可以实现起飞或低端工业化进程,但是在进行到高端工业化进程中,却广泛出现被“俘获”(Captured)的现象;刘志彪和张杰(2007)、张杰等(2008,2010)则指出,我国外贸发展普遍依赖于“国际代工”(International Subcontracting)模式,在跨国公司主导的全球价值链(Global Value Chain)驱动下,可能会使我国外贸发展被限制或锁定于代工模式和技术路径陷阱中。这些文献给本研究提供了非常有益的启示。不过他们认为,这种被限制或“俘获”的根源是受到跨国公司技术势力和国际大购买商市场势力的影响,并没有考虑微观生产组织行为,因而这些文献能够解释我国在全球产业结构中处于低端和路径依赖的事实,但难以解释为何外资外贸的快速发展和技术技能水平的不断提升,却改变不了我国总处在粗放型外贸模式发展路径之中的问题。

实际上,当今全球生产与贸易的组织方式发生了根本变化,国际生产组织在全球贸易与投资过程中的作用越来越关键(Antràs,2003,2005;Antràs和Helpman,2004;Helpman,2006;Helpman等,2008;Antràs和Helpman,2008;Antràs和Rossi-Hansberg,2009)。在全球化生产贸易过程中,跨国公司作为最终产品商,不仅决定了生产什么和怎样生产的问题,而且还控制着零部组件在哪里生产,雇用什么类型的代理人和资本,是控制在企业体系内生产还是外包部分零部件生产等问题。特别是,Antràs和Rossi-Hansberg(2009)指出,在这一过程中,生产组织决定了贸易流动、要素的异质性、合同性摩擦和跨国企业的边界,从而决定了产品内国际分工和贸易模式。由此本文认为,要破解我国外贸发展模式转型困境问题,需要着重考察和把握中国外贸发展所依承的国际生产组织行为及其微观传导机制,才能揭示中国外贸发展模式的形成根源。

本文通过构建数理模型来证明这种逻辑直觉的正确性,通过对微观生产组织行为分析,揭示了影响中国外贸发展的国际生产组织根源和微观基础条件,为顺利推进我国外贸发展模式转型提供了新的理论依据和政策启示。从微观生产组织控制视角研究上述问题,其意义远非加快推进我国外贸模式转变本身,还为理解我国生产国际化的微观传导机制和经济结构转型提供一些意见。

与现有文献相比,本文从以下三个方面进行探讨:一是从微观生产组织控制视角对我国外贸模式转型困境问题进行全新的解释,认为在全球生产分工体系下,中国外贸发展模式产生路径依赖有其内在组织根源,或者说是被内生决定;而现有文献都是从分工、技术和产业结构本身等视角进行的,缺乏对微观生产组织及其企业行为的探讨。二是在Grossman和Hart(1986)和Williamson(1985)的不完全合同框架下,通过构建数理模型,理清最终产品商与各级供应商之间的微观传导机制,为顺利推进我国外贸发展模式转型提供微观生产组织理论依据。三是融合Campa和Goldberg(1997)、Hummels等(2001)两种测算方法,通过设置进口中的投入品份额、出口中的投入品份额和贸易附加值三个指标,经验判断各国投入品的数量特征、价值链分工特征以及要素收入分配特征,从而较好地克服了现有文献因中间投入品数据获取受限,制约全球生产分散化经验研究不足的缺陷。

一、基本模型的构建

依据洪联英(2008)的研究结论,本文的基本假设是:在全球化生产与贸易过程中,高链节企业拥有生产过程的分解权和保留核心资产的权利,体现到分享事后剩余时,上级企业有权抽取下级供应商的组织租金,链节越高,抽取的租金越多。由此,本文在Grossman和Hart(1986)、Williamson(1985)的不完全合同框架下构建理论模型,并融合Acemoglu等(2007)的技术选择理论和Shapley(1953)的Shapley-Value法,来讨论最终产品商与各级供应商之间的微观传导机制。

1.偏好与需求

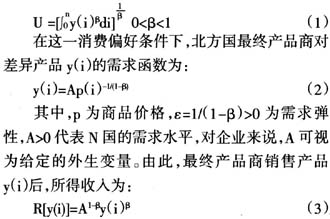

假设北方国为一个高工资的发达国家,最终产品商F为北方国一家高生产率企业,存在一个连续变体为n的不同中间商品y(i),且0≤i≤n,劳动L是唯一的生产要素。利用不变替代弹性生产函数,最终产品商F进行全球分散化生产,通过各链节企业组装中间商品而获得最终商品Y。其余链节企业作为中间供应商角色,其生产率水平和工资都相应低于最终产品商F。假设在南北经济体系中,消费者对行业内差异产品的消费偏好满足Dixit-Stiglitz函数,其最大化效用为:

2.全球分散化生产、价值链分解权与组织控制

假设最终产品商通过合同方式与南方国的供应商进行外包或雇佣生产。按照Grossman和Hart(1986)、Williamson(1985)的思想,由于主体的有限理性以及技术、环境上的复杂性,不论最终产品商采取何种企业组织形式和贸易模式,合同都是不完备的。对最终产品商来说,需要考虑生产组织控制问题,既要体现自身意愿来组织协调各生产分段之间的有序运行,又要预防生产分散化所带来的知识资产和技术被模拟和盗用的风险(Landes,1986),从而达到实现价值增值的目的。

依据全球价值链分工理论和企业异质性理论,生产率水平越高,专业化分工越多,在价值链条中的节点位置越高,链节点较高的企业拥有对下级节点企业生产过程的分解权。假设最终产品商不仅生产率水平很高,而且是最终生产技术的唯一所有者,因而是分解生产过程的总控制者。这样,最终产品商通过保留企业的核心资产(主要指技术、经验、技能),位于链条的最高节点处,而将非核心资产分解给下一级供应商,依此类推,每一级分解都赋予上级链节企业的位势权力——价值链分解权。这样,可以通过使用价值链分解权的组织机制控制,来协调和预防资产价值分散带来的风险,获得组织合作租金。

假设生产率高低主要取决于企业的技术水平,最终产品商根据技术水平N∈R将产品生产过程进行分解,每一分段生产某一中间投入品i∈[0,N],X(i)是中间投入品i的数量。在技术水平N—定时,企业的生产函数表示为:

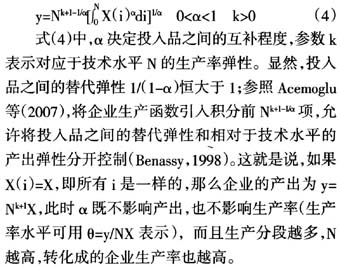

假设在生产过程分解中,为了确保其在价值增值活动中拥有相应的控制权,各级链节企业通常都将保留其总部相对密集型资产,将零部件相对密集型资产(非核心资产)分离给下级供应商。这样,下级供应商的生产在技术上都受上级供应商的控制,任何一级链节供应商不能完全掌握整套技术,从而使得每一分段的中间产品生产都需要两种特定要素投入:上级链节企业提供的总部服务h(i),主要包括研究、产品开发,营销、质量控制或其他类似的技能培训等;下级链节企业提供的零部件制作m(i),主要是指加工生产或组装等相关活动。为了简化讨论,各中间投入品的生产用C-D生产函数来表示:

式(5)中

表示i链节供应商的投入品生产率水平;η和1-η分别表示h(i)和m(i)对X(i)的产出弹性,其中η的大小与总部服务密集使用正相关,η越高,表示链节越高,反之,表示链节越低。假设h(i)只在本国生产,且每单位劳动能够生产出1单位的产出;m(i)既可在本国、也可在外国生产,且每个国家都可以用每单位劳动生产出1单位的产出。

表示i链节供应商的投入品生产率水平;η和1-η分别表示h(i)和m(i)对X(i)的产出弹性,其中η的大小与总部服务密集使用正相关,η越高,表示链节越高,反之,表示链节越低。假设h(i)只在本国生产,且每单位劳动能够生产出1单位的产出;m(i)既可在本国、也可在外国生产,且每个国家都可以用每单位劳动生产出1单位的产出。此外,为了联合生产出合意的零部件,上级链节企业需要投入一些如监管、质量控制、核算、营销等组织成本c(N),其大小用单位可变劳动来表示。下级链节供应商为了确保在竞争中赢得参与链节投入品生产的进入机会,需要支付一笔事前转移投资t(i)。

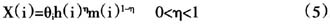

3.贸易、销售与支付

最终产品商与各级供应商通过合同组成联盟进行联合生产后,通过价值链分解权的机制控制和贸易流通,上级链节企业从下级供应商处获取所需要的零部组件。然后由最终产品商生产并销售最终产品Y。将式(4)和式(5)代入式(3),可以得到联合租金为:

式(1)~式(8)刻画了价值链分解权约束下的国际生产与贸易模型。

二、全球生产组织控制的微观传导机制分析

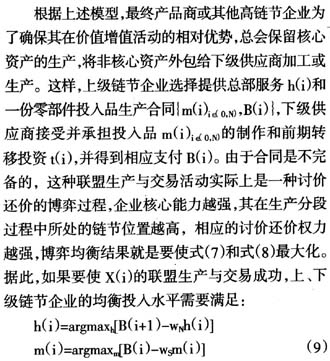

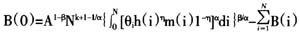

1.国际生产组织行为

当上述条件得到满足时,最终产品商经讨价还价后得到的剩余为:

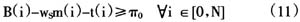

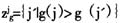

同时,为了确保下级供应商参与生产链,还需要满足条件:

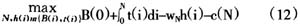

在式(10)和式(11)约束下,最终产品商的最优化问题可改写为:

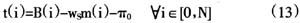

在各链节供应商事前转移投资t(i)不受约束情况下,均衡时下级供应商的参与约束只需要满足式(11)中的等号,即:

为简化起见,本文假设各级供应商事前转移投资相同,替代企业目标函数,一个子博弈精炼均衡可以用下面最大化问题的一个解来表示:

2.讨价还价与层级租金分配

由于上级企业拥有对下级供应商的生产过程分解权,即决定下级供应商能够生产什么、生产多少的问题,如果最终产品商没有参与联盟生产,没有一个供应商能使用这个联盟,生产出特定投入品。这样,我们可以采用简化了的Shapley-Value方法(Shapley,1953;Osborne和Rubinstein,1994),来讨论最终产品商与各级供应商之间的联合租金分配机制。具体方法如下:假设一个下级供应商与他的所有高端(包括直接和间接)联盟企业组成统一联盟,即简化成两个代表当事人,对共同生产出来的联合租金进行讨价还价分配。第一阶段,由下级供应商和他的所有上端联盟代表对联合总租金的分配进行讨价还价;第二阶段,对所有上端联盟讨价还价得到的租金份额,再由次低供应商和他的上级联盟代表讨价还价进行分配,这一过程一直持续到链节最高的最终产品商与他的直接供应商的讨价还价,并且分配完剩余为止。

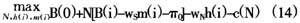

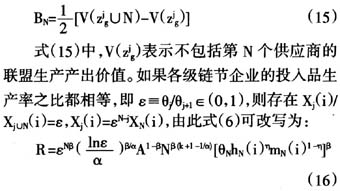

如果技术水平N分段数量就是各级供应商数目,则在一个1(N个上级联盟的代表)+1的合作博弈中,让g={g(0),g(1),…,g(N)}作为一个由0,1,2,…,N组成的排列,其中0代表最终产品商,其余1,2,…,N代表各链节供应商;并让

表示在g组合中j后当事人的博弈次序集。按照讨价还价方法,首先让j={0,1,2,…,N-1}组成第N个低端供应商的上级联盟,同第N个供应商对其联合产出R进行讨价还价,遵循Shapley-Value法,在两个代表当事人的讨价还价中,第N个供应商所得剩余应为:

表示在g组合中j后当事人的博弈次序集。按照讨价还价方法,首先让j={0,1,2,…,N-1}组成第N个低端供应商的上级联盟,同第N个供应商对其联合产出R进行讨价还价,遵循Shapley-Value法,在两个代表当事人的讨价还价中,第N个供应商所得剩余应为:

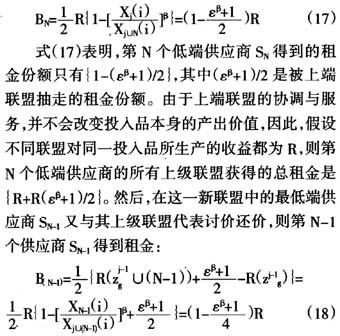

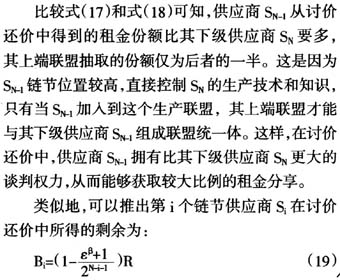

在本文的讨价还价中,假设联合产出的价值与联盟生产的收益相等,即V(·)=R(·),将式(16)代入式(15),可得:

式(19)表明,在技术水平N、上下级供应商的产出比率ε和市场需求弹性β一定时,供应商经讨价还价所得的租金份额主要与其所处的链节位置相关。i越高(取值越小),表明越能够影响较多下级供应商(N-i)个活动价值增值,抽取到的组织租金越多;反之,i越低(取值越大),抽取到的组织租金越少,这是一种层级租金分配结构。

由此,最终产品商得到的支付是剩余租金量,即为:

由式(20)可知,对最终产品商来说,N越多或分段越多,

越高;N越少或分段越少,

越高;N越少或分段越少, 越低;表明全球生产分散化带来的优势越明显。相应地,在上下级供应商的产出比率ε 一定时,市场需求弹性β越小,最终产品商讨价还价的权力越高,所得

越低;表明全球生产分散化带来的优势越明显。相应地,在上下级供应商的产出比率ε 一定时,市场需求弹性β越小,最终产品商讨价还价的权力越高,所得 越高;相反,市场需求弹性β越高,最终产品商讨价还价的权力越低,所得

越高;相反,市场需求弹性β越高,最终产品商讨价还价的权力越低,所得 越低;表明零部件密集型行业进行全球生产分散化带来的优势更明显。综合式(15)~式(20),可以得出命题1:

越低;表明零部件密集型行业进行全球生产分散化带来的优势更明显。综合式(15)~式(20),可以得出命题1:命题1在一个具有(N+1)个当事人的Shapley-Value法讨价还价博弈中,最终产品商和各级供应商的租金分享主要依赖于N、

和所处的链节位置i,呈现出层级租金特征。在一个既定的全球生产价值链条中,供应商的租金是随着链节位置的上升而增加,最终产品商的租金是随着链节的数目增加而增加,零部件密集型行业进行全球生产分散化带来的优势更明显。

和所处的链节位置i,呈现出层级租金特征。在一个既定的全球生产价值链条中,供应商的租金是随着链节位置的上升而增加,最终产品商的租金是随着链节的数目增加而增加,零部件密集型行业进行全球生产分散化带来的优势更明显。命题1表明,在不完全契约条件下,上级供应商可以利用价值链分解权和层级租金分配方式来抽取下级供应商的租金分享。换言之,价值链分解权和层级租金分配机制,是最终产品商进行全球分散化生产的组织控制机制。

3.均衡

根据以上讨价还价的结果,将式(16)和式(19)代入式(9),可得:

式(23)和式(24)即为唯一的均衡解。由此,可得出命题2:

命题2在一个南北生产与贸易价值链中,存在某一均衡禀赋分配点h(i)和m(i),使得h(i)=h(i)、m(i)=m(i)时,最终产品商和各级供应商能够取得价值链分解权约束下的相应最优支付。

这一命题表明,在国际生产组织制度安排下,最终产品商通过价值链分解权和层次租金分配的组织控制机制,确保最终产品商能够获取合意的零部件和较高的事后剩余。

三、我国外贸发展模式依赖的组织根源分析

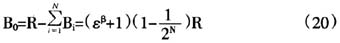

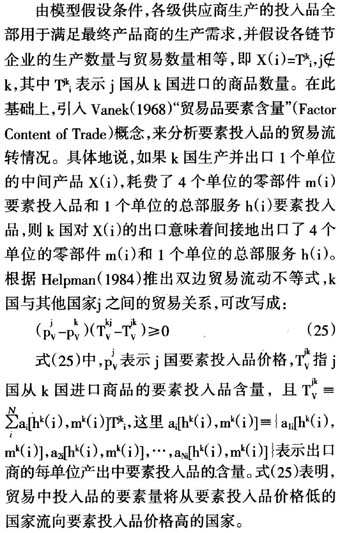

Feenstra(1998)、Hummels等(2001)认为,全球分散化生产的关键思想是中间产品的生产与贸易前后关联,致使国家利益日益与企业的生产贸易链联结在一起。换言之,沿着全球价值链分解的各级供应商的生产贸易活动,本质上就是各国经贸发展的紧密联动行为。由此,将上述模型扩展到国家层次,讨论国际生产组织控制行为对发展中国家所产生的深刻影响。

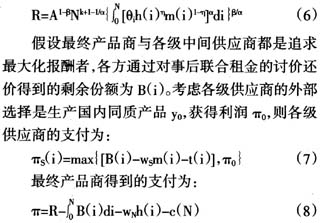

结合以上考虑,将模型应用到3×4×2的情形中,即Y行业的最终产品商根据技术水平N分为3段,在3个国家分段生产4种中间产品,每种产品都需要总部服务h(i)和零部件制作m(i)两种特定要素投入品,劳动是唯一的生产要素。按照前面模型结论,各级供应商在其相应的价值链分解权机制控制下,依据式(5),能够生产出满足式(23)和式(24)的均衡条件下的最优中间投入品X(i)的生产数量;在层级租金分配机制下,依据式(7)和式(8),能够实现在上述均衡条件下的最优支付。我们将这一结果构建相应的Lerner图(Helpman和Krugman,1985)。

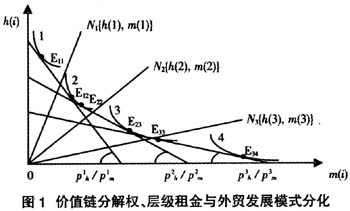

如图1所示,曲线1~曲线4分别表示中间投入品X(i),i∈[1,4]等产量曲线,对于每个国家,其技术水平

相应于投入品相对密集度h(i)/m(i)的比率,向下倾斜直线的斜率

相应于投入品相对密集度h(i)/m(i)的比率,向下倾斜直线的斜率 代表其投入品的相对价格,投入品的相对价格线与各等产量曲线的切点

代表其投入品的相对价格,投入品的相对价格线与各等产量曲线的切点 代表各级供应商的最优支付点。

代表各级供应商的最优支付点。

命题3在3×4×2的模型中,跨国公司通过价值链分解权控制和层级租金激励双重机制安排,导致高端链节处国家1的外贸发展模式,是沿着总部服务相对密集型

{h(1),m(1)}方向演进,表现为出口小、进口大、价值增值大;中端链节处国家2的外贸发展模式,是沿着较高技术资本密集型

{h(1),m(1)}方向演进,表现为出口小、进口大、价值增值大;中端链节处国家2的外贸发展模式,是沿着较高技术资本密集型 {h(2),m(2)}方向演进,表现为进、出口量较大但价值增值较大;而低端链节处国家3的外贸发展模式,则是沿着零部件相对密集型

{h(2),m(2)}方向演进,表现为进、出口量较大但价值增值较大;而低端链节处国家3的外贸发展模式,则是沿着零部件相对密集型 {h(3),n(3)}方向演进,进出口大、进口小、价值增值很小。

{h(3),n(3)}方向演进,进出口大、进口小、价值增值很小。这一命题表明,在全球生产分散化过程中,价值链分解权控制和层级租金激励有效构建并维护着高端链节国家设定的分工模式,导致各国贸易结构和贸易利得产生分化,使发展中国家却始终局限在进出口量大、但价值增值小、国际竞争力低的粗放型模式中。这就是为什么我国外贸发展模式陷入路径依赖和转型困境的国际生产组织的根源。

四、经验分析:以中、韩、美三国为例

在过去50余年的国际产业转移中,美国跨国公司一直扮演着中心地位和最终产品商角色(Feenstra,1998;Helpman,2006)。韩国作为第二层次的代表性国家,一方面是美、日等国的较高端承包商,另一方面又扮演着对中国和东南亚等第三层次国家的分包商。特别是自20世纪90年代以来,美国是中国最大的贸易顺差国和贸易伙伴,中国又是韩国的第一大贸易伙伴和海外直接投资国,中国对美出口贸易中来料加工的价值比率中,日、韩对中国的中间品出口约占1/3(平新乔等,2006)。因此,选择以中、韩、美三国为例进行经验分析,可以很好地刻画出当代全球生产分散化与组织控制的一般特征。

1.分析方法

由于中间投入品数据获取性限制,全球生产分散化的经验研究一直是难点。投入产出法(I-O法)是目前这一领域较为有效的方法(Campa和Goldberg,1997;Hummels等,2001;王耀中等,2009;平新乔等,2006)。但应用这一方法,只能得到分行业的投入品总数据t(i),无法得到h(i)、m(i)的分类数据。为了克服这一不足,本文融合Campa和Goldberg(1997)、Hummels等(2001)两种测算方法,设置进口中的投入品份额、出口中的投入品份额和贸易附加值三个指标,分别对h(i)、m(i)的数量特征、价值链分工特征以及要素收入分配特征进行经验判断。

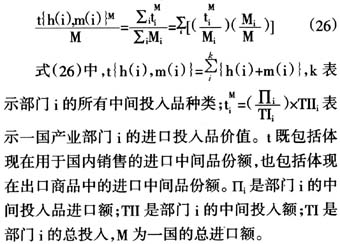

(1)进口中的投入品份额。根据Campa和Goldberg(1997)的方法,计算各国进口贸易中的中间投入品份额,即将每个产业中购买每种类型的投入品价值,乘以该种投入品的进口份额,然后加总每个产业的所有投入品,这样即可得出各类产业甚至整个国家进口中间投入品的数量,用式(26)表示:

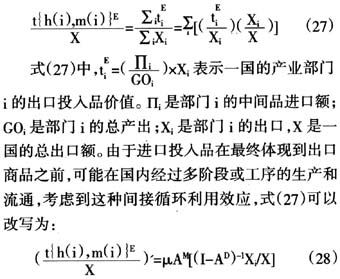

(2)出口中的投入品份额。根据Hummels等(2001)的VS方法,计算各国出口贸易中的投入品份额,用式(27)表示:

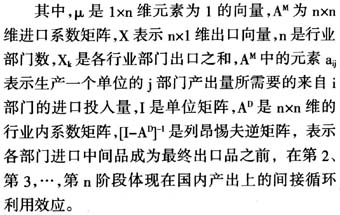

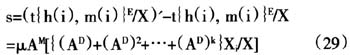

(3)贸易附加值份额。式(27)和式(28)分别为不考虑与考虑国内产业循环的出口投入品份额,两式相减所得实际上就是进口投入品在经过国内产业循环后体现在出口中的价值增值部分(Value Added),反映出一国参加国际分散化生产与贸易所得的要素收入份额。经过推演,可得一国出口中贸易附加值份额计算公式:

2.数据来源与处理

本文的经验数据主要来源:各样本年度中、美两国的投入产出表,OECD投入产出表数据库,《中国对外经济贸易年鉴》,联合国COMTRADE数据库的进、出口数据。我们结合数据的可获取性、样本的可比较性以及三国投入产出表的编制情况,以2000-2007年作为分析年份,由于从OECD投入产出表数据库上,韩国只获得各国2000年和2005年的投入产出表,中国只有逢0、2、5、7年份的数据,相比较,只有美国近年的I-O数据较齐全,因此,我们对各国缺省年份数据,采用趋势外推法(Hummels等,2001),假设各部门的“按比例进口”中间品在短期间内不变,或说各部门进口消费比率不变,进、出口数据采用联合国的COMTRADE数据库中各行业的进口和出口的数据(商品分类按照SITC.Rev3标准),依据各国的投入产出表结构和行业定义,将原数据中的商品子类合并为48个行业。

3.计算结果与经验分析

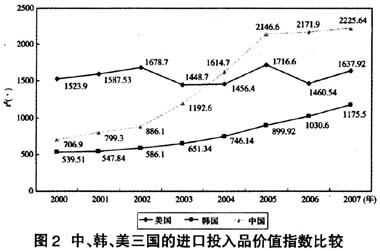

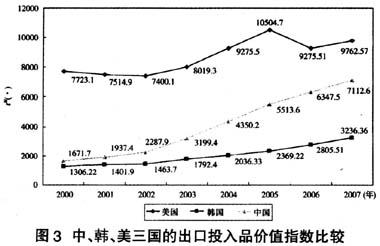

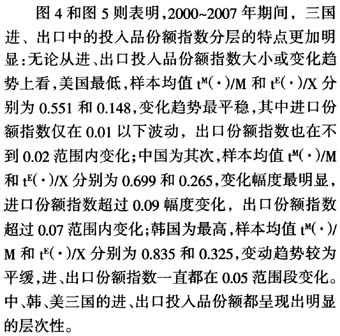

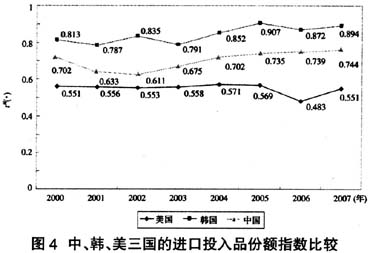

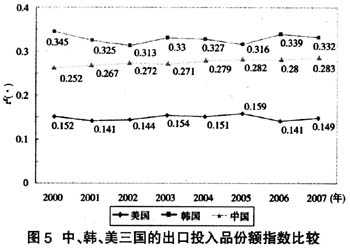

依据式(26)~式(29),并结合I-O分析方法,计算结果如图2~图5和表1所示。

图2和图3显示,2000-2007年三国进、出口中的投入品价值指数和变化趋势表现出分层的特点:首先,从进口投入品价值指数上看,样本段内进口投入品价值指数

均值分别为:中国为3943.11亿美元,约为美国的1/2,接近韩国的3倍,即美国最高,韩国最低,中国介于两国水平之间;从出口投入品价值指数上看,样本段内出口投入品价值指数

均值分别为:中国为3943.11亿美元,约为美国的1/2,接近韩国的3倍,即美国最高,韩国最低,中国介于两国水平之间;从出口投入品价值指数上看,样本段内出口投入品价值指数 均值分别达到:中国为1563.49亿美元,与美国相当,是韩国的1倍之多,但自2003年以来,中国最高,美国次之,韩国最低。其次,从变化趋势上看,三国进、出口投入品价值指数都呈增长态势,但中国呈快速增长之势,而韩国变化幅度较为平缓,美国呈先快速增长后较为平稳的态势。

均值分别达到:中国为1563.49亿美元,与美国相当,是韩国的1倍之多,但自2003年以来,中国最高,美国次之,韩国最低。其次,从变化趋势上看,三国进、出口投入品价值指数都呈增长态势,但中国呈快速增长之势,而韩国变化幅度较为平缓,美国呈先快速增长后较为平稳的态势。

表1也进一步显示,2000-2007年期间,美国跨国公司主导下的中、韩、美三国投入品贸易收益也存在分层的特点:从投入品附加值大小或变化趋势上看,中国最低,样本均值s仅为4.64%,最高为5.91%,最低为3.86%;韩国为其次,样本均值s为8.76%,最高为9.78%,最低为7.89%;美国为最高,样本均值s为12.46%,最高为13.20%,最低为11.91%。

综合图2~图5和表1我们可以看出,中、韩、美三国的进、出口投入品价值指数和份额指数都呈现出分层的一致性特点,表明三国在全球投入品生产贸易过程中存在层级租金分配,且三国进、出口中的投入品价值指数、份额指数及其变化趋势都呈增长态势,表明在由美国主导下的全球分散化生产体系中,三国在投入品生产与贸易中都获得了价值链分解权约束下相应的最优支付,这为命题2提供了有力的经验支持。

同时,通过比较图4、图5和表1我们还可以看出,美国的进、出口投入品份额指数在三国中都是最低的,但其投入品贸易附加值s却是三国中最高的;韩国的进、出口投入品份额指数在三国中都是最高的,但其投入品贸易附加值s是居中的;而中国的进、出口投入品份额指数在三国中都是居中的,但其投入品贸易附加值s是最低的。这说明美国企业处于价值链的最高端,是高端制造产业的输出者,而且服务化(Servicisation)特征明显,因而份额指数最低,但相应的贸易附加值s最高;韩国企业处在价值链的中端,相对高端制造业的承接者和相对低端产业的输出者,服务化特征不明显,因而份额指数最高但贸易附加值s适中;中国企业处在价值链的低端,既是制造技术服务、零部组件的承接者,又是产成品的输出者,服务业层次较低,因而份额指数适中但贸易附加值s最低。这一结论为命题1提供了有力的经验支持。

此外,表1还表明,三国的投入品贸易附加值大小与贸易结构密切相关:在样本期内,s最低,体现在中国的投入品进、出口额都快速增长,且幅度分别达到462.3%和571.1%,呈现出“大出大进且出口大于进口”的顺差结构;s适中,体现在韩国的投入品进口额平稳增长,呈现出“进出口量较大且出口略高于进口”的顺差结构;s最高,体现在美国的投入品进、出口额增长幅度远远小于中国,分别为85.7%和51.2%,呈现出“进口大于出口”的逆差结构。结合中韩逆差和中美顺差的特点,可以得出:美国是沿着总部服务相对密集型

{h(1),m(1)}方向演进,表现为出口小、进口大、价值增殖大;韩国是沿着较高技术资本密集型

{h(1),m(1)}方向演进,表现为出口小、进口大、价值增殖大;韩国是沿着较高技术资本密集型 {h(2),m(2)}方向演进,表现为进、出口量较大但价值增值较大;而中国则仍然还是沿着零部件相对密集型

{h(2),m(2)}方向演进,表现为进、出口量较大但价值增值较大;而中国则仍然还是沿着零部件相对密集型 {h(3),m(3)}方向演进,进出口大、进口小、价值增值很小。这一结论进一步为命题3提供了经验支持。

{h(3),m(3)}方向演进,进出口大、进口小、价值增值很小。这一结论进一步为命题3提供了经验支持。上述结论表明,美国跨国公司通过价值链分解权控制和层级租金激励,三国的外贸发展模式出现了分化,导致我国参与国际生产的加工企业被低端专业化。换言之,我国外贸发展模式产生路径依赖,其实质是国际生产组织制度安排下的必然结果。

五、结论及政策含义

本文在不完全合同框架下,通过融合Acemoglu等(2007)技术选择理论和Shapley-Value讨价还价博弈方法,从微观生产组织控制新视角解释我国为何难以转变外贸发展模式这一关键问题。研究表明,在不完全契约条件下,最终产品商通过价值链分解权控制和层次租金分配激励机制,有效构建并维护着高端链节国家设定的分工模式,致使各国贸易结构和贸易利得产生分化,导致我国参与国际生产的加工企业被低端专业化。换言之,我国外贸发展模式产生路径依赖,其实质是国际生产组织制度安排下的必然结果。以中、韩、美三国组成的国际生产体系为例进行经验分析,实证结果支持这一结论。

结果表明,在过去的30余年中,“外商投资企业与加工贸易相结合”主导下的外贸发展模式,虽然极大地推动了外资和外贸的飞跃式发展,促成了我国成为贸易大国的事实,但在国际生产组织制度安排下,国内加工企业始终是沿着零部件密集型

{h(3),m(3)}方向演进,盲目加大低端环节的专用性投资水平和努力程度,结果被专业化了,造成加入国际生产链的绝大多数加工企业并没有形成自创品牌,而只是为价值链下游的美、日、欧等发达国家的品牌商,或由其主导的二、三级经销商进行国际代工,市场营销的网络、渠道、品牌以及产品和服务的规范和技术标准都被国外高链节企业控制(刘志彪和张杰,2007),微观企业的生产率水平并没有得到真正提升。这就是说,当前我国产品内分工形态初级化,企业生产率水平仍然较低,这是微观经济基础,是外贸发展模式转型过程中不能忽视的一个现实。事实上,当前模式转型过程中出现的一系列问题和矛盾,诸如为何我国外贸贫困化增长、产业结构升级艰难、内需增长乏力、宏观调控政策措施收效甚微,甚至出现了宏观调控中已经较少使用的行政手段在市场化进程已经取得明显进展背景下又重新得到使用,甚至是“重用”,究其根源,其实是微观企业基础准备不足所造成的外观反映。只有正确认识和判断好当前外贸发展模式的微观基础和根源,才可能在科学发展观指导下实现顺利转型。因此,本文的政策含义如下:

{h(3),m(3)}方向演进,盲目加大低端环节的专用性投资水平和努力程度,结果被专业化了,造成加入国际生产链的绝大多数加工企业并没有形成自创品牌,而只是为价值链下游的美、日、欧等发达国家的品牌商,或由其主导的二、三级经销商进行国际代工,市场营销的网络、渠道、品牌以及产品和服务的规范和技术标准都被国外高链节企业控制(刘志彪和张杰,2007),微观企业的生产率水平并没有得到真正提升。这就是说,当前我国产品内分工形态初级化,企业生产率水平仍然较低,这是微观经济基础,是外贸发展模式转型过程中不能忽视的一个现实。事实上,当前模式转型过程中出现的一系列问题和矛盾,诸如为何我国外贸贫困化增长、产业结构升级艰难、内需增长乏力、宏观调控政策措施收效甚微,甚至出现了宏观调控中已经较少使用的行政手段在市场化进程已经取得明显进展背景下又重新得到使用,甚至是“重用”,究其根源,其实是微观企业基础准备不足所造成的外观反映。只有正确认识和判断好当前外贸发展模式的微观基础和根源,才可能在科学发展观指导下实现顺利转型。因此,本文的政策含义如下:第一,政府主体要通过制度创新,突破跨国公司的国际生产组织安排,着力提升中国企业的真实生产率水平和组织能力。按照本文的中心论点,要顺利推进我国外贸发展模式转型进程,除了从宏观体制、政府政策等方面着力外,关键要致力于微观企业主体的制度建设和组织能力培养,尤其是要通过制度创新突破跨国公司的国际生产组织安排,着力提升中国企业的真实生产率水平和治理能力。具体地说,一是将跨国公司的企业组织行为纳入研究视野,通过制度创新突破国际生产组织制度安排,重点要考虑如何充分利用中国的资源或市场优势,通过优化外资与战略进口,逆向倒逼跨国母公司在华的产业结构升级与技术技能升级,借助外力在一定程度上推进我国产业结构与技术技能沿全球产业链条攀升;二是要通过选择重点产业和战略行业,大力发展和扶持先进企业,提升中国企业的生产率水平,尤其是要通过制度创新和优化资源配置来提升真实生产率水平,克服垄断企业占用过多国家资源但生产率并不高,而一些生产率较高的中小企业却因缺乏资源资金支持无法壮大的局面;三是要从产业扶持、生产消费、投资引资、外经外贸等方面出台相关激励支持政策,特别是要扶持和发展有为的中小企业,引导这些企业“苦练内功”、不图多贪大,集中优势资源做强主业,培育和提升自身的核心竞争力和治理能力。

第二,构建政府与企业的合力。关于政府和企业的关系,以前人们更多是考虑如何减少政府对企业的干预,但在转向以提升企业层次为基准的新开放模式过程中,我们强调大力发展有为企业,并不否定政府的作用,相反,这一模式能否成功转型,单靠企业自身是很难自主完成的,需要企业和政府共同努力。强调政府之力,不是主张搞管制经济,而是因为当前国家经济竞争力和企业的生存是相互重叠,紧密联动的,政府与企业的关系已经发生了质的变化。这就要求:一是要对政府宏观调控制度理念进行创新,从法治政府、责任政府、服务政府的角度出发,构建并强化政府主体的导向、督促、服务功能,打破行政手段调控惯性,通过市场机制间接改变微观企业主体行为,从而改变供求关系,以微观需求促进宏观调控制度,为微观企业主体的创新需求及时提供制度支持,使政府主体真正成为管理和服务微观企业主体的委托代理人;二是政府应准确把握全球产业分工的趋势,制定正确的发展战略,按照战略目标,通过体制创新,引导企业来实施战略;三是对企业来说,不仅应该“苦练内功”,不图多贪大,集中优势资源做强主业,培育和提升自身的核心竞争力,而且还应该考虑将以什么样的方式和改变去换取政府的支持,从而更好地发展企业,这是新型企业应有的内涵。

第三,着力为转型企业提供一个良好的制度支撑环境。企业条件是实现外贸发展模式转型的微观基础,也决定一国在国际生产组织中的分工地位和企业权力层次。当前,中小企业普遍陷入转型困境,政府适时提供一揽子扶持政策,如政府贴息、融资、提高出口退税、新产品减税免税等,是必要且有益的。但是这些都不是根本性的,根本性的扶持应该是创造一个有利于企业成长和发展的制度支撑环境,让企业在一个平等竞争的市场机制环境所创造的压力中持续升级。为此,当前政府主体需要:一是破除条块分割的政府决策体制,打破区域封锁、行业垄断、部门垄断、行政性审批的进入壁垒和制度障碍,实现贸易、资金和资源在各、地区、部门和行业之间的合理流动,建立国内大市场体系,引导沿海产业向中西部地区转移,真正实现内源式开放战略和为促进企业转型创造良好的市场基础和制度环境条件。二是创新激励,通过体制创新和制度保障来激发企业开展自主创新与模仿创新的主动性和积极性,让企业和产业在一种市场机制环境中,自发形成一种多层次的产业结构和多梯度的技术水平,而不是刻意要求所有企业都去自主创新,使中小企业真正成为“能者多益,勤者有所得”。三是建立有效的保障机制并落到实处,对内政府要为转型企业提供政策和金融层面的支持,以帮助企业减少经营困境和投资风险;对外政府要对“走出去”企业及时预警,积极和东道国沟通,通过各种保障机制维护企业的正当权益。

参考文献:

[1]Deardorff Alan V., 1998, Fragmentation in Simple Trade Models[R], Research Seminar in International Economics, Working Paper, University of Michigan, January 7, 422.

[2]Hanson G. H., 1996, Localization Economies, Vertical Organization and Trade[J], American Economic Review, 86(5), 1266~1278.

[3]Bustos Paula, 2007, The Impact of Trade on Technology and Skill Upgrading Evidence from Argentina[R], Working Paper, CREI, Universitat Pompeu Fabra.

[4]Gereffi G., 1999, International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain[J], Journal of International Economics, 48(1), 37~70.

[5]Gereffi G., Hunphrey J., and Sturgeon T., 2005, The Governance of Global Value China[J], Review of International Political Economy, 12(1), 78~104.

[6]Schmitz Hubert, 2004, Local Enterprises in the Global Economy: Issues of Governance and Upgradin[M], Edward Elgar.

[7]Antràs P., 2003, Firms, Contracts, and Trade Structure[J], Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1375~1418.

[8]Antràs P., 2005, Incomplete Contracts and the Product Cycle[J], American Economic Review, 95(4), 1054~1073.

[9]Antràs P., E. Helpman, 2004, Global Sourcing[J], Journal of Political Economy, 112(3), 552~580.

[10]E. Helpman, 2006, Trade, FDI and the Organizations of Firm[J], Journal of Economic Literature, Vol. XLIV, 589~630.

[11]Helpman M., D. Marin and T. Verdier, 2008, The Organization of Firms in a Global Economy[M], Harvard University Press.

[12]Antràs P., E. Helpman, 2008, Contractual Frictions and Global Sourcing[A], in E. Helpman, D. Marin, T. Verdier(eds.), The Organization of Firms in a Global Economy[M], Cambridge, MA: Harvard University Press.

[13]Antràs P., E. Rossi-Hansberg, 2009, Organizations and Trade[J], Annual Review of Economics, Annual Reviews, 1(1), 43~64.

[14]Grossman S. J., 0. D. Hart, 1986, The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration[J], Journal of Political Economy, 94(4), 691~719.

[15]Williamson Oliver E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism[M], Free Press.

[16]Campa J., Goldberg L. S., 1997, The Evolving External Orientation of Manufacturing: A Profile of four Coumtries[J], FRBNK Economic Policy Review, 3(2), 53~81.

[17]Hummels D., Ishii J., Yi K-M, 2001, The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade[J], Journal of International Economics, 54(1), 75~96.

[18]Acemoglu D., P. Antràs, E., Helpman, 2007, Contracts and Technology Adoption[J], American Economic Review, 97(3), 916~943.

[19]Shapley L. S., 1953, A Value for N-person Games[A], Contributions to the Theory of Games[M], Princeton University Press.

[20]Landes David, 1986, What Do Bosses Really Do?[J], Journal of Economic History, 56(3),585~623.

[21]Benassy, Jean-Pascal, 1998, Is There Always Too Little Research in Endogenous Growth with Expanding Product Variety[J], European Economic Review, 42(1), 61~69.

[22]Osborne M., and A, Rubinstein, 1994, A Course in Game Theory[M], MIT Press, Camoridge, MA.

[23]Feenstra Robert C., 1998, Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy[J], Journal of Economic Perspectives, 12, 31~50.

[24]Vanek Jaroslav, 1968, The Factor Proportions Theory: The N-factor Case[J], Kyklos, 24,749~756.

[25]Helpman E., 1984, A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations[J], Journal of Political Economy, 92(23), 451~472.

[26]Helpman E., and P. R. Krugman, 1985, Market Structure and Foreign Trade[M], The MIT Press.

[27]蒋殿春、张宇:《经济转型与外商直接投资技术溢出效应》[J],《经济研究》2008年第7期。

[28]刘志彪、张杰:《我国本土制造业企业出口决定因素的实证分析》[J],《经济研究》2009年第8期。

[29]邵敏、包群:《出口企业转型对中国劳动力就业与工资的影响》[J],《世界经济》2011年第6期。

[30]杨桂菊:《代工企业转型升级:演进路径的理论模型》[J],《管理世界》2010年第6期。

[31]刘志彪、张杰:《全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策:基于GVC与NVC的比较视角》[J],《中国工业经济》2007年第5期。

[32]张杰、刘志彪、张少军:《制度扭曲与中国本土企业的出口扩张》[J],《世界经济》2008年第10期。

[33]张杰、李勇、刘志彪:《外包与技术转移:基于发展中国家异质性模仿的分析》[J],《经济学(季刊)》2010年第4期。

[34]洪联英:《企业权力机制、层次结构与贸易非均衡发展》[D],湖南大学博士学位论文,2008。

[35]王耀中、洪联英、刘建江:《企业所有权、贸易组织结构与中美贸易失衡》[J],《经济学(季刊)》2009年第1期。

[36]平新乔等:《中国出口贸易中的垂直专门化与中美贸易》[J],《世界经济》2006年第5期。^