摘要:目前,货币政策已成为各国货币当局宏观调控的主要手段之一,货币政策的实施离不开相关理论的支撑。西方关于货币政策传导渠道的研究层出不穷,本文归纳分析了西方关于货币政策渠道方面的主要理论,在研究相关理论的基础上,结合我国市场经济的现状,得出有利于提高我国货币政策有效性的几点启示。

货币政策是指一国货币当局为影响经济活动所采取的措施,尤其是指调节货币供给量及调控利率的各项措施,用以达到特定政策目的。从货币当局采取具体措施开始,到货币政策发挥作用,需要一段时间,同样需要具备一个良好关联效应的传导环节。这个传导的基本途径,称之为货币政策的传导机制。本文归纳分析了西方关于货币政策方面的主要理论,在研究相关理论的基础上,结合我国市场经济的现状,试图得出有利于提高我国货币政策有效性的几点启示。

一、货币政策传导理论的前提—货币非中性(Monetary Non-neutrality)

所有货币政策传导理论研究的前提就是货币非中性,即货币能对真实经济产生影响,这样才有货币政策传导过程中的联动反应,由货币政策工具到货币政策操作目标,由操作目标到货币政策中介目标,直到最终目标的实现。早期货币传导机制理论认为货币是中性(Monetary Neutrality)的。从大卫·李嘉图的古典二分法到费雪交易方程式,到后来的魏克赛尔、基德兰德以及普雷斯科特等人都始终坚持货币中性这一理论观点。自凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出了货币非中性的理论以来,后续有托宾、莫迪利安尼、弗里德曼等人对这一思想在不同的分析框架下进行了补充和完善。所有这些都使货币政策传导理论的研究有了坚实的理论基础,即货币元素的变化能对现实经济产生影响。

二、西方货币政策传导渠道理论研究

众所周知,货币政策的作用不是直接的,而是间接的,即,从货币政策工具到最终目标的实现需要一个过程,货币政策工具如何影响操作目标,操作目标又怎样作用于中介目标,中介目标又如何影响实际经济变量,从而达到货币政策的最终目标,这就是货币政策的传导机制问题。针对这一问题的研究,西方不同经济学家形成了不同的货币政策传导渠道理论。

(一)利率渠道理论

从货币当局多样化的货币政策工具我们可以看出,利率这一操作目标是连接货币政策与实际经济活动变化的重要纽带。那么,货币政策是如何通过利率的变化来影响实际经济变量的呢?针对这一渠道,凯恩斯、希克斯及汉斯提出了自己的观点,形成了后来著名的凯恩斯利率传导理论及希克斯—汉斯模型。

1.凯恩斯利率传导理论

凯恩斯货币政策的利率传导机制理论,可以用凯恩斯经典模型来阐述。以宽松的货币政策为例:

M↑→i↓→I↑→Y↑

由以上经典模型可以把凯恩斯的利率渠道传导解释为:宽松的货币政策将会导致货币供应量增加(M↑),货币供给的增加将会引起利率的下降(i↓),作为投资成本重要组成部分的利率下降,则刺激投资增加(I↑)在投资乘数的作用下,投资的增加,会引起收入、产出,成倍的增加(Y↑)。这样就实现了由货币政策的变化通过利率渠道来作用于最终目标的过程(M→Y)。

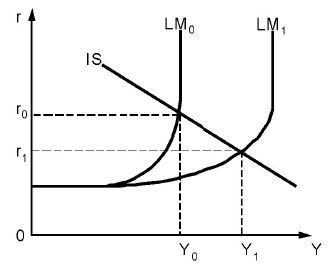

2.希克斯-汉森模型

希克斯-汉森模型即著名的IS-LM模型,是反映产品市场与货币市场同时达到均衡条件下,国民收入(Y)和利率(r)之间相互关系的模型。IS-LM图形的移动也进一步阐述了货币政策变化导致利率水平发生变化,进而影响国民收入变动的理论过程。此模型所反映的利率渠道传导机制如下图所示:

以宽松的货币政策为例,相对宽松的货币政策会使货币供给增加(M↑)使LM曲线向右移动至LM1,从而导致利率下降至r1,,利率下降使投资和消费增加,进而导致国民收入增加至Y1。如货币当局实施紧缩的货币政策,反之亦然。

纵观以上有关利率渠道传导机制理论,在传导的关联效应中,实际上暗含着两个重要的假设条件:(1)货币供应量的变动必须能够有效的影响长期利率;(2)投资和消费对于利率必须具有高度的敏感性,利率的变化能够顺利的影响投资及消费的增加或者减少。所有这些假设条件在一定程度上都会与现实经济情况存在一定的差距,以“流动性陷阱”为例,终将形成利率传导作用失效。

(二)资产价格渠道理论

资产价格渠道理论认为,货币政策的变化将通过影响各种金融资产的价格,尤其是股票的价格来影响实体经济,从而实现货币政策的最终目标。资产价格渠道下主要有托宾的Q理论以及莫迪利安尼的财富效应论。

1.托宾的Q理论

美国凯恩斯学派—新古典综合派的主要代表人物之一詹姆斯·托宾认为:货币政策将通过影响股票价格进而作用于实际经济变量,从而使货币政策的最终目标得以实现。Q理论的提出有严格的假设条件:

(1)每个经济主体都会根据一定的经济原则,自主而又快速的变换自身的资产结构;(2)金融市场是完善的,市场可以提供丰富的金融资产供投资者选择;(3)金融资产之间完全可替代。

在以上假设条件下,托宾设Q=公司市值∕重置成本。若Q>1,则说明公司的市值高于重置成本,在此情形下,公司能通过发行少量的股票即可筹得较多的资本,并购买相对便宜的新投资品,于是公司的投资支出会增加。若Q﹤1,则与之相反。在托宾的Q理论指导下,货币当局采取宽松货币政策的传导过程便可以简单阐述如下:

M↑→i↓→Pe(金融资产价格)↑→Q↑→I↑→Y↑

托宾认为货币政策的松紧,影响股票价格,进而影响公司的市值,最终导致公司的投资和产出发生变化,从而实现货币政策的最终目标。同时,我们也应该看到货币政策变化并不是导致股票价格变化的唯一因素,还有其他因素的变动也会影响股票价格,从而影响Q值的大小,货币政策和Q值之间未必存在着必然的或者说是唯一的因果关系,并且Q理论中,严苛的假设条件也必将成为理论指导现实的一个真实阻碍。不仅如此,资本市场完善是Q理论发挥作用必不可少的因素,而资本市场的发展程度参差不齐。

2.莫迪利安尼的财富效应论

作为新古典综合派的又一位代表人物,莫迪利安尼的思想跟托宾的理论有着异曲同工之妙。如果说托宾的Q理论是从公司的市值考虑,那么莫迪利安尼的理论则是从经济主体的财富增减变化出发。根据莫迪利安尼的理论,消费者的消费支出取决于经济主体的财富多少,而经济主体的财富可以分为人力资本、真实资本和金融财富。而他同时认为,经济主体的金融财富的主要形式是普通股票,这样央行的货币政策会影响股票价格,会导致经济主体金融财富的增加或者减少,于是他们支出的意愿将会随之增加或减少,从而引起国民收入的变化。若以扩张性货币政策为例,则其传导过程如下:

M↑→i↓→Pe(金融资产价格)↑→FW(金融财富)↑→C(消费)↑→Y↑

(三)信用渠道理论

20世纪30年代末,美、英、法等国的某些研究机构通过对大量企业进行调查研究,发现利率变动对企业投资影响甚微。于是,利率渠道理论受到了一定程度的挑战和质疑,经济学界开始了新的货币政策传导渠道研究—信用渠道理论。信用渠道理论主要有银行贷款渠道和资产负债表渠道。

1.银行贷款渠道

首先,早在1951年罗伯特·罗萨发表了《利率与中央银行》一书,一改过去利率理论只注重借款人的利率敏感性,此书从贷款人的角度分析了贷款人对于利率变化的敏感性,从新的角度探讨货币政策有效性的思想,形成了著名的信用可得理论。以紧缩性的货币政策为例,其基本的传导过程如下:

R(银行准备金)↑→M↓→i↑→Pe↓→L(流动性)↓→K(信用量)↓→Y↓

即:货币当局实行紧缩性的货币政策,提高商业银行准备金,会引起货币供给量(M)的减少,而货币供给量的减少,会引起市场利率上升,由于市场利率与有价证券价格反方向变动,所以金融机构所持有的政府债券等有价证券价格会下降,金融机构资产缩水,这样金融机构的流动性(L)会相应降低,金融机构为了保证流动性的需求,必然会降低信用贷款的发放,控制信贷,即K下降,所有这些无疑将降低企业的信用可得量,进而影响投资产出。

其次,1992年伯南克与布林德通过研究,承认了在信息不对称的条件下,作为金融中介机构的银行在货币政策传导过程中具有特殊的地位;1993年卡夏普、斯泰因及威尔考斯科等人通过考察研究,证实了银行贷款渠道的存在性。

当然,银行贷款渠道的发挥作用也必须依赖至少两个条件:(1)央行能通过货币政策工具调整直接影响货币供给量。(2)银行贷款与证券融资至少对于部分借款人而言不可完全替代,银行贷款收紧,将会导致很大一部分借款人“外部融资升水”。当然银行信用渠道发挥作用,更取决于一个国家金融体系的完善与否。

2.资产负债表渠道

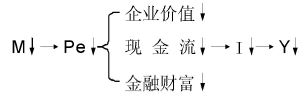

所谓的资产负债表渠道是指货币政策将影响股票等金融资产的价格,而金融资产价格的变化将导致企业净值、企业现金流及个人金融财富的变动,从而导致企业或者个人存在逆向选择和道德风险,进而影响银行贷款、投资规模及收入水平。

有关货币政策传导渠道理论的研究层出不穷,以上我们主要分析了西方占统治地位的几种传导理论。除了利率渠道、资产价格渠道以及信用渠道这些主要渠道之外,还有汇率渠道、信贷、资本市场等等细化渠道研究。

三、启示

通过以上对西方货币政策传导理论的总结分析,我们可以得出提高货币政策有效性的几点启示。

(一)利率渠道是货币政策传导的主要渠道,加快利率市场化进程

通过各种货币政策渠道的分析研究,银行信用、利率及资产价格为目前各国货币政策传导的三个重要渠道,利率渠道为多种渠道的重中之重。通过以上各个渠道的联动机制分析,我们可以发现,市场是一个复杂的综合体,是多种经济元素的综合,每一个渠道的反应都离不开利率的传导,利率作为重要元素,牵一发而动全身。然而,我国目前还存在一定程度的利率管制,这些利率的非市场化因素严重影响了货币政策工具到货币政策目标的健康、准确传导,因此我们应该加快利率市场化进程,提高金融市场与金融产品对利率的敏感程度。

(二)资产价格渠道的畅通离不开资本市场的完善

西方大多数国家都比较重视公开市场业务这一货币政策工具,公开市场业务要发挥作用离不开资产价格渠道。无论是托宾的Q理论,还是莫迪利安尼的财富效应论,作为资产价格渠道的传导机制都离不开两个关键的关联环节:第一是M→Pe,即货币政策的变化能顺畅的影响金融资产价格的变化;第二是Pe→I/C,金融资产价格变化,会及时地影响到企业(公司)市值及消费者财富,顺势改变投资消费策略。以上传导过程都依赖于完善健全的资本市场。我国已经初步建立多层次资本市场体系,但是资本市场还存在很多问题有待解决。中小企业融资困难,处在初级阶段的创业板问题众多,作为人口大国来讲,居民参与资本市场投资运作的比例过低,主板市场短线操作、内幕交易、投机盛行,证券市场法律欠完善等等。由此,要确保货币政策的有效性,必须加大力度完善资本市场,保证资本市场的健康有效运转。

(三)进一步完善银行体系建设

鉴于中国经济金融现状,尽管我国利率和资产价格渠道逐步发展,但是银行信用渠道一直占统治地位。银行信用渠道还将在很长一段时间内发挥主要作用。目前我国银行体系还存在不完善的地方,银行产权结构在一定程度上存在垄断性质,银行业务雷同程度太高,创新不够,业务及政策变动主要受货币当局行政性干预影响,市场化程度相对较低,银行信用体系不健全等。所有这些现状将导致传导过程i→Pe→L(即利率变动影响银行金融资产价格,金融资产价格影响银行的流动性)难以顺利实现。所以进一步完善银行体系,加快银行体系改革,是促进货币政策作用顺利发挥的必然要求。

综上所述,我们在注重以上主要渠道的同时,不能忽略其他因素的作用,如汇率、股票等,只有全面完善市场经济,统筹规划,才能使货币政策渠道畅通,确保货币政策目标得以顺利实现。

参考文献

[1]刘克。国际金融市场间的金融传导[M]。经济科学出版社,2002(9)。

[2]戴国强。货币金融学(第二版)[M]。上海财经大学出版社,2006(9)。

[3]李安勇,白钦先。货币政策传导的信贷渠道研究[M]。中国金融出版社,2006(9)。

[4]张丽娅。利率在货币政策传导中的有效性分析[D]。对外经济贸易大学,2006(3)。

[5]周英章,蒋振声。货币渠道、信用渠道与货币政策有效性[J]。金融研究,2002(9)。

[6]周光友,邱长溶。货币政策传导理论的争论与启示[J]。财经科学,2005(2)。

[7]路妍。我国货币政策传导渠道及货币政策有效性研究[J]。财经问题研究,2004(6)。

[8]何慧刚。提高我国货币政策传导机制有效性的路径选择[J]。商业经济,2005(1)。

[9]陈青青。货币政策传导机制与货币政策中介目标选择[J]。当代经济,2010(5)。

作者简介:刘国霞,女,山东潍坊人,经济学硕士,供职于枣庄学院经济与管理学院,研究方向为金融业务经营与管理。