内容提要:金融的加速发展和现代金融体系的形成是经济近代化过程中的主要特征之一,文章在现有研究的基础上,从数量指标的角度探讨了近代中国50年间(1887-1936年)的金融发展进程及其结构变化。该文的研究表明,近代中国金融的大发展主要出现在1921-1936年间,这一时期的各项指标都得到了迅速提高和优化。但由于起点很低、维持增长的时间过短,直到1936年,中国金融发展的层次和水平大体上仍然落后于主要资本主义国家半个多世纪。

关键词:近代中国 金融发展 金融结构

作者简介:燕红忠,山西大学晋商学研究所,北京大学经济学院博士后,hzhyansx@163.com,030006,100871

在我们生活的现代社会,金融体系不仅与每个人息息相关,而且也是学术界、媒体乃至普通公众所关注的主要问题。人们对股票大盘价格的走势、人民币汇率的变动、银行存贷款利率的调整等问题的关注,大概会远远超过一些局部性的、因水旱灾害所造成的农业歉收。在二百年前甚至更早的时期,整个人类生产的核心部门无疑是农业,而在今天,除少数最落后的国家与地区之外,金融市场可能已经凌驾于物质部门以上。相对于局部性的自然灾害,20世纪30年代的大萧条和今天的华尔街金融风暴,所造成的影响几乎都是全球性的。因此,对照传统经济和现代经济的运转过程,金融市场的发育和现代金融体系的形成无疑是经济近代化过程中的主要特征之一。但到目前为止,关于近代中国金融结构和金融发展的长期分析仍然非常薄弱。本文主要以美国学者雷蒙德·W·戈德史密斯在《金融结构与经济增长》一书中所建立的指标体系为基础,从数量的角度对中国近代时期50年间的金融发展水平进行探讨。本文的结构安排为:第一节给出代表性年份和阶段划分,并对这些年份的金融资产总量及其变化进行估算;第二节探讨金融机构发行的两个总量指标ф和Φ及其结构变化;第三节探讨非金融机构发行的指标δ及其结构;第四节在新发行总比率的基础上估算出1936年的金融相关比率,并进行相关分析;第五节为全文的简单总结。

一、代表性年份的选取及其金融资产

(一)代表性年份的选取

中国近代时期的各种宏观经济数据不仅非常缺乏,而且有限的一些数据也存在争议,本文主要根据学术界的现有成果着重对1887年、1920年和1936年三个关键性年份及1887-1920年、1921-1936年两个阶段的金融发展指标进行估算和分析,以反映近代时期的金融发展水平及其进程。之所以选择上述三个年份是因为:一方面,1887年一般被认为是中国近代经济发展的起始年份,1920年则是近代经济开始加速发展的年份,而1936年则是新中国建立前经济发展最好的一个年份;另一方面更为重要的是,这三个年份都有比较成熟的国民生产总值的数据,而衡量金融发展的指标,需要建立和解释的并非各项金融工具的绝对数值,而是它们与某些宏观经济总量的相对关系,其中最重要的宏观数据就是国民生产总值。1887年的中国国民生产总值由张仲礼最先估计,费维凯对农业部分进行了调整,之后王玉茹在此基础上进行了重新估算,其结果为32.14亿两,合1936年币值143.43亿元(王玉茹,1997a)。1936年的数据有多种估算值,为了与1920年相统一,我们使用吴承明先生的数据,1920年和1936年分别为202.74亿元和292.59亿元(吴承明,2001,第109—110页)。而在国际比较和衡量发达国家经济近代化进程时,通常选取的关键性年份为1860年、第一次世界大战前的1913年和大萧条前的1929年等。这些年份的选取与我们关于近代中国三个年份的选取原因大体上是相同的,即为经济发展的转折年份。

(二)代表性年份的金融资产及其增长率

在对近代中国金融发展的各项指标分析之前,首先需要对各个基准年份金融机构的总资产进行统计和估算。在1896年中国通商银行成立之前,中国国内的金融机构主要为钱庄、票号和典当三类,考虑到这些旧式金融机构的资产和资力之间的差别较小,可以用资力来近似地替代其资产值。按照唐传泗、黄汉民(1985)估算,清末时期钱庄与票号的实力不相上下,总资力均为2.8亿元左右,其中钱庄的资力为资本、公积金、存款和发行纸币四项之合计,而票号则为资本、存款与发行小票三项之总和;按“架本”计算(即当铺按收进存放于货架上的押品所贷出的总金额),典当业的资力不低于3亿元。他们关于钱庄和典当实力的估计大概比较贴切,而关于票号的资力则是直接引用了陈其田(1978)较为笼统的说明,因而有所低估。按照笔者的最新考察,包括汇票、存款和资本总量,票号在19世纪70、80年代的资力为2.37亿两,约合3.29亿元(燕红忠,2007)。

到1920年时,中国新式银行已经得到初步发展,而保险公司等机构的实力仍然非常薄弱,其资产仍然可以忽略不计。据统计,1920年中国主要银行的总资产为7.59亿元(中国银行经济研究室,1933,第1—2页),这大体上相当于当时整个新式银行业总资产的80%,因此将其向上调高20%,得到该年银行业的总资产为9.11亿元,我们以此来近似表示1920年底的银行业资产。这一时期票号已经衰落,残存的少数几家票号的资产可以忽略不计。1918-1920年钱庄的总资力大体上为1.6亿元(杜恂诚,2002,第233页),典当业的资产大体仍与钱庄相当,约为1.5亿元左右。

1936年的各项统计相对比较完善,银行业的总资产为72.76亿元(中国银行经济研究室,1937,第A42页),信托公司的资产总值为0.22亿元,储蓄会的资产总值为1.45亿元,保险公司的资产总值为0.63亿元,而钱庄银号和典当的资产总值分别为5亿元和2亿元(吴承明,1985,第65页)。这样,我们就可以得到1887年、1920年和1936年三个基准年份金融机构的总资产,以及1887-1920年、1921-1936年两个时期金融机构资产的增长率,列表为表1和表2。1887年、1920年和1936年三个年份的金融资产总额分别为9.09亿元、12.21亿元和82.06亿元,如果以当期价格计算,1887-1921年、1921-1936年两个时期的年均增长率分别为0.90%和12.65%,但若以1936年的不变价格计算,①则前一个时期的增长率为-1.05%,后一个时期仍然达10.63%。显然,1887-1920年间的金融资产增长是非常缓慢的,甚至出现了负增长,而1921-1936年间无论以当期价格还是不变价格计算,金融资产都得到了快速增长。

按照戈德史密斯对世界主要国家金融资产增长状况的考察,除个别时期的个别国家以外,从1861-1963年的一百年间各个国家的金融资产都在持续增长,其中在第一次世界大战以前,发达国家的增长率高于欠发达国家,而“一战”以后,欠发达国家的增长则明显快于发达国家。②与世界主要国家相比较,中国近代时期金融资产的增长具有以下几个特点:其一,无论是从各个国家的具体数值还是平均值来看,中国1887-1920年间的增长率都是非常低的,而1921-1936年间的增长则是非常快的。其二,因价格一直处于上升状态,各国以当期价格计算的年均增长率一般都要高于以不变价格计算的平均增长率,近代中国1887-1920年和1921-1936年两个时期也具有同样的特点。最后,单就1921-1936年中国金融资产的增长率而言,它已经具备了主要资本主义国家在经济起飞时期的基本特点。

二、金融机构之发行

金融机构发行是指银行、保险公司等金融中介机构所发行的各种金融工具,如活期和定期存单、抵押债券、保险单,以及这些金融机构的股票等,是一国金融结构的主要组成部分。从金融机构发行的角度来看,有两个相互关联但又不尽相同的指标来反映一国金融的发展水平。一个指标为金融机构的发行率ф,即某一时期金融机构的金融工具发行净额与国民生产总值之比率,③另一个指标为金融机构资产与国民产值之比率,这一指标通常用字母Ф来表示。本节主要对中国近代时期金融机构发行的两个总量指标ф和Ф及其结构进行探讨。

(一)总量指标ф和Φ值

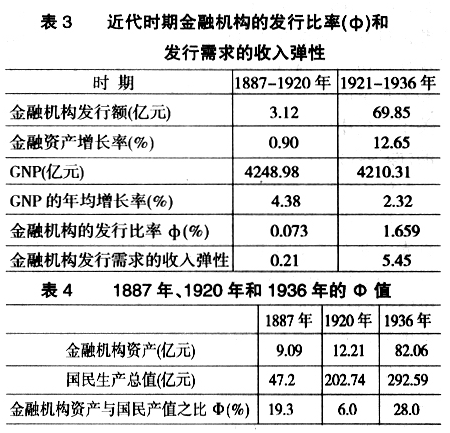

由于ф为金融机构的发行净额与国民产值的比率,而Φ则为金融机构资产与国民产值的比率,因此这里可以对发行净额、总资产和国民产值均采用当期价格。根据前述各项数据,中国近代时期的ф值、金融机构发行需求的收入弹性以及Φ值的计算结果为表3和表4。按照表3所显示④,1887-1920年间金融机构的发行比率仅为0.073%,而到1921-1936年间则增加至1.659%。金融机构发行需求的收入弹性即金融机构资产平均增长率与国民产值平均增长率之比,在1887-1920年间仅为0.21,是一个远小于1的数值,表明这一时期金融机构资产的增长远小于国民产值的增长;而1921-1936年间,该弹性值则远远大于1,说明这一时期相对于国民产值,金融资产得到了非常迅速的提高。表4反映了金融机构资产与国民产值的比率Φ,该值在1887年、1920年和1936年分别为19.3%、6%和28%,从1887年到1920年出现显著下降,而从1921年到1936年又得到了迅速提高。当然,这些数据及其变化表明中国近代金融发展的水平如何呢?我们还需要同其他国家特别是主要资本主义国家进行比较才能得到更好的说明。

第一,金融机构的发行比率ф。总体来看,从19世纪中期以来,各个国家的金融机构发行比率具有显著的上升趋势。就早期有数据的几个主要资本主义国家而言,其在1861-1880年的ф值为3%左右,1881-1900年为5%左右,1901-1913年则达到了6%以上,之后保持了基本稳定。在各个时期发达国家都要比欠发达国家有着更高的ф值,但由于欠发达国家的基数很低,其相对增长则要比发达国家快一些(戈德史密斯,1994,第186—187页)。就中国近代两个时期的ф值而言,从1887-1920年的0.073%到1921-1936年的1.659%,提高了23倍之多,其相对增长是非常快的。但就绝对值而言,0.073%的数值无疑是非常低的,就是1.659%的ф值,也大大低于主要资本主义国家在第一次世界大战以前的水平。这表明,20世纪20、30年代的中国,金融机构的发行额仍然是非常低的。

第二,金融机构发行需求的收入弹性。金融机构发行需求的收入弹性是衡量金融机构的发行额与国民生产总值相对变化的一个指标,它是从相对变化的角度来对金融机构发行额进行反映。各国在1861-1963年间各个时期的金融机构发行需求的收入弹性(平均值)表明,金融机构资产的增长在整个时期都要比国民产值稍快一些。除去1930-1938年的非正常值,弹性值在第一次世界大战前的3个时期为2.1—2.9,比后来的3个时期的1.25要高得多,说明主要资本国家早在第一次世界大战前就已经经历了金融上层结构最为迅猛的扩张。直到二次世界大战以后的1949-1963年,欠发达国家弹性值的平均水平仍然比发达国家在第一次世界大战前的值低得多,这在一定程度上表明,金融上层结构的飞速扩张期到这个时期似乎仍然没有来到欠发达国家(戈德史密斯,1994,第198—201页)。就中国近代时期的两个弹性值而言,1887-1920年间的0.21,无疑是一个非常低的数值,即使这一时期名义国民生产总值以年均4.38%的速度增长,但从金融机构和金融发育的角度来看,其经济的现代化水平不仅没有得到改善反而可能有所恶化。当然,这里的国民产值的增长率仅为名义值,且可能还会存在对起点年份1887年GNP的低估问题,但导致弹性值较低的主要因素还在于这一时期金融资产增长的缓慢。而到1921-1936年,高达5.45的弹性值,与“一战”前50年间主要资本主义国家相比,也是一个非常高的数值。可惜当时中国金融资产的起点过低,且维持增长的时间过短,如果按照这一速度再持续30—50年,中国经济无疑将会具备起飞的金融基础。

第三,金融机构资产与国民产值的比率Φ。如果金融机构发行需求的收入弹性大于1,那么金融机构资产与国民产值的比率Φ将会上升,若金融机构发行需求的收入弹性小于1,那么Φ将下降。金融机构的发行比率ф和金融机构资产与国民产值的比率Φ的变化方向是一致的,但由于金融机构的资产是其长期发行的累积结果,因此Φ相对于ф的变动也更平缓一些。在第一次世界大战前,发达国家的Φ值为欠发达国家的3倍以上,之后有所下降,但也一直保持着2倍以上的差距。在发达国家内部,同发行比率ф一样,小国具有相对较大的Φ值(戈德史密斯,1994,第203—205页)。从各国的具体数值来看,主要资本主义国家在较早的时期就已经建立起了成熟的金融体系,丹麦、德国、新西兰、挪威、瑞士还有澳大利亚早在1880年便有了100%或更高的比率,比利时、法国、英国也在第一次世界大战前取得这一比率,而加拿大、日本、荷兰、美国等国则在20世纪20年代达到了这一比率。通货膨胀对Φ值具有相反的影响,但即使发生急剧的通货膨胀,大多数国家Φ值的变化也是渐进的,一些剧烈的变动大多发生在一国金融发展的早期(戈德史密斯,1994,第206—207页)。就中国1887年、1920年和1936年三个年份的Φ值而言,即使1936年28%的比率也大大低于主要资本主义国家在20世纪以来各个年份的数值,甚至也低于这些国家在1860年和1880年的水平,从1887年到1920年Φ值的下降是与这一时期仅有0.073%的ф值相适应的。较低的Φ值及其波动表明,中国近代时期的金融发展还处于一个非常低的层次和阶段。

(二)金融机构发行的结构

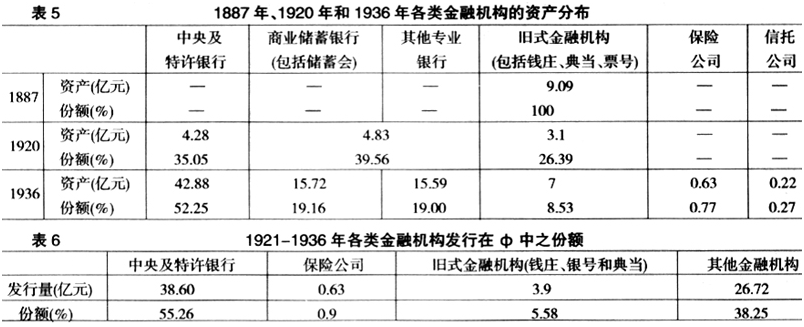

ф和Φ值的组成部分比总量指标更能反映出各类金融机构乃至金融结构的发展变化。在研究金融结构时,关于金融机构类别的划分,一般分为中央银行(或国家银行)、储蓄银行(商业银行)、储蓄机构、保险机构和其他金融中介机构等五种类型。对于前四类金融机构,在近代各国大体上都具有共同特征,而其他金融中介机构的具体类型则与各国的历史背景有关,诸如抵押银行、开发银行、消费信贷机构、信托公司等,在各国的具体类型各异。到20世纪二三十年代,中国经济中也已经具备了上述各类金融机构,但由于数据的可分性和我们所关注的主要问题,本文关于ф和Φ结构的探讨并没有严格按照上述五种类型进行划分。在金融机构发行的组成部分中,我们主要剥离出中央及特许银行、旧式金融机构和保险公司等类别予以考察。中央银行成立于1928年,但此前长期存在的中国银行和交通银行,以及稍后建立的中国农民银行都具有国家银行的性质,因此应该同一看待。1921年,作为特许银行的中国和交通两行的资产合计为4.28亿元(中国银行经济研究室,1933,第298页),而该年新式银行业的总资产为9.11亿元,这样就可以得出商业储蓄银行和其他专业银行的资产为4.83亿元,我们同样将其作为1920年底各类银行的数据。1936年,中央及特许银行(包括中央银行、中国银行、交通银行和中国农民银行)的资产为42.88亿元,商业储蓄银行和表1中储蓄会的资产合计为15.72亿元,省市立银行、农工银行、专业银行和华侨银行等银行的资产合计为15.59亿元(中国银行经济研究室,1937,第A55页)。商业银行和储蓄机构具有类似的性质,而且有关统计数据也很难加以明确划分,因此我们将其并入一类进行综合考察。作为旧式金融机构的钱庄、票号和典当虽然都具有商业储蓄银行的性质,但为了反映其变化趋势,我们对其单独划作了一个类别。1936年保险公司和信托公司的资产分别为0.63亿元和0.22亿元(见表1)。这样,我们就可以得到1887年、1920年和1936年各类金融机构的资产分布情况,并计算出1921-1936年间各类金融机构发行在ф中的份额,分别列表为表5和表6。需要指出的是,保险公司早在晚清时期就已经产生,但因其早期的资产数据无法获得,而且其资产量相对也比较小,因此1887年和1920年的金融资产中均没有考虑该项,这样也使得对1921-1936年间保险公司的发行量略有高估。

在近代化的过程中,各国金融机构发行的总比率是持续上升的,因此其各个组成部分也具有同样的趋势,而且在一国金融发展的早期比其后期的增长速度更为迅速。当然,各类金融机构发行的增长速度并非平衡的,随着经济近代化的进程,中央银行和保险机构的发行日益重要,商业银行的发行所占比例不断下降,储蓄机构和其他金融中介机构的发行则在不同的国家各具特点。另一方面,在一国金融发展的早期,其所拥有金融机构的种类大多是比较少的,金融机构的资产和发行主要集中在商业储蓄银行和中央银行,且以货币的发行为主(包括银行券、纸币和活期存款)。而随着金融的发展和金融机构种类的不断增多,先是商业储蓄银行,其次是中央银行在金融资产和发行总量中所占的比例逐渐下降,货币发行在金融工具中所占的份额也会降低。中国近代时期的金融发展大体上也符合上述趋势,只是其所处阶段要比发达资本主义国家落后半个多世纪。

首先,我们先来看中央银行的发行和资产状况。在英国,中央银行严格地说应该是国家银行可以追溯到17世纪末,但在主要资本主义国家,国家银行的大发展则始于19世纪。在19世纪初期,银行券替代金属货币进入流通,构成了各国国家银行发行的主体。到19世纪末20世纪初,各国的国家银行先后具备了中央银行的地位,银行存款准备金和政府存款在其资产和发行中的地位日益突出,而银行券所占的份额则逐渐下降。作为一个整体,随着更多的国家成立中央银行,特别是“大萧条”和“二战”时期各国中央银行的大扩张,使得这一时期中央银行的发行在ф中所占的份额,以及中央银行的资产在总资产中的份额都达到了较高水平。但自从20世纪以来,各国中央银行发行的收入弹性都是一个小于或等于1的数值(戈德史密斯,1994,第269页),说明其发行的年增长率已经略微低于国民产值的增长率。就中国的“中央及特许银行”而言,在20世纪20、30年代无疑经历了一个最为迅速的扩张。1921-1936年间其发行在ф中的份额高达55.26%,1920年的资产在总资产中的份额为35.05%,1936年更增加至52.25%,1921-1936年间其发行的收入弹性值也高达6.68。⑤与同一时期世界主要国家相比较,这些数字都是非常高的。但从内容上来看,这一时期“中央及特许银行”的发行和资产的增长主要得益于银行券和纸币的发行,政府存款和银行存款准备金虽然也有一定的贡献,但只处于一个次要地位。表明20世纪20、30年代的中国,“中央及特许银行”的发展大体上仍处于主要资本主义国家19世纪中后期的水平,反映了一国金融发展初期的特征。

其次,关于商业储蓄银行。商业银行与储蓄机构在现代经济发展的早期如商业革命时期就经历较为充分的发展,随着中央银行和其他金融机构的兴起,其在金融机构发行和资产总额中所占的份额必然下降,但在一国金融发行和资产之中,乃至整个经济运行中商业储蓄银行始终都处于主导地位。就中国近代时期而言,1887年的金融资产和发行全部来源于旧式金融机构(钱庄、票号、典当)。1920年时,除“中央及特许银行”35%的份额和其他专业银行少量份额以外,其他金融资产均为商业储蓄银行所拥有。到1936年时,商业储蓄银行(包括旧式金融机构)所占的份额已经降低为27.69%,远低于其他国家商业银行与储蓄机构之和在整个金融资产中所占的比例,这是由于“中央及特许银行”所占的份额过高所造成的。就整个近代中国而言,金融资产及发行始终都集中于商业储蓄银行和“中央及特许银行”之中。另一方面,近代中国金融结构的变化也伴随着旧式金融机构的衰落,1887年旧式金融机构的资产在整个金融资产中高达100%,1920年降为26.39%,1936年仅为8.53%,1921-1936年旧式金融机构的发行在ф中的份额也仅为5.58%。1887年至1920年之间金融资产的下降以及较低的ф值完全是由于旧式金融机构资产的下降所造成的,这从质的角度而言反而是一个进步。

最后,就保险机构的发行而言,在主要资本主义国家从19世纪中期以来,无论在绝对值还是占ф的比例方面都出现了最为快速的增长。从19世纪末到20世纪30年代以前,其增长主要得益于人寿保险公司的发展,而30年代以后则来源于公共社会保险基金和私人退休基金两类新保险组织的发展。在中国,1921-1936年保险公司的发行在ф中所占的比例仅为0.9%,1936年保险公司的资产在总资产中的比例也仅为0.77%,这一数字大概只相当于主要资本主义国家19世纪初期的水平。从保险公司的资产和发行的构成上来看,中国在这一时期仍然是以财产保险为主,人寿保险仅占一个比较低的比例,而社会保险则还无从谈起(沈雷春,1978,第242页)。此外,到20世纪30年代,信托公司等其他金融机构虽然在中国也相继产生,但其资产和发行的数量,以及在经济中的作用都是微不足道的。

三、非金融机构之发行

非金融机构发行是指企业、家庭、政府等非金融部门的金融工具发行额,主要包括各种长期和短期债券、股票,以及这些非金融部门之间的商业信用和私人抵押借款等。它是一国金融结构的另一大要素,是反映一国金融发展的另一个主要指标。这一指标通常使用流量的形式,即以一定时期的非金融发行净额与国民产值之间的比率δ来表示。对于近代中国非金融机构的发行额,我们的观察期仅为1921-1936年,这很大程度上是由可获得的数据来决定的。

(一)1921-1936年间的δ值之估算

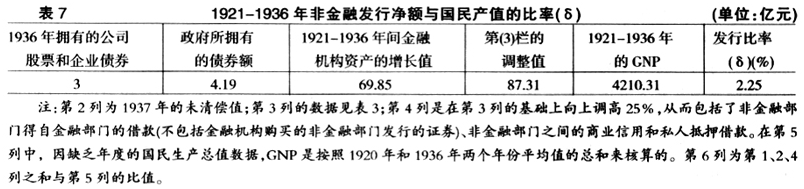

在中国,股票和公司债券的发行始于19世纪70年代。1880年代,在上海发行和标价买卖的主要股票就有平泉铜矿、平开煤矿、招商轮船等36支(朱荫贵,1998)。据粗略估算,到抗战前,中国企业历年在上海所发行的证券,包括公司股票、企业债券在内至少在3亿元以上(张忠民,2000)。由于上海为中国近代的金融中心,各种新式工商企业,无论厂址设在哪里,几乎都是在上海进行资金募集和股票买卖,因此,这3亿元的数量大体上就是中国在1936年所拥有的公司股票和企业债券。当然,更精确的数据还需要进一步的考察。政府债券是非金融机构发行的另一个主要方面,但正如美国财政学家杨格所言,由于近代中国的政局,“中国的债务结构可能在世界上称得起是最复杂的了”(杨格,1981,第119页)。虽然关于政府的公债发行和举借债款已经有比较多的探讨,但对于本文所依赖的数据,即政府债务的净发行额(某一时期举借债务总量减去已偿还额)或某一时点上未清偿政府债券总额方面的数据则非常缺乏。杨格根据自己的工作经历,曾对国民政府1928年和1937年两个年份的债务状况进行了考察,这是我们可资利用的有关未清偿政府债券总额的主要数据。除已经偿还部分,1928年7月1日国民政府所拖欠的国内外债务总量为4.75亿美元,合国币10.11亿元;1937年7月1日为1.34亿美元,合国币4.19亿元(杨格,1981,第119—122页)。由于无法获得更合适的数据,我们只能利用1937年的政府债务数据来进行1921-1936年间δ值的估算。

此外,非金融企业间的商业信用和金融机构之外的借款是对非金融发行者公开发行证券额的主要补充。虽然商业信用和私人之间的借款从明清以来就已经广泛存在,但如同其他国家一样,这方面的数据资料也最为缺乏。“由于金融机构的资产是估计国内非金融部门非公开发行的证券额的基础”,因此我们也参照戈德史密斯的方法,将金融机构的资产增长额向上调高1/4的比例来对主要以商业信用和私人借款等形式的债务数额进行估算(戈德史密斯,1994,第106—108页)。依据以上数据,我们就可以得到1921-1936年间的非金融发行净额与国民产值比率的δ值,其计算过程列表为表7,结果这一时期的δ值为2.25%。这一数值具有怎样的含义呢?同样,也需要与其他国家特别是主要资本主义国家的数据进行比较来加以说明。

在第一次世界大战前的1861-1913年,英、法、德、美“四强”的非金融发行额约为国民生产总值的9%,其中美国和德国为10%左右,法国和英国略低,分别为8%和6%。处于第二等次上的意大利、奥匈帝国、俄国和日本四个国家δ的平均值约为5%,其中日本的数值比较高,而俄国的数值则相对低一些。其他几个还没有进行现代化或正在准备进行现代化国家的平均值为2.3%(戈德史密斯,1994,第106页)。中国在1921-1936年间的δ值也恰好处于这一水平,说明中国在这一时期的δ值仍然是比较低的。英、法、德、美等发达资本主义国家的δ值在第一次世界大战前的50年间,出现了显著的增长,而“一战”后的半个多世纪内,其平均值只提高了1—2个百分点。这再次表明主要资本主义国家的现代金融体系早在第一次世界大战前就已经基本形成。第二次世界大战之后,随着经济现代化的进程,许多新兴民主国家的δ值才得到了迅速提高。就近代中国而言,其在1921-1936年间的非金融机构发行额仍然大大低于主要资本主义国家“一战”前的水平。

(二)非金融机构发行的结构

非金融机构发行额中的各个组成部分及其比例关系构成了其基本结构。从发行部门来看,主要分为企业、家庭和政府三大部门;从内容上来看,则可以划分为公司股票和企业债券、政府债券、私人借款和商业信用三大部分。第一次世界大战前的50年间,主要资本主义国家δ值的提高很大程度上得益于股份公司的大发展,这一时期英、法、德、美“四强”的非金融发行额中,大约有50%为公开上市的证券(包括政府公债、公司股票和企业债券)。根据表7中的数据,20世纪20、30年代的中国,公司股票和债券在δ值中仅占3.17%,而非金融部门得自金融部门的借款、非金融部门之间的商业信用和私人抵押借款所占的比例则高达92.39%。说明这一时期中国现代性的工商企业在经济中的比例仍然非常有限,公司制度还有待于进一步发展。政府债券是δ值中的主要组成部分,在1921-1936年间,中国的政府债券在δ中所占的比重也仅为4.43%。由于无法得到其他国家在第二次世界大战前的同类数据,因此不能进行具体比较,但这一比重显然是比较低的。这里,我们就与政府债券发行的相关问题,探讨以下三个方面的内容。

第一,从债券发行的历史来看,在主要资本主义国家,政府公债的发行和债务市场的发展都要早于公司股票。从19世纪中期开始,公司制度的大发展才使得公司股票在金融市场中的地位和份额逐步提高,到20世纪上半期,在大多数发达国家,公司股票和企业债券已成为证券市场的主体,在δ中所占的比重大大超过了政府债券。而在中国,公司股票的发行和交易则要早于政府公债,在20世纪20年代之前,尽管数量和规模还比较有限,但公司股票和企业债券在证券市场上大体上是居于优势地位。随着公债制度的建设,特别是1921年“信交风潮”的冲击,到20世纪20、30年代,公债的发行和交易才在债券市场上居于支配地位,公债交易量大约占到市场交易额的98%,而公司股票、企业债券仅为2%。信誉较高的公债可以稳定市场,而债信较差的公债则使市场陷于停顿。如北京政府时期所发行的“九六公债”、1936年的“统一公债”等就曾对证券市场造成了很大影响。因此,近代中国政府债务市场既推动了金融市场的繁荣,又决定着其发育水平。总体来看,直到20世纪30年代,市场流通的债券主要为政府公债,整个金融市场仍然处于起步阶段。

第二,从政府债券的发行量来看,在主要资本主义国家,政府公债的大量发行,一般都发生在该国政府参与重要战争或进行大规模的基础建设之时,之后其债务规模则会逐渐下降。就中国的情况来看,在有数据的1928年和1936年两个年份,政府债务额与国民产值的比率分别为3.83%和1.43%。⑥政府的债务量处于下降之中,且与当时的经济规模是相适应的,与其他国家同一时期相比也处于正常水平。但是,1937年抗日战争爆发以后,政府的举债能力很快便受到了巨大挑战。根据前人的研究成果,我们对1927-1945年间国民政府的税收、公债、外债与财政收入进行了统计,其结果为表8。可以看出,1927-1936年间公债的发行额在政府总收入中所占的份额为27.3%,而到1937-1945年间公债在政府收入中所占的份额仅为0.4%,即使按照公债的发行额来计算,并将外币公债也包括在内,这一时期公债发行额在政府收入中所占的比例也不过1.23%,同时,政府所举借的外债数额在总收入中的份额也由1927-1936年的3.79%下降为1937-1945年的0.23%。与主要资本主义国家相比,中国政府债券的发行走出了一条相反的路径,在战争年代反而借不到更多的债务,这是由于政府债信制度和证券市场发育不良的结果。因此,在抗战时期,国民政府不得不直接依赖于银行垫款和增发货币来获得收入。

资料来源:外债举借额根据许毅(2003,第643页;2004,第586—594页)的数据整理;其余数据根据杨荫溥(1985,第45、46、60、64、114、150页)所提供的相关数据计算整理。在公债发行方面还参考了千家驹(1984,第370—377页)所整理的公债史料。

在一个成熟的经济中,公债对经济的影响主要取决于其发行数量是否适度。而在一个近代化的经济中,公债的发行效果及其对经济的影响不仅取决于金融市场的发育状况,而且金融市场的发育也依赖于公债信用及其相关制度的建设。正如马寅初所观察到的,工商界资金缺乏,周转呆滞,“所感缺乏者,为信用筹码,非支付筹码”(马寅初,1936),而良好的信用则依赖于债信制度的建设,及政府债务市场的“示范”与刺激。例如,在英国光荣革命以前,政府的信贷数额长期被限制在岁入以内,而在光荣革命后的七八年间,债务已经上涨到岁入的4倍,1720年即光荣革命的30年后,债务则达到该年岁入的9倍,1790年进一步增至岁入的15倍(温格斯特,2003)。就近代中国而言,即使在证券市场发育最好的1927-1936年间,政府获得的内债与外债之和也仅为税项收入的56%,不足实际收入的一半。从19世纪下半叶开始,当欧美资本主义国家利用公债在国外获得大量款项时,如普法战争后,法国为支付对德赔款发行的两宗梯也尔公债所取得的巨大成功等(金德尔伯格,1991,第330—337页),中国的对外举债基本上都是直接借款,在海外发行的少量债券,大多也只是寄存在国外,几乎从未成交(陈善政,1992)。

第三,从政府债券的持有者来看,在主要资本主义国家,19世纪中期及以前,政府债券主要为私人所持有,散布在广大民众和企业之中。唯一的机构持有者为各国的国家银行,但其占有的份额也是非常低的,如英格兰银行在18和19世纪的长期持有额仅为政府债务总额的2%左右。19世纪后期,随着银行、储蓄机构、保险组织、各种信托和储蓄组织的发展,这些金融机构所掌握的政府债券也日益增多,以至到20世纪初期情况发生了极大变化,各种金融机构所持有政府的债券额已占有相当大的比重。但是,在战争期间上述趋势则会发生逆转,因战争而新发行的大量公债,其大部分常常是由个人所购买(近代时期的历次战争都是如此,包括第一次世界大战和第二次世界大战),因此将会暂时地增加个人持有者所占有的比例,而战争结束以后则又会重新进行调整。可以看出,在主要资本主义国家,广大民众常常会为政府的战争经费“买单”。而在近代中国,政府所发行的公债一开始就主要为国家银行或政府银行所持有,⑦很少能够在社会上进行流通,而广大民众对于政府公债从来就不具有很大的热情。也就是说,中国的公债持有者是非常单一的。同样,这也是由于政府债信不良和证券市场发育不完善的必然结果。从以上几个方面的情况可以看出,在中国近代时期,债券市场的发育仍然处于一个比较低的层次和阶段。

四、1936年的金融相关比率

以上两节从流量的角度探讨了金融工具的发行额及其所反映的金融发展水平,本节进而分析一个反映金融上层结构与经济基础结构之间关系的更为直观的总量指标——金融相关比率。金融相关比率定义为某一时点上现存金融资产总额(以市场价值计算并含有重复计算部分)与全部实物资产(即国民财富)的价值之比。金融相关比率是一个与新发行比率(即金融工具发行额与国民生产总值之比)相对应的存量指标,但由于缺乏直接的统计数据,因此一般只能在新发行比率的基础上对其进行估算。在中国近代时期,即使通过新发行比率来估算金融相关比率的数据也是比较困难的,本节仅对1936年中国的金融相关比率进行尝试,并与主要资本主义国家的数据进行比较。

(一)新发行总比率及其与金融相关比率的关系

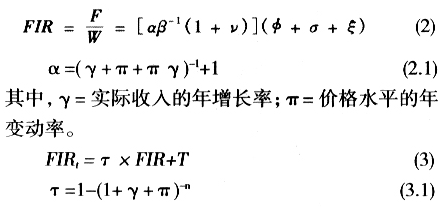

新发行总比率可以用公式表示为(1)式,其中关于ф和δ在前两节已经进行了详细说明,ξ为国外发行比率。国外发行比率ξ是国内非金融发行的补充,它可能是一个正值,也可能是一个负值。在近代史上,少数西欧国家如英国、法国、德国等由于大量对外投资和购入外国证券,从而使国外发行比率在其新发行比率中占有比较重要的地位。而对于大多数国家而言,ξ值则是一个最不重要的部分。在大多数殖民地和半殖民地国家(包括中国),对外借款和外国投资对于国内资本的形成都起到了相当重要的作用,但就国外发行比率而言则是一个负值。另一方面,就金融机构发行额而言,在大多数殖民地和半殖民地国家(同样包括中国),外国银行和金融机构不仅对于本国银行和金融机构的产生和发育具有诱致作用,而且其发行也构成了本国金融发行的一部分,对本国经济的发展具有很强的影响。⑧这样,对于殖民地和半殖民地国家,上述两个方面的影响可以在很大程度上相互抵消。为了简化,对于中国近代时期的新发行总比率,我们对上述这两方面的因素均不予以考虑,这样我们就可以将ξ直接赋值为0。

ANIR=ф+δ+ξ(1)

中国1921-1936年的新发行总比率(ф+δ)为3.91%,而英国、法国、德国、日本、美国五国在1901-1913年的新发行总比率则分别达到了6.4%、9.0%、16.3%、14.0%和10.9%(戈德史密斯,1994,第314页),如同两个分量一样,中国的数值远远低于发达资本主义国家在第一次世界大战前的水平。在新发行总比率中,ф/δ或者ф/(δ+ξ)是一个反映金融过程机构化程度的指标,即国内非金融发行额和国外发行额中有多少是由国内金融机构所吸收或持有。根据前面的数据,中国近代1921-1936年间的ф/δ值为0.74,这一数值已经略高于主要资本主义国家在第一次世界大战前的水平。⑨这说明,尽管中国近代时期的金融机构发行和非金融机构发行比率都是比较低的,但金融的机构化程度则是比较高的。这主要得益于1921-1936年间新式银行业的大发展,从而使经济中的间接融资逐渐占据主要地位。

从新发行总比率到金融相关比率的转化(即从流量到存量的转化)主要体现在公式(2)和(3)之中。在式(2)中,F为金融资产总额,W为国民财富,v、α、β称为三个“操作指标”。其中,v反映了发行后金融工具的估价变化,它度量金融资产价格变动即主要是公司普通股票的价格对未清偿的金融资产总值的影响。α为新发行乘数,它可以将新发行比率的分子从流量转化为存量,其具体形式由式(2.1)给出。β为资本产出比率,它与国民生产总值的乘积即为国民财富,因此可以将新发行比率中的分母由流量转化为存量。这就得到了公式(2)中金融相关比率的一般形式,但是这一形式是以无限长时期为基础的,因此在实际应用中还需要进一步调整。对式(2)的进一步调整反映在公式(3)之中,在式(3)中,第一个调整系数为截期比率,以便使其适用于n年的有限时期,其具体形式由(3.1)式给出。同时,为了反映实际情况,还需要对初始阶段金融资产的价值变动进行调整,它反映在公式中的系数T上,T为起始年份前一年年末的金融资产与基准日期的国民财富之比率。

其中γ和π的含义与式(2.1)相同,n为该期限内的年数。

可以看出,金融相关比率是以新发行总比率为基础的,两者的变化趋势也应该是一致的。但由于价格水平和资本—产出比率的变化,两者的变化并非完全一致。一般而言,随着时间的推移,价格水平有上升的趋势,而资本—产出比率则有下降的趋势。这样,如果在较晚的年份保持和较早的年份相同的金融相关比率,就需要新发行总比率的一个增加。也就是说,金融相关比率的提高伴随着新发行总比率更为迅速的提高。

(二)对1936年金融相关比率的估算

下面依据公式(2)和(3)以及1921-1936年的新发行总比率对1936年的金融相关比率进行粗略估算,其具体过程列入表9中。新发行比率得自于前两节的估算值。估价调整(v)主要反映了证券价格的变化,其确切值很难进行估算。但正如戈德史密斯所考察,在近代各国,v值一般都处于0.05到0.15的范围之内,而且其差异对于金融相关比率的影响很小(戈德史密斯,1994,第300页)。根据近代中国的实际情况,我们使用最低值0.05作为1921-1936年的估价调整值。按照价格指数进行折算(王玉茹,1997b,第23页),1921-1936年间的实际国民生产总值(国民收入)的年均增长率为0.48%,而价格的增长率则为1.83%。这样根据式(2.1)和(3.1)就可以得到乘数(α)和截期比率(τ)分别为44.1和0.32。关于资本—产出比率,各部门通常因采用的技术不同其比率也各不相同,一般而言,农业和房地产业的资本产出比率比较高,而制造业、商业尤其是服务业的比率则相对较低。因此,随着农业在经济中所占的份额下降,其整个经济的资本—产出比率也会随之降低。就近代中国的资本—产出比率,我们仅能进行一个粗略的估计。按照吴承明先生的估算,1936年的资本存量为258.04亿元(吴承明,2001,第108—109页),但这一数值并不包括农业特别是土地的价值。在1936年292.59亿元的国民生产总值之中,其中有145.05亿元为农业产值(吴承明,2001,第109—110页),如果这一时期的土地价值平均相当于10年的产量⑩,那么1936年仅农业的资本存量就有1450.5亿元。这样,包括土地在内,1936年的资本存量总计为1708.54亿元,相对于292.59亿元的国民总产值,其资本—产出比率大约为5.84,这一数值大体上相当于主要资本主义国家在19世纪末的水平。依据以上数据,就可以计算出表9中的各项指标,得到1936年中国的金融相关比率大约为0.11。在第一次世界大战前的1913年,英国的金融相关比率已经略高于1,达到了1.04;法国、德国、意大利、美国的金融相关比率也达到了接近于1的水平,分别为0.79、0.88、0.81和0.80,日本的金融相关比率则为0.40(戈德史密斯,1994,第334页)。(11)同这些主要资本主义国家1913年的金融相关比率相比较,中国1936年的金融相关比率无疑是比较低的。(12)当然,这与前述ф和δ等指标所反映的金融发展水平完全是一致的。

五、结语

本文分别从金融机构发行、非金融机构发行和金融相关比率的层次考察了近代中国金融发展的进程,从19世纪80年代到20世纪30年代的50年间,中国的金融体系和金融市场得到了很大的发展,金融资产相对于实物资产具有更快的增长趋势。就1887-1920年和1921-1936年两个阶段来看,近代中国的金融发展主要体现在第二阶段。在1887-1920年间,尽管金融体系的内部结构有所优化,但由于金融资产的增长缓慢甚至出现了负增长,从而使金融机构发行的指标ф和Φ值都出现了很大下降。而在1921-1936年的第二阶段,衡量金融发展的各项指标都得到了迅速提高,金融的内部结构也得到了很大优化。这一时期ф和Φ值的迅速提高主要得益于新式银行业的大发展及其对传统的旧式金融机构的替代,而债券和股票市场的运行也在这一时期达到了近代中国相对最为良好的一个状态。

就各项指标的绝对值来衡量,即使在1921-1936年间,近代中国金融发展的水平和层次仍然是非常低的,尤其是股票和债券市场的发育更为落后。按照戈德史密斯(1994)的观点,在经济近代化的进程中,金融上层结构的增长比国民产值及国民财富所表示的经济基础结构的增长更为迅速,金融相关比率具有提高的趋势。但是,一国金融相关比率的提高并非无止境的,一旦该比率达到1至1.5的水平,就表明经济的发展已经到达一定阶段(经济近代化得以初步实现),金融相关比率也将趋于稳定。主要资本主义国家的金融相关比率早在第一次世界大战前的1913年就已经达到了1或接近于1的水平,而中国到1936年的金融相关比率也仅为0.11左右。因此,无论是从金融相关比率还是发行比率来看,20世纪20、30年代的中国金融发育之水平,大体上都落后于主要资本主义国家半个多世纪。金融发展的层次和阶段也就决定了中国经济运行方式的转变与经济近代化还远远没有实现。直到1936年,中国经济仍然处于近代化的起步阶段,或者说经济起飞的准备阶段。

注释:

①按照中国批发物价总指数折算(王玉茹,1997b,23页)。

②美国学者戈德史密斯对世界主要国家的金融结构和金融发展进行了考察,其研究期限为1861-1963年的一百年,主要分为1861-1880年、1881-1900年、1901-1913年、1914-1929年、1930-1938年、1939-1948年、1949-1963年等七个阶段,各个阶段所涉及的国家数量分别为5、15、21、24、29、31和35个(戈德史密斯,1994,第172—176页)。也就是说,因数据的可获得性,距离现在越近的时期所包含的国家数量越多;在较早的时期,发达国家的数量则远远高于欠发达国家。以下在与世界主要国家进行对比时,若无特别说明,均以戈德史密斯所考察的国家及其阶段划分为标准。

③计算金融机构的净发行额,比较简单的办法是通过计算这一时期期末期初资产值的一阶差分而近似得出。

④在表3中,由于缺乏年度的国民产值数据,对于1887-1920年、1921-1936年两个时期的国民生产总值,我们分别按照1887年和1920年、1920年和1936年的国民产值的平均值进行简单加总而得到。如前所述,1887年的生产总值为32.14亿两,合47.2亿元(王玉茹,1997a),而1920年和1936年的GNP分别为202.74亿元和292.59亿元。

⑤按照表3和表5中的数据计算。

⑥据估算,1928年的国民产值为263.88亿元(刘巍、刘丽伟,1998)。

⑦近代中国的国有银行之所以持有大量公债,一方面是作为银行资本的投资而直接获取利润;另一方面,则是以公债为储备进行银行券和纸币的发行,从而使公债货币化。

⑧戈德史密斯在估算欠发达国家的ф值时,也没有考虑到外国银行和金融机构发行的补充作用。就中国近代时期而言,外国银行和金融机构对于中国的经济和金融无疑具有非常重要的作用和影响。

⑨英国、法国、德国、日本、美国五国在1901-1913年的ф/δ值分别为0.44、0.40、0.52、0.46和0.49(戈德史密斯,1994,第314页)。

⑩当时的地租大约为产量的一半,那么土地的价值就相当于20年的地租,这一粗略关系应该是可以接受的。

(11)其中,英国和美国的数据为观察值,其他国家的数据为计算值。

(12)如果在计算金融相关比率时,不考虑农业和土地问题,仅以第二、三产业的资本—产出比率为标准,那么所估算的最终结果将为0.41。尽管这一数值仍然低于1913年的英法等国,但已经和日本相当。说明较低的金融相关比率是与当时农业在整个经济中居于支配地位相适应的。

参考文献:

[1]阿瑟·恩·杨格,1981:《一九二七至一九三七年中国财政经济情况》,中国社会科学出版社。

[2]巴里·R·温格斯特,2003:《有限政府的政治基础:17、18世纪英格兰的议会和君主债务》,载约翰·N·德勒巴克、约翰·V·C·奈编:《新制度经济学前沿》,经济科学出版社。

[3]陈其田,1978:《山西票庄考略》,台湾华世出版社。

[4]陈善政,1992:《我国证券市场之发展史》,载上海市档案馆编:《旧上海的证券交易所》,上海古籍出版社。

[5]杜恂诚,2002:《中国金融通史》第3卷,中国金融出版社。

[6]金德尔伯格,1991:《西欧金融史》,中国金融出版社。

[7]雷蒙德·W·戈德史密斯,1994:《金融结构与经济增长》,上海三联书店、上海人民出版社。

[8]刘巍、刘丽伟,1998:《1927-1936年中国柯布—道格拉斯生产函数初探》,《求是学刊》第3期。

[9]马寅初,1936:《上海证券交易所有开拍产业证券行市之可能乎》,《东方杂志》第33卷1号。

[10]千家驹编,1984:《旧中国公债史资料》,中华书局。

[11]沈雷春编,1978:《中国金融年鉴》(民国二十八年版),文海出版社影印。

[12]唐传泗、黄汉民,1985:《试论1927年以前的中国银行业》,载《中国近代经济史研究资料》第4辑,上海社会科学出版社。

[13]王玉茹,1997a:《对1887年中国国民收入的估计》,载刘佛丁、王玉茹、于建玮:《近代中国的经济发展》,山东人民出版社。

[14]王玉茹,1997b:《近代中国价格结构研究》,陕西人民出版社。

[15]吴承明,1985:《中国资本主义与国内市场》,中国社会科学出版社。

[16]吴承明,2001:《中国的现代化:市场与社会》,生活·读书·新知三联书店。

[17]许毅主编,2003:《从百年屈辱到民族复兴——北洋外债与辛亥革命的成败(卷二)》,经济科学出版社。

[18]许毅主编,2004:《从百年屈辱到民族复兴——国民政府外债与官僚资本(卷三)》,经济科学出版社。

[19]燕红忠,2007:《山西票号资本与利润总量之估计》,《山西大学学报》第6期。

[20]杨荫溥,1985:《民国财政史》,中国财政经济出版社。

[21]张忠民,2000:《近代上海产业证券的演进》,《社会科学》第5期。

[22]中国银行经济研究室编,1933:《中国重要银行最近十年营业概况研究》,中国银行总管理处经济研究室出版。

[23]中国银行经济研究室编,1937:《全国银行年鉴》,中国银行总管理处经济研究室出版。

[24]朱荫贵,1998:《近代上海证券市场上股票买卖的三次高潮》,《中国经济史研究》第3期。

经济学

近代中国金融发展水平研究

http://www.newdu.com 2018/3/7 《经济研究》(京)2009年5期第143~155页 燕红忠 参加讨论

Tags:近代中国金融发展水平研究

责任编辑:admin相关文章列表

[ 查看全部 ] 网友评论

没有任何评论