内容提要:熊彼特假设是熊彼特经济理论对传统均衡经济理论和创新理论本身进行批判的典范。很多学者将熊彼特假设片面地理解为对一个经济学命题真伪性的求证。从实证检验的演进路径入手,分析了熊彼特假设备受争议的两个原因:一是将内涵丰富的熊彼特假设简单模型化,导致实证结果相互矛盾;二是以“均衡”的研究范式拓展熊彼特假设,容易将创新过程过度抽象化,从而形成“理论黑箱”。指出了将演化理论和系统理论相结合以解释争议产生的根源是熊彼特假设在“非均衡”研究范式下的拓展方向。

关键词:熊彼特假设 技术创新 企业规模

作者简介:李宇(1979-),男,辽宁阜新人,东北财经大学讲师,管理学博士,主要从事技术创新管理研究。东北财经大学工商管理学院,辽宁大连116025

熊彼特在《经济发展理论》(1912)和《资本主义、社会主义与民主》(1942)中明确提出一个观点:人们不能用均衡概念解释创新或不能对创新加以模型化。在熊彼特看来,企业家精神和创新的本质决定了创新在经济中发挥的作用是“内生性”和“不连续”的,这种“非均衡”的研究范式贯穿于熊彼特的创新理论之中。熊彼特假设(Schumpeter's hypothesis, 1942)即大企业和垄断的市场结构最有利于技术创新,同传统经济理论认为完全竞争的市场结构最有利于经济增长和早期创新理论认为小企业最有利于企业技术创新的观点是截然相反的,因此熊彼特假设是对传统均衡理论和创新理论本身进行批判的典范。尽管产业组织领域中对熊彼特假设的检验占据最多的文献数量[1],但是熊彼特假设的意义并非只追求一个命题的真伪,而是由这一命题启发的对技术创新产生条件和作用机理的探索,大量实证检验所得出的相互矛盾的结论也从一个侧面说明,对熊彼特假设的研究仍然适用以结构和过程为核心的“非均衡”的研究范式。基于此,本文将着重分析“倒U”关系模型以拓展熊彼特假设的“非均衡”特征,并进一步以演化理论和系统理论分析企业规模与技术创新的作用机理,从而指出以“非均衡”研究范式拓展熊彼特假设的理论演进路径。

一、实证检验的演进路径

在技术要素“外生化”的条件下,小企业作为完全竞争均衡状态的微观主体是传统经济理论中对经济发展最有效的企业形态。熊彼特则认为“经济学的中心问题不是均衡而是结构性变化”,微观层面上的创新和企业家精神对经济结构内生的“创造性的破环”才是资本主义经济发展的本质。这里,熊彼特所指的企业家是“集企业的所有者和经营者于一身的传统小企业主”,也就是说在熊彼特的动态非均衡经济理论中,小企业作为创新的主体仍然是推动经济发展的有效企业形态。然而,熊彼特生活的年代正经历着资本主义世界大企业的崛起,大型企业组织很快在经济中发挥了主导性的作用,并且成为了技术创新和技术扩散的主要力量,熊彼特观察到了这一现象并在《资本主义、社会主义与民主》中对早年的观点进行了修正,他认为企业家的创新职能越来越被大企业的实验室所替代,创新成为大企业一贯化的活动,并且企业规模越大越有利于创新,大企业主导下的垄断程度与创新之间存在着正相关的关系,即所谓的“熊彼特假设”。熊彼特假设包含了企业规模和市场结构与技术创新关系的两个核心命题,对企业技术创新而言这只是同一个问题的两个方面,企业规模是内因,垄断的市场结构是外因,熊彼特假设本质上则是“非均衡”研究范式下大企业技术创新优势论的一个线性命题。

技术创新作为推动经济发展的内生性要素已经得到了普遍的认可,而“熊彼特假设”关于推动技术创新的企业主体特征的基本命题一直极具争议性。Galbraith(1952)、Soete(1979)、Kamien和Schwartz(1975)[2~4]等学者提供了支持熊彼特假设的研究成果。Galbraith被视为“大企业优势论”的代表学者之一,在对美国经济发展历程的企业案例分析中,他认为:“现代社会的特征在于大企业体制,技术创新的主体不是个人而是名为‘专家组合’的集团”。Soete以《商业周刊》提供的美国1975-1976年间700家大公司的R&D支出数据进行实证分析,结论显示R&D费用与销售额的比值随着企业规模的增加而增加,从而支持了熊彼特假设。Kamien和Schwartz采用了Demsetz的竞争和垄断市场下的创新激励模型,并比较了不同产业结构下的创新需求弹性,结论表明产业需求曲线的弹性越大创新的激励就越强,在相同的产业需求曲线弹性下,垄断者有着更大的创新激励。支持熊彼特假设的学者认为大企业是技术创新的主要来源,大企业的研发实力和抗风险能力对技术创新的成功起到了决定作用。

也有很多学者提出了反对的研究结论。Worley(1961)[5]用研究开发活动作为技术创新评价指标,以从业人员作为企业规模的自变量,研发投资作为因变量,建立对数线性函数并对8个行业进行实证分析,结果只有炼油行业和电气行业满足熊彼特假设。Scherer(1965)[6]作了大量的实证性研究,他提出用三次式来表述企业规模与技术创新的关系,主张用专利数代表技术创新,用销售额代表企业规模,并以1955年美国《幸福》杂志评选出的500家大企业中的448家为样本,得出否定熊彼特假设的研究结论。不同于Scherer的多项式方法,Hamberg(1966)、Comanor(1985)和Horowitz(1999)等[7-9]仍然采用对数线性函数,并以R&D强度代表技术创新,结果发现R&D费用与销售额之比与企业规模的正相关关系非常微弱,从而否定了熊彼特假设。Jaffe(1988)运用美国1976年537个企业数据,在对技术水平、市场需求、溢出效应等变量进行控制后,发现R&D对销售收入的弹性均小于1,并且企业规模越大,R&D对销售收入的弹性就越小,该研究也表明小企业比大企业拥有更大比例的研发支出。

在持否定观点的直接检验中突出地体现了两个质疑:一个是小企业在技术创新中的重要作用与熊彼特假设的矛盾,另一个是行业效应对熊彼特假设的质疑。20世纪70年代初到80年代初,资本主义世界出现了两次严重的经济危机,大企业垄断市场和政府干预政策开始受到质疑,小企业对技术创新和经济增长的推动作用受到极大的关注。很多学者开始将这两个质疑在研究中综合起来,Mansfield(1988)[10]的研究表明,并不是规模越大越有利于创新,很多产业中的小企业对技术创新具有重大的贡献,几乎不存在熊彼特假设的那种关系;Acs和Audretzsch(1991)[11]所作的实证分析被公认为较全面地比较了不同规模企业的技术创新,他们的重要结论就是大企业和小企业在不同行业中的技术创新活动和对技术创新的贡献是不同的。

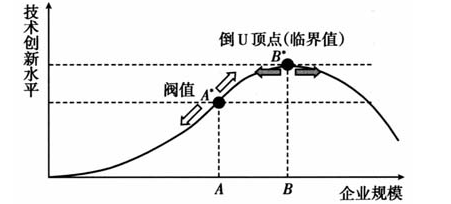

Scherer提出并实证检验了以三次多项式函数表示企业规模与技术创新的关系,这一关系在几何图形上呈现倒U型,即所谓的倒U模型,其含义是企业规模扩张到某种程度之前,符合“企业规模越大越有利于技术创新”的关系假设,而超过这一临界值,企业规模与技术创新水平就出现了负相关。倒U模型表明大企业具有出现创新水平下降的可能性,并且用销售收入及其平方项和三次方项作为解释变量也降低了行业的影响作用,这在一定程度上兼顾了小企业创新和行业效应对熊彼特假设的质疑。倒U模型得到了很多学者的认同,支持熊彼特假设的Soete(1979),Kamien和Schwartz(1982)也在后续的研究中得到了支持企业规模与技术创新倒U模型的结论。Nelson(1982)等[12]更加明确指出了熊彼特关于大企业和垄断更有利于创新的理论是一个临界值理论,企业规模超过一定临界值后,与创新之间就不存在显著正相关性,并且这一临界值随产业的不同而不同。倒U模型对技术创新与企业规模关系拐点的描述,开启了对技术创新与企业规模非线性关系研究的起点。

二、倒U模型:技术创新适度规模形成的“过程黑箱”

20世纪80年代以后,Ravenscraft和Scherer(1982),Cohen和Klepper(1996),Freeman和Soete(1997)[13-15]等学者逐渐意识到熊彼特假设的研究意义不仅在于对命题真伪性的检验,更在于对有利于技术创新的产业组织和企业规模特征如何发挥作用的探索,研究的重心也主要从以验证结论为目的的实证方法的完善转移到以分析企业规模与技术创新互动机理和互动过程为目的的研究角度和研究范式的拓展,这一趋势在对倒U模型的研究中得到了体现。

对倒U模型的解释来自不同的研究视角。Aghion(1992)等[16]从竞争度的角度将企业规模与技术创新的关系分为两个阶段,在最初竞争度较低的情况下,创新是企业提高竞争度以保持垄断地位的有力手段,这一阶段企业规模和技术创新是正相关的。当行业竞争度普遍提升之后,一方面垄断利润降低导致研发能力下降,另一方面创新速度加快,创新成果很快被替代,所以市场竞争与技术创新之间是在二维坐标上的倒“U”关系。Scherer(2001)在《技术创新——经济增长的原动力》一书中对各种行业的技术创新活动与企业规模之间的关系作了描述,他认为存在一个最佳的集中区域,在此之前企业创新活动增加,在此之后创新活动减弱,两者呈现出倒U型的关系,垄断竞争的市场结构更有利于经济增长。卡普罗(2002)从产业组织理论中的企业规模出发,讨论了小企业和大企业各自的创新优势和不足,认为企业的技术创新水平是由创新动力和创新能力共同决定的,企业规模的变化对技术创新的能力和动力有着不同的影响效果,进而综合影响着技术创新的水平,二者遵循着倒“U”关系。倒U模型隐含的推论是企业规模过小或过大都使得技术创新能力与技术创新动力的综合作用达不到最佳状态,企业技术创新遵循适度规模的原则。

按照Scherer的多项式方程,可以得到图1的倒U模型,这个模型有两个关键点,一个是一次导数为0时的企业规模,反映的是理论上最有利于技术创新的临界值,即倒U顶点(B*点),在该点前后企业规模与技术创新的关系发生了质的改变;另一个是二次导数为0时的企业规模,这一点反映了企业规模的积累效果,即所谓的阀值(A*点)。阀值是跨入和淡出技术创新适度规模的临界值,Kamien和Schwartz(1981)实证研究发现美国化学、钢铁等工业有一个特殊的现象,“市场结构和厂商规模上都有一个阀。低于这个阀,就没有什么创新了”。阀值效应也从另一个角度支持了适度规模的说法,并得到了很多学者的认同。Sapienza(1989)和Omta(1994)等[17-18]在对医药产业的研究中发现R&D同持续技术创新之间存在着明显的阀值效应,也就是说在医药产业,只有企业的规模足够大以保证R&D投入达到一个临界规模,才会产生“规模经济”。Lyytinen和Rose(2004)[19]在论述系统性发展组织的突破性创新时,认为当前企业中信息系统的普遍使用,使得学习经验的积累更有效,这样能够明显降低企业组织的规模阀值和采用突破性技术的阀值。Yoguel和Boscherini(2000)在以阿根廷为例分析企业技术创新能力的发展环境时,企业规模阀值被作为分析当地技术创新发展环境的核心假设之一[20]。

图1技术创新适度规模的阀值与倒U模型

倒U模型两个关键点的变化反映了企业规模与技术创新之间关系的“突变”现象,通过阀值和倒U顶点的移动,我们可以动态地观测技术创新与企业规模的关系,这些方面都继承了熊彼特创新理论对于结构和动态的“非均衡”研究范式。但遗憾的是,迄今为止还没有关于阀值形成和转变的详尽论述,除了相当数量的实证支撑外,采用熊彼特的“非均衡”范式在理论上的研究远远不足;相比之下对倒U模型的研究较多,但对于倒U顶点漂移的动因和漂移的方式也没有系统的论述。此外,如果我们将技术创新的效率作为评价企业成功实施战略的重要指标,那么在企业发展壮大过程中,当企业规模发展到了保证技术创新效率的上限时(即所谓的规模不经济临界点),企业规模结构变化、发展趋势与跳跃升级方式等一系列重要问题尚无深入的研究。因此,技术创新适度规模的提出实际上是大企业和小企业对于技术创新的优势和劣势达成的一种“均衡”状态,同企业黑箱理论类似,企业技术创新适度规模的形成及最优规模的跳跃升级也是一个“过程黑箱”,而对于技术创新与企业规模的互动机理仍然没有十分清晰的认识。

三、“非均衡”范式下的拓展研究

倒U模型虽然为研究技术创新与企业规模的非线性关系提供了基本的路径和研究方法,但是这种非线性关系仍然只停留在理论框架的层面,来自于现实的新情况、新问题并不满足于当前的理论,尤其在新经济时代下,信息化的普及改变了人们原有的认识,企业规模的演变不只局限于大、中、小,为了迎合技术创新的需要,并受技术创新的反作用,大企业可以由众多相对独立的“小企业”组成,大企业和小企业也可以各自或组合形成集群的企业生态系统,出现“大中有小”和“小中有大”,并且随着技术创新的加快,企业规模的形态和结构也加快了变化。由此只能寻找适合“过程分析”的研究范式去揭示技术创新与企业规模之间互动关系的“过程黑箱”。

熊彼特围绕“创造性的破坏”创立创新理论的过程中,也针对技术创新的特性提出了基本的研究范式,即动态演化。动态演化包括互动因果关系和生命周期等研究手段,熊彼特在研究资本主义经济发展问题时,系统地揭示了资本主义经济的演进过程和演化性质,被公认为演化经济学的创立者之一。Nelson和Winter合著的《经济变迁的演化理论》(1982)正是在对熊彼特经济理论和西蒙的行为理论全面反思的基础上完成的。动态演化为研究技术创新和企业规模之间的互动关系提供了新的思路。在吸收了自然选择理论和组织行为的综合分析框架的基础上,动态演化理论使用惯例、搜寻、创新和选择环境这些概念研究经济学中的自然选择问题。熊彼特认为:“如果不考虑创新与企业成长间的交互作用,就极可能得出错误的结论”,“企业规模内生于创造性的破坏中”,显然企业规模与技术创新具有明显的互为因果的演化关系,正是经济自然选择的典型。

按照Utterback(1978)等[21]的技术创新生命周期理论,技术创新分为产品创新和过程创新两个前后衔接的阶段,前后两个阶段的技术创新对于企业规模的要求是不同的,这就是Christensen(1996)等[22]所发现的技术创新与企业组织之间所谓的“创新者困境”。产品创新往往以突破性创新为主,而过程创新则以渐进性创新为主。产品创新讲求组织灵活性,并不要求有大的企业规模为依托,而得益于对市场的灵活性;过程创新则专注于工艺水平的提升,要求创新具有定向性,往往在大规模的R&D驱动下进行,创新也依赖管理的规范性。企业技术创新的特有方式就是“惯例”,每个企业创新的方式都是不同的,就相当于企业的DNA,但不论是先天的还是后天的,惯例都是可以“遗传”的,企业的惯例在一段时间内将保持一定的稳定性。但是为了适应市场以及企业发展战略,企业进一步技术创新往往遇到知识瓶颈(突破性创新)或是规模瓶颈(渐进性创新),这样需要企业将可能的惯例进行调整,这种调整行为就是“搜寻”。企业的研究开发活动及市场开拓活动等都属于搜寻行为,企业此时规模的扩大和缩小都是搜寻过程中的尝试,创新的研发方式和组织结构的调整是对搜寻过程中良性效果的反馈,为了获得更大的竞争优势,企业需要改变惯例。当然,企业在选择方案时也要受到环境的影响,包括外部环境和内部环境,所以,选择环境对企业的兴衰成败也有很大的影响。由此可见,技术创新与企业规模之间的关系并非线性的,而是阶段性变化的,这一点也被很多实证分析的学者所证实。

从动态演化的角度尝试打开技术创新与企业规模关系形成的“过程黑箱”的努力已经取得了一些成果,Henrik Sornn-Friese(1998)[23]通过分析丹麦公路托运部门的技术创新行为,说明了在演化经济学框架下企业作为经济活动的主体,内外经济关系对企业活动的影响,其中包括企业规模与技术创新的互动适应性,得出的基本结论是经济关系是我们认识经济活动以及企业和产业动态演化的关键。Bianca Poti和Roberto Basile(2000)[24]在以意大利为例通过系统创新方法解决促进国家经济增长问题时,在对外部性和溢出效应的三个重要方面——合作与网络内企业的关系、地区集群的关系和内组织(机构)的关系——进行论述时,采用了经济演化的典型方法,如组织学习以及知识资源和创新机会的作用,并在熊彼特经典理论的基础上,加入了内组织机制、技术外溢、政策和产品创新的偏好等变量,重新思考企业规模与技术创新的关系。M. J. Gagen(2003)[25]将Nelson和Winter的经济演化模型进行一般化处理,用以说明单个企业乃至整个产业的进入、退出和成长的动态变化,并将信息度量作为企业惯例的一般规则,分析众多规则同企业利润的相关性,并以此作为创新带来的新秩序,构造一个演化经济学中的技术创新多重博弈模型。模型表明如果将形成的第一个和最后一个企业惯例保留,其他企业惯例的进化过程省略的话,企业规模将趋于收缩。Bart Nooteboom(2004)[26]分析技术创新、学习与企业集群之间的演化关系时,认为集群是沟通企业技术创新与企业规模之间矛盾的一种组织形态,创新行为和集群的演化可以分为机制培育型、结构培育型和关系培育型三种。

此外,针对企业规模与技术创新之间动态演化过程中的自组织、协同等复杂非线性关系的研究,系统动力学是近年来解决此类问题发展最快的一种分析方法,从研究工厂管理过程到世界经济发展极限,凡是对非线性系统复杂的结构和关系的研究,采用这种方法都很有效。从目前的文献来看,使用系统动力学方法对技术创新和企业成长系统的研究很多,并基本分为两种情况:一种是以技术创新为参照系统,研究影响技术创新的内部因素,如时间、R&D、组织结构、企业战略和企业文化等,而企业规模则表现为众多关系的复杂性,影响技术创新的因素越多,各因素之间的关系越复杂就需要更大的企业规模支持[27-29];另一种是以企业成长为参考系统,技术创新往往作为影响企业成长的核心因素,其他因素包括销售额、组织结构、员工队伍、制度规范等,并且研究的手段常常和企业(组织)生命周期结合起来[30-32]。

四、结语

研究企业规模与技术创新的关系实际上就是探究企业成长活力的“形与神”的互动演化与协调统一。从熊彼特假设提出至今,研究方法从线性逐步转化为非线性,再到复杂非线性,这是因为随着时代的转变和研究的深入,熊彼特假设的意义和内涵也不断拓展。尽管熊彼特假设仍是一个悬而未决的问题,但是对这一问题的认识已经经历了由给出一个实证结果到探究互动机理的过程,形成了前后继承和不断发展的研究体系。

然而,对技术创新与企业规模的互动机理还有很多问题有待深入研究,例如在技术生命周期周而复始的循环中,作为企业成长和企业生命周期重要标志的企业规模是如何同技术生命周期相互作用的,作用的结果又是如何影响企业生命周期的,是否可以将两个生命周期的变化图谱绘制到同一个坐标中。此外,当企业规模发展到一定程度的时候,通过哪些“搜寻”机制找到跳跃升级的方式,跳跃升级之后的“选择遗传”又是怎样保存的,这个过程中技术创新与企业规模的相互影响等问题都是进一步研究的方向。

参考文献:

[1]Cohen W M, Levin R C. Empirical Studies of Innovation and Market Structure[J]. Handbook of Industrial Organization,1989,2:1059-1107.

[2]Galbraith JK. American Capitalism: The Concept of Countervailing Power [M]. Boston: Houghton Mifflin,1952:119-121.

[3]Soete Luc L G. Firm Size and Inventive Activity: The Evidence Reconsidered [J]. European Economic Review,1979,12:319-324.

[4]Kamien M I, Schwartz N L. Market Structure and Innovation: A Survey[J]. Journal of Economic Literature,1975,13:1-37.

[5]Worley J S. Industrial Research and the New Competition[J]. Journal of Political Economy, 1961,69:183-186.

[6]Scherer F M. Firm Size, Market Structure, Opportunity and the Output of Patented Inventions[J]. American Economic Review, 1965,55:1097-1125.

[7]Hamberg D.Essays on the Economics of Research and Development[M]. New York:Random House, 1966.

[8]Comanor W S, Frech H E III. The Competitive Effects of Vertical Agreements[J]. American Economic Review, 1985,75:539-546.

[9]Horowitz J L, Loughran T, Savin N E. The Disappearing Size Effect[J]. Research in Economics, 1999,54:83-100.

[10]Mansfield E. Industrial R&D in Japan and the United States: A Comparative Study [J]. American Economic Review, 1988,78:23-28.

[11]Acs Z J, Audretzsch D B. Innovation and Size at the Firm Level[J]. Southern Economic Journal,1991,37:739-744.

[12]Nelson R, Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1982.

[13]Ravenscraft D, Scherer F M. The Lag Structure of Returns to Research and Development[J]. Applied Economics, 1982,14:603-620.

[14]Cohen W M, Klepper S. A Reprise of Size and R&D[J]. Economic Journal, 1996,106: 925-951.

[15]Freeman C, Soete L. The Economics of Industrial Innovation[M]. 3rd ed. Cambridge:MIT Press, 1997,227-241.

[16]Aghion P, Howitt P. A Model of Growth Through Creative Destruction[J]. Econometrica, 1992,60:323-351.

[17]Sapienza A M. R&D Collaboration as a Global Competitive Tactic-biotechnology and Ethical Pharmaceutical Industry[J]. R&D Management, 1989,19:285-295.

[18]Omta S W F, Bouter L M, Van Engelen J M L. Managing Industrial Pharmaceutical R&D: A Comparative Study of Management Control and Innovative Effectiveness in European and Anglo-American Companies [J]. R&D Management, 1994,24: 303 - 316.

[19]Lyytinen K, Rose G M. Explaining Radical Innovation in System Development Organizations [R].Cleveland: Case Western Reserve University, 2004.

[20]Yoguel G, Boscherini F. The Environment in the Development of Firms'Innovative Capacities: Argentine Industrial SMEs from Different Local Systems[R]. Forli: Copenhagen Business School, 2000.

[21]Utterback J M, Nolet T C. Product and Process Change in Non-assembled Product Industries [R]. Cambridge: MIT Center for Policy Alternatives Working Paper, 1978.

[22]Christensen C M, Bower J L. Customer Power, Strategic Investment and the Failure of Leading Firms[J]. Strategic Management Journal,1996,17:197-218.

[23]Sornn-Friese H.Mutual Adaptation and Technological Innovation [R]. Copenhagen: Department of Industrial Economics and Strategy, CopenhagenBusiness School,1998.

[24]Potì B, Basile R. Differences in Innovation Performance Between Advanced and Backward Regions in Italy:The Role of Firms Strategies, Organizational Factors and Institutions[R]. Roma:ISRDS/CNR and IASE, 2000.

[25]Gagen M J. Multigame Models of Innovation in Evolutionary Economics[ EB/OL]. [2009-02-10]. http://ideas.repec.org/s/wpa/wuwpga.html.

[26]Nooteboom B. Innovation, Learning and Cluster Dynamics[R]. Tilburg: Center for Economic Research, Tilburg University, 2004.

[27]Gagnon R J, Sheu C. The Impact of Learning, Forgetting and Capacity Profiles on the Acquisition of Advanced Technology[J]. Omega, 2000,28:51-76.

[28]Pavitt K. Technology, Management and Systems of Innovation[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing,1999.

[29]Blundell R, Bond S. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J]. Journal of Econometrics, 1998,87:115-143.

[30]Sastry M. Problems and Paradoxes in a Model of Punctuated Organizational Change[J]. Administrative Science Quarterly,1997,42:237-275.

[31]Tushman M L. Organizational Evolution: A Metamorphosis Model of Convergence and Reorganization[J]. Administrative Science of Quarterly,1985,7:171-222.

[32]Kathleen M C. Intra-organizational Complexity and Computation[R]. Pittsburgh: Center for the Computational Analysis of Social and Organization System, Carnegie Mellon University(CMU), 2000.

经济学

熊彼特假设:由实证检验到“非均衡”范式的拓展

http://www.newdu.com 2018/3/8 《东北大学学报:社会科学版》(沈阳)2009年5期第412~417页 李宇 参加讨论

Tags:熊彼特假设:由实证检验到“非均衡”范式的拓展

责任编辑:admin相关文章列表

没有相关文章

[ 查看全部 ] 网友评论

没有任何评论