内容提要:本文利用中国1983-2003年省级面板数据,将企业家精神变量引入增长回归分析,实证研究了企业家的创业和创新精神对经济增长的影响。运用动态面板系统广义矩估计方法,本文估计结果显示企业家创业和创新精神对经济增长有显著的正效应。进一步的稳健性分析和工具变量估计表明,这种正效应是因果性的,即企业家精神促进了经济增长。本文的结论表明能否制定有利于发挥企业家精神的制度和政策对于经济的持续发展来说是至关重要的。

关键词:企业家精神/经济增长/广义矩估计作者简介:李宏彬,清华大学经济管理学院,邮政编码:100084;李杏,南京财经大学国际经贸学院,邮政编码:210046;姚先国,浙江大学公共管理学院,邮政编码:310027,电子信箱:cec_yaoxg@zju.edu.cn;张海峰,清华大学公共管理学院,邮政编码:100084;张俊森,香港中文大学经济系。

一、引言

熊彼特(Schumpeter,1934)在其巨著《经济发展理论》中指出,创新是经济发展最重要的驱动力,而创新则依赖于企业家的“创造性破坏”活动。熊彼特的这一“创造性破坏”思想受到了许多经济学家的关注,引发了一系列关于企业家精神(创新)和增长的理论研究(包括但不限于Leibenstein,1968;Leff,1979;Baumol,1990;Schmitz,1989;Grossman and Helpman,1991;Aghion and Howitt,1992;庄子银,2003;等)。例如,Baumol(1990)进一步分析了企业家精神在生产性部门和非生产性部门的差异化配置带来的经济影响。Baumol认为一个经济体能否实现持续增长,关键在于企业家精神是配置到创新等生产性活动中,还是配置到寻租等非生产性活动中。Grossman and Helpman(1991)以及Aghion and Howitt(1992)等人则内生化了知识创新和产品创新等“创造性破坏”活动对经济增长的影响,形成了新增长理论的一个重要分支。国内学者庄子银(2003)在克鲁格曼的南北贸易框架下,将南方企业家的模仿活动纳入到内生经济增长分析。他的理论模型暗示拥有较多企业家的经济会有更高的增长率。总体来看,大多数理论文献都认为,一个经济体所拥有的企业家精神对其长期持续增长是至关重要的。

除了在理论方面的进一步探索,研究者也试图定量地分析企业家精神对经济增长的效应①(如Beugelsdijk and Noorderhaven,2004;Lazear,2004;Glaear,2007;等)。Beugelsdijk and Noorderhaven(2004)使用自我雇用率(self-employment rate)作为企业家精神的代理指标,分析了战后欧洲54个地区的增长差异。他们发现企业家精神是导致这些地区经济增长差异的一个重要因素。Glaeser(2007)基于美国城市级数据的实证研究也显示企业家精神②有助于解释美国城市经济发展的差异。他发现,就美国城市而言,用1970年城市具有的企业家精神(自我雇用率)水平可以预测该城市未来三十年的人口和收入增长。

本文将沿袭现有理论文献的思路,在增长回归框架下,利用中国的省级面板数据实证分析企业家精神对中国经济增长的影响。我们认为,中国经济过去30年来取得的增长奇迹在很大程度上与私营和个体经济的迅速发展是分不开的。例如统计数据显示,2006年私营和个体企业吸纳的城镇就业已达1.35亿以上,占总就业人员的18.3%,而在1990年则只有2275万,占总就业人口的不到4%,③在改革开放以前则几乎没有私营企业。

本文的贡献在于三个方面:首先,已有的一些研究表明,在一个转型经济中,企业家精神对于经济发展的成功与否是极其重要的。④不幸的是,虽然不少研究者从不同视角考察了中国经济转型取得巨大成功的原因,⑤但是从企业家精神这一角度来定量分析的实证文献仍然缺乏。⑥本文的分析将在一定程度上弥补国内这方面实证研究的不足。其次,在实证研究中,数据测量是否一致往往会对估计结果产生重大影响。跨国增长回归分析的一个重要不足就在于各国统计方法的不一致导致变量统计口径的不一致(Barro,1991),进而影响结论的可靠性。本文采用中国的省级面板数据,可以统一定义企业家精神的衡量标准,从而可以有效地避免跨国回归中的变量统计口径不一致问题。具体而言,我们将企业家精神分为创业精神和创新精神。最后,本文使用系统广义矩估计法(system generalized method of moments)来克服动态方程中滞后因变量的内生性问题,⑦并在这一估计框架下,将滞后30年的国有企业职工数占职工总数的比例(SOE)作为企业家精神的工具变量,从而一致地估计企业家精神对经济增长的因果效应。已有关于企业家精神和经济增长关系的实证文献大多没有考虑到企业家精神这一变量可能的内生性问题。经济增长越快的地区也可能更容易催生在多变的经济环境中善于把握市场机会的企业家群体。也就是说,企业家精神可能是经济增长的结果而不是原因。不仅如此,企业家精神也可能与一些不可观测的但会影响经济增长的变量相关。前者可能导致估计结果的联立性偏误(simultaneous bias),后者则可能带来省略变量偏误(omitted variable bias)。不论哪种情况发生,都将导致企业家精神变量的内生性。此外,由于本文所遵循的增长回归框架是一个动态方程,其滞后的因变量一般而言也面临内生性问题。传统的面板数据方法(如固定效应变换)能在一定程度上减轻这种内生性的影响,但这些固定效应估计量仍可能是不一致的。在计量经济学中,应对变量内生性问题的一个有效方法便是寻找外生变化的工具变量。

本文的实证分析结果显示,在1983-2003年的样本区间内,企业家精神的确对中国的经济增长有显著的正效应。这一估计结果在控制了可能影响经济增长的其他人口以及制度变量后依然是稳健的。平均而言,企业家创业精神每增长1个标准差,将提高年均增长率2.88个百分点;企业家创新精神每增长1个百分点,将提高年均增长率3个百分点。

本文余下部分的安排如下:第二部分概述企业家精神的理论内涵和实证测量;第三部分介绍模型设定和估计方法;第四部分描述数据;第五部分报告估计结果,并对结果作相应的解释;第六部分总结全文。

二、企业家与企业家精神

自萨伊以来⑧,经济学家普遍将企业家精神视作是一种重要的生产要素(参见Baumol,1968;Schultz,1980;Hébert and Link,1989;等),也是经济持续增长的最重要驱动力(Schumpeter,1934;Leff,1979;Wennekers and Thurik,1999;Glaeser,2007;等)。然而在概念上,学术界至今尚未形成关于企业家精神的一个清晰而全面的定义。⑨根据Hébert and Link(1989)以及Wennekers and Thurik(1999)的综述,经济学理论文献对企业家精神的讨论可以划分为三个相互联系但又各有侧重的流派:一是以熊彼特(Schumpeter,1934)和Baumol(1968,1990)为代表的德国学派,强调企业家的创新精神;二是以奈特(Knight,1921)和舒尔茨(Schultz,1980)为代表的新古典学派,注重于企业家的风险承担能力和冒险精神以及应付市场失衡的能力;三是Mises(1951)和Kirzner(1973)为代表的奥地利学派,关注于企业家对市场机会的识别能力。

然而在实证研究中,我们无法对上述企业家精神的所有理论内涵进行准确的测度。此外,由于本文是基于宏观数据的实证分析,因而我们也不可能衡量企业家精神的微观特质(如自信心)。尽管如此,已有的研究显示宏观数据的企业家精神指标在一定程度上仍能体现微观的加总效应。

考虑到企业家精神诸内涵的相对重要性以及数据的可得性,本文借鉴Hébert and Link(1989),将企业家精神限制在两个方面:一是“新的进入”,即企业家的创业精神(Business Entrepreneurship,简记为BE)。企业家创业精神是指任何建立新企业的行为,包括自我雇佣、建立新企业等。从理论上来说,企业家所拥有的成就需要、内部控制和冒险精神等特质都可能影响其创业行为。现有文献关于企业家创业精神的衡量,一般选用自我雇佣比率、企业所有权比率、企业进入率和退出率等(如Georgellis and Wall,2000;Beugelsdijk and Noorderhaven,2004;Audretsch and Fritsch,2003;Glaeser,2007;等)。遵循这一传统,本文选择个体和私营企业所雇佣的工人数占总就业人口的比率(简称私人企业比率)作为衡量企业家创业精神的指标。

二是企业家的创新精神(Innovation Entrepreneurship,简记为IE)。企业家的创新精神是熊彼特“创造性破坏”思想的核心。现有的实证研究对企业家创新精神的衡量主要是专利或发明数量(如Acs et al.,1996;Wong et al., 2005等)。Acs(1996)采用每千人发明数量作为衡量创新活动的指标,而Wong et al.(2005)使用发明专利数量除以生产总值作为创新活动的指标。总的来说,由于专利数量计算比较简单,且较易获得,所以被广泛采用。我们用专利申请量来衡量企业家的创新精神。

三、模型设定和估计方法

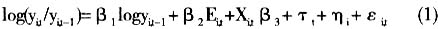

沿袭基于稳定状态的经典增长回归框架(参见Barro and Sala-I-Martin,1995),本文的实证模型如下式所示:⑩

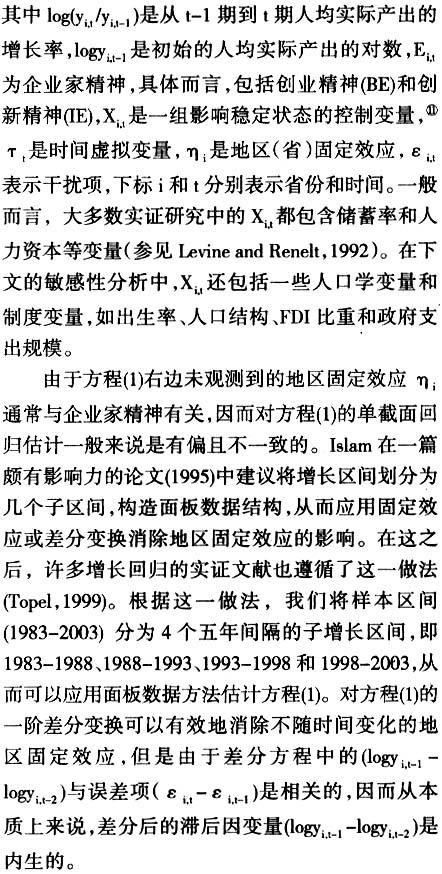

为了克服动态方程中滞后因变量的内生性问题,本文采用广义矩估计法(GMM)(12)来估计增长回归方程(1)。根据Arellano and Bond(1991),GMM估计法的基本思路可分为两步:首先是对回归方程进行一阶差分变换以消除地区固定效应,然后将滞后变量作为差分方程中相应的内生变量的工具变量(instrumental variable)估计差分方程,(13)由此得到的估计量为一阶差分广义矩估计量(first differenced GMM estimator,简记为DIF-GMM)。不过,DIF-GMM估计较易受弱工具变量和小样本偏误的影响,Arellano and Bover(1995)和Blundell and Bond(1998)在此基础上进一步提出了系统广义矩估计量(system GMM estimator,简记为SYS-GMM)。SYS-GMM估计量在DIF-GMM估计量的基础上进一步使用了水平方程的矩条件,将滞后变量的一阶差分作为水平方程中相应的水平变量的工具。(14)本文将报告SYS-GMM估计值。

如我们在引言中所述,企业家精神(BE和IE)在回归中可能是一个内生变量。差分变换并不能消除企业家精神变量潜在的联立性偏误,而且,如果其他随时间变化的未观测因素影响企业家精神变量的话,那么省略这些变量仍将导致参数估计的偏误。为了克服上述企业家精神变量的内生性,本文使用滞后30年的国有企业职工数占职工总数的比率(15)(SOE)作为解释企业家精神(BE和IE)的工具变量。在改革开放前,国有企业只需按部就班地执行政府计划,这不仅抹煞了企业领导人和职工的生产积极性,也在很大程度上限制甚至扼杀了他们的创业和创新精神。因而从理论上,我们预期改革开放前国有企业就业人员比重较大的省份其企业家精神较低或企业家较少。

四、数据

本文使用的数据根据《新中国五十年统计资料汇编》和《中国统计年鉴》等相关的统计资料整理计算而得。数据涉及1983-2003年间中国大陆29个省份的人口和经济变量,其中西藏因为数据不完整没有被包括,重庆与四川合并以保证统计口径的一致性。需要说明的是,为了减少产出变量的序列相关性以及经济波动对变量测量误差的影响,(16)除了滞后变量

取初始值外,其他解释变量均取五年平均值。以1983-1988年这一增长区间为例,

取初始值外,其他解释变量均取五年平均值。以1983-1988年这一增长区间为例, 系1983年人均实际产出的对数值;企业家精神、人力资本、储蓄率以及其他人口和制度变量则取五年内的平均值。

系1983年人均实际产出的对数值;企业家精神、人力资本、储蓄率以及其他人口和制度变量则取五年内的平均值。表1给出了各变量的定义性描述和统计特性。可以发现,在样本区间内各地区经济都经历了快速增长,人均实际产出年均增长在8%左右。企业家创业精神指标(BE)相对较低(6.9),且分布不均匀(标准差为6.0);企业家创新精神指标(IE)为7.09,标准差为1.32。其他变量的地区差异也较显著。以学龄儿童入学率为例,贵州、云南和青海三地平均只有40%,而浙江、上海和北京则接近100%。

五、估计结果

这一节中,我们分别报告企业家创业精神和创新精神对经济增长的影响的估计结果。

(一)企业家创业精神对经济增长的影响

我们首先将企业家创业精神变量(BE)作为外生变量进入增长回归,估计结果报告在表2的第(1)—(3)列中。表2的第(1)列仅在标准的增长回归中引入了企业家创业精神变量。可以发现,企业家创业精神变量的系数为0.01,且在1%置信水平下显著。这表明企业家创业精神对经济增长具有正效应。初始产出水平的系数为负且在统计上显著异于零,表明省区之间的经济增长存在收敛迹象。此外,回归的汉森工具变量过度识别检验(17)显示,我们不能拒绝GMM估计中工具变量有效的原假设(p>0.1)。Arelleno-Bond序列相关检验(18)也表明,统计上不能够拒绝不存在二阶序列相关性的原假设。

不过,第(1)列回归可能遗漏了增长方程中的其他重要变量。新增长理论认为人力资本对经济增长具有重要的促进作用(Romer,1986)。直觉上,人力资本与企业家精神变量可能是相关的,因而遗漏人力资本变量可能导致省略变量偏误。为尽可能减少这种估计偏误,我们在第(2)列中分别引入了学龄儿童入学率和中学入学率两个变量以控制人力资本积累率的影响。结果显示,企业家创业精神变量的系数略有上升(0.011),且系数依旧在1%水平上统计显著。人力资本变量也具有理论预期的符号。进一步地,已有研究也表明诸如出生率(Li and Zhang,2007)、抚养率(Bloom and Williamson,1998)、政府规模(Barro,1991)、开放程度等市场环境和制度变量(Levine and Renelt,1992)也可能对经济增长产生影响。如果企业家的产生与这些因素相关(19),遗漏这些变量亦会影响企业家精神的系数估计。在表2的第(3)列中,我们进一步加入了出生率、老年人口抚养率、政府支出规模和FDI份额等变量以控制人口结构、市场环境和制度对经济增长的影响。我们发现,在引入所有这些变量后,企业家创业精神变量的系数(0.011)和统计显著性没有发生大的变化。这表明,我们的估计结果是相当稳健的。回归结果也显示,出生率和政府支出规模等变量对于经济增长有预期的负效应,而人力资本、FDI份额等变量对经济增长有预期的正效应,尽管有些变量的估计系数在统计上不显著。(20)

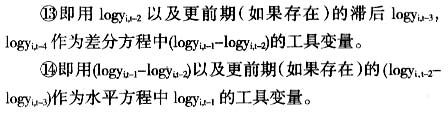

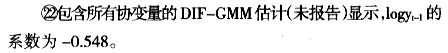

尽管如此,如第三节所述的那些原因,企业家精神这一变量有可能是内生的,所以这些系数估计仍有可能是不一致的。为了进一步证实这种正效应是因果性的,我们进而使用滞后30年的国有企业职工比率作为企业家创业精神变量的工具(表2第(4)—(6)列)。第(4)列回归依旧只包括企业家创业精神、初始的产出水平、投资率和时期虚拟变量。结果显示,企业家创业精神变量对经济增长仍然具有显著的正效应,且系数有较大幅度的上升(0.022)。在第(5)和(6)列中,我们相继引入了其他控制变量。我们发现,企业家创业精神变量的系数和显著性程度均没有发生大的变动(0.026和0.024),其他变量也都有预期的符号。为了粗略地检验GMM估计的有效性,(21)我们做了包含所有协变量的混合OLS估计和固定效应估计,结果显示滞后变量logy[,t-1]的系数区间为(-0.575,-0.163)。该区间包含了第(6)列回归中logy[,t-1]的系数-0.21,表明SYS-GMM估计是可靠的。(22)此外,与第(3)列相比,老年人口抚养率仍有不合预期的正效应,但显著性水平有所下降。

上述稳健性分析表明企业家创业精神变量的确对经济增长有显著的促进效应。给定企业家创业精神的系数估计值为0.024,简单计算表明,企业家创业精神(BE)每增加一个标准差将促进年均经济增长率提高2.88个百分点。(23)数量上,企业家创业精神对经济增长的促进作用是显著的。

(二)企业家创新精神对经济增长的影响

作为对企业家创业精神的补充,我们现在转而使用专利申请数量作为企业家创新精神的指标,分析这一变量的增长效应。在表3的第(1)—(3)列回归中,我们假定企业家创新精神变量(IE)是外生的。第(1)列回归仅包含了企业家创新精神、初始的人均产出水平、投资率和三个时期虚拟变量。我们发现,企业家创新精神变量对经济增长尽管有理论预期的正效应,但系数即使在10%水平上也不显著。不过,初始的人均产出水平和投资率的系数具有理论预期的符号,而且汉森过度识别检验显示不能拒绝工具变量有效的原假设。在第(2)—(3)列回归中,我们进一步控制了入学率、出生率、抚养率、政府支出规模以及FDI份额等可能影响经济增长的因素,发现企业家创新精神变量的系数和统计显著性程度均大幅下降,其他协变量的系数或者不具有预期的符号或者统计不显著。不仅如此,除了第(3)列回归通过了所有统计检验外,前两列或者不能通过汉森工具变量过度识别检验或者不能通过序列相关检验。此外,初始的人均产出水平的系数符号也出现或正或负的变化。企业家创新精神变量的系数大幅变动暗示这些控制变量可能与企业家创新精神是相关的。

如前所述,企业家精神可能是内生的。为了克服这一潜在的内生性,我们在第(4)—(6)列回归中同样使用滞后30年的国有企业职工比率作为企业家创新精神的工具变量。与第(1)—(3)列相比,第(4)列回归显示,企业家创新精神变量的系数大小和统计显著性程度均大幅地增加。企业家创新精神每增加1个百分点,将促进5年期间经济增长率提高15%(或提高年均经济增长率3%)。汉森过度识别检验和Arelleno-Bond序列相关检验的p值均显示,模型能很好地通过这些统计检验。第(5)—(6)列回归进一步控制了其他协变量。我们发现,与第(4)列相比,企业家创新精神变量的系数略有变动(0.118和0.182),统计显著性程度也略有提高。值得注意的是,与表3中的第(6)列相比,在控制所有其他变量的第(6)列中,抚养率的系数符号变为负,且在5%水平上显著异于0,而政府支出规模对增长表现为显著的正效应。如前所述,这些系数的变化暗示这些变量可能也是内生的。尽管如此,企业家精神这一变量对经济增长仍具有显著的正效应。初始的人均产出水平的系数和显著性程度虽略有变化,但符号始终为负且都在1%水平上显著。这表明使用外生工具变量后的GMM估计结果是稳健的。

六、结论

在中国经济从计划向市场、从封闭到开放这样一个特殊的转型环境下,企业家所特有的创业和创新精神不仅对微观企业的生存和发展会带来决定性的影响,而且对整体经济的发展也是极其重要的。本文利用中国1983-2003年省级面板数据,将企业家精神变量引入增长回归分析,实证分析了企业家精神对经济增长的影响。我们将企业家精神更具体地区分为创业精神和创新精神,并使用私营企业比率和专利申请数量来衡量这些变量。我们使用滞后30年的国有企业职工比率作为企业家精神变量的工具,以克服该变量可能的内生性。本文的估计结果显示,在样本区间内,企业家的创业和创新精神都对中国的经济增长产生了显著的正效应。平均而言,企业家创业精神每增长1个标准差,将提高年均增长率2.88个百分点;企业家创新精神每增长1个百分点,将提高年均增长率3个百分点。也就是说,企业家精神越集中的地区,经济发展越快。这一结论在控制了一些人口结构和制度变量后仍然是稳健的。

本文的结论为熊彼特等人关于企业家精神是经济发展的驱动力这一论断提供了来自转型国家的经验证据。本文的结论也有助于解释所谓的“浙江现象”。就自然资源禀赋和国家的资本投入而言,浙江省并不优越甚至落后于全国平均水平,但是凭借活跃的私营经济,浙江自改革开放来的经济发展速度远高于其他大多数省份。这表明能否制定有利于发挥企业家精神的制度和政策对于经济的持续发展来说是至关重要的。

注释:

①还有一些实证研究着重讨论了企业家精神的决定因素(如Blanchflower and Oswald,1998;Georgellis and Wall,2000)。

②除了自我雇用率外,Glaeser(2007)还使用小企业数量来衡量企业家精神。

③数据来源:国家统计局,《中国统计年鉴2007》,中国统计出版社,表5-2。

④例如McMillan and Woodruff(2002)对俄罗斯、波兰、中国以及越南等转型经济的分析认为,转型经济能否取得成功在很大程度上取决于企业家的活动。那些对企业家活动限制过多的经济体往往经济绩效也较差。Berkowitz and Dejong(2005)对前苏联各地区经济增长差异的研究结果表明,考虑了初始条件和政策改革措施的差异,企业家活跃程度与苏联解体后该地区的经济增长在统计上呈现出显著的正相关系。

⑤这些研究集中于探讨发展战略、经济开放程度、外商直接投资或者基础设施等因素对经济增长的影响(Chen and Fleisher,1996;Bao et al., 2002;魏后凯,2002;林毅夫和刘培林,2003;等)。

⑥国内学者也曾做过一些理论分析和综述分析,如庄子银(2003),鲁传一和李子奈(2000)等。Chen and Feng(2000)在分析1978-1989年各省区增长差异时,认为私营企业在地区经济增长中起到了关键的促进作用。

⑦对估计方法的详细介绍请参见本文第二节。关于GMM方法及其应用的更多讨论,请参见Bond et al.(2001)。

⑧“企业家”这一概念最早可追溯到法国古典重商主义经济学家理查德·坎特伦(Richard Cantillon),萨伊进一步将企业家精神纳入到经济分析。

⑨例如匿名审稿人也指出,企业家精神至少包括冒险(risk-taking propensity)、内部控制点(internal focus of control)、成就需要(need for achievement)、自信心(self-confidence)、创新能力(innovation)等内涵。

⑩从本质上说,本文的实证模型和Shioji(2001)相同,均为开放经济增长模型。

(11)大部分关于经济增长的实证文章都直接或间接地采用了这个假设(如Barro,1991)。

(12)关于GMM的详细讨论,参见Arellano and Bond(1991),Blundell and Bond(1998)以及Bond et al.(2001)。

(15)为了论述方便起见,下文简称为“国有企业职工比率”。

(16)此外,由于变量的单年缺失相对于连续缺失而言更常见,因而五年平均化还可以减少变量缺失值。

(17)Hansen检验是一种工具变量过度识别约束检验,其原假设是所有的工具变量中至少有一个是有效的。请参见Hayashi(2000)。

(18)GMM估计只要求误差项不存在二阶序列相关性。

(19)比如,企业家更可能出现在人口多的地区;如果企业家抚养孩子的机会成本更大,那么企业家精神也可能通过人力资本投资对经济增长产生影响。

(20)需要指出的是,这些变量的系数只具有有限的参考意义,因为这些变量也可能是内生的。从理论上来说我们需要寻找合适的工具变量来克服,但是从实践上看,很难找到那么多外生变化的工具变量。尽管如此,如果本文的工具变量与这些变量不相关的话,那么企业家精神变量的系数估计仍然是一致有效的。

(21)Bond et al.(2001)认为,一个检验GMM估计是否有偏的简单办法是看滞后变量的系数大小是否在相应的混合OLS和固定效应估计的系数之间。

(23)根据表1,企业家创业精神变量的标准差为6,因而提高年均增长率2.88%=(0.024×6)/5。

参考文献:[1]鲁传一、李子奈,2000:《企业家精神与经济增长理论》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

[2]庄子银,2003:《南方模仿、企业家精神和长期增长》,《经济研究》第1期。

[3]Acs Z.J., Carlsson B., and Thurik R., 1996, Small Business in the Modern Economy, Oxford: Blackwell Publishers, 1-62.

[4]Aghion P. and Howitt P., 1992, "A Model of Growth through Creative Destruction", Econometrica, 60(2):323-351.

[5]Arellano M. and Bond S., 1991, "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58:277-297.

[6]Arellano M. and Bover O., 1995, "Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models", Journal of Econometrics, 68(1):29-52.

[7]Audretsch D.B. and Fritsch M., 2003, "Link Entrepreneurship to Growth: A Case of West Germany", Industry and Innovation, 10:65-73.

[8]Bao S., Chang G., Woo W.T., and Sachs J.D., 2002, "Geographic Factors and China's Regional Development under Market Reforms, 1978-1998", China Economic Review, 13(1):89-111.

[9]Barro R., 1991, "Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, 106:407-444.

[10]Barro R. and Sala-I-Martin Xavier, 1995, Economic Growth, New York: McGraw-Hill.

[11]Baumol W., 1968, "Entrepreneurship in Economic Theory", American Economic Review, 58(2):64-71.

[12]Baumol W., 1990, "Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive", Journal of Political Economy, 98(5):893-921.

[13]Berkowitz D. and Dejong D., 2005, "Entrepreneurship and Post-socialist Growth", Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 67(1):25-46.

[14]Beugelsdijk S. and Noorderhaven N., 2004, "Entrepreneurial Attitude and Economic Growth: A Cross-section of 54 Regions", Annals of Regional Science, 38(2):199-218.

[15]Blanchflower D. and Oswald A., 1998, "What Makes an Entrepreneur?", Journal of Labor Economics, 16:26-60.

[16]Bloom D. and Williamson J., 1998, "Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia", World Bank Economic Review, 12(3):419-455.

[17]Blundell R. and Bond S., 1998, "Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models", Journal of Econometrics, 87:115-143.

[18]Bond S., Hoeffler A. and Temple J., 2001, "GMM Estimation of Empirical Growth Models", CEPR Discussion Paper No. 3048.

[19]Caves R. E., 1998, "Industrial Organization and New Findings on the Turnover and Mobility of Firms", Journal of Economic Literature, 36(4):1947-1982.

[20]Chen J. and Fleisher B. M., 1996, "Regional Income Inequality and Economic Growth in China", Journal of Comparative Economics 22:141-164.

[21]Chen B. and Feng Y., 2000, "Determinants of Economic Growth in China: Private Enterprise, Education, and Openness", China Economic Review, 11:1-15.

[22]Georgellis Y. and Wall H., 2000, "What Makes a Region Entrepreneurial? Evidence from Britain", Annals of Regional Science, 34:385-403.

[23]Glaeser E., 2007, "Entrepreneurship and the City", Working paper.

[24]Grossman G. and Helpman E., 1991, "Quality Ladders and Product Cycles", Quarterly Journal of Economics, 106(2):557-86.

[25]Hayashi F., 2000, Econometrics, Princeton: Princeton University Press.

[26]Hébert R.F. and Link A.N., 1989, "In Search of the Meaning of Entrepreneurship", Small Business Economics, 1:39-49.

[27]Islam N., 1995, "Growth Empirics: A Panel Data Approach", Quarterly Journal of Economics, 110:1127-1170.

[28]Knight F. H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit, New York: Houghton Mifflin.

[29]Kirzner I., 1973, Competition and Entrepreneurship, Chicago and London: The University of Chicago Press.

[30]Leff N., 1979, "Entrepreneurship and Economic Development: the Problem Revisited", Journal of Economic Literature, 17(1):46-64.

[31]Lazear E., 2004, "Balanced Skills and Entrepreneurship", American Economic Review, 94(2):208-211.

[32]Leibenstein H., 1968, "Entrepreneurship and Development", American Economic Review, 58(2):72-83.

[33]Levine R. and Renelt D., 1992, "A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions", American Economic Review, 82:942-963.

[34]Li Hongbin and Junsen Zhang, 2007, "Do High Birth Rates Hamper Economic Growth?", Review of Economic & Statistics, 89(1):110-117.

[35]Mankiw N.G., Romer D.H. and Weil D.H., 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2):407-437.

[36]McMillan J. and Woodruff C., 2002, "The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies", Journal of Economic Perspectives, 16(3):153-170.

[37]Mises L., 1951, Profit and Loss, Illinois: Consumers-Producers Economic Service.

[38]Romer P., 1986, "Increasing Returns and Long-run Growth", Journal of Political Economy, 94(5):1002-1037.

[39]Romer P., 1990, "Endogenous Technological Change", Journal of Political Economy, 98(5):71-102.

[40]Schmitz J., 1989, "Imitation, Entrepreneurship, and Long-run Growth", Journal of Political Economy, 97:721-739

[41]Schultz T.W., 1980, "Investment in Entrepreneurial Ability", Scandinavian Journal of Economics, 82:437-448.

[42]Schumpeter J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.

[43]Shioji E., 2001, "Public Capital and Economic Growth: A Convergence Approach", Journal of Economic Growth, 6:205-227.

[44]Topel R., 1999, "Labor Market and Economic Growth", Handbook of Labor Economics, 3:2943-2984.

[45]Wennekers, S. and Thurik R., 1999, "Linking Entrepreneurship and Economic Growth", Small Business Economics, 13(1):27-55.

[46]Wong P. K., Ho Y.P. and Autio E., 2005, "Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data", Small Business Economics, 24:335-350.^