内容提要:霍奇逊与克努德森提出的广义达尔文主义演化经济学具备广义达尔文主义的“通论”特征与演化经济学的元理论特征,对生物(学)与社会经济(学)两大领域的高度抽象概括导致其与建立特定经济现象理论间存在着逻辑断裂,虽然该理论强调额外的辅助性假设可以弥合这一问题,但却未明确给出如何形成所需的辅助性假设;对广义达尔文主义演化经济学的主要质疑偏离了其元理论乃至哲学特征,主要批评对其具有启示而非否定意义;作为元理论,在不同的逻辑层面上,广义达尔文主义演化经济学能够兼容主要批评及其他主要演化经济学理论。因而,这种元理论“自上而下”与其他主要演化经济学理论“自下而上”间逻辑连接的建立,是形成广义达尔文主义演化经济学所需的辅助性原理的关键所在。

关键词:广义达尔文主义/演化经济学/元理论/互动者/复制者/选择作者简介:王焕祥,男,浙江大学经济学博士、管理科学与工程学科博士后,嘉兴学院-浙江大学科教发展战略研究中心“演化与创新经济学研究中心”主任助理,研究方向为区域创新与发展、演化与创新经济学的一般理论

在过去十年左右的时间中,关于演化经济学本体论基础的讨论,即使没有廓清一个真正的面向特殊经济现象的中层理论框架,也已在科学哲学的层面上给出了一个范式意义上的演化经济学框架。因此,对演化经济学本体论基础的讨论,有必要从对演化理论普遍原理的关注逐渐转移到对社会经济现象演化的一般解释的发展上来。然而,考虑到目前演化经济学作为一种新的经济学范式的发展程度,从演化的普遍原理直接转向具体的经济理论构建,无疑是不现实的。可行的是,从演化的普遍原理出发,综合现有关于演化普遍原理的研究成果,探寻一种可作为演化经济学元理论的解释性框架。就此而言,声称或被视为演化经济学元理论的解释性框架屈指可数,霍奇逊与克努德森(Hodgson and Knudsen,2010)所提出的广义达尔文主义演化经济学思想(简称H-K理论)是迄今为止最受关注的一个。

基于此背景,本文在简述H-K理论的基础上,结合主要批评者的观点,探讨其何以为演化经济学的元理论。本文接下来的内容作如下安排:作为全篇的基础,第一部分简述广义达尔文主义演化经济学的主要思想;第二部分论述广义达尔文主义演化经济学的“通论”与元理论特征;第三部分探讨广义达尔文主义演化经济学作为元理论的兼容性问题;最后结合以上论述总结并给出本文的一些重要结论。

一、H-K理论的主要思想

(一)H-K理论的目标

与其说广义达尔文主义演化经济学是达尔文化演化经济学的产物,不如说演化经济学已就广义达尔文主义相关领域中哪种类型的达尔文主义是可接受甚至是必要的形成了一致意见(Hodgson,2010),即达尔文关于变异、遗传和选择的三个原理应该并且已经被赋予了一个抽象的、普遍意义上的阐释(Hodgson and Knudsen,2010)。H-K理论有两个递进性的目标:第一个是在认可生物与社会经济两大领域关于变异、复制和选择的机制之间存在着巨大差异的基础上,识别出这两大领域之间本体论基础的共通性,从而能够从关于生物进化的达尔文理论这一特殊内容中提取并得出一个对演化过程的普遍性理解(Hodgson,2002),但对达尔文原理内在解释性逻辑的一个普遍性阐释不足以建立演化经济理论(Hodgson and Knudsen,2006)。广义达尔文主义证明了达尔文一般原理的分析能力,但要将其一般化到社会经济演化的分析中,需要一个对其分析单位以及解释这些特殊分析单位演化的达尔文机制细节的额外阐述,即辅助性假设或原理。因此,广义达尔文主义经济学的第二个目标是通过将一般达尔文原理的解释性逻辑运用到具体的经济现象中来从而发展出一个演化经济学理论。

由这两个目标来看,广义达尔文主义演化经济学并未止于对达尔文主义原理的一种抽象类比,对演化生物学所反映的现实过程的抽象进而概括推导出这些原理,是广义达尔文主义经济学的一个策略步骤。值得注意的是,霍奇逊与克努德森作为广义达尔文主义努力的代表,将概括和类比推理两种策略进行了本质的区分。他们认为,类比推理是将一个领域内的现象与进程作为参照点来研究其他领域中相似的现象与进程,而概括并不局限于针对任何特定领域的分析,更倾向于利用不同领域中的一系列现象与进程来尝试提出共享的原理。基于此,霍奇逊与克努德森确信他们自己从事的是概括而不是类比,并且由此表明他们并不局限于就自然选择的实际情况来做一个总结性的描述,而且还想描述一个清晰、简单而又显著的演化因果机制。

(二)广义达尔文主义演化经济学的主要思想

在霍奇逊与克努德森所描述的广义达尔文主义演化经济学中,变异、遗传和选择三位一体的达尔文原理被视为达尔文主义构成中的关键要素,此分析的应用之地被界定为“复杂群体系统”。按照复杂群体系统的定义,其中异质性实体因适应程度差异而有的可能最终走向灭亡,从此意义上讲选择因而存在;实体被假设有能力保留并传递可靠的(适应性)解决方案(从为生存的斗争中获取)给其他实体,即存在着复制。变异、遗传和选择都被假设作为一个独立的机制在运作,因此广义达尔文主义演化经济学界定了一个服务于创造新的变异的机制、一个服务于复制的机制和一个服务于选择的机制。以此为出发点,霍奇逊与克努德森提出了其理论构建的核心内容,即对选择和遗传的适当精炼,并试图以此将广义达尔文主义中所有的思路连接到一起,以填补演化理论中的这一空缺。

H-K理论对达尔文原理进一步精炼与阐释的核心是,在复杂群体系统的演化进程中识别出互动者和复制者。广义达尔文主义的复制者是指传递其自身结构的一个实体,遗传和复制是同义语,复制常常随着新实体即互动者的创造而发生,没有创造新的互动者的情况则被描述为扩散,这被认为在社会经济演化中特别重要。霍奇逊和克努德森认为如果没有复制和复制者,在先前演化进程中得到的都会相继失去,而在社会经济领域,个人的习惯和组织如企业的惯例就是复制者。对复制者定义的精炼,他们提出了衍生复制者的概念。衍生复制被限定在具有增加自身复杂性的潜能的情况,衍生复制者则被界定为一类具体的、有潜力增加复杂性的复制者。他们从广义达尔文主义关于复制者的思想中总结出了复制者需要满足的三个条件,即因果关系(来源必须因果地包含在拷贝的产生中)、相似性(复制实体必须包含一个复制者)和信息传递(拷贝必须从来源复制使其与来源相对类似的特征),在此基础上他们又增加了第四个条件:条件衍生机制(确保复制者在互动者个体发展中扮演所要求的启发性角色)——衍生复制者是物质结构,它具有能被包含特定环境信息的输入信号所激活的结构机制(或程序),这些机制能够生产深一层的指令,而这些指令则从一个衍生复制者导向其所在互动者以引导其发展。如果说前三个条件是关于限制性标准的抽象与概括,第四个条件则在限制性标准的基础上暗示如何由一般复制者向社会经济衍生复制者过渡。条件衍生机制涉及互动者复制者并导致以下逻辑条件:每一个衍生复制者至少被一个互动者所拥有,每一个互动者至少拥有一个复制者。互动者则被广义达尔文主义定义为一个带有可复制信息边界的内聚实体,是复制者的载体。H-K理论在精炼互动者概念的基础上,给出了一个实体成为互动者必须满足完整性(确立了互动者作为一个完整、内聚且有界的实体)、持续的完整性而无论环境变化(确立了互动者在诸多环境变动中的持续性)、复制者组件对互动者的共同依赖(确立了某种程度的内聚力和差异化复制的可能性)、包含且共享组件的组织(确立了复制者作为互动者的构件)、依赖于互动者及其环境属性的复制(确立了互动者作为一个在该环境中带来差异化复制的实体)等五个条件。其中,第3、第4个标准涉及多重互动者层级形成及其选择机制,第5个标准涉及群体选择,但其定义的互动者并不局限于群体,可应用于自然界与社会经济中所有形式的互动者,包括有机体和人类个体。

关于选择概念的精炼,H-K理论认为选择是一组先前与其环境互动的实体集合,并以某种方式转变成后来的实体集合,且后来的集合中的实体成员与其先前存在十分相似,作为结果的后来实体的(分布)频率,与其所在环境背景中的适应能力存在着正向地因果关系。他们强调该定义精炼主要以抽象和一般的方式而不参考任何情境特定的比如物理的、生物的和社会经济的实证范畴。他们将选择进一步区分为子集选择与继任者选择,而继任者选择比子集选择更复杂,它包括了复制,达尔文原理包括不断重复的继任者选择循环,新奇的产生也是这个过程的组成部分。所以,选择要考虑复制的概念,它是继任者选择定义的重要组成部分。因此,在H-K理论中,变异、遗传与选择的原理也可表述为复制(者)-互动(者)原理——互动者通过互动被用于检验环境选择,而复制者通过复制得以被传递。

H-K理论把信息的产生与复制(者)以及携带信息的实体(互动者)选择置于分析的核心,将一个演化进程视为对信息保留、选择与复制机制共同发挥作用的过程,互动(者)-复制(者)原理都是借助信息来定义的。他们精炼的互动者的定义聚焦于一个带有可复制信息边界的内聚实体,而复制者的概念是指在演化进程中信息储存和传递的重要性,以及所涉及的信息种类。据此,霍奇逊与克努德森认为社会经济演化中的文化、司法、制度、技术乃至语言等重大现象的变迁本质上被表述为信息转换问题,尤其是主要信息转换的性质与结果,由此甚至可以去思考未来的信息转换。

二、广义达尔文主义演化经济学何以为“元理论”

(一)H-K理论的广义达尔文主义“通论”性特征

霍奇逊与克努德森一再申明其一般化达尔文原理的计划是要获取一个对演化解释的因果逻辑的一般性理解。就此目标而言,其一般化达尔文主义的思想是成功的,因为其理论核心一方面依赖于对生物(学)与社会经济(学)两大领域高度抽象得出的本体论共通性,而这种共通性是由对复杂种群系统思想和选择与复制的一般概念的精炼得出的;另一方面,其一般化达尔文原理的研究也成功地将广义达尔文主义及演化经济学中的主要发展成果综合进来,如赫尔的互动者理论,道金斯关于米姆复制者的思想,凡勃伦关于社会选择单位的洞见,纳尔逊、温特关于产业演化分析的惯例理论等被连接起来。因而,按照霍奇逊与克努德森的设想,其理论是演化经济学的一个概括性元理论框架而非一个面向特殊经济现象的中层理论框架。

事实上,在更一般的科学哲学以及更具体的演化经济学本体论的讨论中,广义达尔文主义的陈述在其细节上都有所不同(Godfrey-Smith,2009)。但H-K理论具备了“通论”意义上的几个重要特征:①它适用于开放的复杂群体系统。②它解释了具有共同起源、自适应与选择适应以及转变自我累积的多样性。③由多样性生成的复杂群体系统被达尔文原理的一般化所解释:变异机制增加了一系列互动者特征的种类;选择机制作为这些互动者特征的一个函数减少了其种类;因果留存即复制通过这一系列互动者的选择有助于维持这些特征。④互动(者)复制(者)原理不仅是一种理解复杂群体系统演化的机制,更是因其相互影响而建立起来的递归因果逻辑。⑤演化进程中(复制者)信息转换将它自己提升到了更高层次的复杂性导致一个多层次选择逻辑。因而,H-K理论包含了理解复杂群体系统的一般理论原则,在此意义上将其应用于社会经济演化的解释是逻辑上的自然。此外,霍奇逊和克努德森一方面认为对复杂群体系统演化的解释必须同时涉及变异、复制和选择三大达尔文原理,但另一方面也认为仅仅援引这三个原理来给出演化的全面解释还不够充分——它们需要不断地被社会经济等特定领域的辅助性假设补充以及被特定数据充实。所以,H-K理论要真正发展成为一种具体的广义达尔文主义演化经济学,一般化达尔文主义原理的研究工作远不止于建立定义和精炼概念,寻找并结合特定领域的辅助性原理是下一步亟待解决的问题。

H-K理论有助于改善我们对社会经济演化过程的理解,促进演化经济学相关理论与实证研究议程的发展,它毕竟提供了一个详尽的、累积的因果解释的哲学基础,对理解社会经济领域内普遍存在的复杂群体系统,是唯一能够用来处理具体而特殊机制的支配性框架(Hodgson and Knudsen,2010)。然而,霍奇逊与克努德森也承认其理论体系并未明确说明各种辅助理论该怎样融入其元理论框架,因而实际上无法直接给出一个相关的中层理论来具体地阐释社会经济现象并产生更加准确的预测性解释。这中间有一个重要的含义,即H-K框架有着高度的一般性,只有在社会科学中通过与从更低层面上抽象出来的辅助性理论联系起来,才能表现出自身进一步的价值,但这些辅助性的解释在逻辑上必须和H-K理论保持一致。鉴于此,霍奇逊与克努德森最终将H-K理论界定为在一个相对高层面的抽象中阐明了一个“积极启发法”——揭示出了多元且重要的细节问题及未来探索的领域,因此它具备演化经济学的元理论特征。

(二)H-K理论的演化经济学元理论特征

那么,作为达尔文学说的一个综合理论框架,H-K理论可否以及如何成为演化经济学理论构建的元理论呢?这需要审视其是否符合元理论的标准。从科学哲学的层面来看,元理论是一种以科学为对象、对科学知识和科学活动的反思,一般与某一学科名相连进而成为该学科的更高级的逻辑形式,具有以下几个含义或特征:一是以一种更高一级的超验、思辨的逻辑形式来批判和审视原来学科的性质、结构及其他种种表现,分析科学知识的逻辑结构和概念,或是重在分析科学知识发展中的发现逻辑;二是作为一种独特的方法,形式化是元理论的总特征,这要求元理论要暂时抛开具体内容,但具体内容已积淀在形式之中,而形式化程度的高低与学科的特征有关;三是元理论以学科为对象,语言分析在元研究中尤为重要,须对对象语言进行分析。按照元理论的几个基本要求再次反思H-K理论,可以发现:

首先,其理论体系得自对广义达尔文主义思想的综合及其相关概念的精炼,在分析广义达尔文主义思想的知识体系发展中发现其逻辑,重在变异、复制与选择等核心概念精炼,其思想覆盖了包括生物学、心理学、社会学、哲学、经济学等几个学科,其论证停留在一个相对较高层面的抽象上,并未涉及特定情境的解释。这一点是霍奇逊与克努德森反复强调的。

其次,尽管H-K理论引用了大量的实证研究,但真正严密考虑的只有其中少数的实证案例,并未发展出关于演化过程的新数学模型,大多数讨论是定义与概念澄清意义上的,意在理清人们对广义达尔文主义研究的性质、对象、方法及功能等的看法,这正是演化理论的自我建设,而非实证检验或探索。复制(者)-互动(者)的一般化原理既是对广义达尔文主义主要思想的理论折中,也是基于变异、遗传与选择的概念精炼,高于以现象领域为研究对象的研究,与现象陈述及经验事实无关。

再次,正如霍奇逊与克努德森一再强调的,H-K理论不是一个完整的包含所有细枝末节的理论,它排除了很多具体的细节,在元理论框架的意义上提供一种启示、构造和组织演化解释的方法与关键概念,但这个框架中额外的与情境特定的解释已经具备了,只要在其基础上附加特定领域的辅助性假设便可成为面向特定情境的理论。如果将该模型中的“信息”模式具体化到社会领域,辅之以衍生社会复制者与多层次社会互动者理论,文化演化则获得一般阐释;而如果将该模型中的“信息”模式具体化到经济领域,辅之以衍生经济复制者与多层次经济互动者理论,技术与制度等的演化同样获得一般阐释。

最后,H-K理论定位于研究“社会与经济演化的一般原理”的科学(Hodgson and Knudsen,2010),探讨了广义达尔文主义相关知识的科学性、研究对象、方法论及其研究规则等问题,语言表述是其理论构建的主要形式,但其语言层次主要不是对现象进行陈述、有关经验事实的对象语言,而是聚焦于对象语言的分析,所作出的是有关广义达尔文主义思想陈述的语言的陈述。

综上所述,H-K理论对演化经济学堪为一个有着广阔应用范围的元理论。一方面,它排除了很多具体细节——包括生物的、社会的、经济的——以形成一种启示、构造和组织演化解释的方法;另一方面,作为一个一般框架,附加以特定情境的辅助性原理,则情境特定的解释就有望形成。也就是说,只要找到合适的特定社会经济情境下的辅助性假设,便可衍生出具体的广义达尔文主义演化经济学原理。换言之,只要我们给定一个关于复制着的单个经济主体的群体,那么经济演化就一定是达尔文主义的——当该主体进行内在复制与外在互动,且有信息转变能力以生存,并形成一个群体时,达尔文演化就会发生。故在此意义上,H-K理论具有抽象意义上的适用性,是一个概括性的元理论分析框架。但是,变异、复制和选择的具体细节机制的巨大差异不仅仅存在于生物和社会经济领域之间,而且两个领域内部本身在这些机制方面就存在着巨大的差异,即社会经济领域内也存在具有不同细节的演化机制。如何从社会经济领域内获得反映这种不同细节的辅助性假设,并有效地附加于H-K理论之中,以形成一个可检验的演化经济学的“中层理论”,H-K理论并未给出说明,它仅仅精确地描述了一个达尔文主义过程的一般特征,并展示了它是如何与社会经济领域中的组织(如企业)、技术(如创新)的演化相关联的。

三、作为元理论的广义达尔文主义演化经济学的兼容性

在H-K理论被正式提出之前,霍奇逊以及霍奇逊与克努德森关于广义达尔文主义的思想就多遭质疑。本文在阐释其作为演化经济学元理论的基础上,结合主要的批评进一步讨论H-K理论与相关演化经济学理论的兼容问题。

在H-K理论发展过程中,对其逻辑思路与框架的质疑主要有以下几点。

(一)关于H-K理论抽象程度的有效性问题

H-K理论试图以广义达尔文主义思想的折中与达尔文原理的概念精炼来形成一个演化经济学的元理论,但这一演化经济学的知识发展逻辑首先引发了对其目标与结果的诸多质疑。其中,最主要的质疑集中于其概括与抽象达尔文原理的程度与建立特定经济现象理论间可能的逻辑断裂。弗罗门(Vromen,2011)有代表性地指出,H-K理论也许会很好的得出演化论解释所需要素的一般性理解,但其代价惨重,对建立特殊经济现象理论来说,这样一种一般性理解很可能相对无效,因为它将所有的解释性任务都转移给了填充解释细节所需的辅助性假设。亦即,在主张演化经济学领域要获得发展必须立足于达尔文主义视角的同时,既广义又高度抽象的逻辑描述导致达尔文原理部分或全部丧失了其主旨,因为达尔文原理不仅日渐失去对特定情境问题的识别能力,而且不能直接给特定领域理论的建构以有意义的“启发性”引导。

实际上,H-K理论对达尔文原理的抽象概括代表了演化经济学界持续已久的本体论基础讨论的一个结果,只不过是该理论为了协调生物和社会经济演化之间的巨大差异,不得不给出了一个非常广义又抽象的达尔文主义描述,因为只有关于通过自然选择的达尔文演化的综合描述足够一般和抽象,演化理论才能囊括两个领域中几乎全部可能的演化过程。也许是基于此,霍奇逊和克努德森才再三强调,其广义达尔文主义并非服务于为如何研究经济演化提供一个清晰简单又真实的模型,而是一种非特定情境的元理论。因而,如果说H-K理论逻辑上提供了一种“自上而下”的启发演化经济学理论构建的元理论,我们不必苛责其关于通过添加辅助性假设来形成针对特定领域演化进程的策略,也无需勉强将该模型与具体的演化经济学理论构建直接联系起来,重点应该是通过在社会经济领域“自下而上”地发掘、提炼辅助性理论从而发挥其引导意义。

作为演化经济学的元理论,H-K理论与建立特定经济现象理论间确实存在着明显的逻辑断裂,不过这是由其抽象与概括的方法决定的。从科学哲学的视角来看,演化经济学的元理论一般要求要以演化经济学本领域的知识为对象,对这些知识和知识发展活动进行反思,形成关于演化经济学的更高级的逻辑形式。而H-K理论为了寻找一般性的演化本体,至少是基于生物(学)和社会经济(学)两大领域的抽象与概括,故逻辑上其概括程度要比仅对社会经济领域进行抽象高得多。这种抽象从逻辑层次上看似乎是经历了二次抽象,即首先分别对生物(学)与社会经济(学)进行一次抽象,分别得出各自特定情境下的本体论基础,其次再对生物(学)与社会经济(学)各自的本体论基础进行二次抽象得到两大领域共通的本体论基础。由是观之,H-K理论与特定经济现象的演化理论之间存在逻辑断裂是必然的,但不能将其视为该理论的缺陷,它不能直接启发或引导出特定经济现象的演化理论也是可以理解的。也许,比批评这种理论抽象更重要的是,考虑可否在H-K理论与建立特定经济现象的演化理论之间构建某种逻辑,或者说在该理论启示下建立更为直接的演化经济学理论,以弥合那种逻辑断裂。斯道尔豪斯特(Stoelhorst,2011)结合H-K理论对经济增长的演化理论的思考,在这方面进行了有启示意义的尝试。

(二)H-K理论对不同程度的达尔文群体的适用性问题

霍奇逊与克努德森坚持认为达尔文主义演化机制主导着复杂群体系统的演化,理解与解释复杂群体系统必须涉及三位一体的达尔文原理。这个主张也遭到了强烈的抵制与批评,反对者的看法集中于两点:一是复杂群体系统的演化动态是否只存在达尔文主义一种机制(Vromen,2011),二是除了达尔文式复杂群体系统是否还有分类学意义上的其它类型的复杂群体系统(Godfrey-Smith,2009)。弗罗门认为H-K理论没有暗示自然选择是复杂群体系统中唯一运行的演化机制,除了典型的自然选择,在复杂群体系统中也许还存在其他如漂移与迁移之类运行着的机制。其实,这与H-K理论并不冲突,一方面,该理论设定选择的结果与适应性有关,将不依赖于适应性所进行的复制定义为漂移,并视漂移和功能变异为特例;另一方面,它还进一步指出漂移会产生激起后续选择过程的新变异,特别是对小规模群体,漂移的作用是累积的。事实上,在社会经济演化中漂移或功能变异并不是普遍存在的,其他如锁定(lock-in)现象都会阻止漂移。这就意味着,无论如何选择比漂移在社会经济演化中的作用更大。由此来看,即使是存在着其他的演化机制,也可以通过辅助性假设而被H-K理论兼容于其中。

相较而言,高德弗雷-史密斯(Godfrey-Smith,2009)基于分类法的批评对H-K理论更具有挑战性。他们将H-K理论所描述和适用的复杂群体系统界定为一种类型,且该类型可进一步区分为不同程度的达尔文主义群体:

(1)“最低限度的达尔文群体”。即存在着个体特性的代际遗传,或者遗传中主要因果行为是基于父母的一类群体。“它虽要求代际复制,但不要求复制中的高保真度,故不一定必须存在复制者。”

(2)“部分的达尔文群体”。即只有个体特性的留存与维持而没有真正的代际遗传,或者遗传中主要因果行为是基于后代的一类群体。

(3)“个体角色对称的达尔文群体”。达尔文原理所主导的首先必须是群体性质的系统,当个体在其互动网络中的角色越是接近对称时,如生物领域的有机体之间,就越具有群体性,则达尔文主义适用;反之,当个体在其互动网络中的角色越不对称时,就越缺乏群体性,如社会经济领域的个体之间,达尔文主义则不适用。

(4)“达尔文群体范式”。作为“最低限度的达尔文群体”的一个子集,它要求:一是群体成员复制成功的程度有赖于其内在固有特征而非外部因素,二是遗传中存在代际间区分或联系“瓶颈”的程度,三是复制中的高保真度。高德弗雷-史密斯认为复制中的高保真度是自然选择机制产生新奇的主要条件之一。

高德弗雷-史密斯认为,社会经济演化过程并不满足“最低限度的达尔文群体”的要求,至多是“部分的达尔文群体”的,有时甚至是非群体性的,更无法满足“达尔文群体范式”的条件。因此,针对H-K理论坚持在复制中高保真度复制的重要性,高德弗雷-史密斯认为这有时是必须的,但其范围仅限于生物演化领域,而在社会经济演化中,创新和自适应复杂性可能是在其他非达尔文式进程中生成的。所以,他们认为社会经济领域内没有相应的复制者或代际复制,存在着非达尔文主义演化的因果路径,需要非达尔文主义性质的原理予以解释。

最小限度的达尔文群体和部分的达尔文群体之间、群体和非群体之间、最小限度达尔文群体和达尔文群体范式之间建立的区别,意在通过揭示生物与社会经济两大领域演化的异质性,从而一方面说明H-K理论在社会经济领域适用的局限性,另一方面也暗示了哪种类型的达尔文群体应用H-K理论是有意义的。当然,这种区分也表明了在哪种类型的情况下我们被建议寻找非达尔文原理。但以此分类法来批评H-K理论在社会经济领域的适用性,存在几个基本问题:一是方法论问题。高德弗雷-史密斯基于分类法的批评似乎是基于类比的,而H-K理论是抽象与概括的,即非类比的,趋向于隐喻的。二是本体论问题。高德弗雷-史密斯主要以生物领域内的分类来对比社会经济领域,而H-K理论是对生物与社会经济两大领域本体共通性的抽象。三是逻辑层次问题。H-K理论定位于演化经济学元理论,而高德弗雷-史密斯似乎忽略了这一点,寻找的是有关特定群体情境的“中层理论”。四是如何认识H-K理论中核心的达尔文原理与辅助原理之间的关系问题。H-K理论在强调复制高保真度的同时,也将高保真度处理为一个动态的过程,即选择压力能通过清除阅读误差(关于输入信息)、发展误差(关于来自衍生复制者的互动者特性的发展)、拷贝误差(从一个衍生复制者到它的拷贝)、保留误差(储存的信息随着时间的推移而退化并失去其保真性)中较大的误差来减少拷贝误差的破坏性效应。这是H-K理论关于复制保真度的一个精炼,或者说一个辅助性原理,但并未被作为重点阐释。因此,对H-K理论的理解需要结合其提出但并未重点精炼的辅助性原理,而非仅仅聚焦于其核心部分的内容。正如霍奇逊与克努德森一再提示的,H-K理论需要更多的辅助性原理予以完善。因而,高德弗雷-史密斯基于分类法批评更多的应该是对H-K理论的启示而非否定。这种分类法有助于H-K这种高度抽象与概括的元理论向建立特定情境演化理论的回归,或者说分类法有助于根据社会经济特定情境建立H-K理论所需的辅助性假设。

(三)H-K理论与主要经济演化理论间的关系问题

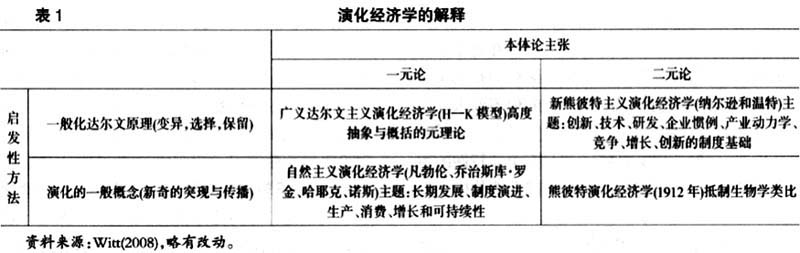

厘清H-K理论与其他经济演化理论间的关系,有助于澄清其元理论的地位。H-K理论是至今唯一一个(无论是否被普遍接受)具有达尔文化演化经济学的收敛性观点的理论,但同时演化经济学内部仍然存在着众多的思想流派与争论,要找到一种能够与H-K理论处于大致相同逻辑层次的理论分类不易,因为这要求分类必须是科学哲学而非思想史层面的。威特(Witt,2008)提供了一种演化经济学理论体系的分类法,逻辑层次大致与H-K理论相协调,故本文采用这一分类法。他按照不同的本体论主张即关于现实结构的假设和启发性方法即如何理解现实结构并对其概念化,将目前的演化经济学理论分为四种类型(图1)。从启发性方法来看,存在两种演化经济学:一种是广义达尔文主义演化经济学对达尔文原理的一般化应用,即H-K理论所主张的;另一种是自然主义演化经济学,使用演化的一般概念,强调新奇的突现和传播。从本体论基础来看,也存在两种演化经济学:一元论的演化经济学承认生物与人类社会进而社会经济两个世界的关系,二元论的演化经济学否定两个世界的关系。

由上观之,我们可以做如下分析。H-K理论与自然主义演化经济学接受生物与社会经济两大领域具有共通性本体的抽象,但关于演化概念的概括与精炼方法不同,作为一种元理论,H-K理论要想兼容自然主义,需要放松其关键假设——变异、遗传与选择机制共同发挥作用才能产生一个因果循环的演化进程。此外,H-K理论并未专门就变异进行概念精炼与概括,但从其阐释过程来看,作为变异结果的新奇的产生暗含于其互动(者)复制(者)原理中。例如,H-K理论指出,借助衍生复制者的精炼,社会存在的突现本体论作为由类规则构成的倾向性系统——被描述为制度——可以完美地融入其框架,制度与达尔文主义本体论之间的联系由此建立起来了。因此,我们有理由相信,借助自然主义关于新奇突现和传播理论的启示,加之某种辅助性假设,H-K理论在变异的概念精炼与概括方面尚有待深入研究。声称为拉马克主义的新熊彼特主义演化经济学(Nelson and Winter,1982),虽然坚持两大领域本体的不可通约性,但却在知识发展策略上使用了与H-K理论同属的达尔文原理。H-K理论在精炼概念的过程中,一方面通过以达尔文主义涵盖拉马克主义,在一定程度上弥合了与新熊彼特主义经济学的本体论冲突;另一方面,以衍生复制者等附加原理明确地兼容了惯例理论。熊彼特被视为演化经济学的先驱之一,其演化经济学是思想性而非体系性的,故在此不作对比讨论。

总之,H-K作为演化经济学的一种元理论,在更高的逻辑层面上不同程度地与其他主要演化经济学理论兼容。但这仍需要,一方面,H-K理论要放松有关达尔文机制有效作用的假设;另一方面,因为该模型与自然主义及新熊彼特主义演化经济学并不处于同一逻辑层次,所以需要添加与自然主义及新熊彼特主义演化经济学相关的辅助性理论来实现进一步的兼容。

四、结论

本文从霍奇逊与克努德森尝试综合与精炼广义达尔文主义的两个目标出发,描述了其精炼达尔文原理的主要思想,由它具备的广义达尔文主义“通论”特征与演化经济学元理论特征讨论了其何以为演化经济学“元理论”问题,进而结合这种广义达尔文主义演化经济学的元理论特征分析了与相关批评及其他演化经济学理论间的弥合。由对H-K广义达尔文主义演化经济学元理论地位的确认,本文发现其基本实现了第一个目标,即从关于生物进化的达尔文理论这一特殊内容中提取并得出一个对演化过程的普遍性理解,并证明了达尔文一般原理的分析能力。但是,通过将第一个目标的成果运用到具体的经济现象中从而发展出一个演化经济理论的第二个目标本质上仍未触及,只是通过仅有的几个辅助性原理进行了局部的涉及。因而这也是H-K理论遭受质疑的关键所在。不过本文的分析也表明,该演化经济学元理论高度抽象的逻辑层次导致其与建立特定演化经济理论的目标间存在着巨大的逻辑断裂,其间的逻辑链仍需要某种辅助性假设予以弥补。虽然霍奇逊与克努德森也一再强调其解释性框架需辅之以尚未被加入三大达尔文原理的辅助性特定领域假设,但却未说明如何根据其H-K理论形成辅助性假设,这又成为其遭受批评的另一个焦点。因而,本文认为批评者的观点以及其他主要经济演化理论恰恰可以从这一方面给予弥补。在H-K理论及其所需的特定领域辅助性假设之间,需要从H-K这种元理论“自上而下”以及主要经济演化理论“自下而上”的双向启发式逻辑建立过程。这也是围绕H-K理论未来可展开的研究。当然,最后本文还是要强调,作为演化经济学的一种元理论,H-K理论更多地着眼于达尔文主义核心原理更具哲学意义的逻辑层面及其及更明确的阐述。不关注这一点,再有意义的批评也许会失去其目标。

限于篇幅,此处只给出部分主要文献,略去其他,有需要可向作者索取。

参考文献:

[1]Godfrey-Smith P. 2009. Darwinian Populations and Natural Selection. Oxford: Oxford University Press.

[2]Hodgson G M, Knudsen T. 2006. Why we need a generalized Darwinism, and why generalized Darwinism is not enough. Journal of Economic Behavior & Organization, 61(1): 1-19.

[3]Hodgson G M, Knudsen T. 2010. Darwin's Conjecture : The Search for General Principles of Social and Economic Evolution. Chicago : University of Chicago Press.

[4]Hodgson G M. 2002. Darwinism in economics: From analogy to ontology. Journal of Evolutionary Economics, 12(3): 259-281.

[5]Hodgson G M. 2010. A philosophical perspective on contemporary evolutionary economics. Papers on Economics and Evolution 1001, Max Planck Institute of Economics.

[6]Nelson R R, Winter S G. 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[7]Stoelhorst J W. 2011. The firm as a Darwin machine : How Generalized Darwinism can further the development of an evolutionary theory of economic growth. Papers on Economics and Evolution 1007, Max Planck Institute of Economics, Jena.

[8]Vromen. 2011. Heterogeneous economic evolution : A different view on Darwinizing evolutionary economics. Papers on Economics and Evolution 1007, Max Planck Institute of Economics, Jena.

[9]Witt. 2008. What is specific about evolutionary economics? Evolutionary Economics, 18(5): 547-575.