二、社会偏好的测度

由于主流经济学的自利模型假设经济人是按照自我利益最大化为其行为准则,这种自利偏好没有深浅之分,因此这个模型并不存在自利偏好的测度问题,但是社会偏好理论还原了人性规定的复杂性的真实,也承认行为人的社会偏好存在多元化和异质性。因此,在理论上就存在社会偏好的一个测度和比较问题,社会偏好的测度也是对亲社会性行为进行社会偏好分解和检验的一个基础。可以说,社会偏好的测度问题是和亲社会性行为的社会偏好的分解和检验问题同样是既困难又急需解决的一个问题。在本部分内容中我们对三种经典的社会偏好(利他偏好、互惠偏好和差异厌恶偏好)的测度进行了一个文献上的梳理。

(一)利他偏好的测度

利他主义或者利他偏好这一个概念还有诸多争议。比如,哲学、伦理学意义上的利他既重视行为动机,也考虑行为结果,两相比较,更偏重行为动机;生物学意义上的利他只以行为结果为惟一标准。又比如,哲学、伦理学意义上的利他关注的是个人的福利,而生物学意义上的利他关注的是个体的生存适合度。经济学一般认为的所谓利他(altruism),就是出于对他人福利(welfare)的关心而愿意牺牲自身的福利,是一个与利己(egoism)或自利(self-interest)相对的概念。从现实的角度出发,应当认为以增进他人福利为最终目标,以心理满足为动机和结果的利他是纯粹利他。从三种社会偏好的比较来看,利他偏好较之于互惠偏好和差异厌恶偏好而言,实际上是一种无条件的社会偏好。

利他偏好的一个难题在于它的可测度性问题。直接或间接的自利行为能够进行量化,其归根结底是一种交换,交换能够形成价格(不管这种价格是否采取货币形式)并显示出该行为的成本。成本是通过外在效果衡量主观动机的标尺,是经济学分析人的行为的必要条件。相反,因为纯粹利他行为与交换无缘,所以无法显示出成本,也就难以量化并成为经济学研究的对象。而行为经济学和实验经济学的发展为解决上述难题带来了曙光。在实验条件下,人们的初始禀赋被标准化为筹码或现金,人们的行为由于必须遵从实验规则而大大简化,因而人们的偏好可以清晰地显示在实验数据中,这就使对纯粹利他行为的量化研究具备了可能性。目前来看,一般用独裁者实验中独裁者的分配额作为测度行为主体利他偏好的测度。

Andreoni和Miller(2002)通过一组独裁者的实验研究表明,超过98%的受试者的行为符合一般性显示偏好公理(generalized axiom of revealed preference)。由此可以推断出,包含了利他偏好的效用函数是连续、单调的凸函数。也就是说,利他偏好是理性的,经济学模型可以用来研究纯粹利他行为并予以量化。

那么通过独裁者测度的利他偏好能够真实地反映行为人关心他人福利的程度么?Fowler(2006)通过独裁者实验测度了行为人的利他偏好,并用调查问卷的方法检验了独裁者实验中的结果能否反映所试图测量的利他偏好,这份问卷包括人道主义量表,并询问被试者是否给(或打算给)受卡特里娜飓风袭击的灾区捐款。统计分析显示,游戏结果与量表得分、捐款行为/意愿具有正的相关关系。这说明独裁者实验中的结果能够显著地预测量表得分和捐款行为/意愿。因此,Fowler(2006)认为,独裁者实验用来测度的利他偏好确实能够在一定程度上反映被试者关心他人福利的程度。同时,Fowler(2006)通过询问被试者过去两年内参与政治活动(参与竞选工作、“群体性事件”、社区活动等)的情况度量被试者的政治参与程度。结果,统计分析显示,前述的利他度量对被试者的政治参与度具有很强的预测能力。

(二)互惠偏好的测度

互惠偏好是指人们会对对方善意的行为进行回报,而对敌对的行为进行报复。Kolm(2000)指出,“人类社会中存在大量的互惠行为,而且是人们组成群体和社会的润滑剂”。实验经济学的大量实验(比如:Fehr and G chter,2000b;Fehr and Schmidt,2003;G

chter,2000b;Fehr and Schmidt,2003;G chter and Falk,2002;Falk and Fischbacher,2006;等)已经证明了这种行为存在的广泛性。由于信任的本质实际上就是一种互惠偏好,因此对互惠偏好的测度与信任水平的测度息息相关,根据已有的文献存在调查问卷的方法和实验的方法对个体的信任水平或互惠偏好进行测度。

chter and Falk,2002;Falk and Fischbacher,2006;等)已经证明了这种行为存在的广泛性。由于信任的本质实际上就是一种互惠偏好,因此对互惠偏好的测度与信任水平的测度息息相关,根据已有的文献存在调查问卷的方法和实验的方法对个体的信任水平或互惠偏好进行测度。

1.社会调查问卷方法

实验经济学兴起之前,对信任水平或互惠偏好的测度一般运用以GSS(general social survey)和WVS(world values survery)为代表的社会调查问卷方法。该问卷调查主要包括了信任、公平、助人三个方面的问题。信任的问卷问题为:一般来说,你认为社会中的大部分人是值得信任的么?或者你是否觉得与人打交道时不必太谨慎?公平的问卷问题为:你认为大部分人的为人处世是公平公正的么?或者你是否认为大部分人在有机会的时候就会试着去利用你?助人的问卷问题为:你认为大多数的时候人们是乐于助人的么?还是你觉得他们大部分只是为自己着想?这三个问卷变量可以进一步构造一个综合标准化的信任指数(GSSindex)。很多研究已经发现GSS的问卷调查得到的信任数据与经济增长(Knack and Keefer,1997)、犯罪率(Kennedy et al.,1998及Lederman et al.,2002)、公民参与性(Brehm and Rahn,1997)、交通设施(Fisman and Khanna,1999)等具备显著相关性。但是,GSS问卷调查方法与信任博弈中的信任行为和可信任行为是否相关还存在很大争议。一般的研究比如Glaeser等(2000)、Holm和Danielson(2005)等均认为,信任博弈实验中的可信任回报行为与信任问卷值相关,但是与委托人的信任投资行为并不一定相关。Capra等(2008)的最新研究表明在控制利他偏好时,GSS信任问卷可以解释信任博弈中的信任行为。因此,Capra等(2008)认为用来测度信任水平的GSS信任指数是一个对实验中的信任行为的较好预测指标。Glaeser等(2000)在GSS问卷基础上进一步设置了测度信任态度和信任行为更多的变量指标,这些指标包括用来测度信任水平的信任行为指数(包括对朋友和陌生人的借款频率及是否经常锁门等)和对陌生人的信任态度程度,也包括用来测度可信任水平的“自我评价的可信任水平”和诚实度等变量,相关的研究已经发现这些变量对实验行为有着显著影响,而且其自我评价的可信任程度与其实验中的真实回报行为表现一致,因此该变量也可以作为用来测度可信任水平的一个指标。

2.信任博弈实验方法

随着Berg等(1995)信任博弈实验方法的运用,实验经济学家为测度个体的信任水平和互惠偏好提供了一种更为有效的方法,信任博弈实验是用来度量信任水平(trust)和可信任水平(trustworthiness)的一个经典博弈实验。Camerer(2003)就认为,在可控的带有激励机制的实验环境条件下,由于双向匿名的一次性信任博弈中剔除了博弈双方的相互关系和社会因素等优点,它所得出的数据就是一个纯粹的信任水平。Berg等(1995)的信任博弈实验描述了这么一个双人博弈过程,在整个实验中,实验双方都不直接接触,而是通过电脑或者实验组织者来传递信息。委托人会从主持人得到一笔钱(或实验筹码)y,委托人可以选择0到y之间任何数额的钱z交给代理人,当委托人投资z时,代理人能自动得到3z,然后代理人可以选择一个从0到3z的数额还给委托人。根据博弈论中的逆向归纳法,在最后一阶段,代理人知道这种博弈是一次性的,如果按照自我利益最大化原则,他就应该持有所有的钱而不选择返还。由于理性化的委托人能预计到代理人的策略,所以他就不会投资任何钱给代理人,即这个博弈的纳什均衡是委托人选择不投资,代理人选择不返还,双方无法建立信任。其实验结果是,一般委托人会投资他手中一半的钱,而最后代理人也会返回比委托人投资额稍多的回报额给对方。因此,我们可以用委托人的投资额作为其信任水平的度量指标,如果委托人投资越多,说明他越信任对方,反之说明他越不信任对方;从代理人的角度来看,可以用他的返还比例来测度其可信任水平,如果他返还越多,说明他的可信任程度越高,反之则可信任度越低。

对于信任水平的两种测度方法的一个相关问题是对这两种方法进行比较。这方面内容可参考相关的文献(Glaeser et al.,2000;Holm and Danielson,2005;Capra et al.,2008;等),这里不再阐述。

(三)差异厌恶偏好的测度

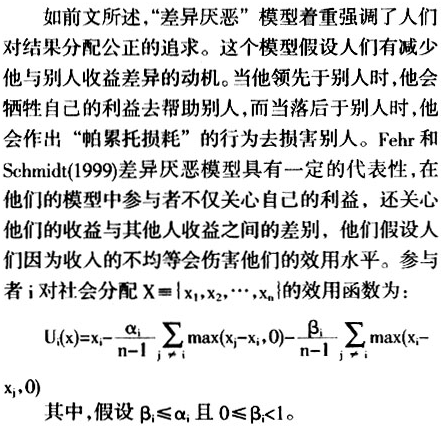

特别地,双人博弈中的具体效用函数给出如下:

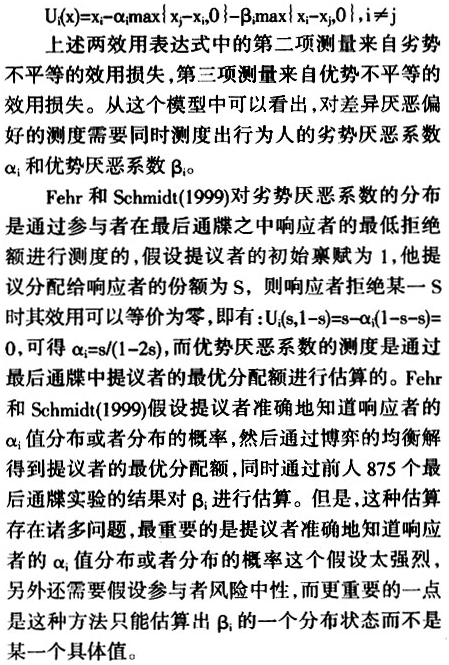

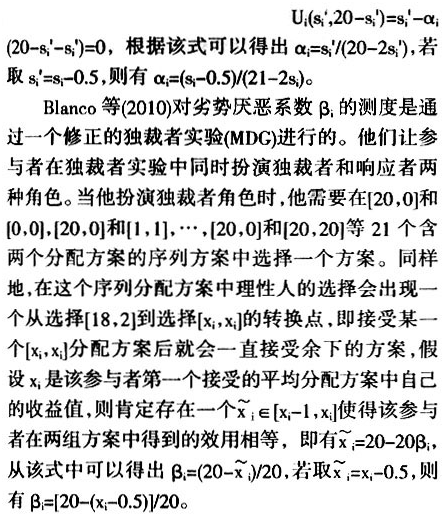

针对Fehr和Schmidt(1999)的提示及其缺陷,Blanco等(2010)进一步展开了差异厌恶偏好测度的研究,他们的目的在于验证差异厌恶模型的预测能力,而验证F&S模型最基础也是最困难的工作在于把模型中的两个参数测试出来。Blanco等(2010)的创新之处在于找到了这个测度方法,他们用一个修正的最后通牒实验和修正的独裁者实验分别测试出了F&S模型中的这两个参数。具体来说,他们在最后通牒实验让参与者同时扮演提议者和响应者两种角色,在当响应者时参与者要对[20,0],[19,1],[18,2],…,[2,18],[1,19],[0,20]等21个分配方案的每个方案进行拒绝或者接受的策略选择,在这个序列的分配方案中理性人的选择会出现一个从拒绝到接受的转换点,即接受某一个分配方案后就会一直接受余下的方案。假设 是该参与者第一个接受的分配方案中自己的收益值,

是该参与者第一个接受的分配方案中自己的收益值, -1是参与者最后拒绝的一个分配方案中自己的收益值,则肯定存在一个

-1是参与者最后拒绝的一个分配方案中自己的收益值,则肯定存在一个 '∈[

'∈[ -1,

-1, ]使得参与者在接受该方案和拒绝该方案时效用无差异,即有

]使得参与者在接受该方案和拒绝该方案时效用无差异,即有

Dannenberg等(2007)沿用Blanco等(2010)的研究提出了一个非常相近的测度方法,他们对优势厌恶的测度方法与Blanco等(2010)相同,不同之处在于Dannenberg等(2007)认为对劣势厌恶系数的测度不能通过最后通牒中对方案的拒绝或者接受来测度,因为这带有明显的策略互动,这种策略互动的背后很可能有动机或者互惠偏好的因素存在,要完全测度出差异厌恶偏好则必须把策略互动剔除,所以他们进一步修正了Blanco等(2010)对劣势厌恶系数的测度方法,同优势厌恶系数的测度一样,让参与者在[5.00,5.00]和[2.00,2.00],[4.44,5.56]和[2,2],[4.42,5.58]和[2,2],…[1.43,8.57]和[2,2],[0.10,9.90]和[2,2]总共22项含两组分配方案的方案中进行选择,从而测试出劣势厌恶系数。

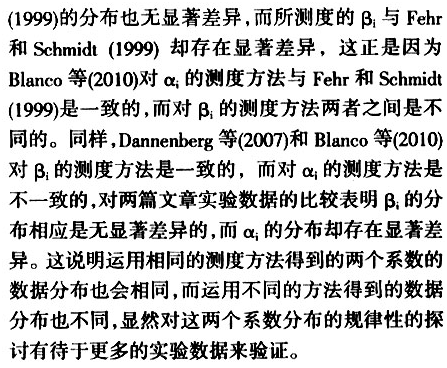

Fehr和Schmidt(1999)根据前人做的最后通牒的实验结果,保守地估算出劣势厌恶系数的分布为:α=0(30%),α=0.5(30%),α=1(30%),α=4(10%);而优势厌恶系数的分布为:β=0(30%),β=0.25(30%),β=0.6(40%)。Blanco等(2010)运用他们自己的测算方法对61个样本的统计表明,其劣势厌恶系数的分布与Fehr和Schmidt(1999)无差异,但是对两篇文献优势厌恶系数数值的检验表明β的分布呈现显著差异。由于Blanco等(2010)采用的是一个被试内的实验方法(within-subject),因此可以估算这两个参数的联合分布并进行比较,他们的数据表明Fehr和Schmidt(1999)对这两个参数的两个重要假设即α>β以及两者正相关并不成立。Dannenberg等(2007)采用的371个样本在更大范围内同样拒绝了Fehr和Schmidt(1999)的这两个假设,而且数据分析表明他们样本的劣势厌恶系数与Blanco等(2010)的劣势厌恶系数的分布显著不同,特别是在Dannenberg等(2007)中α=0即完全自私的人的比例是Blanco等(2010)样本的五倍之多,而优势厌恶系数的分布则没有显著不同。显然,这个对比的结果的差异在于,Dannenberg等(2007)采用的劣势厌恶测度方法与Blanco等(2010)不同。由于他们采用了一个“无策略互动”的方法,相当于剔除了参与者的互惠偏好动机,因此人们在Dannenberg等(2007)中显得自私的比例会大幅增加。

总起来说,Fehr和Schmidt(1999)只是提供了一种测度劣势厌恶系数的策略性方法,而Blanco等(2010)首次提出了测度优势厌恶系数的方法,同时Dannenberg等(2007)运用非策略方法对Fehr和Schmidt(1999)以及Blanco等(2010)对优势厌恶系数的策略方法进行了改进并得到了较为纯粹的优势厌恶系数。这种方法论上的差异性与测度结果的差异性相对应,比如Blanco等(2010)所运用的对劣势厌恶系数的测度方法实际上与Fehr和Schmidt(1999)的方法相一致,都是通过最后通牒实验中被试作为响应者的最低接受额来反推被试的劣势厌恶系数,他们所测度的 数值的分布与Fehr和Schmidt

数值的分布与Fehr和Schmidt

三、社会偏好的外溢

社会偏好理论尽管越来越在主流经济学界产生重要影响,但不可否认的是,它仍然在许多方法论方面受到质疑。其中最大的一个批评是,人们在实验中所呈现出来的这些社会偏好或亲社会行为是否真实地反映了其在现实生活中的偏好和行为呢?或者说,这种社会偏好是否是稳定的呢?众所周知,偏好的稳定性假设是经济学分析的基本前提之一。Friedman(1962)、Becker(1976)、Stigler和Becker(1977)等均认为,个体在不同时间段面临相同决策时会表现同一种偏好类型。因此,社会偏好理论如果能够得到广泛的应用,就必须对其稳定性问题作深入研究。

Levitt和List(2007b)运用实验的方法对社会偏好的稳定性进行了质疑,他们认为人的偏好至少要依赖于特定的情境。Levitt和List(2007b)指出了经济学实验与自然生活三个至关重要的区别。第一个是财富禀赋。实验室中实验对象的财富禀赋是由实验组织者给予的,而现实生活中人们的财富往往是自己通过劳动所得,因此他们在两种环境中体现出来的行为就有可能不一致。比如,Cherry等(2002)就发现,实验对象在独裁者博弈中的分配行为,会因为财富禀赋是随机分布给予的或是通过某项任务获得的而不同。第二个因素是社会规范(social norm)。社会规范在无相关背景的实验室中或在有着丰富背景的现实生活环境中的触发机制会显著不同。正如Bardsley(2005)指出,实验室一方面可以有效地从纷乱杂合的多因素中提炼出某些我们需要的变量,但是另一方面也失去了在现实生活当中丰富的社会人文背景,而后者是人类行为决策的一个重要参考点。第三个因素是实验组织者的监视。由于实验对象往往受实验组织者的监督查看,因此实验对象的行为有时会表现出“取悦实验者”的倾向或者效应。比如,Carpenter等(2005)就发现,有些在现实生活中往往很吝啬很自我的人在实验中的行为往往表现很慷慨,这很可能就是因为这些人是为了取悦实验者而不敢表现自己的真实行为。因此,实验室和现实生活的不同会导致亲社会性行为两个方面的不同。首先,正如List(2006)的研究表明,实验室中的亲社会性行为比现实生活当中的更为显著,而且其水平也往往高于现实生活;另外一种观点则认为,实验室中的行为与现实生活中的行为没有相关性,这种不相关很可能是由于Levitt和List(2007b)所指出的三个因素所导致的。

总起来说,实验经济学的一个争议就是人们在控制性的实验室当中的行为是否会与其现实自然生活状态中的行为表现一致?也可以等同于说,实验对象在具体实验中可能呈现出的诸如互惠偏好、差异厌恶偏好、利他偏好等等是否也会同样体现在他的自然生活状态之中?这个问题也被归纳为实验结果的外溢性(external validity)问题。为了解答这个问题所引起的疑惑,以下本文从独裁者实验、信任博弈实验和公共品博弈实验分别列举了一些社会偏好可外溢的最新研究证据。

首先,独裁者实验由于可以刻画现实生活中人们的慈善捐赠行为,因此关于利他偏好的外溢性研究,可以从人们在独裁者实验的分配行为和其现实生活中的捐赠行为的比较入手。比如Fowler(2006)选取了249名参与政治学课程学习的本科生作为研究对象,其中的235名被试者参加了2004年5月份举行的加利福尼亚州预选。Fowler(2006)通过独裁者实验测度了他们的利他偏好,并用调查问卷的方法检验了独裁者实验中的结果能否反映所测量的利他偏好,并询问被试者是否给受卡特里娜飓风袭击的灾区捐款。统计分析显示,游戏结果与量表得分、捐款行为具有正的相关关系。这说明独裁者实验中的结果能够显著地预测量表得分和捐款行为,其研究同时也发现这种利他偏好还可以显著解释被试者的政治参与程度。因此,Fowler(2006)认为,用独裁者实验来测度的利他偏好,确实能够一定程度上反映被试者关心他人福利的程度。Benz和Meier(2008)针对同一个群体即苏黎世大学的182名学生做了两个不同的研究,第一个研究是让他们参加一个独裁者实验,第二个研究是让他们在现实生活中对学校的某一慈善基金进行捐献,然后对比这两种数据。值得注意的是,学生的独裁者实验和其对慈善基金的捐献行为前后间隔了两年左右时间。他们发现,这两种不同环境中的行为存在某种微弱的相关性,相关系数为0.25到0.4之间。他们的研究表明,实验室中的人的行为表现确实可以用来预测人在具体现实生活中的行为表现。

其次,关于互惠偏好的外溢性研究往往与信任博弈实验结合在一起。比如Karlan(2005)针对秘鲁小额信贷借款人的偿还行为研究发现,这些借款人在一年前的信任博弈实验中表现得也往往值得信任,这说明在实验中表现较强互惠偏好的个体在现实生活中其偿还率也更高。还有一个有趣的研究来自Baran等(2010)的实验。他们对芝加哥大学2008级的462名MBA学员在其学习初期进行信任博弈实验,并将其作为代理人时的返还额作为互惠偏好的测度,在18个月的课程学习结束之后,这些学员进行了真实的作为一种回报母校教育的校友捐赠活动。其结果表明,在信任博弈中返还额每增加1%的实验对象在18个月之后的校友捐赠活动中也平均多捐赠了31美元。

还有比较有说服力的证据来自公共品博弈实验,因为现实生活中存在许多符合公共品博弈的真实情境,这为社会偏好的外溢性研究提供了一定程度的研究基础,尽管这些研究往往需要组织者付出巨大的人力、物力、财力以及时间。比如de Oliveira等(2009)在美国得克萨斯达拉斯区域选取了190名低收入城市居民进行了一个线性的公共品博弈,从其中测量出人们的合作偏好,然后用这种偏好来预测人们在当地实际的公共品供给行为(比如对当地慈善组织的捐助)。他们的结果表明在实验室中进行的捐献行为与实际的公共品供给行为之间存在某种关联。Carpenter和Seki(2011)针对日本富山湾的渔民的研究则发现,这些在公共品博弈实验中表现出合作倾向的渔民在实际的捕鱼生产活动中也往往更加积极。Leibbrandt等(2010)针对巴西东北部两种类型的渔民即海洋渔民和内陆渔民的对比也发现,在公共品博弈实验、最后通牒实验和独裁者实验中,海洋渔民均要比内陆渔民更倾向于合作或更为慷慨,而事实上,海洋渔民在实际的捕鱼行动中,其成功与否就是取决于相互的合作和协调,而后者往往选择单枪匹马的工作模式。同样地,一个类似的研究来自Rustagi等(2010)。他们对埃塞俄比亚一个叫Bale Oromo地区的49个群体共679个牧民进行了公共品博弈实验,并且收集了这些牧民群体相应的草原保护数据,在控制其他因素后,其分析结果表明,在公共品实验中呈现出拥有较多条件合作者(互惠偏好者)的群体,其相应的植被保护也更好,当条件合作者每增加10%其植被相应增加3%,可以说,在实验中条件合作者显著增加的牧民群体在现实的环境保护中也有效地防止了“公共地悲剧”。

所有的这些实验均表明,实验室中的个体行为表现确实可以用来预测其相应具体现实生活中的行为表现,从而呈现出一定的偏好外溢性。值得注意的是,这些研究的被试者从学生到社会各种阶层人员不一,其研究对象是多元化而非单一的,故其研究结果具有一定的普遍意义。这也说明社会偏好至少在某种程度是稳定的,从而为社会偏好模型的构建、估计和预测提供了实证基础。实际上,如果社会偏好会呈现出外溢性,我们就可以通过测度人们特定实验情境下的社会偏好以用来预测其另外一种情境下的个体特定行为,这显然具有积极的政策意义。

(未完待续)

经济学

超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述(三)

http://www.newdu.com 2018/3/8 《南开经济研究》(津)2012年1期第63~100页 陈叶烽 叶… 参加讨论

Tags:超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述(三)

责任编辑:admin相关文章列表

没有相关文章

[ 查看全部 ] 网友评论

没有任何评论