摘要:作为公共品的基础设施,由政府、营利性主体、非政府性非营利性主体三种不同供给方式的比较似属空白。在中国水运基建纵贯三个世纪的原始档案与深度调研的基础上,本文考察和比较公益法人、国营企业、现代公司三种微观主体,以及社会、政府与市场三种机制在基础设施供给上的特点、约束条件与绩效。计划经济下单一的政府所属企事业单位主导公共品供给难以克服根本性的制约,公益建造的局限性长远来说也很明显,现代公司提供基础设施则具有无可限量的拓展空间,能够更大程度激发微观主体活力的市场经济体制才能创造出更多更好的公共产品。公司治理下的竞争性中央企业脱胎换骨,在新世纪逐渐完善的市场经济制度下实现了自主创新,推动了中国水运基建的跨越式发展。三类微观主体在水运基建的历史与实践的比较研究带来学术创新与理论拓展。

关键词:基础设施;公益法人;市场化;国营企业;现代公司治理

(发表于《管理世界》2020年第4期)

学术界一般认为基础设施是一种公共品,国内学者长期认为应该由政府及其企事业单位主导,现在越来越多的学者接受市场化供给模式。在政府与私营部门之外,还存在着各类民间团体与公共组织,同样可以成为基础设施的有效供给者。Ostrom及其合作者(Ostrom,1990;Ostrom,2000;Dietz etc.,2003)的研究表明,公共组织通过自我约束、自我治理在一定条件下也可以实现对公共领域的有效治理和利用。随着社会的不断发展,新的技术、制度、工具与组织方式重新塑造了公共品的供给主体与供给方式,政府所扮演的角色在理论和实践上都得到了充分的反思(Salamon, 2011)。龙登高等(2018)的研究表明,传统中国的民间组织主导了基层公共品的供给,包括桥梁、义渡、道路、水利等多种基础设施。学界逐步开始认识到政府、市场与非营利组织具有各自的特点,并且相互之间存在合作、互动解决社会问题的可能(Brinkerhoff etc.,2002;Salamon & Toepler, 2015)。①

然而,三种主体不同供给模式的比较研究阙如,理论探讨仍有待提升。从清末至今,中国水运基建的供给主体依次经历了公益法人、国营企事业单位、现代公司三种模式,也对应着社会、政府与市场三种机制。本文首次整理了跨越三个世纪具有连续性的中英文原始档案,进行了深度访谈与实地调研②,在此基础上探讨不同机制和社会经济背景下基础设施供给主体的特点、约束条件与绩效,并进行历史比较和理论探讨。同时,新世纪中国水运基建由低迷迅速实现了跨越式发展,一方面验证了市场化现代公司主导基础设施建设的绩效,另一方面说明了激发原创研究的重要性。有的学者无视已经发生了脱胎换骨的变化,仍停留于世纪之初的数据与认知,却对当今现实评头品足;有的研究者则由缺乏自信转向盲目膨胀,一些长期实践中已被淘汰的观念沉渣泛起,造成理论与实践的认识混乱。伟大的实践呼唤理论创新。只有通过比较研究与长时段考察,才能有望正本清源,并校正未来的发展方向。

一、公益法人供给及其局限性

公益法人,即非营利性、非政府的独立机构。分别于1897年、1905年成立的海河工程局与浚浦局就是在特定历史背景下形成的非营利性专业机构,清末民国时期承担天津、上海两大港口的航道疏浚等公共事业(龙登高等,2017)。通商开埠后外国轮船航运带来了河道疏浚的新需求。在外方的压力和推动下,最初以“官督洋办”成立疏浚机构,继而成为公益法人,以中国政府相关部门的官员(包括外籍的海关税务司)组成董事局,设立以外国领事、外国轮船公司为主要成员的顾问局,洋总工程师全面负责机构运营、技术与管理事务。作为公益法人,要向中外利益相关方负责,因而信息公开、透明,运营规范而有效率,取得了良好的绩效(伊巍,2019)。公益建造、免费使用的这种模式,其实在中国源远流长。与18世纪英国、19世纪美国多由营利性主体尤其是公司经营收费公路、运河与铁路形成鲜明的对照,明清地方性基础设施,从资金筹集、主持修建、运营管理与后期维护,多由各种民间组织具体实施,有的长达数百年,相关的组织机构、治理结构、法人产权制度及市场机制都趋于成熟(龙登高等,2018a)。但是其局限性也很明显。

一是业务范围的地域性。海河工程局、浚浦局是特定地域内,中外官商各利益相关方合作博弈的产物,其业务限定在各方所商定的地理范围内,专门服务于天津、上海的航道疏浚,几乎从未考虑向外拓展市场。传统时期民众公益建造的公共工程也无一例外都是地方性的。

二是经费来源的地域性。津沪疏浚经费主要来自两地的海关附加税,其使用同时受制于中外政府,也受制于当地海关,还受捐纳方轮船公司与洋行的影响(龙登高等,2018b)。专项税注定了其经费使用的专门性,很难涉及疏浚之外的行业或区域以外的业务。

三是缺乏利润积累途径,难以实现自我扩张。这是由公益法人的性质所决定的。海关附加税作为资金的主要来源,决定了其主营业务不能另外收取费用,只有疏浚与破冰主业之外的,诸如委托吹填、土地和船舶设备租赁等非主营业务才可以收费,然而毕竟为数不多。公益机构并非不能盈利,但利润积累有限,缺乏扩大再生产和拓展市场的内生动力。

四是组织者、经营者缺乏拓展驱动。两大疏浚机构没有股东,即使有赢利也不能用于分红。组织者(理事、董事)尽职尽责,安于本分工作,但缺乏扩张的意愿。

企业则不然,其资金来自于自身利润积累或资本市场,可以实现自我扩张和可持续发展。如果说公益法人是为了完成各利益相关方委托的目标,国营企事业单位是为了完成政府的任务,那么现代公司则是追求市场利润。在追逐和扩大利润的过程中,现代公司设法破除特定利益群体和地域的限制,也就是摆脱了North(2005)所谓的人格化交易的限制,从而具有非人格化交易的拓展性,能够面向市场寻求无限发展的空间。

二、计划经济下政府主导公共品的根本制约

1945年抗战胜利后,国民政府接收海河工程局、浚浦局,将其性质变更为事业单位。1949年后,人民政府在全国范围内统筹整合水运建设力量,系统规划与管理,逐步建立了国营企业(及事业单位)构成的计划经济下的组织体系。交通部统一领导的疏浚、筑港、设计与装备企业,保证了1950年代前期水运建设业迅速恢复发展(熊金武等,2020)。然而,国营企业、计划经济的痼疾很快使水运建设走向长达十余年的低迷乃至衰退,政府自营并完全主导公共品的根本制约表露无遗。

其一,计划经济体制下依据身份与等级分配资源,水运基建各微观主体只不过是政府体系的一个组成部分,有严格的行政级别,缺乏自主决策权,也缺乏约束与激励。资源分配、上级指令与信息的传达都按相应的等级进行,政府认为重要的部门则给予较高的行政级别,管控的程度也更深。交通部所属水运企业多为厅局级单位,具有较高行政等级,在重工业优先的计划经济时期是受到重视的单位。企业及其员工均按身份与等级由政府配置资源,对市场激励机制极为排斥,干部由上级任命,工资来自财政拨款;工程与资源均由上级分配;政府负有无限责任,小至海员服装都得由国务院副总理讨论确定。即使到了1980年,能否实行计件工资制、微小至4分钱的奖金,也得多名中央领导亲自过问才能实施。③正是这样事无巨细都需要服从上级安排的体制,扼杀了企业获取资源、组织生产以及提高效率的创造力、自主权和积极性,成为我国水运基建行业长期低迷不前的重要原因。

其二,政府通过计划的方式控制与配置资源,以“条条块块”为分配途径,各水运建设单位只能被动接受,这与竞争机制天然不兼容。“条”即中央部委的行业,“块”即地方政府,形成了中央直接控制的行业与自成一体的地方并存的“M”型体制(Qian & Xu,1993;Qian etc.,2006; Xu,2011)。看似完整的经济体或市场,在条块分割之下支离破碎,既阻挡着生产要素与资源的流动,也扼杀了竞争。水运建设行业中的天津、上海、广州、武汉各大航道局、航务局,都有着严格的地域界限,各企业只能在划定的区域内开展业务,不得随意逾越。主要港口建设与河道疏浚的投资大多直接由中央政府财政拨款,其他主体没有自主投资的权限,因而投资额始终有限,而且波动极大。

其三,价格由政府确定,不能反映真实的资源稀缺程度,信号失真乃至消失。这导致生产要素的流动与配置,无法根据价格信号流向效率最高的领域和企业。④价格是一个灵敏的经济指标,生产成本、市场供求、货币供给等情况都会通过价格得到体现。企业可以据此调整产品结构与产量,政府可以据此及时了解市场运行状况,并采取有效的调控措施。而政府制定价格,则不可避免地存在很多问题。信息和知识在社会中分布高度分散,单一主体不可能实现有效的搜集、使用(Hayek,1945),同时政府对收集的信息也没有足够的处理能力 (Ellman, 1978),这从根本上制约了通过政府及其计划实现经济持续发展的可能性。

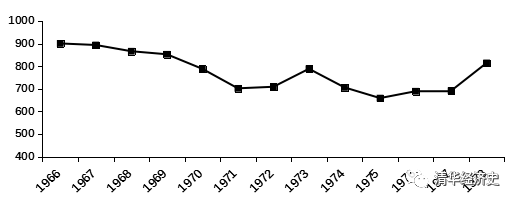

中国的体量极大、区域差异也很大,为减轻信息处理的难度、方便管理,不得不维持原料价格、产品价格、员工工资等名义变量的长期稳定,这会导致价格信号的扭曲。如图1所示,1966-1978年天津航道局的工资十余年没有增长,相反还略有下降,总体维持在一个僵化不变的状态。

图1 1966-1978年天津航道局工资变动(元)

红色经济学家薛暮桥作为中国价格的设计者与实践者深知其弊(周建波、孙淮宁,2011)。因此,改革开放后包括薛暮桥在内的原先计划经济的制订者大多很快转变为市场经济的推动者(徐建青等,2017)。但他们仍然不放心市场,事实上大多数人都不放心市场——变动不居的价格、不确定的市场,总是让人担心,因而随时都可能遭受来自政府与社会的干扰。一旦政府企图以整齐划一、干净纯粹的直线思维与理想模式来规划和配置资源时,危机也就潜滋暗长了。

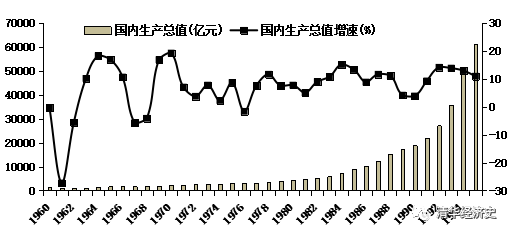

其四,微观主体缺乏市场激励机制与自主决策权,完全听命于政府安排,导致经济波动大,效率低下,这是计划经济又一不可克服的痼疾,水运建设业也深受其害。政府全面控制的初衷是实现平稳均衡发展,现在仍有不少人持这种看法,然而计划经济体制最大的缺陷恰恰是不能保证可持续的生产高效率(武力,2003)。如图2所示,1960-1977年和1978-1995年两个时段中的GDP增速方差分别为121.73和10.96,波动方差相差悬殊,而且前者17年间出现了6个年份的负增长,20世纪80、90年代改革开放尽管一直处于探索和摸索过程中,但经济负增长再也没有出现过。原因就在于本文所论四大痼疾,并直接表现为以运动方式推动经济建设就不可避免的出现中途调整、整顿、中断、延迟甚至下马,规划和建设都缺乏连续性,造成很多“胡子工程”、“癞痢头工程”。例如酒泉钢铁厂,从1958年到1980年建造方案变了6次都没有确定下来,直到八十年代初才有成品钢生产出来。⑤1962年曾有基建专家指出,

“建国以来,我国建设总投资的一半左右,在建设过程中因各种原因中途停顿,最终没有建成而浪费掉了”(钱永昌,2008)。1973-1975年“三年大建港”后,1976年国家财政无力继续投入,又留下不少烂尾工程。

图2 改革开放前后15年经济发展情况对比

计划经济体制下的经济剧烈波动,可以从几次政策变化导致短期内职工人数大起大落得到清晰的印证。大跃进期间,1958年末全国职工人数在一年内陡增45.9%,三年自然灾害其间又精简下放了大约37%(罗平汉,2003)。即使水运业在重工业优先的举国体制下受到高度重视,仍然难以避免此类冲击。1956年,天航局的年职工平均人数为2570人⑥,而大跃进期间仅仅天航局下属的大运河工程队就在1958年、1959年分别补充152人和977人⑦,增幅惊人。随着三年自然灾害时期政府大力精简压缩国家人员编制,水运基建企业的员工又大幅下降。四航局的年职工平均人数从1960年的1478人下降到1961年的804人,降幅45.6%。⑧可见,在政府的管理之下,水运基建企业连员工规模都无法自行决定,经营绩效也不可避免的剧烈变动,导致长期的绩效低下(熊金武等,2020)。

其五,政府配置资源,必然局限于政令管辖范围之内,与封闭天然是孪生兄弟,水运建设业长期闭门造车的结果就是大幅落后于世界先进水平。中国水运基建业与国际社会缺乏交流,技术进步与国际水平渐行渐远。1977年交通部长叶飞两次率团考察北欧与西欧,发现中国与先进国家的港口水平可谓天壤之别,当时中国大陆所有沿海港口吞吐量总和,不及鹿特丹一港。相较于西方发达国家,他以“触目惊心”来形容当时国内港口建设与管理的落后和混乱(叶飞,2001)。

由此可见,在单一化的政府指令体系下的国营企业主导的基础设施建设,有可能在特殊时段或局部集中力量办大事,但不可能在长时段内实现整体的多元化、可持续发展,平稳的均衡发展更难实现。因此,到改革开放前夕,不仅是水运基建,公路、铁路、民航等基础设施全都极度落后。

三、市场化与现代公司治理过程中的水运基建

改革开放是唯一的出路,这是一条探索之路,具体过程是曲折的、艰辛的,呈现出从不断试错到渐趋明朗的过程,⑨水运基建行业也是如此。供给主体由政府所属的企事业单位逐渐转变为市场化的现代国有企业⑩,这一转变过程为本文的比较研究提供了动态素材与绩效检验。基础性的公共品,可由政府提供,以满足民众的基本需求。但也可以由市场化的微观主体来提供,特别是高层次消费,则只能由市场来提供,由私人购买服务。

(一)面向市场的水运国有企业改革

在计划经济向市场经济转型的过程中,水运建设业的改革开放,呈现三条清晰的脉络。一是政府放权给民间与市场,行业放开,逐渐市场化;二是政府放权给企业,微观主体自主经营,进而建立现代企业制度;三是开放与对外交流,走出去与引进来。八十年代末,改革开放曾一度遭受挫折,直到1992年邓小平南巡讲话,1994年党的十四大确立市场经济的发展道路,水运建设业才明确了市场化的发展方向,水运国有企业也才明确了现代企业制度的发展方向。通过不断改革,中国水运建设行业的企业治理水平不断提高,所获成就也愈发显著。

水运国有企业的改革探索十分艰辛,然而具体的路线却逐渐明晰,从八十年代的独立核算、自负盈亏、自主经营的探索,到1992年之后确定现代企业制度为发展方向,世纪之交全面走向公司治理,水运国有企业逐步成为竞争性水运建设市场的微观主体,开始面向市场形成发展战略。

世纪之交,国有企业改革推进到公司治理阶段,水运建设企业也进入了新的发展阶段。2004年,成立不到一年的国资委把“实行国有资本调整和国有企业重组”、“培育具有国际竞争力的大企业集团”作为重大任务。原中国港湾建设(集团)总公司与原中国路桥(集团)总公司,于2005年12月以强强联合、新设合并方式重组,成立中国交通建设集团有限公司。2006年12月中国交通建设股份有限公司(中交股份)在香港成功上市,成为第一家在境外整体上市的中央企业。中交集团境外整体上市的成功,获得企业持续发展的社会化资本,进一步促进企业建立现代企业制度,大幅提升信息披露水平,各利益相关方的监督约束机制得到发挥。由此,国企上市公司成为公众公司,作为市场微观主体与一般公司的差异越来越小。

在中央、国资委、国企自身的不断努力下,水运基建企业基本形成了现代公司治理结构,建立了有效的激励和约束机制,实现了市场化的经营管理模式,成长为具有国际竞争力的现代公司,获得了快速的成长。中交集团2008年首次迈入世界五百强,2018年跻身百强,其中疏浚业务2005年位居世界第三,到2010年跃居世界第一。甚至中交旗下子公司天津航道局、上海航道局的不少指标,在2015年也可与世界四大疏浚巨头⑪一较高下,而在2009年以前,不可望其项背⑫。目前,中交集团是世界最大的港口设计及建设企业、世界领先的国际工程承包商、世界最大的港口机械制造商、世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。

(二)水运建设业的跨越式发展

水运基建国有企业公司治理历经试错与探索,终于脱胎换骨,渡过了世纪之交水运基建业的低谷,释放出巨大的能量,2001年以后迎来长达逾十年的超高速增长,取得跨越式发展与深刻变化。新世纪头十年,中交集团各子公司几乎都不约而同地以“跨越”命名或总结这一阶段的发展成就⑬,2012年集团总资产、营业收入与营业利润分别为2006年的3.42、2.57与2.96倍。

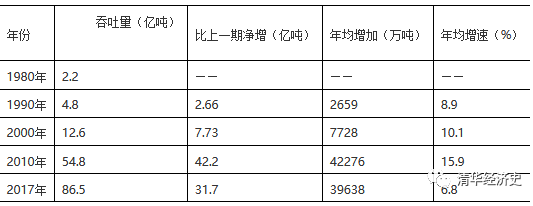

沿海主要港口吞吐量突飞猛进,彻底打破港口基础设施的瓶颈。如表1所示,2000-2011年,平均年增长率高达15.9%,超过了同期被称为“黄金十年”的GDP高增长率。就增量而言,九十年代是八十年代的2.95倍,新世纪头十年又是九十年代的5.45倍。如果以1979年的沿海港口吞吐量为基数,则2000年和2017年分别为其15.9倍和40.7倍。1985年全国沿海港口吞吐量合计3亿吨,而2013年超过这一数字的港口就达10个。一批港口成为世界级大港,宁波-舟山港吞吐量2018年越过10亿吨,超过1999年我国沿海港口吞吐量总和。集装箱世界大港,中国十居其七,上海港稳居榜首。天津港拥有全球航道等级最高的人工深水第一大港;秦皇岛港,全球最大的煤炭码头;青岛港拥有全球最大的40万吨级矿石码头;大连港拥有泊位水深-27米的45万吨级原油码头。

表1 沿海主要港口货物吞吐量:1980-2017

注:表中比上一期指的是与前一个10年相比,如2010年与2000年、1990年与1980年相比,年增加指这10年间的均值;最后一行是2017年,涉及的比较是与2010年相比,均值是指这8年中的均值。

资料来源:根据国家统计局数据计算。

拓展国际市场是中国水运基建业举世瞩目的深刻变化。20世纪后期,中国水运建设企业完全不具备国际竞争力,与国际先进水平差距很大。2001年中国加入WTO及企业实施“走出去”战略,中交集团直面全球挑战,在竞争中谋求生存与发展,成功拓展了国际市场。2011-2018年,集团海外利润额比重均在1/4以上,一度达到1/3以上,2018年国际化经营指数为28%,在建筑央企中位居前列。截至2018年底,中交集团已在全球139个国家和地区开展实质业务,在119个国家和地区设立了230个驻外机构(刘宣佑、李一苇,2020)。

技术与装备方面,我国水运建设业实现了从引进学习、模仿改进到自主创新的飞跃(何国卿,2018),与近十余年来高铁的技术突破与高速发展的路径(路风,2019)颇为相似。中交集团在工程实践中形成了核心技术群,并成为承建超级工程的强力支撑。作为世界上最为复杂、技术难度最高的沉管隧道,港珠澳大桥岛隧工程的高质量完工,使我国沉管技术实现从落后到引领的跨越。洋山深水港的建成,促进了离岸深水港建设技术的发展,使我国具备了“在世界任何地方建港的实力”。长江口深水航道整治工程,逐渐摸索出国际领先的大型深水航道建设成套技术。起重量12000吨的“振华30”起重机表明我国巨型起重船技术居于国际领先地位。上世纪我国挖泥船主要依赖国外进口,近十余年不断攻坚克难,逐步实现自主设计建造,实现了技术水平的奇迹般逆转,“天鲸号”、“新海旭”、“天鲲号”等大国重器见证了我国挖泥船从无到有、从有到强的艰难历程。2017年,中交集团多种型号的挖泥船被列入国家限制出口名单,我国疏浚技术装备实现了从“被封锁”到“出口管制”的翻转变化。2019年,“海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化”荣获国家科技进步奖特等奖,推动我国疏浚技术装备跻身世界前列、疏浚能力跃居世界第一。(林展、黄玉玺、王明,2020)

(三)市场化的逻辑

水运建设业的飞速发展建立在逐渐完善的市场经济制度之上。所谓市场化的逻辑,从公共品供给主体的角度,从公益建造、政府主导、市场化主体的比较视野入手考察,突出表现为四个方面。

一是市场配置资源具有无限空间。市场经济中,技术、人才、资本、信息等生产要素和各种产品在价格信号的引导下,通过市场配置到有效率的企业中,配置到受欢迎的产品与服务中,配置到具有生命力的产业中,推动它们不断更新换代、转型升级。

在改革开放之前,投资基本以国营经济为主⑭,此后的投资主体则向着多样化方向发展。就水运基建投资而言,九十年代以前主要依靠政府尤其是中央政府的投资,此后政府投资逐步下降,但沿海港口建设投资却呈现过去不可想象的爆发式增长。1980年中央政府投资占我国沿海港口建设总投资的80%,到1990年下降到60%,2005年下降到不足2%。2007年全国港口建设完成投资727.3亿,中央政府投资8.13亿,仅占总投资的1%多一点。此时占比最高的是企事业单位的投资,合计达366.3亿,占50.36%;此外还有国内贷款181.2亿,占24.9%;外资30.8亿,地方自筹资金19.2亿,其他资金34.5亿。市场化、多元化融资渠道,使政府再也不需要为基础设施投资的捉襟见肘而苦恼。除了极少量的中央投资外,银行贷款、股权融资、债券融资、中外合资与合作、投资基金和PPP等多样化的金融工具与融资方式为水运建设注入源源不断的资金,这是计划经济时期所不可想象的。

二是市场竞争。市场竞争的引入与增强在宏观层面改善了资源配置效率,在微观层面推动了企业层面的生产率增长,进而促进了总量层面的生产率增长(简泽,

2011)。每一个企业与其他同行业企业、或客户、或上下游企业一样,都是独立运营、自负盈亏的经济实体。同行业各企业之间、产业链上下游企业之间相互竞争,优胜劣汰,既提升了企业实力,也提高了行业水平。竞争需要放权给企业更大的自由,突破时空的限制。计划经济时期各航道局、航务局被画地为牢,市场经济条件下则可以自由选择,相互竞争,进而走向国际市场。

三是市场需求导向。计划经济时期为了完成政府的任务,一切以政府指令马首是瞻;市场经济时期,则以需求为导向。站在水运建设行业的角度,需求摆脱了地域和业主属性的限制,可以是国内的,也可以是国外的;可以是企业、社会或私人的,也可以是地方政府或军方的。

市场需求是与时俱进的,只有市场化的企业,才能敏锐把握需求的变化,调整发展战略,寻求自身发展空间。站在各水运建设企业的微观角度,首先必须满足客户的需求,尽量降低成本、提升效益,才能获得利润,进而依靠盈利实力增加资本,扩充装备和提升技术工艺,形成品牌与核心竞争力。其次必须发现新的需求,特别是不断满足市场与时俱进的新需求,并据此调整企业的经营,促进技术、产品与服务更新换代,形成新的增长点。再次是更高层面的引导需求。企业通过研究与开发,推出符合消费需求发展规律的创新性的技术、产品与服务,引领需求理念与趋势,并通过规则与标准制定,甩开竞争对手。总之,竞争驱动之下,需求引导之下,企业必须重视研究与开发,推进自主创新,才能具有生机与活力;公司化则使企业具备和释放这种能力。

四是市场全球化。市场化必然形成开放的体系,走向全球化经营。九十年代上海振华在国际港机市场的奇迹般崛起,开启了中国水运建设国际竞争的序幕。2001年中国企业“走出去”战略与加入WTO,2013年“一带一路”建设,中交集团都走在开放的前沿,主动参与国际竞争才使之成为水运建设业的全球领先者。如果闭关自守,没有国际交流,只会与国际水平越来越远,这一切也是不可能实现的。正如港珠澳大桥岛隧工程总经理、总工程师林鸣所言,港珠澳大桥这样的世纪工程及其创新,是建立在世界水运技术基础之上的。向世界开放、与世界交流、参与世界竞争,才能推动水运工程与技术的进一步发展,实现企业的繁荣壮大。

四、基建类国有企业上市公司的特性与国际竞争力

今天的成就来之不易,每一步都在摸索中变革,没有任何现成的模式或理论可以依循,难免试错和付出学费。经历了这一切,才可能真正理解竞争性国有企业的特性及其在基础设施建设中的优势、贡献及不足,特别是新世纪国有企业上市公司已经与上世纪末的“困难户”几乎有了脱胎换骨的变化。本节仍以中国交建为案例,进一步从学理、逻辑上进行解释,以期更深刻地理解三种不同基建供给主体的差异性、约束条件与拓展空间。

其一,现代国企组织力

企业作为一种经济组织,通常靠契约维系;国企作为一种特别的经济组织,在契约纽带之外,还加上政府和党的系统来强化,这是一种创新,也是一种挑战。在一般公司治理的激励与约束机制之外,还加以党纪来约束,以行政来控制,以信仰来激励。除了通常的薪酬、福利激励之外,还加上晋升、荣誉等激励手段。因此,其组织力在党与政府体系的双重锲入下得到强化,这使国企的治理结构区别于普通企业,也是国企具有凝聚力、执行力和战斗力的制度基础。这种组织力对水运基建国企尤为重要,船舶在大海上作业,动辄数月,远离家庭,远离陆地,缺乏新鲜食品补给,生活异常艰苦,突发状况随时发生。此时,党组织和政委就成为团队的坚强核心,在战风斗浪、同舟共济中释放出高效率,成为其核心竞争力之一(龙登高等,2017)。

其二,大型基建类国企与政府支持

国企在许多领域不具备适应性,但在一些特定约束条件下或能发挥其优势。就基建类竞争性国企而言:1)综合性、复杂性的大型工程;2)目标明确的领域;3)政府特殊的任务或事关国家安全的项目;4)国际竞争领域和世界市场。水运建设业正具有这些特点,国有企业还具有很强的适应性,从国际化的角度,甚至具有一定优势,因为面临的是全球竞争。

在走向全球市场的征程中,国有企业以国家实力为后盾,以国家信用为支撑,以国家战略与政策为导向,具有无可比拟的竞争力。唯其如此,国企也被西方国家视为不公平竞争。不过历史上以东印度公司为代表的拓殖公司,当今韩国、日本的财团,乃至欧美的跨国公司,又何尝不受到国家政权的保护与支持?

除了制度严密、经营规范及组织力强之外,其优势来自于政府资源的获取与整合,特别是优质人才集聚,政策倾斜、战略性订单的获取,政府背书的高度信用,低成本融资与补贴等。⑮作为大型国企,在追求民族富强成为时代主旋律与社会共识的时代,中交集团又承担着国家任务与民族产业振兴的使命⑯,其战略超越短期经济目标,能够不以短期的变化与困难所左右,具有长期性和稳定性,并与国家战略相配合。

但这些特点与优势的每一个方面几乎都存在与之相对的不足或劣势,甚至有其“先天性”缺陷。1)制度规范、组织严密的同时,复杂的科层体系可能导致经营不够灵活,对市场变化反应不够敏捷:2)制度完备的同时,其激励机制可能受到制度的限制和政策的掣肘;3)获得政府的资源和信用的同时,自然会受制于或听命于政府,可能损害其决策的自主性;4)来自政府的倾斜与扶植,从长远和全局观之,也有可能损害公平的市场秩序与投资环境,而这恰恰这也是国企赖以发展的重要助力。凡此种种正是国企都在探索和改革的难点。

国企另一个需要进一步释放的潜能,是企业家精神。对国企而言,至少在央企层面,管理层和主要领导更像是政府官员而非职业经理人(杨瑞龙等,2013),对企业领导层的激励与约束机制还有待探索。国企的股东同时也是其行政上级,这种特殊的委托-代理制下的公司治理模式,没有任何现成的理论,唯有不断改革和探索。这不但是监管部门的责任所在,也是企业自身的职责所系。1992年成立的上海振华,在集装箱港机国际市场与克虏伯、三井、三菱相竞争,短短五年就成为国际市场第一,管彤贤等在特定体制下所释放的企业家精神,值得借鉴。

其三,国有企业上市公司

国有企业上市公司,在本质上与一般上市公司没有区别,必须形成规范的公司治理架构,遵循证券交易所的规则,接受社会与媒体的监督,向利益相关方负责,这些都是超越国界的。此外,党委的领导,纪委的监督,国资委的考核,既是国企的特殊性所在,也是其他上市公司所不具备的激励与约束机制。

经过多方面的改革,国企内部治理机制在不断完善,代理成本也在下降(孔东民等,2014)。通过境外整体上市,中交集团形成了各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,建立了制度性的信息披露机制,每一期的经营业绩、人员变动、股本变更等重要信息都需要向社会公开,这也形成了对公司法人治理结构的有效监督。

当前国企改制的重点集中于混合所有制改革与国有资本,合乎国企改革与发展的大趋势(周丽莎,2019)。需要以混合所有制为突破口,激发和释放国企各利益相关方的动能,强化激励与约束机制。这就要求政府聚焦于国有资本的投资、效率与收益,以此为抓手更有力地驱动对企业的激励与约束。从不完全契约理论来看,国企与资本所有者之间的契约规定必然是有限的、不完全的,尤其在大型国有企业的物质资本、金融资本、人力资本和组织资本的专用性都极强的情况下,混合所有制中的治理结构就极为关键(汤吉军,2014)。剩余控制权与剩余索取权掌握在最能发挥效力与效率的企业法人一方,将能促进整体福利的提升,各利益相关方受益,包括国有资本与其他出资方。因此,对于剩余控制权与剩余索取权的制度安排将成为考验各方智慧的关键。

国企改革仍在推进,市场经济制度仍在深化,其波澜壮阔的实践也将推动学术研究和相关理论的进展。

结论与启示

(一)结论与理论拓展

基础设施的多种供给主体各有特点,政府、市场与社会各有其不同约束条件下的运行空间,本文结合水运建设业的发展历程,从经济学逻辑上论述了三种微观主体的不同特点及其提供公共品的不同路径,并验证其实践与绩效,分析其原因与动力。

单一的政府及其所属国营企事业单位主导基础设施建设,在计划经济之下难以摆脱其根本缺陷。条块分割无法形成自由竞争的市场环境,剥夺了企业的自主权,阻碍生产要素与资源的流动,导致价格信号扭曲。国营企事业单位在行政指令下的供给无法匹配真实的市场需求,从而造成极大的资源浪费。闭门造车也切断了与世界的交流合作,与国际先进技术渐行渐远。

非营利性、非政府性的公益法人供给方,在传统中国社会中,尽管其组织与制度不断趋于成熟,但其业务范围和资金来源有较强的地域性,缺乏扩大规模和开发市场的内生动力,难以形成扩张性与拓展性的基础设施建设,在清末民国特定时期是中外官商各利益相关方博弈之下的一种选择,在多元化供给主体的时代则可成为有益的补充而存在。事实上,广东福建等侨乡,八九十年代海外华商的捐赠就曾经发挥过重要作用(龙登高、李一苇,2018)。

营利性企业尤其是现代公司承担基础设施的供给主体,在市场经济体系下则具有无限的发展空间。改革开放以来,政府放权后的水运建设业逐渐市场化,现代企业制度逐步建立,以市场需求为导向,形成了良性的市场竞争,资本、技术、人才、信息等资源配置更有效率。中国水运基建中央企业经历了国企改革的所有过程,为探索现代公司治理做出了有益实践。受益于市场化进程及国企改革带来的红利,我国水运建设业在新世纪取得跨越式发展与深刻变化,中交集团也在高速发展和国际竞争中迈向世界一流企业。

除了以上基本结论与创获之外,本文还可望带来具有拓展性的理论启示。

其一,公共品的消费与供给。以往认为公共品只能由政府提供的观点,在理论上不能自洽,在实践中造成困境。现在国内学界大都认可了市场化供给,但理论解释仍然乏力,以致不能拓展,难以触类旁通,一旦实践中遇到问题与困难,就有可能重陷认识误区。

公共品的消费具有公共性与外部性、非排他性与非竞争性。非政府非营利主体通过公益建造、政府主导通过财税投入,二者都由公众免费使用,由此自然解决了公共性与外部性问题。实际上这是以民众捐赠或公共税收的方式先付费、后建造、再使用。如果将公众付费放在消费与使用环节,即先融资、后建造、再有偿使用,事实上没有本质区别。而且谁使用越多,付费越多,其实更能够克服搭便车的难题。因此,公共品的供给从逻辑上可以是专属性的、竞争性的、多元化的。新世纪中国水运基建企业与现代公司则通过市场化融资、收费使用等方式获得丰厚回报,激励了多元化投资与海内外市场拓展。

政府主导基础设施建设,资金来自于财政税收;公益法人、民间组织等非政府、非营利主体则来自于捐赠,前者税收是强制性的,后者是自愿性的,但其资金来源都是单一的、有限的。企业特别是现代公司主导,则通过市场化的各种金融工具融资,具有广阔的空间。八九十年代水运基建主要靠政府财税投资,但始终捉襟见肘。新世纪之后,中央政府在港口建设中的投资比重下降到1%,但总投资却反而大幅度上升,市场的力量整合多元化的金融工具,释放无限的能量。

其他公共产品,也适合同样的模式。如目前国内颇有争议的教育、医疗等领域,

其实在政府提供最基本的保障前提下,鼓励市场化供给,不仅能从总体上扩大供给量,为政府分担压力,而且形式多样,形成个性化、高端化创新产品。

其二,作为公众公司的国有企业:约束条件与边界。

国有企业成为上市公司之后,与一般的上市公司就没有本质的区别。上市公司又称为公众公司(龙登高,2004),一是意味着要向公众、向社会、向市场透明化公开其各种信息,必须遵守国内外证券交易所通行的现代公司治理规则,否则就会受到惩罚直至摘牌。二是同时也意味着承担社会责任,包括但不限于国家与政府委托的责任,这使之与非营利性的社会企业,具有越来越多的共通性,只不过社会企业的责任更多地体现在公益事业上。非营利性主体并非不能盈利,不过其盈利所得不能用于分红,只能用于其本来目标与机构运营上。

上市公司直接的目的当然是向社会融资,国企也一样,重点自然地从国有企业更多地转向国有资本,政府获得资本收益。从政府直接经营的国营企业,到市场化的国有企业,进而到国有资本,政府将日益脱离对微观主体的直接控制与干预,但其收益可能反而增加,并且政府的负担得以大大减轻。而本质上,国家能力终究体现在税收能力,而不是政府自身经营企业和创造财富的能力,更不是以损害市场公平为代价的与民争利。至于紧急状态与特殊情况下政府需要征用企业与社会资源,完全可以依靠签署法令等手段来实现,正如一些国家抗击新冠病毒的举措一样。从这个角度来看,国家最终将对各种微观主体一视同仁,政府“坐收其利”,以集中力量做好公共管理与公共服务。

在现阶段,国企仍具有其约束条件与适应性。大型竞争性国有企业在基建市场具有其特点,其组织力在党与政府体系的双重锲入下得到强化,国企上市公司得到政府支持还具有其特殊优势,尤其是在国际市场。

(二)启示与建议

八九十年代国企改革仍处于探索过程中,经营困难,水运国企尤处于低谷。因此学术界对国有企业基本上持负面与否定论述,对计划经济与政府角色亦持类似的取向。但是,当时国企在改革实践中敢闯敢试,形成的基本趋向则是国企要摆脱原有模式、政府角色要走出旧有框框。其中的具体细节虽然众说纷纭,但大方向没有太大分歧。然而在新世纪取得了跨越式发展后,反而分化为两极,论争激烈。一些学者呈现“暴发户”心态,错将被实践所否认和淘汰的制度与观念当作成功经验;部分学者则无视深刻变化,仍停留于九十年代到新世纪之初的数据及其基础上的认识。种种认识误区亟需澄清,否则,经验教训得不到准确的总结,改革有可能误入歧途。特别是随着我国经济转型升级高质量发展,交通基础设施建设也进入新的阶段,带来新的机遇与挑战,需要政府和企业正确应对。市场化、公司化、国际化才是大势所趋,我们在本文分析基础上强调和深化以下几点认识,以期正本清源,进一步明确未来的发展方向。

第一,新世纪水运建设业的跨越式发展是中央政府放手放权后由日益成长的市场力量造就的,关键在于市场化所激发的创新动能。更为重要的是,这并非孤立和特殊的存在,而是在各个领域广泛存在的现象,具有普遍性和一般化的意义。由此,应坚持和深化市场经济改革发展方向不动摇。在新的形势下,积极探索创新市场化投融资模式,吸收更多社会资本进入基建领域,企业创新商业模式支撑业务发展,推广中交集团的生态治理综合开发EOD模式、海岛建设开发BOT模式等创新,为传统基建注入新的动能。

第二,国企改革历经曲折与试错,但大方向是正确的,成效是显著的,其根本动力在于公司治理机制所带来的激励与约束。当前,要扎实推进混合所有制改革,进一步优化营商环境,重点建设一批世界一流企业。像中交集团等央企、基础设施等行业,已经走上从跟随到引领的新阶段,未来不确定性与风险增大,自主探索成本增加,带来了新挑战。

第三,政府的作用在于提供和创新市场经济的平台,而不是替代微观主体。政府应鼓励多元化的微观主体,推动企业竞争与公平发展。同时发挥一定的前瞻与引领作用,顺应国际产业发展趋势,适时推出国家经济重大战略,为企业成长廓清未来方向。

第四,面对中美贸易战与科技战,不应夸大全球化风险而否认开放与企业国际化发展。应该进一步加强国际交流合作,深度释放开放市场与全球化带来的红利。当前国际分工日益细化,超级工程很难由一国或一企完成,如港珠澳大桥岛隧工程就是由七个中外法人组成的中交联合体完成。基建企业要在开展国际竞争与合作过程中,不断提高建设、管理、创新、盈利能力,输出自主技术与中国标准,缩小与发达国家的技术差距,纵深开拓国际市场。国有企业进入国际市场,备受西方标准的非议,由此既要推进和深化国企改革,又要遵循并改进国际标准,还要通过创新理论解释逐渐改变国际学界的固有认知。

注释

①国内学者相关研究成果详见正文论述。20世纪90年代中期以后,越来越多的地方政府开始通过与社会资本合作 (PPP)的模式,进行了大量的高速公路、水利等基础设施建设(陈志敏等,2015)。在城市基层公共服务领域,各地政府因地制宜的采取了项目制、单位制、混合制等不同的组织制度模式,与社会组织形成了多样化的合作方式,有效的提高了社会治理水平(管兵、夏瑛,2016)。但这种形式不是本文讨论的重点。

②我国水运基础设施的主要提供者为中国交通建设集团(以下简称中交集团)及其前身企业,清末至今国内的绝大多数航道疏浚、港口建设都由其完成。近五年来,笔者负责的连续三个项目对中交集团及其在天津、上海、广州、武汉等地的子公司、重大工程进行了实地调研与深度访谈,获得授权查阅了大量不向外开放的国企档案及其中英文历史资料,为本文的研究提供了丰富的材料和证据。

③在深圳蛇口港的建设过程中,为调动工人积极性,四航局1979年10月在车队中实行了“定额超产奖励制度”——定额内每车2分钱、超额奖励每车4分钱,大幅提高了劳动效率。但是出于意识形态的考虑,1980年4月上级部门勒令停止实行,回到了平均主义的办法,工人积极性受到严重挫折。随后蛇口工业园区的一份报告当年7月送到了中共中央总书记胡耀邦案头,并得到了他的支持,批示中央书记处书记谷牧过问此事。谷牧批示国家进出口委员会副主任的江泽民考虑允许在蛇口的这一特殊政策,随后在江泽民的过问下,定额超产奖励制度在当年8月1日得到恢复。

④米塞斯就预言:在失去价格机制的情况下,中央计划体制必然面临经济效率低下、计划机制失灵乃至彻底瓦解的整个过程。可见:路德维希·冯·米塞斯著,余晖译,《人的行动:关于经济学的论文》,第二十六章《社会主义经济计算的不可能性》,上海:上海人民出版社,2003年,第718-730页。哈耶克、弗里德曼也做出过类似的警示。

⑤2018年8月笔者在酒钢的调研。更多案例可见武力(2003)对计划经济时期钢铁工业的描述,以及中共中央书记处研究室经济组编: 《经济问题调查研究资料(1980)》, 中国财政经济出版社,1983年版。

⑥中交天津航道局档案馆藏:1956年永久档案卷3,第102-117页。

⑦中交天津航道局档案馆藏:1958永久卷13,第5-6页,《天津航道局大运河工程队补充人员计划》。

⑧详见四航局,2003年,第19页。交通部其他国企类皆如此,不一一例举。

⑨究其原因:第一,在长期计划经济体制的束缚下,思想不易转弯,意识形态与理论障碍一直成为改革道路上的顽疾。在改革前期相当长的时间内,仍不能摆脱计划经济的窠臼,连商品经济理论与实践都不敢突破意识形态的条条框框,只能以“有计划的商品经济(简称计划经济)”来折衷各种主张,犹抱琵琶半遮面。第二,各部门、各行业改革进展参差不齐,局部突破与整体改革互为掣肘,不得不在互动与磨合中逐渐推向全面改革与配套。第三,体制改革是一个权力再分配和利益的再调整过程,权的后面是利,而且有各种冠冕堂皇的“政治正确”加以阻挠,各部门、各单位的本位利益难以突破。交通部部长钱永昌在其回忆录《轻舟已过万重山》(人民交通出版社2008年版)中感触深刻。

⑩本节与下节未注明的数据与案例,详见龙登高等(2020),第4卷、第5卷。

⑪世界四大疏浚公司指的是波斯卡里斯(Boskalis)、范德奥(Van Oord)、杨德努(Jan De Nul)、德米(DEME),这四家公司一度占全球疏浚业务60%的市场份额。

⑫具体比较情况可见龙登高、常旭、熊金武(2017);林展、黄玉玺、王明(2020)。

⑬四航局2000年营业额为14.3亿元,2010年达到154.1亿元,扩大了10倍之多,因而将这一阶段的发展纪实命名为《跨越》(四航局,2012)。天津航道局2000年的产值仅有5.7亿元,2009年完成合同额和营业额双超百亿的历史性突破,该局发行“百年天航、百亿天航”纪念邮册,并将其命名为《跨越》。

⑭1981-1992年,国营经济投资占全社会固定资产投资的比重始终保持在三分之二左右。但从1993年开始国营投资占比迅速下降,同时非国营经济投资的比重则开始上升,在2001年达到52.7%,正式超过国营经济,成为主要的投资者(雎国余、蓝一,2005)。

⑮感谢王爱阳的讨论与卓见。关于政府补贴的研究可参见孔东民等(2013)等相关研究。

⑯中交集团坚持以“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”为愿景,秉承“固基修道、履方致远”的企业使命,坚守“交融天下、建者无疆”的企业精神,积极践行“公平、包容、务实创新”的企业核心价值观。

参考文献

(1) 陈志敏、张明、司丹:《中国的PPP实践:发展、模式、困境与出路》,《国际经济评论》2015年第4期。

(2) 管兵、夏瑛:《政府购买服务的制度选择及治理效果:项目制、单位制、混合制》,《管理世界》2016年第8期。

(3) 何国卿:《中国水运建设产业创新系统研究》,清华大学博士学位论文,2018年。

(4) 简泽:《从国家垄断到竞争:中国工业的生产率增长与转轨特征》,《中国工业经济》2011年第11期。

(5) 雎国余、蓝一:《中国经济周期性波动微观基础的转变》,《中国社会科学》2005年第1期。

(6) 孔东民、代昀昊、李阳:《政策冲击、市场环境与国企生产效率:现状、趋势与发展》,《管理世界》2014年第8期。

(7) 孔东民、刘莎莎、王亚男:《市场竞争、产权与政府补贴》,《经济研究》2013年第2期。

(8) 林鸣、王孟钧、罗冬等:《港珠澳大桥岛隧工程项目管理探索与实践》,北京:中国建筑工业出版社2019年版。

(9) 刘宣佑、李一苇:《中国交通建设集团的国际化经营》,龙登高等《中国交通建设集团水运建设发展史》第六卷,清华大学出版社2020年待刊。

(10) 路风:《冲破迷雾——揭开中国高铁技术进步之源》,《管理世界》2019年第9期。

(11) 路德维希·冯·米塞斯著,余晖译,

《人的行动:关于经济学的论文》,上海:上海人民出版社,2003年。

(12) 林展、黄玉玺、王明:《新世纪中交水运建设的跨越发展(2001-2019)》,龙登高等《中国交通建设集团水运建设发展史》第五卷,清华大学出版社2020年待刊。

(13)龙登高:《超越公与私:论股份制的产权特性》,《中国特色社会主义研究》2004年第2期。

(14) 龙登高、常旭、熊金武等:《国之润,自疏浚始--天津航道局120年发展史》,北京:清华大学出版社,2017年。

(15) 龙登高、龚宁、孟德望:《近代公共事业的制度创新:利益相关方合作的公益法人模式——基于海河工程局中外文档案的研究》,《清华大学学报》2017年第6期。

(16) 龙登高、龚宁、伊巍:《近代公益机构的融资模式创新——海河工程局的公债发行》,《近代史研究》2018年第1期。

(17)龙登高、王正华、伊巍:《传统民间组织治理结构与法人产权制度》,《经济研究》2018年第10期。

(18)龙登高、李一苇:《海外华商投资中国40年:发展脉络、作用与趋势》,《华侨华人历史研究》2018年第4期。

(19) 罗平汉:《大迁徒:1961-1963年的城镇人口精简》,广西:广西人民出版社,2003年。

(20) 钱永昌:《轻舟已过万重山》,北京:人民交通出版社,2008年版。

(21) 四航局:《风雨历程-中港第四航务工程局史(1951-2001)》,中交第四航务工程局有限公司内部印刷物,2003年,第19页。

(22) 四航局:《跨越——中交第四航务工程局有限公司(2001-2011)发展纪实》,中交第四航务工程局有限公司内部印刷物,2012年版。

(23) 汤吉军:《不完全契约视角下国有企业发展混合所有制分析》,《中国工业经济》2014年第12期。

(24) 武力:《中国计划经济的重新审视与评价》,《当代中国史研究》2003年第4期。

(25) 熊金武、王苗、杨济菡:《中交水运建设企业体系的确立(1949-1978)》,见龙登高等《中国交通建设集团水运建设发展史》第二卷,清华大学出版社2020年待刊。

(26) 徐建青 董志凯 赵学军主编《薛暮桥笔记选编(1945-1983)》第四册,社会科学文献出版社2017年。

(27)杨瑞龙、王元、聂辉华:《“准官员”的晋升机制:来自中国央企的证据》,《管理世界》2013年第3期。

(28) 叶飞:《叶飞回忆录(续)——在交通部期间》,北京:人民交通出版社,2001年版。

(29) 伊巍:《近代疏浚公共事业的制度创新与变迁——以津沪航道治理为例(1897-1949)》,清华大学博士学位论文,2019年。

(30) 周建波、孙淮宁:《建国后薛暮桥的物价思想探析》,《经济学家》2011年第1期。

(31)周丽莎:《改制:国有企业构建现代企业制度研究》,北京:中华工商联合出版社,2019年版。

(32) Brinkerhoff, J. M. & Brinkerhoff, D. W. (2002), Government–nonprofit relations in comparative perspective: evolution, themes and new directions. Public Admin. Dev., 22,3-18

(33) Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. science, 302(5652), 1907-1912.

(34) Douglass C.North ,2005 , Understanding the Process of Economic Change. Cambridge University Press.

(35) Ellman, M. (1978). The fundamental problem of socialist planning. Oxford Economic Papers, 30(2), 249-262.

(36) Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. The American economic review, 35(4), 519-530.

(37) Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.

(38) Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. Journal of economic perspectives, 14(3), 137-158.

(39) Qian, Y., Roland, G., & Xu, C. (2006). Coordination and experimentation in M-form and U-form organizations. Journal of Political Economy, 114(2), 366-402.

(40) Qian, Y., & Xu, C. (1993). Why China's economic reforms differ: the M‐form hierarchy and entry/expansion of the non‐state sector. Economics of Transition, 1(2), 135-170.

(41) Salamon, L. M. (2011). The new governance and the tools of public action: An introduction. Fordham urban law journal, 28(5), 1611-1674.

(42) Salamon, L. M., & Toepler, S. (2015). Government–nonprofit cooperation: Anomaly or necessity?. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(6), 2155-2177.

(43) Xu, C. (2011). The fundamental institutions of China's reforms and development. Journal of economic literature, 49(4), 1076-1151.