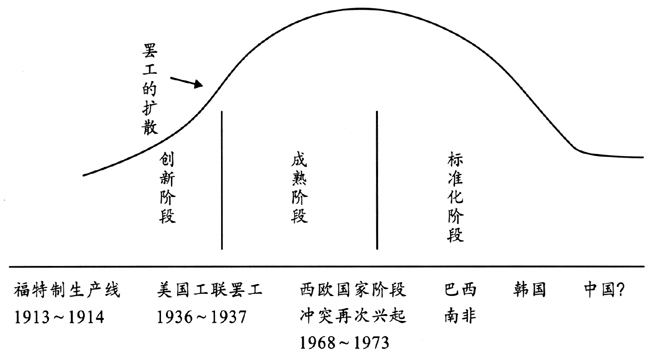

在西尔弗的理论中,阶级斗争的涨落是由技术革命的生命周期所决定的。用她的话来说:“全世界工人反抗的整体发展是嵌入在产品周期的兴起和衰落,以及相应的工人谈判权力的大小及其性质的转变之中的。”(43)在此意义上,阶级斗争不仅被内生化了,而且带有浓重的技术决定论色彩。西尔弗的这种观点与曼德尔恰好相反。但是,这两种初看起来有天壤之别的观点,从制度分析的角度看却有共同的缺陷。两者都倾向于孤立地看待资本和劳动之间的关系,没有认识到这种关系的发展并不单纯取决于技术的生命周期(西尔弗),或阶级意识发展的程度(曼德尔),而是为各种制度形式所中介的;这些制度形式——借助于SSA学派或调节学派的观点——涵盖了国家与国家、政府与经济、资本与资本、劳动与劳动的关系等多种维度。在西尔弗的理论中,阶级斗争的发展还遵循着如下路径:不管资本来到何处,都将在那里造就类似的工人阶级和类似的阶级冲突。在这里,上述制度形式在资本与劳动的关系上所起的中介作用就完全消失了。一位批评者最近就特地指出,西尔弗的理论可以用来解释韩国在上个世纪80年代工人运动的兴起,却不能解释同一时期台湾和香港地区工运的低迷。类似的,这个理论也很难解释90年代以后中国工运的发展。西尔弗在其著作中热切地期盼,随着全球汽车业资本大量转移到中国,中国的罢工也将出现具有世界历史意义的高涨。这个具有强烈的决定论色彩的预言,完全忽略了特定的国家形式在工人阶级的形成和反抗中所起的作用。(44)

上述有关阶级斗争的三种观点具有明显的互补性。一方面,技术革命的生命周期和资本积累的内在矛盾的确赋予阶级斗争以某种半内生性。另一方面,各种制度形式的中介作用又使阶级形成和阶级意识的发展成为半独立变量,反过来影响、并在一定程度上改变着资本积累的运动规律。

图3:汽车业的产品生命周期与阶级斗争

资料来源:B. J. Silver, Forces of Labor, p. 78, Figure 3.1。

三、技术、经济与制度的协同演化

在《技术创新与金融资本》一书中,佩蕾丝提出了一个技术、经济、制度三者协同演化的模型,并据以解释资本主义的长期演化。(45)在这个解释中,新熊彼特派长波理论所固有的技术决定论倾向被否定了。但是,技术作为社会发展的一个子系统,毕竟是一切发展的“燃料”。任何一种资本主义发展阶段的理论都必须接纳这一点,并恰当地解释技术创新与资本积累的关系。

积累的社会结构理论是如何看待技术创新的?在我们看来,这是该学派自身长期以来一直在回避的问题。在SSA学派最近十多年来的著作中,尤其是在1994年和2011年出版的两册颇具代表性的文集当中,找不到对这个问题的系统解释。在两本书后的索引中,有关技术变革的条目竟也寥寥无几。在SSA学派中间,大概只有戈登对技术创新和资本积累的关系有过系统的讨论,但这些讨论基本上只限于他在1980年发表的那篇论文。在以后的著作中,分析的重心转向了制度之于积累的作用,先前强调过的技术因素则基本消失殆尽。在1980年的论文里,戈登反对那种把技术创新看作资本积累外生因素的观点,主张创新具有完全的内生性,并将巴兰和斯威齐,甚至熊彼特、曼德尔都一概视为这类观点的代表。他这样写道:

“熊彼特、巴兰和斯威齐以及曼德尔都强调了使资本积累得以恢复的那些刺激源泉的外生性:他们以不同的方式强调了外生的技术创新的极端重要性。我认为,这样强调的根源在于,他们都没有看到,当经济危机深化时,各种经济斗争日益加强的结构性导向的极端重要性。由于我们关于积累阶段的分析框架强调了资本家、工人和其他集团为造就解决危机的条件而斗争的内生过程,我也倾向于强调各种特定‘创新’的内生决定因素,这些创新使积累率得以恢复。正如我不相信新的积累的社会结构是从天上掉下来的一样,我对经济危机动态的分析也促使我怀疑技术创新的外生源泉。我认为,其他几位之所以强调外生的技术创新,部分地是因为技术决定论的缘故,后者最近受到了布雷弗曼和其他人的挑战。这样做的政治危险自然在于,在等待戈多带着他那划时代的思想来临之前,我们可能早已白白地浪费掉那些宝贵的政治机遇。”(46)

熊彼特终其一生未能在理论上将创新成功地内生化,这一点是他的遗憾,但他的确是主张创新具有内生性的。(47)戈登把熊彼特与巴兰、斯威齐俩人等量齐观,是完全不适当的;把曼德尔划归此列也不甚公平。在曼德尔的理论中,由结构性危机向扩张性长波的转折是由外生因素引起的,但转折一经发生,经济扩张之所以还能长期延续下去,则要归功于企业在宏观形势改善后对创新的大规模投资。(48)因此,在曼德尔那里,尽管技术创新并不是直接造成扩张性长波的因素,却也起着重要的作用,具有某种内生性。事实上,只有巴兰和斯威齐才真正符合戈登的批评。在他俩合著的《垄断资本》一书中,科学和技术发明被明确地归于影响积累的外生因素。那种试图将技术创新完全内生化的观点,来自门施、范·杜因等新熊彼特主义者。而同属新熊彼特派的佩蕾丝,则和这种绝对内生的观点保持了距离。

在1980年的论文里,戈登强调了投资于基础设施对于长波形成的重要意义。这种投资因其规模和所持续的时间为长波奠定了基础。被戈登列为基础设施投资的内容,大都属于历次技术革命的产物,具有成批出现的特点。例如,19世纪中叶对铁路的大规模投资;19~20世纪之交因殖民地扩张、城市基础设施建设和电力工业的发展而产生的投资;二战以后对高速公路、航空运输、石化工业综合体、新型通信设备的投资等。这些投资集中出现于一个新的积累阶段或长波的开端,通过乘数和加速器效应产生了基础设施投资周期。(49)

戈登以基础设施投资解释长波,在理论上并无任何原创性。为了将这一观点与SSA理论相结合,他又提出,对基础设施的大规模投资植根于建立新SSA的需要。或言之,这些投资最终是由阶级斗争所主导的内生性制度变革带来的。在这里,戈登明显地把布雷弗曼用于解释资本主义企业内部技术变革的观点,运用在长波理论上。为了对抗技术决定论,布雷弗曼提出,资本主义生产关系因其阶级属性在结构上主宰了技术变革的轨迹和方向;资本主义企业的一切技术变革,都只是加强劳动对资本的实质隶属的工具。戈登完全接受了这种观点,把投资于基础设施看作建立新的积累的社会结构的产物,这样一来就忽略了存在以下反向过程的可能性,即制度变革是对那些以半自主方式出现的技术变革的适应和调整。

有趣的是,在时隔两年后出版的、给SSA学派带来了“确定形式”的著作《分割的劳动、分化的工人》里(50),戈登看待技术的态度发生了重大变化,转而把技术创新看作受内生因素影响的外生力量。我们读到:“尽管不可否认那些基本上是外生的事件在产生长期波动中的重要后果,我们还是注意到在这些外生力量中诸如人口趋势和技术创新会受到内生经济条件的重大影响”。(51)对于前后观点上的这种微妙变化,戈登自己并没有做出必要的交代。

戈登等人1982年的著作讨论了影响长波的内、外生因素。(52)此时,分析的重心决定性地移向了制度。资本主义经济长期波动的原因,被归于积累的社会结构在多大程度上促进或妨碍了积累。内在于积累的社会结构之中的矛盾最终将使长期繁荣走向终结;由此产生的危机,则将引发各种形式的阶级斗争和集体行动,为新的积累的社会结构的产生创造条件。书中写道:“在一次经济危机后恢复那些有利于资本积累的条件,通常需要塑造一个新的积累的社会结构,其特征基本上是在此前的经济危机期间,由资本家和工人的集体斗争的性质所决定的。”(53)

在《分割的劳动、分化的工人》一书中,先前有关基础设施投资的观点被压缩到一个脚注里;与此同时,在提法上也显现出微妙的差异。我们读道:“重大的基础设施投资集中在资本主义一个崭新阶段的开端,并且是作为新的生产结构和新的交通及通信体系的结果而出现的。基础设施投资的这种成批出现会在一个新的积累的社会结构的开端给经济带来巨大的刺激。”(54)在这里,出现了新熊彼特派所强调的观点:即技术革命带动了对基础设施的投资,并引起制度的相应变革。但这种解读在书中还远未发展为明确的观点。

从笔者掌握的资料来看,戈登观点的前后变化,很可能是受到了合作者的影响。美国学者赖希(M. Reich)是《分割的劳动、分化的工人》一书的合著者。在一篇发表于1997年的文章里,他回顾了SSA学派的源起,其中特地谈到戈登早期论文里的所谓熊彼特因素。在赖希看来,戈登当时过于看重技术创新以及基础设施投资在长波形成中所起的作用。赖希反对这种观点,主张另以制度因素解释长波。(55)戈登是否主动地接纳了合作者的观点,抑或只是被动地妥协,笔者尚不得而知。但不管是出于何种原因,戈登观点的变化无疑影响了SSA理论此后发展的路径。该理论的后继者几乎全都接受了赖希的观点,专注于长波现象的制度解释;而技术创新在制度变革,乃至长波的形成所起的半自主作用,就这样令人遗憾地从SSA理论中淡出了。

和SSA学派相比,调节学派显得更为重视技术的作用。以布瓦耶为例,他与新熊彼特派就过从甚密,并曾受邀为多西、弗里曼等人主编的名著《技术变革与经济理论》撰写过两篇论文。在他看来,调节理论的发展所面临的关键问题即在于,如何解释一种给定的技术体系与积累模式之间的一致性和相容性。他赞赏多西和佩蕾丝在相关问题上的研究,主张调节理论应与新熊彼特派相结合。(56)

上个世纪80年代以来,佩蕾丝一直试图提出一个分析框架,以解释技术、经济和制度这三个系统的协同演化。她所关注的问题是,一场技术革命如何起到发展的动力作用,即如何才能最终带动整个制度和经济的变化,掀起一次“发展的巨潮”。

佩蕾丝在其理论中进一步发展了多西首倡的“技术—经济范式”这一概念。按照她的定义,“技术—经济范式是一个最佳惯行做法的模式(a best-practice model),它由一套普遍的、通用的技术原则和组织原则所构成,代表着一场特定的技术革命得以运用的最有效方式,以及利用这场革命重振整个经济并使之现代化的最有效方式。一旦得到普遍采纳,这些原则就成了组织一切活动和构建一切制度的常识基础。”(57)

一般而言,技术革命总是率先发生在个别部门,新技术此时还无力证明自己有能力对整个社会经济予以全盘改造。和技术革命相伴而生的技术—经济范式则不同,从一开始它就具有普遍的示范意义。这样一来,一次潜在的技术革命能否成为真正意义上的革命,就取决于技术—经济范式被普遍接纳的程度。在技术革命和技术—经济范式这两个概念的基础上,佩蕾丝进一步定义了所谓“发展的巨潮”,它是“一次技术革命及其范式在整个经济中得以传播的过程,这一过程不仅在生产、分配、交换和消费方面产生出结构性变化,而且也在社会中产生了深刻的质的变化。”(58)

根据佩蕾丝的模型,在新范式的传播得以造就一次发展的巨潮之前,整个社会还需要经历一场深刻的制度变革,佩蕾丝将其称作“制度的创造性毁灭”。在她看来,既有的制度具有惰性,过度适应于旧的技术—经济范式,并倾向于拒斥新范式。因此,在新技术和旧的制度框架之间就存在一个不相匹配或结构性调整的阶段。佩蕾丝就此写道:“社会制度框架适应着每一种范式,进而影响着技术潜能得以展现的方向,以及这一潜能的成果被分配的方式。但是,这种深度适应对于下一次技术革命的引进和扩散会逐渐地成为一个障碍。一个已经建立了无数常规、习惯、准则和规章的社会,为了适应前一次革命的条件,会发现难以消化新的革命。因此,一场制度的创造性毁灭过程就发生了,在拆毁旧框架的同时,逐渐建起新的。”(59)

“创造性毁灭”这个概念来自熊彼特,它表达了企业之间在创新中发生的竞争关系。在佩蕾丝那里,所谓“制度的创造性毁灭”是在形形色色的决策者(“设计者、工程师和管理者”)之间展开的。这意味着,围绕着制度变革所发生的冲突,主要也是资本之间在竞争中的冲突。(60)这样一来,在解释技术变革的制度前提时,与劳资之间的阶级冲突相关联的方面就被忽略了。与之形成对照的是,在调节学派那里,福特主义劳动过程中的技术变革和生产率进步,是以劳资之间的协议为前提的。资方承诺工资以指数化方式与生产率联动增长,以此来换取工会的合作,使其放弃对于生产线中引入新技术的抵抗。

关于何为制度,以及它与技术和经济这两个领域的关系,佩蕾丝还有过如下论述:“制度领域是每一阶段的政治、意识形态和社会的一般思维地图所盘踞的地方。它也是标准、法律、规则、监督机构和负责社会治理的整个结构所组成的网络。作为社会的体现,制度领域在某种程度上包含着另外两个领域。”(61)

不难发现的一点是,在佩蕾丝那里,技术—经济范式本身也是一个制度概念,它被界定为经济决策者的思维地图、常识或思维定式。(62)在此意义上,它非常接近于新熊彼特派的常规概念(routine)。作为制度概念,技术—经济范式和常规事实上是不同利益集团之间、尤其是劳动和资本之间在斗争中妥协或休战的产物。佩蕾丝忽略了这一点,仅仅在竞争关系中理解技术—经济范式和制度框架之间的冲突,从而倾向于把这种冲突肤浅地看做一种新的思维地图或新的习惯同旧的思维地图或习惯之间的冲突。

佩蕾丝的模型可以由马克思主义来补充。按照调节学派的分析,与福特主义大规模生产相匹配的制度形式,是在20世纪30年代的经济危机之后,经过严峻的阶级冲突才最终建立起来的。在马克思主义者看来,即便创造性毁灭机制的确发挥了作用,也是以阶级斗争和阶级力量的平衡关系为前提的。曼德尔在回应新熊彼特派的观点时,曾对“创造性毁灭”的机制提出了如下异议。在他看来,资本主义经济并不能自动地通过“创新性毁灭”来克服危机和萧条,并为扩张性长波的出现造就条件。相反,从历史上看,要在资本主义制度的界限内为这一长期扩张造就相应的条件(在曼德尔看来,这些条件主要包括剩余价值率的重大增长和世界市场的重大扩张),意味着人类可能要为之付出战争和大规模杀戮的沉重代价。他写道:“不要忘记世界资本主义为克服20世纪20、30年代的停滞危机而采取的各种‘适应’,这些‘适应’包括法西斯、奥斯维新、第二次世界大战及其巨大的毁灭……这是人类为着以资本主义的方法克服大萧条以及开始一个长期扩张的新阶段所付出的社会和人的代价。‘破坏性适应’是为‘创造性毁灭’所必须的,在此条件下,这个公式才是有效的。”(63)

自诞生之时起,长波理论就包含着一个内在矛盾,这一矛盾日后演化为新熊彼特派与马克思主义这两种理论对长波性质的不同理解。在马克思主义者看来,长波事实上构成了资本主义发展的历史阶段。作为特定历史阶段的长波,其形成原因应该从属于每个阶段的独一无二的历史因素中求得解释。而在新熊彼特派看来,长波是以一种固定不变的内在机制为基础的长周期。这种固定不变的内在机制,就是因应经济形势的需要、周而复始地出现的技术革命及其在经济中的扩散过程。

笔者在以往的著作中曾经提出了如下观点,即可以把新熊彼特派所理解的长波作为一种分析性概念来看待,并与马克思主义者注重分析的资本主义发展阶段相区分。(64)作为分析性概念的长波,旨在把握门施所说的基本创新及其引致的投资对于经济增长的促进作用。这一概念可以追溯到熊彼特的思想,即技术创新是推动长期经济增长的最重要力量。技术创新的这种效应,在相关制度形式既定不变的条件下,是可以在新熊彼特派的框架内来分析的。但是,一旦引入制度变革,作为纯粹分析性概念的长波框架就失效了。在佩蕾丝那里,由于她在技术革命的生命周期中纳入了制度变革的因素,就脱离了传统新熊彼特派的框架,转而走向一种资本主义发展阶段的理论。作为一场技术革命传播过程的发展巨潮,最终也被她界定为资本主义发展的阶段。用她的话说:“每次巨潮都代表着另一个阶段,在这个阶段上,资本主义制度更深入于人民的生活,在地球上也得到更大的扩张。”(65)

不过,佩蕾丝本人并没有充分意识到长波的这两种含义的区别,往往还倾向于把那些在特定发展阶段出现的、主要由其他原因导致的现象强行纳入技术革命生命周期的模型,从而造成削足适履的后果。这方面的一个典型例证便是她对第五次技术革命的解释。按照佩蕾丝的模型,第五次技术革命的导入期是从20世纪70年代开始的,2001年纳斯达克的崩溃相当于“转折点”的出现,此后则应是第五次技术革命的展开期。换句话说,被SSA学派和调节学派作为新自由主义积累体制的整个时期,在她那里是作为又一次黄金年代的预备期来看待的。不幸的是,2008年全球金融和经济危机的爆发证伪了这一观点。虽然第五次技术革命在短期内的确起到了促进积累的作用(这在美国1995-2000年的“新经济”中体现得格外明显),但是,对于全面克服上个世纪70年代以来资本积累的内在矛盾,开启又一次长期扩张而言,其作用还显得十分有限。此外,金融资本在80年代以后的崛起或资本积累的金融化,在马克思主义文献中被理解为资本积累内在矛盾的发展形式,即被看作资本积累的“金融修复”(financial fix)。而在佩蕾丝的模型里,对于金融资本的发展只是从促进新技术的扩散这个狭隘的角度来理解的。

四、结语

本文着力探讨的几种理论,从不同角度论述了制度在资本主义经济的长期波动中所起的作用。SSA学派和调节学派强调了制度对于促进资本积累的重要意义;新熊彼特派的佩蕾丝则专注于技术—经济范式和技术革命在其传播中所面临的制度约束。这几种理论对于发展资本主义阶段的制度分析均有其贡献,但也难免于各自的局限。正如前文一再指出的,从其性质和功能上看,制度及其变革并不总是为着适应技术的需要,也不总是为着促进持续而快速的积累,它还服务于阶级统治和阶级关系的再生产。要将上述三个维度统一起来,即在保持阶级力量均势和阶级妥协的前提下,实现足够高的创新速度和足够高的积累率,就像二战后出现的“黄金年代”那样,在资本主义发展史上似乎还是例外。新自由主义体制的崛起昭示我们,特定的制度形式在这三个维度上的作用往往是相矛盾的。而且,如果特定的制度形式(如新自由主义)为了巩固阶级统治,通过恢复利润率而牺牲积累和增长,最终也将通过危机的爆发加剧该体制的合法性危机。现代资本主义从战后黄金年代到新自由主义阶段的嬗变,在许多不同的侧面彰显出阶级力量均势和阶级妥协对于制度设计和制度安排的重要性。只有将制度变革所涉及的三个维度统一和协调起来,发展的巨潮才是真正可企及的。

注释:

①D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, Cambridge University Press, 1982, p. 26.

②C. Freeman(ed.), The Long Wave in the World Economy, Introduction, Aldershot: Edward Elgar, 1996。1998年,美国学者布伦纳在《新左派评论》上以整整一期的篇幅发表了关于战后发达资本主义经济史的长篇论述。2006年,这篇论著略经修改和补充后又以《全球动荡的经济学》为题再度出版。在这一著作里,布伦纳力图提出一个新的理论框架来解释二战以后的经济史,尤其是70年代以来绵延至今的长期萧条。但是,他的理论事实上只涉及长期萧条形成的原因,对于长波的另一阶段即积累的长期扩张则未提出一个具有理论意义的解释。因此,严格讲来,不宜把他的理论划归长波理论之列。

③新熊彼特派长波理论的代表性著作主要有:G. Mensch, The Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression, Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company, 1979; C. Freeman, C. Clark & L. Soete, Unemployment and Technical Innovation, Westport Connecticut: Greenwood Press, 1982; J. J. Van Duijn, The Long Wave in Economic Life, London: George Allen and Unwin, 1983; A. Kleinknecht, Innovation Patterns in Crisis and Prosperity, London: MacMillan, 1987; Tylecote, The Long Wave in the World Economy: The Current Crisis in Historical Perspective, New York: Routledge, 1992。晚近的著作则有[英]弗里曼、[葡]卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,沈宏亮译,北京:中国人民大学出版社2007年版;佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,孟捷等译,北京:中国人民大学出版社2007年版。

④E. Mandel, Late Capitalism, London: Verso, 1999,p. 39.

⑤D. M. Gordon, "Stages of Accumulation and Long Economic Cycles", 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998, p. 123.

⑥D. M. Kotz, et al.(eds.), Social Structure of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis, Cambridge University Press, 1994; T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crises: Social Structure of Accumulation Theory for the 21st Century, Cambridge University Press, 2010.

⑦下述著作涉及SSA学派和凯恩斯主义的比较,即T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crises, Introduction, 2010, p. 3。英国学者克拉克则批判地分析了调节学派与凯恩斯主义的联系,见S. Clarke, “Overaccumulation, Class Struggle and the Regulation Approach”, Capital and Class, Vol. 36, winter 1988, reprinted in W. Bonefeld & J. Hollway(eds.), Post-Fordism and Social Form, London: MacMillan, 1991, p. 125。

⑧D. M. Kotz, et al.(eds.), Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis, pp. 3-4.

⑨科兹:《法国调节学派与美国积累的社会结构学派之比较》,载张宇等(主编):《高级政治经济学》,北京:经济科学出版社2002年版,第318页。原文收于D. M. Kotz, et al.(eds.), Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis。

⑩同注⑨,第319页。

(11)D. M. Gordon, “Stages of Accumulation and Long Economic Cycles”, 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, pp. 108-109。对宇野的引证见p.120,note 11。调节学派对于发展一种中间层次分析的阐述,可参见R. Boyer, “Technical Change and the Theory of ‘Regulation’”, in Dosi, et al.(eds.), Technical Change and Economic Theory, London and New York: Pinter Publishers, 1988, p. 70。

(12)瓦尔加的概括,见其《现代资本主义和经济危机》,北京:生活·读书·新知三联书店1964年版,第14、16页。

(13)瓦尔加:《现代资本主义和经济危机》,第28页。

(14)就笔者所知,迄今为止还没有出现一个统一的名字来指称调节学派和SSA学派。资本主义发展阶段的制度经济学或制度分析是笔者所采纳的提法,用以概括这两个学派在理论和方法上体现出来的共性。“制度分析”一词在两个学派的文献中也能找到出处,譬如戈登等人就有“我们的制度分析”这样的提法(D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, p. 27)。

(15)M. Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation: US Experience, London: Verso, 1979, pp. 20-21.

(16)D. M. Gordon, "Stages of Accumulation and Long Economic Cycles", 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, p. 122, note 33.

(17)S. Bowles, et al., After the Wasteland, New York: M. E. Sharpe, 1990.

(18)M. H. Wolfson, "The Financial System and the Social Structure of Accumulation", in D. M. Kotz, et al.(eds.), Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis. Victor D. Lippit, "Social Structure of Accumulation Theory", in T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crisis, p. 50.

(19)鲍尔斯等:《理解资本主义:竞争、统制、变革》,孟捷等译,北京:中国人民大学出版社2010年版。

(20)D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, p. 9.

(21)R. Boyer, "Technical Change and the Theory of 'Regulation'", in Dosi, et al.(eds.), Technical Change and Economic Theory, pp. 72-75.

(22)R. Boyer, Regulation School: A Critical Introduction, New York: Columbia University Press, 1990. R. Boyer, "Technical Change and the Theory of 'Regulation'", 1988.

(23)科兹:《法国调节学派与美国积累的社会结构学派之比较》,载张宇等(主编):《高级政治经济学》,第318页。

(24)T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crisis, p. 5.

(25)M. Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation, p. 80, p.87。另可参见R. Boyer, “Technical Change and the Theory of ‘Regulation’”, in Dosi, et al.(eds.), Technical Change and Economic Theory, pp. 79-82。

(26)参见科兹:《法国调节学派与美国积累的社会结构学派之比较》,载张宇等(主编):《高级政治经济学》,第324-325页。

(27)S. Clarke, "Overaccumulation, Class Struggle and the Regulation Approach", R. Brenner, et al., "The Regulation Approach: Theory and History", New Left Review, No. 188, 1991.

(28)Victor D. Lippit, "Social Structure of Accumulation Theory", in T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crisis, p. 45.

(29)B. Jessop, "Fordism and Post-Fordism: A Critical Reformulation", in Michael Storper & Allen J. Scott(eds.), Pathways to Industrialization and Regional Development, Chapter 3, London & New York: Routledge, 1992.

(30)值得一提的是,戈登等人在1982年的著作里,曾对以科斯和诺思为代表的新制度主义经济学提出了批评,强调了SSA学派与后者在解释宏观制度变革问题上的对立(D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, pp. 35-36)。

(31)P. A. O'Hara, "An Institutionalist Review of Long Wave Theories: Schumpeter Innovation, Modes of Regulation, and Social Structure of Accumulation", Journal of Economic Issues, Vol. 28, No. 2, 2004.

(32)D. M. Gordon, "Stages of Accumulation and Long Economic Cycles", 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, pp. 101-102.

(33)D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, p. 32.

(34)戈登这样谈到作为长波转折点的危机与古典周期中的危机之间的区别:“资本主义经济内在地倾向于既造成商业周期,也造成经济危机。正常的经济活动,在居于主导地位的社会关系的框架内,足以在经历一次商业周期的衰退期后恢复为繁荣。但另一方面,正常的经济活动却不足以克服经济危机并恢复快速的积累率;居于主导地位的社会关系的变化对于危机走向终结是必不可少的,因为这些社会关系的变化最终将带来快速而可持续的资本积累所需要的环境稳定性的重建。”(D. M. Gordon, "Stages of Accumulation and LongEconomic Cycles", 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, p. 104.)对上述两种危机所做的区别也见于布瓦耶(R. Boyer),“Technical Change and the Theory of ‘Regulation’”, in Dosi, et al.(eds.), Technical Change and Economic Theory, p. 76。

(35)D. M. Kotz, "Interpreting the SSA Theory", in D. M. Kotz, et al.(eds.), Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis, pp. 57-58.

(36)E. Mandel, Long Waves of Capitalist Development, London: Verso, 1995, pp. 40-41.

(37)S. Clarke, "Overaccumulation, Class Struggle and the Regulation Approach", reprinted in W. Bonefeld & J. Hollway(eds.), Post-Fordism and Social Form, pp. 127-128.

(38)S. Clarke, "Overaccumulation, Class Struggle and the Regulation Approach", reprinted in W. Bonefeld & J. Hollway(eds.), Post-Fordism and Social Form, pp. 112-113.

(39)D. M. Gordon, Fat and Mean, New York: The Free Press, 1996(esp. Ch. 6).

(40)M. H. Wolfson & D. M. Kotz, "A Reconceptualization of Social Structure of Accumulation Theory", in T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crises.

(41)参见[英]弗里曼、[葡]卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,第369-371页;[比]欧内斯特·曼德尔:《资本主义发展的长波》,南开大学国际经济研究所译,北京:商务印书馆1998年,第39-40页,第125-128页。

(42)[比]欧内斯特·曼德尔:《资本主义发展的长波》,第125-126页。

(43)Beverly J. Silver, Forces of Labor: Worker's Movements and Globalization since 1870, Cambridge University Press, 2003, p. 97.

(44)K. Gray, "Labour and the State in China's Passive Revolution", Capital and Class, Vol. 34, No. 3, 2010, pp. 452-453.

(45)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》。

(46)D. M. Gordon, “Stages of Accumulation and Long Economic Cycles”, 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, p. 118。这里提到的戈多——作为熊彼特意义上的企业家的隐喻——是爱尔兰作家塞缪尔·贝克特的戏剧《等待戈多》里虚构的人物。

(47)参阅孟捷:《熊彼特的资本主义演化理论:一个再评价》,载《中国人民大学学报》2003年第3期。

(48)E. Mandel, Long Waves of Capitalist Development, pp. 18-19.

(49)D. M. Gordon, "Stages of Accumulation and Long Economic Cycles", 1980, reprinted in S. Bowels, et al.(eds.), Economics and Social Justice, pp. 110-117, p. 124, note 51.

(50)科兹等人认为,该书使“SSA进路获得了确定的形式(definitive form)”, 见 D. M. Kotz, et al.(eds.), Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis, Introduction, p. 2。

(51)D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, p. 27.

(52)D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, pp. 27-31.

(53)D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers,p.31。利皮特则强调,除了阶级斗争,一些非阶级斗争,如围绕种族、性别和环境保护的斗争对于SSA的形成也具有重要意义。见Victor D. Lippit, “Social Structure of AccumulationTheory”, in T. McDonough, et al.(eds.), Contemporary Capitalism and Its Crisis, p. 66。

(54)D. M. Gordon, et al., Segmented Work, Divided Workers, p. 246, note 11.

(55)M. Reich, "Social Structure of Accumulation Theory: Re-trospect and Prospect", Review of Radical Political Economics, Vol. 29, No. 3, 1997, p. 5.

(56)R. Boyer, "Technical Change and the Theory of 'Regulation'", in Dosi, et al.(eds.), Technical Change and Economic Theory, p. 68, pp. 89-90.

(57)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第21页(译文又有修改)。另见C. Perez, “Technological Revolutions and Techno-economic Paradigms”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 34, No. 1, 2010, p. 186, p. 194。

(58)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第25页。另见C. Perez, “Technological Revolutions and Techno-economic Paradigms”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 34, No. 1, 2010, p.190。那里还强调了发展巨潮的概念与传统新熊彼特派长波概念的差异。

(59)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第165页(译文有修改)。佩蕾丝的理论在某种程度上克服了传统新熊彼特派的技术—经济决定论倾向,对马克思主义也有一定的借鉴意义。弗里曼和卢桑曾指出,佩蕾丝关于技术革命和社会制度框架之间矛盾的描述,展现出和历史唯物主义的某种相似性。参见[英]弗里曼、[葡]卢桑:《光阴似箭:从工业革命到信息革命》,第154-155页。佩蕾丝本人也曾将自己的概念与马克思的概念做过比较,见佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第40页。笔者曾试图将佩蕾丝的技术—经济范式界定为与生产方式处于同一逻辑层次的概念,并借以解释马克思的“生产力—生产方式—生产关系原理”。参见孟捷等:《技术创新与政治经济学的研究对象》,载《政治经济学评论》2004年第2辑,北京:中国人民大学出版社。

(60)在佩蕾丝那里,这种水平关系的竞争不仅开展于企业之间,也开展于产业之间、地区之间、国家之间,以及已经拥有新旧技术的劳动力之间。参见《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第46页。

(61)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第169页。

(62)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第22、26页。

(63)E. Mandel, Long Waves of Capitalist Development, p.93(由于商务印书馆的中译本此处存在翻译错误,这段引文是由笔者直接从英文版翻译的)。

(64)孟捷:《马克思主义经济学的创造性转化》,北京:经济科学出版社2001年版,第120-121页。

(65)佩蕾丝:《技术革命与金融资本——泡沫与黄金时代的动力学》,第25页。