【摘要】在16世纪,甚至更早时候,中国实际上已经出现过具有现代信用特征的金融工具,即盐引。令人遗憾的是,它还远未能发展成一个完整的现代金融系统从而为大规模的现代工业生产提供动力,就已经夭折。明末盐引的废除使近代中国很难发展出现代银行制度和有效的资本市场。本文通过“掠夺之手”的理论视角去考察盐引与明代金融市场的发展轨迹。进一步地,本文试图为研究中国传统社会的社会结构及其长期制度变迁对经济绩效的影响提供一个逻辑一致的研究框架。本文认为,强大的专制主义政府的存在及其对市场的过度干预,扼制和扭曲了市场力量的成长,进而导致近代中国走入低效制度与落后经济相互加强的恶性循环,最终导致历史上曾长期领先西方的中国在近代迅速衰落。

【关键词】掠夺之手,开中法,盐引,纲法,制度内卷

引言

明初洪武时期,朝廷为了解决边镇的庞大军需问题,以商业利益来吸引民间商人资本,动员、利用民间资本参与军需物资的转运,即开中招商政策。这其中朝廷并不支付转运军需物资的费用,仅仅是以食盐的销售权作为商人转运军需物资的补偿。按照明代开中法,商人先把粮食运送到北方驻军处,交粮后商人会得到一张凭条,以此凭条他们可在南京换回经营食盐特许的“盐引”,然后再凭借盐引获得一定量的食盐便能在指定的地点销售。这样商人们就能够靠买卖由政府专营的食盐“盐引”获利,而政府财政的压力也因此得到缓解,整个过程中“盐引”的作用类似政府信用保证下的一种国债。这一复杂的流程在明代中后期演变为边商与内商的分工,边商运输粮草获得盐引之后转卖给内商,内商到盐场去支盐。结果盐引便有了市价,并逐渐成为一种“期货工具”或有价证券,成为一种民间资本投资的对象[①]。但盐引投资经常被朝中的权贵所掌控,而且受到官员食盐走私的影响。最终,盐引市场的混乱和无利可图使得朝廷在1617年废除了盐引买卖,并把食盐的专卖权授予了几个大的盐商家族。自1617年至清政府倒台前夕的1910年,这时期国家将食盐的生产、收购、运输和销售权,部分或完全转让给了商人,即商专卖[②]。“自此,食盐专卖权成为皇帝的荫庇”。这种荫庇使得本来作为“国债”性质的盐引成为了国家与大商人之间“官督商办”的纲法[③]。开中法向纲盐制的转变形成了一批特殊的专卖商阶层,对中国近代社会经济的走向具有举足轻重的影响。

诺思(1999)的研究表明,有效率的经济制度是经济发展必不可少的前提[④]。有效率的组织需要在制度上作出安排和确立所有权以便造成一种激励,使得个人的经济努力达到私人收益率接近社会收益率的水平。社会所曾达到的最好状态是提高私人收益使之尽可能接近社会收益,以提供充分的激励来实现经济增长[⑤]。当存在激励因素促使人们去攫取而不是创造,也就是从掠夺而不是从生产或者互为有利的行为中获得更多收益的时候,那么社会就会陷入低谷[⑥]。国家是一个有规模经济性质的暴力组织,并由此成为产权界定的主体[⑦]。既然国家成为产权制度决定的主体,那么,国家就必然要对一个社会的经济效率状况负责。因此,国家的存在是经济增长的关键,然而国家又是人为经济衰退的根源[⑧]。如何设计国家制度,发挥国家在经济生活中的作用,就陷入了一种两难的境地之中。Barry Weingast把它概括为“本质两难”(fundamental dilemma):国家需要足够强大,才能具有足够的强制力来执行合约;但国家又不能过于强大,以至于它可以不受约束,滥用自己的强制力,通过宣告产权无效或使所有权残缺任意侵犯公民的财产和权利[⑨]。“诺思悖论”实质上是国家(政府)的权力悖论,拥有权力的人可能会滥用权力,也无法做出可信的承诺来约束其未来的行动[⑩]。

看待国家的作用,有三种不同的答案,对国家进行了多维解读,使人们对国家的认识更加符合现实。国家被斯密看成一只“无为之手”。他认为,通过市场机制就可以实现资源的最优配置,国家不应该去干预经济活动,国家只是充当“守夜人”的角色。福利经济学把国家看作是一只“扶持之手”。在福利经济学家看来,市场并非如古典主义者所描绘的那样是万能的,市场也会失灵,如垄断和信息不对称,并且,市场失灵会造成社会福利的损失,国家的干预则正好可以解决市场失灵问题从而增加社会福利。显然,在福利经济学的国家理论中,国家总是善意的,社会福利的最大化是其目标[11]。奥尔森把国家看作是一只“掠夺之手”。奥尔森等人通过对历史上国家行为的研究发现,国家的行为并非总是出于善意,即使为了增加社会福利,国家也有自身的利益,并会使用其所固有的强制力来谋求自身利益,国家的此种行为使其成为了“掠夺之手”,奥尔森形象地把国家比喻为具有掠夺偏好的“坐寇”[12]。施莱弗(Shleifer)循着奥尔森的理论进行了进一步的深究,发现国家并不总是谋求长远利益,往往为了实现其当前和短期利益而不惜进行过度的掠夺[13]。在现实世界里,国家大多数时候是同时扮演着“三只手”的角色,在市场自己能良好运行而不需国家过多干预的领域,国家甘当“无为之手”;在面对危及统治利益集团时,国家会重拳出击,起到扶持之手的作用;但为了实现某一特定的目标或谋求自身利益最大化时,国家就可能是一只“掠夺之手”[14]。

中国历朝历代都重视加强中央集权,对国家力量的崇尚是其他民族不可企及的,这种理念反映在经济生活中,就是以国家力量取代市场力量,所以,中国历史上经济的盛与衰,都与国家有直接而重要的联系。美国学者罗溥洛就指出,“立法占整个经济制度的极少部分,正式制度供给严重短缺。中华帝国的官僚机构尽管精致繁复,但他从未确立过几项有助于经济发展的基础性政策;他从未制定过全面的商业法规,也未确立过旨在保护私人财产的司法制度;他从未发展过一种用以减轻商业风险的保险体系。”[15]国家在中国经济史上所留下的足迹清楚地显示,无为而治仅局限于汉初几十年,历代鲜有效法。国家伸出“扶持之手”,谋求社会福利最大化,一个必备的前提是有一个励精图治的英主,不过,遍观中国历史,英主总是稀缺资源。在多数时候,国家在中国经济舞台上扮演着“掠夺之手”的角色[16]。

基于以上认识,本文运用新制度经济学的国家理论,通过“掠夺之手”的理论视角去考察盐引与明代金融市场的发展轨迹。通过对盐引与明代金融市场的深入剖析,企图通过一个逻辑一致的理论框架来解释明代金融市场从制度创新到制度内卷的整个变迁过程。进一步地,本文试图为研究中国传统社会的社会结构及其长期制度变迁对经济绩效的影响提供一个逻辑一致的研究框架,以便回答“历史上曾长期领先西方的中国为何在近代迅速衰落?”这个重大问题。

一、扶助之手:作为公债制度的开中法与公债券的盐引

朱元璋击败蒙元建立明王朝后,北方游牧民族仍然为明王朝的最大威胁。朱元璋一方面派遣大军北征,另一方面在长城沿线构筑起九个防御区,称为九边或九镇。九边东起辽东镇海滨,西至甘肃镇嘉峪关,全长5274公里。九边平时驻军达80多万,约占明代全国驻军的一半左右,其中驻军最密集的是“内迫京畿,外控夷狄”的九边之首大同一带。明代的九边军费包括常例粮饷、临时战费与军事工程费用这三大部分,成为明王朝的巨大负担,甚至一度占据了明代国家财政支出的绝大部分份额。据《大明会典》记载,仅大同镇就需屯粮51万余石,草16.9万余束,秋青草176万束,此外还需要大量棉花、布匹等消费品。如果根据明代军匠日粮供给人均“日米一升”计算,明初年供给粮料约580万石;如果再计算上军马的供给问题,即马价、马料和马草的供应,则更加惊人[17]。但对蒙古防线所经多为物产贫乏、人口稀疏之地,陕西、山西、河南等省的主要粮产区,距对蒙防线无不有数百里之遥,粮饷转运之役,成为国家的沉重负担。

边镇军需巨大,大部分物资需从内地调遣,加之明初统治中心偏于江南,由于交通不便,路途遥远,运输军需粮草需要消耗大量的人力、物力,若完全交由官方运输,国家财政无疑会承受巨大压力;若是过于依赖民运,则需征集大量民夫,会侵扰百姓。面对过高的运输成本以及国力不足的现实约束条件,北部边境地带的军需供给,需要动员民间商人的力量来进行物资转运,而国家所能吸引民间商人的只有利润巨大的食盐。所以将食盐的销售特权授予转运物资的民间商人,较之完全依靠国家力量来进行盐粮转运与食盐的销售,显然更为有利。在考量了诸多因素后,明政府于洪武三年(1370年)通过并推行以商运为基础的盐粮开中方案。这样既免去了民运之耗费,亦解决了军需,实现了“省运费以给边储”的目的。朱元璋对此称赞道:“朕初以边戍馈饷劳民,命商人纳粟,以淮、浙盐偿之,盖欲足军食,而省民力也。”[18]

简单地说,开中法就是让商人们向边镇纳粮,以此换取贩卖官盐的执照,即盐引,此即是所谓的“纳粮中盐”。开中法具体有三个程序:“开中”、“报中”、“守支”。首先,政府根据边防军需发榜招商,再根据纳粮地点及应纳粮数量确定给予开中商人的食盐数量,此举被称为“开中”;盐商如果接受政府条件,则按照榜文要求的开中项目,把军需物资运往开中地点,并从官府领取一定数目的盐引,称之为“报中”;盐商完成“报中”之后,则可以持盐引到指定盐场等候领取食盐,称之为“守支”[19]。盐商最终将所支食盐在销售市场上出售,以获得参与开中的报酬。显然,开中商人从提供军需物资到获得食盐,要经历很长的时间,经营周期漫长,在这期间商人作为授信者,向政府提供了商业信用,商人因此承担了由交易过程漫长而产生的市场风险,而风险的大小则主要取决于政府的守信程度,风险回报是获得食盐销售权利及售盐后的利润。“纳粮中盐”开中体制实质上就是政府利用对食盐的垄断权与商人的粮草相交换。这样以来,政府的物资需求就与商人的贩盐逐利动机连接了起来,在政府与民间商人之间以盐的专卖为媒介形成了交易活动。

从经济学角度看,盐和粮食一样,是人们必不可少的生活必需品,需求的价格弹性很小;盐和粮食又不一样,它不是任何一片土地都能出产的特殊物品,食盐主要取自海水(也有井盐、岩盐等),生产受自然条件所限,产地相对集中,容易被控制。一切由国家专卖的商品都是暴利产品。中国并不是一个缺少盐资源的国家,它的暴利主要来自官方的垄断。经营食盐可谓一本万利,历代官府都垄断其利,实行食盐官卖。因此,食盐行业具有浓厚的政府专卖色彩,是中国历代封建王朝重要的财政来源。

明朝政府为了垄断食盐市场,实行计划经济。首先建立官办盐场,按照明代的户籍制度,明朝政府把一部分百姓划为灶户,专门从事食盐生产,要求灶户在盐场居住,完成食盐生产指标,即计丁办课原则。其次,明代为了推进官卖盐及开中法,按照食盐区域,施行食盐配给制,即计口给盐原则,严格依据地方府州县人口统计,并按明朝廷规定的户口盐食用标准进行运输配给。明初,政府以里甲登记人口,限制其流动,规定其赋税,而赋税又以实物税及劳役为主。盐政作为这种政治经济体制的一个部分,在食盐的生产、销售方面带有鲜明的赋税性质,可说是题中之意。值得注意的倒是在食盐的运输方面,明朝盐政从这里发展出一套类似公债的财政制度——开中法[20]。

至洪武二十六年( 1393),明朝全国的盐产量已达到131.8 万余引,每引约400 斤[21],盐粮开中已成为朝廷补充军需的重要手段之一。此后,历次开中的盐引发行量实际上取决于当时九边所需的米粮数量,

少则几万引,多则可达一百数十万引[22]。下表(表一)显示,至隆庆二年(1568)九边重镇开中盐引总计达到一百四十余万引。再来看明政府解决九边军需的其他举措,以便对比。嘉靖十四年( 1535) 五月,户部“总计各运司正盐岁可得银五十四万八千四百二十七两有奇,余盐岁可得银六十一万八千三百七两有奇”[23],两项合计共得银116. 6734 万两,而嘉靖十八年后,户部解送九边的年例银虽经“奏讨加添,亦尚不满百万”[24],两相比较,则可见开中法在保证北边军事供应方面所扮角色之重[25]。

开中总引数的确定,是明廷确定米粮与盐引交易比例的基本条件,也是确保开中法正常运转的重要条件之一,但在《明实录》中,却很少有记载。正统五年(1440年),云南大理府和金齿卫指挥使司上奏因“用粮数多,蓄积数少”,户部遂规定“中淮、浙、云南盐各三十万引”[26],招商中盐。此制度遂成为日后出现突发事件时的应急措施之一。如在正统五年陕西延安绥德州的开中盐粮,则是依照上述办法开中的[27]。其规定是“将正统五年淮盐一十二万引、浙盐八万引,如肃州纳米例”招商中盐[28]。天顺八年(1464 年)八月户部“共开中淮浙等运司各年盐课一百六十七万二千二百九十一引”。因开中地的仓口不等,其开中则例也不相同[29]。关于这一点从《明宪宗实录》卷八“天顺八年八月丙午”条关于更改上纳仓口的规定中得知,原在“兰县开中引盐于甘凉缺粮仓分上纳。于是肃州仓改中浙盐九万六千八百六十一引,每引米麦各半,共四斗五升。镇夷官仓改中河东盐十万引,每引米麦豆共一斗五升。肃州仓改中河东盐一十九万五千引,每引米麦豆共一斗五升。”[30]

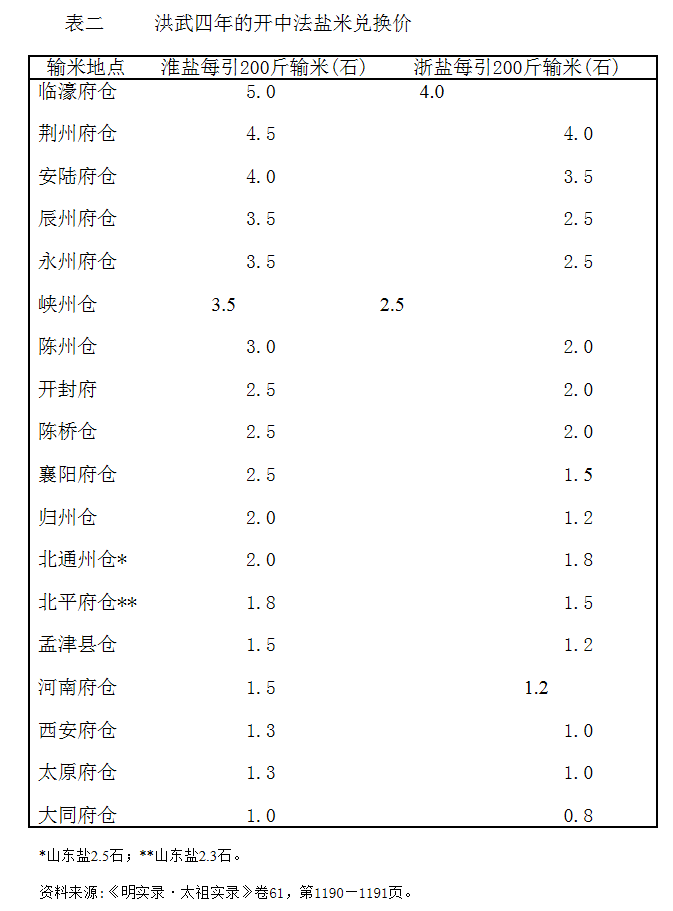

边商报中的意义,在于取得食盐的销售特许权。而边商的利益,实际上并不在于食盐的销售,而主要在于盐引的买卖。引价是盐商为获得食盐经营权所付出的成本,与盐商的利润息息相关。由于商运耗费了大量的人力、物力,如果商人获利较少,甚至亏损,商人们就不愿到边镇中盐,这样会对边防不利,所以,确定合理的引价至关重要。引价的确定主要来自于几个方面因素的考量:第一是根据当时边镇局势而定,若军需紧张,则盐引价低,反之则高;第二是看市场情况,若当时米贵钞贱,则盐引价高,反之则低;第三是看政府财政情况,若是财政紧张,明政府就只能依靠调整引价,给商人优惠,来吸引更多商人来边地开中;第四,引价还与中盐之地的地理位置有关,若“道远地险,则减而轻之。”[31]边商引价是明初国家与民间商人所确定的盐粮交换的比价,这直接影响开中商人的利益,故“引价之贵贱,视盐利之通塞,斗头之多寡。盐壅则引不得不贱,引贱则不得不减价以求售,其势然也。”[32]表二显示,大同仓的淮盐引价是1.0(浙盐引价是0.8),太原府仓的淮盐引价是1.3(浙盐引价是1.0),这意味着,商人每运米1石至大同仓,1.3至太原仓,可得1张淮盐盐引,凭引支取200斤淮盐。显然,越是边防任务重要的边镇其引价对商人越是有利(比如大同府、太原府),因此,在盐利的吸引下,越来越多的商人来到了边镇,他们“自出财力,自招游民,自垦边地,自艺菽粟,自筑敦(墩)台,自立保聚”[33]。从此边需也就自然与盐政发生了密切的联系,故“有明盐法,莫善于开中”[34]。

基于以上分析,我们可以把开中法理解为公债制度,把盐引理解为公债券[35]。原因有三个:第一,开中法作为财政制度,不实行超经济的强制,而以自愿交易为原则,无需特殊的资格限定。在“纳粮中盐”开中体制下,户部出榜召商,公开招标,由于名额限制,故有“抢上之法”,意即先到先得。明初的法律规定,禁止官宦势要参与开中,愿意参加开中的商人竞争机会均等,竞争结果主要取决于其资本的多少和行动的速缓。第二,由于第一个原因,开中法促进了全国性的商品交换和商人阶层的兴起。商人运送粮食多在北方,而支取食盐多在东部沿海,在前工业革命的技术条件下,运粮与支盐的间隔相当漫长。可以说,开中法的盐粮交易,是政府的借贷行为。政府与商人之间形成了具有商业信用特征的交易形式。这种信用交易形式不仅解决了政府庞大的军需,而且为民间商人带来了广泛的商机。明代山陕商人的兴起在很大程度上与此有关,他们利用地域优势获得商业先机,在明代商界率先崛起。第三,开中法下的盐粮交易,不是即时的交易,也不是以物易物,而是凭一纸盐引完成交易。盐引是在商人纳粮之后才得到的,每一纸盐引代表200斤盐的价值,是政府欠债的凭据。商人凭此盐引,能够支取食盐,作为商人为政府运送粮食的报酬。因此盐引就成了政府换取商人实物的证明和商人到政府规定盐场支盐凭证的一种凭证。在商人以物换引及以引领盐期间,盐引属于信用关系的中介和凭证,既是提货凭证,又充当了延期支付的凭证[36]。

二、掠夺之手:守支问题、开中折色与运司纳银制

(一)守支问题的出现

明代统治者为了眼前利益,超额发放盐引,从而产生了始终困扰开中法顺利实施的“守支”问题。所谓守支问题,就是盐商在边镇交纳粮草取得盐引后,并不能马上支取到食盐,被迫困守盐场,等候支盐。守支问题的产生在于官商交易方式的改变,在于明政府行为方式的改变。明代开中法与以往历代王朝的盐政并无大的不同,盐的生产仍然由灶户专门从事,再由政府垄断征收,最后被盐商报中支取,转运各地销售。不同点在于,在以往盐制下,盐商直接向征收盐课的盐政机构购买官盐然后转运贩卖而获利,而在开中法下,盐商不再向盐政机构直接购盐,而是先赴边镇纳粮,再回盐政机构支盐转贩。这样,其经营环节便由二增加为三,即一是赴边纳粮,二是返回盐政机构支盐,三是载盐转贩[37]。这一改变使盐商纳粮与支盐两个经营环节间出现了一段间断期。在这段间断期,明廷只须出具一纸纳粮收据,便提前占用了盐商的资金。这样一来,就会出现这样一种可能:当边镇军需紧张时,可以有意延长这段间断期,将尚未产出的官盐预先开中,仅凭一纸收据提前收取盐商投资。这就为守支问题的产生提供了可能。

开中法实施后,开中盐粮遂成为明代盐政的一个重要部分,而盐政在明代与边备关系密切,所得款项主要用于边防武备开支,这样,盐政实际就成为明廷满足边镇军需的一种手段。盐政与边政相比,边政直接关系国家安危,自然被置于更高地位。开中盐粮的多少是一个变量,主要受边饷需求制约,而边饷需求又要视边情缓急而定。边情紧急,边饷需求则剧增,开中盐粮也就作为应急措施被频繁使用。反之,开中盐粮则无必要,或所需甚少。因此,开中盐粮实际将盐政与边政直接连在了一起。由于明廷拥有一条延绵万里的西北防御线,边饷需求巨大,开中量往往超出官盐的供应量,使盐商纳粮而无现盐可支,盐商无法及时获得官盐,被迫守支。据史料记载,守支问题在洪武时期就可能已经出现了,“洪武十一年,明太祖曾敕中书省曰:‘朕初以边戍馈饷劳民,命商人纳粟,以浙、淮盐偿之,盖欲足军食而省民力也。今即数年所输甚薄,军饷不供,岂盐价太重,商人无所利而然欤?’”[38]。当然,政府要确保有人参加开中,在制定开中法盐米兑换价时,必须确保参加开中者有利可图,否则难以达到“足军食而省民力”的目的。即便是开中商人有利可图,开中商人可能仍然没有积极性,主要由于守支问题。由于守支时间太长,大量资金被占用,当新的开中开始之后,商人尚未收回投资,因此无力投入新的开中,其必然的结果就是“数年所输甚薄,军饷不供”。据黄仁宇估计,在最理想的情况下,一趟开中法交易完成需时两年[39]。另外,据《明英宗实录》卷109“正统八年址月辛亥”的一段记载,虽然正统六年政府已经把“中盐勘合”发给陕西延边军政衙门,但两年后才有商人李恭上纳粮食。[40]这则史料印证了黄仁宇的观点。这说明,守支的时间最少是两年,有时十年八年,最长甚至达到数十年。

进一步的问题是,产生守支问题的现实原因是什么?其首要原因是明政府滥发盐引,以致于盐引数远大于官盐产量,使得一部分盐引成为无法兑现的“空头支票”。开中法得以实施的前提条件就是统治者必须抑制自己的“掠夺之手”,严格遵守承诺,发给商人的盐引总数必须与盐场当年的产量总额相符,不能超发、滥发,以便保障商人在交纳粮草后会得到食盐,“不拘资次,盐引遇到即支”[41]。可是,统治者往往根据边镇局势变化的需要来决定发行的盐引数量,使得发行的盐引远远超过盐场的支付能力,从而造成“守支”问题。特别是明代中后期,随着开中法的普及,开中内容随着明代社会经济的发展和边储的需要逐渐由纳米中盐繁衍为纳铁中盐、纳茶中盐、纳绢中盐等多种方式,食盐几乎充当了一般等价物的角色。统治者发现,通过发行盐引并延期支盐,无需付出什么成本就可以将大量的民间资本征集起来供其使用,这对于统治者来说是一种极具诱惑的、有利可图的选择。可以说,在明代的两淮盐业中,许多重大的盐政变革,如开中则例的一次次降低、“不拘资次支给”政策的出台、“常股盐”与“存积盐”问题的出现、余盐开禁及其在运司纳银、边商与内商的分化和摩擦,以及中后叶一次次的盐政疏理等,都与因困守支使商人无利可图,不愿参与新盐开中,从而导致朝廷收益无着落有关[42]。统治者的“掠夺之手”破坏了与盐商达成的契约,造成了盐商的“守支困境”,最终也使得统治者自己的盐税收入得不到保证。

(二)权力寻租导致守支问题恶化

明代食盐经营是在政府控制下的垄断行业,可以说,食盐在很大程度上并不是真正意义上的商品,而是各个利益相关者进行利益再分配的工具。食盐行业大量的垄断“租金”必然引起各个利益集团的争夺,出现权力寻租现象。特别在明代后期,官员参与开中、与不法商人勾结霸占窝引、贩运私盐情况日趋严重,其结果必然是盐引壅积,致使守支问题愈加恶化。

开中法实施之初,明太祖于洪武二十七年(1394)下令:“公、侯、伯及文武四品以上官,不得令家人、奴仆行商中盐,侵夺民利。”[43]明初的统治者明令禁止朝廷官员参与开中,以免产生官商勾结、侵夺民利等弊端。永乐年间,明成祖为筹集更多的资金以满足边防需要,改变了明太祖的禁令,开始批准了一些权贵关于参与开中的请求。随着开中内容的增加和开中地理范围的扩展,各级官员皆被允许参与开中。随着越来越多的官员参与开中,逐步出现排挤商人、垄断市场的行为。成化年间,权贵们可以通过皇帝敕许而获得纳粮中盐的权利,实际输纳粮草就不再是获得中盐权利的必要条件,于是纳粮中盐权利就与实际的输纳粮草相分离,成为一种可以买卖交易的权利。在当时的历史文献中,这种权利就被称为“窝”,其买卖交易就被称为“买窝卖窝”。[44]准许官员参与开中的先例一开,使得那些拥有特权的官僚得以利用权势垄断食盐贸易,利用特权霸占盐引,这种现象史称“占窝”。

权贵利用特权通过种种手段占据大量盐引。他们派家人前往开中,以致于参与开中的都是权贵及其关系人。权贵们一方面让亲属假扮军人或百姓出面承纳马草开中盐粮,

另一方面还经常向皇帝奏讨盐引,每次少则千引,多则数万引。成化以后,“宗藩、贵戚之求土田夺盐利者,亦数千万计”[45]。成化十五年(1479),宪帝赐给万贵妃的兄弟万通准盐五千引[46];十六年,赐给淳皇后母段氏两淮官盐二万引[47];成化十九年(1483),宦官梁芳“侵盗库金以数十万计,不足则给以盐……前后请两淮存积余盐不下数十万引”,致使“商引壅不行,边储日匮”[48]。明代政府对权贵们开中食盐网开一面,而对商人中盐则有诸多限制。比如商人中盐数额“不许过三千引”,而对权贵,“或五万、十万,至二十万引”并无限制[49]。于是,开中盐引大多被朝中权贵所把持。权贵们以便宜的价格得到盐引,然后再以较高的价格出售从而赚取巨额利润。

即使在支盐环节上权贵们也享受着一般商人无法获得的特权。普通商人无论是交纳粮草还是下场支盐,都必须在官府指定的地点进行。一般商人只能选择参与还是不参与,而权贵则可以通过特权取得盐引,然后去最好的盐场支取食盐,而且在盐产量有限的情况下,权贵们总也能够找到办法抢先支到盐。在“朝廷令人易纳马草开中盐粮”之时,“各场纳草之人,多系官豪势要,及该管内外官”。由于《大明律》规定,四品以上官员不得允许其家人和亲属参与中盐和与民争利,于是这些权贵们就设法绕开法律规定,“令子侄家人伴当假托军民出名承纳”[50]。待到支盐之时,“嘱管盐官搀越关支”,“不拘年次,本场无盐,辄易他所,三倍加支”。[51]权贵们利用权势抢先支盐。权贵们有钱有势,盐政官员对他们逢迎巴结或姑息迁就,往往将灶户所生产的课盐“潜卖与人,或答应势要”,从而造成“官盐不足,私盐盛行”的局面。这样以来,普通商人即使守支多年也难以得到食盐。商人为了能够尽快支盐,只好想方设法巴结占据开中权利的权贵,从这些权贵手中购买食盐经营权以牟利,史称“买窝”。每千引约费银百余两或七八十两[52]。没有门路的商人开中后可能得不到盐引,即使得到了盐引,也可能因为没有门路而在盐场守支多年得不到食盐,这样以来,没有门路的商人就只有被迫退出开中。

(三)开中折色与运司纳银制

按照明代开中法的要求,商人必须把粮草等物资输送到边防卫所,以换取“仓钞”,再按仓钞发派盐引,然后凭盐引到指定的盐场支盐,并在政府指定的范围内销售。无盐引而经销食盐,属于贩私盐,要受法律严惩。如果商人们输边交纳的是粮草等农产品,则称为“本色”,如果交纳的是银钱,则称为“折色”。明初边防物资以粮食为主,开中的形式主要为“本色”。到了明代成弘年间,随着白银的使用,盐法发生了重大变革,由纳“本色”改为纳“折色”,即由纳粮改为纳银。

最初的开中折色政策是政府为了吸引商人参与开中而出台的优惠政策。据记载:天顺八年十一月,即宪宗即位尚未改元之时,明廷以报中商人稀少,下令降低当年八月在大同、宣府所开中引盐的价格,并规定“愿折银者听”,折银标准为淮盐每引折银五钱,其余盐种依中盐米数以次递减[53]。此时,运粮到边区开中的商人,也希望把纳粮开中改为纳银开中。在此之前内地盐商或纳粮输边或经营商囤以换取盐引,他们在洪武时期盐法通行之时不困守支、资金周转迅速,经营顺利。但自永乐以后盐法日坏,商人们苦于守支,不少内地盐商纷纷破产,视开中为畏途。在这种情况下,正当盐商无法获利,只有那些投靠权贵者例外。事实上,盐商若不投靠权贵而免于守支,一般是不敢冒险去开中的。对商人们来说,纳银开中,缩短了守支的时间,缩短了经营周期,其益处自然不言自明。纳银开中不但有利于商人,而且有利于政府。当时白银已成为通用的货币,因而白银在财政上的运用较纳粮草为方便。很显然,在折色开中制下,商人向边关输送粮草改为折纳银两,实际上就失去了原来开中之本意。“粟贵征粟,粟贱征银”,明政府不再着眼于巩固边防,而是把食盐专卖为财政搜刮的手段,致力于充实国库,增加帑银。

但是,最初的折色制只是应急之策,对于朝廷来说,开中纳粮始终是“不可更改”的“祖宗成例”。开中折色政策的真正设立是“没官盐”的出售。“没官盐”,指被官府没收的私盐或者是批验所在秤掣官盐时所没收的超出规定数量的多余的食盐,也称为“掣割余盐。”。《明宪宗实录》载,成化二年闰三月,巡视淮扬右副都御史林聪奏言:“凤阳诸处灾伤,措置赈济别无余策,查得两淮运司仪真批验盐引所见有没官盐二万余引,已行召商卖银支用。”[54]这是成化年间首例在盐场出售“没官盐”。虽然开卖的并非正额引盐,但这意味着开中盐制的禁条正在一步步地被解除,是对“祖宗成例”的又一冲击。“没官盐”的就地出售,在成化九年固定下来,规定每积至二万引即召商出售。不仅如此,也恰好在成化九年底,正额引盐也开始出现在盐场出售的情况。成化九年十一月,巡抚山西右副都御史雷复上疏,要求“鬻河东运司盐四十万引,以济山西饥民。”[55]得到允准。次年五月,经河东巡盐御史王臣建议,户部确定,今后河东盐凡开中无商报中者,均就场开卖,所卖银两由户部转拨边方[56]。此后,就场开卖引盐的事例不断出现,长芦盐、山东盐、四川盐、广东盐、福建盐、两浙盐,以至当时开中情况较好的两淮盐,都有了就场开卖的事例。至此,盐商不必纳粮边镇,也可获得经营引盐的权利。

折色制发展到到了成化末年,不但实行了纳银开中法,运司纳银制也已经形成。随着内商经济实力的增长,他们日益感到运送白银赴边开中有很多不便,于是要求一种更简便的方法,以换取盐引,借此摆脱边商的控制。因此,运司纳银制出现了。在原来情况下,以陕西、山西商人为主的边商因其地利之便,经营商囤,开中纳粮获得盐引后加价转卖给内商,内商因有“远涉之虞”,不便直接开中得引,只好接受边商的盐引。司纳银制出现后,内商则占尽天时地利。他们摆脱边商,直接纳银运司,获得盐引,虽然盐引价高,但无守支之苦,而且多得中盐机会,总算起来还是划算。于是以淮商为主的内商施展惯伎,到户部加紧活动,由于户部尚书叶淇是其淮安府同乡,加之与叶淇关系密切的内阁首辅徐溥的大力支持,于弘治五年(1492年)八月正式实行开中折色。在运司纳银体制下,盐引虽然作为商人支盐凭证和政府延期支付凭证的性质没有改变,然而由于盐引与白银的交换,因此被正式地赋予了相应的价格。实际上,在开中商人出现边商与内商的专业化分工的同时,盐引的买卖即已发生。毫无疑问,边商与内商之间的盐引交易建立这样一个预期之上,即政府保证到期支付食盐而且盐商卖盐获利。这种情况下的盐引仍然是政府出具的信用凭证,但又是一种类似期货交易的工具。可以说,盐引交易构成了一个以政府的信用担保为基础的具有期货交易性质的市场。这一市场所蕴含的商业机会进一步促进了开中商人的专业分化并影响着分化后的商人的商业地位和商业前途—边商逐渐衰落,内商开始兴起,同时,这一市场更要较多地受到政府盐务政策的干预和制约[57]。

准许纳银解部以后,纳栗报中的重要性大大降低,这样以来,边商与内商两极分化。原来“输粟于边,利归边民”[58],开中折色后形势逆转,内商取得了对边商的压倒性优势。于是“西北商或徙家于淮以便盐,而边地为墟。”[59]商屯解体使边商中的富商纷纷改业内商,残留的边商资力日疲,不得不仰承内商之鼻息;而水商或为内商所雇,或为托荫于内商的江湖行贩,其所以取得专卖权皆仰承于人,更无实力同内商抗衡;而内商坐场掣盐,资本增殖很快,后来索性将售盐委托给代理人经营,或转售引他人,于是内商中又分化出水商[60]。以徽商和南迁的秦晋富豪为骨干的内商构成了明代盐商的主体。由此可见,三商的分化实质上是促使内商演变为盐商的主角,边、水二商不过是它的经济附庸[61]。但内商决不会坐困守支、正常经营,而是将投托权贵“奏讨”包占的盐引“价增数倍”卖出,以“买窝卖窝”形式坐享其成,这种脱离盐业经营转手倒卖盐引的商人实为一种寄生阶层。其通过投托权贵,牟取厚利,经弘治到万历百余年的发展,终于成为内商中的巨富—囤户[62]。

三、制度内卷:盐引壅滞与1617年的纲法

(一)私盐泛滥与盐引壅滞

明代在食盐专卖制度下,为了管制盐的生产,明代政府建立了灶户制度。灶户生产的盐有一部分以盐课形式交给政府,称为正盐,超出正盐的部分称为“余盐”。明代政府盐课的征收对象最初针对正盐,因此,为了保障盐课收入,明政府对余盐往往采取严格的管制政策,以保证正盐的流通。

余盐问题是导致正引盐课壅滞的一个重要原因。明初,“优恤灶户者甚厚,给草场以供樵采,堪耕者许开垦,仍免其杂役,又给工本米,引一石”[63]。灶户生产盐课一引,政府给工本米一石或钞价二贯五百文。当时钞价稳定,一贯相当于钱千文或银一两,而且因此灶户的生活十分安定。然而由于明代宝钞属于不可兑换的纸币,而且发行无限制,于是随着纸币发行量增加而日益贬值。至正统年间,宝钞较之明初贬值千余倍,生产食盐的灶户生计艰难,以至难以糊口,灶户遂铤而走险,私卖余盐。余盐逐渐充斥于市场,而开中领到盐引的商人长期守候亦难以支到场盐,遂造成了正引的壅滞。据记载,正统年间,两淮盐场地区每年生产的余盐达三百万引之多,为正盐的四倍多[64]。这些余盐大多私贩流出,成为私盐。

正盐是按照政府的定额生产的,数量有限,这样以来,当权贵垄断正盐后,必然使普通的开中商人的盐引无法支取现盐。商人守候支盐有至数十年者,也有祖孙相代而不得盐者[65]。于是,盐商纷纷转贩私盐,促使私盐的盛行。灶户总是具有生产过量食盐来牟利的倾向,而且政府对灶户监督的成本越来越大,所以明代政府逐渐认可了灶户生产余盐的合法性。同时政府为了化解开中商人守支的困难,于成化后出台了“余盐买补”政策,许可商人以余盐补买正课的名分下,可以买灶户的余盐[66]。但是规定,灶户与商人的余盐交易必须在国家的监督之下,并且事先须缴纳课税,称为“余盐银”。由于余盐的支取是商人在缴纳余盐银之后直接从灶户手中购买,不像正盐那样须经过报中、守支等繁琐的过程,因此相对于正盐来说,经营余盐成本较低、有利可图。然而,权贵奸商的买窝卖窝、并包夹带、增重掺私使得余盐之利大部分落入其手,加剧了市场的混乱,使明政府逐渐失去了对盐市的控制。私盐的盛行导致了正引盐的难支难销,也导致了明代盐政自正德末至万历中后期出现的三次盐引大壅积[67]。

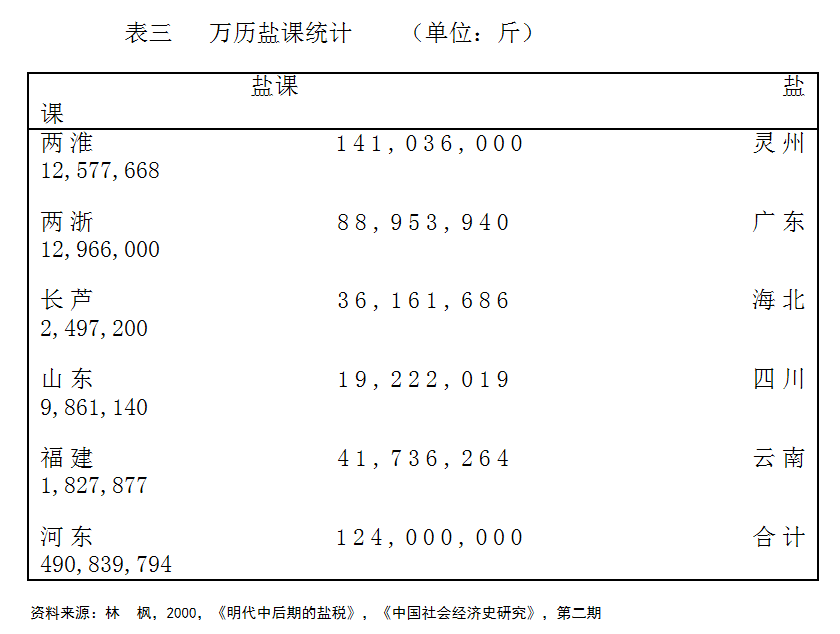

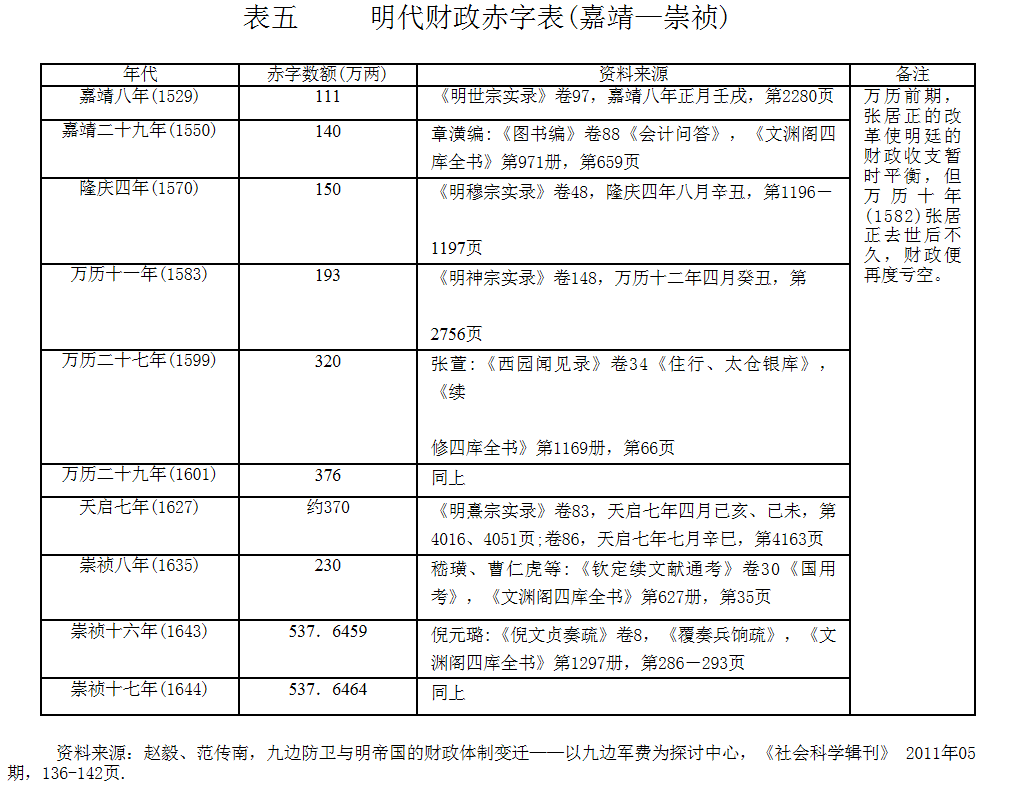

自1527年明政府在两淮征收余盐银以来,六十年间,对于余盐银的依赖越来越强烈,同时,万历年间,明朝财政不堪重负(如下表显示)。

全国每年固定行销官盐5亿斤左右,当时人口约1.5亿,相应的食盐需求为18亿斤,亦即食盐市场2/3以上被私盐侵占,政府盐税征税面狭窄,税入偏低[68]。为了缓解财政压力,盐引发行量越来越多,以盐引兑换食盐所需轮候的时间越来越长,这极大地影响到明政府的余盐银收入。自1586年以来,明政府已经开始预先征收未来年份的余盐银[69]。到万历年间这个问题更加严重。

万历三十年(1602),一封大臣的奏疏披露了两淮预征余盐银的恶果:自万历二十年后,加增宁、辽、违没等引,……至二十七年,蓦以变卖存积为名,

差太监鲁保,增行八万引,……二十七年(1599)以前,犹借征堆盐.今堆盐已尽,借征空引...自万历二十一年以来,宁夏为刘哱增兵,添引八万;辽东为标兵增设,添引四万四百有奇;由为防倭缺饷,添引三万;本部为助大工,查徵违没旧盐一十六万九千余引......始借征堆盐矣,继借征空引矣,淮北则借至三百余单,淮南则借至七百余单矣。上年秋课程报名截止日,征银三十万两,今春季银三十万两,又复议借矣。[70]

据两淮盐政制度,食盐由盐场运出,并非立即交付盐商运赴指定销售区,而是必须在必须堆放在一个类似出口港货仓的地点,是之谓“上堆”,堆盐累积到一定数目后,由盐政官员抽查检验,然后放行,是之谓一“单”。淮南盐每年以八单的速度出口,淮北盐每年以四单的速度出口。因此每张盐引都有个“单”号[71]。明代政府为了保障财政收入,想方设法增大余盐银收入,把本来属于已经缴纳余盐银的盐商的食盐,发卖给其他盐商,以换取更多的余盐银收入。这样以来,堆盐很快就被新加入的盐商支取一空,政府于是向市场宣布,凡愿意缴纳未来年份余盐银者,即可获得未来年份的盐引,此所谓“借征空引”。结果是盐引发行数目越来越多,预先征收余盐银的情形越来越严重[72]。

尽管余盐对正盐的破坏已经非常严重,但是统治者采取听之任之的态度,这是因为,一方面,国家拿不出足够的钱来统一收购灶户手中的余盐;另一方面,统治者也舍不得放弃每年巨额余盐银的收入。恶果很快就显现出来了。到了万历四十四年(1616),户部官员袁世振报告:“两淮盐课,停压两年有半,已少银一百七十余万有奇”[73]。

(二)盐政败坏与囤户猖獗

明代中期以后,盐政日益败坏,商人纳粮后,手握盐引却支不出食盐,守支时间不断延长,从最初的二、三年到后来的几十年,守支风险大增,为了规避市场风险,出现了边商、内商的分工:边商报中后得到的盐引并不自己去支盐而是转卖给内商,由内商去支盐。通过这样的分工,边商分散了经营风险,也缩短了经营周期。而且这种分工还有一个重要的经济结果就是,盐引成为一种商品,并且还衍生出一类专门从事仓钞买卖的商人,即囤户。很明显,如果没有国家垄断的食盐专卖制度,没有国家滥发盐引、延长守支时间的违约行为,就不会有边商内商的分工以及囤户的出现。

明政府盐业政策的目标是最大限度地保证财政收入,这就决定了它必然实行竭泽而渔的盐业政策。明政府先“借征堆盐”,后“借征空引”,滥发盐引,目的是征收更多的余盐银。

实际上,明政府的这种做法也等于承认了未来年份的盐引的价值。“囤户”缴纳余盐银﹑获得盐引及有关的“单”号之后(占窝),并不会守株待兔,而是炒卖这些未来年份的盐引。袁世振记录了“囤户”们的盐引买卖方式:“所谓虚单者,止据商人报名入单,上纳余银,而买引补单在后。初时亦谓既系预征,恐难并举,姑暂缓之,而终非令其终不买也。乃各商乘此,久不补空,徒为占窝。故谓边引之壅,动至数百万不售者,职此虚搭之故耳。”[74]

这种“占窝”、“虚搭”、“虚单”的投资方式,颇像现代金融市场的期货、期权投资。其实,盐引的功能就是支盐的凭证,所以盐引的价格往往随着支盐日期的远近而变化。新的盐引价格低廉,原因是支盐的时间很长,而很快就该轮到支盐的盐引能卖到比较高的价格。囤户们从边商手中廉价购买盐引,然后待支盐日期临近、盐引价格上涨时再高价出售给支盐的其他内商,从中赚取利润。从现代金融理论来看,囤户从事的是一种套利行为。囤户实际上是对边商手中的远期盐引进行贴现,帮助边商盘活了手中的资金,使他们能够继续报中;囤户以较高价格出售盐引,是囤户对自己承担市场风险的回报,属于“风险溢价”。

万历时期,盐政已极度败坏,盐引壅滞已将国家财政置于极其不利的地位。由于战事不断,军需激增,边镇缺饷严重,而国库却空空如也,明政府无奈之下只能抓住盐引这根救命稻草,大肆滥发盐引,结果使盐引再次大壅。万历二十五年(1597年) 以辽镇增额和备倭之用增淮引七万五千,次年增长芦十万引[75]。此外还增河东解盐二十万引,总计三十七万。为了修复烧毁的三大殿,又“搜远年违没废引”六十余万重新发卖[76]。盐引的发卖已远超过食盐的生产量,守支更加严重。“征银于八九年前,盐掣于八九年后,”“十年之间纳银三次而尚不得行盐一次”,商人困极,“甚有子承父套,弟承兄套,父子兄弟不相保,而皆以命殉者。”[77]

到万历中期以后,由于没有盐产量作保证的“浮引”的大量滥发和实行“积引套搭”的政策,许多持有盐引的商人实际上支不到盐,造成了盐引壅滞、引价弥贱[78]。盐引价格的下降对囤户有利。囤户主要是一些实力雄厚的内商,他们多半是新崛起的徽商和部分内迁的山陕商人。囤户操控了盐引市场,他们压低盐引价格,大量收购边商手中的盐引进行囤积,伺机再高价转售于内商,使边商与内商陷入绝境。在边、内二商交困之时,囤户却大为猖撅。边商以手续繁琐、周转缓慢只好“贱跌其值而投于囤户”[79] “囤户”透过“虚单”控制了大量盐引,形成对于盐引市场的垄断,而内商苦于守支,“又不得不倍其值而收引于囤户”。“买者常逾于一两,卖者苦不得二钱。利归于囤户﹐而害及于两商。”[80]这就是说,“囤户”向边商低价收购盐引,然后高价转卖给内商,赚取差价[81]。“何谓(利)在囤户,则假边商新引之名,而操内商旧引之利。囤户者,积边商之引,乘急射利,以一钱七、八分,收之守支已足,而内商仍出八钱五分买之。近两淮新、旧兼行,动谓新引为边商苏困,共实只为囤户倍息耳。”[82]由于囤户专门从事收买边商的盐引,内商要经营盐业,取得盐引,就必须从拥有盐引的囤户手中购买。实际上,囤户在商人和政府之间扮演了经纪人角色。盐商为取得行盐资格,不得不忍受囤户索要的高价,加重了其经营盐业的成本。囤户囤积之盐引愈多,其势力愈大。囤户利用边商的盐引挟制一般内商,演进为边、内二商俱困,而利归于囤户的局面。囤户剥削边商与内商,“尽资其骨髓,以自为盈丰”,遂使盐法大坏[83]。从明代的盐政发展来看,开中制的破坏正是由于权贵不顾禁令参与其中而导致的。

(三)1617年的纲法

明代开中法到了明代中晚期已经是穷途末路。一方面,正盐的生产不断萎缩;另一方面,余盐、私盐泛滥,导致大量盐引积压,守支问题愈发严重,商人不肯开中。正是在此历史背景下,于万历四十五年(1617年),明政府推行了盐业制度的改革,新的改革方案,称为“纲法”,即把过去作为运司掣盐批数的“单”改为“纲”(表六)。纲法“其大旨,(是)以正行见引、附销积引为主”[84]。当时被列入淮南红字簿中的历年积引约二百万引,明政府将那些持有积引的盐商编入纲册。按照纲法将这些积引分为十等份,也即十纲,“以圣德超千古皇风扇九围十字,编为十纲”[85],以纳过二十万引余盐银之盐商编为一纲。每年轮流“以一纲行旧引,九纲行新引”[86],用十年时间销完积引。这样,明政府就把自己200万张旧盐引的债务,分十年摊还,同时还可以每年保持新余盐银的财政收入。纲册刊定后“留与众商永永百年,据为窝本。每年照册上旧数派行新引。其册上无名者,又谁得钻入,而与之争骛哉?”[87]袁世振本意是想纾缓二商抑制囤户,即是把零销分运的内商组织起来结纲行运,一方面把积累下来的旧引疏清,以解救内商;另一方面又把新引同时出售以照顾边商。实际上,这是一种商专卖制度,凡纲册上有名的盐商,可以世代垄断盐利,以限制竞争,保证独占权利以招徕商人。唐代刘晏以来的民制官收、商运商销的就场专卖变成了专商占窝和商自收盐的买引制,官专卖变成了商专卖,盐商由封建国家代销商变为官商一体的包销商,中国盐政史在此发生了划时代的变革[88]。

这种贩卖权固定化、世袭化的商专卖制度,渊源于成化年间势要奏请盐引,要求独占开中权利的“占窝”[89]。“窝”就是皇帝批准的开中许可证。由于“窝”来自皇帝,能够得到“窝”的人只能够是权贵阶层。于是,权贵就逐渐垄断盐利,而一般商人则从此失去自由开中的权利,只能买窝于权势之家,否则无法开中。而权贵独占盐利,每占窝一引,“则可不出大同之门,而坐收卖窝六钱之息”[90]。开中权利为权贵独占,遂使食盐的贩卖权逐渐固定化、世袭化。

毫无疑问,纲法把商人的利益与朝廷的拖欠捆绑在了一起。十字纲册实际上就是朝廷对盐商的欠帐簿。朝廷以十年还清旧欠为条件,令商人行新引。或者说,任何想行积引的人,都必须认购新引。这样,朝廷对盐商的拖欠,就能“永永百年”地滚动下去[91]。纲法对于囤户和明政府来说也是个双赢的举措:明政府得到囤户的余盐银,而囤户成为“纲商”,获得明政府授予的世袭的盐引配售权。囤户通过投靠权贵,凭借财力,终于将占窝卖窝世袭化、专卖化。过去占中卖窝为清议所不容,反对甚烈,实行纲法后,占窝合法化,引窝传之子孙为理所当然,这种政策的转化实质上是明初以来权贵奸商买窝占利愈演愈烈的必然结果[92]。可是,从此之后,盐引的角色也彻底改变。在纲法成立之前,盐引是一种可以炒卖的国债券;纲法之下,盐引只是一张缴税单,纲商每年要保证认购若干数目的盐引,并缴纳相应的余盐银[93]。纲法的实行取消了盐引自由买卖的合法性,由这种买卖构成的具有期货性质的交易市场也失去了存在和发展的可能。

结语

明初洪武时期,明政府受制于财政压力,为了解决边镇的军需问题而实行开中招商政策,在食盐运销环节引入市场机制,使得食盐运销权市场化和证券化。明代中后期随着盐商演变为边商与内商的分工,市场交易的扩展,证券化的盐引便有了市价,并逐渐成为一种有价证券。“在16世纪明代时有过一次绝好的发生金融制度创新的机遇—食盐期货市场的建立与发育并担当一定的国债职能”[94]。然而,由于由于缺乏约束统治者的“掠夺之手”的制度安排,盐引投资经常被朝中的权贵所掌控,最终,明代朝廷在1617年废除了盐引买卖,实施纲盐制。只有列入纲册的盐商,才能成为世袭的专卖商人。这促使盐商要投靠政府官员,打通关节,才能挤入这一行列。封建政府及其官员,他们亦要借助盐商,从中渔利。于是在共同利益的驱使下,官商走到了一起。官僚与商人结合,官商共分盐业利益。官商凭借着政治特权,排挤民间商人,坐收巨额垄断利润。但是他们所获巨款,不是挥霍浪费,就是购置土地,或者深埋于阴深大宅之中,而鲜有进入生产性领域。

正如历史学家黄仁宇所说,商业大规模展开,所依赖的不是货币,而是信用[95]。对于大规模的工业生产而言,大量资金的供给只是一个基本的条件,更关键的是需要有一种保障资金融通的机制。这种机制主要体现在以银行、纸币、股票和债券等金融工具组成的现代金融系统中。

“资本主义要金融经济、商品经济趋于成熟,信用广泛地展开,支持现代经济的技术因素如信用状(letter of credi)、汇票(bill of exchang)、提货单(bill of ladin)、复式簿记都已通行,而且保障这些因素的法制都已在位,才够谈得上。”[96]在16世纪,甚至更早时候,中国实际上已经出现过具有现代信用特征的金融工具,令人遗憾的是,只是它远未能发展成一个完整的现代金融系统从而为大规模的现代工业生产提供动力。科大卫借用布罗代尔关于商业分层的说法,认为在相当长的一段时间里,中国其实一直存在着所谓的“高层的金融世界”,这种“高层”当然区别于大量低端的贩夫走卒的小本生意。比如,由徽州商人连锁经营的典当行业,18世纪末到19世纪初的山西商人的票号,以及广州商行的“公行”都属于所谓的“高层金融世界”。另外,中国也大量充斥着皇家或者地方官员放贷收息的情况。尽管中国的金融市场看起来丰富而多元,但在科大卫眼里,其实它们无一不渗透着“庇护的影子”,甚至可以说,“中国之所以与欧洲分野就在于政府对高层金融活动的遏制”[97]。在近代西方,商业资本是瓦解传统社会的力量。西欧各个民族国家都争先恐后地奉行重商主义政策,保护工商业,促进了商业资本向产业资本转化的进程,推进了资本主义的发展。而在中国,食盐自古以来就是封建官府控制的专卖商品,有了政治靠山,才能取得贩卖食盐的许可权。商业资本被纳入专制主义政治的轨道,使得商人集团依附于封建政府,与封建王朝“一荣俱荣、一损俱损”。所以,在食盐、茶叶等商品流通领域里活动的商业资本没有独立发展的可能性。

推动经济增长和发展的源动力,在于创新活动,创新活动最终能否实现,则取决于创新者是否能够得到金融上的支持,而有效资本市场的背后,则是一套完整有效的金融制度[98]。科大卫指出,16至18世纪欧洲自高层金融界到零售业经历一场商业革命之后,“包括保险业、银行、有限公司、股票交易、商业融资和债券等一系列制度被创造出来”,这些制度成为“工业革命前资本主义的建筑构件,在工业融资的增长中发挥了巨大作用。”[99]因为工业的发展必然产生对货币和信贷的需求,这就需要发展金融行业。在金融行业中,银行与证券交易处于中心地位,其发展会极大缩小金融供求之间的鸿沟,加速了生产要素的流动,“如果没有这些便利,18世纪中期伦敦复杂的服务网络将无法建立起来……这将推迟英国的工业化进程,使其不能获得现有海外市场并赢得新的海外市场,从而改变欧洲的历史进程。”[100]从这个意义上来说,明末盐引的废除是中国近代社会经济的一个具有决定性意义的转折。从此,盐商变成了“包税商”,也就意味着盐引从国债券变成纳税单,“债”既然变成了“税”,债券市场就被纳税登记所取代。1617年明政府成立纲法,等于取消了明代的国债市场,从此,经营盐业的权利完全来自政府的恩赐。这个改变,使中国更难发展出银行或者其他资本信用工具的制度。[101]黄仁宇敏锐地指出:两淮纲法,为清朝广州行商制度开创了先例[102]。从此,中国近代社会经济制度就锁定在这种落后的制度安排之下,沿着这种弊窦丛生的路径往下滑而不能自拔。因此可以说,中西近代经济发展中假如存在什么“大分流”的话,则1617年两淮盐政纲法的成立,至少是个不容忽视的分流之处。

一种制度安排形成以后,总会产生出一批该制度下的既得利益集团,这一集团对现有制度有着强烈的偏爱,会反对任何偏离该制度的制度变迁,千方百计维护既有制度安排而缺乏革新的动力。官府和大商人相互勾结又强化了这种制度安排,共同维系一种低效乃至无效的制度安排而不愿变革,即使有所变化,亦不过是对旧有制度的修修补补。制度安排的“路径依赖”和既得利益集团的“自利策略选择”共同作用导致了“制度内卷”,即社会经济制度在发展过程出现一种惰性,导致一种内卷性增长,即没有发展的增长。当规模庞大的官僚体系为了满足自身偏好而倾向追求某种低效乃至无效的资源配置方式时,由于缺乏相应的约束和制衡机制,就会导致社会资源的巨大浪费和社会经济发展的停滞乃至倒退。从根本上来说,封建专制国家归封建君主完全独占,明清专制政府因袭并且强化了早在秦汉时期已经产生的专制主义国家模式,整个社会缺乏与皇权抗衡的力量,皇权可以为所欲为。因此在某种程度上其社会产出的最大化目的服务于统治者租金最大化这一目标,因此,封建统治者就必然通过一系列的制度安排(典型例子如“抑商政策”)来实现其租金最大化这一目标。千余年来的抑商政策,使得商业资本成为服服帖帖地听命于封建专制主义的工具。强大的中央集权政府及其对市场的过度干预,扼制和扭曲了市场力量的成长和运作,进而导致近代中国走入低效制度与落后经济相互加强的恶性循环。正因为如此,迄至晚清的中国历史上的大多数时期,在中央集权政府利益驱使下的传统经济管理体制的低效率运作是历史的常态,而非偶然。因此,要促进一个国家经济繁荣,必须有效约束政府的“掠夺之手”。为此,需要做到以下两点:第一,对所有的个人权利必须清晰明确的界定并使之具有安全性,契约能够得到公正有效地执行;第二,必须根除政府的任何形式的掠夺行为[103]。

越来越多的经济史研究发现,16-18世纪,中国和欧洲在人口增长、经济规模、市场发展程度、科学技术条件等方面并不存在显著的差异,或者说双方在发展水平展状况上十分接近。不仅如此,当时的中国与西欧国家之间还有许多惊人的相似之处,比如相近的人口结构,类似的商业城市发展水平和规模,新的生产方式同样受到传统文化理念和制度的抑制[104]。尤其值得强调的是,16-18世纪的中国与欧洲一样,发生了美洲白银持续、快速、大量的流入,导致了资本市场的借贷利率迅速降低,这为工业生产的大规模融资创造了条件,然而,在18-19世纪之后,在西欧国家陆续发生工业革命的同时,历史上曾长期领先西方的中国却迅速衰落。究竟是什么原因导致了中国近代的衰落?本文通过考察盐引与明代金融市场的发展轨迹较为圆满地回答了这个问题。

参考文献

1.黄仁宇:《资本主义与二十一世纪》,三联书店,2006年。

2.(韩)金钟博:《明代盐法之演变与盐商之变化》,载于《安徽大学学报(哲学社会科学版)》,2005年,第3期。

3.科大卫:《中国的资本主义萌芽》,载于《中国经济史研究》,2002年第1期。

4.科大卫:《近代中国商业的发展》,浙江大学出版社,2010年。

5.罗溥洛:《美国学者论文化》,中国广播电视出版社,1992年。

6.刘 淼:《明代国家与民间资本的联系:开中盐粮的比价关系研究》,载于《盐业史研究》,2005年第2期。

7.李绍强:《试论明代盐商中的囤户》,载于《山东大学学报(哲学社会科学版) 》1997年,第2期。

8.林 枫:《明代中后期的盐税》,载于《中国社会经济史研究》,2000年,第2期。

9.诺思:《西方世界的兴起》,华夏出版社,2009年版。

10.诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店,上海人民出版社,1994年。

11.奥尔森:《权力与繁荣》,上海人民出版社,2005年版。

12.卜永坚:《明代的公共资本市场》,载于《中国明代研究学会「明史国际学术研讨会」论文》,2007年10月28-30日。

13.卜永坚:《盐引?公债?资本市场:以十五、十六世纪两淮盐政为中心》,载于《历史研究》,2010年,第4期。

14.卜永坚:《商业里甲制——探讨1617年两淮盐政之“纲法”》,载于《中国社会经济史研究》,2002年,第2期。

15.施莱弗、维什尼:《掠夺之手:政府病及其治理》,赵红军译,中信出版社,2004年。

16.寺田隆信:《山西商人研究》,山西人民出版社,1986年。

17.孙强:《明代开中制的商业信用特征及影响》,载于《湘潮(下半月)》,2010年,第3期。

18.孙晋浩:《明代开中法与盐商守支问题》,载于《晋阳学报》,2000年,第6期。

19.藤井宏:《明代盐场研究》,载于《北海道大学文学部纪要》,1952年第1卷。

20.韦祖松:《明代边饷结构与南北转运制度》,载于《盐业史研究》,2005年,第2期。

21.王一江:《国家与经济》载于《比较》,第18辑,中信出版社,2005年。

22.汪崇筼:《对“徽州盐商垄断“说的商榷》,载于《盐业史研究》 2003年,第4期。

23.王振忠:《明清徽商与淮扬社会变迁》,三联书店,1996年。

24.熊彼特,《经济发展理论》,商务印书馆,1990年版。

25.薛宗正:《明代的盐法变革与商人资本》,载于《盐业史研究》1990年第二期。

26.易棉阳,周柏林:《国家在干什么?———一个经济史分析视角》,载于《武汉理工大学学报》(社会科学版) ,2009年,第2期。

27.赵毅、范传南:《九边防卫与明帝国的财政体制变迁——以九边军费为探讨中心》,载于《社会科学辑刊》,2011年,第5期。

28.张丽剑:《明代的开中法》,载于《盐业史研究》,1998年,第2期。

29.徐泓:《明代中期食盐运销制度的变迁》,载于《台湾大学历史学系学报》,1975年,第2期。

30.Acemoglu,Daron.Why not a Political Coase Theorem?Social Conflict,Commitment and Politics.Journal of Comparative Economics,2003,31(4).

31.Barry Weingast.Self-Enforcing Federalism:Solving the Two Fundamental Dilemmas[Z]∥Working Paper,Hoover Institution, Stanford University,1997:117.

32.David Faure,China and Capitalism:A History of Business Enterprise in Modern China(Hong Kong:Hong Kong University Press,2006),pp.23-24.

33.M.J.Duton.Progress andPoverty,An Economic and Social History of Britain,1700 - 1850.Oxford University Press, 1995,p.526.

34.Olson,Mancur.Power and Property:Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorship[ M].New York:Basic Books,2000:123.

35.Ray Huang,Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Cntury Ming China(Cambridge:Cambridge University Press,

1974),pp.220-221.

36.Stigliz,Joseph E.On the Economic Role of the State [M].Oxford: Blackwell,1989:56.

注释:

陈昆,男,南京审计学院金融学院,经济学博士,金融学副教授;研究方向:货币金融理论。

[1]科大卫:《中国的资本主义萌芽》,载于《中国经济史研究》,2002年第1期,第57-67页。

[2]藤井宏:《明代盐场研究》,载于《北海道大学文学部纪要》,1952年第1卷,第66页。

[3]科大卫:《中国的资本主义萌芽》,载于《中国经济史研究》,2002年第1期,第57-67页。

[4]诺思:《西方世界的兴起》,华夏出版社,2009年版,第1页。

[5]诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店,上海人民出版社,1994年,第6页。

[6]奥尔森:《权力与繁荣》,上海人民出版社,2005年版,第1页。

[7]诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店,上海人民出版社,1994年,第21页。

[8]同上,第20页。

[9]Barry Weingast.Self-Enforcing Federalism:Solving the Two Fundamental Dilemmas[Z]∥Working Paper,Hoover Institution, Stanford University,1997:117.

[10]Acemoglu,Daron.Why not a Political Coase Theorem?Social Conflict,Commitment and Politics.Journal of Comparative Economics,2003,31(4).

[11]Stigliz,Joseph E.On the Economic Role of the State [M].Oxford: Blackwell,1989:56.

[12]Olson,Mancur.Power and Property:Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorship[ M].New York:Basic Books,2000:123.

[13]施莱弗、维什尼:《掠夺之手:政府病及其治理》,赵红军译,中信出版社,2004年,第47页。

[14]王一江:《国家与经济》载于《比较》,第18辑,中信出版社,2005年,第4页。

[15]罗溥洛:《美国学者论文化》,中国广播电视出版社,1992年,第236页。

[16]易棉阳,周柏林:《国家在干什么?———一个经济史分析视角》,载于《武汉理工大学学报》(社会科学版) ,2009年,第2期,第34-37页。

[17]韦祖松:《明代边饷结构与南北转运制度》,载于《盐业史研究》,2005年,第2期,第18-26页。

[18]《明实录》,台北:中央研究院历史语言研究所校印,1962。

[19]张丽剑:《明代的开中法》,载于《盐业史研究》,1998年,第2期,第37-44页。

[20]卜永坚:《商业里甲制——探讨1617年两淮盐政之“纲法”》,载于《中国社会经济史研究》,2002年,第2期。

[21]《明太祖实录》卷230,洪武二十六年十月庚子,第3370页。

[22]寺田隆信:《山西商人研究》,山西人民出版社,1986年,第95页。

[23]《明世宗实录》卷175,嘉靖十四年五月甲子,第3794页。

[24]陈于陛,《批陈时政之要乞采纳以光治理疏》,陈子龙等辑,《皇明经世文编》卷426,《续修四库全书》第1661册,上海:上海古籍出版社,2002年,第498页。

[25]赵毅、范传南:《九边防卫与明帝国的财政体制变迁——以九边军费为探讨中心》,载于《社会科学辑刊》,2011年,第5期,第136-142页。

[26]《明英宗实录》卷六七“正统五年五月己酉”条。

[27]刘 淼:《明代国家与民间资本的联系:开中盐粮的比价关系研究》,载于《盐业史研究》,2005年第2期,第3-11页。

[28]《明英宗实录》卷六七“正统五年五月己酉”条。

[29]刘 淼:《明代国家与民间资本的联系:开中盐粮的比价关系研究》,载于《盐业史研究》,2005年第2期,第3-11页。

[30]谭西思,《明大政纂要》卷八,“天顺八年八月丙午”条。

[31](明)张廷玉,等,撰.明史[M].北京:中华书局,1974。

[32]《明经世文编》卷三一七,王崇古,《条覆理盐法疏》。

[33]陈子龙,等.明经世文编[M].见于.四库禁毁书丛刊.(集部第二十二册),北京:北京出版社,1997.

[34](明)张廷玉,等,撰.明史[M].北京:中华书局,1974.

[35]卜永坚:《盐引·公债·资本市场:以十五、十六世纪两淮盐政为中心》,载于《历史研究》,2010年,第4期,第87—98页。

[36]孙强:《明代开中制的商业信用特征及影响》,载于《湘潮(下半月)》,2010年,第3期。

[37]孙晋浩:《明代开中法与盐商守支问题》,载于《晋阳学报》,2000年,第6期,第74-80页。

[38]《大明太祖高皇帝实录》卷之一百十七。

[39]Ray Huang,Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Century Ming China,Cambridge: Cambridge University Press,1974, p.195.

[40]《明英宗实录》卷109,第2213-2214页。

[41]《万历大明会典》卷三四,第5页。

[42]汪崇筼:《对“徽州盐商垄断“说的商榷》,载于《盐业史研究》 2003年,第4期。

[43]《万历大明会典》卷三四,第19页。

[44]王振忠:《明清徽商与淮扬社会变迁》,三联书店,1996年,第8-10页。

[45]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1980.

[46]《明宪宗实录》卷一九四,页7。

[47]同上,卷二○○,页8。

[48]夏燮,《明通鉴》,长沙:岳麓书社,1996.

[49]徐泓:《明代中期食盐运销制度的变迁》,载于《台湾大学历史学系学报》,1975年,第2期。

[50](明)余继登,《典故纪闻》卷十一。

[51](明)余继登,《皇明典故纪闻》(下)卷十。

[52]同上。

[53]《明宪宗实录》卷十一。

[54]《明宪宗实录》卷二八。

[55]《明宪宗实录》卷一二二。

[56]《明宪宗实录》卷一二八。

[57]孙强:《明代开中制的商业信用特征及影响》,载于《湘潮(下半月)》,2010年,第3期。

[58]《明经世文编》卷186霍韬《哈密疏》

[59]乾隆《两淮盐法志》卷1《盐法考》

[60]李绍强:《试论明代盐商中的囤户》,载于《山东大学学报(哲学社会科学版) 》1997年,第2期,第66-69页。

[61]薛宗正:《明代的盐法变革与商人资本》,载于《盐业史研究》1990年第二期,12-24页。

[62]李绍强:《试论明代盐商中的囤户》,载于《山东大学学报(哲学社会科学版) 》1997年,第2期,第66-69页。

[63](明)张廷玉,等,撰.明史[M].北京:中华书局,1974.

[64]汪珂王.盐法论[A].嘉庆两淮盐法志[M].

[65]明孝宗实录[M].卷二五,弘治二年四月乙未.

[66](韩)金钟博:《明代盐法之演变与盐商之变化》,载于《安徽大学学报(哲学社会科学版)》,2005年,第3期,第122-126页。

[67]陈子龙,等.明经世文编[M].见于.四库禁毁书丛刊.(集部第二十二册),北京:北京出版社,1997.

[68]林 枫:《明代中后期的盐税》,载于《中国社会经济史研究》,2000年,第2期.

[69]〈万历十四年(1586)六月壬午〉﹕“两淮巡盐御史陈遇文奏﹕淮盐额地既减,额课如故,边引积至百万,堆壅至三年。每岁余银六十万两,预征借解,商人受困。”《明实录.神宗实录》,卷175,页7b,总页3224。卜永坚,“明代的公共资本市场”,中国明代研究学会「明史国际学术研讨会」论文,2007年10月28-30日。

[70]赵世卿,《司农奏议》,卷2,页73a-77a〈两淮超单疏〉,载续修四库全书编纂委员会编,《续修四库全书》(上海:上海古籍出版社,1995),第480册,总页168-170。

[71]卜永坚:《明代的公共资本市场》,载于《中国明代研究学会「明史国际学术研讨会」论文》,2007年10月28-30日。

[72]同上。

[73]袁世振﹐《两淮盐政疏理成编》﹐载《皇明经世文编》,卷474﹐页1b-2a,总页5203。

[74]袁世振,《两淮盐政疏理成编.盐法议一》﹐万历四十四年(1616)十二月二十七日﹐载《皇明经世文编》﹐卷474,页11b,总页5208。

[75]《明神宗实录)卷314、319。

[76]赵毅、范传南:《九边防卫与明帝国的财政体制变迁——以九边军费为探讨中心》,载于《社会科学辑刊》 2011年,第5期,136-142页。

[77]袁世振《两淮盐政编.》一、《盐法议一》四《疏理略说》

[78]孙强:《明代开中制的商业信用特征及影响》,载于《湘潮(下半月)》,2010年,第3期。

[79]袁世振﹐《两淮盐政疏理成编.附户部题行十议疏》﹐万历四十四年(1616)十二月二十七日﹐载《皇明经世文编》﹐卷474﹐页9a-9b﹐总页5207。

[80]同上。

[81]卜永坚:《明代的公共资本市场》,载于《中国明代研究学会「明史国际学术研讨会」论文》,2007年10月28-30日。

[82]《皇明经世文编》15函《皇明两淮盐政编·盐法议四》。

[83]明神宗实录[M].卷五五五,万历四十五年三月辛巳。

[84]袁世振:《纲册凡例》,见陈子龙《明经世文编》卷四七七。

[85]袁世振:《两淮盐政疏理成编》,卷四·纲册凡例[A].皇明经世文编:卷四七七[A].)

[86]同上。

[87]《两淮盐政编》四、《纲册凡例》

[88]李绍强:《试论明代盐商中的囤户》,载于《山东大学学报(哲学社会科学版) 》1997年,第2期,第66-69页。

[89](韩)金钟博:《明代盐法之演变与盐商之变化》,载于《安徽大学学报(哲学社会科学版)》,2005年,第3期,第122-126页。

[90]胡松.陈愚忠效末议以保万世治安事[A].胡庄肃公奏琉.卷一[M].皇明经世文编:卷二四六[Z] .

[91]汪崇筼:《对“徽州盐商垄断“说的商榷》,载于《盐业史研究》 2003年,第4期。

[92]李绍强:《试论明代盐商中的囤户》,载于《山东大学学报(哲学社会科学版) 》1997年,第2期,第66-69页。

[93]卜永坚:《明代的公共资本市场》,载于《中国明代研究学会「明史国际学术研讨会」论文》,2007年10月28-30日。

[94]科大卫:《中国的资本主义萌芽》,载于《中国经济史研究》,2002年第1期,第57-67页。

[95]黄仁宇:《资本主义与二十一世纪》,三联书店,2006年,第83页。

[96]同上。

[97]科大卫:《近代中国商业的发展》,浙江大学出版社,2010年,第175页。

[98]熊彼特,《经济发展理论》,商务印书馆,1990年版,第73-74页。

[99]科大卫:《中国的资本主义萌芽》,载于《中国经济史研究》,2002年第1期,第57-67页。

[100]M.J.Duton.Progress andPoverty,An Economic and Social History of Britain,1700 - 1850.Oxford University Press, 1995,p.526.

[101]David Faure,China and Capitalism:A History of Business Enterprise in Modern China(Hong Kong:Hong Kong University Press,2006),pp.23-24.

[102]Ray Huang,Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Cntury Ming China(Cambridge:Cambridge University Press,1974),pp.220-221.

[103]曼瑟·奥尔森:《权力与繁荣》,苏长和、嵇飞译,世纪出版集团,上海人民出版社,2005年版,序言,第3页。

[104]参见彭慕兰《大分流》第一部分“无数令人惊异的相似之处”。

原载《制度经济学研究》2015年第一期