内容提要:金融脆弱性是导致大萧条和此次大危机的重要因素。本文基于BLISHER框架,从金融脆弱性入手,对两次大危机爆发进行了比较研究。研究结果表明,BLISHER框架的七大因素在两次大危机爆发前都发生了增加金融体系脆弱性的显著变化,可以较好地解释两次大危机;同时,BLISHER框架中的七大因素在危机爆发前的变化并不是孤立的,各要素之间存在复杂的相互强化机制。这种相互强化效应加剧了金融体系的脆弱性。

关键词:金融危机/金融脆弱性/金融监管/BLISHER框架作者简介:刘春航,经济学博士,研究员,中国银监会统计部,政策研究局。

一、研究背景与问题提出

20世纪30年代的大萧条以及此次由次贷危机引发的大危机,是近一百年来世界经济爆发的两次最严重的危机。两次危机都导致了严重的经济衰退①。正因为如此,两次大危机带来了深刻的理论反思和探讨。各经济学派对两次大危机进行了不少比较研究,力图弄明白是什么引致了如此严重的经济危机。然而,各主要经济学派大都是从实体经济、货币政策、制度层面等来探寻危机爆发的根源,都不同程度地忽视了金融体系脆弱性在这两次大危机爆发和深化中所扮演的角色。

凯恩斯学派认为,两次大危机的爆发在一定程度上都源自有效需求不足,只是大萧条是消费需求不足(凯恩斯,1936),而此次危机是投资需求不足(Skidelsky,2009)。货币学派认为,两次大危机的爆发以及之后的经济衰退都是货币政策应对不当造成的:两次大危机爆发前后,中央银行均未能及时有效地调节官方利率和货币供给(Friedman和Schwartz,1963;Goodhart,2010)。奥地利学派则认为,两次大危机的爆发以及之后的经济衰退是由政府在危机前实施的扩张货币政策引发的,危机和衰退是市场对之前经济繁荣的必要调整(Rothbard,1963; Carilli和Dempster,2008)。此外,马克思主义理论研究者认为,两次大危机深层次的制度根源是资本主义的固有矛盾——生产的社会性和生产资料的私人占有之间的矛盾,并且垄断企业阻碍了市场的自发调整②(Geier,2008;吴敬琏,2010)。

随着宏观经济学理论的发展,金融体系对经济波动的重要性已经在经济学界达成共识。同时,随着金融体系的发展,从外部经济因素的视角来分析金融危机及其后的经济衰退发生的原因的传统理论也越来越缺乏说服力。正因为如此,在信息经济学和制度经济学等一系列新兴经济学理论的基础上,从金融体系自身来解释金融危机爆发根源的金融脆弱性理论应运而生。

在现代金融脆弱性理论中,明斯基(Minsky,1992)的“金融不稳定假说”(Financial Instability Hypothesis)和克里格尔(Kregel,1997)的“金融安全边界说”(Margin of Safety)是典型代表。两者分别从企业融资结构变化和银行安全边界变化的角度,论证了金融体系的内在不稳定性。此后,对于金融脆弱性形成的原因,经济学家们又从信息不对称、资产价格波动、利率自由化、混业经营、金融创新、资本自由流动等多个方面进行了分析③。目前,金融脆弱性理论的研究成果已经比较丰富,但是已有研究大都是从单一视角出发,分析某一个或者某一方面因素对金融体系脆弱性的影响。而实际中,随着金融创新、金融自由化的不断发展,金融体系的范畴在不断扩大,结构也日趋复杂,因而单一视角的研究难以把握整个金融体系运行的机理,其结论对金融体系脆弱性的形成和金融危机爆发的解释力也有限。因此,在金融体系不断发展的现实经济环境中,全面、系统地认识金融体系脆弱性积累和金融危机爆发的原因,具有重要的理论价值和现实意义。

在这一背景下,笔者提出了一个解释金融体系脆弱性和金融危机的“BLISHER”分析框架,以资产负债表(Balance Sheet)、杠杆率(Leverage)、相互依存度(Interdependence)、市场结构(Structure)、同质性(Homogeneity)、外部关联度(External Linkages)和纠错机制(Review and Correction)七个因素来分析金融体系的结构性特征与其脆弱性之间的关系。依照“BLISHER”分析框架,正是因为金融体系在上述七个方面发生了增加脆弱性的结构变化,才最终导致了金融危机的爆发(刘春航,2011)。

在上述分析的基础上,BLISHER分析框架还创新性地提出了金融体系的“效益一稳定”曲线(见图1)。金融机构的逐利行为倾向于产生不利于金融体系稳定的结构性变化,导致金融体系容易出现系统性危机(即从图中的A点沿曲线移至B点);金融管制(包括极大限度地降低杠杆率、相互依存度和对市场集中度设限等)则可以使金融体系趋于稳定,即在“效益一稳定”曲线上的位置逐步向右下角移动(即从图中A点沿曲线移至C点)。但就后者来说,过度管制会降低金融体系的效率,因为它减少了金融机构可以获取的规模经济效应和范围经济效益。无论是追求效益还是稳定,如果超过一定的范围,单个金融机构的效益与金融体系的稳定性之间就会存在此消彼长的关系。因此,要实现金融体系的“效益”与“稳定”并进,政策制定者就必须有效地使用“风险监测和纠正能力”(Review and Correction)这一重要杠杆,强化金融体系的风险管理能力,使金融稳定和效率在一个更高的层面上达到平衡(即随着曲线L1移至L2,图1中A点也移至A’)。

相对于已有的金融脆弱性理论,BLISHER框架综合考虑了多方面金融因素对金融体系稳定性的影响,因此在解释金融体系脆弱性和金融危机上更具说服力。20世纪30年代的大萧条和此次大危机在时间上跨度近80年,且都是典型的系统性危机,无疑是检验BLISHER分析框架效力的良好素材。为此,本文将利用BLISHER分析框架来对两次大危机进行比较研究,以判别BLISHER的适用范围和分析效力。围绕这一研究主题,后文的结构安排如下:第二部分将利用BLISHER框架对两次大危机进行比较分析,判别BLISHER框架七大要素是否在两次大危机爆发前都发生了增加金融体系脆弱性的显著变化;第三部分对BLISHER框架七大因素之间的相互强化机制和效应进行分析,以此提高BLISHER框架的解释力;第四部分是结论和启示。

二、BHSHER框架下的两次大危机比较分析

本部分基于BLISHER框架,比较分析两次危机爆发前美国金融体系在资产负债表、杠杆率、相互依存度、市场结构、同质性、外部关联度和纠错机制七个方面的变化,以检验BLISHER框架解释金融脆弱性和金融危机的有效性。

(一)资产负债表方面的共同变化

很多学者在对金融危机进行解释时,都强调信贷过度扩张所造成的影响④,而金融体系信贷扩张的结果便是实体经济资产负债表的扩张。对于实体经济资产负债表的扩张,费雪(Fisher,1933)认为,金融危机爆发的原因不在于资产方的“过度投资”,而是负债方的“过度负债”(Over-indebtedness),并据此提出了解释金融危机及其后经济衰退的“债务一通缩”理论(Debt-Deflation Theory)。依照“债务一通缩”理论,如果企业前期过度借贷,在经济不能实现预期增长或者资产价格下跌时,就可能因无法偿还到期债务而被迫“解困出售”(Distress Selling)资产,甚至破产重组。这种情况的蔓延会导致存款货币增长速度和货币流通速度下滑,进而引致物价总水平的下跌。在名义利率不变的情况下,通货紧缩会提高债务的真实利率,加大企业的债务负担,导致经济陷入“过度负债一通货紧缩—债务增加一通缩加剧”的恶性循环。

明斯基(Minsky,1992)提出的“金融不稳定假说”也格外重视债务扩张对金融脆弱性的影响。明斯基在凯恩斯《通论》“投资周期理论”的基础上,进一步研究了为投资而进行的融资过程,认为投资在未来所产生的现金流的不确定性将会对资产负债表,进而对融资偿还产生重大影响。根据经济主体运营现金流与债务之间的关系,明斯基(1986)将融资结构划分为三个类别:对冲性融资(Hedge Finance)、投机性融资(Speculative Finance)和庞氏融资(Ponzi Finance),并认为金融脆弱性的发生依赖于融资结构的变化。在经济长期繁荣发展或者资产价格上涨的过程中,在良好的投资利润预期牵引下,实体经济的资产负债表会不断扩张,整个经济体的融资结构也会从对冲性融资主导向投机性融资进而向庞氏融资主导转变。当转入投机性融资主导的经济时,如果又遭遇通胀,政策当局往往会实施紧缩性的货币政策来消除通胀。这时,投机性融资主体将会转变为庞氏融资主体,且其资产净值在转为庞氏融资主体后会很快蒸发。最终,现金流短缺的经济主体将会被迫出售资产来偿还债务,收缩资产负债表,从而可能导致资产价值的崩溃。

费雪和明斯基在理论上的共同之处在于,两者都是从投资的融资角度来分析债务融资如何引致资产负债表过度扩张,进而导致金融危机爆发的。两者的差别则在于:费雪的“债务一通缩理论”是从融资总量的角度进行分析,重点是过度负债的结果,即过度负债后企业资产负债表是如何收缩和崩溃的;而明斯基的“金融不稳定假说”是从融资结构的角度进行分析,其重点是过度负债的过程,即债务融资结构的变化过程是如何增加金融脆弱性的。

从大萧条前美国的部门资产负债表⑤来看,非金融部门的债务水平在20世纪初期持续快速增长,仅1925—1930年期间,美国的私人债务总额就增长了21%。而同期,美国的物价水平还处于通货紧缩之中(Moore,1955),如果再考虑到1930年工业产出的大幅下滑⑥,私人债务相对于产出的比重提高就更快了。此外,根据费雪(1933)的计算,到1933年3月,由于价格和收入的下降,企业的平均真实负债相比1929年初上升了约40%。因此,在通货紧缩背景下,前期的过度负债导致了更为沉重的偿付负担,大大增加了1929年危机的破坏程度和大萧条的持续时间。同样,在此次危机爆发之前,其它发达国家实体经济的债务规模也经历了一轮明显的膨胀。再看此次金融危机前的美国部门资产负债表,1997—2007年期间,美国非金融部门的债务快速增长,其中家庭部门债务和企业部门债务占CDP的比重均明显上升(见下页图2)。家庭住房按揭贷款规模增加显著,居民部门的总杠杆率(资产净财富)、房产的负债比例(LTV)也都明显上升(刘春航,2011)。

不难看出,两次大危机前非金融部门都出现了债务过快扩张,房地产、股市等资产价格也随之迅速上涨。其结果便是实体经济的资产负债表超常规膨胀。但这种膨胀的基础十分脆弱,蕴含着较大的系统性风险。一旦经济增长的势头放缓,或者资产价格停止上涨,之前快速膨胀的资产负债表便会快速收缩,最终以危机的形式终结。

(二)杠杆率方面的共同变化

传统的公司财务理论认为,充足的资本(通常也意味着较低的杠杆)在吸收意外损失、避免陷入财务困境方面发挥着重要作用。对于本身就属于高杠杆经营的商业银行来说,保持足够的资本对有效防范银行业系统性风险显得更为重要;反之,过高的杠杆则会增加金融体系的脆弱性。Kaufman(1996)曾指出,过高的杠杆使得银行吸收损失的空间很小,会导致负债比率和短期债务占总债务比率过高的危机银行为了解决支付危机,被迫减价出售贷款资产和抛售抵押品来应付流动性需求,造成贷款和抵押品的价值下降,银行的资产负债表因此急剧恶化。也正是由于杠杆过高对金融脆弱性的上述影响,金融监管才把“资本充足”置于十分重要的地位。

大萧条之前,银行业杠杆的持续提高增加了其脆弱性。20世纪初至20年代中期,伴随着经济持续增长,美国商业银行的资产规模迅速扩张,资本占资产的比重总体呈下降趋势⑦,从10%以上一度降至1928年的6%以下。银行业的脆弱性因此大大增加。1929年危机爆发后,商业银行大量破产重组,进入“去杠杆化”阶段。其资本占资产的比重又开始攀升,到1934年已经反弹至8%左右(见图3)。

次贷危机爆发前的1997—2007年期间,美国主要金融机构的平均杠杆倍数从25倍增长到44倍,且随着金融衍生工具的快速发展,金融机构表外资产负债规模也不断增长(刘春航,2011)。在金融部门加速杠杆化的同时,金融资产相对于实体经济也迅速膨胀,金融业的新增产值在GDP的占比不断提高。从表1可以看出,次贷危机爆发前,美国金融、保险和房地产业(即下表中的“广义金融服务业”)的产值占美国GDP的份额一直呈上升趋势,从1970年的14.64%上升到2000年的19.67%,再升至2006年的20.89%。

(三)相互依存度方面的共同变化

金融体系内部的相互依存程度,直接决定了危机蔓延的速度和深度。大萧条时期,金融体系内部关联情况最显著的特点就是银行业与证券业间的交叉混合。当时美国商业银行所从事的证券业务,与股票市场投机、1929年股市暴跌、银行倒闭以及大萧条都有直接联系,股市危机才会严重地波及到商业银行领域。

20世纪20年代,随着股票和债券市场的发展,部分传统借贷业务脱离商业银行,而转入公开市场。在对“脱媒”担忧加剧和股票市场持续繁荣的背景下,美国大量的商业银行开始直接或间接地开展非银行经营活动。到1929年危机爆发前夕,商业银行经营普遍趋向“综合化”和“自由化”,业务范围涉及存款、贷款、汇兑、承销、经纪、信托等多个方面。在贷款方面,相对于证券贷款和不动产贷款的占比,危机前商业贷款占商业银行全部贷款的比重出现了明显下降⑧。截至1929年,商业贷款占信贷总额的比重下滑至45%,比1914年下降了8%,更多的资金投向了不动产和证券贷款⑨。其中,保证金贷款是当时代表性的金融创新产品⑩。Kindleberger(2005)指出,在货币供应量没有发生重大变化的情况下,正是银行发放的经纪人贷款驱动证券价格一路上涨。例如,纽约证券经纪人贷款规模从1926年的20亿美元,攀升到了1928年年末的60亿美元。

除了贷款业务外,商业银行还纷纷通过附属机构开展证券和信托业务,导致投资与其贷款的比例在1922—1929年期间高达40%左右。商业银行在大多数主要城市也因此变成了债券与股票的承销商和经纪商。1921年之前,美国只有少数几家规模不大的投资信托公司;而到1929年秋天,证券投资信托(11)的总资产已经超过80亿美元(12)。1929年,投资信托的过度投机、高杠杆经营、内部欺诈等问题最终引发了股票市场灾难性的崩溃(加尔布雷斯,1955)。

在本次危机爆发前,金融体系内部的相互依存度又出现了大幅增加的趋势。一方面,随着20世纪70年代以来通信技术和金融创新的不断发展,各国的金融监管与改革呈现“自由化”趋势,银行业与证券业开始再度融合(13)。到2007年次贷危机爆发前,在国际金融市场上占据主导地位的大型跨国金融集团都在综合运营各类金融业务,其中花旗银行“金融超市”的业务模式一度成为全球效仿的典范。2011年11月,金融稳定理事会(Financial Stability Board,FSB)公布的全球系统重要性银行共29家,全都混合经营商业银行业务与证券业务(14)。

另一方面,在过去二十年中,以资产证券化、银行经营和融资模式转型(15)为代表,美国金融体系内部的资产负债关系也发生了较大变化。从资产方看,随着20世纪80年代后美国资产证券化市场的快速发展,金融机构的经营模式从传统的“发起一持有”转变为“发起一分销”。而在“发起一分销”模式下,市场参与者增多,风险交易链条拉长,风险持有期限缩短,委托代理关系变得更加复杂,导致发起方、组织方、管理方、担保方、分销方、信用评级机构、投资者等出现严重的风险漠视和激励失当(Incentive Misalignment)等问题。在这种经营模式下,商业银行的资产、负债与资本市场相互依存,金融机构之间的共同风险敞口在不断增加;同时,各个金融机构相互持有资产支持证券,以及同业拆借和回购市场的迅速发展,使得金融机构相互之间的风险敞口也在不断扩大。从负债方看,储蓄存款占美国银行业负债的比例从上世纪80年代初的68%,下降到2008年的43%,而以批发融资为主体的各类“管理型负债”(Managed Liabilities)所占比例则上升到57%(IMF,2008)。在这种融资模式下,同业拆借增加了金融机构相互之间的依赖度,而面向资本市场的批发融资又增强了金融机构与资本市场之间的关联度。这些变化虽然可以通过更便利的信贷分配和风险分散提高金融体系效率,但它也可能使跨市场、跨国界的风险传染得更快(IMF,2009)(16)。图4描述了2008年美国银行类金融机构的相互关联度,图5则描述了2008年9月17日联邦电子划拨系统(Fedwire)中各银行类金融机构之间的结算情况。

此外,随着国际资本流动日趋活跃,全球金融机构的关联度也在大幅提升。跨国大型金融机构普遍通过国际金融市场进行大额银行间合约、场外衍生品合约、股权、债券、银团贷款发行以及交易等一系列活动。产品与产品之间、业务与业务之间、不同类别的金融机构之间因此形成了程度更深、形式更复杂的依存关系,相互之间的风险敞口和共同面临的风险敞口不断提高(IMF,2009)。

(四)市场结构方面的共同变化

银行业市场结构也会影响金融体系的脆弱性,过度分散和过度集中的市场结构都不利于银行业的稳定。大萧条爆发前,美国银行业是由很多小型独立银行构成的“单一银行”(Unit Banking)体系(17)。这种银行体系结构本身就比较脆弱,出现大量破产并不意外,20世纪20年代由“自然原因”导致的银行破产就已经非常普遍(Bernanke,1983、1991)。而到大萧条时期,美国当时的小银行体系所遭受的恐慌和破产更加严重。与之形成鲜明对比的是,在英国、法国和加拿大等以大银行为主的国家,均没有发生像美国那样大规模的银行危机。在大萧条期间,美国停业的银行约有75%是州级银行(Mitchener,2004)。其中,1930年共有1350家州级银行倒闭,占银行总数的5.29%;1931年共有2293家州级银行倒闭,占银行总数的9.87%;1933年达到高峰,4000家州级银行倒闭,占银行总数的20%(18)。正是由于银行业这种大面积停业和倒闭导致的金融市场恐慌和信贷紧缩对总需求产生了严重的紧缩影响,才使这次危机最终变成了一次长期、深度的大萧条(Bernanke,1983)。

与大萧条时期相比,本次金融危机前美国金融体系的结构完全是另外一个极端。伴随着银行业兼并和收购迅猛发展,金融体系的市场集中度持续提高,大型“全能”(Universal)或“混合”(Mixed)金融机)构明显占据了主导地位。即使在全球金融市场,许多金融业务也已经基本被少数大型金融机构所掌控(刘春航,2011)。根据美国FCIC(Financial Crises Inquiry Report,2011)的报告,美国2005年最大的10家商业银行持有了整个美国银行业55%的资产,超过了1990年该比率的两倍。大型“全能”和“混合”类银行金融机构的出现,使得金融机构之间的风险关联度不断增加(Nicolb和Kwast,2002)。另外,由于在层级和范围方面存在“风险控制不经济”(Risk Control Diseconomies),过于集中的银行市场结构还导致了风险集中度提高,银行间市场流动性更容易蒸发,从而也更易引发系统性风险(Lucchetta,2009)(19)。

这种由大型金融机构主导的市场结构,存在两个方面的缺陷。一是从机构自身来看,由于规模和复杂程度都大幅增加,会形成“大而不能管”(too big to manage)的问题。花旗银行由于规模过于庞大、内部不同部门之间缺乏有效沟通而出现的政策不一致的问题,就是这种“大而不能管”的例证。2005—2007年期间,花旗银行的资产证券化部门在注意到贷款违约率由2%上升至6%后,减少了贷款购买,并选择购买高质量的抵押贷款;但其担保债券部门(the CDO Desk)却错误地认为市场低迷,反而增加了抵押贷款的购买(FCIC报告,2011)。二是从政府和央行的角度来看,由于金融活动集中于少数机构,使“大而不能倒”(too big to fail)的道德风险十分突出。大型的系统重要性金融机构牵涉整个金融体系乃至实体经济的正常运转,让这类机构破产倒闭的成本往往是不可接受的,因此政府通常会避免其倒闭。这种隐性的政府担保,使大型金融机构倾向于采取更为激进的战略,承担超出其管理和抵补能力的风险,以赚取更高的利润。其结果则使其自身乃至整个金融体系更加脆弱。

(五)同质性方面的共同变化

同质化的金融市场环境容易产生“羊群效应”,在经济繁荣时期助推资产泡沫,在经济萧条时期加剧流动性紧缩,从而加剧了市场波动(刘春航,2011)。就像失去多样化的生态系统会降低对疾病和自然灾害的抵御能力一样,金融体系的过度同质化也会降低其抵抗外在冲击和其他偶然性冲击的能力。Persaud(2000)认为,金融市场仅仅具有较大规模是不够的,还要具有足够的流动性,需要市场参与者必须有异质化的目标和方法。银行业的同质性可以区分为三大类:银行个体状况的同质性、行为和决策的同质性以及功能的同质性。微观银行个体自身状况、银行体系整体状况和银行外部环境因素都是同质性的重要成因(刘春航、苗雨峰和朱元倩,2012)。Alexander和Eatwell等(2007)将同质性引入金融业,认为自由化和国际化加剧了金融业的同质性。此外,市场参与者相同的目标和风险偏好、投资者类似的获取信息的能力和途径、混业经营的业务模式、高度同质性的模型运用、基于资产证券化的信用风险转移以及信息和监管同质性等,也都会在某种程度上加剧金融体系的同质性。

两次大危机爆发前,美国金融体系都经历了同质化增强的过程。这在银行的资金配置上表现得尤为明显。20世纪初期,美国商业银行相当一部分的资金投向了房地产贷款和证券贷款(20),而且这种资金配置趋势在20世纪20年代之后愈演愈烈。到1928年,商业银行的房地产贷款和证券贷款占全部贷款的比重达到了58.2%(见下页图6)。这种资金配置过度集中于房地产贷款和证券贷款的现象说明,当时的美国银行业在行为和功能上高度趋同。

本次金融危机爆发前,美国金融体系“同质化”问题同样严重。20世纪末以来的降息和贷款标准放松,在全美范围内催生了房地产泡沫。美国次贷占抵押贷款总额的比率在2001年仅为5.6%,而到2006年已大幅上升到20%,且无需或可较少提供财务资料的房贷的比例也从28.5%上升到50.8%。金融中介的功能之一,是对资源进行跨期配置。而对资产未来价值的预期以及金融合约中对未来现金流的承诺,则是金融中介实现该功能的基础(Bandt和Hartmann,2000)。当不确定性增加或金融合约的承诺出现问题时,预期就会在短时间内发生变化,导致资产价格也大幅度波动。正是由于持有的与房地产及其相关资产的价值迅速下降,导致银行和其他相关金融机构的资产负债表严重受损,才使危机不断深化。

(六)外部关联度方面的共同变化

突破国界并造成全球金融体系大幅动荡,是大萧条与本次危机的共同特征。这其中外部关联性的提高是重要的引发因素。外部关联度的提高,使得危机后金融风险跨国界蔓延的速度更快、程度更深、范围也更广。

大萧条时期,金本位的货币制度对资本和金融市场跨国传染起到了十分重要的作用。Eichengreen(1992)将紧密连接各国并阻碍货币当局采取宽松货币政策的金本位制度称为“黄金镣铐”(Golden Fetters)。Temin(1993)则指出,金本位制使得结构失衡只能以通货紧缩而非货币贬值来调整,从而使得大萧条时期的主要经济体都遭受了严重的通货紧缩。Temin还指出,在金本位制下,各国央行的“最后贷款人”功能也受到了储备要求和货币供给内生性的严重束缚,救助能力十分有限;而且,金本位制还会强化金融机构跨境敞口对危机的传染。Bemanke和James(1991)在对大萧条时期银行危机的国别差异进行量化分析后得出的结论是,严重的银行问题发生在大部分存款为外国人持有的国家,因为金本位制下外国存款者的挤兑不仅代表了银行系统的储备损失,而且也是该国黄金储备的损失。除金本位制外,银行资产方的国际联系也起着非常重要的作用。其时,美国开始加快回收海外贷款,尤其是对德国和发展中国家的贷款,加上受奥地利和德国危机的影响,欧洲大陆许多银行的状况迅速恶化(Kindleberger,2005)。

本次危机爆发前,在经济全球化、金融创新和信息技术迅速发展的支撑下,金融机构跨国配置资源以进行全球布局已经变得非常普遍,国际金融机构之间通过境外直接敞口形成了密切的跨国联系。在1999年到2007年期间,全球资本流动总规模从1.9万亿美元增长到了9.0万亿美元,其中流向新兴市场和发展中国家的资本规模从2310亿美元增长到了2万亿美元(IMF,2009)。Reinhart和Rogoff(2009)的研究指出,本次危机爆发前夕,包括美国在内的多个国家都同时面临着经常项目赤字和资本持续流入,很多国家出现了信贷和资产价格泡沫,从而使全球金融市场在心理预期逆转时变得十分脆弱。此外,全球银行体系中由外资控制的资产所占的市场份额上升(21),金融机构的跨境敞口也较大。危机爆发时,多个国家(包括德国、日本,甚至哈萨克斯坦)的金融机构的表内均存有与美国次贷相关的结构化产品的大量头寸(22)。

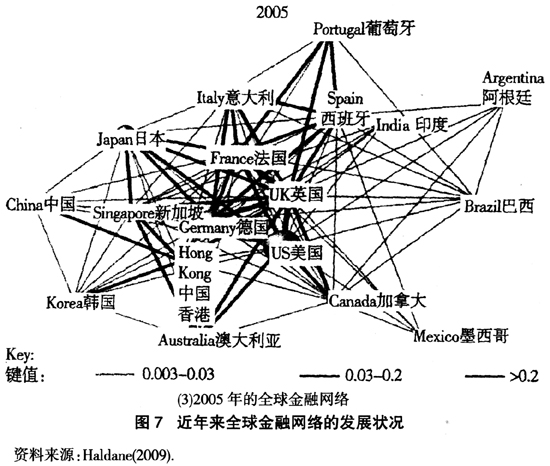

图7的(1)、(2)、(3)描绘了18个国家分别在三个时间点(1985年、1995年和2005年)上的外部资产和负债的跨境存量,可以据此来衡量全球金融外部依存度的情况。从中可以看出,在过去20年里,随着国际金融网络规模的显著扩大,外部依存度大幅提高,节点大约增加了14倍;外部联接的方式也变得更丰富、更频繁,大约增加了6倍。总之,国际金融体系经过二十多年的发展,外部依存度已经显著提高,而且还在继续提高。

(七)风险监测和纠正能力方面的共同变化

两次大危机爆发前,虽然美国经济持续繁荣,金融体系的效率不断提高,但金融体系也都出现了明显的脆弱化倾向。除了前面六个方面的结构性变化外,金融体系风险监测和纠正能力的不足是另一个重要原因。要想走出金融稳定与效率相互矛盾的困境,需要有效发挥监测风险和纠错的能力,使金融稳定和效率在一个更高的层面上达到平衡(刘春航,2011)。这其中,除了金融机构自身风险管理能力的强化之外,还需要金融监管部门有效提高风险监测和管控能力。也就是说,金融监管部门的审慎监管对于金融体系的稳定是十分重要的。但在两次危机爆发前,金融监管不仅没有随着金融体系的发展而不断改进,反而都出现了监管放松、监管空缺和监管套利等反向变化(23),使得金融机构的风险行为没有得到足够的约束。

首先是监管放松为危机的滋生提供了“土壤”。两次危机爆发的前十年,都是自由主义经济思潮占据主导地位的时期。大萧条前的1920年至1932年,是自由主义思潮的盛行时期,并一直延续到20世纪40年代末期(24)。1913年《联邦储备法》正式颁布实施,不但未成为提升监管的推动力,反而导致美联储较低的存款准备金率、较少的房地产贷款限制等吸引大量银行从州监管银行转为联邦储备体系成员,且各州当局也竞相以降低存款准备金率相回应(White,1982)。在1929年之前,虽然美国金融机构外部约束的主要力量是行业自律,而非金融监管,但监管放松仍成为危机前的重要特征。此次金融危机爆发前,同样出现了持续的监管放松,甚至“监管竞次”(Race to the Bottom)(25),以提升本国金融机构的相对竞争优势:1999年,实施了66年的《格拉斯一斯蒂格尔法案》被废除,商业银行和资本市场之间的隔离被拆除;2000年,对金融衍生品的监管被取消;2004年,对投资银行的杠杆比率限制被美国证券交易委员会取消,为投资银行高杠杆经营扫清了障碍。这些监管放松措施导致金融机构的风险行为难以受到应有的约束,最终引发了此次金融危机。

其次是监管空白和薄弱导致了风险的大量累积。两次危机爆发前,不仅金融创新领域存在大量监管薄弱环节,而且金融体系的结构性变化也衍生出了许多监管空白领域。在1933年FDIC成立之前,联邦储备委员会主要监管联储体系的会员银行,货币监理署主要监管国民银行。对那些既非联储体系成员银行,又非国民银行的商业银行,实质上属于监管空白领域。此外,证券领域则是完全的市场自我管理,直至1934年证券交易委员会的成立,美国才逐步建立起证券监管体系。此次次贷危机爆发前,美国虽然已建立起覆盖银行、证券、保险的监管体系,但对复杂的金融业务、影子银行(26)和混业经营金融机构的监管并不到位,并且缺乏宏观审慎监管,导致在监管重叠的同时出现了许多监管真空。美联储理事Tarullo(2009)明确指出,针对过去几十年来银行经营环境和经营范围的变化,监管当局虽然加强了风险管理,制定了更加具体的资本要求,但衍生品交易和资本市场活动对传统银行业务的影响,以及由此引发的系统性风险,却并未纳入监管。此外,IMF的Claessens等(2010)在《全球金融危机的经验教训和政策启示》中也指出,“影子银行系统”没有受到足够的监管,导致了系统性风险。

最后是监管标准不一致导致了监管套利并弱化了监管约束。监管也是税收的一种形式,市场主体有动机避免或是最小化“监管税收”(Donahoo和Shaffer,1991)。市场主体通过从监管负担较高的业务向监管负担较低业务的策略转换,便可实现监管套利。20世纪20年代,美国联邦和各州的监管标准存在显著差异;此次危机爆发前,美国则是多头监管体系下各类监管机构的目标和政策不尽相同。此外,各国在监管制度和要求上也存在较大差别。例如,资本充足率监管虽然是最具有国际共识的监管标准,但各国在实际的制度规定上仍存在较大差异。2010年,巴塞尔委员会在颁布资本监管新标准所进行的定量测算结果就显示,各国现有资本充足率标准存在重大差异。监管制度差异和监管标准不一致为监管套利提供了空间,削弱了监管的约束作用。

三、BLISHER框架下各要素的互动性分析

两次大危机爆发前,美国金融体系在资产负债表、杠杆率、相互依存度、市场结构、同质性、外部关联度和纠错机制七个方面都发生了加剧金融体系脆弱性的显著变化。这些结构性变化是引致两次大危机及其后经济长期衰退的重要原因,也表明BLISHER分析框架在解释金融危机方面是有效的。但值得注意的是,在这两次大危机爆发之前,BLISHER分析框架中的七大因素并不是孤立变化的,而是表现出了极强的互动性。

(一)资产负债表与杠杆率的互动机制

金融机构的资产很大程度上对应着实体经济部门的债务。在经济上升阶段,在实体经济部门通过债务融资(特别是信贷)扩大资产负债表规模的同时,金融机构的资产负债表也会扩张。由于金融机构基于“在险价值”(Value at Risk)和“盯市计价”(Mark to Market)来进行风险管理和资本管理,金融机构的杠杆倍数与资产负债表相互之间会同向促进。在经济上行和资产价格上涨阶段,由于资产在险价值较低,金融机构愿意持有相对低的资本量(杠杆倍数也通常较高),从而会进一步扩大资产和负债。

此外,资产负债率与杠杆倍数成正比,即当金融机构通过债务融资扩大相同规模的资产、负债时,资产负债率上升,杠杆倍数也随之提高,且只要经济发展前景和金融市场预期不发生转变,资产负债表扩张和杠杆倍数提高的互动强化过程就会一直持续下去。而在经济下行或者金融市场预期逆转时,由于资产价格急剧下跌需要资本吸收损失,金融机构的资产负债表和杠杆倍数又会转为互动缩减。

1929年的股市危机爆发前,在股价上涨预期引领下,商业银行的证券相关贷款导致其资产负债表不断扩张,杠杆倍数也不断提高;而次贷危机爆发前,资产负债表与杠杆倍数的这种互动强化关系在美国前五大投资银行中则得到了更加明显的印证(如图8所示)。

(二)相互依存度与其他因素之间的互动机制

随着资产证券化、回购市场等方面的发展,金融机构的信贷经营模式已经从传统的“发放—持有”模式转变成了“发起—分销”模式,并为信贷这种非市场化的资产(Non-marketable Assets)开辟了二级市场。这种转变一方面使得信贷的资金链条纵向延伸,资金从最终的贷款人到最终的借款人由于有很多金融机构参与,要经过很长一个链条,而不再是“存款人→商业银行→借款人”,贷款的发放是众多金融机构资产负债表扩张的结果;另一方面,则使得金融机构不再只是依赖于存款进行放贷,而是可以通过资产证券化、商业票据回购等融入资金,而这类融资交易的双方往往都是金融机构。通过资产证券化和批发融资,金融机构在扩张信贷和资产负债表规模上,相互之间的依存度也不断提高。

图9(见下页)和图10(见下页)显示,在次贷危机中倒闭的美国两大投资银行——雷曼和贝尔斯登,在危机爆发前资产负债规模均迅速扩张,而支撑这种扩张的资金超过1/3来自抵押借款,且两者的资产中也包含大规模的抵押贷款。由此可见,金融机构的资产扩张很大程度上是通过提高相互依存度来实现的。

除此之外,信贷证券化延伸了信贷的资金链,并衍生出了更多的信贷支持证券和金融衍生品。随着私人部门支付和清算机制的增加,金融机构越来越少地通过中央银行清算27。这在增强金融机构之间相互依存度的同时,也提高了金融机构的杠杆倍数。

(三)同质性与其他因素之间的互动机制

金融机构之间过高的同质化会弱化金融体系的稳定性,且同质化程度的提高也不是一个孤立的过程,而是也会与BLISHER框架的其他因素相互强化。

首先,同质化与其他因素的相互强化可能源自金融机构利润最大化的经营目标。在这一目标的驱动下,大部分金融机构会通过资产证券化、批发融资、信用衍生品交易等,扩张资产负债表、提高财务杠杆倍数和相互依存度,金融机构之间的同质化程度也会潜在地得到增强。

其次,同质化与其他因素的相互强化可能来自金融机构经营模式的转变。此次次贷危机爆发前,资产证券化的发展和信用衍生品交易的广泛应用,推动了金融机构的信贷经营模式从传统的“发放一持有”模式向“发起一分销”模式的转变。而这种转变又推动了金融机构资产负债规模的扩张和杠杆倍数的提高,金融机构之间的同质化程度也同时得到了增强。

再次,同质化与其他因素的互动强化可能是由于金融机构投资偏好和风险偏好的同向转变。在经济繁荣时期,金融机构的风险偏好增加,扩大债务融资规模和信贷发放量,造成资产负债表扩张和杠杆倍数提高;而在经济下行阶段,金融机构的风险厌恶增强,紧缩信贷发放量,造成资产负债收缩和杠杆倍数降低。由于大部分金融机构都会这样选择行动策略,因此金融机构行为的同质化也会显著增强。

最后,金融市场自由化和外部关联度的增强也会提升金融体系的同质化程度(Alexander和Eatwell,2007)。这表明,同质化与外部关联度也存在互动强化机制。此外,随着“全能”银行的发展,市场结构逐渐由大型“全能”银行主导,金融机构的功能同质化程度也会随之增强。

(四)风险监测和纠正能力与其他因素之间的互动机制

在BLISHER框架的七大因素中,另一个不可忽视的互动机制存在于风险监测和纠正能力与其他因素之间。

首先,前面的分析表明,随着在资产证券化、批发融资、金融衍生品交易等方面的发展,在金融机构的资产负债表不断扩张、杠杆倍数不断提升、同质化程度增强的同时,微观层面金融机构自身的风险管理能力也在相对减弱。此次次贷危机爆发前,一方面,复杂的风险管理模型和次贷抵押证券、信用衍生品(如CDS)等定价模型的设计者并不理解金融交易和金融产品的本质属性;而另一方面,理解这些的风险管理者,则又大都不理解这些风险管控和产品定价模型,从而大大降低了金融机构的风险管控能力。也正因如此,金融机构低估了这些交易和金融产品的风险状况,风险偏好潜在提高,并反过来又进一步促进金融机构扩张资产负债表和提升杠杆倍数。

其次,随着金融机构的资产负债表扩张和市场结构转化为大型金融机构主导,金融机构本身存在的“大而不能管”问题也会弱化金融机构的风险管控能力。当金融机构的规模和部门数量超过一定水平后,由于缺乏沟通,以及专业技能方面的差异,金融机构内部各部门之间在风险认知水平、资产盈利预测等方面会出现不一致甚至完全相反的情况,这会降低金融机构的风险管控能力。

此外,随着金融机构的资产负债表扩张、杠杆倍数提升等,金融机构的“大而不能倒”还会弱化宏观层面金融监管机构的监管效力。在“大而不能倒”的情形下,政府部门对系统性重要金融机构的隐性担保会引致道德风险,促使大型金融机构进一步扩张资产负债表、提升杠杆倍数和抢占市场份额。

除了上述详细分析的几个要素之间的互动关系外,BLISHER框架的七大因素之间还存在着其他互动关系,比如市场结构与资产负债表扩张、同质化、杠杆率之间的互动关系等。限于篇幅,本文对其他互动机制不再一一赘述。

四、结论和启示

金融脆弱性是导致大萧条和此次大危机的重要因素。本文基于BLISHER框架,从金融脆弱性的视角对比分析了大萧条和此次大危机爆发的原因。分析结果表明,资产负债表、杠杆率、相互依存度、市场结构、同质性、外部关联度和纠错机制七个因素在两次大危机爆发前都发生了显著变化,增加了金融体系的脆弱性,并与其他因素相交织,最终促成了两次大危机的爆发。这也说明,BLISHER框架可以较好地解释两次大危机。BLISHER框架中的七大因素在危机爆发前并不是孤立变化的,各要素之间存在复杂的互动强化机制。

在金融体系中,收益与风险是并存的。金融机构具有逐利本性,其逐利行为会不可避免地导致金融体系在一些方面发生显著变化,如BLISHER框架的七个方面。这些变化尽管提高了金融体系的效率,但同时也加剧了金融体系的脆弱性。在经济发展过程中,为了提高金融体系服务实体经济的效率,一国政策当局需要在一定程度上放松管制,以推动金融体系的功能完善和效率提高;但同时也需要金融机构在微观层面不断提高风险管理水平,监管部门在宏观层面提高风险监测和管控能力,以弥补市场机制的缺陷,实现“效益”与“稳定”并进。因此,对单个金融机构而言,随着金融市场的发展和运营模式的改变,其公司治理机制和风险管理机制需要动态跟进;对金融监管部门而言,金融监管理念和监管手段也要随着金融体系的发展而动态调整。

本文的研究还表明,金融脆弱性的积累是金融体系多方面因素共同变化的结果。随着金融机构的相互依存度和金融体系对外关联性的不断提高(28),风险在金融机构之间、金融体系各部门之间以及各国金融体系之间的传染性也会大幅增强。因此,金融监管部门需要立足整个金融体系来完善金融监管。在这方面,金融体系的各个监管部门在宏观审慎监管上如何分工协作,构建系统性风险防范机制和监管协调体制,是一个亟待解决的问题。

*感谢中国银监会政策研究局的蔡幸和朱太辉对本文的贡献。

注释:

①关于这两次危机的影响,Krugman(2009)对美国1929年中期和2007年后期的工业生产高峰进行了对比;Almunia等(2009)、(rossman和Meissner(2010)比较了两次危机对世界对外贸易的冲击;而Short(2009)通过其“坏熊”(Bad Bears)图比较了1929—1930年期间和2008—2009年期间美国股票市场的崩溃情况;Bordo和Lane(2010)比较分析了两次大危机期间的经济表现和信贷、货币状况。

②依照马克思主义的理论,在资本主义的自由市场体系下,如果出现产出过剩,企业会通过降价、减产、处理积压品甚至破产等方式是来适应市场需求的变化,促使经济的生产能力与消费水平相适应。市场的这些自发调整会防范严重经济危机的发生,且即使发生,也不会长时间持续。然而,资本主义垄断企业的存在,制约了市场的自发调整。一方面,垄断企业为了维持高额利润,在产能过剩的情况下,会适当缩减生产,而维持价格不下降或者尽量少降;另一方面,有已经攫取的高额垄断利润作为支撑,缩减生产也不会导致垄断企业倒闭。垄断企业“调量不调价”的应对措施阻碍了市场正常的自发调整,最终会将初始的经济危机拖向严重的经济萧条。

③陈雨露和汪昌云(2006,474—505)对此做了综述。

④Kindleberger等(2005)、Reinhart和Rogoff(2009)就是这方面的代表。

⑤Allen(2002)运用资产负债表分析方法(Balance Sheet Approach,BSA)对金融危机进行了分析。他将资产负债表风险划分为4类:期限错配风险、币种错配风险、资本结构错配风险以及清偿力风险;而大萧条时期的资产负债表风险主要表现为融资结构中负债规模过度所引发的清偿力危机。

⑥1930年年末,美国工业产出指数比年初下降了25%。

⑦1920—1921年经济衰退引发了资本占资产总额比重的暂时攀升。

⑧即不动产和证券贷款之外的其他贷款(Friedman和Schwartz,1963)。

⑨部分原因也在于,企业丰厚的利润以及证券市场发行新股的迫切需求,使得内源融资和直接融资的增长快于银行贷款(Friedman和Schwartz,1963)。

⑩在佛罗里达州的土地交易中,投资商只要支付相当于土地价值10%的定金就可以购买“土地期权”,获取未来地价上涨的差价收益;在证券交易所,银行向证券经纪人提供资金,证券经纪人再把贷款发放给自己的客户。表面上看,保证金贷款拥有可以随时变现的土地和股票抵押担保,似乎不存在任何风险,且其贷款利率高达8%~10%,因此吸引了大量资金源源不断地流入,甚至伦敦、上海、香港、蒙特利尔等地的资金都闻风而来。

(11)大萧条时期的证券投资信托与现在的共同基金运作原理基本相同,即将众多小投资人的资金汇聚到一起,由信托管理人共同投资于一个大的证券组合。不同的是,当时的投资信托的资金募集、股权定价、内部管理、投资信息披露等问题处于“完全自由”的元监管状态。投资信托被认为是由掌握内幕信息和善于操纵的“金融天才”管理的赚钱机器,投资人往往需要以高于资产数倍的溢价才能买到信托的普通股。1929年初,“高倍杠杆信托”问世。利用债务融资的杠杆效应,信托资产价值的增长速度能够迅速翻倍。在此基础上,又出现了通过杠杆融资“信托的信托”,其价值的增速更是呈现几何级数式的奇迹。

(12)仅1929年设立的投资信托就达265家,募集资金达30亿美元,占当年证券市场全部募集资金总额的1/3。

(13)大萧条之后,美国国会通过了《格拉斯一斯蒂格尔法案》,将证券业与银行业从法律上进行了严格区分;日本1948年颁布的《证券交易法》明确规定,日本商业银行与证券公司之间进行分业经营;英国也走上了分业经营的道路。但是,1999年美国通过《金融服务现代化法》,标志着美国金融业再次迈入混业经营时代,其它原本实行分业经营的国家也先后有不同程度的放松。

(14)其中,巴克莱银行、高盛集团以及摩根斯坦利以投资银行业务为主导,道富银行以资产管理、托管业务为主,其余机构均以商业银行业务为主。

(15)伴随着资产证券化市场的繁荣,银行的盈利模式和负债结构也在发生变化。在经营模式方面,银行从传统的存贷款模式转变为低资本消耗型的“发起—分销”(Originate-to-Distribute)模式。作为结构化产品的发起人,银行将住房按揭、助学贷款、杠杆收购等信贷资产结构化处理并出售,从而源源不断地从货币市场和资本市场获取资金。在融资模式方面,以货币市场和资本市场金融创新为支撑的批发融资(Wholesale Funding)逐渐取代了储蓄存款,成为美欧银行体系最重要的资金来源。

(16)虽然传统上对机构间依存度的研究主要集中于清偿能力,但本次危机后人们更关注机构相互依存度和流动性溢出效应之间的相关性:(1)相互依存度意味着债务展期的困难可能传染至整个金融体系;(2)与短期债务相结合的债务展期风险,不仅存在于银行部门,对非银行金融部门也同样重要(IMF,2009)。

(17)美国当时的银行体系由小银行主导,很大程度上是由监管环境造成的。它反映了公众对大银行和“托拉斯”的担心。联邦政府和各州政府出台了众多限制银行开设分支机构的法律,州银行和联邦银行系统争夺成员银行的竞争使银行业准人的法律门槛降得非常低(Klebaner,1974)。

(18)数据来源于FDIC网站。

(19)在次贷危机爆发前,已有不少学者论证了银行集中度与系统性风险之间的正相关性关系,如Stiroh(2004)、Hartmann等(2005)、Stiroh和Rumble(2006)。

(20)根据美联储“All-bank Statistics”的定义,此处的证券贷款包括证券投资贷款、股票和债券等证券质押贷款、经纪交易商贷款、非房产抵押贷款等项目。

(21)全球由外资控制的银行资产所占市场份额从1995年的15%增长到2005年的23%,其中东欧高达58%,拉丁美洲也达到38%(IMF,2007)。

(22)由于这些国家的很多金融机构资产负债表不透明,因此全部头寸规模还不清楚(Reinhart和Rogoff,2009)。

(23)除以上三方面外,“监管俘获”也是对监管有效性的重大挑战。Mitchener(2004)对大萧条时不同州银行停业情况的研究表明,州银行监管官的任期越长,当地银行在大萧条时的停业水平越高。

(24)20世纪50年代确立了政府管制的资本主义体制,但其到1979年又被新自由主义重新取代了(科茨,2009)。

(25)即各国监管主体竞相降低监管要求。

(26)例如包括按揭经纪、金融公司、结构性投资工具、对冲基金和私人资产池等。

(27)对私人部门支付和清算机制增加对信用创造的影响,Rossi(1998)的研究有所涉及。

(28)Cecchetti和Kharronbi(2012)提出,金融发展和全球化对经济增长的促进作用可能存在一个阈值,一旦超出阈值,金融发展和全球化的弊将大于利。

参考文献:

[1]陈雨露和汪昌云,金融学文献通论(宏观金融卷),北京:中国人民大学出版社,2006.

[2]大卫·科茨,目前金融和经济危机:新自由主义的资本主义的体制危机,当代经济研究,2009年第8期,19-26.

[3]弗里德曼和施瓦茨,美国货币史(1867—1960),巴曙松、王劲松等译,北京:北京大学出版社,2009.

[4]刘春航,金融体系脆弱性评估:BLISHER框架的构建与应用,中国银监会工作论文,2011年第1期.

[5]刘春航、苗雨峰和朱元倩,银行业同质性的度量及其对金融稳定的影响,金融监管研究,2012年第3期,18-31.

[6]罗伯特·斯基德尔斯基,重新发现凯恩斯(秦一琼译),北京:机械工业出版社,2012.

[7]默里·罗斯巴德,美国大萧条(第五版)(谢华育译),上海:上海人民出版社,2009.

[8]吴敬琏,危机时期的政策反思,比较,2009年第6期第45辑).

[9]约翰·加尔布雷斯,1929年大崩盘(沈国华译),上海:上海财经大学出版社,2006.

[10]约翰·梅纳德·凯恩斯,就业、利息和货币通论(双语版,陆梦龙译),北京:九州出版社,2006.

[11]朱太辉,信贷如何波动?——一个理论综述,货币金融评论,2010年第7—8期,15-44.

[12]Adrian, T., and H. Shin, Money, Liquidity and Monetary Policy, American Economic Review, 2009, 99(2), 600-605.

[13]Almunia, M., A. Bénétrix, B. Eichengreen, K. O'Rourke, and G. Rua, From Great Depression to Great Credit Crisis: Similarities, Differences and Lessons, NBER Working Paper, No.15524, 2009.

[14]Alexander, K., Eatwell J., and et al., Financial Supervision and Crisis Management in the EU, IP/A/ECON/ST/2007-26,2007.

[15]Bernanke, B., Non-monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression, American Economic Review,73, 1983, 257-276.

[16]Bernanke, B., The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison, Financial Markets and Financial Crises, Chicago: University of Chicago Press, 1991.

[17lBordo, M., and J. Lane, The Banking Panics in the United States in the 1930s: Some Lessons for Today, Oxford Review of Economic Policy, 2010, 26(3), 486-509.

[18]Carilli, A., and G. Dempster, Is Austrian Business Cycle Theory Still Relevant? The Review of Austrian Economics, 2008, 21(4), 271-281.

[19]Cecchetti, S., and E. Kharroubi, Reassessing the Impact of Finance on Crowth, BIS Working Paper, No. 381, July 2012.

[20]Claessens, S., G. Ariccia, D. Igan, and L. Laeven, Lessons and Policy Implications from the Global Financial Crisis, IMF Working Paper, 2010.

[21]De, B., and P. Hartmann, Systematic Risk: A Survey, ECB Working Paper, No. 35, Frankfurt,2000.

[22]De Nicolò, G., and M. Kwast, Systemic Risk and Financial Consolidation: Are They Related? Journal of Banking & Finance, 2002, 26(5), 861-880.

[23]Donahoo, K., and S. Shaffer, Capital Requirement and the Securitization Decision, Quarterly Review of Economics and Business, 1991, 31(4), 12-23.

[24]Eichengreen, B., Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1929-1939, New York: Oxford University Press, 1992.

[25]Fisher, I., The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, Econometrica, 1993, 4(1), 337-357.

[26]Friedman, M., and A. Schwartz, A Monetary History of the United States 1867 to 1960, Princeton: Princeton University Press, 1963.

[27]Geier, J., Capitalism’s Worst Crisis since the 1930s, International Socialist Review, ISR Issue 62, November December2008.

[28]Goodhart, C., Lessons from the Financial Crisis for Monetary Policy, Daedalus, 2010, 139(4), 74-82.

[29]Goodhart, C., P. Hartmann, D. Llewellyn, L. Rojas-Suárez and S. Weisbrod, Financial Regulation: Why, How and Where Now? New York: Routledge, 1998.

[30]Grossman, R., and C. Meissner, International Aspects of the Great Depression and the Crisis of 2007:Similarities, Differences, and Lessons, Oxford Review of Economic Policy, 2010, 26(3), 318-338.

[31]Haldane, A., Rethinking the Financial Network, Speech Delivered at the Financial Student Association, Amsterdam, 2009.

[32]Hartmann, P., Stefan S., and C. de Vries, Banking System Stability: A Cross-Atlantic Perspective, Working Paper, No. 527,September 2005.

[33]IMF, Global Financial Stability Report, October 2008.

[34]IMF, Global Financial Stability Report, April 2009.

[35]Kaufman, G., Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation, Cato Journal, 1996, 16(1), 17-45.

[36]Kindleberger, C., P. Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises(Fifth Edition), Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005.

[37]Kregel, J., Margins of Safety and Weight of the Argument in Generating Financial Fragility, Journal of Economics Issues, 1997, Vol. 31, 543-548.

[38]Krugman, P., The Great Recession versus the Great Depression: Conscience of a Liberal, 20 March, 2009, http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/03/20/the-great-recession-versus-thegreat-depression/.

[39]May, R., S. Levin, and G. Sugihara, Complex Systems: Ecology for Bankers, Nature, 21 February 2008, Vol, 451,893-895.

[40]Minsky, H., Can“It” Happen Again?: Essays on Instability and Finance, New York: M. E.-Sharpe, 1982.

[41]Minsky, H., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, 1986.

[42]Minsky, H., The Financial Instability Hypothesis, 1992,Prepared for Handbook of Radical Political Economy, edited by Arestis, P., and M. Sawyer, Edward Elgar: Aldershot, 1993.

[43]Morris, S., and H. Shin, Financial Regulation in a System Context, Brookings Papers on Economic Activity, Fall 2008.

[44]Mitchener, Bank Supervision, Regulation, and Instability during the Great Depression, NBER Working Paper, No. 10475,2004.

[45]Persaud, A., Sending the Herd Off the Cliff Edge: The Dangerous Interaction between Modern Risk Management Practices and Investor Behavior, First Prize, Jacques de Larosiere Awards in Global Finance, Institute of International Finance, Washington, 2000.

[46]Reinhart, C., and S. Kenneth, This Time Is Different:A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises, NBER Working Paper,No.13882,2008.

[47]Reinhart, C., and K. Rogoff, This Time Is Different:Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press,2009.

[48]Rossi, S., Endogenous Money and Banking Activity:Some Notes on the Workings of Modern Payment Systems, Working Paper, November 1998.

[49]Schumpeter, J., Theory of Economic Development, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1934.(中译本:《经济周期循环论》,叶华译,2009,北京:中国长安出版社)

[50]Stiroh, K., Diversification in Banking: Is Non-interest Income the Answer? Journal of Money, Credit and Banking, 2004,36(5), 853-882.

[51]Stiroh, K., and A. Rumble, The Dark Side of Diversification:The Case of U.S. Financial Holding Companies, Journal of Banking and Finance, 2006, 30(8), 21 31-2161.

[52]Tarullo, D., Large Banks and Small Banks in an Era of Systemic Risk Regulation, 2009, www.federalreserve.gov.

[53]Temin, P., Transmission of the Great Depression, The Journal of Economic Perspectives, 1993, 7(Spring), 87-102.

[54]The Financial Crisis Inquiry Commission, The Financial Crisis Inquiry Report, January 2011.

[55]White, E., Before the Glass-Steagall Act: An Analysis of the Investment Banking Activities of National Banks, Explorations in Economic History, 1986, 23(1), 33-35.^