内容提要:本文旨在考察中国与主要贸易伙伴国间的出口贸易三元边际对其经济周期协同性的影响。运用1990-2009年相关数据,基于中国与主要贸易伙伴的经济周期协同性及双边出口贸易边际动态变化的特征性事实的统计描述,构建了以双边贸易边际强度为自变量、经济周期协动性为因变量的回归模型,进而进行“协同性”面板数据的固定效应回归分析。研究结果表明:双边广度边际对中国与主要贸易伙伴间的经济周期协同性产生显著的正效应,结果对于周期协同性替代变量同样稳健,而双边数量边际、双边价格边际对经济周期协同性产生的效应不显著,出口广度边际是中国与主要贸易伙伴国经济周期协同性的主要传导渠道。研究还发现,中国与发展中经济体的经济周期协同性更加明显。

关键词:双边贸易边际/经济周期/协同性作者简介:刘恩专,天津财经大学经济学院国际经济贸易系,E-mail:liuenzhuan@163.com;刘立军,天津财经大学经济学院国际经济贸易系,lijun.gvip@163.com(天津300222)。

一、引言

在当今高度一体化的、波动中的世界经济环境下,探究贸易伙伴国之间经济周期与经济波动协同性的规律,对各国经济与贸易政策的调整无疑具有积极的指导意义。

关于贸易与国际经济周期传导机理的研究由来已久,可以追溯到Kindleberger(1962)、McKinnon(1963)和Meltzer(1976)。随后的各种理论模型(Backus等1995;Kose & Yi 2001)都证明了在一定条件下(对外国投入品的依赖、共同的外部冲击、总需求及其总量的变动)双边贸易量和国际经济周期协同性显著相关。与此同时,大量的经验研究也支撑了这一命题。其中,Frankel、Rose(1998)与Kose、Yi(2006)分别采用季节性数据和年度数据估计了21个OECD国家双边贸易强度与经济周期协同性之间的相关系数,发现两者间存在显着正相关性,并进一步指出随着一国贸易开放程度的提升,与其贸易伙伴国的经济周期协同性更为明显。Clark、van Wincoop(2001)发现,双边贸易量显著地解释了美国各州以及欧盟各国之间的经济周期协同性。程惠芳、岑丽君(2010)将中国的贸易伙伴国分为欧盟国家贸易伙伴、发达贸易伙伴与发展中贸易伙伴三个样本,利用面板数据模型,分别估计了双边贸易强度与经济周期协同性的相关系数,发现双边贸易强度系数全部显著为正。李磊、张志强、万玉琳(2011)则同样证明了中国与OECD国家间双边贸易强度对经济周期协同性的显著正效应。

随着产业内贸易和垂直专业化贸易理论的发展,人们开始在区分贸易模式的前提下来揭示贸易与经济周期协同性规律。Fidrmuc(2002)、Gruben等(2002)、Shin等(2004)、任志祥和宋玉华(2004)的研究均发现,相对于双边贸易和产业间贸易,产业内贸易对经济周期协同性的解释力更强。Ariel Burstein等(2008)进一步证明,双边贸易对经济周期协同性的影响主要经由双边垂直专业化贸易,贸易伙伴国的经济周期协同性因贸易品的不同而存在差异,垂直一体化下的中间品贸易对两国经济周期协同性的贡献度要高于水平差异化下的中间品贸易,而且前者的份额越大,两国的经济协同性就越高。

可见,现有研究大多应用总体贸易数据,分别从双边贸易总量、贸易强度、产业内贸易、垂直专业化贸易等角度,揭示贸易对经济周期协同性的影响及其作用机制。然而,贸易总量实际上包含了贸易产品种类、数量、价格(质量)三种因素,这三种因素的相对比重及其增长速度的变化将导致贸易价值量的变化,并进一步影响贸易伙伴国间的经济周期协同性。因此,贸易总量难以准确刻画导致贸易伙伴国经济周期协同性的更深层次的原因。本文认为,对该主题的进一步研究,需要运用贸易三元边际分解框架。异质性企业贸易理论的一个重要实证应用,就是将一国的出口贸易分解为广度边际(the extensive margin of trade)与深度边际(the intensive margin of trade),深度边际可以进一步分解为数量边际与价格边际(Hummels、Klenow,2005)。钱学锋、熊平(2010)利用HS六分位进出口数据,刻画了中国出口的“二元边际”结构,发现中国的出口增长主要源于深度边际,广度边际的贡献很小。施炳展(2010)进一步将中国出口深度边际分解为价格边际与数量边际,并冠以出口“三元边际”的称谓,发现中国出口增长首先源于数量边际,广度边际次之,两者共同成就了中国出口的迅速增长,而价格边际对出口增长贡献很小。从国家、企业、产品三个层面,广度边际分别源于新增贸易关系、出口企业数量增加、产品类别增加;深度边际则分别源于在现有贸易关系、出口产品集合的基础上每个国家或每个企业或每种产品出口量的增长。在产品层面,传统的产业间贸易理论假设产品是同质产品,主要强调贸易品数量增长对贸易的贡献,即数量边际;垂直产业内贸易理论假设产品是异质性产品,主要强调贸易品价格增长,即价格边际;水平产业内贸易理论假设贸易品介于同质产品与异质产品之间,产品价格与产品数量此消彼长,唯有出口产品种类的增加才能确保贸易量的增加,因此更加强调广度边际。

显然,不同的贸易边际对外部冲击的反应程度有所不同,进一步导致其对贸易伙伴国经济周期协同性产生不同的影响。因此,辨明三元贸易边际对经济周期协同性的作用效果,对于制定更具针对性的贸易政策至关重要。然而,这方面的研究凤毛麟角,Bergin和Lin(2010)发现,货币联盟会促进双边广度边际绝对值和相对值的显著增加,进一步对联盟成员间的经济周期协同性产生直接或间接的影响。J.-S. Pentecote等(2010)在研究欧元区国家经济周期协同性时,构建了双边贸易广度边际指数,通过回归分析发现双边广度边际对经济周期协同性具有显著的负效应。这些研究无论在样本范围和深度上,都留下了较大的探索空间。

同以往的研究不同,本文旨在利用Hummels、Klenow(2005)的贸易三元边际分解框架,借鉴Frankel和Rose(1998)双边贸易强度指数的构造思想,构建衡量贸易伙伴国之间双边贸易边际程度的贸易边际强度指数,探讨在经济全球化背景下,中国与其主要贸易伙伴国的双边贸易广度边际、价格边际与数量边际对经济周期协同性的影响程度及其差异性,以便提高中国经济政策调节的准确性与有效性,推动国际贸易政策调控的一致性。本文的以下安排是:首先讨论基本的技术性问题,即经济周期协同性的测度方法,以及双边贸易边际强度指数的构建;然后,对中国与其主要贸易伙伴经济周期协同性及其双边贸易边际强度的特征性事实进行分析;进而,在建模的基础上,对贸易边际与经济周期协同性关系进行计量分析;最后得出结论。

二、经济周期协同性的测度与双边贸易边际强度指数的构建

(一)经济周期协同性的测度

经济周期协同性(business cycle synchronization)作为特定时期内的相关国家经济周期循环阶段在方向和波幅上所表现出的趋同性,通常是以两国之间实际经济活动的双边相关性来测度的。相关系数越大,两国之间经济周期协动性程度越高(程惠芳、岑丽君,2010)。

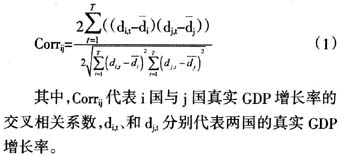

对经济周期协同性的测度,以往的研究多采用式(1)定义:

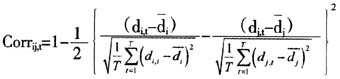

显而易见,上述方法没能充分考虑时间变化对两国经济活动相关性的影响。也就是,实证分析中只能运用截面数据模型,从而忽略了时间变化的重要性。本文借鉴Cerqueira、Martins(2009)的方法,构造各个时期两国经济周期的相关系数

,它能够最大限度地保留时间观测值,使我们能够运用面板数据的分析方法考察各国的经济周期协同性。t时期i、j两国经济活动的相关系数

,它能够最大限度地保留时间观测值,使我们能够运用面板数据的分析方法考察各国的经济周期协同性。t时期i、j两国经济活动的相关系数 由下述公式(2)获得:

由下述公式(2)获得:

抓住了时间的变化性,与

抓住了时间的变化性,与 系数相比较具有一个显著的优点,即它能够识别出单一年份各国经济活动之间的负相关关系,以及在经济剧烈波动的年份内国家之间经济周期的异步性和在经济波动稳定时期经济的同步性。然而,这种估计方法的缺陷在于,所获得变量是高度自相关的(Cerqueira、Martins,2009)。

系数相比较具有一个显著的优点,即它能够识别出单一年份各国经济活动之间的负相关关系,以及在经济剧烈波动的年份内国家之间经济周期的异步性和在经济波动稳定时期经济的同步性。然而,这种估计方法的缺陷在于,所获得变量是高度自相关的(Cerqueira、Martins,2009)。(二)双边贸易边际强度指数的构建

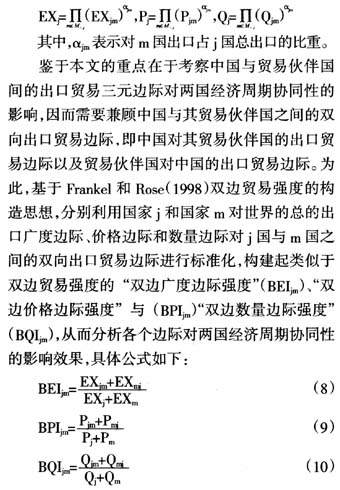

本文双边贸易边际强度指数的设计,主要借鉴Feenstra(1994)、Hummels和Klenow(2005)关于贸易份额的三元分解框架,即将一国一年的贸易份额分解为相对于世界平均水平的广度、价格与产品数量三个维度。从而进一步考察不同贸易边际对经济周期协同性的影响。

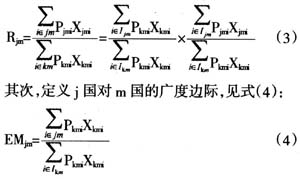

首先,定义对象国(j)对进口国(m)的出口占世界(k)对m国的总出口的比重为

并进行如下分解,见式(3):

并进行如下分解,见式(3):

其中,

分别代表j国、世界k对m国的出口商品集。可见,广度边际是指j国与世界出口到m国重叠商品贸易量占世界总贸易量的比重,这一比值越大说明j国在更多的商品上对m国实现了出口。

分别代表j国、世界k对m国的出口商品集。可见,广度边际是指j国与世界出口到m国重叠商品贸易量占世界总贸易量的比重,这一比值越大说明j国在更多的商品上对m国实现了出口。再次,定义j国对m国的深度边际,见式(5):

可见,深度边际反映的是指针对j国与世界的出口重叠商品,j国的出口占世界出口的比重。因此,这一指标越高,就说明深度边际越大,也即在相同的商品集内j国对m国实现了更多的出口。显然,一国出口商品种类的变化以及一国在既定商品集内出口额的变化,都可以导致其相对贸易份额的变化。

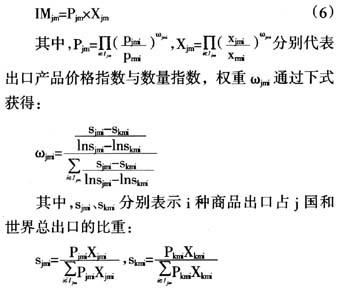

我们进一步将深度边际分解为产品数量指数与产品价格指数的乘积,形成贸易的三元边际,见式(6):

通过上述式(3)至式(6),可以计算一国对其贸易伙伴国的出口广度边际、价格边际和数量边际,最终按照式(7)将出口贸易比重分解为出口广度边际、出口数量边际和出口价格边际。

为进一步考察一国出口贸易的整体情况,按照一国对不同国家的出口权重进行加总,得到一国总的出口广度、出口价格和出口数量指数:

可见,上述双边贸易边际强度指数既考察了两国之间的双向贸易边际,即j国对m国的出口边际及m国对j国的出口边际,又考虑到各国的总体贸易边际,即按照一国对不同国家的出口权重进行加总而得到的一国总的出口边际。同时,指数越高则表明两国的双边贸易边际强度越高。

三、特征性事实

(一)中国与主要贸易伙伴经历了相似的经济波动周期

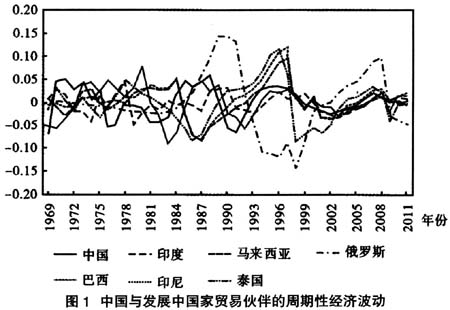

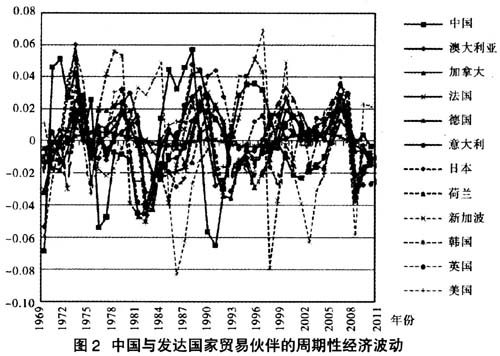

根据Hodrick、Prescott(1990,1997)提出的H-P滤波法,从中国及其主要贸易伙伴的真实GDP分离出长期趋势部分和周期波动趋势部分,以周期波动趋势部分表示该国经济波动的周期性。由图1、图2(单个国家经济周期波动图略,备索)可见,1969-2011年间,除俄国与德国经历的波动周期数相对较少外,中国与其它国家和地区的经济大致经历了数目相同的周期性波动。在1994-1998年和2001-2007年这两个时间段,经济周期波动同步性较强。特别是在1995年之后,中国与巴西、马来西亚、泰国、印度、印度尼西亚等发展中经济体的经济周期协同性尤为明显。

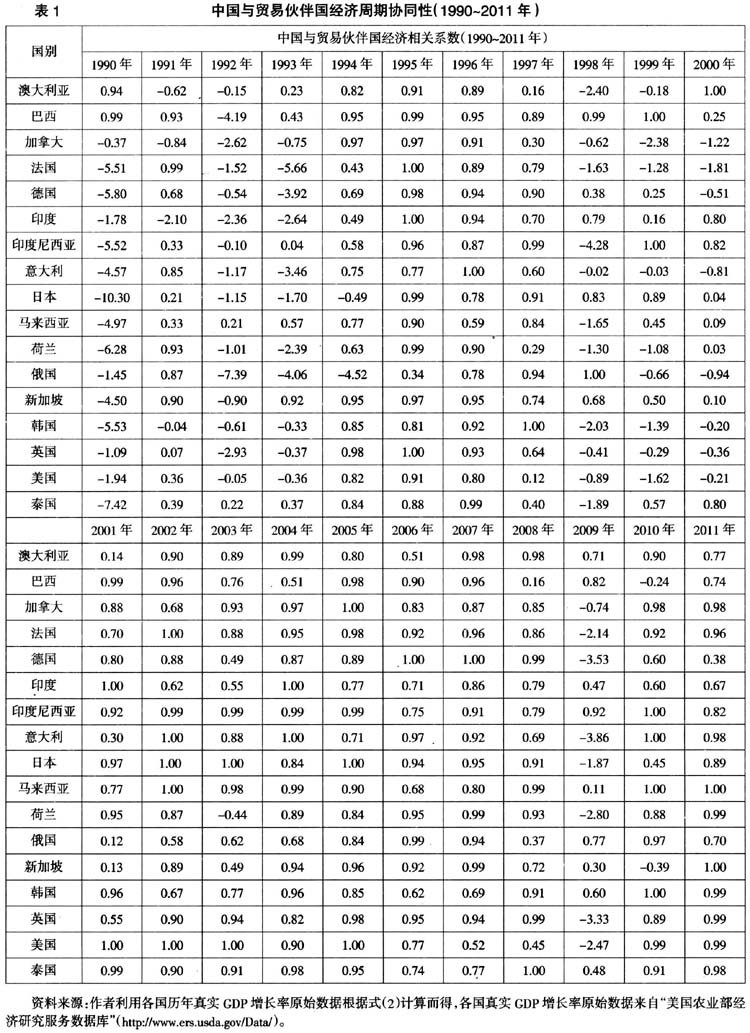

(二)中国与主要贸易伙伴国经济活动具有协同性

通常经济周期的协同性表现在各个时期各国经济活动波动的相关性,相关系数为正且相关系数越大,就表示两国经济周期协同性越强。接下来,我们讨论中国与其主要贸易伙伴(贸易量占到中国对世界贸易总量的80%左右)的经济波动是否具有同步性。首先,运用H-P滤波法对1990-2011年间各国真实GDP增长率进行过滤,得到各国的周期性波动序列。其次,根据Cerqueira、Martins(2009)构造的相关系数公式(2),分别求得各年中国与主要贸易伙伴国产出波动的相关系数,见表1。

首先,从年份演变角度来看,1990年至1993年间,中国与主要贸易伙伴的产出波动相关系数正数较少,负数较多,而且负相关的程度较大。特别是1990年,中国大多贸易伙伴国的负相关系数都小于-1,与法国、德国、印度尼西亚、意大利、马来西亚、荷兰、新加坡、韩国的相关系数接近甚至超过了-5,与日本的相关系数更是达到-1030的高值。这一时期的负相关性可能是西方国家对中国进行经济制裁所导致。1994年至1997年间,中国与主要贸易伙伴国经济波动的相关系数大多为正。1998年至2000年间,中国与主要贸易伙伴国经济波动的相关系数又呈现出负数居多的情况,这可能与1997年发生的东南亚金融危机有一定的联系。2001年至2008年间,中国与主要贸易伙伴国的经济波动性再一次呈现出了完全正相关的态势,而且持续时间长达8年之久。这段时期是中国对外贸易迅速发展的时期,同时也是中国迅速融入全球经济一体化进程的关键时期。2009年,中国与主要发达国家贸易伙伴国经济波动呈现出了负相关,同时与主要发展中国家贸易伙伴国呈现出正相关,这主要是2007年末美国次债危机引发的全球金融危机对发达国家与发展中国家影响程度的不同以及影响的时滞性所致。其次,从贸易伙伴国的类型来看,中国与发达及发展中经济体的经济周期波动也呈现出一定的差异性。除个别年份外,中国与巴西、印度、印度尼西亚、马来西亚、俄国、泰国等发展中国家的经济周期协同性都呈现出了正相关,同时相关系数较高。中国与法国、加拿大、意大利、韩国、英国、美国等发达国家的经济周期协同性在2000年之前呈现出较多的负相关,2000年之后又转变为正相关。可见,1997年亚洲金融危机的发生,对中国与不同发展水平的国家间的经济周期协同性影响有所不同。本文第四部分的计量分析部分选取的是1995-2009年间中国与主要贸易伙伴国的经济周期协同性数据,剔除了大部分经济周期协同性负相关的年份。

(三)中国与主要贸易伙伴国的双边贸易边际强度

表2列举了中国与七个主要贸易伙伴国的双边贸易边际强度,分别是发达经济体中的美国、德国、法国以及发展中经济体中的印度、马来西亚、巴西、泰国,具有一定的代表性。首先,从各个边际来看,双边价格边际强度指数数值最高,然而增长速度最慢,甚至为负增长;双边广度边际强度数值次高、增长率较快,而且在1995-2000年间以及2000-2009年间两个时间段内,都呈现出较高的正增长;双边数量边际强度数值最低、增长速度最快,特别是在1995-2000年间,平均增长率达到24.6%。其次,从不同国家类别来看,无论在1995-2000年间还是在2000-2009年间,中国与发展中经济体的双边广度强度增长速度明显高于中国与发达经济体的增长速度;在1995-2000年间中国与发达经济体的双边价格边际强度增长率为正,与发展中经济体双边价格边际强度的增长率为负,而2000-2009年间恰恰相反。可见,中国与贸易伙伴国的双边贸易边际强度会因贸易伙伴国的国家类型的不同而有所不同,进而对中国与其经济周期协同性产生不同影响,这有待于下文中的计量分析进行验证。

四、贸易边际与经济周期协同性的计量分析

(一)模型与变量

本文借鉴Frankel和Rose(1998)研究中采取的实证方法,即被后来研究者广泛采用的测量双边贸易与经济周期协同性关系的方法,构造了与之类似的回归方程,见式(11):

分别表示t年中国与j国的双边出口广度边际强度、双边出口价格边际强度及双边出口数量边际强度。因此,上述回归方程可以分别考察三个出口边际对经济周期协同性的影响。Calderon,C. ,A. Chong和E. Stein(2007)指出,国家间的发展水平不同也会导致其经济周期协同性的差异,因此回归中加入了控制变量:是否是发展中国家(type),重点考察相对于发达国家而言,中国与发展中国家间的经济周期协同性是否更明显。除此之外还引入了其它控制变量:中国与贸易伙伴国的距离(lndist),是否接壤(conting),是否具有相同的语言(lang)。

(二)数据来源

本文选取了中国及其17个主要贸易伙伴的样本数据,这17个经济体与中国的贸易量占到中国贸易总量的将近80%,分别为美国、日本、德国、法国、英国、澳大利亚、荷兰、意大利、加拿大、韩国、巴西、新加坡、马来西亚、俄罗斯、泰国、印度、印度尼西亚。考虑到1995年之前,中国与主要贸易伙伴的经济周期协同性呈现出较多的负相关,且贸易三元边际的数据年代跨度较短,因此下文的计量分析所用数据限定在1995-2009年间,样本数为255个。由于印度尼西亚的就业数据不完全,因而在按照就业增长率计算的经济周期协同性指标的回归式中,剔除了样本国家印度尼西亚,只涵盖了16个国家的数据,样本数为240个。数据来源及样本描述性分析见表3。

(三)参数估计与实证结果

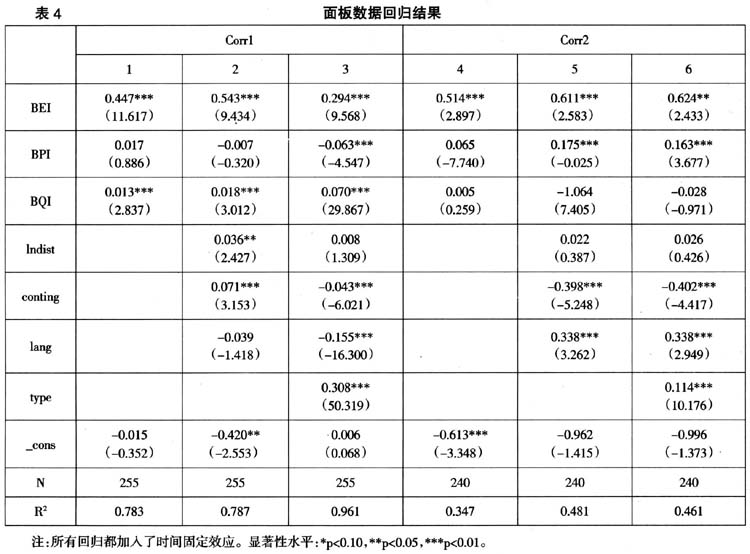

我们采用1995-2009年中国与其主要贸易伙伴的面板数据进行回归,结果汇总于表4。表4中共六个回归。其中回归1~3中的经济周期协同性指数(Corr1)用各国年真实GDP增长率根据公式(2)计算而得;回归4~6中的经济周期协同性指数(Corr2)用各国年就业率增长率根据公式(2)计算而得。通过比较两者的回归结果便可以检验估计的稳健性。回归1(4)仅加入了双边广度边际、价格边际及数量边际强度指数作为解释变量;回归2(5)加入了中国与贸易伙伴国的地理距离、是否接壤、是否持共同语言三个变量;回归3(6)进一步加入了是否属于发展中国家变量,重点考察国家类型对中国与贸易伙伴国经济周期协同性的影响。

分析表4。首先,由回归1可见,双边广度边际强度(BEI)与双边数量边际强度(BQI)的系数显著为正,这说明BEI与BQI越大,中国与其贸易伙伴国之间的经济周期协同性越高;BEI每增加1个单位,中国与其贸易伙伴国的经济周期协同性就会增加0.447个单位;BQI每增加一个单位,经济周期协同性就会增加0.013个单位。双边价格边际强度(BPI)的系数为正,但不显著。其次,由回归2可见,在加入了中国与贸易伙伴国的地理距离、是否接壤、是否持共同语言三个控制变量后,BEI、BQI的系数同样显著为正,而BPI的系数符号由正值转为负值,且不显著;再看控制变量,贸易伙伴接壤(conting)的系数显著为正,符合理论预期,双边地理距离(lndist)的系数显著为正,但符号与理论预期相悖,持共同语言(lang)的系数符号为负且不显著,说明其并不是决定经济周期协同性的关键因素。再次,由回归3可见,进一步加入变量是否为发展中经济体(type)后,BEI、BQI系数均显著且符号为正,BPI系数显著为负,tpye系数显著为正,说明中国与发展中贸易伙伴国的经济周期协同性更强;其它控制变量:lndist、conting、lang要么不显著要么与理论预期相悖,说明它们并不是影响中国与其贸易伙伴经济周期协同性的主要因素。

通过分析表4中回归1、2、3结果可以知,BEI与BQI始终显著为正,初步判断中国与主要贸易伙伴间的双边贸易广度边际与数量边际的提升会促进国家间的经济周期协同性;BPI的系数不显著且在不同的回归式中符号发生变化,说明其并不是国家间经济周期协同性的影响因素;控制变量中的国家类型的系数显著为正,促进国家间的经济周期协同性,而双边距离、接壤、共同语言的系数不显著且符号有变,说明其对经济周期协同性没有实质性影响。

最后,以就业协同性代替GDP协同性,看回归4~6的估计结果检验稳健性。要强调的是双边广度边际强度与国家类型的系数依然显著为正,这说明双边广度边际与同属发展中经济体是中国与主要贸易伙伴经济周期协同性的重要影响因素,双边广度边际越大,中国与其贸易伙伴间经济周期协同性越强,而且中国与发展中国家的经济周期协同性更强;BPI、BQI以及其它控制变量既不显著也不稳健,并不是影响中国与其贸易伙伴经济周期协同性的主要因素。

五、结论

在现有文献中,双边贸易量、贸易强度、产业内贸易、垂直专业化贸易的提升,被认为能促进贸易伙伴国间的经济周期协同性。本文认为,进一步揭示三元贸易边际对经济周期协同性的作用效果,其理论和政策意义更为重大。本文利用贸易三元边际的分解框架和双边贸易强度的构造思想,构建了双边贸易边际强度指数,运用1995-2009年中国与主要贸易伙伴国的双边数据,分别考察出口广度边际、价格边际与数量边际对中国与其贸易伙伴经济周期协同性的影响。研究结果表明:双边广度边际对中国与主要贸易伙伴间的经济周期协同性产生显著的正效应,是中国与主要贸易伙伴国经济周期协动性的主要传导渠道,双边数量边际、双边价格边际对经济周期协同性产生的效应不显著。研究还发现,中国与发展中经济体的经济周期协同性更加明显。本文研究结论旨在强调,双边贸易强度只要更多地通过贸易广度边际——而不是数量边际与价格边际的增加实现,就会提高贸易伙伴国间的经济周期协同性,进而提高经济政策制定的一致性与有效性。因此,只有针对于贸易广度提升的贸易自由化政策的制定,如降低企业出口固定成本、促进企业出口产品种类的增加,才会真正提高贸易伙伴国间的经济周期协同性。在高度一体化和日益复杂的世界经济环境下,主要贸易国经济政策的制定和协调需要注意到其贸易与经济周期协同性的这些特性。

参考文献:

[1]程惠芳,岑丽君.FDI、产业结构与国际经济周期协动性研究[J].经济研究,2010(9).

[2]李磊,张志强,万玉琳.全球化与经济周期同步性——以中国和OECD国家为例[J].世界经济研究,2011(1).

[3]任志祥,宋玉华.中外产业内贸易与经济周期协动性的关系研究[J].统计研究,2004(5).

[4]钱学锋,熊平.中国出口增长的二元边际及其因素决定[J].经济研究,2010(1).

[5]施炳展,中国出口增长的三元边际[J].经济学(季刊),2010,9(4).

[6]孙阳.贸易模式、贸易密度与经济周期协动性——对中国及其主要贸易国的实证研究J].世界经济情况,2009(1).

[7]Ariel Burstein, Christopher Kurz and Linda Tesar. Trade, Production Sharing, and the International Transmission of Business Cycles[J].JournalofMonetary Economics, 2008, 55(4): 775—795.

[8]Backus, D. K., P. J. Kehoe, and F. Kydland. International Business Cycles: Theory vs. Evidence[C]. in T. F. Cooley, ed., Frontiers of Business Cycle Research, Princeton University Press, 1995.

[9]Bergin, P., and C.-Y. Lin. The Dynamic Effects of Currency Union on Trade[R]. NBER Working Papers 16259, National Bureau of Economic Research, Inc., 2010.

[10]César Calderón, Alberto Chong, Ernesto Stein. Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: Are Developing Countries Any Different?[J]. Journal of International Economics, 2007, Vol. 71, lssuel, 8: 2—21.

[11]Clark, T. E. and E., van Wincoop. Borders and Business Cycles[J]. Journal of International Economics, 2001, 55, 59—85.

[12]Fidrmuc, J. The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Intra-industry Trade, and EMU Enlargement[R]. BOFIT Discussion Papers, 2001, 8.

[13]Frankel, J. A. and A. K., Rose. The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria[J]. Economic Journal, 1998, 108: 1009—1025.

[14]Gruben, Koo, Millis. How Much Does International Trade Affect Business Cycle Synchronization[R]. Manuscript Federal Reserve Bank of Dallas. November, 2002.

[15]Hummels, D. and P. Klenow. The Variety and Quality of a Nation's Exports[J]. American Economic Review, 2005, 95(3): 704—723.

[16]J.-S. Pentecote, J.-C. Poutineau, F. Rondeau. Extensive Margin of Trade and Business Cycle Correlations[R]. CREM CNRS 6211-University of Rennes 1, 2010.

[17]Kindleberger, C. P. Foreign Trade and the National Economy[M]. New Haven: Yale University Press, 1962.

[18]Kose, M. A. and K. Yi. International Trade and Business Cycles: Is Vertical Integration the Missing Link[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 371—375.

[19]Kose, M. A. & K.-M. Yi. Can the Standard International Business Cycle Model Explain the Relation between Trade and Comovement?[J]. Journal of International Economics, 2006, 68(2):267—295.

[20]McKinnon, R. I. Optimum Currency Areas[J]. American Economic Review, 1963, 53(4):717—725.

[21]Meltzer, Allan H. Monetary and Other Explanations of the Start of the Great Depression[J]. Journal of Monetary Economics, 1976, November: 455—471.

[22]Shin, K. and Y. J. Wang. Trade Integration and Business Cycle Co-movements: The Case of Korea with Other Asian Countries[J]. Japan and the World Economy, 2004, 16: 213—230.^