柯江林/孙健敏/石金涛

【内容提要】R&D团队是企业技术创新的重要组织形式。本研究从变革型领导这一视角探讨了其对R&D团队创新绩效的影响及中介机制。本文运用结构方程模型方法,通过对316个R&D团队样本的实证研究发现,R&D团队领导者的变革型领导风格对团队创新绩效有积极影响,而知识分享与知识整合正是这种影响的中介机制。

【关 键 词】变革型领导/创新绩效/R&D团队/知识分享/知识整合

引言

在当今激烈的全球化竞争时代,企业单纯依靠市场先发、产品模仿或政府关系获得竞争优势的简单策略日益难以为继,唯有软硬技术的不断创新才是组织的永续经营与发展之道。创新被喻为企业残酷竞争的最后一道防线,它是获得低成本、高绩效和新产品或服务的保障。[1]技术创新的内核是知识创造,而知识创造的根本出路在于知识获取、分享与整合。在复杂多变的任务环境下,孤胆英雄式的个人创造让位于基于群体协作甚至跨组织合作的团队创新,R&D(研发)团队逐渐成为企业进行技术创新的主要组织形式。然而令人担忧的是,尽管很多国内外企业运用R&D团队取得了一定成功,但伪团队现象依然大量存在,研发项目失败的例子不胜枚举。如何提高R&D团队效能是当今创新型组织需要迫切解决的难题之一。[2]

提高R&D团队效能有多种途径,改善团队领导方式是一个关键视角。领导者是团队重要人物,领导风格是否恰当对团队成败有决定性影响。我国传统文化中的家长式领导风格,本质上是一种自上而下的领导方式。西方学者提出了一种新型领导方式——变革型领导,它具体表现为对下属的“领导魅力”、“智力激发”、“个别关怀”与“精神鼓舞”。[3]变革型领导与家长式领导尽管在某些方面具有相似性,但更多地表现出了对下属的支持性、引领性与启发性功能,而不是高高在上的、命令式的权威领导姿态。变革型领导在国外许多类型的组织中被证明对组织绩效、领导效能与下属行为、态度等具有积极作用,并且这种领导风格具有跨文化有效性,国内的实证研究也发现,它可以增强下属的心理授权、组织公民行为、组织公平、信任、工作满意度、组织承诺与绩效等。[4-7]近年来研究者进一步将变革型领导与组织的知识管理与技术创新活动联系在一起。“变革”与“创新”、“创造”具有天然的联系,变革型领导被认为是“企业创新基因的缔造者”。在个体层面,丁琳和席酉民[8]发现,变革型领导有助于提升下属的创造力。在组织层面,马婷和杨建君[9]通过组织学习、组织授权、组织公民行为和组织承诺四个中介变量,建立了变革型领导对企业技术创新的作用机制理论模型;孙建国和田宝[10]在中科院研究所的调查中发现,变革型领导对组织创新性文化有积极影响;杨建君等[11]的实证研究支持了变革型领导对企业技术创新绩效有正面效果的观点。

尽管变革型领导在组织中具有成功性,但是以团队为对象的研究仍然十分缺乏。[12]在国内外的零星研究中,呈现以下特点:论述式文献占的比例不低,实证研究很少,样本规模较大的统计分析更是匮乏;以普通团队为对象的研究居多,以R&D团队为对象的研究较为鲜见;变革型领导与团队效能的作用机制依然未达到共识,尤其是在不同类型的团队情景下。[12-15]研发是一项充满不确定性的活动过程,也是成员不断面对困难挫折的心路历程,既需要团队领导给予愿景指导,也需要其对之加以激励、鼓舞与关心。可预见变革型领导风格对R&D团队创新绩效有积极作用,但还需要理论的深入分析与实证检验。纵观现有相关研究,存在三个尚需解决的问题:(1)理论上变革型领导对R&D团队创新绩效是否具有积极作用?(2)如果变革型领导对R&D团队创新绩效具有积极作用,那么这种作用到底有多大?(3)如果变革型领导对R&D团队创新绩效的积极作用存在,那么通过何种机制产生?对上述问题的解决不仅有助于了解变革型领导在我国R&D团队的有效性及作用机理,同时也可以为将来不同领导风格的比较(如家长式领导与变革型领导)提供部分证据。为此,本文的第一个目的是研究R&D团队领导者的变革型领导风格对团队创新绩效的影响。第二个目的是研究这种影响的中介机制。R&D团队创新的前提条件是知识分享与知识整合,[2]本文将进一步检验变革型领导对团队创新绩效的影响是否以知识分享与整合为中介,最后结合研究结果进行讨论。

一、理论回顾与假设建立

1.变革型领导

对于组织应该采用何种领导风格的理论焦点,在20世纪80年代后转向了新型领导理论,“变革型领导(Transformational Leadership)”是其中最突出的代表。不同于交易型领导(Transactional Leadership),变革型领导强调将下属的需求提升到与领导者自己的目标相一致的水平,而不仅仅满足下属暂时的精神与物质需求。Bass与Avoliod等人最初衡量变革型领导时包括领导魅力(Charisma or Idealized Influence)、智力激发(Intellectual Stimulation)、个别关怀(Individualized Consideration)三个维度,后来加入了“精神鼓舞(Inspiration Motivation)”维度。Podsakoff等[16]提出了促进合作、个别关怀、榜样示范、表达愿景、提出高期望和智力激发变革型领号六种行为。李超平、时勘[17]用德行垂范、领导魅力、愿景激励与个性化关怀四个维度衡量变革型领导。但Bass与Avoliod等人提出的四个维度更为核心和常见,本研究采用该结构,各维度的含义如下:(1)领导魅力:领导者会提出愿景,将组织的使命与成员心中的理想和渴望联结起来,提升员工工作的意愿及动机,激发成员的热忱;(2)精神鼓舞:领导者能启发组织成员的工作动机,赋予员工工作的重要意义,以提高员工的工作期望;[18]使员工相信自己能表现出比预期的标准更好;(3)智力激发:领导者鼓励组织成员质疑过去的观念及假设,以新的观点和方法来解决问题,[18]采用交互式的管理来奖励不断的学习与适应环境,领导者鼓励批判性思考,反对员工墨守成规;(4)个别关怀:领导者关心每一个组织成员的个别需求,发觉成员的潜能,辅导员工达成任务。[18]包括对员工潜能进行评估,以授权方式增加其工作上的责任;保持与员工的亲近关系,关怀员工并且提供决策时必要的信息;领导者对新进人员或较无经验者提供专业知识的辅导。[19]

2.变革型领导与团队创新绩效

创新本质上是一个变革过程,变革型领导与R&D团队具有良好的契合性。一个研发项目要取得理想的创新绩效,必须在项目的计划制定与执行过程中充分发挥领导者与下属的力量。Jung,Chow和Wu[20]分析了变革型领导风格对下属创造力与创新绩效的影响机理:(1)通过阐明组织愿景与使命,可以增强下属的抱负和对组织的认同,使其能够超越交易型合同关系,为了集体利益对组织有更强的承诺和对工作有更热烈的内在动机。这就使得团队成员有更加明确的创新目标和更加强烈的创新意愿;(2)变革型领导通过智力激发可以促进下属跳出思维的框架限制而进行探索性的思考。它鼓励了下属尝试用新方法解决老问题,挑战自己原有价值观、习惯和信仰,以及通过学习来增强创新能力;(3)创新是一个不确定的复杂过程,通过给予下属能力的高期望和信任,在困难时期给予下属适当鼓励,可以帮助下属树立创新信心和实现创新抱负;(4)通过对下属个人需求与成长的关心,为下属提供了创新支持和承担责任的机会,有助于下属建立创新的高承诺,提升与发挥个人创造力。Jung,Chow和Wu[20]以台湾电子通讯产业的23家公司为样本发现,变革型领导对组织创新绩效有积极影响。在中国内地,变革型领导被发现对下属的创造力、组织创新性文化、企业技术创新绩效均有积极影响。[8,10,11]对于R&D团队而言,整个研发过程充满了不确定性与困难,需要团队领导有明确的思路带领成员前进,并在遇到困难的时候给予精神、情感与知识方面的支持。因此,本文提出如下假设:

假设1:变革型领导对团队创新绩效有正向影响

3.变革型领导与知识分享、知识整合

所谓知识分享指知识拥有者相互交换知识的行为,知识整合则是组件性知识转变为结构性知识的过程。[21]与他人分享知识对原知识拥有者而言不仅可能导致知识权威的丧失,还会因需要进行知识解构与重组而导致机会成本的上升,所以大量研究表明,知识分享意愿的缺乏是知识分享的最大障碍。变革型领导超越了交易型领导的市场关系,领导者对下属展示了更多的私人关怀,容易在团队中形成一种互帮互助的友好气氛。根据社会交换理论,这种气氛大大地促进了知识发出者的知识分享意愿。同时,变革型领导因为经常激励下属用新的视角和方法去面对问题,团队成员产生了很多知识求助的需求,所以,从知识接受者的角度来看,知识分享的意愿也被增强。变革型领导通过影响员工的情绪、动机、价值观等,从而使员工愿意为工作付出额外的努力,表现出超越基本期望的组织公民行为。[7]在R&D团队中,知识分享就是最重要的组织公民行为之一。朱少英等[15]认为,变革型领导对高水平沟通、团队成员参与感、开放性等团队氛围有促进作用,进而增强了团队成员的知识分享,并利用天津与西安高新区IT企业创新团队的调查数据支持了此观点。

知识整合能力体现在系统化能力、协调能力与社会化能力。[21]系统化能力指通过符号、计划书与程序等形式化系统,将现有知识整合成新知识的能力;协调能力指通过互动、沟通、教育培训等管理手段,将现有知识整合成新知识的能力;社会化能力指通过价值信念、非明文规范的准则或默契,成员彼此适应协调而将复杂内隐知识整合成新知识的能力。[21]由于共同愿景为团队成员形成了共同价值观,明确了知识整合的方向和构架,因此,变革型团队领导者大大增强了团队知识整合的社会化能力和系统化能力。此外,变革型领导形成的相互沟通协作气氛,也对团队知识整合的协调能力大有裨益。因此,提出如下假设:

假设2:变革型领导对团队成员知识分享有正向影响

假设3:变革型领导对团队成员知识整合有正向影响

4.知识分享、知识整合与创新绩效

(1)知识分享与知识整合

在知识管理过程中,知识创造最为根本和关键。但包括知识在内的任何资源的创造须经历交换与整合两个一般过程,[22]因此,知识分享与知识整合被认为是知识管理的两个核心环节。知识分享与知识整合不是孤立的关系,知识分享对知识整合有促进作用。知识整合的前提基础是知识来源,若缺乏有效的知识分享机制,就会削弱知识协调能力。这是因为只有经过互动了解嵌入在个体中的知识,才能根据现有知识特征建立知识间的合理联系,从而将个人组件性知识上升为团队结构性知识。在Nonaka提出的知识创造SECI模型中,“潜移默化”、“外部明示”、“内部升华”等阶段均涉及知识的分享或传播,而“汇总组合”阶段则是显性知识之间的整合。[23]团队成员通过知识共享,不仅提升自身的知识存量,而且不断使得知识系统化、社会化,创造出新知识,并不断提高创新能力和改进创新行为。[24]因此,提出如下假设:

假设4:团队成员的知识分享对知识整合有正向影响

(2)知识分享、知识整合对创新绩效的影响

技术创新的本质是知识创造,在团队情景下团队成员的知识分享与知识整合对团队创新绩效具有重要作用。团队只有快速获取创新所需要的相关知识资源,才能具备快速进行创新的能力,而这种快速获取知识的途径是知识共享,知识共享对于提高创新绩效是非常重要的。[25]Grayr[26]也认为,团队创新所需的技术知识往往是通过知识共享快速获取的,并且技术知识共享越好的团队,其创新效率也越好,创新绩效也越高。相对知识分享,知识整合对知识创造的影响更受关注。Sivadas和Dwyer[27]指出,在产品研发联盟,无法实现产品创新目标的原因固然很多,但最为本质的问题之一就是知识整合能力不足。而在Henderson和Clark[28]定义的四种创新中,即使在核心只发生增强但没有逆转的情况下,如果核心概念之间的联系发生改变,可以产生结构创新(Architectural Innovation),在两者均发生变化的情况下则可以产生创新程度最高的根本创新(Radical Innovation)。可见,影响知识间结构改变的知识整合能力对结构创新与根本创新都有直接影响。虽然知识分享通过知识整合对创新有间接影响,但我们认为知识分享对创新存在直接影响。知识分享增加了团队成员的知识存量,这种小范围的知识增加即使在团队层次的知识整合能力不变的情况下,也可以提高单个成员的知识创新能力,从而产生累积创新(Incremental Innovation)。杨德林和史海锋[29]发现,R&D项目组的内部交流与知识创造水平有显著相关性。因此,提出如下假设:

假设5:团队成员的知识分享对团队创新绩效有正向影响

假设6:团队成员的知识整合对团队创新绩效有正向影响

5.研究架构

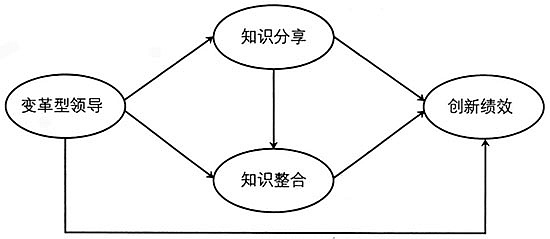

本文根据变革型领导、知识分享、知识整合与创新的理论文献,提出了图1的实证研究框架。研究逻辑是:R&D团队的创新绩效受到变革型领导的正向影响,而这种影响机制源自变革型领导对团队成员的知识分享与知识整合的作用。领导者是通过影响下属来完成组织使命的,在R&D团队背景下具体表现在领导者的领导魅力、精神鼓舞、智力激发与个别化关怀促进了团队成员的知识分享与整合,进而刺激了团队的整体创新。图1研究框架一方面构建了各变量之间的直接关系,另一方面也可以用于检验知识分享与知识整合的中介效应。

图1变革型领导、知识分享、知识整合与创新绩效的关系

二、研究方法

1.样本

采用便利抽样法与滚雪球抽样法相结合的非概率抽样法,每个团队调查两名成员。首先利用校友录等地址信息,用电话及E-mail向熟人咨询是否有R&D项目团队经历,经确认后向其和另外一名团队成员发放问卷。调查完毕后,向他们征询能否帮忙将问卷发放给其他符合调查要求的人员以及熟人的熟人。2005年4月开始,整个问卷调查持续四个多月,总共向1012个R&D项目团队(项目已经完成的通过回忆的方式进行数据收集),共收到404个团队样本,回收率为40%,有效样本为316个,有效率为31%。团队所属企业分布于上海、江苏、广东、北京、四川、江西等18个省市自治区,其中东部地区占57%,中部占19%,西部占24%;国有企业占48%,民营企业占18%,外资企业占34%;员工数最少为20人,最多为2.5万人;注册资本额最低为10万元,最高为32亿元;企业成立年限最低为0.5年,最高为35年;行业方面,电子通讯为38%,机械制造为26%,生物医药为15%,食品化工为9%,软件开发为8%,其它为4%。团队人数最少为3人,最多为18人,均值为6.9人,标准差是3.4;团队成立时间最短为一个月,最长为45个月,均值为18.6个月,标准差是9.0。

316个团队中共计有1963名团队成员的人口特征数据,基本情况如下:男性占71%,女性占29%;年龄25岁以下占18%,25-35岁占53%,35岁以上占29%;未婚占37%,已婚占55%,其它(离婚、孤寡等)占8%;专科及以下占17%,本科占52%,硕士占24%,博士占7%;理科占23%,工科占57%,其它占20%;加入企业年限三年及以下占31%,3-5年占49%,五年以上占20%;研究与设计部门占62%,生产部门占23%,其它占15%。

2.测量工具

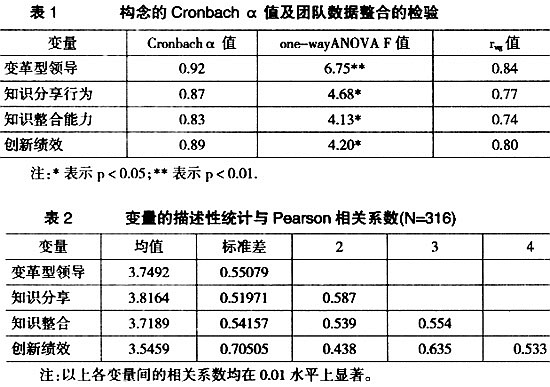

四个变量共有34个测量项目:(1)变革型领导,从领导魅力、智力激发、精神鼓舞与个别关怀四个方面衡量变革型领导,参考Wang等、[30]姚静[31]的变革型领导行为量表并对其作适度修改,共有17个项目。经验证性因素分析(CFA),发现二阶因素拟合结果比较理想,将变革型领导归为一个变量,且对四个维度打包处理(Parceling)。(2)知识分享,包括“分享个人知识”、“分享外部知识”与“鼓励学习知识”三个维度。[32]采用郑仁伟和黎士群[32]的问卷,共有十个测量项目。CFA表明二阶三因素结构具有最佳拟合效果。为简化模型,参照郑仁伟和黎士群[32]的做法,将知识分享行为打包处理形成三个指标。(3)知识整合能力,为团队成员转化、重组和应用其现有的以及所获取的知识的能力。[33,34]问卷参考自郑景华、汤宗益,[34]共有三个测量项目。(4)创新绩效,包括产品的创新性、创意或点子的数量、总体技术绩效以及对变化的适应能力等方面。[35]CFA结果显示,知识整合能力与创新绩效均为一因素结构。以上所有构念的测量项目采用Likert五点量表法进行评价,从“非常不同意”到“非常同意”。各构念的α值见表1,均大于0.70,显示信度理想。

3.团队数据的整合检验

由于研究对象的层次为团队,对每个团队两名成员的数据进行整合。整合前须检验团队成员填答结果的一致性。采取以下两种常用的检验方法:(1)单因素方差分析法。Amason[36]认为,当团队间的方差程度显著高于团队内的方差程度时,表明适合将团队成员数据整合成团队数据。(2)群体内部一致性系数

三、研究结果

1.变量的描述性统计与相关性分析

各变量的均值与标准差如表2所示,创新绩效的均值相对偏低和标准差相对偏大,但均无异常情况。变革型领导、知识分享、知识整合与创新绩效均在0.01水平下显著相关,初步验证了它们之间直接的假设关系。根据Baron和Kenny[38]的观点,回归模型验证中介效应的条件是:(1)自变量与中介变量分别与因变量存在显著相关性;(2)自变量与中介变量存在显著相关性;(3)自变量与因变量的相关性,会在回归模型置入中介变量后变得较为不显著,而中介变量与因变量仍有显著关系。按此进行逐步回归,发现知识分享与知识整合扮演了完全中介关系。但后文将用结构方程模型的统计方法更加严谨地进一步验证原假设。

表2变量的描述性统计与Pearson相关系数(N=316)

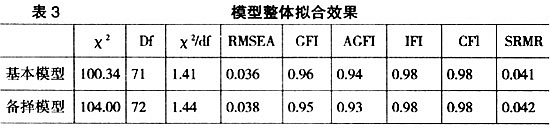

2.模型拟合度检验

(1)模型的基本拟合度。基本拟合标准的评价项目有:①不能有负的残差;②残差必须达到显著水平;③不能有很大的标准差。本研究中的内生隐变量知识分享、知识整合与创新绩效的残差(ζ)分别是0.55、0.46和0.41,各观察变量的残差

(2)模型的内在结构拟合度。评判模型内在结构拟合度的指标有:①各测量指标信度:测量指标信度反映测量工具衡量构念的一致性程度,以SMC(Squared Multiple Correlation)来衡量;②各观察项参数估计值是否达到显著水平。本研究中各观察变量的SMC值均大于0.5,各观察参数值(λ)的t值皆达到0.05显著水平。总体而言,模型的内在结构拟合情况良好。

(3)模型的整体拟合度。验证一个理论模型(包括测量模型与结构模型)整体上是否与实际数据相符,要通过一系列指标来反映。一般包括四类:①卡方检验,

3.假设的检验结果分析

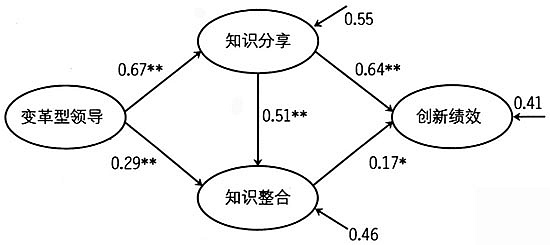

备择模型各变量之间的参数关系如图2所示。

图2结构模型的完全标准化解

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01.

由以上关系可知,研究假设得到全部支持。尽管变革型领导对创新绩效没有直接影响,但透过知识分享与知识整合中介产生的间接效应存在。LISREL报告的标准化间接效应为0.54(t=9.30,p<0.001)。对于具体变量间的关系,检验结果显示,变革型领导对知识分享相对知识整合的β系数更大,同时知识分享对创新绩效的β系数也较大。可能的原因在于变革领导比较强调下属需求的满足和作用的发挥,而不是整齐划一的威权领导,所以对知识分享的作用更加明显。而知识分享对创新绩效的影响,我们认为知识分享是知识创造的基础,没有知识分享所产生的原料就会出现知识创造的“巧妇难为无米之炊”之困境。[2]

四、讨论与建议

1.研究结果讨论

首先,本研究发现变革型领导对R&D团队创新绩效有积极影响。有学者从项目计划与评估、人力资源管理实践、工作特征、团队成员的沟通行为、组织结构与创新气氛等角度研究了R&D团队的创新,亦有学者认为变革型领导对组织创新有积极作用,[20]但R&D团队的变革型领导与创新绩效之间关系尚未被探讨和检验。本文结果表明,变革型领导在R&D团队环境下具有有效性,解释了54%的创新绩效变异量。基于传统文化,郑伯埙等华人学者研究了基于儒家文化的家长式领导。这种传统领导风格建立在儒家“尊尊法则”的父权主义和仁君思想上,强调领导者应实施威权领导、仁慈领导和德行领导。对于变革型领导与家长式领导,我们认为两者有交集部分,都强调了对下属的仁慈和关怀,即要建立一种高承诺的情感关系,使下属能够超越私利。但两者亦有重要区别,家长式领导本质上是一种自上而下的领导模式,是建立在领导英明基础上的,对下属进行立威、树德、施恩,这与传统家庭中家长的角色是一致的。而变革型领导则更多地扮演了自下而上的功能,强调了领导对下属的精神和智力支持,通过授权等让下属的才能得到发挥,而下属也会更加主动积极和热衷地参与,不仅仅是执行领导的指令。在创新时代这两种领导风格的效果如何呢?当环境不确定性和任务复杂性越高时,领导者的知识与能力将会越来越显得捉襟见肘,势必出现外行领导内行的局面,若领导者还是采取高高在上的姿态发号施令,那么就很有可能做出错误的决策和疲于应付各种繁琐事务。同时,随着经济与知识的全球化,中国员工的传统价值理念在发生变迁,“现代性”在逐渐加强,时代需要一种更为平等的、支持性的领导风格。由于R&D团队承担了大量的创新性复杂任务,成员也是自我需求层次比较高的知识型员工,需要我们积极地借鉴和吸收西方变革型领导风格的优点,而不能一味地采取家长式领导风格。

其次,本研究证实了变革型领导对R&D团队知识分享与整合具有积极作用,变革型领导有助于这一知识创造过程。变革型领导像家长式领导一样给予了成员关怀,从而让领导与下属建立了一种超越普通科层关系的互惠心理契约,而这种情感在团队内部蔓延,就有助于克服知识拥有者分享知识的障碍,因为成员相互间可以得到回报。同时,由于变革型领导鼓励下属自己用新角度解决问题而不是循规蹈矩和领命行事,激发了下属的思考热情和对知识的需求,从而促进了知识的相互分享。同时,因为变革型领导通过魅力领导让成员产生了共同愿景,使知识整合的方向更加明确,而且在知识整合的过程中团队成员会遇到错综复杂的矛盾,领导者及时的精神鼓舞宛如一方兴奋剂,可以让团队成员度过暂时的难关,最终取得知识整合的成功。从回归系数来看,变革型领导对知识分享的作用强于知识整合,表明变革型领导的存在非常有利于团队成员的沟通,家长式领导以权威的方式或许能快速促进团队知识整合,但没有建立在集思广益上的“表面共识”很容易误入歧途。

再次,本研究发现团队知识分享对知识整合有促进作用,且两者对团队创新绩效有积极影响。这表明建立团队的根本目的在于整合团队成员的力量,作为一种知识型团队,R&D团队的有效运行需要团队成员进行知识分享与知识整合。有效的知识分享可以促进知识整合,团队知识整合也需要大家彼此了解各自的信息、创意与想法,如果一个团队失去了成员之间的知识分享或沟通,那么即使团队成员个个很优秀,团队的知识整合水平仍然不会很高。从具体回归系数来看,团队成员的知识分享相对知识整合对团队创新绩效的作用更加明显,因此在实践中,R&D团队及其成员不能为了快速达成共识或形成方案而忽视了充分的信息沟通与知识分享。

最后,本研究发现,变革型领导是通过知识分享与知识整合对R&D团队创新绩效产生影响的。作为一种典型的知识型团队,R&D团队成员的知识分享与知识整合效果如何对创新绩效有着至关重要的影响。对于变革型领导对创新的中介机制,有研究认为是“授权”、[39]“组织公民行为”[13,14,40]以及“创新支持”[20]等。创新首先是一个知识创造过程,按照知识管理理论,知识创造需要知识分享(交换)与知识整合两个关键过程,本研究正是着眼于上述两个关键问题,采取了不同的视角研究变革型领导对团队创新绩效的影响机制,理论得到了数据的支持。吴志明和武欣[13]选择“组织公民行为”作为解释机制,实际上与本研究并不矛盾,因为对于知识型团队而言,最重要的组织公民行为之一就是知识分享。此外,领导的角色是通过下属来实现的,促进下属的知识分享与知识整合也是“创新支持”的一种方式。而“内在动机”[40]与“授权”[20,39]则是更为深层次的变量,是知识分享与整合的前因之一。但相对以往研究,本研究选择的中介变量更贴近技术创新的知识创造过程,对知识型团队更具有针对性。

2.研究贡献、限制与建议

本研究的贡献表现在:首先,在R&D团队背景下检验了变革型领导与创新绩效的关系,揭示了变革型领导理论的跨文化与跨组织有效性。其次,在理论上构建了知识分享与知识整合的中介机制,从而使变革型领导对创新绩效影响的理论更加贴近技术创新的知识创造过程。对实践管理的启示包括:首先,要与时俱进、博采众长,积极吸收西方的变革型领导风格为我国建设创新型国家与创新型企业服务,在管理R&D团队时要对下属实行领导魅力、精神鼓舞、智力激发和个别关怀,以此来弥补传统家长式领导的某些不足;其次,此外还应加强R&D团队的知识分享与知识整合,使知识型员工能够产生知识的协同效应。

本研究存在一定的研究限制:首先,抽样方法与样本数量的限制。以团队为对象的研究往往难以获得调查样本,本研究利用便利抽样方法收集团队数据,但仅调查了团队中的两位成员,这在一定程度上削弱了理论的稳健性。尽管每个团队只调查两人,但仍然有较大的回收难度,造成了回收率相对偏低,进一步加剧了检验结果不太稳定的可能。其次,本研究所有变量的取值均来自团队成员的回答,所以可能因共同方法偏差(Common Method Bias)而产生膨胀效应。最后,我们所收集的是横断面数据,所得出的结论本质上为变量间的相关关系,因此更为严谨的因果关系需要纵向研究加以检验。

对于未来研究的建议:首先,希望能采取更为随机的抽样方式和调查更高比例的团队成员,并尽可能提高回收率;其次,希望能采取多种评价源来评估团队创新绩效,以缓减共同方法偏差问题;最后,在探讨R&D团队创新绩效影响因素时,希望未来能将更多的变量纳入模型之中,如工作任务特征、团队成员的心理资本与创造力等。

【参考文献】

[1]Reed, R., Lemak, D. L., Montgomery, J. C.. Beyond Process: TQM Content and Firm Performance. Academy of Management Review, 1996, 21(1): 173-202.

[2]柯江林,孙健敏,石金涛,顾琴轩.企业R&D团队之社会资本与团队效能关系的实证研究:以知识分享与知识整合为中介变量.管理世界,2007(3):89-102.

[3]Bass, B. M., Waldman, D. A., Avolio, B. J., Bebb, M.. Transformational Leadership and the Falling Dominoes Effect. Group and Organization Studies, 1987, 12: 73-87.

[4]李超平,田宝,时勘.变革型领导与员工工作态度:心理授权的中介作用.心理学报,2006,38(2):297-307.

[5]孟太生,刘璞,井润田.基于组织公平的变革型领导行为与组织公民权行为关系的实证研究.科研管理,2007(11):123-129.

[6]吴敏,黄旭,徐玖平,阎洪,时勘.交易型领导、变革型领导与家长式领导行为的比较研究.科研管理,2007,(5):168-176.

[7]吴志明、武欣.变革型领导、组织公民行为与心理授权关系研究.管理科学学报,2007,(10):40-47.

[8]丁琳,席酉民.变革型领导对员工创造力的作用机理研究.管理科学,2008,(11):40-46.

[9]马婷,杨建君.变革型领导与企业技术创新建关系:一个研究框架.科学学与科学技术管理,2008,(5):73-77.

[10]孙建国,田宝.变革型领导及其对创新文化的影响.管理评论,2006,(5):15-22.

[11]杨建君,刘刃,马婷.变革型领导风格影响技术创新绩效的实证研究.科研管理,2009,(3):94-100.

[12]Dionne S. D., Francis J. Yammarino, Leanne E. Atwater, William D. Spangler. Transformational Leadership and Team Performance. Journal of Organizational Change Management, 2004, 17(2): 177-193.

[13]吴志明,武欣.知识型团队中变革型领导对组织公民行为的影响.科学学研究

[14]吴志明,武欣.高科技团队变革型领导、组织公民行为和团队绩效关系的实证研究.科研管理,2006b,6:-79.

[15]朱少英,齐二石,徐渝.变革型领导、团队氛围、知识共享与团队创新绩效的关系.软科学,2008,(11):1-4.

[16]Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Moorman R. H.. Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly, 1990, 1: 117-142.

[17]李超平,时勘.变革型领导的结构与测量.心理学报,2005,6:803-811.

[18]Bass, B. M., Avolio, B. J.. Transformational Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire.

[19]Bass, B. M.. Leadership and Performance beyond Expectations.

[20]

[21]De Boer, M., Bosch, F. A. J., Volberda, H. W.. Managing Organizational Knowledge Integration in the Emerging Multimedia Complex, Journal of Management Studies, 1999, 36(3): 379-398.

[22]Moran, P., S. Ghoshal. Theories of Economic Organization: the Case for Realism and Balance.

[23]Nonaka,

[24]Scott S. G., Bruce R. A.. Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Work Place.

[25]David J. Teece. Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-how and Intangible Assets.

[26]Grayr J.. Organizational Climate and Project Success. International Journal of Project Management, 2001,(19):103-109.

[27]Sivadas, E., Dwyer, F. R.. An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance-based Processes. Journal of Marketing, 2000, 64(1): 31-49.

[28]Henderson, R. M., Clark, K. B.. Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms. Administrative Science Quarterly, 1990, 35: 9-30.

[29]杨德林,史海锋.R&D项目组知识创造影响因素的实证研究.科学学与科学技术管理,2005,(07):92-96.

[30]Wang Hui, Kenneth S. Law, Rick D. Hackett, Duanxu Wang, Zhen Xiong Chen. Leader-member Exchange as a Mediator of the Relationship between Transformational Leadership and Followers' Performance and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 2005, 48(3): 420-432.

[31]姚静.团队领导行为对团队学习的影响研究.浙江大学硕士论文,2004.

[32]郑仁伟,黎士群.组织公平、信任与知识分享行为之关系研究.人力资源管理学报(中国台湾),2001,1(2):69-93.

[33]Kogut, B., U. Zander. Knowledge in the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology. Organization Science, 1992, 3: 383-397.

[34]郑景华,汤宗益.知识整合能力模式之研究.Journal of Information,Technology and Society(中国台湾),2004,(1):19-45.

[35]Lovelace, K., Shapiro D. L., Weingart, L. R.. Maximizing Cross-functional New Product Teams' Innovativeness and Constraint Adherence: A Conflict Communications Perspective.

[36]Amason, A.. Distinguishing the Effects of Functional and Dysfunctional Conflict on Strategic Decision Making: Resolving a Paradox for Top Management Teams.

[37]George, J.. Personality, Affect, and Behavior in Groups. Journal of Applied Psychology, 1990, 75: 107-116.

[38]Baron, R. M., Kenny, D. A.. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 1173-1182.

[39]Ozaralli N.. Effects of Transformational Leadership on Empowerment and Team Effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 2003, 24(5/6): 335-344.

[40]Shin S. J., Zhou J.. Transformational Leadership, Conservation, and Creativity: Evidence from

转自《南开管理评论》(津)2009年6期第19~26页

【作者简介】柯江林,北京师范大学管理学院讲师,研究方向为组织行为与人力资源管理;孙健敏,中国人民大学劳动人事学院教授,博士生导师,中国人民大学心理系主任,研究方向为组织行为与人力资源管理;石金涛,上海交通大学经济与管理学院人力资源研究所所长,教授,博士生导师,研究方向为组织行为与人力资源管理