【作者简介】李森森,山东大学管理学院博士研究生,山东建筑大学商学院讲师;刘德胜,山东大学管理学院工商管理博士后流动站博士后

一、企业成长理论演进路径:由线性到非线性

人类的演进历史表明,从线性到非线性是必然的发展趋势,线性科学强调是以还原论为特征的。随着物理学中的分形、自相似等研究的深入,人们发现系统的形成和内在作用是从无序到有序,呈现出竞争、迭代和突变等特征,非线性起到了非常重要的作用。对于动态复杂的外部环境,以静态、可逆、还原等为特征的线性的思维方式在解释事物发展的过程中已经是难以吻合实际,之后的研究逐步从还原论和简化论等为特征的线性范式向协同论和突变论等为特征的非线性范式转变。这种在自然科学领域中的研究范式转变也影响到了社会科学相关领域的发展,在企业成长理论的研究历程中清晰地展示了这一规律:斯密的分工理论、吉布莱特定律、科斯的交易费用理论、彭罗斯的企业成长论、钱德勒现代工商企业成长论、纳尔逊的经济变迁的演化理论、爱迪斯的企业生命周期理论(张玉明等,2010),这一系列的研究历程表现出了从静态到动态,从简单到复杂,从个体到系统的演进特征。尽管这一时期关于企业生存与成长的研究取得了重要进步,但企业分析还仅是一种“机械运动”,带有决定论特征的分析是难以真正揭开“企业成长”的根源。后来,随着耗散结构论、协同论和突变论及其他新系统理论的出现,利用非线性研究企业成长问题逐渐增多,这有助于清晰地认知企业成长规律。随着复杂性理论在企业成长研究中的应用以及非线性思想的快速发展,多数观点认为应把企业看做是复杂系统,而不能单纯地借用生命科学或其他学科理论来分析企业成长问题,才可能揭示企业成长的内在规律。这使得对企业成长的研究从线性分析开始逐渐上升到非线性分析,从揭示线性规律进入了揭示非线性规律的时期。因此,本文尝试以非线性分析方法为基础,探析企业成长基本逻辑,提出分析企业成长规律应基于复杂系统的假设,建立企业成长的非线性分析范式,对解决其严峻的成长问题有重要的意义。

二、企业成长理论的非线性研究现状

随着协同论、突变论、分形理论以及其它复杂性科学理论的发展,国内外的诸多学者大量运用复杂性科学方法,揭示要素间的非线性关系,探求企业成长的基本规律。非线性作用是导致企业呈现出诸多复杂性特点的主要原因,应用复杂性方法揭示企业成长特征,阐释企业成长的内在逻辑,对丰富企业成长理论研究都有重要作用。

1.系统动力学

福瑞斯特(Forrester,1961)提出并建立了完整的系统动力学理论体系,表明他已开始用系统动力学思想研究企业成长问题,其后的许多学者也在其影响下开始了相关领域的研究。圣吉(Senge,1990)在系统动力学方面的研究取得了丰富的成果,如成长上限、舍本逐末系统动力学“基模”,促进了从系统动力学出发研究企业成长问题。

林泉(2002)利用成长与投资不足基模,分析了民营企业成长的上限问题,他认为导致民营企业成长上限问题的主要原因是资金规模受限、管理水平落后、潜在市场容量不足。杨文斌(2006)认为需要从系统的角度来认识企业成长规律,因为各种影响要素之间存在较为复杂的非线性作用。许晓明等(2007)指出要通过各种制度安排来激发企业动力系统内各因素的活力,还要注意各动力要素间的协调配合。系统动力学在企业成长研究中的应用,为研究企业成长问题提供了一种动态分析机制。

2.耗散结构与熵

耗散结构理论是物理学中非平衡系统的重要分支,主要应用于复杂系统的研究,它的出现为企业成长研究提供了新视角。国内学者在这方面进行了相关的研究,任佩瑜(2001)在阐释管理熵和管理耗散结构基础上解释企业成长规律;史修松(2006)认为受环境影响的管理熵与管理耗散结构存在相互依存与制约的关系,共同形成了开放的复杂企业系统。目前,运用耗散结构理论对企业问题的研究还没有将“成长”作为相对独立的对象展开,但耗散结构理论的应用有助于深层次的掌握企业的开放、自组织等特征。尤其是认识外部环境作用下的企业成长中的非线性机制,这有助于丰富企业成长的非线性理论。

3.混沌与分形

混沌理论主要是关于非线性系统研究的重要理论,它的兴起为研究企业问题提供了新途径。彼得斯(Peters,1987)指出,现有“牛顿”型的组织必将为“混沌”型组织所代替,混沌理论可用来说明企业发展中的复杂现象。万良杰等(2005)基于混沌理论提出了企业成长的非线性模型。赵敏等(2007)指出企业混沌状态的产生正是创业企业走向新的有序、新的稳定态和新的结构的一种契机,是企业质的改变的一个必然过程。范如国等(2002)分析了分形在创新中的作用。混沌理论与企业研究的结合,有助于深化从系统角度探讨企业成长,对探讨不确定性环境中的企业成长规律提供了新路径。但已有的研究还缺乏从数据分析中揭示企业成长中的混沌现象,在这方面的研究还有待进一步的深化。

4.复杂系统

复杂性科学研究证明,在非线性动力机制下,事物并不会沿着一条直线发展,在现实世界中,非线性作用打破了空间和时间的对称性,呈现对称性破缺。随着复杂性科学进展,对企业成长的研究应把其看做是复杂系统,这为寻求促进其成长的发展机制奠定了基础。我国学者在这方面做了一些尝试。马若鹏等(2006)指出企业在不同子系统间矛盾运动和环境影响的内外动力作用下,最终实现企业可持续发展。杨淑娥等(2006)认为企业成长是内部各要素以非线性的方式作用,并在与外部环境进行交换过程中的自组织、自适应和自演化。

在复杂多变的动态环境中,企业实际上是一个复杂系统,非线性在其成长中起到了关键作用,运用复杂性科学方法是揭示企业成长规律的有效路径。通过梳理企业研究的线性范式向非线性范式演进的脉络,就是为了能从科学哲学层面比较企业成长理论的异同,贯通不同企业理论流派的研究,探索企业成长理论发展的新范式。

三、企业成长理论发展:非线性成长机制

前述有关企业成长研究的梳理表明,运用复杂性科学方法对企业成长的研究还比较零散,还处于研究的发展期,尤其是对企业成长机制的研究更少。因此,将复杂性科学方法应用于揭示企业成长规律,构建其成长的非线性机制,有助于对丰富和发展企业成长理论,促进企业可持续发展带来更多地启示。

(一)成长的非线性特征

任何过程或现象都不会孤立地存在或发生,受到外部环境的影响他们共存于一个复杂系统中,非线性的作用使其呈现出复杂多变的特征。要揭示企业成长的规律,需要分析其非线性的特性与具体体现。

1.涌现

企业系统包含多个要素或子系统,例如人才、技术、管理、资金等。在其成长过程中,系统的每个要素既对其他要素产生影响,又依赖其他要素生存,不同要素之间存在复杂的作用关系,表现出要素的非线性作用。阿瑟(Arthur,1999)认为企业是由许多非线性相互作用的要素构成的,它们之间的“正反馈”机制决定了企业未来的发展。在非线性系统中,个体间看似随机的因素之间的相互作用,会可能经由正反馈机制得以放大产生无法衡量的戏剧性结果。

2.开放性

企业不是孤立的系统,它必然要与外界环境进行物质、能量和信息等方面的交换,从外部引入负熵流,使组织有序的增加大于内部无序,以形成新的有序。与外部环境的作用是自觉性或非自觉性的,例如,创新过程中会受到技术环境、法律环境以及消费需求的影响。同时为了能够应对激烈的竞争环境,企业也不得不朝着有利于适应外部环境的方向发展。

3.自发性

企业是以有限理性的人为主导的,一定程度上可以说企业是由人的活动、人与人之间的关系,以及人与环境的关系构成。由于一些简单规则的存在,人在企业内部可以自发的产生行动,出现自组织地工作。这种行为产生的关键是内部要素,以及它们与外环境的关系是非线性的,并存在相互作用和相互影响导致系统涨落结果和“锁定”现象。

4.适应性

适应性主要表现为,系统要根据环境变化做出推理、判断和学习,来调整自己的行为模式和内部结构实现自身的生存与发展。对于企业系统而言,随着环境的复杂性增强和环境动态性加剧,技术和产品更新的速度加快,他们必须密切关注科技、产业等方面的动态变化,根据企业自身的发展目标,对自身系统加以修正,不断适应动态变化的环境,适应性并不总是导致“适者生存”。

5.涨落

通过涨落达到有序是一个伴随系统失稳而重新建立稳定的过程,涨落在系统的有序演化过程中发挥着重要的作用。企业系统的涨落是由其内部要素的非线性相互作用所引起。例如,由于技术外泄或核心人才的流失,会通过涨落产生的放大效应,加速企业走向衰退的速度。在生命周期的不同阶段,每一个对企业成长有影响的要素都会通过涨落对企业成长产生影响,如果处理不妥,企业都会迅速进入衰退期。同理,有益的涨落产生的放大效应,也会推动企业的成长。

(二)企业非线性成长机制

迈克维(McKelvey,1999)认为复杂适应系统具有在快速、不确定变化环境下较强的生存、发展与创新的能力。复杂适应系统通过适应环境来维持生命、实现成长和发展,它是由具有某些适应性和主动性的智能体所组成,能够产生自组织、涌现、适应性等行为。从上述意义来说,由不同行为主体——人所组成的单个企业从而也是一个复杂系统,人是企业系统的智能体。因此,作为复杂系统,企业通过系统内部要素与外部环境要素以非线性方式相互作用、耦合,实现从无序向有序或者从一种有序到达另一种新的、更高的有序动态转化,实现企业可持续成长。系统内生、外生要素之间的非线性相互作用的存在,实际上构成了企业成长的非线性机制:内生和外生成长机制。其中,由内部要素耦合产生的推动作用称为内生成长机制,这是企业系统演化的内部动因;外环境的挑战,促使企业企业系统改变结构功能关系,达成与环境适应的作用机制称为外生成长机制,这是系统演化的外部压力。在企业成长的非线性机制中,内生成长机制是企业成长的主要动力,外生成长机制是必要条件,通过影响内生要素而作用于企业发展,它们在企业发展的不同阶段都发挥了重要的作用。

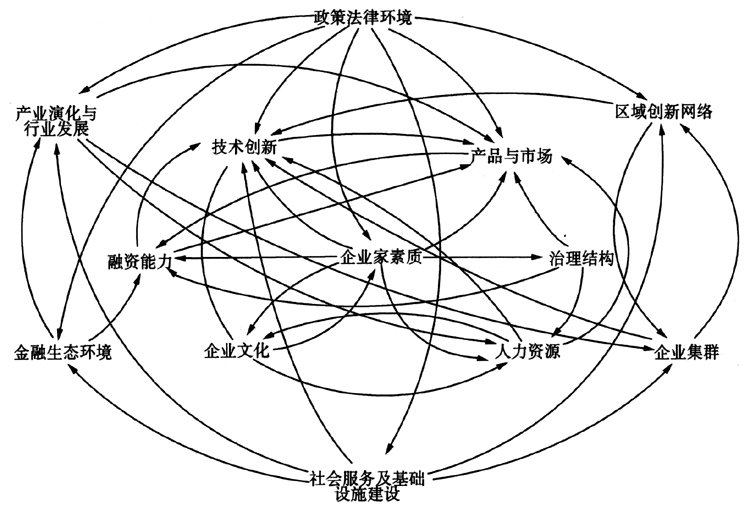

通过对相关文献的梳理以及对企业的非线性成长特征分析,我们认为内生成长要素包括企业家素质、技术创新、人力资源、融资能力、产品与市场、治理结构、企业文化;外生成长要素包括政策法律环境、产业演化与行业发展、企业集群、区域创新网络、金融生态环境、社会服务与基础设施建设。企业的成长正是在内生与外生要素的非线性相互作用下(图1),在一定的时空内涌现出自组织行为,最终实现系统从无序到有序或从一种有序结构到另一种有序结构的演进。例如,企业家素质对其它内生要素具有促进作用,可以引导要素的合理流动;人力资源和融资能力对技术创新起保障和支持作用,其中人力资源提供智力支持,融资能力承担资金保障;良好的产品与市场运作能够为创新成果的市场化创造平台,提升企业的盈利能力,同样,技术创新水平的提高也有助于提升企业的市场占有率和竞争能力;治理结构对人才的激励和制约作用,有助于激发员工的创造性,规范公司的管理,人力资源素质的提升也将会对公司治理水平的提升提供保障;企业文化会影响人员的开拓和创新精神,为企业创新创造良好的环境条件。同理,作为企业成长的必要条件的外部环境,也通过对企业系统内生要素的作用,影响着企业的成长。例如,政府对高新技术产业的政策法规将直接影响到企业的创新热情,反之,企业的成长和发展也可能影响政府相关政策的制定和出台;产业演化和行业发展状况必然带来行业内的资源流动、要素重新配置,反过来企业成长也会影响产业演化的方向和速度;企业集群和区域创新网络的发展将促进企业间学习和信息共享,提高企业技术创新能力,技术创新的发展反过来也会推动企业集群和创新网络的优化和完善;金融生态环境的改善将为企业融资提供便利,为进一步扩大规模奠定基础;社会服务及基础设施建设的良好发展,也将对企业机制灵活性优势的充分发挥提供便利,增强其抵御风险的能力。

图1企业非线性成长机制的要素作用关系

上述要素的作用过程可以依据熵理论、耗散结构论进行描述。19世纪,克劳休斯所提出了熵理论,表明孤立系统因不能与外部环境进行物质流、能量流和信息流的交换,会导致无序增加、有序衰落,熵增增加,最终会由于内部能源的消耗殆尽导致系统死亡。20世纪,普利高津提出了耗散结构理论,他认为开放系统由于具备与外界环境不断进行物质流、能量流和信息流交换的特性,所以能够从环境中获得新的有效资源,即引入负熵流,使系统达到新的有序。所以说企业成长就是熵增与负熵流的力量对比过程,如果二者没有明显的实力悬殊,企业系统将进入一种动态平衡状态,即企业处于“成长停滞”或“锁定”状态。由于企业具有“涨落”的特征,这就为其打破这种怪圈,实现向更高级形态的跃迁提供了可能。反之,也会由于企业不能对内部结构进行及时调整导致无法适应迅速变化的外部环境,使系统的熵增力量增强,系统的有序结构被打破,最终企业进入衰退状态,如果持续下去企业将由衰而亡。因此,企业成长是内生要素、外生要素以及内生和外生要素之间以非线性的方式相互作用、耦合,通过涌现、涨落、自组织、自适应等方式,形成企业成长的非线性机制,最终实现企业成长演进的复杂系统。

总之,由于影响企业成长的因素众多,这些因素可能存在于企业内部(如企业家能力,技术创新等),也可能存在于企业外部(如政策环境,创新网络等),致使其成长中呈现出大量非线性现象,而事物之间一旦具有非线性关系,就意味着它们的关系出现了质的变化。因此,纯粹的线性研究范式往往不能抓住企业发展的本质,需要有效地运用非线性方法揭示其成长规律,这一定程度上也为建立促进企业发展的成长机制研究提供了新的路径。尽管运用非线性方法研究企业成长具有重要的作用和理论价值,但关于企业的非线性成长理论建立和完善还需要漫长的周期。本文通过梳理从线性到非线性的演进,把企业作为复杂系统,探讨并提出并分析了成长非线性作用机制,以期对相关研究的非线性理论发展起到抛砖引玉的作用。^