摘要:本文首次建立引入财政分权因素的跨期消费资产定价模型,证明中国财政分权是居民消费决定中的关键因素:一方面,分权程度提高会带来居民收入增长,进而促进消费的增加;另一方面,分权程度提高会导致居民收入不确定性的增强,进而引起消费的下降。基于中国29个省区1990-2009年面板数据的实证研究验证了理论模型的判断。研究发现:预期收入水平和收入不确定性同时受财政分权因素影响,当它们共同进入模型时,只有预期收入水平系数显著为正,收入不确定性变量系数显著水平不稳定且符号不符合预期。无论引入控制变量,还是调整变量度量指标,研究结论都是稳健的。缺失财政分权因素的消费资产定价模型对于中国情况缺乏解释力,融入财政分权因素的模型则较好地拟合中国实际。

关键词:财政分权,居民消费,收入不确定性,跨期消费资产定价模型

一、引言

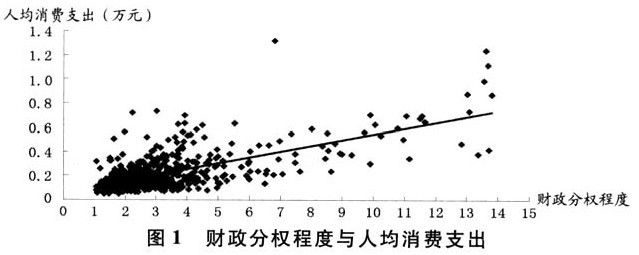

在中国居民消费决定问题的理论研究和实践中,政府财政投入的作用并没有得到充分的认识和重视。在政策执行中,政府财政政策的着力点一般主要在于投资,尤其是基础设施投资,关注的是投资带来的GDP增长和就业水平的提高,而对财政投入如何才能充分促进居民收入水平提升、稳定居民未来消费支出的不确定性,或提高居民消费倾向均缺乏认真的理论与政策考量。虽然现有研究没有给出财政投入与居民消费增长之间的直接联系,但是,根据已有理论,是财政分权而不是财政投入直接影响着中国经济增长。因而,我们很容易得到的一个经济学直觉是,或许财政权力的分配而不是财政的直接投入才是影响消费的关键因素。对这个直觉的分析和研究成为本文的出发点。我们简单地通过散点图(图1)描画了财政分权程度与各省区人均消费支出的关系①。可见,两者之间存在着高度线性正相关关系。

本文之所以关注财政分权对消费的影响作用,另一个原因在于现有的消费理论与中国实践难以吻合。基于跨期消费资产定价模型的传统消费研究认为,预期收入水平、收入不确定性和居民储蓄偏好是决定消费水平的主要因素(Deaton,1997;Backus,et al.,2004)。虽然我国居民的低消费与高储蓄现象在很长一个时期内成为国内外学术界关注的重点,然而目前鲜见能证实消费资产定价理论在中国成立的文献,恰恰相反,仅有的极少数相关实证研究表明,消费资产定价模型并不能够拟合中国的消费现象(鲁昌,2001)。但另一方面,已有研究又发现,上述三大影响因素在中国同样发挥着关键作用。比如,袁志刚和朱国林(2002)、李扬和殷剑峰(2007)发现收入水平的不均衡(分配不均)是中国消费不足现象的重要成因;宋铮(1999)、万广华等(2001)、罗楚亮(2004)指出收入不确定性太强使得中国居民边际消费倾向下降;Chamon和Prasad(2010)、龙志和和周浩明(2000)、易行健等(2008)、周绍杰(2010)的研究则强调了预防性储蓄倾向对我国消费的影响作用。

如果以上三方面因素对中国消费现象具有充分的解释力,那么为什么难以在已有文献基础上构建适合中国国情的消费资产定价模型呢?尝试解答这一问题,并构建经济转型环境下的中国消费资产定价理论正是本文研究目的所在。在这里我们的感觉是,既然三大因素各自都对消费问题有明显的解释力,但又难以形成共同的消费理论框架,那么就存在着这样的可能:其中某些因素间存在着关联性,致使它们难以在模型中共同发挥作用。但是,预期收人水平、收入不确定性和居民储蓄偏好这几大因素从表面上看似乎是独立的,如果我们的猜想成立,那么就必须找到能使得这些因素彼此发生关联的机制。

需要指出的是,已有文献在寻找这一机制方面也做了大量的工作,但关注点普遍集中在证明收入不确定性与居民储蓄偏好间的关联上。现有研究大多基于预防性储蓄理论,并进行了大量的实证检验。如孙凤和王玉华(2001)认为未来收入的不确定性显著减少当期消费并使得居民储蓄行为存在很强的预防性储蓄动机;龙志和和周浩明(2000)、易行健等(2008)也认为收入不确定性使得我国城镇居民与农村居民存在较强的预防性储蓄动机;王曦和陆荣(2008)则证明由于中国居民需要面对收入与支出的双重不确定性②,从而导致我国居民具有更强的预防性储蓄动机。

综合以往研究成果,我们认为,上述影响消费的因素是否存在以及如何存在关联性这一问题仍未解决。以往研究将这一关联性主要归结为居民预防性储蓄动机与收入不确定性存在紧密相关关系(施建淮、朱海婷,2005)。但这一解释存在以下问题:理论上,收入的不确定性仅会显著地影响消费和储蓄总量(这其中也包括预防性储蓄),但不应对预防性储蓄动机产生很强的冲击③。因为,预防性储蓄动机是人们对未来消费不确定性的心理偏好,它与不确定性本身虽有联系但区别仍十分明显,不应混为一谈;而且相对于不确定性的变化无常,这种心理偏好应该相对稳定(虽然也会像人的情绪一样存在波动)。换言之,如果收入不确定性与居民储蓄偏好是紧密关联的,在消费资产定价模型中就没有必要也无法将其区分开,而这一推论显然与国外众多消费资产定价模型的文献是相悖的。

本文试图从一个新的视角厘清上述因素间的关联性问题。正如本文开篇所说的那样,既然财政分权已被公认为解释中国改革进程的重要因素,那么一个直觉就是财政分权应当也能对中国居民的消费产生重要影响。虽然已有的研究均未致力于直接证实这一经济学直觉,但一些间接的证据已经或多或少说明了,剖析财政分权因素在中国消费中的作用或许是建立适合中国的消费资产定价理论的关键。这些证据既包括财政分权对经济和收入增长的正面显著影响(如Zhang and Zou,1998;张晏、龚六堂,2006);也包括财政分权在拉大收入差距和增加收入不确定性方面的作用(陈安平、杜金沛,2010;周业安、章泉,2008)。由此给我们一个很自然的启发是:在影响消费水平的三大因素中,中国的财政分权至少对居民收入水平(包括预期收入水平)和收入不确定性两大因素都有着重要影响。也就是说,这两个对消费有着重要影响的因素很可能会因为财政分权而产生关联性。

事实上,中国财政分权对收入增长的正面影响和对收入不确定性的负面影响,正是分别从两个方面代表了财政分权的激励作用和负面作用。早期的分权理论较为强调财政分权的正面激励作用。无论是Tiebout(1956)的“用脚投票”理论,还是0ates(1999)的“财政联邦主义”理论,都在试图说明财政分权对经济增长的正面影响,立足点亦均是强调政府间的竞争和地方政府的信息优势对改善公共品、提高经济产出和增加居民收入等方面的正面激励作用。针对转型经济环境的研究亦表明,分权后政府间的竞争使得分权有利于经济增长(Qian and Weingast,1997;Qian and Roland,1998)④。分权对于转型国家经济与收入增长的正面作用也已得到较多实证文献的支持(如Zhang and Zou,1998;Lin and Liu,2000;张晏、龚六堂,2006;温娇秀,2006;等等)。

近期反思中国财政分权负面效应的文献则逐渐增多。比如,严冀和陆铭(2003)认为分权会导致地方保护主义的增强,从长远来说可能会损害地方财政与中央财政的健康。丁菊红和邓可斌(2008)指出,中国的分权形成取决于中央与地方政府偏好的博弈,高度的分权体制是因为政府偏好“硬”公共品生产的结果。此时,地方政府不愿提供需要更多财力却更少政绩的“软”公共品⑤,分权虽然带来了收入和“硬”公共品的快速增长(张军等,2007),但却使得“软”公共品的供给不足,并拉大了经济增长的地区差距,从而导致收入差距扩大(丁菊红、邓可斌,2009;陈安平、杜金沛,2010),并引致经济波动和居民收入不确定性增加(周业安、章泉,2008)。

由是观之,将财政分权因素结合进消费资产定价模型,不仅有助于建立和完善中国特色的消费资产定价理论,而且可以加深我们对中国式分权的认识和理解。更重要的是,如果我们的上述直觉能够得到证实,就意味着实践中紧密联系但文献中却相互较为独立的消费与财政分权问题能够在理论上内洽统一起来。本文的主要创新之处正在于此。我们将分权理论结合进以往的储蓄消费理论,推导出中国分权改革背景下的跨期消费资产定价模型。我们的贡献在于:(1)基于消费资产定价模型,从理论上分析了分权、预期收入水平、收入不确定性与居民消费的内在联系,证明了分权对中国居民消费水平的决定性作用;(2)给出具有稳健性的经验证据,证明了引入分权因素的消费资产定价模型所具有的独特解释力;(3)从理论和实证上亦给出证据说明了缺乏分权因素的传统消费资产定价理论对中国居民消费为何缺乏解释力。

本文余下部分结构为:第二部分建立理论模型,并给出相关推论;第三部分对实证研究方法、数据来源进行说明;第四部分给出实证研究的结果;第五部分是稳健性检验;最后是全文总结。

二、引入财政分权因素的消费资产定价模型

本部分我们推导财政分权与消费之间的理论联系,建立引入财政分权因素的消费资产定价模型。首先,不失一般性,采用储蓄消费理论常用的期望效用(expected utility)函数分析框架(Deaton,1997;Backus,et al.,2004),假设经济人具有递归偏好,也即t期效用为:

Ut=V[ut,μ(Ut+1)] (1)

式(1)中,U表示经济人的总效用函数,M表示经济人当期消费产生的效用,μ表示经济人来自于储蓄资产的效用。在不影响识别的情况下,我们省去时间下标t,设经济人当期财产总数为α,总的财产价值(效用)就可以表示为:

U=J(α)=u(c)+βEJ[r(α-c)+y]

式中,β为传统的几何时间贴现因子,c为当期消费,r为储蓄资产收益率,y为当期经济人的收入。用“*”表示最优值(下文同),则财产的稳定价值(效用)为:

J(α)=u(c*)+βEJ[r(a-c*)+y] (2)

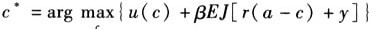

于是最优消费可表示为:

令y服从正态分布,且有y~NID(κ,σ2),其中,c为均值,σ2为方差。将效用函数设为常绝对风险规避(CARA)形式:u(x)=μ(x)=-α-1(Eexp(-αx),并猜想J(α)=A+Bμ(α),其中A和B为常数。令α′表下期资产,于是有:

J(a′)=A+Bμ(r(a-c)+y′)=A-Bα-1(Eexp(-α(r(a-c)+κ+ε)))

其中ε表示没有预期到的收入变化,其均值为0。等式两边取期望值,有:

EJ(a′)=A+B(-α-1)E[exp(-α(r(a-c)+κ+ε))]

=A-Bα-1[exp(-α(r(a—c)+κ))·E(exp(-αε))]

=A-Bα-1[exp(-α(r(a-c)+κ))+α2σ2/2)] (3)

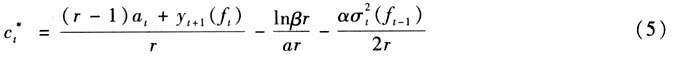

可求得最优消费为⑤:

c*=a-(lnB/α)={(r-1)a+κ}/r-(lnβr/αr)-(ασ2)/2r (4)

(4)式中第二个等式右边第三项即预防性储蓄,反映由于未来收入不确定性增加的储蓄额。预防性储蓄动机则只与α有关。可见,在一个资本收益r稳定、居民预期收入无增长的经济状态下,消费水平取决于收入预期水平,κ和收入不确定性σ2。同时也说明,收入不确定性σ2与预防性储蓄动机分别具有相对的独立性。

现实中,中国的资本收益相对稳定⑥,但居民收入却是不断增长的,因而还必须考虑收入增长率因素。我们用g表示经济(收入)增长率,加入下标t表示时期,有:yt+1=yt(1+gt)+ξt,其中ξt服从均值为0、方差为 的正态分布。接着用变量,代表分权程度,如前文所述,我们已经知道分权程度增加会导致收入水平提升与收入差距扩大,即有:dyt+1/dft>0,d

的正态分布。接着用变量,代表分权程度,如前文所述,我们已经知道分权程度增加会导致收入水平提升与收入差距扩大,即有:dyt+1/dft>0,d /dft-1>0于是(4)式可变为:

/dft-1>0于是(4)式可变为:

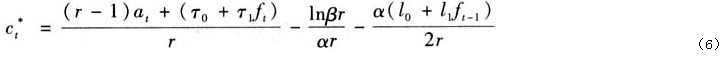

(5)式说明,在资本收益率r、居民风险偏好α和β不变的情况下,分权程度引起的消费变化取决于两个因素:一是分权增加所带来的预期居民收入水平yt+1的变化;二是分权增加所引起的收入不确定性σ2的变化。进一步地,为简单起见,我们令分权与下期收入水平、收入不确定性间均存在线性关系,即可以有以下表达式:yt+1=т0+т1ft, =lo+ltft-1Т0、т1、l0、l1均为正的常系数。于是式(5)可改写为:

=lo+ltft-1Т0、т1、l0、l1均为正的常系数。于是式(5)可改写为:

式(6)是一个易于实证的模型。而且我们从中可以看到,在模型中,ft-1因子和 的相关性是负的,相关系数值取决于分权对收入不确定性的负面影响(也即αl1)值的大小,而ft因子与

的相关性是负的,相关系数值取决于分权对收入不确定性的负面影响(也即αl1)值的大小,而ft因子与 正相关。于是可以总结得到本文的理论命题。

正相关。于是可以总结得到本文的理论命题。

命题1:即期财政分权程度与消费水平正相关,前期财政分权程度与消费水平负相关。

命题1充分说明了财政分权对消费水平存在两方面的影响:一方面,分权程度提高会带来居民收入增长,从而使即期消费增加;另一方面,分权程度提高还会使居民收入不确定性增强,并带来下期消费的下降。进一步地,将式(6)与式(5)相比我们可以发现,原本影响消费的收入水平和收入不确定因素,由于财政分权因素的替代而消失了。这就在理论上证明:由于财政分权因素同时决定预期收入水平和收入不确定性,使得预期收入水平和收入不确定性间存在着共线性问题,且会引致这两个因素与消费水平变量间存在内生性。因而传统的消费资产定价模型难以拟合现实的情况。也就是说,如果对传统消费资产定价模型进行实证检验,预期收入水平与收入不确定性的系数很可能会不显著,符号也可能不符合预期。

三、实证研究设计

(一)研究假设

根据理论模型的分析,我们用下期收入水平变量替代预期收入水平变量,然后针对命题1提出以下实证研究假设1与假设2。

研究假设1:即期财政分权ft与消费水平 显著正相关。备择假设是两者不相关或负相关。

显著正相关。备择假设是两者不相关或负相关。

研究假设2:前期财政分权ft-1与消费水平 显著负相关。备择假设为两者正相关或不相关。

显著负相关。备择假设为两者正相关或不相关。

由上文对财政分权变量与消费资产定价模型关系的分析我们延伸出研究假设3。

研究假设3:在不引入财政分权变量的情况下,当下期收入水平与收入不确定性变量共同进入方程时,它们与消费水平不会全部存在符号符合预期的显著相关性。备择假设是这两个变量与消费水平均存在符号符合预期的显著相关性。