摘要:2011年中国城市化水平已超过50%,城市化发展进入一个新阶段。城市不仅仅是土地的城市化和劳动力的城市化,更重要的是人的城市化,即劳动者的市民化。没有人的城市化,是低质量的城市化。在中国城市化迅速发展的今天,大批进城的农民工是城市化建设的主力军,由于城市内部的劳动力市场分割,他们远远没有市民化,在城市的生活状态与城镇户籍居民相比差距还很大,具体体现在就业质量低,社保覆盖面小,社会融合不深入,伪城市化问题严重。总体来看,中国城市化质量还比较低。为了“城市让生活更美好”目标的真正实现,重视城市化的质量提升势在必行。

关键词:城市化质量,劳动力市场,农民工

一、引言

城市化意味着农村人口向城市不断转移、城市数量不断增加、规模不断扩大,生产生活方式逐渐现代化的过程。美国经济学家斯蒂格利茨于2001年就曾经预言“中国的城市化和以美国为首的新技术革命将成为影响人类21世纪的两件大事”。改革开放三十余年,中国的城市化取得了举世瞩目的成就。根据国家统计局今年初公布的数据,2011年末,中国大陆总人口为134735万人,其中,城镇人口为69079万人,乡村人口为65656万人,城镇人口占总人口比重达到51.27%,这也标志着中国大陆城镇人口首次超过农村。中国从一个以农业、农民为主的传统社会,转变为一个以工业、城市为主的社会,意味着人们生活方式、生产方式、职业结构、消费行为以及价值观念都会随之发生极其深刻的变化。

城市化包括数量和质量两个方面,即一方面是城市人口数量的增加和城市规模的扩大,另一方面是城市产业结构的合理调整,社会经济的稳步发展和城市居民工作生活质量的提升。数量的扩张和质量的提升是城市化过程不可分割的两个方面,只有数量的扩张而没有质量的提升,可能会造成未来城市化的畸形发展,并可能重蹈拉美城市化陷阱的覆辙。

国外文献很少有关于城市化质量的直接提法,但相关研究不少,并主要集中在城市可持续发展、以资源环境为重点的生态城市化,以及以人为重点的城市居民生活质量的研究。比如,Daly(1990)和Maclaren(1996)对城市可持续发展进行了研究,并设计了不同的评价指标体系;Campbell et al(1976)和Pavot et al(1993)分别对城市生活质量的内涵以及城市化其他相关因素的关系开展了研究,Register(1987)采用生态学原理研究了城市化质量。国内学术界直接关注城市化质量的文献,主要集中在城市化质量内涵的界定以及城市化质量指标体系的构建上。叶裕民(2001)认为城市化质量的研究可以从城市现代化和城乡一体化两方面来研究,设计了一套指标体系并计算了中国9个最大城市的城市化质量,认为中国城市现代化的水平较低,城乡一体化进程较慢,需要进一步加快城市化进程并进行制度改革。孔凡文(2005)把城市化质量的内涵概括为经济的发展、社会的进步、基础设施的完善、生活方式的改变、人居环境的改善和城镇管理的加强等六个方面,并指出中国城市化发展的突出问题在于城市化质量方面。余晖(2010)指出,城市化质量是强调经济发展、城市功能与社会和谐三者的协调发展,并以长三角和珠三角新兴城区为例,对中国城市化质量进行了评析,明确指出城市化质量不等于城市化率,城市化质量并不与城市化水平呈现正相关关系。王家庭和唐袁(2009)总结了经济、社会和环境三方面的指标,测算了26个省会城市和4个直辖市的城市化质量,得出了中国有50%的省会及直辖市的城市化质量还处在一个较低水平的结论。

前述关于城市化质量的研究,大都从社会、经济、环境等方面着手,很少有文献从劳动力市场的角度来研究城市化质量。本文认为,城市化的最终要求是劳动者的市民化,城镇内部的劳动力市场的状况是评价城市化质量高低的重要方面。

二、劳动力市场视角下的中国城市化进程

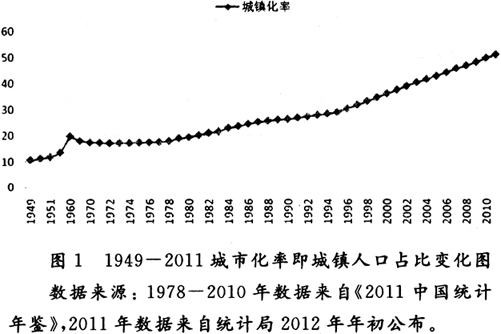

美国地理学家诺瑟姆(R. M. Northam)对各个国家的城镇人口进行研究后发现,城市化进程可分为三个阶段:城市水平较低、发展较慢的初期阶段,人口向城市迅速聚集的中期加速阶段和进入高度城市化以后城镇人口比重的增长又趋缓慢甚至停滞的后期阶段。全过程是一条被拉平的S型曲线,第一阶段为城市化初期,城市人口增长缓慢,当城市人口比重超过10%时,城市化进程逐步加快;当城市化水平超过30%时,进入第二阶段,是快速发展阶段,直至城镇人口比重达到70%,城市化水平才逐渐放缓,甚至有下降趋势。根据S型曲线理论和中国的特殊实际状况,建国以来,中国的城市化经历了一个曲折的过程,大致可分为以下阶段:1949-1978年为严格控制阶段;1979-2001年为起步发展阶段;2002年至今为快速扩张阶段,仍处于S型曲线的第二阶段。具体变化如图1所示。

根据中国劳动力市场的变迁,建国以来的城市化进程可分为以下阶段:

1.1949-1978年,严格控制阶段。体现为就业上统包统配,流动上严格控制,劳动力市场逐步消亡,城市化进程停滞不前,既无数量的扩张,也谈不上质量的提升。

建国伊始,中国选择了优先发展重工业的战略,建立了以高度集中为特征,以行政管理为主要机制的计划经济体制,包括劳动力市场在内的生产要素市场逐步消失。随着农业生产率的不断提高,越来越多的农村剩余劳动力开始涌现,他们要向城市转移,这使城镇的就业压力变得更大。为了限制农村劳动力流入城镇,1958年开始实施户籍制度,最终形成城乡分割的就业体制,并通过户籍制度限制劳动力从农村到城市的流动。在城市,国家对劳动力实行统一计划,统包就业;在农村,以户籍制度及相关文件限制农民流动,城市用人单位没有许可和介绍不能擅自到农村招工,因此农村人口向城市的流动受到严格控制。这个阶段的城市化进程显得非常不稳定,劳动力市场几乎消失,城乡之间人口的流动完全是由行政命令来指挥,比如大跃进时期的农民进城,“八字方针”时期的城市职工精简回乡,文化大革命初期的农民工再进城以及后期的知识青年上山下乡。总之,这一时期的人口城乡流动并非自主过程,完全由国家行政主导,城市化进程停滞不前。因此,城市化率从1949年的10.6%上升至1960年的19.75%,随后降到1978年的17.9%,中间起起伏伏,后20年城市化水平基本无明显变化。这期间的城市化既无数量上的相对增加,更谈不上质量的绝对好坏。

2.1979-2001年,起步发展阶段。以效率优先为主题的经济体制改革全面铺开,劳动力市场初步建立,城市化但无质量的明显提升。

改革开放以后,中国进入到以经济建设为中心的新时代,各项工作以效率优先为主题。一方面,农村实行家庭联产承包责任制,释放了大量劳动力,使得农村剩余劳动力的外出流动成为可能;另一方面,国有企业改革过程中,产生了较多的下岗失业和再就业人员,为了保持城镇的就业稳定,劳动力的流动仍受到限制,但政策层面的严格控制已渐渐松动。乡镇企业的迅猛发展正是这一变化的结果。农村剩余劳动力被吸纳到乡镇企业中,从单纯的农业生产转向非农产业生产。乡镇企业不仅创造了大量的就业机会,也是农村剩余劳动力转移的载体,促进了小城镇的发展,同时推动了农村城镇化的步伐。1984年出台的《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》,允许务工经商办服务业的农民“自理口粮到集镇落户”,这一政策标志着国家迈出了户籍制度改革的第一步,从政策层面放松了对农村劳动力流动的限制,劳动力市场初步建立。1992年以来,劳动力市场供求主体初步形成,市场机制开始运行,国家对农村劳动力流动的政策从控制盲目流动向鼓励、引导和实行宏观调控下的有序流动转变,城乡分割的就业体制逐渐得到放松。随着乡镇企业的兴起和小城镇的发展,劳动力市场的市场配置功能不断完善,农村剩余劳动力不断向城市转移,城市化进程进入起步发展阶段,城镇人口急剧增加,城市化率稳步提升,从1979年的18.96%上升为2001年的37.66%。劳动力市场不断完善,城市化进程逐步加快,然而,效率优先的主题使得城市化只是数量上的增加(翻了一番),城市化质量并未引起重视,没有显著变化。

3.2002年至今,城市化快速扩张阶段。国民经济进入转型期,城市化率增长较快,城市化质量虽然引起关注但仍未与数量并重。

十六大报告提出“就业是民生之本”,国家把就业放在了更加突出的位置,并不断出台多项政策完善劳动力市场建设。农民工是城市化建设产业工人的重要组成部分,集中解决农民工就业问题是维持城市化快速发展的重要任务。为了保证农民工能够公平就业,2002年起,各项消除农民工就业歧视和提升农民工就业能力的政策陆续出台,取消了对农民进城务工就业的不合理限制和收费,以降低农民工在城市就业生活的成本。城市劳动力市场逐步放开,特别是限制劳动力流动的户籍制度,经历了重大变革。2001年广东省首先宣布取消农业户口和非农户口的划分,所有的户籍都统一登记为居民户口。截止2009年,全国共有15个省份采取了类似广东的改革措施(都阳,2012)。这一时期,城市化率由2001年的37.66%迅速提升至2011年的51.27%,短短10年间城市化率提高了约15个百分点。然而,城市化质量的提升显然比不上城市化率提高的速度。

三、劳动力市场视角下的中国城市化质量

2011年政府工作报告指出,2011年农民工总量达到2.53亿人,其中外出农民工1.59亿人,一方面,这1.59亿人口长期在城市就业和生活,为城市的建设和经济发展做出了不可磨灭的巨大贡献,在统计中算做城镇人口,这样中国的总体城市化水平达到51.27%;另一方面,农民工群体就业条件和生活状态与本地的城镇居民相差甚远,扣除没有真正融入城市化的人口,中国实质城市化率只有36%(杨伟民,2012)。城市化质量的提升远未赶上城市化速度的扩张,这其中的一个重要表现是,农民工的工作和生活质量比较低。

(一)农民工的就业质量不高

就业质量,反映的是就业过程中就业环境、就业能力、就业状况、劳动报酬、社会保护、社会关系等优劣程度的综合性范畴(赖德胜,2011)。农民工的就业质量反映了农民工这一群体的整体就业状况,包括劳动收入、就业稳定性、职业发展前景及其就业主观满意度等诸多方面。与城镇职工相比,农民工群体就业质量总体偏低。

第一,劳动收入和工作时间方面。劳动收入是就业质量中最为重要的部分。国家统计局2010年3月公布的《2009年农民工监测调查报告》(下文简称2009报告)显示,外出农民工平均月收入仅有1417元,远低于同期城镇职工工资2687元。且大部分是依靠超时和超强劳动换来的。以受雇形式从业的外出农民工平均每个月工作26天,每周工作58.4小时。其中,每周工作时间多于《劳动法》规定的44小时的占89.8%。除此之外,建筑业和制造业还经常出现拖欠工资的情况。

第二,就业的稳定性方面。是否签订劳动合同是衡量就业稳定性的主要指标,在二级劳动力市场中,劳动合同的签订并没有引起重视。2009报告显示,在以受雇形式从业的外出农民工中,近六成没有与雇主或单位签订劳动合同。其中建筑业没有签订合同的比例最高,其次是服务业和餐饮业等(见图2)。没有签订劳动合同的农民工,合法权益常常受到侵犯并得不到维护。

第三,就业培训和技能提升方面。由于农民工受教育程度较低,接受技能培训是未来职业发展的重要途径,因此是衡量就业质量非常重要的方面。2009年报告显示,有51.1%的外出农民工没有参加过任何技能培训,文化程度越低,接受过技能培训的比例也越低。农民工本身受教育程度低,又缺乏技能培训,只能从事简单重复的体力劳动。由于就业不稳定,流动性较强,企业一般也不愿对农民工进行培训,培训机会少,个人能力得不到提升,就业质量也就无法提升。

第四,就业的满意度方面。农民工大多从事制造、建筑、服务业,需要经常加班,工作环境差、工作时间长、劳动报酬低、权益受到侵害时得不到保护,种种因素导致农民工对自身的就业不甚满意,尤其是新生代农民工,他们外出务工后倾向于主动和用人单位结束合同,同时更换工作的意愿更加强烈,由于职业发展空间小,无法满足实现自我发展的愿望,据全国总工会2010年6月对农民工群体的调查显示,换过工作的新生代农民工中主动结束合同的比例为88.2%,19.2%表示近期打算换工作。

(二)农民工遭受各种歧视,社会融合受到阻碍

农民工这一略带歧视性的称谓是否需要取缔,成为近年来政府和媒体讨论的焦点。农民工一直在城市的边缘徘徊,他们的职业是工人,身份是农民;工作在城市,户口在农村,社会融合受到诸多阻碍。

占农民工群体60%的新生代农民工,融入城市的主观愿望更加强烈,他们比老一代农民工对城市生活有更多的期待,他们的思想观念、价值标准、工作需求、人生态度都与老一代农民工有很大的区别。“农民工群体已经走向分化,并正在完成代际转换,改革开放后出生的农民工已经成为农民工的主体,他们的参照系已经不再是父辈,而是城市同龄人;他们在内心比较的更不是自己父辈从事农业生产的时期,而是拥有城市户籍居民身份的劳动者的生产与生活;他们中的绝大多数从来未做过农民,并在向往着城市生活”(郑功成、黄黎若莲等,2007)。新生代农民工进城后,与城市同龄人有着相同的生活方式和思维方式,追求同样的物质生活和精神生活,进城定居,最终成为城市市民的愿望也更加强烈。

《半月谈》社情民意调查中心2011年对新生代农民工的城市融入状况的调查显示,新生代农民工多数表示已经习惯城市生活,非常渴望融入城市。受城乡二元制度和自身条件的限制,他们无法获得稳定性好、收入高的工作,常常受城市人歧视,无法真正融入主流社会。城市排斥使他们转而寻求另外的生存和生活空间,凭借老乡亲朋好友建立起自己的生活圈,主流社会和边缘社会的城市三元结构由此形成。城市二元社会的存在会加深农民工与城市人的心理隔阂,不利于政府统一管理,阻碍城市化进程。

(作者: 北京师范大学经济与工商管理学院 赖德胜 北京师范大学经济与工商管理学院 夏小溪)