人均GDP增长的供给来源:初步的比较统计分析

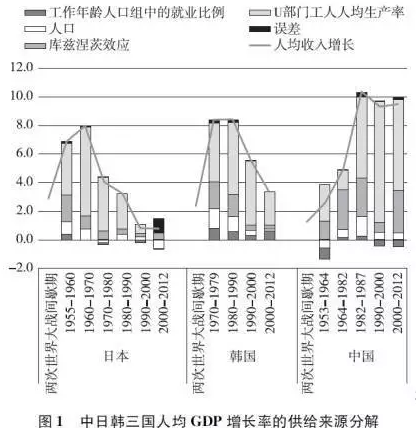

首先来做个简化计算,把人均GDP增长率分解为不同的供给来源。对中国和其他国家的增长可能性的公共政策讨论往往集中在短期的需求因素上:出口、投资以及公共和私人消费——俗称的“三驾马车”。然而对长期增长潜力的评估却离不开供给方面的因素。中国在2008—2012年的年均8.62%的人均GDP增长率可以分解为如下几个来源:

• 工作年龄段(15—64岁)人群在总人口中所占比重的增加,也就是所谓的人口红利,对人均GDP增速的贡献约为0.46%;

• 工作年龄段人群的劳动参与率下降(主要是因为学校教育增加),给人均GDP增速带来的负面影响约为-0.57%;

• 从低生产率的农业部门(A部门)向高生产率的城市部门(U部门)的劳动力转移,即所谓的库兹涅茨效应,贡献值约为3.11%;

• 城市部门的员工的人均生产率提高,贡献值约为5.46%。

为了从历史和国际比较的视角来看待中国的成绩,图1展示了日本、韩国和中国在过去半个世纪的人均GDP增长轨迹及其供给源头分解结果(借助各个国家的官方数据)。对三国的柱状分解图进行对比,我们能立刻得出如下几个印象:

(1)库兹涅茨效应是三个国家高增长时期普遍发生的现象,日本(1955—1970年),韩国(1970—1990年),中国(1982—1987年,2000—2012年)。

(2) 在三个国家的高增长时期,人口红利也普遍存在。不过这个效应在逐渐减弱,日本在1990年后甚至最终出现负效应。

(3)工作年龄段人群的劳动参与率变化对人均收入增速可以产生不容忽视的正面或负面影响,取决于下面将讨论的若干社会因素。

(4)由于库兹涅茨效应和人口红利的减弱趋势几乎是不可逆转的历程,已进入中等收入阶段的经济体的可持续增长的可能性将主要依赖城市部门的人均生产率的继续提高,尤其是全要素生产率的提高。

哪些供给因素决定着经济新常态的特征?

图1所包含的是从国别比较和历史背景得出的信息,下面我们再来分析各种供给因素对新常态面临的发展环境可能造成的影响。

来源:根据官方的部门就业和产值数据,以及注释中解释的人口数据进行测算。两次大战间隔期的人均GDP数据估算来自:

• 日本(1911—1940): K. Ohkawa and H. Rosovsky(1973), Japanese Economic Growth: Trend Acceleration in the Twentieth Century, Stanford, CA, Stanford University Press.

• 韩国(1911—1940): M.S. Cha and N. N. Kim (2012),"Korea's First Industrial Revolution,1911–1940", Extrapolation in Economic History, 49.

• 中国(1914/18—1931/36): T. G. Rawski(1989),Economic Growth in Prewar China,Berkeley: University of California Press.

有趣的是,罗斯基(Rawski)的研究和近期的其他研究认为中国在两次大战间隔期实现了人均GDP正增长,不同于经常被引用的麦迪森所做的零增长估计。

1.库兹涅茨效应能否继续发挥作用?

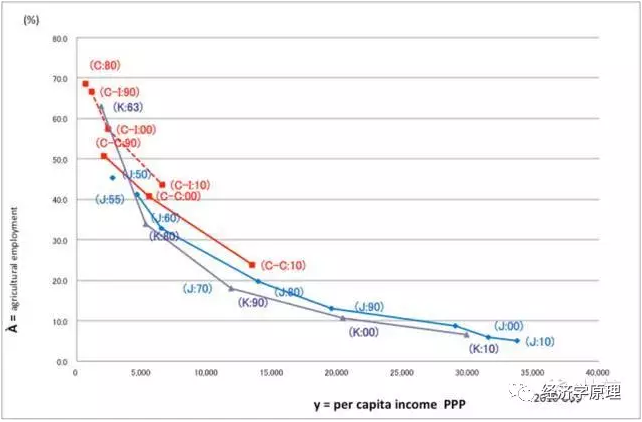

历史上的第三位诺贝尔经济学家得主、哈佛大学的西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznetz)观察到,农业部门在产值和就业比重中的长期下降是“经济增长的数量特征”。这一实证研究结论背后,是他对当时还极为缺乏的历史和国际比较数据的艰苦的收集分析工作。根据他的发现,法国用了60年时间(1880—1950年)才使农业就业比重下降了19个百分点(从52%到33%),德国用51年(1882—1933年)下降了13个百分点(从42%到29%),美国用40年(1870—1910年)下降了19个百分点(从50%到31%),等等。除19世纪早期引领工业革命的英国外,农业就业人口比重的减少过程都是相当缓慢而长期的。相反,图2表明,东亚各经济体的这一过程被压缩到更短时期完成。中国沿海仅用了20年(1990—2010年)就下降了近28个百分点(从50.0%到23%),内陆也下降了25个百分点(从68%到43%)。1990年,制造业的人均产值比农业部门高出4.0倍,2008年高出5.1倍。因此,大规模和快速的库兹涅茨效应成为中国在过去几十年的高速增长的极为显著的促进因素。

从图2中还能得到一个有趣的对比结论,可能与预测中国未来的增长轨迹有关。日本和韩国的农业部门就业比重分别在1970年和1990年下降至约20%,同高增长时期结束的时点基本吻合。在20%的分界线之后,两个国家的农业部门就业比重的下降变得相当缓慢,主要是通过农村家庭的子女上学而进入城市部门。两国的农业都主要依靠人数逐渐减少的老一代人来维持,由政府的产品价格补贴政策提供保护。

图2 中日韩三国的库茨涅茨效应的历程

资料来源:利用官方对部门就业和产值的省级数据,沿海省份(C-C)包括:北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东;内陆省份(C-I)包括:河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。划分办法是根据各省人均产值与农业就业比重的相关性分析而内生决定。内蒙古属于例外,不属于任何一个部分,原因可能在于它是资源大省。2010年后各省的就业数据目前尚未公布。产值数据根据IMF的购买力平价转换比折算为2000年美元。

由于中国沿海地区的农业部门就业比重目前可能已达到20%的临界点,内陆也处于逼近过程中,新常态下的库兹涅茨效应会带来怎样的影响?中国社科院的研究者利用官方的2009年居民调查数据测算出,当时仍在农业部门就业的农村居民人数约为2.11亿,而离开农村、在城市部门就业的人数约为1.86亿。中国政府在2014年确立了一项重要政策,计划到2020年再从农村转移出1亿就业人口并帮助他们在城市安家。然而2009年调查发现,仍在农村工作的人口中约70%的年龄已达到或超过40岁。此后数年,肯定又有大量年轻人离开农村,留下的人的整体年龄更为老化。所以为实现上述的宏大政策目标,有两个议题亟待重视。

第一个议题是,年龄偏大的那些劳动力的技能是否在农村之外有合适的就业出路。社科院的研究者认为有此可能,因为城市就业环境需要高技能与低技能工作的互补。第二个议题是,年龄偏大的这些人是否有搬离农村的激励?我听说存在40岁以上的农村移民返回户口原籍的U型回归现象。假如这的确是个不容忽视的普遍情况,背后可能有两方面的原因:一方面这些年龄偏大的人群对社会保障以及子女上学负担的忧虑在增加;另一方面他们在农村的土地权利可能有所升值,能部分缓解上述忧虑。U型回归现象本身可能有双重影响,对城市部门的库兹涅茨效应产生消极作用,但返乡农民已掌握的城市部门生产技能可以扩散到农村及其附近区域,是种反向的库兹涅茨效应。为把两个方向的劳动力流动的潜在好处都发掘出来,就必须从法律和行政上去除现有户籍制度对社会保障、入学招生以及农村土地权利的制约。社科院的研究者测算,由此带来的“改革红利”可能给2015年的GDP增速贡献2.03个百分点,此后逐渐下降到2020年的1.61个百分点(由于人口老化,人均GDP的增速可能更低)。如果政策目标实现,这个效应最后也将基本消失。他们的上述测算低于我估计的2008—2012年的库兹涅茨效应(3.11%)。所以无论如何,库兹涅茨效应在2020年之后的中国都将变得微乎其微,就像目前的日本和韩国,特别是如果到时候已引入了能促进生产率提高的农村土地改革。库兹涅茨效应是欠发达经济体在增长阶段的独特现象,无须为其最终消失而惋惜。

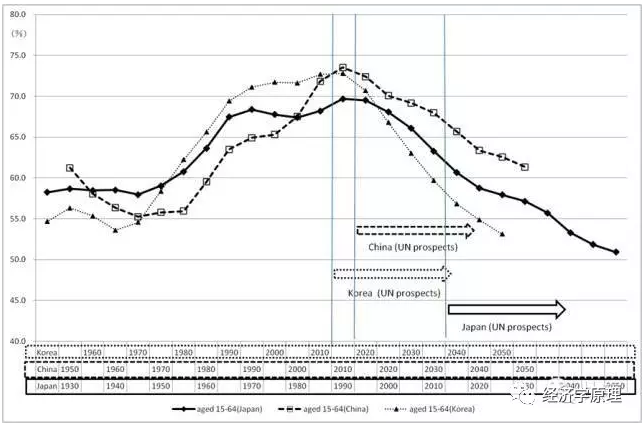

2.从人口红利到后人口转型

图1显示了人口红利的重要影响,其定义是工作年龄段(15—64岁)人群在总人口中的比重增加给人均GDP增速的提升,分别针对日本(1955—1970年)、韩国(1970—1990年)和中国(1982年至今)的高增长时期。这些现象的出现,分别是由于各国在“二战”、朝鲜战争和大跃进灾难之后的生育率高峰以及婴儿死亡率下降所致。先不考虑中国在20世纪70年代引入的计划生育政策的影响,日本和韩国的人口红利下降又是出于何种原因?随着这些国家进入中等收入阶段,可持续增长的前景开始更多地取决于劳动力质量的提高,而非数量的增加。然而,人力资本价值的提升同时意味着家庭对人力资本投资的增加,包括学校教育、家长的时间和精力以及其他培训等。结果自然导致生育的子女数量减少,这个现象被人口学家和统一增长理论(unified growth theory)称为人口转型(demographic transition)。此外,随着生产、生活以及医学的进步,相对于新生儿的数量来说,曾经带来人口红利的那代人的长寿会最终导致人口红利减少,甚至造成负面影响。这个新的趋势如今被某些学者称为第二次人口转型或者后人口转型(post-demographic transition),在东亚地区变得尤其突出。

再请看图3,纵轴上的年份位置根据每个国家进行了调整,使各国的工作年龄段人群在总人口中所占比重的高峰重合(日本是1990年,中国是2012年,韩国是2015年)。在此时点后,人口红利将加速衰减。尽管存在时滞,三个国家在这方面还是表现出了惊人的相似性,不过也有点值得注意的差别。中国在高增长时期之前有着更高的生育率,在随后的时期至今有更高的人口红利,在未来的短期内受负面影响的进程也较慢。然而联合国在2012年开展的预测所采用的总生育率是1.

6左右,似乎过于乐观,超出了2010年人口普查得出的1.4左右的官方估计值(按某些人口学家推算更是只有1.2左右)。如果把这些可能的偏差考虑进来,负面人口红利对人均收入增长率的拖累很可能更大。彻底取消独生子女政策或许有助于缓解这一下降趋势,并增强民众的个人选择自由,但影响有限,因为后人口转型的一个根本原因是收入的增长(寿命延长)以及家庭对人力资本投资的理性计算。

图3 中日韩三国适龄劳动人口比例的动态变化

资料来源:各国官方人口数据以及联合国2012年世界人口展望(UN World Population Prospect 2012)

3.可能影响劳动参与率的社会因素

如果说库兹涅茨效应的逐渐消失以及后人口转型的快速到来是经济新常态的基本特征,那么要实现可持续的人均GDP增长及避免中等收入陷阱,就需要提高劳动参与率,并持续提高城市部门的人均生产率。就前者而言,日本近期的经历可以有所借鉴。有两个人群对人均GDP增长做出了贡献,25—39岁的女性人群的劳动参与率在2000—2012年大幅提高,同时总体的生育率也有适度反弹,从2005年谷底的1.26回升到2013年1.43。上述变化结合起来表明,跟随欧洲国家的脚步,日本女性因为结婚和生育而从劳动力市场退出的习惯到今天可能已经被扭转。虽然中国的女性劳动参与率在传统上高于东亚的其他国家,她们对于高技术岗位的更多参与依旧可望成为维持中国人均GDP增长的重要推动因素。

应对传统意义上的人口红利下降的另一个可能性,是提高年龄偏大的人群的劳动参与率。在2000—2012年,日本的60—64岁的男性人群的劳动参与率提高了2.81%,70岁以上的男性有8.7%仍在工作。中国目前的男性60岁、女性55岁的强制退休年龄也需要采取某种方式相应上调。

图1显示,中国的劳动参与率自1990年来实际有所下降,这似乎与学校教育时间的不断加长有关。在2009—2013年,高中入学率提高了2.7%,大学及大学以上教育的入学率提高了4.0%。教育投入的增加会在短期内导致人均GDP增长率降低,但如果能与需求匹配,还是对未来人力资本的物有所值的投资。

4.全要素生产率增长是关键,公司治理至关重要

最后,新常态下保持人均GDP增长的最重要源泉是城市部门的单位员工生产率的不断提升。城市部门的单位员工生产率等于全要素生产率同资本—产值比(资本密度)的加权之和,权重分别为:1/(1-θ)和θ/(1-θ),其中θ是资本在产值中的比重。由于缺乏与图1所采用的部门数据相匹配的可靠官方数据,这里暂时无法提供对上述两部分的估计值。但测算中国各部门全要素生产率的多项学术研究表明,2000年代的全要素生产率增速有所下降,也就是说人均产值增长主要是依靠资本积累。资本积累如果没有伴随人力资本的相应增加,最终将受到规模收益递减的制约。所以从这个角度看,正接受学校教育的年轻人群的劳动参与率提高会带来令人鼓舞的效果。

全要素生产率源于无法用直接投入测算的人力资本与实物资本的“新的组合方式”。众所周知的是,生产要素的重新组合就是熊彼特定义的“创新”。实现方式之一显然是通过技术方面的创新,而这需要投资以及增加科技领域的资源投入。不过同样需要强调的是,人力资源与金融资源在企业组织层面的创新组合也大有可为,可以更灵活地应对新兴技术和变化的市场环境。发现和利用这些机遇是职业经理领袖们的任务。

当前,对国有企业、特别是中央政府拥有和控制的控股公司层级进行体制改革,引入混合所有制形式,已列入重要的改革议题。然而此类所有制改革应该与公司治理结构改革配套实施,以增强企业管理层的职业化程度,根据企业经营标准对其进行考核,摆脱政治因素的干预。目前正在打击的企业腐败现象非但在道德上应受到谴责,同时也是效率低下的明证。因此很重要的一点是确保混合所有制企业的董事会根据清晰而公开的规则进行选举,并且对市场和公众负责(Chen,2014)。

皮凯蒂撰写的畅销书《21世纪资本论》让我们关注到,西方国家的“超级经理人”获得了超出其业绩的报酬,导致更多财富向少数人集中。他认为这在资本回报率高于经济增长率的经济环境中——后人口转型时代可能的确如此——是不可避免的,除非用沉重的财产税进行矫正。那么随着中国的职业经理人制度的推广,贫富差距的扩大是否也不可避免?有个办法可能使中国避免这一陷阱,取决于混合所有制如何构建。如果把目前的国有资本的相当部分委托给多家退休基金,在金融市场上进行职业化管理,那么这些基金的受益人(退休员工和现有职员)也可以分享金融资本回报率提高的收益。或者说,公司治理改革可以取得一举两得的效果,既通过高效和创新的企业管理来促进可持续的人均GDP增长,同时为后人口转型时代提供社会保障的资金来源。

总结

我们简略地讨论了会影响中国人均GDP未来增长的基本供给因素可能出现的变化。在有关未来增长轨迹的公共政策讨论中,人们的注意力通常集中在更有短期性质的需求因素上。而为了剖析新常态的经济环境的本质,本文着重于供给方面的探讨,当然供给因素离不开同需求因素的结合。

有人指出,中国和韩国都不可避免会进入类似的负人口红利的人口变化轨道,步日本、新加坡和中国台湾的后尘。或许还有人提到,在日本的公共讨论中,尽管传统上的排外心理和反对势力仍很强大,但通过教育和培训放松移民引入作为应对后人口转型的可能的解决方案已成为严肃的议题。在中国,人口迁移带来的库兹涅茨效应还可以在未来5年左右填补人口红利缩减的缺口。然而要想通过劳动力市场的有效运转来实现此政策目标,就必须对户籍制度进行改革,并做好社会保障制度改革所涉及的各级政府之间的协调。已有的建议包括,即将组建的混合所有制企业中的国有股份可以用来为社会保障服务。

人口红利和库兹涅茨效应的影响加起来,在2008—2012年人均GDP的8.62%的增速中的贡献值达到3.57%,但未来不能继续成为可持续增长的源头。这是新常态面临的不可回避的现实,其实也是发展成功的结果。如今的焦点指向对人力资本投资的需要,及其同金融资本和实物资本的创新组合,才是可持续增长的唯一源泉(尽管增速可能低于过去)。为此离不开职业经理人的领导作用,以及市场导向和遵守规则的公司治理制度的支持。走向混合所有制的改革可以在这个方向探索出关键的路径。另外,恰当的改革实施办法还可以增强社会保障资金的安全性,并使经济增长成果得到更公平的分享。社会保障改革和公司治理改革将成为应对新常态时代的重要战略补充。

本文转自微信公众号“比较”