20世纪90年代以来,地方政府利用土地制度的独特安排主导经济发展,一方面低价出让工业土地招商引资推进工业化,另一方面通过高价出让商住用地及土地抵押获取资金建设城市基础设施促进城市化,土地推动的快速结构变迁创造了中国的增长奇迹。但是,随着中国经济发展阶段转换以及“以地谋发展”模式潜在的诸多问题不断累积,以土地推动发展的效力减退、不可持续性显现。本文通过门槛回归研究表明,土地对经济的贡献存在“倒U”型的门槛特征,经济转型期土地对经济增长的发动机功能已经枯竭,不同地区存在的问题程度不一。在东部地区,过度的土地依赖导致了风险增加和低质量招商引资等问题,已对地方经济发展产生负面影响。而中西部地区复制东部地区的“以地谋发展”模式一直绩效不佳。

自20世纪90年代中期始,随着分税制实施带来地方政府谋发展方式的改变(周飞舟,2009;刘卓珺、于长革,2010;罗必良,2010),以及土地管理制度变革带来农村集体建设用地市场关闭和地方政府对土地转用市场的垄断,土地在地方经济发展中扮演越来越重要角色。在现行土地制度下,地方政府通过垄断和控制土地供应,一方面低价出让工业用地,建设工业园区来吸引企业入驻推动工业化;另一方面通过高价出让商住用地以及以地抵押融资获取城市发展建设所需资金助推城市化,土地成为地方政府主导经济发展的重要工具(蒋省三等,2007;陶然等,2009;王媛、杨广亮,2016)。这种独特的“以地谋发展”模式,使中国成为过去30年间世界上经济发展最快的国家(刘守英,2012)。

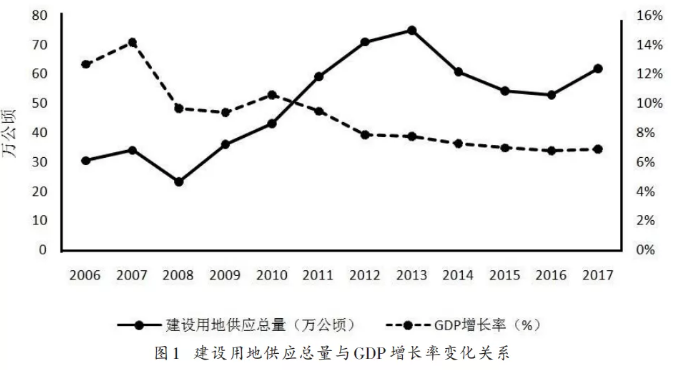

随着中国经济发展阶段转换以及“以地谋发展”模式潜在的诸多问题不断累积,以土地推动发展的效力减退、运行风险加大、不可持续性显现。中国的GDP增速从2008年起逐年下滑,经济发展阶段从高速增长转向中高速增长,经济结构正在发生重大变化,土地的供需状况和功能也在发生改变。但是,有的研究仍在着力于解释和肯定这套发展模式的合理性(赵燕菁,2014),尽管有研究注意到土地运行带来的地方政府债务风险和金融风险(范子英,2015;柴铎等,2018),对于地方政府“以地谋发展”模式是否可持续以及继续沿用这一模式谋发展的风险的研究还很鲜见。本文利用全国259个地级城市面板数据和门槛模型,从以地保增长、以地工业化、以地城市化3个方面检验了“以地谋发展”模式在当前中国经济下行阶段的不可持续性,这对地方政府如何在中国经济转型期更好地发展地方经济,以及未来的地方政府城市治理模式转型,有一定的借鉴意义。本文的结构如下:首先给出了经济发展阶段转换后“以地谋发展”模式不可持续的典型化事实,在此基础上提出“以地谋发展”模式衰竭的两个假说;接着通过门槛回归实证模型检验了“以地谋发展”模式在经济增长、工业化、城市化的门槛值,证明了“以地谋发展”模式的衰竭,在中西部地区表现尤为明显;最后是结论与政策含义。

“以地谋发展”模式的衰竭:特征与假说

(一)“以地谋发展”模式的特征

后发国家经济发展的起飞阶段都面临资本不足的制约问题。与其他经济体不同的是,中国独特的土地制度结构与变迁为经济发展创造了巨额的资本来源(刘守英,2012)。地方政府以土地作为工具主导和推动经济发展,形成“以地谋发展”模式。“以地谋发展”模式具有以下主要特征:

一是地方政府通过强制土地征收和独家土地出让,以土地的宽供应保证地方经济增长。中国之所以能在土地资源禀赋比其他经济体更为稀缺的制约下依靠土地促进地方工业化和城市化,得益于独特的土地制度,其核心安排是强制低成本的征地制度和政府垄断的国有土地有偿出让制度(刘守英,2012)。地方政府一方面利用所掌控的土地征用权,以该幅土地6~10年的收益为补偿标准支付被征地农民安置补偿,另一方面通过对土地一级市场的垄断权力和建设用地的独家供应权,以远低于市场价格提供土地给企业用于工业建设,以高价提供商住用地获取巨额土地出让金,对推动中国快速工业化城市化阶段的经济发展起到了至关重要的作用。在强制性低价征收权和排他性土地供应权下,地方政府得以利用土地作为发动经济增长和结构转变的工具,以土地的宽供应保证地方GDP 的高增长(杜雪君等,2009)。2004~2018 年,全国城市建设用地面积由30781.28 平方公里增加到56075.9 平方公里,增加了25294.62 公顷,增幅为82.18%,年均增长1806.76 平方公里。与此同时,中国建成区面积也以年均增加2003.53 平方公里的速度由30406.19 平方公里扩增到58455.66平方公里①。

二是地方政府大量低价供地,以园区建设吸引企业入驻,促进地方工业化。在地区竞争和锦标竞赛驱使下,地方政府纷纷压低工业地价,不惜以远低于土地征收成本、甚至“零地价”出让,通过大量的招商引资加快地方工业化进程(杨其静等,2014),对地方政府而言,土地成为地方政府招商引资和推动地方固定资产投资的重要工具(刘守英,2014;王岳龙、邹秀清,2016)。对企业而言,低地价不仅使企业一次性预付的资本额减低,缓解了企业创办期流动性资金的约束,而且企业通过协议出让获得的工业用地成为其资产,还可以通过工业用地抵押向银行贷款为企业发展进行融资(李力行等,2016)。低价工业用地出让不仅会吸引资本进入,带动产业发展,同时由于就业的增加和地区经济发展,也会带动居住用地和商业用地需求量的增加,为地方政府创造更多土地财政收入。

三是地方政府通过土地出让以地生财和土地抵押融资从事城市基础设施建设,推动城市化。园区工业化虽然对地方GDP 的贡献巨大,但分税制后特别是2002年所得税改革导致地方政府原有体制下从企业获得的大量税收上缴中央,剩余的财政收入只能维持地方机构日常运转,用于城市基础设施和工业园区建设的资金捉襟见肘(曹广忠等,2009;汤玉刚、陈强,2012;石敏俊等,2017),地方政府转向通过城市发展增加地方可支配的土地出让收入和相关税收。在地方政府竞争中,城市环境和园区基础设施质量也成为吸引投资和人才流入的重要因素(金戈,2012)。随着经营性用地“招拍挂”出让制度确立和住房商品化改革,土地作为资产的属性日益显化,通过土地资本化获取资金投入城市基础设施和工业园区建设逐渐成了“以地谋发展”模式的重要一环(Peterson and Kaganova,2010;He et al.,2016)。地方工业发展带动了商业用地和居住用地的增值,地方政府从商住用地出让获得大量土地出让金收入用于城市建设(雷潇雨、龚六堂,2014)。除土地出让收入外,以地方融资平台为主体的土地抵押融资也成为城市基础设施和工业园区建设资金的重要来源,地方政府以土地作抵押向银行贷款和以储备用地作为担保获取用于城市发展建设的资金(陈志勇、陈莉莉,2010;葛扬、岑树田,2017),土地金融成为地方政府进行城市基础设施及工业园区建设的主要资金来源。

因此,在“以地谋发展”模式中,地方政府在整体上以土地宽供应促进经济增长,同时,低价出让工业用地发展地区工业,通过地区的经济增长带动商住用地价值增值,地方政府在获取土地出让收入后又进一步投入城市基础设施和工业园区建设,在提升城市化水平的同时推动地方工业和经济发展。

(二)“以地谋发展”模式的衰竭:典型化事实

不可否认的是,地方政府“以地谋发展”模式在中国经济发展的早期阶段对地方经济发展起到了巨大的推动作用,但是对土地的粗放利用和过度依赖也积累了许多问题。随着中国经济进入“新常态”,该模式中的许多问题日渐凸显,“以地谋发展”模式已经衰竭。

1. 土地的发动机功能减弱,对地方经济的拉动作用降低

在过去40年间,中国不仅依赖土地的宽供应作为发动机的功能,拉动着经济高速增长,而且利用土地供应开关调控经济节奏,经济过热时收紧土地供应,经济过冷时放开土地供应。但是,一个显然的事实是,土地发动机的功能在2010以后开始效力减退。如图1所示,2010年开始,中国经济增长开始减速,应对的策略之一也采取了放宽土地的供应,2008~2013年期间,年均建设用地供应量达到51.4万公顷。尽管如此,中国GDP增速没有回到曾经的高增长,还是一路下滑,GDP 增长率年均下降0.93%;建设用地供应也出现历史性峰值,到2014时,建设用地供应量比上一年减少9.08万公顷,之后的情形是,经济增长阶段转换和转型加快,经济增长维持在2013~2017年的年均7.1%的中高速水平,全国的土地供应量却在2013年后逐年下减少。这预示着,随着经济发展阶段转换,依靠土地宽供应拉动经济增长的模式已发生历史性转换。这一阶段土地对经济增长的影响表现为:放地拉增长→经济增速先增加后下降→继续放地拉增长→经济增速继续下行→土地需求量也随之下降,土地发动机功能不再。

土地对经济影响的减弱还反映在区域土地指标分配和使用上。为了保增长与保耕地,国家实行建设用地指标差异性供应。2011年前,为了保障东部沿海地区②的经济率先增长,每年的建设用地指标优先保证这些省份的使用,1998~2011年,东部省份建设用地指标平均每年占全国新增指标的55%~65%。从2011年开始,国家土地供应政策发生变化,东部地区主要以存量利用为主,新增指标向中西部地区倾斜,新增指标投放到中西部地区的量平均每年增加20%左右。在高增长年代,尽管国家的土地供应政策一直在向东部倾斜,但受年度供地指标约束,许多省份特别是东部沿海各省都存在供地指标不够用的情况。2011年原国土资源部的调研报告披露,31个省份普遍反映土地供应的计划指标严重不足,当年供地指标只能满足大多数省份需求总量的1/3。但是,随着经济增速的下滑,2013 年后多地开始出现土地指标供不出去的现象,2016 年上半年全国供地指标完成率不足35%。指标使用的差异在区域间的分化尤其明显,中西部地区部分城市甚至存在零供应、零成交的现象,这不仅表明建设用地指标约束对地方经济的影响减弱,也意味着土地作为发动机的功能的减弱,地方经济发展对土地的需求减弱,土地对经济的拉动作用降低。

2. 低价供地工业化方式问题凸显

中国之所以成为世界制造工厂,地方政府低价大面积供应工业用地是重要制度支撑。在中国工业化的起步阶段,以东部地区为主的地方政府通过低工业用地价格,吸引了大量高消耗、高污染的低端制造业,这的确对中国的工业化进程起到了非常大的推动作用。

地方政府一直致力于以低地价的招商引资发展工业化,尽管总的工业增加值依然在逐年增加,但工业增加值的增长率已经开始下降。更严重的是,单位工业用地产出的增长率下降更为明显。从2011 年开始,单位工业用地工业产出的增长率便逐步下降,从2013年以后下降更为明显,东部地区的单位工业用地产出增长率从2011 年的14.3%降至2017 年的-0.17%,中西部地区的单位工业用地产出增长率从2011年的20.6%下降到2017年的-0.39%。

近几年工业增加值增长率开始逐渐下降,主要是因为中国生产要素成本上升。虽然政府以财力补贴支撑的工业用地价格没有明显上升,但是,劳动力成本大幅上升,这在东部地区表现得尤为明显。

据德勤的测算③,中国2005~2015 年的10 年间劳动力成本上升了5 倍,远超GDP 的增长率。制造业劳动力的工资从2001 年的8750元升至2015年的51925元,上升了近6倍,这对以劳动密集型为主的工业企业形成巨大的成本压力。由于各类成本的攀升,依靠低成本、高要素投入的工业化阶段已经过去。东部地区的地方政府招商引资应该主动由过去劳动力密集型向资本密集型及技术密集型转变,但是由于地方官员在一个地区的任职往往只有5年,因此面对激烈的锦标赛竞争和官员考核机制,为了在任期内实现最大化的经济发展目标,地方官员往往更加关注于推动地区增长的短期利益,而推动区域增长的长期动力往往需要借助国家的资源配置和行政命令。在短期利益中,地方政府官员最关心的是招商引资来的项目中的厂房建设等固定资产投资所带来的直接的、短期的经济增长,而不是这些招商引资企业所能给该地区带来的长期的经济效益。因此,有限任期的地方官员倾向于选择的策略是,通过建立工业园区,在任期内尽可能多的通过低价出让工业用地吸引招商引资,他们更关心的是该项目短期所带来的固定资产投资,而不是未来给城市带来的工业总产值的增加。激烈的引资竞争会激励地方政府进一步压低土地价格,降低准入门槛,对前景差、存在过剩产能的行业敞开大门,这些企业的进入会挤占稀缺的土地资源,同时对技术密集型和资本密集型的高附加值产业产生“挤出效应”。在这种短期利益驱动下,大量的新区和工业园区中存在很多低质量的引资企业,在近几年经济下行、生产成本上升的压力下,这些企业的产值大幅下滑,债务压力开始凸显,许多城市的新城和工业园区工业增加值缩水严重。

相比东部地区而言,中西部地区的低地价招商引资开始时间较晚,但是发展模式与东部基本一致。目前而言,中西部地区用地量出现一个阶段的增长,工业园区和开发区的数量也在不断增加,目前中西部地区国家级经济开发区数量已经超过东部达到112个,但是,由于受交通不便、劳动力素质较低、市场规模小等因素影响,企业绩效和单位用地产出效率并不理想。在存在国家政策帮扶的情况下,中西部地区仍有30%以上的国家级开发区存在亏损,省级和地/市级开发区亏损更为严重。中西部地区模仿东部地区的低地价工业化模式一直绩效不佳(图2)。在近年来随着东部地区生产要素价格的上涨以及贸易摩擦,招商引资的企业并没有西迁,而是从东部地区转移到东南亚的越南和菲律宾等国。因此,在可预见的未来,中西部地区通过低地价招商引资的前景并不乐观。

3. 土地价格波动导致土地出让收入和储备用地抵押融资大幅减少,高度依赖土地的城市化难以为继并积累了大量的金融风险

中国依靠土地出让和土地抵押解决了快速城市化阶段基础设施建设的巨额资本来源问题,在地方政府财权少、事权多的困境下保证了各个城市基础设施建设投资以及城市化率的快速增长。但是由于土地价格的波动和土地抵押融资导致的地方债务风险的上升,这已经抑制了地方政府通过土地所获得的城市建设资金和城市基础设施建设投资。

首先,地方政府对土地出让收入产生严重依赖。2015年全国土地出让收入实际入库金额为6.51 万亿元,相比2008年增长了11.9倍,但扣除成本性支出后的土地出让净收益却仅增长了2.68倍,这一方面是因为土地出让成本上升,随着近年来很多城市的用地从原来的新增用地转向存量用地,加上农民权利意识觉醒,征地拆迁的成本大幅上升。2008年以来,政府土地出让成本大幅上升,很多地方征地成本占到土地出让收入的一半以上,2017年更是达到了80%。另一方面是因为国家对房地产市场的管控趋紧,使得地方政府通过土地出让获得的收益降低。成本上升导致政府的土地净收益下降,虽然中国土地出让实际入库金额一直在逐年攀升,但近几年全国扣掉成本的土地出让净收益仅剩20%左右(图3)。中国已告别低价征地的低成本城市化时代。

更为严重的是土地抵押支撑城市化产生的风险。在土地出让收益下降的情况下,政府还在加大基础设施投资,一些地区的新城、新区建设进一步扩张,面对城市建设资金的巨大缺口,储备用地抵押贷款自2007年后在城市化的资本来源中发挥越来越重要的作用。根据自然资源部的统计数据显示,2008年以来,土地抵押面积和金额从2008 年的16.6 万公顷和18107 亿元上升到2015 年的49.08 万公顷和113300 亿元。由于土地抵押贷款的主要用途是基础设施建设等一些收益性较低的项目,从这些项目中获得的收益很难偿还债务,政府土地抵押贷款的偿还也主要依靠土地出让收入(张莉等,2018)。土地出让金收入与地方财政收入的比值从2002年的28.4%上升到2017 年的56.91%,增长了28.51%,地方政府对土地出让金的依赖由此可见一斑。更有甚者,由于部分地区出现偿债能力不足,主要靠借新债偿旧债。审计署数据④显示,2012年36个地方政府本级政府性债务余额38475.81亿元,其中5个省会城市本级政府负有偿还责任债务的借新还旧率超过20%,最高的达到38.01%。

地方政府将土地出让金和储备用地抵押融资捆绑的土地资本化发展模式实质是在提前支取未来土地收入。但是,土地的未来收入具有不确定性,一旦土地市场价格出现波动导致地方政府土地出让收入减少出现偿债困难,银行对储备用地的高贷款率会迅速转化成不良贷款,甚至引发系统性金融风险(Du and Peiser,2014)。因此,以土地抵押贷款为重要组成部分的地方债务高企问题已经成了中国经济运行中的“灰犀牛”,高度依赖土地出让和土地抵押的发展方式积累了巨大的金融风险(Wang and Ye,2016)。但是目前中国的财政体制使得地方政府的财力捉襟见肘,在短期内依然难以改变通过土地出让和抵押融资发展城市的模式。这种以土地撬动融资的发展模式的过度使用不仅导致地方政府债台高筑,也过度透支了国民经济未来的流动性。由于地方政府投资的往往是一些收益较低的基础设施项目,这些项目的收入很难填补债务偿还压力,特别是对中西部欠发达地区而言,债务的偿还只能通过借新债还旧债的方式,这会导致债务空转,削弱经济中的流动性挤占私人以及地方政府的投资规模和机会,对城市化发展产生负面影响。也就是说,在地方政府以商业用地和居住用地出让撬动的债务融资规模上升到一定程度后,不仅不会提高城市固定资产投资规模,反而因为巨量的债务需要偿还,地方政府需要进一步土地出让和举债吸收国民经济中的资金偿还快要到期的债务,这一方面降低了国民经济的流动性,挤占了私人部门资金,同时削弱了地方政府城市基础设施等固定资产投资能力,进而抑制城市化发展和经济增长(图4)。

从区域来看,东部地区通过土地出让和土地抵押融资虽然积累了大量的政府债务风险和银行金融风险,但是由于东部地区位置优越伴以工业化的支撑,通过这套土地融资模式也为东部地区获取了用于城市化的大量资金,使得东部地区的城市化取得了跨越式的发展。但是对中西部地区而言,中西部地区通过产业发展、居民收入和土地市场对土地出让和土地抵押融资的支撑不足,2016 年中西部地区的土地出让金收入总和仅占全国当年土地出让金收入的42%,中西部地区效仿东部通过土地获取的用于城市化建设更主要依赖于土地抵押,由此形成的债务和金融风险比东部更为严重。

(三)假说

假说一:在地方政府主导发展和独特土地制度下,土地承担经济发展的发动机功能,地方政府通过增加土地供给,通过增加城市固定资产投资发展城市化,吸引招商引资发展工业化,进而拉升经济增长,增加地方政府财政收入。但是,过度使用“以地谋发展”模式会对地区经济发展产生负面影响。引资竞争可能会导致工业用地过度出让,这不仅会拉低招商引资质量,抑制工业产值的增加,还会阻碍产业升级;过度的土地收入依赖和抵押融资会增大地方政府债务和区域金融风险,而地方政府债务的偿还也主要是通过土地出让和借新还旧的方式,这种债务空转会透支国民经济流动性,削弱地方政府城市固定资产投资能力。因此,随着目前经济结构转型和发展条件的变化,在土地供应水平跃过一定水平后,进一步增加土地供给对经济增长的功能减弱。土地供给对地方工业化和城市化的贡献具有倒“U”型关系,地方政府“以地谋发展”模式已经难以为继。

我们利用门槛模型来验证该假说。土地供给水平与地方经济发展存在某一个门槛值或者临界值,当土地供给水平超过该临界值后,进一步出让土地对地方经济发展激励由正转负。随着经济增速放缓,土地需求下降,土地功能由发动机转向引致性。

假说二:中国发展起步较晚的中西部地区基本沿袭“以地谋发展”模式。但是,由于发展红利消失、市场规模过小、劳动力成本上升以及地理区位不便等,中西部地区的工业园区绩效不佳。中西部地区复制东部地区的城市化模式由于其商住用地以及储备用地价格低,地方政府不仅很难通过土地出让收入和土地抵押融资获得城市建设相匹配的资金,反而造成巨额的政府债务,城市化的不可持续性较东部地区更为严重。因此,“以地谋发展”模式的效果在东部和中西部地区存在区域异质性。中西部地区由于与东部地区的禀赋条件、制度环境以及发展阶段不同,土地对地方经济发展的贡献很弱,直接复制东部“以地谋发展”模式并不能产生相同的绩效。

我们将全国分为东部和中西部两个区域,分别对两个区域进行门槛回归验证土地对地方经济发展的影响,并对比东部地区与中西部地区门槛值的高低以及跨过土地出让门槛值的城市数量来验证该假说。

模型的设定与变量说明

(一)门槛模型的设定

门槛效应是指当一个经济参数达到特定的数值后,引起另外一个经济参数发生突然转向其他发展形式的现象,作为原因现象的临界值称为门槛值,并且该原因现象的门槛值由系统回归后内生得出,比起主观选择的结果而言更具有客观性。为了验证本文的假说,我们通过构造门槛回归模型将土地作为门槛变量来检验土地对经济增长以及工业化和城市化推动的“倒U”型特征。Hansen(1999)构建的面板数据门槛模型的基本形式为:

(二)变量选取

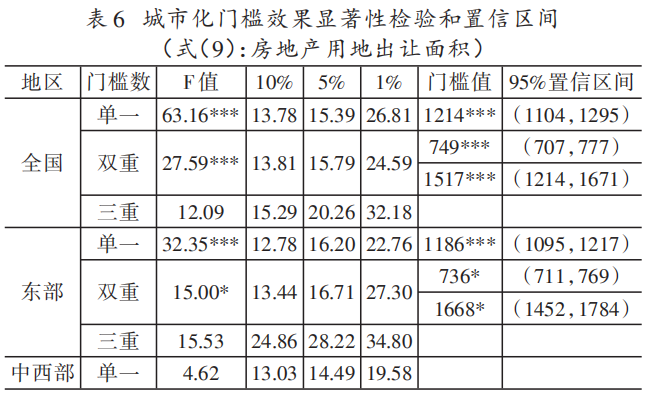

1.被解释变量及门槛变量

由本文第二部分的理论分析可知,在地方政府“以地谋发展”模式中,土地资源撬动地方经济发展主要通过城市建设用地宽供应拉动地方经济增长、大量低价出让工业用地推动地方工业发展、高价惜售包括商业用地和居住用地在内的房地产用地获取资金投资于城市基础设施以提高城市化水平这三个渠道⑤。土地宽供应对地区经济增长主要体现在地区GDP的增长变化上,土地对工业化的发展的影响主要直观的体现在地方政府出让工业用地后通过招商引资对城市工业总产值的变化上,土地对城市化的影响主要表现在地方政府在获取土地出让和融资收入后对城市固定资产投资的变化上,因此,为了验证“以地谋发展”模式的效果以及该发展模式的可持续性,我们选择了GDP代表地方经济发展水平,选择了工业总产值代表地方工业化水平,选择了城市固定资产投资反映城市化水平,具体如下:

值得说明的是,在以土地为核心的门槛变量选择上,在现有的诸多研究土地出让与经济发展关系的文献中,其模型反映土地出让对经济影响的土地变量的选择大多以土地价格(葛扬、岑树田,2017)和土地出让宗数(陶然等,2007)为主。但是,从价格角度来看,由于存在协议出让和地方政府间的以地招商引资竞争,土地的价格存在着明显的价格扭曲,无法充分反映与经济发展的关系;从土地出让宗数角度看,虽然总体而言土地出让宗数与出让面积呈正相关,但是由于不同类型项目的用地面积不同,单纯的通过土地宗数很难真实的反映出城市用地的出让情况,因此本文以土地出让面积作为核心门槛变量。

(三)数据来源与描述性统计

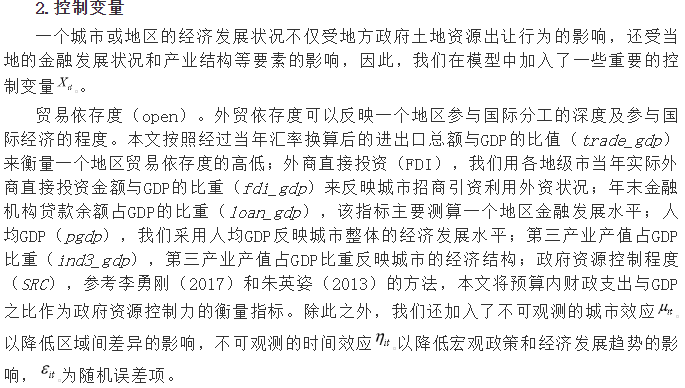

本文构建了一个样本期为2009-2017年的地级市面板数据⑥,所使用的原始数据主要来源于《中国国土资源年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》和各省份统计年鉴。样本包括全国259个地级市,剔除掉了新疆、西藏等存在大量数据缺失的城市和少数存在明显统计错误的样本。样本期确定为2009-2017年,相关变量的描述性统计分析详见表1:

实证分析结果与门槛特征分析

地方政府通过土地出让推动城市经济增长的发展模式对当地经济影响的传导机制为:地方政府在当年出让工业用地和房地产用地后,通过房地产用地的出让可以立即获得土地出让金和土地抵押融资贷款,在较短时间内资金就可以投入完善城市交通及园区等配套基础设施的建设中。而地方政府出让工业用地,投资方在获得工业用地的使用权后,需要一段时间的建设才能投产影响工业总产值以及地区GDP。因此,在房地产用地出让后的短时间内,用于城市和周边配套基础设施建设的城市基础设施固定资产投资对当地的经济增长起主要拉动作用。而在经过一段时间的建设期的工业项目建成并投产后,可以形成产能并对当地的工业总产值和GDP产生贡献。也就是说,土地在出让后,对地方城市化的影响会在当年就显现出来,对工业化和地方经济发展的影响要经过一到两年后的时滞。这与当前地方政府先建设城市基础设施然后发展工业化的产业新城建设相一致。

因此,我们按照先总后分的方式,先报告滞后两年的城市建设用地对经济发展的门槛效应回归结果,接着从土地对工业化和城市化影响的角度分别报告滞后两年的工业用地对工业化影响的门槛效应回归结果以及当年的房地产用地对城市化的门槛效应回归结果。由于不同地区的经济基础和发展条件差异,我们将259个地级市的面板数据分成了全国、东部地区和中西部地区,分别检验“以地谋发展”模式在全国范围、东部地区和中西部地区的效果差异及可持续性。

在门槛回归分析的步骤上,我们设置100个网格搜寻点,并进行300次“自举法”检验(Bootstrap)重复,首先检验样本是否存在门槛效应,先对模型进行单门槛检验,如果结果显著,则继续进行双重门槛和三重门槛检验,直到结果不显著为止,在无法拒绝零假设前的最终门槛数量即为模型存在几重门槛。对于不存在门槛效应的模型,我们用固定效应模型进行稳健性检验以验证模型是否存在线性关系。接着,在存在门槛效应的情况下,进一步估计每一个门槛的门槛值水平,最终汇报门槛回归的参数估计结果。

(一)地方经济发展的门槛效应

首先,我们来检验滞后两年的城市建设用地出让对城市GDP 的门槛效应以验证土地对城市总体的经济发展的贡献及变化情况(式(7))。

表2 显示的是全国、东部和中西部地区城市建设用地面积门槛的显著性检验、门槛估计值和置信区间。根据式(7)依次进行单门槛,双重门槛的检验,检验结果表明,全国和东部的建设用地出让在1%的显著性水平上存在单一门槛,但双重门槛并不显著⑦,而中西部地区的单一门槛估计值并不显著,因此我们在表3的参数估计结果中加入了对中西部地区的固定效应检验,作为稳健性检验验证城市建设用地出让面积与GDP间的线性关系。土地出让对地区经济发展影响的参数回归结果如表3所示:

表3中,模型(1)~(3)分别表示全国范围、东部、中西部地区的门槛模型参数估计,由于中西部的门槛效应不显著,因此为了验证结果的稳健性,我们在模型(4)中加入了中西部地区固定效应模型的参数估计结果。

在模型(1)全国层面中,城市建设用地出让面积对GDP增长的门槛值为4169公顷,根据门槛变量的系数,在城市建设用地出让没有达到门槛值4169公顷,即地方政府的城市建设用地出让面积小于4169公顷时,城市建设用地出让面积的增加对GDP存在较为显著的正向影响,系数为0.098,并在1%的显著性水平上显著。这意味着,地方政府增加城市建设用地的出让会促进地方的经济增长。而当城市建设用地出让面积跨过门槛值后,城市建设用地面积对GDP的影响由正转负,系数变为-0.021,城市建设用地面积的进一步增加会对GDP产生负面影响。因此,在全国层面,土地对地方经济发展存在着显著的“倒U”型门槛效应。根据我们的假设,从土地对经济影响的宏观角度看,在当前经济增速下滑的情况下,中国更需要的是结构的升级和调整,过去粗放式的放地拉增长不仅不会促进地方经济增长,反而可能会造成土地资源的扭曲和浪费,导致地方低质量的引资和金融风险的积累,对经济产生抑制作用。这与本文的假说一相符。

分区域而言,城市建设用地对GDP的影响在不同地区存在显著的异质性。模型(2)东部地区城市建设用地对GDP 影响的门槛值为4045公顷,与全国范围的门槛值基本一致。东部地区在城市建设用地出让面积未跨过4045 公顷前,增加建设用地的出让对地区GDP 存在积极影响,系数为0.031,但是当出让面积过多,超过4045公顷后,过度出让城市建设用地对GDP的影响由正转负,因此土地出让对地方经济发展在东部存在显著的“倒U”型门槛特征。在2017年东部地区有超过60%的城市,其城市建设用地出让面积超过了门槛值,因此从整体上而言,东部地区的土地出让对经济发展已经进入了负面影响大于正面影响的阶段。模型(3)中西部地区不存在显著的门槛效应,以城市建设用地作为门槛值和门槛变量的系数估计值均不显著。模型(4)是中西部地区固定效应模型的参数估计结果,由结果可以看出,城市建设用地对GDP影响的系数在固定效应模型中也不显著,即土地出让对GDP不存在明显的促进作用。近些年为了刺激中西部的经济发展,国家在用地指标上一直在向中西部地区倾斜,但是由于中西部地区禀赋条件相对较差,虽然投入量在增大,但土地的使用效率低,并没有得到有效利用,土地发动机在中西部地区并没有取得理想成效。因此,可以认为,从整体上而言,在中西部地区土地出让对经济发展影响很小,贡献很弱,中西部地方政府效仿东部,通过放地拉动经济增长的“以地谋发展”模式并没有取得明显效果,这与本文假说二相一致。

综上所述,地方政府通过土地宽供应拉动经济增长的土地发动机功能对经济发展的影响在全国层面存在显著的“倒U 型”特征,目前该发展模式在东部和中西部存在的问题不同,但均难以为继。

(二)地方工业化的门槛效应

接着,我们检验滞后两年的工业用地出让对城市工业总产值的门槛效应(式(8))以验证工业用地出让对工业化的影响、在不同地区的差异以及该发展模式的可持续性。

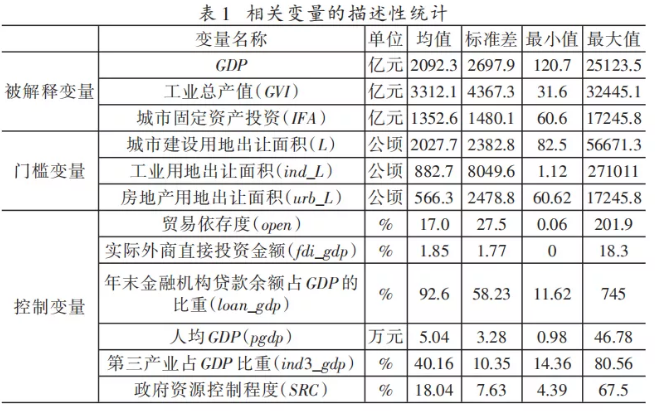

由表4 的结果可以看出,全国和东部的工业用地出让对工业化的影响的单一门槛和双重门槛效应均在1%的显著性水平上显著,而三重门槛效应不显著,因此全国和东部的工业用地出让对工业化的影响均存在双重门槛。中西部的单一门槛效应未能通过显著性检验,因此不存在门槛效应。表5报告了以式(8)检验工业用地在不同地区对地方工业化影响模型的参数估计结果。

表5中模型(1)~(3)分别报告了全国及各区域的工业用地出让与工业化关系的门槛模型参数估计结果,由于中西部地区不存在门槛效应,因此我们在模型(4)中汇报了中西部固定效应模型的参数估计结果作为稳健性检验。

根据模型(1),在全国层面工业用地出让面积对工业化的影响存在两个门槛,分别是477.14公顷和928.96公顷,当工业用地出让面积小于477.14公顷时,增加工业用地面积的出让对工业总产值有非常显著的正向影响,系数为1.75,随着工业用地出让面积的进一步增加,工业用地对工业总产值的贡献逐渐降低,在工业用地出让面积超过928.96公顷后,进一步增加工业用地的出让会抑制工业总产值的增加。因此,土地对工业化存在着显著的“倒U”型门槛效应。

根据我们的假设,地方政府为了招商引资吸引企业入驻,多年来的低地价思路一直没有发生变化,但是激烈的招商引资竞争和过量的低价工业用地出让可能会导致低质量的引资,使得大量低效率落后产能聚集,产生产能过剩和产业雷同等不良后果,这不仅抑制了工业总产值的增加,甚至可能阻碍产业升级。因此,在全国层面的回归结果符合本文的假说一。

模型(2)东部地区的整体回归结果与全国层面相似,工业用地的出让对工业总产值的影响在东部地区存在显著的“倒U”型门槛特征,但东部地区的门槛值大小远高于全国层面的门槛值,第一个门槛和第二个门槛值分别为880 公顷和1757.60 公顷,这与实际相符,东部地区工业发达,对工业用地的需求高,因此工业用地对工业总产值影响的门槛值相比其他地区高很多。2017 年东部地区94%的城市工业用地供给量超过了第一个门槛值,76%的城市超过了第二个门槛值,意味着东部地区有3/4 的城市存在着较为严重的工业用地过多供给情况,已经对工业增加值产生了较大负面影响。由模型(3)门槛回归的结果,中西部地区工业用地出让与工业总产值不存在门槛效应,模型(4)中西部固定效应模型的结果中工业用地出让面积与工业总产值的影响也不显著。因此,由于交通、劳动力、经济基础等禀赋条件较差,对资本和企业的吸引力差,中西部地区地方政府效仿东部地区通过低价工业用地出让的工业化发展模式效果并不显著,中西部地区很难复制东部地区土地工业化的成功经验。这验证了本文的假说二。

综上所述,通过对全国层面和不同区域的回归分析,目前低价工业用地发展工业化的模式在东部和中西部都面临着不可持续的问题。

(三)地方城市化的门槛效应

最后,我们检验当年房地产用地出让对城市基础设施固定资产投资的门槛效应(式(9))以验证土地对城市化的影响及可持续性。

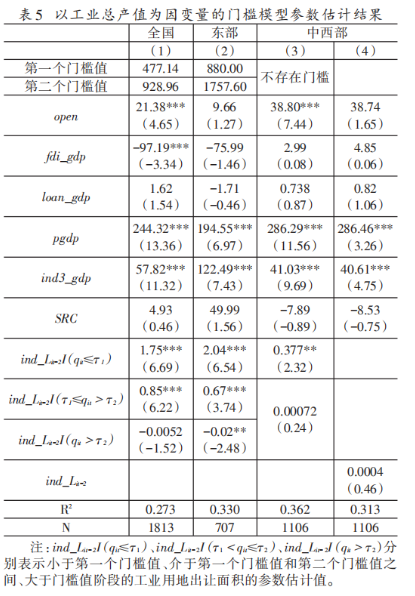

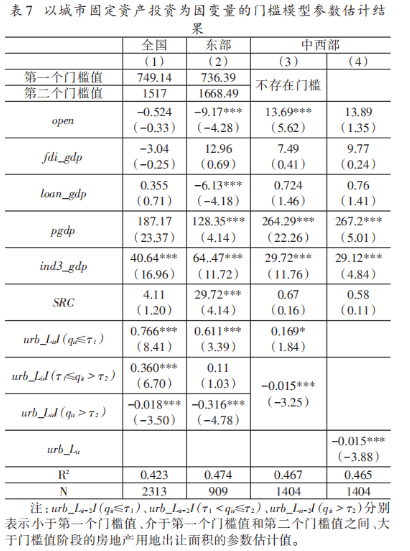

由表6 可知,不同地区房地产用地对城市固定资产投资的影响的门槛值估计结果与土地对GDP 和工业总产值的结果相似,在全国和东部双重门槛效应显著,存在双重门槛,而在中西部地区不存在门槛值。表7给出了式(9)房地产用地出让对城市固定资产投资在不同地区的影响的参数回归结果。

模型(1)反映了全国层面房地产用地出让对城市固定资产投资的参数回归结果。房地产用地出让面积对城市固定资产投资的门槛值分别为749.14公顷和1517公顷,在城市的房地产用地出让面积小于第一个门槛值749.14 公顷时,增加房地产用地的出让可以显著的提升城市固定资产投资的增加,系数为0.766,当房地产用地出让面积进一步增加,介于第一个门槛和第二个门槛之间时,房地产用地的出让对城市固定资产投资的正向影响开始减弱,但是依然有积极影响,而当房地产用地的出让面积进一步增加,跨过第二个门槛值后,房地产用地面积的进一步扩大会对城市固定资产投资规模的扩大产生负面影响,系数为-0.018并在1%的显著性水平上显著。因此,在全国层面房地产用地的出让对城市固定资产投资存在显著的“倒U”型门槛效应。究其原因,根据我们的分析和假说,在地方政府通过土地出让和融资的早期阶段,地方政府债务压力小,通过土地获取的融资可以大量的投入基础设施等固定资产中,但随着土地融资的规模扩大,相关债务也水涨船高,而债务的偿还又主要是通过土地出让收入和借新债还旧债,因此这导致了债务空转,同时让地方政府被动陷入了不断通过扩大土地出让规模以获取偿还债务的资金的“庞氏骗局”,这不仅透支了地方固定资产投资,还产生了较为严重的地区金融风险。因此模型(1)的回归结果印证了本文的假说一。

房地产用地的出让对城市化的影响在不同地区也有着较大的差异。在模型(2)东部地区中,房地产用地的出让对城市固定资产投资的影响存在显著的先正后负的“ 倒U”型双重门槛特征,门槛值分别为736.39 公顷和1668.49 公顷,与全国层面的门槛值相比略高,东部地区经济水平较高,房地产用地出让和融资获取的资金多,同时对债务的承载力高,因此门槛值也较高,这符合现实情况。2017 年东部地区有79%的城市房地产用地的出让面积跨过了第一个门槛值,而房地产用地出让面积超过第二个门槛值的城市也达到了55%,这可以看出目前有相当一部分地方政府的城市建设存在着较为严重的土地依赖,过度的土地融资所产生的债务风险增大了地方政府的偿债压力,削弱了地方政府通过土地出让和融资获取资金支持城市建设的能力。而在中西部地区,模型(3)门槛回归显示房地产用地对城市固定资产投资的影响不存在非线性的门槛效应,但是在(4)固定效应模型中,房地产用地的出让对城市固定资产投资存在显著的负相关性,其系数为-0.015,并在1%的显著性水平上显著。这论证了本文的第二个假说——中西部地区由于禀赋条件较弱,通过模仿东部地区土地出让和融资所获取的资金不仅难以对城市固定资产投资产生足够的支持,同时积累的地方债务还会抑制城市化的发展。因此在“以地谋城市化”上,中西部地区很难复制东部地区的发展模式。由上述回归结果可知,房地产用地的出让对城市化的影响在整体上存在“倒U”型关系,目前东部地区该发展模式主要问题是土地的过度依赖以及由此导致的地区金融风险,而中西部地区由于区域条件等现实原因,很难复制东部地区的发展模式。

结论与政策建议

本文利用2009~2017年的地级市面板数据,分析了中国地方政府“以地谋发展”模式发生的阶段性转变,通过门槛模型检验了地方政府在控制土地要素的基础上采取不同的土地出让策略对地方经济增长、工业化、城市化的影响。实证研究的结论为:自20世纪90年代起开启的“以地谋发展”模式在中国的经济发展初期的确起到了非常大的推动作用,通过对土地市场的把控和利用,显著拉动了地方工业化、城市化及经济的跨越式发展。随着中国经济发展进入转型期,“以地谋发展”模式积累的问题逐渐出现,土地对地方经济的拉动作用已经衰竭,部分地区甚至由于风险的增加,过度投放土地反而会抑制地方经济增长,这一问题主要集中在东部地区。中西部地区由于地理区位、制度成本和发展环境的差异,尽管在其发展起步阶段复制了“以地谋发展”模式,但是绩效不佳。依据经验事实和模型检验得出,随着中国经济发展阶段转型,“以地谋发展”模式的功能不再,效力衰竭。中央政府必须明确不再以地保发展,不再以土地参与宏观调控,同时加快土地制度改革为地方经济发展创造新的动力来源。地方政府必须改变土地作为增长发动机的功能,告别“以地谋发展”模式。当然,由于地方政府习惯这套发展模式,尽管“以地谋发展”的效力减退,还会继续使用谋发展,但由此带来的发展代价和风险将更大。

(作者单位:刘守英、熊雪锋,中国人民大学经济学院;王志锋、张维凡,中央财经大学管理科学与工程学院)

注释

①数据来源为中经网统计数据库。

②本文依照国家统计局对三大经济地带的区域划分方法,将全国分成了东部、中部和西部地区。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东和海南11个省(直辖市);中部地区包括黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、江西、湖北、湖南8个省;西部地区包括四川、重庆、广西、云南、贵州、西藏、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(自治区、直辖市)。

③参见2016年7月2日下午中国信息化百人会与德勤联合发布的《2016全球制造业竞争力指数》报告(中文版)。

④数据来源:中华人民共和国审计署,《审计结果公告:36个地方政府本级政府性债务审计结果》(2013年第24号,总第166号),http://www.audit.gov.cn/n5/n25/c63632/content.html,2020-04-06。

⑤根据《城市用地分类与规划建设用地标准 GB50137-2011》,城市建设用地指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地。

⑥之所以选择2009年为起始年份,是因为国发[2006] 31号严格规定土地出让必须经过招拍挂,仅当该块土地只有一个意向用地者时才可以采用协议方式出让,该措施不仅使得工业用地协议用地出让比例从2006年的95%降到2008年的20%,也使得城市建设用地出让在2007和2008年出现下滑,2008年后才逐渐回升。因此,可以将2009年看成该政策实施后土地市场交易规范完善的起始年。

⑦由于篇幅所限,本文没有提供门槛回归结果的LR图。有兴趣读者可联系本文作者索取。

参考文献

(1)曹广忠、袁飞、陶然:《土地财政、产业结构演变与税收超常规增长——中国“税收增长之谜”的一个分析视角》,《中国工业经济》,2009年第12期。

(2)柴铎、吴云艳、周小平、林梦柔、赵松:《中国城市土地市场分化、土地财政依赖度与经济风险评价——73城地价动态监测数据实证》,《城市发展研究》,2018年第10期。

(3)陈志勇、陈莉莉:《“土地财政”:缘由与出路》,《财政研究》,2010年第1期。

(4)杜雪君、黄忠华、吴次芳:《中国土地财政与经济增长——基于省际面板数据的分析》,《财贸经济》,2009年第1期。

(5)范子英:《土地财政的根源:财政压力还是投资冲动》,《中国工业经济》,2015年第6期。

(6)葛扬、岑树田:《中国基础建设超常规发展的土地支持研究》,《经济研究》,2017年第2期。

(7)蒋省三、刘守英、李青:《土地制度改革与国民经济成长》,《管理世界》,2007年第9期。

(8)金戈:《中国基础设施资本存量估算》,《经济研究》,2012年第4期。

(9)李力行、黄佩媛、马光荣:《土地资源错配与中国工业企业生产率差异》,《管理世界》,2016年第8期。

(10)雷潇雨、龚六堂:《基于土地出让的工业化与城镇化》,《管理世界》,2014年第9期。

(11)刘守英:《“以地谋发展”模式的风险与改革》,《国际经济评论》,2012年第2期。

(12)刘守英:《直面中国土地问题》,中国发展出版社,2014年。

(13)刘卓珺、于长革:《中国财政分权演进轨迹及其创新路径》,《改革》,2010年第6期。

(14)罗必良:《分税制、财政压力与政府“土地财政”偏好》,《学术研究》,2010年第10期。

(15)石敏俊、范宪伟、郑丹:《土地开发对城市经济增长的作用机制和传导路径》,《中国人口资源与环境》,2017年第1期。

(16)陶然、陆曦、苏福兵、汪晖:《地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思》,《经济研究》,2009年第7期。

(17)陶然、袁飞、曹广忠:《区域竞争、土地出让与地方财政效应:基于1999~2003年中国地级城市面板数据的分析》,《世界经济》,

2007年第10期。

(18)王媛、杨广亮:《为经济增长而干预:地方政府的土地出让策略分析》,《管理世界》,2016年第5期。

(19)汤玉刚、陈强:《分权、土地财政与城市基础设施》,《经济社会体制比较》,2012年第6期。

(20)王岳龙、邹秀清:《土地出让:以地生财还是招商引资——基于居住—工业用地价格剪刀差的视角》,《经济评论》,2016年第5期。

(21)杨其静、卓品、杨继东:《工业用地出让与引资质量底线竞争——基于2007~2011年中国地级市面板数据的经验研究》,《管理世界》,2014年第1期。

(22)张莉、年永威、刘京军:《土地市场波动与地方债——以城投债为例》,《经济学(季刊)》,2018年第4期。

(23)赵燕菁:《土地财政:历史、逻辑与抉择》,《城市发展研究》,2014年第1期。

(24)郑思齐、孙伟增:《“以地生财,以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究》,《经济研究》,2014年第8期。

(25)周飞舟:《锦标赛体制》,《社会学研究》,2009年第3期。

(26)朱英姿、许丹:《官员晋升压力、金融市场化与房价增长》,《金融研究》,2013年第1期。

(27)He,C.,Yi Z. and Huang,Z.,2016,“Fiscal Decentralization,Political Centralization and Land Urbanization in China”,Urban Geography,Vol. 37(3),pp.436~457.

(28)Hansen,B. E.,1999,“Threshold effects in non-dynamic panels: estimation,testing,and inference”,Journal of Econometrics,Vol.93(2),pp.345~368.

(29)Du,J.,Peiser, R. B.,2014,“Land Supply,Pricing and Local Governments’ Land Hording in China”,Regional Science and Urban Economics,Vol.48,pp.180~189.

(30)Peterson,George E. and Olga Kaganova,2010,“Integrating Land Financing into Sub- national Fiscal Management (reportno.5409)”,World Bank Policy Research Working Paper.

(31)Wang,W.,Ye,F.,2016,“The Political Economy of Land Finance in China”,Public Budgeting & Finance,Vol. 36(2),pp.91~110.