本文为牛津大学出版社于2019年出版的《How Nations Learn》(Arkebe 和Kenichi Ohno 主编)一书的第八章,原文为英文,作者为北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫与复旦大学经济学院院长张军,原标题为“China: Learning To Catch-up in a Globalized World”。文章分析了在一个全球化的世界,中国是如何学会利用发后优势,通过引进先行者的技术和发展加工贸易来实现快速经济追赶的。该文是对中国在开放战略上积极寻求走国际大循环发展道路的真实写照。澎湃新闻经授权转载,现标题为编者所加。文章由石烁翻译,张军修订。

本章概要

中国是战后极少数能成功实现较长时期高速增长的经济体之一。给定它的人口规模,中国的增长堪称奇迹。以出口品的技术复杂度和科技进步的速度来衡量,中国也是后来者中技术学习最快的国家之一。考虑到40年前极低的起点和普遍贫困的状况,中国今天的成功经验对其他后来者具有参考价值。

中国所实现的快速的技术进步及经济发展的成功来自于它在1978年做出的发展战略上的根本转变。它放弃了教条主义和不切实际的赶超思想,并通过市场化的改革和开放政策在给予原有的不符合比较优势的产业必要的保护补贴以维持稳定的前提下,创造条件让给符合比较优势的产业快速变成竞争优势,并由资本的快速的积累和符合比较优势部门的快速扩张,不断矫正不符合自身优势的经济结构,为消除转型期的各种扭曲创造条件,在稳定和快速发展中过渡到完善的市场经济体系。在此过程中,中国努力改革其管理经济的体制去适应这些变化,并制定一系列行之有效的工业化政策把中国从一个相对封闭的经济转变成在制造业上具有全球竞争优势的世界工厂。

中国的经验也指出了战后延续至今的发展经济学的缺陷。已有的发展经济学对后来者的赶超战略的建议没有能够遵循产业结构演变的内生逻辑,忽视了资源和要素禀赋的结构在成功的工业化战略中的决定性影响。由林毅夫倡导的发展经济学的第三波理论,即新结构经济学,基于战后那些包括中国在内的成功实现追赶的高成长经济体的经验,强调了基于要素禀赋结构的动态比较优势原理在实现工业化和快速经济增长中的重要性。根据新结构经济学,后来者在工业化中务必摈弃现成的教条,尊重和正视自身的初始条件、要素禀赋的结构和经济制度等制约条件,从实际出发,用看上去是次优的方式,逐步克服各种约束条件,在学习中不断积累物质资本和人力资本,小步快跑,实现从技术模仿到技术创新的转变。

关键词 :追赶、经济发展、中国经济

1、导言

虽然这些年经济增速有些放慢,但从1978年开始,中国经济在过去40年里还是保持了年均超过9%的增长率。这使得中国的人均GDP从1978年不足200美元提高了2017年的约8700美元。考虑到中国有将近14亿的人口,8700美元的人均水平让中国的GDP总量约为12万亿美元,占世界经济的比重从1978年的1.8%提高到2017年的15%左右,仅次于美国成为世界上第二大经济体。2010年,中国的货物出口超过德国,成为世界第一大出口国,而且97%以上的出口产品是制造业产品,成为18世纪工业革命以来继英国、美国、日本、德国之后的世界工厂。不仅如此,中国的技术进步和出口产品的技术复杂性提高迅速,与发达经济体的差距大幅度缩小。作为全球重要的制造大国,如今中国在全球生产链中的地位持续上升,不仅出口的附加值显著提高,技术进步加快,而且正在从技术模仿者向创新者转型。

由于快速的经济发展,中国的城镇化进程快速推进,城市化率从1978年的18%上升至2016年的57%,保持了年均一个百分点的城市化速度,这也意味着平均每年新增了1000多万的城市人口。正是得益于快速的经济增长,中国也为世界的减贫工作做出了贡献,贫困人口规模从1985年的1.25亿,下降至2016年的5千万,中国对全球减贫的贡献率超过70%。

这一切来之不易。中国在1950-80年代实行了计划经济并推行重工业优先发展的进口替代战略,放弃了后来者的优势,试图借助于自力更生的工业化战略实现对发达经济的追赶。这一违反自身比较优势的发展战略让中国丧失了作为后来者可以学习先行者技术的机会。在将近30年的时间里中国并没有摆脱全面的贫困。到1978年时,中国的人均收入水平连撒哈拉沙漠以南非洲国家平均收入的1/3都没有达到。而且有80%的人口生活在农村,差不多84%的人口生活在每天1.25美元的国际贫困线之下。

在这期间,不断的政治运动,特别是经历长达10年的激进的“文化大革命”运动之后,中国经济几乎到了崩溃边缘。1977年12月,据时任国务院副总理李先念在全国计划会议上的估计,“文革”十年造成的国民收入损失约为5000亿元人民币。这个数字相当于建国30年全部基本建设投资的80%,超过了建国30年全国固定资产的总和。[1]

在这么一个初始条件下,从1978年到2017年,得益于不切实际的发展思想向务实的发展范式的转变,加之推行市场化的改革和对外开放,中国经济取得了连续40年平均每年9.5%的增长速度,在人类经济史上不曾有任何国家或地区曾以这么高的速度持续这么长时间的增长,并且中国的对外贸易平均每年保持14.5%的增长速度,在人类经济史上也没有任何一个国家能够这么快速从封闭经济变成开放经济。

把中国取得的经济成就归因于她的改革和开放当然是对的。但是,作为工业化的后来者,它真正的成功之处在于从一开始把握住了向先行工业化国家和先进经济体的学习机会,并能够利用这些机会来充分发挥其作为后来者的优势,快速推动了本土的工业化和经济转型,最终使中国恰当地纳入全球经济,成为全球经济和贸易增长的最重要贡献者。作为大国,中国毫无疑问是战后最成功的学习者。

那么,40年前,中国是如何转变其思想并开始其学习之旅的呢?为了回答这个问题,我们在本章将首先回顾和讨论1978年以来中国在发展战略上所发生的重大转变以及促成这些转变的触发因素。然后,我们将上世纪80年代中国是如何从自力更生的工业化转向基于其作为后来者优势的工业化的。在这里我们将注意力转向华南的经济特区在政策学习和技术学习中扮演的重要角色和珠江三角洲作为出口加工区的崛起。由于中国放弃了自计划经济时期以来执行的违反自身比较优势的工业化战略,就需要顺势对原有计划管理体制进行改革以推动计划经济向市场经济的转型。我们将看到,中国谨慎地在制度改革和向市场经济转轨中使用了双轨制的策略,这确保了转型的进程平稳,避免了俄罗斯和东欧转型时出现的动荡和出现L型增长。

在第三部分,我们将目光转向以上海为中心的长江三角洲地区。作为中国相对最发达的地区,这里成为90年代之后向外资开放和加快制造业参与全球试产链的规模更达的试验区。该地区的崛起一方面得益于早期珠江三角洲加工出口和人力资本和物质资本的快速积累,更因为中国在90年代决定开发上海浦东,由此推动一系列市场化的改革政策,并开始实行对FDI的更加开放的政策。长江三角洲的崛起不仅加快了中国与全球经济的一体化,更是让中国通过鼓励与FDI组建合资企业和独资企业获得技术和管理上的巨大进步。

中国今天已经是全球第二大经济体和第一大货物贸易国。中国过去几十年在技术学习和小步快跑的工业化战略上取得的成功,有很多值得总结的经验,并对其它后来者有借鉴的价值。我们在本章的最后部分将从理论上回答为什么过去40年中国会成为好学生。

2、发展范式转变的起点:先行者的试验

(1)他山之石、可以攻玉

2018年中国迎来改革开放40周年。1978年,74岁的邓小平在被政治运动打倒三次之后,刚刚回到领导岗位不久。由于其资历和影响力,尽管并不担任最高领导职务,但邓小平仍被公认为党和国家的实际领导人。我们并不知道1978年那一年在最高层发生了什么,但是这一年看上去非同寻常。1978年12月18-22日在北京召开了著名的中共十一届三中全会,会议决定终止毛泽东时代的文化大革命及频繁而激进的政治运动,将注意力转向经济发展和对外开放。但是在这个会议召开之前,中共领导人在更大范围内秘密召开了长达36天的工作会议,邓小平在会上劝说并希望党和国家的领导人能够就转向经济发展和对外开放的建议达成共识,同时呼吁党内人士解放思想,摈弃让中国深受其害的乌托邦和教条主义,转向务实主义的发展战略。

据说有多个重要的报告在这个会议上被散发学习,其中一些报告是基于一些领导人和政府部门对外部世界的考察写出的。是的,中国封闭自己已经超过20年之久。就在1978年,邓小平鼓励领导人出国考察。由于安排了13位领导人20人次到欧洲和亚洲的多个国家考察,这一年后来被称为出国年。邓小平本人去了日本和新加坡,看到了发达国家的先进技术和更高的生活水平。他坐上了日本的新干线高速列车,参观了松下电器公司,对中国的落后感慨不已,更对新加坡如何利用外资发展出口表现出极大的兴趣。[2]

1978年4月,中国国家计划委员会和外贸部也曾组织了“港澳经济贸易考察团”去香港和澳门考察。回到北京后考察团向国务院提交了一份考察报告《港澳经济贸易考察报告》,报告建议把靠近香港的宝安县(即后来的深圳)和靠近澳门的珠海县划为出口基地,力争三五年里建设成为对外生产加工基地以加强大陆与香港和澳门的经贸联系。这个建议的理由很简单,香港的地价和劳动力价格都太昂贵,如果能在珠海和宝安建立一些与出口加工和航运有关的一个工业区,既可以充分发挥广东的土地和劳动力的比较优势,又可以利用香港澳门的资金和技术,岂不是一举两得。

以时任国务院副总理的谷牧为团长的代表团在1978年5月还访问了欧洲,特别是西德,历时36天。访问期间,欧洲经济的自动化、现代化、高效率,给考察团成员留下了深刻印象。他们看到:西德一个年产5000万吨褐煤的露天煤矿只用2000名工人,而中国生产相同数量的煤需要16万工人,相差80倍;瑞士伯尔尼公司一个水力发电站,装机容量2.5万千瓦,职工只有12人。我国江西省江口水电站,当时装机2.6万千瓦,职工却有298人,高出20多倍。法国马赛索尔梅尔钢厂年产350万吨钢只需7000工人,而中国武钢年产钢230万吨,却需要67000名工人,相差14.5倍。法国戴高乐机场,1分钟起落一架飞机,1小时60架;而北京首都国际机场半小时起落一架,一小时起落两架,还搞得手忙脚乱。

1978年6月回国后,谷牧副总理向邓小平和其他领导人汇报了出访情况。

领导人在在三个月里连续20多次召开会议听取和研究这些国外的考察报告,形成了中国应抓住机遇发展经济的基本想法。1978年9月12日,邓小平在访问朝鲜时同金日成说:“我们一定要以国际上先进的技术作为我们搞现代化的出发点。[3]

(2)让部分地区先行一步

得知港澳考察报告的建议和中央领导人的初步想法之后,1978年6月20日,宝安和珠海所在的广东省便着手研究关于迅速开展对外加工装配业务和宝安、珠海两县的建设问题。10月23日,广东省向国务院上报了关于宝安、珠海两县出口基地和市政规划的设想。1979年3月5日,国务院同意两县改设为市并明确提出要吸收港澳同胞和华侨的资金,合建工厂。

与广东省不谋而合的还有香港招商局提出的要在宝安的蛇口设立工业区的方案。招商局是清朝北洋大臣李鸿章于1872年创办的,已有100多年的历史。时任香港招商局副董事长的袁庚建议,在靠近香港的蛇口建立工业区,利用其廉价的土地和劳力,加上香港的资金和技术,可以发展加工出口。1979年1月6日,蛇口工业区的方案报送国务院得到同意,划出2.14平方公里建设工业区并确定特殊政策,包括在税收、关税等方面给予优惠。1979年7月20日,蛇口工业区破土动工,成为中国第一个出口加工区。

受亚洲“四小龙”利用外资和外国技术加快经济发展的考察报告的影响,广东省希望中央给广东放权,抓住先行者产业转移的机会,让广东充分发挥自己的后来者优势,先行一步”。作为起点,除了蛇口工业区之外,考虑到与香港毗邻的地理优势和潮汕地区众多的华侨,希望也能在汕头搞出口加工试验。也就是说,广东希望在与香港和澳门接壤的汕头、宝安、珠海三个地方搞出口加工试验,利用外资,引进先进技术设备,搞补偿贸易和加工装配,搞合作经营。 为此,广东向中央领导人提出在深圳、珠海、汕头根据国际惯例划出一块地方,单独进行管理,作为华侨、港澳同胞和外商的投资场所,按照国际市场的需要组织生产。名称初步定为“贸易合作区”。

除了广东,靠近台湾岛的福建省也提出在厦门建立出口加工区的要求,希望利用侨乡优势,积极吸收侨资侨汇,大力发展加工出口。 1979年7月15日经最高领导人同意,决定在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门,划出一部分区域试办出口特区,给地方更多的自主权,发挥比较优势,吸引外资,把经济搞上去。同时建议先在深圳和珠海试验,取得经验后再考虑汕头和厦门。特别强调重点把深圳的出口特区办好。[4]

四个经济特区的面积以深圳特区最大,327.5平方公里。此前经国务院批准香港招商局投资兴办的蛇口工业区也划为深圳经济特区的一部分。珠海经济特区面积为6.81平方公里,汕头经济特区面积1.6平方公里。厦门经济特区面积为2.5平方公里。四个特区最初批准划定的面积总共为338.41平方公里。以后,珠海、汕头、厦门经济特区的区域范围有所扩大,到1990年底,四个特区的面积扩大到632.1平方公里。

1980年9月,时任国家进出口管理委员会副主任的江泽民(90年代任国家主席),带领国务院有关部门和广东、福建两省,深圳和厦门两个特区负责干部组成的9人小组,到斯里兰卡、马来西亚、新加坡、菲律宾、墨西哥、爱尔兰等6国的9个出口加工区、自由贸易区进行考察,为特区建设提供了国际经验的支持。他们的基本看法是:“无论国家穷富、无论实行何种经济制度,用建立经济特区的特殊办法来利用外资、引进技术、进口设备、促进经济繁荣提高国际竞争力,这是一条十分重要的途径。”

设立经济特区的直接目的是划出特别区域作为桥梁和窗口,实行特殊的和优惠的政策,以吸引外资、技术、知识,以及管理技巧(management knowhow)。经济特区作为发展范式转变的一个推手,是中国开启向外部世界学习政策和学习技术之旅的起点。由于中国长期实行了封闭的计划经济和大量的制度扭曲,在70年代末,中国要全面开放去融入全球经济是不现实的。在靠近香港、澳门和台湾的地方设立特区,显然是一个务实而理性的决策。更重要的是,由于广东和福建两省不在计划经济时期的核心地带,所以跟上海、天津和东北那些重化工业的地区不同,包括深圳在内的这四个特区并不面临计划管理体制的严重束缚,可能更容易适应与香港和外部的联系。这可以帮助我们回答为什么中国一开始没有在上海,天津这些条件相对更好的城市建立经济特区的疑问。[5]

(3)深圳特区的加工出口

四个经济特区从1980年下半年起相继开发建设。为了解决特区开发之初的财务约束,特区突破了国家的土地不能有偿转让给外国投资者的法律禁区,尝试收取土地使用费,以地生财。深圳特区先尝试了有偿使用国家土地的制度。1982年,深圳最终起草颁布了《深圳经济特区土地管理暂行规定》,率先对划拨土地进行了有偿、有期使用的改革。规定还说明了各类划拨用地的使用年限及土地使用费的标准。其中,工业用地最长年限为30年;商业用地20年;商品住宅用地50年;教育、科技、医疗卫生用地50年。[6]在1987年之尝试土地出让或者批租的制度。在这个制度下,取得土地的投资者或者开发商,为了获得一定年限的使用权,需要交纳一笔出让金。1987年的下半年,深圳特区曾分别将三块土地先后以协议、招标和拍卖的方式出让使用权,获得的地价款2000余万元。[7]

在总结土地有偿使用和土地出让试验的经验的基础上,《深圳特区土地管理条例》于1988年1月3日正式实施。条例明确规定,土地使用权和所有权相分离。政府拥有土地的所有权,但土地的使用权不但可以出让,而且可以转让,抵押,出租。就在同年的4月,中国的《宪法》进行了再次修改,其中将“土地使用权可以转让”写入了《宪法》,等于追认了深圳土地制度改革的合法性。在1992年邓小平“南巡讲话”之后,地方政府的土地批租制度开始在特区之外被广为采用,极大克服了地方政府在公共资本支出中的融资约束。

另外,借助于国家给予的税收优惠等政策,积极吸收和利用来自香港、澳门和台湾的外资,还有就是从国际金融市场筹借贷款,以中外合资和合作经营建设基础设施等形式解决了基础设施投资所需要的资本。

深圳等经济特区也获得了中央和广东省给予的财政分权和一些列其他的特殊政策,允许它们在基础设施开发建设、经济管理体制、引进外资和技术、劳动和工资、外汇、引进外资银行等方面制定不同于中国其它地方的特殊政策,允许图破特区所在省的计划经济管理体制和行政管理模式,建立包括劳动力、土地和资本的要素市场。

深圳的劳动就业制度的试验是1980年左右从在蛇口的外资和合资企业中开始的。之后推广到整个深圳特区。1982年深圳根据蛇口的经验,把劳动合同制作为特区的主要用工形式。 企业的高级管理人员、政府部门的主管的任命在蛇口工业区改革成聘任制度,取消职务终身制度。一般任期为两年。这样的改革试验显然加快了管理部门的人力资本的更新速度,为职业经理人市场的建立和后来向公司治理模式的转型奠定了基础。

深圳率先在全国建立起来了由劳动保险公司统筹办理的“社会劳动保险基金”。由这个基金来解决劳动合同执行中因为解雇和辞退等原因造成的职工困难补贴和退休金的来源问题。基金由企业和职工按月交纳。在这个制度的试验中,深圳采取了“老人老办法,新人新办法”的双轨过渡的方式,以避免就业体制转轨引起的社会成本过高的问题。实际上,这个试验对其它地区改革劳动就业制度提供了重要的经验。

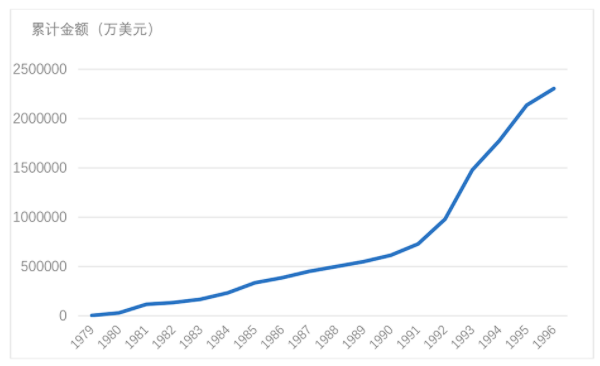

从1980年起,一批投资先行者开始进入经济特区。到1983年,累计批准外商直接投资项目522个,协议外商投资金额29.1亿美元,外商实际投入3.99亿美元,平均每年实际吸收外资近1亿美元。其中深圳特区最为突出,仅1985年一年协议利用外资就超过10亿美元,批准各种外商投资企业超过500家。外资大多投向资金少、风险小、周转快的项目,主要是加工装配生产、也包括房地产业项目。图1显示了深圳特区协议利用外资累计额的变化曲线。90年代之后,随着中国承诺更深度的开放和加快了向市场经济的转型,深圳对外资的吸引力明显提高。图1:1979-1996年深圳特区协议利用外资的累计金额 数据来源:作者根据历年《深圳统计年鉴》数据整理。

图1:1979-1996年深圳特区协议利用外资的累计金额 数据来源:作者根据历年《深圳统计年鉴》数据整理。

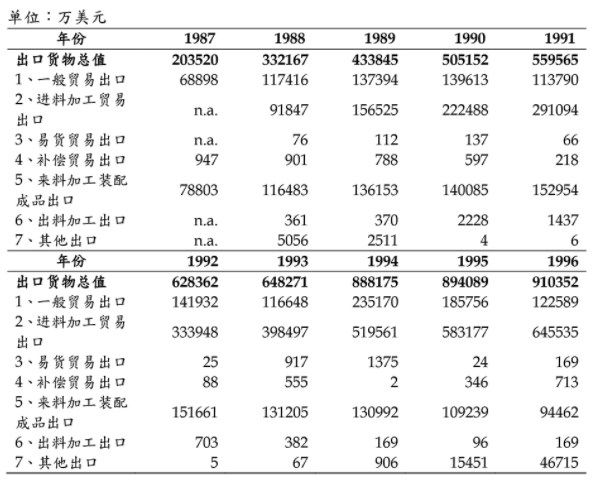

在深圳经济特区成立的最初几年,由于缺乏技术设备和熟练工人,加之基础设施差,基本建设投资很少,深圳只能因地制宜以“来料加工”方式承接来自香港的小规模订单。这种简单的组装加工涉及服装、金属和塑料制品。当时的香港正经历严重的通货膨胀,实际工资与地价都在上升。这极大地增加了香港制造业的生产成本,而制造业正是当时香港经济的基石。同时,组装加工工作对技术要求不高。本地生产成本高,但组装加工技术门槛低,这使得香港将组装加工工作转移到了深圳,并且不需要太高的资本支出。表1给出了1987-1996十年间深圳特区货物出口的详细构成,其中来料加工装配成品出口和进料加工出口成为加工出口的主要形式。实际上,从深圳等四地开启特区试验到21世纪头几年,加工出口(processing exports)始终成为中国出口的主要贡献者。在1980年代早期,由于深圳特区的存在,广东省的加工出口占据了中国的半壁江山。表1:1987-1996年深圳特区出口货物情况 数据来源:根据历年《深圳统计年鉴》数据整理。 注:1、1993年起易货贸易取代了之前的边境小额贸易。2、1987年的数据不完整,n.a.表示无此数据。

表1:1987-1996年深圳特区出口货物情况 数据来源:根据历年《深圳统计年鉴》数据整理。 注:1、1993年起易货贸易取代了之前的边境小额贸易。

2、1987年的数据不完整,n.a.表示无此数据。

加工出口也是大多数后进国家促进出口的一种常用方式,它通过豁免进口中间品和零部件的关税来促进出口增长。在东亚新兴工业化经济体(East Asian Newly Industrializing Economies,

NIEs)中,加工出口的流行形式是本土企业的“进料加工”(processing with imported materials,PIM)。而在中国,由于早期本土企业技术装备落后并缺乏足够的人力资本,在深圳和整个珠江三角洲地区的加工出口至少在上世纪80年代多为“来料加工”(processing and assembling, P&A),甚至设备也由外商提供,本土企业仅赚取微薄的加工费(Lardy, 1994; Sung, 2001)。

进入90年代以后,由于于上海浦东的开发和长江三角洲地区的开放,中国在政策和法律上加强了对外商直接投资的鼓励,本土企业,特别是私人企业被鼓励与外国公司组建合资企业。这一做法不仅促进了加工出口,而且借助于来自香港、台湾、日本、韩国和欧美发达国家持续的在华投资,中国更快地参与到了全球生产链中。正是由于外商企业在长三角地区的不断增加,尽管加工出口依然占据中国出口的半壁江山,但进料加工(PIM)开始逐步取代来料加工的地位。以数据可得的1992年为例,这一年进料加工在中国出口中的比重已经上升到了28.6%,比来料加工高出10.6个百分点(Sung, 2007)。

今天,深圳特区以及包括广东省的东莞、佛山、中山等城市一跃成为中国大陆最具创新活力的地方,聚集了一大批中国最有国际竞争力的公司如华为、腾讯、BYD,大疆等,深圳也成为当今中国的一线大都市。这些成就在上世纪80年代初是根本无法想象的。公允地看,在1980年代初,深圳等特区所提供的示范效应、创业活力以及其利用更灵活的政策促进经济发展的能力,对于那之后的中国经济改革的影响毫无疑问都是有益的。

3、长三角的崛起和参与全球化

(1) 上海和长三角的开放

在深圳特区成立10年以后,上海浦东的开发和上海的全面开放才提到议事日程。把浦东和上海的开放视为推广经济特区先行者经验的结果再恰当不过。以上海为中心的长江三角洲地区今天是中国经济最为发达的地区,跟广东一起堪称中国的制造业中心。尽管上海的开放比经济特区迟了10年,但由于广东在开放和经济改革中先行的经验,上海和以上海为龙头的整个长三角地区被中央政府赋予经济转型和实现与世界经济融为一体的更高使命。

长三角的工业崛起以开发上海的浦东新区为标志。作为后来者,1990年4月浦东(上海的母亲河黄浦江的东岸)被中国政府批准获得以超越经济特区的待遇向外资开放。基于深圳特区的经验,上海决定在浦东新区首先向深圳学习,实施 “三为主”的政策,也就是以三资企业为主、以出口为主、以参与国际市场竞争为主的。另外,同样基于深特区的经验,上海意识到必须培育要素市场体系,建立包括证券、资金、技术、房地产、劳务、生产资料等要素市场,要使生产要素在浦东能够聚集,产生巨大的市场能量。

上海也意识到,把突破融资约束是关系到浦东开发能否成功的决定性因素。浦东开发的资金需求量很大,如何解决融资的问题非常重要。于是,上海政府代表团决定去深圳经济特区学习取经。对深圳的考察让上海认识到,建立更多的地方非银行金融机构对投资进行融资,同时要允许和鼓励各商业银行在浦东设立分行,把金融做大,至关重要。

为此目标,浦东出台了一系列的政策,包括对区内生产性的“三资”企业(合资、独资和合作企业),减免其所得税,对进口必要的机器设备、车辆、中间品、建材等免征关税。 鼓励并允许外商在区内投资兴建机场、港口、铁路、公路、电站等能源交通项目,从获利年度起,对其所得税实行前五年免征,后五年减半征收。也允许外商在上海(包括在浦东新区)增设外资银行,先批准开办财务公司,再根据开发浦东实际需要,允许若干家外国银行设立分行。同时在浦东新区设立保税区,允许外商贸易机构从事转口贸易,以及为区内外商投资企业代理本企业生产用原材料、零配件进口和产品出口业务。在区内实行土地使用权有偿转让的政策,使用权限50年至70年,外商可成片承包进行开发。

为了更好地推动土地批租的试点,上海率先成立了土地管理局,而且还成立了批租办公室。上海的市、区两级土地管理机构开始组织城乡土地普查、勘丈、确权、登记和发放土地证的工作,建立了较为完整的地籍档案和规范的地籍管理系统,成为上海开展土地批租试点及大规模推行土地有偿使用制度改革的基础工作。

另外,为了更好地学习香港土地批租的经验,早在1986年8月,上海就派出考察团赴香港考察,进一步了解香港土地批租的特点、房地产市场发展的经验教训、上海试行土地批租需要具备的条件以及听取香港方面关于如何吸引外商来上海租地经营的建议等。后来上海还聘请了梁振英(在2012-2017年间担任香港特别行政区的行政长官)等7位香港专业人士担任上海土地批租的咨询顾问。[8]

上海在土地批租试点的方向上提出以向国际出让为主要方向,以国际招标为试点起步方式,出让金收取外汇,尽可能参照国际惯例进行试点。1988年8月8日上海虹桥经济技术开发区(26号地块)通过国际招标,以2805万美元的中标价成功转让使用权50年,在海内外引起剧烈反响。之后很快就把土地批租试点扩大到了虹桥28-C地块和协议出让了第一块工业用地,即上海漕河泾齐来工业城。

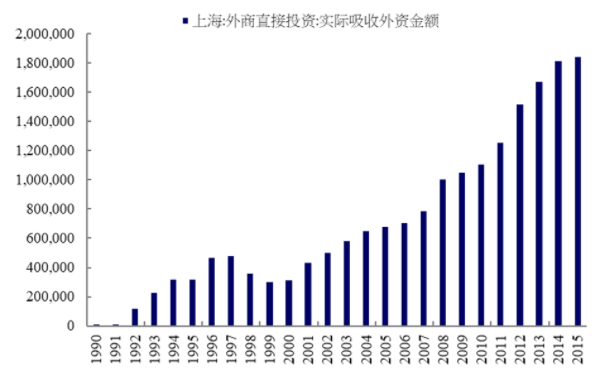

上海还制定了中国第一个允许国有土地使用权转让的地方法规。在这部地方法规试行4个多月后,即1988年4月12日,第七届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法(修正案)》,在《宪法》第十条第四款“任何组织或者个人不得侵占、买卖,或者以其他形式非法转让土地”的后面,加上了“土地的使用权可以依照法律的规定转让”的条款。也就是从此以后,“土地批租”逐步成为地方政府财政收入的重要补充来源,更重要的是,土地批租强化了地方政府对地方发展规划、基础设施建设与更新,房地产市场以及地方政府招商引资的横向竞争发挥了巨大作用。图2:上海每年实际吸收的外商直接投资额

图2:上海每年实际吸收的外商直接投资额

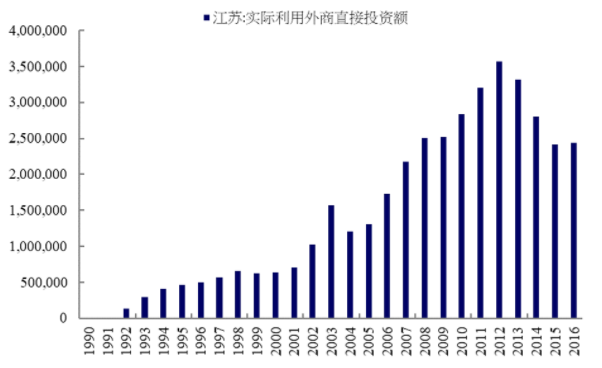

由于上海浦东的看法和上海开放具有的辐射效应,整个长三角地区(包括江苏和浙江两省)加快了产业升级与全球生产链融合的步伐。江苏和浙江两省的政府积极对接上海的开放和优惠政策,实施了以招商引资推动和提升本土工业化的战略。一个很好的例证是1993年新加坡总理李光耀最终决定在江苏省的苏州市建设工业园区。尽管苏州被李光耀选中有多个原因,但最重要的原因是浦东新区的开发和上海的开放,使得邻近上海的苏州在未来发展中预计将享有上海巨大的外溢效应。在1993年,新加坡工业园区的备选城市还包括了山东省的青岛、烟台等,那里的基础设施好于苏州,但考虑到上海要规划建设浦东国际机场并向外资全面开放,加上上海到江苏省省会城市南京的高速公路1996年也要通车,苏州将会与上海产生更紧密的经济联系。

事实上,如图3所示,得益于上海的外溢效应,加上那里早期受上海影响而发展起来的制造业基础,苏南地区很快成为外商直接投资的主要目的地,实际利用外商直接投资额持续增加。如今世界500强中的接近400家公司已经落户江苏省,包括美国、欧洲、日本、台湾和韩国的企业。苏州管辖的昆山(一个县)和苏州的新加坡工业园也成为台资电子企业和包括韩国三星在内的著名的电子消费品生产的集聚地。图3:江苏省每年实际利用的外商直接投资额

图3:江苏省每年实际利用的外商直接投资额

在90年代中以来,依托与上海的联系,浙江省同样获得加速升级工业化和对接全球生产链的步伐。由于以村镇为中心的私人经济和基于专业市场而发展起来的更广泛的国际市场网络,浙江的私人制造企业早在上世纪80年代形成了很好的加工产业链。90年代后,随着上海的开放,浙江的产业升级加快,嘉兴、杭州和宁波均因为靠近上海的区位优势成为外商和跨国公司的目的地。浙江也成为中国当下许多著名的互联网公司(如阿里巴巴、网易等)的诞生地和集聚地。

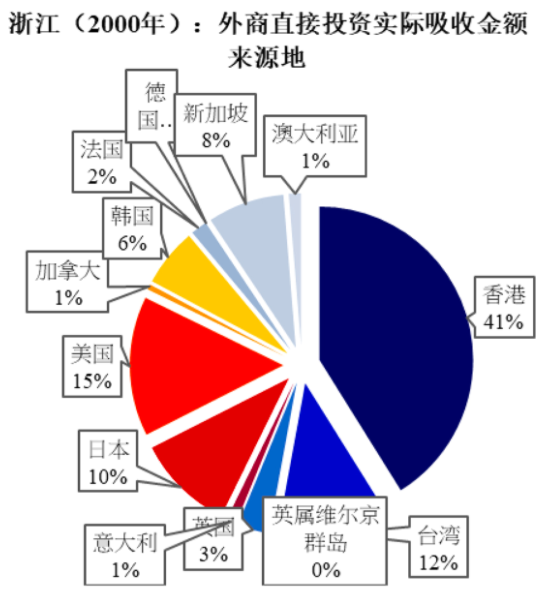

无论上海,还是江苏和浙江,在外商直接投资的来源中,除了香港、台湾和新加坡之外,日本、韩国、美国和欧洲的跨国公司在长三角的投资中占有重要地位。与中国本土企业组建合资企业或建立外商独资企业成为这种投资的主要形式。图4显示了2000年各主要国家和地区在浙江省实际吸收的外商直接投资中所占的份额,这种情形跟上海和江苏非常类似,从一个侧面反映了外商直接投资对于引导中国制造业参与全球生产所发挥的重要角色。图4:浙江省外商直接投资的来源地分布

图4:浙江省外商直接投资的来源地分布

Whalley and Xin(2006)的研究显示,2002年以前,来自香港、澳门和台湾的投资占据中国大陆FDI的主要地位。在1979-1992年间,来自港澳台的投资占FDI流入额的66%,在1993-2001年期间这一比例为55%。2002年之后,尽管FDI的来源地分布更为分散,但来自港澳台的资本仍稳定地维持在40%左右。

为什么香港在中国大陆吸引外资中扮演如此重要的地位?不少学者都强调了地理与文化联系对招商引资的重要作用。Naughton (1996) 指出,由于地理和文化联系,香港和台湾在中国大陆特别是在广东和福建的外商直接投资中发挥了关键作用。1991年以前,FDI在中国GDP中所占的比重从未超过1%,而在广东和福建,FDI占各省GDP的比例分别为40%和10%。Gao(2005)进一步指出,地理与文化纽带影响着FDI的流向。流入中国80%以上的FDI都来源于亚洲国家和地区,而来自与中国大陆有文化联系的香港、台湾与新加坡的投资占据了60%。如果中国的经济中心位于新德里,FDI总额将下降约45%;如果中国经济中心位于新德里,并且没有文化联系,FDI总额将下降约70%。这些粗略的估计表明,中国吸引FDI的能力大部分源于其天然优势,而这些都是其他发展中国家难以复制的。

尽管不排除华人文化的影响,但对于FDI落户真正起决定作用的还是制度、政府治理以及良好的基础设施。以基础设施为例,

Cheng and Kwan(2000)利用1985-1995年间落户中国29个省的FDI数据发现,地区基础设施状况是外国投资者选址决策的重要决定因素之一。基础设施越完善,对FDI的吸引作用越强。陈建军和胡晨光(2007)以长三角地区1981- 2005年的数据为样本, 也发现,无论是短期还是长期,该地区基础设施投资都是吸引FDI 流入的原因。刘琳和赵博(2015)基于1997-2010 年中国30个省的实际FDI 和协议FDI数据研究发现,基础设施建设与外资到位率呈显著正相关关系。

总体而言,基础设施作为东道国的基础条件之一,有助于提升私人投资效率,对FDI区位选择具有显著的正向效应。1990年代之后,中国在基础设施建设取得跨越式提升,为FDI的流入提供了强大的推动力。至于解释中国为什么拥有良好的基础设施,根据张军等人(2007)的研究,必须从中国地方政府面临的自上而下的政治激励中寻求答案。自上而下的政绩考核与官员晋升挂钩,使得地方政府官员被激励致力于更新和投资城市内部和之间的基础设施以以吸引外资和当地的经济发展。为了在吸引外资落户中胜出,原有的其他政策和管理制度在横向竞争条件下也需要调整和改革,官僚主义作风从而被压缩到最低限度。

(2)1990年代后的外资进入与参与全球化

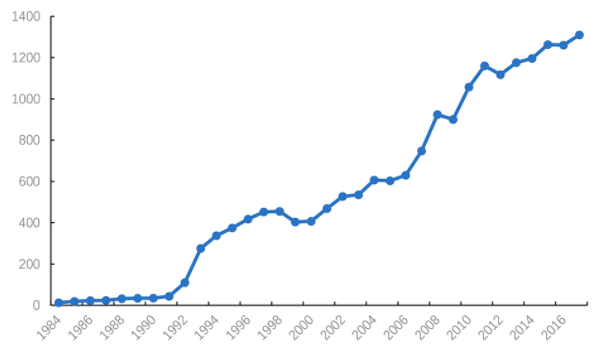

图5给出了在1984-2017年间中国实际利用外资金额的变化趋势。在广东福建设立经济特区的起步阶段,外资利用的规模相对还是较小。但随着上海和长三角地区的开放以及中国对在法律和政策上对外资进入制造业的承诺,外资流入显著加快。1992-1998年,每年实际利用外资金额快速上涨。尽管受亚洲金融危机的影响,外商直接投资在1999-2000年间略有回落,但2001年起,随着中国加入世界贸易组织,实际利用外资金额再次进入快速上升的阶段。图5:中国利用外资总额的变化 数据来源:《中国统计年鉴》

图5:中国利用外资总额的变化 数据来源:《中国统计年鉴》

而外商直接投资(FDI)始终在中国利用外资中占据绝对多数。毫无疑问,外商直接投资对中国在90年代之后的工业化和推动中国成为世界工厂立下汗马功劳。根据IMF的统计,中国FDI存量占中国利用外资存量的比例多处于60%上下,在个别年份(如2009年)甚至接近70%。而且,如表2所示,差不多90%的外资是进入中国的制造业部门的。表2:2016年外资在第二产业各行业分布情况(单位:亿美元) 数据来源:商务部外资统计。

表2:2016年外资在第二产业各行业分布情况(单位:亿美元) 数据来源:商务部外资统计。

表3显示,1979-2016年,接近四分之三即72.36%的外资集中在东部地区。看到外商直接投资更多地分布在中国的沿海地区并不奇怪。一方面加工出口需要接近港口的便利,也由于在出口加工和深度开放上中国采取了分步走的发展战略,允许靠近香港、澳门和台湾的广东福建先行一步,并在90年代才决定开放长三角的龙头上海。表3 截至2016年底外资的地区分布情况(单位:亿美元) 数据来源:商务部外资统计。

表3 截至2016年底外资的地区分布情况(单位:亿美元) 数据来源:商务部外资统计。

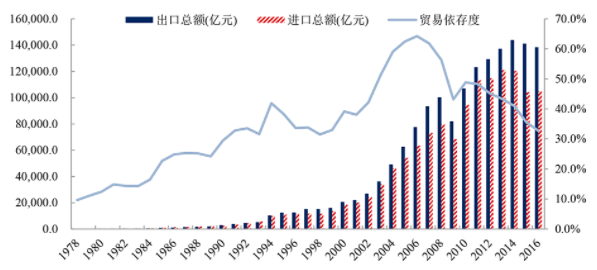

可以预料,由于外商直接投资的角色,中国的贸易增长在大多数时间高于名义GDP的增长,使得中国经济保持了不断提升的贸易依存度。图6显示,自中国改革开放直到2007年,依存度不断提高,从1978年的10%提高至1990年的30%,再到2007年超过60%。由于对外贸易的速度超过GDP增速。根据世界银行的统计,在1975-1979年间,中国贸易依存度是有记载的120个经济体中最低的,而到1990-1994年,这一比例上升至36%,中国已成为世界贸易依存度排名第三的贸易大国。图6: 中国的贸易依存度

图6: 中国的贸易依存度

中国较高的贸易依存度反映了加工贸易比重较高的事实。在90年代的大多数时间里,加工贸易占了中国整个贸易额的一半以上。而加工贸易正是在华外商直接投资企业引导的。Yasheng Huang和Yin-Wing Sung发现,由于中国的加工出口以在华的FDI主导,这使得中国的出口中至少在1984年之后的20年间不仅加工出口的比例很大,而且“过度”(unduly)地依赖了在华的FDI(Sung, 2000; Huang, 2003)。这个现象在印度和东亚其它高成长经济体中未曾有过。

实际上,在华FDI的出口在中国加工出口中过高的份额应该做这样的解释,它是下列事实的一个合理现象:第一,相对于先行者的日本和东亚四小龙经济,在上世纪80年年代才开放的中国是一个后来者。后来者有机会从而需要主动去利用先行者的资本和技术,发展加工贸易。这是合理的选择;第二,在设立经济特区以及上海开放的20世纪80-90年代,中国多半还是个由国有企业和行政控制主导的计划经济。在这个体制下,依然存在着诸多制度扭曲和对私人企业的金融歧视,这在很大程度上限制了中国本土企业参与国际生产的能力。如果不是“过度”利用外资的参与,在计划管理制度依然僵化的情况下,中国不可能迅速克服这一障碍参与到生产的全球化链条中。所以也许应该把中国过度利用外资视为中国参与全球化的一个次优解(Sung, 2001)。

(3)技术进步

广东和长江三角洲的经验显示,中国对国外技术的学习是一个典型的小步快跑的方式。从早期的来料加工出口到进料加工出口的转变,中国的本土企业也在其中获得成长机会。如此,中国国内的企业在进料加工中获得技术学习的机会,快速积累了经验和技术,加工能力不断提升,中国的出口结构不断优化(江小涓,2002;付朝阳,2003;文东伟、冼国明和马静,2009),出口产品质量持续提升(李坤望和王有鑫,2013)。而且研究发现中国出口品的技术复杂程度也持续提升(Xu, 2007; Xu and Lu, 2009),从一个侧面反映了中国制造业的技术进步和产业升级,使中国从所谓的血汗工厂(sweatshop)快速走向了全球的制造业中心(Sung, 2007)。中国在参与全球化中所获得的快速的技术进步和产业升级的事实还可以从以下变化中得到反映,即过去10年,中国的制造业出口对外资的依赖已经显著减弱。

四、经济转型的策略

中国在1949年中共取得控制大陆的领导权之后不久便开始以前苏联为模板并在苏联的技术支持下建设社会主义的国家,实行封闭的计划经济的管理模式。这也是一个典型的政策学习和技术学习的大规模试验。在完成苏联技术和资金援助的156个大型工业化项目之后,中国开始了激进的发展模式,这个模式以进口替代和自己自足为目标,推行大干快上的重化工业战略。为了实现大跃进式的追赶目标,中国很快决定引入中央计划经济的管理体制,关闭自由市场,由中央计划机关(计划委员会)等政府机构控制资源分配,包括安排劳动力就业。为了加快工业化,必须像苏联一样,在农业实行集体化运动,剥夺农民的土地和选择自由,农产品以极低的收购价被政府获取以补贴城市居民的生活和借助于这个价格剪刀差转移利润来支持工业化。在那时候的工业化战略中,实行严格的城乡分类管理制度,农民无法自由进入城市就业和生活,资本价格则被国有化运动认为压低。这一做法严重背离了中国当初的要素禀赋结构。由于跟世界经济脱节,在封闭条件下劳动供给充裕而资本短缺的组合不能够转充分接近全球生产链,相对优势潜力得不到释放,生产率无法获得改善。

在计划经济体制里,中国的沿海地区尽管得天独厚-广东和福建有大量的华侨,战前的上海则跟香港和欧美存在着的商业联系-这些在计划经济模式和平衡发展战略中并无法成为经济发展的引擎和先行者。相反,重化工业和六十年代开始的以国防为目标的三线建设都将重点放在内陆省份和山区,沿海很少获得中央的支持。考虑到地理意义上中国的海外线在东部和南部,存在着东西部的空间不平衡,这种支持平衡的内向发展战略无疑是一种损失效率的发展模式。

进入上世纪70年代,特别是中美在1972年建交以后,中国领导人对外部环境的看法慢慢发生了改变。1972年,时任总理周恩来决定从美国进口大量的机器。跟中国从苏联引进的机器大部分送完内地的做法不同,这批从美国进口的机器中,有一半是去了东部地区,而东部地区由于其自身特有的地理和资源禀赋条件,更加适合于发展工业经济。在这种情况下,中央政府的经济政策开始从追求平衡优先的发展到效率优先的发展转变。

1978年,邓小平就坚持认为应该考虑让一部分地区先行发展起来并把视野转向东部和东南沿海的广东福建。1978年他对日本和新加坡的访问更加坚定了在沿海一部分地区先行一步,发展补偿贸易和利用外资的信念。在兴办广东和福建经济特区这个建议上,他非常支持。为了抵御党内对经济特区的批评意见,他两次去深圳经济特区考察并加以背书,成为深圳的保护伞。

在深圳和厦门等四个特区建设的时候,广东和福建两省就成为全国的先行者,率先获得中央许可,实行跟全国其他地区不同的经济管理体制和利用外资的优惠政策。这包括中央向省级的财政分权、贸易由国家进出口管理局单独管理,同时在立法和政策上给予高度授权,根据需要可以在包括税收政策、土地政策和外汇管理等政策上制定不同于其他地区的政策。这种让一部分地区先行、而后向其他具备条件的地区推广的分步走战略体现了中国领导人对国情的深刻理解。邓小平曾经说,搞深圳特区的目的是为了扩散先行者的经验,为全国的经济发展和改革通过示范。的确,在广东福建先行之后,才陆续把开放和利用外资的范围扩大到东部沿海的其他城市,特别是上海。后来再覆盖到主要的省会和经济中心城市。

先行的试验区尽管对于改变之前的发展模式和推动中国与世界经济的融合发挥着重要角色,但发展模式的转变需要改革原来的计划经济体制和管理模式以让市场在资源配置中发挥决定性作用。

在深圳经济特区成立5年后的1984年,中央作出了对整体的计划管理体制进行改革的决定。不过,出于社会稳定和慎重的考虑,改革的决定在表述上格外谨慎。在农业部门,尽管允许土地由农户承包耕种,但依然保留了计划配额。只是允许计划外的产出可以高出计划价格出售。这个“双轨制”的做法也被用于对城市国有企业部门的改革。企业只允许在计划配额之外寻求市场交易的机会,而不是一开始就推行国有企业的大规模私有化运动。在很多其他的计划经济领域,如就业制度、住房制度等,均采取了“新人新办法、老人老办法”的做法,对改革的受损者进行一次性补贴进行补偿,从而改革的阻力得以降到最小。[9]

在整个80年代,要素价格包括资本的价格,也没有一次性放开,而是采取价格调整与小步放开相结合的方式,依据重要性、市场供求条件分批和逐步推动要素价格的市场化。这种做法的一个优点是,私人企业利用了局部市场的开放而开始快速发展起来,与此同时,国有企业继续得到计划的支持。但是随着时间的推移和私人企业部门的扩大,国有企业必然开始面临来自私人企业的竞争,这种竞争压力不断挑战和改变国有企业的生存环境和盈利条件,以致于80年代末和90年代初,国有企业整体上出现大面积的亏损,从而引发并加快了国家在90年代中后期对整个国有企业部门的重组与分类改革。

这种双轨制的改革方式在计划经济下为农户和企业追求计划外的更多产出提供了激励,导致资源的配置效率和劳动生产率在边际上获得显著改善。在时间上不断缩小计划内的比重,扩大计划外比重的双轨过渡的方式整体上是一个皆大欢喜的改革(reform without losers)(Zhang, 1997; Lau and Qian, 2000)。

双轨制的改革方式,显然是为了避免激进的改革和大规模的私有化和市场化改革造成的经济混乱和社会的不稳定。这么做的最终目的不是继续保护国有经济和既得利益,而是为了实现计划经济向市场经济的平稳转型。

是的,在维持了多年的经济的双轨制之后,随着条件变得可行,进入90年代,中国及时地推动了对国有企业和银行的结构重组与改革,国有企业大多数从竞争性领域退出战线,仅保留了战略性行业的国有企业。90年代以来也在立法和政策上鼓励了私人企业的扩张,同时在外汇、价格、劳动力市场以及资本生产等方面加快了自由化的步伐。在中央的坚持之下,1994年中央与地方政府放弃了之前的收入分成而改为税收分成,以增值税作为主要税种,保障了中央在稳定宏观经济中所需要的收入稳定性,也实现了之后超过十年的宏观稳定,为中国在吸引外资和加快上海及长三角地区参与全球生产链创造了有利条件。

经过艰苦的谈判,并得到美国等主要发达经济体的理解和支持,2001年中国最终被WTO接纳。为此,按照加入WTO的承诺和WTO的自由贸易原则,中国在知识产权保护、国民待遇、环保以及市场准入等多方面做了很大努力,不仅推动了经济改革,而且也开始对政府部门管理经济的方式和治理结构进行大幅度的改革。2013年中国决定在上海实行自由贸易区的试验,并随后在多个地区设立了12个自由贸易区(编者注:当前中国自贸区已扩容至18个),继续探索自由贸易和资本账户开放的可行模式,推动国内金融、外汇和贸易等更大幅度的改革和向世界的更深层次的开放。

五、中国经济追赶的经验与理论反思

按照世界银行的统计指标,1978年中国人均GDP只有156美元,比撒哈拉沙漠以南的非洲国家人均GDP 490美元还要低。与世界上其他贫穷国家一样,中国当时有81%的人口生活在农村,84%的人口生活在每天1.25美元的国际贫困线之下。

在上世纪50-70年代,中国也是非常内向的经济,出口只占国内生产总值的4.1%,进口仅占5.6%,两项加起来仅为9.7%。而且,出口的产品中75%以上是农产品或是农业加工品。

在这么薄弱的基础和起点上,1978年到2017年,中国经济取得了连续39年平均每年9.5%的增长速度,在人类经济史上不曾有任何国家或地区曾以这么高的速度持续这么长时间的增长,并且中国对外贸易每年增长的平均速度达到14.5%,在人类经济史上也没有任何一个国家能够这么快速从封闭经济变成开放经济。在这样的增长速度下,2009年中国经济规模超过日本,成为世界第二大经济体,2010年中国货物出口额超过德国,成为世界最大货物出口国,并且97%以上的出口产品是制造业产品,所以中国也被称为“世界工厂”。 2017年中国人均GDP达到8640美元,成为中等偏上收入国家。

在此过程中,七亿多人口摆脱国际贫困线标准,对过去40年世界减贫事业的贡献率超过70%。在这段时间内,虽然中国经济崩溃论此起彼伏,但是,改革开放至今,中国是世界上唯一没有出现严重经济危机的国家。

中国在过去40年的经济发展表现给经济学家提出了需要回答的很多问题。第一,为什么中国经济在40年间能够取得这样高速的增长?第二,为什么在改革开放之前,中国那么贫穷?第三,从计划经济向市场经济转型,中国不是唯一的国家,为什么其他转型中国家的经济崩溃、停滞、危机不断,中国却是稳定和快速发展?第四,总结中国改革开放40年的经验,对现代经济学有什么意义?

要回答的一个问题,我们必须先了解经济增长的本质是什么。表面上看,增长是人均收入水平不断提高,但是,人均收入提高的前提是劳动生产率的不断提高。要知道,提高劳动生产率主要有两种方式:一种方式是在现有的产业进行技术创新,让单位劳动者生产出越来越多的好产品;另一种方式是产业升级,将资源从附加值较低的产业部门配置到附加值较高的产业部门。对发达国家和发展中国家而言,这两个方式是一样的。但是,作为后来者,发展中国家有通过引进、消化、吸收、再创新,实现技术进步和产业升级的可能性,这就是所谓后来者优势。利用这一优势,发展中国家可以以较低的成本和较小的风险,实现技术进步和产业升级,取得比发达国家更快的经济增长。这是因为,发达国家的技术和产业处于世界前沿,只有发明新技术、新产业,才能实现技术进步和产业升级。而对于发展中国家而言,只要下一期生产活动采用的技术优于本期,就是技术进步;只要下一期进入的新产业附加值高于本期,就是产业升级。由于技术先进程度和产业附加值水平有差距,发展中国家可以对发达国家的成熟技术进行引进、消化、吸收、再创新,通过进入附加值比现有水平高且在发达国家已经成熟的产业,实现产业升级。

如果把改革开放后中国经济快速增长的主要原因归结为它所拥有的后发优势,那么,为什么它在改革开放前没能利用后发优势呢?这就引出了上面提到的第二个问题。

我们认为,利用后发优势只是一种理论上的可能性,并不是所有发展中国家都能利用后发优势实现快速发展。第二次世界大战后,只有13个经济体利用后发优势实现了年均7%甚至更高、持续25年甚至更长时间的经济增长。改革开放后的中国便是这13个经济体中表现最为抢眼的一个,也是赶超速度最快的一个。

1949年新中国成立后,领导人也希望民富国强。50年代,中国领导人提出的发展目标是“10年超英、15年赶美”,在当时贫困的起点上迅速建立与发达国家一样先进的产业,希望以此尽快缩小劳动生产率与发达国家的差距,但那些最先进的产业、最先进的技术不仅都有专利保护,而且与发达国家的国家安全有关,所以不可能通过引进这些产业和技术来实现目标。在此状况下,要发展与发达国家一样先进的产业,只能自力更生,这就等于放弃了后来者优势。

那些先进的产业资本非常密集,中国又是一个资本严重稀缺的农业国家,模仿这些产业根本没有比较优势,这类产业中的企业如果在开放竞争的市场中也必然没有自生能力,必须依靠政府保护和补贴才能生存。因此,中国在计划经济时期为了保证重工业发展,就只能依靠国家能力扭曲资源和要素价格来降低重工业投资的成本,牺牲农业和轻工业来补贴重工业的发展。并且由政府直接按计划配置资源来保证重工业发展所需要的资源,采用国有制和对企业微观经营进行直接干预的方式以保证企业按政府计划生产。

然而,计划经济体制虽然让中国快速建立起独立的比较完整的工业体系,却导致经济发展效率低下,在1978年时,中国人均收入水平连撒哈拉沙漠以南非洲国家平均收入的1/3都没有达到。这样的发展显然不可持续,既实现不了民富的目标,也实现不了对发达国家的真正赶超。

直到1978年邓小平复出,再次走上领导岗位并大胆放弃不切实际的发展战略之后,中国才真正从自己的初始条件出发,摈弃教条主义,转变发展范式,确立了符合国情的发展战略和目标,决定实行改革和对外开放,有意识地发展那些能更好利用劳动力丰富的比较优势,推进出口导向的工业化,充分创造就业机会、吸纳农村大量富余劳动力转向劳动密集型产业,实现劳动生产率的快速增长。在改革中推行的是“老人老办法,新人新办法”,对于资本密集、规模大、与就业和国家安全有关的产业,在转型期间继续给予必要的保护补贴,以维持转型期的经济和社会稳定;对过去受到抑制的、劳动密集型的,符合中国比较优势的产业,放开准入,积极招商引资,并以务实的方式设立经济特区、工业园区和加工出口区等,大力吸引外资和技术,对接全球生产链,将后来者优势变成全球的竞争力。

由于物质资本和人力资本得以快速积累,随着时间推移,中国的比较优势也就逐步发生变化,原来违反比较优势的产业变成了有比较优势的产业,原来缺乏自生能力的企业变成有了自生能力的企业。到了进入新世纪,除了少数战略性行业的大企业之外,大多数竞争性领域的国有企业也有条件分门别类地实行股权多元化和民营化,原有的保护和补贴被终止和取消,成功实现了经济的转型。

上世纪80年代,在中国推动改革开放时,绝大多数社会主义国家和其他社会性质的发展中国家也在向市场经济转型。国际学术界的主流观点认为,实现经济转型必须实施“休克疗法”,按照“华盛顿共识”的主张把政府的各种干预同时地、一次性地取消掉。受这种观点影响,不少国家采取了“休克疗法”,其中既有社会主义国家,也有非社会主义国家。但“华盛顿共识”的主张忽视了原体制中的政府干预是为了保护和补贴那些不具备比较优势的重工业,如果把保护和补贴都取消掉,重工业会迅速垮台,造成大量失业,短期内就会对社会和政治稳定带来巨大冲击,遑论实现经济发展。而且,那些重工业中有不少产业和国防安全有关,即使私有化了,国家也不能放弃,必须继续给予保护和补贴,而私人企业主要求政府提供保护和补贴的积极性只会比国有企业更高。大量实证研究表明,这正是苏联、东欧国家转型以后的实际情形。

而中国经济改革并没有套用任何现成理论,

而是从自身实际情况出发,以对经济社会冲击较小的渐进转型方式启动,以“老人老办法、新人新办法”维持经济社会稳定,提高各种所有制经济的积极性和资源配置效率,在不断释放后发优势的过程中推动技术进步和产业升级,并与时俱进深化经济体制改革。在上世纪80、90年代,西方主流经济理论认为中国这种市场和计划并存的渐进转型方式是最糟糕的转型方式,造成的结果只会比原来的计划经济还差。然而,结果恰恰相反,我国经济转型取得巨大成功,不仅成功建立起社会主义市场经济体制,而且经济发展成就令世界惊叹。 我们预测,继中国台湾和韩国之后,到2025年,中国大陆很可能成为二战后第三个从低收入进入高收入的经济体。

当然,中国的改革开放并没有终结。虽然取得了巨大成就,但中国在渐进双轨改革进程中存在的市场扭曲和不当干预没有完全消除,还存在着腐败滋生、收入差距拉大和环境污染等问题。这些已经成为中国新一代领导人要应对的挑战。中共十八大已经决定继续推进结构改革,消除市场扭曲合不当干预,惩治腐败并致力于缩小收入差距过大。

由于发展条件的相似性,中国作为一个发展中国家在经济转型中所积累的经验和智慧,也将有助于其他发展中国家克服发展和转型中的困难,实现现代化的梦想。第二次世界大战刚结束时,追赶发达国家的思想普遍存在于发展中国家当中。大多数社会主义国家都想在贫穷落后的农业经济基础上建立起资本密集型现代化大产业,其采用计划经济体制造成的问题也和中国的情形相类似。其他社会性质的发展中国家如印度、拉美和许多非洲国家,在第二次世界大战后纷纷摆脱殖民统治,实现了政治独立,也都追求在贫穷落后的农业经济基础上建立资本密集型现代化大产业,在经济运行中形成了一系列本质上跟中国计划经济体制一样的市场扭曲和不当干预。

通过比较二战后少数几个成功和绝大多数不成功的经济体,我们发现,迄今还没有一个发展中经济体,按照西方主流理论来制定政策而取得成功的,而少数几个成功经济体的共同特点是:其政策在推行时,从当时主流理论来看是错误的。

比如,上世纪50年代、60年代,所有的发展中国家都在追求国家的现代化、工业化,当时主流的理论是结构主义,认为发展中国家要实现这个目标,应该推行进口替代战略,以政府主导来配置资源,发展现代化的资本密集型大产业,推行这种战略的经济体都未能取得成功。少数成功的东亚经济体,却是从传统的劳动密集型小规模产业开始,推行出口导向而不是进口替代战略,当时这种发展方式被认为是错误的。

上世纪八十年代和九十年代,所有的社会主义和非社会主义国家都从政府主导的发展方式转向市场经济,当时的主流理论是新自由主义,倡导“华盛顿共识”,主张采用“休克疗法”,一次性消除各种政府干预扭曲,以建设完善的市场经济体系。按照这个方式来转型的国家,遭遇的是经济崩溃、停滞、危机不断,而少数几个像中国、越南、柬埔寨取得快速的发展,采用的却是双轨渐进的改革模式。为什么是这样呢?

因为主流理论来自于发达国家经验的总结,以发达国家的条件作为理论的前提,由于发展中国家与发达国家条件不同,照搬来自于发达国家的主流理论,发展中国家必然遇到问题。从经济学的角度看,我们现在采用的理论都是从发达国家有什么来看发展中国家缺什么,比如结构主义,或者看发达国家哪些方面做得好,就让发展中国家照搬,比如新自由主义。发达国家的市场经济确实比较完善,由于发展中国家的政府对市场有很多干预,就主张发展中国家采用发达国家的制度安排,实际上,这样的理论忽略了重要一点,就是没有看到发展中国家与发达国家初始条件的差异性。

林毅夫教授过去十年来致力于提倡新结构经济学(Lin, 2009; 2012)。它基于中国自己成败的经验,也是总结了二战后发展中国家和经济体的成败经验,与过去主流经济学有很大的差异。这样的一个理论来自于发展中国家,自觉地把发展中国家的条件作为出发点,能够较好地解释中国为什么成功,哪些方面存在不足,未来如何发展。同时,这样的理论对其他发展中国家也具有重要的参考借鉴价值。

新结构经济学采用新古典经济学的分析方法来研究现代经济增长的本质及其决定因素。其核心思想是:一个经济体在每个时点上的产业和技术结构内生于该经济体在该时点给定的要素禀赋结构,与产业、技术相适应的软硬基础设施也因此内生决定于该时点的要素禀赋结构。企业的自生能力则是新结构经济学的微观分析基础。在新结构经济学看来,遵循比较优势是经济快速发展的药方,其制度前提是有效的市场和有为的政府。当政府发挥有为作用时,产业政策是个有用的工具。新结构经济学将结构引入新古典的分析框架中,会对主流的新古典经济学产生许多新的见解。新结构经济学希望能够在反思发展经济学自成立以来涌现的结构主义和新自由主义两波思潮的基础上,推动建立发展经济学新的理论框架。

六、结论

中国是战后极少数能成功实现较长时期高速增长的经济体之一。给定它的人口规模,中国的增长堪称奇迹。以出口品的技术复杂度和科技进步的速度来衡量,中国也是后来者中技术学习最快的国家之一。考虑到40年前极低的起点和普遍贫困的状况,中国今天的成功经验对其他后来者具有参考价值。

总体而言,中国所实现的快速的技术进步及经济发展的成功来自于它在1978年做出的发展战略上的根本转变。它放弃了教条主义和不切实际的赶超思想,并通过市场化的改革和开放政策在给予原有的不符合比较优势的产业必要的保护补贴以维持稳定的前提下,创造条件让给符合比较优势的产业快速变成竞争优势,并由资本的快速的积累和符合比较优势部门的快速扩张,不断矫正不符合自身优势的经济结构,为消除转型期的各种扭曲创造条件,在稳定和快速发展中过渡到完善的市场经济体系。在此过程中,中国努力改革其管理经济的体制去适应这些变化,并制定一系列行之有效的工业化政策把中国从一个相对封闭的经济转变成在制造业上具有全球竞争优势的世界工厂。

作为东亚的一员,日本和东亚四小龙的发展经验对于邓小平和中国的领导人在1978年做出转变经济发展战略的决定发挥了重要影响。邓小平本人1978年对日本和新加坡的访问更是加深了他对寻找战略转变突破口的决心。中国政府派出的代表团于1978年对香港和澳门的考察,触发了领导人在1979年设立深圳和珠海等四个出口加工区(后称经济特区)以吸引香港在中国南部沿海投资办厂的想法。就这样,在上世纪80年代,借助于香港资本的联系,中国大陆南方的珠江三角洲成为最早联系全球产业链的出口加工区。时至今日,昔日的经济特区之一的深圳已经发展成为可以与旧金山硅谷和以色列特拉维夫比肩的全球最重要的科技创新中心。

随着1990年上海浦东的开发和上海市的开放,中国在其经济最发达的长三角地区加快了在吸引跨国公司资本投资和设立合资企业的速度。此后,包括日本、中国台湾、韩国和欧美的资本大举进入该地区。长三角的工业崛起是中国在促进本土制造业纳入全球生产链的第二个高潮。为此,中国开始变革并制定一系列法律和管理制度以配合FDI的技术转让和本土化进程。例如,学习香港和新加坡的经验,在法律上突破限制,允许国家所有的土地使用权转让并鼓励把土地按50年期限批租给跨国公司。另外,对企业管理者的持续的培训以及开启公司治理结构和管理上的改革,对促进本土企业的技术学习发挥重要作用。大量的研究发现,FDI对中国出口技术复杂程度的提升主要可以用中国本土企业的组织变革和学习能力的改善来解释,这些努力显著提升了中国企业对转让技术的吸收、消化和扩散的能力。这说明,技术学习过程与政策学习的结合在中国成功的工业化进程中扮演了重要的角色。

中国的工业化和技术进步的另一成功经验或许是,中国尽量避免推行了自上而下的一刀切的产业政策,至少在早期是这样。相反,中国早期的工业化带有浓重的试验色彩。产业政策也往往局限在沿海的地区和一些规划的区域,以务实的方式在那些地区设立工业园区、经济特区等经济试验田,将产业政策用作促进地区工业化的特惠政策。政府在园区内实行并确保改善基础设施,提供一站式服务,大幅降低官僚主义,快速把符合比较优势的产业变成竞争优势。政府除了制定针对FDI的税收、外汇等优惠政策之外,土地规划成为中国地方政府推进产业发展的重要手段。实际上,中国政府对土地规划的高度重视不仅促进了工业化,而且也在经济发展中更新了城市。另外,为了实现工业发展的目标,地方政府被要求致力于发展规划、基础设施投资和投资环境改善,并要大力降低官僚主义。中央政府加强了对地方政府官员的激励政策,官员面临以相对绩效评估获得职位晋升的所谓政治锦标赛的动力。

中国的经验也指出了战后延续至今的发展经济学的缺陷。已有的发展经济学对后来者的赶超战略的建议没有能够遵循产业结构演变的内生逻辑,忽视了资源和要素禀赋的结构在成功的工业化战略中的决定性影响。由林毅夫倡导的发展经济学的第三波理论,即新结构经济学,基于战后那些包括中国在内的成功实现追赶的高成长经济体的经验,强调了基于要素禀赋结构的动态比较优势原理在实现工业化和快速经济增长中的重要性。根据新结构经济学,后来者在工业化中务必摈弃现成的教条,尊重和正视自身的初始条件、要素禀赋的结构和经济制度等制约条件,从实际出发,用看上去是次优的方式,逐步克服各种约束条件,在学习中不断积累物质资本和人力资本,小步快跑,实现从技术模仿到技术创新的转变。

参考文献

陈建军、胡晨光,2007, “长三角地区基础设施投资与FDI流入关系的实证研究:一个时间趋势设定下的VECM分析框架”,《国际贸易问题》第11期。

陈善哲,2004,“深圳个案凸现土地使用权与房产权的‘时差’困局:土地到期‘空中楼阁’告急”,《21世纪经济报道》,10月8日。

L. Cheng, and Y. Kwan, 2000, “What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience,” Journal of International Economics, 51(2), 379-400.

付朝阳,2003,“外国直接投资对我国出口增长和出口商品结构的影响”,《国际贸易问题》第11期。

江小涓,2002,“中国的外资经济对增长结构升级和竞争力的贡献》,《中国社会科学”,第6期。

L. Lau and Y. Qian, and G. Roland, 1998,”Reform without Losers: An Interpretation of China's Dual‐Track Approach to Transition”,Journal of Political Economy,

108(1):120-143.

李坤望、王有鑫,2013,“FDI促进了中国出口产品质量升级吗?基于动态面板系统GMM方法的研究”,《世界经济研究》第5期。

林毅夫等, 1994, 《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店。

Justin Yifu Lin, 2009, Economic Development and Transition: Thought, Strategy, and Viability, Cambridge University Press

Justin Yifu Lin, 2012, New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy, World Bank Publications.

刘金田,1996,“‘我们之间相互了解是最深的’:邓小平与金日成”,《党的文献》,第6期。

刘琳、赵博,2015, “契约治理、基础设施建设与外资到位率—来自我国30个省份的证据”,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》第6期。

T. Gao, 2005, “Foreign Direct Investment in China: How Big are the Roles of Culture and Geography?” Pacific Economic Review, 10(2), 153-166.

暨南大学经济学院经济研究所和深圳市学技术协会编,1984,《中国经济特区研究》, 内部印刷。

Das Gupta, 1997, China Engaged: Integration with the Global Economy, World Bank Publication

Yasheng Huang, 2003, Selling China: Foreign Direct Investment During the Reform Era, Cambridge University Press.

James Kung, 1985, “The Origins and Performance of China’s Special Economic Zones”, The Asian Journal of Public Administration, Vol. 7, no. 2 (December): 198-215

Nicholas Lardy, 1994, China in the World Economy, Washington, DC: Institute for International Economics.

Barry Naughton and Nicholas Lardy, 1996, “China's Emergence and Prospects as a Trading Nation,” Brookings Papers on Economic Activity, (2): 273-344.

Yun-Wing Sung, 2001, “Export-Oriented Foreign Direct Investment in the People’s Republic of China: Di-vision of Value Added between Source and Host Economies”, In Global Production and Trade in East Asia, edited by Leonard K. Cheng and Henryk Kierzkowski, pp. 207–225. Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers.

Yun-Wing Sung, 2000, Costs and Benefits of Export-Oriented Foreign Investment: The Case of China. Asian Economic Journal 14 (1):55–70.

Yun-Wing Sung, 2007, Made in China: From World Sweatshop to a Global Manufacturing Center? Asian Economic Papers, 6(3): 43-72.

文东伟、冼国明、马静,2009, “FDI,产业结构变迁与中国的出口竞争力”,《管理世界》第4期。

John Whalley and Xian Xin, 2010, "China's FDI and Non-FDI Economies and the Sustainability of Future High Chinese Growth," China Economic Review, 21(1), 123-135.

B. Xu, 2007, “Measuring China’s Export Sophistication”, China Europe International Business School, Working Paper.

B. Xu and J. Lu, Foreign Direct Investment, Processing Trade and the Sophistication of China' s Exports, China Economic Review, 20(03):425-439.

张军,1997,《双轨制经济学:中国的经济改革1978-1992》,上海三联书店。

张军等人,2007,“中国为什么拥有了良好的基础设施?”,《经济研究》第3期。

张军,2018,《不为公众所知的改革》,文景出版社,即将。

注:

[1] 转引自新浪博客2013/12/11. http//:blog.sina.com.cn/s/blog_64892f210101m0v7.html

[2] 邓小平在1979年10月的一次讲话中说:“我到新加坡去,了解他们利用外资的一些情况。外国人在新加坡设厂,新加坡得到几个好处:一是外国企业利润的百分之三十五要用来交税,这一部分国家得了;一个是劳务收入,工人得了;还有一个是带动了它的服务行业,这些都是收入……我认为现在研究财经问题有一个立足点要放在充分利用、善于利用外资上,不利用太可惜了。”

[3] 参见刘金田(1996)在《党的文献》上写的文章。

[4] 在1979年2月,国务院正式下达了38号文件,明确提出在宝安建立出口基地和新型的边防城市。为了凸显宝安的重要性,1979年3月中央和广东省委决定将宝安县改成深圳市并在后来改为省辖市。

[5] James Kung(1985)在他发表的论文中首先提出了这个问题。

[6] 暨南大学经济学院经济研究所和深圳市学技术协会合作编写的《中国经济特区研究》(1984)提供了详细的介绍。

[7] 这个数据来自陈善哲(2004)在《21世纪经济报道》写的文章。

[8] 张军(2018)在即将出版的修订版《不为公众所知的改革》里提供了对这段历史的回顾。

[9] 林毅夫等人在《中国的奇迹:发展战略与经济改革》中对中国如何推进对计划经济体制的改革做了很好的描述与分析,见林毅夫等(1994)。