内容提要:对中国全要素生产率的增长率和贡献度判断,直接影响着中国未来经济发展方向的选择。然而,由于实证分析方法的局限性,现有研究对中国全要素生产率的判断存在很多不确定性:索洛余值法的缺陷是存在非体现技术进步、规模收益不变、要素产出弹性不变和单方程假定;数据包络分析方法的缺陷是不能剔除随机因素的影响;随机生产前沿方法的缺陷是先验地确定随机误差项的概率分布形式。并且,这些方法都难以解决地区经济的异质性和空间相关性问题。从未来的研究方向看,对中国生产率研究可能会更多地转向对体现式技术进步的分析,以及用空间计量技术解决经济变量空间相关性问题。

关键词:全要素生产率/经济增长/技术进步

作者简介:于永达,清华大学公共管理学院教授,北京100084;吕冰洋,中国人民大学财政金融学院副教授,北京100872

近十年来,有关中国经济增长效率问题引起理论界和实践部门的广泛关注。中国过去数十年靠资本和劳动高投入式增长是否是高效的,直接影响着未来经济发展方向的选择,近几年,国家创新体系建设和经济发展方式转变等发展战略的提出,无不是与这个判断密切相关。根据经济增长理论,经济增长的来源可分为资本积累、就业增长、人力资本增长和全要素生产率(TFP)增长四个部分,经济学界对前三者的测度争议相对较小,焦点集中在对全要素生产率的测度上。TFP是指各要素(如资本和劳动等)投入之外的技术进步和能力实现对经济增长贡献的因素,在索洛(Solow,1957)那篇经典论文中,他提出一个通过计算增长余值来计算TFP的方法,余值中包括的是不能直接观察的所有因素所带来的增长。不能被直接观察的因素可分为两大类:一是以新的技术替代原有的技术,简称技术进步,或称技术转变(Technical Change);二是在既有技术前提下,生产效率的提高,简称效率提高,或称技术追赶(Technological Catch-up)。效率提高的因素有多种,主要包括规模效率提高、要素配置效率提高、管理效率(或称纯技术效率)提高等。

尽管TFP中“噪音很多”,甚至索洛将其称为“对我们无知的度量”,但是由于它毕竟体现着经济中技术进步和技术追赶情况,因而在索洛论文发表之后,大量研究有意无意间把TFP的高低与经济增长质量甚至是技术进步等同起来:如果TFP增长率高,那么经济增长中技术和管理的创新就比较显著,经济增长就属于高质量的增长;否则,TFP增长率低说明经济增长主要通过增加生产要素的数量来实现经济增长,或称“粗放型”增长,经济增长就属于低质量增长。

由于TFP测算的重要意义,自中国改革开放以来,经济学界就不断有人利用各种数据与各种计量方法对中国经济TFP进行测算。在东亚金融危机爆发后,人们由以往赞扬东亚的成功转变为批评其失败,理由是东亚国家TFP增长率低,发生的危机是“依靠高投入推动的高增长”,经济增长中存在巨大隐忧(克鲁格曼,1999)。考虑到中国经济增长带有典型的投资驱动特征以及经济增长模式与东亚国家具有某些相似性,近几年对中国TFP的测算和分析又成为经济研究的热点,在国内外主流核心期刊上出现了大量关于TFP测算以及与TFP概念联系紧密的技术进步和技术效率测算文章。针对这些研究,本文在方法、数据和结论上进行较全面的综述和评价。

一、基于经济计量的“索洛余值法”研究综述及其局限性

(一)研究综述

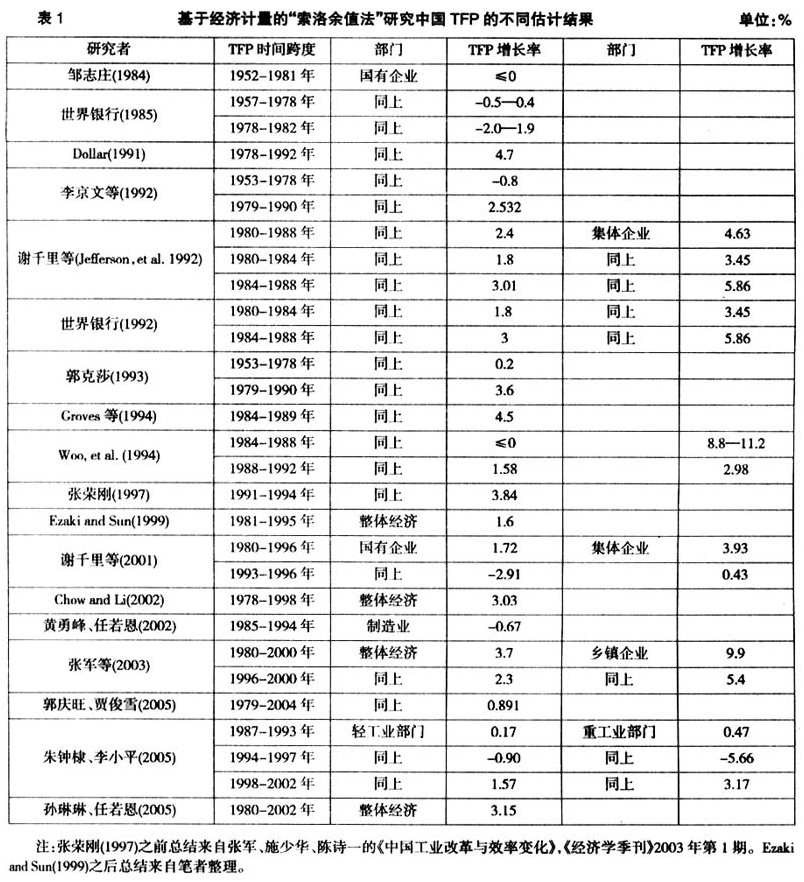

早期研究大多采用经济计量法估计TFP,即一般将总产出或增加值作为因变量,将各种投入作为自变量,通过计量回归来模拟生产函数,进而通过计算“索洛余值”来估计TFP。这些研究有的采用科布—道格拉斯生产函数(简称C-D型生产函数),有的采用超越对数生产函数,有的考虑中间投入因素。由于早期中国数据统计不够完整,这些研究在数据整理上下了大量功夫,研究角度有的从整体经济、工业和制造业入手,有的从所有制结构入手,如国有部门、集体部门和乡镇企业,结论也有很大差别,其争论一直延续到现在。由于通过这种方法来研究中国TFP的文献非常丰富,本文只撷取部分发表在主流核心期刊上有影响的研究(见表1)。

综合这些研究,对中国TFP增长研究基本可分为两种论调,一是乐观论,二是悲观论。由于中国相当长时间内经济以国有企业为主,因而早期研究集中在国有企业,国外研究对国有企业的TFP改善普遍持有悲观的观点。改革开放初期,世界银行组织的经济学家代表团在对中国进行了几个月考察后,在谈到中国的工业部门时说:“把劳动力和资本放在一起来计算,工业生产全要素生产率从1957年以来似乎一直停滞不前。”(世界银行,1983)邹志庄(1984)、Woo等(1994)的研究甚至发现国有企业的TFP增长率为负值。一些国内外学者的研究针锋相对,反驳了悲观论观点,李京文等(1992)、Jefferson等(Jefferson,et al.,1992)、陈宽等(Chen,et al.,1988)都强调改革开放以来国有企业1980年代后有显著增长趋势,但是增长率低于集体企业,这与我们的现象观察是一致的。

但是自2000年后,国内学者的研究结论似乎大部分支撑了悲观论观点,郭庆旺、贾俊雪(2005)估算出的中国整体经济TFP增长率非常低,王德文等(2004)估算的重工业部门和资本密集型产业TFP贡献率也非常低,黄勇峰、任若恩(2002)、朱钟棣、李小平(2005)估算的TFP增长率在一段时间内甚至为负值。这种结论令人诧异。从现象上观察,如果说中国TFP增长率低,技术进步或技术效率提高自然不大,怎么可能保证资本具有较高的回报率?投资特别是外商直接投资怎么能持续高增长?因为国际资本流动毕竟是“用脚投票”的,一边是低资本回报率,一边是高FDI投资,从经济学原理看很难解释。

尽管对中国经济TFP增长的各种研究结论大相径庭,但是我们还是能从他们的研究中发现一些共性的问题,这就是:(1)在改革开放以前,经济增长主要依赖要素投入,TFP增长率非常低。(2)在改革开放的初始十年即1980年代,TFP增长率比较高,而到了1990年代,TFP增长率有明显下降趋势,尤其是到1990年代后期,这种下降趋势更为明显。(3)在TFP增长率比较中,劳动密集型产业高于资本密集型产业,轻工业高于重工业,乡镇企业高于集体企业,集体企业又高于国有企业。

(二)对“索洛余值法”的质疑

极端的批评来自周方教授(1994;1998;1999),他认为索洛增长模型存在原理性的错误。他通过大量的公式推导,说明新古典生产函数本身就是虚拟的,只有在投入产出空间中内在地反映投入产出增长路径才能完整地提供科技进步信息;只有在极少见、极个别的情况下,科技进步是非体现的;将产出分解成各要素贡献度之和本身就是违反逻辑的,任何一单独要素都不能获得产出;除C-D型生产函数外,其他任何形式的生产函数如CES生产函数、超越对数生产函数都不符合经济学原理;如此等等。但是大多数学者并不彻底否认利用经济计量来计算“索洛余值”测算TFP的价值,只是从不同角度批评该方法存在的一些缺陷。批评主要分为四类。

第一,对技术进步假定的批评。如郑玉歆(1999)指出,“索洛余值法”估算的基础是生产函数为C-D型生产函数,按照新古典生产理论,TFP应该仅限于非体现的、外生的、希克斯中性的技术进步,但是在实践中很少有学者真正采用这个概念。陈耀坤(Edward K. Y. Chen,1997)指出,TFP所测定的仅是不体现在资本中的技术进步,在这个意义上,TFP增长不等于技术进步。Hsieh(1999)、Felipe和McCombie(1998)强调TFP测量方法所测量的中性技术进步只是理论上的假设,如何考虑有偏的技术进步才是研究的关键。但是要考虑有偏的技术进步,就要在模型中识别要素质量的变动和经济结构变动影响,这会大大增加研究难度。尤其是要想精确地识别要素投入特别是资本投入的质量变动,对现有数据来说,这简直是难以完成的任务。

第二,对规模收益不变假定的批评。在运用“索洛余值法”估计中,通过Chow检验来放松规模收益不变的假定,但是必须对估计的参数给出先验假设,并受样本观察值数量的限制,容易出现参数估计不稳定等统计上的问题,故实证分析一般强加规模收益不变的假定。Kim(1994)等人的研究表明,东亚新兴工业化经济体(NIEs)的规模收益均显著地大于1,其中,中国香港为1.288,中国台湾为1.370,新加坡为1.340,韩国为1.381。郑玉歆(1999)测算,如果把规模收益归入TFP增长,那么根据他们的研究,东亚国家的TFP增长对产出增长的贡献可以提高20多个百分点。并且,由于发展中国家经济结构迅速变化、资本折旧快、设备利用率低、人力资本高估等原因,对发展中国家TFP测算很容易存在低估现象。

第三,对要素产出弹性不变假定的批评。吕冰洋(2008)指出,在索洛模型中,要计算TFP一个必备的工作是计算要素产出弹性,而通过回归分析估计的要素产出弹性是常数,这与实体经济有较大距离。因为随着经济增长,资本积累速度一般高于劳动力增长速度,资本产出弹性会随着时间下降,因此要素产出弹性应是一个动态变化的值,大多数实证分析没有对这一点给予足够地关注。

第四,对回归方程设定的批评。林毅夫、任若恩(2007)指出,直接应用回归分析方法来估计一个生产函数,这种研究在方法论上是有问题的,原因是生产函数的计量估计并不是一个单方程的简单回归分析的问题,而是包括生产要素需求的联立方程体系的估计问题。他们指出,即使是C-D生产函数的估计也不是简单的回归分析,至少有4种以上基于联立方程体系估计的方法,各种估计TFP的计量方法见Nadiri和Prucha(2001)的介绍。他们尖锐地指出,这一点在国内大多数对生产函数和TFP估计中没有得到正确的理解和运用。

总结而言,通过计算“索洛余值”的经济计量法研究结论既难统一,其各种假定也存在很大的争议,因而各种估计结果的现实说服力不强。但是人们仍需要通过实证研究来分析经济增长绩效。于是,一些学者在经济计量法基础上改进,或是引入人力资本、结构调整等因素,或是考虑要素产出弹性随时间的变动规律。另有一些学者利用数据包络分析、随机前沿生产函数等方法对TFP内含作进一步分解,说明TFP的内容不完全等于技术进步,它包括资源配置、技术效率、规模效率、结构变动等因素,这对研究中国这样一个经济结构迅速变化的发展中国家经济增长来源来说,无疑是令人鼓舞的。

二、实证分析方法的改进与不足

(一)实证分析方法改进综述

1.扩展索洛模型分析

在利用“索洛余值法”估计TFP时,研究者大多将TFP的高低与经济增长质量甚至是技术进步等同起来,这对中国这样一个处于剧烈变革期的社会来说,是不恰当的。体制的变化、产业结构的转换、空间布局的调整、人力资本的迅速积累,都对经济增长产生深刻的影响。因此,一些研究者试图在索洛模型基础上,引入新的变量来分析上述因素的影响。

熊俊(2005)放松了索洛模型三个假设条件,在借鉴内生增长理论的基础上对索洛模型进行扩展,得出一个将经济增长分为物质资本投入、简单劳动力投入、知识资本投入和人力资本投入四因素的增长模型,不过该文只是在理论上探讨,并未进一步实证分析。沈利生、朱运法(1999)、陆根尧(2002)等将人力资本引入索洛模型,考察人力资本积累对中国经济增长的推动作用。但是由于人力资本在数据收集和测度方法上都存在很大困难,人力资本估计结果往往是因人而异,因而引入人力资本后各种研究结果差异也很大。Maddison(1998)、Wang(1999)等试图考虑结构调整对中国经济增长的影响,但是他们采用的方法或是非常粗糙,或是语焉不详,没有引起人们进一步关注。樊胜根等(2002)将结构调整引入索洛模型,来分析部门间资源转移对经济增长的影响,结论是经济增长中17%来自结构变化,42%来自各部门的生产率(扣除结构变动因素的TFP)进步,TFP年均增长率高达4.2%。徐瑛等(2006)的研究更进一步,将产业结构变动、资本空间集聚、人力资本积累等因素引入索洛模型进行估计,从他们的估计结果看,令人生疑的是,我国人力资本、狭义技术进步率对经济增长的作用非常低,狭义技术进步率在1987-1992年、1993-1999年间甚至为-2.33%、-0.18%,这很难令人认同。另外,金玉国(2001)考察了制度变迁对中国经济增长的贡献,但是他没有将制度变迁纳入索洛模型分析,只是简单比较各制度变量与经济增长速度的关联度,结论不够稳健。

与传统研究中将要素投入之外因素对经济增长的贡献统统归于TFP相较,扩展索洛模型可进一步将TFP分解来说明经济增长中其他因素的作用,这代表着增长核算研究一个方向。不过,遗憾的是,这方面研究中国TFP增长的文献还较少,研究方法还处于摸索阶段。如何在索洛模型基础上进一步考察制度变迁、资源配置等因素的作用,仍有待后来者深入研究。

2.非参数法估计要素产出弹性

通过经济计量法来估计TFP,一个基本的前提是能够准确估计出要素产出弹性,在运用参数法估计要素产出弹性时,估计值一般是常数。我们知道,随着经济增长,要素禀赋结构一般也随之发生较大的变动,如按可比价格计算,中国2005年劳均资本是1978年的7.14倍,在此情况下,要素产出弹性保持不变是不太现实的,区域间要素产出弹性差别也是如此。赵志耘等(2006)注意到以往TFP研究中要素产出弹性分析这个盲区,他们运用多种实证方法对要素产出弹性估计问题进行了探讨,指出由于产出结构的不同、要素禀赋的差异、经济发展阶段的变化等因素的影响,任何计算总量生产函数和要素产出弹性的方法只能是比较粗糙的,认为或许实证分析的主要意义不是要发现绝对意义上的值,而是要发现这些值相对意义上的变动情况。

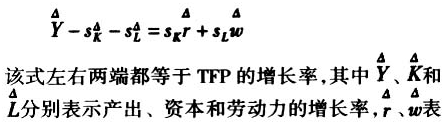

现有的文献中,有两种方法可考察要素产出弹性的动态变化。一是收入份额法估计要素产出弹性。我们知道,厂商在利润最大化及规模报酬不变条件下,要素的产出弹性值应该等于要素的费用份额,而在竞争均衡中,要素的费用份额就等于要素的报酬份额,因此可以用国民经济核算中各要素获得报酬所占比重视作是要素产出弹性。Young(1995)对东亚国家TFP测算,即是运用收入份额法来计算要素产出弹性。涂正革、肖耿(2006)运用这种方法对中国大中型企业1995-2002年37个工业行业TFP进行估计,结论是TFP的行业加权年均增长率高达6.8%。傅晓霞、吴利学(2006)也运用这种方法估计中国各省份要素产出弹性,据此分析TFP在中国地区差异中的贡献。值得一提的是,在研究生产率的最近进展中,Islam等(2006;2007)用“双重法”(dual approach)估计中国全要素生产率,认为中国1978-2002年TFP年均增长率为2.95%。其方法核心公式可写为:

运用DEA方法,陈勇和唐朱昌(2006)对工业经济的TFP进行估计,颜鹏飞和王兵(2004)、郑京海和胡鞍钢(2005)、杨文举(2006)等对中国分省经济进行估计,郑京海、胡鞍钢更是自1978年始,逐年估计中国TFP的变化,与其中各因素的作用。与利用宏观经济数据分析不同,郑京海等(2002)利用1980-1994年700个微观国有企业样本数据考察了国有企业的生产绩效,结论是这一时期国有企业生产率增长主要是通过技术进步而不是通过提高技术效率取得的。从估计结果看,运用DEA方法估计结果的差异比运用索洛余值法估计结果差异更大,见表2。颜鹏飞和王兵(2004)估计的各省年均TFP增长率还不足1%,并且估计结果中常出现技术退步和技术效率增长率为负值现象。技术退步的结果很难解释,因为一门现代工农业生产技术或管理方法一旦被使用一般不会出现遗忘的现象,为克服这种难以解释的结果,郑京海和胡鞍钢(2005)甚至在模型中强加技术无退步约束条件,这种处理合理与否尚有待探讨。另外,在他们的估计中,除郑京海等(2002)解释了国有企业TFP变动的内在原因外,其他研究尽管是研究宏观经济生产率变动,但很少有从中国经济增长实践出发对估计结果进行解释。

4.随机前沿生产函数方法的运用

随机前沿生产函数源于Aigner等(1977)提出的随机前沿分析(Stochastic Frontier Analysis,简称SFA)理论,SFA模型基本上可以表达为:

y=f(x,β)·exp(v-u)

v为观测误差和其他随机因素,通常假定它独立于投入和技术水平,服从零均值、不变方差的正态分布。TE=exp(-u)(u≥0)表示技术效率。u服从非对称半正态分布,当u=0时,厂商就恰好位于生产前沿上;若u>0,厂商就处于生产前沿下方,也就是处于技术无效率状态。与运用数据包络分析方法估计一样,随机前沿生产函数方法估计也能将TFP分解成技术进步、纯技术效率、配置效率、规模效率等因素的变化,后三者效率又可统称为广义的技术效率。

运用随机前沿生产函数,涂正革、肖耿(2005)运用中国大中型工业企业1995-2002年的年度企业数据,系统地研究37个工业行业的TFP增长趋势,结论是工业行业加权TFP年均增长达6.8%,TFP增长主要来自前沿技术进步,企业相对前沿的技术效率差距拉大,企业投入要素的配置效率对TFP增长几乎没有贡献。姚洋(1998)、姚洋和章奇(2001)也运用随机前沿生产函数对第三次工业普查数据进行技术效率分析。上述研究者实证分析的样本数据来自微观企业,另有一些研究者实证分析的样本数据来自各省宏观经济。王志刚等(2006)运用随机前沿模型,选取超越对数生产函数对中国1978-2003年分省数据进行实证检验,发现东部地区生产效率最高,TFP增长率主要来自技术进步,而且从1990年代中期以后有所下降。但是在他们的估计中,资本的平均产出弹性仅为0.1778,作者解释说这是因为中国经济增长是典型的劳动要素投入型增长,这种解释不能令人信服,恰恰相反,要素投入比重低反而会使要素产出弹性高,由此进行的推断是有疑问的。于君博(2006)也进行类似的研究,结论是由改革开放到20世纪90年代中期的前15年中,各地区的技术效率变化并不明显,而此后的近10年中,全国各地区的技术效率水平普遍快速下降,地区间技术效率差异也随之扩大。但在他的估计过程中,出现全国平均技术退步情况,这与直观经验和其他类似研究有较大出入。岳书敬、刘朝阳(2006)估计的各省平均技术进步率高达10%,这也很难令人认同。

(二)新方法的局限性

与传统通过计量回归分析估算增长余值相比,各种新方法的确弥补了估算TFP的一些不足,但是新的方法带来新的问题,各种实证分析结论不但没有趋于一致,反而彼此之间出现巨大的差异。究其原因,是因为新方法也都存在一些无法解决的问题。

在索洛模型中引入新的变量的好处是能够分离出人力资本积累、结构转换等因素对经济增长的作用,可以说把TFP这个“黑箱子”打开了一点,但是这种方法并没有改变通过回归分析来测算TFP的固有缺陷,如参数值不是动态变化的、难以识别要素质量的变动等。另外,在数据整理上,不论是人力资本测度还是结构转换测度,其争议比资本测度争议更大,因而实证研究结论因人而异也就不奇怪了。

利用非参数法估计要素产出弹性的好处是能够动态地观察要素产出弹性的变动规律,但是很难找到一种完善的测度方法。收入份额法是将各要素报酬所占比重视作是要素产出弹性,但是这种估计只有在市场竞争处于完全均衡下才是无偏的,对不是处于竞争均衡的市场而言,某段时间、某个行业和某个地区劳动报酬受工资政策影响很大,以2006年为例,上海和西藏的劳动者报酬占GDP的比重分别为35.7%和52%,其原因有多种,如两地区资本存量和回报率差距大、工资政策不同、生产结构不同等,当然不能简单地说上海劳动产出弹性低于西藏地区。在这种背景下,运用非参数局部线性估计来估计要素产出弹性可以说作了很好的尝试,不过该种估计方法要求的是大样本数据,实证分析中数据很难满足这种要求。

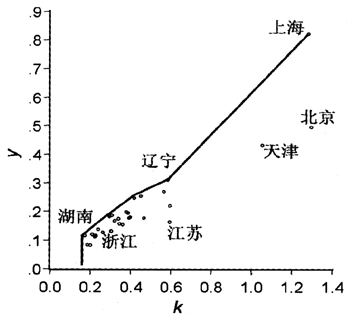

DEA方法和SFA方法是最近几年流行的测算TFP方法,它们能将TFP进一步分解到配置效率、规模效率和纯技术进步等因素,然而新方法带来结论的不确定性一点也不比利用“索洛余值法”少。从方法角度讲,数据包络分析是通过测算数据点与生产前沿面的距离来判断数据点的有效度,却没有考虑到样本的随机性,仅仅是由几个“最高”样本的线性组合得到一确定的生产前沿,很难克服生产前沿面上异常值的影响,也就是说稳定性较差,估计差之毫厘,失之千里。图1是根据1990年中国各地区人均资本和人均产出画出的散点图,实线部分是根据DEA分析原理画出的“生产前沿面”,从中看出,生产前沿面上点的位置对测算结果影响很大,北京的技术效率低于天津,也低于中西部一些地区,广东、浙江、江苏等发达地区的技术效率低于辽宁,这显然有些牵强。例如,如果拿掉上海地区,天津和北京都会处于技术前沿上;如果不考虑图1中其他省份生产点聚集、直辖市劳均资本高因素,北京市和天津市的技术效率未必低于一些中西部地区。

图11990年中国各地区劳均产出(y)和劳均资本(k)散点图

单位:万元(1978年价格)

SFA分析方法与DEA方法相比,其改进之处是克服了随机因素的影响,避免了异常值造成很大的测量误差,不过该方法的缺陷是使用了先定函数形式以及假设随机误差项和技术无效率服从一定的概率分布,而假定的生产函数以及误差项的概率分布不一定符合实际情况,难免掺入主观因素,造成“生搬硬套”。另外,这种方法在经济研究中,Gong和Sickles(1992)指出,运用SFA方法如果样本数量较少,估计的偏差会很大。对中国31个分省经济数据和39个工业大类行业数据来说,显然不是大样本数据。并且,运用DEA和SFA测算TFP存在一个很重要的问题是,它们仅仅根据测算点与生产前沿的距离来判断技术效率的高低,而没有考虑经济结构的影响。举C-D生产函数为例,假设生产投入仅为资本和劳动两个要素,那么生产函数可简化成生产投入变量为劳均资本,输出变量为劳均产出。根据DEA和SFA原理,在这种生产函数结构下,位于生产前沿的地区属于产出—资本比高的地区,依据该比值可判断其他地区的技术效率,这实在有些牵强。一个农业大省与工业大省、或者第二三产业比重较高的直辖市与其他省份之间的技术前沿和技术效率可比性较低。例如2005年天津产出—资本比为0.385,不但远低于一般东部发达地区,也低于西部一些地区,如甘肃省该比值为0.508,自然我们不能得出天津技术效率低于甘肃的结论。因为产出—资本比受多种因素影响,例如城市化建设和财政投资增加一般会因为外溢效应而增加企业单位资本产出,但是从宏观角度看,地区整体产出—资本比可能会下降。将DEA或SFA方法运用到行业TFP分析也不能避免这样的问题,重工业和轻工业产业结构不同,资本密集型产业与劳动密集型产业结构不同,即它们各自对应的生产函数结构不同,仅仅依据产出—资本比来判断技术效率的高低是轻率的。

总的来说,DEA和SFA方法适用分析范围是相近生产结构的观测单元,这在分析同行业中各微观主体的技术进步和技术效率高低等问题上较为有效,在分析宏观数据时测量误差较大。

三、资本质量测算及空间相关性问题

(一)资本投入质量的区分及体现式技术进步

如果我们对数据质量提出更高的要求,就会发现,以上研究无论采用什么方法,都未对资本投入进行分类。从经济实践出发,资本应至少分为建筑资本和设备资本两大类,如果不考虑对这两种资本进行分类,那么在实证分析中可能存在两个问题:一是在数据整理上,由于设备投资价格指数一般低于建筑投资价格指数,在资本投入估算中会大大低估设备资本的存量,同时高估建筑资本存量,造成总量资本估计的偏差,实际上,由于资本存量估计一般采用永续盘存法,随着时间延续,这种估计偏差会越来越大;二是在生产函数中,设备资本的产出弹性一般远高于建筑资本,不区分资本分类也会造成估计偏差。目前,国内黄勇峰和任若恩(2002)曾对我国1978-1995年制造业15个行业中全民所有制企业设备资本和建筑资本存量进行估计,但是由于数据整理的难度,尚没发现区分设备资本和建筑资本的总量资本、区域资本和行业资本存量估计。

按照索洛经济增长模型,经济增长率应该可以分解为三部分:要素投入数量增长率、要素投入质量增长率和不体现的技术进步率。在增长核算中,由于数据的限制,对中国要素投入质量特别是资本投入质量进行区别几乎是不可能的事。然而很多证据表明,技术变迁影响生产率的途径通过改善机器和设备的质量而进行,技术进步离不了机器设备资本的大量积累。Delong和Summers(1991)指出,那些具有最高经济增长率的国家是设备投资最高的国家,而且也正是在这些国家,设备的相对价格下降得最快。Greenwood等(1997)在对美国战后设备投资价格和数量系列研究中,发现两点重要的特征,一是设备的相对价格年均下降超过3%,与此同时,设备/GNP比率稳定增长,二是设备的价格和设备投资具有负相关关系(-0.46)。他们认为设备价格的下降速度与体现在设备中的技术进步速度有强正相关关系。在对发达国家增长核算中,常出现TFP增长率下降情况,实质上,情况未必如此,如果考虑到体现在资本积累中的技术进步,那么结果可能正好相反。

根据历年《中国统计年鉴》数据计算,如果设定1990年中国固定资产投资、建筑投资和设备投资的价格指数为1,那么到2005年,三者的价格指数累计分别为2.19、2.55和1.35,即设备投资价格/建筑投资价格为0.529,设备投资价格下降程度较大。如果假设该比值下降速度与技术进步存在固定比例,那么可以推算出1991-2005年中国设备资本年均技术进步在4.33%,仅此点就比一般估计的TFP增长率高。目前,黄先海、刘毅群(2006)、赵志耘等(2007)对资本体现式技术进步进行了探索性的研究。

另外,即使大多数实证研究得出中国经济增长主要依靠资本投入拉动,也不能就此认为经济增长的可持续性低。郑玉歆(2007)指出,在工业化的初期和中期阶段,不论哪个国家的经济增长都是粗放的,外延扩张型的。高投资率是资本快速积累的一个前提,高投入是资本快速积累的一个必然结果。这种外延为主的粗放增长是阶段性的。当资本积累到一定程度,且结构发生根本转变,这种增长方式肯定会发生改变。因而,与其关注全要素生产率,不如更加关注投资的质量和资本积累的有效性。

(二)地区数据的异质性及空间相关性问题

在研究中国全要素生产率的文献中,有相当大的部分是利用整体经济或区域经济数据进行实证分析。这些研究隐含的假设就是假定横截面单元是同质的,地区之间没有联系,而实际上,几乎所有的空间数据都具有空间依赖性或空间自相关性的特征,一个地区空间单元上的某种经济地理现象或某一属性值与邻近地区空间单元上同一现象或属性值是相关的。改革开放以来,中国经济走着“梯度发展战略”的道路,形成了几个如珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈等经济发展中心,发展缓慢的经济地区,及经济有较大类同性的地区如东北老工业基地等,在地理上往往聚集在一起,因而这种空间相关性在中国经济空间分布中尤其明显。空间依赖的存在打破了大多数经典统计和计量分析中相互独立的基本假设,也就是说,各区域之间的数据存在与时间序列相关相似的空间相关。在这种情况下,显然,不考虑空间相关的回归分析,将与不考虑时间相关的回归分析一样,回归结论是有偏的。

目前,在空间计量方法的研究进展中,处理空间相关性的方法有两种:一是空间常系数模型,即在传统模型基础上考虑空间相关和空间差异,如空间滞后模型和空间误差模型等,空间相关性体现在因变量的滞后项或误差中;二是加权地理回归模型,模型中部分自变量的系数体现出空间差别,即系数随空间的变动而变动。吴玉鸣、李建霞(2006)曾利用空间常系数模型对中国全要素生产率进行估计,在该文中,利用空间统计的Moran指数检验证明了我国省域的工业增加值具有明显的空间自相关性,经典线性回归模型的OLS估计可能存在模型设定不恰当问题。

但是,空间计量方法也在发展过程中,对面板数据的空间计量方法还不是十分完善,不能完全满足实证研究需要。

四、对中国全要素生产率增长的现实分析

由于运用实证分析方法测算TFP存在种种问题,一些学者强调从经济现实出发把握和看待中国TFP的高低问题。郑玉歆(1999)强调应从经济增长的阶段性规律来分析TFP,即在经济高速成长期,经济增长应以资本积累为主,即使TFP低,那也是经济增长的一个自然阶段,成长期经济与成熟期经济的TFP没有可比性,关键在于投资的质量和资本积累的有效性。易纲等(2003)强调从现象入手观察中国TFP增长趋势,他认为中国经济增长效率提高是有若干证据的,一是改革开放带来的制度变迁,典型的事例就是非公经济的迅猛发展,尽管国有大中型企业仍步履艰难,但是非公经济产权更为明晰,激励机制作用更为明显,当非公经济成为推动中国经济增长的重要力量时,管理和技术的创新已经被内生地决定了。二是技术进步,中国充分地发挥了后发优势,大量引进技术,这种技术进步通常是与引进机器设备或者购买专利技术同时进行的,从而内嵌在资本投入的增长中。三是人力资本,2000年中国接受大学教育的人口是1982年的6.6倍,占总人口的比例提高了5.0倍,随着中国人力资本结构的不断提升,高学历者也很难找到研发性质的工作,这部分人必定会下放在生产第一线,由此对技术的扩散将产生深远影响。陶然等(2004)甚至指出,在对发达国家的增长核算实证分析中,即使美日等国家在1970年代中期后TFP也出现下降,但是1980年代和1990年代正值美国信息产业革命期间,直觉上发达国家技术进步速度并未放缓,尤其是信息技术。林毅夫、任若恩(2007)对TFP测算方法的发展历史进行了梳理,说明TFP测算的真正意义所在和局限性,进而分析和评价了有关克鲁格曼“东亚无奇迹”的争论,结论是TFP的高低对中国来说并不是非常重要,关键是要善于利用与国外的技术差距,通过技术模仿、同时又不放弃自主研发来推动技术进步。

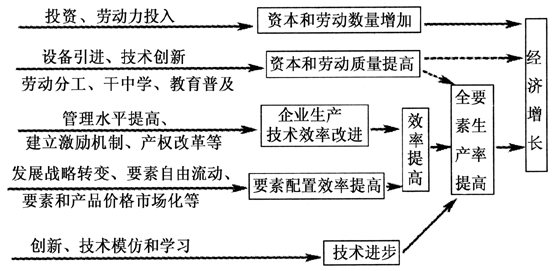

对中国来说,由于经济增长中伴随着经济转轨,因而TFP提高的源泉应该比较丰富,TFP增长率可能比我们估算的结果大得多。图2显示了中国TFP提高的几种可能路径以及它与经济增长的对应关系。

图2中国全要素生产率提高的源泉

在图2中,根据一般经济假设,假定经济增长的要素来自资本和劳动两项,投资和劳动力投入是经济增长的当然动力。在要素投入数量增加的同时,要素投入质量也在不断提高,如设备引进和技术创新可以带来资本使用质量提高,劳动分工、干中学和教育普及能提高劳动者的技能,从而提高劳动投入的质量。由于中国经济增长具有后发优势,因而许多能够提高资本使用质量的技术是不需独自进行研究开发的,从国外发达工业化国家引进成熟的生产技术更能节省成本。如在中国的技术引进中,1988-1994年间中国技术引进的结构中设备引进基本保持在80%以上。但在经济增长核算中,很难在资本投入中区分引进设备和原产设备,测算出来的TFP增长率必定是有偏的。

中国TFP提高的来源除了技术进步外,效率提高也是一个重要方面。我国经济体制改革是从国有企业占主导地位的传统计划经济体制向多种所有制经济共同发展的市场经济转变,改革可分为微观治理结构改革和宏观治理环境改革两方面,前者如工资跟效益挂钩制度、国有企业的“放权让利”改革,以及随后的“利改税”、“承包制”、“股份制”改革等,都体现了对这种企业生产技术无效率现象改变的努力。宏观治理环境改革包括由重工业优先发展战略向利用比较优势战略的转变(林毅夫等,1994)、打破市场分割、要素和产品价格市场化改革等,这将促使要素特别是资本配置效率提高。不论是企业生产技术效率提高还是整体经济要素配置效率提高,都会成为TFP提高的重要动力。

五、结语

本文综述了改革开放以来有关中国TFP的研究,从中看出,2003年以前大部分研究采用的方法是在索洛增长模型基础上,利用回归方程进行参数估计推算TFP,由于这种分析方法存在的种种问题,2004年后对TFP的研究较多地转向利用数据包络分析、随机生产前沿函数及其他非参数估计等方法估算,但是这些研究也在不同程度上存在各种各样的缺陷。从未来的研究方向看,可能会更多地转向对体现式技术进步的分析,以及用空间计量技术解决TFP测算的空间相关性问题。

总的来说,各种实证分析方法都有它的局限性,同一方法得出的研究结论往往截然相反。由于各种实证分析方法的局限性以及结论的不确定性,分析中国经济增长的绩效必须结合经济发展阶段、结合中国经济特点进行分析,实证分析的结论往往不具有绝对意义,作定性判断必须要谨慎使用实证分析结论。对中国来说,由于经济增长中伴随着经济转轨,从经济发展规律和中国经济增长现象判断,TFP提高的源泉应该比较丰富,TFP增长率可能比我们估算的结果大得多。

参考文献:

[1]陈勇、唐朱昌,2006,《中国工业的技术选择与技术进步:1985-2003》,《经济研究》第9期。

[2]樊胜根、张晓波、Robinson,2002,《中国经济增长和结构调整》,《经济学季刊》第2卷第1期。

[3]傅晓霞、吴利学,2006,《技术效率、资本深化与地区差异》,《经济研究》第10期。

[4]郭克莎,1993,《中国:改革中的经济增长与结构变迁》,上海:三联书店。

[5]郭庆旺、贾俊雪,2005,《中国全要素生产率估算》,《经济研究》第6期。

[6]何枫、陈荣、郑江绥,2004,《对我国技术效率的测算:随机前沿生产函数的应用》,《科研管理》第5期。

[7]黄勇峰、任若恩,2002,《中美两国制造业全要素生产率比较研究》,《经济学季刊》第2卷第1期。

[8]黄先海、刘毅群,2006,《物化性技术进步与我国工业生产率增长》,《数量经济技术经济研究》第4期。

[9]林毅夫、蔡昉、李周,1994,《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海:上海人民出版社。

[10]林毅夫、任若恩,2007,《东亚经济增长模式相关争论的再探讨》,《经济研究》第8期。

[11]陆根尧,2002,《经济增长中的人力资本效应——对中国高速增长区域的统计分析》,《统计研究》第5期。

[12]吕冰洋,2008,《中国资本积累的动态效率:1978-2005》,《经济学季刊》第7卷第2期。

[13]金玉国,2001,《宏观制度变迁对转型时期中国经济增长的贡献》,《财经科学》第2期。

[14]李京文、郑友敬、杨树庄、龚飞鸿,1992,《中国经济增长分析》,《中国社会科学》第1期。

[15]沈利生、朱运法,1999,《人力资本与经济增长分析》,北京:社会科学文献出版社。

[16]世界银行,1983,《中国:社会主义经济的发展》(中文版),北京:中国财政经济出版社。

[17]世界银行,1985,《中国:长期发展的问题和方案》(中文版),北京:中国财政经济出版社。

[18]孙琳琳、任若恩,2005,《中国资本投入和全要素生产率的估算》,《世界经济》第12期。

[19]涂正革、肖耿,2005,《中国工业生产力革命》,《经济研究》第3期。

[20]涂正革、肖耿,2006,《中国经济的高增长能否持续:基于企业生产率动态变化分析》,《世界经济》第2期。

[21]王德文、王美艳、陈兰,2004,《中国工业的结构调整、效率与劳动配置》,《经济研究》第4期。

[22]王志刚、龚六堂、陈玉宇,2006,《地区间生产效率与全要素生产率增长率分解(1978-2003)》,《中国社会科学》第2期。

[23]吴玉鸣、李建霞,2006,《中国区域工业全要素生产率的空间计量经济分析》,《地理科学》第26卷第4期。

[24]谢千里、罗斯基、郑玉歆、王莉,2001,《所有制形式与中国工业生产率变动趋势》,《数量经济技术经济研究》第3期。

[25]熊俊,2005,《经济增长因素分析模型:对索洛模型的一个扩展》,《数量经济技术经济研究》第8期。

[26]徐瑛、陈秀山、刘凤良,2006,《中国技术进步贡献率的度量与分解》,《经济研究》第8期。

[27]颜鹏飞、王兵,2004,《技术效率、技术进步与生产率增长:基于DEA的实证分析》,《经济研究》第12期。

[28]杨文举,2006,《技术效率、技术进步、资本深化与经济增长》,《世界经济》第5期。

[29]易纲、樊纲、李岩,2003,《关于中国经济增长与全要素生产率的理论思考》,《经济研究》第8期。

[30]于君博,2006,《前沿生产函数在中国区域经济增长技术效率测算中的应用》,《中国软科学》第11期。

[31]岳书敬、刘朝阳,2006,《人力资本与区域全要素生产率分析》,《经济研究》第4期。

[32]张军、施少华、陈诗一,2003,《中国工业改革与效率变化》,《经济学季刊》第3卷第1期。

[33]张荣刚,1997,《国有企业的产出增长与要素贡献分析》,《经济研究》第6期。

[34]赵志耘、刘晓路、吕冰洋,2006,《中国要素产出弹性估计》,《经济理论与经济管理》第5期。

[35]赵志耘、吕冰洋、郭庆旺、贾俊雪,2007,《资本积累与技术进步的动态融合:中国经济增长的一个典型事实》,《经济研究》第11期。

[36]郑京海、刘小玄、Arne Bigsten,2002,《1980-1994期间中国国有企业的效率、技术进步和最佳实践》,《经济学季刊》第1卷第3期。

[37]郑京海、胡鞍钢,2005,《中国改革时期省际生产率增长变化的实证分析(1979-2001)》,《经济学季刊》第4卷第2期。

[38]郑玉歆,1999,《全要素生产率的测度及经济增长方式的“阶段性”规律》,《经济研究》第5期。

[39]郑玉歆,2007,《理解全要素生产率》,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,工作论文。

[40]周方,1994,《广义技术进步与产出增长因素分解——对“Solow余值法”的反思》,《数量经济技术经济研究》第8期。

[41]周方,1998,《科技进步完全体现为“规模经济”——R. Solow教授的所谓非体现型技术进步纯属虚构》,《数量经济技术经济研究》第10期。

[42]周方,1999,《科技进步与“增长函数”——兼评Solow教授的原理性错误》,《数量经济技术经济研究》第10期。

[43]邹志庄,1984,《中国经济》,天津:南开大学出版社。

[44]朱钟棣、李小平,2005,《中国工业行业资本形成、全要素生产率变动及其趋异化》,《世界经济》第9期。

[45]菲利普·阿吉翁、彼得·霍依特,2004,《内生增长理论》(中文版),陶然等译,北京:北京大学出版社。

[46]保罗·克鲁格曼,1999,《萧条经济学的回归》,朱文晖、王玉清译,北京:中国人民大学出版社。

[47]Aigner, D.; Lovell, C. A. K.; Schmidt, P. 1977, Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, Journal of Econometrics, 6.

[48]Chen, K.; H. Wang; Y. Zheng; G .Jefferson and T. Rawski, 1988, Productivity Change in Chinese Industry: 1953-1985, Journal of Comparative Economics, 12.

[49]Chow, G.; K-W. Li, 2002, China's Economic Growth: 1952-2010, Economic Development and Cultural Change, 51(1).

[50]Delong, B. J.; Summers, L. H., Equipment Investment; Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(2), pp. 445-502.

[51]Dollar, D., 1991, Economic Reform and Allocative Efficiency in China's State Owned Industry, Economic Development and Cultural Change, 39.

[52]Edward K. Y. Chen, 1997, The Total Factor Productivity Debate: Determinants of Economic Growth in East Asia, Asian Pacific Economic Literature, 11(1).

[53]Ezaki, M.; L. Sun, 1999, Growth Accounting in China for National, Regional, and Provincial Economies: 1981-1995, Asian, Economic Journal, 13(1).

[54]Felipe, Jesus; JSL McCombie, 1998, Methodological Problems with Recent Analyses of the East Asian Miracle, Mimeo, Asian Development Bank.

[55]Gong B.; R. Sickles, 1992, Finite Sample Evidence on the Performance of Stochastic Frontiers and Data Envelopment Analysis Using Panel Data, Journal of Econometrics, 51.

[56]Greenwood, Hercowitz, and Krusell, 1997, Long-run Implications of Investment-Specific Technological Change, The American Economic Review, 87(3).

[57]Groves, T.; Y. Hong; J. McMillan; B. Naughton, 1994, Autonomy and Incentives in Chinese State Enterprises, Quarterly Journal of Economics, 109.

[58]Hsieh, Chang-Tai, 1999, Productivity Growth and Factor Prices in East Asia, American Economic Review, 89(2).

[59]Islam, N.; E. B., Dai; and H., Sakamoto, 2006, Role of TFP in China's Growth, Asian Economic Journal, 20(2).

[60]I slam, N.; E. Dai, 2007, Alternative Estimates of TFP Growth in China: Evidence from Application of the Dual Approach, The International Centre for the Study of East Asian Development, Kitakyushu, Working Paper.

[61]Jefferson, G.; T. Rawski; Y. Zheng, 1992, Growth, Efficiency, and Convergence in China's State and Collective Industry, Economic Development and Cultural Change, 40.

[62]Kalirajan K. P.; M. B. Obwona; S. Zhao, 1996, A Decomposition of Total Factor Productivity Growth: The Case of Chinese Agricultural Growth before and after Reforms, American Journal of Agricultural Economics, 78(2).

[63]Kim; Lau, Lawrence, 1994, Source of Economic Growth of the East Asian Newly Industrialized Countries, Journal of the Japanese and International Economics, 8(3).

[64]Maddison, Angus, 1998, Chinese Economic Performance in the Long Run, Paris: OECD.

[65]Nadiri, M. I.; I. R. Prucha, 2001, Dynamic Factor Demand Models and Productivity Analysis, in Hulton, Dean and Harper eds, New Developments in Productivity Analysis, University of Chicago Press.

[66]Sachs, J.; W. Woo, 1997, Understanding China's Economic Performance, Working Paper 5935, NBER, Cambridge, MA02138.

[67]Solow R., 1957, Technical Change and the Aggregate Production Function, The Review of Economics and Statistics, 39(3).

[68]Wang, M., 1999, Retrospect and Prospect of China's Economic Development, Beijing: China Finance and Economics Publishing House.

[69]Woo, W.; W. Hai; Y. Jin; G .Fan, 1994, How Successful Has Chinese Enterprises Reform Been? Pitfalls in Opposite Biases and Focus, Journal of Comparative Economics, 18.

[70]Yanmi Wu, 2003, Has Productivity Contributed to China's Growth, Pacific Economic Review, 8(1).

[71]Young A, 1995, The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience, Quarterly Journal of Economics, 110.^

来源:《清华大学学报:哲学社会科学版》(京)2010年3期第141~153页

责任编辑:夏雨