(二)消费者选择中双重自我的符号学分析

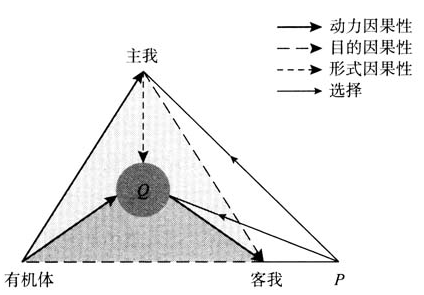

因此,心理学与神经元经济学的方法都趋同于一般双重自我模型。现在,我们可以把它放在符号学的三分式框架下。我们对有机体作一下区分,一方面它作为一个物理实体及与物理环境的分界面,另一方面它代表了客我与主我的二元性。作为一个分界面(即在哈耶克的观点中是感知数据产生的地方),它合并了外部世界与有机体,因为除了感知数据之外,再也没有其他的关于外部世界的信息来源。这对经济学及消费者选择理论有着极其重要的意义,它表明一个“商品”总是一组感知输入,不能盲目地等同于一个物理实体(然而,它很符合长久以来的兰克斯特传统,即在某些经济学模型下对商品建模)。这一区别与一个重要的皮尔士区分是相匹配的,即在“直接”与“动态”对象之间,其中前者指的是当一个对象在符号学系统中的某种状态下协调的结果,而后者指的是一个学习过程的潜在结果,它与演化的反应R及相应的协同演化的因果链条有关。因此,在三分式图下(图3)我们显示了两个往回指向对象的箭头,代表了演化过程中信息生成的动态性。

现在,客我就等同于符号学方法中的反应,也可以说这是对一项行为结果的评估,它产生了一个物理因果链条Q——将外部世界与结果连接了起来。与标准经济学的方法不同,这意味着解释项与一般目的有关,即一个在过去的多层级演化过程中被选择出来的功能。因此,考虑当前的经济学研究,图中的这一部分可以用偏好的演化方法来理解(如Robson and Samuelson,2010;消费者理论参见Saad,2007)。然而,在双重自我模型中,这些偏好并不能直接引导选择。选择是通过符号学过程的调节来实现的,与主我有关。这与将主我当做一个认知中介的一般性描述是相匹配的,它是在内、外部世界的表达的基础上运作的,即通过符号运作。

图3在符号学三分式中的客我和主我

主我与客我之间的关系是通过物理链条Q的符号学过程分类来协调的,它连接了有机体与评估。这与决策效用及体验效用之间的区别是一致的,而且包含其中的反馈循环最终选择了这种行为模式。因此,若有机体需要营养,那么客我会根据某些标准来评估一定的摄入量,比方说最简单的一种,区别饥饿与饱食,也可根据口味来区分。然而,这些行为模式的选择是通过主我来实现的。主我根据符号学过程的表达对不同的行为模式进行分类。这意味着主、客我之间的关系是开放的,并且在一定程度上二者之间是互相协调的。比如说,食物中的选择具有某些间接的特点,如颜色,它可能并不能直接反映食物的营养价值,而且更重要的是,它导致的选择甚至都不能够满足饱食这一最基本的目标,因此最终导致了饮食过量。最近,经济学家们投入了巨大的精力来弄清这一过程,因为在现代社会中,肥胖是一种主要的机能失调现象,同时还因为关于如何摄取适宜的营养的简单可获得信息并不能帮助解决这一问题(见Downs et al.,2009)。相反,越来越多的证据表明,暗示能够引导饮食行为,这是一种更为成功的策略,近来被称为“轻推”(见Thaler and Sunstein,2009;Wansink et al.,2009)。

因此,我会重点运用对饮食的分析来进一步例证我的观点。食物消费是一个多层次的过程,它包括了许多不同种类的有机活动,从新陈代谢闭合(closer-loop)回路一直到最高层次的意识选择。它同时也是一项最基本的人类需求,所以我们有理由期待在人类演化的历史长河中,关于食物消费的信息处理会被最优化。它的基本结构遵循“想要”与“喜欢”系统之间的二元性,正如Berridge(2009)所概述的那样(还可以参见Finlayson et al.,2010)。食物消费受一般体内平衡机制的控制,它显示了一种源于食物摄取的美好的状态,比如饱食。许多特殊的回路能够显示饱食,还有些回路则显示了享乐反应。这种喜欢系统与想要系统之间存在着巨大的差异,想要系统将食物视为一组奖励中的一种,并且关注于中脑边缘的多巴胺回路。这两种系统通过双重渠道互相作用:一方面想要系统是一种单独的奖励来源,对那些象征食物的暗示的感知能够提高多巴胺水平;而另一方面,想要系统可能会改变喜欢系统的敏感度。这两种过程都会导致机能失调,比如说饮食过量,如果想要系统开始部分独立于喜欢系统,这可以被视为一种强化学习的巴甫洛夫机制,这样关于食物获取的某些暗示就成为了实际行为的主要驱动者。在食物的例子中,如果考虑到食物消费中视觉或其他感知显示器的作用,这一点表现得尤为明显。因此,一盘看起来很可口的菜是一种从食物中可获取的双重奖励的来源:首先,食物摄取激活了体内平衡机制,它可以显示美好的状态;但是其次,想要系统可能会被食物的感知方面的信息所激活,它引发了一种独立的多巴胺反应,因此也带来了奖励,而这反过来又可能会改变体内平衡机制。因此,一盘看起来可口的菜可能会导致超过为达到饱食而需要的进食量,即使从客我的角度看也是如此。在符号学的框架下,这个例子可以用与吸烟那个例子同样的方法来进行分析:实际的行为源于不同因果力量的交会,其中主我部分独立于客我而运行,这是因为潜在的基本的信息不对称。这种方法是以系统的机能失调为背景的。因此,成瘾理论也可以用双重自我方法来解释。如果我们考虑到成瘾现象是源于习惯形成的一般过程,并且在广泛意义上来说它是纯粹认知层面的,那么成瘾理论就成为消费者选择理论的核心。我们可以区分两种药物(见Lea and Webley,2006)。一种是精神科药物,如酒精或海洛因,在消费过程中产生了一种对化学物质的生理依赖。另一种是认知药物,它不会产生这样的生理依赖,因为它与特定的认知原因相关联,如对电脑游戏或某些物品的强制收集成瘾。在认知药物理论中,通常假定认知药物利用了一个预先存在的驱动器或本能,但诱发的行为并不会导致满足。这一事实说明,在成瘾重复模式中,正是由于最终满足的失败,才促使为了获得满足而进行持续不断的检索。

在近来对成瘾理论的研究中(Rangel and Bernheim,2004;Camerer,2006),假设多巴胺回路不仅仅以一种简单的方式存在,像存在于可卡因等生理药物中,还以一种更普遍的方式存在。事实上,多巴胺回路在两种成瘾中都是存在的。这又涉及到了主我和客我的区分。据推测,认知药物成瘾的一个必要决定因素就是多巴胺回路,它在行为受到奖励暗示的触发时产生。例如,在赌博中,愉悦感来源于这样一个事实:在大多数赌博中,它给人留下的印象是赌徒距离目标实现只存在一个很小的偏差(见Clark针对赌博研究的近期调查,2010)。这个很小的偏差就是一个表明了奖励的暗示,它促进了赌博这项活动,并且可能在一定程度上,正是这种对实际上几乎已经错失了的目标的不断追求,导致了多巴胺水平上升,因而产生了一种满足感的独立来源。另一种有些矛盾的说法是,对赌博成瘾并不是享受它的所得,而是享受在追求所得中产生的经常性的微小偏差。主我不断地追求代表了所得的符号,但客我却不断地承受损失。

这种对成瘾的解释可以很容易地置于符号学的框架之中,这也解释了为什么所有行动都可成为成瘾行为的发生器(实际上,2006年Ascoli和McCabe提出了所有稀缺商品都能成为成瘾的对象的重要观点,并指出意在获取稀缺商品中多巴胺回路存在的必要性)。由于某些个体原因,这通常发生在主我开始独立于客我自主地运作时,这样潜在的多巴胺回路会部分地分离出来,因此成为满足感的独立来源。从这个角度来看,认知药物等同于纯粹的符号消费,由一个特有的选择机制Q来支撑着。有一个精彩的例子可以用来区别对商品的消费和对其符号的消费,进而区别客我和主我——即饮食失调这个例子。强迫性地食用甜食并不能让营养功能得到实现,甚至反而会以机体功能失调而告终,而且在大多数情况下,还伴随着较少的幸福感。因此这就涉及到了体验效用与决策效用之间的明显对比。正如通常情况下那样,个体在采取行动之后会感觉到非常不舒服,甚至会采取强制的行为来恢复到原始状态,比如说呕吐。因此,主我的选择实际上就从客我中分离出来,这也说明了商品与商品符号之间的区别。在强迫性饮食中,个体实际上是消费的商品的符号,以及与之相应的源于潜在多巴胺回路激活的短暂的满足感。

符号本身并不是人类所通用的,认识到这一点很重要。这也正是我们为什么需要通过符号学的分析来完全理解人类饮食习惯的原因,就像凤爪可能会引起中国人的食欲,但却可能会被大多数西方人所排斥。我们将在下一部分详细地分析这一观察的重要结论,即饮食行为是以在物质世界中部分外化的习惯性行为为基础的。饮食的文化调节并不意味着个体拥有偏好的内化价值,而是双重自我结构中的环境特征和一般化的奖励机制的协同演化。因此,主我看起来与客我有着不同的作用范围,后者明显受限于有机体范围,而主我则是内在心理神经结构与外在人造品的结合。这从根本上区别于标准经济学模型,因为在标准经济学模型中,观察到的行为就被看成对个体偏好的表达。显示偏好的“逻辑”就依赖于超越个体的因果结构。

四社会网络中的双重自我和信号选择

(一)模仿在双重自我模型中的关键作用

现在我将转到怎样将双重自我模型与网络理论联系起来的问题上。同样,我会从一些原则性的观察着手。首先,再次回到内部信息不对称的问题上。如果主我不能完全获知客我的信息,那么客我的信息就会在特定的行动和后果中部分地外化。换句话说,当行为输出包含关于潜在偏好的信息时,认知过程就是外化的,这样行动的后果也包括了对客我的影响。因此,主我可能会选择放纵自己去吃更多的甜食,然而事后却观察到不良的副作用。这些不良的副作用就是主我获知关于客我的外化信息的来源。

这种认为偏好与外在行为相互依存的观点在经济学领域并不新奇,自1996年Becker的人力资本理论证明这一特征以来,尽管人们以不同的方式对其进行强化,但是仍然存在一套潜在、稳定、连贯的偏好假设。然而,它们似乎具有相同的原则:一个学习滑雪的人在训练有素之后可以更好地享受这项活动。现在的问题是,她怎么能提前知道这些呢?当他学习滑雪的时候,体验过程并不能产生很多的乐趣,甚至可能产生痛苦。所以,关于偏好的信息来源主要存在于个体之外。首先,他观察到其他喜爱滑雪的人,并产生这样的想法,即滑雪对于他来说也会产生相似的乐趣。其次,在他掌握相关技能之后,他知道自己喜爱滑雪。在这两个层面上,我们可以说随着偏好与行动的协同演化,这一过程在很大程度上被外化了。一旦这种模式建立了,如果一个喜爱滑雪的人没有学过滑冰,我们就没有理由说他喜爱滑雪的程度大于滑冰。在这种情况下,显示偏好方法不成立,因为我们不能在相同的技术假定水平下比较这两项活动。显示偏好实际上是指一种路径依赖结果,它是在特殊的学习环境下的偏好形成过程中产生的(或者,按Becker的说法,取决于人力资本积累的结构)。所以,我们将在主我和客我之间运用标准显示偏好模型的方法,让主我处于标准使用理论中外部观察者的位置。换言之,经济学中显示偏好的强度源于目前被忽视的一个事实,它描述主我和客我间的动态关系的本质特征。我们甚至可以说,显示偏好作为一个均衡概念,对应于皮尔士概念中的动态对象所达到的与最终解释项相联系的状态,即所有关于目的P的相关信息都已产生的状态。

在符号学的模型中,在主我和客我的关系中引入了一个动态元素,这是因为学习的过程意味着O-Q-R关系会根据主我做决策的进展而改变,比如在滑雪中采用更好的技术。这一观察可以引入网络的维度,因为我们意识到在主我的决策中涉及到了符号的社会性质。继1958年Wittgenstein对私人语言的论证之后(见2004年Candlish的概述),在原则上语言不能被看做是私人的,因为意义不是唯我论的。至于符号,这一观点也许起初只适用于那些常用的符号,但是实际上它涉及到所有的符号,因为符号的演化是一种发生在群体水平上的现象。

事实上,由于我们使用了选择这个概念,所以目前我们的确是在群体水平上讨论这一问题的。选择只有在群体水平上才能起作用,因为它作用于大量的变体。然而,这也意味着在这个过程中出现的信号是群体水平上的符号。在大脑中,符号内部处理的稳定性取决于群体水平上的周期性的选择过程(见1987年Edelman早期对这种观点的肯定)。换言之,符号不存在内部的个人意义,但是它有一个功能,并且被嵌入在群体符号使用者的符号使用模式中。这种符号的使用模式确立了符号的意义,如Wittgenstein所述(见1990年Lycan的调查)。因此,尽管符号的功能依赖于内部的神经过程,但是最终符号是个体外部的人造品(见Aunger,2002:第276页)。

现在,考虑到群体水平,我们可以说每一种行为模式,或者更一般地说,每一种显著的特征都是一个符号,至少从信息提取的可解释意义上来说。如果一条狗咬了我,这是一个实际事实,但也是一个符号:因为狗敢咬我,我可能会得出它并不怕我的结论,或者,我可以认为狗是害怕我的,所以采取了孤注一掷的行为。那么,从这种信息并没有嵌入到发送者和接收者的关系之中,而是仅仅依赖于接收者的解释活动的意义上来说,它是一种环境信息(见Floridi,2003a,2007)。然而,如果考虑到演化过程,我们就可以始终认为这样的解释过程会给原始的信息携带者施加一个反馈。因为所有的生物过程都是嵌入在一个直接或间接的相互作用的网络中的,解释系统的变化必然意味着其他生物系统的选择环境的变化。因此所有的符号都能被嵌入到一个更大的“解释系统”中(见Salthe,2009),即一个符号的反应是相互作用的网络中其他过程的符号。举例来说,如果因为一个苹果看起来新鲜美味,我吃了它,并且表现出了相关的行为暗示,那么这些暗示就使得在原始符号学过程中产生的信息更加清楚明确地展示给另一个观察者。符号都是与其他符号相联系的,符号学过程实际上是一个无限的网络化过程(关于无限符号学过程,见Atkin,2009)。尤其是,这包括了后续的符号也可以通过原始过程建立反馈的可能性,即在我的同伴观察到我的行动之后,我观察到他咬了另一个相同种类的苹果。

由此可以看出信号选择是演化的一个最普遍的特点:它是一个动态的过程,并且驱动了符号在相互作用的并构成一个网络的符号使用者群体中演化。像在智人这样特殊物种的符号系统中,符号在行为协作中发挥核心作用,并独立于有意的信息传播过程。一种身体特征是由基因的和个体发育因素所决定的,所以不能被刻意地改变。然而,它是可以被其他人所解释的符号。事实上,演化甚至导致了很多不能作为交流方式而被控制的符号的产生,但它们仍然可以被其他人“解读”,虽然也可能是无意识的,就像揭示了谎言的身体语言(见Ekman,1985)。研究中运用了这一事实,因为无意识的身体信号有助于辨别幸福的状态,即客我的状态,例如在饮食的问题中(见Berridge,2009)。

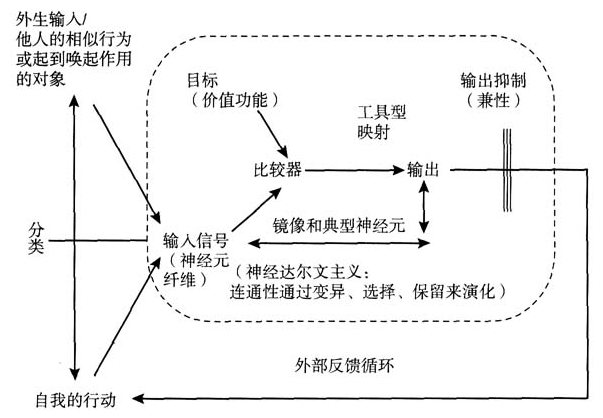

模仿是信号选择的核心机制。就偏好形成的动态性而言,我假定模仿是双重自我模型中的核心特点(模仿在人类行为中的一般和特殊作用,及相关的脑科学,见Tomasello,2008)。有趣的是,模仿还是经济学中竞争理论的核心,特别是在哈耶克的理论中,他认为模仿与他的大脑理论有着直接联系(见Bass et al.,2010)。已知内部信息不对称,那么主我会从他人的行为中检索关于最优选择的信息。模仿是一个复杂的机制,2008年Hurley提出了一个神经科学模型,在这个模型中,它的核心过程是将观察到的自己的行为输出与他人的行为进行比较,这始于相互观察和对身体活动的模仿,并且发生在每一个行为的复杂性水平上(见Oullier and Kelso,2009)。模仿受神经元的自发周期性活动的驱使,并且通过它们在脑中互相争夺资源而实现,这里我不再详述(见图4)。而模仿的轨迹则是一方面受遵从一定价值功能的内部选择过程的驱动,就像享乐系统具有很深的系统发生根源一样;而另一方面又受到镜像神经元的活动驱使,这使得个体能够直接复制环境中所观察到的特定模式,其中一部分就是自己的行为输出(比如,如果某人看见凤爪之后笑了,他将会强化这种情绪;见Singer and Lamm,2009;Firth and Firth,2003;Arbib,2007;Frith and Singer,2008)。

图4模仿的一个模型(在2008年Hurley之后修正)

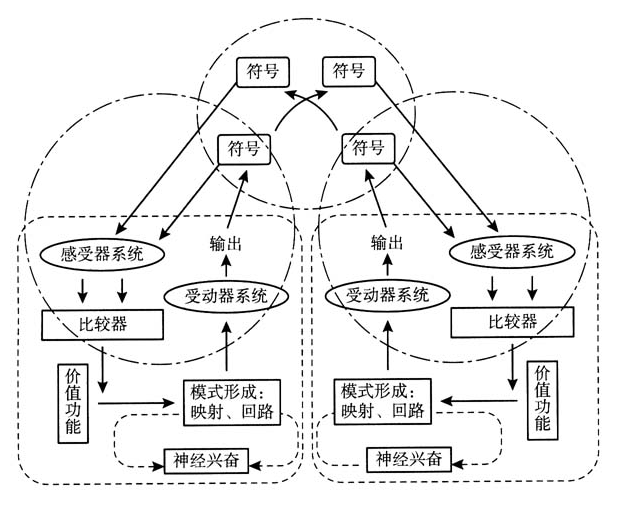

在这个过程中,认知分类假设了一个核心角色,因为对其他不同的感知输入进行比较是很必要的,尤其是在比较自我行为与观察到的行为时。由于这种分类是依赖于符号的,所以在这点上,我认为符号学过程再一次发挥了作用。图5是这一复杂过程的一个概览,它展示了两个相互作用的大脑间的程式化模式,而且就模仿这一部分而言,它简化了图4(基本上,这种模型对应于2008年Oullier,Kirman和Kelso提出的“社会神经经济学”方法)。从符号学的观点来看,存在着三种不同的功能回路,它们构成了模仿。其中一种回路导致了脑中神经元动态模式形成的过程,它们的主要功能就是在给定能量和有机体功能的其他物质约束的条件下,达到内部的体内平衡状态;它与外部环境的因果性互动是通过两个主要涉及到符号的回路进行调节的。另一种回路通过观察自己的行为,在受动器和感受器系统之间建立了一个奖励机制,即行为输出通过感受器系统处理转化为符号;那么,即使是当我在吃一个美味的苹果时,我也能间接地获知我的面部反应,即微笑。相同的符号同时也是一个可以被他人所感知的符号。

图5通过符号学过程协调的模仿

他人对于相同符号的看法使得对这两个符号进行比较成为可能,即自我输出与他人输出,两者都是在感受器系统中进行处理的。神经元分类系统对这两个符号进行分类,而这种分类又需要依赖于第三种回路,在这个回路中确立了群体水平模式下的符号使用。按Wittgenstein的说法就是,符号的使用存在一些规则,比如在吃美味的苹果时表现出微笑。在很大程度上来说,这种关系是任意的,就像人类的烹饪水平所呈现的巨大变化一样。凤爪是否能引起微笑,并不主要取决于凤爪的直接营养价值,而是取决于在群体水平上的符号学过程的结果。

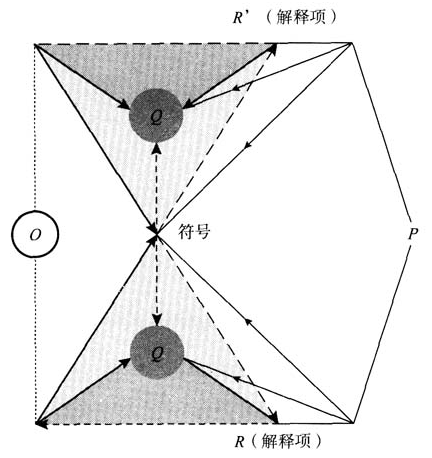

因此,我得出的结论是,目前为止所勾勒出的符号学过程的画面基本上是不完整的。一个完整的概念框架还需要关注分布在超过两个个体上的两个符号学过程的结合,就像一个最小的单位,见图6。这两个个体组成了群体的一部分,相同的选择性环境共同影响群体的划分。这通过两方面的趋同表现出来:第一,基于同样的对象;第二,基于同样的目标。相应地,符号学过程的结果是一个群体水平现象,按照惯例,这叫做“文化”现象。比如,在饮食习惯中,特定的环境与生活在其中的人群的习惯有着紧密的联系。在生物学中,这被称为生态位建构(niche construction)过程,尤其也被称为文化壁龛建构过程(见Odling-Smee et al.,2003)。因此,壁龛是一个符号学媒介环境。

符号是建立了两个顶点之间协作的物理实体。符号外化于个体,因为它是一个对使用符号的人群来说可以公开观测的物理过程。如果符号以使用者的形式与同样的对象和环境相关联,那么符号是“相同的”;但如果再次由于纯粹的物理原因,使对象和反应的内在连接过程表现出不同,那么符号则又是不同的(以Q的随机性为例)。这个差异阐释了人口水平上的选择过程,并且就对同一个对象作出反应的个体行为变量而言也是可观测的,虽然它依赖于相同的一套符号。所以,符号学过程中功能的区别确立了解释的差异性,也就是在群体中不同成员间的不同“意义”。

图6社会符号学过程

现在,由这个讨论引发的核心问题是由群体层面现象驱使的符号学过程是如何以合适的方式作用于个体层面的。在大多数情况下,这可以表述为在一般目的P和该环境准确表现的指导下,基于引发适应性行为的信息处理是否正确的问题。

至少就模仿的基本过程而言,信息的真实性是由简单事实在一个种群内的扩散进行评估的,这还包括可能存在的地位的影响(在文化传导理论中这个机制曾被更深入地探索,见Boyd and Richerson,1985;Richerson and Boyd,2005)。总之,这让信息过程变得依赖于频率,这也意味着在内生动态过程中存在着产生错误的可能性。这在双重自我模型中至关重要,因为当我们谈到模仿时,仅仅涉及到主我。所以,符号学过程的社会自然属性在这一水平上得到了表达,并且排除了客我。由此可以得出这样的推断:对主我选择的符号学调节的集体过程可能导致非意愿决定的客我状态。然而,不仅主我不能直接辨识这一过程,而且也不存在可以辨识客我集体共享状态的一种方式(这一机制与信息流模型紧密联系,见Bikhchandani et al.,1992,1996;相关的神经科学观点,见Baddeley,2010)。由于在双重自我模型中,我们假设主我和客我之间存在着基本的信息不对称,所以这一观点必须与多数人暴政理论严格区分开(在1996年的 Kuran模型中,如果主体依据公共偏好作出选择,那么他们知道自己的偏好,所以私下里主我与客我相融合)。

(二)信号选择:不利条件原理和消费中的地位排序

所以,一旦我们将模仿的作用引入描述脑间交互作用的网络中,那么如何通过符号来处理信息的问题将变得现实,也就是符号会携带信息。这个过程可能会出现错误,即对符号的误解,也可能出现欺骗,即对符号的操纵。但欺骗并不意味着有意的行为,因为模仿现象可能出现在选择中的任何一个演化过程中,这也可能会扭曲信息(比如生物学中的拟态现象)。所以,如果我们假设察觉真实信息的能力可以在演化中被正确选择,那么理论上,我们就可以辨知这种能力的某些特征。生物学和经济学在信号选择的第二个基本特性上有强烈的趋同趋势,这源于符号的任意性,只要这些符号的生产成本足够低。在这样的情况下,因为选择过程的机会成本低,符号可能在演化过程中(有意地或通过选择)传递错误的信息。这引发我们关注如何辨识错误信息的能力,而最值得信赖的机制便是评估符号的成本。由于昂贵的符号的成本更高,因此它们更加真实,所以上述假设认为,昂贵的符号的确给整体表现作出了更多积极的贡献,这被称作“不利条件原理”(见Zahavi and Zahavi,1996)。实际上这是“红皇后”理论的一个推论(见Robson,2005),其原理描述的是复杂性的内生发展,这是由演化过程中信息产生的“军备竞赛”而引起的,而不利条件原理可以解释为什么会日久见真实(见Grafen,1990)。显然,这也再次印证了模仿作为学习策略的原始作用。如果适应性行为在长期是有益的,那么模仿将会受到选择的青睐。因此,由模仿传递的信息必须是真实的,否则模仿就不会在演化过程中长期存在(基于模仿的最佳性,见Rendell et al.,2010)。

然而我们还有一个问题,符号产生不仅发生在信息发送者一方,而且在环境信息问题上只与接收者一方有关。所以,严格说来,信号产生的成本发生在信息接收方。首先,这意味着信息接收者可以反过来评估这些成本,这与信息的来源没有直接关系。然而,在演化过程中,反馈机制通过红皇后效应发生作用。如果产生在接收方的高成本信息处理过程与符号传递者相比是先入为主的,那么有益于后者的信号将会承受很大压力。这会引发一种最终仍然会服从不利条件原理的进程,也就是会引致信息发出者一方发出高成本信号。其次,如果主我和客我间存在基本分歧,不利条件原理也适用于说明双重自我模型的内在联系,由于符号的使用暗示着主我不可获得的客我的某些状态。让我们回到滑雪的例子:如果我必须花费很大努力来学习滑雪,这是表明滑雪很有趣的一个符号,因为学习成本产生了,并且学习成本由客我承担,所以学习成本是告诉主我滑雪有趣的一个信号。在模仿过程中,它完全独立于策略性交互作用,信号价值依赖于产生信号的可观测成本。

由此我们可以得出一个基本结论:在群体水平上,符号学过程总是能体现不利条件原理在信号选择中的工作机制。这个机制引发了导致符号学过程成本的物理机制,成本反过来又作为一个新的符号作用于原有的符号。由此,通过演化的符号学过程链(由于它消耗资源,该链本身服从选择),符号学过程强调成长复杂性中内生力量的重要性。

这些注意事项都直接作用于消费者选择问题。每一件商品都可以被视为商品和商品的符号两部分。这种符号是嵌入信号选择的群体过程中的。进一步来说,基于商品采取的行动也是符号。由此,苹果是一种具有特定营养价值的商品,“苹果”是苹果的符号,或者咬一口苹果可以作为一个符号。该符号传递了有关苹果的信息,但这与发生在吃苹果时的实际物理过程不同。在群体层面上,这个符号会发生演化。比如,有关苹果特定颜色的常识会形成特定的信息传输,它甚至有可能与实际的物理过程不符。比如说,一个外表漂亮的苹果,其维他命含量很可能远少于一个外表不佳的苹果,这甚至是一个系统性现象(按规律科学统计也是这样)。在模仿过程中,他人选择绿苹果的行为也会影响我的选择。在这样的情况下,成本可能成为一个信号,而最直接的成本指数就是价格。所以消费者可能会因为价差而认为价格高的绿苹果比外表不佳的苹果好。比如,他们可能把它当做生产绿苹果会花费更高真实成本的信号,这会让消费者认为绿苹果的质量更好,或者消费者会认为高价格信号意味着高需求,所以在绝大多数苹果消费者眼中绿苹果的质量高。

本文的一个核心论点是消费者选择本身就是一个网络过程。由于主客我间的内部分歧,即便在诸如食物的简单商品例子上也是这样。如果我们把这个观点与前面提到过的三重框架相结合,我们会认识到传统方法缺失了两个维度(的分析)。一个维度是市场分割理论和相关商品中符号的作用,它同时也反映了形式因的作用;另一个维度是社会选择,它同时也反映了目的因的作用。前者把握住了意义和功能的交互作用,后者则把握了选择的社会动态性。选择的社会动态性受模仿力量的驱动,而这反过来又反映了社会选择的特性。

在消费商品市场的情况下,与不利条件原理相一致的观点是地位信号的作用(正如1993年和2005年Podolny分析的那样)。为了阐明这一点,我们直截了当地指出符号学框架和信息经济学标准方法间的区别。标准方法集中讨论信号的交易成本和它们克服战略矛盾的作用。相比之下,地位方法认可另外两个问题:一个是对符号质量的评估,另一个是一旦特定名誉被建立起来,就会改变成本的潜在形象。也就是说居于高位的生产者不仅可以通过花费高成本来发出高质量的信号,而且实际上他可以比处于低位的生产者以更低的成本生产任意等级质量的产品(不利条件原理的生物学理论也辨识了这一现象,见Grafen,1990)。原因可以举例说明,即高位生产者可以以更低的成本进行采购。这意味着地位是成本形象的内生。甚至就地位可能成为决定性特征而言也是如此:任何公司都可能获取那样的位置,因为一旦达到一定程度的市场地位,就可以获得成本优势(规模越大,成本越低)。最后,一旦地位层级被建立起来,地位将成为一个不会被混淆的符号。所以,高位生产者不会生产低质商品,即使他可能赚取更多利润。质量不高的商品是地位低的信号。基于此市场被分割成不同部分,这在品牌差异中得到了明显印证。

市场地位秩序是信号选择中不利条件原理的直接反映,因此它伴随着自然符号学过程出现。这早已被人类学理论所辨知,该理论给每个个体指派一个特定的角色,这些角色在不同的文化现象间分化,与纯随机过程相比这导致了特定的偏差(见Boyd and Richerson,1985;Bentley and Shennan,2003)。在符号学观点中,地位角色最终植根于双重自我模型中,因为地位也克服了主我和客我间的差异。以特定的状态消费商品时,实际上主我遵循这样的假设,即物品也要非常好地满足客我的需求。所以,地位秩序的出现有助于融合内在和外在的信息不对称。

所以,在双重自我模型中、调节符号学过程的社会网络情境下,消费商品市场的地位信号是更基本的双重自我模型的直接表达。地位信号可以有很大差异,但在许多情况下它仅仅指涉商品本身,而没有更深层地分化。LV包就是LV包,商品就是其本身的符号。

五结论

在本文中,我将皮尔士符号学的基本观点引入个人选择的分析中。即使该分析最终与标准经济学产生了根本分歧,但它仍承认经济学分析的重要原理,尤其是关于经济学对选择的塑造,因为符号学过程是一个可观测的物理现象,一个资源消耗的过程。基本符号学模型意味着从二重到三重概念结构的转移。传统经济学被置于二重框架下(需求与供给或者个体和消费品)。三分式意味着两个基本的变化。一是所有对象(商品)与反应或解释项间的因果关系都经由两个渠道作用。也就是直接反应的物理原因和通过符号学关联(作为符号的商品)的调节。符号学过程从演化环境下因果神经链条的内部分类过程(也就是选择)产生出来的。按照这个观点,意义紧随着包含三个不同因果机制(动力因、目的因和形式因)的复杂过程产生。我已经展示了向三分式的转换对个体的分析有着直接的借鉴意义:个体可以不再根据被投射为显示偏好的可观测的行为被描述,而是可根据包括主我和客我的双重自我模型进行描述。因为这个区别,我们可以利用来自心理学和神经科学的实证支持。在双重自我方法中,主我和客我的信息不对称是一个核心特征。这意味着基于分布认知的最新理论,部分主我的信息过程的广泛外化。这个外化的具体结构形式是个体间交互的网络,相应的过程是模仿。所以,双重自我模型与人类行为中模仿普遍性的最新进展相符合。进一步,我可以说明服从于演化力量的模仿暗示着信号选择中不利条件原理的运行机制。在消费商品市场,不利条件原理作为状态信号的角色在市场分割和消费者选择中得到表达。

双重自我模型和网络给选择分析中意义和功能的融合提供了本体论基础。这在我论证的大量实证例子中是非常明显的,比如食物消费。我们可以给过去Sahlins(1976)和Harris(1979)关于美国社会中牛排的文化角色的争论提供一个解决办法。Sahlins认为牛肉消费最终从属于北美文化的范畴,因此这种消费由其意义驱使而不仅仅由于其功能性的标准(营养价值等)。而 Harris指出牛肉消费是生态功能系统的一部分。根据皮尔士的观点,如果我们明晰地区分牛肉和作为符号的牛肉,那么这两种观点都有可取之处。吃牛肉的功能与伴随牛肉消费的符号紧紧缠绕在一起,并且在多重选择的特定环境下,二者在特定历史过程中协同演化。这两名人类学家在二重模型的狭窄领域中被困住,而三分式框架可以让我们更深入地理解意义和功能的关系和消费者选择的创造性过程。偏好不是现成的,它在学习中产生,不是贝叶斯过程而是自然中的符号学过程。也就是说它追逐一个动态的目标,该目标由连接个体和群体层级的符号学过程的内生动态性决定。

参考文献:

[1]Adams, F. and K. Aizawa, 2010, “Causal Theories of Mental Content”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed. ), URL=〈http : //plato. stanford. edu/archives/spr2010/entries/content-causal/〉.

[2]Arbib, M. , 2007, “The Mirror System Hypothesis: Linking Language to Theory of Mind”, http : //www. interdisciplines. org/coevolution/papers/11.

[3]Ascoli, G. A. and K. A. McCabe, 2006, “Scarcity Begets Addiction”, Behavioral and the Brain Sciences, 29: 178.

[4]Atkin, A. , 2009, “Peirce's Theory of Signs”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy(Spring 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed. ), URL=〈http : //plato. stanford. edu/archives/ spr2009/entries/peirce-semiotics/〉.

[5]Aunger, R. , 2002, The Electric Meme: A New Theory of How We Think, New York et al. : Free Press.

[6]Baddeley, M., 2010, “Herding, Social Influence and Economic Decision-Making: Socio-Psychological and Neuroscientific Analyses”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365:281-290.

[7]Basso, F. , L. Guillou and O. Oullier, 2010, “Embodied Entrepreneurship: A Sensory Theory of Value”, in: Stanton et al., 2010, 217-232.

[8]Becker, G.S. , 1996, Accounting for Tastes, Cambridge: Harvard University Press.

[9]Bénabou, R. and J. Tirole, 2004, “Willpower and Personal Rules”, Journal of Political Economy, 112 (4): 848-886.

[10]Bentley, R. A. and S. J. Shennan, 2003, “Cultural Transmission and Stochastic Network Growth”, American Antiquity, 68 (3): 459-485.

[11]Bernheim, B.D. and A. Rangel, 2004, “Addiction and Cue-Triggered Decision Processes”, American Economic Review, 94 (3): 1558-1590.

[12]Bikhchandani, S. , D. Hirschleifer, and I. Welch, 1992, “A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades”, Journal of Political Economy, 100 (5):992-1026.

[13]——, 1998, “Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades”, Journal of Economic Perspectives, 12 (3): 151-170.

[14]Boyd, R. and P. J. Richerson, 1985, Culture and the Evolutionary Process, Chicago/London: University of Chicago Press.

[15]Brier, S. , 2008, Cybersemiotics: Why Information Is Not Enough! Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.

[16]Brocas, I. and J. D. Carrillo, 2008, “The Brain as a Hierarchical Organization”, American Economic Review, 98 (4): 1312-1347.

[17]Burch, R. , 2010, “Charles Sanders Peirce”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy(Spring 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed. ), forthcoming URL=〈http: //plato. stanford. edu/ archives/spr2010/entries/peirce 〉.

[18]Camerer, C. , 2006, “Wanting, Liking, and Learning: Neuroscience and Paternalism”, The University of Chicago Law Review, 73: 87-110.

[19]Camerer, C. , G. Loewenstein and D. Prelec, 2005, “Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform Economics”, Journal of Economic Literature, XLIII: 9-64.

[20]Candlish, S., 2004, “Private Language”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy(Spring 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed. ), URL=〈http : //plato. stanford. edu/archives/ spr2004/entries/private-language/ 〉.

[21]Cannizzaro, S. , 2010, “On Form, Function and Meaning: Working Out the Foundations of Biosemiotics”, Hortus Semioticus, 6(2010): 40-52.

[22]Clark, L. , 2010, “Decision-making during Gambling: An Integration of Cognitive and Psychobiological Approaches”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365: 319-330.

[23]Dennett, D.C., 1995, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, New York: Simon and Schuster.

[24]Downs, J.S. , G. Loewenstein, and J. Wisdom, 2009, “Strategies for Promoting Healthier Food Choices”, American Economic Review, 99 (2): 159-164.

[25]Dretske, F. , 1995, Naturalizing the Mind, Cambridge and London: MIT Press.

[26]Edelman, G.M. , 1987, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection, New York: Basic Books.

[27]Ekman, P. , 1985, Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Polities, and Marriage, New York and London: Norton.

[28]Elster, J. , 1986, The Multiple Self, Cambridge et al. : Cambridge University Press.

[29]Emmeche, C. , 2002, “The Chicken and the Orphan Egg: On the Function of Meaning and the Meaning of Function”, Sign System Studies, 30 (1): 15-32.

[30]Finlayson, G. , J. Halford, N. King and J. Blundell, 2010, Chapter 7.3. The Regulation of Food Intake in Humans, http: //www. endotext. org/obesity/obesity7.3/obesity7-3. html.

[31]Floridi, L. , 2003a, “Information”, in: Floridi L. , 2003, The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Oxford: Blackwell: 40-61.

[32]Floridi, L. , 2007, “Semantic Conceptions of Information”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2007 Edition), Edward N. Zalta (ed. ), URL=〈http : //plato. stanford. edu/ archives/spr2007/entries/information-semantic/〉.

[33]Floridi, Luciano, ed. (2003b): The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Oxford: Blackwell.

[34]Frith, C. D. and T. Singer, 2008, “The Role of Social Cognition in Decision Making”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363: 3975-3886.

[35]Frith, U. and C. D. Frith, 2003, “Development and Neurophysiology of Mentalizing”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 358: 459-473.

[36]Fudenberg, D. and D. K. Levine, 2006, “A Dual-Self Model of Impulse Control”, American Economic Review, 96 (5): 1449-1477.

[37]Gintis, H. , 2006, “A Framework for the Unification of the Behavioral Sciences”, Behavioral and Brain Sciences, 30: 1-16.

[38]Glimcher, P.W. , 2003, Decisions, Uncertainty, and the Brain: The Science of Neuroeconomics, Cambridge/London: MIT Press.

[39]Glimcher, P.W., C.F. Camerer, E. Fehr, and R.A. Poldrack, 2009, Neuroeconomics: Decision Making and the Brain, Amsterdam et al. : Elsevier.

[40]Grafen, A. , 1990, “Biological Signals as Handicaps”, Journal of Theoretical Biology,144: 517-546.

[41]Harris, M., 1979, Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture, New York: Random House.

[42]Von Hayek, F.A. , 1952, The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology, Chicago: University of Chicago Press.

[43]Herrmann-Pillath, C. and S. N. Salthe, 2010, “Triadic Conceptual Structure of the Maximum Entropy Approach to Evolution”, forthcoming in: Bio-Systems, Penultimate Version: http:// arxiv. org/abs/1006. 5505.

[44]Hull, D. L. , R. E. Langman, and S. S. Glenn, 2001, “A General Account of Selection: Biology, Immunology and Behavior”, Behavioral and Brain Sciences, 24 (2): 511-573.

[45]Hurley, S. , 2008, “The Shared Circuits Model: How Control, Mirroring and Simulation Can Enable Imitation, Deliberation, and Mind-reading”, Behavioral and the Brain Sciences, 31 (1):1-21.

[46]Kahnemann, D. , P. P. Wakker, and R. Sarin, 1997, “Back to Bentham?: Explorations of Experienced Utility”, Quarterly Journal of Economics, 117 (3): 871-915.

[47]Bénabou, R. and J. Tirole, 2002, “Self-Confidence and Personal Motivation”, Quarterly Journal of Economics, 117 (3): 871-915.

[48]Kahre, J., 2002, The Mathematical Theory of Information, Boston, Dordrecht, London: Kluwer.

[49]Knutson, B., and S. Gleer, 2008, “Anticipatory Affect: Neural Correlates and Consequences for Choice”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, doi: 10. 1098/rstb.2008. 0155.

[50]Knutson, B. and G. E. Wimmer, 2007, “Reward: Neural Circuitry for Social Valuation”, in: Harmon-Jones, E. and P. Winkielman, (eds.) Social Neuroseience, New York: Guilford Press.

[51]Kuran, T. , 1995, Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification, Cambridge, London: Harvard University Press.

[52]Laibson, D. , 2002, “A Cue-Theory of Consumption”, The Quarterly Journal of Economics, 116 (1): 81-119.

[53]Landreth, A. and J. Bickle, 2008, “Neuroeconomics, Neurophysiology and the Common Currency Hypothesis”, Economics and Philosophy, 24 (3): 419-429.

[54]Lea, S. G. and P. Webley, 2006, “Money as Tool, Money as Drug: The Biological Psychology of a Strong Incentive”, Behavioral and the Brain Sciences, 29: 161-209.

[55]Lycan, W.G. , 1999, Philosophy of Language: An Introductory Text, London & New York: Routledge.

[56]Matthen, M. , 2006, “Teleosemantics and the Consumer”, in: Macdonald/Papineau(2006b): 146-166.

[57]McClure, S.M. , K.M. Ericson, D. I. Laibson, G. Loewenstein and J. D. Cohen, 2007,“Time Discounting for Primary Rewards”, The Journal of Neuroscience, 27 (21): 5796-5804.

[58]Mesoudi, A. , A. Whiten and K. N. Laland, 2006, “Towards a Unified Science of Cultural Evolution”, Behavioral and the Brain Sciences, 29: 323-383.

[59]Mijovic-Prelec, D. and D. Prelec, 2010, “Self-Deception and Self-Signalling: A Model and Experimental Evidence”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365: 227-240.

[60]Millikan, R. , 1989, “Biosemantics”, Journal of Philosophy, 86: 281-297.

[61]——, 2005, Language: A Biological Model, Oxford: Clarendon.

[62]Neander, K. , 2006, “Content for Cognitive Science”, in: MacDonald/Papineau(2006): 167-194.

[63]——, 2009, “Teleological Theories of Mental Content”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed. ), URL=〈http: //plato. stanford. edu/ archives/win2009/entries/content-teleological/〉.

[64]Newman, M. E. J. , 2010, Networks: An Introduction, Oxford: Oxford University Press.

[65]Odling, S. , F. John, K. N. Laland, and M. W. Feldman, 2003, Niche Construction: The Neglected Process in Evolution, Princeton: Princeton University Press.

[66]Oullier, O. and J. A. S. Kelso, 2009, “Social Coordination: From the Perspective of Coordination Dynamics”, in: Meyers, R. A. (ed. ), Encyclopedia of Complexity and Systems Sciences, Berlin: Springer.

[67]Oullier, O. , A. P. Kirraan, and J. A. S. Kelso, 2008, “The Coordination Dynamics of Economic Decision Making: A Multilevel Approach to Social Neuroeconomics”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 16 (6): 557-571.

[68]Peirce, C. S. , 1992, “The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings”, Vol. 1(1867-1893), eds. Nathan Houser and Christian Kloesel, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

[69]——, 1998, “The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings”, Vol. 2 (1893-1913), eds. Peirce Edition Project, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

[70]Podolny, J. M. , 1993, “A Status-based Model of Market Competition”, American Journal of Sociology, 98 (4): 829-872.

[71]Podolny, J. M. , 2005, Status Signals: A Sociological Study of Market Competition, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

[72]Rendell, L. et al. 2010, “Why Copy Others?: Insights from the Social Learning Strategies Tournament”, Science, 328: 208-213.

[73]Richerson, P. J. and R. Boyd, 2005, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, Chicago: University of Chicago Press.

[74]Robson, A. J. , 2005, “Complex Evolutionary Systems and the Red Queen”, Economic Journal, 115: F211-F224.

[75]Robson, A. J. and L. Samuelson, 2010, “The Evolutionary Foundation of Preferences”, in: Alberto, B. and J. Matt(ed. ), Handbook of Social Economics, North-Holland, Forthcoming; http://www. sfu. ca/~robson/Handbook. pdf.

[76]Ross, D., 2005, Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanations, Cambridge and London: MIT Press.

[77]Sahlins, M. , 1976, Culture and Practical Reason, Chicago: University of Chicago Press.

[78]Salthe, S. N. , 2009, “The System of Interpretance: Meaning as Finality”, Biosemiotics,1: 285-294.

[79]Schultz, W. , 2009, “Midbrain Dopamine Neurons: A Retina of the Reward System”, in: Glimcher et al. , 2009, 323-329.

[80]Singer, T. and C. Lamm, 2009, “The Social Neuroscience of Empathy”, Annals of the New York Academy of Sciences, 1156: 81-96.

[81]Skyrms, B. , 1996, Evolution of the Social Contract, Cambridge et al. : Cambridge University Press.

[82]——, 2004, The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure, Cambridge et al. : Cambridge University Press.

[83]Stanton, A. A. , M. Day and I. M. Welpe, 2010, Neuroeconomics and the Firm, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.

[84]Stanton, A. A. and I. Welpe, 2010, “Risk and Ambiguity: Entrepreneurial Research from the Perspective of Economics”, in: Stanton et al. 2010: 29-49.

[85]Steedman, I. and U. Krause, 1986, “Goethe's Faust, Arrow's Possibility Theorem and the Individual Decision-Taker”, in: Elster 1986: 197-231.

[86]Thaler, R. H. and C. R. Sunstein, 2009, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, London: Penguin.

[87]Tomasello, M. , 2008, Origins of Human Communication, Cambridge and London: MIT Press.

[88]Tooby, J. and L. Cosmides, 2005, “Conceptual Foundations of Evolutionary Psychology”, in: Buss, D. M. (ed. ), 2005, The Handbook of Evolutionary Psychology, Hoboken: Wiley: 5-67.

[89]Trepel, C. , et al., 2005, “Prospect Theory on the Brain?: Toward a Cognitive Neuroscience of Decision under Risk”, Cognitive Brain Research, 23: 34-50.

[90]Vehkavaara, T. , 2002, “Why and How to Naturalize Semiotic Concepts for Biosemioties”, Sign System Studies, 30 (1): 293-313.

[91]Wansink, B. , D. R. Just, and C. R. Payne, 2009, “Mindless Eating and Healthy Heuristics for the Irrational”, American Economic Review, 99 (2): 165-169.

[92]Wargo, D.T. , N.A. Baglini, and K. A. Nelson, 2010, “Dopamine, Expected Utility and Decision-making in the Firm”, in: Stanton et al. 2010: 151-170.

[93]Wittgenstein, L. , 1958, Philosophical Investigations, Oxford: Basil Blackwell.

[94]Zahavi, A. and A. Zahavi, 1997, The Handicap Principle: A Missing Piece of Darwin's Puzzle, New York/Oxford: Oxford University Press.