转型期农村妇女政治参与态度与行为逻辑分析*

——以苏、辽、赣、宁、黔五省(区)为例证

郭君平1 王春来2 张 斌3 吴国宝4

内容提要:本文利用微观调查数据,从维度和程度层面描述了中国社会转型期农村妇女政治参与的特征化事实,并运用有序Probit模型和二元Probit模型分析了个体特征、家庭与社会因素、就业状况、经济因素、村集体因素以及地理区位特征对农村妇女政治参与态度、行为及二者逻辑关系的影响方向、边际效应和作用机理,以期探索农村妇女政治参与的中国命题。研究发现:农村妇女多数对政治参与持偏好型态度(占66.49%),但实际参与人数的比例不大(占55.2%),而且农村妇女政治参与态度与行为自洽的人更少(占47.94%);相比于中部、西部省份,东部省份农村妇女对政治参与持偏好型态度的比例、实际参与比例以及政治参与态度与行为自洽的比例均更高。此外,影响农村妇女政治参与态度、行为及二者逻辑关系的主要因素既存在较大差异,亦有一定的共性。其中,政治面貌、婚姻状况、误工补贴和知悉政治活动时间对农村妇女政治参与态度影响最大;民族、误工补贴、知悉政治活动时间以及政治参与态度对农村妇女政治参与行为影响最大;政治面貌、就业类型、就业地点和知悉政治活动时间对农村妇女政治参与态度与参与行为的逻辑关系影响最大。

关键词:社会转型期 农村妇女 政治参与态度 政治参与行为 逻辑关系

一、引言

当前,中国正处于社会转型的特殊时期,经济体制改革、社会结构变动和社会形态变迁日渐加速。在此历史阶段,农村经济社会变化的总体特征表现为从传统的“农耕社会”演进为“半耕社会(或农工社会)”,大量农民尤其是农村青壮年劳动力在城乡之间转移就业。具体至各细分层面,均有深刻变化,表现为:在社会生产结构(广义)方面,农村主要劳动力非农业化,次要劳动力农业化或农业女性化;主业副业化,副业主业化;非农收入逐渐成为农民增收的主要来源;农业占GDP的份额不断降低。在社会基本单元(包括家庭和人口)方面,农村总人口虽然趋于上升,但增速减缓;农村人口(特别是留守人员)老龄化、性别失衡情况加剧;家庭规模小型化;家庭生产经营、生活消费和生育赡养等功能发生转变。在村域社会结构方面,血缘型和亲缘型村落演变为业缘型村落,农村“熟人社会”变成“半熟人社会”。在社会流动机制方面,农村自由度与开放度增强,垂直或水平、代内或代际、结构性或非结构性流动更加频繁;流动途径多样且多为农民精英群体的自发流动。在社会阶层结构方面,农村社会经济性分层渐次替代政治性分层;农业劳动者阶层逐步缩小,亦工亦农阶层日益壮大;农村社会阶层分化在动态中演进。在社会组织结构方面,农村组织架构多元化,基层组织功能逐渐弱化,同时非正规组织蓬勃兴起(刘奇,2007;周晓虹,2014)。

在上述宏观和微观形势下,农村妇女不仅迎来新一轮男女平等参与“村庄政治”的重要契机,而且她们在农业生产上的人口和经济优势[①]逐渐变为民主参与中的政治优势,即她们在社会和政治生活中的地位和作用愈发重要。蒲岛郁夫(1989)认为,无政治参与的政治便不是现代化的民主政治。农村社会若要实现真正的民主,妇女的政治参与(系衡量基层民主和政治文明的重要尺度)不可或缺。所谓政治参与,是指普通公民通过各种合法方式参加政治活动,并影响政治体系的构成、运行方式、运行规则和运作过程的行为(王浦劬,1995)。其形式主要包括投票选举、反映诉求、社区工作、社会监管、接触政府工作人员、抗议示威以及保护自身合法权利(Verba et al.,1995)。然而,在一个农村社区或行政村,政治参与的最基本形式或“很大一部分公民唯一的政治行为”是投票选举和被选举(张勇,2004)。基于此,本文中“农村妇女政治参与态度”被定义为她们对村庄政治生活的情感、动机和评价等,属于一种比较稳定的政治参与心理,主观上表现为政治关心、政治效能感、政治信任以及政治义务感等特征;而“农村妇女政治参与行为”则被定义为她们使用法律赋予的权力,直接或间接影响村庄政治体系构成和运行的行为。农村妇女政治参与关乎妇女解放、个人权利实现、农民福利、村民自治、政治民主、社会公平、政治稳定以及经济发展等问题。本文研究的宏观意义表现为有助于推进基层乃至国家民主政治发展和政治文明建设;微观意义表现为有助于提高农村妇女政治参与的意愿、能力、广度、深度、效度以及政治参与态度对实际政治参与行为的可预测性。

本文余下部分结构安排如下:第二部分为文献述评;第三部分说明数据来源与研究设计;第四部分是实证结果分析;第五部分为结论和政策启示。

二、文献述评

由于农村妇女在村民自治中的地位和作用愈来愈明显,近年来,国内政界、学界普遍比较关注其政治参与问题。然而,对文献的广泛研读和精细梳理表明,这方面至今仍鲜有直接、严谨、深刻且系统的理论成果。综观既有相关研究,它们主要聚焦于以下三个涉农群体:

(1)农民总体。研究内容侧重于以下四个方面:第一,政治参与中存在的问题和致因。主要问题包括:参与方式单一、参与动机狭隘、参与范围狭窄、民主监督口号化、参与权利不明、舆论民意表达渠道少、制度化参与程度低以及非制度化参与呈扩大趋势等;而产生上述问题的根本原因是经济不发达、生活贫困、教育落后、封建政治文化束缚、村民自治空壳化、宗(家)族势力制约、制度缺陷较大以及主体意识缺乏等(张祝平,2009;谢建芬、李昱熹,2014)。第二,政治参与的动机。有两类观点:一是经济动因,包括经济发展、集体公利、小团体公利和个人私利等(Oi,1996;胡荣,2001;何包钢、郎友兴,2002);二是非经济动因,例如参与者公民意识较强,或者他们希望通过政治参与促使村两委“办事公道”、破旧立新等(O'’Brien and Li,1996;郭正林,2003)。第三,农民政治参与意愿或行为的决定因素,包括个人特征、家庭因素、地区特征、政治认知、政府影响度、政治信任感、生活现状满意度、农村利益格局变化及社会阶层分化等(中国社会科学院农村发展研究所课题组,2011;张同龙、张林秀,2013)。第四,扩大农民政治参与的路径。可概括为:发展农村经济,完善村民自治制度,提高农民文化素质,加强农民组织建设,健全协商民主制度,调动青年参与政治活动的积极性以及发挥大众传媒的作用等(周作瀚、张英洪,2007;陈松友,2011)。

(2)农民工(含新生代农民工、男女农民工)。主要研究内容可归纳为两个方面:一是农民工政治参与的现状(含困境或障碍)及原因,例如:①参与情感较强(主要缘于政治诉求增多、文化程度相对较高、经济社会发展和民主政治制度完善);②参与水平较低且非制度化倾向凸显(主要受户籍制度限制、组织缺失、务工收入偏低、公民意识欠缺、能力素质不高等因素影响),表现为身份边缘化、权利空置化、实效性不足和非制度化政治参与发展迅猛;③参与不平衡,主要由地区之间经济文化发展的差异性所引致(石川、杨锦秀,2009;何晓红,2009)。二是促进农民工有序政治参与的对策措施,例如深化城乡二元体制改革,提高农民工素质与收入,加强相关法制建设(立法保障),完善利益表达机制,建立农民工自治组织,构筑政治信息获取平台(或推行网络政治参与),推进政治体制改革等(刘建发,2011;邓秀华,2013;郑永兰,2014)。

(3)农村妇女[②]。研究内容集中指向三个方面:第一,农村妇女政治参与的总体和分地区状况。学界普遍认同的农村妇女政治参与的特征事实是:政治参与兴趣低,责任意识淡薄,不够自觉主动;政治效能感差,政治参与自卑意识与依赖心理较强,低估自身的影响力;政治参与边缘化,基本处于配角地位,作用有限;有政治参与行为的妇女与普通妇女缺乏有机联系等(刘晓旭,2009;张润君、张锐,2010)。第二,制约农村妇女政治参与的因素。大致分成三类:①社会文化环境因素,例如“男主外、女主内”的性别分工模式,“男尊女卑”等传统观念,“三从四德”等伦常纲纪,“女人不得干政”等封建政治文化;②主体因素,例如经济地位弱势、文化素质或受教育程度不高、精力或体力有限、政治冷漠、社会支持网络缺乏、妇女组织力量式微以及参政需求和经验不足等;③客体因素,例如当地经济发展水平落后、家庭经济条件差、政治活动执行措施失当、违规违法现象严重以及女性参政保护性政策负面作用显现等(张勇,2004;许传新,2009)。第三,保障农村妇女政治参与权益的政策建议。可归纳为:提高农村妇女综合素质,从制度上确保农村妇女参政的比例,发挥基层妇联组织的动员作用,营造农村妇女参政的氛围或社会文化环境,继续建设和完善村民自治制度等(时树菁,2008;谭三桃,2010)。

客观而言,现有文献为本文研究奠定了一定的理论基础,并提供了较好的分析视角,但也存在些许问题:第一,大多数研究围绕农民总体或农民工群体展开,而以农村妇女政治参与为研究对象的专论很少。第二,研究方法多为经验观察、定性分析(或陈述、解析案例或摆明现象)与规范研究,定量分析(利用概率抽样数据建立模型的尤少)和实证检验不足。第三,研究视角多以社会学、政治学为主,缺乏从经济学、心理学角度的阐释。第四,研究时期相对滞后。当前农村妇女政治参与已涌现出许多新情况、新问题,但相关研究并未及时跟上。第五,在研究背景与分析框架方面,未将农村妇女政治参与放在国家及农村社会转型的宏观环境下进行探讨。

与以往研究相比,本文拟拓宽、深化此主题,具体贡献主要表现在以下几个方面:第一,以农村妇女个体为分析单位,从微观视域对影响她们政治参与态度、政治参与行为及二者逻辑关系的因素进行计量分析,并重点报告各自变量的边际效应,同时给出跨学科(囊括经济学、社会学、心理学等)的解释。第二,研究内容涵盖:①揭示哪些因素通过何种机制影响农村妇女政治参与的态度;②在控制其它因素不变的情况下,将政治参与态度作为自变量,考察其与农村妇女政治参与行为的内在勾连;③将农村妇女政治参与态度与行为进行横向关联,形成逻辑链条,探究何种因素及其为什么能显著提高或降低农村妇女政治参与态度对参与行为预测的准确性,此为本文最核心的创新点。

三、研究设计与数据来源

(一)数据来源

本文数据来自中国社会科学院创新工程项目“中国农民福祉研究”课题组2013年7~9月开展的农村实地调查(除收入为2012年的数据以外,其余指标均为当年数据)。首先,根据农民人均纯收入指标,将全国所有县级行政区(统称为“县”)分成高、较高、中、较低、低五类;其次,按相同方法从上述五类中各选取2个同省的县(或县级市),最终确定江苏省洪泽县和启东市、辽宁省兴城市和凤城市、江西省安义县和星子县、宁夏自治区盐池县和彭阳县、贵州省晴隆县和纳雍县5省(区)10县(市)作为样本地区;最后,采用分层随机抽样方法,从以上各县中确定农村住户调查样本。原则上,每个样本住户以调查时实际在家的一位成年人为调查对象。此次入户调查共获得有效样本1000户,其中,女性受访者388人[③],且相关信息代表性良好。

样本的基本特征如下:①个体特征方面,汉族占68.3%,少数民族占31.7%;已婚者占94.33%,未婚者占5.67%;年龄区间为17~83岁,其中,25岁及以下者占4.12%,26~60岁者占81.7%,61岁及以上者占14.18%;党员占8.76%,非党员占91.24%;受教育年限的范围为0~15年,其中,6年及以下者占55.15%,7~9年者占33.76%,10年及以上者占11.09%;此外,身体残疾者占2.58%,患有大病者占1.03%,患长期慢性病者占24.23%,体弱多病者占14.43%,身体健康者占57.73%。②家庭收入方面,年收入小于1万元者占15.6%,l万~10万元者占79.37%;超过10万元者占5.03%。③在地区分布上,东部、中部、西部地区农村妇女样本所占比例分别为52.84%、18.04%和29.12%。④就业类型方面,务农者占26.23%,非农就业者(含兼业者)占73.77%。⑤就业地点方面,本地(即本乡镇内)就业者占71.95%,异地就业者占28.05%。

(二)模型构建和变量选择

Becker(1978)认为,理性人的行为不仅受经济因素的制约,也受很多非经济因素的影响。据此,农村妇女政治参与的本质或动机实际上是一种利益表达方式,她们政治参与的积极程度与实际行为选择之关键在于物质利益和非物质利益的驱动。换言之,最大化自身各方面利益(即“社会人”假设)是农村妇女政治参与的最终目标,而政治参与则体现了工具性(此特征更突出)和价值性的统一。因此,农村妇女在政治参与的前期、中期和后期,均会斟酌、权衡相关成本和预期效用。在通常情况下,只有当政治参与的预期回报超过相关投入时,她们才有政治参与的意愿并付诸行动。一般而言,农村妇女对政治参与的成本收益分析公式可设为:

(1)式中,

鉴于政治参与是一个比较宽泛、笼统、抽象的概念[⑤],它难以直接作为因变量纳入模型进行分析;而做经验研究的学者,通常选择数个相近的或一个具体的政治参与形式或内容(例如村委会选举和公共事务管理)来替代。在参考学界优秀成果的基础上,本文中政治参与特指参加村委会选举。另外,由于农村妇女政治参与态度、实际参与行为及政治参与态度与参与行为的逻辑关系中均有可(或不可)观测的成本收益考量,所以,本文基于研究需要、前人的研究成果、问卷调查的内容以及对农村妇女政治参与预期收益最大化的理论分析,从影响政治参与成本收益的所有因素中选取六个方面的可测代理变量(特定历史环境和制度层面因素除外),构建以下回归模型:

(2)~(4)式中,

考虑到可直接观测到的参政成本或收益变量较少,在计量模型中,多采用其它间接变量作为自变量,具体包括:①个体特征变量(

表1 变量说明与描述性统计

| 变量名称 | 变量定义 | 均值 | 标准差 | 预期作用方向 |

| 政治参与态度 | 规避型=0,中性型=1,偏好型=2 | 1.584 | 0.637 | —或+a |

| 政治参与行为 | 是否参与;否=0,是=1 | 0.552 | 0.498 | — |

| 政治参与态度与参与行为的逻辑关系 | 背离=0,混沌=1,自洽=2 | 1.209 | 0.842 | — |

| 年龄 | 周岁;单位:岁 | 47.950 | 12.250 | + |

| 受教育年限 | 连续变量;单位:年 | 5.714 | 4.049 | + |

| 政治面貌 | 是否党员;否=0,是=1 | 0.088 | 0.283 | + |

| 婚姻状况 | 是否已婚;,否=0,是=1 | 0.943 | 0.012 | - |

| 民族 | 是否汉族;否=0,是=1 | 0.683 | 0.466 | + |

| 健康状况 | 自评,5分制,1分最低,5分最高 | 4.237 | 1.019 | + |

| 家庭关系满意度 | 10分制,1分最低,10分最高 | 8.731 | 1.748 | - |

| 人际关系满意度 | 10分制,1分最低,10分最高 | 8.285 | 1.644 | ? |

| 就业地点 | 是否在本地(即本乡镇内)就业;否=0,是=1 | 0.720 | 0.450 | + |

| 就业类型 | 是否非农就业(含兼业);否=0,是=1 | 0.738 | 0.440 | + |

| 个人收入贡献率 | 个人年收入占家庭年收入的比重;单位:% | 24.790 | 24.100 | - |

| 家庭人均消费支出 | 家庭年消费总支出/常住人口,单位:万元 | 1.025 | 1.117 | + |

| 最低期望收入 | 家庭收入满意度下限;单位:万元 | 9.610 | 16.840 | ? |

| 对上届村委会的满意度 | 10分制,1分最低,10分最高 | 7.295 | 2.546 | + |

| 误工补贴 | 政治参与有无误工补贴;无=0,有=1 | 0.181 | 0.385 | + |

| 知悉政治活动时间 | 是否知道村委会选举时间;否=0,是=1 | 0.612 | 0.488 | + |

| 东部省份 | 其它中部、西部3省(区)=0,辽宁或江苏=1 | 0.528 | 0.500 | + |

| 中部省份 | 其它东部、西部4省(区)=0,江西=1 | 0.180 | 0.385 | + |

注: a当政治参与态度作自变量时,其在农村妇女政治参与行为模型中的预期作用方向为正。

(三)研究方法

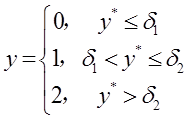

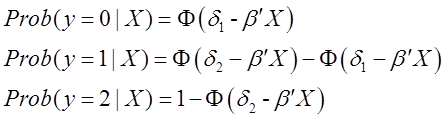

考虑到本文模型因变量中有2个多元有序变量和1个二元选择变量,并且自变量多以离散型为主,为了充分挖掘和利用数据信息,本文选择分别建立有序Probit模型和二元Probit模型进行分析。

其中,有序Probit模型的潜在方程为:

(5)式中,

(6)

(6) (7)

(7)(7)式中,

(8)

(8)由式(8)可见,

四、实证结果与讨论

(一)描述性分析

1.政治参与态度。表2中的数据显示,农村妇女中对政治参与持偏好型态度的比例超过六成(占66.49%),而持中性型和规避型态度的妇女分别占25.39%和8.12%。从区域分布来看:第一,在东部、中部、西部地区,农村妇女中对政治参与持偏好型态度的比例均高于持中性型和规避型态度的妇女比例;第二,在东部地区,农村妇女中对政治参与持偏好型态度的比例(78.71%)远高于中部、西部地区(分别为42.03%和59.46%);相应地,持中性型和规避型态度的妇女比例则远低于中部、西部地区。由此来看,农村妇女政治参与态度表现出一定的区域差异性。

2.政治参与行为。在受访农村妇女中,实际参与政治活动者的比例达55.22%,比未参与者的比例高10.44个百分点。从不同区域来看:首先,东部地区农村妇女政治参与的比例(72.11%)远高于中部、西部地区(分别为37.31%和36.45%);其次,在东部地区,农村妇女中实际参与政治活动者的比例远高于未参与者的比例;而在中部、西部地区,农村妇女中参与政治活动者的比例远低于未参与者的比例。可见,农村妇女中实际参与政治活动的人数总体上略占多数,但区域差异明显。

3.政治参与态度与参与行为的逻辑关系。在样本中,政治参与态度与参与行为自洽者仅占47.94%,而混沌和背离的样本分别占25.00%和27.06%。从区域比较来看,东部地区农村妇女政治参与态度与参与行为自洽的比例(60%)远高于中部和西部地区(分别为37.14%和32.74%);相应地,参与态度与参与行为混沌和背离的比例均低于中部、西部地区。显而易见,农村妇女政治参与态度与实际参与行为总体上存在较大偏离(中部、西部地区尤甚)。换言之,农村妇女政治参与态度对参与行为的预测功能较弱,很难根据政治参与态度的类型来推断其政治参与行为。其原因如下:第一,农村妇女的政治参与态度存在内隐态度和外显态度两种评价。现今的研究多采用自我报告法,所表达的只是外显态度,而很多行为却是由内隐态度引起的。第二,农村妇女政治参与态度的指向目标与其行为目标不一致。第三,农村妇女政治参与态度属于低强度态度,且易得性和确定性较差,多数个体难以抵御说服信息和强制性外力。第四,制约农村妇女政治参与态度与参与行为的情境不同。从社会心理学和组织行为学的角度来解释,政治参与态度只是决定政治参与行为的一种内在心理反应倾向,而非全部因素,它对政治参与行为仅起准备作用,或者说它为政治参与行为提供的只是一种心理上的可能性。这种心理上的可能性只有在特定社会环境中依据一定的规范和社会关系,才能转化为实际的政治参与行为。

表2 农村妇女政治参与情况 单位:人、%

| | 类别 | 总人数 | 占比 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | |||

| 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||||

| 政治参与态度 | 偏好型 | 254 | 66.49 | 159 | 78.71 | 29 | 42.03 | 66 | 59.46 |

| 中性型 | 97 | 25.39 | 40 | 19.80 | 26 | 37.68 | 31 | 27.93 | |

| 规避型 | 31 | 8.12 | 3 | 1.49 | 14 | 20.29 | 14 | 12.61 | |

| 合计 | 382 | 100.0 | 202 | 100.0 | 69 | 100.0 | 111 | 100.0 | |

| 政治参与行为 | 参与 | 201 | 55.22 | 137 | 72.11 | 25 | 37.31 | 39 | 36.45 |

| 未参与 | 163 | 44.78 | 53 | 27.89 | 42 | 62.69 | 68 | 63.55 | |

| 合计 | 364 | 100.0 | 190 | 100.0 | 67 | 100.0 | 107 | 100.0 | |

| 态度与行为的逻辑关系 | 自洽 | 186 | 47.94 | 123 | 60.00 | 26 | 37.14 | 37 | 32.74 |

| 混沌 | 97 | 25.00 | 40 | 19.51 | 26 | 37.14 | 31 | 27.43 | |

| 背离 | 105 | 27.06 | 42 | 20.49 | 18 | 25.72 | 45 | 39.82 | |

| 合计 | 388 | 100.0 | 205 | 100.0 | 70 | 100.0 | 113 | 100.0 | |

(二)模型估计结果

本文利用Stata2.0统计软件,基于样本数据对所设模型进行估计。为确保模型的可靠性,先对自变量作相关性分析。结果显示:各自变量之间的相关系数[⑦]均低于存在共线性的门槛值0.7(参见Lind et al.,2002),即不存在信息严重重叠的变量,可建模进行深入分析。表3中的模型估计结果表明,各回归模型拟合良好且解释力较强,回归结果可信。

由估计结果可知:政治面貌、婚姻状况、家庭人均消费支出、对上届村委会的满意度、误工补贴、知悉政治活动时间对农村妇女政治参与态度影响显著;而年龄[⑧]、民族、健康状况、个人收入贡献率、误工补贴、知悉政治活动时间以及政治参与态度对农村妇女政治参与行为影响显著;此外,政治面貌、民族、就业地点、就业类型、知悉政治活动时间以及中部地区对农村妇女政治参与态度与参与行为的逻辑关系影响显著。其他自变量,例如受教育年限、家庭关系满意度、人际关系满意度、最低期望收入以及是否东部地区,在全文所建模型中均不显著。

表3 有序Probit模型与二元Probit模型回归结果

| 自变量 | 参与态度方程 | 参与行为方程 | 参与态度与参与行为的逻辑关系方程 | |||

| 系数 | 稳健标准误 | 系数 | 稳健标准误 | 系数 | 稳健标准误 | |

| 年龄 | 0.004 | 0.007 | 0.036*** | 0.010 | 0.005 | 0.007 |

| 受教育年限 | 0.013 | 0.023 | 0.029 | 0.032 | -0.031 | 0.022 |

| 政治面貌 | 0.914** | 0.424 | 0.774 | 0.580 | 0.660** | 0.310 |

| 婚姻状况 | -0.674* | 0.393 | 0.231 | 0.368 | 0.081 | 0.279 |

| 民族 | -0.276 | 0.177 | -0.515** | 0.221 | -0.328** | 0.160 |

| 健康状况 | -0.006 | 0.075 | 0.232*** | 0.089 | 0.104 | 0.072 |

| 家庭关系满意度 | -0.054 | 0.052 | 0.017 | 0.063 | -0.044 | 0.043 |

| 人际关系满意度 | 0.055 | 0.050 | -0.068 | 0.059 | 0.053 | 0.044 |

| 就业地点 | 0.232 | 0.573 | 1.212 | 0.766 | 1.140*** | 0.304 |

| 就业类型 | 0.074 | 0.575 | -0.633 | 0.786 | -0.913*** | 0.327 |

| 个人收入贡献率 | -0.004 | 0.003 | -0.007* | 0.004 | -0.004 | 0.003 |

| 家庭人均消费支出 | 0.156** | 0.077 | 0.097 | 0.082 | 0.074 | 0.058 |

| 最低期望收入 | -0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | -0.002 | 0.004 |

| 对上届村委会的满意度 | 0.063** | 0.030 | -0.045 | 0.038 | -0.007 | 0.028 |

| 误工补贴 | 0.437** | 0.207 | 0.571** | 0.290 | 0.267 | 0.189 |

| 知悉政治活动时间 | 0.458*** | 0.163 | 2.523*** | 0.265 | 1.215*** | 0.152 |

| 东部地区 | 0.300 | 0.215 | -0.196 | 0.278 | 0.279 | 0.194 |

| 中部地区 | -0.231 | 0.213 | -0.053 | 0.309 | 0.386** | 0.203 |

| 政治参与态度 | — | — | 0.529*** | 0.205 | — | — |

| 对数似然值 | -245.13 | -106.68 | -310.03 | |||

| 伪 R2 | 0.1431 | 0.5345 | 0.1707 | |||

| 卡方值 | 82.38*** | 154.66*** | 126.89*** | |||

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,下同。

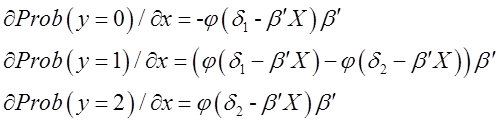

由于有序Probit模型和二元Probit模型自身的特点,其自变量系数的大小并不能解释该变量对因变量的影响程度,且系数的符号也仅表明该变量对因变量的总体影响方向,而不能说明对有序因变量中间状态的影响方向。因此,为便于解释各变量对农村妇女政治参与态度、参与行为及二者逻辑关系的影响程度,并揭示政治参与态度中偏好型态度与中性型、规避型态度相互转变以及政治参与态度与参与行为的逻辑关系中自洽与混沌、背离相互转变的路径和机理,需要计算各变量的边际效应(即在其它变量取均值时,该变量每变动1个单位或评价等级对因变量处于某状态的概率有多大影响)。其中,连续变量

表4报告了由模型估计得到的各自变量的平均边际效应。由于因变量进入三个有序区段的概率之和为1,故三个有序区段上边际效应之和应为零。换言之,农村妇女政治参与态度(或政治参与态度与参与行为的逻辑关系)落于一个态度(或参与态度与参与行为的逻辑关系)区段的概率与落入另一区段的概率会相互抵消,即在某一区段边际效应为正时,在另一区段边际效应一定为负。下文主要探讨各因素对农村妇女政治参与态度、参与行为及二者逻辑关系的边际效应。

表4 自变量的边际效应

| 自变量 | 态度 | 行为 | 参与态度与参与行为的逻辑关系 | |||||||

| 偏好型 | 中性型 | 规避型 | 自洽 | 混沌 | 背离 | |||||

| 年龄 | 0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.014*** | 0.002 | -0.0003 | -0.001 | |||

| 受教育年限 | 0.004 | -0.002 | -0.002 | 0.011 | -0.010 | 0.002 | 0.008 | |||

| 政治面貌 | 0.272** | -0.161** | -0.111** | 0.286 | 0.205** | -0.039** | -0.166** | |||

| 婚姻状况 | -0.200* | 0.118* | 0.082* | 0.091 | 0.025 | -0.005 | -0.020 | |||

| 民族 | -0.082 | 0.048 | 0.034 | -0.202** | -0.102** | 0.020* | 0.082** | |||

| 健康状况 | -0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.092*** | 0.032 | -0.006 | -0.026 | |||

| 家庭关系满意度 | -0.016 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | -0.014 | 0.003 | 0.011 | |||

| 人际关系满意度 | 0.016 | -0.010 | -0.007 | -0.027 | 0.016 | -0.003 | -0.013 | |||

| 就业地点 | 0.069 | -0.041 | -0.028 | 0.440* | 0.354*** | -0.068*** | -0.286*** | |||

| 就业类型 | 0.022 | -0.013 | -0.009 | -0.244 | -0.284*** | 0.054** | 0.229*** | |||

| 个人收入贡献率 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.003* | -0.001 | 0.0002 | 0.001 | |||

| 家庭人均消费支出 | 0.046** | -0.027** | -0.019** | 0.039 | 0.023 | -0.004 | -0.018 | |||

| 最低期望收入 | -0.001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.001 | -0.001 | 0.0001 | 0.0004 | |||

| 对上届村委会的满意度 | 0.019** | -0.011** | -0.008** | -0.018 | -0.002 | 0.0004 | 0.002 | |||

| 误工补贴 | 0.130** | -0.077** | -0.053** | 0.221** | 0.083 | -0.016 | -0.067 | |||

| 知悉政治活动时间 | 0.136*** | -0.081*** | -0.056*** | 0.764*** | 0.378*** | -0.073*** | -0.305*** | |||

| 东部地区 | 0.089 | -0.053 | -0.036 | -0.078 | 0.087 | -0.017 | -0.070 | |||

| 中部地区 | -0.069 | 0.041 | 0.028 | -0.021 | 0.120* | -0.023* | -0.097* | |||

| 政治参与态度 | — | — | — | 0.211*** | — | — | — | |||

(1)个体特征的影响。估计结果显示,年龄每增长1岁,农村妇女实际参与政治活动的概率提高1.4%(其暗含之意是,农村青年妇女的政治参与度低于中老年妇女)。对此,可能的解释是:农村妇女年龄越大,外出务工能力越低且机会越少,多数只能留守农村或返乡务农,因而在空间上和时间上均有极大的政治参与的便利性。受教育年限对农村妇女政治参与态度、参与行为以及政治参与态度与参与行为的逻辑关系均无显著影响。这一结果与预期不一致,但佐证了一个理论论点:民主政治的兴起并不由居民的受教育程度(与文化素质、政治素质不等同)决定,而是取决于社会对民主政治的需求(党国英,1999)。政治面貌对农村妇女政治参与行为无显著影响,但相比于非党员妇女,农村党员妇女对政治参与持偏好型态度的概率高27.2%,而持中性型和规避型态度的概率分别低16.1%和11.1%。此外,农村党员妇女政治参与态度与参与行为自洽的概率比非党员妇女高20.5%,而混沌或背离的概率则比非党员妇女分别低3.9%和16.6%。究其原因:一是农村党员妇女的荣誉感、义务观念及责任意识相对较强;二是基层行政和党组织对农村党员妇女的政治要求比普通妇女高。婚姻状况对农村妇女政治参与行为及参与态度与参与行为的逻辑关系影响不显著,但与未婚农村妇女相比,已婚农村妇女对政治参与持偏好型态度的概率低20%,而持中性型和规避型态度的概率分别高11.8%和8.2%。其可能的原因是:已婚妇女家庭负担重,需照顾老人与小孩;而未婚妇女相对年轻,自由且权利意识较强。民族对农村妇女政治参与态度影响不显著,但相比于少数民族农村妇女,汉族农村妇女实际参与政治活动的概率低20.2%,而她们政治参与态度与参与行为自洽的概率低10.2%,混沌或背离的概率则分别高2%和8.2%。此结果与预期相反,最可能的原因是:少数民族受民族习俗(保留相对较好)、宗教信仰(比汉族普遍)等因素影响,更具有集体行动力。健康状况对农村妇女政治参与态度及其与参与行为的逻辑关系尽管无显著影响,但是,农村妇女的健康状况每提高1个评价等级,她们实际参与政治活动的概率提高9.2%。此发现与预期相符,其原因是,良好的身体状况既是农村妇女参与政治活动的基础,也能体现她们的政治参与能力。

(2)政治参与态度对政治参与行为的影响。将政治参与态度作为自变量引入模型中,旨在考察此变量对农村妇女政治参与行为的影响方向和影响程度。结果显示,农村妇女政治参与态度对其政治参与行为在1%的置信水平上影响显著(边际效应为0.211),且二者的相关系数为0.3472。这说明,农村妇女政治参与态度与参与行为虽然并非完全一致,但在一定程度上,农村妇女对政治参与的态度越积极,实际参与政治活动的概率就越大;反之,态度越消极,践行的可能性就越小。

(3)家庭因素与社会因素的影响。家庭关系满意度和人际关系满意度对农村妇女政治参与态度、参与行为及政治参与态度与参与行为的逻辑关系均无显著影响。此结果与预期不符,比较合理的解释是:家庭关系满意度在统计上不显著可能是由农村妇女家族意识、宗族文化、男权制以及性别分工模式影响所致。根据费孝通(2007)在《乡土中国》中提出的“熟人社会”理论,农民尤其是男性农民,多半会因为血缘、地缘或业缘等关系而在政治参与前后形成“小圈子”或产生从众心理。但是,对农村妇女而言,她们日常的人际关系主要发生在同性之间,而实际参与政治活动的人多为男性(在村干部和选举候选人中尤甚),所以,人际关系的好坏对农村妇女政治参与的影响并不显著。

(4)就业状况的影响。从就业地点来看,该变量对农村妇女政治参与态度无显著影响,但相比于异地就业的农村妇女,本地就业妇女实际参与政治活动的概率高44%,并且她们政治参与态度与参与行为自洽的概率高35.4%,而混沌和背离的概率分别低6.8%和28.6%。之所以如此,是因为本地就业能节省农村妇女政治参与的时间成本。就业类型对农村妇女政治参与态度与参与行为影响都不显著。然而,与务农的妇女相较,非农就业的农村妇女,其政治参与态度与参与行为自洽的概率低28.34%,而混沌和背离的概率则分别高5.4%和22.9%。其根本原因有两个:一是非农就业的农村妇女,其政治参与的现实收益低于为之付出的机会成本;二是非农就业的农村妇女在本地就业的人数极少,大部分在乡镇外务工或自营。

(5)经济因素的影响。尽管个人收入贡献率对农村妇女政治参与态度及参与态度与参与行为的逻辑关系影响均不显著,但此贡献率每提高1个百分点,平均每位农村妇女实际参与政治活动的概率下降0.3%。这可以从农村妇女肩上的家庭经济负担越重,越无暇参与政治的角度来解释。家庭人均消费支出对农村妇女政治参与行为及政治参与态度与参与行为的逻辑关系均无显著影响,但该支出每增加1万元,农村妇女对政治参与持偏好型态度的概率提高4.6%,而持中性型和规避型态度的概率则分别降低2.7%和1.9%。其根本原因是:经济是政治的基础,家庭富裕(人均消费支出水平在一定程度上代表了家庭经济实力)的农村妇女对政治生活的兴趣相对较高。最低期望收入对农村妇女政治参与态度、参与行为及政治参与态度与参与行为的逻辑关系均无显著影响,这是因为该变量调查难度较大,可能存在测量误差,致使不能正确识别家庭经济困窘对农村妇女政治参与的影响。

(6)村集体因素的影响。对上届村委会的满意度每提高1个评价等级,农村妇女对政治参与持偏好型态度的概率增大1.9%,而持中性型和规避型态度的概率则分别降低1.1%和0.8%。该变量对农村妇女政治参与行为及政治参与态度与参与行为的逻辑关系均无显著影响。可见,一个群众基础好、认同度和信任度高的村委会,能显著激发农村妇女政治参与的意愿。发放误工补贴不仅能使农村妇女对政治参与持偏好型态度的概率提高13%,持中性型和规避型态度的概率分别降低7.7%和5.3%,而且能使她们实际参与政治活动的概率提高22.1%。此变量对农村妇女政治参与态度与参与行为的逻辑关系影响不显著。这是因为误工补贴可以使农村妇女参与政治的机会成本因得到部分补偿性收益而有所下降。知悉政治活动时间的农村妇女对政治参与持偏好型态度的概率比不知道该时间的农村妇女高13.6%,而持中性型和规避型态度的概率分别低8.1%和5.6%。此外,知悉政治活动时间的农村妇女实际参与政治活动的概率比不知道该时间的农村妇女高76.4%,并且其政治参与态度与参与行为自洽的概率比不知道该时间的农村妇女高37.8%,而混沌和背离的概率则分别低7.3%和30.5%。这正好反映了村委会公告政治活动开展时间的重要性。

(7)地理区位的影响。“高水平的政治参与总是与更高水平的发展相伴随”(Huntington and Joan,1976)。按此观点推论,地方经济社会发展不平衡会导致不同地区农村妇女政治参与态度、行为、方式、范围以及程度等呈现分区域梯度演进的状态。然而,事实却并非完全如此。由模型估计结果可知:东部地区农村妇女与西部地区农村妇女在政治参与态度、参与行为及政治参与态度与参与行为的逻辑关系方面均无统计上显著差异,并且中部地区农村妇女与西部地区农村妇女在政治参与态度与参与行为方面的差异也都不显著。但是,中部地区农村妇女政治参与态度与参与行为自洽的概率比西部地区农村妇女高12%,而混沌和背离的概率分别低2.3%和9.7%。究其原因,可能是中部地区的农村妇女受当地政治文化和传统文化(例如孔孟学说、朱熹理学等)影响较大,弱化了中部地区与东部地区的差异。与之不同,在东部地区与西部地区之间,此种情况尚不突出。

(三)扩展讨论与稳健性检验

鉴于样本中已婚妇女占绝大多数,可通过调整样本规模和替换变量(即将婚姻状况变量换成婚姻满意度变量)对模型估计结果进行稳健性检验,并考察这一特殊群体的政治参与态度与参与行为的逻辑关系。与以农村妇女为总样本的估计结果相比,在以已婚农村妇女为样本的三个模型中,各自变量的影响方向和显著性近乎一致,仅在置信水平上有微小差别[⑨]。据此可以认为,本文模型估计结果总体上稳健可靠。其中,婚姻满意度变量对已婚农村妇女政治参与态度及政治参与态度与参与行为的逻辑关系影响不显著,但婚姻满意度每提高1个自评等级,农村已婚妇女实际参与政治活动的概率下降6.4%。这一现象与已婚妇女“顾小家”、“以丈夫为中心”的家庭观和婚姻观密切相关。

五、结论与政策启示

(一)主要结论

本文基于江苏、辽宁、江西、宁夏和贵州5省(区)10县(市)农民福祉情况调查资料,从中抽取研究所需数据,分别运用有序Probit模型和二元Probit模型考察了影响农村妇女政治参与态度、政治参与行为以及政治参与态度与参与行为之间逻辑关系的因素和内在作用机理。虽然本文部分结论与国内外学者的研究结论类似或相同,但亦获得不少新发现。

第一,无论从总体抑或分区域来看,农村妇女中对政治参与持偏好型态度的人均占多数,而且总体上她们实际参与政治活动的比例远高于未参与的比例(其中,东部地区的情况与总体相同,中西部地区的情况与总体相反);不仅如此,她们政治参与态度与参与行为自洽的比例总体上高于混沌和背离的比例(其中,东中部地区的情况与总体相同,西部地区的情况与总体相反)。从区域比较来看,东部地区农村妇女对政治参与持偏好型态度的比例、实际参与政治活动的比例以及政治参与态度与参与行为自洽的比例均高于中西部地区。

第二,在诸多影响因素中,政治面貌、婚姻状况、误工补贴和知悉政治活动时间对农村妇女政治参与态度影响最大;民族、误工补贴、知悉政治活动时间和政治参与态度对农村妇女的政治参与行为影响最大;政治面貌、就业类型、就业地点和知悉政治活动时间对农村妇女政治参与态度与参与行为的逻辑关系影响最大。

第三,农村妇女对政治参与持偏好型态度的比例、实际参与政治活动的比例以及政治参与态度与参与行为自洽的比例,在总体或分区域上均依次变小。换言之,农村妇女政治参与态度对其参与行为的预测效率较低或较差,难以通过评估她们的外显态度去精准预测其真实的政治参与行为。

(二)政策启示

提高农村妇女政治参与的“质”和“量”是社会进步、政治文明的重要体现和客观要求。本文根据研究结论,得出以下五条政策启示:

第一,改善农村医疗服务软件和硬件条件,提高农村妇女的身体素质。由于生理特征和社会角色不同,农村妇女比男性面临更多特殊且复杂的健康风险,因此,需要关注和重视其医疗保健意识、身心健康状况、卫生服务需求及就医的便利性与实惠性,以保障她们政治参与所需的基本身体素质。

第二,深化基层政治体制改革,选好和配强村委会干部队伍,规范村干部行为,以提升村委会的服务能力、公信力和群众满意度,减少涣散无能、不良作为、贪污腐化以及功能错位等降低群众满意度的现象发生。同时,加强对农村妇女入党积极分子的教育和培养,充分发挥农村党员妇女参政、议政的示范带头作用。

第三,在激发和引导农村留守人口中的老年妇女积极参与村庄政治活动的同时,为异地就业或非农就业的青年农村妇女提供有效的政治参与权利实现途径,以避免她们在农村政治生活和公共事务管理中被完全边缘化。抑或在同等条件下,优先给予农村妇女(特别是已婚妇女)就近就业的岗位或机会,兼顾她们照顾家庭和政治参与的便利性,降低相关的时间成本和交通成本。

第四,从经济层面为农村妇女政治参与提供物质激励与保证。首先,建立并落实普通农民(村干部、党员除外)政治参与的误工补贴制度,以补偿其时间成本和机会成本,激发他们政治参与的积极性。其次,通过各种增收渠道和实现途径,提高农户家庭收入和生活消费支出水平,为农村妇女政治参与夯实经济基础。对于由妇女完全或较大程度承担挣钱养家重任的农户,应给予优先或特殊扶助,以减轻这类农村妇女的生产和生活重担,保障她们有闲暇和精力参与村庄政治生活。

第五,加大宣传力度并注意把握宣传时机,改进宣传方式,减少农村政治活动的信息时滞和信息盲区,做到信息适时入户到人。着重打破传统思想观念和性别歧视的籓篱,为当下以中老年妇女为主的农村妇女参政议政营造良好的社会文化氛围,提高她们政治参与的意识、比例和质量。此外,对于已婚且婚姻满意度较高的农村妇女,通过宣传教育加以引导,帮助她们跳出家庭生活的小圈子,走向村庄治理的大舞台,以减弱其政治冷漠,增强她们政治参与的热情和责任意识。

参考文献

〔1〕Becker, C. S.: The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, MA: The University of Chicago Press, 1978.

〔2〕Huntington, S. P. and Joan, M. N.: No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.

〔3〕Lind, D. A.; Marchal, W. G. and Wathen, S. A.: Statistical Techniques in Business and Economics, Irwin: MaGraw-Hill, 2002.

〔4〕O’Brien, K. J. and Li, Lianjiang: Villagers and Popular Resistance in Contemporary China, Modern China, 22(1): 28-61, 1996.

〔5〕Oi, J. C.: Economic Development, Stability and Democratic Village Self-governance, in Brosseau, Maurice; Pepper, Suzanne and Tsang, Shu-Ki(eds.): China Review, Hong Kong: The Chinese University Press, 1996.

〔6〕Verba, S.; Schlozman, K. L. and Brady, H.: Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

〔7〕陈松友:《农民制度化政治参与的制约因素及完善对策》,《社会科学家》2011年第1期。

〔8〕党国英:《村民自治是民主政治的起点吗?》,《战略与管理》1999年第1期。

〔9〕邓秀华:《社会转型期农民工的政治参与渠道探析》,《东南学术》2013年第3期。

〔10〕费孝通:《乡土中国》,上海人民出版社,2007年。

〔11〕郭正林:《当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应》,《社会学研究》2003年第3期。

〔12〕何包钢、郎友兴:《寻找民主与权威的平衡》,华中师范大学出版社,2002年。

〔13〕何晓红:《村民自治背景下农民工政治参与的缺失与强化》,《政治学研究》2009年第1期。

〔14〕胡荣:《理性选择与制度实施:中国农村村民委员会选举的个案研究》,上海远东出版社,2001年。

〔15〕刘建发:《农民工政治参与立法保障的探讨》,《社会科学家》2011年第12期。

〔16〕刘奇:《农村社会转型与“三农”政策取向》,《中国农村经济》2007年第4期。

〔17〕刘晓旭:《农村妇女参政困境的政策因素分析》,《湖北社会科学》2009年第1期。

〔18〕[日]蒲岛郁夫《政治参与》,解莉莉译,经济日报出版社,1989年。

〔19〕石川、杨锦秀:《流出地农民工家庭政治参与行为及影响因素分析——基于贵州省的调查》,《农业经济问题》2009年12期。

〔20〕时树菁:《河南省南阳市农村女性参政的实证分析》,《中国农村观察》2008年第1期。

〔21〕谭三桃:《改革开放以来少数民族妇女的政治参与:一个新制度主义的视角》,《学术论坛》2010年第1期。

〔22〕王浦劬:《政治学基础》,北京大学出版社,1995年。

〔23〕谢建芬、李昱熹:《城市化语境中的农民政治参与“非农化”探析》,《浙江社会科学》2014年第12期。

〔24〕许传新:《男性劳动力大量外出背景下的农村妇女政治参与研究——关于留守妇女与非留守妇女的比较分析》,《学习与实践》2009年第5期。

〔25〕张润君、张锐:《从政治心理看农村留守妇女参政——以宁夏固原市为例》,《开发研究》2010年第3期。

〔26〕张同龙、张林秀:《村委会选举中的村民投票行为、投票过程及其决定因素——基于全国5省100村2000户调查数据的实证研究》,《管理世界》2013年第4期。

〔27〕张勇:《农村妇女参与村委会选举的现状及其影响因素——湖北省长阳县农村调查小结》,《社会》2004年第6期。

〔28〕张祝平:《论社会主义新农村建设中的农民政治参与问题》,《社会科学战线》2009年第8期。

〔29〕郑永兰:《新生代农民工政治参与:现实困境与改进路径》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2014年第6期。

〔30〕中国社会科学院农村发展研究所课题组:《农村政治参与的行为逻辑》,《中国农村观察》2011年第3期。

〔31〕周晓虹:《转型时代的社会心态与中国体验——兼与〈社会心态:转型社会的社会心理研究〉一文商榷》,《社会学研究》2014年第4期。

〔32〕周作瀚、张英洪:《中国农民的政治参与和参政权》,《政治学研究》2007年第2期。

(作者单位:1中国社会科学院财经战略研究院;

2全国人大农业与农村委员会综合处;

3中国社会科学院研究生院;

4中国社会科学院农村发展研究所 )

*本文研究受到国家社会科学基金青年项目“精准扶贫战略下贫困地区农村信息化减贫能力提升研究”(项目编号:15CTY048)、博士后科学基金面上项目(一等资助)“‘互联网+’战略背景下精准化乡村旅游扶贫开发研究”和中国社会科学院创新工程项目“中国农民福祉研究”的资助。感谢中国社会科学院中国社会科学评价中心主任荆林波研究员、匿名审稿人和编辑部的建设性意见。当然,文责笔者自负。

[①]当前农村妇女不仅是农业劳动的主体,而且是增加家庭收入、促进农村经济结构调整、推进农村改革发展与新农村建设的中坚力量。

[②]以城乡妇女总体政治参与为研究对象的既有文献,其分析框架、主要研究内容、研究方法乃至多数研究结论等均与以农村妇女政治参与为研究对象的文献大同小异,故本文不再赘述。

[③]根据计量经济学理论和既往研究经验,回归模型中样本量与变量数的理想比例应在10:1以上。本文分析所用的样本量满足此要求。

[④]此概率既受制度层面因素(例如政治活动程序的公正性、保障机制的健全性、“搭便车”问题等)的作用,又受个体层面因素(例如自身和利益相关者的能力、观念、素养等)的影响。

[⑤]从政治参与的议题性质来看,既有决定政治问题的,又有决定经济问题的,还有关系民生实际问题的决策和务虚的理论研讨。显然,不同政治参与议题对同一个人的意义不尽相同,从而个人也就有各异的态度和行为逻辑。例如中国公民在政治参与方面较多关注那些与日常生活密切相关的问题和利益,而对社会主要政治问题以及与政治体系相关的抽象的价值、观念、原则等较为冷漠(王丽萍、方然,2010)。因此,在建构模型时,政治参与必须有具体所指。

[⑥]之所以不选用农村妇女家庭人均纯收入作为经济因素变量,是因为该指标缺失值较多且瞒报、虚报现象普遍,缺乏可靠性。

[⑦]限于篇幅,自变量之间的相关系数未予以报告。

[⑧]年龄与农村妇女政治参与的概率之间存在两种关系:一是线性或近似线性的正向关系;二是“倒U型”关系,即随着年龄增长,年龄对农村妇女政治参与概率的正向影响逐渐减弱,但及至某个转折点之后,其影响变为负向,且呈增大趋势。在本文模型中若加入年龄的平方,则该自变量并不显著。这说明,年龄与农村妇女政治参与的概率之间不存在“倒U型”关系。

[⑨]因文章篇幅所限,以已婚农村妇女为样本的模型回归系数、自变量边际效应和统计检验结果均未予以报告。读者若有需要,可与笔者联系。