内容提要:本文在封闭的两部门经济中,引入劳动力市场扭曲,使用非位似的Stone-Gary效用函数从理论上说明了劳动力市场扭曲同经济结构变化和劳动生产率间的关系,并使用1980—2009年间的中国宏观经济数据进行实证分析。研究发现:首先,中国部门间劳动力市场存在扭曲,且并没有呈现随时间而减弱的趋势,控制部门间人力资本差异后的年均扭曲指数为0.24,即农业的工资水平仅相当于非农部门的24%;其次,劳动市场扭曲会显著迟滞中国经济结构调整,若消除扭曲,中国农业劳动力占比将下降26.38%;最后,劳动力市场的扭曲使过多的劳动力滞留在农村,会带来显著的效率损失,年均潜在损失达到16.34%。若消除劳动力市场扭曲,中国劳均产出可增加19.53%。

关键词:市场扭曲,结构转变,劳动生产率

一、引言

农业部门对一国经济发展有着举足轻重的地位。1985年,世界上前5%最发达国家的农业全要素生产率是后5%最不发达国家的78倍,相反二者在非农部门的差异仅为5倍。更为严重的是,尽管这些国家在农业生产方面效率低下,但却配置了大部分的劳动力(最不发达国家农业劳动力占比达到86%,最发达国家仅为4%)。因此,劳动力从效率较低的农业部门进入生产效率较高的非农部门所带来的结构变化对经济发展至关重要(Kuznets,1966)。改革开放三十多年来,中国经济高速发展,取得了举世瞩目的成绩,与此同时产业结构也发生非常显著的变化,中国农业劳动力占比由1978年的70.5%下降到2010年的36.7%,年均下降1.06个百分点。劳动力的大规模转移对中国经济增长起到了非常重要的作用(刘秀梅、田维明,2005)。据张广婷等(2010)估计,1997—2008年中国农业剩余劳动力转移对劳动生产率提高和GDP增长的贡献分别达到16.33%和1.72%。

中国经济的进一步发展意味着农业劳动力占比在未来仍会有较大幅度的下降,这说明我们仍将有相当数量的劳动力需要从农业部门转到非农部门(以2010年为例,假设中国的农业劳动力占比达到发达国家平均水平即10%,这意味着将有2.05亿的劳动力转出)。但从现实来看仍有诸多约束(如户籍制度、社会保障制度等),阻碍了中国农业劳动力的进一步转移①,制约着中国非农部门的发展(袁志刚、解栋栋,2011)。目前的研究基本承认制度性约束真实存在并且会影响农业劳动力转移,但对于这种约束的程度、影响路径等却鲜有回答。因此,本文将主要回答以下几个问题:第一,在过去的时段,劳动力市场的扭曲程度(或者农业和非农部门劳动力市场一体化程度)有多大,呈现怎样的变化趋势?第二,劳动力市场的扭曲是否迟滞了中国经济结构的转变(劳动力就业结构),影响程度如何?第三,劳动力市场的扭曲阻碍了劳动力从低效率的农业部门转移到相对生产效率更高的非农部门,那么,这种扭曲对中国生产效率的影响如何?

在一个完全竞争的经济中,同质性的生产要素应有相同的边际收益,否则就会出现要素流动,进而消除这种收益的差异,最终达到市场均衡。如果要素市场受到扭曲,要素的自由流动就会受到限制,从而导致要素不能配置在效率最高的地方。在此情况下,该经济将无法实现帕累托最优配置(即要素配置扭曲),并造成相应的社会效率损失(Jones,2011)。Vollrath(2009)发现很多国家劳动力和资本在各部门间的配置并非有效,其边际产品并不相等。要素市场上的这种扭曲能够解释国家间收入差异的30%一40%,TFP的近80%。Hsieh&Klenow(2009)认为如果中国和印度制造业的资源配置能够达到美国的水平,两国全要素生产率(TFP)可以分别上升30%—50%和40%—60%。Zhu(2011)估计要素市场扭曲使中国的TFP损失了30%,而在所有的扭曲中,资本市场的扭曲最为严重。Restuccia et al.(2008)发现部门间中间投入品和劳动力市场的配置不当能够产生非常大的收入差异,这有助于解释各国间的收入差距。朱喜、史清华和盖庆恩(2011)运用2003—2007年全国农村固定跟踪观察农户数据,实证分析发现如果有效消除资本和劳动配置的扭曲,农户的农业TFP有望再增长20%以上,其中东部和西部地区的改进空间超过30%。罗德明等(2012)内生了企业的进入决策,研究了中国偏向国有企业政策的效率损失。研究发现若去掉经济中的扭曲,中国人均GDP将增长115.61%,加总全要素生产率将增长9.15%。袁志刚、解栋栋(2011)利用一个资源错配影响TFP的核算框架和中国改革开放30年的宏观经济数据,估算了当前中国农业部门就业比重过大对全要素生产率产生的影响。结果显示,改革以来,劳动力错配对TFP有明显的负效应,以不同的指标计算,在-2%到-18%之间,并呈逐渐扩大趋势,这种错配可能会影响到中国经济的进一步升级。Hayashi&Prescott(2008)认为日本在二战前有大量的劳动力滞留在农业中造成资源配置不当,使得其经济增长缓慢,这也是为什么日本的增长奇迹未能在二战前发生的重要原因之一。

两部门模型是研究经济结构变动的重要手段。Kongsamut et al.(2001)使用非位似偏好(non-homothetic preferences)的Stone-Gary效用函数可以使得两部门模型符合Kaldor事实,也可以符合恩格尔定律。Gollin et al.(2007)、Duarte&Restuccia(2010)、Alvarez-Cuadrado&Poschke(2011)等均采用此效用函数来研究部门间劳动力的转移问题。本文将在封闭的两部门模型中,引入劳动力市场扭曲,使用Stone-Gary效用函数建立起劳动力市场扭曲同经济结构变迁和经济增长间的关系,并使用1980—2009年的中国宏观数据进行实证分析,以回答上述三个重要问题。本文的贡献主要体现在三个方面:首先,在两部门模型中建立起劳动力市场扭曲同经济结构变化间的关系;其次,评价了劳动力市场扭曲对中国结构变化和生产效率的影响;最后,提出了衡量劳动力市场扭曲程度的方法,并使用宏观数据衡量了中国劳动力市场的扭曲程度。在接下来的章节中我们将在第二部分阐述本文的模型,建立起市场扭曲同经济结构变化及经济发展间的关系;在第三部分对相关参数进行校准,确定相关变量取值并计算中国劳动力市场的扭曲程度;在第四部分,具体分析劳动力市场扭曲对中国经济的影响;最后,总结本文的主要发现,并提出相应的政策建议。

二、基本模型

本部分我们将在Restuccia et al.(2008)、Duarte&Restuccia(2010)和Alvarez-Cuadrado&Poschke(2011)的基础上,在标准的两部门框架下,研究劳动力市场扭曲对中国经济结构变迁和生产效率的影响。假设在一个封闭经济中,存在农业和非农两个部门,分别生产农产品和其他产品(工业产品及服务和贸易)。两种部门均只有劳动力一种投入品,但由于存在多重约束(如制度因素等),劳动力在部门间不能自由转移,劳动力市场存在扭曲。消费者效用函数具有非位似偏好,采用Stone-Gary形式,对两种商品的需求存在不对称性。这种不对称性需求同劳动力市场扭曲一起决定了均衡状态下的劳动力配置,并影响到经济结构的变化。

(一)生产部门

在该经济中存在两个生产部门,采用规模报酬不变的生产函数,投入劳动力来生产最终产品:

此处,上标A和M分别表示农业生产部门(Agriculture)和非农生产部门(Non-Agriculture),下标t表示时间,

和

和 分别表示两部门的劳动力投入,相对应的工资水平为

分别表示两部门的劳动力投入,相对应的工资水平为 和

和 。由于本文主要关注的是经济结构变迁(以农业劳动力占比来衡量),所以

。由于本文主要关注的是经济结构变迁(以农业劳动力占比来衡量),所以 和

和 分别表示两部门间劳动力的就业比例,At和Mt则分别表示农业和非农部门的生产效率,会随着时间的变化而变化。最终产品市场完全竞争,两种产品的市场价格分别为

分别表示两部门间劳动力的就业比例,At和Mt则分别表示农业和非农部门的生产效率,会随着时间的变化而变化。最终产品市场完全竞争,两种产品的市场价格分别为 和

和 。由于经济中仅存在两个部门,因此我们不妨以农业部门为基准,设

。由于经济中仅存在两个部门,因此我们不妨以农业部门为基准,设 ,则非农部门产品的相对价格为

,则非农部门产品的相对价格为

(二)消费者行为

代表性个人通过消费农产品(

)和非农产品(

)和非农产品( )来获得效用,效用函数为Stone-Gary形式:

)来获得效用,效用函数为Stone-Gary形式: ,其中

,其中 (3)

(3)此处α代表了消费者在两种最终消费品间的偏好程度。在效用函数中我们首先引入了农产品消费的最低额度(γ>0),以保证个人无论何时均能生存;其次,引入非农产品的自我供应μ(即天然非农产品,不需投入劳动即可获得)。在此偏好下,食品支出的收入弹性会小于1,非农产品的收入弹性大于1,这意味着随着收入的增加,个人会将更少的比例来消费农产品,而将更多的比例用来消费非农产品,与恩格尔定律相符。最后,我们假设农业部门拥有足够高的生产技术,使得在全部劳动力都投入农业时的产出可以维持最低的生存需求,即:

At>γ(4)

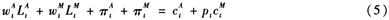

代表性个人无弹性地供给自身的劳动力,并通过选择相应的消费品组合来最大化其效用,但这种行为会受到其收入(收入来自两个方面:工资和企业利润)函数的约束。设

为农业部门获得的利润,

为农业部门获得的利润, 为非农部门获得的利润,则代表性个人所面临的约束方程为:

为非农部门获得的利润,则代表性个人所面临的约束方程为:

(三)劳动力市场的扭曲

以往的文献一般认为劳动力市场是完全竞争的,劳动力可以在不同部门间自由转移。但是,在中国由于有相当多的制约因素(如户籍制度),使得农村劳动力在城市劳动力市场受到各种歧视,劳动力自由迁移的条件并不满足(蔡昉等,2001;何英华,2004)。为了客观衡量劳动力市场的扭曲程度,我们需要寻找一个客观的指标。而劳动力市场上的单一工资率是劳动力市场一体化最重要的特征(蔡昉等,2005),因此可以使用劳动力市场上同质劳动力的工资差异来测量劳动力市场的扭曲程度(柏培文,2012;袁志刚、解栋栋,2011)。我们假设在两部门间的劳动力市场上存在着摩擦,从而使得两部门间劳动力的工资并不相等,劳动力市场出清时,两部门间的工资水平满足:

此时劳动力在两个市场间的选择无差异。此处的τt表示在时间t两部门间劳动力市场的一体化程度。同质的劳动力可以进入两个部门的劳动力市场,其面临的工资分别为

和

和 ,若

,若 这说明劳动力进入非农部门能够获得更高的收益,农业劳动力将向非农部门转移;若

这说明劳动力进入非农部门能够获得更高的收益,农业劳动力将向非农部门转移;若 说明劳动力在农业部门能够获得更高的收益,此时劳动力会向农业部门转移,并最终使两个市场上的工资水平满足公式。下标t表示时间,这说明劳动力市场的一体化程度会随着时间的变化而变化。若τt=1则两部门间劳动力工资不存在差异,劳动力可以在二者间自由转移,劳动力市场不存在扭曲;若0<τt<1则农业劳动力的工资水平小于非农部门的工资,劳动力市场存在倾向于非农部门的扭曲;若τt>1则说明非农部门劳动力的工资水平要小于农业劳动力,劳动力市场存在倾向于农业部门的扭曲。

说明劳动力在农业部门能够获得更高的收益,此时劳动力会向农业部门转移,并最终使两个市场上的工资水平满足公式。下标t表示时间,这说明劳动力市场的一体化程度会随着时间的变化而变化。若τt=1则两部门间劳动力工资不存在差异,劳动力可以在二者间自由转移,劳动力市场不存在扭曲;若0<τt<1则农业劳动力的工资水平小于非农部门的工资,劳动力市场存在倾向于非农部门的扭曲;若τt>1则说明非农部门劳动力的工资水平要小于农业劳动力,劳动力市场存在倾向于农业部门的扭曲。(四)竞争均衡

对于本文所定义的模型来说,竞争均衡是指对给定的生产技术和劳动力市场扭曲程度,选择一系列的资源配置方案

、价格方案

、价格方案 及能够获得的利润,使得:

及能够获得的利润,使得:1.给定消费品的价格,选择

,以使代表性个人效用最大化;

,以使代表性个人效用最大化;2.给定劳动力市场价格,选择

,以使生产者利润最大化;

,以使生产者利润最大化;3.给定劳动力一体化程度,选择wa,wn满足公式(6)即劳动力在两个部门间的选择无差异;

4.市场出清条件。如:劳动力市场:

产品市场:

(五)劳动力市场扭曲、结构变迁与经济增长

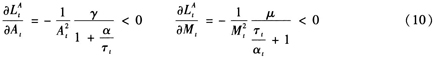

在上述所建立的一般均衡模型中,我们可以建立起技术进步(A和M)和劳动力市场扭曲(τ)与经济结构间的变化和经济增长间的关系。在均衡状态时,可以求得经济中农业劳动力的比例为:

由公式(9)可以看出,经济中农业劳动力的比例可以分为满足基本生存需要和收入变化对农产品的需求两部分。农业生产效率的提高表现为推力(push),会将劳动力“挤出”农业,而非农生产技术的提高则表现为拉力(pull),则会将劳动力“拉出”农业:

更为重要的是,劳动力市场的扭曲会使更多的劳动力滞留在农业中:

由式(4)可知:

因此有

因此有 ,所以

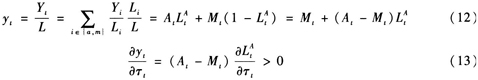

,所以 这意味着劳动力市场的一体化程度提高(扭曲程度减小),将会有更多的农业劳动力转移出来进入生产效率更高的非农部门。经济的生产效率可以表示为:

这意味着劳动力市场的一体化程度提高(扭曲程度减小),将会有更多的农业劳动力转移出来进入生产效率更高的非农部门。经济的生产效率可以表示为:

由公式(11)可以知道,劳动力市场一体化程度越高,从事农业的劳动力就越少,即

,而一般来看农业的边际产品要低于非农产业,所以At-Mt<0,所以可以得到

,而一般来看农业的边际产品要低于非农产业,所以At-Mt<0,所以可以得到 。对公式(12)进行分析可以知道,由于经济体的劳动生产率为部门劳动力边际产品的加权平均(Hsieh&Klenow,2009;Duarte&Restuccia,2010),而权重则为劳动力从事两种生产的比例。劳动力市场的一体化程度越低,滞留在农业(低效率)中的劳动力人数就越多,相应地非农部门(高效率)中的劳动力人数就越少。因此,劳动力市场扭曲程度的降低会使部分劳动力从低效率的农业转移到更富有生产能力的非农产业中,这将有助于提高经济的生产效率。

。对公式(12)进行分析可以知道,由于经济体的劳动生产率为部门劳动力边际产品的加权平均(Hsieh&Klenow,2009;Duarte&Restuccia,2010),而权重则为劳动力从事两种生产的比例。劳动力市场的一体化程度越低,滞留在农业(低效率)中的劳动力人数就越多,相应地非农部门(高效率)中的劳动力人数就越少。因此,劳动力市场扭曲程度的降低会使部分劳动力从低效率的农业转移到更富有生产能力的非农产业中,这将有助于提高经济的生产效率。 三、参数估计与校准

(一)参数校准

消费者个人偏好的设定。效用函数中α代表了消费者对农业和非农产品的相对偏好,决定了未来经济中农业劳动力的比例。随着农业和非农部门生产率的增加,农业劳动力的比例在长期中将收敛至α(Duarte&Restuccia,2010),本文设定α=0.03。②

γ与μ的设定。γ表示个人生存下去所需要的基本农业产品,同Restuccia et al.(2008)一样,我们通过对特别年份的校准来得到相应的参数。③对中国这样一个发展中国家而言,反贫困在很长一段时间内都是国家经济发展的主要目标。事实上,直到1984年中国才基本解决温饱问题。鉴于此,我们认为1984年中国生产的农业产品刚好与人们的生存需求相符。从《中国统计年鉴》可以知道1984年中国农业总产出为2001.10亿元(1980年不变价格计算),年末总人口为10.44亿人,由此可以推算维持生存所需的人均农业产品为191.72元。通过前文分析我们可以知道对任何年份(如1980年),公式(9)均应成立,由此推算μ=3685.20>0,符合模型部分的假定。④

计算劳动生产效率。2012年的《中国统计年鉴》,不仅给出了1978年至今三大产业以当年价计算的增加值,而且提供了以不同年份为基础的不变价格数据(如以1970、1980年为基准),我们选择1980年为基准年份,将其余各年份做相应的平减。同以往的研究相同,我们将第一产业(即农、林、牧和渔业)定义为农业部门,第二产业与第三产业之和定义为非农部门。结合当年的就业数据,我们即可获得各部门的劳动生产效率。从最终的数据看1980—2009年间,农业的人均产出由1980年的470.98元增长到2009年的1824.30元,年均增长4.78%;而非农部门人均产出则由1980年的2414.31元增长到2009年的18948.15元,年均增长率为7.36%,显著高于农业。

(二)劳动力市场扭曲的估计

设农业和非农部门的生产函数分别为规模报酬不变的C-D函数(若劳动力的产出弹性为1即为前文所设定的模型),即:

,其中

,其中 或M(14)

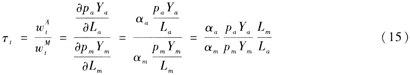

或M(14)同样地,假定两部门最终产品价格水平分别为pa和pm,则劳动力市场一体化水平可以转化为:

分别定义农业增加值在经济增加值中的比重为ya,农业劳动力占总劳动力的比例为la,见公式(16):

因此,劳动力市场扭曲可以进一步转化为公式(17):

在前文的描述中我们均假定劳动力为同质,部门劳动力的工资差异仅仅来源于劳动力市场的扭曲。所以为了能够准确地衡量该扭曲,我们需要控制影响劳动力同质的因素,如人力资本(Kaboski,2009)。设人力资本h采用Bils&Klenow(2000)的方式进行生产,人力资本的回报具有R。y回报的特征:

也就是说受教育年限和教育的回报率共同决定了劳动力的人力资本。因此人力资本水平为hit的劳动力,其工资水平为单位有效劳动的工资与人力资本水平的乘积,即:

其中

为在时间t,i部门单位有效劳动力所能获得的工资。而进一步从人力资本的生产函数看,部门间劳动力的人力资本差异由部门劳动力的受教育程度(si)和部门的教育回报率(ri)造成,劳动力市场扭曲最终可以表达为公式(20):

为在时间t,i部门单位有效劳动力所能获得的工资。而进一步从人力资本的生产函数看,部门间劳动力的人力资本差异由部门劳动力的受教育程度(si)和部门的教育回报率(ri)造成,劳动力市场扭曲最终可以表达为公式(20):

至此,我们可以通过已有的数据来估算中国部门间劳动力市场的扭曲。

为了消除农业和非农部门劳动力在人力资本上的差异对劳动力市场扭曲的影响,我们需要两部门劳动力受教育年限sa,sm和教育收益率参数ra,rm。我们首先确定各部门的教育收益率。目前已有大量文献对中国的教育收益率进行了研究(李春玲,2003;Johnson&Chow,1997)⑤,但由于所选择的样本数据各不相同,实证中包含的控制变量各异,因此简单比较很难说明教育收益率的真实变动情况。相比而言,我们更需要在样本或调查方法相同的情况下,对中国教育收益率进行的持续研究。梁润(2011)基于中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,简称CHNS)1989—2009年的数据发现在此期间,无论是城镇劳动力的教育收益率还是农村劳动力的教育收益率均处在上升趋势中,但城乡教育收益率间的差异却随时间的变化而不断扩大。1989年中国城镇个人教育收益率为2.03%,到2009年则增加到8.69%,年均增长约0.33%;1989年中国农村的个人教育收益率为-0.54%且并不显著,2009年则增加到4.74%,年均增长约0.26%,略低于城镇的增长率。由于作者使用的是在同一时间点上基于同一调查方法下的调查数据,而且实证中所使用的方法也相同,因此对城乡间教育收益率的差异及其随时间的变化趋势具有较高的参考价值。Zhang et al.(2005)使用来源于国家统计局1988—2001年连续14年的住户调查数据,研究了中国城镇居民的教育收益率,同样发现了教育收益率在这14年间除个别年份外,整体呈上升趋势,在2001年达到10.20%。李实、丁赛(2003)则使用中国社会科学院经济研究所收入分配课题组和城镇贫困研究课题组的住户调查数据,同样发现在1990—1999年间中国城镇教育收益率的这种上升趋势。在以上几篇对教育收益率的变化趋势进行研究的文献中,梁润(2011)不仅研究的时间跨度最长(1989—2009年),而且还同时分析了农村和城镇两个部门的教育收益率,符合我们研究的需要,为此本文中农村和城镇的教育收益率将基于梁润(2011)来设定。⑥

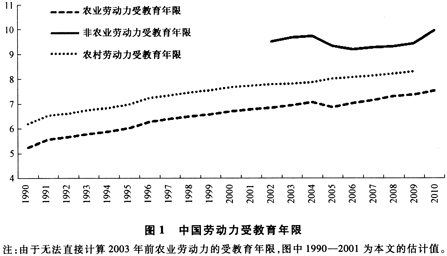

在确定了城镇教育收益率以及城乡教育收益率间的差异后,需要进一步分别确定农业和非农部门的受教育年限。通过《中国人口和就业统计年鉴》分别计算出2002年后农业和非农部门劳动力的受教育程度。⑦但是由于年鉴中仅在2003年后提供了分行业的劳动力受教育程度分布,在此之前,我们无法获得详细的分部门劳动力的受教育程度指标。但《中国农村住户调查年鉴》提供了1985年至今农村居民家庭劳动力文化状况,能够获得农村劳动力的受教育年限。⑧如果能够建立起农业和农村劳动力间的关系,那么即可通过《中国农村住户调查年鉴》来估计农业劳动力的情况。通过比较可以发现2002—2010年间农村劳动力受教育程度较农业劳动力要高,在此期间二者差距基本保持不变,平均相差0.96年。农村劳动力的选择性向外转移是造成农业劳动力受教育程度低于农村劳动力的重要原因。拥有更高教育程度的劳动力能够更容易地外出打工,进入非农部门(Lee and Malin,2010),而低素质的农村劳动力则留在农村继续从事农业。我们假定从1990—2001年间这种差距也得以维持,即农村劳动力的受教育程度较农业劳动力高0.96年,由此推算1990—2001年间我国农业劳动力的受教育年限。对于部门劳动力受教育程度的差异,我们假设农业和非农部门的劳动力在连续时间内表现出相同的增长趋势,二者的教育程度之差保持稳定,因此假定在2002年前,非农部门劳动力的教育水平较农业部门要高2.37年,并基于此来估算非农劳动力的受教育程度。最终结果可见图1。

利用本文的框架来计算劳动力市场的扭曲程度时,还需要确定部门的劳动份额。我们与Brandt&Zhu(2010)和Bosworth&Collins(2008)相同,选择农业和非农部门的劳动力替代弹性相等,且均为0.5。另外,通过《中国统计年鉴》可以分别计算出农业部门和非农部门的劳动力就业比例la和1-la、农业和非农部门的产出结构ya和1-ya。至此我们可以通过宏观数据来估计中国劳动力市场的扭曲,具体结果可见图2。

图2分别给出了未考虑人力资本、控制教育收益率差异和人力资本差异后的劳动力市场扭曲。在相应的时段内(1978—2009),无论是原始数据还是考虑人力资本差异的劳动力市场扭曲均没有表现出很强的趋势性,而在不同的阶段内有不同的表现。1989—2000年间未经调整的扭曲与考虑人力资本差异后的走势基本相同。1993年陷入第一个谷点,在1996年达到阶段性的顶点,但在2000年后,二者的走势出现较大差异。原始的扭曲程度在2000—2009年间表现相对平稳,劳动力市场一体化程度未有明显的提升,低于1978—2009年间的平均水平。进一步分析,这种差异很大程度上是由部门劳动力间的人力资本水平引起(在此期间,部门劳动力的教育收益率和教育年限均有快速增长)。2000年后劳动力市场的一体化程度出现了明显的上升趋势,并在2009年达到最高点,农业与非农部门间工资差异缩小到0.30。从具体阶段看,1978—1984年,得益于农村家庭联产承包责任制的实施,农业劳动生产率的快速提高极大地增加了农户的收入,并缩小了同城镇居民间的收入差异(Lin,1992),使得劳动力市场扭曲程度得到缓解。1985—1993年虽有起伏,但劳动力市场扭曲呈恶化的趋势,这与该段时间内中国农业生产发展缓慢密切相关。农业相对于非农部门发展滞后,使得农业部门的工资水平相对下降,进而恶化了劳动力市场一体化程度。在经历了1994—1996年间的短暂反弹后,1996年后劳动力市场一体化程度又陷入新一轮下降通道。这主要是源自于1994年以后,随着国有企业改革深入和城市职工下岗的出现,一些城市开始对农村劳动力转移进行限制以保护城市下岗职工就业,加上1998年遭遇亚洲金融危机更使这种状况进一步恶化(袁志刚、解栋栋,2011),使得劳动力市场化改革再度陷入困境。2000年后,尤其是2003年以来,劳动力市场的一体化程度得到了快速提高。这主要受益于2001年中国加入WTO,外资的大量涌入对劳动力形成的强大需求,并促使政府改变了对劳动力转移的政策限制。中共十六大提出了“改善农村富余劳动力转移就业的环境”的要求,各级政府逐渐落实了建立健全农村劳动力的培训机制,取消对农民进城就业的限制性规定,深化户籍制度改革等改革措施的实施,使农业劳动力转移机制得到进一步优化。这些政策也反映在地方政府对户籍管理等的改革上。孙文凯等(2011)总结了1998—2006年间各省户籍制度改革的历程,从中可以看出2001—2003年是各省改革的密集期,这有助于解释本文发现的2003年后中国劳动力市场扭曲减小这一现象。

四、劳动力市场扭曲的影响

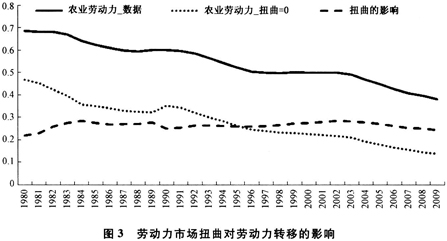

从前文的分析可以知道,劳动力市场的扭曲阻碍了农业劳动力的顺利转移,使剩余劳动力大量滞留于农业,而劳动力市场一体化程度的提高则有利于劳动力的向外转移。当农业和非农部门的劳动力市场分割彻底取消的时候(即τ=1),劳动力在不同市场间可以自由转移,资源实现了最优配置。基于公式(9),我们估计了劳动力市场的扭曲对中国经济结构调整(此处指农业和非农的比例)的影响。

Δt表示第t年劳动力市场扭曲对经济结构调整的影响,图3分别给出了在劳动力市场不存在扭曲以及劳动力市场扭曲对中国劳动力就业结构的影响。

从图3可以看出,在所有的年份,劳动力市场的扭曲都使农业劳动力的就业比例高于最优配置,并长时间保持在较高水平,年均达到26.38%。2002年劳动力市场的扭曲使实际农业劳动力的比例较最优配置提高了28.36%,之后虽然随着劳动力市场的发展,有所回落,但并不明显。在劳动力优化配置的情况下,理论预计2009年仅需13.68%的劳动力从事农业生产,而实际配置则高达38.10%,劳动力市场扭曲使农业劳动力的比例提高了24.42%。劳动力市场的这种扭曲最终将大量的劳动力配置在劳动生产率相对较低的农业部门,而这将降低整个经济的劳动生产效率(公式(13))。我们将劳动力生产效率的潜在损失程度定义为:

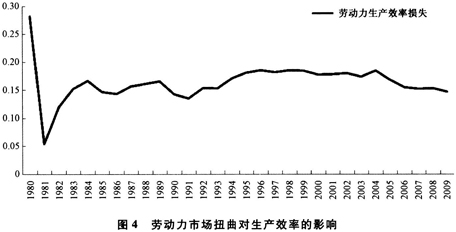

θ越大,劳动力市场扭曲所带来的潜在效率损失就越大,具体结果见图4。

从图4可以看出,劳动力市场的扭曲造成了显著的效率损失,1980—2009年间年均潜在损失达到16.34%,若消除劳动力市场扭曲,中国劳均产出可以增加19.53%。1990年前,劳动力市场扭曲所带来的生产效率损失波动较为剧烈,在1984年达到第一个峰值,为16.72%,1981年的损失最小约为5.46%,要明显低于其他年份。对中国经济进行分析可以看出,1981年中国农业的人均产出为492.79元,较上年增长4.63%,非农的人均产出为2394.63元,较上年增长-0.82%,农业的快速发展缩小了部门间的生产效率差异,这有效降低了劳动力市场扭曲所造成的效率损失。1990年后,劳动力市场扭曲所带来的效率损失一直维持在较高的水平,具体来看大致可以划分为三个阶段:1991—1996年效率损失呈逐渐增大的趋势,从1990年的13.54%逐步攀升至18.61%,上升了4.07个百分点,1997—2004年效率损失基本保持在18%左右,其中2003年最低为17.44%,2004年最高为18.51%,而2004年后效率损失逐渐下降,至2009年下降到只有14.70%,五年间下降了3.8个百分点。2004年后,劳动力市场扭曲逐渐减弱,一体化程度重新进入上升趋势,从2004年的0.24上升到2009年的0.30。劳动力市场的转变使生产结构进一步优化,劳动力生产效率损失有所缩小,2009年下降到12.21%。这一趋势同袁志刚、解栋栋(2011)的结果相似。他们的估计结果显示2003—2007年间,以增加值劳动力份额衡量的中国全要素生产率损失从14.7%下降到10.20%,下降了4.5个百分点。由于劳动力流动障碍导致的劳动力在部门之间的错配对经济增长造成的平均效率损失大约在8%左右。

五、结论与建议

农业劳动力的大规模向外转移是中国改革开放三十多年来的重要特征之一,也是中国经济快速发展的重要原因。但另一方面,一些制度性约束使劳动力市场发生扭曲,阻碍了农业劳动力的向外转移,并可能最终对宏观经济发展形成制约,因此我们有必要了解这些扭曲的发展趋势及其对中国经济的影响。本文在封闭经济的两部门模型中,引入了劳动力市场扭曲,使用Stone-Gary效用函数建立起劳动力市场扭曲同经济结构变化间的关系,首先从理论上明确了劳动力市场扭曲的影响,并使用1980—2009年间中国宏观经济数据进行实证分析。研究发现:首先,中国劳动力市场存在扭曲,各年份间波动较大,但并没有呈现出随时间而减弱的趋势,控制部门间人力资本差异后的年均扭曲指数为0.24,即农业的工资水平仅相当于非农部门的24%;其次,劳动市场扭曲会显著影响中国经济结构调整,若消除扭曲中国农业劳动力占比将下降26.38%,2002年影响最大达到28.36%;最后,劳动力市场的扭曲使过多的劳动力滞留在农村会带来显著的效率损失,年均潜在损失达到16.34%,若消除劳动力市场扭曲,中国劳均产出可以增加19.53%。

劳动力市场的扭曲使中国经济面临非常大的效率损失,因此未来进一步消除阻碍劳动力跨部门流动的各种制度障碍是释放未来中国增长潜力的重要内容。从本文的研究内容看,劳动力市场的扭曲根本上取决于农业和非农部门劳动力工资的对比,所以要改变劳动力市场扭曲的现状就需要多方面的努力。一方面需要改革户籍制度进一步开放城市劳动力市场,另一方面同样需要改革农地制度,提高农业劳动力的生产效率等,二者相辅相承,最终共同促进劳动力资源的自由流动,提高社会生产效率。

本文有助于了解中国劳动力市场扭曲的现状和劳动力资源配置不当所带来的效率损失,弥补现有研究的不足,但本文也存在以下需要进一步完善的地方。首先,本文所建立的模型假设劳动力在两部门是同质的,这满足了本文的研究需要,但现实中劳动力存在更多的异质性,在异质性劳动力的情况下,市场扭曲导致资源配置不当的影响与同质性可能会有所差异,需要我们进一步完善。其次,本文仅研究了劳动力市场的扭曲,但现实中资本市场的扭曲同样重要,因此将劳动和资本联合起来进行研究也成为我们接下来需要努力的方向,未来将在一般均衡的框架下对此进行深入研究。

作者感谢国家自然科学基金(71073102、71273171和71273172)、上海市浦江人才计划(12PJC067)和上海市教委科研创新项目(13ZS019)的资助;感谢上海交通大学“博士生论坛”、“长三角研究生三农论坛”施浩、何振宇、林光华、韩中元等与会人员提出的宝贵意见;感谢程名望、晋洪涛、彭小辉和李承政等提出的有益建议。作者感谢匿名审稿人良好的意见和建议,当然文责自负。

①关于制度约束(如户籍制度)对部门劳动力带来的效用差异参见何英华(2004)。

②对α的设定从目前的文献看并没有固定的方法和比较确定的数值,在具体的文献中往往根据作者的判断设定相应的数值,其中Duart&Restuccia(2010)和Restuccia et al.(2008)分别将美国长期农业劳动力比重设定为1%和0.50%。现实中,当前世界主要发达国家(人均产出>90分位数)的农业劳动力占比约为3%(Lagakos&Waught,2013),各国间发展程度也存在较大差异,其中美国最低。2011年美国农业劳动力占比为1.6%,日本为3.7%,韩国为6.4%。2010年中国农业劳动力占比高达36.7%,未来随着中国经济的进一步发展,农业劳动力占比将持续下降,但从目前看主要经济体的农业劳动力占比均没有低于1%,因此从长期看我们很难确定未来中国农业劳动力占比是否能够达到1%甚至更低。基于此我们认为选择以当前主要发达国家的情况为基准(即a=0.03)可能是一个更为稳健的选择。

③当然,此处的相应参数也可以通过最小化残差的方法来获得,即:

④我们还研究了

⑤对中国农村的教育投资回报率更为详细的总结可见de Brauw&Rozelle(2008)。

⑥梁润(2011)的样本年份为1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006和2009,中间年份本文使用算术平均进行平滑。

⑦我们将相应的受教育程度转换为受教育年限:未上过学=0,小学=6,初中=9,高中=12,大学专科=15、大学本科=16、研究生及以上=19。

⑧与《中国人口与就业统计年鉴》不同,《中国农村住户调查年鉴》在教育状况中加入了中专水平,而将大专、大学及研究生统一合并为大专及以上。我们将相应的受教育程度转换为受教育年限:未上过学=0,小学=6,初中=9,高中或中专=12,大学专科及以上。由于农村中大学及研究生的农业劳动力占比非常少(如1%),因此这样的处理对平均受教育年限造成的低估非常小(1%),不会对后续研究造成影响。

参考文献

蔡昉、都阳、王美艳,2001:《户籍制度与劳动力市场保护》,《经济研究》第12期。

蔡昉、都阳、王美艳,2005:《中国劳动力市场转型与发育》,商务印书馆。

柏培文,2012:《中国劳动要素配置扭曲程度的测量》,《中国工业经济》第10期。

何英华,2004:《户籍制度松紧程度的一个衡量》,《经济学(季刊)》第S1期。

侯风云,2004:《中国农村人力资本收益率研究》,《经济研究》第12期。

李春玲,2003:《文化水平如何影响人们的经济收入——对目前教育的经济收益率的考查》,《社会学研究》第3期。

李实、丁赛,2003:《中国城镇教育收益率的长期变动趋势》,《中国社会科学》第6期。

梁润,2011:《中国城乡教育收益率差异与收入差距》,《当代经济科学》第6期。

刘秀梅、田维明,2005:《我国农村劳动力转移对经济增长的贡献分析》,(管理世界》第1期。

罗德明、李哗、史晋川,2012:《要素市场扭曲、资源配置与生产率》,《经济研究》第3期。

孙文凯、白重恩、谢沛初,2011:《户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响》,《经济研究》第1期。

袁志刚、解栋栋,2011:《中国劳动力错配对TFP的影响分析》,《经济研究》第7期。

张广婷、江静、陈勇,2010:《中国劳动力转移与经济增长的实证研究》,《中国工业经济》第10期。

朱喜、史清华、盖庆恩,2011:《要素配置扭曲与农业全要素生产率》,《经济研究》第5期。

Alvarez-Cuadrado, F., and M. Poschke, 2011,“Structural Change 0ut of Agriculture:Labor Push versus Labor Pull”, American Economic Journ al:Macroeconomics, 3(3), 127—158.

Bils, M., and P. J. Klenow, 2000,“Does Schooling Cause Growth?”, American Economic Review,90(5), 1160—1183.

Bosworth, B., and S. M. Collins,2008,“Accounting for Growth Comparing China and India”, Journal of Economic Perspectives, 22(1),45—66.

Brandt, L., and X. Zhu,2010,“Accounting for China’s Growth”, University of Toroto, Working Paper(No.394).

De Brauw, A., and S. Rozelle., 2008,“Reconci1ing the Returns to Education in Off-Farm Wage Employment in Rural China”,Review of Development Economics, 12(1), 57—71.

Duarte, M., and D. Restuccia.,2010,“The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity”, Quarterly Journal of Economics, 125(1), 129—173.

Gollin, D., S. L. Parente, and R. Rogerson,2007,“The Food Problem and the Evolution of International Income Levels”, Journal of Monetary Economics,54(4), 1230—1255.

Hayashi, F., and E. C. Prescott, 2008,“The Depressing Effect of Agricultural Institutions on the Prewar Japanese Economy”,Journal of Political Economy, 116(4), 573—632.

Hsieh, C. T., and P. J. Klenow, 2009,“Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”, Quarterly Journal of Economics, 124(4), 1403—1448.

Johnson, E. N., and G. C. Chow, 1997,“Rates of Return to Schooling in China”, Pacific Economic Review, 2(2), 101—113.

Jones, C. I., 2011,“Misallocation, Economic Growth, and Input-Output Economics”, Working Paper.

Kaboski, J. P., 2009,“Education, Sectoral Composition, and Growth”, Review of Economic Dynamics, 12(1), 168—182.

Kongsamut, P., S. Rebelo, and D. Xie, 2001,“Beyond Balanced Growth”, Review of Economic Studies,68(4), 869—882.

Kuznets, S., 1966, Modern Economic Growth:Rate, Structure and Spread, New Haven, CT:Ya1e University Press.

Lagakos, D., and M. E. Waugh, 2013,“Selection, Agriculture and Cross-country Productivity Differences”, American Economic Review,103(2),948—980.

Lee, S., and B. A. Malin, 2010,“Education’s Role in China,s Structural Transformation”, Working Paper.

Lin, J. Y., 1992,“Rural Reforms and Agricultural Growth in China”, American Economic Review, 82(1), 34—51.

Restucciaa, D., D. T. Yang, and X. Zhu, 2008,“Agriculture and Aggregate Productivity:A Quantitative Cross-country Analysis”,Journal of Monetary Economics,55(2), 234—250.

Vollrath, D., 2009,“How Important Are Dual Economy Effects for Aggregate Productivity”, Jcurnal of Development Economics, 88(2),325—334.

Zhang, J., Y. Zhao, A. Park, and X. Song, 2005,“Economic Returns to Schooling in Urban China,1988—2001”, Journal of Comparative Economics, 33(4),730—752.

Zhu, X., 2011,“Factor Market Distortions Across Time, Space and Sectors in China”, University of Toroto, Working Paper.