报告全文:《2035:中国经济增长的潜力、结构与路径》

报告科研团队:中国发展研究基金会“博智宏观论坛”中长期发展课题组

科研团队负责人:刘世锦

科研团队成员:刘培林、肖庆文、许伟、俞建拖、王子豪、蔡俊韬、钱胜存、宁婧、刘一驰

数据处理和初稿执笔:王子豪、蔡俊韬、钱胜存

终端产品(Gross Final Products,以下简称GFP)概念是在对现有统计体系中的支出法GDP进行重新划分基础上形成的,严格界定为支出法GDP当中不再直接进入下一个生产过程的产品。按此定义,GFP具体包括居民消费、政府消费、非生产性投资。其中,非生产性投资是指房地产投资、基础设施投资和部分服务业投资。

从GFP视角看中国增长潜力

前面的分析表明,随着人均GDP的不断提高,不同类型经济体的GFP结构会逐渐趋同。这一现象对预判我国经济增长潜力和经济结构演进路径具有重要意义。因此,我们对这几组典型经济体在三个关键时点的GFP结构进行统一处理,在剔除各国自身因素所带来的GFP分项占比异常值后,构建了发达经济体分阶段发展的标准结构。该标准结构可以更直观地展现我国GFP结构与发达经济体间的差距(见图4-2)。

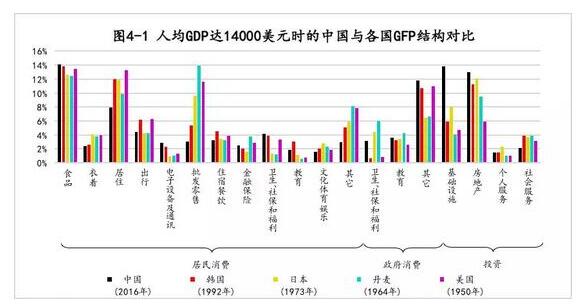

在人均GDP处于14000美元这一发展阶段,通过与发达经济体标准结构的比较(见图4-2),结合对后发追赶型经济体的特点分析(见图4-1),我们发现我国与相同发展阶段时的标准结构存在以下几个方面的差异:

我国房地产投资占比偏高。世行数据显示,2016年我国固定资本形成总额占GDP的比重接近43%,韩国、日本处于相同发展阶段时也分别达到37%与38%,而其他发达经济体则大多处于20-25%的区间内。图4-1是在人均GDP为14000美元时,我国与几类经济体的GFP结构对比。从中可以观察到,同属于后发追赶型经济体的日本和韩国,其房地产投资占比与我国较为相似,均高于其他发达经济体,这与后发追赶型经济体所独有的挤压式增长有关。

我国基建投资占比偏高。如图4-1所示,与处于相同发展阶段的其他发达经济体相比,后发追赶型经济体的基建投资占比偏高,这同样与它们独有的挤压式增长有一定关系。但值得注意的是,在后发追赶型经济体中,我国基建投资的占比仍显著高于日本和韩国,这是制度因素所造成的扭曲。以往GDP挂帅的考核标准使“大干快上”成为经济发展的捷径,而基建投资更是作为政府保持高增长速度的主要抓手。这导致我国基建投资占比过高,是标准结构的两倍甚至更多,对我国GFP结构中的其他分项有一定的挤出效应。

我国政府对卫生、社保和福利的消费性支出占比偏低。在卫生、社保和福利方面,我国政府消费占比低于标准结构,而居民消费占比则偏高,这意味着我国政府此类消费性支出不足,居民负担相对过重。在教育方面,我国政府消费占比略高于标准结构,而居民消费占比约为标准结构的两倍,这说明在相同发展阶段,我国居民和政府对教育都比较重视。社会服务投资方面我国占比偏低,这表明我国政府对公共服务的投资性支出仍有所欠缺。