【内容提要】本文使用2014年的农户微观调查数据,从土地经营权流转的发起干预、协商干预、定价干预三个方面衡量了组织干预和个人主导情况下农户土地流转租金价格及满意度的差别。研究发现,现阶段我国土地流转普遍存在“农户个体收益的流转悖论”,不论组织是否参与其中,农户经济收益与心理预期都难以同时达到最优。组织干预虽然提升了土地流转价格,但同时也导致了农户对流转的不满,这在政府和村集体组织干预土地流出的过程中表现得十分突出。在土地流入过程中,组织干预使农户土地流入的成本上升,流入价格过高也会导致农户对流转满意程度下降。因此,在当前的土地流转过程中,要尽可能避免政府及集体组织直接干预流转,加强土地流转服务建设,以提升农户土地流转行为效果。

【关键词】组织干预 个体主导 土地经营权 行为效果

一、问题意识与文献梳理

随着家庭联产承包责任制的实施,我国农村经济从“再分配体制”向“市场体制”逐渐转型(波兰尼,2007),传统农业向着现代化农业发展。城镇化进程的快速发展,大量农村劳动力外迁,使农村经济社会发生了巨大变化。自上世纪90年代以来,在农业现代化发展和大量农村劳动力外迁的背景下,农户不得不对自身土地资源的配置方式做出新的选择,以适应农户家庭自身以及农村经济社会的变化。耕地经营权流转在农村逐渐成为普遍的现象,但随着土地价值的不断凸显,不同利益主体都会以组织或个体的方式参与到土地经营权流转过程中,使其呈现出复杂化的形态。从土地流转的效能来看,土地流转不仅仅是实现农业规模经营(田传浩、方丽,2013)、发展现代化农业的重要途径,也是农户在追求自身效用优化过程中对资源配置的重要方式。土地流转过程中,利益主体之间的协调直接影响着土地产权功能和效用的发挥,关系到乡村社会的稳定发展。

通常情况下,尽管家户是农村土地经营权流转的行为主体,但在实际的流转过程中,政府、村集体及各种合作组织都可能会不同程度地干预其中。这些干预因不同行为主体的自身特质、行为动机、作用方式等的差异而产生不同效果。就政府干预来说,政府对流转市场的干预是“半统制半市场”状态的缩影。黄宗智(2009)认为,这种状态是社会奇迹产生的根源,同时也是社会危机产生的根源。对于村集体的干预来说,一方面村集体与基层政府共同平衡了各方利益,保障了土地流转的顺利进行(田先红、陈玲,2013);另一方面集体决策无形中也压缩了个体的决策空间。而其他的合作组织,多因利益参与其中,同样起到了不同的作用。千百年来,农户一直都是土地的经营主体,经营权流转直接关系到农户切身利益的实现,政府、村集体和其他类型组织的干预使流转行为更加复杂化,那么这些组织的干预是否对农户个体的收益产生了影响?如果答案是肯定的,那么哪种类型的组织干预对农户土地流转效果的影响更为显著?组织该如何介入才会更好地提升农户的土地流转效果?这些问题的明晰对当前“三权分置”改革中规范土地流转行为、完善农村经营管理体系、充分发挥经营权功能和效用的政策目标的实现有着重要的现实意义。

实际上,学界对于组织干预土地经营权流转的研究早已存在。从内容上来看,现有的研究主要集中在对政府干预土地流转问题和对组织角色的讨论上。对政府干预流转问题的讨论源自随着土地流转数量增多,流转过程中权益侵占现象的发生(钱忠好,2003;周其仁,2001),多数人将这种权益侵占归咎于法律制度的缺失(张璐,2008)及政府角色定位的模糊。学者们强调根据不同的情况,通过法律途径来规范流转行为(张璐,2008),建立起中介组织(陈驰,2009)来弥补流转缺陷,同时强调政府要在尊重农户意愿的基础上,在土地流转过程中适度引导和监督(裴厦、谢高地、章予舒,2011),有限度地干预土地流转市场(黄忠怀、邱佳敏,2016),以此推动流转的顺利进行。在中国,政府需要在市场与社会的互动发展中解决农村发展问题已成为多数学者的共识(郁建兴、高翔,2009),一个客观事实是,土地流转行为在影响国家社会稳定的同时,更直接关系着农民福祉的提升。在实际的土地流转过程中,除政府外的其他组织(主要是村级组织和中介组织)也在其中扮演了相应的角色,并发挥着相应的作用。村级组织在流转中的重要作用(田先红、陈玲,2013)、中介组织的地位及模式(钟涨宝、狄金华,2005;任勤、李福军,2010)、中介组织对农户流转决策(陈姝洁等,2015)及农户期望(黎东升、刘小乐,2016)之间的关联性研究都揭示了组织在流转过程中的特质及其与流转结果之间的关联,但由于研究主题及重心的差异,这些研究大多并未涉及组织与农户个体流转行为效果关联的研究。

对于土地经营权流转效果的研究主要是集中在流转模式绩效、流转的宏观绩效及其所带来的家户收入变化三个方面。在对流转模式绩效的讨论中,学者们对不同代理角色(董国礼、李里、任纪萍,2009)或流转方式(岳意定、刘莉君,2010)的流转绩效进行了定性或对比分析,试图探寻更好的流转模式,以推动流转的平稳进行。在对流转的宏观绩效研究中,土地流转能够带来农业劳动生产率的提升(Tu, Heerink, & Xing, 2006)、农户劳动力分配方式和农地利用方式的转变(Hoken,2012)、农业产业结构调整、增加农民收入(方文,2011)的效果已经被多数学者所证实。但从研究的主体来看,这些研究都未涉及家户层面。在对家户层面的研究中,有学者(Deininger & Jin, 2005;曹建华、王红英、黄小梅,2007)认为农地市场化流转有提高家庭农业经营性收入的效果。冒佩华、徐骥、贺小丹(2015)进一步指出,转入农户收入效果的提升源自于农业生产效率水平的提升,而转出农户收入效果的提升则源自于非农劳动生产率水平的提升,流转在家户层面的研究被进一步深化。但这其中所谈到的家户收入变化更多的是流转后家庭收益的变化,并未聚焦于流转行为本身,由于问题分析的起点不同,多数也并未涉及组织相关的问题。

上述研究是本文研究的基础,但依旧存在可以继续推进的空间。本文从以下三个方面对研究进行深化:一是将组织干预与农户个体的直接流转效果相结合,去透视组织影响个体绩效的机理及效果,通过使用2014年华中师范大学中国农村研究院大规模调研的微观数据,对农户个体土地流转的直观行为效果进行量化分析,以洞察当前组织干预流转的普遍特征;二是在具体的研究过程中,从时间维度将组织干预流转细分为发起干预、协商干预及定价干预三种类型,以了解组织在不同干预时点对农户个体流转行为效果产生的影响;三是将组织干预主体分为政府组织、村集体组织和其他类型的组织三种类型,结合干预时点的划分,对比分析不同组织主体在不同时点干预土地流转对农户个体行为效果影响的差异,同时对土地流入行为和流出行为分别进行讨论。通过细致剖析土地流转中组织干预对农户流转行为效果,以期对2016年中央一号文件中提出的“健全县乡农村经营管理体系,加强对土地流转和规模经营的管理服务”的政策目标的贯彻有所裨益。

二、理论分析及模型选择

(一)理论分析

从流转参与主体的角度来看,土地流转的主体实际上可以简化为组织和个体两种主要类型。组织对土地流转的参与,因组织与个体力量的差异而使组织嵌入呈现出干预特征。在农户自发流转的过程中,农户个体大多拥有对流转决策的控制权,流转属于个人主导行为。从土地经营权流转中组织的主体类型来看,组织干预的主体可以分为政府组织、村集体组织和其他类型组织三种类型,其中其他类型的组织包括中介组织、合作组织等各种组织。不同类型的组织可能在不同的时点参与到土地流转过程中去,进而对农户的土地流转行为产生不同的影响。

组织干预土地流转可谓是一种双向驱动的结果,这种双向驱动表现为组织主体利益驱动和农户自身内生性需求的耦合。对于政府组织来说,由于农地地租的转移、政绩获取或者是个人在政企合谋中的寻租动机的存在,使其干预土地流转存在着充分的利益驱动,这驱使着政府组织总是倾向于竭力促使流转行为的达成。而对于农户来说,政府组织本身拥有强大的社会资源,便于通过政治途径引导市场力量参与到土地流转过程中去,这正是农户个体所需要的。在实际的土地流转过程中,村级组织自身双向代理人特征和模糊的农地权利特征为这种双向利益的耦合实现提供了可能。村级组织的代理人特征使得村集体在干预土地流转过程中通常会呈现出与政府组织干预类同的特征。同时,村委会作为村级自治组织,其在流转中理应与农户的利益具有趋同性,但实际上,由于政府、企业等约束或牵引力量的存在,这种趋同性并非是必然的结果,最终,村集体与基层政府共同平衡各方利益,在保障土地流转的顺利进行(田先红、陈玲,2013)中寻求自我的平衡成了较为普遍的情况。就农户个体来说,市场信息的不对称和农户个体谈判能力普遍较弱,农民自身“善分不善合”、乡村日益碎片化和低组织化的环境特征(黄忠怀、邱佳敏,2016)也使组织介入成为一种内生的需求,实际的组织介入主体涵盖了村集体组织、依托于地缘共同体的合作组织以及寻求利益的中介组织等多种类型,但这些介入对于农户个体来说,都有着极强的被动性。

尽管需求动机所导致的结果大多是一致的,但组织干预和个体主导土地流转却有着本质的差别。从组织干预本身来看,干预途径的多样化使其呈现出复杂性。在实际的土地流转过程中,组织干预的方式可能包括组织动员、行政指令、使用正式或非正式权威、发动乡村混混、友好协商等各种手段,这大多都具有一定程度的强制性,个体话语权被压缩也多是必然的结果。更多时候,组织的干预使个体只能接受行为发生的结果,而无法对流转的过程及约束条件进行控制。在这其中,组织与农户个体之间既有共同的利益导向,又有复杂的博弈成分,这通常会使农户对最终决策的结果表现出强烈的不满。对于农户个体来说,尽管组织干预是一种内生需求,但乡村社会的低组织化(杜胜利,2012)、对组织干预本身的不满也会使个体主导流转成为大多数农户最终的实际选择。从流转发生的本源来看,这类流转行为在很大程度上是出于个人经济理性的需要,但最终经济理性却不得不演变成为社会理性,其根源在于土地经营权流转中农户个人在谈判中处于弱势地位和乡村社会自身的熟人环境土壤。农户个体对于流转过程的经验缺失也使其在流转过程中的弱势地位更加凸显,因此,个体主导的流转只能使家户的经济收益达到有限最优。同时,乡村社会的熟人环境和农户信息获取的有限性,使熟人流转成为极其普遍的现象。在农户个体家庭劳动力的结构转换过程中,流转与非农就业收入的比较收益无疑会使家庭收益更高,但劳动力的短缺迫使农户不得不在两者之间进行选择,熟人成为农户个体优先选择的流转对象。相比而言,熟人对于流转的契约性约束相对较弱,在农户的非农就业面临风险时,土地依旧能够成为其最后的保障,熟人间的流转也使农户获得了额外的人情收益,与此同时,农户往往不得不放弃所可能获取的经济收益。农户个体主导的土地经营权流转植根于乡村社会的同时,也面临着难以有效地与市场经济接轨的困境。但相对于组织干预来说,个人权利的充分发挥,可能会使农户在土地流转中获得较好的心理预期。

从组织干预土地流转的过程来看,实际上可以简要划分为三个步骤:一是组织作为流转的发起者干预流转;二是作为流转的推进者在流转过程中协调各方利益,进而干预流转;三是作为流转定价者干预流转。三个阶段因干预主体、干预方式的不同而对农户个体流转的行为效果产生不同的影响。流转的发起通常都伴随着招商引资、组织动员等活动,这些都会迫使农户不得不放弃原有的资源配置方式而接受组织的安排;在组织干预定价的过程中,伴随着行政指令的发出、正式或非正式权威力量的使用等行为,农户也可能不得不接受集体的决策结果,农户的收益或成本被强制固定。因此,组织作为流转行为的发起者和定价者使流转过程的强制性更加强烈,这在很大程度上导致农户个体直接丧失对土地流转过程及结果的控制权。在组织协商参与流转的过程中,虽然农户有一定的议价空间,但如果政府或者集体组织参与的目的是促使流转行为的顺利推进,这也就意味着在各方利益协调的过程中,个人协商权利将不得不间很大程度上,妥协会是必然的结果。在实际的土地流转过程中,干预不当所造成资源错配的情况时有发生。三个步骤的组织干预可能是独立存在的,也可能是同时存在的,其对农户个体所产生的影响各不相同。

从农户个体的角度来看,土地流转的行为效果实际上会带来一连串的连锁反应,这些效果可以简化为直接效果和衍生效果两类。从直接效果来看,土地流转的直接影响主要体现在租金收益(或成本)和对流转行为的满意度两个方面,而在此基础上衍生出了农户家庭劳动力结构的变化 (Hoken, 2012)、收入的整体提升(Deininger & Jin, 2005)、人口的迁移、土地经营的规模化等效果,但这些变化本身更具有间接性,可以称之为衍生效果,这些衍生效果并不一定与组织是否干预有很强的直接相关性,因此,本文不对此做过多的分析。从组织干预和个体主导的角度来看,对租金收益(或成本)和流转行为的满意度的衡量更能反映组织干预与个体主导的行为效果的直接差异。而对干预过程的划分能够在一定程度上分解组织干预在各个环节中所起的作用。因此,在本文的研究中,对流转行为效果的研究是通过对流转租金和流转行为的满意度来衡量的,而对组织干预过程的研究则是通过流转发起、过程协调和定价干预三个步骤来考察。

(二)模型选择

根据上文的论述,对于农户个体土地流转行为效果的衡量主要涉及流转的租金价格和流转的满意度两个方面。对于流转的租金价格的衡量,有采用实物方式的,也有采用货币方式的,但收取货币租金是农户获取收益的主要方式。在本文的研究中,也主要采用货币方式对租金价格进行衡量,对于运用实物收益衡量的,本文根据当地的粮食价格水平将其折算为货币收益。在对土地流转行为收益的获取类型上,本文仅研究通过出租方式进行的土地流转,不包含土地征用、反租倒包、股份合作等类型。对于租金与组织干预、个体主导之间关系的讨论,文中采用普通最小二乘法(Ols)估计。对于满意度的衡量,文中采用序数表示,多元有序逻辑特(Ordered Logit)模型为问题的解决提供了较好的方案,因此本文对于满意度的衡量采用多元有序Logit模型。

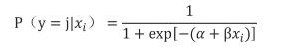

多元有序Logit模型要求变量满足正态分布或等方差,采用逻辑斯蒂(Logistic)函数:

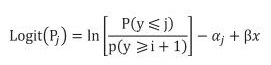

其中,y代表农户的满意度;满意度的赋值为j,j=1, 2, 3, 4, 5;xi表示影响满意度的第i个因素,建立累积Logit模型如下:

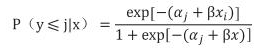

其中Pj是农户位于某一个流转满意度的概率,Pj=P(y=j),j=1, 2, 3, 4, 5;αj是模型的截距,β是与x对应的回归系数,在得到αj和β的参数估计后,某种特定情况下的发生概率就可以通过以下等式得到:

对于多元有序Logit模型的参数估计使用最大似然估计法。

三、数据来源及变量说明

本文所使用的数据来源于由华中师范大学中国农村研究院完成的中国农村数据库2014年的大规模农村住户调研数据。此项调查采用了随机抽样与分层抽样相结合的方法,文中将1025位通过出租方式进行土地流转的农户作为有效样本,范围涉及27个省份188个村庄,其中只有土地流入的为412户,只有土地流出的为591户,既有土地流入也有土地流出的为22户,在调查过程中,分别调查了其土地流入和流出的情况。整体来看,样本涉及范围较广,具有一定的代表性。

按照前文对农户个体流转效果的衡量,本文对于租金价格取对数处理;对于满意度的衡量用序数来表示,其中对流转表示非常满意的用5表示,比较满意的用4表示,一般满意的用3表示,不太满意用2表示,很不满意的用1表示。在问卷调查过程中,问卷设计了谁发起了流转、流转协商的主要途径、流转价格如何形成三个问题来采集在不同阶段的组织参与特征。在问题答案选项中,设置了农户自身、村集体、政府、中介组织、农村合作组织、农业企业等多个选项。调查结果中,由于中介组织、农村合作组织、农业企业等选项的样本数量相对较少,因此将其合并为其他组织。对组织干预的衡量用虚拟变量表示,其中有组织干预的赋值为1,无组织干预的赋值为0。根据调查问卷的设计,组织干预的主体可以分为三类,一是村集体,二是政府,三是其他组织。在本文中,村集体干预、政府干预、其他组织干预都是虚拟变量,在流转发起、过程协商和定价干预三个步骤中,如果有这些主体干预的用1表示,否则用0表示。

本文根据以往的研究经验,增加了可能对租金价格及满意度产生影响的控制变量。具体而言,主要包括三类:第一类是反映户主个人特征的变量,包括户主的性别、年龄、教育水平、户主的健康状况、是否有外出务工经历等变量。这些个体特征影响着户主的议价能力及其对待行为本身的态度变化。第二类是农户家庭状况的变量,涵盖家庭收入状况、家庭人均债务状况、人均耕地状况、土地生产投资状况、家庭人均耕地面积、土地是否拥有承包权使用证、家庭成员中是否有干部。这些变量更多是基于家庭资源禀赋特征,它们可能影响着家庭议价的强度状况。第三类变量是村庄环境的变量,包括村与县的距离和地形是否是平原变量。这两个变量直接影响到农产品运输及土地耕作的便利性,进而可能影响到租金价格。同时,价格要作为衡量流转满意度的控制变量,文中重点关注的是组织干预变量。在上述变量中,户主的性别、是否有外出务工经历、土地是否拥有承包权使用证、地形是否是平原为虚拟变量,女性、无外出经历、无土地承包权使用证、非平原地形为基组(赋值为0),对于每亩的租金价格、家庭收入状况、家庭人均债务状况,土地生产投资状况,家庭人均耕地面积、村与县距离,文中取对数处理。

四、模型的检验与结果分析

根据前文的理论分析,本文对组织干预或个人主导发起的流转行为效果的研究使用出租价格和土地流转的满意度来衡量,对于出租价格的估计采用一般截面数据的Ols回归,对于满意度的估计采用最大似然估计法,在估计中使用稳健标准误,使估计结果更加稳健,以下回归中也采用逐步回归的方法依次加入了个人特征、农户家庭状况、村庄环境变量,并控制了地域特征,以对比对组织干预结果估计的稳健性,文中仅给出加入所有控制变量的估计结果,文章除了使用多元有序Logit模型对流转的满意度进行估计,同时也使用多元有序概率单位(Probit)模型进行了检验,以保证结果的稳健性,由于两个模型的估计结果是一致的,这里仅给出有序Logit模型的估计结果。以下首先对土地流入和流出的情况进行整体检验,再按照前文的分类,对不同时点的组织干预类型进行分类检验。

(一)样本整体检验

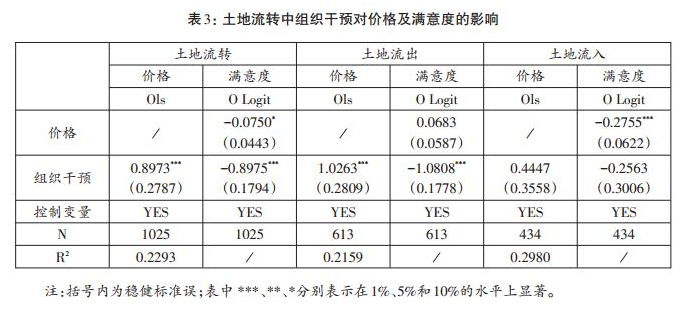

本文首先就组织干预对农户土地流转整体价格和满意度的影响进行检验,检验结果表明,从整体上来看,组织干预对土地流转的租金价格影响十分明显,有组织干预的土地流转租金价格要远高于无组织干预的流转价格,同时,组织干预使土地流转的满意度大幅度下降,这在土地流出过程中,表现得更为明显,价格的上涨也导致了满意度的下降,这在土地流入中表现得较为突出。组织的干预虽然大幅度提升了土地流出的租金价格,但却在很大程度上降低了农户对土地流出的满意度。这种结果与上文理论分析的结论是基本一致的。从土地流入的情况来看,组织干预对土地流入的价格和土地流入的满意度并无显著的影响。

对于土地流出来说,组织为了推动流转的顺利进行,不可避免地在短期利益平衡过程中,提升了土地流转的价格,以满足农户的短期利益需求,但对于农户来说,获取更高的租金价格并非是土地流转所追求的唯一目的,而土地流转过程中的自主性同样是农户所追求的目标,这种自主性蕴含了更多政治权利意识、家户社会风险规避等因素。就土地流入来说,组织干预对农户土地流入的租金及满意度均不存在明显的作用,这可能反映了组织在土地流入过程中对农户的帮扶效果有待提升。从样本中组织干预的情况来看,组织干预土地流入的样本仅占到土地流入样本总量的18.2%,远低于土地流出的组织干预比例(41.92%)。

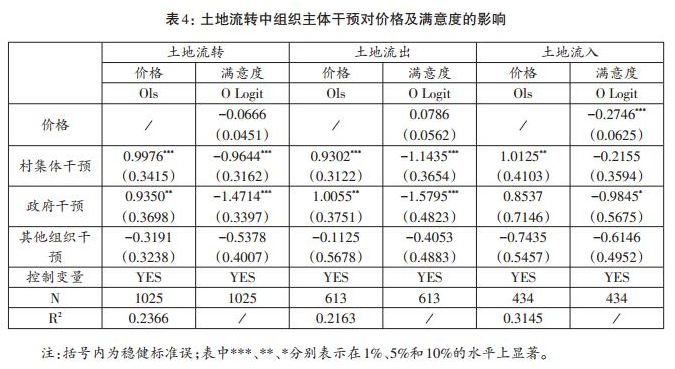

按照上文的理论论述,以上分别从组织主体干预的角度分类研究了组织干预对价格及满意度的影响。从整体上看,村集体干预和政府组织干预都在一定程度上提升了流转的租金价格,但其他组织的干预并未起到这样的效果;就农户个体对土地流转的满意度情况来看,村集体组织和政府在提升价格的同时,也导致了农户更大的不满,这种不满在政府干预的过程中表现最为强烈,而其他组织的干预却并没有这样的效果。在土地流出的过程中,其估计结果与整体估计结果是类似的,但对于流入土地的农户来说,集体组织的干预显著提升了流入的价格,其他组织对其影响并不明显,价格的提升和政府组织的干预直接使流入土地的农户的满意度下降,集体组织和其他组织的干预并未对农户流转的满意度产生影响。

为了更深层次地了解组织应当在流转的哪个环节恰当地参与到土地流转过程中,按照前文的理论论述,下文从流转发生过程的角度对组织干预进行细分研究。

(二)分干预类型的检验

本部分将干预的类型进行划分,分别检验了组织发起干预、协商干预及定价干预三种不同干预类型对农户土地流转的影响。通过对比来衡量选择组织介入的最佳时点和最佳主体。

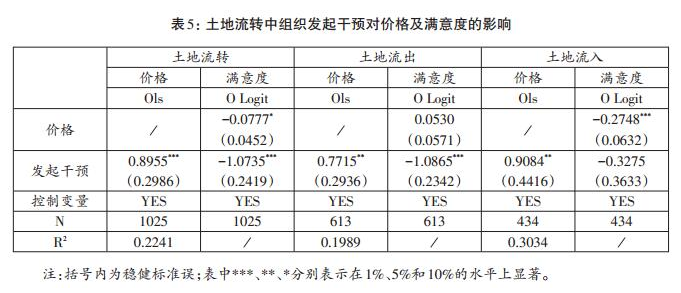

1. 组织的流转发起干预

下表中是组织在土地流转过程中作为发起者进行土地流转对农户流转价格及满意度影响的检验。从整体上来看,组织作为发起者进行的土地流转,其价格要高于个体主导发起的流转,但其农户流转满意度也要低于个体主导的土地流转,这种现象在土地流出中表现得十分突出。可以肯定的是组织的发起干预直接提升了流转成本,造成了农户更多的不满。不论是在土地流入还是流出过程中,组织作为土地流入的发起干预者,农户租金都要高于个人主导发起的土地流转,这种租金对于流出者来说,是一种收益的获取,对于流入者来说,是一种成本的付出。尽管组织发起干预本身并没有导致流入者的不满,但这种成本付出的增加直接引起了流入者满意度的下降。对于土地流出者来说,组织发起干预虽然使其获取了更高的租金收益,但在农户看来,这种发起参与并未结合农户自己家庭的实际情况,使其自由配置其所拥有的资源,这种对土地流转决策权利空间的压缩直接导致了农户的不满。

为了更深层次地了解每一类组织发起干预流转对价格及满意度的影响,本文依照前文对组织主体进行的分类,结合个人主导流转的情况,根据样本实际情况把流转的发起主体分为四类,一是农民自发发起的流转,也就是个体主导发起的流转;二是村集体作为发起者进行的土地流转;三是政府作为流转发起者进行的土地流转;四是其他合作组织作为流转发起者进行的土地流转,以对比不同主体在土地流转过程中的发起干预对农户土地流转租金及满意度的影响。在对干预类型进行分类后,本文试图将土地流转划分为土地流入和流出两部分以进行进一步的检验,但农户土地流入样本中的部分主体干预样本较少,因此,下文仅对整体流转状况进行检验。

通过以上的检验结果可以看出,村集体发起的土地流转,其租金价格会高于农户个体发起的流转,但政府发起和其他组织发起并不会使租金价格有显著的提升。从现实情况来看,村集体作为发起者干预土地流转的情况可分为两类:一类是源自于外部压力所致的土地流转发起干预,这类发起干预可能来自于政府的压力,也可能来自于企业与集体组织中个人的合谋;另一类集体干预是源自于农户本身需求的集体发起干预。对于大多数集体干预来说,土地流出到村庄以外的情况相对较多,这种情况下,集体组织作为农户代理人的身份特征凸显,多数情况下会为农户争取更多的租金收益。在政府发起的土地流转中,并未呈现出这样的特征,政府发起的租金价格与农户个体流转并没有显著的差异。事实情况是,无论村集体发起还是政府发起,农户对土地流转的满意度都会下降,政府发起干预尤其会招致农户更多的不满,而其他类型的组织发起与农户满意度之间的关系并不显著。据此可以断定,政府理应避免作为直接的流转发起者参与到土地流转过程中,而村集体组织同样也应当根据实际情况谨慎参与。

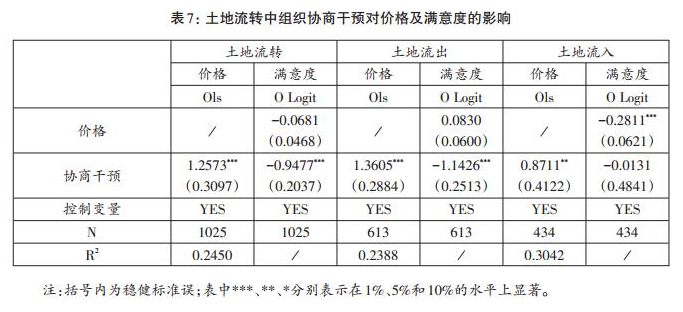

2. 组织的流转协商干预

组织的协商干预在很大程度上体现在组织作为推进者对土地流转协商过程的参与。从估计结果来看,组织干预土地流转的推进,其租金价格要高于个体主导的租金价格,在协商干预的过程中,同样会影响到农户对土地流转的满意度。与个体主导的流转相比,组织的协商干预招致了一定程度的不满,这种影响与组织作为发起者干预土地流转的情形差别不大。组织协商干预中这样的效果在土地流出过程中表现得十分明显,相对于发起干预而言,其促成的流转价格更高,流出的农户可以获得更高的租金收益。相对于个人主导的土地流转来说,组织的协商干预同样使土地流入者承担了更高的成本,尽管协商干预本身并未影响流入农户的满意度,但租金成本的上升却导致了流入农户满意度的下降。

为了更深层次地了解组织协商干预对价格及满意度的影响,本文试图按照推动主体,对样本进行分类,但从样本的实际情况来看,样本中作为推进土地流转的干预主体主要是镇政府和村集体统一组织和协调,在实际的实施过程中,镇政府对村中集体土地的干涉也必须是通过村集体来实施的。因此,无论是镇政府还是村集体在推进土地流转中所起的作用很难明确地区分开来。同样,其他类型的合作组织参与更是只占极少量,因此无法按照组织类型将其协商干预行为对土地流转的价格与满意度进行更为精确的分类研究。实际上,与上文的理论分析一致,在大规模的土地流转中,村集体是最便于平衡利益和推进流转的主体,这是其他组织很难代替的,样本本身也证实了这一现象。

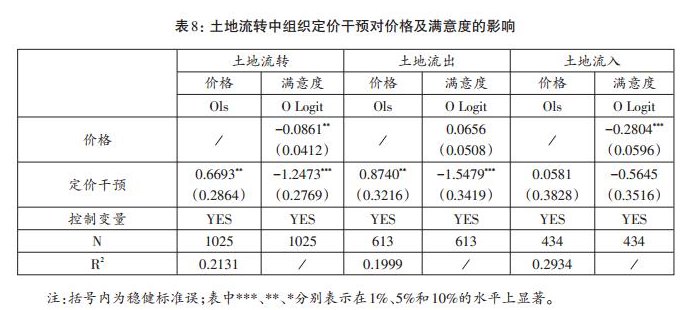

3. 组织的流转定价干预

从组织的定价干预情况来看,组织干预定价的租金价格要高于村民自主的协商定价,但组织干预定价与个人协商定价的价格偏离程度要小于组织发起干预和组织协商干预的情况,与之相比,农户获得了较低的租金收入。组织干预定价同样会带来满意度的下降,这种满意度的下降程度相对较高。就农户的土地流出来说,尽管定价干预使农户获取了相对于个体主导更高的租金,但其租金价格却低于协商干预中所形成的租金价格,这种干预本身也导致了土地流出农户更大的不满。与此同时,土地流入方也承担了较高的土地流入成本,导致其对流入行为满意度的下降。

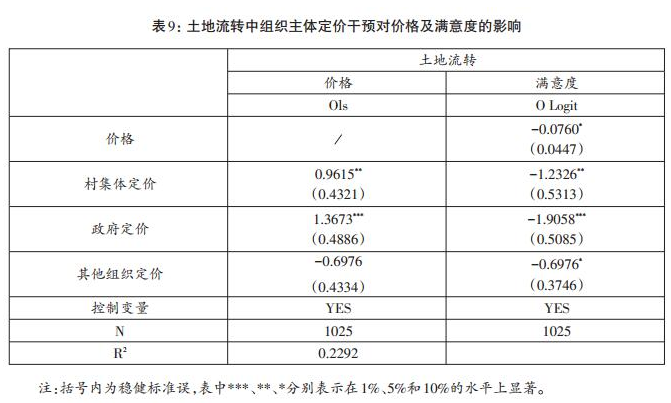

与上文的分析途径类似,为了更深层次地了解组织干预定价对租金价格及满意度的影响,本文按照组织干预定价的主体类别,对样本进行分类,结合样本的实际情况同样可以把定价方式按主体分为四类,一是农民自主协商定价,二是村集体规定价格,三是政府规定价格,四是其他合作组织(含中介组织、农村合作组织等)规定价格,以此来对比不同主体干预定价对流转价格及满意度的影响。在将土地流转划分为土地流入和流出后,农户土地流入样本中的部分主体干预样本较少,这里仅对整体流转状况进行检验。

通过以上的检验结果可以看出,不论是村集体定价还是政府定价都要显著高于自主协商定价,但相对于村集体定价来说,政府定价显然可以更好地推高租金价格,但其他组织定价对价格的影响并不是十分显著。从农户土地流转的满意度来看,不论是何种组织干预定价,都会对农户土地流转的满意度形成负面影响,但相对而言,其他组织定价对农户土地流转满意度的影响程度最低,而政府定价对农户土地流转满意度的负相关性最强。对于农户来说,租金价格直接触及农户的切身利益,是农户的敏感点所在,任何组织的干预都容易招致不满,而价格本身也会导致对流转行为的不满。相比来看,定价干预本身提升的租金价格要低于其他类型的干预,而政府在定价过程中的强制性干预虽然能够提升租金价格,但却招致了更多的不满,并非是明智的选择。本文试图对组织介入流转的深度进行进一步的研究,但受制于数据本身的限制,未能实现,对这一问题的探究还有待继续深入。

五、结论与启示

以上的研究证实,相对于个体主导的土地流转,组织干预确实提升了土地流转的租金价格,但同时也降低了农户对土地流转的满意度。这种情况在土地流出的过程中表现得十分明显,但在土地流入过程中,并未明显地呈现出这样的特征。因此,从整体上来看,土地流转过程中的组织干预实际上陷入了农户直观经济收益与行为心理预期相悖的局面,这可以称作为现阶段我国“农户个体收益的流转悖论”,这种悖论意味着:从农户个体收益来看,不论组织是否干预,个体收益都很难达到最优。究其原因来看,组织干预容易造成农户自主配置土地资源的权利被侵害、话语权空间被压缩等问题,由于上述情况的存在,尽管流出土地的农户获得了较高的经济收益,但其满意度依旧难以提升,而土地流入成本的增加也直接造成了流入土地的农户对流转的不满,自主权利的侵害和经济利益的受损使农户的心理预期难以达到最优。与此同时,如若农户个体主导土地的流转,尽管其自主权利容易得到充分发挥,但农户自身的局限性导致其在谈判中处于弱势地位和社会理性的被动选择难以避免,致使农户的直观经济收益难以达到最优。这种现象的发生可能在一定时期内难以避免,但通过对组织干预过程及主体的细分,农户个体的收益有望得到一定程度的优化。具体来看,组织在定价环节的干预尤其容易导致农户的不满,而协商参与导致的不满程度相对较弱,同时定价干预对农户所获得的租金收益的提升作用相对有限。从组织主体在不同阶段所起到的作用来看,政府和村集体在发起和定价环节的干预虽然能够使农户获得更高的租金收益,同时也使农户对土地流转行为产生了更多的不满,但其他类型的组织干预并不会产生这样的效果,这在土地流出过程中表现得十分明显。

由于上述现象的存在,在土地流转过程中,尽管组织的干预有着充足的经济动机和社会需求,但也极易引起不好的效果,组织的参与选择容易陷入两难的境地,这就需要在乡村社会发展中对土地流转行为中的组织参与做好引导。在流转的发起环节,要尽可能地避免村集体或政府直接干预,充分尊重农户的意愿,对政府及村集体的行为做出制度性约束。在流转的定价环节,要对流转价格做出适当引导,提升农户在流转中的收益获取能力,避免组织直接干预其中。在流转的协商环节,一方面要充分发挥村集体组织内部的民主协商功能,结合农户自身需求,着力培育农村社会的新型合作组织,避免流转协商组织主体的单一化引起乡村社会的对立;另一方面,也要根据实际情况,适当引导和推进流转服务平台的建设,

加大产权保护力度,逐步减少因信息缺失等因素导致农户资源配置不当行为的发生。这些措施的实施,将会有利于提升“三权分置”改革过程中土地经营权功能和效用,也是对“健全县乡农村经营管理体系,加强土地流转管理服务”政策要求的进一步深化。

*作者感谢教育部新世纪优秀人才支持计划课题“我国住房保障体系优化与运行机制创新研究”(项目编号:NCET-13-0814)、农村改革发展协同创新中心及华中师范大学中国农村研究院“百村(居)观察”项目的支持,感谢匿名审稿人提出的富有建设性的修改意见,唯文责自负。

参考文献:

曹建华、王红英、黄小梅,2007,《农村土地流转的供求意愿及其流转效率的评价研究》,载《中国土地科学》第5期。

陈驰,2009,《新农村建设中土地流转的法律思考》,载《农村经济》第 8期。

陈姝洁、马贤磊、陆凤平、蓝菁、石晓平,2015,《中介组织作用对农户农地流转决策的影响——基于经济发达地区的实证研究》,载《中国土地科学》第11期。

董国礼、李里、任纪萍,2009,《产权代理分析下的土地流转模式及经济绩效》,载《社会学研究》第1期。

杜胜利,2012,《农村组织分化背景下的村庄治理与和谐村庄建设》,载《农村经济》第8期。

方文,2011,《农村集体土地流转及规模经营的绩效评价》,载《财贸经济》第1期。

黄忠怀、邱佳敏,2016,《政府干预土地集中流转:条件、策略与风险》,载《中国农村观察》第2期。

黄宗智,2009,《改革中的国家体制:经济奇迹和社会危机的同一根源》,载《开放时代》第4期。

[英]卡尔?波兰尼,2007,《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢、刘阳译,杭州:浙江人民出版社。

黎东升、刘小乐,2016,《我国农村土地流转创新机制研究——基于政府干预信息披露的博弈分析》,载《农村经济》第2期。

冒佩华、徐骥、贺小丹,2015,《农地经营权流转与农民劳动生产率提高:理论与实证》,载《经济研究》第11期。

裴厦、谢高地、章予舒,2011,《农地流转中的农民意愿和政府角色——以重庆市江北区统筹城乡改革和发展试验区为例》,载《中国人口?资源与环境》第6期。

钱忠好,2003,《农地承包经营权市场流转:理论与实证分析——基于农户层面进行的经济分析》,载《经济研究》第2期。

任勤、李福军,2010,《农村土地流转中介组织模式:问题及对策——基于成都市的实践》,载《财经科学》第6期。

田传浩、方丽,2013,《土地调整与农地租赁市场:基于数量和质量的双重视角》,载《经济研究》第2期。

田先红、陈玲,2013,《地租怎样确定?——土地流转价格形成机制的社会学分析》,载《中国农村观察》第6期。

郁建兴、高翔,2009,《农业农村发展中的政府与市场、社会:一个分析框架》,载《中国社会科学》第6期。

岳意定、刘莉君,2010,《基于网络层次分析法的农村土地流转经济绩效评价》,载《中国农村经济》第8期。

张璐,2008,《农村土地流转的法律理性与制度选择》,载《法学》第12期。

钟涨宝、狄金华,2005,《中介组织在土地流转中的地位与作用》,载《农村经济》第3期。

周其仁,2001,《农地征用垄断不经济》,载《中国改革》第12期。

Deininger, K. & S. Jin, 2005, “The Potential of Land Rental Markets in the Process of Economic Development: Evidence from China,” Journal of Development Economics, Vol. 78, No. 1, pp. 241-270.

Hoken, H., 2012, “Development of Land Rental Market and its Effect on Household Farming in Rural China: An Empirical Study in Zhejiang Province,” Ide Discussion Papers.

Tu, Qin, Nico Heerink, & Li Xing, 2006, “Factors Affecting the Development of Land Rental Markets in China a Case Study for Puding County, Guizhou Province,” Queensland: 2006 Annual Meeting of International Association of Agricultural Economists, August 12-18.

付振奇:华中师范大学中国农村研究院(Fu Zhenqi, Institute for China Rural Studies, Central China Normal University)

陈淑云:华中师范大学经济与工商管理学院(Chen Shuyun, School of Economics and Business Management, Central China Normal University)