引言

改革开放以来,中国在减少极端贫穷(即通常所说的绝对贫困)方面成绩斐然。2015年7月,联合国驻华系统发布报告指出:“中国在落实千年发展目标上取得了前所未有的卓越成就,其中包括从1990年到2011年,帮助4.39亿人摆脱贫困,五岁以下儿童死亡率降低了三分之二,孕产妇死亡率降低了四分之三,将无法持续获得安全饮用水及基本卫生设施的人口比例降低了一半”(联合国,2015)。2016年,世界银行的一篇政策研究报告提到,以每人每日收入/消费1.90美元为标准估算,中国的贫困发生率从1981年的88%下降到2012年的不足7%。该报告将这一惊人的进展,称为邓小平式改革的传奇(Gill et al.,2016)。2017年,中国政府公布,最近30多年来,共有7亿多乡村贫困人口摆脱贫困,2017年底的贫困发生率下降到3.1% 。

中国疆土辽阔,区域间社会经济自然条件和历史文化环境千差万别,加之以往四十年的分权化发展方式,各地政府和民众为摆脱贫穷所采取的行动,几乎囊括了世界上所有的减贫手段。而且,由于此间经历了从计划经济向市场经济的转型,从农业为主的国家向制造业大国的转型,中国在减贫中的经验和教训又独具特色。观察中国减贫历程的视角,也因此而多种多样。近两年的回顾和总结,多聚焦于2020年之前及此后的减贫战略,关注收入贫困线的调整和贫困标准所含维度的增加,分析贫困识别和瞄准机制的变化,并评估相应的政策实施效果。虽然,政策研究的结论几乎不约而同地指向城乡统筹扶贫,但工业化与城市化只是作为其中的前提或背景而着墨清淡(北京师范大学收入分配研究院课题组,2017;Chen et al.,2018;王小林,2018)。

《中国扶贫开发报告(2017)》曾专题讨论产业扶贫和就业扶贫,重点观察政府在推行“外部介入式全过程精准扶贫”的实践中,如何在贫困地区催生特色产业,以及怎样借助“扶贫车间”和省际“劳务协作”,促进贫困地区农业劳动力的转移(李培林等,2017)。不过,这些专题报告几近于忽略城市化进程和劳动力转移所牵涉的城乡关系。最近有关城乡、区域、行业和企业间劳动力转移的一项研究,重点置于揭示改革开放对阻碍要素流动的体制性藩篱的突破,带来了怎样的资源配置效率的提高,以及最终对经济增长的贡献。至于其中的减贫效果,则多半存而不论(蔡昉,2018)。

还有一些研究,基于观察收入分配格局的视角,既阐明了劳动力流动的制度性障碍,又测定了贫困家庭劳动力转移的减贫效应。或许为研究目的和数据所限,分析的重点时段始自1988年,关注的焦点设在2012年以来的新动态,而非回顾和总结整个改革开放时期特定领域的变化及其动因(李实等,2017)。前述世界银行的报告回顾了将近四十年的中国改革和开放对于减贫的作用。但报告的重点并非是总结中国经验,而是将此案例,视为1950-1970年间形成的“东亚经验”在更大人口规模和更长历史时段的延续。在此基础上,进一步论证世行提出的“劳动密集型经济增长、人力资本投资和社会保障相结合”的减贫模式的有效性。对于中国经济发展中相关利益群体的行为,以及由此而导致的政策形成和实施后果,则略过不提(Gill et al.,2016)。

鉴于此,本文拟拾遗补阙,采取以下步骤勾勒叙述和分析框架。其一,循着改革开放的时序,追寻城乡分隔制度被逐步破除的关节点。其二,以这些关节点为界,分阶段讨论对工业化城市化和减少贫穷发生决定性影响的重大制度性和政策性变革,阐明变化的缘由以及对贫困群体生计的影响。其三,改革开放历程中的扶贫战略和扶贫政策演进,以及政策实施中的经验和教训,只是作为此类变革的组成部分来回顾和总结。

采用这种做法的思维逻辑和历史事实还在于,第一,对于发展中国家而言,劳动力从农业向工业转移,从生产率较低的产业向生产率较高的产业转移,从就业机会较少的农村向就业机会较多的城市转移,既是二元经济增长和发展的应有之义,也是贯穿工业化城市化过程的主要内容(张培刚、方齐云,1997)。

第二,多数情况下,贫困人口纵然家徒四壁,仍拥有劳动力资源。就业,特别是转向报酬有望增加的工作,是他们缓解和摆脱贫困的一个有效途径。因此,无论是人力资本投资还是其他促进就业和劳动力流动的制度和政策,在缓解贫困的方向和作用上,都与扶贫战略和政策一致。至于缺少劳动力的贫困家庭,以及尚不具备劳动能力或丧失劳动能力的贫困个人,只能依靠包括社会救助在内的社会保障措施而免于深陷困境。

第三,如果说以上两点在理论上和实践中均具一般性的话,中国计划经济时期的城乡分隔制度,便是一个相对于其他二元经济体的独特之处。政府在推行重工业优先和颇具城市偏好的发展战略过程中,通过粮食统购统销政策和人民公社组织制度,将农民及其家庭束缚在村庄,并下达计划指标落实“以粮为纲”方针,指令农民主要从事种植业生产。城市消费品凭票供给以及公共服务和社会保护与户籍相捆绑的政策,进一步强化了城乡之间的制度性壁垒。1977年,农林牧渔业在国内生产总值中所占的份额为29%,而在其中就业的劳动力则占全国就业总数的74.5%。 到上世纪80年代实行土地家庭承包制的时候,户均耕地仅半公顷左右。不难设想,若无其他就业出路,大规模拥挤在农业的劳动者,如何能摆脱隐蔽性失业造成的贫穷?正因为如此,改革开放以来的工业化和城市化,一直伴随着农业劳动力转移对城乡之间的制度壁垒的冲击。

第四,1954年,全国人民代表大会通过了中华人民共和国首部宪法。宪法第三章关于“公民的基本权利和义务”明文昭示:“中华人民共和国公民有居住和迁徙的自由。” 然而在计划经济体制确立的过程中,农民自由迁徙的权利被诸多政策条文所剥夺。最近四十年来,他们为了谋求生活的改善,不约而同地以自己的主动性和创造性逐步突破城乡之间的制度壁垒(刘守英、曹亚鹏,2018)。但凡农民成规模的“以脚投票”行动得到政府的积极回应,他们也就成功地为自己选择的谋生方式拓展了制度空间。政府以政策文件形式对农民的创造性行为的认可,也就意味着赋予了这些行为的合法性。这一过程既是改革开放的重要内容,也是农民应有的权利渐次回归的历史,因而为我们即将分阶段展开的讨论提供了明晰的线索。

第五,迄今,计划经济体制遗留的那些阻碍农村劳动力流动的政策条文已大多废除,可是进城的乡村户籍人口仍未得到与城市户籍人口同等的权利。他们或多或少地被城市的公共服务和社会保障制度所排斥(都阳等,2014),为昂贵的居住成本所迫而不得不聚居在城区边缘,甚至因“城市环境秩序整治”而遭受行政性驱逐。农村留守儿童人数高达6877万的现象(国家统计局等,2018),更是时时刻刻提醒政府和公众,隐形的城乡制度壁垒依然存在。

为什么农民争取应有的“城市权利”如此艰难?首先,农民的社会政治经济地位早已在农业集体化运动中显著下降。新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》一文,全面阐述新政权的形态。其中提出一个著名的论断:“严重的问题是教育农民。”他的论据在于:“农民的经济是分散的,根据苏联的经验,需要很长的时间和细心的工作,才能做到农业社会化。没有农业社会化,就没有全部的巩固的社会主义。” 1955年,毛泽东在题为《农业合作化问题》的报告中,重申实行农业集体化,号召加速改造小农经济 。这些理念付诸实践的一个突出表现,是将农民作为改造对象,强制实行集体化。以至他们在失去经济自由的同时,在社会政治事务中的决策权大为削弱,最终在资源分配中也处于不利地位。在以人民公社为标志的农业集体化时期,农民的贫穷和饥饿如影随形。“下乡务农”,不但被用作减轻城市就业压力的政策工具,而且还作为政治运动中的惩罚手段。这无疑是在国家层面,人为地矮化了农业人口的社会地位(朱玲,2017)。

其次,在目前的国家和城市社会经济发展决策过程中,农民的话语权还是相对微弱。以全国人大代表的选举为例,城乡选民同票同值的规定自2010年开始实行 。这已然是明显的历史进步,但农民和农民工(农村迁移工人)群体的代表性依然不足。据全国人大常委会办公厅联络局提供的信息,始自2018年的十三届全国人民代表大会共有代表2980名。其中,包括农民工在内的农民代表228名,占比为7.65%。农民工代表45名,占比1.51%。如果仅考虑外出农民工的数量,2017年的总数为17185万人 ,占当年中国大陆总人口(139008万人)的12.36%,就业人员总数(77640万人)的22.13%。这些比率,与农民工在全国人大代表中所占份额的悬殊差别,可谓一目了然。

进一步讲,在中央和地方政府制定政策的过程中,已越来越多地纳入基层调查、多方咨询、第三方评估和专题政策研究的成果。最终制定的政策条文,往往是多元社会群体角力和妥协的结果。农民及农民工的利益诉求通常经由政府农村工作部门、学界、非政府组织和媒体表达,但这种间接发声与农民及农民工群体的直接诉求相隔多远、耗时多长,本身就是一个问题。正是出于类似的考虑,早在1980年,农村政策研究的老前辈杜润生同志就建议,恢复农民协会,作为农民的代言人,以改善这一职业群体的政治经济地位(杜润生,2005)。

保证所有社会成员平等地实现其基本权利,是特定社会兼容市场经济自由(效率)和社会均衡(公平)的根本条件(朱玲、魏众,2013)。基于这种认识,本文对最近四十年乡村减贫历程的回顾,既讨论贫困群体的收入变化和基本需求满足程度,也关注他们的基本权利的实现状况。特别要回答的问题是,第一,哪些制度性的变化促进减贫,哪些阻碍减贫?第二,哪些变化出自农民对制度障碍的冲击,哪些变化缘于政策制定者的相机抉择?第三,目前还有哪些制度安排不利于减贫?如何排除这些障碍?为此,以下将主要采用现有的政策文件、统计公报、专题研究文献和笔者以往的实地调查记录,作为陈述和讨论的基础。

从消除饥饿到摆脱贫穷

如今,“脱贫致富”在中国官方话语和媒体表述中已成常用词。然而事实上,无论是国家和地区,还是贫困群体和家庭,从“脱贫”到“致富”,通常都需经历漫长的发展过程。特别是,贫穷程度越深的群体,脱贫的难度也就越大。以往四十年的乡村减贫历程,因而也体现出鲜明的阶段性。本节拟将这四十年分为五个阶段,围绕上节提出的焦点问题展开讨论。

(一)、始自温饱追求的农村改革(1978-1985)

根据2015年联合国对17项可持续发展目标的陈述,贫穷可以定义为“不仅是缺乏收入和资源导致难以维持生计,还表现为饥饿和营养不良、无法充分获得教育和其他基本公共服务、受社会歧视和排斥以及无法参与决策”(联合国,2015)。饥饿,不仅指维持一个健康的生命所需的热能摄入不足,而且还有营养素缺乏的含义(联合国粮食与农业组织,2017)。一个家庭和个人只要能有充足的食物,即使达不到营养均衡,也可避免食不果腹即热能不足了。在中国,人们常用“食不果腹”和“衣不蔽体”来表达极端贫穷的状态,而温饱正是维持人类存活的必要条件。1978年开始的农村经济改革,即出自农民对温饱的追求和政府解决当时“九亿人民的吃饭问题” 的政治意愿。

1976年10月,历时十年的“文革”结束,社会秩序亟须恢复,各行各业百废待兴。1978年末的中共十一届三中全会和此前的中央工作会议,以宣告工作重点转向经济建设和申明四个现代化目标的方式,重振旗鼓聚拢民心,

启动了以改革开放为标志的重大历史转折。 还值得注意的是,这次全会原则通过了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》。其中明确指出,“农村生产力水平很低,农民生活很苦,扩大再生产的能力很薄弱”。“一九七七年全国平均每人占有的粮食还略少于一九五七年, 农村还有一亿几千万人口粮不足”。为了扭转这一状况,该草案尤其强调发挥农民的积极性,“在经济上充分关心他们的物质利益,在政治上切实保障他们的民主权利”。这就为接踵而来的农地经营制度变革,提供了必要的政治条件。

十一届三中全会召开之前,安徽、四川、贵州等省的农民为了“吃饱肚子”,已开始自发组织实行联产承包生产责任制,并得到地方主政官员的认可。安徽小岗村的“大包干”,即土地的家庭承包经营方式,则进一步使农户成为相对独立的经营主体(陈锡文,2017)。对此,高层决策者的意识形态争论非同寻常地激烈和尖锐(赵树凯,2018)。能够促使他们逐渐达成共识的主要因素,一是消除饥饿的共同意愿;二是出于减少救济粮款发放从而减轻财政负担的考虑;三是对邓小平的政治权威的认同与服从;四是改革中农业和农村经济快速增长的事实本身即具有说服力(杜润生,2005)。

1982-1986年间,立足于扎实的调查研究和广泛的政治协商基础之上的5个中央一号文件,既肯定了农民在农地经营制度中的伟大创举,又及时回应了随之而来的社会经济形势变化。在放活农村工商业、疏通流通渠道、调整产业结构、取消统购统销、增加农业投入和调整工农城乡关系等多个方面,用一系列的制度创新激发了农村经济的活力。此间人民公社体制的消解,更是扩展了农民的经济自由,使他们得以凭借自己的努力,大幅度地减少了饥饿和贫穷。尤其需要强调的是:

第一,农户获得了长时段的土地使用权和经营决策权,以及相应的剩余控制权和剩余索取权。农民将与此相关的收入分配制度变化,准确地概括为“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。这种制度安排,对于他们增加生产和提高收入,无疑是巨大的激励。

第二,农村土地的家庭承包经营制,实质上不仅赋予农民部分财产权,而且还使他们获得了支配自己劳动力的自由。这也就为提高资源配置效率和促进农业劳动力转移,创造了前提条件。

第三,改革初期,伴随土地经营制度创新的,还有农业价格支持政策(主要是粮食收购和农资销售价格补贴),加之此前的农业基础设施和化肥生产投资正处于回报递增期,诸多有利因素刺激农业生产实现了前所未有的快速增长。世界银行的报告表明:1970-1978年间,中国的农业生产率年均提高2.7%;1979-1984年间,年均提高7.1%(Gill et al.,2016)。同期,粮食、棉花、油料、肉类和水产等主要农产品的总产量大幅增加,全国农民家庭的人均净收入平均每年提高11%(Zhu,1991)。这不但缓解了乡村人口的饥饿和贫穷,而且还丰富了城市人口的餐桌,为农村非农产业发展、城市工业服务业增长及相应的人口规模扩张,打下了良好的基础。

从1978年到1985年,农村未获温饱的贫困人口由2.5亿人减少到1.25亿人,他们占农村总人口的比重由30.7%下降到14.8%(中华人民共和国国务院新闻办公室,2001)。那些依然缺吃少穿的群体,多数由于生存环境恶劣和人力资本缺乏而未能充分利用改革的机遇。他们居住的地区,或者是资源和基础设施条件均不利,或者是虽有资源潜力但基础设施薄弱。共同的现象,是这些地区的社会经济发展状况与全国平均水平的差距逐渐扩大。因此,中央政府在推进农村改革的同时,于1982年在甘肃、宁夏开始实施扶贫计划,将目标设定为解决贫困人口的温饱问题。1985年底,又将这一目标纳入全国性的农村扶贫战略(朱玲、蒋中一,1994)。

(二)对外开放和区域发展中的就业创造(1986-1992)

改革前农村存在的隐蔽性失业,在土地家庭承包经营制普及后转为显性。农民为了创造就业和增加收入,一方面调整农业结构,扩大那些足以提高劳动密集程度和产品附加值的生产分支;另一方面,积极发展非农产业,开辟新的就业领域。由于不同区域的社会经济发展条件本已千差万别,同一期间的发展模式不仅各具特色,农村人口遭遇的制度性障碍也各不相同。

历经土地经营制度改革而仍然遭受饥饿威胁的贫困群体,主要聚居在西部农村。因此,1986年首次出台的全国性扶贫计划带有鲜明的区域瞄准特征,即中央政府拨款扶持的对象是贫困县。与计划经济体制下的落后地区援助方式相比,此时的扶贫战略充分显示了增长激励和效率导向的特征。第一,改变单纯救济的办法,赋予农牧民更大的经营自主权(例如自由销售);减免税收,促使贫困地区的政府和人民因地制宜发展经济。第二,中央和地方政府投资、贫困地区居民投劳,多方合作改善当地的生产和生活条件。第三,由中央各职能部门组织对贫困地区进行综合性投入,例如科技、教育、医疗保健、林业和水利建设,等等。初始的全国性扶贫行动主要由政府动员,通过行政系统自上而下组织实施,这是不同于其他发展中国家的又一个特征。由于扶贫行动特别是基础设施投资,本身具有公共产品供给的性质,这种行政动员和实施方式在社会组织和市场机制发育不足的情况下,可谓别具优势。

不过,强大的外在行政力量干预也有可能与致贫因素一起,限制受援群体的创造力。上世纪的农村扶贫战略设计,主要是在受援区域内及当地农业中寻找脱贫门路。1989年,在国家重点扶持的贫困县当中,东部地区的县份已有79%越过了当年的贫困门槛(农民家庭年人均纯收入350元)。这个比率在中部为35%,在西部仅有18%。鉴于此,中央政府强调,把扶贫工作向深山区、石山区、高寒山区延伸,向少数民族地区延伸。在扶贫计划中,把解决缺粮问题置于首位,每年调拨100万吨以工代赈专用粮,投放于贫困地区的基本农田建设项目。目标是在“八五”期间(1991-1995),平均每人1亩基本农田,满足贫困人口的粮食需求(朱玲、蒋中一,1994)。

相形之下,沿海地区特别是长江三角洲和珠江三角洲一带的农民,已经开始从事多元化的经济活动。若非如此,在人多地少的条件下,他们也难以走出贫穷。上世纪80年代后期的农村工业化,无论是在理论上还是在实践中,都为四十年的改革开放史留下了浓重的一笔。那时的城市国企尚在计划经济体制下实行以国家“放权让利”为标志的改革,并未给农村劳动力的区域和城乡流动留下多少制度空间。农村劳动者只好在本乡本村建立工业企业,成就了乡镇企业异军突起的局面。对此,中央政府曾以“离土不离乡,进厂不进城”的政策口号予以肯定。今天看来,这种行为更多地是制度扭曲下的权宜之计,而非工业化城市化进程中的必然阶段。

源头不同的乡镇企业在起步之初,遭遇的不仅仅是缺乏资金和人才的难题。制度性的歧视,是不同地域和类型的乡镇企业在发展中面临的最大障碍。人民公社时代的社队企业,就被限制在不与大工业争原料、争贷款和争市场的范围内。“文革”之后,在社队企业基础上发展起来的苏南农村工业,又被“三就地”的指令羁绊,即只可就地取材,就地加工,就地销售。然而工商业的发展毕竟为农民创造了就业和收入,还为基层政府和社区管理机构贡献了财力。因此,这种有悖经济规律的指令,不仅受到基层干部和农民的共同抵制,也未得到地方政府的配合。1982和1983年的中央一号文件,以及1984年第4号文件(《关于开创社队企业新局面的报告》),向农民开放了更多的权利。不但乡镇企业随之快速增长,还出现了个体企业、合伙企业和私人企业(杜润生,2005)。

相对于以乡镇政府为主创办企业的“苏南模式”,起步于农民家庭工商业的“温州模式”,由于其鲜明的非公有制色彩,不但在运行中被计划经济机制排挤,而且还受到来自意识形态领域的舆论“讨伐”。以至一些先行创业者锒铛入狱,支持家庭工商业发展的地方主政官员遭到贬黜(董辅礽,1986,2002;王运正,2018)。其实,对乡镇企业的限制和对家庭工商业的阻击,与先前对土地家庭承包经营制的否定,有着共同的思想渊源。那就是对社会主义所有制的先验理解,甚或是将斯大林模式下的苏联经验奉为圭臬。在这种模式下,社会主义所有制的高级形式为全民所有制,低级形式为集体所有制。个体所有制及其他形式的所有制,必须为全民所有制和集体所有制这两种公有制形式所取代。而且,低级公有制形式须向高级形式过渡,目标是建立全社会的单一的全民所有制。

在实践中,以全民所有制和集体所有制为基础的计划经济体制,乃国家行政权力和资源配置权力的结合(董辅礽,1979,1985)。农民突破计划经济体制及公有制企业形态的努力,不啻是对计划权威和行政权力的挑战。因此,对非公有制企业形态的压制,以及对非公有制经济中就业群体的歧视,既出自施压一方的观念障碍,又因为他们对农民的被剥夺状态缺少同理心,而且还恰恰手握行政权力。然而,农民不惜向政府让渡部分产权也要经营非公有企业的种种变通行为,以及2000万城市待业青年向政府请愿要工作,实际上都是在“用脚投票”。广东农民冒死逃港,更是用生命来表达自己的选择(萧冬连,2018a,2018b)。

对此,一些既体察民情又具备国际视野的中央和地方主政者的回应是,创新制度、发展经济。邓小平不仅早就号召“解放思想,实事求是,团结一致向前看” ,而且还根据世界政治经济格局,认定必须从社会主义初级阶段的国情出发,快速推进工业化,才能抓住中国经济发展的窗口机会。引入境外资金、设备、经营管理和技术人才,便成了一种顺理成章的决策。中央政府相继推出设立经济特区、沿海开放城市和沿海开放区的方案,赋予开放区的地方政府更多的自主权,以开放促改革,以改革促开放。在此背景下,非公有制企业形态中又增添了“三资”企业。

这些引进的现代工业企业,不仅充分利用了中国大陆劳动力资源丰富的优势,而且还带动了广东、福建等沿海地区出口导向型乡镇企业的发展。尽管“三资”企业及其他非公有制企业为政府提供了大量税收,为适龄劳动者创造了举世瞩目的就业岗位,还是屡遭质疑、非难和坎坷。邓小平1992年视察南方时的讲话,为多种所有制企业的发展,扩展了制度和舆论空间。他明确提出,要以是否有利于发展生产力、有利于增强综合国力和有利于提高人民生活水平,作为评判制度创新性质的标准。尤其是,关于“计划经济不等于社会主义”和“市场经济不等于资本主义”的论述,为中国社会主义市场经济体制的确立,奠定了思想基础 。

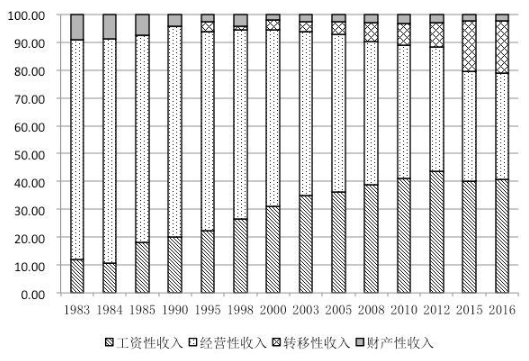

1986-1992年间,虽然改革开放的进程曲曲折折,农民还是从快速工业化及相关的非农产业活动中受益良多。农民家庭在收入水平提高的同时,收入来源也渐趋丰富。从工资性收入占全国农民家庭人均净收入的比重来看,从1983-1984年间的10%左右,增加到1990年的20.2%(参见图1)。此外,沿海地区的改革开放,促使一些成功发展工商业的村庄和乡镇,变成了工商小镇或规模不等的城市。城镇经济的高速增长带来的劳动力需求,又为此后欠发达地区农村劳动力的大规模跨城乡、跨区域流动,创造了必不可少的条件。

图1 农村居民收入来源占比 单位:%

资料来源:根据《中国统计年鉴1986》第673页、《中国统计年鉴2009》第338页、《中国统计年鉴2005》第359页、《中国统计年鉴2013》第399页、《中国统计年鉴2017》第168页的数据计算而得。

注:2012年及之前,统计口径是人均纯收入,之后是人均可支配收入;1983、1984两年工资性收入的统计口径是劳动者报酬收入,包括从集体统一经营中获得的收入以及从经济联合体得到的收入;1983、1984、1985和1990年无分项统计的“财产性收入”和“转移性收入”数据。

(三)农村劳动力区域性流动的减贫效应(1993-2002)

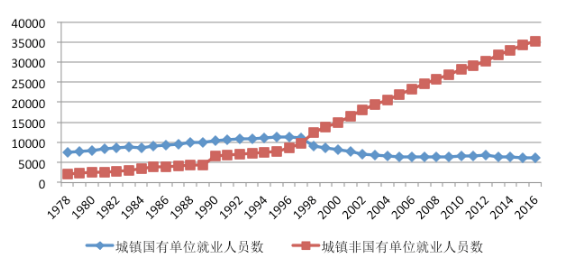

1993年,中共十四大宣告了进一步改革的方向,即建立社会主义市场经济体制。十四届三中全会所做的决定不但提出:“国家要为各种所有制经济平等参与市场竞争创造条件,对各类企业一视同仁”;而且还强调:“鼓励和引导农村剩余劳动力逐步向非农产业转移和地区间的有序流动” 。这就一方面,强化了对非公有制经济增长的政策激励,从而为此间的工业化和城市化添加了“增量改革”的特征;另一方面,为农村劳动力在计划经济体制的薄弱之处突破区域性流动的限制,开辟了一条可行的路径。其成效,在十四大之后城镇非国有经济就业人数大幅增加的趋势中大致得到反映。到2002年,城镇地区就业总数达25159万人,非国有经济吸纳的就业者占71.5%(参见图2)。

图2 城镇地区国有和非国有单位就业人数(1978-2016) 单位:万人

资料来源:相应年份《中国统计年鉴》。

注:2002年开始,统计局对1990-2001年所公布的城镇地区就业人员总数进行了微调。这里是调整后的数据;非国有单位就业人数=城镇地区就业人员总数-城镇地区国有单位就业人数。

理论上讲,农村劳动力向工业(包括服务业)聚集的城市转移,本身即包含减贫效应。因为转移的动机,既来自城乡收入差距的“拉力”,也出自农村内部的收入差距对收入较低的群体产生的推力。收入较低的农村劳动力转向城市就业,既能增加其收入,又可提高人力资本水平,结果还将促进二元经济发展。然而在中国的现实中,跨城乡的劳动力转移不仅受阻于计划经济遗留的制度性壁垒,而且还遭遇城市户籍居民的排斥和城市政府新增的政策性障碍。即便是在改革开放的前沿深圳,“离土又离乡”的农民来此务工经商的历程也非一帆风顺。仅从2017年深圳市政府宣布失效的一些规范性文件的名称,即可略见一斑 。

其一,1979-1984年间,文件中逐渐出现“外来民工”的称谓,对外来就业人员的政策规定,从“清理”转向收费管理。例如:《关于不要雇请汕头菜农作临(时)工、合同工的通知》(深革发〔1979〕171号),《关于从严掌握使用临时工的通知》(深革发〔1980〕64号),尤其是《关于清理外来人员的通知》(深革发〔1980〕84号),明显包含拒人于城外之意。《关于加强对外来人员管理工作的补充规定》(深革发〔1981〕131号),《批转市劳动局〈关于特区企业合同制工人劳务费收缴问题的请示〉的通知》(深府〔1982〕180号),以及《关于外来民工的疟防工作的管理规定》(深府〔1984〕88号),既表明接纳外来工的意向,却又以收费措施增加企业用工和外来工就业的成本,从而反映出市政府限制外来工数量的政策倾向。

其二,1988-1991年间,对外来工的管理在政策摇摆中有了一定程度的社会包容。这表现在出现频率较高的文件用语上,便是时而“整顿、清理”,时而“安置、培训”。例如,市政府先后下达了《关于严格控制使用外地临时工的紧急通知》(深府〔1988〕319号),《转发市公安局、劳动局关于整顿外来劳动力,清理“三无”人员,控制暂住人口膨胀的工作意见的通知》(深府〔1988〕383号),以及《印发〈关于整顿清理暂住人口的工作方案〉的通知》(深府办〔1991〕239号)。其中,压缩外来人口规模的意图可谓不言自明。同期,还有《关于印发〈深圳特区暂住人员安置区建设管理试行方案〉的通知》(深府〔1990〕259号),《关于停止对企事业单位和暂住人员收取管理费、治安费的通知》(深府〔1991〕11号),以及《批转市劳动局关于深圳市工人职业技术培训十年规划和“八五”计划的通知》(深府〔1991〕478号)。从这些标题不难看出,市政府不但主动减轻了施加给用工单位和外来工的缴费负担,而且还为外来工的人力资本投资做出了制度安排。

其三,1996-2002年间,沿海开放地带的工业化和城市化突飞猛进。此前,粮油票证等消费品配额供给制度已在全国范围内废除,极大地方便了区域间的劳动力流动,涌向沿海地区的“民工潮”随之成为上世纪90年代的一个热点事件。与此相对应的深圳市政府文件,在更大程度上显示了对外来民工的制度性接纳。《关于做好春节期间组织民工有序流动工作的通知》(深府〔1996〕348号),以及《深圳市人民政府关于办理2002年劳务暂住证有关问题的通告》(深府〔2002〕27号),便是恰当的案例。

深圳作为典型的新兴工业城市,本地户籍的劳动人口就业几乎不受外来工流入的影响。因此,城市管理制度的社会包容度随着经济市场化的进程日益增大。至于老工业城市,对农村迁移人口的社会包容度则狭窄了许多。1993年之后,以“抓大放小”、建立现代企业制度为特征的国企改革迅速推进,企业所有制形态转而由“国有”和“非国有”来区分。一方面,相当一批中小型国企和集体企业转制,成为私人持有的民营企业,并游离出大量剩余人员;另一方面,大型国企在公司制改造过程中,也在削减冗员。数量可观的“下岗工人”安置和再就业,因而成为市政府优先考虑的一个问题。

不过,下岗工人原有的技能和就业意愿与新增的岗位需求并不完全匹配,这就给进城务工经商的农村迁移劳动者留下了就业和创业机会。城市政府为了既保护本城户籍人员的就业岗位,又吸纳经济增长所需的低成本劳动力,纷纷针对农村迁移劳动者设计“制度栅栏”。这种制度栅栏的开合及其疏密程度,由城市管理者控制。其变动多半取决于市政府和本城户籍居民的利益变化,外来就业者并无发言权。即便是在同一城市就业多年,他们也难以参与城市的政治决策而只可能得到部分经济权利。这一点,在中国最大的工业城市上海市的外来工管理文件中,就有颇具代表性的反映。

第一,外来劳动者只能进入本地户籍劳动力不足的就业岗位。1993年的《上海市单位使用和聘用外地劳动力管理暂行规定》中的第五条便如此要求 。很明显,外来劳动者甫一进入上海劳动力市场,其就业和发展机会就被这样的前提规定削减了不少。

第二,通过行政程序规范用人单位的基本招聘标准。1994年的《上海市外地劳动力务工许可证管理试行办法》规定 ,用人单位申领《务工证》必须提交6份材料,除了用工审批文件、劳务合同和务工人员的身份证明外,还须提供受雇者初中以上的学历证明、上海市卫生局指定医院出具的健康证明,以及公安部门核发的《寄住证》。考虑到自1994年秋季全国才开始普及九年义务教育,这些规定无异于促使用工单位如同“撇奶油”一般,从当时的农村迁移劳动者中仅选择优质劳动力。

第三,有关《务工证》的申领办法,强调用工单位和外来务工人员双双提交证明材料,无形中增加了外来劳动者从事非正规就业活动的困难。这恰恰反映出,在劳动力市场尚未发育的条件下,城市管理者对就业形式的多样化认识不足。或许出于类似的原因,1994年,市政管理部门设立上海市遣送站分站,把拾荒者也纳入收容遣送对象(李丽焕,2010)。这种状况,在1996年的《上海市外来流动人员管理条例》(以下简称《条例》) 中有所改善。最明显的是,增添了有关家政服务人员申领就业证和个体工商户申领营业许可证的规定。

第四,对领到务工证(就业证)的农村迁移劳动者,城市管理部门亦提供一些基本的入门服务,帮助他们适应城市化和工业化的社会。譬如1996年的《条例》即规定,用人单位应对外来人员进行法律知识、职业技术、劳动安全、社会公德等方面的教育培训。此外,还规定外来就业者领取暂住证后,十五日之内体检;其中的育龄妇女还须到计划生育部门验证。

第五,设立蓝印户口制度,从外来人员中筛选财富精英和知识精英(有一定财力的投资者、商品住宅购买者和单位急需聘用的科技人员和管理人员),给予一定程度的上海市民福利待遇。例如,“在入托、入园和义务教育阶段的入学、申领营业执照、安装煤气和电话等方面享受本市常住户口者的同等待遇。”

第六,借助劳动监察和居民管理网络以及罚款措施,保证上述政策性规定的实行。

纵然进城就业面临的制度环境近乎苛刻,源自中西部农村的民工潮依然浩浩荡荡。据2001年《中国的农村扶贫开发》白皮书公布的消息,四川是全国劳务输出最多的省份,每年有800多万人实现异地就业,通过邮局寄回家乡的资金每年约200亿元(中华人民共和国国务院新闻办公室,2001年)。那么,这些跨地区、跨城乡的迁移劳动者属于贫困人口吗?首先可以肯定,他们未必都来自极端贫困地区也未必是最穷的人,因为极端贫困群体或者支付不起迁移费用,或者由于人力资本水平太低而很难逾越城市劳动力市场的门槛。

其次,农村迁移劳动者多为家乡的低收入者,进城务工期间明显是城市里的穷人。若按国际贫困标准衡量,属于尚未脱贫的群体。若非如此,很难设想他们会含辛茹苦背井离乡,从事城里人不愿做的高风险、高强度、劳动环境不佳的工作。再其次,已有的研究表明,迁移劳动者在贫困地区农村劳动力中的比重,从1997年的19.9%上升到2000年的25%,涉及的家庭由39.9%增加到51.1%。而且,贫困家庭的成员在迁移就业后,通过收入转移显著地降低了其他成员的贫困发生率(蔡昉等,2006)。

1993-2002年间,贫困地区留守农户的生活状况又如何呢?《国家八七扶贫攻坚计划》(1994-2000)的目标基本实现,贫困地区粮食产量年均增长1.9%,农民人均纯收入年均增长12.8%,绝大多数农户解决了缺粮问题。到2000年底,贫困地区通电、通路、通邮、通电话的行政村分别达到95.5%、89%、69%和67.7%。在592个国家重点扶持的贫困县中,有53.7%的县基本普及了九年义务教育和扫除了青壮年文盲。这就为进一步促进当地的经济发展和缓解贫困,创造了必要的人力资本和基础设施条件。

(四)社会保障体系的扩展与扶贫行动的深化(2003-2011)

上世纪90年代,中国经济在市场取向的改革中逐渐融入了经济全球化的进程。市场化和全球化相互推动,带来了更多有利于增长的因素,经济体量迅速增大。与此同时,社会经济转型中累积的矛盾愈益尖锐。进入21世纪,“农民真苦,农村真穷,农业真危险”的呼声,以及城乡之间、地区之间、行业之间、不同群体(户籍、性别、职业和地位)之间的收入差距和福利差距的扩大,均引起高层决策群体和公众的注意。2003年春,SARS(传染性非典型肺炎)疫情爆发,成千上万农村迁移工人争先恐后逃离城市回乡避灾,疫情扩散风险因而加大的情形,更是暴露了农村人口缺少社会保护的事实。此外,疫情因国际旅行人流密集而造成全球性的健康风险。故而中国社会政策改革滞后于经济改革的状况,也引起诸多国际组织的关注。对此,中共十六大所做的一系列决策给予了积极的回应。

在完善社会主义市场经济体制的主题下,十六届三中全会突出强调统筹兼顾,协调改革进程中的各种利益关系 。在提出的诸项改革任务中,

“建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制”和“健全就业、收入分配和社会保障制度”也位列其中。对比十六届三中全会宣告的具体决策和社会经济现实,一些决定至今尚未落实。例如,“形成城乡劳动者平等就业的制度”,“在城市有稳定职业和住所的农业人口,可按当地规定在就业地或居住地登记户籍,并依法享有当地居民应有的权利,承担应尽的义务”,等等。但是在健全社会保障制度、改善公共服务和缓解贫困方面,实际取得的成就超越了十六届三中全会的预期。

第一,2003年,近乎于乡村社会医疗保险的“新农合”(新型农村合作医疗制度)开始向全国推广。各级政府按比例向合作医疗基金拨付财政资金,农民缴费在基金筹集中的比重不高于30%。到2006年底,全国乡村都已建立医疗救助制度。2011年,新农合覆盖的农村人口已将近98%,在一定程度上,降低了因病致贫的风险(朱玲,2014)。

第二,2009年,中央政府相继制定了农民工参加城镇企业职工基本养老保险的政策,以及建立新型农村居民社会养老保险制度(“新农保”)的方案,并于翌年开始试点。特别值得一提的是,新农保制度中包含着非缴费型公共养老金(基础养老金)。公共养老金来自中央政府拨付的定额财政资金,地方政府可根据本地财力予以资金匹配。这种制度设计,既可保证对老龄贫困人口的包容,又不失为一种行政成本较低的选择,因而深得贫困地区政府和人民的认同。2011年,笔者在西藏昌都边远农牧区调查时注意到,为了能按规定领取公共养老金,那些一直未办理身份证的农牧民,纷纷前往公安机关排队履行身份证申领手续。

第三,2007年,最低生活保障制度(“低保”)开始向全国农村推广。这就使那些家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民,特别是缺少劳动力而难以参与生产性扶贫项目的贫困户,得以稳定地受益于社会安全网。

第四,2003年税费改革之后,“乡统筹”和“村提留”名义下的农民缴费负担与农业税一起废止。农村社区基础设施建设和公共服务供给主要由政府投资和拨款,这就为大幅度地减轻农民负担,提供了制度性的保障。与此同时,政府对农村、农业和农民发展的投资日渐密集。这其中,农户安全饮水设施和村庄环境整治投资,无疑有助于改善农村人口的健康状况从而提高他们的人力资本水平(朱玲,2018)。

第五,社会保障体系从城市向农村的扩展,以及社区公共服务筹资制度的改变,更多地惠及贫困地区。2001-2011年间,中央和省级政府向重点贫困县的财政转移支付力度明显增强,扶贫政策的综合性进一步提高。政策目标从解决温饱问题(主要是消除收入贫穷),拓展到缓解多维度的贫困。《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》将此通俗地概括为“两不愁、三保障”,即稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房安全 。相应地,政府以“整村推进扶贫开发”的方式,将扶贫政策的瞄准对象,从贫困县下沉到乡镇、村庄和农户。国际组织和国内民间组织的扶贫理念与项目和资金一起,也同时向贫困地区集中(中华人民共和国国务院新闻办公室,2011)。

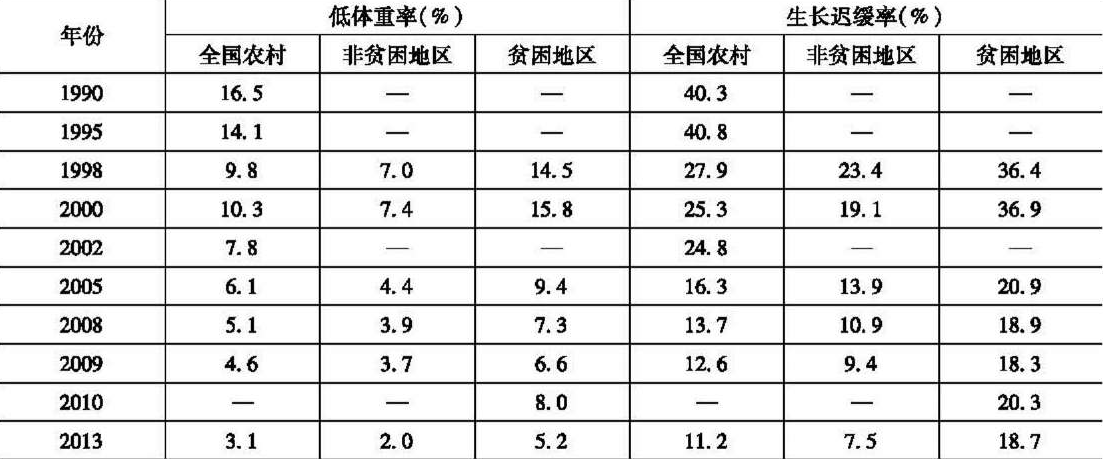

此间,以下事项在国际上引起了广泛的反响。其一,2004-2010年间,中央政府拨付30亿元,实施名为“雨露计划”的劳动力培训项目。接受培训的贫困家庭劳动力超过400万人次以上,其中80%以上的人实现了非农就业。这意味着,他们通过培训增强了从经济增长中获得机会和分享收益的能力。其二,贫困地区5岁以下儿童的低体重率和生长迟缓率,从2000年的15.8%和36.9%,下降到2010年的8%和20.3%(表1)。鉴于儿童营养状况对家庭食物保障程度更为敏感,这两个指标值的下降趋势表明,中国已趋近消除饥饿的目标。同期,邻国印度5岁以下儿童的低体重率和生长迟缓率均在40%以上(卫生部,2012)。2011年,笔者从德国波恩大学发展研究中心举办的国际会议获悉,印度总理为扭转这一状况,借助立法手段发起了全国性的儿童营养改善行动。其三,2011年,中国政府将农村贫困线提高到年人均纯收入2300元,比2010年的贫困标准提高了80%。这就将此前处于贫困线边缘的家庭和刚刚脱贫的群体,一并纳入扶助对象,以便更有效地预防和减少贫困。

表1 1990-2013年间中国农村5岁以下的儿童营养状况

注:“—”表示无可供使用的数据;1990-2000和2005-2010年间的数据引自Chen et al.(2011)。2002和2013年数据引自Yu et al.(2016)。

还需指出的是,社会保障体系(社会救助、社会保险和社会服务)的基本功能,正在于通过社会共济预防和缓解贫穷、减少不平等和增进社会包容。与市场经济正常运行相匹配的社会保障制度安排,不但有利于劳动力流动,而且还与优化资源配置和促进就业的目标相兼容。在城乡收入差距巨大的情况下,分城乡建立社会保障制度是一种不得已的政策选择。然而为了应对劳动者在跨城乡、跨地区和跨行业转移中遭遇的贫困风险,就需要建立全国统一的“底线”社会保障平台。非缴费型的公共养老金和普惠制的社会医疗保险制度,以及与户籍脱钩的常住人口社会救助及公共服务供给制度,当为构筑这类底线社保平台的组成部分。

多数农村迁移劳动者游离于城市养老和医疗保险之外的事实说明,这样的底线社保平台尚未形成。2011-2012年间,在农村迁移劳动者当中,参加城镇企业职工养老和医疗保险的比率还不足30%。参保率如此之低,根本原因在于制度设计本身即社会包容性不足。其主要表现,一是农村迁移劳动力当中多为非正规就业者,收入低且不适合针对正规就业者而设的保险制度。二是由于这两类保险尤其是养老保险缴费率过高,以至用工单位及迁移工人亦尽可能避免承担其缴费责任。三是城市社保管理机构缺少充分的正向激励,妥善解决养老保险权益便携性不足的问题。因此也就很难保证,参加城镇职工养老保险的迁移工人退休时能充分享有其养老金权益。这是因为,大多数企业仅使用青壮年迁移工人。正规就业的农村迁移劳动者往往刚过盛年,就不得不转向非正规就业状态从而脱离企业职工社会保险。

可见,2003-2011年间,无论是社会保障体系的扩展,还是扶贫行动的深化,都是在社会领域实施“增量改革”,并未触及城市管理制度对农村迁移人口的社会排斥。这种排斥,归根结底缘自农村人口在权力分配中的不利地位及由此导致的权利缺失。它表现为横亘在城乡之间的制度性障碍,因而也只能靠制度性的改革予以拆除。可以说,这是二元经济转型过程中绕不过去的关键一步。

(五)精准扶贫中的收入再分配(2012-)

进入21世纪以来,中国步入收入高度不均等的国家之列,居民收入的基尼系数一直处于0.4以上的高位。到2007年,总人口中10%收入最高的人群获得的收入,占全体居民总收入的比重在33.7%~40.3%区间 (李实等,2013)。自2010年,收入不均等程度增加的趋势发生逆转。2013年,基尼系数为0.433,与2007年的0.486相比,大约下降了11%。城乡收入差距对全国总体收入差距的贡献份额,从38%下降到15%。这种积极的变化,与社会保障、公共服务和扶贫开发等公共政策力度的不断加大,以及劳动力市场供求关系的逆转直接相关(李实等,2017)。

中共十八大(2012年)以来实施的精准扶贫方略,更是全方位地朝着减少贫穷和缩小收入差距的方向加力。十九届三中全会有关公共资源分配的决定,强调了同样的原则:“促进公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜,促进全社会受益机会和权利均等。” 此间最为鲜明的制度性变化莫过于,为了实现2020年消除农村绝对贫困的目标,“十三五”规划(2016-2020)把现行标准下的贫困人口脱贫作为五年规划的约束性指标。据此,省/区/市党政一把手向中央签署《脱贫攻坚责任书》,并层层立下军令状(中华人民共和国国务院新闻办公室,2016)。这种方式,近乎于自上而下地制定指令性计划。为了达到计划指标值而投入的人力物力及组织资源,规模之大可谓前所未有。对此,国务院扶贫办发布的报告《中国减贫的新进展》提供了系统的信息(中国国务院扶贫办,2017)。基于其中的数据和信息,以下主要从稳固现有减贫成果和预防贫困风险的角度,着重讨论精准扶贫行动中的收入再分配措施,以及与此相关的公共资源配置效率。

第一,间接性财政支出。这里指的是推行精准扶贫政策的行政成本,因涉及面广泛而难以搜集完整的数据,此处仅采用人员派遣信息加以说明。首先,为了精准识别帮扶对象,2014-2016年间,各级政府共组织了280 万人(次)进村入户,共确认了12.8 万个贫困村,2948 万个贫困户、8840 万贫困人口。在此基础上逐一建档立卡,以便精准帮扶、分类施策。其次,为了落实扶贫到户,党中央要求,每个贫困村都要派遣驻村工作队,每个贫困户都要有帮扶责任人。全国共选派77.5 万名干部驻村,18.8万名干部到贫困村和基层党组织薄弱涣散村担任“第一书记”。按照2018年中部地区(湖北省)乡镇政府副职年薪4万元的标准估算 ,这96.3万名选派干部的工资总成本平均每年在385亿元左右。

第二,中央财政专项扶贫资金。对这部分资金的用途和分配,财政部曾予以说明 :“采取因素法进行测算分配,用于支持扶贫发展、少数民族发展、以工代赈、国有贫困农场扶贫、国有贫困林场扶贫、‘三西’农业建设等方面。”“分配给中西部22省份的资金规模占总规模的比例达到97.4%。”“进一步加大了对西藏和四省藏区、南疆四地州、凉山、怒江、临夏等深度贫困地区、民族地区的支持力度。”2017年,中央财政专项扶贫资金已将近861亿元,大约相当于2010年资金规模的3.87倍(参见表2)。

第三,东西部地区对口财政转移。在党中央、国务院部署下,省际对口支援机制已启动多年,涉及的领域除了干部人才交流、产业发展和劳务对接以外,还有教育、文化、卫生、科技等方面的合作。短期见效且又常见的帮扶方式,是东部省份通过实施公共项目,投资于西部对口省份的基础设施建设。笔者在西藏和新疆多地调研时,都曾见到以援建省份的名称命名的道路及其他工程设施。2017年,这种对口帮扶机制延伸细化到县际。在中央政府的安排下,东部地区267个经济强县和西部地区406个贫困县,启动“携手奔小康”行动。此外,还有320个中央机构定点帮扶592个贫困县,军队和武警部队定点帮扶2000多个贫困村。鉴于作为援助方的公共资源来自财政,直接向受援方输送的人力或物质资源,必然包含财政转移的因素。

第四,中央职能部门组织实施的公共投资项目。无论是交通、水利、电信等基础设施建设,还是针对脆弱人群的健康和教育项目,对贫困地区和贫困人口的投资力度都进一步加大。例如,在2012年启动的“贫困地区儿童营养改善项目”中,中央政府最初拨款1亿元,每日为27万婴幼儿(6~24月龄)提供免费营养包。此后政府的投入逐年增加,到2016年已累计投入19亿元,有450万婴幼儿受益。

第五、行政指导下的企业收入转移。国务院国资委组织中央企业开展“百县万村”扶贫行动,全国工商联动员2.2万家民营企业开展“万企帮万村”行动。企业不仅捐资捐物,

还与受援地区的政府合作,派遣人员参与职业教育培训、易地扶贫搬迁、电商扶贫和旅游扶贫等精准扶贫工程(李静、韩缙,2017)。

以上列举事项,并未穷尽2012年以来扶贫行动中强化了的收入再分配措施,但也足以显示高层决策群体对于消除绝对贫困的强烈政治意愿。此间,农村贫困发生率从2012年的10.2%(9889万人)下降到2017年的3.1%(3046万人),贫困人口规模每年减少1000万人以上。减贫幅度之大,无疑令人瞩目。不仅如此,国家统计局的贫困监测还表明,贫困地区农户的家居条件也显著改善。2016年,农户当中开通有线电视的约占94%,开通宽带的达80%;居住钢筋混凝土房或砖混材料房的农户比重为57%,使用管道供水的比重为67%,独用厕所的比重超过94%(国家统计局住户调查办公室,2017)。

不过还需注意的是,同期财政扶贫资金的减贫边际效果明显递减。鉴于尚无可供使用的全部类型的财政扶贫资金统计数据,而且中央财政专项扶贫资金为主力资金,我们可以假定其他类型的资金增量不变。那么,每新增1亿元中央财政专项扶贫资金对应的贫困人数的减少,从2012年的39万人,降至2017年的不到7万人(表2)。这或许是因为,脱贫越晚的人口贫困程度越深从而脱贫难度越大,或是因为相当一部分专项扶贫资金并非可以短期见效。但无论如何,减贫边际效果明显递减的现象足以警示,调整现行扶贫战略的时候到了。在这一关节点上,亟待相机抉择的问题如下:

其一,贫困发生率降到3%的水平,即可采取以社会救助、社会保险和社会服务为主导的办法,实现消除极端贫穷(绝对贫困)并预防贫困风险的目标。由于天灾人祸很难避免,贫困风险始终存在,“消除极端贫穷”在数量上的定义未必是贫困发生率等于零。从世界银行的政策报告来看,它很可能定义在大于零和小于3%的区间。一方面,该报告把2030年全球消除极端贫穷目标下的贫困发生率设为3%(2.5亿贫困人口);另一方面,在介绍东亚减贫经验时估计,1990年前韩国已消除极端贫穷,其贫困发生率大约在3%以下,因为亚洲金融危机之前,领取公共援助的人数还不到韩国总人口的1%(Gill,Revenga,Zeballos,2016)。据此也可以推测,韩国最终消除3%以下的贫穷,主要依仗的是社会保障措施。实际上,韩国并无专门的扶贫战略。其贫穷的减少主要通过“间接路径”实现,即凭借加快经济增长和提高人口能力的办法。

其二,采用社会保障措施并不意味着放弃扶贫政策,而是针对深度贫困群体的致贫因素,继续增强社会救助及人力资本和基础设施投资。现存深度贫困人口,或是缺失劳动能力,或是不善经营,或是山高路远而外出艰难。甚或外出务工,也因人力资本和社会网络薄弱而收入低下(李实等,2017)。因此,对于阻碍现有贫困劳动力进入市场的因素,还须借助基础设施建设及就业培训、指导和中介等服务予以排除。对于劳动能力过低甚至缺失的家庭,仍需予以救助。更重要的是,必须从增加儿童早期发展项目的公共投入做起,改善孕产妇及婴幼儿的营养和照护状况,提高贫困青少年的健康和受教育水平,以阻断贫穷的代际传递。

其三,培育和发展合作社经济。政府主导的产业扶贫项目在实施过程中不免遇到这样一些问题:首先,是由市场力量还是由行政力量配置资源?其次,项目落实到户后,谁做经营决策人?最后,谁来承担投资和经营风险?贫困程度深重的群体由于在居住区位、信息获得、观念开放、健康状况、受教育程度、劳动技巧和经营能力等方面均处于不利地位,实施精准扶贫战略前很少得到投资项目。目前,一些地方政府规定,财政扶贫基金中70%要用于产业开发,产业开发项目资金中70%要直接到户。现存的贫困户多属极端贫困群体,经营失败的风险远高于平均水平,这就不免造成公共资源的浪费(贺雪峰,2017)。

事实上,相当一部分失败的投资经营项目由地方政府推动,乡村基层干部和驻村帮扶人员越俎代庖为受援者决策。结果是项目一哄而上,产业同质化严重,产品供过于求而经营收益低,或是干脆无销路而经营亏损(郭建宇,2017)。至于外来帮扶人员组织下成功实施的项目,受援群体却因缺少人力资本而难以自主经营。一旦外来者撤离,生意的可持续性就成了问题(李小云,2018)。更值得注意的是,投资项目中隐含的信贷风险。以支持产业扶贫项目的小额信贷为例,在部分贫困县,政府不但出资贴息,还承担了70%~80%的违约还款责任,并为余下的30%~20%贷款数额购买违约保险,几近于将金融活动财政化。项目一旦失败,而县政府和受援者又无力还款,则银行也会被拖累。

那么是否还有必要扶持贫困户发展生产呢?回答是肯定的,但帮扶方式必须改变。促进合作社经济发展,就是一条顺应市场经济环境的路径。这里所说的合作社,既非上世纪50年代“合作化运动”产生的集体组织,也不是近年来的“公司+农户”模式,而是人们自愿联合的自助、自立、自治的经济组织。它不但能使小生产者获得规模经济效益,而且还可在市场交易中抗衡垄断者的谈判权力(唐宗焜,2012)。笔者在危地马拉的贫困山区曾见到农户组织的销售合作社。社员共同决策,雇用专业经理人员经营销售。不但弥补了农户人力资本的不足,而且打开了产品销路,还增添了农户的市场谈判砝码。仅就与农户的社会经济关系而言,这样的专业经营管理人员,与政府派驻的帮扶干部显然不是一回事。

其四,用社会工作者服务网络替代干部驻村帮扶队伍。政府派遣行政干部驻村,既有人才输入之效,也有助于通达村民与政府职能部门之间的联系。但除非这些干部属于本机构的冗员,否则抽调驻村后将不但影响其原机构的正常运转,而且还有可能干扰村民自治。加之派驻人员并非都具备企业家才能,却被赋予农户脱贫的责任,那就既可能增大农户经营决策失败的风险,又会造成减贫主体错位的结果。“坐在门口晒太阳,等着政府送小康”,或多或少地反映了部分受援者的消极心态(汤敏,2018)。这里之所以强调社会工作者服务网络,就是因为它可以在村民自治组织之外,采用各种专业知识、技能和方法,帮助贫困家庭解决社会问题。仅此而言,中国香港的社会工作者服务体系,便是一个国内外公认的范例。

其五,提高城市化政策与扶贫政策的兼容性。到目前,农村劳动力自发地向城市转移所具有的减贫效应已无争议,但决策者对于由此而产生的中国经济增长点和增长动能还缺少充分的认识(韩朝华,2017)。尽管十八届三中全会已经决定:“稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,把进城落户农民完全纳入城镇住房和社会保障体系”,“建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制”。 但农村迁移人口市民化的进展微乎其微,甚至出现城市政府以整顿环境和保证教育质量为名排挤迁移人口的现象。这在政策方向上,与不断强化的扶贫行动显然背道而驰。进一步讲,缺少双亲照护的留守儿童数量并无明显减少。而缺少母亲照护,正是儿童营养不足和发育不良的一个决定性因素(Chen et al., 2011)。这类儿童成年后,健康脆弱性远高于一般水平,陷入贫困的风险也会高于其他群体。相形之下,日本和韩国在工业化和城市化过程中,并未出现大规模的乡村留守儿童现象(刘新宇,2017)。可见,城乡分隔完全是人为的制度设计所致。鉴于此,巩固现有的减贫成果和降低未来的贫困风险,仍将取决于高层决策群体清除城乡间制度壁垒的政治意愿。

表2 中央财政专项扶贫资金投入及农村贫困人口规模(2010-2017年)

注:中央财政专项扶贫资金投入数据来自中华人民共和国国务院新闻办公室,2016,《中国的减贫行动与人权进步》,http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1494402/1494402.htm;贫困人口和贫困发生率数据来自《中国统计年鉴2017》;2017年中央财政专项扶贫资金投入数据来自中国政府网,《中央财政拨付2017年财政专项扶贫资金860.95亿元》,http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/08/content_5200771.htm;2017年贫困人口和贫困发生率数据来自中国政府网,《2017年末我国农村贫困人口减少到3046万人》,http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/01/content_5262917.htm

表中“资金的减贫边际效果”指的是,每增加亿元中央财政专项扶贫资金对应的贫困人口减少的数量(万人),计算方法是(上年贫困人口-本年贫困人口)/(本年财政资金-上年财政资金),单位是(万人/亿元)。

贫困标准为2011年调整后的标准,也是现行贫困标准,即每人每年净收入2300元(2010年不变价)。

结论

中国的改革开放,是在乡村人口大规模地处于贫穷饥饿的状态中启动的。四十年过去,饥饿已基本消除,共有7亿多贫困人口摆脱贫穷。这既是亿万农民挣脱计划经济体制束缚、谋求生计改善的结果,也是国家高层决策群体回应公众诉求、引领人民转向市场经济并实现高速经济增长的成就,同时还是逐步增加基础设施和人力资本投资、并将社会保障推广到全国城乡的回报。在工业化城市化快速推进、社会经济长足发展的四十年间,针对那些因区位及人力资源条件极为不利而难以分享发展机会的上亿乡村人口,不间断地采取综合性扶贫措施,也是消除饥饿和贫穷的关键性因素之一。进一步讲,乡村减贫的过程,也是农民在农业集体化运动和计划经济体制确立中丧失的权利渐次回归的过程。以下几个时间段内的制度性变化,对此产生了举足轻重的作用。

第一,1978-1985年间,农民为摆脱饥饿而在生产组织方式上的创新,与政府解决人民吃饭问题的政治意愿一起,触发了影响中国命运和前途的农村经济改革。改革中形成的农村土地家庭承包经营制,不仅赋予了农民部分财产权,而且还使他们获得了支配自己劳动力的自由。

第二,1986-1992年间,沿海一带农民在强大的计划经济体制边缘,创办了多种类型的乡镇企业、个体企业、合伙企业和私人企业,从非农产业中获得了新增财产和收入。在高层决策者支持下的经济特区,还引入了“三资企业”,并出现了农村劳动力跨区域流动的端倪。多种所有制企业形态的出现,在实践中冲击了计划权威和行政权力;在理论上,挑战了社会主义所有制形式为单一公有制的教条。邓小平对特区经济的肯定和关于社会主义市场经济体制的论述,既为多种所有制经济的发展开拓了舆论和制度空间,也为广大乡村人口带来更多的经济自由。

第三,1993-2002年间,伴随着社会主义市场经济制度确立和中国经济融入全球化潮流,城市建设和工业服务业迅猛发展,创造了巨大的劳动力需求。中西部欠发达乡村的青壮年劳动者抓住这个机遇,以史无前例的规模,突破了计划经济遗留的阻碍城乡间劳动力流动的制度壁垒。尽管城市政府新增了多重政策性障碍,迁移劳动者还是获得了事实上的跨城乡、跨地区就业的权利。

第四,2003-2011年间,中国经济高速增长中的收入不均等程度显著加大,农村人口缺少社会保护的状态在一场疾病疫情中充分暴露。因此,中央政府从完善社会主义市场经济体制的角度,

加快弥补社会政策的短板。一方面,相继制定 “新农合”、“新农保”、农村“低保”和农村迁移工人参加城镇企业职工社会保险的制度;另一方面,推行农村税费改革,在废止农业税和大幅减轻农民缴费负担的同时,农村社区基础设施建设和公共服务供给筹资转由政府承担主要责任。乡村人口分享经济增长成果的权利由此而明显增加。

第五,2012年以来,精准扶贫战略的推行,使得农村贫困人口参与经济发展和分享增长收益的机会大为增加。此间向贫困地区密集投入的物质资源和派遣的干部人才,达到1986年开展全国性扶贫行动以来从未有过的规模。贫困地区的交通、水利、电信等基础设施建设进一步强化,针对脆弱人群的营养、健康和教育等公共服务供给日益改善。贫困人口规模每年减少1000万人以上,2017年减少到3046万人;贫困发生率从2012年的10.2%下降到2017年的3.1%。

值得注意的是,以中央财政专项扶贫资金计算的减贫边际效果明显下降。每新增1亿元专项扶贫资金对应的贫困人数的减少,从2012年的39万人,降低到2017年的不到7万人。这说明,现行扶贫战略还需调整。首先,以社会保障措施为主,帮助现存深度贫困人口实现吃穿不愁,以及基础教育、基本医疗和住房安全有保障的目标。其次,培育和发展农户自助自治的合作社经济,排除行政力量对农户和企业经营决策的直接干预。再次,用社会工作者替代驻村干部,以便引入专业知识和方法,帮助贫困家庭和个人解决遭遇的社会问题。更重要的是,消除城乡户籍居民在城市公共服务和社会保障获得权方面的不平等,促进贫困家庭的劳动力转移。

城乡之间的发展水平差距,需要几代人的努力才可能弥合。但消除城乡居民的权利不平等,则可以凭借短期内的政治决定明显见效。这一点,以城乡不同利益群体之间平等的社会协商为前提。

原载《劳动经济研究》

参考文献:

北京师范大学收入分配研究院课题组(2017),《促进社会公平,缓解贫困:2020年后中国贫困标准与减贫战略》,提交联合国开发计划署驻华代表处的总4艮告,8月31日。

蔡昉 (2018),《中国如何通过经济改革兑现人口红利》,《经济学动态》第6期,第4-14页。

蔡昉、王德文、都阳、张车伟、王美艳(2006),《农村发展与增加农民收入》,北京:中国劳动社会保障出版社。

陈锡文(2017),《我国农村改革的历程》,《新华文摘》第9期,第96-104页。

董辅礽(1979),《关于我国社会主义所有制形式问题》,《经济研究》第1期,第21_28页。

董辅礽(1985),《再论我国社会主义所有制形式问题》,《经济研究》第4期,第3-11页。

董辅礽(1986),《温州农村发展非农产业的问题》,《科技导报》第4期,第18-22页。

董辅礽(2002),《温州模式与中国民营经济的发展》,《宏观经济研究》第9期,第11-14页。

都阳、蔡昉、屈小博、程杰(2014),《延续中国奇迹:从户籍制度改革中收获红利》,《经济研究》第8期,第4-13页。

杜润生(2005),《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》,北京:人民出版社。

郭建宇(2017),《我国产业扶贫的进展与挑战》,载于李培林、魏后凯、吴国宝主编《中国扶贫开发报告(2017)》,北京:社会科学文献出版社,第149-173页。

国家统计局住户调查办公室(2017),《中国农村贫困监测报告2017》,北京:中国统计出版社。

韩大元(2010),《“城乡按相同人口比例选举人大代表”的规范分析及影响》,《国家行政学院学报》第2期,第14-18页。

贺雪峰(2017),《中国农村反贫困问题研究:类型、误区及对策》,《社会科学》第4期,第57-63页。

李静、韩缙(2017),《政企合力整体脱贫攻坚的典范一恒大集团整体帮扶大方县案例研究》,载于李培林、魏后凯、吴国宝主编《中国扶贫开发报告(2017)》,北京:社会科学文献出版社,第355-382页。

李丽焕(2010),《回眸90年代上海外来流动人口潮的涌动与疏导》,载于唐培吉、刘慧恕主编《我与新中国60年》,上海:上海辞书出版社,第185-192页。

李培林、魏后凯、吴国宝(2017),《中国技贫开发报告(2017)》,北京:社会科学文献出版社。

李实、岳希明、史泰丽、佐藤法等(2017),《中囯收入分配格局的最新变化一中国居民收入分配研究V》,北京:中国财政经济出版社。

李实、佐藤宏、史泰丽等(2013),《中国收入差距变动分析一中国居民收入分配研究IV》,北京:人民出版社。

刘守英、曹亚鹏(2018),《中国农民的城市权利》,《比较》第1辑,第14-28页。

唐宗焜(2012),《合作社真谛》,北京:知识产权出版社。

王小林(20118),《改革开放40年:全球贫困治理视角下的中国实践》,《社会科学战线》第5期,第17-26页。

王运正〔2018),《突破藩篱写春秋:我所经历的“温州模式”形成前后》,人民网 http://politics,people,com.cn/nl/2018/0613/cl001-30055556.html?form=rect0?

萧冬连(2018a),《放权、让利和松绑:中国经济改革的起步》,《中共党史研究》第3期,第19-35页。

萧冬连(2018b),《国门是如何打开的一中国对外开放的起步过程》,《中共党史研究》第4期,第25-41页。

张培刚、方齐云(1997〕,《经济发展与二元经济的改造》,《求是学刊》第2期,第35-40页。

赵树凯(2018),《“大包干”政策过程:从“一刀切”到“切三刀”》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》第2期,第19-30頁。

中国国务院扶贫办(2017),《中国减贫的新进展》,2017年减贫与发展高层论坛发布的中英文报告,10月9日。

中华人民共和国卫生部(2013),《中国0~6岁儿童营养发展报告(节录)》,《营养学报》第35卷第1期,第1-4页。

朱玲(2014),《转向适应市场经济运行的社保体系》,《劳动经济研究》第2卷第4期,第3-20页。

朱玲(2017),《农业劳动力的代际更替:国有农场案例研究》,《劳动经济研究》第5卷第3期,第3-29页。

朱玲(2018),《改革与发展中的乡村社区公共服务筹资制度:国有农场案例研究》,《学术研究》第2期,第73-88页。

朱玲、蒋中一(1994),《以工代赈与缓解贫困》,上海:上海人民出版社。

朱玲、魏众(2013),《包容性发展与社会公平政策的选择》,北京:经济管理出版社。

Chen, Chunming, Wu He, Yuying Wang, Lina Deng & Fengmei Jia (2011). Nutritional Status of Children During and Post-Global Economic Crisis in China. Biomedical and Environmental Sciences, 24 (4) , 321 -328.

Chen, Kevin, Guobao Wu, Xiaojun He, Jieying Bi & Zimeiyi Wang (2018). From Rural to Rural Urban Integration in China: Identifying New Vision and Key Areas for Post - 2020 Poverty Reduction Strategy. A research project report of International Food Policy Research Institute (IFPRI) , prepared for Ford Foundation.

Gill, Indermit, Ana Revenga & Christian Zeballos (2016). Grow, Invest, Insure; A Game Plan to End Extreme Poverty by 2030. World Bank Policy Research Working Paper, No. 7892.

Yu, Dongmei, Liyun Zhao, Zhenyu Yang, Suying Chang, Wentao Yu, Hongyun Fang, Xun

Wang, Dan Yu, Qiya Guo, Xiaoli Xu, Yuehui Fang, Wenhua Zhao, Xiaoguang Yang, Gangqiang Ding & Xiaofeng Liang (2016 ) . Comparison of Undernutrition Prevalence of Children under 5 Years in China between 2002 and 2013. Biomedical and Environmental Sciences, 29(3), 165 -176.

Zhu, Ling (1991). Rural Reform and Peasant Income in China. London; The Macmillan Press LTD.