(北京大学人口研究所 北京 100871)

摘要:在特定的村落场景中,本文探讨了人口“数字游戏”的现状、运作规则及其生成机理。村官在数据建构时玩弄的“数字游戏”可分为两类,一种是出于政治目的人为地虚报或瞒报数字;另一种是因袭传统的统计标准,随意报送与人口现实不符的数据。前者是基层政治操纵的结果,后者则折射了当下科学统计标准的阙如。在政治体制缺陷与科学统计缺失的双重夹击下,村级的官方统计不求准确,有的甚至是扭曲的。乡村统计实践追根溯源仍在很大程度上为政治所裹挟。这一切彰显了有法不依的尴尬和学术滞后现实的悲哀。强化问责惩处机制自不必说,改变用数字来衡量政绩的体制也势在必行。而以天下为己任的知识者也应反躬自省在解决与现实剥离的含混统计以及在面向现实生活上的使命。

关键词:人口“数字游戏”、村落、政治操纵、知识者的使命

The Population“Numbers Game”From A Village Perspective and Its Reflections

HU Yu-kun

(The Institute of Population Research,Peking University ,Beijing ,100871,China )

Abstract:In a specific village setting ,this essay explores the operationand manipulation of the population“numbers game”as well as its underlying mechanisms.The statistical records at the village level suffer from severe underreporting andoverreporting in response to different political purposes or misreporting accordingto conventional criteria.The former is a product of the political maneuver ,whilethe latter an outcome of the absence of scientific reporting.As a result ,thedemographic and economic statistics at the grassroots level are inaccurate and evendistorted.The statistical practice is essentially embedded in the local bureaucraticstructure.All these reveal the awkwardness of legal compliance and the sadnessof scholarly lag of the reality.In my view ,it is apparently imperative to strengthenthe mechanism of punishment and to change the system of measuring the politicalperformances primarily by figures.The intellectual should also self-reflect ontheir own missions of confronting ambiguous data and facing the reality on the ground.

Keywords:population “numbers game”;village ;political maneuver;the intellectual‘s mission

作者简介:胡玉坤(1963——)女,北京大学人口研究所副教授、博士。研究方向为社会性别与发展,乡村人口、资源环境与发展。

1.引言

众所周知,我国统计工作自建国以来历经了颇多坎坷和曲折。曾几何时,责任考量制之下的“魔方数字”如同假冒伪劣产品一般泛滥成灾。时至今日,靠玩弄统计数字来缩小抑或夸大“发展鸿沟”的报道仍不时见诸报端。这种图景更为形象的诠释便是“官出数字,数字出官”官场潜规则(黄广明2002;夏长勇,2005)。更直白地讲就是统计实践追根溯源仍在很大程度上为政治所裹挟。统计数据乃一个国家人口及社会经济发展状况不可或缺的表征。失却了求真求实这一根本品性,统计的质量势必大打折扣。而带有政治色彩的数字腐败大行其道还会贻害无穷。深植于历史记忆之中的“大跃进”的浮夸至今仍使国人有切肤之痛。

自上个世纪90年代以来,人口普查和一些大型抽样调查数据的失实失真已引起境内外学者的普遍关注(梁中堂,2003;乔晓春,2002和2005;Attance and Mingle,1999;Merli,1998and 2000)。虽则各路学者对宏观数据的真实性和准确性颇有疑义,但他们仍无奈地倚重现有的数据来做研究。一些关键性的人口数字诸如生育率等至今尚难见庐山真面目,困扰着包括人口学家在内的各界学人。无论是各种常规统计、人口普查还是大型抽样调查,其原始数据都是自下而上从基层的源头上采集来的,乡村草根数据有问题的症结究竟何在,至今鲜有人从学术研究的角度予以剖析,更遑论检讨和反思学界中人改变这种现状的使命。

本文基于笔者在内蒙古赤峰市下面一个自然村所做的民族志研究(ethnographic study)(Hu,2005)。2003年我在该村生活了半年时间,2004又做了回访。我主要研究该村以往50年特别是田野作业期间资源、环境与发展的问题。田野调查伊始,我只是在翻阅村计划生育底册时发现了村民文化程度记录上的偏差,这令我对其他官方数据也保持警觉。在探究生态与社会变迁的互动时,我自觉地进行了全村普查和抽样调查,以收集村级人口、经济及环境等方面的定量数据。隐含于其间的更多“数字游戏”得以进入我的视野。该村数据统计失实体现在诸多方面,其中包括社区总人口、家庭规模与户数、流动人口、文化程度、家庭收入、大小牲口饲养量、土地及其他自然资源的利用等等,不一而足。

村官在数据建构和送报时玩弄的“数字游戏”概可分为两类,一类是出于政治目的人为地虚报(拔高)或瞒报(砍低)数字;第二类是因袭传统的统计标准,随意报送与人口现实不符的数据。前者是基层政治操纵(political maneuver)的结果;后者则折射了当下科学统计标准的阙如。这互为交织的两者均具有随意性的游戏特征。在政治体制缺陷与科学统计缺失的双重夹击下,乡村的官方统计不求准确,有时甚至是扭曲的。基层干部的“游戏”不能只归咎于他们缺乏责任心、缺少培训或者所谓的“素质低下”,其根由在于当下的基层政治结构提供了这种“游戏”的平台。虽则不敢贸然把特定时空得出的研究结论推及其他村庄社区,但笔者相信这决非一时一地之现象。这一切都彰显了有法不依的尴尬[1]和学术滞后现实的悲哀,毋庸置疑是颇堪忧虑又难以绕过去的政治与学术挑战。本文力图在特定的村落场景中探讨人口“数字游戏”的现状、运作规则及其生成机理。文章第二部分将简单勾勒所研究的社区。第三部分描述了村级人口统计的历史与现状。第四部分剖析了嵌入乡村背景中的游戏运作规则及其生存土壤,特别是以人口学为例分析了知识者在推进学术面向现实方面的使命。最后一部分简述了微观人口游戏的政治与学术涵义。

2.北国塞外的一个乡村社区

营子村[2]是坐落在长城之外内蒙古东部赤峰市下面的一个自然村。距该市市区约100公里、离北京市仅560多公里之遥。坐火车约10个小时,单程硬座票价为39元。这就决定了这个民族村(蒙古族约占1/3)比西部更偏远地区的一些村落具有更大的流动性。营子村所在的行政村(姑称大营子村)含四个自然村[3],营子村人口最多,为村政府所在地。四个自然村之间具有清晰可辨的某些共性,如政策环境、气候、农业技术等,但在村民生计、历史沿革、发展轨迹、人口规模及自然资源禀赋等诸多方面却不尽相同。各个自然村之间历来通婚极少,村民间有的老死不曾往来。这一切决定了我不可能选择这样一个行政村——顾名思义的政治性共同体——来做一项环境与发展方面的民族志研究。像该地区大部分村落一样,营子村的经济以农业为主,但畜牧业却占有举足轻重的地位。

始自1999年,该村所在的贫困县到我2004年回访时已连续6年遭到干旱袭击。根据县里的官方统计,2003年这个县农牧民的人均纯收入为1,541元人民币,在赤峰市12个区县中位居倒数第一(赤峰市为2,056元),大大低于内蒙古自治区(2,284元)和全国(2,622元)的平均水平。该国贫县为贫困所困扰是肯定的,但同样可以肯定的是,贫困县的称号很可能影响到这个县的统计数据。据县委一个知情人士相告,该县有一年险些失去了国贫县身份,好不容易请客送礼才得以“夺回”这顶贫困帽子。大营子村是个贫困村,据村干部讲,该村2003年人均纯收入1,040元的估计数是乡干部根据贫困乡的标准确定的,并非出自村干部的估算。对贫困县称号趋之若婺的此等咄咄怪事恐怕并不会令读者诸君感到陌生和惊讶。耐人寻味的是,为了争取外援——国家或国际的,近年来,一些地方官员已不再对自己辖区内的积弱积贫讳莫如深,甚至不惜弄虚作假夸大自己的弱势地位。与此形成对照的是,另一些地方官员则反其道而行之。

行文至此,笔者忍俊不禁要提几句有关贫困人口数目的看似“题外”的话题。自改革肇始以来,我国绝对贫困人口的数字“飞流直下”,从1978年的约2.5亿一路降为今天不到3,000万(占13亿总人口的2%左右)。这个数字着实令人为之欣喜和振奋。乍一听围绕扶贫的一些话语,我国消灭贫困人口仿佛指日可待了。若如是,则幸甚,但眼下的事实却是大家有目共睹的。对于游走过一些西部贫困村落的笔者来说,心里总不免对诸如此类的数字打着问号。营子村虽不像笔者见闻的云南山区的乡民那样主要靠玉米为生,但一些弱势者生活的窘境和艰辛也够触目惊心的。不过,较之满洲国时期的饥寒交迫和集体化时期的食不果腹,生活水平极其低下的年长人却多半知足地认为自己现在已生活在“天堂”了。

在此,我们且不去追问有关贫困人口的统计有多少可信度,以日常生活的直观和常识来判断,中国大多数村民无论如何达不到国际上确立的每日收入1美元(每月相当于243元人民币)的绝对贫困线标准。消除极度贫困与饥饿是我国政府已做出了承诺的联合国《千年发展目标》的首要目标,其指标是要在1990至2015年间使日收入低于1美元的人口所占的比例降低一半。而目前我国的贫困人口标准仅指解决了温饱的人群,离国际的贫困线标准何其之远![4]即使按我们的标准从数字上消灭了贫困人口,其结果又当如何?由此看来,纵然有斐然的数字,我们依旧不可盲目乐观。

根据村委会2003年6月制定的《大营子村经济发展规划2003-2005》,整个行政村有1,161人散居在312户。时隔半年之后该村上报乡里的年终统计报表(2003)则记录村里有1,239人、323户。两者均未对人口和户数的统计口径做任何说明,按年终报表推测,半年之间所报人数之出入可能主要缘于前者排除了所列的76个“外出劳动力”。至于户数上的不同或许也源自同一原由。但实际上正如下文所示,单是营子村一个自然村,其外出务工者就接近于这个数字。自农村改革开启以来,当刚性的城乡二元体制被冲破了缺口之后,人口流动成为乡土中国一道景观。像西部地区无数村庄一样,大营子村和营子村也处于变动不居的流变状态。户籍人口、流动人口与常住人口的边界变得越来越模糊不清了。村民的频繁出入和愈加增多的人户分离现象等也客观上增加了人口和家户统计的难度。村干部2003年春天报到乡里的资料显示,营子村有134户、579人;而根据前述的《大营子村经济发展规划2003-2005》,村里共547人。而我本人的调查结果表明,营子村有564人、161户[5].除却15户(共51人)举家外迁达一年或一年以上的,剩余的共计146户、513人,这其中个体或部分家庭成员外出几近一年(含春节期间回家过年等情形)或一年以上者(有的外出务工者不复回流已逾多年)达101人,占总人口的18%(详见下面的表1)。但我发现,村干部在上报该自然村的人口时,有时用的是户籍人口、有时是口粮人口(分配口粮田的人)、有时则是实际常住人口,或者甚至是不同版本的随意糅合。统计目的不同、口径相异致使所呈报的人口数的不断变换。

至于村里户数的统计亦复如此。正如观察乡土中国的一些境内外学者公认的,被西方学者形容为“黑匣子”(“black boxes ”)的具有行政性质的“户”(household )变得比想象的更为复杂了(Croll ,1995;宝森,2005)。诚如Croll (1995)总结的,过去几十年农村改革的特点是发展落实到了农户。户成为发展的目标和发展实施的场所,家庭组织与活动因而成了农村发展计划的焦点所在。众所周知,土地、宅基地及其他自然资源的分配,税收的收取,信贷等资金的投放,前些年甚至是农资(种子、化肥、农药、薄膜)发放等都经由农户来落实。正因为如此,弹性地报送不同的户数也就有别样的意义。

就营子村来讲,在集体化时期,年长的男性户主对其家庭成员拥有相当大的权威。在那个时代,他们竭力维系着较大的家庭,从而控制了年轻夫妇的劳动力。大孩子成婚后一般仍与父母同住,直到兄弟娶妻后才逐个分家出去。到集体末期,这一模式开始发生转变。自那时起,营子村分裂成越来越多的小型家庭。村民居住模式也日渐复杂化了。到2003年,年轻人追求结婚之时或者婚后不久就离开父母、建立自己核心小家庭已成时尚,即便只有一个儿子的家庭也不乏效仿的。在2003年,全村只有14户尚未分开的家庭,即儿子家同父母或父/母一方生活在一个屋檐下。根据现行政策,父母必须同其中一个儿子尤其是小儿子家合住一房屋(只批一处宅基地),共享一个户口簿。村里只有少数干部/前干部在另起炉灶后获准单立一户,拥有独立的户口簿。在营子村这样一个乡土聚落,左邻右舍知根知底。村干部对东家分、西家合也了然于心,但官方统计通常以户口簿为准,同实际居住模式明显存在出入。

3.村级人口统计实践:历史与现状

在我国,负责收集人口统计数据的主要有三大国家机构:公安部、国家统计局和国家人口与计划生育委员会。这些机构自上而下一直延伸到乡镇一级。到了行政村这一层,干部只负责户籍和计划生育动态的变更事宜。乡村人口统计显然是机构化了的基层行政-政治权力的组成部分(Attance and Mingle,1999;Lavely 1982;张风雨,1995)。在计划经济时代,村落社区相对凝固,农村向城市的迁徙极少,虽不排除农村到农村的偶尔流动。但在村庄内部尤其是小队之内人们互动频繁。在这样一个“面对面”的熟人社会,小队干部乃至一般社员对各户情况了如指掌。小队队长掌控各自人口和社会经济等方面的统计。那时期往往由成分不好但略通文墨的人充当大小队会计,受队长操纵,而后者则受到更大的全国政治氛围的左右。人民公社时期,政府直接干预经济,层层下达指标。大队作为核算单位,每年要到小队核查生产情况。作为计划时代的产物,大队一级每年要向公社上报含人口数据在内的各种标准化的生产计划和社会与经济活动统计报表(多半是油印的)。

在上个世纪70年代中叶以前,中国乡村人口资料的主要来源是50年代中叶确立起来的户籍管理登记制。70年代初(1971年前后)随着各级计划生育机构的成立,又一个独立的人口统计报告系统开始并存。这两种日常统计工作均有下而上报告机制。村级现行的人口统计由户口登记和计划生育登记两个部分构成。前者一般由会计负责,报乡公安部门备案;后者则由各级从事健康和妇女事务的干部(特别是妇女干部)负责,报乡计划生育部门。户口登记资料每年上报,而计划生育则有每月和年度报表。村干部每年填写的年中与年终报表、为各种发展绘制的蓝图,设计的计划,提交的申请以及填写的各种表格等多半也都涉及村里人口等方面的数据。拿营子村一个干部的话来说,“上有千条线,下有一根针”。村干部经年累月疲于奔命,很多时间都在穷于应对上级各个行政部门不计其数的各类填表任务。

由赤峰市计划生育委员会制作的《人口底册》在大营子村是在1993年7月1日入册的。掌管者为村计划生育干部兼妇代会主任。该册子涉及的事项同户口簿有相似之处,其中包括:姓名、与户主的关系;性别、民族、文化程度、户口性质及户籍地(指所在村组)、出生时间及出生地、迁入时间及迁出地、迁出时间及迁入地、流入时间及流出地、流出时间及流入地、职业急服务处所、婚姻状况及结婚时间、现存子女人数(分性别,记在旗子或母亲的栏目下)。该底册对出生、死亡、婚出及婚入等事项的变更很及时,并附有人口登记事项变更的日期和承办人印章,但对迁徙的记录却相对滞后,比如仅将多年外出务工者记为流动人口。它的时效性相对较强,村干部据此掌握了反映当地实情的人户名录,据说是村里日常决策的基础。各户手持的《居民户口簿》则标明1988年12月31日发证,20年有效。1996年10月重新用电脑输入打印,户中每个成员都有一页单独的常住人口登记表:主要内容含家庭关系、户口类型、姓名、别名、出生日期、性别、出生地、民族、籍贯、宗教信仰、文化程度、婚姻状况、兵役状况、血型、服务处所、职业、居民身份证号、发证日期、有效期限、身高、何时何因由何地迁来本址、现住址、签发派出所、经办人、登记日期等等。村里的户口簿底册则由会计掌管,人口户籍动态记录更新迟缓。就时效性和人口统计功能而言,户口簿不如计划生育的人口底册。

营子村各项社会经济统计数字,一如人口数字存在着这样或那样的不实之处,但限于篇幅,本文仅选取若干人口方面的数据来支撑本文的论点。耳听为虚,眼见为实,将田野作业中见闻和经研究发现的这些事例书写在此也算是对转型期乡村统计实践的一个实录。除了上文所描述的村里人口与户数的变动不定外,本文拟粗浅地就两类交叠的“游戏”所建构的人口事实各提供若干例证。

例证一:村落世界中复杂的人地关系。以往半个多世纪在营子村所在的县里,人口的迅速增加对土地资源构成了沉重的(假如说不是极度严重)的压力。根据县志,该县总人口从1949年的25万上升到2003年末的58.7万。而同期的人均耕地则由1949年的11.36亩下降为2003年的4.29亩。但从营子村来看,其实际居住人口和耕地利用的情形则显示了同聚合性的县域宏大叙述不尽相同的流变图景,很难用线性的简单化概述予以描述。

口述史表明,营子村是200多年以前由一个蒙族小官吏创立的,汉人迁入的历史还不到100年。到解放时,村里不到30户人家、共100来口人。土改时每人拥有约10亩耕地。在集体化时代,村人口不断膨胀,但由于生产水平低下、生产积极性低落,实际耕种的土地兴许还不足人均5亩。据该县地名志的记录,到1985年营子村为125户、500多口人。那个时期,人口剧增确实与贫困、经济落后、自然禀赋贫乏以及生态环境恶化等形成互为因果的恶性循环之势。自1980年分田单干以来,由于生育率下降,加之人口不断外流,2003年实际常住村里的人口如前所述只有400多人,由人口数量构成的压力也随之减弱。

然而,对自然资源的过分索取和破坏而导致的生态环境的退化却空前加剧了。在两田制之下,大片荒地被开垦出来(其中包括一些不宜耕种的劣质沙地),虽则口粮田的分配相对平等,但承包地的利用则大为不同。根据当地现行的政策,人均可拥有5亩耕地。官方记录2003年的村耕地数为2,628亩,而我的调查表明有大约3,760亩,这说明官方至少少报了约1/3耕地数,这还不包括2003年年初投入退耕还林的1,300亩地。与此同时,牲畜头数自单干以来不断膨胀,尤其是近年来,由于干旱的连续袭扰,养畜量更是到了无以复加的程度。大营子村2003年年终报表显示,整个行政村年初共有1,471头大小牲口,到年末增加到了1,893头。但根据我的调查,仅营子村一个自然村所养的大小牲口就接近于这个数目。出于保护当地利益的愿望,村干部显然掩饰了真实的人地关系状况。政策失效和市场失灵导致了“公有地悲剧”(Hardin,1968)在这个微缩世界不断上演,而各种私有化举措非但没有扭转此趋势,反而拉大了社会差距。

一言以蔽之,人口问题同各种社会不平等尤其是男女不平等、贫困、市场经济的发展、资源的耗竭以及不可持续的各种制度性因素互为交织,呈现出多变的复杂特性。这恐怕折射了该村所在的县域乃至西部许多地区普遍的发展模式。这一切凸显了进行人口、资源与环境的地方化研究的意义。

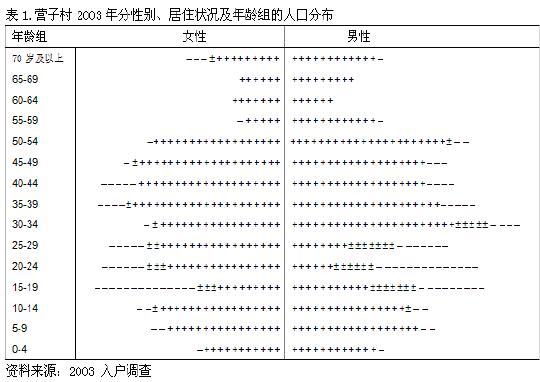

例证二:流动中的聚落。如前所述,村年终统计报表显示,整个行政村有76个“外出劳动力”,但我的研究揭示,仅营子村有留守家庭成员的146户中,就有69打工至少4个月的村民,其中男性50人,女性19人。近年来,外出务工成为该县新的经济增长点。为干旱所迫,男女村民尤其是年轻人纷纷外出寻求非农职业,而漂泊在城市夹缝中求生存的失意者又不时返回故土重操旧业。村庄里的人口因而处于变动不居的流动状况。下面的表1中的每个“+”代表2003年几乎一整年都住在村里的一个人。每个“–”代表为打工或其他原因几乎完全住在村外的一个人,他/她可能一整年从来就没有回来过,或只是有过短暂的逗留。每个“±”符号表明住在村外至少4个月但不到一年者。表1说明村里有141人至少外出4个月(不论何原因),占村里总人口的约1/4,101人(占18%)外出近一年或一年以上。2003年是个比较特殊的年份。SARS的不期而至使很多人在5月初返回村里,疫情结束后有的人就不再出去了。可以料想,不然的话打工者会更多,外出逗留的时间也会更长。这一切提醒我们不假思索地利用现成的乡村人口数据做研究恐怕会落入一些陷阱的。

例证三:男女村民的职业不再都是“粮农”,但粮农“女性化”了。无论是计划生育人口底册还是户口簿中,凡是农业者都被登记为“粮农”,这正如在流动大军漫卷神州的今天,我们仍按户口身份统计乡村人口的惯习在非农就业的工人和服务人员之前冠之“农民”——称他/她们为“农民工”或“民工”一样,是与现实的经济活动不甚符合的。且不说这种与生俱来的“农业人口”身份制在道义上的缺陷,面对乡村今日如此多样化和异质性的职业选择和身份,岂是一个“粮农”的户口概念所能道尽的?

早在1993年美籍中国通孔迈隆(Cohen ,1993)就探讨了作为中国农民弱势地位之隐语的“农民”(Peasant )这一概念。他指出,作为“文化之发明”这一身份已不足以反映一个农民实际的居住或职业状况。近年来,我国学者对户籍制和农民身份弊端的研究也成就颇丰。就营子村来讲,被称为“粮农”的这个人群中有民工,也有牧民,经商者有之,个体经营亦有之。有的已城居多载不事稼穑,也不曾回流。下面的表2显示,在146个常住户中只有91户,即62.5%主要靠种粮为生,这还不排除他们饲养一些牲口或偶尔从事点挣取工钱的劳动,但在207个个体“粮农”中,女性占130个(约占62.8%)。在西部地区愈来愈普遍化的女性非农转移滞后和农业女性化由此可略见一斑(宝森,2005;Hu,2002;朱爱岚,2004)。在像营子村这样的西部村庄,自单干以来,越来越多女孩子开始迈出家门走四方了,而已婚妇女却仍被套着一些绳索。在四川一些村里笔者发现,男性劳力几乎都已外出,留守故土的只有所谓的“386199军团”,妇女独自或主要承担起以往全家劳力分担的生产和生活责任。上面所说的当然是乡村官员沿袭传统报送数据的另类数字游戏。

例证四:实际文化程度与官方记录的巨大反差。在村计划生育《人口底册》中,村民的文化程度被登记为文盲、小学、小学在校、初中、初中在校、高中、高中在校等几大类。众所周知,小学阶段分1-5或1-6年,就读年数不同,认知程度必然相异。上一年学同上六年学者恐怕有较大的差距。这种含混不清难以实情的记录其实反映了我国当前现行人口统计的缺失。譬如,我国人口普查就不曾收集过就读年限的数据。不管曾接受1年还是6年教育者都被登记为“小学”文化程度。初中受教育程度也同理。因此,人口普查资料反映的受教育程度说明的是或多或少受过某种程度的教育,而不是“完成”了此种程度教育,平均受教育年限则是根据受教育程度间接推断的。在同村民接触后不久我就发现,当地男女的文化程度被刻意地普遍拔高了,一些文盲被登记为小学,小学文化程度者则成了初中,实际情形同官方记录形成很大的反差。

究其原委,一位前支书告知了实情:上级政府时不时有扫盲的任务,假如把文化程度填写得太低,上面就会不断地来找“麻烦”。在数字上做点手脚,人为的百分比一经达到就可一了百了,我们何乐而不为呢?更令人匪夷所思的是,就在笔者在村里逗留期间,据村民相告,村里出钱派若干初高中文化程度者去参加扫盲考试。老百姓对此已见怪不怪了。如此堂而皇之,不禁令人愕然。但这种令人啼笑皆非的例子又何止发生在营子村?

我的研究(见下面的表3)显示了男女成年村民在文化程度上的向上发展轨迹,但在146户374个20和20岁以上的居民中,女性的平均受教育年限为3年,男性则为4.4年。其中40-59岁妇女平均受2.2年教育,而同龄男性为5.1年。在整个自然村71个文盲当中,51人(71%)是妇女,34人是属于40-59岁(生于1944-1963年)这个年龄组的。更何况经年累月的劳顿使很多已婚妇女所受的一点初级教育消失殆尽,“我们读的一点书都就饭吃了!”在走访村落期间,我听到过无数中老年妇女关于其不通文墨的窘境和尴尬:“我不敢扔掉任何一张有字的纸,生怕是什么重要的字据或文件”:“我有一次竟然把媳妇用的避孕药片当成感冒药了”:“我们这一代农村妇女生在锅台前,死在锅台后,出门就像个瞎子,到了县城还分不清东西南北,被人卖了都回不了家”。尽管如此,乡村妇女直面生活的勇气和智慧常常很令我折服。

这一切多少提醒我们,村民履历表中静态的“文化程度”在很大程度上只是表象,而非故事的全部。中央政府公布的数据,到2004年,中国普及九年义务制教育的人口覆盖率达到93.6%,6岁及以上人口平均受教育年限达到8.01年,其中男性8.5年,女性7.51年,比1990年提高了1.75年。人口粗文盲率(15及15岁以上不识字或识字很少的人口占总人口的比重)下降为8.33%[6].倘若真的深究起来,这些个数字恐怕也是大可疑问的。

总之,笔者所见所闻的数字“神话”远不止这些。但上述所列足以使我们对村一级数据的有效性提出质疑。试想一下,假如村级统计不准确,那么据此汇集的乡一级数据能准确吗?由此引申开去,这又怎能确保县级乃至全国数据真实性和准确性呢?

4.游戏生成的机理

田野观察表明,有可能导致政策偏差的统计失实不只是技术的问题,更主要的还在于政治方面的原因。在村落层面,村官恪守一些人所共知不无相似之处的游戏潜规则,并在这些游戏规则之下尽情发挥。这些公开的秘密概括起来不外乎如下数端:

其一,两本帐目,内外有别。在日常实践中,村干部自己掌握了两套甚至更多数据:向外界展示的是一套,自己用的又是另一套。他们“内部掌握”的决策依据几乎接近于现实。这算是基层干部早就用烂了的老套路。

其二,上限底线,心中有数。只要与历次历年所报出入不太大,对他们而言就不会有什么政治风险。官员们往往削足适履,免得给自己制造不必要的麻烦。

其三,弹性操作,因地制宜。村干部在报送数字时享有一定的选择空间进行灵活变通。更有甚者,欺上瞒下,出于现实需要或过分夸大政绩,或为利益趋动报喜不报忧,或刻意迎合上级。当然,他们有时也充当上级领导和村民之间缓冲矛盾的角色。这一切实在是在考验地方精英异常的“创造力”和应变力,在这种情势下,求真求实也就不必是他们的主要目标。

从营子村来看,只有把持实权的村干部负责主要社会经济数据的建构和报送。例如,2003年村年终统计报表的负责人是村委会主任,制表人是兼会计的副主任。后者是年轻的当地“秀才”,用村民的话来说是个“大学漏子”即高考仅差了几分而名落孙山者。他不乏法律意识,也不缺必要的统计知识。正如在云南和四川一些村笔者发现的,营子村妇代会主任的主要职责是负责计划生育事宜特别每月填写计划生育报表登记。上级统计部门在收集和汇总数据一般不加核实,更无人查证或追究失实的责任。即便上面下来检查也是“走过场”罢了。上级官员对于村庄的“内部游戏”并非不知下情,只不过“同朝为官”的村官-乡官-县官之间达成某种默契。各级官员彼此之间心照不宣,心知肚明。正如一位村干部向笔者坦言的,县官是从乡官升上去的,而乡官又是从村官中提拔的,他们何尝不清楚其中的“玄机”。

暗箱操作不仅是百姓不知情的原由,也影响到调研工作在乡村的展开。在地方一级,统计数字就像当地地图和当地报纸一样常被视作“国家机密”似的东西。假如真实的数据被暴光,地方官员不免要冒些政治风险。这也难怪当地干部不欢迎甚至拒绝社会学科工作者深入其辖区搞调研。不要说境外学者(宝森,2005;朱爱岚,2004;Wolf,1985)遭此冷遇,即便国人也都在所难免(曹锦清,2000;Liu ,2000)。地方干部将局外人的介入视为威胁、处处予以提防,甚至设置重重关卡也自在情理之中。笔者选取调查点和田野作业的种种经历是很说明问题的。在选点时,一个当地干部曾很实在地告诉笔者,基层官员多半抱着“多一事不如少一事”的心态,谁也不愿意让外人知道自己的“阴暗面”。倘若泄露了什么,谁也担当不起。我后来经由县里一个很有影响的官员带去乡里,乡支部书记对于接纳我入村起初很犹豫,或许是由于这个县委干部的个人权威和地位,或许是碍于情面,或许是觉得一个女学者从事妇女与环境方面的研究在政治上不具有很大的威胁性,党支书勉强同意我去他辖区内的营子村并主动将我们带到了那里。无论多么不情愿,在更高级别的官员面前,村干部既没有明确予以拒绝,也没有显示出热情的欢迎。这种社区“入门”方式日后证明影响到我和村干部的相互关系。从一开始,村主要干部就以各种借口拒绝给我提供任何书面材料,幸好他们没有指示妇代会主任不让我翻阅计划生育《人口底册》。结果,我收集到的有关营子村的书面材料都是从乡里和县里得来的。但在另一方面,村干部对我的行动没有加以任何限制,与境外学者不同,我可以自由走访任何一个住户。大营子村债务累累,因各种腐败和连年环保大会战,干群之间存在着很深的裂痕和紧张关系。这为我的田野调查平添了复杂的政治特性。我作为研究者同当地干部群众间形成了复杂的三角关系。在这个过程中,我个人一些互为交叠的身份认同如性别、年龄、阶层地位、城市居民身份等融入了我局内人和局外人角色之中,不仅影响到我如何去观察和参与他们的生活,也影响到普通村民和村干部怎么看待我并为我提供信息。在田野作业期间,同村民较长时间持续的日常接触和信息分享,相互信任的培养和深化,都为笔者提供了短期调查者不易了解的细节及不易获取的相对真实的数据。

基层官方数据失去公信度也不能不影响到百姓对待调查的态度。在营子村,虽然村民们对统计数据没有像对待其他“扰民的”腐败那样存在普遍的非议和责难,但不时有村民告诫我别相信村干部的“鬼话”。在这种情势下调查者就很难在调查实践中要求老百姓积极配合如实提供数字了,更不必说当地干部有时有意从中进行干预。与乡民打交道,尤其是初次造访,后者会对外来者心存疑虑,本能地对涉及自己利益的事情特别是一些敏感话题有所顾忌。比如,富裕者不愿“露富”;儿子尚未娶妻的穷人也不愿“哭穷”。相对真实的数据的获取取决于调查期间调查者同被调查者之间积极的互动、隐私的保障、科学的抽样方法以及恰当的问卷的设计等等。

在农村不易获取准确数字还存在一个文化上的根由。令观察乡土中国并进行实地调查的境外学者感到不可思议和难以取舍的是,在日常的乡村生活中,乡民讲究虚岁并常用一些模糊数字。比如,农村居民惯常采用中国传统的虚岁算法,即把母亲怀胎的10月也算做一年,一个人一出生就是一岁,每过个年(农历新年)就加一岁。当问及年龄时,被调查者也常以诸如20-30岁或40-50岁等模棱两可的数字来表达。在回答收入时,他们则会回答不到100元或不到1000元之类的(宝森,2005)。这种含混表述的例子俯拾皆是,可延伸到很多领域。这恐怕也是民族思维定势使然。在中华民族悠长的历史传统中,虚数一向备受推崇,至今仍有较强的生命力。所谓的“三十六行,行行出状元”、“千真万确”、“万语千言”等皆未必为实数。从事乡野调查中的研究者不免遭遇此等事情,惟有穷追不舍方有可能得到接近于事实的数字。

由于上述种种原由,从基层自下而上收集的人口普查和抽样调查数据的质量也就可想而知了。这一切或许能从一个侧面反映人口普查在农村基层碰到的阻力。境内外许多学者对上个世纪90年代以来有关人口普查尤其是涉及生育率和出生人口数据的可信度深表怀疑,他们指出单靠行政手段进行全面统计调查或专题性的人口抽样调查已行不通了(Lavely,2001;Merli ,1998and 2000;Orleans ,1994;梁中堂;2003;乔晓春2002和2005)。例如,梁中堂(2003)指出,第五次人口普查实际登记的2000年11月1日零时的全国总人口为1,242,612,226人,即使按国务院人口普查办公室公告的1.81%漏登率校正后的总人口126,583万。无法与1982年以来一直运作的人口统计和人口变动监测系统报告的数据弥合,凸显了我国人口统计体制上存在的矛盾和问题。“如果说1982年和1990年两次人口普查还可以令人相信调查结果接近实际状况的话,那么,正式2000年的普查表明在现有的人口统计体制和调查机制下,我们已经无法得到足以供我们分析经济社会发展状况的人口数据了。”乔晓春(2005)也尖锐地指出,“到底中国的生育水平有多低?这是一个从1990年以后一直都没有搞清楚的问题。学者们对中国生育率的研究已经停滞了十余年。这种现象在一个以限制生育为主要任务的国家里出现,可以说是一种讽刺。不是人们对研究生育问题失去了兴趣,也不是计划生育不重要了,而是我们缺乏可信的生育数据。从制定生育政策角度看,如果搞不清中国现行的生育水平有多高,人们就没有资格去讨论生育政策,国家也无法制定新的生育政策,更谈不上制定未来人口发展战略”。这一评述无疑是振聋发聩而发人深省的。

回望建国以来的历史,“游戏”的生成其实一直是深嵌在草根政治体制的土壤之中,一向深受人为的政治-行政因素的操纵。在荒诞至极的大跃进年代,疯狂的浮夸之风甚嚣尘上。为了证明亩产粮食数万斤的“谎言的真实”,其时有的队社倾其所有。当饥荒不期而至,普通黎民百姓成了无辜的牺牲品。“卫星数字”导致的决策失误乃至触目惊心的生命代价[7],其教训不可谓不沉痛,永不应从中国人的集体记忆中抹去。

近年来,数字腐败虽一再遭到诟病,却依旧风行不止。上级主管部门对下级单位的量化考核进一步助长这一风气。在政治运作过程中,制定切实可行的考核办法本无可厚非,但在现行的统计体制之下,当地精英控制了统计,而数据与干部的奖惩升迁又密不可分。“数字出官”的干部考核评价体系于是催生了“官出数字”。难怪有人将“官出数字,数字出官”的畸形现象讥讽为“孪生”怪胎。民间则流行这样一副对联:“上级压下级,层层加码,马到成功;下级骗上级,层层掺水,水到渠成”,横批为“数字出官,官出数字”。这形象地折射了地方精英层层做假,层层糊弄的怪圈。基于对10个省区20个乡镇的实地调查,赵树凯(2005)在“‘逆向问责制’下的乡镇政权”一文中指出,“乡镇政府的问责体系以自上而下的检查考核为核心,对上要接受上级考核,对内要考核工作人员,对下也要考核村庄干部。检查考核几乎全部是量化和分数的。这种问责责任体系运行的结果是为考核而工作。在许多情况下,乡镇政府的活动只与考核有关,而与乡村发展的实质进程无关。”他进而剖析了这种考核的弊端:“数量化考核以科学为名,其实弊端深重。一些工作内容是可以量化的,但是因为量化以后的检查核实无法到位。所以都变成了数字游戏,可以任意编造。而更多的内容是无法量化的,于是便搞出一些啼笑皆非的事情。”

很显然,数字游戏深层次的症结在于当前自上而下的政治生态。而根治这个顽症还有赖于更深刻的制度变革。在“体制折腾乡镇,乡镇糊弄体制”一文中,赵树凯(2005)曾精辟地指出,“乡镇政府的大院里,干部们进进出出,看上去都在工作,殊不知在许多情况下,都是在忙乎这些上级用心良苦、下级不堪其苦的事情……从根本上说,乡镇政府在工作中展现出来的种种问题,主要不是乡镇政府本身或者乡镇干部本人的问题,而是政府体制问题。这个体制的问题主要表现在,上级全面控制了乡镇,从职位安排到业绩考评,从工作内容和工作过程,都是上级在发号施令。乡镇只能围着这些上级转,干给这些上级看……在这样的问责体系中,乡镇政府的直接服务对象—农民被忽略了……农村工作中出现这么多问题,不能主要由乡镇官员本人负责,根本上应该归因于制度,归因于体制折腾乡镇乡镇糊弄体制。乡镇干部在社会上受到的诸多指责批评,是在代‘人’受过,具体说,是在为这个不合时宜的政府运行体制背黑锅。”诚哉斯言!乡干部如此这般,村干部又何尝不是这样呢?我们不妨套用温铁军“粮食是问题,但不是粮食的问题”的名言来说,统计数字是问题,但不是统计数字的问题,也不完全是村级干部的问题,而其症结正在于当下推崇考核的政治体制。由此观之,仅问罪草根干部就难免舍本追末、缘木求鱼了。

在笔者看来,政府部门和包括人口学在内的社会科学各界的“知识者”似也“难辞其咎”。时下的研究与政策未能与时俱进甚至对乡村现实相当隔膜不能说同统计失当没有干系。上面所述的“粮农”、“户”、“流动人口”及文化程度等概念皆为人口学经典研究主题中的关键性概念,但迄今学界尚未对这些中国特立独行的凝固化概念做出更符合本土实际而又令人满意的动态界定和统计。从基层干部空无依据的角度来说,我们又有什么理由去苛求他们呢?对于社会科学研究和政策中的缺憾,我们不妨反躬自问作为学界中人的人口学学人在解决与现实剥离的含混统计以及在面向现实生活上的使命。

中国人口研究自再度崛起以来,经历了始自70年代的纯理论建构到1982年第三次人口普查之后理论与实证研究并存的嬗变(乔晓春,2005;翟振武,2004)。人口学从70年代初一发轫就带有很实用的取向。那一代人口学家筚路蓝缕,为计划生育实践的合法化和理论化鸣锣开道。他们研究主要针对的是人口数量的问题,自不待言带着明显的时代印记。国门打开之后两代学人或留学或访学考察,触摸到了国际上最新的人口研究技术与方法,加诸国际基金的注入,经验性研究中的统计调查和量化分析得到了大力推展。人口普查和各种专题性抽样调查的开展为倚重实证数据收集与分析的人口学起了助推的作用[8].与此同时,人口研究的主题也由人口数量拓展到人口结构、出生性别比、人口老龄化、流动人口、城市化等各种新人口问题(参见翟振武,2004),从而积累了大量经验研究的成果。人口学家在量化各种人口问题的发展趋势、描述其时空特性并阐述因果关系等方面做出了斐然的贡献,但他们似乎太过看重数据开发和统计描述之类的量化分析,却不够重视对人口的概念和理论阐释(Greenghale,1990;李兵和杜鹏,2005;李兵和段成荣等,2005;刘坤亮,2003)。“尽管数学模型和统计分析是人口学学科的重要特征,但不论定量分析多么复杂和完善,单独的定量分析对于解释、理解和预测人口现实,进行人口干预和制定人口政策还远远不够,定量分析本身并不能完全实现作为一门科学的人口学所有任务。”(李兵和段成荣等,2005)。乔晓春(2005)也很有见地指出,“任何一次人口调查以及调查数据的公布,都会对当时中国的人口研究起着巨大的推动作用。尽管如此,仍然有很多遗憾,那就是学者们拿到的通常是宏观的汇总数据,而很少能够得到微观数据,从而大大限制了中国人口研究的深入和发展,也使中国人口研究很少能够像国外人口研究那样深入和具有较强的学术性的原因。”

一如整个国际人口学界,作为一门以长于方法和统计描述而短于理论的高度数学化的学科,人口学甚至还被称为社会科学中的“自然科学”。它的恢复几乎与改革同步,在“科学的春天”(郭沫若,1978)里应运而生[9].定量研究因而普遍被认为更具有科学性、实证性和精确性。人口学的数字和量化分析给人以客观、理性和中立的假象,因而具有更大的迷惑性。现如今被标榜为“科学”的实践受人的偏见左右已成为越来越多人的共识[10],人口学也不例外(参见Greenghale,2003)。不可否认,问卷的设计、样本框、样本量等选择都不可能掺杂主观的因素,因而会影响到数据的准确性(Travers ,1982;Greenghale ,1990)。而且,任何统计方法都有其局限性,分析结果也不会十分完美的(郑真真,2002)。再者,即便人口科学尤其是数理人口学所提供的统计描述和量化分析都是事实,也未必涵括了真实世界的全部事实。可见,定量数字的辉煌或惨谈毕竟代替不了对鲜活的日常生活的观察与再现,更何况在乡村日常生活中,有许多变化却是数据无法探测的。倚重各种聚合性的人口数据不仅易于漠视了情境化地方化的变异,还往往导致只看到统计结果,却不见数据背后导致结果的纷繁复杂的社会文化流变过程(参见胡玉坤,2004)。擅长量化研究的我国人口学家也很少触摸政治上敏感的诸如政治与权力等不易量化的一些话题,有的则游离于人口现实之外,在一些无关痛痒的问题上打转。由于统计调查很少长时间深入实地获得第一手资料,加之上文所述的导致统计失实的政治氛围,致使本学科学人津津乐道的一些主题像确切的人口总量和人口出生率等至今仍是谜团。这对于以准确性为主要诉求的量化研究来讲莫不是一个绝大的讽刺。

令人堪忧的是,这还在一定程度上影响到了人口学学位论文的写作。恕笔者寡闻,人口学的硕士学位论文似乎倾向于很雷同地以既往专题性抽样调查为本进行数据的开发和分析。只有稍加留意就会发现,既没有研究假设亦没有研究问题的论文不在少数,这从严格意义上讲并非学术研究[11].仅仅依靠在计算机上摆弄些数据和分析,那充其量只不过是从数字到数字的“运算”练习加之描述而已。过于追求数字化分析必然降低人文关怀。假如对经验世界很隔膜,对真实世界缺乏直觉和心灵感受,其理论与实践价值就大可质疑了[12].

中国人口学是非常入世的学科。尽管我国人口控制和计划生育取得了突破性的进展,但人口问题远未“终结”,协调人口与社会经济、人口与资源环境的关系将是中国现代化进程中长期面临的挑战。首屈一指的人口大国情势,连同纷至沓来的各种新人口问题都呼唤人口学学人拿出令人信服的统计调查和理论分析。要博得政府的青睐和圈外人士的赏识,人口学也应改变其研究路径。除了拓展生育率、死亡率、城市化、人口分布与迁移、婚姻家庭、人口分析技术与方法等经典主题而外,在经验研究中将量化研究同质性方法更完美地结合起来,以收集大量可信的第一手资料无疑是一个重要的突破口。中国人口学从一开始就是由不同知识背景的学者,特别是来自经济学、统计学、社会学、医学与大众健康等领域的学者转行过来的,具有跨学科的包容性(郑晓瑛,2000)。这一与生俱来的跨学科性也应使它有优势深化和拓宽其学视野和主题,并使之更贴近动态的现实生活。

5.几点思考

见微知著,本个案只不过是乡土中国统计工作的一个缩影。透过一个村的个案分析可以想象得到,经全国不计其数行政级别层层“过滤”带着政治色彩的微观数字,成了国家统计局汇总的宏观数据后距离鲜活的日常生活现实该有多远!这一现象折射出村级报表乃至统计报告制度上的严重缺陷和偏差。微观层面看似微不足道的“游戏”,其危害性是可想而知的。这一切给我们留下了超出“游戏”事件之外的无尽思考。

在当下政治体制环境下运行的这些游戏本质上不只是技术的问题,而是由乡土世界的政治格局决定了的政治问题。当统计实践同权势联姻时,乡村干部乐此不疲地在发展蓝图和政绩总结上进行加减乘除。从公共政策的角度来说,富有说服力的真实数据有利于制定适当的公共政策和干预行动,反之,严重的统计失实则有可能导致党务政务官员做出失当的决策。强化问责惩处机制自不必说,改变用数字来衡量政绩的体制也势在必行。此其一。

上文讨论的政治环境对社会科学实证研究的数据收集不能不产生一定的负面影响。对于从事实地调查的社会科学工作者来讲,借助现成的官方数据固然便利,但这个个案多少提醒我们,直接利用现成数据时起码不能简单化地从表面上去理解一些官方数字,也不能不警惕各种陷阱。假如源头的原始数据本身就存在问题,不消说,据此进行的研究以及得出的结论即是大可疑问。此其二。

对于乡村研究来说,虽然数据的准确性是了解、认识、研究和解决人口问题的关键所在(周浩,2006),但仅有量化分析是远远不够的,把有血有肉活生生的人变成僵化数字的量化分析不足以就隐含在聚合性数据背后事情为何发生和需要何干预等提供洞见。更何况有的研究对象是无法量化的。质性研究可以给冰冷的统计数字加上人性化的面孔,因而多少可以弥补其一些缺陷。笔者无意厚此薄彼,我所激赏的是质性与量化方法的三角交叉(triangulation)[13].此其三。

以“究天人之际,通古今之变”为己任的知识者要自觉反省,变平面的数据罗列为纵深的理论挖掘;化空洞的清谈为实在的行动。将剥离甚至背离了社会现实的概念继续用于社会实践显然无助于现实问题的解决和学术理论的提升。乡村发展的实践已呼唤对这些术语进行重新概念化和理论化。

文章出处:北京大学《市场与人口分析》2006年第2期