摘要:平台情境下,企业社会责任缺失与行为异化行为的频频发生反映出企业社会责任治理呈现出治理主体缺位、治理资源分散与治理手段滞后等碎片化局面,企业社会责任治理亟需迈向治理共同体思维。本文系统研究了企业社会责任治理共同体的理论脉络,认为企业社会责任共同体是对传统企业社会责任治理理论的延续与引申,企业社会责任治理的有效性依赖于治理主体所形成的治理共同体组织运行目标与运行机制的合意性与合理性。更进一步地,本文分析了企业社会责任治理共同体形成的现实缘由,即宏观社会责任制度供给不足或严重缺失、中观层面的公民社会监督乏力以及微观组织层面的社会责任意识薄弱与“社会脱嵌”;同时,发现企业社会责任治理共同体具有治理理念的社会化、治理主体的多元化、治理目标的一致性、治理资源的开放性与治理边界的动态性等多重特征。在平台情景下,平台企业社会责任治理共同体实现过程在于基于分层分类的治理逻辑,推进异质性不同生态位成员的社会责任行为治理,形成主要生态位与扩展型生态位的协同共治的治理机制,最终实现将平台商业生态圈打造为可持续性的社会责任生态圈的共同治理目标。

关键词:企业社会责任治理;治理共同体;平台商业生态圈;生态位

基金项目:国家社会科学基金重点项目(18AGL011);国家自然科学基金面上项目(71472186)

一、引言

长期以来,在企业个体社会责任认知层面,基于新古典学下企业经济属性本质观的企业社会责任附属性以及对于企业社会责任内容、功能与效应认知的模糊性,企业自身对于社会责任内部治理严重匮乏,形成了政府一元主导的企业社会责任治理外部格局,政府等监管主体在企业社会责任治理过程中扮演着企业社会责任行为的制度供给者、推动者以及评价者等多重治理角色[1]。这意味着与企业社会责任行为息息相关的企业利益相关方以及社会监管主体、社会公众对企业社会责任行为的关注力度不足,治理参与意愿严重匮乏,在治理主体层面缺乏企业社会责任治理共同体的基本理念,对于企业社会责任缺失与异化行为的治理不尽人意。从企业社会责任行为实践层面来看,近年来,平台经济与共享经济等新经济形态对经济运行范式的影响逐步深化,各类平台型企业成为主导商业生态圈资源配置的重要微观组织载体。然而,在平台经济与共享经济大步迈进的同时也产生了诸多的社会责任缺失与异化问题,这些问题仍然难以有效根治,如直播平台的涉黄问题、共享平台的用户信息安全问题、网购平台的假货劣货问题、搜索平台的信息真实度问题、交通出行平台如滴滴的人身安全保障问题等,平台经济背景下所产生的一系列社会责任行为异化事件给经济社会带来严重的负外部性。诸多社会问题的出现进一步引起了学界对平台经济背景下企业社会责任行为治理的反思与研究[2-4]。遗憾的是,目前对于平台情境下平台企业社会责任缺失与异化行为的治理大都呈现出碎片化局面(fragmentation)。治理的碎片化源自于公共管理领域中的一个重要概念,即不同的治理主体在应对社会问题与公共性问题的治理过程中呈现出治理主体之间相

互割裂独立、治理手段相对单一以及治理制度分散、资源配置分散化、缺乏组织间的协同等问题[5]。一个典型的表现是平台情景下的交通出行平台网约车的社会责任治理主体(包括交通运输部门、公安部门、通信部门以及城市管理等政府部门)对网约车平台的社会责任行为拥有治理功能;但实际上,在治理网约车平台所产生的乘客安全问题等社会责任缺失行为中,由于各类企业社会责任治理主体缺乏基于治理共同体下的整体协作协同式治理思维,而出现治理主体缺位、错位与治理手段滞后与失效等社会责任行为治理碎片化的困境。因此,在企业社会责任治理层面,亟需由社会责任治理碎片化的困境转向多方企业社会责任治理主体之间的协同与共生共融,包括治理目标共生、治理主体共生、治理制度共融、治理资源共享、治理机制共治,由此形成企业社会责任治理共同体。

从已有研究来看,尽管学界已经意识到治理企业社会责任异化问题的重要性[2-4],但在一定程度上对于企业社会责任治理主体与治理对象之间所形成的企业社会责任治理共同体仍然缺乏研究。首先体现在对企业社会责任治理的理论缺乏认知,在企业社会责任治理过程中缺乏相应的治理共同体理念,难以针对平台情境下独特的平台商业生态圈结构形成社会责任共同治理的思维理念;其次,学界的相关研究及时地注意到了基于协同治理思维搭建政府、企业与社会面向企业社会责任缺失与异化行为的治理框架,但具体而言,对企业社会责任治理共同体的内涵特征、主要运行范式、运行框架以及运行过程都缺乏研究,尤其是在平台情境下企业社会责任治理共同体到底该如何理解以及其又如何运行也缺乏相应的理论回应,使得平台情境下的平台企业社会责任缺失与异化行为难以得到有效根治。基于此,本文试图沿着上述研究缺陷,对企业社会责任治理共同体的内涵与特征理解以及运行范式进行解剖,沿着企业社会责任治理共同体为何形成(理论脉络)、如何理解(内涵理解)以及如何运行(运行范式)的基本逻辑框架,对企业社会责任治理的理论脉络进行系统梳理。企业社会责任治理共同体是企业社会责任治理的实现形式,是一定组织范围内下以共同的社会责任愿景为目标,基于各类行为主体(组织与成员)之间的社会责任知识、社会责任实践资源整合与资源共享而形成的相互依赖、相互协同与相互耦合的共生型结构,旨在共同推动社会责任实践组织成员的履责意愿、履责知识技能以及履责绩效的提升,最终推动企业社会责任实践的可持续,具有治理主体的多元性、治理目标的一致性以及治理资源的开放与共享性等多重特征。在企业社会责任治理的运行范式上历经多次范式变迁,主要存在以政府为元点所形成的单一式治理共同体、以供应链为治理元点所形成的链式企业社会责任治理共同体以及以产业集群为治理元点所形成的网络式社会责任治理共同体。而在21世纪平台经济背景下,以平台型企业搭建的商业生态圈为治理元点的平台型企业社会责任治理共同体已经形成。因此,面对平台情境下层出不穷的企业社会责任行为异化现象,本文进一步对平台情境下平台商业生态圈式的社会责任治理共同体下的治理目标、治理逻辑思路以及治理的主要机制进行了重点研究,从而为平台经济情景下的企业社会责任治理提供新的理论参考,为破解各类平台型企业所出现的层出不穷的企业社会责任异化现象提供新的实践启示。

二、企业社会责任治理共同体的理论缘起

基于企业不同本质观对企业社会责任行为逻辑的不同理解,形成了相应的企业社会责任内容维度、企业社会责任行为的目的导向以及企业社会责任实践的组织载体。在企业社会责任行为实践过程中,由于企业具有不同的社会责任基础认知、社会责任实践能力以及社会责任实践目的,使得企业社会责任实践过程中难以产生一致性的价值创造效应,以至于走向企业社会责任行为的对立面,即企业社会责任缺失与社会责任行为异化。企业社会责任治理理论是对传统企业社会责任管理与实践理论的延续,是推进企业社会责任行为可持续的新范式转向。

(一)企业社会责任:多重理论视角下的脉络演进

自谢尔顿提出企业社会责任概念以来①,企业社会责任的理论基础、研究流派以及研究内容也有近百年历史。在近百年的企业社会责任理论思想与实践的双轮驱动过程中,尽管学界对于企业社会责任的前置影响因素、内容评价模型以及影响效应的相关研究一直在延续,但是学界对于企业社会责任的基础理论与未来前景还远远未达成一致的共识,甚至一直处于一种极具争议的状态之下。从企业社会责任的理论基础来看,新古典经济学认为企业的本质是一个生产函数,是在给定劳动力、资本与技术等要素约束下追求产出最大化即利润最大化的过程[6]。基于新古典经济学的理论基础,企业社会责任行为作为一种促进社会福利改善或产生正外部性的企业公共性性行为自然被排斥在外,企业社会责任本质上是企业的一种自愿性慈善行为,正如Bowen于1953年在企业社会责任的开山之作《商人的社会责任》中指出,企业社会责任是商人基于道德向善的一种自愿性行为[7]。追求股东利润最大化的经济责任成为新古典经济学下企业社会责任内容维度的重要理论基石,正如Friedman于1962年在《资本主义与自由》中所提到的:“在自由的经济环境中,企业有且只有一个社会责任就是使用其资源从事经营活动以增加利润[8]。”同时,在这一理论基石下,企业社会责任实践的基本载体是商业组织,商业组织与内外部利益相关方的关系是基于成本—收入的价格关系而言的,基于新古典经济学的商业组织极度地追求利润最大化,造成难以摆脱商业组织“社会脱嵌”的后果,即难以有效将自身的经济使命有效融入社会环境维度,甚至完全摒弃社会环境使命而产生单一性的经济使命,造成了商业组织的社会责任行为实践过程中产生诸多的企业社会责任缺失行为(corporate social irresponsibility,CSIR)以及企业伪社会责任行为等诸多异象,商业组织的社会责任行为可持续问题也难以得到有效消解[9]。

① Shelton,O.The Philosophy of Management[M].London:Sir Isaac Pitman and Sons Ltd.,1965:70-99.

正是由于新古典经济学下企业社会责任内容边界观所产生的种种企业社会脱嵌行为难以消解,社会学理论、制度主义理论对企业的本质认知进一步扩充,认为企业不仅仅是新古典经济学所描述的纯经济组织,更是一种承担社会职能的社会组织,正如Davis所倡导的那样,企业的社会责任应该与它们的社会权力相匹配,即形成“社会权利—社会责任”的责任铁律[10]。在社会组织观理论基础下,企业社会责任正如同企业公民行为,企业社会责任行为取决于社会对于公民的社会权利与社会义务的要求,如合法合规经营、践行社会公德与产生正面积极的社会影响。一定程度上,企业甚至是实现社会公共政策目标的一种社会工具[11]。在社会学为基础的企业社会责任内容边界观下,盈利性社会组织、社会企业成为企业社会责任行为实践的重要载体或推进载体,在一定程度上改善了新古典经济学下商业企业市场失灵而造成的公共价值创造乏力与缺失的局面;但基于社会价值本位的社会企业由于其自身的商业性元素市场竞争能力较低,其自身的造血问题以及可持续成长问题仍然难以得到有效的破解[12]。其后,经济社会学、新制度主义观修缮了上述两类理论逻辑起点的缺陷,主张企业是一种经济复合型组织,具有经济属性与社会属性的融合状态,这决定了企业对于社会责任实践的基本态度以及责任实践的可持续。在经济社会学的观点下,企业在承担经济责任的同时也涵盖了向其社会性的利益相关方主体承担社会责任,如更广义层面的社区、政府与社会环境等承担公共责任。Carroll认为企业社会责任由经济责任、法律责任、伦理责任和以慈善捐赠为代表的自行裁量责任构成,形成了“塔底—塔尖”依次递进的社会责任金字塔内容模型[13]。而立足于经济社会学、利益相关方理论以及新制度主义理论的企业社会责任行为实践载体则是依托于共益企业(benefit corporation)这一新型的微观组织载体,期望通过组织的市场逻辑与社会逻辑的双重逻辑共生共融,打造新古典经济学下的市场逻辑与社会学理论下的社会逻辑二者共存的组织双元制度空间,从而有效规避企业社会责任行为异化与行为乏力的问题[9],形成可持续的商业模式,从而创造涵盖经济、社会与环境价值的综合价值以及创造更广义层面的共享价值[14-15]。

(二)企业社会责任治理:社会责任管理的范式转向

在理论层面,企业社会责任治理的根源是解决推动企业社会责任行为和持续的问题,即企业社会责任作为一种企业正外部性行为,如何实现企业社会责任行为的可持续性,最大程度地规避企业在运营管理过程中呈现出的诸多负外部性行为,包括企业社会责任缺失问题、企业伪社会责任行为以及企业社会责任寻租行为,并最大程度地推动企业增进社会福利的意愿、动力与行为。实质上,企业社会责任治理衍生于治理理论。全球治理委员会将治理一词界定为各种公共或私人的个体和机构管理其共同事务的诸多方式的总和[16]。在企业社会责任行为实践过程中,不同的社会责任基础认知、社会责任实践能力以及社会责任实践目的使得企业社会责任实践过程中难以产生一致性的价值创造效应,甚至走向了企业社会责任行为的对立面,即企业社会责任缺失与社会责任行为异化。企业社会责任治理理论是对传统企业社会责任行为管理的延续,从企业社会责任治理主体来看,涵盖了各类微观企业组织、社会组织、政府组织以及企业利益相关方与公民社会;企业社会责任治理的对象不仅聚焦于传统社会责任制度供给中的大型国有企业、行业主导型企业以及具有潜在社会风险的企业,并且涵盖企业社会责任实践的各类微观企业组织包括大、中以及小微企业、平台型企业,也包括在所有制层面的国有企业与民营企业,即将各类企业分层分类放置于企业社会责任行为治理的统一框架之下。企业社会责任治理的过程在于各类治理主体对企业社会责任的行为实践过程的共同监督与激励,以合作、共享与信任作为企业社会责任治理的基本有效机制。同时,多元治理主体的形成基于共同的情感与价值认同的价值观管理的治理共同体组织,以共同的综合价值创造目标推进企业社会责任行为的可持续。但需要指出的是,基于企业社会责任治理的范式在推进企业社会责任行为可持续时也需要前置条件,企业社会责任治理的有效性依赖于治理主体所形成的治理共同体组织合理与合意的运行目标与运行机制,能否建立共同认同并行之有效的运行机制是企业社会责任治理共同体能否推进企业社会责任行为可持续的关键。

(三)企业社会责任治理的现实困境:迈向治理共同体的现实缘起

企业社会责任不仅仅是组织的一种理念,而是最终需要通过组织的一个个社会责任实践议题予以落地实现[17]。在企业社会责任实践的过程中,涉及到种种社会主体如与企业社会责任实践直接相关的议题对象、社会责任行为的支持型主体如制度供给主体政府、以及参与企业社会责任实践的各类社会组织与组织成员。然而,在企业的社会责任实践过程中,产生了种种的企业社会责任缺失行为、企业伪社会责任行为以及企业社会责任寻租行为等各类实践异化行为,而在企业社会责任缺失与异化行为的背后,可能是宏观社会责任制度供给不足或缺失、中观层面的公民社会监督乏力以及微观组织层面的社会责任意识薄弱或“社会脱嵌”。在制度环境层面,企业社会责任的制度供给仍然不足,对于企业社会责任实践的制度供给仍然停留在倡议指南层面,呈现出以诱导性制度为主的制度供给特征;且从宏观制度供给与监管主体对企业社会责任缺失与异化的治理过程来看,呈现出制度缺失与制度供给不足双重状态。其背后的原因在于对于不同类型的企业社会责任行为的监督与治理的权利配置结构不合理,企业与相关政府监管产生的社会责任寻租事件的广泛存在[18],导致相关监管部门的治理错位与治理缺位两种状态。如“三聚氰胺事件”“长生疫苗门事件”等,这些事件的背后一定程度上也是由于政府相关监管部门监管缺位或政治寻租,加剧了企业社会责任缺失行为的蔓延。在制度供给对象上也难以完全覆盖所有类型的异质性企业,目前仍然以国有企业、上市公司的社会责任行为实践如社会责任披露等制度供给为主。且在平台经济背景下,平台型企业成为践行社会责任行为实践的新载体组织,但目前在社会责任制度供给层面,政府对于推进平台型企业的社会责任行为实践以及规避平台型企业社会责任行为异化的制度供给处于缺失状态,对于第三次工业革命下的新经济形态下新一轮技术范式如人工智能、大数据企业背后的社会伦理问题严重缺乏前瞻性的社会责任制度安排,使得平台情境下的企业社会责任治理制度呈现出相对缺失的状态[19]。

从中观层面的公民社会来看,与西方国家拥有发达的公民社会相比,我国公民社会的发展起步较晚、力量较弱、作用有限。然而,公民社会在推动企业社会责任发展中却是一股不可忽视的力量,公民社会的发育不成熟使得企业社会责任治理过程中社会公众的参与意愿与途径相对缺失,更有甚者,一些行业组织、非政府组织、非盈利组织或商业机构往往为了纯粹性地扩大自身的社会影响力,或者为了从企业获得商业服务的业务,开展一些并不科学且具有明显偏向性的社会责任评价或设立相关奖项,甚至将评价结果或奖项发放与企业是否给予自身好处相关联,其结果是机构得到好处但却将企业社会责任引入歧途,引发企业社会责任运动进程的整体倒退[20]。最后,聚焦于企业社会责任实践本身的组织载体层面,商业组织对于企业社会责任的认知以及对于企业社会责任实践的目的不尽一致,道德慈善观、社会风险防范观、社会福利观、战略工具竞争观、综合价值创造观等认知观念广泛存在,诞生出诸如企业社会责任行为实践“赚钱论”“工具论”与“公共物品论”等错误认知,甚至在一定程度上存在企业社会责任行为实践的悲观思潮[21]。更为严重的是,在企业社会责任认知模糊或错误认知误区下,产生了大量的企业社会责任缺失与异化行为,“三鹿奶粉事件”“瘦肉精风波”“白酒塑化剂事件”“长生疫苗门事件”等各类商业组织的社会责任缺失事件层出不穷[21]。尤其是近年来,平台经济与共享经济等新的经济形态给人类的生产与生活带来颠覆性革命的同时,平台情景下的平台型企业也出现了大量的企业社会责任缺失事件如“百度魏则西事件”“滴滴打车空姐被害事件”以及共享单车ofo的大量用户押金难退等。这些都在客观上需要企业社会责任治理理论对规范企业社会责任行为、推进企业社会责任可持续等方面予以回应[4]。

三、企业社会责任治理共同体:核心内涵与特征理解

(一)共同体的核心内涵

“共同体”这一概念最早来自于社会学家迪南·滕尼斯(Ferdinad Tonnies)在1887年出版的《共同体与社会》,意指任何基于协作关系的有机体组织形式[22]。20世纪20年代共同体被译为“community”,并迅速成为欧美社会学研究的一个重要概念,英国社会学家麦基佛更是在《共同体:一种社会学的研究》中进一步对共同体展开系统的研究,强调共同体由具有分享与实现共同利益的成员构成,并以一定的组织形态作为基本的载体。“共同体”在20世纪30年代引入我国后,各领域如教育学、心理学、社会学、政治学、管理学、经济学以及国际关系等学科都基于自身学科相关研究议题对共同体进行了相关研究,主要包括“学习共同体(learning community)”“人类命运共同体(community of human destiny)”“创新共同体(innovation community)”“科学共同体(scientific community)”“经济共同体(economic community)”和“生态共同体”(ecological community)等。因此,从共同体的本源含义来看,共同体意味着具有一定关系的社会主体形成的一种相互依赖、相互协作与相互分工的群体结构,并基于特定的群体规范形成一定的共同体价值认知,是一种基于社会认同与心理认同的社会联结方式。相较于社会分散式的机械结构,实质上群体之间具有分离性而言,共同体是基于共同的目标聚合在一起形成的共同组织与共同行动,在结合方式上是有机统一的整体,包括血缘共同体、宗教共同体、地域共同体、行业共同体以及宗教共同体等。同时,与经济学理性人假设下追求等价交换以及追求个体利益最大化的行为假设不同,在共同体中的社会行为主体追求利他性动机,即共同体中的社会成员基于共同体所形成的整体利益而不是基于个体理性人利益最大化的行为假设形成共同体的整体性行动。最后,共同体以有机主体组成有机网络,这种有机性体现为共同体内组织结构的有机性以及组织功能的有机性,前者是共同体内的组织之间是异质性的个体,但却结构互嵌;后者是共同体内的组织资源要素都能发挥有效作用,共同实现共同体的相应目标,是共同体内的主体之间功能要素相互协同、相互补充,并通过协同、共享、合作与沟通实现共同体组织运转体系的稳定性[23]。

(二)企业社会责任治理共同体的内涵特征

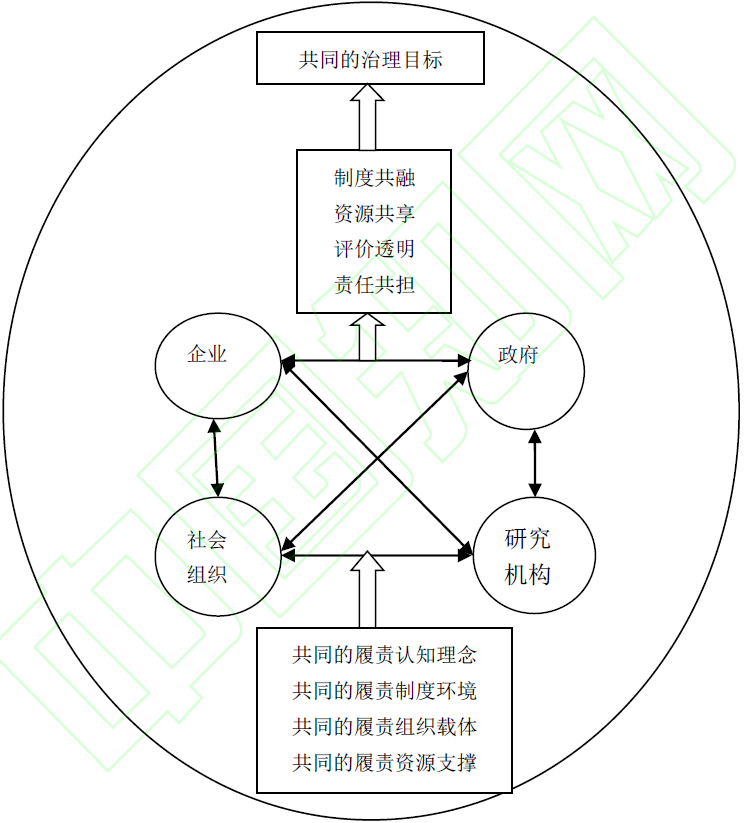

企业社会责任行为本身的可持续需要企业社会责任治理予以规范、引导与协调。总的来说,在企业社会责任治理过程中,企业社会责任行为的实践过程涉及到一系列的组织内部成员和组织外部的各类组织,且企业产生社会责任行为缺失与异化也与企业所处的宏观制度环境以及市场环境紧密相连,因此企业社会责任治理过程中,需要一系列的组织内成员与外部组织协同参与以及相互合作,从而产生相互嵌入的社会责任治理共同体,推进企业社会责任行为的可持续。而“治理共同体”脱胎于治理理论,是被用于分析治理主体之间的联结关系、治理机制与手段以及治理技术与能力等维度的综合情景框架。因此,企业社会责任治理共同体是一定组织范围内下以共同的社会责任愿景为目标,基于各类行为主体(组织与成员)之间的社会责任知识、社会责任实践资源整合与资源共享而形成的相互依赖、相互协同且相互耦合的共生型结构,旨在共同推动社会责任实践组织成员的履责意愿、履责知识技能以及履责绩效的提升,最终推动企业社会责任实践的可持续。

图1 企业社会责任治理共同体的基本框架

资料来源:作者绘制。

更进一步地,企业社会责任治理共同体具有如下特征:

1.社会责任行为治理理念的社会化

企业社会责任行为是企业基于其社会属性的一种外部性行为,这种行为的背后是企业经济属性下的个体理性向社会属性下的社会理性迈进的结果。而企业社会责任治理共同体的企业社会责任治理理念不再是聚焦于单一性主体的个体治理,而是强调社会责任行为治理共同体下的共同治理,即对一定组织范围内如供应链组织、集群组织、企业联盟组织载体范围内的企业社会责任共同治理的理念强调治理的社会化,即通过共同的利益相关方共同推进一定范围内的企业的社会责任实践以及社会责任缺失与异化行为的治理,从而实现治理资源的社会化最优配置,充分发挥共同体内某一治理主体的治理优势,形成优势互补、治理责任共担的治理过程社会化的共同治理理念,共同打造一定组织载体范围内的良好的企业社会责任实践生态空间,实现社会责任治理共同体内的治理主体整体式、合作式、共赢式以及共益式治理的局面,最终实现治理共同体的结构稳态。

2.社会责任行为治理主体的多元化

在企业社会责任治理共同体中,包括基于企业社会责任实践行为的实施主体——各类微观市场组织,各类微观市场组织从产权性质来看包括国有企业、民营企业以及外资企业,从企业规模来看包括大型企业、中型企业以及小微型企业,从组织形态来看包括商业企业、社会企业以及共益企业(benefit corporation)等各类企业社会责任实践组织[14-15]。各类微观市场组织基于自身的社会责任战略定位以及社会责任实践的资源存量,对企业社会责任行为的个体治理的功能认知与治理方式、力度也存在一定的差异,即在企业社会责任治理共同体中,基于企业个体社会责任治理主体的微观市场组织也存在异质性,这种异质性有助于微观市场组织在企业社会责任治理共同体中相互分享履责经验与履责知识。同时,在治理主体所形成的治理共同体中,既包括实体性的治理主体如企业个体社会责任行为治理主体、政府社会责任治理主体;也包括虚拟性的网络空间治理主体,如网络平台经济范式下的虚拟经济组织的交易空间。另外,对于虚拟网络平台的社会责任行为治理需要借助实体性组织治理,同时也需要嵌入虚拟性的网络治理组织以及虚拟信息技术单元,以实现共同体治理主体的包容性以及网络化。最后,企业社会责任治理共同体内的治理主体具有分层性,各主体之间可能依据各自的功能优势与治理要素资源形成多个模块、多个单元下的层次结构,但本质上仍属于多重层次叠加下的共同体治理体系。

3.社会责任治理共同体治理目标的一致性

在企业社会责任治理的目标维度,社会责任治理共同体中的组织成员对于企业社会责任行为实践的可持续,确保企业综合价值创造的最大化具有一致性的目标认知。尽管社会责任治理共同体中具有异质性的治理主体,每一种治理主体具有不同的治理功能与治理侧重点,面对异质性的治理主体之间可能产生差异化的治理取向;但社会责任治理共同体能够基于共同体所依托的具体组织载体对异质性的治理主体之间的不同价值目标取向进行整合,如在面向供应链载体的社会责任治理共同体中,供应链中的龙头企业能够基于责任契约制度以及声誉制裁等治理工具对上下游的不同价值取向的企业社会责任行为予以治理,引导处于同一供应链条的企业之间的社会责任行为相互协同形成一致性的共同的社会责任目标,从而避免因供应链上某一环节的社会责任缺失而使得整个供应链的价值创造损毁的情况,创造有助于供应链整体经济与社会价值创造的协同效应。

4.社会责任治理共同体治理资源的开放性

企业社会责任行为实践的过程本身就是一个不同社会主体之间共同创造涵盖经济、社会与环境的综合价值的过程以及与社会性利益相关方共享价值的过程[24-25]。这就决定了与企业社会责任行为相关联的社会主体之间在共同共享与共创价值的过程中也必然需要充分共享对企业社会责任行为治理所需要投入的资源要素,即在价值共创与共享的同时也必然伴随着治理企业对社会性利益相关方实施的价值创造(企业社会责任行为)的过程,由此才能够可持续地推进企业通过与利益相关方合作的机制来实现同社会性利益相关方的价值共创与价值共享的可持续性。企业社会责任治理共同体着眼于不同治理主体(社会性治理主体与经济性治理主体)对社会责任行为效应一致认同的目标,将具有不同优势的治理主体聚集在同一个场域内,各治理主体能够在共同体的同一场域内充分共享要素资源,针对解决相应的社会责任缺失与异化问题而共享各自的优势资源和能力,并将各自现实与潜在的优势资源和能力在共同体场域内充分共享,包括将基于价值偏好和优势贡献的多元资源要素相互交叉、相互嵌入以实现治理共同体内的多层次与广领域的跨主体、跨领域与跨界合作,最终提高企业社会责任行为治理的知识创新和要素共享的充分性,从而实现共同体内治理资源的互补效应、耦合效应以及共享效应。

5.社会责任治理共同体边界的动态性

平台经济背景下,移动互联网、云计算、大数据等新兴技术为企业社会责任网络化治理提供了新的治理工具,并进一步推动着企业社会责任治理结构的网络化变革,从而使得传统的企业社会责任治理边界更加柔性化与弹性化。尤其是在基于平台经济下的社会责任治理共同体中,依托平台型企业所构建的平台商业生态圈不仅实现了不同社会主体的链接,形成社会责任行为治理网络生态圈,还将传统的企业社会责任治理边界由单一的点对点式的原子式边界、线性的价值链边界以及网状的价值网边界拓展到基于平台的商业生态圈边界。在这基于商业生态圈的社会责任治理共同体中,既存在以各网络节点为基石的原子型单一点式治理共同体,也存在基于同一行业或供应价值链条治理的链式治理共同体[26],还存在基于某一虚拟集群网络或企业联盟的网状式治理共同体[28-29],因而进一步增加了企业社会责任治理共同体边界的柔性程度。平台商业生态圈的社会责任治理共同体内的治理主体成员基于自身的私有性资源通过平台网络的交易互动机制将私有性资源转换为网络公共性资源,并在平台双边网络群体之间发挥同边网络效应与跨边网络效应,从而丰富了企业社会责任治理共同体内资源的弹性程度。由此可见平台经济背景下企业社会责任治理共同体的重要特征为实现了共同体治理边界的柔性化与弹性化。

四、平台情景下的企业社会责任治理共同体:范式生成与运行过程

在企业社会责任治理共同体形态上,企业社会责任治理共同体大体上历经了“政府—企业”的原子式治理形态向基于供应链情景的线性价值链式治理形态以及基于产业集群、联盟网络的网络化治理形态转变[2]。然而,随着平台经济与共享经济不断向前推进,支撑平台经济与共享经济运转的组织载体无疑都是平台型企业,但在平台情景下,不管是网购平台、娱乐直播平台、搜索平台还是交通出行平台,都不同程度地产生了大量的企业社会责任缺失与异化事件,种种平台型企业社会责任缺失与行为异化现象的出现都促使学界进一步反思平台情景下的社会责任治理问题[2][4]。面对平台商业生态圈内成员的复杂性、动态性、嵌套性与网络外部性等多重特征,平台情景下社会责任行为的治理也需要新的治理共同体范式以适应平台商业生态圈下的社会责任行为情景。在平台情景下的企业社会责任共同体新范式下,平台情景下社会责任行为的治理特征主要体现为治理对象、治理结构、治理行为、治理方式与工具以及治理边界的新特征。

(一)平台情景下企业社会责任治理共同体的范式生成

互联网平台情景下,平台型企业作为链接市场供给侧用户与需求侧用户的独特组织,平台情景下组织范式由传统的供应链、产业链向生态圈迈进[2]。这就意味着在平台情景下企业社会责任治理的治理对象、治理结构、治理行为、治理边界和治理目标较之于传统的企业情景呈现出强烈的反差。首先,从治理对象来看,传统社会责任行为治理对象仅仅只是治理单边市场下的交易过程,目的仅在避免在企业与直接性或间接性的消费者交易过程中产生社会责任行为的异化;而在平台情景下,平台型企业将市场中的供给侧与需求侧链接与集聚于平台组织场域,且平台型企业自身通过提供界面沟通与交易技术服务参与到集聚于平台内的双边市场用户的价值过程中,这就意味着平台情境下的社会责任治理不仅仅需要治理抽象意义上的市场交易下的经济行为,更需要治理“平台”,因为一个个平台链接了一个个“双边市场”。因此平台的归属主体“平台型企业”就成为了企业社会责任治理的重要治理对象。同时,传统的社会责任治理对象的联结关系基于传统经济学与管理学范式下最基本的利润最大化的逻辑关系,企业与企业之间、企业与内外部利益相关方之间之所以愿意以一致的方式参与解决社会问题或履行社会责任等行为的原因主要在于企业其本身的供应链条的利益关系制约,从而形成责任关系的线性式的传导。而在平台经济背景下,企业社会责任治理对象关系的一个重要而显著的特征则是治理对象的关系不再是基于利益价值链条的工具性关系,而是依托平台这一履责载体实现合作,在这一平台网络结构中,传统的科层制、等级式、层级式的社会责任治理对象关系被极度弱化,在网状的结构特征下各方社会主体在平台履责价值观的作用下充分协同与共享自身的优势履责资源与经验知识,从而发挥资源的互补与协同作用,形成平等的、协同共享的伙伴联结关系。

其次,从治理结构来看,传统社会责任治理范式下的点对点的原子式治理属于科层式的治理结构,其治理方式主要是通过强制性的规制命令使得治理对象的行为合乎社会期望;线性化的企业社会责任治理属于线性管控式的治理结构,即节点之间的线性传导与控制,治理方式主要通过经济性的契约或合同规避由于治理对象的机会主义倾向而带来的社会责任行为异化;联动型的企业社会责任治理属于层级式的治理结构,即集群企业之间的模块化分工后产生不同的模块层次,基于多中心的利益相关方主体规范模块内企业的社会责任行为。然而,平台情景下由于双边市场中的用户大量集聚于平台界面,市场中具有同质或互补型的社会性主体基于价值偏好与价值诉求集聚于平台网络中,并根据其自身的资源能力、履责意愿形成不同大小的网络节点单元,从而形成了网络化结构下的平台型企业商业生态圈,商业生态圈内的成员在平台界面内能够相互即时联结,并能够在交易与互动过程中共建、共享与共促平台内的资源要素,产生相应的网络传导效应。因此平台情境下的治理结构已经由科层式、线性管控式与模块层级式的治理结构转向了网络化的治理结构。从治理行为来看,在平台情景下,平台型企业内的用户基数取决于平台自身的服务构架能力以及服务质量,但更为关键的是取决于平台所链接供给侧的服务质量与服务内容。且由于同边网络效应与跨边网络效应的存在,使得“双边市场”下的平台型企业商业生态圈内的任一用户的社会责任行为都存在极大的外部效应,显然依靠传统的治理范式如在点对点的原子式治理中,基于政府主导的企业社会责任治理共同体中政府对企业的社会责任科层化治理俨然无法解决于平台网络情景下由于平台商业生态圈内任意用户的社会责任异化行为而带来的巨大的负外部性问题,典型的事件如百度“魏则西”事件发生后,政府仅将“百度的竞价排名”定性为互联网广告,并要求将百度的广告排名算法的标准从付费数额转向信誉度为主要权重,而并没有意识到平台型企业的社会责任异化行为在所链接的双边市场中存在的巨大的负外部性问题,使得百度“竞价排名”下的社会责任隐患仍难以消除。

从治理方式与工具来看,在传统的企业社会责任治理共同体中,较为常用的治理方式主要是采取外部的制度性约束以及规制工具进行治理,如基于政府主导下的原子式的企业社会责任共同体中,政府往往基于“命令——控制”式的企业社会责任治理方式,采用较为强制性的约束制度与惩戒措施治理企业社会责任的缺失与异化行为。但是在平台经济情景下,平台型企业所链接的商业生态圈内结构的复杂性使得传统的政府主导的社会责任治理共同体难以进入平台治理场域,传统的政府或社会组织的单一的规制性与倡议性的治理工具难以有效兼容平台场域的复杂性。尤其是平台经济下的企业社会责任行为往往具有较大的网络效应与外部性,传统基于政府主导的治理共同体、供应链下的治理共同体以及产业集群下的企业社会责任治理共同体难以面对平台商业生态圈的跨供应链、跨集群网络以及跨政府组织的结构特征。平台经济的多重属性决定了平台所链接的经济性与社会性主体具有多重功能,传统治理共同体范式下的治理工具以及治理方式在面对嵌套性的平台场域时都会不同程度地失效。因此,亟需形成平台经济情景下新的企业社会责任治理工具与治理方式,且需要对与平台经济社会行为相关的治理主体所关联的治理方式与治理工具进行重新组织与再创新。

最后,从治理边界来看,在平台型企业这一基本履责载体下,依托平台实现了不同社会主体的链接从而形成履责价值网络生态圈,并将传统的企业社会责任治理边界由单一的点对点式的原子式边界、线性的价值链边界拓展到网状的价值网边界。在这一网状的社会责任价值生态圈中,既存在以各网络节点为基石的单一点式的治理个体,也存在基于同一行业或供应价值链条治理链条,进而增加了企业社会责任网络化治理的柔性程度。网状型的社会责任治理成员基于自身的私有性资源通过平台网络的交易互动机制从而将私有性资源转换为网络公共性资源,并在平台双边网络群体之间发挥同边网络效应与跨边网络效应,从而丰富了网络化结构下社会责任治理资源的弹性程度,在平台情景下治理边界实现了柔性化与弹性化。

(二)平台情景下的企业社会责任治理共同体的运行过程

1.运行的共同目标:打造可持续的平台型企业商业生态圈

平台情境下,传统的社会责任个体性社会责任行为演化为基于平台社会责任生态圈的社会责任共同体行为,即不再是以企业个体式的社会经济契约为纽带进行社会责任行为管理与实践,而是在平台内的双边市场用户主体之间与平台型企业之间形成社会责任行为、绩效与声誉绑定,从而重构了传统企业个体社会责任实践场域情景。平台型企业的社会责任治理共同体的运行意味着以平台作为基本载体实现平台内双边用户成员之间的社会责任管理与实践行为共同影响、共同依赖与共同扩散的社会责任管理与实践的组织场域。基于平台商业生态圈的社会责任实践场域意味着平台内的各类社会责任实践主体如平台企业为平台与平台之间、平台内买方与卖方、平台企业与双边用户之间的社会责任缺失与异化行为更加复杂,表现为平台企业之间、平台企业与平台内双边用户之间以及平台内双边用户之间等具有多层次与嵌套性的社会责任缺失与异化行为。因此,平台型企业的社会责任治理的逻辑元点为打造一个可持续的平台社会责任生态圈,具体来说即为通过构建平台生态圈内的共同社会责任目标,推动平台内双边用户主体与平台型企业形成一致性的经济、社会与环境价值偏好或期望,最终形成基于平台型企业社会责任生态圈的由众多的具有共生关系的双边用户群体(中、小、微企业与个体用户)所构成的社会责任共同体。在平台型企业社会责任生态圈中,异质性使得平台内双边用户群体在社会责任认知、社会责任实践意愿、社会责任实践能力等方面存在较大的差异,而平台型企业作为平台内社会责任生态圈的主导成员,能够在社会责任生态圈中发挥社会责任实践协调、机制构建与价值创造的重要功能,从而能使得平台社会责任生态圈内的履责主体、履责对象、履责议题与履责环境之间形成自组织式的生态网络空间。且生态空间内处于不同价值链条的各用户主体能够通过自我调节、知识共享以及协同合作最大程度地将自身所拥有的社会责任履责信息、履责知识与履责要素内嵌于或转化为平台生态圈的公共性资源。因此,在平台情境下,企业社会责任治理的共同目标在于将一个价值共创、价值共享下的平台商业生态圈打造为一个可持续性的社会责任生态圈(见表1)。

表1 传统企业社会责任生态圈与平台型企业社会责任生态圈的区别

资料来源:作者整理。

2.治理的核心逻辑:基于分层分类治理逻辑推进异质性生态位成员的社会责任行为治理

在平台型企业社会责任生态圈中,尽管双边市场中的不同生态位成员处于同一社会责任生态界面内,即双边市场成员基于解决某一特定的商业性社会问题集聚于某一平台社会责任界面之中,但并不意味着生态圈内平台型企业与双边市场成员具有完全一致的价值偏好与价值诉求。因此,对于平台型企业而言,其不仅需要向平台社会责任生态圈中的市场双边用户提供公共性社会责任治理基础设施如企业社会责任生态圈社会责任知识学习界面以及社会责任披露界面,更需要根据履责平台社会责任生态圈中的不同生态位成员的异质性需求形成分类治理的思路,即一方面需要对出现共性的社会责任异化行为事件形成统一的解决方案,打造基于平台型企业社会责任生态圈内共性社会责任问题导向型的社会责任治理界面;另一方面,也需要考虑平台社会责任生态圈中不同生态位成员的异质性,即不同生态位成员所产生的社会责任异化行为的影响效应大小与形成机理具有差异性,需要利用平台场域内社会责任市场治理的自发机制强调市场治理在平台社会责任生态化治理中重要作用,对处于不同生态位的双边市场成员进行差异化的分类治理,从而促进平台型企业社会责任生态圈的生态稳定性。在平台型企业社会责任生态化治理当中,将处于主要生态位的成员即核心型企业/主宰型企业作为治理重点,并围绕着主要生态位成员的价值链条中的上下游成员、模块化的能力互补型成员以及其他缝隙型成员形成社会责任生态化治理生态网络结构,平台型企业通过对社会责任生态圈界面内的生态化治理对象即不同生态位成员进行准确分类,从而明确平台型企业社会责任生态圈中的各个要素,构建平台社会责任生态圈内不同生态位的双边市场成员的运营行为有效协调、约束和激励的机制,调动平台社会责任生态圈内不同价值偏好的不同生态位成员共同参与价值创造活动,避免道德问题和信任危机的发生。最后,根据可能产生的社会责任异化行为(社会责任缺失、伪社会责任行为、社会责任寻租行为)的具体表现和危害程度构建分类治理机制,以确保平台型企业社会责任生态圈内各生态位成员的高效有序运行。

3.治理的共同机制:主要生态位与扩展型生态位的协同共治

在基于平台商业生态圈的社会责任治理共同体中,各类成员由于所处生态位的“态”与“势”不同,且生态化治理的实现过程的实质是生态圈内不同生态位成员的互动与功能演化,使得在平台商业生态圈的社会责任治理共同体中,存在着主要生态位成员如平台型企业、平台社会责任生态圈内核心型企业/主宰型企业、缝隙型企业以及扩展型生态位成员如政府机构、社会媒体与社会组织、研究机构等多种生态位成员,且不同的生态位成员在平台型企业社会责任生态圈中扮演着不同的治理角色并发挥着不同治理功能。

(1)主要生态位成员的治理功能实现。主要生态位中的平台型企业应该加强对平台界面内不同生态位成员的社会责任组织功能,通过对不同价值链条的生态位成员的社会责任目标设定与任务分解完成平台社会责任生态圈内的社会责任情景的设定,通过社会责任目标激励机制的设定,激发平台内社会责任生态圈内的不同生态位成员的履责动力与活性,实现平台企业社会责任生态圈内不同生态位成员参与到社会责任战略实施过程之中的目标。更为重要的是,平台型企业社会责任生态圈中的不同生态位成员具有同边网络效应与跨边网络效应的双重网络效应功能[30],平台社会责任圈内任何生态位成员的社会责任行为与平台型企业所制定的社会责任战略目标脱轨都会给平台型企业内的同边或跨边生态位成员带来严重的影响,同时会给平台型企业的社会责任声誉带来严重的伤害,因此需要平台型企业发挥社会责任战略目标的控制职能,对不同生态位成员的社会责任目标承诺、目标行为的影响范围进行有效控制与评估。而平台企业作为平台社会责任生态圈中的主要生态位,其在生态圈内的网络中心度的大小将直接影响到平台型企业对于平台社会责任生态圈内不同生态位成员的社会责任目标与行为的控制程度,一般而言,其网络中心度越大,说明其对于平台社会责任生态圈内双边用户的社会责任战略目标与社会责任行为影响的可能性较双边用户成员对于平台型企业的社会责任战略目标与行为的影响更大,因而平台型企业更易于将自身对于平台社会责任生态圈的社会责任战略目标与行为标准推介影响到整个生态圈的不同生态位的双边用户成员的行为之中。

对于平台社会责任治理共同体中的主宰型成员尤其是主宰型的供给侧企业用户而言,能够利用核心企业在价值链条中的主导能力即通过横向一体化与纵向一体化协调其在平台社会责任生态圈内所处价值链中的不同生态位成员之间的价值冲突,通过价值的模块化整合实现其对价值链条范围内其他生态位成员的社会责任机会主义行为或投机倾向的控制。且由于同属于价值链条的成员之间具有共同的价值创造目标,核心企业可通过激励价值链中的其他生态位成员的价值创造活动从而协调价值创造的一致性认知,进而建立价值链条中的基本社会责任行为秩序。同时,尽管在平台社会责任生态圈内其社会责任知识散落在不同生态位成员构成的不同网络单元中[31],但平台型企业社会责任生态圈内的核心型成员拥有其所处生态网络内的主导优势,能够通过构建社会责任知识共享与知识整合机制将散落在各网络单元中的社会责任知识进行捕获、分析及整合,通过其所处平台内的市场生态链契约进行网络路径分享,形成以核心型成员为中心的社会责任知识的共享效应。

对于平台社会责任治理共同体中的缝隙型成员而言,相较于社会责任生态系统中的核心型成员,其在社会责任生态圈中所占据的网络节点较小,网络联结密度较弱,因而在平台社会责任生态圈中更多地充当社会责任机制构建参与者及社会责任行为学习者的角色,而并不承担平台型企业以及平台社会责任生态圈内的核心型企业的治理角色与治理功能,但仍需要充分利用其独特优势,构筑自身独特的社会责任议题实践领域,并将其融入到现有的平台社会责任共同体的战略定位之中。更为重要的是需构建自身的学习机制,在与平台社会责任共同体中其他生态位成员之间的竞争与协作过程之中,不断获取社会责任管理与实践的显性与隐性知识,使之内化于其自身的社会责任行为实践过程之中,并在生态圈内的缝隙型成员之间形成动态扩散与传播学习的机制,在缝隙型成员之间的社会责任行为实践过程中不断进行知识转移,以形成平台型企业社会责任生态圈内社会责任治理目标、社会责任行为治理标准的内部学习与知识传导,最终形成缝隙型成员的整体性的社会责任认知的心智模式与社会责任议题实践模式,进而持续性地适应平台型企业社会责任共同体中的治理体系。

(2)扩展型生态位的生态化治理的角色功能实现。扩展型生态位主要包括其他同质性或异质性的竞争性平台型企业、政府机构、媒体与社会组织等。平台型企业的社会责任生态化治理也离不开社会责任生态圈中的扩展型生态位成员所发挥的作用。同质性或异质性竞争性的平台型企业在平台型企业社会责任生态圈中需积极扮演生态化治理的竞争者与协同者的治理角色。在社会责任生态圈中,平台型企业之间形成社会责任竞争系统与竞争界面,但仍同样处于平台型企业社会责任生态圈之中,二者之间相互竞争的系统参量是平台型企业社会责任生态圈持续演化的动力根源。因而在社会责任管理与实践的竞争过程中二者之间需要形成一致性的竞争秩序,避免失序竞争或非法竞争如腾讯QQ与360之间的恶性竞争而破坏平台型企业社会责任生态圈的稳定向前发展。对于政府机构而言,应当积极充当平台型企业社会责任生态化治理的外部“守夜人”,扮演好平台型企业社会责任生态圈的外部监督者、推进者与评价者的重要治理角色。一方面,企业需要积极针对不同平台型企业类型出台相应的社会责任管理与实践倡议,制定不同平台类别的社会责任监管规制与加强不同平台类别的履责相关标准建设,为不同类型的平台型企业提供社会责任愿景规划与社会责任制度供给,从而为平台型企业社会责任生态圈的稳定可持续提供制度环境支持。另一方面,企业需积极推进平台型企业的社会责任评价体系建设,但由于平台型企业通过搭建交易服务界面聚合了双边市场中具有不同履责意愿、履责动力与履责能力表现的不同用户成员,平台型企业的社会责任绩效涵盖了平台型企业作为独特的履责载体与平台内双边用户成员的双重社会责任表现,因而相较于传统型的企业社会责任平台体系而言,传统型的企业社会责任评价体系俨然无法适用平台型企业社会责任评价体系。因此对于政府而言,亟需重构平台型企业社会责任生态圈的社会责任平台标准与指标体系,同时应针对平台型企业社会责任生态圈内部所出现的社会责任行为异化事件加强对平台型企业的社会责任治理的内部介入,对平台准入标准规范以及交易运营流程进行重点关注,并对造成重大影响的平台内用户的社会责任异化行为进行介入惩治[32]。

生态圈内的扩展型生态位如社会媒体以及社会组织应充分扮演好平台型企业社会责任生态圈内社会责任行为的外部监督者的重要治理角色,通过媒体曝光平台、社会舆论平台对平台型企业社会责任生态圈内的社会责任异化行为进行重点曝光,一方面,通过正面舆论引导的治理方式提高平台型社会责任生态圈内的双边用户成员积极履行社会责任的意愿以形成良好的社会责任市场声誉;另一方面,通过负面曝光对存在社会责任异化行为的平台社会责任生态圈的不同生态位成员进行舆论施压,形成媒体曝光治理的扩散效应。同时,社会组织如研究机构应通过搭建各类平台型企业社会责任交流平台与信息披露平台加强各类平台型企业的社会责任治理经验的交流与知识分享,进一步推动平台型企业形成履责共识,并以中立性的角色进一步加强对平台型企业社会责任评价体系的研究,通过发布独立的第三方平台型企业社会责任评价榜单进一步推进平台型企业加强对平台型企业内部的社会责任治理体系的建设。

参考文献

[1]阳镇,许英杰.企业社会责任治理:成因、模式与机制[J].南大商学评论,2017,(4):145-174.

[2]肖红军,李平.平台型企业社会责任的生态化治理[J].管理世界,2019,(4):120-125.

[3]阳镇.平台型企业社会责任:边界、治理与评价[J].经济学家,2018,(5):79-88.

[4]肖红军,阳镇.中国企业社会责任40年:历史演进、逻辑演化与未来展望[J].经济学家,2018,(11):22-31.

[5]Perri 6 Leat,D.,Seltzer,K.,and Stoker,G.Towards Holistic Governance:The New Reform Agenda[M].New York:Palgrave Macmillan,2002.

[6]李伟阳,肖红军.企业社会责任的逻辑[J].中国工业经济,2011,(10):87-97.

[7]Bowen,H.R.Social Responsibilities of the Businessman[J].American Catholic Sociological Review,1953,15(1):266.

[8]弗里德曼.资本主义与自由[M].北京:商务印书馆,1986.

[9]肖红军,阳镇.共益企业:社会责任实践的合意性组织范式[J].中国工业经济,2018,(7):174-192.

[10]Davis,K.Can Business Afford To Ignore Social Responsibilities?[J].California Management Review,1960,2(3):70-76.

[11]Sundaram,A,K.,and Inkpen,A.C.The Corporate Objective Revisited[J].Organization Science,2004,15(3):350-363.

[12]谢家平,刘鲁浩,梁玲.社会企业:发展异质性、现状定位及商业模式创新[J].经济管理,2016,(4):190-199.

[13]Carroll,A.B.A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance[J].Academy of Management Review,1979,4(4):497-505.

[14]肖红军,阳镇,焦豪.共益企业:研究述评与未来展望[J].外国经济与管理,2019,(4):3-17.

[15]肖红军,阳镇.多重制度逻辑下共益企业的成长:制度融合与响应战略[J].当代经济科学,2019,(3):1-12.

[16]Governance,G.Our Global Neighborhood:The Report of the Commission on Global Governance[M].Oxford:Oxford University Press,1995.

[17]肖红军.企业社会责任议题管理:理论构建与实践探索[M].经济管理出版社,2017.

[18]肖红军,张哲.企业社会责任寻租行为研究[J].经济管理,2016,(2):178-188.

[19]肖红军.国有企业社会责任的发展与演进:40年回顾和深度透视[J].经济管理,2018,(10):5-26.

[20]肖红军,张哲.企业社会责任悲观论的反思[J].管理学报,2017,(5):720-729.

[21]李井林,董方红,阳镇.企业社会责任的“类保险”作用情境——基于“疫苗门”事件的研究[J].消费经济,2019,(2):51-61.

[22]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].北京:商务印书馆,1999.

[23]赵宇峰.城市治理新形态:沟通、参与与共同体[J].中国行政管理,2017,(7):61-66.

[24]辛杰.企业生态系统社会责任互动:内涵、治理、内化与实现[J].经济管理,2015,(8):189-199.

[25]肖红军,郑若娟,李伟阳.企业社会责任的综合价值创造机理研究[J].中国社会科学院研究生院学报,2014,(6):21-29.

[26]Porter,M.E.Clusters and the New Economics of Competition[M].Watertown:Harvard Business Review,1998.

[27]吴定玉,张治觉,刘叶云.企业社会责任视角下产业集群治理的逻辑与机制[J].湖南师范大学社会科学学报,2017,(1):103-110.

[28]张丹宁,唐晓华.网络组织视角下产业集群社会责任建设研究[J].中国工业经济,2012,(3):82-94.

[29]Pollitt,M.The Economics of Trust,Norms and Networks[J].Business Ethics A European Review,2002,11(2):119-128.

[30]徐晋,张祥建.平台经济学初探[J].中国工业经济,2006,(5):40-47.

[31]李雷,赵先德,简兆权.网络环境下平台企业的运营策略研究[J].管理科学学报,2016,(3):15-33.

[32]王勇,冯骅.平台经济的双重监管:私人监管与公共监管[J].经济学家,2017,(11):73-80.

浮婷,中国社会科学院研究生院博士研究生。

浮婷,王欣.平台经济背景下的企业社会责任治理共同体——理论缘起、内涵理解与范式生成[J/OL].消费经济:1-15[2019-10-28].http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1022.F.20190929.1358.004.html.