摘要:作者从周期波动的视角,定量分析了中国能源消费、能源效率与经济周期之间的关系。通过HP滤波分析,得出以下主要结论。一是中国能源消费与产出之间的关系非线性。二是改革开放前,中国产出-能源效率变动幅度较大,改革开放后则长期趋势变得相对平稳,而波动因素对产出-能源效率短期影响更大。三是从行业层面来看,2002—2005年,农业、工业、制造业、交通运输仓储业、批发零售住宿业产出-能源效率下降主要是由波动因素引起;而2010—2015年,农业、工业、制造业、批发零售住宿业产出-能源效率总体上有所提高,其中趋势因素起到了非常大的作用。基于此,作者认为,在制定能源效率的政策目标以及手段时,必须要理清长期因素与短期因素。从行业层面分析来看,短期波动因素对能源效率的损失具有较大贡献,保持经济的平稳运行,有利于提高能源效率。

关键词:能源效率;短期波动;经济周期

基金项目:国家自然科学基金青年项目“中国能源消费周期波动研究”(批准号:71203233);中国社会科学院登峰战略“产业经济学”优势学科建设项目(2019年)。

一、引言

不少研究认为能源消费与经济增长之间存在长期稳定的关系,而且在不同的经济发展阶段,能源消费通常呈现不同的典型特征。考察主要发达国家的发展历程,能源消费大致呈现出快速增长后逐步趋向平稳增长的特点。像中国这样的处在赶超阶段的发展中国家,在经济发展初期,重化工业比重通常高于发达国家同期水平。能源消费与经济增长之间关系通常表现出与其他国家不一致的特征。特别是,由于投资、价格、政策等短期因素冲击,中国能源消费短期波动特征更为明显。而短期波动因素对中国能源效率损失的贡献超过了技术、结构等长期因素。从研究视角看,现有对能源消费、能源效率与经济增长之间关系的研究侧重于长期趋势,主要集中于以下三个方面。

第一,能源消费的长期趋势很大程度上是由经济发展阶段决定的。在工业化初期,能源消费大幅上升,在逐步完成工业化进程进入后工业化阶段之后,能源消费主要部门由工业转向服务业,能源消费增速逐步下降,甚至还出现经济增长与能源消费脱钩现象。不少学者利用国家和地区的数据进行了实证分析,基本验证了这一假说(J?nicke et al.,1989;Galli,1998;Lebel,1998;Judson et al.,1999;Medlock III and Soligo,2001)。

第二,能源消费与经济增长之间的互动关系受到国别、选取时间段、研究方法等因素的影响,至今没有得到一般性的结论。例如,Apergis和Payne(2011)研究了88个国家的经济增长与能源消费之间的关系,发现经济增长与能源消费之间的关系在不同收入水平的国家表现出不同的特征,在高收入和中高收入国家是双向格兰杰因果关系,在中低收入国家短期内能源消费是经济增长的格兰杰因。而Hossain(2011)则认为在新型工业化国家短期内经济增长是能源消费的格兰杰因。

第三,能源效率长期受到技术、资源禀赋与结构因素的影响(史丹、张金隆,2003;韩智勇等,2004;傅晓霞、吴利学,2010)。也有学者从区域层面研究,认为城乡收入差距的扩大会使全社会能源效率降低(陈夕红等,2011)。相对于决定长期趋势的因素,吴利学(2009)提出短期波动因素对中国能源消费、能源效率的影响更为显著。

目前从经济周期波动视角研究中国能源消费波动问题的文献较少,而且对波动机制和影响因素等探讨不够深入。因此,从短期波动角度,阐述经济增长与能源消费、能源效率之间关系,能够更为准确地认识能源消费、能源效率影响因素及其决定机制,全面认识中国能源消费、能源效率与经济增长问题。本文余下部分的安排如下:第二部分是对宏观经济波动与能源消费波动特点、行业能源效率与产出波动特征的定量描述;第三部分是对能源消费、效率波动原因的分析;第四部分是总结与政策含义。

二、中国能源效率与能源消费波动的特征

波动分析的基础是将经济变量变动分解为趋势成分和波动成分。本文采用Hodrick和Prescott(1997)的HP滤波方法分析经济增长、能源消费以及能源效率波动状况。本文借鉴Ravn和Uhlig(2002)的研究,选取6.25作为经济增长和能源消费年度序列数据的平滑参数(史丹等,2008)。能源效率采用产出总量Y与能源投入总量E的比率,即产出-能源效率Y/E;采用资本K与能源投入总量E的比,即资本-能源效率K/E,衡量资本运行对能源的耗费强度,反映宏观经济中资本与能源的依赖关系及其变化。其中,能源消费数据来自《中国能源统计年鉴》,单位为亿吨标煤;产出数据来自《中国统计年鉴》,并折算到1980年不变价,单位为亿元;各行业资本存量数据引自伍晓鹰教授等开发的CIP数据库2015,[https://www.rieti.go.jp/cn/database/CIP2015/index.html.] 同样是1980年不变价,单位为亿元。

(一)宏观经济波动与能源消费波动的特点

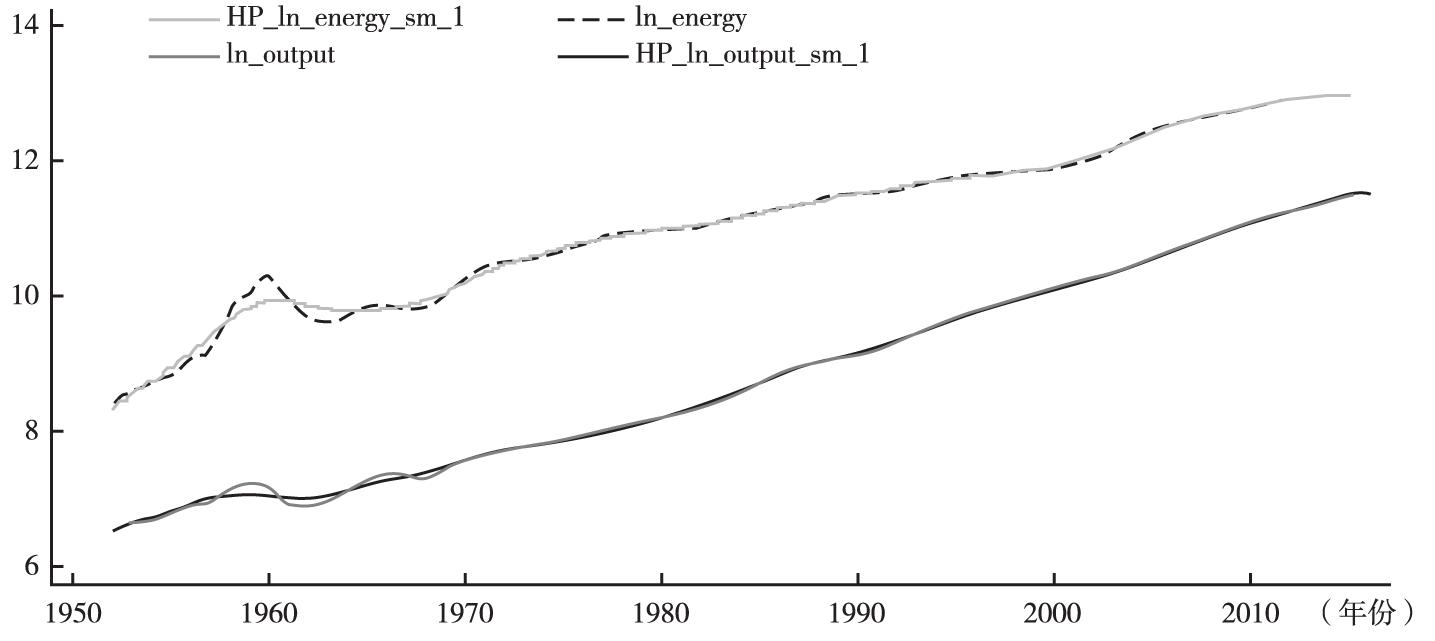

第一,根据1952—2015年中国能源消费总量与GDP的实际数据(对数)以及HP滤波分析得到的趋势(见图1),改革开放之前虽然产出与能源消费波动剧烈,但是基本保持比较稳定的长期增长趋势。比较而言,能源消费变化不如产出平滑,改革开放之后波动更加明显一些。

图1 产出与能源消费趋势

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》整理和计算。

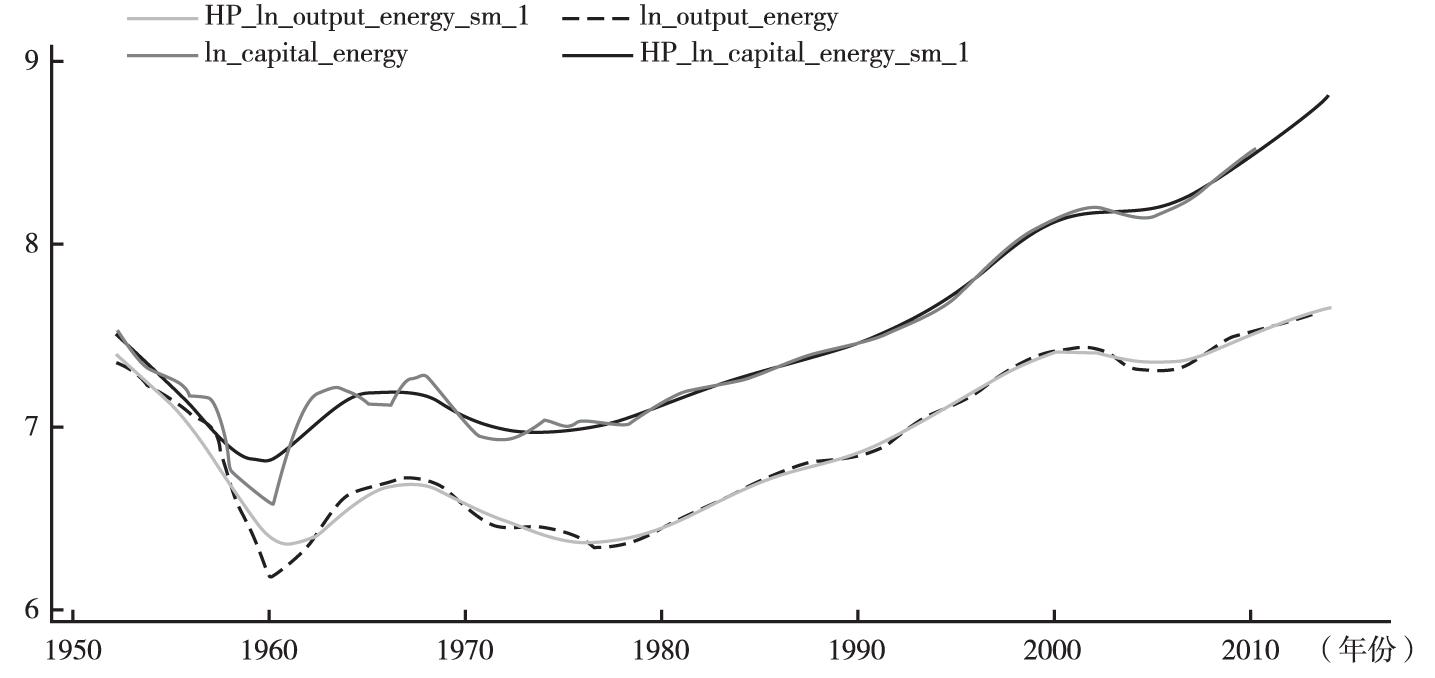

第二,根据1952—2015年中国资本-能源效率与产出-能源效率情况及其变化趋势(见图2),1952年以来,产出-能源效率和资本-能源效率变化幅度较大,基本趋势是不断下降,到1960年以后开始回升,但经过短暂调整后又呈下降趋势,直到1980年后开始持续上升,21世纪初又经历了短期的下滑。值得注意的是,“十五”时期,能源效率出现了改革以来最剧烈的波动,产出-能源效率和资本-能源效率都是先明显超过趋势水平而后又显著低于趋势水平。2005年产出-能源效率比2002年大约下降了10%,但同期产出-能源效率趋势仅下降了约4%,剩余的6%是由波动成分造成的(吴利学,2009)。2015年产出-能源效率比2010年大约提高了15%,而同期产出-能源效率趋势则提高了约17%,波动成分对近期能源效率的提升起到了负面作用。

图2 产出-能源效率与资本-能源效率趋势

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》整理和计算。

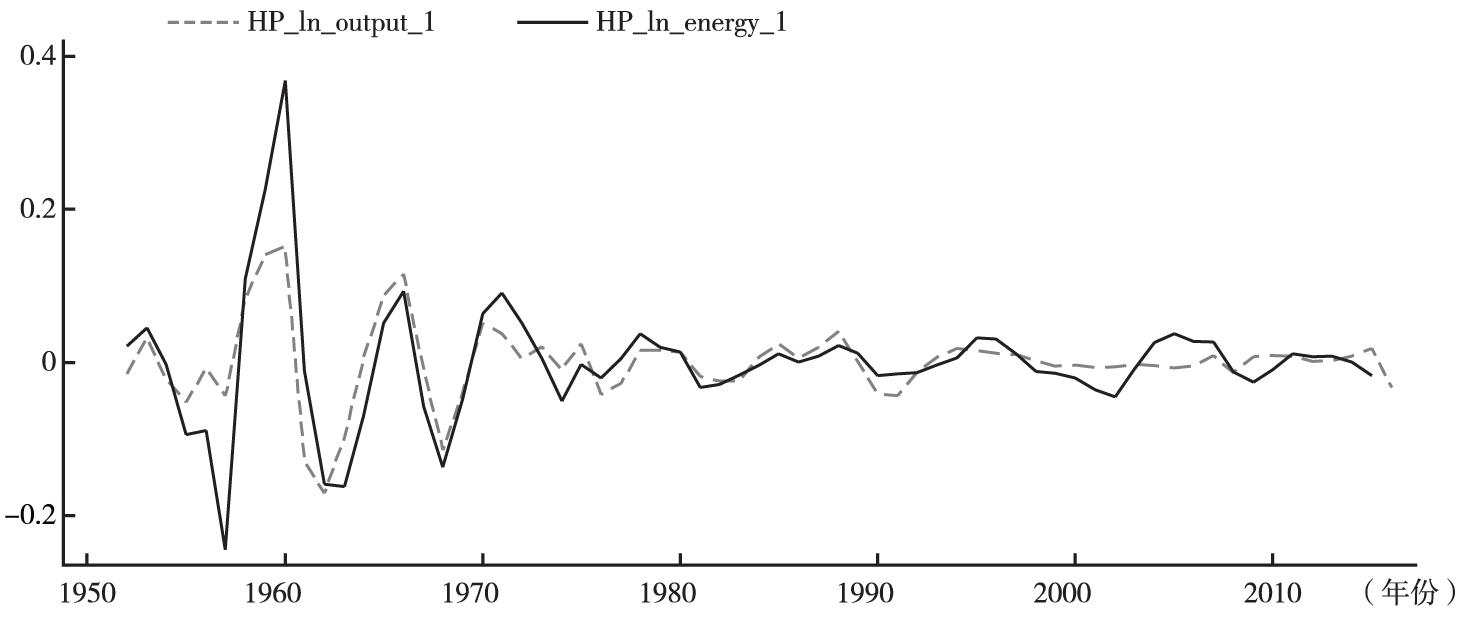

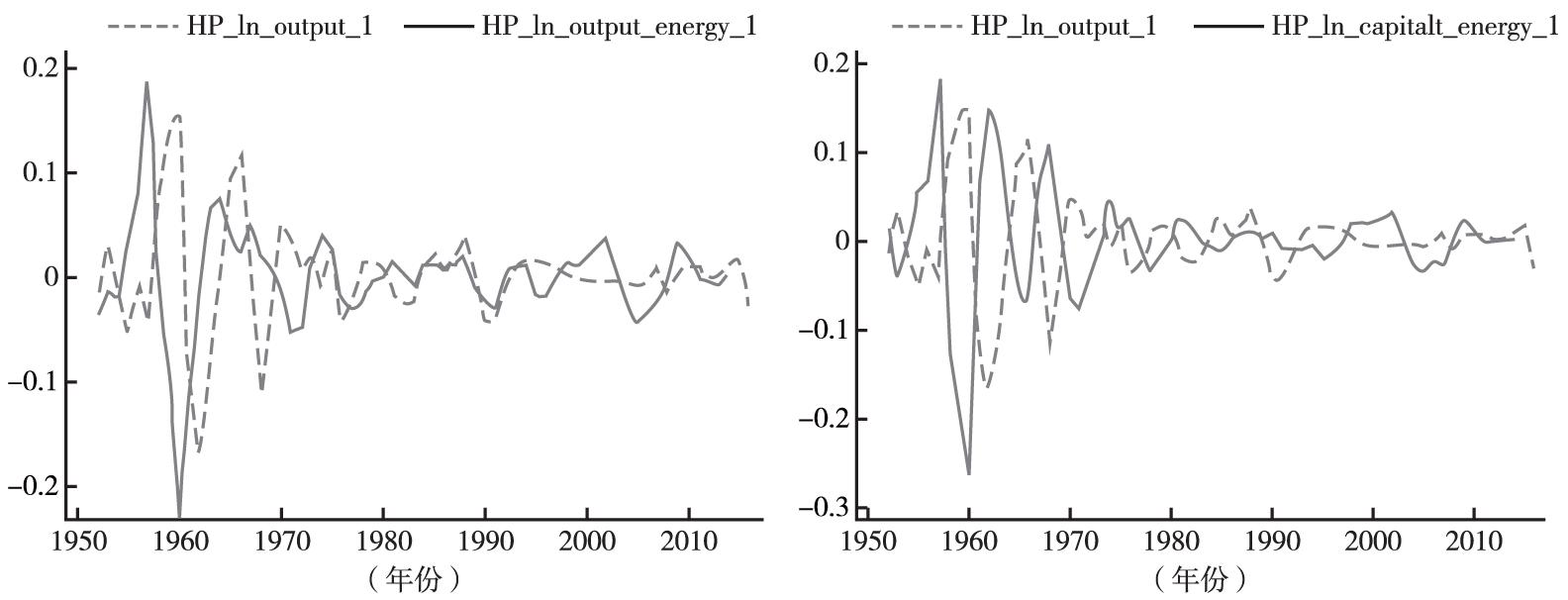

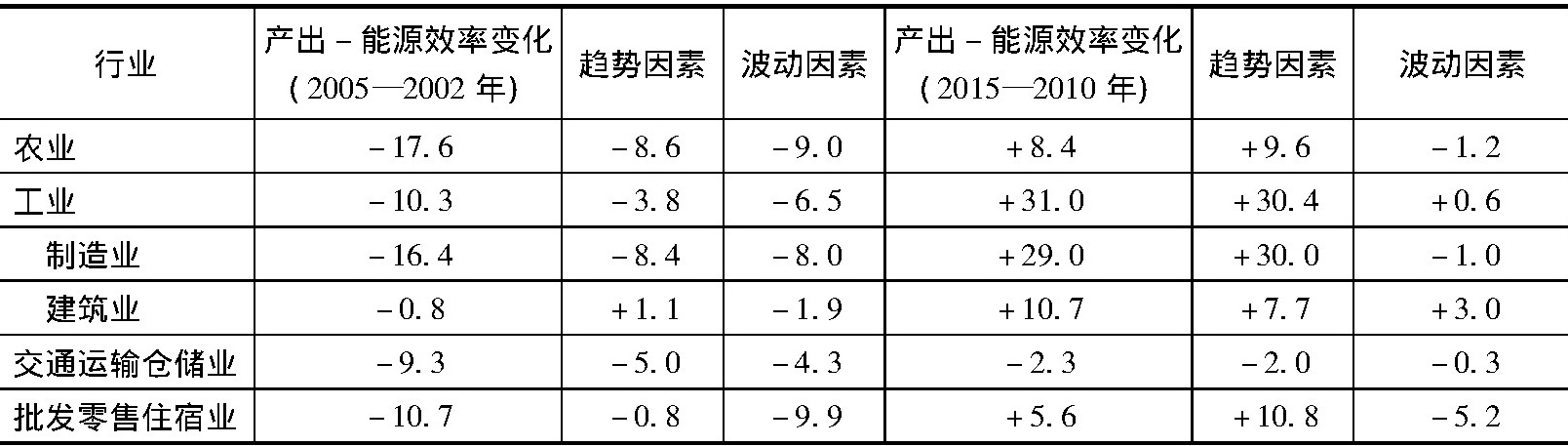

第三,根据1952—2015年能源消费、产出-能源效率和资本-能源效率的波动情况及其趋势(见图3、图4),能源消费与产出基本保持了同向同步波动特点,而且改革开放之后这一关系更加稳定,波动幅度也明显减小,产出波动幅度稍小于能源消费波动幅度,经济高速增长的繁荣期波动幅度更加明显;产出-能源效率和资本-能源效率波动也大体保持了同向同步波动特征,其中资本-能源效率表现出比较明显的逆周期特点,产出-能源效率波动相对平缓。

图3 产出与能源消费波动

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》整理和计算。

图4 产出与产出-能源效率、资本-能源效率波动

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》整理和计算。

此外,1952—2015年和1978—2015年,产出、能源消费、能源效率实际波动的主要统计指标表现出三方面特征(见表1)。一是波动性,改革开放之后产出、能源消费、能源效率波动的标准差都变小了。其中,能源消费的波动幅度要大于产出,而能源效率的波动幅度与产出比较接近。二是对称性,能源消费则表现为明显的向上偏倚,能源效率则正好相反,向下偏离明显,尤其是资本-能源效率更为明显。三是相关性,从资本-能源效率与产出当期负的相关系数可知,资本-能源效率表现出较强逆周期的特征,产出-能源效率与产出的当期相关系数在改革开放前后发生了微弱的正负变化,改革开放之后基本上是温和顺周期。

表1 产出、能源消费与能源效率波动的统计特征

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》计算。

(二)行业能源效率与产出波动特征

1.分行业能源消费、能源效率长期趋势

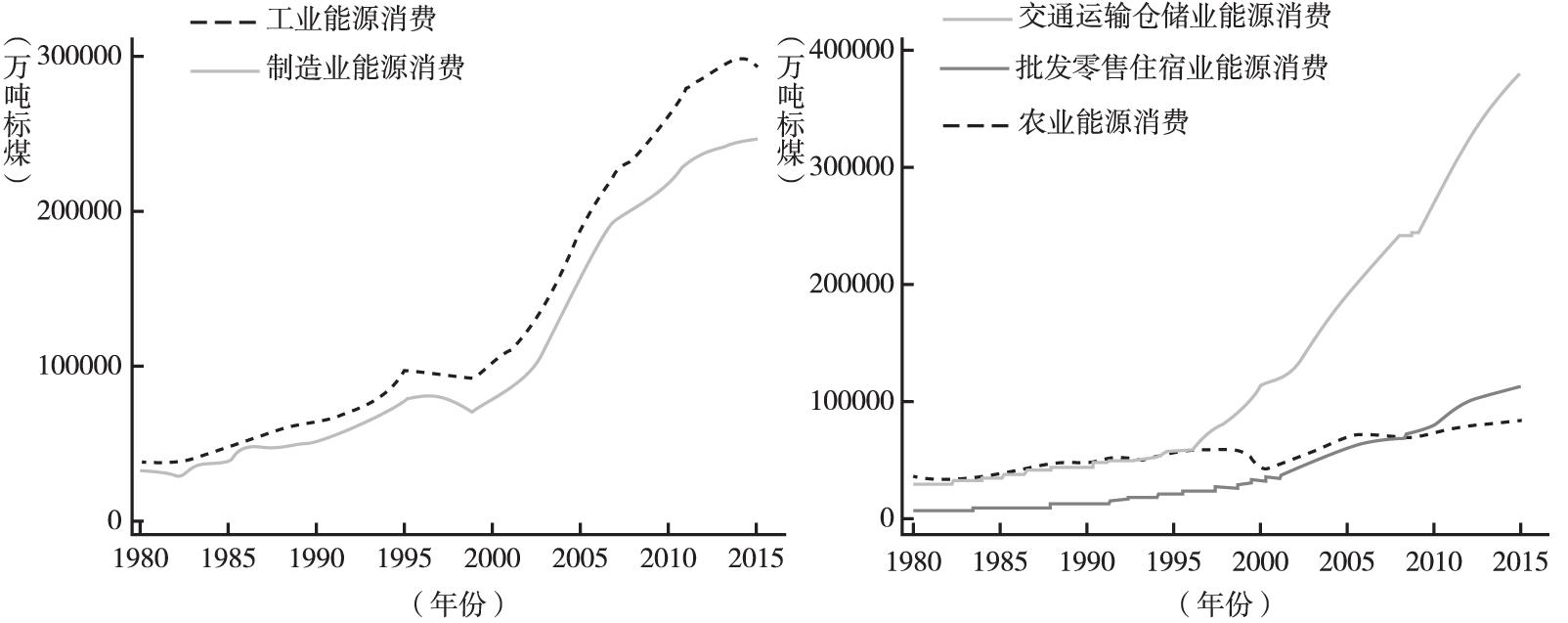

从总体上来看(见图5),改革开放以来,工业、制造业的能源消费在较高的总量水平基础上保持了较快的增速,1997年受金融危机影响,以及产业结构的调整,能源消费总量出现短暂的下降,2000年以后工业、制造业能源消费以更快的增速上涨,2010年以后增长幅度开始趋于平缓。农业、交通运输仓储业、批发零售住宿业的能源消费情况与工业、制造业明显不同。农业、批发零售住宿业基本保持了小幅的增长趋势。交通运输仓储业能源消费在1995年以后大幅度上涨。

图5 改革开放以后主要行业能源消费变化情况

资料来源:历年《中国统计年鉴》。

具体从各行业长期趋势来看,通过对1980—2015年中国农业、工业(制造业、建筑业)、交通运输仓储业、批发零售住宿业的增加值和能源消费总量实际数据的对数和HP滤波分析得到的趋势,可以得到以下结论:改革开放以来,几大行业产出与能源消费呈现长期增长趋势,产出波动则比能源消费更加平滑,尤其是20世纪90年代以来能源消费出现了明显波动(见表2)。

表2 各行业资本-能源效率与产出-能源效率

资料来源:作者计算。

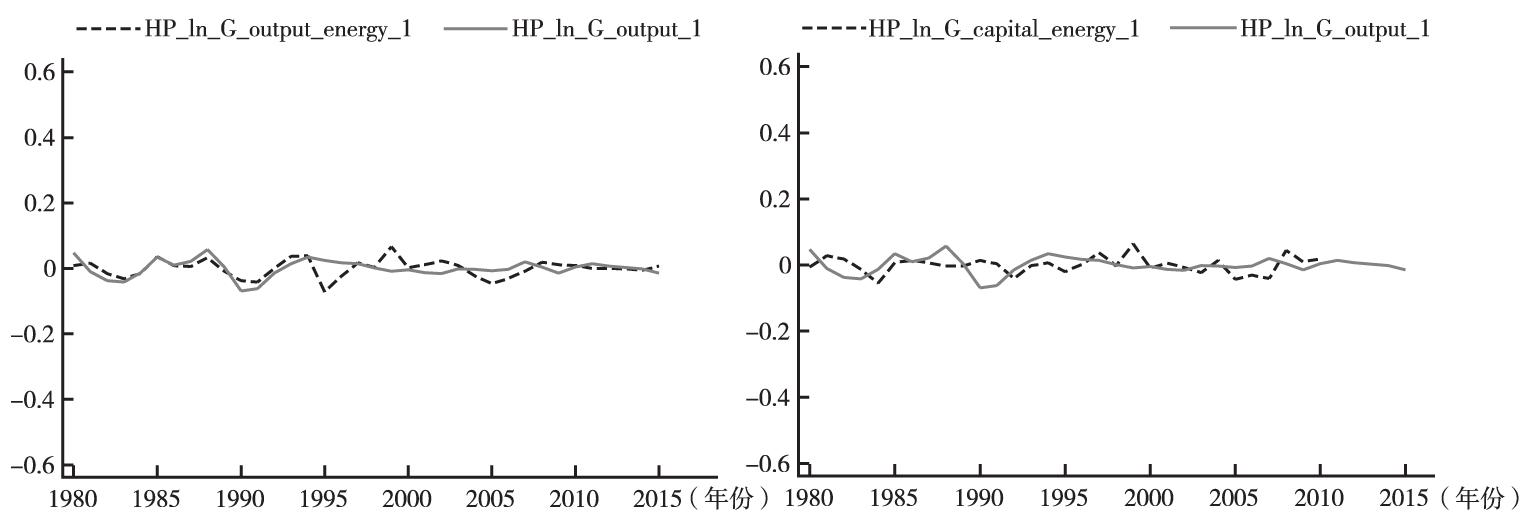

进一步分析农业、工业(制造业、建筑业)、交通运输仓储业、批发零售住宿业的资本-能源效率、产出-能源效率情况及其变化趋势,可以得出以下几方面特征(见表3)。

表3 各行业能源效率变化分解

资料来源:作者计算。

第一,改革开放以后,农业产出-能源效率和资本-能源效率绝大部分时间里保持稳定增长趋势(“十五”期间下降)。产出-能源效率在2000年以后的增长幅度不如资本-能源效率。“十五”期间能源效率发生了剧烈的波动,农业产出-能源效率和资本-能源效率都是明显地超过趋势水平后又显著低于趋势水平。通过进一步计算,2005年农业产出-能源效率比2002年下降了17.6%,但产出-能源效率趋势仅下降了约8.6%,也就是说产出-能源效率的下降,有9.0%是由波动成分造成的。2015年产出-能源效率比2010年大约提高了8.4%,而产出-能源效率趋势则提高了约9.6%,波动成分对“十二五”期间能源效率的提升起到了负面作用。

第二,除了“十五”期间的下降,改革开放以后工业产出-能源效率和资本-能源效率基本保持稳定增长趋势。产出-能源效率在2005年以后的增长幅度不如资本-能源效率。相对于农业,工业产出-能源效率和资本-能源效率波动相对平缓。通过进一步计算,2005年工业产出-能源效率比2002年大约下降了10.3%,但同期产出-能源效率趋势仅下降了约3.8%,即产出-能源效率下降幅度中有6.5%是由波动成分造成的,波动因素对能源效率下降的“贡献”超过2/3。2015年产出-能源效率比2010年大约提高了31.0%,而同期产出-能源效率趋势则提高了约30.4%,波动成分对“十二五”期间能源效率的提升仅有0.6%的贡献。

其中,除了“十五”期间出现的下降,制造业产出-能源效率和资本-能源效率基本保持稳定增长趋势。产出-能源效率在2005年以后,增长幅度不如资本-能源效率。通过进一步计算,2005年制造业产出-能源效率比2002年大约下降了16.4%,但同期产出-能源效率趋势仅下降了约8.4%,其余的8.0%是归因于波动因素。2015年产出-能源效率比2010年大约提高了29.0%,而同期产出-能源效率趋势则提高了约30.0%,波动成分对“十二五”期间能源效率的提升起到了负面作用。

建筑业产出-能源效率和资本-能源效率基本保持稳定增长趋势。通过进一步计算,2005年建筑业产出-能源效率比2002年大约下降了0.8%,但产出-能源效率趋势则提高了1.1%,波动成分造成产出-能源效率下降了1.9%。2015年产出-能源效率比2010年大约提高了10.7%,而产出-能源效率趋势则提高了约7.7%,波动成分对“十二五”期间能源效率的提升仅有3%的贡献。

第三,改革开放以后,交通运输仓储业产出-能源效率逐步上升,1995年以来出现幅度不大的下降趋势,而同期,资本-能源效率基本保持稳定增长趋势。通过进一步计算,2005年交通运输仓储业产出-能源效率比2002年大约下降了9.3%,产出-能源效率趋势则下降了5.0%,波动成分造成产出-能源效率下降了4.3%。2015年产出-能源效率比2010年大约下降了2.3%,而产出-能源效率趋势则下降了约2.0%,波动成分对“十二五”期间能源效率的下降仅有0.3%的贡献。

第四,改革开放初期批发零售住宿业产出-能源效率不断上升,1985—2005年呈现下降趋势,2005年以后才重新呈现上升态势。而同期,资本-能源效率开始不断下降,1995年开始小幅度上升,在“十五”中期出现了波动,2005年以后重新开始上升。通过进一步计算,2005年批发零售住宿业产出-能源效率比2002年大约下降了10.7%,但同期产出-能源效率趋势则下降了0.8%,其余的9.9%则归因于波动成分,即波动因素是此期间能源效率下降的主要原因。2015年产出-能源效率比2010年大约提高了5.6%,而同期产出-能源效率趋势则提高了约10.8%,波动成分对“十二五”期间能源效率的提升有-5.2%的贡献。

2.分行业来看能源效率波动情况

从1980—2015年各行业能源消费、产出-能源效率和资本-能源效率的波动情况来看(见表4),可知得知以下方面特征。

表4 各产业资本-能源效率与产出-能源效率波动

资料来源:作者计算。

第一,农业产出波动保持非常平稳,而由于农业生产的特殊性,农业能源消费波动幅度较大。产出-能源效率和资本-能源效率波动幅度明显超过产出波动;资本-能源效率与产出的当期相关系数为负,显示了逆周期的特点,尤其是2000年以后逆周期特征更加明显;产出-能源效率波动幅度相对较小,且顺周期。

第二,工业能源消费波幅略大于产出,特别是在经济高速增长的繁荣时期,向上偏离更多(见图6)。工业资本-能源效率与当期产出相关系数为负,表现出温和的逆周期特点,产出-能源效率波动则表现出较强的顺周期特点,值得注意的是2000年以后产出-能源效率波动呈现温和的逆周期特征(见图7)。

图6 工业产出与能源消费波动

资料来源:作者绘制。

图7 工业产出与能源效率波动

资料来源:作者绘制。

其中,改革开放初期,制造业能源消费波动幅度较大。2000年以后波动幅度变小。制造业资本-能源效率波动表现出比较强的逆周期的特征。产出-能源效率与当期产出相关系数在2000年前后发生了变化,2000年以后则表现出逆周期特征。

建筑业能源消费波动与产出波动都表现出较大的波动特征,能源消费波动幅度又明显超过了产出波动,2000年以后波动幅度有所减小。建筑业产出-能源效率和资本-能源效率则表现了顺周期特征,资本-能源效率波动相对更为温和。但是,2000年以后,资本-能源效率则表现出较强的逆周期特征。

第三,交通运输仓储业能源消费波动与产出波动方向基本一致,波动也基本同步,但能源消费波动幅度要略大于产出波动幅度。交通运输仓储业资本-能源效率、产出-能源效率波动幅度均大于产出,其中资本-能源效率波动幅度更为明显。产出-能源效率与当期产出相关系数为正,表现出温和的顺周期特征。资本-能源效率与当期产出相关系数则在2000年以后发生了符号变化,2000年以后呈现较强的逆周期特征。

第四,批发零售住宿业能源消费波动与产出波动方向一致,而且保持同步波动,不过在2000年以后,能源消费波动与产出波动表现出强烈的逆周期特征。批发零售住宿业产出-能源效率和资本-能源效率波动方向基本一致,而且保持同步波动。产出-能源效率与当期产出相关系数为正,表现出很强的顺周期特征,资本-能源效率则表现出较温和的顺周期特征。

三、中国能源消费、效率波动原因分析

(一)宏观经济周期性波动对能源消费波动的影响

经济发展水平通常决定了能源消费的中长期趋势。宏观经济波动则对能源消费波动的影响更为直接和显著。从经济周期理论来看,市场经济条件下,周期性波动是现在宏观经济运行过程中的普遍现象,乃至常态。这主要表现为,经济增长速度短期的变化及其带来的其他经济指标的变化形成经济增长的高峰和低谷。

经济增长的高峰期最明显的表现是,国民收入高于充分就业的水平,生产迅速增加,投资增加,信用扩张,价格水平上升,就业增加,公众对未来乐观。宏观经济高速增长的繁荣时期,能源消费需求旺盛,甚至出现能源供应短缺的状况。比如,2000—2010年中国经济高速增长,经常出现用电高峰期的拉闸限电。同时,经济高峰期,居民部门消费升级增加了能源需求。当经济增长在内在机制制约下开始向下波动时,能源需求也随之减少。

经济低谷期的表现是,国民收入低于充分就业水平,宏观经济增长较慢,生产急剧减少,投资减少,信用紧缩,价格水平下跌,失业严重,公众对未来悲观。在经济增长的低谷期,需求下降,产能过剩,居民部门购买力下降,从而导致生产和生活用能需求总体下降。当经济衰退到底部时,收入不再下降,在投资乘数作用下,经济逐渐复苏,能源需求也将随之增加。因此,经济的起伏波动,必然使能源需求出现相应的波动。

从波动分析发现,不同行业能源效率波动与产出或资本的关系差异很大。这主要是由各个产业的生产特点决定的。此外,大部分行业在2000年能源效率与产出的关系会发生转折。剔除统计口径因素,主要原因在于2001年之后中国经济发展重化工业趋势引致资本、能源消费与产出之间的关系发生了变化,在能源效率短期变化关键机制作用下(不同资本利用强度下的能源消耗差别),大部分行业在2000年能源效率-产出的关系会发生转折。

特别需要指出的是,我国能源效率的短期变化与产出波动具有很强的关联性,而且在经济波动的影响下,能源效率波动呈现非对称性特征。例如,从全社会固定资产投资来看,2002—2005年,投资增速最高接近30%,波动幅度超过10%,而在此期间,产出-能源效率下降主要受到波动因素的影响。2010—2015年,随着经济进入新常态,全社会固定资产投资增速逐渐平稳下降,在此期间,趋势因素对产出-能源效率上升的贡献明显超过了短期波动因素。

对此,吴利学(2009)从微观企业视角提出了解释这一现象的假说,强调不同宏观条件下资本利用状况的变化可能是能源效率波动的关键,当经济处于繁荣时期,企业的设备往往超负荷运转,并且低效的备用设备也会投入使用,过高的资本利用强度大大增加了对电力等能源的消耗,能源利用效率自然处于较低水平;而在萧条时期,企业总是倾向于优先使用最为先进的设备,并且较低的开工率自然减少了能源消耗,因而能源利用效率提高。特别地,由于企业一般需要维持一些固定能源消费,同时当开工严重不足时,还会因“无效开工”等造成能源效率下降,所以能源效率的波动通常是不对称的(繁荣时期波幅更大)。这对于认识能源波动和经济波动在一定程度上的差异很有帮助,能够很大程度上解释金融危机以来我国能源消费的波动轨迹。

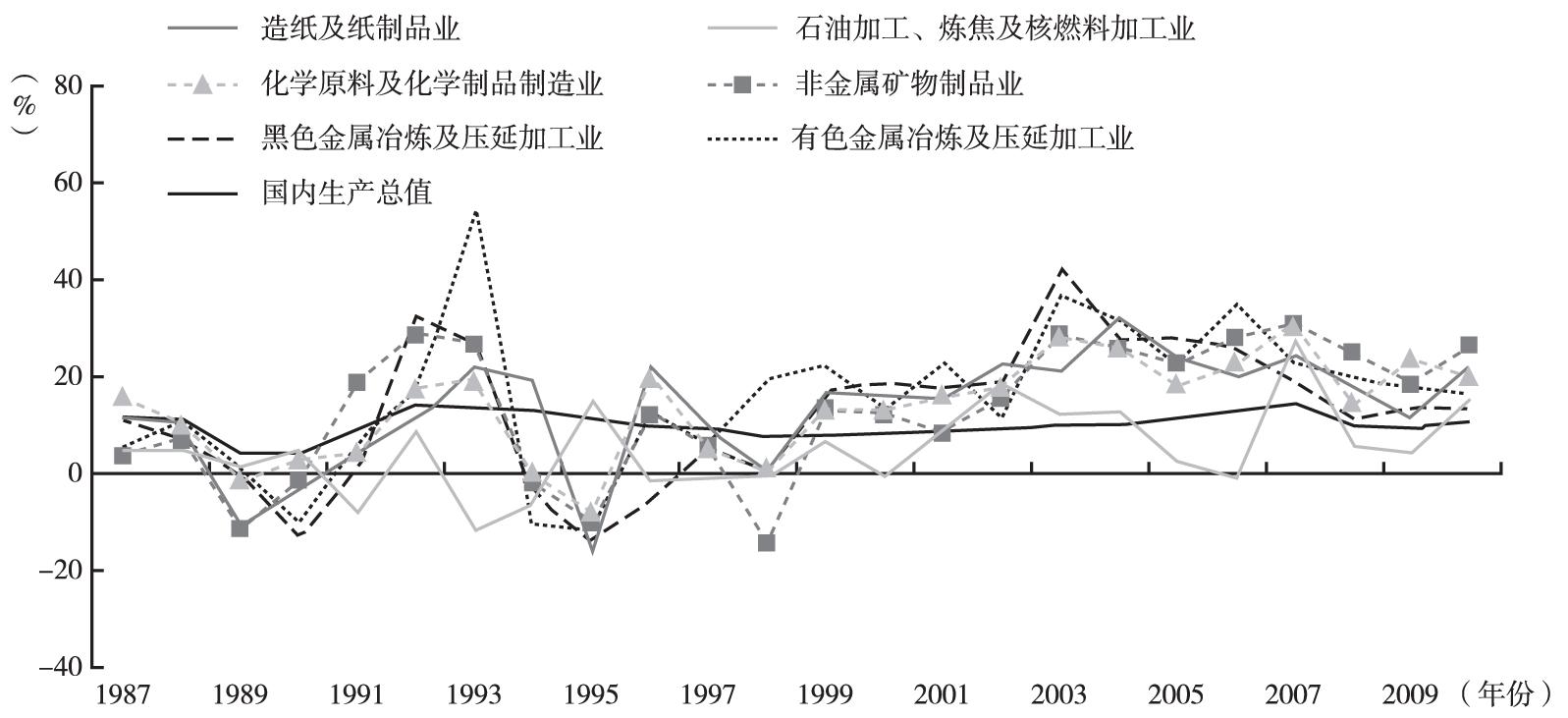

(二)高耗能产业增长波动对能源消费波动的影响

从宏观层面来看,中国能源效率波动的不对称受到了中国的产业结构(主要是工业结构)和增长模式的影响。从行业来看,我国长期以来依靠发展工业来带动经济的增长,为达到经济的高速增长,忽视了农业和邮电交通运输业的发展,使之变成经济“瓶颈”。这种发展模式在当前阶段具有必然性,但其中的弊端也非常明显,特别是近年来重工业景气波动主导宏观经济景气波动,资源、能源和高耗能行业发展形成工业内部需求旺盛的态势,但一旦最终需求不足表现出来,经济就必然出现剧烈波动。2008年国际金融危机中,外部需求下降首先体现在服装、鞋帽和玩具等日常消费品上,然后是电子产品,并随之扩展到汽车、机械等行业,因此对中国经济的影响逐步从出口型的轻纺、电子产业向原材料行业、装备制造业扩散。随着外部影响的加深,重化工业成为受冲击最严重的领域,电力、钢铁、冶金工业、建筑材料等行业增速持续大幅下挫,甚至出现了连续负增长。而重化工业集中了中国接近60%的能源消费,且重化工业能源强度非常高,因此这些行业的波动直接导致了能源消费的大幅度波动。以六大主要耗能制造业为例,制造业能耗占全部能源消耗的60%以上,6个主要耗能制造业能耗总量占到制造业总能耗的80%左右,而且这6个行业都是能源消耗强度最高的制造业。其中,黑色金属冶炼及压延加工业能耗占制造业总能耗的30%以上、化学原料及化学制品制造业能耗占制造业总能耗的16%左右、非金属矿物制品业能耗占制造业总能耗的15%左右。能源消费过于向工业集中,工业的比重有小幅度的变动,都会引起能源消费有较大幅度增减,使得经济结构变动对能源消费的影响作用大大增加(史丹,1999)。中国宏观经济波动在产业层面主要集中在工业领域,尤其是中国重化工业比重较高的经济结构,6个主要高耗能产业增长波动特征较为明显。2000—2010年,中国重化工业快速发展,从图7中可以直观地看到在此期间,六大高耗能产业增长一直保持了高水平的剧烈波动状态。2008年六大高耗能产业平均用能增速高达10%,比全社会用能平均增速高2.2个百分点;而2009年却骤降为5.8%。如果结合图4,可以发现在重化工业增长较快时期,产出-能源效率则以更明显的幅度下降。而在2005年、2009年受外部经济环境冲击,以及高耗能产业增长放缓背景下,产出-能源效率出现了小幅回升的趋势。这也是中国能源效率波动幅度较大的产业层面原因。

图8 六大高耗能产业与国内生产总值的增长率变化

资料来源:历年《中国统计年鉴》。

(三)能源体制机制对能源效率波动的影响

市场经济下,经济系统具有内在调节机制,使得经济能够逐渐向稳态回归。当前中国能源体制机制,特别是电力体制改革相对滞后,使得市场自我调节经济周期的能力下降,对能源行业本身的发展影响十分突出。具体来看,当前能源投资体制、能源价格形成机制都在一定程度上放大了能源效率波动幅度。

首先,当前我国能源建设投资主要是在相关部门审批后,由国有能源集团负责实施。2000年以来,能源领域投资不断加大,多年的能源供给紧张的形势得到了缓解。但是在当前投资体制下,投资主体单纯追求速度、盲目投资,出现了所谓的“跑马圈地”、电力投资“潮涌现象”。由于能源行业总体上是管制行业,而且投资成本存在扭曲,因此一旦项目管制处于相对放松的时期就会产生投资的巨大冲动,而一旦形成过剩又导致项目管制一下子缩紧,从而形成剧烈波动。再加上政府投资规划通常基于对未来能源消费的预测基础上,而预测的准确性并没有得到认可,往往与合意投资差别较大,一些主要领域投资过度或投资不足,造成短期能源行业的剧烈波动。

以电力行业为例,近年来,经济发展进入新常态,我国电力设备利用率持续下降,发电设备年利用小时数已经明显偏低。但火电装机不但没有得到调整,反而进一步加快。2011年以来火电设备平均利用小时数持续下降。2017年火电设备平均利用小时数仅有3619小时,同比仅增加29小时。2016年新增火电装机5048万千瓦,又创近些年新高。从现有火电利用率的实际情况看,即使电力消费增速保持在6%,中国若三年不建新火电项目也不会产生电力供应短缺问题,而实际增长将低很多(周大地,2016)。

其次,目前的能源价格形成机制削弱了周期波动的自我调节能力。能源消费对于价格因素非常敏感,通过能源价格能够有效地调节能源消费。此外,提高能源价格能够大幅持续地提高能源利用效率,并且对产出的影响相对较小(吴利学,2009)。目前我国能源价格,尤其是电力价格没有灵活的调整能力,不能利用供需调节机制缩小波动性,而且繁荣期电力价格相对于其他价格上涨实际在下降,而且实际上加剧了短缺性,电煤价格也使得电力企业在需求高峰实际上没有多发电的动力。以2000—2010年宏观经济周期性波动为例,尽管重化工产业的过快发展是造成这一时期能源消费剧烈波动的重要原因,但价格因素的作用也不容忽视。长期的计划煤价、电价,降低了重化工产业的投资成本,使得能源市场失去了价格自我调整的能力,不仅没有制约重化工业的过快发展,反而还起了一定的推动作用,导致重化工业产值规模在此期间波动式急剧扩大,成为中国经济增长的主导产业。伴随重化工业波动式发展,能源消费也随之发生“供不应求”与“供过于求”的周期性变动。

四、总结与政策含义

近年来,中国能源消费、能源效率以及经济增长问题重新被广泛关注,尤其是经济发展进入新常态以后,技术进步和经济增长动力的转换,我国以较低的能源消费增速实现中高速的经济增长。不少学者对以能源消费增速作为判断经济形势的标准提出了疑问。因此,在以长期趋势的角度探讨能源效率之外,对中国能源效率的短期分析,尤其是从定量角度分析宏观经济与能源消费短期背离的原因,有利于认识中国能源效率短期波动的形成机制,理解中国经济增长和能源消费之间的特殊关系。通过分析,得出以下结论。

第一,中国能源消费与产出之间的关系非线性。能源消费与产出基本保持了同向同步波动特点,而且改革开放后这一关系更加稳定,波动幅度也明显减小,产出波动幅度稍小于能源消费波动幅度,在经济高速增长的繁荣期能源消费波动幅度更加明显。

第二,中国能源效率变动包括趋势和波动两个方面,改革开放前,中国产出-能源效率变动幅度较大,改革开放后则长期趋势变得相对平稳,而波动因素对产出-能源效率的短期影响更大。改革开放以后,能源效率波动和产出波动幅度明显变小,能源效率的波动幅度比产出略大,尤其当经济增长过快时,能源效率将大幅下降,当经济下行时,能源效率将小幅上升,即能源效率向下偏倚较为明显。

第三,从行业层面来看,2002—2005年,农业、工业、制造业、交通运输仓储业、批发零售住宿业产出-能源效率下降主要是由波动因素引起的;而2010—2015年,农业、工业、制造业、批发零售住宿业产出-能源效率总体上有所提高,其中趋势因素起到了非常大的作用,而在农业、制造业、交通运输仓储业、批发零售住宿业,波动因素对产出-能源效率产生了一定的负面影响。

以上结论的政策含义是,在制定能源效率的政策目标以及手段时,需要理清长期因素与短期因素。从行业层面分析来看,短期波动因素对能源效率的损失具有较大贡献,特别是能耗大的制造业。因此,在制造业仍然占较高比重的前提下,保持经济的平稳运行,有利于提高能源效率。具体来说,就是要加快结构调整,深化制度改革,纠正市场扭曲,使得经济保持更加平稳的增长;深化能源领域体制改革,理顺能源领域投资体制机制,让企业成为真正的市场主体;继续推进能源价格形成机制改革,通过市场形成的能源价格,对投资行为进行调整,减少投资剧烈波动。

参考文献

陈夕红、李长青、张国荣等(2011): 《城市化进程中的收入差距对能源效率的影响分析》,《经济问题探索》第7期,第144~149页。

傅晓霞、吴利学(2010):《中国能源效率及其决定机制的变化——基于变系数模型的影响因素分析》,《管理世界》第9期,第45~54页。

韩智勇、魏一鸣、焦建玲等(2004):《中国能源消费与经济增长的协整性与因果关系分析》,《系统工程》第12期,第17~21页。

蒋金荷(2004):《提高能源效率与经济结构调整的策略分析》,《数量经济技术经济研究》第10期,第16~23页。

李廉水、周勇(2006):《技术进步能提高能源效率吗?——基于中国工业部门的实证检验》,《管理世界》第6期,第82~89页。

史丹(1999):《结构变动是影响我国能源消费的主要因素》,《中国工业经济》第11期,第38~43页。

史丹、张金隆(2003):《产业结构变动对能源消费的影响》,《经济理论与经济管理》第8期,第30~32页。

史丹、吴利学、傅晓霞等(2008):《中国能源效率地区差异及其成因研究》,《管理世界》第2期,第35~43页。

王蕾、魏后凯、王振霞(2012):《中国区域节能潜力估算及节能政策设计》,《财贸经济》第10期,第130~136页。

王蕾(2016):《新能源产能过剩的原因分析与调整思路——以太阳能、风能为例》,《城市与环境研究》第3期,第53~66页。

吴利学(2009):《中国能源效率波动:理论解释、数值模拟及政策含义》,《经济研究》第5期,第130~142页。

吴利学(2017):《能源消费研究进展评述与展望——一个短期波动的视角》,《城市与环境研究》第3期,第92~105页。

周大地(2016):《十三五及中长期能源发展战略问题》,《开放导报》第6期,第7~12页。

Apergis,N.and J.E.Payne(2011),“A Dynamic Panel Study of Economic Development and the Electricity Consumption-growth Nexus”,Energy Economics,33(5),pp.770-781.

Gali,J.(2008),Monetary Policy,Inflation,and the Business Cycle:An Introduction to the New Keynesian Framework,New Jersey:Princeton University Press.

Galli,R.(1998),“The Relationship between Energy Intensity and Income Levels:Forecasting Long-term Energy Demand in Asian Emerging Countries”,Energy Journal,19(4),pp.85-105.

Mohammadi,H.and S.Parvaresh(2014),“Energy Consumption and Output:Evidence from a Panel of 14 Oil-exporting Countries”,Energy Economics,41(6),pp.41-46.

Hodrick,R.J.and E.C.Prescott(1997),“Postwar U.S.Business Cycles:An Empirical Investigation”,Journal of Money,Credit and Banking,29(1),pp.1-16.

Hossain,M.S.(2011),“Panel Estimation for CO2 Emissions,Energy Consumption,Economic Growth,Trade Openness and Urbanization of Newly Industrialized Countries”,Energy Policy,39(11),pp.6991-6999.

J?nicke,M.,H.M?nch and T.Ranneberg,et al.(1989),“Structural Change and Environmental Impact Empirical Evidence on Thirty-one Countries in East and West”,Environmental Monitoring and Assessment,12(2),pp.99-114.

Judson,R.A.,R.Schmalensee and T.M.Stoker(1999),“Economic Development and the Structure of the Demand for Commercial Energy”,The Energy Journal,20(2),pp.29-57.

Medlock III,K.B.and R.Soligo(2001),“Economic Development and End-use Energy Demand”,The Energy Journal,22(2),pp.77-105.

Lebel,P.(1998),“Economic Considerations in the Framework of Sustainable Development Initiatives in Africa”,Cente for Economic Research on Africa Working Paper.

Ravn,M.O.and H.Uhlig(2002):“Notes on Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of Observations”,Review of Economics and Statistics,84(2),pp.371-380.

Wei,C.(2003),“Energy,the Stock Market,and the Putty-clay Investment Model”,American Economic Review,93(1),pp.311-323.

吴利学,王蕾.中国能源消费与能源效率波动及其影响因素研究[J/OL].城市与环境研究,2019(03):55-71[2019-12-27].http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1211.C.20191223.1523.008.html.