摘要:阐释了美国复兴制造业政策内容,以及复兴困境与政策失灵的表现。认为美国制造业政策是鼓励创新、加强关键产业链、提升劳动者技能和公共采购等内容的混合体系;特朗普政府将其加快推向保护主义,片面强调发展美国国内制造业,削弱企业参与国际分工的能力,并未使美国如其所望成为世界制造业更有吸引力的国家,而且制造业产出和就业、结构变化和劳动生产率等指标没有出现结构性改善,制造业面临的困难和问题也没有得到解决。中国应汲取美国将保护主义措施融入制造业政策的教训,借鉴其从供给和需求双侧发力,尤其是支持技术创新、重视关键产业链和加强科学、技术、工程和数学(STEM)教育等经验;同时,中国应响应经济全球化的历史趋势,进一步改善制造业要素供给条件和市场需求环境,在更深度融入国际分工体系、支持创新体系建设和保障高素质劳动力供给等方面形成协同一致的合力。

关键词:美国制造业;保护主义;再工业化;产业政策;产业链

基金项目:中国社会科学院登峰战略优势学科(产业经济学)项目;中国社会科学院国情调研重大项目(SKGQZD2019-09);国家社会科学基金重大项目(17ZD047)

制造业崛起是美国在20世纪成为世界第一强国的主要驱动力,制造业及其创造的高薪和相对稳定的就业造就了美国庞大的中产阶级。今天,美国仍然将制造业视为重要的创新和高薪岗位来源。20世纪七八十年代,美国开启并在21世纪持续的“去工业化”,引起经济学者对制造业的讨论。很多人将美国制造业增加值占GDP比重和就业人数占总就业人数比重的降低以及传统制造业集聚地区的衰退归因于去工业化,主张通过再工业化改变“在美国研发、在外国制造”的产业格局。在这一背景下,美国前任总统贝拉克·奥巴马和现任总统唐纳德·特朗普及政府史无前例地支持制造业发展,制定了复兴制造业的政策。学界有不少关于美国制造业及相关政策的文献,分析多聚焦于再工业化与制造业国际分工、特朗普制造业政策性质与保护主义影响等理论问题,及其税改、支持创新等具体政策[1-3]。但是,现有文献缺乏对奥巴马和特朗普政府制造业政策的总体分析,对美国联邦政府复兴制造业发展措施和政策效应的研究不够深入。本文以学界相关研究为基础,分析了奥巴马任期(2009—2016年)和特朗普任期前三年(2017—2019年),美国制造业政策和发展状况。研究发现,美国制造业政策是鼓励创新、加强关键产业链、提升劳动者技能和公共采购等内容的混合体系,特朗普政府将其加快推向保护主义。由于美国相关政策含有大量违背国际分工规律的保护主义措施,没有如其所望成为世界制造业更有吸引力的国家,而且制造业产出和就业、结构变化和劳动生产率等指标没有出现结构性改善,制造业面临的困难和问题没有解决。笔者认为,分析研究美国制造业复兴困境与保护主义政策失灵,汲取其中的经验与教训,对于中国完善制造业发展政策和促进制造业高质量发展具有积极的作用和意义。

一、奥巴马和特朗普复兴制造业政策的内容

奥巴马和特朗普政府均制定实施了美国复兴制造业的政策。奥巴马于2009年就任美国总统后,在尽快摆脱金融危机冲击的驱使下,为美国制定实施了以振兴传统制造业、发展新兴产业和支持科技创新为主要内容的再工业化政策。这些相关政策聚焦于支持创新和基础设施建设,避免美国经济再度陷入大萧条。其中影响最大的是《美国复兴和再投资法》(以下简称ARRA)。该法批准美国开展大规模基础设施建设,由此间接拉动本国制造业发展。特朗普在2016年美国总统竞选期间,提出扭转制造业就业长期下降趋势、复兴国内制造业,并将工作岗位带回国内的主张。2017年,特朗普就任美国总统后,在重商主义信条支配下,选择性地抛弃和继承了奥巴马任期的经济政策,并将美国经济的去工业化问题政治化,片面强调全球化和国际贸易关系的负面效应,认为美国财富、影响力的相对降低和贸易赤字的增加源于其他国家相反的变化。这一理念在经济政策上体现为快速将美国制造业政策推向保护主义,不惜加剧与主要贸易伙伴的贸易摩擦和对抗,退出或修改多个已经签署的自由贸易协定,甚至威胁退出世界贸易组织。

(一)加强对创新活动的支持,更好发挥政府作为创新推动者的作用

尽管私人部门在美国新技术开发和应用中发挥主体作用,但政府支持在整合创新资源,降低新技术商业化的成本和风险,弥合实验室技术与市场商业化应用之间的鸿沟等方面具有积极作用。奥巴马就任总统后多次强调加强政府对创新的支持,在一些场合反复指出美国经济增长和国际竞争力取决于创新能力。其理论逻辑是,在科学研究不能使私人部门盈利时,政府要给予科学家和发明者所需要的支持[4]。奥巴马政府曾通过联邦政府赠款建立了一批制造创新研究所(以下简称IMI),形成制造业创新国家网络(以下简称NNMI)。每个IMI具有独特持续的重点领域,与相关企业、学术界、国防部、能源部、国家科学基金会和州政府等利益相关者组成产学研合作机制;制造业企业可以申请加入NNMI,成为制造业区域创新枢纽和创新国家网络的一部分。特朗普上台后继承了奥巴马政府的这一做法,继续为这些项目提供支持。从几年来的实践看,美国NNMI和IMI已经实现了多项预定目标,尤其在降低识别合作伙伴的搜索成本、提高产学研合作的协同能力、加快基础研究和应用研究的商业化开发等方面成效突出。

奥巴马和特朗普政府支持美国发展先进制造业的措施极为相似,即直接资助企业的早期研究与开发(以下简称R&D)投资,制定知识产权保护等创新友好政策,资助建立世界级实验室和研发设施,发展教育培养科学和技术人才。美国联邦政府对基础研究的资助,主要通过卫生和公众服务部、国立卫生研究院和国家科学基金的R&D拨款实现,由此促进新兴制造业发展;对基础研究和早期应用研究的资助,主要通过国防部、能源部、国家航空航天局、商务部国家标准和技术研究院、农业部的R&D拨款和采购实现。美国国家安全技术加速器(NSTXL)提供早期融资,支持初创企业开发具有战略意义的商品和服务,将其推向政府和商业市场。被美国联邦政府选定的研究机构和企业,通过联邦资助形成了世界级R&D能力,进而间接促进先进制造业发展。实际上,美国领先的航空、武器、芯片、制药等制造业,长期依靠联邦政府在研发方面的大量投入,创造先进技术和人才支撑。

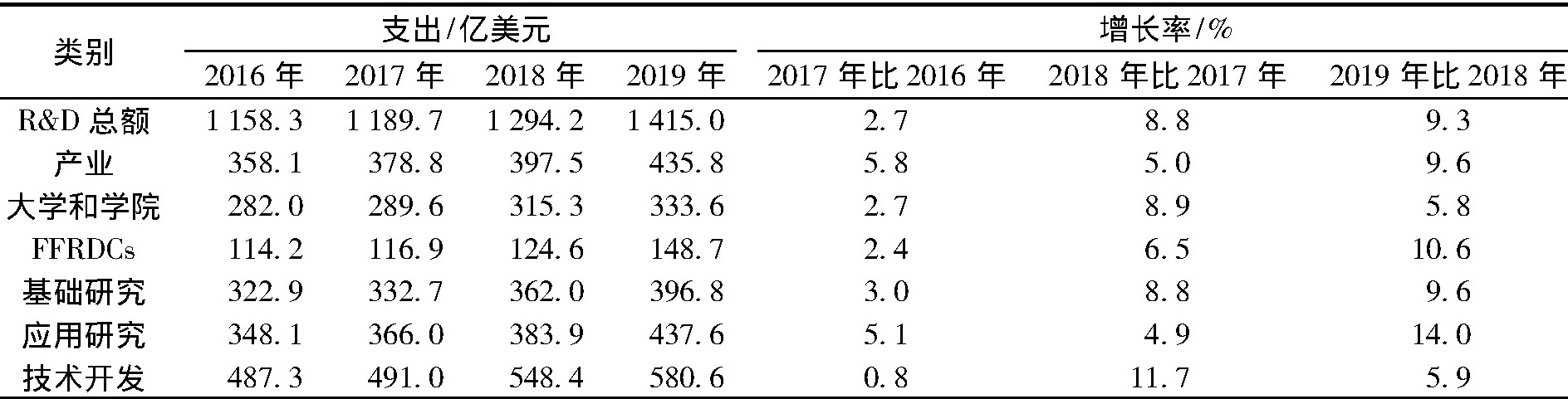

在奥巴马和特朗普任总统期间,美国联邦政府R&D投入总体保持较快增长,成为基础研究的主要资助者;联邦投资通过公私合作伙伴关系在协调组织利益相关者合作研发,搭建研究和商业化开发通道方面发挥更积极作用。特朗普就任总统后进一步加大联邦资助力度,表1表明,联邦R&D投入从奥巴马任期最后一年(2016年)的1 158.3亿美元增加到2019年的1 415.0亿美元;2017年至2019年,联邦R&D投入连续三年增长,且增速越来越高,2019年比上年增长9.3%。从结构上看,基础研究、应用研究和技术开发的投入同样连年增长,产业、大学和联邦资助的研发中心获得的联邦R&D资助均保持增长。

表1 2016—2019年财政年度美国联邦政府研发支出

注:FFRDC为联邦资助的研发中心(Federally Funded Research and Development Center)

资料来源:National Center for Science and Engineering Statistics,Survey of Federal Funds for Research and Development.https://www.nsf.gov/statistics/2020/nsf20308/

(二)基于安全原因,加大支持本国发展关键产业链

奥巴马任职期间,政府的产业政策主要关注促进美国经济的创新能力。特朗普政府认为,离岸外包致使美国企业和消费者变得容易受到供应链中断和不稳定的冲击,进而对国家国防能力产生不利影响,因而主张在美国国内发展关键产业链。特朗普政府成立了一个部际工作组辨别关系国家安全的制造业部门和能力,提出更具目标性的政府对关键部门的投资和补贴建议。美国国防部将国内工业基础划分为私营部门和公共部门两类。私营部门又称为商业部门,包括各种规模公司构成的系统集成商、子系统供应商、组件供应商和服务提供商。在供应链的各个层次上,私营公司生产国防专用产品,包括平台、武器系统以及为国防用途而加固的组件;私营部门公司还可能生产专门指定为“双重用途”的产品,这些产品既有军事用途也有非军事用途,并可能受到出口管制,以及未经明确国防用途的商业项目。公共部门又称为有机国防工业基地,特指为国防部提供特定商品和服务的政府设施,由资源提供者、购置和维持计划人员、兵工厂和弹药厂的制造和维护人员组成;公共部门的设施既可以由政府运营,也可以由承包商根据合同运营。根据美国法律,某些生产和维护活动必须由公共部门执行。

(三)加强科学、技术、工程和数学(STEM)教育,解决本国制造业劳动力的结构性短缺问题

美国制造业岗位需求已发生新的变化,制造业越来越需要劳动力掌握科学、技术、工程和数学知识与技能,熟悉机器人和计算机集成制造系统,能够融通软件和硬件等能力,但劳动力拥有的技能与制造业需求之间存在差距。为满足先进制造业工作岗位需要的计算能力和技术技能,避免由于劳动者的技能不匹配减缓先进制造业发展,奥巴马政府在《复兴美国制造业框架》提出,教育系统必须使劳动者获得可以竞争的工作和行业所需的技能,加大了教育和培训工人技能的投资[6]。针对先进制造业所需要的STEM知识和技能劳动力短缺问题,特朗普政府建立了联邦、州和地方政府协同机制,支持初中、高中、职业学校、高校和企业面向制造业未来需求开展STEM教育和培训,培养拥有学位、证书和更高技能的工人,如软件开发人员、计算机程序员和工程师的政策。美国联邦政府还鼓励各州制定战略计划,建立一支受过教育和有技能的劳动力队伍,同时帮助求职者获得行业认可的就业资格证书。联邦政府通过支持研发和教育与劳动力发展在促进先进制造业发展方面发挥关键作用。虽然美国加强教育和培训的措施对于青年和未来劳动者具有积极效果,但对于缺乏学习和掌握新知识、新技能能力的失业者和中老年劳动者很难产生积极作用。同时,美国制造业还面临合格劳动者数量不足的挑战,因为潜在合格劳动力越来越有限,将制造业作为职业选择的人越来越少。

(四)利用“购买美国货”法律,保护本国企业

尽管美国加入了《WTO政府采购协议》,但其在确定向外国供应商开放政府采购范围上有很大自由权利。美国国防制造业在这一点尤其受益。为支持国内行业,美国法律限制外国公司获得美国公共采购合同。自1933年《购买美国商品法》颁布以来,美国多届政府一再制定类似法律,要求联邦和州政府优先购买本国生产的商品和服务;当采购超过特定阈值时,购买国产产品和服务是联邦机构的法律要求。2009年,奥巴马政府在ARRA中插入了“购买美国货”条款,要求任何由ARRA资助的公共基础设施或公共工程项目只能使用美国国内生产的钢铁和其他制成品,目的是确保ARRA用于基础设施建设的投资被用来促进美国制造业发展。2017年,特朗普执政后,则直接颁布“购买美国货、雇佣美国人”的行政命令,将“购买美国货”实施领域扩大到所有联邦资助项目和公共采购,明确要求上述项目和采购必须优先采购本国生产的产品,并且只有在没有本国生产的情况下才能采购进口产品。尽管美国声称相关政策在不违反现有贸易协议规定的义务条件下适用,但许多国家认为,该条款是保护主义措施,要求美国纠正。美国国内还有一些呼声,要求退出世界贸易组织的《政府采购协议》。

美国经常利用其强势地位要求对方向美国公司开放政府采购市场,而自己则利用“购买美国货”法律保护本国企业。当然,许多国家和地区通过多边和双边贸易协定豁免免某些“购买美国货”条款。但是,这些豁免仍然受美国法律、行政决定和法规的约束,联邦机构能够通过许多机制在公共采购活动中优先支持美国公司,至今仍然这样做。在政府采购中,其他国家很少像美国这样拥有严格而明确的购买国货法规。美国巨额军费支出提供了大量与军事有关的公共采购合同,包括航空航天、舰船、核能和远程控制。公共采购合同为美国新技术和新产品提供了一个可预期、有保证的市场需求,促进其在相关领域的私人投资和飞机、通信、电子和计算机产业快速发展。美国具有国际竞争力的许多企业都是通过联邦政府的研发资助和公共采购而发展起来的,并且这些企业至今仍然在很大程度依赖于这些合同。

二、美国制造业复兴困境和政策失灵的表现

奥巴马和特朗普政府都认识到制造业的重要性,强调恢复和重建美国制造能力,包括改造提升现有制造业和发展新兴制造业。美国持续实施了十多年的再工业化战略是复兴制造业的努力标志。其核心目标是提高制造业的结构地位,扭转制造业增加值和就业比重持续下降的趋势,即提高制造业增加值占GDP的比重和制造业就业人数占总就业人数比重。与美国曾经经历的工业化过程相比,奥巴马和特朗普复兴制造业的努力,实际上是一种扭转去工业化和开启再工业化的战略。奥巴马第二任期和特朗普任期前三年,尽管美国经济总体保持复苏态势,GDP增长和就业指标明显好转,但由于科技创新、关键产业链建设、政府采购等政策加快转向保护主义,制造业复兴仍然没有起色。

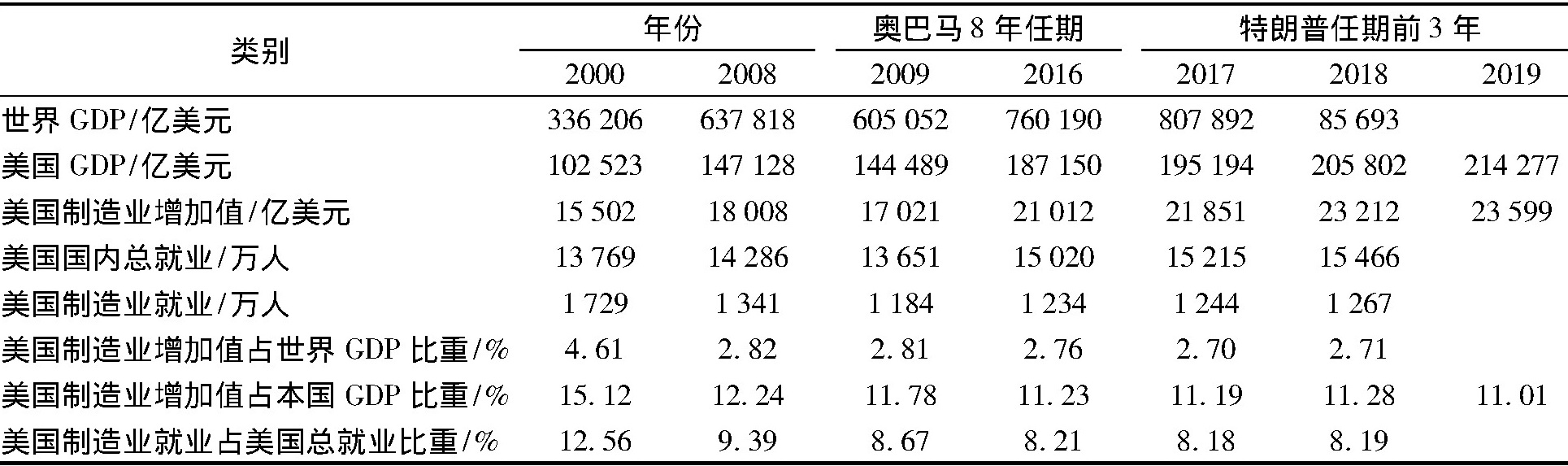

(一)从制造业产出和就业比重看,趋势性降低的态势没有得到扭转

表2可见,美国制造业增加值除2009年以外,总体呈现增长态势,但制造业增加值占本国GDP的比重从2000年的15.12%降低到2008年的12.24%。在奥巴马任总统的8年(2009—2016年)和特朗普任期的前3年(2017—2019年),这一比重始终徘徊在略高于11%的水平。美国制造业增加值占世界GDP的比重从2000年的4.61%降低到2008年的2.82%,奥巴马和特朗普政府时期始终稳定在这个水平之下。2000年以来美国总就业人数从13 769万人增加到2008年的14 286万人,但同期,制造业就业人数却从1 729万人降低到1 341万人。奥巴马和特朗普政府时期,这种总就业人数增长,而制造业就业人数降低的态势并没有改变,结果美国制造业就业人数占本国总就业人数的比重,从2000年的12.56%降低到2008年的9.39%,接着又从2009年的8.67%降低到2019年的8.19%,制造业就业占比降低趋势至今未能得到扭转。白宫顾问纳瓦罗试图将美国制造业就业占总就业比重提高到20%,达到与德国相当水平的计划再次流产[7]。

表2 美国制造业就业与产出指标

资料来源:Bureau of Economic Analysis and the U.S.Census Bureau.https://www.bea.gov/data/industries

美国流行一种观点,认为企业离岸外包导致中间产品进口增加,减少美国制造业就业。美国国家经济研究局使用美国人口普查数据,发现没有证据表明中国进口竞争导致美国净工作机会损失。美国在人力资本较低的南部和中西部地区,工厂萧条和关闭导致大量失业;但在人力资本较高的西海岸和新英格兰地区,服务业就业增加显著多于制造业工作机会减少,制造业就业损失被服务部门就业增长所抵消[8]。因此,中国进口竞争导致就业结构变化,产业层面就业从制造业转移到服务业,区域层面就业从美国中心地区转移到沿海地区。娜塔莉娅·诺夫塔和叶夫根尼娅·普加切娃(Natalija Novta & Evgenia Pugacheva)发现,美国制造业失去的岗位转向服务业。公司层面的数据显示,几乎所有制造业工作岗位的损失都来自大型跨国公司,这些公司在制造业就业岗位减少的同时增加了服务业就业岗位[9]。此外,今日的美国制造业与20世纪七八十年代以前完全不同。由于制造业需要具有更高水平教育和培训的劳动者,蓝领工人的岗位基本为机器人和高技能专业人员取代,制造业新的发展不可能为高中毕业后未继续接受教育的劳动者和结构性失业的蓝领工人带来大量工作岗位。为获得低成本劳动力和贴近市场,美国企业仍有动力将生产转移到发展中国家;美国与其试图扭转全球化和技术发展的趋势,不如采取从国际分工中受益的策略。

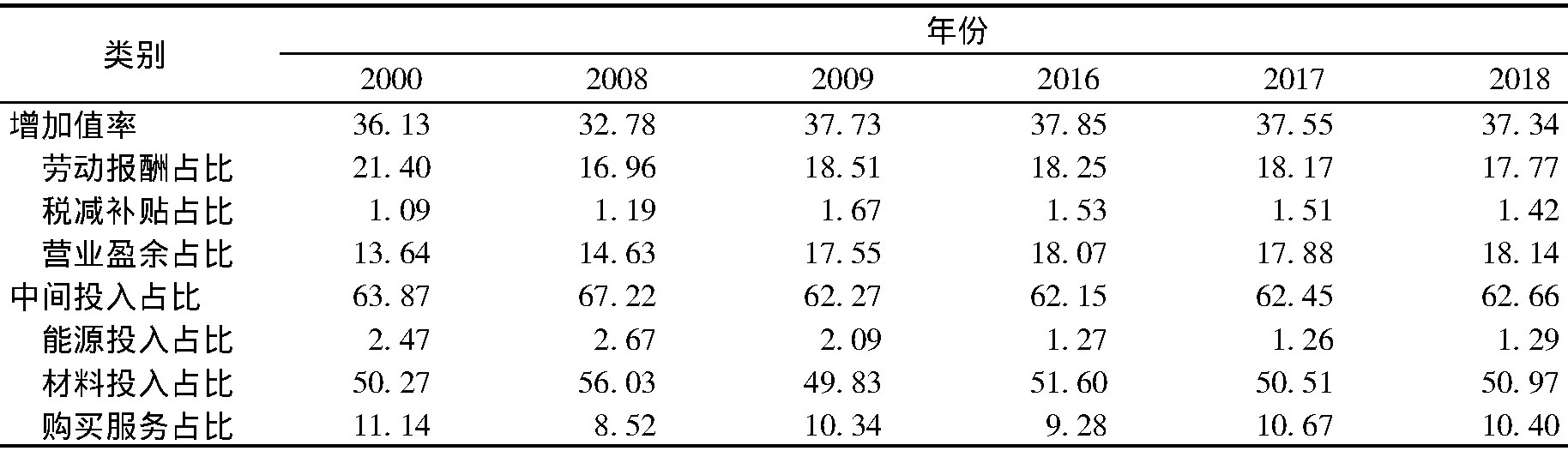

从产出构成看,劳动报酬占增加值的比重降低,营业盈余占比提高,表明制造业新创造财富的分配向资本倾斜,劳动者分配的份额降低。表3可见,2009年以来,美国制造业增加值率保持在37%的高水平。2018年与2000年相比,尽管中间投入占比降低了1.21个百分点,增加值率提高了1.21个百分点,但劳动报酬占比却降低了3.63个百分点,而营业盈余占比提高了4.5个百分点。

表3 美国制造业产出构成 %

注:表中各比例均为占制造业总产值的比重,税为生产税和进口税

资料来源:Bureau of Economic Analysis and the U.S.Census Bureau.https://www.bea.gov/data/industries

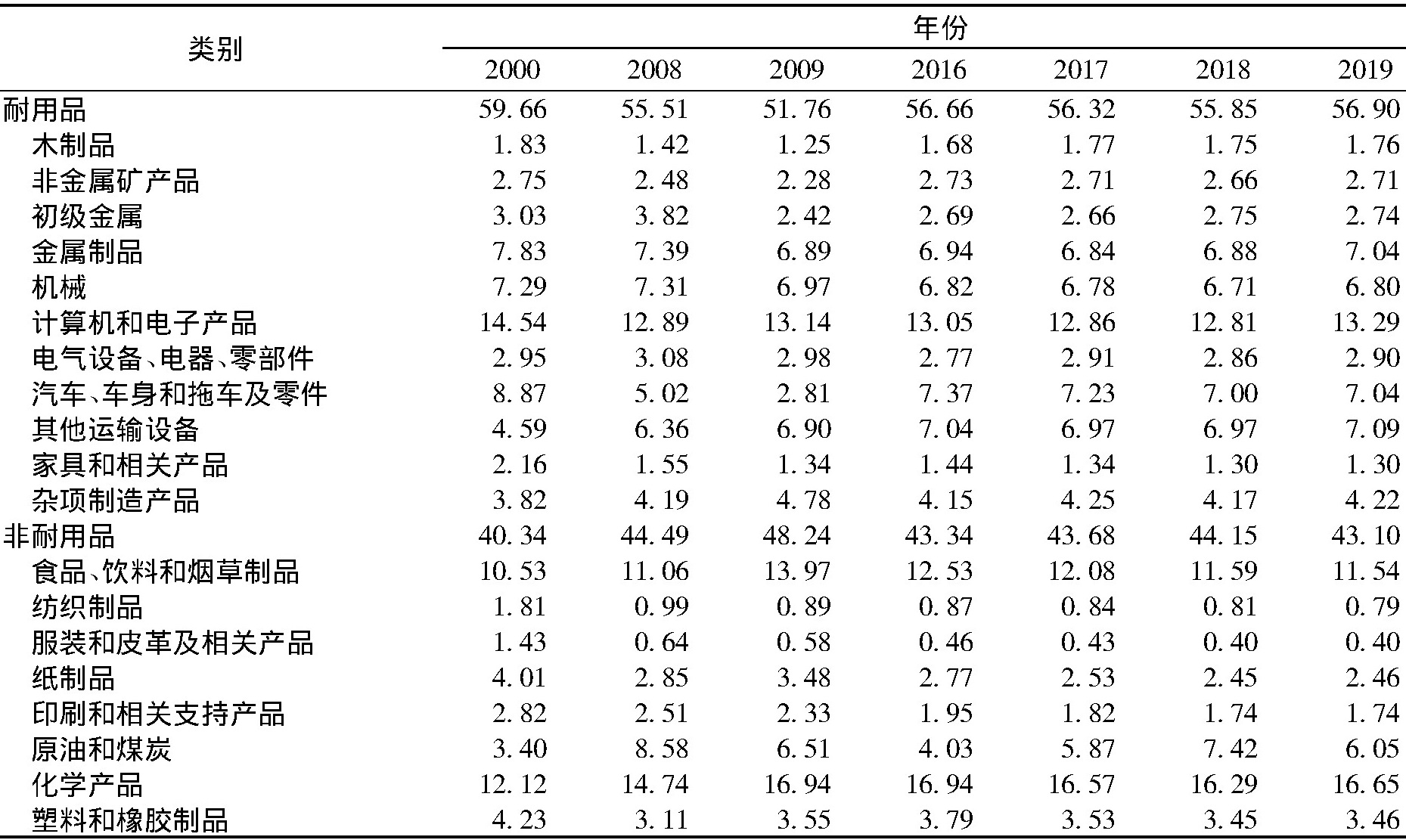

(二)从行业结构看,制造业结构调整缓慢

表4可见,2000年至2019年间,美国耐用品占比降低了2.76个百分点,非耐用品2.76个百分点,这个变化主要体现在2009年之前;在2000年至2019年间,耐用品和非耐用品比重变化不大;2019年与2000年比,纺织、服装和纸制品等占比有较大下降,原油和煤炭、化学产品占比有较大提高,联邦政府大力支持的计算机和电子产品、电气设备和零部件、汽车和零部件等先进制造业占比变化不大,有的还略有降低。尽管这些结构变化分析不能反映美国制造业在产业链、价值链中所处位置,即在同一细分行业美国倾向于生产和出口高质量产品,但总体上仍然可以得出美国制造业结构相对稳定。美国联邦政府重点支持的战略性行业,特别是通讯和计算机产业、国防工业发展未能实现政策期望的目标。

表4 美国制造业产出行业结构变化 %

注:表中比值为某一行业增加值占制造业增加值的百分比

资料来源:Bureau of Economic Analysis and the U.S.Census Bureau.https://www.bea.gov/data/industries

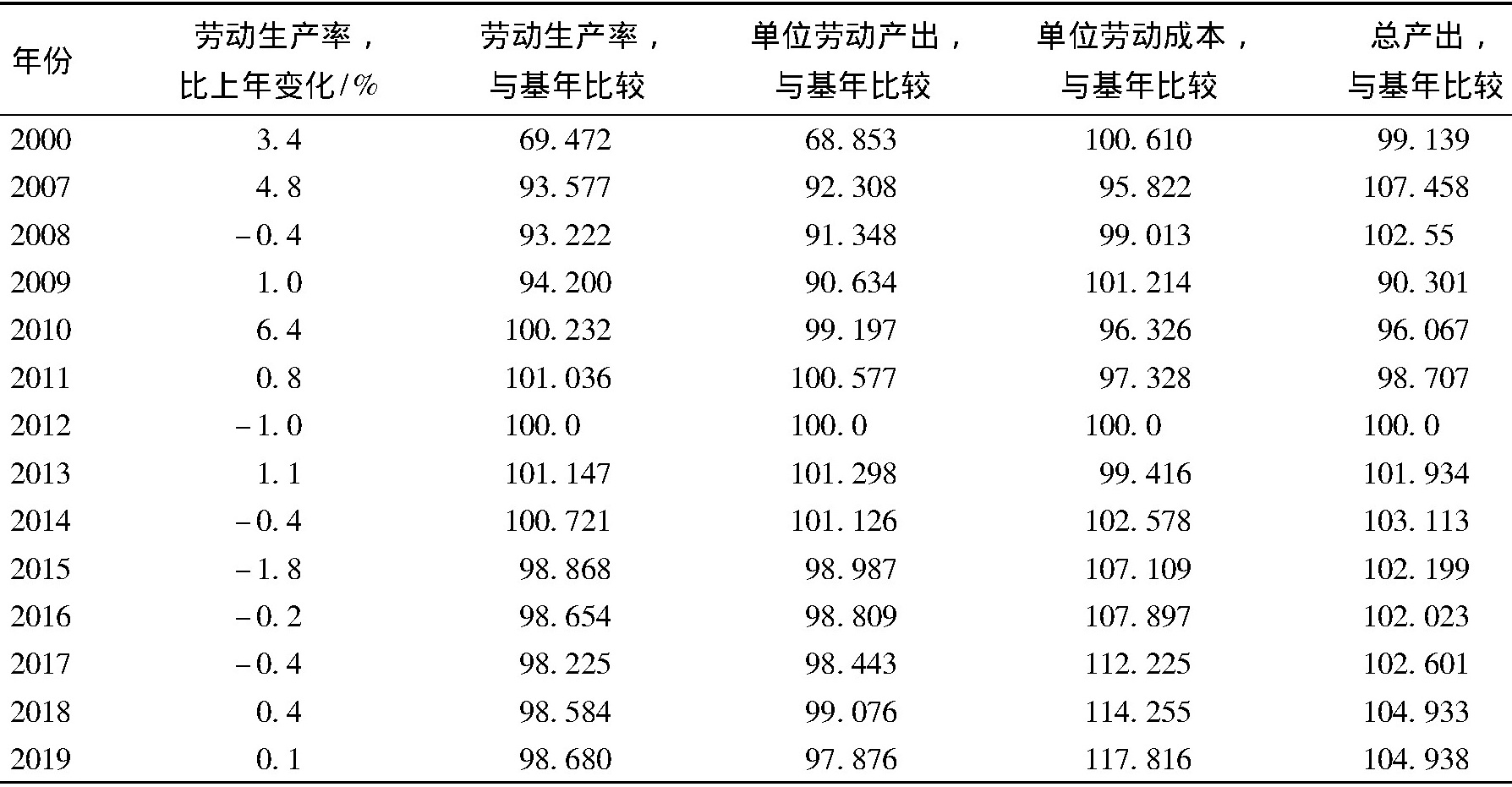

(三)劳动生产率增长停滞,加剧劳动力成本劣势

表5表明,2019年与2000年相比,美国劳动生产率有一定增长;其中,2000年至2007年增长较快,2010年至2014年间变化不大,2015年至2019年还略有降低。奥巴马任期的2008年、2012年、2014年至2016年,以及特朗普任期的2017年都出现了负增长。在制造业产出和就业占比徘徊情况下,美国提高生产率成为制造业复兴的重要途径。生产率的持续提高能够在就业减少的情况下,使制造业产出得以持续增长。长期以来,美国劳动力成本明显高于中国、印度和墨西哥,但相对高的制造业生产率弥补了这一差异。2011年之后,美国劳动生产率的停滞徘徊,加剧了制造业的劳动力成本劣势,使美国难以成为一个吸引制造业投资的地方。同时,劳动生产率停滞不增,可能促使特朗普政府维持削减中产阶级工资和福利的政策,加剧收入和财富的不平等,阻碍美国制造业复兴和经济长期发展。

表5 美国制造业劳动生产率变化

注:2012年为基年,基年为100

资料来源:Bureau of Economic Analysis and the U.S.Census Bureau.https://www.bea.gov/data/industries

美国制造业结构地位的下降从现象上看是全球化,但全球化动力在于资源禀赋和技术进步。正是由于资源禀赋和技术进步的综合作用,企业在全球生产能够比一国生产能够更有效地利用资源禀赋差异。相对于劳动力,美国的资本禀赋条件更好,全球生产能够提高资本回报率并降低劳动力回报率。尽管美国复兴制造业的努力收效甚微,但其制造业规模稳居世界第二位,拥有高生产率、高技能的劳动力和先进装备,作为世界制造业主要引领者的地位没有改变。从结构地位看,美国制造业占国内生产和就业份额下降,主要源于服务业更快的发展,而不是制造业增加值的绝对降低。事实上,美国制造业增加值除受美国金融危机冲击影响的2009年以外,其余年份均保持一定速度的增长。

三、对美国复兴制造业政策的讨论

加强政府支持是奥巴马和特朗普制造业政策的重要理念和内容。奥巴马在第一任期内颁布的多项法规,含有直接支持制造业增长、增加研发补贴、降低国内制造商使用的原材料和中间产品关税、国内制造企业优先获得公共采购合同以及促进制造业出口等措施。特朗普政府在指责其他国家实施产业政策和干预经济发展的同时,自己却对美国制造业采取选择性保护主义促进政策,加强了联邦政府在确定支持哪些产业和如何使用联邦资金方面的作用。特朗普政府的制造业政策引起发达国家对产业政策的再次热论。

(一)关于去工业化的讨论

最近几年,美国朝野各界对去工业化问题的讨论十分激烈,其中支持去工业化的学者的逻辑是,去工业化是一种合理变化,是发达国家工业化进程的自然阶段。持这一观点的经济学家主要从生产专业化、消费结构变化和技术进步等内生因素解释这个现象[10]。从生产专业化看,国际分工导致发展中国家利用自己的资源和劳动力优势将部分制造过程吸引到本国,发达工业化国家的优势已经从工厂转移到办公室、管理网络和贸易谈判桌上。与新兴工业化国家相比,美国企业在制造环节的优势减弱,与制造业相关服务的优势增强,结果企业将核心能力转向掌握品牌、营销渠道和知识产权。反对去工业化的学者观点重新梳理了美国经济史上的产业结构转换,强调由于农业增加值占GDP比重下降速度比就业下降速度快,服务业增加值占GDP比重的增长速度慢于就业比重增长;相比之下,制造业增加值占GDP比重下降速度慢于就业比重下降,说明制造业劳动生产率增长速度高于美国平均水平。因而,学者从劳动生产率的这一差异可以推断,劳动力从传统农业向制造业转移会加快经济增长,从制造业向服务业转移会减缓经济增长。

尽管学界讨论还在继续,但很多研究认为,去工业化是经济发展内生的结构变化,是经济发展到一定阶段不可避免的现象。各经济体制造业在国内生产总值和就业中的份额变化遵循这样一个规律,即随着人均收入增加而提高,在人均收入达到较高水平后开始下降。耶稣·费利佩(Jesus Felipe)注意到一些人均收入相对较低的发展中国家制造业产出和就业占比存在降低趋势,并将其视为早熟去工业化现象[11]。费利佩、梅塔和瑞(Felipe、Mehta & Rhee)揭示了全球竞争和劳动替代技术减少了发达国家的制造业就业;制造业产出和就业占比两个指标,就业占比更重要[12]。当今人类社会,除石油输出国外,高收入经济体在其发展历史上,制造业就业占总就业的比重都曾经保持在18%以上,都是在人均收入增加到某一个高水平后才出现下降,而过早出现去工业化是近期的一个现象。

由于人类社会全球化和信息技术进步推动,科技、金融和专业服务的市场范围快速扩张,服务业出口增长很快。消费者对服务需求的收入弹性较高,服务业长期发展前景乐观。经济增长使经济体系变得更复杂,需要消耗更多的服务。联合国工业发展组织在《2020年工业发展报告》分析了过去50年经济结构变化,发现长期经济发展存在从农业、到工业再到服务业的转换趋势,且这种转换与财富、经济发展、技术领导力、政治能力和国际影响力正相关,工业特别是制造业增长及其引发的技术变革是推动这一转换的主要驱动力[13]。马丁·尼尔·贝利等(Martin Neil Baily)指出,强大的国内制造业可以为国际经济和政治冲击提供一定程度的保护,制造能力薄弱以及由此导致的过度依赖进口面临供应链中断的风险较大[14]。原口和北冈(Haraguchi & Kitaoka,2015)通过实证研究进一步证实,经济增长与结构转换具有正相关关系,制造业生产率高于其他产业,能提供更高收入的工作岗位[15];通过溢出和间接效应,制造业增长可以促进其他产业的就业。人类社会在历史发展中,无论是当今的发达国家,还是发展中国家,产业结构转换都是经济增长、就业和提高生活水平的关键驱动力。凯姆·安德森和桑达尔·庞萨米(Kym Anderson & Sundar Ponnusamy)的实证分析发现,经济增长必然伴随去工业化的发生,旨在减慢去工业化速度的保护性政策是徒劳的,政策应该聚焦如何以更有效和公平的方式来支持选择或被迫离开衰退行业的人们[16]。

(二)关于政策过于迷恋本国制造业的讨论

美国制造业政策具有不顾资源禀赋条件和国际分工要求,过度迷恋和强调发展美国国内制造业,相关措施主要有关税、非关税壁垒和政府采购。在关税方面,美国对从许多国家进口的商品加征关税,加征关税的产品涵盖原料、中间产品和最终产品;利用关税保护本国产业面临一个无解循环,即对中间产品征收关税会增加国内最终产品生产成本,关税因而转向最终产品,对最终产品征收关税相当于直接对消费者征税,降低消费者购买力。在非关税壁垒方面,美国以国家安全、反垄断等为借口,阻止外国企业获得技术和交易,甚至对欧盟和中国企业进行制裁。在政府采购方面,美国不顾WTO规则约束和贸易对方反对,出台购买本国产品、为本国企业和出口企业提供金融支持,将购买国货要求扩大到所有联邦政府投资或资助建设的基础设施项目。在阻止技术获得和限制交易方面,2012年,奥巴马政府采取措施限制中国科技公司与联邦机构签订合同。2018年,特朗普政府宣布动用行政权力禁止中国公司进行与技术相关的收购,并对关键技术实行新的出口管制;而加强技术出口管制使美国高科技公司失去不断增长的中国市场,减少其可以用于进一步研发的利润。美国联邦政府一些机构也对特朗普政府不顾客观规律过于迷恋国内制造业的做法感到担忧。例如,美中经济和安全评估委员会认可离岸外包对美国公司的生产率具有显著的积极影响,而美国从开放向自给自足的转变将导致生产率下降。与许多较小的经济体不同,美国在研发新技术和新产品时较少依赖全球生产体系,但是在规模化生产阶段,则需要依靠国际分工保持竞争优势。全球生产体系使美国公司能够将精力集中于最有生产率的研发、设计、营销等服务化环节,而将效率较低的环节转移到更具优势的国家和地区。罗伯特·阿特金森和斯蒂芬·埃泽尔(Robert D.Atkinson&Stephen Ezell)指出,尽管他警告公司外包和将工作岗位转移到墨西哥占据了经济新闻头条并受到嘲讽,但特朗普的政策“完全是微不足道的”“将永远不会起作用”“选择赢家只会减少经济福利”。明智的美国制造业战略应关注哪些问题对美国经济未来至关重要。特朗普政府的制造业政策存在过度反应的风险,使事情变得更糟而不是更好。关于制造业是否可以重返美国,该文认为,将任何制造业带回国都是愚蠢的,因为这只能带回美国不具有竞争优势的企业和低工资、低技能的工作岗位,强制制造业回归还会导致更高的价格[18]。从消费者福利看,大多数消费者也是工人,并且返工带来的更高工资将被消费成本增加所抵消。

(三)关于产业政策非中性性质与全球生产网络的讨论

奥巴马和特朗普政府的制造业政策都包含支持特定产业和技术、改变要素投入成本和产出价格、规制改革等影响资源跨部门配置的政策。克里斯汀·斯滕斯鲁德(Christian Stensrud)研究了美国的产业政策,发现对特定制造业给予特殊支持是美国制造业政策长期存在的鲜明特征。由于战略意义以及工会政治力量强大,美国钢铁行业在整个发展史上都获得了保护。20世纪七八十年代以来,美国制造业面临日本、德国等国家企业的挑战,历届总统都利用政府政策和公共资金支持企业应对这些挑战[19]。托德·塔克(Todd N.Tucker)更清晰地指出,与财政政策和货币政策不同,产业政策不是中性政策,而是具有使命目标并影响劳动力和资本等要素跨产业配置的政策,能够对一些活动提供正向激励,对另外一些活动提供负向激励。与美国的盟友和竞争对手不同,美国政治的最大神话之一是美国不实行产业政策,而是按纯粹新自由主义和自由市场原则运行[20]。然而,美国确实有一些特别政策,资助生物医学研究促进制药公司产品开发,采购国防承包商的战斗机和核武器。这些企业享有参与从国际贸易协议到国内税改在内的公共政策讨论和制定特权。阿德里亚诺·科佐利诺(Adriano Cozzolino)使用特朗普主义一词,并将其视为一种国家间贸易关系的经济民族主义和加强国内新自由主义宏观经济政策的结合。该文对这种政治经济学理念持批评主张,认为尽管特朗普政府在国际贸易方面秉持“零和博弈”和冲突愿景,但就美国的领域而言,2018年及以后显示出有利于企业和高收入者的倾向[21]。基于此,特朗普政府减少社会支出和增加国防项目支出的做法,被认为是新自由主义的进一步演变,可能会进一步发展为更为激烈的新自由主义政策与经济民族主义元素的结合。

由于全球生产网络的形成,不少制造业产品都是中国产品中有美国零部件,美国产品中有中国零部件。普雷马钱德·拉和阿图科如拉(Prema-chandra & Athukorala)研究了中国在全球生产网络中的角色演变及其影响[22]。该研究基于零部件和最终产品全球生产共享,表明中美贸易现状是由中国在全球生产网络作用驱动的结构性现象。美国跨国公司的全球竞争力取决于其能否利用中国作为向世界其他地区供应产品的生产基地,而中国现在已成为美国制造业中重要的零部件供应商。鉴于全球生产网络中两个经济体之间这种错综复杂的相互依存关系,对中国征收惩罚性关税必然面临美国商业利益的强大反对。即使贸易保护主义威胁成为现实,其影响也不会像通常认为的那样具有破坏性,因为全球生产共享大大削弱了相对价格与贸易流之间的联系。正如台得·鲍恩(Chad P.Bown)所强调,全球生产网络将供应链上所有企业的利益紧密联系在一起,特朗普关于贸易赢家和输家的判断无视这一现实[23]。丹尼拉·阿雷吉可卡(Daniela Arregui Coka)等指出,世界经济秩序旨在减少经济壁垒并避免单方面的贸易保护主义措施,美国已不再是可靠的国际政治和经济合作伙伴[24]。约翰·爱德华兹(John Edwards)写道,毫无疑问,美国正在政策和做法上寻求重大变化,试图阻止中国参与全球经济。美国和中国将在未来几十年争夺技术领导力,自由经济秩序和WTO都不能解决该问题。与之前的冲突不同,美国和中国的斗争不是为了领土、文化、宗教、民族至上,甚至也不是为了争夺意识形态的胜利;两个竞争对手中的任何一个都没有威胁对方的生存;任何一方都不能对另一方行使经济否决权。这场斗争从根本上讲是关于向包括中国在内的家庭销售商品和服务的竞争,这不是第一次而是以往争夺世界消费者的继续[25]。因而,竞争对手明智地处理将很容易解决,不明智地处理则会威胁全球繁荣。

四、对中国的若干启示

从奥巴马到特朗普,美国制造业政策越来越具有保护主义倾向。笔者认为,美国复兴制造业的努力和困境说明,无论科学技术和经济结构怎样进步提升都不能忽视制造业的发展。政府对制造业的任何支持都必须遵循国际分工规律,政府可以采取横向和纵向措施支持制造业发展,但保护主义措施无助于制造业复兴。中国应该响应经济全球化的历史趋势,进一步改善制造业要素供给条件和市场需求环境,在更深度融入国际分工体系、支持创新体系建设和保障高素质劳动力供给等方面形成协同一致的合力。

(一)深度融入国际分工体系,以开放抵消保护主义和对抗性遏制措施的影响

由于特朗普政府的制造业政策转向保护主义,二战后形成的以WTO为代表的自由贸易体制受到挑战,世界经济一体化特别是资本、技术和商品的跨国流动必将面临新的阻碍,必须对美国保护主义逆全球化措施及其影响给予关注。但是,从根本和长期看,只有有效率的企业和产业才能生存。保护主义的逆全球化政策,阻止美国企业将价值链的一些环节向发展中国家转移,必然削弱其利用全球资源提升国际竞争力的能力。由于技术变得更加复杂和综合,企业几乎没有动力将生产地点保持在高成本地点,所以任何一个国家都不可能独立完成复杂产品制造的所有环节。制造商转向专注于特定领域的专家和分包商,各国制造业已经发展成一个相互依赖和融合的体系,包括美国企业在内的任何企业都不能独善其身。特朗普试图重现20世纪大型垂直一体化制造商自行构建完整产业链的想法,必然受到国际分工规律和企业追求国际分工利益的制约。

由于数字化推动信息化和模块化造就的全球生产网络,以及市场需求、劳动力资源、营商成本的不均衡分布,美国企业仍然具有在综合成本较低和市场需求机会较好地区投资建厂的强大动力。美国政府采取支持措施阻止企业参与国际分工的做法,由于片面强调本国化并试图创建由本国企业组成完整产业链,违背了经济全球化趋势和国际分工要求,必然引起美国制造业成本上升和国际竞争力减弱。从中国出口到美国的产品中,包含大量亚洲、欧洲和北美等许多国家的中间产品和技术,贸易保护措施使包括实施贸易保护国家在内的多个国家遭受损失。如果考虑到美国大公司的国际化程度更高,进口的大多数制成品多由跨国公司在发展中国家生产,那么美国制造业对增长放缓和贸易不确定性更敏感,关税造成的损失更大。一国对他国征收关税使本国和其他国家受损,每个国家受损程度取决于其为最终产品提供的中间产品和技术占比。中国可以利用全球生产网络企业利益紧密联系的性质,坚持和扩大开放,更深入地融入国际产业分工体系,通过干中学提高吸纳国际先进技术和资本的能力并激励创新,打造具有全球竞争力、以创新为基础的制造业,从而抵消美国保护主义和对抗性遏制措施的影响。

(二)依靠制造业规模和体系优势,加强自主创新能力建设

锁定追赶者并打压其获取技术的空间是领先者惯用的措施。美国等许多发达国家都在谋求在半导体、人工智能、机器人技术、超级计算机、量子计算、自动驾驶汽车、5G和下一代通信以及生命学科和生物技术等领域的领先地位。发达国家普遍认为,这些技术对于国家安全和产业国际竞争力至关重要。美国在先进制造业领域将继续采取领先者策略,技术封锁可能成为美国一项逐步加强的长期干预措施。我国以往从发达国家引进技术、国内吸收、消化和再创新获得先进技术的空间在收窄,通过国际合作和并购获得技术的渠道也将受到拦截。由于外部性效应,投资于知识创造的企业很难获得由此创造的全部经济利益,知识创造还具有风险和不确定性。我国政府应为基础研究和高风险应用研究提供足够资金,降低私营部门投资于此类研究的风险,并加强私营部门从事知识创造的激励;同时,政府不仅应当支持高风险基础研究和应用研究,而且应当成为许多关键技术商业化开发的源头促进者。创新组织方式上,应当进一步聚焦协同创新,构建产学研深度融合和融通基础上的新型创新组织,解决关键核心技术过度依赖国外的问题。中国制造业零部件制造和产品组装规模大、体系完整,有利于在空间上实现制造与研发、设计邻近布局,开展持续不断的正反馈与融通互动,锻炼培育工程师和企业管理者。为此,我国除激励外国企业自愿进行技术转让外,还要依托制造业体系世界最全、规模最大的优势,通过制造与研发的紧密联系强化技术创新能力,培育从事知识密集、高技术产品制造的企业,提高从低附加值向高附加值攀升的能力。

(三)积极响应制造业就业岗位的新要求,增强劳动者数字知识和技能

人类社会新一轮工业革命正在颠覆传统的职业结构,推动就业向新的职业岗位转换。尽管其具体影响还在发展和有待于观察,但数字技术在制造业的应用,使越来越多的岗位要求劳动者具备与科学、技术、工程和数学相关的知识与技能和分析能力。掌握高级软件、人工智能、机器学习等数字知识和技能的劳动者面临令人兴奋的机会,缺乏这些知识和技能的人们意味着不确定性和无法应对的挑战。数字技术正在引发制造业的根本变化,数字技术及广泛深度应用,嵌入式传感器、物联网和分布式计算能力与先进信息传输结合在一起,采集和储存前所未有的数字数据量,由高性能计算(HPC)支持的人工智能(AI)使人们能够处理和分析这些数据。基本的数字素养将成为绝大多数岗位的绝对要求,因为随着制造业向数字化、智能化和网络化发展,人机交互更普遍,人类劳动价值向提供机器无法轻易复制的创造力和个人触觉转变。中国应该顺应以数字技术和软件操作为代表的软技能变得越来越重要的趋势,大力培养更多掌握数字新知识和技能的劳动者,更好满足制造业不断变化的职业需求。

参考文献

[1]刘戒骄.生产分割与制造业国际分工——以苹果?波音和英特尔为案例的分析[J].中国工业经济,2011(4):148-157.

[2]贾根良,楚珊珊.产业政策视角的美国先进制造业计划[J].财经问题研究,2019(7):38-48.

[3]郭凛,余振.美国贸易政策的历史逻辑与时代特征:特朗普与里根政府政策比较[J].当代美国评论,2020(1):72-87.

[4]OBAMA H B.Remarks by the president in state of union address[EB/OL].(2011-01-25)[2020-03-20].https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/25/remarks-president-state-union-address.

[5]OFFICE OF THE DEPUTY ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE FORINDUSTRIAL POLICY.Assessing and strengthening the manufacturing and defense industrial base and supply chain resiliency of the united states[EB/OL].(2018-10-05)[2020-03-20].https://media.defense.gov/2018/Oct/05/2002048904/-1/-1/1/assess-ing-and-strengthening-the-manufacturing-and%20defense-industrial-base-and-supply-Chain-resiliency.pdf.

[6]EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT.A framework for revitalizing american manufacturing[EB/OL].(2009-12-16)[2020-03-20].https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/20091216-maunfacturing-framework.pdf.

[7]BELVEDERE M J."Trump's Point Man on Trade:'We Envision a More Germany-Style Economy.'"CNBC[EB/OL].(2017-01-25)[2020-03-20].http://www.cnbc.com/2017/01/25/trumps-point-man-on-trade-we-en-vision-amore-germany-style-economy.html.

[8]BLOOM M,HANDLEY K,KURMAN A,et al.The impact of Chinese trade on U.S.employment:the good,the bad,and the debatable[EB/OL].(2019-07-15)[2020-03-18].https://nbloom.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4746/f/bhkl_posted_draft.pdf.

[9]NOVTA N,PUGACHEVA E.Research department manufacturing jobs and inequality:why is the U.S.experience different?[EB/OL].(2019-09-13)[2020-03-16].https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/manufac-turing-jobs-and-inequality-why-is-the-U-S-47001.

[10]刘戒骄.美国再工业化及其思考[J].中共中央党校学报,2011(2):41-45.

[11]FELIPE J.Asia's industrial transformation:the role of manufacturing and global value chains(part1)[EB/OL].(2018-07-15)[2020-03-19].http://dx.doi.org/10.22617/WPS189457-2.

[12]JESUS F,MEHTA A,RHEE C.Manufacturing matters but it's the jobs that count[J/OL].Cambridge Journal of Economics,2018(2):139-168.[2020-03-20].https://doi.org/10.1093/cje/bex086.

[13]UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION.Industrial development report 2020:industrializing in the digital age[EB/OL].(2019-10-15)[2020-03-20].https://www.unido.org/resources_publications_flagship_industrial_development_report_series/idr2020.

[14]BAILY N M,BOSWORTH B P.US Manufacturing:understanding its past and its potential future[J/OL].Journal of Economic Perspectives,2014(2):3-26.[2020-03-20].https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.28.1.3.

[15]HARAGUCHI H,KITAOKA K.Industrialisation in the 2030 agenda for sustainable development[J].Development,2015,58(4):452-462.

[16]ANDERSON K,PONNUSAMY S.Structural transformation to manufacturing and services:what role for trade[J/OL].Asian Development Review,2019,36(2):32-71.[2020-03-20].https://doi.org/10.1162/adev_a_00131.

[17]U.S.—CHINA ECONOMIC AND SECURITYREVIEW COMMISSION.Report to congress of the U.S.—China economic and security review commission[EB/OL].(2019-11-15)[2020-03-19].https://www.uscc.gov.

[18]ATKINSDN DR,EIELL S.Ten principles to guide the trump administration's manufacturing strategy[J].Information Technology&Innovation Foundation,2017(1):1-24.

[19]Stensrud C.Industrial policy in the united states[EB/OL].(2016-10-19)[2020-03-16].https://www.civitas.org.uk/content/files/industrialpolicy in the united states.pdf.

[20]TUCKERN T.Industrial policy and planning:what it is and how to do it better[EB/OL].(2017-07-19)[2020-03-16].https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2019/07/ri_industrial-policy-and-planning-201707.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss.

[21]COZZOLINO A.Trumpism as nationalist neoliberalism.A critical enquiry into Donald Trump's political economy[J/OL].Interdisciplinary Political Studies,2018,4(1):47-73.[2020-03-20].http://siba-ese.unisalento.it/index.php/idps.

[22]ATHUKORALA P.Prema-chandra:China's evolving role in global production networks:implications for trump's trade war[EB/OL].(2017-02-15)[2020-03-18].https://www.econstor.eu/bitstream/10419/175870/1/890438382.pdf.

[23]BOWNRC.Economics and policy in the age of trump[EB/OL].(2017-06-15)[2020-03-19].http://giovanniperi.ucdavis.edu/uploads/5/6/8/2/56826033/ageoftrump_june2017.pdf.

[24]COKA A D.Learning from Trump and Xi?Globalization and innovation as drivers of a new industrial policy[EB/OL].(2015-12-15)[2020-03-20].http://aei.pitt.edu/102551/1/mt_Learning_from_trump_and_xi_2020_eng.pdf.

[25]EDWARDS J.Economic conflict between America and China:A truce declared,the talks begin[EB/OL].(2015-12-15)[2020-03-20].https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/edwards_economic%20conflict%20between%20A%20and%20China_web_0.pdf.

刘戒骄.美国制造业复兴困境与启示:保护主义政策失灵的现实考察[J].北京工业大学学报(社会科学版),2020,20(05):12-22.