[摘要]现实中多种形式的平台经济和共享经济均存在价值共毁现象,但目前对平台价值共毁问题的研究相对缺乏,尤其是缺少平台领导视角的研究。本文对平台价值共毁的概念和成因进行了深入解构,认为平台价值共毁是由互动参与方个体行为偏差、互动系统结构缺陷、平台商业生态系统构造失调造成的,并最终归结于平台领导失败引起的平台企业结构性功能失灵。平台领导失败的根因在于传统平台领导范式以纯粹商业领导力为主导,走出平台领导失败要求由商业型平台领导转向责任型平台领导,即平台领导定位由纯商业性转变为公共性与商业性相耦合,领导力构成由纯粹商业领导力主导转变为社会领导力与商业领导力相融合,领导关系由显性市场契约关系转变为显性与隐性相结合的综合社会契约关系,领导方式由中心化、生态控制和零和博弈转变为去中心化、生态共治和价值共享。在此基础上,本文分析了责任型平台领导对平台价值共毁的结构性治理机理,构建了治理模式的“罗盘模型”,提出以尽责型自治、督责型互治和拓责型共治分别实现平台价值共毁的基础治理、焦点治理和高阶治理。最后,本文进一步提出可以通过领导人牵引式、平台组织变革式和外部环境孕育式三种方式培育与实现责任型平台领导。

[关键词]平台价值共毁;企业社会责任;平台领导;责任型领导

[基金项目]国家社会科学基金重点项目“互联网平台型企业社会责任问题研究”(批准号18AGL011);研究阐释党的十九届四中全会精神国家社会科学基金重点项目“新时代推进国有经济布局优化和结构调整研究”(批准号20AZD045)。

一、问题提出

2020年政府工作报告指出,“电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用”,要“坚持包容审慎监管,发展平台经济、共享经济”。推动平台经济和共享经济持续健康发展已然成为社会共识,这要求不仅强调平台经济和共享经济应有的价值共创功能,更要关注现实中多种形式平台经济和共享经济出现的价值共毁(Value Co-destruction)现象。典型的平台价值共毁案例是滴滴顺风车发生“空姐深夜遇害”“乐清女孩遇害”事件,结果是顺风车停业整改一年多,滴滴损失用户与收入,用户失去更多便宜和便捷的打车选择,司机则减少增加收入来源的机会,平台、用户、司机的价值增益均受到损害;恶意买方利用网络购物平台的规则漏洞恶意锁单,受到损害的卖方无任何补偿,平台企业推脱自身作为交易平台而不承担买卖双方行为的责任,结果是卖方减少商品折扣、降低服务质量甚至退出购物平台,买方丧失获得更优惠、更优质的购物机会,如此购物平台的佣金收益、声誉和吸引力都减弱,平台、卖方、买方的获益呈现多输局面;外卖平台一味提高佣金抽成比例,餐饮商户或者通过涨价转嫁给消费者,或者降低外卖餐饮品质,或者退出外卖平台,结果是消费者利益受损,商户声誉或长期收益受到损害,外卖平台用户与订单流失,骑手潜在收入增加机会减少,平台、商户、消费者、骑手都遭受显性或隐性的价值损失。

尽管平台企业、卖方、买方和其他参与方的行为诱发了较多平台价值共毁现象,但目前对价值共毁的研究主要聚焦于传统的简单二元关系互动情境,对于三个以上参与者的价值共毁缺乏关注(陈伟等,2018),更别提复杂的平台商业生态系统情境。即使有零星研究开始涉猎平台经济和共享经济情境下的价值共毁问题,也仅仅关注于平台企业与用户之间、卖方与买方之间的二元关系互动(Camilleri and Neuhofer,2017;Sthapit and Bj?rk,2019)。现有研究绝大多数聚焦于价值共毁的成因与形成过程(Echeverri and Sk?lén,2011;Smith,2013),并主要基于微观的个体行为视角,如互动过程中个体的资源不足和资源整合缺乏(Vafeas et al.,2016)、资源滥用(Pléand Cáceres,2010)、行为不当(J?rvi et al.,2018)被认为是价值共毁的主要原因,忽略从更高层面的结构视角考察价值共毁产生的深层原因,也缺乏对价值共毁行为治理与矫正的研究。此外,现有对价值共毁的研究几乎都局限于参与者之间的线性关系情境,对于平台情境下多元参与主体的动态非线性网络关系并不完全适用,因此亟需对平台价值共毁问题进行研究。

当然,也有诸多研究虽然不是从价值共毁视角对平台运行中的行为偏离与异化问题进行探析,但所涉及的平台参与主体互动过程扭曲和结果偏差都与平台价值共毁高度关联。平台治理研究中对减少平台用户有害行为和管理各种问题的关注(Evans,2012)就隐含了平台价值共毁的情形,但平台治理范畴广泛且多属系统层面和整体层面的治理,一定程度上对平台价值共毁的治理缺乏针对性,容易造成对平台价值共毁现象的忽视。这表明针对性、专门性地开展平台价值共毁治理研究有其必要性,同时平台治理研究能够为破解平台价值共毁问题提供重要基础和有益启示。从已有研究结果看,无论是行为偏离与异化成因,还是相应的平台治理方式,都与平台商业生态系统的特殊构造密切相关,因此,平台价值共毁研究必然要求深入考察平台商业生态系统的结构性因素。特别是,拥有实质选择权的平台领导(罗珉和杜华勇,2018)在平台商业生态系统中处于特殊地位,相当程度上决定平台商业生态系统的价值共创或价值共毁。无论是平台企业决策与行为不当引发的平台价值共毁,还是卖方、买方和其他参与方行为偏离诱发的平台价值共毁,均可以直接或间接地归因于平台领导失败,因此从平台领导视角研究平台价值共毁极为关键和必要。

平台价值共毁的表现与成因基本上都体现为诱发主体的行为偏离平台商业生态系统的最大化综合价值创造功能,在很多情形下更是与负责任的行为规范和道德要求相违背,这与平台商业生态系统构造及其背后的平台领导过度强调商业逻辑主导、缺乏可持续发展和社会责任视野密切相关。这意味着平台价值共毁的结构性治理必然要求平台领导范式的转变,由传统的纯粹商业型领导转向可持续性的责任型领导。然而,一方面,目前对平台领导的研究均围绕着商业与技术两个元素展开(Gawer,2014;潘建林,2017),忽略了平台领导的社会维度;另一方面,虽然组织领导理论已经开始反思以利润最大化为根基的传统领导模式,转而逐渐重视对责任型领导范式的探讨(Maak,2007;Voegtlin et al.,2012;Stahl and de Luque,2014;Maak et al.,2016),但现有对责任型领导的研究都局限于企业个体情境或组织间情境,并不完全适用于具有特殊结构与运行规律的平台情境。因此,责任型平台领导研究仍然留有较多空白,从责任型平台领导视角对平台价值共毁治理的研究基本缺乏,本文试图对此进行尝试性突破。

本文的边界贡献主要体现在四个方面:①拓展价值共毁在平台商业生态系统情境下的应用研究。深入挖掘平台情境的特殊性,创新提出并界定平台价值共毁概念,形成对平台情境下价值共毁的系统理解,实现对传统价值共毁概念的研究拓展。②深化平台价值共毁成因的相关研究。从互动参与方个体行为偏差、互动系统结构缺陷、平台商业生态系统构造失调三个方面对平台价值共毁的成因进行探析,建立个体行为偏差与结构层面缺陷的关联,从结构视角形成对平台价值共毁成因的全景透视。③完善平台领导和责任型领导的相关研究。将责任型领导理论和平台领导理论相融合,创新提出和系统解构责任型平台领导范式,从多个维度分析责任型平台领导对传统平台领导范式的超越。④丰富平台治理的相关研究。从责任型平台领导视角,提出针对平台价值共毁的尽责型自治模式、督责型互治模式和拓责型共治模式,建立起责任型平台领导与平台治理的联系。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分对平台价值共毁概念和结构性成因进行探析;第三部分提出并解构责任型平台领导范式;第四部分分析责任型平台领导对平台价值共毁的治理逻辑和治理策略;最后提出责任型平台领导的培育和实现路径。

二、平台领导失败:平台价值共毁的结构性归因

由于价值共毁研究尚处于“婴儿期”(Daunt and Harris,2017),加之平台组织的新兴性与特殊性,因此,回答平台价值共毁是什么、为什么发生、如何生成等基础性问题非常必要。

1.对价值共毁的再认知

价值共毁概念源于对企业与顾客的服务互动研究,被认为是互动价值形成(Interactive Value Formation)的一种情形。互动价值形成指的是企业与顾客在直接互动界面上形成的价值创造(Echeverri and Sk?lén,2011),既可能是正向价值结果,也可能是消极价值结果,前者即价值共创,后者则是价值共毁。Pléand Cáceres(2010)最早对价值共毁进行了正式定义,将其界定为“服务系统之间的互动过程导致至少一个服务系统的福利减少”。虽然这一定义后来被广泛采用,但对其的解释却呈现多样化(Laud et al.,2019),由此形成对价值共毁的认知分歧,表现在三个方面:①对价值产出“毁坏”的解释分歧。一些学者对“毁坏”进行严格限定,认为价值共毁应当是出现负面的价值产出或福利减少(Uppstr?m and L?nn,2017;J?rvi et al.,2018);另一些学者对“毁坏”采取相对宽泛的界定,认为价值共毁还应包括互动过程中没有创造价值(Value No-creation)的中性情形(Makkonen and Olkkonen,2017);还有学者对“毁坏”进行更宽泛的界定,认为价值共毁甚至囊括价值产出低于期望的情形(Smith,2013;Vafeas et al.,2016)。②对受损对象的解释分歧。一些学者将价值共毁的受损对象界定为“至少一个参与方”,即包括只有一方福利受损的情形(Camilleri and Neuhofer,2017);另一些学者则认为价值共毁应当是互动参与方均遭受福利损失,仅仅一方福利受损情形只能称为价值破坏(Malone et al.,2017)。③对互动主体的解释分歧。价值共毁的互动主体最初是指企业与顾客(Smith,2013),之后拓展至企业与企业(Makkonen and Olkkonen,2017)、公共服务中的公共性参与者(J?rvi et al.,2018)以及更为一般性的参与者(Prior and Marcos-Cuevas,2016)。

除了分歧,现有对价值共毁的理解还存在三个方面的缺陷:①纯粹基于个体视角界定,缺乏认知的系统观。目前对价值共毁的界定,无论是强调互动参与方价值产出的减少,还是指出互动过程中参与方的资源滥用,都是从参与方个体角度的刻画,即便也有从服务系统互动角度的定义(Pléand Cáceres,2010),但仍然是指不同单个服务系统的价值受损。然而,价值共毁的互动参与方之间并不只是原子式的独立个体,而应将他们一起看作互动系统,因此“共毁”不能只是个体价值产出的减少,还应反映互动系统整体的价值产出变化。②互动价值形成缺乏“时期化”,局限于互动当期的价值产出不尽合理。深度透视已有价值共毁定义,基本上都隐含地认为价值产出是互动周期内的当期价值产出,但当期价值产出并不能涵盖互动造成价值共毁的全部,价值共毁应当包括互动导致以后期间预期的价值产出减少。③强调结果视角的界定,缺乏过程角度的认知。目前对价值共毁的定义,主要都将价值共毁看作结果性概念,即互动的价值产出结果,但价值共毁亦可看作过程性概念,是一种消极性的互动行为和过程。

本文认为,互动价值形成是一个连续体,如果将价值共创置于连续体的最右侧,那么价值共毁则处于连续体的最左侧,而没有创造价值则居于连续体的中间位置,在没有创造价值与价值共创之间、价值共毁与没有创造价值之间均有多种中间情形。为了区分互动价值形成连续体上的不同情形,价值共毁可以看作其中的一种特殊情形,应当处于相对狭窄的边界范围。鉴于此,本文对价值共毁概念采取狭义理解,包括五个方面的要素:互动引起的价值产出或福利变化只包括负向情形,中性与低于预期的情形不属于价值共毁;互动引起的价值受损既包括互动周期内的当期价值损失,也包括互动引起滞后期间的预期价值损失;互动引起的价值受损应当是所有参与方的价值产出或福利减少,不包括只有一方价值受损的情形;互动引起的价值受损不但是参与方个体价值产出或福利减少,而且互动系统整体的价值产出受到损害;价值共毁既是参与方互动的消极结果,也是参与方消极互动的过程,是互动价值形成的特殊过程与结果的综合刻画。

2.对平台价值共毁的理解

平台价值共毁是价值共毁概念在平台情境下的应用,但不是简单地移植,应结合平台运行的特殊性予以情境化理解。①平台情境具有双边或多边市场结构,平台成为链接不同群体用户并提供服务的载体,买方与卖方通过平台实现交易行为。这意味着平台情境下互动参与方均依托平台开展互动,平台是互动价值形成的介质,因此价值共毁必然离不开平台参与。平台价值共毁既可以发生于平台与不同群体用户之间,也可以是某一群体用户与另一群体用户之间,但后者必须依托平台予以实现,即表现为多个群体用户和平台的多方互动。②平台运行往往形成复杂的平台商业生态系统,而平台商业生态系统中的互动价值形成更加强调互动对整个生态系统的价值改变。类似地,平台价值共毁相较一般化的价值共毁,不仅仅指平台商业生态系统中互动参与方个体的价值产出或福利减少,而且更加突出互动引发平台商业生态系统整体的价值受损。③平台的跨边网络效应意味着任何一边市场用户与平台企业的互动,都可能会影响到另一边市场用户,互动价值形成不仅发生于平台企业与直接互动的某一边市场用户之间,而且可能导致另一边市场用户的价值变化,即另一边市场用户也被动、间接地参与互动,成为互动的间接参与方。因此,平台价值共毁的互动参与方既包括直接参与方,也囊括间接参与方,并且通常不少于三个参与方。综上,平台价值共毁可以界定为平台企业、多个群体用户依托平台开展直接或间接互动,互动过程导致各参与方的价值产出或福利减少,并且使得平台商业生态系统整体的价值受损。

相较于一般化的价值共毁,平台价值共毁呈现出五个方面的特征:①多情形耦合。链入平台的主体间互动既有企业与顾客(买方)之间的互动,又有企业与企业(卖方)之间的互动,也有顾客与顾客之间的互动,同时还有公共服务情境的互动。这意味着平台价值共毁内隐企业与顾客情形、企业与企业情形、公共服务情形的价值共毁,并呈现为多种情形价值共毁的多维嵌套。②影响正反馈。平台商业生态系统中的参与主体之间具有相互交织、相互嵌套的动态非线性网络关系,形成自增强的正反馈系统。这意味着平台商业生态系统中局部的价值共毁容易引发“蝴蝶效应”和“多米诺骨牌效应”,最终导致更大范围的平台价值共毁。③非对称共担。不同互动参与方在平台商业生态系统中处于不同的生态位,他们之间的互依共生关系并不完全对称,所遭受的价值共毁程度具有较高不对称性(Pléand Cáceres,2010;Corsaro,2020),即互动参与方非对称地共担平台价值共毁所带来的价值损失。④偏好受损多元化。平台价值共毁对互动参与方造成的价值损失实质是他们的价值偏好受损,既可能是经济价值偏好受损,也可能是非经济价值偏好受损,这意味着平台商业生态系统中拥有不同价值偏好的互动参与方必然招致差异化的多元价值损失。⑤公共危害性。传统情形下价值共毁的后果往往是对互动参与方个体尤其是企业的不良影响,包括顾客不满意、顾客流失和成本增加(Vafeas et al.,2016)、口碑与声誉受损(Smith,2013)、再次合作意愿的下降(J?rvi et al.,2018)等。平台的准公共性意味着平台价值共毁的后果不仅仅是对平台商业生态系统中参与主体的不良个体影响,而且会在社会层面造成公共危害性,破坏社会秩序,形成不良社会影响。

3.平台价值共毁的成因

一般化的价值共毁成因已受到较多关注(Vafeas et al.,2016;Corsaro,2020),形成了各种各样对价值共毁成因的解释(如Pléand Cáceres,2010;Echeverri and Sk?lén,2011;Prior and Marcos-Cuevas,2016;J?rvi et al.,2018;Laud et al.,2019),但基本上都将互动参与方个体行为作为重点,尤其是参与方在互动过程中的资源整合行为,缺乏关注互动系统结构对价值共毁的影响。由于互动价值形成是参与方互动的结果,既取决于互动参与方个体的行为,更深受互动系统结构的影响,即便是参与方在互动中的资源整合行为,也高度依赖互动系统的构造,因此,应从互动参与方个体行为和互动系统结构两个方面予以探析价值共毁的成因。在平台商业生态系统情境中,平台价值共毁是由多个参与方依托平台互动形成,参与方和其他主体交织嵌套的复杂网络关系使得平台价值共毁除了取决于互动参与方个体行为和互动系统结构外,还与平台商业生态系统的构造密切关联。这意味着平台价值共毁是互动参与方个体行为偏差、互动系统结构缺陷、平台商业生态系统构造失调的共同作用结果,前者属于行为层面因素,后两者属于结构层面因素。

(1)互动参与方个体行为偏差。根据福格行为模型,个体行为是动机、能力与触发条件三个不可分割因素的产物。①对于动机,平台参与方的价值共毁行为意味着价值共创动机的缺失,背后原因在于参与方纯粹自利的行为导向和自我为中心的心智模式,缺乏利益相关方视野和互利共赢思维。企业个体的自利导向表现为对利润最大化的极致追求,而消费者个体的自利导向则呈现为自我利益最大化。纯粹自利导向,一方面使得互动参与方难以识别自身与互动对象的多元价值偏好,可能导致潜在价值共创机会丧失;另一方面容易驱动互动参与方做出零和博弈、利己主义、榨取型的偏差性决策,结果是行为不当引发互动系统的价值偏离与损害。②对于能力,互动价值形成本质上是互动参与方之间的资源整合过程,成功的资源整合将形成价值共创,否则就会导致价值共毁(Caridàet al.,2018;Laud et al.,2019)。由于平台存在的目的之一是实现对双边或多边市场的资源整合和优化配置,因此资源整合对于平台的互动价值形成更为重要。从互动参与方个体的角度,价值共毁被认为是任一方的资源滥用所造成(Pléand Cáceres,2010),而资源缺乏(Smith,2013;Vafeas et al.,2016)、信息缺乏和不充分的沟通导致参与方的资源识别或理解偏差(Echeverri and Sk?lén,2011)、资源整合失败(Laud et al.,2019)都容易导致资源滥用。基于此,平台价值共毁意味着个体可能缺乏参与价值共创所需的资源能力,并表现为三个层次:资源缺乏,即客观存在的真实资源缺乏;资源识别能力缺乏,即真实资源并不缺乏,但缺少对自身拥有资源的识别能力;资源配置与整合能力缺乏,即真实资源不缺乏并能够有效识别,但缺乏相应的配置能力与整合能力。③对于触发条件,在平台价值共毁中,互动参与方的价值共毁行为更多地受到场景刺激,与平台商业生态系统的场域构造相关,通常属于非个体可控的外部性因素。

(2)互动系统结构缺陷。平台价值共毁是多个参与方以平台为介质和载体开展互动的不良结果,互动参与方、平台和关联要素是互动系统的关键构成。由于平台嵌入了其所处商业生态系统成员间关系和“交易秩序”(刘江鹏,2015),互动参与方必然要求依据平台所定义的行为准则进行互动,因此互动参与方的角色、互动关联要素都在由一系列契约、规则和界面关系构成的平台架构(罗珉和杜华勇,2018)中予以界定。特别是,界面规则作为“处理组织间关系网络中各节点之间的关系,解决界面各方在专业分工与协作需求之间的矛盾,实现组织间关系整体控制、协作与沟通,提高组织间关系效能的制度性、标准化的规则”(罗珉和何长见,2006),在互动价值形成中决定了互动参与方的分工、协作、沟通和效能,这意味着平台与不同链接主体、不同链接主体之间的界面规则是互动系统的核心。平台运行中的界面规则偏颇,容易导致互动参与方之间“消耗式互动”和资源滥用,造成恶性循环和资源整合失败,从而成为诱致平台价值共毁的互动系统结构缺陷。由于界面规则由形式面和执行面共同建构(罗珉和任丽丽,2010),因此,平台界面规则的偏颇体现为形式面的缺陷和执行面的不足。形式面的缺陷是平台的外显规范要求或内隐原则共识容易诱发互动参与方价值共毁行为的出现,并反映在三个方面:信息规则不完善导致互动参与方的信息不对称,破坏互动参与方之间的信任建立与维持,道德风险与逆向选择容易发生;责权利规则不完善导致互动参与方的责权利不对等,处于不利地位的互动参与方对于资源整合缺乏积极性与真实投入,处于强势地位的互动参与方也容易实施操控性、损害对方利益的互动;程序规则漏洞导致互动参与方易于产生机会主义倾向和搭便车现象,引发互动参与方不正当损害对方利益,破坏公平公正和健康和谐的互动秩序,可能出现“公地悲剧”现象。执行面的不足是互动参与方对界面规则的形式面实践不到位或错位,导致扭曲性或变异性的资源整合和互动价值形成,平台价值共毁由此可能发生。执行面的不足体现在三个方面:契约约束不力导致互动参与方违背平台界面规则的成本低,容易诱发互动参与方的不当行为;监督机制不力导致互动参与方违背平台界面规则的行为难以被发现、监控、认定和处置,容易引发互动参与方采取隐性的投机行为;共谋式互动导致平台界面规则成为“形式摆设”,互动参与方的不当行为被共同隐藏,最终结果是“东窗事发”引发更严重的平台价值共毁。

(3)平台商业生态系统构造失调。一方面,平台上互动参与方不仅仅是一般的社会化行为个体,而且嵌入平台商业生态系统,居于不同的生态位,其行为往往与所处的生态位位势和生态系统整体结构相联系;另一方面,互动系统中的平台界面规则既从属于平台商业生态系统,又取决于平台商业生态系统的属性与结构。因此,平台情境下的互动价值形成高度依赖平台商业生态系统的构造,平台商业生态系统构造的缺陷与失调往往会引发平台价值共毁现象发生。更进一步,虽然平台商业生态系统构造复杂且“不拘一格”,但仍可以抽象为生态位成员之间的关系、生态网络的构型、生态系统的形态三个层次。①生态位成员之间最基础的关系是共生关系,并且可以分为寄生、偏利共生、非对称互惠共生和对称互惠共生四种模式(袁纯清,1998)。一般而言,寄生、偏利共生、非对称互惠共生三种模式更易于诱发互动参与方的价值共毁行为,平台价值共毁发生的概率更高。②生态网络构型是生态位成员复杂的非线性联结结构,由于平台企业是平台商业生态系统的核心成员并处于中心位置,因此,平台商业生态系统中的生态网络属于“领导型”网络,即以某个大企业为核心构建起来的网络。依据网络成员的依赖程度和协调能力,“领导型”网络可以区分为从属型网络、依赖型网络、导向型网络和自组织网络(郭劲光,2004)。在这四类网络中,其他成员对平台企业的依赖以及其他成员之间的互动协调需要平台企业的介入程度呈现由高到低的递减变化。通常由于地位差距与能力不足,从属型网络、依赖型网络、导向型网络更容易发生平台价值共毁现象。③生态系统形态的划分有多种方式,但从影响生态位成员互动视角看,价值观共识是区分不同平台商业生态系统的重要标识。依据价值观共识有无和性质差异,平台商业生态系统可以分为无共同价值观、纯趋利型共同价值观、社会价值主导型共同价值观和混合价值型共同价值观等四种形态。总体上,无共同价值观、纯趋利型共同价值观的平台商业生态系统更有可能引发平台价值共毁。

4.平台价值共毁的归因收敛

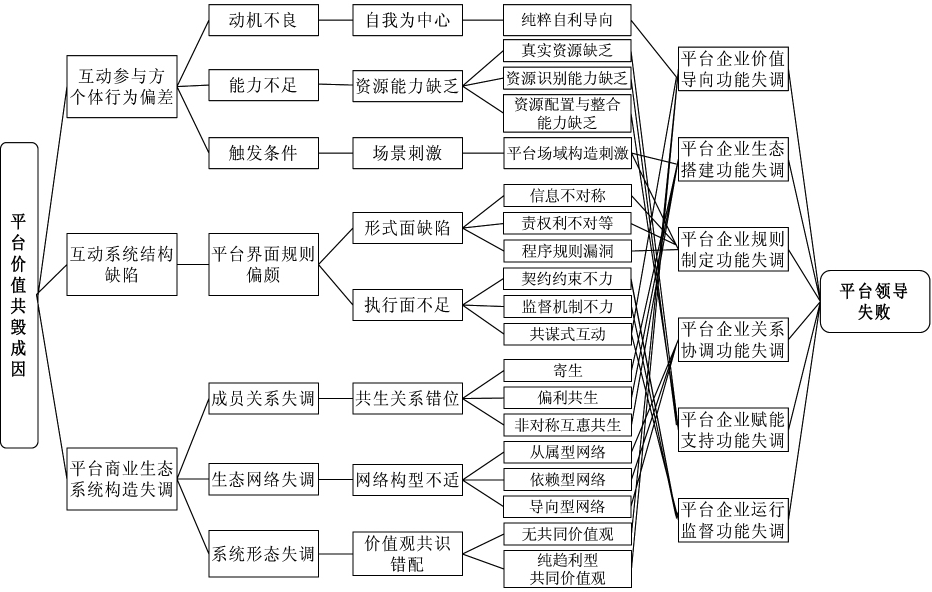

平台价值共毁既可以是平台企业作为诱发主体,也可以是双边用户和其他参与方作为引动者,但都直接或间接地与平台企业相关联。平台企业作为平台商业生态系统中主要生态位的核心成员,承担生态领导者、界面搭建者、关系协调者、市场中介者、规则制定者和监督者等多重角色(罗珉和杜华勇,2018),是拥有实质选择权的平台领导。平台商业生态系统中的互动价值形成,都极大地依赖平台企业有效发挥价值导向、生态搭建、规则制定、关系协调、赋能支持和运行监督等功能。引致平台价值共毁的互动参与方个体行为偏差、互动系统结构缺陷、平台商业生态系统构造失调等成因,均可以映射式地归结于平台企业在价值导向功能、生态搭建功能、规则制定功能、关系协调功能、赋能支持功能和运行监督功能上的失调,并进一步收敛于平台企业所承担的平台领导角色和实施的平台领导行为出现失败,即平台领导失败,如图1所示。

图1 平台价值共毁成因的收敛

三、责任型平台领导:平台领导范式的新进阶

平台价值共毁中互动参与方价值导向偏离、行为不当甚至违背道德伦理底线、缺乏利益相关方视野与价值共创思维、资源共享与整合意识弱、机会主义与逆向选择时有发生、搭便车与“公地悲剧”时常隐现等现象,都反映出平台领导的可持续发展与社会责任缺失。因此,推动传统平台领导范式向责任型平台领导转变,对于矫正引发平台价值共毁的平台领导失败至为关键。

1.纯粹商业领导力主导是传统平台领导范式失败的根因

平台领导既可以指平台群落中的“平台领导者”,也可以理解为脱离于平台载体的一种纯粹新型领导力或领导模式。但就现实而言,作为新型领导力或领导模式的平台领导更多和更充分地出现于平台情境,因此,本文的“平台领导”指的是平台领导者以及平台领导者所表现出来的领导力、领导风格、领导行为和领导方式。导致平台价值共毁的平台领导失败正是源于平台领导者不恰当的领导力、领导风格、领导行为和领导方式,集中表现为纯粹商业领导力为主导的传统平台领导范式。这一范式过度强调基于单一市场逻辑的精致利己主义心智模式,不仅会导致平台企业的个体决策和领导行为扭曲,而且可能引发平台商业生态系统运行方式的偏离和运转功能的障碍。

(1)纯技术性或商业性定位导致平台领导价值取向的固有缺陷。平台领导自概念诞生就赋予纯技术性或纯商业性维度,之后发展形成技术与商业双维度融合的综合性认知(Gawer and Cusumano,2008),进而生成技术型平台领导、商业型平台领导和综合型平台领导(潘建林,2017)。技术型平台领导从技术创新角度定位平台领导,被认为具有追求平台企业个体绩效和生态系统集体创新绩效的双重使命,领导功能主要是设计平台的核心组件但并非整个技术系统、协调生态系统中的分布式平台改进创新、推动生态系统中第三方持续创新平台的互补品(Gawer and Phillips,2013)。商业型平台领导从市场交易角度定位平台领导,以追求平台企业个体经济利益最大化和强大的平台商业生态系统竞争力为使命,领导功能主要是协调平台商业生态系统成员之间的市场交易和利益冲突,对成员依托平台开展的商业行为进行监督管理。综合型平台领导融合技术要素和商业要素(Gawer,2014),延续技术型平台领导和商业型平台领导的使命追求,关注企业业务范围界定、产品技术、与外部互补品提供者的关系和内部组织(Cusumano and Gawer,2002)。如果将技术看作服务商业目的的手段,那么技术型平台领导、综合型平台领导本质上也可以认为是商业型平台领导。平台领导的纯商业性定位意味着对纯粹商业利益的使命追求,延续新古典经济学的股东利润最大化价值取向,而这容易导致平台领导的决策偏差、行为偏离和领导失败。

(2)过度强调平台领导权的商业元素容易导致领导方式失调。平台领导权是平台领导者能够领导平台商业生态系统成员的基础,决定了平台领导者的领导方式。在传统平台领导范式中,平台领导权的生成与应用完全依托于平台领导者与平台商业生态系统成员之间的经济联结。从平台领导权的生成看,平台参与者对平台领导者所构建的平台商业生态系统的依赖是平台领导权的重要来源,受到创新能力、连接性、互补性、效率和网络效应等因素的影响(Lee et al.,2010)。从平台领导权的应用看,平台领导者被认为拥有延迟选择权、增长选择权、规模变更选择权、转换选择权和弃置选择权,能够通过专属非对称决策获得生态网络中的非对称收益(罗珉和杜华勇,2018)。平台领导者在对平台领导权应用过程中,重点是对平台参与者的市场交易和商业互动进行影响、引领、协调和控制,强调通过中心化战略和生态控制方式来确保平台领导的实质控制权。由此可见,传统平台领导范式将商业性元素置于平台领导权的核心甚至全部,忽视平台商业生态系统成员的多元价值偏好与诉求。平台领导者采用的领导方式不仅无法获得平台商业生态系统成员的认同,容易形成冲突甚至分裂,而且不能有效配置平台商业生态系统成员更多数量和类型的非经济性资源能力,平台商业生态系统的多元价值创造潜能被破坏。

(3)市场逻辑主导的运行逻辑易于引发领导行为偏离和异化。以制度逻辑为主要构件的运行逻辑是形成平台领导者与平台商业生态系统认知框架、行为方式和关系模式的重要机制,也是催生平台领导者不同领导行为的关键因素。在传统平台领导范式中,受纯粹商业性定位和商业利益最大化的价值取向影响,平台领导者与平台商业生态系统的运行被认为遵循市场逻辑主导的单一制度逻辑。基于这一制度逻辑,平台领导更多地聚焦于如何“赢”得竞争、如何快速获取用户、如何增加商业盈利,大量资本引入、平台架构升级、商业竞争战略更新、定价优化、交易规则完善、交易行为监督成为平台领导行为关注的重点。市场逻辑主导容易导致平台领导者的领导行为出现两个方面的不当倾向:①平台领导者受到资本逐利和“尽快长大”的驱使,领导决策中更容易采取短期视角、利己主义视角、零和博弈视角,更多地从服务自身利益的角度构造竞争战略、商业模式、交易规则,结果是以损害长期价值、社会价值和双边用户及利益相关方价值为代价,获取平台领导者自身的增益。②平台领导者可能较少关注平台商业生态系统成员的机会主义倾向、道德风险、集体非理性,或者有较大的容忍区间甚至出现“共谋”现象,损害平台商业生态系统的健康发展和社会利益,表现为平台领导者对平台商业生态系统及其成员的领导错位。

2.责任型平台领导是平台企业顺应领导范式变革的新方向

平台领导本质上是平台情境下的一种领导风格和领导行为,因此,在底层逻辑上应当遵循一般性的领导理论及其演变规律。从领导理论的演进看,随着新古典经济学的股东利润最大化理论受到挑战和利益相关方理论的兴起,以及实践中可持续发展和企业社会责任日益受到关注,近年来最显著的一个变化是由以利润最大化为根基的传统领导范式向责任型领导转变(Stahl and de Luque,2014;Maak et al.,2016),这为责任型平台领导的形成奠定了基础。

(1)责任型领导对传统领导范式的创新。责任型领导可以从关系视角被认为是领导者与利益相关方通过互动的社会过程而建立符合伦理道德的互惠关系,使得利益相关方在共享目标的驱动下创造可持续的共同价值(Maak,2007);也可以从过程视角被界定为领导者与利益相关方通过平等对话与民主协商化解冲突,构建互惠共赢型关系的领导过程(Voegtlin et al.,2012);亦可以从行为视角被理解为聚焦于关键利益相关方的工具型行为或者整合内外部利益相关方综合价值的整合型行为(Maak et al.,2016);还可以从综合视角将其归结为领导者基于道德规范,以平等对话和民主协商的方式,通过采取行善与避害的负责任行为,与利益相关方建立信任和互惠共赢的关系(彭坚和杨红玲,2018)。尽管对责任型领导的理解有多种视角,但其核心特征是伦理符合性、影响有效性、关系可持续性和关注利益相关方利益、重视长远目标。相较于传统领导范式,责任型领导的着眼点由“关注股东利益”转移到“平衡和管理各类利益相关方的利益诉求”;领导角色范畴由组织内部拓展至组织外部,由考虑领导者的内部影响延伸到考虑领导者和组织对所处社会系统的影响,从“关注经济议题”转向“经济议题与社会议题的均衡发展”;领导关系由“领导者—追随者”的二元交互关系转变为“领导者—利益相关方”的多元交互关系;领导方式由对下属的命令式控制与关系型协调转变为与所有利益相关方平等对话、民主协商和可持续协调。

(2)责任型领导由组织情境拓展至组织间情境。目前对于责任型领导的研究主要聚焦于组织层面的企业领导,“领导者”具体化为“领导人”,而对象则是与企业利益攸关的内外部个人或组织,关注于“领导人”的负责任领导行为与风格。然而,随着组织形态的不断演化和发展,组织与市场的混合形态日益涌现,组织间场域越来越普遍,责任型领导也由组织个体情境拓展至组织间情境,常见的形式是基于企业上下游关系的供应链、产业集群与企业联盟组织的责任型领导行为(肖红军和李平,2019)。组织间情境下的责任型领导不但具有组织个体情境的责任型领导要求,即“领导人”对企业内外部利益相关方的负责任领导行为,更重要的是“领导企业”对组织间场域内的成员企业和组织间形态的负责任领导,包括对成员企业负责任行为的规范与协调。通常来说,组织个体情境的责任型领导更多关注企业“领导人”的领导行为对各类利益相关方和社会“尽责”,而组织间情境下的责任型领导则在此基础上更强调“领导企业”的领导地位和功能,突出要求“领导企业”通过某种方式领导成员企业共同履行社会责任和创造社会价值。

(3)平台情境要求由责任型领导蜕变为责任型平台领导。平台的双边或多边市场属性、同边和跨边网络效应、成员动态快速迭代、成员互动的非线性和多维性、多层次全时空的社会嵌入,意味着平台情境绝不是组织个体情境和组织间情境的简单组合,而是具有特殊结构与特殊运行规律的复杂生态系统。适用于组织个体情境或组织间情境的责任型领导虽然在核心思想和关键主张上仍能为平台情境所用,但在领导主体、领导对象、领导目标、领导内容、领导方式和领导载体上需要进行再创新,蜕变成为具有平台思维和生态领导特征的责任型平台领导。特别是,责任型平台领导的领导范畴不仅囊括以往责任型领导关注的企业“领导人”对下属的领导(平台企业“领导人”—员工)、企业“领导人”对外部利益相关方“尽责”的领导行为(平台企业“领导人”—外部利益相关方)、“领导企业”领导成员企业共同做到对社会负责任(平台领导者—卖方和互补品提供企业),而且拓展至“领导企业”领导买方开展负责任的行为(平台领导者—买方),更重要的是在更高层次上要求“领导企业”领导整个平台商业生态系统做到对社会负责任(平台领导者—平台商业生态系统)。需要指出的是,平台的双边或多边用户既是平台企业的外部利益相关方,又是平台商业生态系统的生态位成员,它们作为不同角色时的领导关注点完全不同,因此在责任型平台领导中将两种角色分离开来。

3.责任型平台领导实现对传统平台领导范式的多维超越

责任型平台领导是责任型领导在平台情境下的再创新和再发展,是责任型领导与平台领导融合蜕变而成的新型平台领导范式,是平台领导范式的新进阶和新发展。相较于传统平台领导范式即商业型平台领导,责任型平台领导拓展了关注视野和创新了认知视角,从而引发对传统平台领导范式的全面超越。

(1)平台领导定位超越,即由纯商业性转变为公共性与商业性相耦合。责任型平台领导,一方面承认平台的市场交易功能和商业价值属性,不否认平台企业作为独立运营个体组织的私有属性和“经济人”特点;另一方面更强调平台具有资源集聚服务的社会功能,拥有公共物品的某些特征,属于“准公共物品”,平台企业在平台场域内具有公共属性和“社会人”角色。基于此,与传统平台领导范式对平台领导的纯技术性或商业性定位不同,责任型平台领导将平台领导定位成公共属性与商业属性的耦合体,兼具企业个体的“经济人”属性与平台场域内“社会人”角色(李广乾和陶涛,2018)。平台领导定位的不同推动责任型平台领导在使命追求和领导功能上实现对商业型平台领导的超越,形成高阶均衡型领导使命和公共治理式领导功能。对于前者,责任型平台领导不再局限于平台企业个体经济利益和平台商业生态系统竞争力,而是超越竞争主导型企业使命,以追求经济价值与社会价值创造的高层次均衡为使命(肖红军和阳镇,2018),平台领导的驱动力转变为经济价值与社会价值的双轮驱动。对于后者,责任型平台领导不再停留于以往的商业协调和交易监督管理,而是更加重视平台场域的公共治理责任,强调对平台用户和其他主体行为的治理,确保平台场域的公共秩序和平台商业生态系统的健康可持续发展。

(2)领导力构成超越,即由纯粹商业领导力主导转变为社会领导力与商业领导力相融合。传统平台领导范式将商业领导力作为平台领导的核心领导力,强调商业机会捕获能力、技术创新能力、商业模式迭代能力、商业资源寻求与拼凑能力、商业利益协调能力、市场交易监督能力等元素,商业成功和经济价值创造成为商业领导力的衡量标准。基于高阶均衡型领导使命和公共治理式领导功能,责任型平台领导在领导力上实现对传统平台领导范式的超越,不再将商业领导力作为主导甚至唯一维度,而是强调在商业运营中关注和参与解决社会问题,突出社会资源整合能力和利益相关方动员能力,同等重视平台领导的社会领导力和商业领导力,融合商业思维、商业创新与责任情怀、社会创新,将社会进步与商业成功的共同高水平实现作为领导力的新衡量标准。责任型平台领导拥有创造共享价值的领导力和共益型企业家精神,能够形成可持续性商业领导力。与领导力构成的变化相匹配,责任型平台领导在平台领导权的来源和应用上也区别于传统平台领导范式,不再将商业性元素作为平台领导权获取和应用的核心甚至全部,而是更加强调平台领导的社会影响、社会声誉和社会能力,突出平台领导与利益相关方的关系、平台领导的社会嵌入关系,要求结合社会性元素与商业性元素,最大限度发挥平台商业生态系统的多元价值创造潜能。

(3)领导关系与逻辑超越,即由显性市场契约关系转变为显性与隐性相结合的综合社会契约关系。传统平台领导范式将平台领导者与双边或多边用户、平台领导者与其他利益相关方均看作是显性的市场契约关系,平台商业生态系统中不同生态位成员之间也被认为以显性市场契约为主要联结,因此市场逻辑成为平台领导的主导性制度逻辑。平台领导者强调以市场契约为基础的领导关系,出发点与落脚点都是基于商业利益的考量,表现出强烈的工具理性特征。不同于传统平台领导范式,责任型平台领导在显性市场契约关系的基础上,更加强调平台领导者与平台参与者之间存在诸如心理契约、道德契约等隐性的非正式契约关系,以及平台领导者与社会之间、平台参与者与社会之间、平台商业生态系统与社会之间存在隐性的社会契约关系。由显性市场契约与隐性的非正式契约、社会契约共同构成的综合社会契约关系是责任型平台领导的关系基础,由此形成平台领导中的互利共赢和可持续信任关系。更进一步,与责任型平台领导的高阶均衡型领导使命和综合社会契约关系相适配,平台领导者和平台商业生态系统的运行不再是单纯的市场逻辑主导,而是社会逻辑与市场逻辑的融合共生,平台领导具有更为鲜明的社会理性特征。

(4)领导方式与行为超越,即由中心化、生态控制和零和博弈转变为去中心化、生态共治和价值共享。在传统平台领导范式中,平台领导者往往采取中心化战略,希望自身成为连接一切的中心,试图通过尽可能的集权甚至垄断形成更高的壁垒和收益,平台领导者相对平台参与方拥有非常强势的支配权力。中心化战略的结果通常是平台领导者强调对平台参与方的实质控制,将控制作为平台领导的核心职能,在平台商业生态系统中通过规则制定权和话语权实现对生态位成员的控制,形成单向治理与生态控制。与此同时,在市场逻辑主导下,中心化战略更容易导致平台领导者对平台参与方和平台商业生态系统的领导决策与领导行为呈现零和博弈特点。责任型平台领导对此进行了超越,平台领导者与平台参与方的平等对话、民主协商和可持续协调要求平台领导由中心化模式转向去中心化。去中心化使得平台商业生态系统成员可以分享权力,成为治理主角而不仅仅是被治理者、被约束者,平台领导者对生态位成员的领导更多地表现为生态共治。生态共治必然要求平台领导者的领导决策与领导行为突破零和博弈思维,推动平台参与者共同创造更多的综合价值,依据不同参与者的价值偏好共同分享多元价值增益。

四、走出平台价值共毁的困惑:责任型平台领导的治理效应

责任型平台领导重建了平台领导的可持续发展与社会责任之维,能够规避传统平台领导范式引致的互动参与方个体行为偏差、互动系统结构缺陷和平台商业生态系统构造失调,催生平台商业生态系统及其生态位成员的价值共创而非价值共毁行为。由于责任型平台领导涉及平台企业与平台商业生态系统的价值取向、制度逻辑、生态关系、运行方式等全方位变革,因此本质上是从结构层面对导致平台价值共毁的平台领导失败进行矫正,形成对平台价值共毁的结构性治理。

1.责任型平台领导对平台价值共毁的治理逻辑

依据平台价值共毁“事件”是否发生,针对平台价值共毁的治理可分为先应式治理(Proactive)和后应式治理(Reactive)两种范式。平台价值共毁的最优治理方式是先应式治理,即在研判和把握平台价值共毁发生规律的基础上,通过主动性变革和预防性举措消除可能引发平台价值共毁的前置性因素,防止和规避平台价值共毁行为与“事件”的出现。先应式治理是一种前瞻型的主动治理,与责任型平台领导的功能与特点高度契合,责任型平台领导对于平台价值共毁的先应式治理具有引动和引领作用。后应式治理是平台价值共毁行为与“事件”发生后,寻找有效解决和处置平台价值共毁的途径与方法,降低平台价值共毁带来的损害,避免由平台价值共毁走向平台失败。后应式治理属于事后型的被动治理,通常包括因应补救、危机应对和根源改进三种策略,其中,根源改进是对平台价值共毁行为与“事件”出现的根本原因进行分析,从引致平台价值共毁的结构、规则、主体思维、能力、关系、机制等成因入手,对平台商业生态系统进行针对性的改变、改进甚至变革,以防止类似价值共毁的重复发生。对于平台价值共毁的后应式治理,责任型平台领导主要发挥催化和优化作用,以形成负责任的后应式治理。鉴于本文聚焦于平台价值共毁的根源性、深层次、长效型治理,责任型平台领导对平台价值共毁的治理主要是指先应式治理和后应式治理中的“根源改进”策略。

基于商业生态系统治理理论和社会责任融入理论,结合责任型平台领导的主要特点,针对平台价值共毁的成因,责任型平台领导对平台价值共毁治理的逻辑思路为:①责任型平台领导的领导范畴涵盖平台企业“领导人”—内外部利益相关方、平台领导者—生态位成员和平台领导者—平台商业生态系统,实际上分别对应于平台价值共毁的诱致主体,即平台企业、生态位成员(双边或多边用户)和外部环境,因此,责任型平台领导着眼于针对性地治理平台企业诱发、生态位成员诱发和外部环境诱发的平台价值共毁。②责任型平台领导要求对平台领导者的价值导向、生态搭建、规则制定、关系协调、赋能支持和运行监督等功能进行优化,将社会责任理念和要求融入这些功能,使它们融合商业性元素和社会性元素,避免互动主体出现资源能力缺乏和行为偏离倾向。③责任型平台领导的实现可以采用商业生态系统治理中的自治、他治、互治和共治四种方式,并依据不同领导范畴层次予以匹配性选择,这本质上体现为平台价值共毁治理的实现过程。④经过对平台企业功能的优化和实现方式的应用,责任型平台领导在领导范畴的各个层次上均实现预期的领导效果,即实现对利益相关方负责、生态位成员实施负责任行为、形成可持续性平台商业生态系统。⑤责任型平台领导的领导效果实现,分别针对性地破解导致平台价值共毁的三大成因,即防止互动主体的个体行为偏差、规避互动系统结构缺陷和防止平台商业生态系统构造失调。⑥成功规避平台价值共毁后,责任型平台领导能够为不同主体和平台商业生态系统带来多重价值实现,不同主体能够分享到个体价值、生态系统价值和社会价值,形成平台价值共创格局。

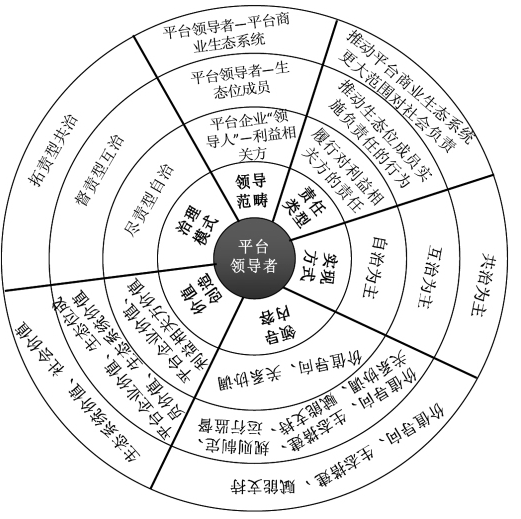

责任型平台领导在不同的领导范畴层次上,领导需要达成的责任类型和可以采用的实现方式不尽相同,将二者结合起来就能形成责任型平台领导对平台价值共毁治理的三种模式,即尽责型自治模式、督责型互治模式和拓责型共治模式,如图2所示。与不同的领导范畴层次和不同的治理模式相适应,责任型平台领导的重点领导内容和实现价值形态也不尽相同,但它们都需要符合责任型平台领导所强调的市场逻辑与社会逻辑相融合、价值共享要求,共同作用形成对不同主体诱致、不同成因引发的平台价值共毁的多层次治理。

图2 责任型平台领导对平台价值共毁治理模式的“罗盘模型”

2.以尽责型自治模式实现平台价值共毁的基础治理

在个体行为层面,平台价值共毁是平台企业或平台参与方的动机、能力与触发条件共同作用形成的行为偏差,而纯粹自利导向的动机则是首要诱因,因此推动平台价值共毁诱致主体摒弃不良价值取向、树立科学的社会责任观,形成自觉自律的行为习惯,是平台价值共毁的基础治理要求。责任型平台领导中的平台企业“领导人”—内外部利益相关方,要求平台企业“领导人”关注平台企业对员工和外部利益相关方尽责,而不是考虑自身的利益最大化,这意味着平台企业诱致的平台价值共毁将被规避;“平台领导者—生态位成员”要求平台企业领导双边或多边用户和其他生态位成员表现出对社会负责任的行为,核心是对生态位成员的利益相关方尽责,这意味着生态位成员诱致的平台价值共毁将被避免。对于平台企业对利益相关方尽责,责任型平台领导首要强调的是平台企业“领导人”和平台企业能够自觉履行,将践行社会责任作为责任型平台领导的重要构成维度;对于生态位成员对其利益相关方尽责,责任型平台领导强调平台领导者引导和催生生态位成员的自觉履行与自主管理。这两个方面共同形成尽责型自治模式,既包括平台企业对利益相关方的尽责型自治,也包括平台领导者引导生态位成员对其利益相关方的尽责型自治。

(1)尽责型自治模式要求平台领导者转变成为共益企业和共益型企业家。尽责型自治模式关注于平台领导者如何以身示范、如何以负责任的方式对待利益相关方。尽责型自治模式和责任型平台领导意味着平台领导者对社会责任的落实不能沿袭传统的外挂式或嵌入式实践模式,而应当转变为更为合意的内生型实践模式,由市场逻辑主导下的商业组织转向融合市场逻辑与社会逻辑的共益企业(肖红军和阳镇,2018)。依托于共益企业的内生型社会责任实践模式使得对利益相关方的责任成为平台领导者决策和管理的内在要素,社会责任深度融入平台领导者的使命战略和日常运营,平台领导者构建起决策共享式、资源共享式、沟通交互式的利益相关方价值管理体系。这要求平台企业“领导人”具有共益型企业家精神,拥有可持续性商业领导力,能够和善于与利益相关方沟通对话,推动形成基于利益认同、情感认同和价值认同的可持续信任关系。平台企业实施尽责型自治模式不仅可以创造利益相关方价值,而且能够增进平台企业自身的价值,形成平台企业与利益相关方的价值共益,防止平台企业可能出现不当行为而诱发平台价值共毁。

(2)引导生态位成员开展尽责型自治要求平台领导者发挥履责价值导向和赋能支持功能。现实中许多卖方和买方缺乏必要的社会责任理念、利益相关方视野和践行社会责任的能力,需要平台领导者对其提供履责价值导向和赋能支持,使其树立对利益相关方尽责的价值取向并增强匹配性能力。从履责价值导向看,责任型平台领导要求改变传统平台领导范式下生态位成员缺乏共同价值观或者秉持纯趋利型共同价值观的状况。平台领导者需要基于追求经济价值与社会价值创造的高层次均衡,构建平台的混合价值型价值观或社会价值主导型价值观,并向生态位成员传播、传递和传导,增进他们对平台价值观的了解和认同,将平台价值观转变为生态位成员在平台情境下的共同价值观,形成混合价值型或社会价值主导型共同价值观。从赋能支持看,责任型平台领导要求从增强生态位成员开展尽责型自治能力出发,平台领导者通过多种方式引导和支持生态位成员提升履行社会责任能力,让他们拥有自主自觉对利益相关方尽责的资源能力,防止他们因资源能力不足而出现引致平台价值共毁的不当行为。通过平台领导者的价值引导和赋能支持,生态位成员形成尽责型自治的意愿和能力并付诸实践,能够为生态位成员及其利益相关方带来价值增益,为平台企业创造长期的价值增值,避免生态位成员不自觉的行为偏离而诱发平台价值共毁。

3.以督责型互治模式实现平台价值共毁的焦点治理

平台价值共毁的核心过程在于不同主体之间的“交互”,因此,确保交互的各方能够实施对对方和社会负责的行为对于规避平台价值共毁至关重要,是平台价值共毁治理的焦点。基于平台情境下交互各方的联结关系和互动价值形成特点,责任型平台领导更加强调交互各方对对方负责任行为的约束和监督,突出督责型互治模式对平台价值共毁的焦点治理作用。依据交互主体和交互关系方向的不同,平台价值共毁的督责型互治模式涵盖平台领导者—生态位成员、生态位成员之间、生态位成员—平台领导者三种情形,呈现出平台化、生态化和民主化的监督特点。

(1)平台领导者应通过负责任的规则制定、关系协调和运行监督实现对生态位成员的公共治理。责任型平台领导要求平台领导者发挥“类政府”功能,将平台场域的公共治理作为对生态位成员开展督责型互治的重点,规范生态位成员的行为。①“类政府”功能意味着平台领导者首先应具备责任型制度领导力,为促进生态位成员的负责任行为提供平台场域内的制度供给。责任型平台领导要求平台领导者将社会责任要求和社会价值元素融入规则制定,形成责任型审核与过滤制度、责任愿景认同卷入制度、责任型运行规则与程序、责任型评价与声誉制度、责任型监督与惩戒制度(肖红军和李平,2019)。规则制定应能对生态位成员行为是否对其利益相关方尽责、是否符合社会期望要求、是否符合价值共赢理念进行规制,以对引致平台价值共毁的互动系统缺陷进行矫正。②“类政府”功能要求平台领导者重视与生态位成员构建融洽和可持续的信任关系,而不是传统上的单向“监督”,同时对生态位成员之间的矛盾冲突进行关系协调,督促行为不当方采取负责任的弥补措施,避免生态位成员之间将不和谐的“隐患”演变成平台价值共毁行为。③“类政府”功能也要求平台领导者对平台运行过程中生态位成员的行为进行监督,尤其是对他们遵循和执行责任型规则制度的监督,实时督促他们采取负责任的行为,防止出现机会主义倾向、道德风险和逆向选择,避免生态位成员行为不当引发平台价值共毁。

(2)平台领导者应赋权赋能和引导支持生态位成员之间的同边互治、跨边互治和跨生态位互治。责任型平台领导要求平台领导者充分挖掘和利用不同生态位成员的参与意愿与交互优势,积极鼓励和引导生态位成员进行多种形式的督责型互治。①对于同边互治,根据所处生态位的差别,卖方和买方分别可以细分为主宰型卖方、缝隙型卖方和主宰型买方、缝隙型买方(肖红军和李平,2019)。鉴于主宰型用户对其网络联结范围内的同边缝隙型用户具有较大影响,平台领导者可以赋权主宰型用户,由主宰型用户对同边的缝隙型用户进行平台价值观传导和社会责任行为监督,形成“平台领导者→主宰型用户→缝隙型用户”的责任领导与监督链条。同时,平台领导者也应鼓励缝隙型用户对主宰型用户进行监督,并运用缝隙型用户群体巨大的力量,形成对主宰型用户的声誉治理。②对于跨边互治,平台领导者需要充分把握卖方与买方实时交易互动的规律,既构建完善约束其交易互动的责任型运行规则与程序,也创新其相互评价反馈的责任型评价与声誉制度、责任型监督与惩戒制度。平台领导者通过不断的平台功能拓展和创新,鼓励买方客观对卖方行为进行评价,不但运用“用脚投票”方式终止与不良卖方的交易互动,而且推动在买方群体中形成声誉“黑名单”,实现对卖方负责任行为的监督,形成“平台领导者→买方→卖方”的责任领导与监督链条;支持卖方真实负责地对买方行为进行评价监督,通过市场交易手段和责任要素清单激励约束买方的负责任行为,形成“平台领导者→卖方→买方”的责任领导与监督链条。③对于跨生态位互治,平台领导者应重点发挥扩展生态位成员的专业优势、影响力优势和信息优势,激发他们的卷入和参与积极性,推动他们对主要生态位成员的治理与监督,形成“平台领导者→扩展生态位成员→双边或多边用户”的责任领导与监督链条。

(3)平台领导者应保持足够的透明度、开放性和包容性并自觉接受生态位成员的责任监督。责任型平台领导意味着平台领导者对生态位成员的治理绝不是单向的,而应强调生态位成员对平台领导者开展责任监督的作用,形成平台领导者与生态位成员的督责型互治。责任监督反映出生态位成员的双重角色,一方面作为平台领导者的利益相关方,其对平台领导者的行为具有知情权、参与权和监督权;另一方面作为与平台领导者的直接互动方,其对平台领导者的责任行为具有主动监督诉求和功能。生态位成员对平台领导者的责任监督功能发挥,相当程度上取决于平台领导者的透明开放机制和利益相关方参与制度。责任型平台领导要求平台领导者主动构建和完善透明开放机制和利益相关方参与制度,自觉接受生态位成员的责任监督,激励与增进生态位成员对平台领导者决策和活动的了解、参与和督促。平台领导者应依托平台广泛链接生态位成员的优势,创新信息披露方式与内容,拓展生态位成员的参与广度、深度和渠道,增强沟通参与的即时性、互动性、体验性和新颖性,提升生态位成员对平台领导者的监督效率和效果。

4.以拓责型共治模式实现平台价值共毁的高阶治理

责任型平台领导对平台价值共毁的治理要求平台领导者应从构建可持续性平台商业生态系统出发,鼓励引导生态位成员参与生态共建共治,既形成有利于平台价值共创的生态系统构造,又促进平台商业生态系统内外资源的整合,在更高层次和更大范围实现对履行社会责任的拓展。在拓责型共治模式中,平台领导者和生态位成员的治理参与均不是特定主体对象,而是拓展自身责任,共同为平台商业生态系统的可持续发展和更广泛社会问题的解决做贡献。

(1)平台领导者应通过创新生态搭建和推动生态共建形成可持续性的平台商业生态系统构造。责任型平台领导要求平台领导者树立长期视角、全局视角、系统视角、生态视角和可持续性视角,从生态位成员之间关系、生态网络构型、生态系统形态、生态界面规则四个层次搭建和创新平台商业生态系统构造,形成具有对称互惠共生、自组织网络、混合价值型或社会价值主导型共同价值观、形式面与执行面高阶匹配等结构特点的平台商业生态系统,改变传统平台领导范式下的平台商业生态系统构造失调,从生态系统层面防止发生平台价值共毁。需要指出的是,平台商业生态系统构造的搭建与创新应符合可持续性、系统最优、共生共益的要求,确保平台商业生态系统的健康性。平台领导者对平台商业生态系统构造的搭建与完善并不意味着平台领导者独自完成,也不意味着生态位成员只是被构型,而是需要鼓励、引导、激励和支持生态位成员共同参与生态构造,共同推动平台商业生态系统演化创新。

(2)平台领导者应通过平台创新和社会创新构建更广泛主体共同参与的平台社会责任生态系统。责任型平台领导要求平台领导者“领导”平台商业生态系统更广泛地承担社会责任,更大范围参与解决社会问题。然而,平台商业生态系统对社会负责任不只是生态位成员负责任行为的简单叠加,而是需要发挥平台的连接作用、聚合功能和公共影响,将生态位成员和更多外部社会主体连接与聚合起来,推动他们发挥各自能力优势和贡献资源要素,共同参与解决重大社会问题。在此过程中,平台领导者应发挥责任型整合领导力,扮演社会责任生态优化者、社会资源要素整合配置者、社会责任实施的关系协调者角色,对平台商业生态系统内外部的多元化资源进行集聚、整合、优化与扩散,并依据解决社会问题的需要进行优化配置。从实现方式看,平台领导者应发挥责任型领导的开拓创新精神,通过平台创新和功能延展,并与社会创新相耦合,形成商业性资源能力与社会性资源能力的高度集聚和整合,以高阶的平台化履责方式创新解决重大社会问题。

五、结语:责任型平台领导的培育与实现

责任型平台领导对平台价值共毁的结构性治理功能和对平台价值共创的增进效应,意味着应积极倡导和培育责任型平台领导,并通过领导人牵引式、平台组织变革式、外部环境孕育式予以实现,最终形成“人—组织—环境”三位一体的培育模式。

1.领导人牵引式

责任型平台领导呈现出内外双层的“领导主体”,即平台企业“领导人”和平台企业,二者对外具有一致性,但在领导过程中却有所区别。“平台企业‘领导人’—内外部利益相关方”和“平台企业‘领导人’—平台企业—生态位成员”的领导路径表明,平台企业“领导人”是责任型平台领导的前置因素和引动主体,对于责任型平台领导的实现具有牵引作用。责任型平台领导的培育首要的是对平台企业“领导人”的培育,将其打造成兼具责任型领导特质和平台领导素质的领导人。对于责任型领导特质,目前的认知几乎都存在一个明显缺陷,即抛弃传统领导范式下的商业领导元素,将焦点完全置于“责任”要素,忽略责任型领导仍处于商业情境,因此与现实不相适配。合意的责任型领导应当是以负责任的方式进行商业领导,使商业变得对社会负责任和可持续,因此,领导人应当兼具商业领导力和责任领导力,集中体现为具有共益型企业家精神,拥有可持续性商业领导力,善于与利益相关方沟通建立可持续信任关系。对于平台领导素质,核心是平台思维、平台化和生态化治理能力、平台化履责能力和平台创新精神。责任型领导特质和平台领导素质的结合要求平台企业“领导人”成为具有平台思维和平台创新能力的共益型企业家。

对于特定平台企业,拥有符合责任型平台领导特质的领导人有三种来源:天然拥有,即平台企业既有领导人天然地融合了责任型领导特质和平台领导素质;外部获取,即在外部搜寻和选择具有平台思维和平台创新能力的共益型企业家,使其加入平台企业并成为具有实质功能的领导人;内部培育,即培养和增强平台企业现有领导人的责任型平台领导素质,推动其由传统的商业型领导转变为责任型领导和共益型企业家。内部培育的关键是平台企业“领导人”心智模式的转换,改变传统纯粹商业主导的惯性思维,树立社会价值与商业价值共同驱动的经营理念,增强双元领导能力,培养形成共益型企业家精神。心智模式的转换高度依赖于有效的学习,平台企业“领导人”需要通过有效的学习实现对既有心智模式与认知模式的反思和质疑,从外部吸收能够解答质疑的新思想、新理念、新知识和新经验,培养和创造适合于新情境、新趋势的新的心智模式和认知模式。

2.平台组织变革式

平台企业“领导人”对外部利益相关方的关注、对生态位成员的领导,通常都是通过平台企业作为一个组织表现出来的互动过程和领导行为,呈现为“平台企业—外部利益相关方”和“平台企业—生态位成员”的互动或领导关系。平台企业“领导人”的领导理念、领导决策和领导行为需要通过平台企业进行传导,而传导效果则取决于平台企业的组织建构。责任型平台领导的培育和实现要求平台企业对以股东利润最大化为价值追求的商业组织形态进行变革,转变为将经济价值创造与社会价值创造双重目的有效融合,把市场逻辑与社会逻辑、效率原则与伦理原则相结合的共益企业。共益企业作为一种受使命驱动的灰色部门组织,秉持“商业向善”的基本理念,能够实现双重价值的高阶均衡,是可持续性商业创新和内生型社会责任实践的合意性组织范式。更进一步,平台企业作为平台领导者,经过组织变革后的组织形态不应只是一般性的共益企业,而是具有“领导企业”特征和要素的共益型领导企业。平台情境下的共益型领导企业在价值导向、生态搭建、规则制定、关系协调、赋能支持和运行监督等领导功能上展现出显著的“共益”基因,让生态位成员感知和真实获取价值增益,使平台商业生态系统更具包容性、社会性和可持续性。

鉴于平台情境的复杂多变和动态非线性特征,加之共益企业与商业企业具有本质区别,平台企业向共益型领导企业转型的组织变革过程必然不只是渐变和均变,而是呈现间断式突变的特点,涵盖组织使命与核心价值观的重置、战略变革、权力与地位变化、组织结构重构和控制系统调整。这要求平台企业一方面按照共益企业的运行逻辑要求,将双重使命目的固化于公司章程,并约定不可变更,防止出现“使命漂移”;另一方面根据共益企业的组织特点和能力要求,构建兼具领导双元和情境双元的双元组织、价值一体化式的责任型治理和价值共创共享型的平台网络架构(肖红军和阳镇,2018)。此外,平台企业还应着力突出“平台化+生态化”的双重战略,强调平台企业组织内与平台商业生态系统中的领导赋权赋能和价值观管理,增强组织柔性和领导有效性,推动平台企业与平台商业生态系统的发展更加协调匹配。

3.外部环境孕育式

无论是平台企业“领导人”的共益企业家精神培育,还是平台企业向共益型领导企业转变,除了领导人和企业自身因素外,制度环境和社会环境是重要的影响因素,适宜的制度环境和社会环境能够孕育产生更多的责任型平台领导。从制度环境看,领导者是否对利益相关方和社会负责任的一个重要决定因素是制度环境(Stahl and de Luque,2014)。制度环境从引导激励和强制约束两个方面推动平台企业“领导人”和平台企业实施负责任的领导行为,前者即为诱致性制度,后者则为强制性制度。通常,在平台经济和共享经济发展的起步期或兴起期,对于责任型平台领导的制度供给应以诱致性制度为主,进入快速成长期后需要逐步引入强制性制度,成熟期则以强制性制度为主。无论是诱致性制度还是强制性制度,都必须着眼于增强平台企业“领导人”和平台企业的责任型领导素质、创新精神和自觉行为,特别是要对平台企业在平台场域的公共治理责任进行引导激励和强制约束,形成有利于责任型平台领导健康成长和活力释放的制度环境。

从社会环境看,国家的文化价值取向是影响责任型领导水平的重要因素(Stahl and de Luque,2014),因此责任型平台领导的塑造依赖于社会文化的性质特征和构成元素。通常,高集体主义、低权力距离、高度责任感、高社会参与、可持续发展、创新精神、高包容性等社会文化有利于责任型平台领导的培育和形成,是社会环境优化的重要方向。特别是,全社会的社会责任理念、社会参与意识和社会创新精神对于培育和形成责任型平台领导至关重要。责任消费、责任采购、责任投资等是促进责任型平台领导形成的重要市场机制,组织公民行为、社区参与、志愿者精神等是培育责任型平台领导的重要文化沃土,负责任的舆论监督、非政府组织的专业监督和理性的社会预期是推动责任型平台领导形成的重要力量,而全社会浓厚的创新创业氛围则对平台企业“领导人”和平台企业形成浸染,有利于催生责任型平台领导的社会创新精神。

〔参考文献〕

〔1〕陈伟,吴宗法,徐菊.价值共毁研究的起源、现状与展望[J].外国经济与管理,2018,(6):44-58.

〔2〕郭劲光.企业网络理论研究:对一种新解释范式的探索[D].大连:东北财经大学,2004.

〔3〕李广乾,陶涛.电子商务平台生态化与平台治理政策[J].管理世界,2018,(6):104-109.

〔4〕刘江鹏.企业成长的双元模型:平台增长及其内在机理[J].中国工业经济,2015,(6):148-160.

〔5〕罗珉,杜华勇.平台领导的实质选择权[J].中国工业经济,2018,(2):82-99.

〔6〕罗珉,何长见.组织间关系:界面规则与治理机制[J].中国工业经济,2006,(5):87-95.

〔7〕罗珉,任丽丽.组织间关系:界面规则的演进与内在机理研究[J].中国工业经济,2010,(1):84-93.

〔8〕潘建林.网络平台用户创业能力、行为及缋效关系研究:网络创业型平台领导特征调节作用[D].杭州:浙江大学,2017.

〔9〕彭坚,杨红玲.责任型领导:概念变迁、理论视角及本土启示[J].心理科学,2018,(6):1464-1469.

〔10〕肖红军,李平.平台型企业社会责任的生态化治理[J].管理世界,2019,(4):120-144.

〔11〕肖红军,阳镇.共益企业:社会责任实践的合意性组织范式[J].中国工业经济,2018,(7):174-192.

〔12〕袁纯清.共生理论及其对小型经济的应用研究(下)[J].改革,1998,(3):76-86.

〔13〕Camilleri,J.,and B.Neuhofer.Value Co-creation and Co-destruction in the Airbnb Sharing Economy[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management,2017,29(9):2322-2340.

〔14〕Caridà,A.,B.Edvardsson,and M.Colurcio.Conceptualizing Resource Integration as an Embedded Process:Matching,Resourcing and Valuing[J].Marketing Theory,2018,12(2):201-205.

〔15〕Corsaro,D.Value Co-destruction and Its Effects on Value Appropriation[J].Journal of Marketing Management,2020,36(1-2):100-127.

〔16〕Cusumano,M.A.,and A.Gawer.The Elements of Platform Leadership[J].MIT Sloan Management Review,2002,43(3):51-58.

〔17〕Daunt,K.L.,and L.C.Harris.Consumer Showrooming:Value Co-destruction[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2017,38(C):166-176.

〔18〕Echeverri,P.,and P.Sk?lén.Co-creation and Co-destruction:A Practice-Theory Based Study of Interactive Value Formation[J].Marketing Theory,2011,11(3):351-373.

〔19〕Evans,D.S.Governing Bad Behavior by Users of Multi-sided Platforms[J].Berkeley Technology Law Journal,2012,27(2):1201-1250.

〔20〕Gawer,A.Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms:Toward an Integrative Framework[J].Research Policy,2014,43(7):1239-1249.

〔21〕Gawer,A.,and M.A.Cusumano.How Companies Become Platform Leaders[J].MIT Sloan Management Review,2008,49(2):28-35.

〔22〕Gawer,A.,and N.Phillips.Institutional Work as Logics Shift:The Case of Intel’s Transformation to Platform Leader[J].Organization Studies,2013,34(8):1035-1071.

〔23〕J?rvi,H.,A.K.K?hk?nena,and H.Torvinenb.When Value Co-creation Fails:Reasons That Lead to Value Co-destruction[J].Scandinavian Journal of Management,2018,34(1):63-77.

〔24〕Laud,G.,L.Bove,C.Ranaweera,W.Leo,J.Sweeney,and S.Smith.Value Co-destruction:A Typology of Resource Misintegration Manifestations[J].Journal of Services Marketing,2019,33(7):866-889.

〔25〕Lee,S.M.,T.Kim,Y.Noh,and B.Lee.Success Factors of Platform Leadership in Web 2.0 Service Business[J].Service Business,2010,42(2):89-103.

〔26〕Maak,T.Responsible Leadership,Stakeholder Engagement,and the Emergence of Social Capital[J].Journal of Business Ethics,2007,74(4):329-343.

〔27〕Maak,T.,N.M.Pless,and C.Voegtlin.Business Statesman or Shareholder Advocate?CEO Responsible Leadership Styles and the Micro-foundations of Political CSR[J].Journal of Management Studies,2016,53(3):463-493.

〔28〕Makkonen,H.,and R.Olkkonen.Interactive Value Formation in Interorganizational Relationships:Dynamic Interchange between Value Co-creation,No-creation,and Co-destruction[J].Marketing Theory,2017,17(4):517-535.

〔29〕Malone,S.,S.McKechnie,and C.Tynan.Tourists’Emotions as a Resource for Customer Value Creation,Cocreation,and Destruction:A Customer-Grounded Understanding[J].Journal of Travel Research,2017,57(7):843-855.

〔30〕Plé,L.,and R.C.Cáceres.Not Always Co-creation:Introducing Interactional Co-destruction of Value in Service-Dominant Logic[J].Journal of Services Marketing,2010,24(6):430-437.

〔31〕Prior,D.D.,and J.Marcos-Cuevas.Value Co-destruction in Interfirm Relationships:The Impact of Actor Engagement Styles[J].Marketing Theory,2016,16(4):533-552.

〔32〕Smith,A.M.The Value Co-destruction Process:A Customer Resource Perspective[J].European Journal of Marketing,2013,47(11-12):1889-1909.

〔33〕Stahl,G.K.,and M.S.de Luque.Antecedents of Responsible Leader Behavior:A Research Synthesis,Conceptual Framework,and Agenda for Future Research[J].Academy of Management Perspectives,2014,28(3):235-354.

〔34〕Sthapit,E.,and P.Bj?rk.Sources of Value Co-destruction:Uber Customer Perspectives[J].Tourism Review,2019,74(4):780-794.

〔35〕Uppstr?m,E.,and C.M.L?nn.Explaining Value Co-creation and Co-destruction in E-government Using Boundary Object Theory[J].Government Information Quarterly,2017,34(3):406-420.

〔36〕Vafeas,M.,T.Hughes,and T.Hilton.Antecedents to Value Diminution:A Dyadic Perspective[J].Marketing Theory,2016,16(4):469-491.

〔37〕Voegtlin,C.,M.Patzer,and A.G.Scherer.Responsible Leadership in Global Business:A New Approach to Leadership and Its Multi-Level Outcomes[J].Journal of Business Ethics,2012,105(1):1-16.

肖红军.责任型平台领导:平台价值共毁的结构性治理[J].中国工业经济,2020(07):174-192.