韦森

【内容提要】

通过对语言的经济学和经济学的语言方面的历史文献的综合评论,本文对经济学和博弈论的深层哲学基础进行了一些理论反思。在哲学和其它多门社会科学已发生了“语言转向”的当代话语语境中,本文第一节提出了是否也将会在当代经济学中发生一个语言转向问题。第二节对自亚当·斯密以来语言的经济分析方面的文献进行了综述。第三节则讨论了经济学的语言和修辞问题,发现国际经济学界大部分人目前还没有意识到经济学和博弈论的话语体系本身也有一个内在的语言问题。这一节还从数学哲学和逻辑哲学的理论层面对当代主流经济学中充满数学证明的“我向思维自恋症”(autistic)进行了一些反思的评论。第四节评介了鲁宾斯坦就博弈论实质和功用所做的一些论述。第五节讨论了语言反思对经济学的制度分析进一步发展的深层意义。

【关键 词】语言/语言转向/博弈/线序二元关系/生活形式/制度

[中图分类号]F0[文献标识码]A[文章编号]1003-8353(2009)11-0005-25

经过1978年以来30多年的改革开放,目前中国社会已经基本上完成了从一种“有中国特色的计划经济”向一种“有中国特色的市场经济”的体制转型。伴随着中国社会的市场化过程,中国的理论经济学在整体上也正在经历着从传统的政治经济学向以新古典主流经济学为核心的“现代经济学”的过渡与转变。然而,在当今中国社会的市场化过程中,无论是传统的政治经济学,还是新古典主流经济学,都在某些方面显得缺乏对当今中国经济社会运行的解释力。其主要原因是,对发生在当今中国社会的从“计划经济”向“市场经济”的快速转化过程中,政府不但没有从市场运行中退出,反而把市场运作的一些重负不断加扛在自己的“肩头”,不仅调规和驾驭市场,而且在地方性竞争中直接参与市场运作。结果,在当代中国社会中,正在经历着由一种中华人民共和国建国后持存了近30年的“政府统御社会”的体制模式向一种1978年改革开放后的渐进生成的独特的“政府主导市场”的发展模式的转变和演化过程。这种在当今中国社会中所发生这种独特的市场化道路的一个似乎是自然结果是,一种人类历史上前所未有过的且颇具中国特色的市场经济体制正在形成。中国社会的市场化、政府在市场运行中的角色和功能的强化,加上在当今中国社会中调规市场运行和政府机构自身行政运作的法制建设和民主政治建设的滞后,也给当今中国社会和未来中国的经济发展道路带来一系列问题:由于各级政府不但调控和支配市场,而且直接参与经营市场,加上各级政府科层机构的功能及其政府官员的权力边界的模糊,这就在某种程度上导致了政府官员及其子女依靠权力寻租的普遍化,并导致在当今中国社会中财富占有和收入分配的差距不断拉大。在这样一种各级政府科层靠自己掌控权力来发展经济并从中进行权力寻租的奇特社会经济体制的型构和演变过程中,由当代西方社会引入的以新古典经济学为主流的所谓“现代经济学”范式在中国的适用性和解释力显然大打折扣,而传统的马克思主义经济学又似乎不乏其新的理论解释力。当今中国的新社会体制的渐进成型和演变,种种经济和社会问题的不断积累,也向中国的理论界——尤其是经济学、法学界和政治学界——不断提出诸多新的问题和挑战。这诸多社会问题和理论挑战的最基本的问题在于人们——尤其是理论经济学界——目前对一个现代良序市场经济运作的基本条件和基本原理并不十分清楚,因而从某种程度上来说“还缺乏理论”,因而经济学界的大多数研究者要么只能随着现存经济社会的自发演变而做些实证分析,要么做些政策性的对策性研究。然而,在未来中国何去何从已经渐渐变成一个理论和社会各界绕不过去的重大社会问题的当下,经济学的性质、经济学本身的任务以及人类经济社会良序运行的基本条件和原理到底是什么这些似乎过去在经济学各流派的学说本身内部中均不成为问题的问题,又日益被重新提了出来。

要理解现代市场经济良序运作的基本原理和基本条件,欲为未来中国经济社会发展探寻新的道路,以避免中国社会在自身的惯性的演化中走向并最后定型于一种各级政府官员凭借自己所掌控之科层权力进行权力寻租的社会体制,这一切似乎均要求中国理论经济学界对经济学本身进行“整体的反思”,尤其是需要对经济学说史上不同的经济学流派和学说进行深入的了解和整体的评估。在当今中国经济社会格局和未来发展道路迫使下所产生的这种理论经济学的“自我反思”,决非是一种经济学方法论问题再思考那样的简单问题,也决非是不同经济学“范式”——这里借用当代美国科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的一个术语——之间是否可以通约、可以对话和相互借鉴那样浅层面的考量。中国当今社会中存在的一些深层次经济社会问题,人类社会整体目前所面临着的自2007年以来的全球金融风暴和世界性的经济衰退所提出的种种前所未有的挑战,也不仅仅是个马克思主义政治经济学在当代的解释力问题,更非如西方国家新近出现的像卢卡斯(Robert E. Lucas,Jr.)为代表的新古典经济学家们所提出的新古典经济理论的适用性和解释力可疑性问题,而是对人类社会中市场经济运行基本原理和条件的再思考问题。在此情况下,中国乃至国际社会的理论界需要对经济学本身的性质、任务及其理论经济学功能、作用及其可能的局限进行再思考,从而亦要求超越经济学本身的某种“元经济学”(metaeconomics)的理论思考和探究。基于这一考虑,笔者在前些年对当代一位博弈论大师鲁宾斯坦(Ariel Rubinstein)在2000年出版的《经济学与语言》一书评介的基础上,重新整理和发表这篇旧作,以祈求理论界的方家和同仁们共同关注和思考这类元经济学的问题。而照笔者看来,所谓元经济学问题,说到底是个经济学的语言问题。

一、经济学的语言转向?

自20世纪初以来,在当代哲学和许多社会科学中较普遍地发生了一个“语言转向”(linguistic turn)。这一语言转向首先发生在哲学中,继而国际学术界和思想界对语言的关注从哲学广泛地推进到伦理学、人类学、历史学、社会学、法学和文艺理论等其它社会科学中。最早开启这一当代语言转向的,应该说是19至20世纪之交的奥地利哲学家弗雷格(Gottlob Freg),而主要推动或者说引致这一转向的哲学家,则主要是维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)、海德格尔(Martin Heidegger),以及牛津日常哲学学派的领袖人物奥斯汀(John R. Austin)等。

萌发于19世纪下半叶而到20世纪中才基本完成的这一当代哲学、社会科学领域中的语言转向,与人们对世界认识的深度及其进展有关。从哲学史的沿革来看,哲学家们首先思考这个世界是什么;接着他们反思人们认识这个世界的方式;最后他们转向注意起对表达人们对世界认识的媒介和工具来。于是乎,哲学史就经历了一个从对本体论的形而上把握,到认识论的思考,再到语言哲学的反思这样一个自然发展过程。

在当代哲学中发生的这一语言转向,也与伴随着近现代工业革命和科学技术的发展而发生的人们在各学科、各领域中对自然和人类社会的认识不断向深层推进的进程密切相关。随着各学科的思想家对自己研究领域的问题的思考不断深入,人们开始感觉到语言的束缚以及对所用语言的困惑,因而不约而同地从各个学科和各领域的不同研究视角同时探及到了语言问题。譬如,赫德尔(Johann G. Herder)和洪堡特(Wilhelm von Humboldt)对语言的关注是与他们对人类社会历史的研究兴趣有关。弗雷格则是在对逻辑和数学的研究中开始注意并思考语言问题的。维特根斯坦从对世界的本体论的逻辑思考转向了对日常语言的反思,而对日常语言哲学思考又经由赖尔(Gilbert Ryle)、奥斯汀和塞尔(John Searle)等当代语言哲学家的推进而成了当代哲学中最蓬勃兴盛的一维“研究向量”。在欧洲大陆方面,哲学家胡塞尔(Edmund Husserl)、海德格尔和伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)是从各自的哲学思考视角不约而同地把对语言的反思回归到了哲学的本体论诠释。从其它社会科学来看,20世纪以来,不同学科的思想家在哲学中语言转向潮流的影响下也分别从不同的研究视角转向反思自己研究领域和话语体系中的语言问题。譬如,从其元伦理学(meta-ethics)思考视角,斯蒂文森(Charles L. Stevensen)和黑尔(Richard M.Hare)等当代主流伦理学家均把道德伦理问题最终归结为了语言问题。列维—斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)和格尔茨(Clifford Geertz)则是从人们交往中对符号的运用这一研究视角把语言问题内含在他们的文化人类学的理论分析之中的。剑桥大学以马内利学院前院长、新(左)派神学家卡皮特(Don Cupitt,1997)甚至把上帝存在问题也归结为一个语言问题。哲学和其它社会科学界中一些思想大师对语言的反思,又与近代以来语言学诸领域中的一些重要发展密切关联,并相互促进,以至于在近现代和当代国际语言学界出现了像索绪尔(Ferdinand de Saussure)、布龙菲尔德(Leonard Bloomfield)、萨丕尔(Edward Sapir)、乔姆斯基(Noam Chomsky)和韩礼德(M. A. K. Halliday)等这些国际语言学界的思想大师。

于是乎,如果说当代哲学和多门社会科学领域中的巨大思想发展和深入理论探索构成了一首宏大交响曲的话,那么,一个显见的事实是学术各界对语言的反思就构成了这一交响曲的主旋律。然而,与之不相谐和的一个明显的理论反差是,自马歇尔(Alfred Marshall)和凯恩斯(John M. Keynes)以降,以新古典主义为主流的当代经济学各学派一般还只注重数学分析工具的运用和计量模型的建构,并相对自我封闭地迅速发展起来,形成了一个风格凸显(理性最大化推理)和自成一体的理论世界。与当代哲学和其它多门社会科学以语言反思为主旋律的宏大理论交响曲不相谐和的是,直到如今,当代经济学家似乎还很少有人注重经济学分析中的语言问题。到了20世纪末,博弈论经济学大师鲁宾斯坦(Ariel Rubinstein)终于醒悟了,提出了语言的经济学分析和博弈论经济学的语言问题。于是,在当代哲学和社会科学的话语语境中,读过鲁宾斯坦(Rubinstein,2000)的《经济学与语言》,我们自然会联想到这样一个问题:是否从21世纪初开始,在以博弈论蓬勃发展为主要动力机制的当今西方主流经济学中也将会发生一个语言转向?

如果说当代经济学真得要发生一个语言转向,其主要动因恐怕并不像鲁宾斯坦在《经济学与语言》的小册子中所昭示的那样是经济学帝国主义的又一次“外侵”和“远征”,而毋宁说它将是经济学作为分析人类经济和社会行为及其后果的一门学问之本质的自然延伸以及其理论向深层推进的一个自然结果。笔者之所以这样说,是考虑到,不管是运用日常语言的阐释,还是运用复杂数学语言的建模,经济学所研究的行为主体和对象毕竟是人以及人们活动的经济和社会后果。既然经济学——尤其是经济学的制度分析——要研究人的经济行为并解释人们经济行为的社会后果,一些更深层的问题是:人作为人的维度是什么?人与人交往和交流(包括市场交换和社会博弈)的工具和手段是怎样影响人们行动和交往结果的?迄今大多数经济学家(包括制度经济学家)并没有认识到,这两个问题均与人类的语言紧密相关。人的交易与交换与人们的语言密切相关,这说来并不是什么新的见解。因为,经济学的鼻祖亚当·斯密(Adam Smith)早就识出了这一点,并明确地指出,人的交易是需要语言的:“从来没有一个人看到一只狗与另一只狗进行公平的、有意识的骨头交易。从来没有人见过一动物以它的姿势或叫声向另一动物示意说:这是我的,那是你的;我愿意以此换彼”(Smith,1776,p.15)①。依照亚当·斯密的这一洞见稍加一点推理,我们会进一步发现,人类——惟独人类——之所以有市场交换和交易行为,之所以在种种社会活动和市场交易中会产生一些习俗、惯例和制度,究其原因,就是因为人类有并使用语言。有了语言,人才有理性、道德和正义感,才有种种社会礼俗、文化传统、商业惯例和制度规则。种种社会规范(social norms),商业惯例(business practices,conventions)以及种种法律和制度约束(constitutional constrains)说到底只不过是个语言现象,或者说必须以语言(包括口头语和书面语)来作为其载体。即使是作为一种自发社会秩序的习俗(custom),也自然有语言的维度在其中:没有人们语言的交流,社会习俗会能生成?又能自我维系和自发扩展?事实上,语言是人成为人的基本和根本维度这一点,也曾为当代著名语言哲学家塞尔所意识到。塞尔曾指出,“语言实际上是比任何别的东西都更能把我们与其它动物区别开来的东西”(引自涂纪亮,1996,页221)。很显然,没有语言,人还不成其为人,也就没有人类社会,也就没有人类生活的种种规则。动物世界可以有基因型(genotype)或现象型(phenotype)行为中的常规性,如蚂蚁爬行成行,大雁飞行成队,燕子秋去春来,蜜蜂群居筑巢,这些均表示动物世界的某些“自然”秩序,由此我们可以认为动物有动物的“社会”。但由于动物世界没有“语言”②,这些动物“社会”中却没有习俗,没有约定俗成的惯例约束,没有道德和社会规范,更没有规章、法律与制度,因而,虽然在其它动物世界存在其行为的常规性,并构成了动物本身的“社会”,但动物“社会”中却不存在任何制序(institutions),即“established order by which everything is regulated”。

由于语言构成了人之成为人的主要维度,不了解语言,不研究语言在人类社会形成和市场机制运作中的作用,显然难以对人类“经济世界”的内在秩序及其变迁机理有一个到位的理解和把握。从这个研究视角来观察问题,研究语言在人类社会种种生活形式(Lebensformen——这里借用哲学家维特根斯坦在其名著《哲学研究》中所使用的一个概念,以总括人类社会的种种习惯、习俗、惯例和制度,笔者这些年来所使用的中文的“制序”概念——对应于均质欧洲语中宽泛含义的“institutions”——在笔者的实际使用意义上等同于维特根斯坦的“生活形式”概念)的生发、型构与变迁中的作用,以及反思、描述并试图从各种理论视角复现人类经济社会中种种自然秩序的经济学所使用的语言本身,就成了经济思想界认识和洞悉人类生活世界(Lebenswelt——这里借用哲学家胡塞尔的一个概念)研究进程的一种自然推进的结果。从这一广阔背景的视角来评估和理解2000年由剑桥大学出版社出版的鲁宾斯坦的《经济学与语言》,我们就会发现,经济学的语言转向,应该说只是迟早的事。

二、语言的经济学分析

要思考和探讨经济学的语言转向,自然要涉及到经济学与语言的关系问题。经济学与语言的关系,实际上又必定牵涉到两方面的问题:其一是语言的经济学分析,其二是对经济学话语本身的语言反思。在这一节中,我们先来讨论第一个问题。

分析语言在人们经济活动以及在社会交往中的习俗、惯例和制度生成和演化中的作用,从经济思想史上来看,应该说这已经是非常久远的事了。即使我们认定古希腊哲学家、汉代以前的中国古代哲学家(如子思、孟子和荀子)以及欧洲中世纪的神学思想家对语言的反思基本上还不能视作为语言的经济分析的话,但从英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)那里开始,语言的起源和生成过程问题就被置放到经济学理论思考的维度中提了出来,进而分析了语言在经济活动、市场秩序与规则生成中的作用问题。更为重要的是,理解斯密在语言起源问题上的理论洞见,是把握斯密的“看不见的手”的原理,他的自发制度生成论的思想,以及“斯密问题”(人具有利己动机和同情心双重人格)的一把“钥匙”。用一种隐喻式(metaphoric)的话语来讲,如果说斯密的“分工原理”、“看不见的手的原理”、“棋子原理”、“斯密问题”以及斯密在法理学、国家、军队以及税收等问题上的一些伟大理论发现构成了他的宏大经济社会思想体系中一颗颗璀璨的明珠的话,斯密的语言观,就像是把这些明珠串在一起的一条“金丝线”。

从斯密在语言学方面的文著来看,早在1880年,伦敦一家Ward,Lock & Co出版社就曾出版过他的《哲学和文学论文集》。在1983年,西方一位学者J. C. Bryce又编辑了一部亚当·斯密(Smith,1983)的《关于修辞和纯文学的讲演》文集,并由著名的牛津Clarendon出版社予以出版。近些年来,西方学界已有不少学者从事这一领域的研究,其中,主要有J. C. Bryce(1983),Steven K. Land(1977),James Otteson(2002)以及Rudi Keller(1994)等。其中,在1994年由英国著名的老牌学术出版社Routledge出版的一位语言学家Rudi Keller的著作中,其书名就非常有意思地引用了斯密的著名经济学原理:《论语言变迁:语言中的看不见的手》。在2002年发表在《哲学史季刊》上的一篇题为“亚当·斯密的第一个市场:语言的发展”一文中,美国阿拉巴马大学的James Otteson也对斯密的语言观与他的其它经济社会思想的关系做了非常深入的探讨。

从目前笔者所能查到的西方学界讨论斯密语言观的文献来看,大多数学者到目前为止较集中地讨论斯密于1761年发表在《哲学随笔》(The Philosophical Miscellany)杂志上的一篇题为“对语言最初形成以及原初和复合语言的不同天赋(different genius)的思考”(以下简称“语言”)的短文(大约只有20页)。据James Otteson(2002,pp.66-67)说,尽管这篇文章的发表比1759年出版的《道德情感论》还晚两年,但有充分理由相信,斯密撰写这篇文章的时间要早于《道德情感论》。他给出的理由是,在《道德情感论》中,斯密也有许多关于语言的论述,且照斯密看来,理解语言是理解道德判断、道德准则以及人类联合的关键因素。

在这篇文章的一开始,斯密就对人类语言的最初形成情形作了一些猜测。他首先假定有两个还不会说任何语言的野人,这两个野人碰到一起,要进行交流,要表达各人的需要和愿望,就要进行——用维特根斯坦哲学的话语语言来说——“语言游戏(博弈)”,从而形成最初的语言。依照斯密的猜测,这两个野人应会先确定名词和动词(因为,他们要先对外在所熟悉的一些特定事物进行命名),然后,才会扩展到形容词和副词,并随着二人语言游戏过程的进展而形成更抽象和更复杂的语言系统。

基于今天的理论标准,也许有人会觉得斯密对语言最初生成过程的这种猜想仅仅是一种直观推想,甚至有点天真。然而,切不要小看了斯密的这一猜想。因为,这里面蕴含着在当代社会科学话语语境中讨论道德起源问题的一种深刻洞识,并内涵着哈耶克式自发制度生成论博弈论诠释的最初理论原型(参韦森,2003c)。③正如Otteson所见,斯密眼中的语言生成过程,与他对“看不见的手”的市场秩序生成原理和道德的起源的论述,实际上是采用了同一个理论表述程式,并与卢梭的语言观形成了鲜明的对照。因为,按照卢梭《论人类不平等的起源与基础》中的观点,现代人在猜测语言的最初形成过程时会有一个无法摆脱的困境:人类在语言最初形成中的一般化(generalization——或言“概括”)能力首先在于人要有一般化的词汇,而只有在人有了一般化的能力之后才可能有一般化的词汇——那么,到底孰先孰后?由此,卢梭曾得出了一个不可知论的解释:“语言单凭人类的智能就可以产生并建立起来已经被证明是不可能的事”(J.-J. Rousseau,1954,参中译本,第81-82页)。熟悉当代西方语言哲学前沿争论问题的学者马上会意识到,卢梭的这一思想,实际上与当代著名语言学家乔姆斯基(Noam Chomsky)对哲学家维特根斯坦关于“人遵守规则的悖论”④的商榷是讲的同一个问题。碰巧的是,卢梭与斯密在这个问题上的见解差异,好像是前者早在二百多年前就提出了“维特根斯坦悖论”的雏形,而后者则在二百多年前就天才地猜测到了乔姆斯基在20世纪50年代后才逐渐形成的“转换生成语法”的基本观点。也许在研读过维特根斯坦(Wittgenstein,1953)的《哲学研究》和乔姆斯基(Chomsky,1985)的《语言知识》后,再读卢梭和斯密在语言问题上的这些洞识,我们就会发现,这些当代思想家所争论的问题,原来在200多年前就曾被卢梭和斯密提了出来,并进行了初步的思考和探索。

现在,就让我们进一步察看一下斯密是怎样回答这个问题并且他是如何想超出“卢梭悖论”的。照斯密看来,人之所以能最初形成一些概念,并非像卢梭所认为的那样在于人的由一般语言概念所决定的一般化概括的(理性)能力,而是在于人的心智结构中的联结不同事物的一种自然能力(mind's natural power of association——这显然有点接近乔姆斯基后来所提出的人的“先天语言官能”说)。照斯密看来,有了这种大脑的自然语言能力,人类就可以在无意识的情况下通过相互交流中的“经验博弈”——用今天的博弈论语言来说——而自发地形成语言了。换句话说,依照斯密的见解,人类的语言是在人类个人无意识地相互交往过程中自发生成并自发演化的。另外值得注意的是,斯密还明确地指出,尽管人们是在无清醒意识(without conscious deliberation)的情况下自然地形成语言的,但这决非意味着语言是无规则(lawlessly)和完全偶然地(haphazardly)产生的。实际上,斯密认为,假如没有规则所规定的适当用法,人们将无法进行交流。然而,正如维特根斯坦和哈耶克(F. A. von Hayek)在20世纪40年代之后才发现无解因而均自然发问的那样:决定人们行动(包括言行——英语为“speech act”)的规则从何而来?在这个问题上,斯密好像早在200多年前就天才地猜测到:规则源自博弈,源自人们的自发秩序!具体到语言问题上,斯密认为,用词的规则是与词语本身的形成过程同时产生的。到这里,我们方能体感到斯密那平朴语言中的伟大和深刻来了:原来他在200多年前就好像猜测到了200多年后维特根斯坦和哈耶克所仍然困惑不解的问题!

在对斯密的语言观做了上述简要介绍后,下面让我们再来反思一下斯密对语言产生的天才猜想与他的其它经济、社会和伦理思想规划之间的关系。

任何一个稍研究过语言学的人均会发现,每一语言系统都有其内在规则,包括词法、语法以及(拼)写法,等等。对我们这些语言学的行外人来说,这也好像是不言而喻的。在现代社会中,一些主要语言的内在规则一般都会在有关该语言的语法书中归纳和描述出来。即使在没有语法书的一些原始语言系统中,这些规则也会被语言共同体中的长者通过言传言教的形式传教给下一代。但问题是,一个语言内部的规则最初是如何形成的?照斯密看来,情形决非是像曾有一个人或一组人首先发明了语法规则,然后再像发布敕令或谕旨那样将其强加于人民大众,让民众说话和撰文时照之执行。恰恰相反,任一语言的规则起先都是使用该语言的民众在一个自发的语言交流中形成一个习惯用法(usage),然后才上升到显性的或规范的语法规则。因而,照斯密看来,语言的形成过程更显示出了一个自发社会秩序的生成过程,并相应地昭显出了从一种自发秩序到一种自发规则的转化过程。用斯密(Smith,1983,p.211)自己的话来说:“一般规则是不知不觉地(insensibly)和缓慢地自我建立起来的,是[人们的]模仿和对声音相似之喜好的结果,这构成了迄今为止绝大多数语法规则的基础。”

比较一下斯密对语言的内在规则自发生成机制的这种猜测和他后来才提出的市场运行中“看不见的手”的原理,就会发现二者的惊人相似之处了。按照斯密著名的“看不见的手”的原理,人们对自己个人利益的无意识地追求,导致了整个社会的福利的增进。正如人们在相互的语言交流中无意识地自发创生出词汇且生成、遵从并演化语言的内在规则一样,人们也几乎是在同样一个怀着追求个人需要的无意识的社会过程中自发创生出来一些精巧、复杂和后来又觉得难以理解的一些社会制序(包括习惯、习俗、惯例、法律以及其它种种制度等)的。也正如休谟、斯密、弗格森、门格尔以及后来的哈耶克所坚持认为的那样,人类社会的种种制序,恰如其中的“语言制序”(著名的瑞士语言学家索绪尔曾认为语言也是一种特殊的“social institution”⑤)一样,均是一种人们无意识和无计划交往活动的自发结果——用斯密自己的用词来说,它们是在一种“insensibly”(不知不觉地)过程中出现和形成的。这一点在斯密的语言观中再清楚不过地反映出来。因为,照斯密看来,像其它绝大多数社会制序一样,语言制序本身就是一种人们无意识活动的“unintended order”(非意想或无计划设计的秩序)。应该说,斯密对语言形成的这一洞识和猜想,基本上为今天大多数语言学家所接受。可能也正是因为这一原因,像Rudi Keller这样的当代语言学者才把斯密的“看不见的手”的隐喻运用到他的语言学著作的书名中去了。

不但作为自发市场运行之无计划结果的经济秩序与语言的形成过程有着惊人的相似性,就连道德准则也与语言一样是自发社会博弈的结果。这也是斯密语言观的一个重要理论含蕴和映射。按照斯密的《道德情感论》,道德情感(moral sentiments)源于人们所禀有的“相互同情的愉快”,而作为具体的道德或伦理准则,则产生于人们的共同情感判断。然而,问题在于,由于我们每个人都对他人在其特定环境中的动机、欲望和需求无详尽的知识,我们又怎样无偏颇地猜测他人的情感呢?斯密认为,只有当一个人设身处地地考虑到他人的情感时——或用斯密的原话说,只有当在所有场合中他人的“情感就是用来判断我的情感的标准和尺度”的时候——人们共同的道德准则就在共同同意中生成了(参Smith,1756/1976,中译本第2、3、4章)。由此看来,在斯密的眼中,道德或伦理准则,市场中的自发经济秩序,与语言的自发生成过程一样,也是在人们无意识的相互交往中信息沟通以及愿望和情感交流的一个非计划过程的自发结果。

到这里我们也许就可以认识到斯密语言学研究的重要了。可能正是通过对语言生成过程的猜想和理解,斯密萌发了他的“看不见的手”的经济学原理,也型塑了他的道德情感论的基本理论话语(discourse)结构。因为,市场经济秩序和道德准则均与语言一样是人们在无意识交往与社会博弈中的一个自发结果。由此看来,理解了亚当·斯密的语言观,我们也就比较清楚地知道斯密是如何形成其“看不见的手”的市场秩序生成论的理论观点的了,也自然会对其道德情感论的理论建构思路认识得更加清楚了。正是因为这一点,我们可以把斯密的语言学理论认作为全面把握斯密经济社会思想导向的一条主线。

从对语言的自发生成过程的相似性之处来思考自发市场秩序的生成过程,也同样发生在当代另一位自由主义经济学家弗里德曼(Milton Friedman)那里。譬如,在一篇谈“经济学中的价值判断”经典文章中,弗里德曼(Friedman,1987,参中译本,第9-10页)指出,Boulding曾发现,经济学家通常带着一种近乎于迷信的敬畏来看待价格体系,而且常常惊讶于“人类的决策制定及其相互影响中所表现出来的精妙秩序”。自由交换更加广泛的应用,也唤起了同样的看法。通过“思想市场”中的自由交换,人们构造起了绝妙无比的现代科学知识体系。弗里德曼进一步认为,如果再来考虑一下语言发展的例子,就会发现语言与市场自发生成过程的相仿之处了:“语言是一个能够逐渐演化的复杂而又相互关联的结构。然而,并没有任何人按照某种方式来设计它。它只不过是随着千百万人通过自由的语言交流所进行的自愿合作而逐渐发展起来的”。并且,照弗里德曼看来,习俗法的结构也是这样一个自发生成和演化过程的绝好例证。

现在看来,尽管像亚当·斯密与弗里德曼这样的经济学自由主义思想大师曾思考过语言在人们经济活动中的作用,并从语言自发生成的社会机制和过程的相仿性来反思市场秩序的型构过程,但相对而言,在当代经济学的浩大理论世界中,语言的经济学分析方面的文献还比较少。就笔者目前在国外与国内所能查到的资料看,在1965年,西方一位叫J. Marschak的学者曾以“语言的经济学”为题在英文《行为科学》杂志上发表了一篇文章。这篇文章明显是当代经济学帝国主义精神初兴时期经济学家研究领域外侵的一次“牛刀小试”,且并没有引起主流经济学家们的多大注意。在1993年,W. Henderson,T. Dudley-Evans,R. Backhouse 曾编辑过一本《经济学与语言》的文集,另外也有部分西方学者思考和研究过与“发展”(development)以及在西方国家中的少数民族社区的语言使用、外语和双语运用的经济影响等有关的一些语言的经济学问题(如Breton & Mieszkowski 1977;Selten & Pool,1991;Grin,1990,1994,1996;Bloom & Grenier,1992;Rogerson,1997;Breton,1998;Lazear,1999),在一些新近的工作论文中,英国约克大学经济系的Sivana Dalmazzone和Albert Breton等少数西方经济学家也从“网络外部性”(network externality)的角度分析了在一个语言社群中使用一种语言的递增收益以及某种语言本身扩展的问题。这些学者还从西方国家中汉语教学和使用所带来的收益以及在这些国家能用汉语进行交流的人数增加对国际贸易的增长所起的作用进行了初步的理论探讨。值得注意的是,Donald M. Lamberton(2002)最近编写了一部《语言的经济学》的文集。这部文集对语言的经济学分析方面的文献做了全面的收集与评述。尽管近些年国际学术界在语言的经济学分析方面有这么多的进展,但总体上来说,上述这些文献严格来说并不是语言的经济学分析,而只是旨在研究和探讨语言在市场活动、国际贸易和经济发展中的作用。现在看来,用规范的经济学方法尤其是数学工具分析语言及其生成演化问题,仅从当代经济学界来看,以色列经济学家鲁宾斯坦还是第一人。

当然,在当代各种交叉和门类繁多的社会科学王国中,用规范的数学工具分析语言问题,作为一个博弈论经济学家的鲁宾斯坦并不是第一人。一个显见的事实是,随着近百年来数学方法在天文、物理、化学领域所获得的惊人发展,越来越多的社会科学家运用数学分析工具和方法来讨论生命科学、社会科学甚至人文科学的现象和问题。尤其是随着数理逻辑、功能语法和系统语法在当代的迅速发展,越来越多的数学家、语言学家和哲学家开始运用数学工具来分析语言现象。譬如,像罗素(Bertrand Russell)、布劳威尔(Luitzen E. J. Brower)、歌德尔(Kurt G

经济学家赶了上来,与处在人类思想探索前沿上的哲学家、数学家、语言学家和其它社会科学家们一起思考与人类语言现象有关的种种问题(包括经济学和博弈论自身的语言问题),这无疑是理论经济学的进步。鲁宾斯坦的这一步迈得虽说还并不大,但却意义深远。

这里之所以说这一步还不大,是因为博弈论经济学家鲁宾斯坦并不是从反思经济学的语言问题来开始研究语言的,而是从对语言的经济分析这一研究视角来切入探讨经济学与语言的关系。换句话说,博弈论经济学家鲁宾斯坦的语言研究,仍然还只是当代经济学中的帝国主义精神膨胀的一个自然表现,是主流经济学家研究领域不断外侵这一思想习惯的一个自然延伸,或者说是经济学家总是试图用最优化的解释套路“模型”一切社会现象这一思想程式自我编程的一个自然结果。

这里之所以说这不大的一步意义深远,则是考虑到当代主流经济学家们终于开始认真思考经济学与语言的关系及相关的一些问题了。加之,尽管经济学家关注语言问题比当代哲学界和其它社会科学界的思想家们要迟得多,但像鲁宾斯坦这样的博弈论思想大师一旦开始关注起语言问题(尽管从这本小册子的参考文献和鲁宾斯坦讨论问题的视角来看,他对语言学和语言哲学广阔领域中既存的汗牛充栋甚至浩如烟海的文献阅读得并不多)来,就径直指向语言学和语言哲学交叉处的一些最深层问题。譬如,在这部著作的一开始,鲁宾斯坦就提出了五个问题。熟悉当代语言学和语言哲学基本精神和发展趋势的学界同仁会马上解读出,这五个问题与语言学和语言哲学交叉处的一些深层争论问题密切关联:有着不同语言的人类为什么会有着共同的思维形式?词语为什么会有确定的意义?不同的语言为什么能互相转换和翻译?很显然,这些问题直接指向了与当代著名语言学家乔姆斯基(Noam Chomsky)的“普遍语法”(universal Grammar)和人的先天“语言官能”(language faculty)相关联的一些问题,并直接与乔姆斯基本人就维特根斯坦“人遵守规则的悖论”而与当代语言哲学家们——如克里普克(Saul Kripke)和塞尔——所发生的并正在进行中的激烈争论密切相关。这样一来,也许鲁宾斯坦本人还并没有意识到(因为从这部著作所引的参考文献来判断,他好像并没有注意到有关这一争论的理论文献),但他提出这五个问题本身就直接使他作为一位经济学家处在与哲学家、语言学家、心理学家和认知生理学家沟通和对话的前沿位置上了⑥。

与维特根斯坦从逻辑哲学的角度通过思维直观径直走向哲学的语言反思相类似,作为一位博弈论经济学家,鲁宾斯坦也是出于自己理论理性的直观以及当代主流经济学最优化推理的思想习惯而径直探及到(involved in)经济学与语言问题的。这一点,可以从鲁宾斯坦从他一开始对他为什么思考语言问题所作的自我表白中得以确知。在《经济学与语言》第0章一开始,鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p.4)就说明,他之所以思考经济学与语言的关系,是想弄清这样一个问题:为什么经济理论与语言问题相关?他的回答是:“经济理论是对人们相互作用中的常规性(regularity)进行解释的一种尝试,而人类相互作用中的最基本和非物理性的常规性就是自然语言。”由此鲁宾斯坦认为,“经济学试图将社会制序解释为从某些函数的最优化过程中所衍生出来的常规性;这一点对语言也是适用的”。

上述认识,自然决定了鲁宾斯坦的理论探究思路,这就是从主流经济学和博弈论中最优化选择的常规套路和新近发展(演化博弈论)的一些理路来探究语言的性质、形成机制和演化过程。于是,这就有了鲁宾斯坦博弈论视角的语言经济学的分析和尝试。

经济学家研究语言现象,自然离不开语言学家所关注的一些显性的争议问题本身。熟悉当代语言学发展趋势和理论进展的学界同仁会知道,在当代语言学以及与之相关联的认知科学以及脑神经科学诸领域中,自近代以来——尤其是在当代——可谓是层层推进,不断发展,已取得了并正在取得许多重大理论成果。这些重大的理论进展,不仅极大地推进了人类对世界、社会和自身认识的理解,而且也导致语言学中的子学科以及诸相互关联的其它学科已形成了一个决非亚于当代经济学诸学科领域的一个宏大的理论世界。面对已取得巨大理论进展的当代语言学和语言哲学的理论世界,当鲁宾斯坦这样的博弈论大师“入侵”到语言学领域而试图给语言一种经济分析和理论解释时,他是先选择了语义学(semantics)作为其切入点和突破口的。在“语言的经济学”部分第1章,作者就使用了“Choosing the Semantic Property of Language”(语言的语义性质之选择)这样一个语义十分含混且闪烁不定的题目。这样一个语义含混的题目,既昭显了作者作为一个思想家的睿智,也看得出作者作为一个博弈论理论家的“策略”思维。对这样一个“策略性”且语义含混的题目的意思,作者在这一章的分析中似乎做了解释,这就是,语言经济学研究的主要目标,“就是要解释自然语言的特征是怎样与某种‘理性’函数的最优化相一致的”(Rubinstein,2000,p.9)。博弈论经济学家的这一研究视角和理论方略,自然会牵涉到如何理解语言(严格来说是人们的思维结构)的根本性质这样一个核心问题:语言的语义结构(不仅仅是语法)及其生成过程,是否受最优化选择法则所支配?⑦或者换个问法:在人们语言和思维中一些看来好像蛮符合经济学最优化法则的安排是偶然和巧合的吗?从一个更深的语言哲学层面上来思考鲁宾斯坦这里所提出的问题,这实际上牵涉到当代哲学中的一项主要争论:当某人说出指称某一(个或类)外在对象或对象性的一个语词时,作为某种声符或字符的“语词”与外在对象或对象性是如何相符的?在回答这些问题时,瑞士语言(哲)学家索绪尔把之归结为语言符号任意性的约定俗成,而哲学家维特根斯坦则把之归结为人们的“语言游戏”。现在,经济学家鲁宾斯坦则从数理逻辑和博弈论的分析进路,把之归结为人的语言或思维结构中实际存在的某种线序(linear ordering)⑧最优二元关系,这就是他的第一章的结论一:“当且仅当一个二元关系是线序时,它可以让[语言的]使用者能够指出全集(the grand set)的任意子集中的任意元素。在标示每一个子集的每一个元素上,线序是最有效的二元关系”(Rubinstein,2000,p.13)。

进一步的问题是,为什么在语言结构——亦即人们的思维结构——中大量存有这种看似最优化的(“经济的”)二元线序关系?鲁宾斯坦猜测到,这抑或可能是因为在“世界的初始阶段上”存在一个语言的“工程师”或“计划者”(上帝?),他选择了(或设计并构造了)语言(和人类思维结构)中的二元关系以及语言的线序特征;抑或是自然的演化力量自发选择了就其所满足的功能而言为最优或者是说“最经济”的语言(思维)结构。鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,pp.22-23)接着指出,后一种演化论的看法在当代经济学中已很常见,且为哲学家所注意到。鲁宾斯坦举例道,当代一位大哲学家奎因(W. V. Quine,1969,p.126)就曾指出,“如果说人们所固有的素质差异具有基因特征的话,那么,为最成功归纳法所确定的这些差异是会通过自然选择而趋于主导地位的。”显然,在回答这个艰深的语言学问题上,博弈论经济学家鲁宾斯坦走向了演化论,即认为演化赋予语言以意义,并且演化过程生成了语言或人思维结构的线序优化特征。熟悉语言哲学发展脉络的学界同仁又会一眼就识出,鲁宾斯坦的这一洞识,与索绪尔词语符号任意性的约定俗成观,以及与维特根斯坦的“语言游戏”决定了词语意义的词义生成观,在精神上应该说是一致的。

用演化论来理解语言和人的思维结构中的最优二元线序关系,在当今数学和社会科学的工具箱中,演化博弈论(evolutionary game theory)自然就是最优的方法论工具了。而由生物学家史密斯(Maynard Smith,1982)所引发的演化博弈论,又以“演化稳定策略”(ESS)为其核心概念。用作为一种精练或言强纳什均衡的演化稳定策略的理论进路来模型词语的出现以及词语语义的约定俗成的生成过程,博弈论经济学家自然离不开ESS,自然又会将其分析理路和理论模型构建在演化博弈的一些基本假设之上,这就是:各种演化力量不仅仅依赖于标准博弈收益(payoff),而且取决于收益与“复杂策略成本”计算的均衡。正如鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,pp.25-28)在分析英文“Be careful(小心)”这一短语语义的“均衡”和其生成过程时所见,在说英语的社群中,当一个人发出“Be careful”这样的惊叫时,其他人为什么会理解为“存在某些危险”呢?鲁宾斯坦的数理推理表明,任何词语的特定含义均是通过某种语言演化的最优化过程而形成的演化均衡而确定的。照他的说法,在“均衡”处,假如无人大叫“小心”,那么,也就没有人会浪费他的“脑力资源”来准备应付这样的大叫了。依照这一分析理论,博弈论经济学家假设,“演化会起作用,以使脑力资源浪费最小化,并消除对这一信息的惊恐反应”(Rubinstein,2000,p.28)。沿着这样的一条分析理论,博弈论经济学家发现,自然与社会的演化力量具有优化特征:原来“上帝”也是个理性最优化者!

从博弈论最优化理论把任一话语(utterance)被共同理解的方式均视作为一种同一语言社群内部说话者之间博弈均衡的结果,经济学家也就自然而然地要求助于语言哲学家格拉斯(Paul Grice,1989,p.26)的说话人之间的“合作原则”了:“在谈话时的一定阶段,要依照你所参与谈话交流中可接受的意旨和话头所要求的来参与交谈”。为了达致这一合作原则,格拉斯本人曾具体提出了四项基本原则:1,在数量上要提供适量信息;2,在质量上要说真话;3,在关系要求上要提供与谈话目的相关的信息;4,在表达方式上要清楚明了。

博弈论经济学家要从经济学最优化均衡的理论套路来模型词语的演化生成过程,格拉斯的“合作原则”显然是必要的。然而,我们略加思考,就会发现,人类语言及其语义的复杂程度,是目前看似已相当发达(well-developed)的博弈论理论模型还远难企及的。因为,在任何语言中,人们交谈时所用的词语的语义都非常灵活,且有时会超出说出来的话的字面或话面意义,甚至意义完全相反。这里,不妨让我们仿照格拉斯和鲁宾斯坦在这本小册子所举的例子假想以下两段对话:

例1:阿婷:“阿磊好像还没有一个女朋友吧?”

阿军:“阿磊最近常常去杭州。”

在这个谈话中,阿婷显然是向阿军打听阿磊有没有一个女朋友,但阿磊却回答了一句似乎不着边际的话。但是在现实中,任何人都会听得出来,阿磊确实回答了阿婷的询问。因为,阿磊的回答的“弦外之音”显然是:“阿磊在杭州可能有个女朋友”。这是这种人们交谈话语中的“弦外之音”,就是鲁宾斯坦(Rubinstein,p.39)在这本小册子中也注意到的格拉斯所提出的一个专有名词“conversational implicature”(会话涵指)。从上述这个对话中,我们还看不出阿婷和阿军这一简短会话在任何地方不符合格拉斯的“合作原则”。即便是如此,种种复杂的现有博弈模型,又将如何“模型”人们实际会话中大量存在的这种“弦外之音”?鲁宾斯坦所言的词义“均衡”又在哪里?看来还真有博弈论理论家们做的。

例2:经济学家张教授打电话问经济学家王教授:“你的学生阿丙如何?”

王教授回答道:“很好啊!他的诗写得蛮不错。”

王教授的回答,从句面意义上来理解,好像是在称赞阿丙,但如果真实情形是阿丙作为王教授的经济学硕士生正在报考张教授的博士生,单从王教授的这种语音和语调中,张教授可能会不再考虑录取阿丙。因为,尽管从话面上理解王教授的回答好像是对阿丙全然称赞,但对王教授这一回答,张教授可能会理解为:“这个学生长于写诗作赋,却在经济学上没有多大作为,甚至有点不务正业”。这种“反话”式的回答,难道不符合博弈论经济学家们自己所信奉的最优“经济”原则(像宾默尔和鲁宾斯坦这样的天才和有趣的博弈论经济学家们,常常更可能会以这样的方式回答人们的问题)?博弈论经济学家又如何“模型”这种会话含义上的“均衡”?

从以上两个发生在人们日常会话中最常见的例子中,我们会发现,人们的语言游戏(博弈)、语义的形成过程以及人们对已有词语语义的控制、运用以及对词汇的配搭使用,均极为复杂。由此也可以知道,博弈论经济学家要把词义的形成理解为一种最优化的演化博弈均衡,并依照这一分析理路对语言进行经济分析,路程还甚长。尤其是考虑到由美国语言学家McCawley,Lakoff和Ross所提出的生成语义学以及神经语言学的新近发展,我们更会感到用博弈论(包括演化博弈论)来程式化语言博弈和语义、词义“均衡”的困难(参王德春,1997,第8章)。由此来判断,对博弈论经济学家鲁宾斯坦(Rubinstein,p. 42)的以下乐观信念,看来目前我们还有理由打点折扣:“如果博弈论要解释现实生活的现象,那么,语言现象就是最有前途的候选者了。博弈论中解的概念最为适合稳定的、且有大量博弈者经常‘参与’的现实环境。因此,在用以解释语言现象时,博弈论工具可能最为有效。”也许真的会是如此?

三、经济学的语言与修辞

在对语言的经济分析法方面的文献做了以上初步综述后,我们再来看经济学本身的语言问题。从对经济学语言和修辞问题的理论反思方面的文献来看,尽管从国际经济学界整体上来说到目前为止仍相对较少,但这却不是最近才发生的事。譬如,早在1907年,一位叫William W. Carlile的经济学家就在芝加哥大学的《政治经济学杂志》上以“经济学的语言”为题发表过一篇文章。在这篇文章中,Carlile(1907,pp.434-447)对19世纪末20世纪初经济学家所使用的一些稀奇古怪的经济学术语和措词进行了尖锐的批评。Carlile(1907,p.434)发现,在当时为英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall),美国经济学家克拉克(John Clark)和德国经济学家图能(Johann Heinrich von Thünen)等所倡导的“marginal this”、“marginal that”世风中,一些论者使用了谁也不知何指的“disutilities”,“dis-commodities”,“negative value”,“quasi-rents”,“consumers' rents”等等这些玄奥的术语,使经济学大有成为某种玄学的趋势。Carlile还进而对克拉克、von Thünen以及马歇尔所主张的边际产品决定(等于)工资的经济学“神话”进行了讨论。在对当时流行的一些经济分析的措辞学(phraseology)进行了一些反思和评论之后,Carlile(1907,p.447)总结道:“为了使我们能够继续保持与真实生活情形的可能联系,应当使用真实生活的语言,而不是任何别的语言。”在当代经济学越来越规范化和数学化的今天,重温Carlile在一个世纪前对边际效用理论经济学家所使用的一些稀奇古怪的语言和措辞的批评,现在仍然有一定的启发意义。

就笔者目前管窥所见,在20世纪初Carlile提出经济学的语言问题之后,经济学界好像并没有多少人真正关注和反思这个问题。只是到了20世纪80年代,1979年诺贝尔经济学奖得主舒尔茨(Schultz,1980,参中译本,页234)方开始意识到了“经济学理论受到经济学语言的束缚”这一问题,并在这本书的许多地方实际上呼吁经济学家们要反思自己的语言问题。现在看来,舒尔茨这一当代甚有影响的经济学家的这一见解,好像也并没有引起国际经济学界的多少反应与注意。在经济学修辞问题的研究中,引起人们较多关注的倒是一位美国经济学家D. N. McCloskey。自20世纪80年代以来,McCloskey就经济学的修辞问题发表和出版了许多文著,并从对经济学话语修辞的反思中涉及了经济学与语言学的一些相关问题(McCloskey,1983,1985,1994;Klamer,McCloskey & Solow,1998)。譬如,在《经济学的修辞》一书中,McCloskey(1985,参中译本,第2-3页)曾把修辞学定义为“语言的经济学”,并且把经济学修辞的任务定义为“思考经济学家之间如何交谈”。McCloskey(1985,参中译本,34-37)在讨论语言学作为经济科学的楷模问题时,还专门谈到了索绪尔的“历时性”(the diachronic)和“共时性”(the synchronic)语言研究。根据这一区分,McCloskey认为,新古典学派和奥地利学派的经济学属于共时性研究。McCloskey还指出,像马克思主义、德国历史学派和新老制度主义都曾试图在共时性的大树上嫁接历时性的小枝,“但后来小枝都掉了下来”。在这部著作中,McCloskey还从经济学话语修辞的角度讨论了Paul Samuelson,Gary Becker,Robert Solow,John Muth,Robert Fogel 尤其是Ronald Coase等经济学名家的经济学话语修辞。譬如,在评价科斯的交易费用经济学的修辞时,McCloskey(1985,参中译本,第119页)曾富有洞见地指出,科斯的交易费用,其实是说话的代价:“导致降低交易费用的因素,在严格意义上也是减少交谈的因素”。因为,按照科斯对交易费用的理解(即使用市场的成本),它包括“发现有关价格的成本”、“进行谈判协商并为每一笔交易拟定一项单独的契约”的成本、“预测”的成本、不确定性的成本,以及销售税和价格控制的成本,等等(Coase,1937,pp.38-42)。McCloskey认为,这些成本都与语言的运用有关。通过对一些经济学家的话语修辞的对比和反思,McCloskey(1985,参中译本,第242)得出以下结论:“人们之所以走进经济学,并不是因为这个领域里现在所玩的沙盘游戏。也许有些人的确如此,但大多数人不是出于这个原因。大多数人都想改变现实和对科学有所贡献,有了这样的崇高目标,第一件应该做的事就是突破现代经济学的修辞骗术,使经济学这样一种自亚当·斯密以来已非常显赫的话语彻底回归到人类话语的范畴”。

除了William W. Carlile和D. N. McCloskey外,在1990年,Warren J. Samuels(1990)也编辑出版了一部《经济学作为一种话语:经济学家语言的分析》的文集。

现在看来,尽管从William W. Carlile的20世纪初的文章到D. N. McCloskey的20世纪80年代以来的一些文著中均包涵了一些对经济学语言措辞和修辞问题的反思,但这些少量文献与国际当代哲学和其它社会科学界从对本学科基本问题的深层反思而自然走向语言反思还是有重大区别的。换句话说,这些文献严格来说还只是对经济学话语修辞的反思,还不是经济学语言的反思。就连鲁宾斯坦教授的《经济学与语言》的小册子中第2部分“经济学的语言”,基本上也属于经济学的修辞问题研究。因此,如果说博弈论经济学家鲁宾斯坦基于经济学帝国主义精神对语言的经济分析直接指向当代语言学和语言哲学中一些深层问题的话,在这本小册子的第2部分“经济学的语言”中,他却不像当代语言哲学家那样经由对本学科最深层问题的艰苦思考自然而然地走向语言反思。换句话说,尽管鲁宾斯坦提出了经济学的语言问题,并对博弈论中的一些基本术语如“博弈”、“策略”、“解”等进行了语言学的语义反思,但他好像还没有从整体上意识到作为一种解释人类行为及其结果的一种话语(discourse)体系的经济学和博弈论本身也有一个内在的语言问题。至少,从他的整个论述来看,鲁宾斯坦似乎还在相信作为一种话语体系的经济学的语言问题还不至于严重到成为一个问题。因此,当鲁宾斯坦谈经济学的语言时,他实际上所关注的也只是经济学的修辞,从这一点也就可以理解了。当然,作为博弈论经济学的一个大师,鲁宾斯坦对经济学的语言反思不乏洞见,且为D. N. McCloskey那种分析经济学修辞的“花言巧语”所无法同日而语的。

在谈到博弈论的修辞时,鲁宾斯坦是从博弈模型中所“借用”的日常术语的反思开始的。在“论博弈论的修辞”一章的“引言”中,鲁宾斯坦(Rubinstein,p.72)明确指出:“词语是任何经济模型的一个至关重要的部分。一个经济模型与一个纯数学模型的实质性的差异就在于,经济模型是数学结构与解释的组合。”既然如此,要理解博弈论的局限性,照鲁宾斯坦看来,首先就要从修辞学上审视这些博弈模型中的日常语言词语的含义。例如,在博弈论中,恐怕人们用得最多的术语就是“策略”(strategy)一词了。这个词的含义是什么?依照博弈论经济学大师舒贝克(Martin Shubik)的经典界说,博弈论中的策略是指“对博弈者(player)打算如何从头到尾进行博弈的一个详尽描述”。弗里德曼(Jim Freedman)则把“策略”视作为“指令的集合”。一位叫麦克米兰(John McMillan)的博弈论学者则把策略定义为“包含了所有可能发生的事情的详尽说明”。对于“策略”一词,《韦伯斯特英语词典》的定义是,“制造或做某事或达到某种目的方法”。《牛津英语词典》的定义更为简单明了:“行动的一般计划”。

坦言之,鲁宾斯坦对“策略”等博弈论术语语义的种种界说的回顾和理论梳理,还并没有涉及到经济学语言问题的实质。鲁宾斯坦在这本小册子中对博弈论术语词义讨论的有价值的地方,是在于他对任何词的词义均有模糊性这一点的逻辑分析。

一个词的涵义有模糊性,与语言(任何语言)的本身性质有关。对于这一点,许多哲学家和语言学家都从不同的研究角度同时认识到了,并做出了各种各样的理论说明。作为当代经济学中的一位重量级的博弈论理论家,鲁宾斯坦对社会科学、人文科学和自然科学中的任何词和术语都有其模糊性的一面这一点的说明,确实是有其独到之处的,这就是从语言和人的思维结构中的最优二元线序特征来说明问题。在载入这本小册子的最后一篇书评中,美国经济学家李普曼(Barton L. Lipman)依照逻辑推理中的“连锁推理悖论(sorites paradox),非常清楚地说明了日常用语模糊性的实质,而逻辑推理中的“连锁推理悖论”,又与鲁宾斯坦(Rubinstein,2000)所发现的在任何语言中都大量存在一种线序(linear ordering)性质有关。具体说来,在人们日常用语中,高、矮,长、短,强、弱,快、慢,漂亮、聪明这些形容词一般总有些约定俗成且为人们所“大致同意”的标准,或者说,这些词均有意义,即指某种程度的实存性质、程度或标量。举个例子:什么是“高”?在当今中国社会,一个1.9米高的人,大家一半会认为他是个高个子。如果你见到一个1.89米高的人,你也会说他是个高个子。这同样也适应于1.88,1.87,1.86,……米的情形。但是如果这样连锁推理下去,你会得出1.5米、1.4米甚至1米的人都是高个子!同样的推理也适应于“秃子”、“胖子”、“老人”、“小孩”等等。用这种连锁推理悖论来说明大量词语含义的模糊性,实在可谓一言以蔽、一言中的。

这里应该指出,不但形容词和副词有其模糊性,即使大多数名词本身也有其含糊的一面。这里且不说像“存在”、“精神”、“心智”、“制度”、“规范”、“机制”等等这些哲学和社会科学的专有术语本身之语义和涵指含糊,就连一些日常生活中的名词也常常含义非常难以把握。依照普特南(Hilary Putnam,1970)“语义学是可能的吗?”一文的见解,且不说从“河马”是不是“马”,羚羊是不是“羊”,犀牛是不是“牛”,鳄鱼是不是“鱼”这些问题来看中文中“马”、“羊”、“牛”、“鱼”概念本身就含糊不清,甚至从合取定义上来看,就连像“金属”、“天鹅”、“老虎”、“柠檬”等这些看似指称明确的日常用语名词的定义实际上也是含糊的。

理解了日常用语中词语语义的含糊性实质,对于哲学和社会科学的研究来说,尤为重要。因为,哲学和社会科学的许多争论,从很大程度上都是由人们语言中词语的含糊性所缘起的。认识到了这一点,我们也就能理解哲学家维特根斯坦把所有哲学争论都归结为语言问题这一卓见的深刻和独到之处了。经济学家李普曼依照连锁推理悖论的论辩理路,也达致了一种维特根斯坦式的结论:“含糊词语从其用法中获得了含义。这就是说,‘高’这个词的含义是什么,取决于人们使用这个词的用法,而不取决于任何逻辑结构”。李普曼甚至还发现,含糊的词语,恰恰在于其是有用的:“稍加思考,就会知道,如果不允许词语含糊的话,人们就没有多少话可说了!”从这一认识出发,经济学家李普曼还得出了一个非常深刻的理论洞见:“不是人们对世界有了精确的看法而含糊其辞的交流,而是人们对世界的看法就是模糊的”(参见Rubinstein,2000,pp. 118-122)。

经济学家们从逻辑学中连锁推理悖论中清楚地展示了日常语言中词语的模糊性的实质,并进而认识到了日常词语模糊性的有用性,这对我们正确理解当代经济学的一个基本精神和思想导向,意义重大。在当代主流经济学中,有一个致命的误解,那就是经济学家们常常认为,由于日常语言是模糊的,故用日常语言所写的经济学,自是公说公有理,婆说婆有理,因而还不是“科学”。正是基于这一天大的误识,致使当代主流经济学家错误地相信,只有通过数学公式所推导证明的经济学道理,才是“科学的”。相当多经济学家也由此错误地断定,一些用日常语言所撰写的经济学,还不是“科学”。这是当代经济学中数学模型的建构成为时尚、数学推理大行其道的根本认识论原因。就连像已认识到经济学的语言问题的鲁宾斯坦这样的博弈论大师,看来也并没有超越这一点⑨。

到这里,我们也许就能理解鲁宾斯坦的经济学的语言反思的初步性和局限性了:鲁宾斯坦对经济学和博弈论的语言反思,只是限于对经济学模型中的具有“解释”功用的日常语言构成部分的初步反思,他目前还没有意识到,数学公式和数学推导过程本身也是一种“话语”(discourse),更没有进一步认识到数学作为一种“话语”本身也有一个语言问题。如果读一遍贝纳塞拉夫和普特南(Benacerraf & Putnam,1983)编辑的《数学哲学》,我们就会发现,数学语言的语言问题,问题多着呢!如果能够意识到数学语言的语言问题,经济学家们也许就不再像现在这样盲目地迷信数学在经济学中的运用了。认识到这一点,我们方能理解经济学家李普曼在评价鲁宾斯坦的这本小册子时所说的“人生活在其中的世界是一个词语的世界,而不是函数的世界”(参见Rubinstein,2000,p.114)⑩这句话的真正含义了。

数学“语言”的哲学问题,是一个数学基础问题,也是牵涉到数学、语言学与认识论的关系究竟是如何的这样一个最深层的数学哲学和语言哲学问题。按照弗雷格(Gottlob Frege)尤其是罗素(Bertrand Russell)的逻辑主义的数学哲学观,“数学和逻辑是全等的”。在罗素(Russell,1937)的《数学原理》中,这一命题被具体分解为三个部分内容:(1)每一数学真理能够表示为完全用逻辑表达或表示的语言,即每一数学真理都能表示为真正的逻辑命题。(2)每一真的逻辑命题如果是一条数学真理的翻译,则它就是逻辑真理。(3)每一数学真理,一旦表示为一个逻辑命题,就可以由少数逻辑公理及逻辑规则推导出来。从罗素的逻辑主义的数学观,我们可以认为数学作为一种逻辑演绎系统只不过是一种特殊的语言系统。然而,这种观点受到了歌德尔不完全定理的致命挑战(11)。歌德尔(Kurt G

当然,我们这里应该醒悟到,如果说按照数学哲学中的逻辑主义的进路可以把数学理解为某种特殊的超越各种世界具体语言的一种“语言系统”的话,那么,按照法国著名数学家庞加莱(Henri Poincaré,1854-1912)尤其是布劳威尔(Luitzen E. J. Brouwer,1881-1946)的直觉主义,数学则是与日常语言有别的一种康德式的先验综合判断系统,是与经验世界无关的一种人类心智的自由构造,只是受基本数学直觉的限制。从这一理论视角出发,人们则可以达致数学只是某种类似于语言语法的思维结构的认识。布劳威尔还认为,数学概念在人类心智中是先于语言、逻辑和经验的那种康德式的先验综合判断,即独立于经验的、不能作分析性证明的判断,因而决定概念的正确性是直觉,而不是经验和逻辑(13)。基于这一认识,布劳威尔认为,数学直觉的世界与感觉的世界是相互对立的,日常语言属于感觉世界,因而与数学无关(14)。数学也反过来独立于语言,而逻辑是从属于语言的,因而不是揭示真理的工具,而只是运用语言的手段。

如果说罗素的逻辑主义和布劳威尔的直觉主义均与当代主流经济学理论分析的数理模型化的世风并无多大干系的话,现在看来当代主流经济学的数学化趋势却与数学泰斗希尔伯特(David Hilbert,1862-1943)所开创的形式主义学派的精神颇为相通。因为,按照形式主义学派的数学观,数学中合理性的惟一判据就是无矛盾性。这一精神显然构成了当代主流经济学派数学建模分析的基本(而又常常为当代经济学家们所不能反身意识到的)理论信念。翻开当代国际《计量经济学》(Econometrica)、《经济研究评论》(RES)、《经济理论杂志》(Journal of Economic Theory)等主流英文理论经济学期刊上通篇的数学公式的假定、定理、引理和数学证明,行外人确实难以理解他们的研究在现实世界的理论意义和映射的到底是什么。很显然,当代主流经济学是希尔伯特形式主义数学观的一种理论膨胀和畸形结果,并且已经变成了一种非常专业化且形式化的形而上的(metaphysical)体系。而这种当代的“形而上的”理论经济学,不管它是否还食人间“语言”中的烟火,也不管它有多少真实性、还用多少日常词语,它自身有自己的“语言”和“话语”体系(15),已越来越变成一种不计“真实性”而只追求“可证性”的带有某种“自向症(autistic)”的纯形式主义数学推导,这却是没问题的。

如果我们能了解数学哲学中以及语言哲学中的柏拉图主义、逻辑主义、直觉主义、约定主义等争论的实质,我们也许就能理解鲁宾斯坦对经济学语言的语义博弈分析是在哪个层面上讨论问题了。很显然,鲁宾斯坦的语义学的博弈分析还是索绪尔、维特根斯坦式的约定主义的。但是,如果我们接受普特南哲学中的“语义学是独立于认识论”的这一著名命题,那么,我们就会认识到,当代主流经济学家视野中的“数理模型经济世界”,与古典经济学家用日常词语建构出来的“经济世界”,在实质上并没有什么两样。认识到数学的语言问题,且如果我们相信普特南的“语义学独立于认识论”这一命题是真的的话,即使我们认为鲁宾斯坦约定论的语言博弈模型是当代经济学(同时也可能是语言学)进一步深层推进的的话,我们也还无法判断是当代主流经济学的“数理模型经济世界”还是古典经济学家的“日常语言经济世界”更接近人类社会的“真实经济世界”这一点。于是,当当代主流经济学嘲笑古典经济学用日常模糊语言建构出来的“经济世界”不“科学”时,为什么不能反过来问当代主流经济学家这样一个问题:你们用数学模型构建和推导出来的“经济世界”就是“真实的”?就是“科学的”?(16)爱因斯坦曾认为,“就数学定律指涉现实而言,它们并不确定;就其确定性而言,他们并不指涉现实”(转引自Cole,1998,p.147)。爱因斯坦的这一睿智的话,实在值得我们今天的经济学家们玩味。到这里,我们也许就能了解法国社会语言学家Claude Hagège(1985,中译本,页180)的如下这段话对当代经济学研究现状的理论“映射”了:“假如语言被简化为一些抽象的步骤,或者除去任何尊崇对象而只剩下一些元符号(méta sémiotique,可以用来解读其他符号系统的符号系统),那么,借助语言进行沟通往来便不可能存在。任何社会存在也就因此化为乌有。……逻辑是理性的产物,语言却不一定是自觉或半自觉的理性模型不可。”

从经济学的语言和修辞来反思经济学话语的深层问题与限制时,尤为值得我们经济学人注意的是语言学中著名的——且颇有争议的——“萨丕尔—沃尔夫假说”的理论含蕴。萨丕尔(Sapir,1951,p. 165)曾有以下一段名言:“那种以为个人对现实的适应过程可以不经过带根本性的语言的运用,认为语言不过是解决有关沟通或思考的科学问题的一种辅助手段的想象,完全是海市蜃楼。实际上,所谓‘真实世界’,在很大程度上是靠不同文化群体的语言习惯构筑起来的”。与萨丕尔的这一见解一脉相承,他的学生沃尔夫(B. L. Whorf,1956)也曾经认为,人类是靠使用语言所建立的符号将自然加以剪裁,因而任何人都做不到绝对客观地、自由地描写自然;正相反,人们自以为最自由,实际上却不得不遵从某些解读模式。根据这一点,沃尔夫(Whorf,1956,参中译本页249)提出:“具有追求精确事实之光荣悠久历史的科学,在意想不到的语言法则事实面前终于陷入困惑。这些事实从未被过去的古典科学所承认、面对或作为事实理解过。相反,它们从后门进入科学大厦,而被当成‘理性’自身的本质。”因而,按照萨丕尔和沃尔夫的见解,人运用语言认识和描述世界,正如量子力学中的“测不准定理”一样,要受语言本身运用的影响。正如法国语言学家Claude Hagège(1985,中译本,页176)所见,由于语言是一种社会交往和交流的机制,当儿童们从母语中学会什么应该说,什么不该说的同时,“他们所发现的世界已被语言区分成不同的范畴,符号已被紧密地组织起来。从这个意义上看,语言锻造了表现世界的方式”。Hagège接着还发现,对于自己的语言没有命名的事,人们的重视程度总要差一些。在这方面,我们可以发现许多现实的例子。譬如在一些新词出现之前,一些现象并没有引起人们的广泛注意,但一旦被命名和指称出来,情形就大不一样了。譬如,文革中和文革后期在中国有一个特别的术语叫“投机倒把”,它专门指一些人从一个地方“较便宜”地买到一些“商品”而到另一个地方去“贵”卖。这个词在文革后期非常盛行。如何看待“投机倒把”这个词所指的事实?实际上,如果对文革后期的社会实践有所经历的人会知道,当某些人创造这个词本身以及被当时的社会所接受时,就把一些“价值判断”注入了其中,使人们倾向于认为,“投机倒把”所涵指的现实行为不是一件好事。同样,细想一下,就连“小商小贩”、“企业家”、“老总”、“包二奶”、“吸毒”、“网虫”等这些目前流行的术语出现时都有价值判断在其中。从这个角度看,哪一个使用语言进行表达的人能够逃脱语言本身给人们已设下的界限和潜移默化的价值影响?谁人又能说自己是“毫无偏颇”地观察和解释世界?

事实上,不但对事物的命名本身往往并不是“价值中立”的,并因而会影响人们对现实世界的观察和认识本身,就连语法、文体、语篇本身也会影响人们对事物和外部世界的看法。这方面也有很多例子。当然,既然语言是一种人们认识和表述世界的工具,我们也不能不反过来认识到人们在创造字、词并用一定的语句表述外部事物时对现实世界的尽量“接近”。对此,Hagège(1985,中译本,页177)曾说过这样一些发人深思的话:“实际上,语法对哲学模式可以产生某种影响,但并不意味着思维彻头彻尾地由语言塑造。每个人其实都可以看到,思维客体是无法分解的集合体,而语言把世界的表象分解成块块,以便它能作为非连续单位即语法范畴成为可以言传之物。不过,尽管有这些保留,语言结构和思维模式之间甚至在差别悬殊的文化里也常见有平行现象,让观察者相当吃惊。通过语言掌握世界和通过受到语言影响的思维活动重构世界,这恐怕是现象的同一循环当中的两个不同阶段而已”。实际上,Hagège这里是想较清楚地告诉人们,在人们进行研究自然与社会的问题的“科学研究“时,一定要认识到自己所使用语言的局限和可能存在的问题,因而警示人们不要盲信“科学”从而导致一种科学的“理性自负”。对于当代经济学演化到今天已形成一个高度公理化的庞大体系的格局中,认真玩味一下从萨丕尔、沃尔夫到Hagège对人类语言现象的这些反思性的评论,也许不无教益。

四、从经济学的语言的分析视角看博弈论的实质与功用

如果说鲁宾斯坦的经济学语言反思还没有认识到(或者说上升到)对经济模型数学构成部分的语言反思是他的《经济学与语言》这本小册子的一个缺陷的话,那么,作为当今世界最重要的博弈论理论家之一,鲁宾斯坦对博弈论本身的反思确实是超前、深刻和发人深思的。

在当代经济学探索的前沿边界上博弈论研究蓬勃发展和博弈论模型分析在当今大行其道的研究态势中,博弈论好像霎时间成了时尚经济解释的一种“万能药”了。只要参加一次任一大学经济学院的博士或硕士论文开题报告会,你就会知道我国的青年学子们对博弈论工具的迷信已到了怎样一个程度。譬如,在当下经济学研究的世风中,不论研究中国或国际上现实经济问题中的任何一个问题——无论是研究银行、股票、证券市场、收入分配、宏观调控、货币政策、外国直接投资和公司治理结构,还是试图解释民营经济、家族企业、三农问题、收入分配等等——时,好像总是有学生会说,这一研究要运用某类某类博弈模型,要进行这样或那样的博弈分析。毋庸置疑,能用国际上最新近的数理分析工具和“规范”方法来分析中国经济改革中某些现实问题,这是中国经济学的一个整体进步。然而,就在博弈论在当今世界红红火火的今天,处在博弈论理论探索前沿的大师级经济学家的鲁宾斯坦却在这本《经济学与语言》的小册子中说了一些实在令大伙丧气的话:“我相信,博弈论的模型只是被用来描述人的理性,而不直接与现实有关”(Rubinstein,2000,p.26)。在这本小册子的其它地方,鲁宾斯坦也一再强调了他的这一观点,并一再指出博弈论——尤其是经典博弈论(classical game theory)——的理论局限以及其与社会现实的距离。

在第五章“论博弈论的修辞”中,鲁宾斯坦一上来就指出,就博弈论为策略互动情形中的行为提供指导而言,现下许多人都认为博弈论是“有用的”。这一流行观点,为博弈论专家所使用的词语和修辞——如“博弈”、“策略”、“解”等等——而得到加强。就在博弈论大行其道的今天,鲁宾斯坦这位博弈论大师却直言说他怀疑博弈论的实际可用性,并且深刻地提醒人们,博弈论并不能告诉一个经理如何经营他们的企业,甚至并不能使市场营销经理改进他们的谈判策略,更不可能增加人们的IQ。通过对博弈论修辞的反思,鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p.75)尖锐地指出:“我认为博弈论的修辞确实对人有误导作用,因为,它给人一种印象,认为它具有很大的实用性,但实际上却不是如此”。由此,鲁宾斯坦进一步表明,他要通过对博弈论修辞的反思,说明两点:(1)人们想从博弈论中学到在策略互动环境中应该采取什么策略,但这实际上做不到。因为,博弈论的基本概念“策略”并不能被理解为一种行动过程。(2)在博弈论中,一些数学公式的大量运用造成了一种它的精确性的假象。事实上,它并没有任何现实基础。基于这一反思,鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p.79)发现,博弈论中“策略”概念的两种核心形式——即策略博弈中的扩展型策略和混合策略——看来更像是某些“信念”而不是“行动计划”。如果是这样的话,那么,整个博弈论的话语体系和言说方式都要重新思考了。

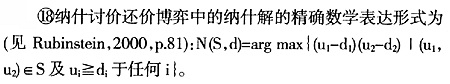

为了说明博弈论仅仅是一种用来描述人的理性到底如何的话语体系而不是一种指导人们现实生活和商业运营的有用的行动指南,鲁宾斯坦还专门举了纳什讨价还价博弈中满足惟一纳什解(the Nash Solution)的四项著名定理——即正仿变型的恒定性、对称性、帕雷托原则以及对无关可选对象的独立性——这一例子。很显然,正如鲁宾斯坦所见,如果说讨价还价理论的任务是为大量的讨价还价问题提供一个“清晰的”数字预言的话,那么,天才的数学家约翰·纳什当然是达到了这一目标。但是,纳什讨价还价解的“精确的”数字预言真的像许多主流经济学家所天真和自负地相信的那样能“在科学里”进行检验吗?鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p.82)坦言他对此深表怀疑:“纳什公式的重要性在于它的抽象含义,而与其可检验性无关。数字的使用……使模型的含义变得模糊,而且创造了一种幻觉,使人们误认为这可以得出数量结果”。沿着这一论辩理路,鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p. 86)深刻地指出:“我不相信,除了澄清影响人们讨价还价结果的思维逻辑外,纳什的理论还能做更多的事。我看不出这种思维将如何全面地解释真实生活中的讨价还价结果。”鲁宾斯坦对“纳什讨价还价”博弈和“纳什解”的这些评论,难道不在某种程度上适宜他自己的具有时间贴现因子(discount factor)的“鲁宾斯坦讨价还价博弈”以及其中“Kalai-Smorodinsky解”(参韦森,2003c,第55-56页)?(17)又难道不在某种程度上适合于整个新古典主流经济学?

认识到博弈论理论推理的实质及功用,也就能进一步认识到我们在上一节中对经济学的数理分析和数学模型建构与“日常语言经济学分析”的分工和各自的长短来了。到这里,我们也就能理解为什么像鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p. 82)这样的博弈论大师和数学模型建模高手竟会在这个问题上说出这样的话:“运用数字来说明讨价还价问题,使得纳什讨价还价解的含义变得模糊(18)。如果博弈论理论家可以使用更为自然的语言来说明模型,那么,解的概念也将会更为清晰,而且会更有意义。”理解了这一点,也就能知道鲁宾斯坦在第五章中所说的“数字幻觉”是指什么了。

这里应该指出,鲁宾斯坦本人从对经济学语言和修辞反思角度对博弈论本身所提出的批评,完全是建设性的,因而我们也决不可由此就认为博弈论的理论分析是无用的。正如鲁宾斯坦本人所明确说明的那样,尽管他本人对博弈论的实用性感到怀疑,但没必要对此感到悲观。因为,我们没有必要将实用性作为博弈论有用性以及其存在的理由。这正是出于同样的考虑,笔者(韦森,2000)这些年来一再呼吁,中国的理论经济学的发展,不但要从“改造世界”和“影响世界”的误区中走出来,而且也不要为“解释世界”和“解释不了世界”而犯愁。理论经济学,不仅不要去追求“改造世界”和“影响世界”,也不必刻意去追求“解释世界”。只有营造出一个为理论而理论、为学术而学术,且不为解释世界而只为解释理论而努力的学术氛围,中国的理论经济学才可能会有长足的进步。

五、语言反思对经济学制度分析的理论意义

经济学是研究人的行为以及人的行为的经济后果的一门社会科学。经济学的研究假定人的存在,并假定人是有理性的,而不管是假定人的这种理性是无限超理性的(hyper-rational—新古典经济学和经典博弈论的假定),还是有限理性的(bounded rational—演化博弈论制度分析如H·培顿·杨(H. Peyton Young,1998)的假定)。人为什么有理性?或反过来问,为什么只有人才有理性?一个最简单的回答是:这与人有语言有关。沿着这一理路进行逆向推理,我们就会发现,经济学隐含地假定语言及其作用的存在。不但从纯理论上推理我们会立即得出这一直观结论,从现实的观察和反思中也会径直达致这一认识。说人有理性是在于人使用语言,这实际上是一个“同义反复”(“tautology”——或言“重言式”或“套套逻辑”)。因为,语言本身就意味着理性或者说理性本身就意味着人的语言(思维)能力。

说在人的社群或社会中之所以有习俗、惯例、规范、传统和制度,其原因在于人本身有理性(不管是无限超理性,还是有限理性),这恐怕没有多少反对意见。如果说人有理性在于人有并运用语言或者说人的语言和理性只是一枚硬币的两面的话,那么,人类社会中的种种习俗、惯例、规范、传统和制度均与语言密切互相关联,这就应该说是不言自明的了(19)。很显然,从语言及其作用的角度来思考人类生活世界中的种种习惯、习俗、惯例和制度的生发、型构、驻存和变迁的机制和过程,就会发现,所有这些社会现象均与语言这种特殊的“social institution”(语言学家索绪尔所言)密切相关。即使我们不对语言与种种社会博弈活动结果之间的微妙关系以及内生于人们社会博弈活动中的种种秩序、规则进行语用学和语义学层面的理论探讨和细微梳理,只要稍加思考,我们就会发现,不仅种种制度和道德的、法律的和社会的规范存在于语言中并以语言作为其存在载体,用语言来界定、来表述,而且它们必定在人们的言语活动中生成,在人们的言语活动中存在,并通过语言的载体在人们的言语活动以及文字交流中演化和变迁。正如真正意义上的市场交换要通过货币这个中介来完成、来度量一样,人类社会的种种制度规则的存在,要通过语言这个中介来完成,并必得和必定以语言的形式来实现和“绽出”(这里用哲学家海德格尔一个术语)其存在。

认识到了种种制度规则的语言维度和制度以语言来昭显其存在并依靠语言的载体来发生其约束力这一点,也自然会识得出语言在制度生成、制度制定、制度维系以及制度变迁中的重要作用了。在《经济学与语言》中,鲁宾斯坦(Rubinstein,2000,p.5)曾指出:“决策者在进行选择之前,会进行有意识地思考,而他们通常要通过语言来思考。这样,决策者用以表达其偏好的语言,就限制了他的偏好集。因此,决策者语言丰富程度上的一些局限,会对经济人可实现偏好产生一定的限制。”由此,鲁宾斯坦深刻地指出:“对选择问题进行定义的语言may(可能)会影响决策者的语言”。鲁宾斯坦的这一深刻见解中用了“可能”这样的缓和词语以表他的“猜测”。但在英文语境中,这个“may”显然是可以被忽略不计的。如果我们相信鲁宾斯坦这一重言式(tautology)判断是正确的话,那么依照笔者在《社会制序的经济分析导论》(韦森,2001)中所形成的社会制序型构(formation of social institutions)思路,即人们的社会活动和交往(或言社会博弈)自发产生秩序,秩序驻存中生成、硬化或言“沉淀出”非正式的约束规范,非正式的约束又会通过法律的制订和普通法的前例而转变为制度——因而社会或社群内部的正式规则中的秩序和秩序中显现的规则就是“制度”——既然语言限制人们选择的可能性以及现实的选择集,那么语言现状及其特征自然会从根本上通过影响人们的偏好和选择来影响人们的博弈均衡和博弈结果,从而影响秩序的型构过程、秩序的样态,并最终导致在不同的规则和规则多样性上确定下来并映射出来。就此而言,研究语言以及人们的言语活动与习惯、习俗、惯例和制度的存在以及与其生发和型构的关系,对理解种种市场运行中的制度安排的实质及其变迁演化机理和路径,显然是一项必不可少、且必定要做的工作了。加之,通过近两年中对语言学和语言哲学的初步研究,笔者现在模模糊糊的感到,近代以来,东西方社会在现代化过程中演化变迁路径上的差异,西方各国在近现代时期中法理社会的逐渐形成,东方尤其是传统中国的礼俗社会的长期维系,归根到底可能与东西方社会的不同语言制序的特征密切相关联。如果是这样的话,对语言理论及其不同语言特征的比较分析,就成为经济学的制度分析进一步推进所必须要走的一步了。

如果把制度经济学的理论思维进一步提升到哲学本体论反思的层面,我们也许更能清楚地发现语言在人们市场活动的秩序和种种制度的生发、型构、维系、演化和变迁中的作用了。这里,我们不妨从当代著名语言哲学家塞尔(Searle,1995,1998)对“社会实在”的哲学反思的视角来讨论这一问题。

在《社会实在的建构》和《心灵、语言与社会》两部著作中,塞尔(Searle,1995,1998)曾提出了“制度事实”(institutional facts)(20)和“原初事实”(brute facts)两个相对概念。按照塞尔(Searle,1995,p. 2)的界定,一些胡塞尔哲学意义上“生活世界”中的现象之所以被称“制度事实”,是因为“其存在要求人类制度”。塞尔举例道,在现代社会中,为了使一片纸成为五元的货币,就需要有人类的货币制度存在。反过来,原初事实的存在——如山川河流、原始森林、地震台风、厄尔尼诺现象,以及燕子的秋去春来等等——就不要求制度(21)。当然,塞尔认为,为了表述原初事实,我们需要语言,但塞尔指出,必须把所述事实(fact stated)与对该事实的表述区别开来。从塞尔的这一两分法中,我们可以看出,哲学家塞尔所理解的制度实在,人们所观察到的制度现象,或者说人们的理念中的制度事实,应该而且必定是一种人类社会独有的现象,是与人有关的一种独特的人类社会现象(22)。如上所述,在人存在这个世界之前,有物质世界存在,有塞尔所理解的“brute facts”的存在,恐怕难能有人对此置疑。但没有人,没有人的意志或意向性(intentionality),就没有制度,因而所有制度是人类社会所独有的存在现象,均是人的制度。对于这一点,恐怕也没有人会怀疑。但进一步的问题是,为什么惟独人类社会有制度现象?是什么使人成为人并与其它动物区别开来?按照洪堡特和塞尔的见解,这又恰恰是因为人能说语言。换句话说,语言(能力)使人成为人,语言使得人的社会有了制度(因为语言“编织”、“构筑”并“构成”了制度)。因此,一个自然的结论是,只有有了语言这种标志着人成为人的存在和能力的特种“meta-institution”(元制序),才使其它种种习俗、惯例、规范和制度等人类生活形式成为可能。因此,人类的语言本身就成了人类种种习俗、惯例、规范和制度等等社会实存之存在的必要条件,或言人类社会的所有这些生活形式无一不存在于语言中并以语言的“外壳”求得其存在,或言“绽现”其存在。

理解了塞尔语言哲学中制度实在(事实)和原初实在(事实)的区分,如果进一步理解塞尔的老师奥斯汀(John L. Austin,1962)的“以言行事”(包括人以言创生制度事实)哲学,我们也许就更能理解语言反思在经济学的制度分析中的重要了。因为,不但人类生活形式中所有习俗、惯例和制度要在人们的语言交流中生成,并通过人们的语言交流而得以驻存、维系,而且惯例作为一种非正式的约束规范以及制度作为一种正式的约束规则本身要以语言的形式取得其存在。这也就决定了习俗的演化、惯例改变和制度变迁也要通过语言这种特殊的“social institution”来完成。尤其是制度型构、制订、维系、存在、变迁以及其现实的约束力,均与语言有着密不可分的关系。

如果从哲学本体论上来思考人类社会的种种生活形式现象,就会发现,制度作为一种约束规则和体现着一定秩序和规范的建制安排,是一种多人或集体决策的结果,常常是在多人一致同意(consent)下产生的,并必定在多人集体的一致同意和遵从中才能存在,才能取得其约束力。一致同意的达致,一致同意的认同,一致同意的存在,甚至一致同意的破裂,均需要在语言这种特殊的“社会机制”中来完成。就连制度作为一种集体意向性的存在——一种集体中个人意向性的交汇和混同(pooling,或照塞尔的见解,一种集体意向性的生成)——也必定存在于语言之中。由于制度要在语言中生成并以语言的形式存在,那么,一种语言中的现存词汇、语言特征以及语法结构均无疑无一不会不在制度基体(institutional matrix——这里借用诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺思的一个后期常用的术语,见North,1990,2005,一译“制度矩阵”)上发生某种作用并在制度特征中“映射”出来。这一点实际上也被博弈论经济学家鲁宾斯坦所注意到了。这就是他基于“决策者使用有限的语言来表述其偏好”假设所得出的以下结论:“一项决策规则必须是用语言来表达的,只有这样,在评议和执行阶段,它才可以在集体中进行交流”。因此,“它可以被解释为是对决策者可使用的有限语言的反映”(Rubinstein,2000,p.57)。鲁宾斯坦的这些见解,实际上已在某种程度上涵蕴了笔者这些年一直坚持的一个源自索绪尔语言观但又与索绪尔的语言观有些区别的一个理论观点:制度说到底是一个语言现象。

然而,正是因为语言是一种“social institution”(索绪尔),而反过来人类社会所独有的所有“social institutions”(其中包括中文“制度”概念所涵指的现实对象性)又是一种语言现象,这就给经济学的制度分析以及哲学论辩本身设置了一种“先天的”困难:正是因为制序是个语言现象,而反过来语言本身又是一个约定俗成的制序,当我们用语言这种特殊的制序解释其它种种习俗、惯例和制度实在时,就陷入了塞尔(Searle,1995,p. 13)所言的那种解释学的循环论证怪圈:“我们必须用制度事实来解释制度事实;我们必须用规则来解释规则,用语言来解释语言。”把这一见解推广到经济学的制度分析中(23),我们就会发现,在讨论、研究、描述和模型化种种人类社会的习惯、习俗、惯例和制度现象时,以致在人们实际社会中种种生活形式的型构、建构和制度基体(matrix)的“编织”中,任何时候都离不开人们的言语活动以及人类的某一种或多种语言,其中包括日常语言、数学语言、逻辑语言、计算机语言、甚至聋哑语和盲文。既然语言本身是构成其它种种社会约束、规范和制度的“质料”和“维度”,而语言本身又是讨论、研究、描述以及理论再现种种其它习俗、惯例和制度的必用工具,由此看来,探讨语言的本质(如果语言有本质的话——维特根斯坦认为语言无本质)和不同语言的特征以及作为一种特殊社会生活形式的语言与其它生活形式(包括习俗、惯例、与制度)的关系及其在其它社会生活形式生成、型构、建构、演化和变迁中的作用,就成了对人类的种种生活形式——包括习惯、习俗、惯例、规范、传统、法律和其它种种制度——进行探索从而推进经济学的秩序生成机制研究和制度分析所必须要做的一项前提工作了。

如果接受乔姆斯基的人们语言——心智结构中的“深层结构”和“转化生成的表层结构”两分法,我们就更能从深层意义上理解反思语言与社会生活形式之间关系的制度研究的意义之所在了。什么是人们语言官能(faculty of language)的“深层结构”和“表层结构”?按照Claude Hagège(1985,中译本,页53)的理解,“从其抽象性来看,深层结构很接近人们所说的逻辑系统,故具有足够的一般性,已远远超过个别语言的具体特点。然而,逻辑系统跟它们在语言中的运用根本不是一码事”(着重号为引者所加)。这里看来,尽管把乔姆斯基所见的人们语言官能中的“深层结构”接近“人们所说的逻辑系统”,但二者显然并不是一回事。很显然,在各种语言中所共同存在的这种“深层结构”,与数理逻辑中的那种元逻辑,显然是相通着的,但它本身则是人们心智结构中的共同的东西在各种语言中存在的“普遍语法”上的“展现”,是那种使人们——尤其是操不同语言的人之间——能相互理解、并使不同语言的语言语句的相互表达能够互相翻译成为可能的东西。这种语言中的“深层结构”与“表层结构”的区分对经济学和社会理论中的制度分析意味着什么?现在看来,正是因为有这种语言中“深层结构”,包括习惯、习俗、惯例和制度等等社会生活形式(social institutions)才成为可能,才有其惟一性(指只有人类社会才具有)。这也直接蕴含了对包括研究人类社会的种种制度在内的生活形式的进行抽象理论分析可能。同样道理,也正是这种深层结构(普遍语法)会在不同语言社群中转换生成一些特殊语法或有着诸多差异的表层结构(特殊语法),在种种特殊语言制序中所映照着的现实生活形式才和语言结构一样有着多种多样的特征,也因而使对不同社会的生活形式的比较(即所谓的“比较制度分析”)成为可能。

另外,从语言的“原生功能”上来看,语言和命名绝非仅仅是工具性地描述和指称世界之外在对象,而有其能动性功能。正如法国语言学家Claude Hagège(1985,中译本,页160)所言,“语言在谈论世界的同时也在重新创造世界”。这一点运用到语言与制度的关系时更是如此。在现实中,法官对法律事实和条文的表述往往就在创造法律事实,尤其是在普通法的运作体系中,更是如此。同样,甚至当一个制度经济学家在谈论“制度”时,也自然在某些方面“重新创造制度事实”。道理很简单,——除非你是在研究历史上的某种“死亡”且已不再“工作”的制度,谈论既存并正在发生实效的“制度”往往在于重申这种制度,因而在创生或强化这种既存的制度。对于这一点,在研究制度变迁过程和制度变迁的张力和困难时尤其要特别予以考虑和重视。同样重要的是,要想创生一个新的制度,除了从理论上和逻辑上阐述其制度的合理性和必要性之外,一个更为重要的考虑是,充分运用语言的技巧,甚至有时要有意识地创造出一种话语体系,一种或一簇相关“词汇”和术语,来说明、解释和界定这类制度实质及内涵,并尽可能地让社会的参与者和决策者能理解这类“语言”。做不到这一点,任何新制度的生成和维系都将十分困难,甚至是不可能的。

六、余论

在1885年出版的一本小册子《语言人:论语言对人文科学的贡献》中,法国语言学家Claude Hagège(1985,中译本,页182)曾指出:“研究语言的人会祈望语言‘应该’是什么样子吗?那是逻辑主义者才会有的幻想!语言在谈论世界的同时,也缔造了一个它所谈论的世界。”这句话寓意甚深。人类使用语言来描述、解释和理解世界,用语言来解释经济现象和其它社会现象。也许许多人并不理解,人们正是在试图用语言解释、理解和描述社会现象时却在某种程度上“创生出”了一个他们所试图理解的世界,因而,在人类社会所有的现象中,人类社会最重要也是最难理解的现象莫过于语言,其中说来最难理解的就是为什么人们能通过语言表达而相互理解,且通过语言表达而创生种种社会制度。这里有很多例子。譬如,一些非常常见的看来没有任何意义的句子却使听者和读者从中理解出什么。请看如下语句:“我就是我”;“太过分就是太过分”;“该着有什么就得有什么”;“给是给,借是借”;“生意就是生意”;“过去的已经过去了”;“不该如此就是不该如此”;“经济学就是经济学”,如此等等,这些人们在日常会话中所常说的语句,从语法理论分析起来似乎只是简单的重复,因而好像不说明什么,但在一定的场合和情景中,人们说出来之后,却往往涵义很深,发话者和听话者又能意会和理解。以言创生制度事实的例子更是俯拾皆是,且有时显得既明显却又似乎难以理解。譬如,当立法机关中的某位有权威的人士宣布说从某年某月某日某时起某部法律生效时,这部法律马上就付诸实施了。当一个牧师在教堂对一对男女新人说:“我在上帝面前宣布你们结为夫妻!”这对男女立即结成为夫妻了(有没有结婚登记制度实际上并不构成问题)。2002年12月11日,当WTO部长级会议主席、卡塔尔财政、经济和贸易大臣卡迈尔在多哈宣布中国加入世界贸易组织的那一刻,他的话也就立即创造了一种制度事实,即中国成了这个组织的成员国。从上述一些事例中,我们既可以看到语言的功用,也可领略到语言的奇妙。人类社会的语言现象之奇妙,一方面在于如牛津大学的哲学家奥斯汀所认为的那样,在人类活动和交往许多情境中,人们可以以言行事(do thing with words),但另一方面,语言也必定如剑桥大学的哲学家维特根斯坦所认为的那样,人们在认识和描述世界时运用语言,也会陷于语言的牢笼之中。语言的奇妙和语言的有限性这两个面相,都是我们今天在研究和思考人类社会的经济活动现象时需要认识和领悟到的。

在评述鲁宾斯坦的《经济学与语言》时,当代一位逻辑学家本森(Johan van Benthem,参见Rubinstein,2000,p. 93)曾深刻地指出:“语言是我们思考和交流时所呼吸的空气,常常不为人们所注意。语言使人类的认知成为可能,且同时通常以一种不可见但非常真实的方式对人类的认知进行着约束。当语言这一至关重要的媒介成为人们公开——尤其是在分析传统中——关注的焦点时,在本世纪哲学就发生了一个‘语言转向’。”本森接着指出,从《经济学与语言》开始,在博弈论经济学家的鲁宾斯坦那里也开始了一个“语言转向”。鲁宾斯坦以其《经济学与语言》,试图将博弈论置放在一个广阔的理性推理和语言交流的知识版图上,这符合当代人类思想界的前沿潮流。从整体上来说笔者同意本森教授的这一判断。然而,也毋庸讳言,鲁宾斯坦的语言的经济分析和经济学的语言反思还只是标示了“经济学语言转向”的一个开端。沿着语言的经济分析和经济学的语言反思这两个反向且相互关联的研究“向量”中,无疑还有漫长的探索路途,有大量的工作要做,且具有极其广阔的研究前景。我们也可以预期到,这两个研究方向上均能产生对语言学和经济学本身都有极其重要意义的理论成果。同样也毋庸讳言,这两个方向上的任何进一步的理论推进都将是十分困难的。

当代经济学的帝国主义大军,已经侵占了其它社会科学王国中大片大片的领地。如果说当代经济学帝国主义对其它社会科学王国不断入侵的一支又一支的“冒险远征军”均还远未凯旋的话,它们却从对其它社会科学王国的“侵袭”中不断学习并确实学到了很多东西,这自然也会反过来引发一些当代经济学家们对自己研究领域中的一些问题的观察视角和分析方法的不断反思。博弈论经济学对语言研究领域的侵入,显然也展示出同样一个发展路径,并已形成了一个同样的理论格局。在这个初现的格局中,逻辑学家本森(参见Rubinstein,2000,p. 95)发问道:“我们不能‘解释’人类历史,为什么我们应该能‘解释’语言呢?”(24)这一问,实在意味深长。仔细玩味,对已处在人类思维探险边界前沿上的理论家们也许不无益处。沿着本森教授的这一发问,我们也自然会想到这样一个问题:经济学的语言,能解释得了经济学自身的语言问题么?

注释:

①根据亚当·斯密的这一洞见,2002年诺贝尔经济学奖得主Vernon Smith(1999,p.207)指出,对分工和人类合作的扩展秩序来说,人类(the hominid line)的两个特征最为重要:“(1)对一种复杂的自然语言的运用;(2)互惠(reciprocity),或[如亚当·斯密《国富论》中所言的]‘那种相互往来,物物交换和以物易物的倾向(propensity)’”。Vernon Smith还猜测到,很难想象人类的这两个特征是互不相关地独自演化出来的,而可以确定地说是超过200多万年的同一个文化与生物共同演化链接(nexus)的组成部分。

②尽管许多动物能发声并在同类中传递各种信号和信息,尽管许多高级动物的“鸣叫”中包含着奥斯汀(Austin,1962)在《如何以言行事》中所说的“声子”(Phone),但基本不具备“言子”(pheme),更谈不上“意子”(rheme)了,即不能“说出”一个有语法和/或语义结构的完整的句子。由此我们可以有理由认为,除了人之外的其它所有动物(包括猿和大猩猩)都还不具备语言和语言能力。对奥斯汀以言行事哲学中的这三个独特词汇的中译法,笔者已在最近出版的《文化与制序》中对此做了专门探讨(韦森,2003a,第57-61页)。另外,对于动物有没有“语言能力”,众说不一。譬如,黄有光教授认定人之外的其它动物中也有语言。认定其它动物中也有“语言”的人可以轻易地举出以下例子:当鹤群的头鸟一发出声音信号,整个鹤群即惊恐万状地随头鸟飞起。当带头的鹿在感觉到危险而鸣叫时,整个鹿群便跟着它逃跑。于是这些人认为人之外的其它动物也有“语言”。但是,按照神经语言学的研究(见王德春等,1997,第187-196页),同其它动物相比,人类有独特的语言神经中枢,司独特的语言功能——词语。这导致了人类的语言是标记事物和事物间联系的一种复杂的抽象代码系统,借助这一系统,事物被编入一定的范畴体系。这些代码用来标记事物、形状、动作、功能和关系,并有接受信息编码、传递和引入到各种不同体系的功能。因此,神经语言学家们认为,其它动物之间的“语言”则没有这些性质。因此有人认为,与人类的语言相比,其它动物的“语言”最多不过是一种“准语言”。美国华裔语言学家王士元(1994)也特别指出:“语言是人类极为独特和珍贵的工具,……没有语言,人类跟地球上其它动物就没有什么根本区别。因此,我们又说,人类的起源就是在语言形成的时候,有了语言才有人。”另外,值得注意的是,美国古人类学家Ian Tattersall(2002,中译本,第119页)也曾指出:“虽然有些语言学家甚至将黑猩猩的话称作为‘原始母语’,但这个说法是非常容易产生误导的。人类语言是受其结构控制的,具有无限的表达可能;猴子的发声法受其内容控制,本质上受到表达方式的限制,黑猩猩好像能够在有限的范围内和别人交流自己想要对方了解的东西;但[人类的]语言作为对世界的归纳和解释以及对思维的调整,绝不止这些内容。”从此视角来看,我们也可以把语言视作为为人类所独有的一种天生禀赋和能力。

③事实上,在斯密的同时——或者说之前——哲学家大卫·休谟就提出过类似的观点。譬如,休谟曾指出,与正义规则形成的方式相似,“各种语言也是不经任何许诺而由人们的约定或习俗所逐渐形成的。同样,金银也是通过这种方式而成为人们公认的价值尺度和交换工具的”。根据休谟的这一见解,哈耶克指出:“就像语言和货币一样,法律和道德规则,在我们看来,也不是刻意发明的产物,而是逐渐形成的制度或‘形成物’(formations)”(引自哈耶克,“大卫·休谟的法律哲学和政治哲学”,邓正来译)。

④在《哲学研究》中,维特根斯坦(见Wittgenstein,1953:201)提出了人遵从规则的悖论:“我们的悖论是:没有任何行动的方式能够由规则加以确定,因为每种行动的方式都可以依据规则而得出”(这句话的英译文为:“This was our paradox: no course of action(德文原文为“Handlungsweise”)could be determined by a rule, because every course of action can bemade outto accord with the rule”。真正理解了维特根斯坦的这一著名的人“遵守规则的悖论”的涵义,不仅对深入理解哈耶克的自发社会秩序理论(尤其是弄清哈耶克自发社会秩序理论中的“行动的秩序”与“规则系统”两分法及其二者的相互关系)是十分重要的,而且对理解习俗、惯例和制度的生成以及对理解道德原则的起源与生成原因,都有着至关重要的意义。

⑤就笔者管窥所见,从瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure,1916/1949)在其《普通语言学教程》中,我们得知美国一位叫Whitney的语言学家最早把语言视作为一种“social institution”的。

⑥乔姆斯基所言的人的先天语言官能从何而来,在科学主义盛行和理性主义成为一种信仰的当今时代,人们往往会自然认为人类的这种先天语言官能是人作为一种物种长期进化的结果。其实,这是对乔姆斯基的一种莫大误解。因为,乔姆斯基对达尔文的进化论一直是抱着怀疑态度的,譬如,他曾明确指出:“我们完全可以把这个[先天的心理架构]的发展归因到物竞天择上去,只要我们了解了这种说法是没有实质性证据的,这不过是一种信仰,只是对这些现象的一些自然生物上的解释而已……在研究心智的进化上,我们无法猜测有多少物理上的其他可能性来解释转换生成语法。因为,一个机体需要满足人类其他特征的身体条件。就此而言,谈语言潜能的进化是没有意义或意义甚微的”。基于这一判断,乔姆斯基进一步指出:“我们现今可以来谈[语言的进化]此事了吗?事实上,我们对这个问题仍然一无所知。进化论对许多事情可能是很有解释力,但迄今为止,对语言的进化而言,它是一点帮助都没有。……在语言这类系统上,我们连去想象是什么样的选择路线使它出现都不容易,更何况其他”(转引自Pinker,2000,pp.365-366)。正是因为乔姆斯基发表过这样的议论,许多心理学家都把乔姆斯基视作为一个“隐秘的创造论者”(crypto-creationist)。

⑦正如逻辑学家本森(John van Benthem)在评价这本小册子时所指出,鲁宾斯坦基于主流经济学精神而建构的语言或词语形成中最优化法则的“看不见的手”理论程式完全是莱布尼兹式(Leibnizian)的乐观主义的:我们生活在“所有可能世界的最好世界中”。他还指出,鲁宾斯坦的语言经济学分析的最优化法则也与物理学中的“最短路径原则”在精神上是一致的(参Rubinstein,2000,p.95-96)。

⑧在下面对“连锁推理悖论”评论中,我们会进一步说明人的语言和思维结构中“线序关系”的含义。

⑨另一位博弈论经济学大师宾默尔(Ken Binmore)好像已超越了这一点。这位曾任伦敦经济学院数学系系主任的数学家,在给我的来信中说,他在2005年撰写《自然正义》(Binmore,2005)一书,其中就没有任何数学模型,将全部用日常语言写成。只要读一下他(Binmore,1994)的《博弈论与社会契约》,估计读者会同意我的这一判断。

⑩如果进一步深入思考,一些方家也许会发现李普曼这句话的毛病出在哪里了。在一篇“美丽的思想”的经济学随笔中,笔者(见韦森,2003b,第104-105页)曾指出,造物之美,与造物内在的数学结构密切关联:“宇宙和人世之奇妙,均在于有其内在的数学结构。这个数学结构,是和谐,也就是美。开普勒说过:‘数学是美的原型’。因此,物理学家,看到了宇宙的广袤有序,观察到原子内在的奇妙运行,必定读出了其中的数学结构,自然会悟到了美。未能读出物质内在美妙数学结构的人,肯定不是物理学家。没有感到数学结构之美的人,也肯定不是数学家。而看不到经济运行体系内在数学结构的人,敢言自己是一个够格的经济学家?”只要知道了博弈论中纳什均衡的真正社会涵蕴,就会理解笔者上述评论的意思了。但是,笔者的上述认识,也许与李普曼这里批评和揶揄当代主流经济学家的意思并不冲突。因为,如果只把人类社会(或言“经济世界”)仅仅解读为一种数学结构,那可就真得会“走火入魔”了。

(11)在回答冯·诺伊曼(John von Neuman)对歌德尔定理某些评论时,歌德尔自己解释道:“冯·诺伊曼引用的我的那个定理就是……一种语言A的句子的真实性概念不能在A中定义。这个定理正是包涵算术的形式系统中存在不可判定命题的真实理由”(引自Wang,1987,中译本,第158页)。歌德尔后来还强调指出,他的定理“丝毫没有给人类理性的力量设立界限,而只是给数学中纯形式体系的潜能设立了界限”(同上,第162)。从歌德尔以上论述中,以及在歌德尔为了清算维也纳小组的“数学是语法”的观点以及对卡尔纳普(Rudolf Carnap)唯名主义数学观的评论所撰写的(曾六易其稿但最终在生前将之束之高阁)“数学是语言的语法吗?”的论述中,我们现在也可以解读出:在歌德尔的眼中,数学是类似某种语言的话语(discourse)体系。

(12)在下面的分析中,我们会体悟到,充满形式主义数学观精神的当代主流经济学家们今天似乎仍乐观地相信,他们的数学推理,是可以推出人类经济世界的“真理”、经济学原理的“正确性”,以及经济运行的“确定性”来的。放在数学家有关数学哲学基础的争论中,尤其是考虑到歌德尔不完全性定理的证明对罗素逻辑主义数学观和希尔伯特将整个数学形式化的努力的致命打击,再考虑到经济学毕竟是研究有着自由意志并有一定选择自由的人的行为和行动之结果的一门社会“科学”的话,如果在这一背景下再来反思当代经济学家的这一“天真的”乐观信念,我们会感到今天确实需要重新审视未来经济学的发展方向和理论经济学的任务了。当然,我们这样说决非反对在经济学中数学的应用——正如鲁宾斯坦的《经济学与语言》一书中译者钱勇博士所见,“数学的缺陷不足以成为经济学不使用数学的理由”。我这里只是提醒要在经济学数学形式化的世风中醒悟到经济学数学化的局限性。我们要慎思的是一些当代主流经济学家的那种“我向思维症”(autistic)的“伪科学主义”的偏执导向和做法。在这一点上,华裔逻辑哲学家王浩的见解应该比较持中和值得我们经济学人深思。在《歌德尔》一书中,王浩(Wang,1987,中译本,第328-329页)说:“数学终究只是人类生活中很特别的一个侧面,我决不相信凭我们对付数学的经验就能全部抓住要找的那个概念”。

(13)尽管布劳威尔认识到非欧几何对康德的空间先验直觉说产生了致命的打击,但他坚持认为,“通过放弃康德的空间先天性,同时更坚定地坚持实践的先天性”,数学直觉主义可以得到恢复。因为,照布劳威尔看来,“时间的先天性不仅保证了算术的先天综合判断的性质,而且也保证了几何学有同样性质,不仅对二维、三维的初等几何如此,而且对非欧几何和n维几何也是如此”(见Benacerraf & Putnam,1983,中译本第92-93页)。

(14)譬如,在《数学基础》一书中,布劳威尔(Brouwer,1907,p. 130)曾提出,“语言学的构造,根据逻辑规律而排列的句子的序列,与数学没有什么关系,那是它之外的东西”。在另一场合,布劳威尔(Brouwer,1981,pp4-5)则更明确地指出:“直觉主义数学应该彻底从数学语言中分离出来,并因此也从理论逻辑语言中分离出来,同时要认识到,直觉主义数学是一种本质上无语言的心灵活动,它起源于对时间流动的直觉”。从这里,我们也就可以进一步理解布劳威尔于1928年3月18日在维也纳的讲演中所提出的如下观点了:“在意志转达的过程中,既没有精确性,也没有确定性,特别是在用语言转达意志的时候……因此,在数学中也没有确定的语言……”(转引自Tasic,2001,中译本,页69)。

(15)谈到当代经济学中的日常语言与数学的关系,重温歌德尔的以下一句话似乎大有助益:“我们承认,对一种谈论经验物的语言的语法所作的某种反思也是合法的数学。如果把这样的数学形式化,那么,每次形式化之后,总有一些问题在普通语言中能理解又能表达但在那种给定的形式化语言中却不能表达了。由此可见(布劳威尔)数学不可穷尽:我们永远不得不一再从‘直觉之泉’中汲水。……如果我们只有一种语言,又只能对它作出‘阐释’的话,那么这些阐释便不可穷尽,它们永远要求再次运用某种新的直觉”(引自Wang,1987,中译本,第64页)。这里应该指出的是,尽管歌德尔证明了数学作为纯形式体系的推理潜能的界限,但他后期数十年的学术生涯却显示了一种追求“精密”和“确切”从而将哲学“科学化”的导向。用歌德尔自己的话来说,哲学“应当对形而上学做的像牛顿对物理学做的一样多”(引自Wang,1987,中译本,第241页)。

(16)据Philip Mirowski和Pamela Cook(1990,pp. 191-192)认为,当代主流经济学中盛行的只有把数学引入经济学它本身才能成为“科学”这一信念的始作俑者是瓦尔拉斯(Leon Walras)。据这两位论者所言,尽管瓦尔拉斯本人的实际数学水平只不过是基础分析几何和初等代数,但从青年时期起,他就矢志于经济学的数学化,以使经济学成为像牛顿经典物理学一样的科学。可是,殊不知在当代新古典主流经济学家乐观地相信并致力于通过运用数学模型将经济学变得像物理学那样成为一门“精密的科学”时,著名的英国天体理论物理学家爱丁顿(Arthur Stanley Eddington,1882-1944)勋爵却说:“因为物理学从一开始就是用来解决概率问题的,要把现代物理学置入完全决定论的精确预测任何事物的圈套,是不可能的”(转引自Cole,1998,p. 67)。19世纪的法国著名数学家和天文物理学家拉普拉斯(Pierre-Simon de Laplace,1479-1824)也曾指出,“严格说来,几乎我们所有的知识都是充满问题的;在我们确知的一些少量事物中,甚至在数学科学中,确知真理的主要手段——如归纳与类比——都是建立在概率基础之上的”(转引自同上,p. 147)。认真玩味爱丁顿勋爵和拉普拉斯的这些深刻的话,也许能使沉迷在数学推导之形而上学美梦中的当代经济学家头脑清醒一些。

(17)当然,我们这样说并不否认鲁宾斯坦讨价还价博弈是对纳什要价博弈的一项重大发展。“鲁宾斯坦讨价还价博弈”中的“Kalai-Smorodin sky解”也确实证实和“解释”了许多文化中大量存在人们在分配中的五五均分现象。但是,与其说“鲁宾斯坦讨价还价博弈”中的“Kalai-Smorodinsky解”为现实中人们的实际讨价还价博弈提供了某种指导,毋宁说它只是“解释”了或者说“印证”了人们社会现实中的讨价还价结果为什么常常会是这样的。

(19)正如当代法国社会语言学家Claude Hagège(1985,见中译本,页46)所见,“语言众多虽然并不反映任何人类生理上的差别,但是往往跟具有不同社会习俗的人类群体的感知世界和时空结构一致,甚至有着某种深层的联系”。但这种联系具体来说在不同的语言群体中的具体关系如何?这无疑是复杂但又十分有意义的问题。种种社会语言学和文化语言学就是在具体梳理和理论归纳语言与社会习俗以及种种其它一些人类生活形式的关系中发展起来。经济学的制度分析若能把社会语言学和文化语言学的理论进展作为研究制度生成与变迁的理论机理的一种“支援意识”,无疑会对本学科的发展颇有助益。

(20)在《社会实在的建构》一书中,塞尔(Searle,1995:87—88)对英文“institution”一词所涵指的社会现实对象性做了他自己建构性的界说。按照塞尔的说法,看是否有真正的“institutional facts”的出现之关键在于我们能否将习俗或惯例的规则明确地法典化(codification)。他具体举例道,像产权、婚姻、货币这些社会现象,显然已被法典化为法律,因而是“institutions”。但一些如约会、鸡尾酒会、朋友关系,则还没有被法典化,因而还不能算作“institutional facts”。塞尔的这一见解实际上意味着,能够并实际上已被典章化和法典化了的“custom”(习俗)和“convention”(惯例)才构成了“institutions”(制度),否则,就只是“习俗”和“惯例”而已。从塞尔的这一研究进路中,我们也可以清楚的解读出,他本人所理解的“institutions”,也恰恰相等于古汉语中本来涵义的“制度”。故在这里我们把哲学家塞尔所使用的“institutional facts”翻译为“制度事实”。在努力区别“convention”和“institution”两个概念时,美国博弈论制度经济学家肖特(Schotter,1980)实际上也和哲学家塞尔一样是在中文“制度”的含义上来理解和界定英文中的“institution”概念的(参韦森,2003c)。

(21)严格来说,这里塞尔所说的应是原初实在,而不是原初事实,因为,一谈“事实”,就意味着有人的判断在其中(或言人是在场的),就要有人的语言因素潜隐地存在于其中。很显然,塞尔在使用“原初事实”这个概念时,犯了罗素在为维特根斯坦《逻辑哲学论》所做的“序”中误解维特根斯坦的“Sachverhalten”概念时混淆“事实”(fact)与“事态”(state of affaires)同样一个错误。“事态”或“实在”反映在人的语言表述中,或言在逻辑表达式中为真时,才成为“事实”。因此,一谈到“事实”,就隐秘地有语言的维度在其中。换句话说,事实是语言中的实存。由此我们也可以进一步推断到,“真理”也有一个语言的维度隐含在内,或者说真理存在于语言之中。当然,塞尔指出,必须把“所述事实”(fact stated)与对该事实的表述区别开来,意味着他意识到了这一问题。很显然,如果是在维特根斯坦逻辑哲学的话语体系中,塞尔所说的“所述事实”实际上所指的就是“Sachverhalten”(“原子事态”或“单元事态”)。

(22)现在看来,塞尔区分开“原初实在(事实)”和“制度实在(事实)”,实为一大理论贡献。这一理论贡献的另一层含蕴是,即使我们承认除了人之外的其它动物也有“社会”的话,而其它动物“社会”本身也只是一种“原初实在”。相对而言,所有人类社会的“制度实在”都必须有人的意向性(intentionality)在其中。这实际上也意味着所有“制度实在”都与语言有关。

(23)哲学家胡塞尔曾把其现象学的任务定作为研究生活世界的构造以及支配人们的生活世界的法则,由此我们也可以说,人类生活形式的理论分析,就是研究人类生活世界的构形(configuration)、内在种种存在表现形式和人类生活世界中的人的行为中的常规性(即事态中的同一性),以及发现和反思支配和规约人类生活形式中的常规性的规则体系(rule systems)。这里我不大主张使用生活世界的“法则”(law)这种提法。如果人类生活世界有什么法则的话,那就是导致人类活动中行为中的常规性的产生并规约着人类行为的种种规则体系所赖以建立在其基础之上的道德原则。

(24)当代一位数学家James R. Newman在其《数学世界》中曾指出:“在我们现在所有的知识中,最能让我们感到安全的就是知道我们所不知道的是什么”(转引自Cole,1998.p.171)。在谈到当代社会科学学者致力于将“科学预测”方法应用到社会科学领域的倾向时,美国一位当代核物理学家Frank Oppenheimer也曾指出:“因为不愿意使自己的行为受到控制或者说被预测,人们的反应就是摈弃社会科学和自然科学……。如果人类的科学要对社会有益处的话,理解的层面必定要比水晶球的清晰更为重要”(转引自Cole,1998,p.81)。理解了这一点,也许就能更能理解与在新古典主流经济学派追求理论阐释的水晶球般地清晰世风中像哈耶克那样深邃的思想家的理论工作的重要了。

【参考文献】

[1]Austin, J. L., 1962, How to Do Things with Words,

[2]Benacerraf, P. & H. Putnam, 1983, Philosophy of Mathematics: Selected

[3]Binmore, K., 1994, Game Theory and Social Contract, Vol. I, Playing Fair,

[4]Binmore, Ken, 2005, Natural Justice,

[5]Bloom, David E. & Grenier, Gilles, 1992, "Economic Perspectives on Language: The Relative Value of Bilingualism in

[6]Breton, Albert, 1998, "An Economic Analysis of Language", in Breton, A.(ed.), Economic Approaches to Language and Bilingualism, Canadian Heritage, Department of Public Works and Government Services, Canada, Ottawa, pp. 1-33.

[7]Breton, A. & P. Mieszkowski, 1977, "The Economics of Bilingualism", in Wallace E. Oates(ed.), The Political Economy of Fiscal Federalism, D.C. Heat, Lexington, MA.

[8]Brouwer, Luitzen E. J. 1907, On the Foundation of Mathematics, in Collected Works, ed. by A. Heyting,

[9]Brouwer, Luitzgen E. J. 1981, Cambridge Lectures on Intuitionism, ed. by D. van Dalen,

[10]Carlile, W. W., 1907, "The Language of Economics", Journal of Political Economy, vol. 17, No. 7, pp. 434-447.

[11]Cassirer, E., 1944, An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture,

[12]Cassirer, E., 1946, Language and Myth, Translated by Susanne K. Langer,

[13]陈远明(编著),1983,《语言学与现代科学》,成都:四川人民出版社。

[14]Chomsky, N., 1985, Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use.

[15]Coase, Ronald, 1937, "The Nature of Firm", Economica, 4(November), pp. 386-405. Reprinted in Ronald Coase, 1988, The Firm, the Market, and the Law, Chicago:

[16]Cole, K. C., 1998, The Universe and Teacup: The Mathematics of Truth and Beauty,

[17]Cupitt, D., 1997, After God: The Future of Religion,

[18]Friedman,

[19]Grin, F., 1990, "The economic approach to minority languages", Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 11, No. 1-2, 154-73.

[20]Grin, F., 1994," The Economics of Language: Match or Mismatch?" International Political Science Review, Vol. 15, p. 25-42.

[21]Grin, F. 1996, "The economics of language: Survey, assessment, and prospects", International Journal of the Sociology of Language, Vol. 121, pp. 17-44.

[22]Hagège, C. 1985, L' Homme de Parole: Contribution linguistique aux sciences hummaines, Ed. Fayard.中译本:海然热,《语言人:论语言对人文科学的贡献》,张祖建译,北京:三联书店1999年出版。

[23]

[24]胡作玄,1985,《第三次数学危机》,成都:四川人民出版社。

[25]Keller, R., 1994, On the Language Change: The Invisible Hand in Language,

[26]Klamer, Arjo, Donald N. McCloskey, Robert M. Solow, 1998, The Consequences of Economic Rhetoric,

[27]Lamberton, Donald M.(ed.), 2002, The Economics of Language,

[28]Land, S. K., 1977, "Adam Smith's Considerations Concerning the First Formation of Language", Journal of the History of Ideas, 38:677-690.

[29]Lazear, E. P., 1999, "Culture and Language", Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 6, PP. 95-126.

[30]Marschak, J. 1965, "The Economics of Language", Behavioral Science, vol. 10, pp. 135-140.

[31]McCloskey, D. N., 1983, "The Rhetoric of Economics", Journal of Economic Literature, Vol. 31(June), pp. 482-517.

[32]McCloskey, D. N., 1985, The Rhetoric of Economics,

[33]McCloskey, D. N., 1986, The Writing of Economics,

[34]McCloskey, D. N., 1994, Knowledge and Persuasion in Economics.

[35]Mirowski, P. & P. Cook, 1990, "Walras' Economics and Mechanics: Translation, Commentary, Context", in W. J. Samuels(ed.), 1990, pp. 189-219.

[36]Otteson, J., 2002, "Adam Smith's First Market: The Development of Language", History of Philosophical Quarterly, 19(1): 65-86.

[37]North, Douglass C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance,

[38]North, Douglass C., 2005, Understanding the Process of Economic Change, Princeton, NJ.:

[39]Pinker, Steven, 2000, The Language Instinct: How the mind Creates Language. New York: Perennial Classics.中译本:平克,《语言本能》,洪兰译,汕头:汕头大学出版社2004年出版。

[40]Putnam, H., 1970, "Is Semantics Possible?" in H. E. Kiefer and M. Munitz(eds.), Language, Belief and Metaphysics, NY:

[41]Quine, W. V., 1969, Ontological Relativity and Other Essays,

[42]Rogerson, R., 1997, "Theory Ahead of Language in the Economics of Development", Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 1, pp. 72-92.

[43]Rousseau, J. J., 1954, Discours sur I' origine et les fouements de I' inegalité parmi les homes,

[44]Rubinstein, A., 1982, "Perfect Equilibrium in a Bargaining Model", Econometrica, vol. 50, pp. 97-109.

[45]Rubinstein, A., 1985, "A Bargaining Model with Incomplete Information about Time Preference", Econometrica, 53: 1151-1172.

[46]Rubinstein, A., 1998, Modeling Bounded Rationality,

[47]Rubinstein, A., 2000, Economics and Language,

[48]Rubinstein, A. & M. Osborne, 1990, Bargaining and Market,

[49]Rubinstein, A. & M. Osborne, 1994, A Course in Game Theory,

[50]Russell, Bertrand, 1937, Principles of Mathematics,

[51]Samuels,

[52]Sapir, E., 1951, Selected Writings, ed. By D. G. Mandelbaum,

[53]Saussure, F. de, 1916/1949, Cours de Linguistique Général, Payot Paris.中译本,索绪尔:《普通语言学教程》,高明凯译,北京:商务印书馆1980年出版。

[54]Schotter, A, 1981, The Economic Theory of SocialInstitutions, Cambridge: Cambridge University Press.中译本:肖特,《社会制度的经济理论》,陆铭、陈钊译,上海:上海财经大学2003年出版。

[55]Schultz, T., 1980,中译本见《报酬递增的源泉》,北京:北京大学出版社2001年出版。

[56]Searle, J. R., 1995, Construction of Social Reality,

[57]Searle, J. R., 1998, Mind, Language and Society,

[58]Serrus, C., 1993, Le paral lélisme logio-grammatical, Paris: Alan

[59]申小龙,2003,《语言学纲要》,上海:复旦大学出版社。

[60]Smith, Adam, 1756/1976, The Theory of Moral Sentiments, Oxford: Oxford University Press.中译本,亚当·斯密,《道德情操论》,蒋自强等译,北京:商务印书馆1997年版。

[61]Smith, Adam, 1776/1930, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, Methuen & Co.中译本,亚当·斯密,《国民财富的性质和原因的研究》,郭大力、王亚南译,北京:商务印书馆1972(上卷)、1974(下卷)年版。

[62]Smith, Adam, 1983, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, ed. by J. C. Bryce,

[63]Smith, John Maynard, 1982, Evolution and the Theory of Game,

[64]Smith,

[65]Tasic, Vladimir, 2001, Mathematics and the Roots of Postmodern Thought, Oxford: Oxford University Press.中译本:塔西奇,《后现代思想的数学根源》,蔡仲、戴建平译,上海:复旦大学出版社2005年出版。

[66]Tattersall, Ian, 2002, The Monkey in the Mirror: Essays on the Science of What Makes Us Human, New York: Harcourt Brace.中译本:Tattersall,《在达尔文的镜子里》,鲁刚译:长春:长春出版社2004年出版。

[67]涂纪亮(编),1996,《当代西方著名哲学家评传:第一卷语言哲学》,济南:山东人民出版社。

[68]王德春等,1997,《神经语言学》,上海:上海外语教育出版社。

[69]Wang Hao,1987,Reflections on Kurt G

[70]王士元,1994,“进化论的语言本能”,载Steven Pinker,2000,中译本,第7-8页。

[71]韦森,2000,“理论经济学的任务:是解释世界,还是解释理论?”载韦森,《难得糊涂的经济学家》,天津:天津人民出版社2002年出版,第45-50页。

[72]韦森,2001,《社会制序的经济分析导论》,上海:上海三联书店。

[73]韦森,

[74]韦森,2003b,《经济学如诗》,上海:上海人民出版社。

[75]韦森,

[76]Whorf, B. L., 1956, Language, Thought and Reality, Selected Writings of Benjamin Lee Whorf,

[77]Wittgenstein, L., 1953, Philosophical Investigation, trans. by G. E. M. Anscombe, 3rd ed.(1967),

【原文出处】《东岳论丛》(济南)2009年11期第5~29页

【作者简介】韦森,复旦大学经济学院副院长,教授、博导,上海200433