改革开放40年来,伴随高速经济增长,中国的城市化水平不断提高,尤其是在1990 年代中期以后步入快车道,以常住人口计算的城市化率从1990 年的26.41%提高到2016年的57.35%,短短30年间中国有2.6亿人口从农村进入城市工作和生活。与此同时,大量农地转换为市地,1990年到2016年间,中国的城市建成区面积增加41475.47km2,年均扩增5.70%。相较于其他发展中经济体城市化进程中出现的贫民窟等城市治理问题(迈克·戴维斯,2009),中国的城市化呈现出鲜明的双轨特征。在二元土地制度下,城市政府依靠强制性低价征收权和土地一级市场独家垄断权,利用土地招拍挂出让和土地抵押融资,为城市建设提供主要资金来源,基础设施建设迅猛增长,城市面貌日新月异。但是,受制于城乡二元体制,城市政府只向拥有户籍的城市原住民提供公共服务。两亿多入城的农民大多数只能在城市扩展中形成的城中村、城边村及城郊村落脚(道格·桑德斯,2014)。这些区域的农村集体组织和农民利用政府征收后剩余的集体建设用地和宅基地盖房出租,为外地人提供栖息之地,所在地的集体组织也提供了这些区域主要的公共服务。我们称之为“双轨城市化”。第一轨的城市化解决了城市化进程中的资本来源和公共品提供,但也导致城市蔓延、效率低下、结构失衡、政府财政和银行金融风险。第二轨的城市化为进城农民落脚城市提供了有组织的生活空间,但也造成法外之地蔓延、基本公共服务提供能力不足、外地人与本地人的权利不平等、以及治安事件集中发生等城市治理问题。通过消除城乡二元土地制度实现双轨城市化的融合,是中国下一程城市化要解决的关键问题。研究分析了政府主导城市化和农民自发城市化的特征和问题,提出了改革土地制度实现城市化并轨的政策建议。

政府主导的城市化

中国双轨城市化的第一轨由政府主导。城市政府通过城市规划变更、行政管辖权调整、土地制度安排所赋予的排他性权力,不断扩大城市版图和发展空间,快速实现城市规模扩张、城市基础设施建设、城市形态改变和城市治理能力提升。

无论是发达国家还是发展中国家,城市化进程的共同特征是,人口从乡村向城市迁移,土地从农地转换为非农用途。在土地用途转换中,除了公益性用途实行基于市场价格的强制性征收外,城市用地主要通过土地市场获得,城市政府主要依靠不动产税收和土地价值捕获分享土地增值,并以此资金进行城市基础设施投资和城市治理(史蒂文·C.布拉萨,康宇雄,2007)。

中国独特的土地制度是实现政府主导城市化的关键制度安排。与其他经济体相比,中国的土地制度安排具有以下特征:一是农村土地和城市土地分别实行集体所有和国家所有,城市国有土地所有权属于国务院,实际由市县政府行使;二是农村土地转为非农用地一律实行征收。政府对土地被征收的农民按原用途进行土地和安置补偿,两项之和不超过前3年农业产值的30倍;三是非农经济活动所需的建设用地由政府供给,从事非农建设只能使用国有土地。政府拥有土地一级市场的排他性权力,中央政府为了保护耕地和国家粮食安全,实行土地规划、用途管制和指标管理,建设用地的出让方式和用途由地方政府决定;四是地方政府成为土地增值收入的主要捕获者(land value capture)(史蒂文·C.布拉萨,康宇雄,2007)。建设用地从不得转让到允许合法转让,从无偿使用到有偿使用、从协议出让到实行经营性用地、甚至工业用地的招拍挂出让,土地资本化的深化使地方政府从土地出让中捕获的价值增值不断攀升;五是地方政府利用土地进行抵押融资,土地的金融化为城市建设和基础设施投资提供主要的资金来源。尤其是为了应对2008年全球金融危机,允许地方政府利用储备土地、平台公司、土地抵押进行以地融资。在以上这套系统性土地制度安排下,地方政府通过征地、卖地的排他性垄断权,获得从农地转为市地的增值收入,通过土地使用制度和单边垄断的市场化改革,推进土地资本化,不仅为政府主导的城市化提供巨额资金来源,而且也通过土地资本化提升了城市政府的治理能力。

1.1政府主导城市化的特征

伴随城市化进程加快,城市政府所有和经营的土地规模扩增,获得的土地资本化收益和城市建设资金增加,城市发展和个人利益的双重激励诱使地方政府利用规划变更、行政区划调整、土地国有化,快速推进以地城市化进程。

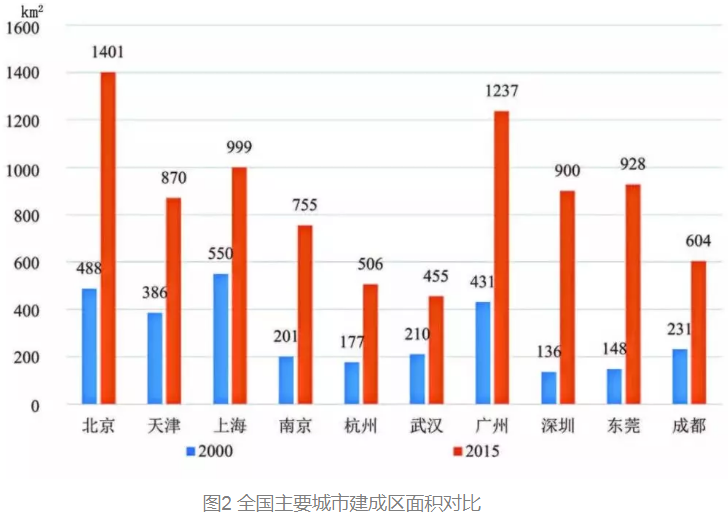

第一,不同等级城市的土地同步扩张。地方政府通过规划修编和行政区划调整,使城市区域迅速外扩,我们称之为“城市圈外移的城市化”。2001-2015年,全国城市建成区面积共增加了2807.68km2,年均净增5.68%。其中,直辖市面积增加2036km2,增长了6.05%;省会城市面积增加6327km2,增长了6.8%;地级市增加了15403km2,增长了6.19%(图1)。

在全国不同等级城市同步扩张的同时,主要城市的扩张更为显著。2001-2015年间,中国排名前10位城市的建成区面积从2958km2扩增到10670km2,年均增长8.93%(图2)。

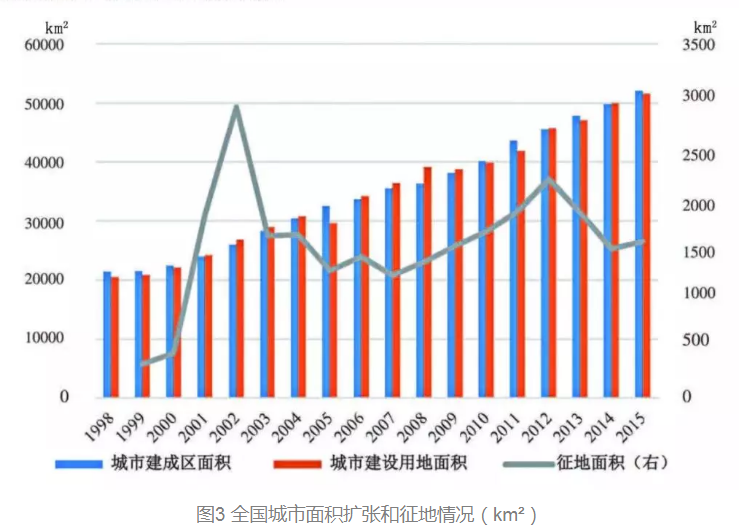

第二,征收方式是政府扩张城市获得土地的主要来源。伴随城市化进程,城市版图不断向农村延伸,农民集体土地被政府征用为国有。2005-2010年,中国新增居民点工矿建设用地共21627km2,同期居民点工矿建设以征地方式获得14551km2,征地占居民工矿用地面积的比重为67.3%(表1)。全国城市的扩张也呈现出对土地征收的高度依赖(图3)。

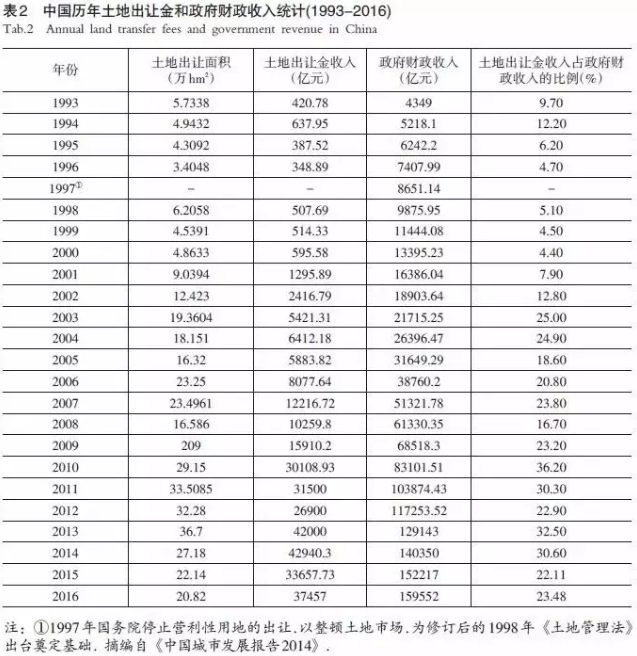

第三,土地出让收入和土地抵押融资成为城市基础设施建设资金的主要来源。1993年至2016年,地方政府共获取土地出让收入315871.05亿元,土地出让收入占地方政府收入的比重从1993年的9.7%提高到2016年的23.48%。尤其从2003年起实行经营性用地招拍挂以后,土地出让收入增长出现“井喷”。1993年到2002年,土地出让收入仅收取12546.73亿元,到了2003年到2016年,地方政府共收取土地出让收入308745.63亿元,土地出让收入增长近6倍(表2)。城市政府依靠土地出让作为财政收入和建设资金来源的特征明显。对全国84个重点城市的统计表明,2003年到2014年,土地出让成交款从3432.45亿元增加到20057.39亿元,增加4.84倍,土地出让成交款占城市政府财政收入的比重高达66.56%(表3)。

城市化带来基础设施投资的需求上升,因而引致巨额的资金需求。中国城市基础设施投资中来自于中央财政拨款的比重从1980年代初的26%降至2008年的1.1%,地方政府已成为城市基础设施投入的主体。1994年分税制后,地方政府“吃饭靠财政、建设靠土地”的格局已经形成。2000年以来,地方政府依靠土地出让收入和通过土地储备中心和各类融资平台,以土地抵押担保获取大量银行贷款,提供土地开发和基础设施建设的资金来源。从城市基础设施建设资金的三个主要来源(财政、贷款和自筹)来看,2008年的城市基础设施建设资金中,政府投入占32.2%、银行贷款占29.6%、企业自筹占28.7%,这三块资金都高度依赖于土地。2008年以后,中央政府为了应对国际金融危机,增加货币投放和放宽土地供应,政府投融资平台迅速增长到2009年的8221家。城市建设资金从依赖土地出让收入转向土地抵押融资。银行贷款多以土地使用权或收益权作质押、由未来土地收益还款。2008年以来,土地出让收入占城市建设支出的比重从29.58%下降到10.49%,同时土地抵押面积和贷款金额迅速增长,土地抵押面积在2008-2015年期间增加543.7万亩(约3691.52km2),土地抵押金额从2008年的18107亿元增加到2015年的113300亿元,增加了95193亿元(表4),土地抵押成为城市建设的主要资金来源。

1.2城市主导城市化的问题

政府主导的城市化,保证了城市化的快速推进,土地资本化提供了城市建设所需的资金。但是,也产生了大量问题。主要表现为:

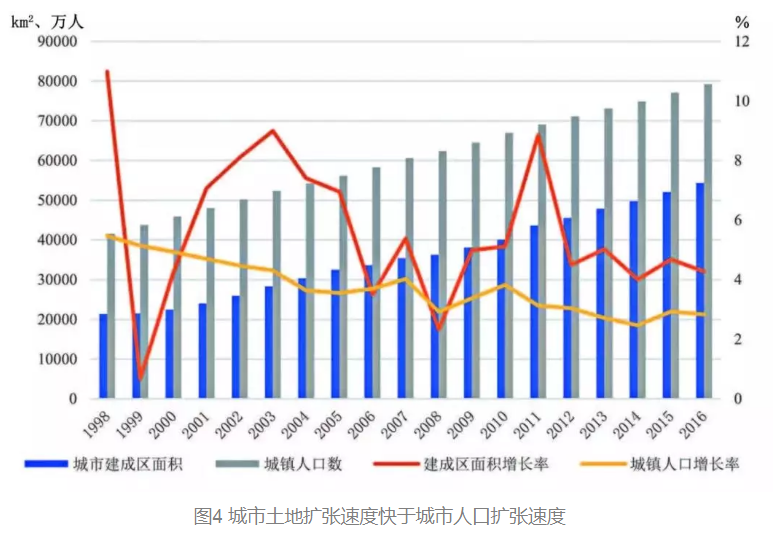

第一、“要地不纳人”。1995-2016年,中国城市的建成区面积扩张速度达到年均5.32%,城市常住人口的年均增长率仅3.65%。在中国排名前十位的城市中,除深圳以外,其它城市建成区面积的扩展速度都要大大快于城市人口的增长。

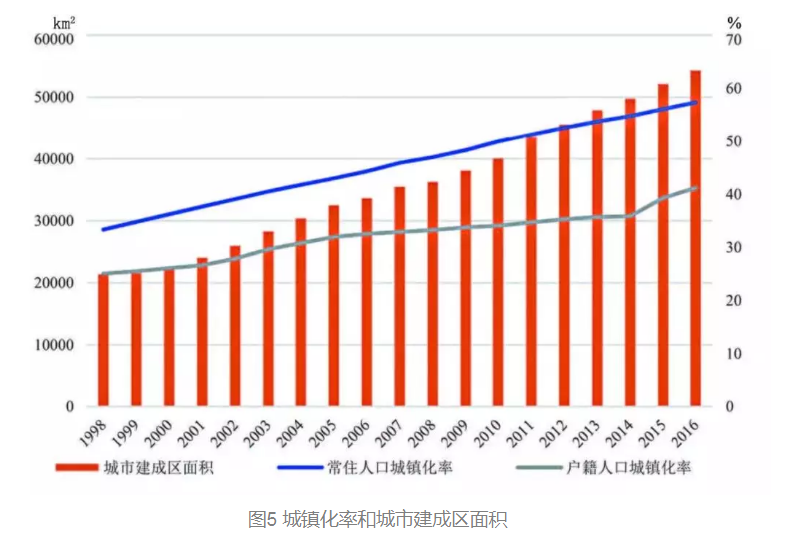

一旦将中国常住人口与户籍人口的统计差异考虑进去,中国土地城市化快于人口城市化的特征更加显著。2016年,中国常住人口城市化率达到57.4%,户籍人口城市化率仅41.2%,二者相差16.2个百分点(图5)。城市的发展吸引了大量外来人口(主要是农民工)到城市就业和生活,但是他们无法在社会保障、就业、医疗和教育等领域与具有城市户籍的本地人口享有同等的权利。

第二、就业结构转型滞后于产值结构转型。成功经济体的结构变迁历程表明,随着工业化和城市化的推进,第一产业的产值和就业份额不断下降,第二、三产业的产值和就业份额不断上升(H·钱纳里、S·鲁宾逊、M·赛尔昆,1995)。在政府主导模式下,计划时期形成的结构失衡没有根本扭转,三次产业之间的就业份额变化大大滞后于产值结构变化。1995-2016年,第一产业占国民生产总值的比重从19.3%下降到8.6,第一产业就业占总就业的比重仅从56.4%下降到27.7%(图6),大大高于同一发展阶段的其他经济体。

第三、高度依赖土地的经济风险和社会风险。土地出让收入占地方政府本级财政收入的比重从2001年的16.61%提高到2016年的56.59%。

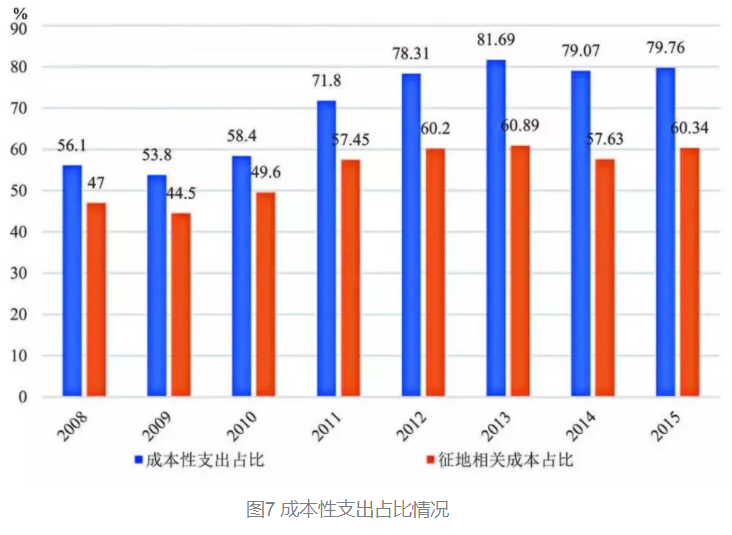

中国高速城市化顺利推进的重要因素是土地低成本,政府将更多的土地收入用于城市投资。但随着一些城市从新增用地为主转向存量用地,农民权利意识不断觉醒,征地拆迁成本大幅上升。2008年以来,很多地方的政府土地出让成本占一半以上,有的地方达到60%。成本上升导致政府土地净收益下降,到2016年时降至20%左右。在土地出让收益下降的情况下,仍在加大基础设施投资、进行新城新区扩张的政府,不得不更多依赖土地抵押。土地出让收益的减少和土地抵押的上升,背后是更大的债务和金融风险。

近年来,为了加快城市基础设施建设,中国地方政府债务规模呈较大幅度增长。根据国家审计署公布的数据,到2010年底,中国东部地区加计划单列市、中部地区和西部地区的地方政府负债率分别为19.2%、24.2%和36.4%,都已超过美国13%-16%的地方政府负债率警戒线,中部地区和西部地区则已分别逼近或大大超过加拿大25%的地方政府负债率警戒线(国务院发展研究中心,2014)。总体来看,根据财政部数据,截至2016年年末,全国法定限额内政府债务余额为27.33万亿元,负债率(债务余额/GDP)为36.7%,地方政府债务余额15.32万亿元,债务率(债务余额/综合财力)为80.5%。

中国地方政府举债和偿债都高度依赖土地,50%以上地方融资平台都以土地作主要抵押物进行举债,地方政府偿债则主要依靠土地出让收入获取新债偿还旧债。到2010年底,各级政府承诺用土地出让收入作为偿债来源的债务额占到地方政府负有偿还责任债务额的37.96%。2011年以后,中央银行对以土地举债的门槛提高,但土地出让收入仍然是地方政府偿债的主要来源。如果土地出让收入增长继续下滑,地方政府资金缺口将逐步增大,地方政府的偿债能力和财政状况将面临严峻考验。

另一方面,从地方政府性债务资金来源看,银行是最大的资金供给者。2010年底,银行贷款占到地方政府性债务资金的79.01%,其中负有偿还责任的债务中银行贷款占到74.84%。从2013年国家审计署披露的信息可以看出,全国性债务余额中,银行贷款余额为10.1万亿元,占全国地方性债务余额的48%。

中国这一轮地方融资平台的偿债方式主要采取“借新还旧”,2010年对358家融资平台公司的调查发现,借新还旧率平均达55.20%,同年有148家融资平台公司存在逾期债务,且逾期债务率平均为16.26%,有1734家融资平台公司(占26.37%)出现亏损(国务院发展研究中心,2014)。未来几年内,一旦地方政府土地出让收入和土地抵押价格继续回落,融资平台公司的逾期债务率还会进一步上升,地方政府偿债能力下降,银行业所受到的负面冲击不可小视。

更要引起重视的是,由于许多城市的土地抵押价值是在土地高价时评估的,2016年前后,全国土地名义杠杆率在0.5到0.6倍,实际杠杆率是1.5到2倍,中西部地区土地杠杆率更高,大部分中西部省份真实杠杆率都在2倍以上。一旦经济下行,土地需求下降,土地实际价值与评估价值的差拉大。由于土地价值被高估,加上地方政府利用以新还旧机制获得贷款,地方政府土地相关债务会上升。

第四、不断攀升的房价和资产泡沫化。在政府主导发展权下,中国独特的土地制度成为政府谋发展的工具,土地(地根)和货币(银根)是主要工具,住房是出口。住房嵌入以地谋发展模式从1998年开始,1997年到2002年城镇住宅新开工面积年均增速达25.9%,房地产开发投资占城镇固定资产投资的比重从16.07%提高到21.95%,住宅销售面积年均增速达到24.7%。2003年进一步明确住房市场化方向,全国商品住宅销售面积同比增长25.6%,全国城镇商品住宅新开工面积同比增长26.3%。2005年进一步加大住房调控,并未达到稳房价的预期,2005-2007年,全国新建商品住宅销售均价涨幅分别达到12.6%、6.2%和16.9%,其中北京等部分城市的房价涨幅更高,2006年北京新建商品住宅销售均价上涨了19.69%,2007年达到了44.55%。2009年房地产市场在金融危机后快速回暖,全国商品住宅销售面积86184.9万m2,同比增长45.4%,全国新建商品住宅销售均价4459元/m2,较2008年上涨了898元/m2,涨幅达到25.1%。2010-2013年,国务院及有关部委和地方政府多次出台相关调控政策,但是,北京等部分热点城市房地产市场大幅波动问题比较突出。2010年,北京新建商品住宅销售均价同比涨幅仍高达29.7%,2011年和2012年分别下降了9.5%和0.1%。2014年以来,住房市场出现重大变化,住房销售面积和新开工面积开始明显下降,库存快速增加,在限购、信贷等政策调整的作用下,2015年商品住宅销售面积同比增长7.9%。但2016年以来商品住宅销售面积继续保持增长态势,住宅待售面积从3月末以来持续下降,低于2015年年末水平。房价涨幅过快,既是城市化带来的需求增长的结果,也与中国的土地制度和政府行为有关,地方政府为了获得高额土地收入,减少住宅用地供应,造成住房供应紧张和住房价格攀升,居民对住房的需求从居住转向投资和投机,更加剧住房供求失衡。

农民自动自发的城市化

在地方政府主导的城市化之外,中国还有一个轨道的城市化也在如火如荼地进行,那就是农民的离土、离农、出村,参与到人口城市化的洪流。2000年至2016年,中国的常住人口城市化率从36.22%提高到57.35%,每年有2087.03万的迁移巨量涌入城市化的洪流。在城乡二元体制格局下,形成中国常住人口城市化率比户籍人口城市化率高16.2个百分点的“中国特色城市化现象”(图5)。伴随城市化进程,全国主要城市的非本地户籍人口已大大超过本地户籍人口,全国城市(地级市及以上城市)非户籍人口已从2000年的5478.03万人增加到2014年的6890.77人,非本地户籍人口占城市人口比重已从2000年的19.22%变化到2015年的16.06%(表6)。在政府主导的“要地不纳人”的城市化下,如此大规模的农村人口和劳动力如何在城市栖息的?这只能从中国城市化的另一轨道——农民自动自发城市化中找到答案,它发生在人口高度密集、生活和生存环境不断恶化的“城乡结合部”或“城中村”的自动自发的城市化。

我们之所以称这一轨道为农民自动自发的城市化,一方面是因为涌进这一区域的人口主要是外地农民工。他们为了谋求非农就业机会及获取更高的收入流向城市,在城市住房销售和租赁价格双高的约束下,选择在城乡结合部居住,分享城市的工作机会。另一方面则由于为外地农民工提供居住和公共服务的是本地农民和农村集体组织,面对外地农民工涌入带来的居住需求上升,划入城市圈的城乡结合部原住农民以剩余土地(包括宅基地、原集体经营性用地和公益性用地)“种房”出租,分享城市化带来的级差收益。

2.1农民自动自发城市化的特征

全国和各大城市到底有多少城中村、占用多大城市空间、栖息了多少人口,目前尚无官方统计。从近几年部分城市披露的数据来看,北京市的城中村346个,城中村面积达190km2,全市流动人口704万人;广州市的城中村138个,面积266.48km2,流动人口500多万人;深圳市城中村320个,面积390km2,城中村内原住民595万人,流动人口1200万人;武汉市有城中村162个,面积213.82km2,流动人口142万人;昆明市城中村382个,流动人口198万人,面积尚未公布,但拆除房屋面积达4000多万m2,流动人口198万人。

在这一区域展开的城市化主要呈现以下特征:

第一,非正式的土地市场。大多数土地被征收后的原住农民,利用“剩余土地”——集体建设用地、公益性用地和农民宅基地,盖房出租或将土地非正式转让或转租给外地人或企业使用,形成独立于政府土地和住房市场之外的法外集体土地和房屋租赁“灰市场”。北京市的城乡结合部地区涉及77个街道乡镇、1673个村(社区),剩余的农民集体自用土地有300多万亩。深圳市现状建设用地面积917.77km2,原农村集体经济组织共占用约390km2,其中仅有95km2为合法用地。广州市“旧城镇、旧村庄、旧厂房”用地494.1km2,其中356.7km2属于集体建设用地,占“三旧用地”总量的72.2%。据广州市对实行旧村改造的6个城中村统计,6个村的村域总面积2102659m2,宅基地面积632950.6m2,经济发展用地106062m2(表7)。

第二,城乡结合部区域是流动人口城市化的主要区域。由于这些区域房屋租金低廉,外来人口主要聚集在此。北京市直到1980年代,外来流动人口规模仅20万人左右,到2007年末居住半年以上的外来人口达420万人,比30年前净增400万人,占人口增量的52%。目前北京市流动人口超过700万人,且以每年约40万人的速度在增长,城乡结合部地区栖居的流动人口占全市流动人口总量的52.63%(刘守英,2014)。

第三,城乡结合部区域的基础设施和公共服务由村集体组织自我提供。与政府主导的城市化不同,城乡结合部的基础设施由于没有纳入城市市政设施体系,只能由农民集体组织自行提供;此外,这些城中村的人口、环境治理和治安维护等公共服务也没有纳入城市公共服务体系,主要由村集体组织自行提供。因此,大多数城中村为了提供这些公共服务,处于超负荷运转。

2.2农民自动自发城市化的问题

城乡结合部的存在,为本地农民增加收入、以房租分享城市化带来的级差收益提供了机会(表8),为外地人口以低房租成本和生活成本在城市谋生提供了方便,也解决了城市对不同层次产业工人、服务业者的需要。但是,城乡结合部的自我无序蔓延,也带来大量社会问题,滋生越来越严重的“城市病”。

一是人口资源环境矛盾加剧。北京城乡结合部的大多数村庄都存在严重的人口倒挂,本地人口与外地人口之比为1∶1.2。流动人口过万人以上的街道乡镇共有70个,流动人口数量超过户籍人口的社区(村)有667个。据广州市2010年启动的44km229个城中村(注:琶洲、猎德、冼村、林和、杨箕、小新塘、棠下、萧岗、三元里)“三旧”改造统计,9个城中村的户籍人口为42618人,外来人口达67209人,外来人口与本地人口的比例为1.58∶1。

二是违法违规建设严重,城市化成本上升。农民为获得更多补偿,一般采取多增加地上附着物的办法,导致征地拆迁前的乱搭乱建、抢栽枪种现象非常严重。海南省陵水县黎安镇1993年征地时曾出现一晚上死一千人、多出一千个坟墓的离奇事件,仅此一项就多出拆迁成本400万元。在三亚海棠湾项目实施中,当地政府专门成立治理抢建抢种领导小组,进行全面清查处置,但实际情况仍然是边拆、边建,边扒、边种,造成政府征地的行政成本和财务成本大大增加,有些地块的征地拆迁补偿给抢种金额达到30万元以上/亩,高出土地补偿款的10倍。三亚月川居委会在短短几年内抢建的违章建筑达到355栋、15万m2。按当前当地平均2200元/m2的拆迁成本估算,该村因违章建筑增加的拆迁成本不下于3亿元,单宗房屋总面积超过1000m2的有19宗;6层及以上的有18宗,最高的楼房建有8层;拥有两宗以上的有8户(刘守英,黄盛玉,卢艳霞,2012)(表9)。

据广州市实施改造的6个城中村统计,这6个村共盖各类建筑1486503m2,其中有证的建筑为1284373m2,无证的建筑有202130m2(表10)。

三是土地价值实现不充分,利用不集约。随着中心城区快速发展,城乡结合部功能、环境、基础设施、产业结构等方面不断提升,成为城市拓展的主要空间,是发展潜力最大的地区。但是,目前城乡结合部地区产业低端,房屋建设标准低,缺乏规划,农民没有长远预期,造成土地资源分散低效开发利用、违法占地,土地价值没有充分挖掘出来。

四是社会问题凸显并呈加剧态势。由于基础设施建设落后,环境承载力超负荷,城乡结合部地区环境卫生状况差,垃圾遍地、污水横流现象随处可见,用水不足和上厕所难问题突出。交通秩序差,部分区域黑车运营情况突出,交通拥堵严重,交通安全隐患较大。教育、医疗等基础设施也严重不足。尤其是治安隐患严重,这些区域刑事、治安案件多发,人员构成复杂及更迭频繁,有些地区还形成一定的区域势力,引发群体性事件。北京市70%的治安、刑事案件发生在城乡结合部地区。

由于城乡二元体制的藩篱,城乡结合部地区尽管在空间上进入城市范围,但是它事实上被排斥在城市公共服务和管理体制之外。具体表现为,城市基础设施在这里断路;农民的生产和生活空间纳不进规划;农民从事非农产业无法立项;农民对集体土地的利用得不到法律的许可;农民居住进不了城市住房保障;农民的社保、养老、医疗等基本公共服务与城市市民不接轨;管理体制仍然保留农村建制,农民只能自掏腰包、自我管理。概而言之,城乡结合部农民自动自发的城市化,基本上处于“法外”状态,农民和集体组织尽管从土地和房屋出租中获取了不菲的租金收入,但没有长期稳定的制度化保障,导致短期行为;居住和生活在这一区域的外来人口又没有任何幸福感和长远打算,因此,农民自动自发的城市化只能走一天算一天,处于自生自灭状态。

土地制度改革与双轨城市化并轨

改革开放以来,中国的城市化已经走过快速发展的上半程,下半程的城市化必须转向城市质量提升和城市治理能力的提高,核心是实现政府主导城市化与农民自动自发城市化的并轨,关键是推进土地制度改革,主战场在城乡结合部地区。

第一、改革以地谋发展模式。随着中国经济增长从高速转向中高速,土地的发动机功能减退,土地需求转向引致性驱动,土地出让收入增长波动加大,土地成本上升、净收益下降,继续依靠规划等行政体制调整扩展城市的报酬下降,中央政府必须下决心改革以地谋发展模式,改革土地指标计划管理,严控新城、新区规划,刹住政府换届就换规划扩城市的风气,防范土地相关债务和金融风险,在严格规划和用途管制前提下,发挥市场配置土地资源的决定性作用。

第二、土地结构优化与城市产业升级。产业结构失衡的根源是土地功能引致的土地结构不合理,土地供应结构不改变,城市产业升级就会受阻。可选择的土地结构性改革方案有,控制新工业项目、尤其是大型重点招商引资项目在城市区域落地,鼓励老工业项目向城郊地区或已有工业区迁移,制定明晰的工业用地转经营性用地政策,查处规划调整中工业用地转商业用地时的土地腐败;减少政府用地比例,严控政府大马路、大广场、大办公楼等形象工程用地,优化公共用地布局和结构,增加街道用地、公共空间等方便百姓宜居、宜业;不断增加房地产供地,实行住宅居住性和投资性用地区别供应,遏制住宅投机,制定针对购买性和租赁性住宅的用地政策。

第三、城乡结合部地区的制度融合。由于城乡二元体制的存在,尽管城乡结合部地区伴随城市化进程进入城市版图,但是以上所有方面仍然按农村体制规制,造成这些地区城不城、乡不乡、亦城亦乡的尴尬局面。广东珠三角“三旧改造”、北京50个重点村改造的经验表明,只要真下决心从农民(包括原住农民和几亿栖息在这里的外地农民)权利出发,从城市整体格局考虑,成体系地打破城乡二元体制,将城乡结合部地区纳入城市总体发展规划,承认农民集体土地从事发展城市的产业,允许农民集体利用集体土地融资搞开发,城市政府向原住农民提供均等的公共服务和社会保障,城乡结合部地区就能实现双轨城市化的并轨,城市也能换来很大发展空间,城市范围内的两张皮就能合缝,城市治理问题也能得到大大改进。

第四、土地增值的捕获与城市更新。两个轨道城市化并轨的关键是土地价值的捕获与分享。中国大多数城市已经从外延扩张转向内生发展,城市更新比城市扩张对城市的未来影响更大,无论在政府主导的城市区域还是农民自主的城乡结合部区域都有巨大潜力。在老城区、新城区和城乡结合部区域,政府通过规划、基础设施、投融资、产业发展等政策创新,提高土地价值,相关利益主体分享更新后的土地价值增值,既实现了旧城和城乡结合部改造,也推进了城市产业升级,双轨城市化模式得以融合与并轨。

第五、新移民的融入与居住权保障。城市化的最终目的是城市人的权利平等。两个轨道的城市化,都将外来农民排斥在外。在城市化下一程,公共政策必须根本改变农一代时期将农民视为“过客”的取向,让已经和即将进入城市工作和生活的新生代融入城市。其中最重要的两项权利是子女教育权和相对体面的居住权。后一项权利的实现需要土地制度改革的配套,即允许城市范围内农民存量集体建设用地盖集体租赁房出租,这一改革能起到多赢的效果,城乡结合部农民可以长期分享土地增值的好处,新移民可以实现相对体面的居住,城市政府也可以减少为这些人口提供住房保障的财政负担。