作者:朱富强(河南大学经济学院特聘教授,在中山大学岭南学院任教)

来源:《西部论坛》2019年第2期

【摘要】科斯中性定理为新古典自由主义经济学所崇尚的基于帕累托改进的自由交换提供了理论支持,但无论是在实践应用上还是理论逻辑上,科斯中性定理本身却存在明显的缺陷。主要体现为:(1)它主要满足于存在两个当事者时的逻辑分析,而没有考虑多人交易中存在的核配置困境;(2)它没有考虑交易各方的交易能力,这涉及交易的可行性问题;(3)它还没有考虑当事者偏好的环境依赖性,这涉及交易的意愿性问题。事实上,如果考虑到因财富差异造成的交易能力差异,那么,在一个交易成本为零并可以自由交易的社会中,初始产权界定给穷人将会产生更高的资源配置效率,显然,这是对科斯中性定理的革命。通过对科斯中性定理中逻辑缺陷的剖析,也就揭示了自发市场秩序在扩展中的基础性障碍。

【关键词】科斯定理;产权界定;交易能力;行为经济学逻辑;市场秩序

一、引言

现代主流的新古典自由主义经济学承认市场存在失灵,但它同时强调,解决市场失灵的主要或根本办法只能依赖引入更多的市场力量而非政府力量,因为政府在试图矫正市场失灵时可能会产生更严重的政府失灵,或者要付出更大的成本。譬如,要解决“污染”等负外部性问题,一个根本方法就是建立可转让的排放权而创造出新的市场,由此人们就可以根据自身需要来买卖制造污染的权利,从而使得社会福利达到最大化。为这种主张提供理论基础的就是科斯定理,它论证了产权界定和产权安排在经济交易中的重要性。尽管科斯定理为主流的新古典自由主义经济学人所极力推崇,不仅成为市场化改革的主要理论依据,而且也成为经济学帝国主义的理论依据,但实际上,它并没有严格的逻辑基础,而且也遇到现实问题的严峻挑战。究其原因,科斯中性定理是以一系列不现实的假设为前提的:(1)各方的生产和效用函数都是凸函数,且是共同知识;(2)市场是完全竞争的;(3)交易成本为零;(4)完善的法律体系;(5)没有财富效应[1]。正因为存在着一系列不现实的假定,科斯中性定理无论是在实践应用上还是理论逻辑上都存在明显的缺陷。本文致力于对科斯中性定理的逻辑缺陷审视,来揭示自发市场秩序的扩展障碍。

二、科斯中性定理的缺陷概述

科斯定理主要包括两方面含义:(1)只要交易费用为零且产权明确界定,那么,资源配置的最终结果与权力的初始配置无关,这个结论被称为科斯中性定理(Neutrality Theorem);(2)通过自愿交易与自愿谈判,明确界定的产权将会导致资源的有效配置,达到帕累托最优状态,这个结论被称为科斯有效性定理(Efficiency Theorem)。显然,科斯定理的核心体现为:在竞争的条件下,只要产权界定清晰,总可以找到一个分配方案,使大家都感到满意。一方面,如果交易成本为零,那么,这些交易就会有效地解决稀缺性资源的配置问题;另一方面,如果交易成本大于零,那么,就必须考虑由政府来处理某种行为的有害后果所引起的成本是否会比通过市场来处理更低。同时,科斯定理也表明,外部效应并无特殊之处,也不在市场考虑的范围之内;相反,一旦法庭确定了谁有权采取某种行动,市场交易双方自然就会考虑这些效应问题。也即,外部效应的水平与产权的划分无关,并且,通过自愿交易与自愿谈判可以找寻到使得所有人利益之和最大的契约安排。

科斯定理为新古典自由主义经济学人普遍接受,并被广泛应用到企业产权改革、法律制度安排以及社会政治比较等方面。例如,波斯纳就强调,一个人愿意为一项权利支付的总数就是对资源多大程度上有利于他的决定性的证明,而那些愿意为一项权利支付最多的人被认为是对该权利估价最高的;也即,这项权利将带给他们比任何其他人更多的效用,因而权利应当赋予那些愿意为其支付更多的人。正因为如此,现代主流经济学把实现社会的“财富最大化”视为法律制度的规范性目标,并以交易成本和理性人为前提构筑了其基于理性选择的新实用主义法学体系,从而把旨在追求手段和目的的经济理论运用于对法律制度的理解和改善。然而,科斯定理根本上只是一种理论上的推导,一旦应用到实践就会产生很大问题。这里先就科斯中性定理内含的深刻缺陷作一般性概述。

首先,就科斯中性定理在实践应用中面临的环境而言。第一,即使在一个零交易费用的世界里,法律对资源配置也未必不发生影响,更不要说现实世界完全不是科斯所抽象的虚拟世界,从而会导致有价值的交易并不能达成协议。事实上,在现实社会中会出现这样两类问题:(1)少数谈判问题。当只有较少数目的当事人时,他们可能为利益分配而陷入无休止的争论,从而导致难以达成共识。例如,Salop和White就指出,在美国与反垄断诉讼相关的司法争议最终往往有很高的破裂比例,而且,最终各方支付的法律费用总和常常超过胜诉一方所能赢取的数额[2]。(2)多数谈判问题。当存在众多的当事人时,由于存在谈判的外部性,一些当事人可能存在搭便车的机会主义倾向,从而会导致交易不成功。例如,Card就指出,加拿大和美国私人部门中涉及大量工人的契约谈判中有10%~15%的结果是停工[3]。第二,科斯定理成立与否严格依赖经济环境的界定,而这种条件往往并不实际存在。(1)除非消费者的效用函数是准线性(quasi-linear),科斯中性定理不会成立;而且,准线性效应函数对消费者来说是一个很强的假设(对具有外部性商品的收入效益为零)。事实上,赫维兹给出了科斯中性定理结论成立的充分必要条件:当交易成本为零及产权明晰界定时,导致有效配置的充分必要条件是效用函数为准线性函数,即具有外部性商品的收入效益一定要为零[4]。(2)除非经济环境的信息是完全的,科斯有效性定理也不会成立;而且,即使信息是完全的,合作博弈的经济核(Economic Core)也可能是空集。事实上,Starrett证明,对生产集具有非凸性的外部性而言,有效配置往往难以通过市场机制来达到,也可能不存在均衡价格来支撑有效配置,即第二福利经济学定理不成立[5]。

其次,就科斯中性定理在完全信息下的应用困难而言。即使经济环境的信息是完全的,在零交易成本下,科斯的产权界定也不一定可以实现财富的最大化,更不意味着可以实现社会正义。第一,初始条件效应问题。根据科斯中性定理,资源配置的最终结果与权力的初始配置无关;但是,这没有考虑收入分配效应,也没有考虑双方各自的谈判力量等。第二,良心效应问题。科斯效率主要反映的是社会总体效率问题,而没有剖析收益的具体分配;相反,它还往往错误地将收益和成本等同起来,从而没有考虑购买能力对交易结果的影响。例如,在火车与农场主的案例中,科斯定理认为,立法者无论选择哪一种法规对整个社会的财富都不产生影响。但显然,如果界定铁路公司在任何情况下都要承担责任,那么铁路公司就会更穷,而农场主更富。第三,社会正义问题。科斯定理撇开社会现实考虑而界定的法律往往是专断而不合理的法,从而往往会导致社会正义的丧失,社会正义的丧失又必然会导致长期效率的下降。譬如,在土地私有化过程中,如果一个立法机关通过一项法案,规定只有获取一定文凭(譬如大学本科学位)的人才能被授予一定土地产权,而其他人员只能成为佃农或者从这些土地所有者手中二次购买土地,那么,这种土地私有化制度有效吗?特别是,这种私有化符合社会正义吗?

最后,就科斯中性定理所依赖的产权界定而言。科斯中性定理是以产权能够清晰界定从而形成产权市场为前提的,但现实世界中的产权却往往难以清晰界定。事实上,现代产权不同于传统意义上的所有权:传统的所有权主要是对物而言,表示法律赋予某物的归属标志,而物的所有属性构成一个整体凝结其中而不可分割,并且为一个主体所独有;相反,产权关注经济活动中人的行为,它只有在不同的所有者之间发生利益关系时才有存在的意义,是物进入实际经济活动后所引发的人与人之间相互利益关系的权利界定,从而本质上是多元的且可以分解的。这反映出这样两点:(1)产权是对物之属性在人与人之间的权利界定,是将各种权利对象化,从而本质上呈现为一种权利结构;(2)由于产权界定的对象——物的属性——之丰度往往又难以为人的有限理性所完全测度,从而导致产权是无法充分界定的,产权也仅仅反映了某些已知或可估测属性的界定。显然,正因为产权本身就存在一定的模糊性而无法完全界定清楚,那么科斯中性定理也必然会失去效率。譬如,针对萨默斯将污染工业从发达国家转移到发展中国家的建议,豪斯曼和麦克弗森就指出,并不存在一个污染交易的有效市场,除了因为污染本身是一个外部性的产物外,我们甚至不能知道污染的真实危害。豪斯曼和麦克弗森写道:“如果欠发达国家的人们不知道有毒废物的成分、有毒废物造成的伤害或者废物倾倒和毒化地下水会带来何种后果的话,他们很可能很愿意接受更多有毒废物而仅仅得到一点点补偿。”[6]

三、科斯中性定理中的多人核配置困境

新古典经济学往往以其逻辑的严密性著称,但科斯定理恰恰就源于(个人主义哲学观的)直觉而非数理逻辑的推理和证明。根本上,科斯中性定理只是满足于两个当事者时的逻辑分析,而如果涉及两个以上的当事者则往往会造成科斯定理失效,因为存在大量的没有稳定配置的空核问题。一般地,我们将稳定的大联盟称为核,也即,大联盟中的子联盟无法给其成员提供更大的支付。如果(XA,XB,XC)是一个核配置,那么须满足:XA+XB+XC=V(A,B,C);XA≥V(A),XB≥V(B),XC≥V(C);XA+XB≥V(A,B),XA+XC≥V(A,C),XB+XC≥V(B,C)。显然,此时有:XA+XB+XC≥[V(A,B)+V(A,C)+V(B,C)]/2;也即:V(A,B,C)≥[V(A,B)+V(A,C)+V(B,C)]/2。但显然,现实实践往往并不满足这一要求,这可以借Aivazian和Callen提供的例子来加以说明[7]:

有三个工厂A、B、C,A和B会对C造成负的外部性,A自由生产可得利润3000元,B自由生产可得利润8000元,C自由生产可得利润24000元;如果A完全停产,A和C合并,利润会增加到31000元,如果B完全停产,B和C合并,利润会增加到36000元,如果A和B都完全停产,A、B和C全部合并,利润会增加到40000元;而如A和B单独合并,两者的利润都提高到15000元。上述特征函数可用集合写成:V(A)=3000元,V(B)=8000元,V(C)=24000元,V(A,B)=15000元,V(A,C)=31000元,V(B,C)=36000元,V(A,B,C)=40000元。显然,帕累托最优结果是形成庞大的联盟体V(A,B,C),即A和B都完全停产。问题是,这一结果是否可以实现?与产权的初始配置有无关系?

一般地,如果产权初始归属C,此时帕累托结果也就可以形成,C可以禁止A和B生产;而且,无论是A和B联合行动,还是独立行动都无法补偿C从V(C)走向V(A,B,C)所获得的16000元利益。问题是,如果A和B有权排放烟尘,则结果就会发生变化。一方面,如果C建议分别给A和B支付3000元和8000元作为补偿要求他们停产;但A和B可能通过联合要求得到15000元,他们之间分配(譬如6500元和8500元),而C仅净得25000元。因此,C就可以建议B与之合并,譬如说,补贴B9000元;但是,C和B这种联盟也是不稳定的。事实上,在这个例子中:40000<(15000+31000+36000)/2=41000,不符合上述核配置的要求。也即,包容所有当事人的大同盟不能成为核,从而基于科斯的自由谈判根本上也就无法形成合作。

实际上,很多公共问题都无法简单地依靠市场交易或谈判来解决,即使是市场交易或谈判,也往往借助于特定的正义原则。关于这一点可以看一个莫林提出的例子[8]:4个家庭居住在同一条通往高速公路但没有铺设的公路上,其中A距高速公路0.2里,B距0.9里,C距1.0里,D距2.9里;他们愿意共同分摊公路成本,而每0.1里的成本为1000元,那么,总成本29000元如何分摊?显然,上述特征函数可用集合写成:V(A)=2000元,V(B)=9000元,V(C)=10000元,V(D)=29000元,V(B,A)=9000元,V(C,A)=10000元,V(C,B)=10000元,V(C,A,B)=10000元,V(D,A)=29000元,V(D,B)=29000元,V(D,C)=29000元,V(D,A,B)=29000元,V(D,A,C)=29000元,V(D,B,C)=29000元,V(D,A,B,C)=29000元。从这些集合中我们可以排除一些劣集合,剩下的就是:V(A)=2000元,V(B,A)=9000元,V(C,A,B)=10000元,V(D,A,B,C)=29000元。这是一个存在协作收益的例子,而且,参与协作的人数越多,获得的协作剩余就越大;也就是说,最好的结果是四人共同合作,而且,每一个人的加入都可以增进原先参与者的收益。

问题是,如果每个交易者都希望获得最大的个人利益,那么,就很难在这四个集合中找到一个稳定的核配置。不过,如果摆脱基于个体效用的效率原则之简单思维,而考虑依据某种正义原则,就可以更好地解决这一困境;一般地,实践应用的正义原则往往由一个仲裁者来推动,而任何参与方都可以自由退出。

在上述例子中,一个简单的方案就是平均分摊公共剩余21000元(2000+9000+10000+29000-29000),但这样做的结果是A不需要支付,从而显得不公平;另一个简单的常用规则是与“独立承担”成本成比例的成本分摊原则,即按照每户距离高速公路的里数成比例地分摊剩余21000元,从而得到CA=1160元[2000-21000×2000/(2000+9000+10000+29000)],CB=5220元,CC=5800元,CD=16820元。但是,上述分摊原则也是不稳定的,因为B和C此时支付的共同成本11020元大于两人的集合10000元,因而会选择退出。因此,考虑每一个新加入者都应该使原来当事人收益的增加,我们就可以转向另一正义原则:在核中选择成本分摊,也即,按照谁使用谁出钱的原则。例如,从高速公路到A家这段距离是所有人都使用的,因而这2000元成本由四人共同分摊;而A家到B家这段距离是B、C、D三人都使用的,从而这7000元由三人共同承担……如此类推。这样,最终各自的支付成本就是:CA=500元,CB=2833元,CC=3333元,CD=22333元。显然,通过引入正义原则,我们不仅可以实现最终的帕累托改进福利,而且可以避免在交易中私欲导致的不确定性。

四、科斯中性定理中的交易可行性问题

即使只有两个当事者的情形,而且存在交易的可能,但交易也不一定会发生。究其原因,实际交易是否发生与相关者的交易能力有关,而交易能力又取决于其拥有的财富。一般地,通过交易实现资源的最佳配置的一个关键在于:高效率或高效用者不仅愿意而且能够支付更多的货币,当他增加这种资源或物品的拥有量时,其他个体也就相应地最大化了自己的财富。问题是,高效率或高效用者果真能够支付更多的货币吗?显然,科斯中性定理并没有讨论这一问题。

事实上,“产权界定与资源配置无关”的中性定理是与西方经济学中原子主义个体分析思维相适应的,这种分析思维把人视为没有差异的平等个体,具有同等的信息和机会,只是由于个体的偏好不一致而产生交易的诉求,从而存在一定的交易剩余,并在“无形的手”的牵引下就会出现交易。然而,现实世界中的个体却是异质的,不仅体现在偏好上,更主要体现在资源的占有以及先天的能力上。显然,正是由于存在这种差异,导致了不同的产权界定会带来完全不同的交易情形,从而对社会资源的配置也有重大差异。

我们可以举一个例子,生产三聚氰胺毒奶粉的富有厂主可以获益正80元,而作为穷人的消费者所承担的成本为负100元;现法律将是否生产的权利界定为富有的企业主所有,那么,此时,双方之间可以通过交易实现社会效用的最大化吗?显然,不一定。譬如,穷人只有20元,他又如何能够购买这个权利呢?显然,在这种产权界定下的结果是毒奶粉继续生产,社会总福利为负20元,而穷人只能以额外的代价继续忍受三聚氰胺造成的恶果,其所获得的效用为负100元。相反,我们假设,法律将是否生产的权利界定为贫穷的消费者所有,尽管此时仍然无法进行交易,但社会总福利水平却提高了20元。也就是说,资源配置状况和效率并不是与产权的初始界定无关的。进一步地,如果生产三聚氰胺毒奶粉的富有厂主可以获益正120元,而其他条件不变。那么,就有:当法律将是否生产的权利界定为富有的企业主所有时,将不会发生产权交易,社会总福利水平为正20元,而穷人承担损失;当法律将是否生产的权利界定为贫穷的消费者所有时,将会发生产权交易,社会总福利水平为正20元,而富人和穷人获得的收益都在0~20元之间。

显然,如果法律将是否生产的权利界定为穷人所有,无论是否可以发生产权交易,社会福利水平都至少不会下降;相反,如果法律将是否生产的权利界定为富人所有,很可能因无法进行产权交易而使得社会福利处于低水平状态。事实上,当通过资源重新配置能促进社会效用提高时,就应促成产权交易;而当不能通过资源重新配置促进社会效用提高时,既定的产权安排就是有效。正因为富人比穷人往往更能承担交易成本,因而随机的产权界定总是有利于富人一方;这意味着,在一个可以自由交易的社会中,良性的产权界定应该将产权界定给穷人所有。因此,这里提出了对科斯中性定理的革命:现实世界中的资源配置并不是与产权的初始界定无关的,考虑到因财富差异造成的交易能力差异,在一个交易成本为零并可以自由交易的社会中,初始产权界定给穷人将会产生更高的资源配置效率。

大量的实证研究也表明,在信用约束的情况下,收入不平等将会严重降低社会生产率;因为,在信用约束条件下,穷人的交易将受到严重制约。例如,巴罗的研究表明,收入越不平等,低收入国家的增长速度越慢,而高收入国家的增长速度则越快;之所以如此,是因为低收入国家存在严重的信贷约束,从而会严重抑制穷人的创新动力[9]。同样,张夏准的研究也指出,发展中国家的民众实际上拥有比发达国家民众更强的创新精神,只不过由于缺乏生产技术和发达的社会组织而无法将个体动力成功转变为集体动力[10]。显然,对科斯中性定理的审视具有非常重要的实践意义。事实上,随着人类社会的发展和人际交往的拓展,会出现越来越多的产权关系需要加以界定。对此,科斯中性定理认为,从社会效率角度看,产权界定给谁是没有关系的,而本文给出的结论却是关系重大。尤其是在现实世界中,往往是那些具有权势的人占有绝大部分资源,进而通过法律的形式成为产权人,而科斯中性定理显然为这种行为和现象提供了理论支持。

在很大程度上,正是由于法律将土地、矿产、能源等资源的产权界定给少数权势者,他们基于个人收益最大化原则对这些资源进行竭泽而渔式的开发,并由此产生了显著的外部性;但是,穷人们并没有足够的财力通过购买产权的方式阻止资源开发,往往只能承受开发带来的严重负效应:不仅干净的饮用水源和空气消失了,而且肺癌、哮喘病、白血病、氟中毒、砷中毒、水俣病等也频繁爆发。更为甚者,如果考虑穷人被迫承受的负效用,这些资源开发的社会收益往往是负的。关于这一点,我们只要看一下历史上轰动世界的八大公害事件就明白了:(1)1930年比利时马斯河谷工业区烟雾事件,造成一星期内有60多人死亡,许多家畜也患了类似病症而死亡;(2)1948年美国宾夕法尼亚州多诺拉镇二氧化硫事件,致使发病者达5 911人,死亡17人;(3)20世纪50年代美国洛杉矶光化学烟雾事件,在1952年12月洛杉矶市65岁以上的老人死亡400多人,1955年9月的两天内65岁以上的老人又死亡400余人;(4)1952年英国伦敦烟雾事件,大雾持续的5天时间里丧生者达5 000多人,在大雾过去之后的两个月内有8 000多人相继死亡;(5)1961年日本四日市工业废气事件,至1972年该市共确认哮喘病患者达817人,死亡10多人;(6)1968年日本北九州市、爱知县米糠油事件,食用后中毒而患病者超过5 000人,其中16人死亡,实际受害者约13 000人;(7)1953—1956年日本熊本县水俣市水俣病事件,水俣湾和新县阿贺野川下游有汞中毒者283人,其中60人死亡;(8)1955—1972年日本富山县神通川流域骨痛病事件,1963—1979年共有患者130人,其中死亡81人。正是由于大量的穷人正承受着资源开发所带来的负效应,经济、政治等领域都涌现制度改革的诉求。显然,这里的分析为相关政策措施给出了方向性提示:应该更多地考虑穷人的权益。

当然,有人也许会为科斯中性定理进行辩护,认为科斯定理已经隐含了“所有的人是一样的”这一假定,从而没有穷人和富人之分。问题是,如果人是同质的,那么就根本没有任何交易;而之所以会产生交易,就是由于人的初始禀赋以及偏好是不同的。也就是说,科斯定理在很大程度上是建立在还原论的基础上的,它将具体的社会行为者还原为没有差异的原子个体,从而得出的结论也与具体交易者无关。但试问:穷人和富人、劳工和雇主的谈判能力能够对等吗?为此,陈平指出,科斯的交易成本理论是永动机理论和极端还原论。其实,科斯中性定理只有一个条件:交易成本为零。但显然,这一条件根本无法达致“产权界定与资源配置效率无关”这一结论,因为它忽视了社会中广泛存在的财富效应。一般地,初始禀赋往往会影响个人在特定价格下购买某一商品的意愿,从而财产权的初始分配将通过“财富效应”影响最终资源配置结果。为此,Milgrom和Roberts指出,如果交易成本为零,并且无财富效应,则关于外部性问题的私下交易谈判结果与财产权的初始分配无关,而只由效率因素决定[11]。

同时,迪克西特等人强调,科斯定理的政治价值不在于它对现实的描述,而在于它提供了一个理想化的目标,提供了一个观察现实的参照系,从而有助于我们集中精力去关注那些区别现实与理性的具体方法。那么,这个理想化的目标是什么呢?在迪克西特看来,这就是:如果所有的参与者能够坐下来谈判,如果将所有有经济价值的初始产权分配给这些参与者,并且如果他们可以无成本地进行产权界定并完全履行协议,那么,在不考虑由参与者谈判力量决定的产出分配的情况下,其结果必定是一个有效率的经济计划,而政治将不起任何作用[12]。由此,一些经济学人进一步发展出一个“政治科斯定理”:在给定宪政框架下,给定政治权利(如投票权、游说权等)的初始分配,如果没有政治交易费用的话,将能够实现最优的制度结果,而这一结果并不依赖于政治权利的初始配置。在这种学说支配下,一切社会制度都被视为是自发产生和演化的,社会制度一定会朝不断优化的方向发展。但显然,现实生活中并非如此,社会秩序的内卷化是一种普遍现象,人们所选择的社会制度往往也并不理想。

事实上,上述层层分析揭示出,科斯中性定理的问题并不在于现实世界中存在“交易成本”,而在于它给出理想化目标的逻辑本身就内含着严重缺陷:它错误地将收益和成本等同起来,没有考虑现实世界中参与者在交易能力上的差异,而后一情境将导致自由谈判和交易并不必然会带来有效率的结果。例如,穷人可能对诸如水污染等环境污染所承担的成本更高,但当污染权为富有的企业主所有时,他们并不能购买这种污染权,因而只能以额外的代价继续忍受环境的污染。显然,由于富人比穷人更能承担谈判成本,因而随机的产权界定总是有利于富人一方。更为重要的是,由于现实社会的法律往往是强势者制定的,它往往将一些稀缺性资源的产权界定给富裕者,这种产权分配的结果就是:富人享受了超额的资源租金,而穷人则承受更大的福利损失。显然,尽管这些无效现状是明显的,却根本无法产生资源的重新配置,这就是当前人类社会的现实。然而,受科斯中性定理的误导,很多人认为自由市场总是处于社会福利最优状态,从而极力反对对资源初始配置进行探讨和改革,实际上就是刻意地维护那些强势者的利益。

基于对科斯中性定理的革新,我们可以摆脱新古典自由主义经济学的思维束缚,进而更深刻地审视各种社会现象和社会制度。譬如,随着城市车辆的增加以及交通拥挤程度的加大,北京、上海等地都实行了限制个人汽车数量的制度,其中,北京实行车牌摇号方式,上海实行车牌拍卖的方式。那么,哪种方式更优呢?按照现代主流经济学的观点,当然是上海采取的拍卖方式,理由是:拍卖有助于显示购车者的真实偏好并将资源配置给效用最大者,从而可以实现社会效用的最大化。问题是,这同样是建立在每个人的支付能力都相同的基础上的。但显然,现实世界中每个个体的支付能力是不同的,这样,即使一些穷人有很高的效用,也很可能没有能力获得车牌,从而就难以实现社会效用最大化。相反,如果采取摇号的方式,那些有很高效用但没有交易能力的穷人也可以基于运气获得车牌。从这个角度上说,我们并不能确定车牌拍卖的经济意义就一定优于摇号,更不要说考虑社会正义的意义了。

同时,我们也可以审视处于短缺经济状态的社会主义国家采用数量配给和排队方式来分配消费品的意义,它并不一定比现代主流经济学所主张的通过价格调整来分配消费品差。实际上,当时的社会主义国家可以很容易地引入弹性价格制而使自己更受欢迎,但为何又不这么做呢?一个重要原因就是要照顾到更多穷人的利益。当然,有人又会质疑说,西方的生活水平更高呀,这可以说明西方由市场分配的制度更有效。但这显然是分解谬误(Fallacy of Division):从群体具有某特征来推导出群体的每个成员也具有该特征。在现代经济学界,一些人从欧美发达国家拥有更高的经济发展和福利水平中就想当然地认为,现代主流经济学优于古典经济学等早期经济学,西方文明和制度都优于儒家文明和中国社会。他们仅仅看到西方平均生活水平,而没有看到生活水平的差距。事实上,整个西方社会的收入差距在过去300年间是不断拉大的,只是在“一战”和“二战”期间由于出台一系列有利于穷人的产权安排才出现收入差距的缩小。更为甚者,发达国家内部收入差距缩小的这段时期,也正是国家之间收入差距拉大的时期。这意味着,国际产权界定是不利于穷国的,富国的生活水平整体上升也是以穷国为代价的。所以,瑟罗强调,历史上是民主制的政府而不是市场造就了中产阶级[13]。

五、科斯中性定理中的交易意愿性问题

资源是否能够向高效率或高效用者流动,除了涉及交易的可行性问题,也涉及交易的意愿性问题。其中,交易的可行性涉及当事人的交易能力,进而与社会收入结构有关;交易的意愿性则涉及当事人的心理偏好,而当事者的心理偏好存在着明显的环境依赖性。基于偏好的环境依赖性以及由此衍生的交易的意愿性,我们可以从另一维度审视科斯中性定理:它主要是基于数理的形式逻辑而不是基于人的行为逻辑,从而往往违背人的行为逻辑。究其原因,数理逻辑的一个重要特征就是:物品的效用和价值具有非位置依赖性,同一个体处于不同地位对物品的效用和出价具有一致性。但是,这明显有悖于人的行为逻辑:人在不同情境下对同样一元钱的认知是不同的。这已经为大量的经验研究和实验研究所证实,现代实验经济学还发展出一系列的心理效应来加以说明。

比如,行为心理学家提出的偏好逆转效应(Preference Reversal Effect)。这个效应的提出最早源于心理学家利希滕斯坦(Lichtenstein)和斯洛维奇(Slovic)所做的一个实验。受试者在期望价值大致相似的两个赌局之间进行选择:一是赢钱概率大的P(即可能性Probability)赌局,以大概率赢得少量的钱(如以35/36的概率赢得4美元),这是相对确定的;二是赢钱金额大的S(即美元符号“$”)赌局:以小概率赢得大量的钱(如以11/36的概率赢得16美元),这是比较冒险的。实验过程是:第一阶段,受试者被询问愿意选择哪一个选项;第二阶段,受试者被要求对每个赌局做出评价。评价方式是:假定受试者拥有赌局权,那么,他们愿意出售每个赌局的最低金额是多少;假设受试者没有赌局权,那么,他们购买每个赌局时所愿意支付的最高金额是多少。实验结果是:在第一阶段,大多数人都选择了P赌局,因为他们更希望赢钱的概率大一些;在第二阶段,在第一阶段选择P赌局的受试者往往会赋予S赌局更高的价值。利希滕斯坦和斯洛维奇将这种现象称为偏好逆转效应:偏好物品A而不是B的受试者,对物品A的意愿支付价格(WTP)或意愿接受价格(WTA)大多小于物品B[14]。显然,偏好逆转效应表明,人们的选择与其对价格评估并不一定一致。

再如,行为心理学家提出的禀赋效应(Endowment Effect)和损失厌恶效应(Loss’Aversion)。利希滕斯坦和斯洛维奇的上述实验也揭示出这样一个长期熟视无睹的现象:人们对同一商品的意愿支付价格(WTP)和意愿接受价格(WTA)之间往往存在明显差异。2017年诺贝尔经济学奖得主塞勒(Thaler)进一步将这种现象称为禀赋效应:你拥有的东西属于你的一部分禀赋,与你即将拥有的那些东西相比,你更看重自己已经拥有的东西[15]。也即,人们往往会赋予其拥有的东西比未拥有的同样东西更高的价值。塞勒举例子说,A教授有收藏葡萄酒的爱好,他经常从拍卖会上买葡萄酒,其中有些酒买来时只有60元,现在已经涨到了600元;A教授在某些特殊日子会打开一瓶葡萄酒喝,但绝不会花600元买一瓶葡萄酒喝,他也不愿意按照市场价出售自己收藏的葡萄酒,即使有人出价800元一瓶也不行。事实上,如果价格在300元到800元之间,A教授往往是既不买也不卖。问题是,如果A教授愿意喝掉一瓶能卖600元的酒,为何他又不愿意花高于300元买一瓶这样的酒呢?如果他不愿意买这样的酒,为何又拒绝接近800元的卖价呢?那么,如何理解禀赋效应所带来的巨大价格差呢?要知道,这与标准经济理论存在明显的矛盾。但是,它却可以通过厌恶损失效应得到很好的解释。损失厌恶效应指出,同量的损失带来的负效用要大于同量收益带来的正效用,因而人们在面对同样数量的收益和损失时往往更难以忍受损失。2002年诺贝尔经济学奖得主卡尼曼举例说,如果有两个方案:A为分别以50%概率拥有100万美元和400万美元,B为确定性地拥有200万美元。那么,绝大多数人都会选择B,而不是期望收益更高的A。同样,按照厌恶损失效应的解释,A教授在决定买还是卖时取决于参照点,即其是否拥有这瓶酒:如果拥有这瓶酒,那么他卖时就需要考虑放弃这瓶酒的痛苦;如果不拥有这瓶酒,那么他买时就要考虑得到这瓶酒的乐趣。也即,根据损失厌恶效应,两者的价值并不相等。正是由于A教授因藏酒被拿走所遭受的痛苦远大于他得到同样一瓶酒的快乐,因而他不会购买一瓶价钱一样高的酒。

事实上,大量的社会现象都表明,对大多数人来说,在他们愿意为他们并不拥有的某个物品支付的货币数量和他们已经拥有某个物品而愿意交易它的货币数量之间存在一个差额。当然,对这个差额还可以做进一步的说明:(1)对不同人来说,这个差额的大小往往存在显著差异,穷人的损失厌恶效应往往更明显;(2)这个差额既可能是正,也可能是负,关键在于不同的心理作用。不管如何,这些心理效应都会影响人们的交易意愿,从而也就会对科斯中性定理提出挑战。这里再从两方面加以说明。

第一,人们往往会对已经拥有的东西不珍惜,而总是觊觎其他人的东西。“这山望那山高”“别人碗里的粥料更多”以及“家花不如野花香”等谚语就反映了此种倾向。一个经典的实验就是信封交换博弈实验:两个信封里面随机地装着一定数目奖金,其中一个信封内的钱是另一个信封钱的2倍;两个受试者A和B都知道这一信息,但每个人都只知道自己信封的具体数目。而且,如果两人都想交换,那么只要付1元手续费就可以交换;那么,A和B是否应该交换呢?显然,根据期望效用最大化原则,两人都会愿意进行交换。问题是:因为用来分配的钱是固定的,因而双方交换信封并不可以都得到改善,即交换至少会使一人受损。事实上,尽管人们往往认为别人的配偶更漂亮、更贤惠,但大量的婚姻调查认为,离婚次数越多就越不幸福,而且,原配夫妇往往更幸福。同样,基于同一原理,人们往往因为东西失去了才会觉得珍惜,从而愿意花费大代价换回来;尽管根据效用原则,这种流动似乎增加了社会总财富,但显然造成了社会财富最大化的内在不稳定。德沃金写道:“通过使财产从甲向乙转移,然后再从乙向甲转移,如此不断循环,社会财富获得了增长。在这样的条件下,也就是说,财富最大化是一个循环标准,那么它在社会增量标准中是一个极令人讨厌的财富。”[16]

第二,人们往往会特别珍惜自己的东西,当其他人希望交换时更是如此。“敝帚自珍”“青毡旧物”等成语或典故就反映了此种倾向。德沃金认为,这种现象更为常见:人们对其拥有的某个物品的开价比为了得到它而愿意支付的货币更多。事实上,大量的实验也表明,WTA 平均值经常比WTP平均值大好几倍。例如,Knetsch和Sinden做了一个实验:给一半受试者发彩票,另一半发3美元;同时,为持彩票的受试者提供以3美元出售彩票的机会,并允许持货币的受试者用3美元购买彩票。实验结果是:82%的持彩票受试者保留彩票,而38%的持货币受试者愿意买彩票[17]。再如,根据北美猎鸭者提供的数字,他们每人最多愿付247美元维护湿地,但最少要1044美元才同意转让[18]。更为典型的例子是,目前社会中广泛存在的“钉子户”,如果让他们掏钱来购买目前的这种居住环境,是无论如何也达不到他们搬迁时所索取的高价的。此外,在当前房价水平下,社会大众普遍不愿意买房,同时那些只有一套住房且又暂时闲置的人又往往不愿意以目前的价格出售房产;这也意味着,当住房配置在不同人手中并不必然导致交易的进行,初始产权配置在投机者手中时会导致闲置,而初始产权配置在自住者手中时则会导致使用。为此,德沃金写道:“得到财富最大化的最终配置将会有所不同,即使在相同的初始配置条件下,它也得依赖于直接交易得以产生的某个秩序。”[16]309

可见,现代实验经济学对生活世界中的人类心理及其相应行为逻辑的揭示,有助于我们进一步反思科斯中性定理的意义和价值。根本上,科斯中性定理并不是建立在行为逻辑而是建立在数理逻辑基础之上,没有考虑产权的初始界定对人们交易能力和交易偏好的影响,没有考虑效用本身就是一个环境依赖的主观产物。由此拓宽视野,我们就可以从实践应用和理论逻辑两方面认识到科斯中性定理内在的深刻缺陷:一是没有考虑多人交易中存在的核配置困境,二是没有考虑交易各方的交易能力差异,三是没有考虑当事者偏好的环境依赖性。事实上,当污染权为富有的企业主所有时,尽管穷人可能对诸如水污染等环境污染所承担的成本更高,但其并没有能力购买这种污染权而只能以额外的代价继续忍受环境的污染;同样,由于人的心理偏好是环境依赖的,即使我幸运地花10元钱获得了广州亚运会的比赛门票,但我也不愿意以100元的价格卖掉他们,尽管如果这张门票丢失了我甚至不愿花20元钱来买它。显然,在真实世界中,我们必须考虑这些因素,因此,资源的配置状况以及使用效率就不是产权界定无涉的了,相反,初始产权界定给谁,对交换能否展开、产权如何流动以及最终资源的配置效率具有非常重要的影响,这些都证伪了科斯中性定理。

六、科斯正定理与自由谈判效率

科斯定理指出,如果不存在交易成本,无论初始产权如何界定,个体间的自由谈判总可以导致资源配置达到帕累托有效。同时,由于只有在完全竞争市场中,完备信息假定才符合交易成本为零的假设。为此,斯蒂格勒将科斯定律表述为:在完全竞争条件下,私人成本将等于社会成本。这也意味,在交易成本为零时,可以通过明确界定的产权之间的交易实现资源的最佳配置,此时外部效应自动消失了。正因为如此,科斯定理为自由市场提供了理论支持:自生自发的市场秩序具有不断扩展倾向。问题是,科斯中性定理本身是建立在一系列严格条件的基础之上的。

其实,“科斯定理”有正反两种表达形式:(1)交易成本为零时,资源的最终配置效率与产权的初始界定无关,当事人的私下交易可以解决外部性问题并实现帕累托最优,这就是“科斯中性定理”或“科斯第一定理”;(2)交易成本不为零时,财产权的初始分配将影响最终资源配置,这是“科斯正定理”或“科斯第二定理”。而且,不论从逻辑上说,还是科斯本人的多次直接说明,都反映出,第二种解释是科斯想传达的本意。这有两方面的基本依据:(1)科斯定理的零交易成本假设是不现实的,更不要说,如果交易费用为零,产权本身也就不重要了;(2)科斯在1937年发表的《企业的性质》一文中强调,交易成本不为零是理解企业的关键。然而,现代主流经济学教材却更多地强调“科斯定理”的第一种描述,这种观点更为国内经济学人所宣扬。为此,科斯曾抱怨道:“我的观点是,我们需要把正交易成本直接引入经济学分析,从而使我们能够研究现实中的世界。但我的文章并没有起到这样的效果。期刊中的广泛讨论几乎全部集中在‘科斯定理’——这个关于零交易成本世界的命题上。”[19]

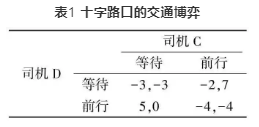

尤其是,面对交易成本不为零的情况,还派生出如何选择产权制度的“科斯第三定理”:在存在交易费用的情况下,由政府来确定初始产权安排就可能使社会福利得以改善,并且这种改善可能优于其他初始权利安排下私人交易所实现的福利改善。然而,新古典自由主义经济学人却往往坚持,即使市场交易存在成本,在产权明确界定的情况下,当事人也会通过一致同意的契约找寻到费用较低的制度安排。但显然,这里存在着一个谈判效率的问题。关于这一点,我们可以分析简单的交通现象。如图1所示:有两辆在一条道路上相向行驶的车C和D同时达一个十字路口A,此时C要左转而D要直行,那么,如何解决他们之间的矛盾呢?

实际上,上述问题可以写成表1所示的博弈矩阵。显然,帕累托最优的状态发生在矩阵的非对角线上,并且需要存在一定的协调机制。问题是,如何协调呢?按照目前流行的产权学派理论,应该建立一个市场以出卖使用路口的权利,并且需要存在一个站在路口中间的拍卖者,快速地从两个司机那里接受出价,然后再将优先使用权卖给出价较高者。显然,这里的价格设在5和7之间,并且向左转的车将得到使用路口的优先权。然而,在现实中,这是非常难以出现的情形,即使出现,这种机制也可能是既麻烦又高成本的。因此,这里就出现了另外一个方法:颁布一个交通规则,并且强迫每个人都在被允许开车上街之前学习它。2005年诺贝尔经济学奖得主谢林写道:“发明交通信号的人一定有化繁为简的天赋。他认识到在两条街道的交叉处,因为人们互相影响而会出现混乱和时间损耗;也许出于个人的经验,他发现行人的自律和相互礼让无法解决这一通行问题,在这里,即使那些很礼貌的人也会因为相互等待而耽搁时间。而一旦人们对自己过马路的时间判断错误,就会引起碰撞事故”;实际上,“交通信号提醒我们,尽管计划管理往往与控制联系在一起,协调通常才是关键因素。”[20]

当然,交通规则的颁布往往是一个社会习俗的产物,如中国内地和中国香港地区就存在两种不同的规则。雅赛指出,“契约是习俗之父;先例方便了谈判和协商,甚至干脆使谈判和协商成为多余的;习俗省却了契约。”[21]在很大程度上,所有规则都源于习惯,这种习惯或者是长期演化而来的,或者是由于某些特定因素触发的。显然,一旦由权力强制引入一种制度后,就会产生制度本身的自我约束性;而且,在权力的强制力消失以后,仍可能作为稳定的制度继续运作,这就是制度演化的路径依赖和路径锁定效应。事实上,即使是那些并不是最有效的制度与习惯,也可能仅仅因为历史上采用它们的集团处于支配地位,而渗透到新加入的人群之中。典型的例子就是国际商业用语——英语,它并不见得就是最完善、方便和有效的语言,但由于早期的英国以及随后的美国强大而得到推广,今后也可能成为长期的世界通用语言,即使在说英语的国家衰落以后也是如此。这也就是习惯或制度的自我强化效应。

七、自由谈判为何不尽如人意

一般认为,科斯中性定理为基于帕累托改进的自由交换提供了逻辑支持,进而也就为市场有效的福利经济学第一、二定理夯实了理论基础,从而为新古典自由主义经济学所推崇和鼓吹。但上述分析却表明,科斯定理纯粹是一种形式逻辑游戏,没有考虑具体的人类行为逻辑,甚至也没有考虑更为复杂的推理问题;相应的,它不仅难以说明为何现实世界中的谈判总是那么无效,而且还漠视了自由市场的内在缺陷。为了说明这一点,这里再对福利经济学第一、二定理作一审视。究其原因,这两大定理和科斯定理一样也是以完全竞争为前提的高度抽象,它们的现实基础并不“牢靠”。实际上,只要主要的假定发生哪怕是很小的变化,这两大定理就不成立了[22]。

事实上,福利经济学第一定理认为竞争性均衡必然是帕累托最优,但这一定理成立所需要的苛刻条件却很难在现实中得到满足。具体表现为:(1)信息的不完全性。它一方面导致外部性的产生,另一方面使得市场力量不均衡,都意味着市场并不是完全竞争的。(2)完全市场和竞争市场之间的二律背反。完全市场一方面意味着对于所有不同的商品都存在对应的市场,另一方面也意味着竞争的隔离。(3)价格作为信号本身内含着悖论。价格一方面反映了市场的供求信息,另一方面又没有也不可能包含搜寻的成本信息,否则人们就会失去搜寻信息的动力。同样,福利经济学第二定理认为,帕累托最优总能通过市场机制来实现,但这一定理也要求严格的假设条件。例如,“格林沃德—斯蒂格利茨定理”指出,当市场不完备、信息不完全时,市场从来不会自己达到限制性的帕累托最优[23]。

同时,哈耶克等之所以推崇自生自发市场秩序,就在于他们认为,这种市场机制有助于行为主体充分使用基于特定时间和地点的个人知识,从而能够做出正确的决策和规划。但显然,这又过分夸大了个人信息在决策中的重要性,也夸大了市场价格所包含的信息。布瓦索就指出,新古典系统对信息问题做了两方面的简化:(1)假定除了自己生产可能性的知识和兴趣外,个人只要拥有另一理性信息——价格,就可以履行任务,也就是说进行交易的商品在交易中难以捉摸的复杂情况被全部编制在概括性的价格数据上;(2)假定交易人没有明显的信息隐藏,经济中的价格信息到处可得,这足以推动自我调节的市场交换过程走向平衡[24]。但显然,这两点都与现实相差很远。诺思就指出,现实市场之所以有交易费用,就在于信息是有成本的,而且是不对称的;而且,无论行为人发展出怎样的制度去规制人类的互动,总会在一定程度上导致市场的不完美,总存在欺诈和搭便车行为。因此,“在人类的行为特征既定的条件下,人们根本无法设计出既能解决复杂的交换问题又能避免一些不相容的激励的制度。”[25]

此外,尽管新古典自由主义经济学认为,市场竞争可以将一切供求信息都转化成价格信号,而利用价格信号就可以将各种知识转化为共同知识;但实际上,市场的价格信息也永远不可能是完全的,不可能包含所有私人的信息,否则,人们搜集价格信息就变得毫无意义。同时,正是因为在纯市场中信息的获得是需要成本的,从而产生了信息节约和信息共享的要求。那么,如何实现信息节约和信息共享呢?这又产生了信任的要求,需要借助伦理认同这一粘合剂。韦森写道:“‘囚犯困境’博弈的发现在经济学的根基上意味着对新古典经济学的‘市场竞争万能论’信条的否定,这一发现实际上也似乎把‘伦理无涉’的现代经济学逼到了非考虑市场经济伦理维度和道德基础不可的‘墙角’。”[26]这可以从两个方面加以理解:(1)在现实世界中,个体最优和集体最优以及帕累托改进之间并非是一致的;(2)信息的不完全又进一步限制市场的有效性。相应的,应该引入伦理、信任等其他社会机制来克服市场机制的不足,从而促进社会合作和分工半径的持续扩展。

不幸的是,面对显而易见的逻辑缺陷,新古典自由主义经济学却依旧信奉纯粹市场机制的有效性,或者将基于行为功利主义的效率原则作为行为的伦理基础。例如,1976年诺贝尔经济学奖得主弗里德曼在一篇具有相当挑衅性的文章《企业的社会责任就是增加利润》中就明确把经济伦理化约为增加利润的义务,把道德化约为商业。在很大程度上,正是由于市场原教旨主义的日益偏盛,市场主体越来越倾向于基于行为功利计算来评价个体行为,其结果就是,原先作为社会凝聚纽带的社会伦理逐渐解体,并进而导致社会凝聚力的全面下降和瓦解。为此,乔治写道:“一些评论家将美国体系特别归结为功利主义与道德软化。他们认为美国的富足正在侵蚀其工业结构与繁荣状况。人们对伦理道德大肆排斥,取而代之的是放纵挥霍与享乐主义。效率至上与迅速发展也存在消极作用,它造成了奢侈浪费与人为商品废弃现象的蔓延。生产出的产品并不追求尽可能长的使用寿命,因为这样做可以创造持续的更新需求从而保证产品的长期销路。……整个美国社会弥漫着一种盲目乐观的情绪,人们相信事情会越来越好,物质产品的丰富将会永远延续,只要认真关注现状,未来自然错不了。我们将会为这种乐观付出代价,甚至是整个未来。”[27]

最后,需要指出,市场机制的有效性也以自由竞争为基础,而企业组织的持续发展又会促使规模不断扩大。问题是,市场规模的扩大和市场竞争之间却存在着二律背反:市场规模的扩大将促进分工的深化,而分工所产生的内生优势又导致报酬递增,在一定市场容量下,报酬递增引起的规模经济必然限制市场竞争,从而导致实际的垄断趋势。正因为如此,斯蒂格勒指出,斯密提出的市场容量限制劳动分工这一定理实际上造成了一个两难困境:如果确是市场容量限制了劳动分工,那么,典型的产业结构就必定是垄断;如果典型的产业结构是竞争,那么这一定理就是错误的。新古典经济学之父马歇尔也充分认识到这一问题,但由于他既不愿放弃报酬递增,也不愿放弃竞争,于是就在研究方向上做了一个重大转换:放弃了内生优势的解释,而把外部经济视为规模经济的主要方面。这样,就形成了一个鸵鸟式的分析逻辑:报酬递增并不必然导致实际的垄断趋势,因为外生规模经济与完全竞争是相容的。正是由于马歇尔把规模经济引向外生经济,经济学从此不再研究生产中的分工问题,而是转向对给定组织结构下资源配置问题的研究。问题是,马歇尔的分析并没有真正解决问题:由内部经济到外部经济的转换虽然可以解释产业进步过程的一些方面,却忽视了更重要的内生优势,而内生优势必然会产生产品主流化和产业集中化。

八、结语

新古典自由主义经济学对市场机制的推崇主要基于以下两点:(1)市场机制的作用使得资源获得最有效的配置,科斯中性定理就表明了这一点;(2)资源的自由流动还会导致个体福利的帕累托改进,这是福利经济学第一、第二定理的基本内涵。同时,这两者实际上也是相通的:科斯中性定律强调产权界定与资源配置的无关性,福利经济学第一、二定理则论证自由交易是实现社会福利最大化的资源配置的充要条件。不过,本文从多方面证明,科斯中性定理只是一个与现实世界不符的纯粹抽象演绎,从而也就无法具体应用于社会实践;同样,有效市场说以完全理性和完全信息为前提,这在现实生活中往往是满足不了的。在很大程度上,科斯中性定理仅仅为我们在处理现实问题时提供一些有意义的启发:有时通过谈判就可以解决的问题就不需要由外来力量来强制干涉,或者说,政府作用主要在于为当事双方提供一些明确的谈判或交易起始点或规则,而不应该强制执行某种特定方案。但无论如何,我们不能将科斯定理当成一种自然规律,并囿于这个定理来理解和处理复杂的社会经济问题。

参考文献:

[1] HOFFMAN E,SPITZER L. The Coase Theorem:Some experimental tests. Journal of Law and Economics[J]. 1982,25(1):73-98.

[2] SALOP C,WHITE J. Private antitrust litigation:An introduction and framework[M]//WHITE L J. Private antitrust litigation[M]. Cambridge:MIT Press,1988:43.

[3] CARD D. Strikes and bargaining:A survey of the recent empirical literature[J]. American Economic Review,1990,80(2):410- 415.

[4] HURWICZ L. What is the Coase Theorem?[J]. Japan and the World Economy,1995(7):49-74.

[5] STARRETT A. Fundamantal nonconvexities in the theory of externalities[J]. Journal of Economic Theory,1972(2):180-199.

[6] 豪斯曼、麦克弗森.经济分析、道德哲学与公共政策[M].上海:上海译文出版社,2008:18.

[7] AIVAZIAN A,CALLEN L. The Coase Theorem and the empty core[J]. Journal of Law and Economics,1981,24(1):175-181.

[8] 莫林.合作的微观经济学:一种博弈论的阐释[M].上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2011:16-17.

[9] 赫尔普曼.经济增长的秘密[M].上海:中国人民大学出版社,2007:83.

[10] 张夏准.资本主义的真相:自由市场经济学家的23个秘密[M].北京:新华出版社,2011:156.

[11] MILGROM P,ROBERTS J. Economics,organization and management[M].Prentice-Hall,Inc,1992:596.

[12] 迪克西特.经济政策的制定:交易成本政治学的视角[M].北京:中国人民大学出版社,2004:27-28.

[13] 瑟罗.资本主义的未来[M].北京:中国社会科学出版社,1998:241.

[14] LICHTENSTEIN S,SLOVIC P. Reversals of preference between bids and choice in gambling decisions[J]. Journal of Experimental Psychology,1971,89(1):46-55.

[15] THALER H. Toward a positive theory of consumer choice[J]. Journal of Economic Behavior and Organization,1980,1(3):36-60.

[16] 德沃金.原则问题[M].南京:江苏人民出版社,2005:308.

[17] KNETSCH L,SINDEN A. Willingness to pay and compensation demanded:Experimental evidence of an unexpected disparity in measures of value[J]. Quarterly Journal of Economics,1984,99(8):507-521.

[18] 雷斯曼.保守资本主义[M].北京:社会科学文献出版社,2003:48.

[19] 科斯. 企业、市场与法律[M].上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2009:14.

[20] 谢林.微观动机和宏观行为[M].北京:中国人民大学出版社,2005:98-99.

[21] 雅赛.重申自由主义[M].北京:中国社会科学出版社,1997:105.

[22] 阿克塞拉.经济政策原理:价值与技术[M].北京:中国人民大学出版社,2001:82-85.

[23] 斯蒂格利茨.政府为什么干预经济:政府在市场经济中的角色[M].北京:中国物资出版社,1998:72.

[24] 布瓦索.信息空间:认识组织、制度和文化的一种框架[M].上海:上海译文出版社,2000:14.

[25] 诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2008:149.

[26] 韦森.经济学与伦理学:探寻市场经济的伦理维度与道德基础[M].上海:上海人民出版社,2002:115-116.

[27] 乔治.经济伦理学[M].北京:北京大学出版社,2002:15-16.

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Ze59cIvnvojZO7cclw7Mrw