摘要:在全球化背景下,中国为满足日益增长的本土和国际市场的消费需求而不断提高的对土地资源的需求,不仅对本国土地资源的可持续利用构成严峻挑战,也对全球土地资源的配置格局产生了重要影响。因此,准确测算中国与其他国家或地区的外贸隐含土地资源的流动状况及其变化发展趋势,已经成为有效评价中国与世界土地资源供需结构现状、相互依存程度以及可持续支撑能力的重要前提。本文首先对20世纪末以来与中国相关的贸易隐含土地资源的实证研究文献进行了梳理,总结了这一时期实证研究的主要发现:单就粮食外贸而言,中国是隐含土地资源的净进口国;从全部商品、服务贸易角度看,多数研究证实中国是隐含土地的净出口国;中国人均土地资源消耗水平(土地足迹)显著低于世界平均水平;中国在隐含土地国际流动中扮演着“资源中枢”的角色。文献研究表明,研究方法与数据来源对研究结果有重大影响,多数用实物方法测算的结果显示中国是隐含土地的净进口国,而多数用投入产出分析方法测算的结果则显示为净出口国。文章在讨论上述实证研究发现所包含的政策含义基础上,从产业政策、贸易政策以及资源环境治理角度提出了相关对策建议。最后,文章就未来研究的重点及方向提出两点展望:第一,当前隐含土地资源实证研究的一项迫切任务是通过提高数据质量和改进研究方法提高研究结果的精度和信度应当成为当前隐含土地资源实证研究的一项迫切任务;第二,重视贸易对全球供应链参与各方所造成的非中性资源环境影响问题,并从多维度和多资源环境要素角度深化对该问题的理论探讨和实证研究。

关键词:隐含土地;实证研究;投入产出分析;非中性的资源环境影响

基金项目:国家社会科学基金项目“中国对外贸易中的隐含资源环境要素流动问题研究”(批准号:14BJY067)。

作为世界上人口规模最大,而人均耕地面积不到世界平均水平二分之一的新兴经济体,随着人民生活水平的不断提高和消费结构的不断升级,中国在粮食需求方面的对外依存度越来越高[1]。联合国粮农组织统计显示,2013年,中国的食物净进口已占其全部食品消费的6.7%[2]。与此同时,中国作为“世界工厂”的经济地位意味着,其稀缺的土地资源又以隐含在各种出口商品中的方式源源不断地输出到世界各地。中国为满足日益增长的本土和国际市场的消费需求而不断提高的对土地资源的需求不仅对本国土地资源的可持续利用构成严峻挑战,也对全球土地资源的配置格局产生了重要影响。因此,准确测算中国与其他国家或地区的贸易隐含土地资源的流动状况及其变化发展趋势,已经成为有效评价在全球化背景下中国与世界土地资源供需结构现状、存在的问题并判断其未来走势的重要前提。20世纪末以来,随着中国人地矛盾问题及其对外部世界造成的外溢效应日益突出,以及数据可得性的提高和计算能力的增强,从消费或贸易隐含角度评估中国土地资源消耗的实证研究得到重视并取得了重要进展。但从作者掌握的文献情况看,目前尚未有针对上述研究进展进行专门总结和评述的文献面世。本文试图对这一时期以来与中国相关的隐含土地资源的实证研究文献进行梳理,在总结研究进展及主要研究发现的基础上,讨论现有研究、特别在研究方法上存在的主要问题,以及相关研究发现的政策含义,以期对未来隐含土地问题研究及相关决策提供有益参考。

1. 研究现状概述

随着经济全球化程度的不断加深,国际贸易已经成为众多国家通过境外生产来满足和改善本土消费的重要渠道,国际贸易不仅造成生产和消费的异地化程度不断提高,还导致生产环节的配置也越来越呈现全球化的趋势。一辆出口海外的中国本土装配的汽车,其零配件可能来自世界各地。在这种格局下,传统的基于本土直接投入来测算资源消耗的方法已经无法准确评价一个单一国家的生产和消费活动造成的资源消耗状况,研究和决策者需要一套溯及从生产到消费的整个供应链、涵盖资源的直接和间接消耗的评价方法才能更好地把握一国满足自身消费需求所实际消耗的本土资源,以及对境外资源的依赖程度。在此背景下,一些致力于从最终需求而不是生产角度评价其引致的直接和间接土地资源消耗的概念框架及测算方法开始兴起。

尽管早在20世纪60年代,就有学者提出了“幽灵面积”(ghost acreage)的概念,用以描述隐藏在农产品贸易背后的看不见的土地资源消耗[3];但针对土地使用,特别是隐含在贸易活动中土地使用的实证研究,是从20世纪末左右随着区域和全球维度上粮食生产和贸易数据的日渐完善而开始大大增加的。从概念界定角度看,研究者相继提出了生态足迹(Ecological Footprint,EF)、土地足迹(land footprint)、虚拟土地(virtual land)、隐含土地(embodied or embedded land)等概念用以描述人类消费行为造成的土地资源影响。例如,Rees和Wackernagel在20世纪90年代就提出了“生态足迹”的概念,并将之定义为“地球上能连续满足既定人口的资源消费需求,并吸纳其制造垃圾的具有生产力的土地和水域面积的总和”[4]。Bruckner等[5]提出,“土地足迹”相关指标旨在从消费视角刻画基于土地的商品供应链条以及与此关联的土地系统。Yu等[6]用“隐含土地”概念指代产品生产过程中直接和间接使用的土地资源,并认为对隐含土地的测算作为一种基于消费而不是生产的土地使用测算方法,更有助于考察本地消费对整个供应链条沿线造成的资源环境影响。中文文献则普遍使用“虚拟土”或“虚拟土地”概念指代“商品和服务生产过程中所需要的土地资源数量”,并强调其以虚拟形式隐形或隐含于产品中的特性[7-8]。由此可见,部分中文文献虽未直接使用“隐含土地”的概念,但对其隐含于产品中的虚拟特性的描述表明,虚拟土地与隐含土地具有一致的内涵。Habucek&Feng[9]也认为虚拟土地和隐含土地概念可交替使用,均指溯及全供应链的直接和间接土地消耗的总和。

从对消费或贸易隐含土地的测算和评估办法看,自20世纪90年代后期开始,Wackernagel和Rees自主开发了国家足迹账户(National Footprint Account)方法用来测算各个空间维度的生态足迹。2003年他们建立国际智库全球足迹网络(GFN),对外发布全球近150个国家的生态足迹,其方法和数据在学术界得到了广泛运用[4]。与此同期,运用实物量测算土地足迹的方法也开始出现,这一方法通常根据单位农产林品的土地需求(或土地消耗系数)及其在特定区域和时期内的产量及贸易量来测算其对土地资源的占用或消耗情况,因而主要涵盖农林等初级产品及粗加工产品生产造成的直接土地消耗。由于生态足迹或基于实物量的测算方法无法追踪所有农林产品的最终用途,而投入产出分析(IOA)却因为可以借助产业间的投入产出关系来追溯所有资源消耗的最终需求源头,进而能清晰把握不同经济体之间的土地资源的转移活动和相互依存程度,而更为受到学术界的青睐。自1998年Bicknell et al将IOA运用于新西兰土地使用评估以来,从不同空间维度运用IOA进行土地资源消耗评估的实证研究陆续开展起来,2010年后更是呈现出强劲增长的势头[10]。

就以中国为研究对象的成果来看,Hubacek&Sun[11]最早运用IOA对中国未来土地需求进行了情景模拟分析,根据中国经济社会状况(如技术进步、城市化、消费结构变化、人口增长等)变动趋势预测了2025年中国的土地需求状况。在此基础上,Guo等[4],Chen&Han[10],Han&Chen[3]等基于不同数据来源,对上世纪80年代中期以来中国土地或耕地资源的消耗规模、强度、结构及其对外贸易的变动状况和发展趋势进行了时间序列分析。基于对中国粮食对外依存问题的关切,Qiang等[12]、Ali等[2]主要根据粮食生产和贸易数据,运用实物量测算方法揭示了中国对外开放以来粮食贸易规模和结构的变化及其对中国及世界土地资源使用的影响。Weinzettel等[13]、Yu等[6]等根据土地资源的全球流动状况,揭示了土地用途置换加剧全球土地资源不均衡配置的格局,以及中国在全球土地资源流动网络中所扮演的特殊角色。

从中文文献的情况看,自本世纪初开启对虚拟土地及其战略的研究以来,粮食安全问题始终是相关研究的焦点,关于虚拟土地的实证研究几乎都是围绕中国粮食或农产品贸易展开的。从研究内容看,除了对粮食或农产品贸易中隐含的虚拟土地规模、流向进行测算之外[14-19],还涉及对虚拟土地贸易的驱动因素[20],以及虚拟土地贸易的经济、环境和社会效益的评估[21]等方面。值得一提的是,从作者掌握的文献情况看,目前尚未从中文文献中看到运用IOA进行虚拟土地测算的研究成果发布,这很大程度上是由于中文文献主要集中于农产品和粮食贸易中隐含的土地资源评估,基于实物量测算的方法能更好满足这一研究需要。

2. 主要研究发现

通过梳理有关中国外贸隐含土地实证研究的既有文献,可将主要研究结论概括为以下几点。

2.1 单就粮食外贸而言,中国是隐含土地资源的净进口国

随着粮食对外依存度不断提高,中国粮食贸易隐含土地由净出口转变为净进口。作为人口大国与土地资源稀缺国家,随着对外开放程度的不断加深,国际贸易已经成为满足国内粮食消费需求的重要渠道,粮食贸易规模及结构的变化对中国本国及全球的土地资源配置产生了重要影响。根据联合国粮农组织统计,2013年中国的食物净进口已占其全部食品消费的6.7%。Qiang等[12]运用联合国粮农组织的粮食产量及贸易数据,测算了1986—2009年间中国粮食贸易及其隐含土地使用规模及结构的变动情况。测算结果表明,一方面,中国粮食的外贸依存度不断提高,中国隐含在粮食及粮食加工产品贸易中土地交易规模已从1986年净出口442×104 hm2发展到2009年净进口2890×104 hm2;另一方面,受生活水平提高、饮食结构改善、贸易政策变化(如入世后放开粮食进口)等因素影响,粮食贸易的产品和地区结构发生重要转变,进口结构从谷物为主变为油料作物为主,进口国家和区域更趋多元,从北美为主向北美、南美并重转变。由于油料作物在中国的生产率要远低于美国、巴西、阿根廷等进口国,因此从境外进口油料作物较大程度上节约了中国和全球的土地资源消耗。Ali等[2]运用Hanasaki提供的不同国家和年份每吨粮食产出所需虚拟水含量和虚拟土地含量参数,测算了2000—2015年中国六大粮食作物和三大畜禽产品对外贸易隐含的水和土地规模,得出了与Qiang等[12]相近的结论。他们发现,从2000—2015年,中国通过粮食与畜禽产品进口节约的土地资源增加了13倍,土地节约比重从2000年的2.8%提高到2015年的34.6%。

2.2 从全部商品、服务贸易角度看,多数研究证实中国是隐含土地的净出口国

尽管粮食进口的增加使中国贸易隐含土地进口大量增加,但是占据绝对主导地位的工业制成品的大规模出口,却成为中国贸易隐含土地大量出口的重要驱动因素。Guo等[4]运用国家统计局历年发布的投入产出表和农业部的农业年鉴数据测算了1987—2007年20年间中国为满足消费与贸易需求的隐含土地使用的变动状况。测算结果表明,20年来,虽然中国的土地使用效率有了大幅提高,千元产值的土地消耗从1987年的7.12 hm2下降到2007年的0.43 hm2,但受出口规模扩大以及出口结构变化(从农产品向工业制成品转变)等因素影响,中国始终是贸易隐含土地的净出口国(贸易隐含土地净值始终为正)。从行业结构看,最大的隐含土地净进口行业是农业,最大的净出口行业是纺织业。Chen&Han[10]运用国家统计局的投入产出表和国土资源部土地资源统计年鉴数据,分析2002—2010年期间中国虚拟土地使用规模与结构变动情况后,得出了与Guo等[4]相同的结论,即中国虽然是粮食净进口国,但由于工业制成品,如纺织品出口增加,导致工业隐含使用土地增加,使中国成为虚拟土地的净出口国。

然而值得高度注意的是,Han&Chen[3]运用不同年份(2012年)不同数据(Eora的投入产出表,及联合国粮农组织的耕地数据)对中国外贸隐含土地进行投入产出分析后,却得出了与其之前研究相反的结论。作者发现,2012年中国出口隐含土地2718×104 hm2,进口4835×104 hm2,因此是隐含土地的净进口国(净进口2117×104 hm2)。针对这一测算结果,作者从贸易结构角度做出了分析与解释,即从全球供应链角度区分中国进出口贸易中用于中间投入和最终消费的部分后,发现中间品贸易比重远远高于最终消费品(作者根据同一数据库2010年数据测算结果表明,当年中国为满足最终需求的隐含土地净出口59.6×104 hm2,而为满足中间需求的隐含土地净进口1581.1×104 hm2),中国的对外贸易呈现出生产型进口和消费型出口的特征,即大量进口商品并没有服务于本国的最终消费,而是作为中间品投入生产后再出口以服务于境外的最终消费。在这一供应链条上,缅甸、澳大利亚、俄罗斯及非洲等国家或地区是中国中间品需求的主要供应方,而美国、日本和欧盟则是中国最终产品的主要需求方。这一研究发现支持了其他贸易隐含资源环境要素研究所揭示的一个相同现象[22-23],即中国在全球产业链条上所处的加工制造地位(所谓的“世界工厂”),决定了中国需要在生产环节消耗大量资源环境要素,但这些资源环境要素的最终消费者却不是中国,而是人均资源消耗水平远远高于世界平均水平的发达国家。

2.3 中国人均土地资源消耗水平(土地足迹)显著低于世界平均水平

中国对境外土地总体需求上升,但人均土地资源消耗水平仍显著低于世界平均水平。从总量上看,中国为满足自身及出口的巨大需求已使其成为全球土地资源的消耗大国。根据Weinzettel等[13]的测算,2004年中国土地消耗总量占到全球土地消耗总规模的12%,位居第三(排名前二位的欧盟和美国分别占16%和13%),中国的对外土地依存度已经达到25%,居日本、欧盟和美国之后,排名第四。但从人均土地资源消耗水平(土地足迹)看,不仅中国的人均水平显著低于世界平均水平,发达与发展中国家之间在土地资源消耗水平上呈现出显著的不均衡格局。Weinzettel等[13]的测算表明,2004年全球人均土地资源消耗为1.2 ghm2(全球公顷),其中人均水平最低的孟加拉和巴基斯坦仅为0.4 ghm2,水平最高的芬兰为6.7 ghm2,两者差距高达近17倍。从世界主要经济体情况看,欧盟、美国、日本的人均土地资源消耗水平分别为2.5 ghm2、3.5 ghm2和2 ghm2,而两个最大的发展中国家中国和印度的水平仅为0.77 ghm2和0.55 ghm2。

2.4 中国在隐含土地国际流动中扮演着“资源中枢”的角色

境外土地用途置换(displacement of land use)成为经济发达国家满足本土消费需要的重要渠道,中国在其中扮演了“资源中枢”的角色。Weinzettel等[13]使用混合投入产出模型对全球贸易隐含土地及具有生态产出能力的海洋面积的规模及流动状况进行测算的结果表明,2004年,隐含在国际贸易中的土地资源流动规模达18亿 ghm2,占到全球土地使用规模的24%。其中,尽管OECD国家的人均生态承载力(per capita biocapacity)是非OECD国家的将近一倍(3.0∶1.6 ghm2/人),但前者通过从后者进口实现的土地净置换规模占到全球贸易隐含土地流动规模的25%。作者对土地资源消费的驱动因素进行回归分析后发现,人均收入水平与人均土地资源消耗之间成正相关关系,人均收入水平提高一倍,其消费在土地和海洋中留下的生态足迹增加三分之一,而新增加的这部分土地消耗很大程度上是通过从低收入国家进口,或隐含土地置换的形式实现的。作者通过数据对比揭示:一个国家或地区的富裕程度、人均土地资源消耗水平及土地资源净进口规模之间呈正相关关系,即欧盟、美国、日本等高收入国家,不仅其人均土地足迹要明显高于全球平均水平,其进口隐含土地资源的规模也明显高于出口。Yu等[6]运用不同年份同一数据来源,支持了Weinzettel等[13]的基本发现,即发达国家的消费已构成境外土地用途变化的重要驱动因素。根据作者的测算,日本、欧盟和美国作为对外土地依存度最高的三大经济体对外土地依存度(即从境外获取土地资源以满足本土消费的比重)分别为92%、50%和33%,其通过对外贸易消耗的土地资源总和超过全球外贸隐含土地资源的一半以上。而在巴西和阿根廷,其47%和88%的耕地都服务于欧盟、中国等地的境外消费者。与上述经济发达国家和资源供给型国家不同,以中国为代表的加工制造大国在全球土地供应链条上很大程度上扮演了“资源中枢”的角色,即从其他发展中国家进口的大量初级产品并没有在中国消费,而是经过二次加工后以制成品形式再出口到了发达国家。

3. 研究方法及其对结果的影响

鉴于能从全供应链维度测算贸易活动的资源环境影响,目前投入产出分析(IOA)已经成为测算贸易隐含土地或耕地流动状况的主流方法。研究者通常根据研究对象的范围采用单地区(SRIO)或多地区投入产出模型(MRIO),如测算某一特定国家外贸隐含土地通常用SRIO,测算全球维度的贸易隐含土地则用MRIO。除运用投入产出分析之外,也有相当多的研究者根据农林产品的产量及贸易数据进行实物维度的测算。近年来一些学者试图综合上述两种方法的优势,采用投入产出分析与实物量测算相结合的方法以提高土地足迹测算的准确程度[13]。

从数据来源方面看,根据实物量的测算方法通常采用联合国粮农组织(FAO)的相关数据,其每年发布的供应-使用账户(Supply-Utilization Accounts)涵盖了每一个国家农林部门超过200种农林及初加工产品的供应和使用的平衡状况,是时间跨度最长(1961年迄今)、地区覆盖面最广的全球维度的农林产品的生产和贸易数据库。专门针对中国的国别研究通常采用农业部或国土资源部的粮食或土地相关统计数据。投入产出分析按照研究对象的范围(如国别研究或全球研究),或者采用国别的如国家统计局的投入产出表,或者采用不同国际组织或研究机构提供的全球维度的投入产出表。Bruckner等[5]详细梳理和比较了现有的全球维度的五大投入产出表(EXIOBASE、WIOD、OECD、GTAP、Eora)的优劣特征,如GTAP、Eora以涵盖国家广、农林部门分解程度高(前者将农林部门分解为13个行业,后者根据不同国别分解为1~17个行业不等)见长,但其非官方与多元化数据来源降低了数据的可靠性和一致性;WIOD和OECD的官方数据来源可以确保数据的一致性,但其缺点是涵盖国家少,而且部门分解程度是所有数据库中最低的,农林生产通常被归入一个部门(2016年最新发布的WIOD数据库将农林生产细分为3个行业:种植、畜禽养殖、狩猎及相关服务活动、林业及伐木活动、渔业及水产养殖),对测算精度造成了较大影响。

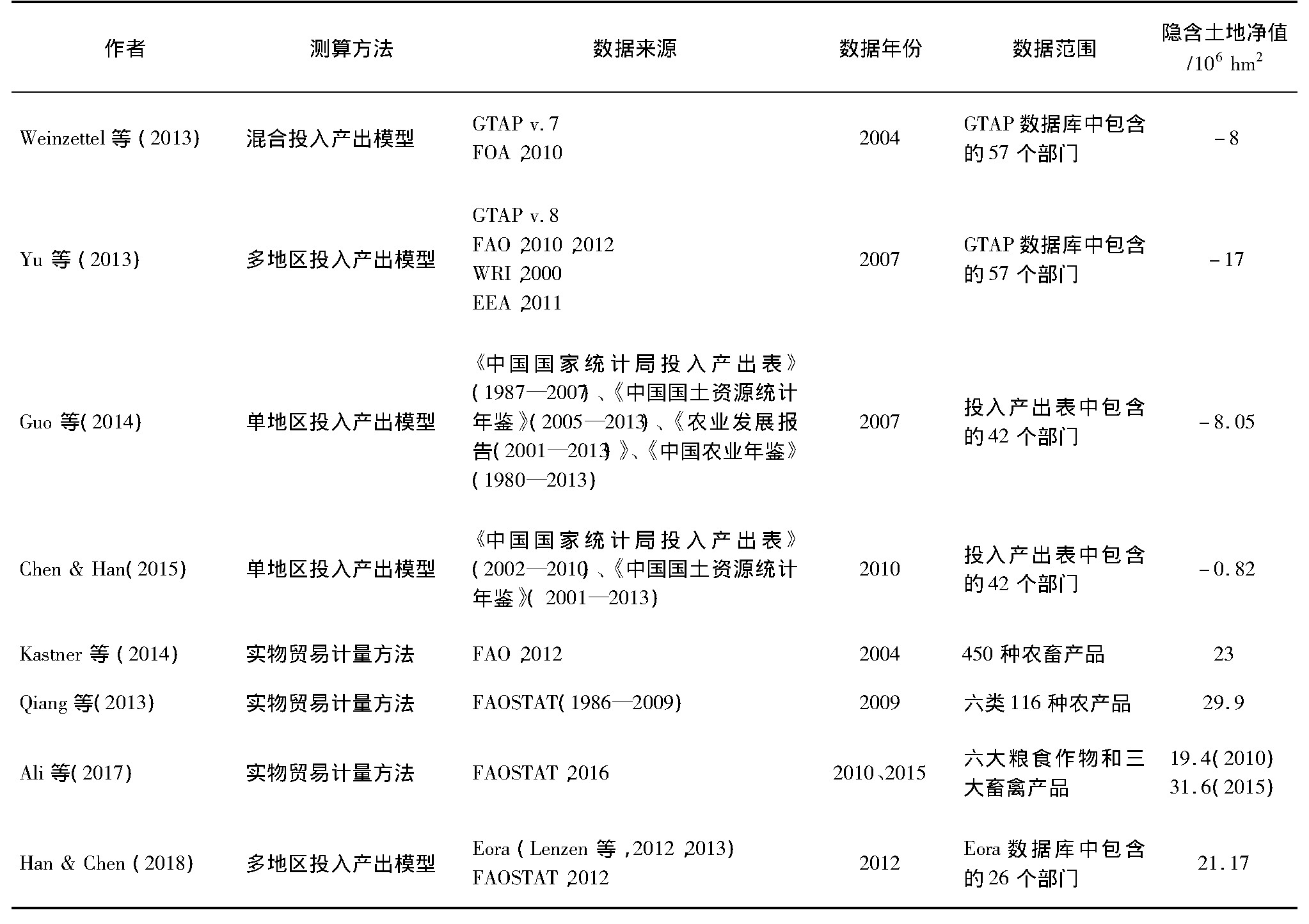

鉴于研究方法、数据来源以及研究范围等方面存在的诸多差异,现有针对贸易隐含土地的测算研究,与其他贸易隐含资源要素测算一样,存在一个共同的问题,即其测算结果不仅在数值上存在较大差异,甚至出现了截然相反的结论[24-25]。作者整理了针对中国外贸隐含土地的8项最新研究的测算结果,其中有4项研究发现中国是贸易隐含土地的净出口国,而另外4项研究则发现中国是净进口国(见表1)。

表1 中国外贸隐含土地净值测算结果( 2004—2015)

Kastner等[26]针对稍早的文献研究发现,凡是用实物方法测算的结果均显示中国是隐含土地的净进口国,而用投入产出分析方法的都显示为净出口国。这一定程度上与实物方法的测算范围相对较窄有关,即目前根据实物量进行测算的方法只能涵盖农林产品及其初加工贸易,一旦将所有经济部门的贸易数据纳入测算范围,则研究结论就可能发生逆转[5,9,26]。然而,Han&Chen[3]运用MRIO及EORA数据进行的最新测算,却得出了与实物测算一致的结论,也就是说,即便将所有经济部门中隐含的土地使用状况包含在内,中国也仍然是贸易隐含土地的净进口国。

包含土地在内的贸易隐含资源环境要素测算在结果上呈现出的相互冲突的特征,充分反映了现有测算方法、数据质量及数据处理方法等方面存在的缺陷。Guo等[4]在其研究中列举了方法及数据上可能影响其测算精度的相关因素。例如,尽管不同农产品的土地消耗强度不同,但由于所有农产品都归入农业生产部门并使用单一的土地使用强度,这必然会影响测算精度。又如,单地区投入产出模型假定进口产品与国内产品具有相同的土耗系数,以及由于部门价格指标缺失而不得不使用GDP指标来进行部门价格折算,这些因素都会影响测算结果的准确性。Yu等[6]也强调,由于全球维度部门或行业土地使用数据的缺失,作者不得不通过标杆国家数据来代替周边国家数据,因此也必然影响结果的精确程度。

4. 研究启示与政策含义

尽管受客观因素制约,中国外贸隐含土地流动规模及结构的实证研究在其研究结论的准确程度上有待进一步提高,但上述基本发现仍然具有重要的现实意义与决策参考价值。

上述诸多实证研究表明,在消费需求与土地供给矛盾日益突出的情况下,中国通过不断提高土地利用效率以及增加粮食进口的方式有效满足了世界最大人口规模经济体的经济社会发展需求。中国粮食对外依存度不断提高的同时,自身的土地生产效率也不断提高,千元产值的隐含土地强度(embodied cultivated land intensity)已从1987年的7.12 hm2下降到2007年的0.43 hm2。与此同时,中国作为“世界工厂”,以加工贸易方式参与全球产业分工,其稀缺的土地资源以工业制成品的方式大量输出,为满足全球,特别是西方发达国家的消费需求做出了十分重要的贡献。然而,经济规模和消费水平的持续增长,对中国土地可持续承载消费需求的能力提出了巨大挑战。Ali等[2]预测,2030年中国隐含在粮食贸易中的土地净进口规模将从2015年的31.6×106 hm2提高到49.4×106 hm2,增幅达56%。而根据Weinzettel等[13]的测算,在不考虑生产率水平变动情况下,全球具有物产能力的未开发土地面积(unexploited bioproductive land)将从2004年的34%减少到2050年的6%。中国需要在全球化背景下,积极寻求发展与保护之间的平衡,在确保经济增长和共同发展的前提下减少资源消耗和环境破坏,实现自身和世界的可持续发展。

从经济结构和产业政策方面,中国应当在确保粮食安全的前提下,通过继续积极调整经济结构,减少或限制土地密集型产业发展,鼓励发展土地集约型经济,以及通过进一步鼓励技术创新提高土地集约化水平,降低经济社会发展的资源环境成本。Guo等[4]的研究表明,从1987年到2007年,三次产业的土地使用强度在下降过程中呈现出趋同趋势,一二三次产业的土地使用强度分别从1987年的2.5、0.36、0.16,下降为2007年的0.09、0.01、0.01,这意味着直接土地使用的效率提升空间已经较为有限,中国土地资源的保护更大程度上需要借助二三产业内部的结构优化和效率改进。

从贸易政策看,改革开放以来,中国进出口结构发生了重大转变。粮食进口的增加在弥补国内粮食缺口的同时,也使粮食安全问题受到更多外部因素制约,因此有必要在考虑配置效率的前提下,提高农畜产品的进口种类和地域的多元化配置水平,以降低不确定因素可能对我国粮食贸易安全造成的冲击。从出口方面看,我国的对外出口不仅在产品结构上发生了巨大转变,从20世纪改革开放之初的初级产品为主,到80年代向工业制成品转变,再到90年代从轻工纺织向机械电子产品转变,进入21世纪后由传统产品向电子和信息技术等高新技术产品的转变,而且出口产品的土地密集程度也不断下降。然而,从总体看,土地密集型产业主导的出口结构尚未根本转变。从2007年数据看,纺织、服装和食品加工三大产业隐含的土地出口占当年我国贸易隐含土地出口总规模的近48%。显而易见,在贸易结构调整优化方面进而降低土地资源消耗还有较大的政策空间。

从资源环境治理角度看,在与世界经济联系不断密切、资源环境要素跨国流动日趋频繁和复杂的背景下,中国在资源相关决策中需要充分考虑全球化因素对本国资源配置的深刻影响,改变传统的单纯从直接投入产出角度评价资源消耗的做法,而应从供应链角度全面评价生产和消费活动造成的资源影响。例如,根据Chen&Han[10]的测算,工业制成品大量出口造成我国贸易隐含土地净出口规模达到了500万亩,而同期建设占用耕地面积仅为20万亩,前者占用的土地面积是后者的25倍,这意味着,在不对出口隐含土地规模进行干预的情况下,而单纯用划定1.2亿亩耕地红线来控制土地直接占用的做法,可能并不能真正起到保护耕地的目的。另一方面,中国日益增长的本土消费需求以及短期内难以改变的制造业大国地位,都决定了中国将在全球土地资源配置中发挥更加重要的影响力。这种格局和发展趋势不仅要求中国在全球资源环境治理中发挥更加积极的作用,而且应当在充分考虑自身作为全球重要的生产者和消费者双重角色基础上,在生产者和消费者责任上谋求更加均衡的政策立场,推动形成国际社会对中国在全球资源配置中的需求和贡献形成更加客观公正的认知。即,作为生产者,中国为满足世界市场需求贡献了大量资源环境要素(包括从境外进口原材料和能源等初级产品);作为消费者,中国和大量人地矛盾突出的国家一样,需要一定程度借助境外资源补足国内需求。

5.未来研究展望

消费或贸易隐含土地资源的实证研究是正确评价全球化背景下的一国土地资源供需结构、对外依存程度以及可持续支撑能力等方面的前提,具有十分重要的决策参考价值。而从目前文献梳理的结果看,研究数据和方法上存在的缺陷较为严重地影响了研究结果的准确程度,从而大大制约了研究结论的决策参考价值。因此,如何通过提高数据质量、改进研究方法来提高研究结果的精确度和可信度是当前隐含土地资源评价研究中的一个需要迫切面对的问题。从作者掌握的文献看,除了从有利于隐含资源评价角度加强资源数据库建设、提高数据准确性和连贯性之外,更多研究者着力于从方法论角度提出改进建议,这些改进建议主要表现在以下几个方面:一是主张综合实物量测算与投入产出分析的优势,采用混合的方法以提高测算过程的透明度和再现性(reproducibility)[5]。二是主张充分考虑国家内部不同地区在生产和消费隐含土地消耗差异性基础上,缩小土地足迹测算的空间尺度(如从国家尺度转向地市尺度),进而提高对生产和消费活动造成的社会环境影响评价的准确性和政策相关性[27]。三是主张用空间和地理信息研究弥补统计学方法在揭示资源环境影响方面存在的同质性缺陷[28]。

另一方面,随着贸易隐含资源环境要素流动的实证研究取得重要进展,理论界对贸易资源环境影响的传统学说,如贸易总体上对资源环境具有正面影响、环境库兹涅茨曲线假说等提出了质疑,并引发学术界对贸易可能扮演一种资源环境负担转嫁机制,以及这种资源环境要素的转嫁效应可能对全球资源环境治理、资源配置和发展机会公平带来的消极影响等问题的关注[29-30]。本文梳理的多项实证研究结果也表明,国际贸易对全球供应链的参与各方造成的资源环境影响是非中性的,处于供应链末端的初级产品和原料的供给者,以资源换发展(就业与收入)的方式参与全球产业分工,为满足发达国家和地区的消费和增长承受了巨大的资源环境代价,甚至造成了一些不可逆的资源环境破坏。这种非中性的影响,不仅反映在参与国际分工体系的不同国家之间,也反映在一国内部资源禀赋和发展水平不均衡的区域之间[31]。贸易所带来的非中性的资源环境影响不仅关系到资源环境代价承受国家和地区的发展权利和发展机会公平问题,而且关系到全球资源环境要素对人类需求和发展的可持续支撑能力问题。因此,从不同空间维度和不同资源环境要素角度对贸易的非中性资源环境影响进行更加深入的理论探讨和实证研究,有助于进一步提高国内外学术界和政策界对这一问题的现状认知和政策关注程度,推动形成更加有效的国际和国内生态和环境补偿和治理机制,应当成为未来研究的一个重点方向。

参考文献

[1]世界银行.世界发展指标[R/OL].(2015-12-26)[2018-03-06].https://data.worldbank.org.cn/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?end=2015&start=1961.

[2]ALI T,HUANG J,WANG J,et al. Global footprints of water and land resources through China’s food trade[J].Global food security, 2017,12:139-145.

[3]HAN M, CHEN G. Global arable land transfers embodied in mainland China’s foreign trade[J].Land use policy,2018,70:521-534.

[4]GUO S,SHEN G Q,CHEN Z M,et al. Embodied cultivated land use in China 1987-2007[J].Ecological indicators,2014,47:198-209.

[5]BRUCKNER M,FISCHER G,TRAMBEREND S,et al. Measuring telecouplings in the global land system:a review and comparative evaluation of land footprint accounting methods[J].Ecological economics,2015,114:11-21.

[6]YU Y,FENG K,HUBACEK K. Tele-connecting local consumption to global land use[J].Global environmental change,2013,23(5):1178-1186.

[7]罗贞礼,龙爱华,黄璜,等.虚拟土战略与土地资源可持续利用的社会化管理[J].冰川冻土,2004,26(5):624-631.

[8]严志强,颜章雄,胡宝清,等.虚拟土地、虚拟土地战略与区域土地资源优化配置管理的理论探讨[J].广西社会科学,2007(10):70-74.

[9]HUBACEK K, FENG K. Comparing apples and oranges:some confusion about using and interpreting physical trade matrices versus multi-regional input-output analysis[J].Land use policy,2016,50:194-201.

[10]CHEN G Q,HAN M Y. Virtual land use change in China 2002-2010:internal transition and trade imbalance[J].Land use policy,2015,47:55-65.

[11]HUBACEK K,SUN L. A scenario analysis of China’s land use and land cover change:incorporating biophysical information into input- output modeling[J]Structural change and economic dynamics, 2001,12(4):367-397.

[12]QIANG W,LIU A,CHENG S,et al. Agricultural trade and virtual land use:the case of China’s crop trade[J]Land use policy, 2013,33:141-150.

[13]WEINZETTEL J,HERTWICH E G,PETERS G P,et al. Affluence drives the global displacement of land use[J]Global environmental change,2013,23(2):433-438.

[14]成丽,方天堃,潘春玲. 中国粮食贸易中虚拟耕地贸易的估算[J]中国农村经济,2008(6):25-31.

[15]马博虎,张宝文. 中国粮食对外贸易中虚拟耕地贸易量的估算与贡献分析[J]西北农林科技大学学报(自然科学版),2010, 38(6):115-119,126.

[16]强文丽,刘爱民,成升魁,等. 中国农产品贸易的虚拟土地资源量化研究[J]自然资源学报,2013,28(8):1289-1297.

[17]唐洪松,马惠兰,宋建华,等. 中国进口中亚国家农产品虚拟土地核算及潜力研究[J]世界农业,2016(8):43-49.

[18]张燕林,郑礼明. 中国粮食安全和虚拟耕地进口实证研究[J].新疆农垦经济,2009(12):42-46.

[19]赵姚阳,杨炬烽. 我国农产品贸易中的虚拟耕地交易分析[J].长江流域资源与环境,2010(2):192-195.

[20]刘红梅,王克强,石芳. 中国粮食虚拟土地资源进口的实证分析[J]中国农村经济,2007(11):26-33.

[21]王云凤,冯瑞雪,郭天宝. 我国主要农产品的虚拟土地进口效益分析[J]农业技术经济,2015(4):26-35.

[22]PENG S,ZHANG W,SUN C. ‘Environmental load displacement’ from the north to the south:a consumption-based perspective with a focus on China[J]Ecological economics,2016,128:147-158.

[23]YU Y,FENG K, HUBACEK K. China ’s unequal ecological exchange[J]Ecological indicators,2014,47:156-163.

[24]SATO M. Embodied carbon in trade:a survey of the empirical literature[J]Journal of economic surveys,2014,28(5):831-861.

[25]ZHANG Z,ZHAO Y,SU B,et al. Embodied carbon in China’s foreign trade:an online SCI-E and SSCI based literature review[J]Renewable and sustainable energy reviews,2017,68:492-510.

[26]KASTNER T,SCHAFFARTZIK A, EISENMENGER N, et al.Cropland area embodied in international trade:contradictory results from different approaches[J]Ecological economics,2014,104:140-144.

[27]GODAR J,PERSSON U M,TIZADO E J,et al. Towards more accurate and policy relevant footprint analyses:tracing fine-scale socio-environmental impacts of production to consumption[J]Ecological economics,2015,112:25-35.

[28]SUN J,TONG Y,LIU J. Telecoupled land-use changes in distant countries[J]Journal of integrative agriculture,2017,16(2):368-376.

[29]JORGENSON A K. Environment,development,and ecologically unequal exchange[J]Sustainability,2016,8(3):227.

[30]MURADIAN R,MARTINEZ-ALIER J. Trade and the environment:from a‘Southern’perspective[J]Ecological economics,2001,36(2):281-297.

[31]ZHANG B,QIAO H,CHEN Z M,et al. Growth in embodied energy transfers via China’s domestic trade:evidence from multi-regional input-output analysis[J]Applied energy,2016,184:1093-1105.

刘艳红:中国社会科学院大学政府政策与公共管理系。