作者:张琦(中国社会科学院经济研究所) 时间:2017-2-22

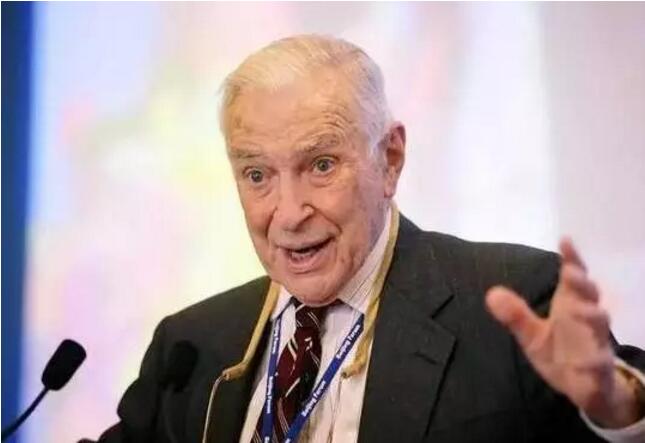

肯尼斯? 阿罗(Kenneth Arrow)(1921-2017)

阿罗于1921年出生在美国纽约一个犹太移民家庭,1940年毕业于纽约城市学院,获数学学士学位,1941年于哥伦比亚大学获数学硕士学位。由于第二次世界大战,接下来的四年,阿罗参加了美国陆军,并升至上尉;1951年,于哥伦比亚大学获得经济学博士学位(Ph. D)。阿罗曾任教于芝加哥大学、斯坦福大学、哈佛大学;曾担任麻省理工学院、剑桥大学、牛津大学等世界著名大学的客座教授和客座研究员;并曾担任美国总统肯尼迪的经济顾问团成员(1962),经济计量学协会主席(1956),管理科学学会主席(1963),美国经济学会主席(1973),西部经济学会主席(1980),国际经济学会主席(1983-1986)等职务。1957年荣获美国经济学最高奖——约翰?贝茨?克拉克奖。2004年,阿罗荣获美国总统布什(George W. Bush)颁发的代表美国最高科学荣誉的国家科学奖。除了经济学家的头衔之外,阿罗还是美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士。

1972年,阿罗因其在“一般均衡理论和社会福利经济学理论方面的开拓性贡献”与约翰?希克斯爵士(Sir John R. Hicks)共同获得诺贝尔经济学奖。值得一提的是,自诺贝尔经济学奖于1969年设立以来,阿罗教授是迄今为止最年轻的获奖者,获奖时年仅51岁,这一纪录一直保持至今。

肯尼斯?阿罗教授曾多次来中国访问交流。在改革开放之初的1979年,阿罗教授首次来华访问,从此与中国经济学界建立了长达三十多年的友谊。2011年春,在厦门大学90周年校庆活动中,90岁高龄阿罗教授应邀出席并做演讲,其睿智机敏不减当年。

阿罗的主要著作有:《社会选择与个人价值》(Social Choice and Individual Values,1951),《存货与生产的数学理论研究》(Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production),《公共投资、报酬率与最优财政政策》(Public investment,the Rate of Return,and Optimal Fiscal Policy),《风险承担理论论文集》(Essays in the Theory of Risk Bearing),《组织的极限》(The Limits of Organization)等著作。

此外,并有六卷本的《肯尼斯?阿罗文集》问世,另有200多篇学术论文、演讲稿和评论性文章。

阿罗不可能定理——社会选择理论的伟大发现

阿罗最重要、最著名的贡献之一,便是提出和论证了“阿罗不可能定理”,这也是《社会选择与个人价值》一书的核心所在。

为便于理解“阿罗不可能定理”,我们先略微回顾一下经济学中相关领域的发展脉络,俾使并无经济学基础的读者能够较容易地阅读这一名著。

大多数中国人对马克思(Karl Marx)的“劳动价值论”可谓耳熟能详。从中学政治课本,到大学里的“马哲”(马克思主义哲学原理),或详或略,均提到了马克思的劳动价值论。而翻开任何一本中国人编著的《政治经济学》教材,则百分之百包括马克思的劳动价值论、商品二分法、劳动二重性、剩余价值等等内容。“商品的价值由凝结在商品中无差异的人类劳动所决定”、“商品价值量取决于生产商品的社会必要劳动时间”等等词句,相信大家当年都曾背诵过无数次,以应付各种考试。对于没有学习过经济学,只受过普通高等教育的人来说,“经济学”似乎就等于“政治经济学”,“价值论”就是“劳动价值论”。

然而,从经济学的发展历程来看,实际不是这样的。

简言之,马克思的劳动价值论,继承自英国古典经济学家亚当?斯密(Adam Smith)和大卫?李嘉图(David Ricardo),劳动价值论的意思是说,商品的价值是由生产商品所需的人类劳动决定的。这一条从斯密到李嘉图,再到马克思的路线,是坚持劳动价值论的。

而与斯密和李嘉图分别同时期的边沁(Jeremy Bentham)和穆勒(John Stuart Mill),再到19世纪下半页的门格尔(Carl Menger)、杰文斯(William Stanley Jevons)、瓦尔拉斯(Leon Walras)等人,却坚持一条功利主义的路线。功利主义这一汉译名词实际上并不妥当,因“功利”一词在中文中有强烈的贬义,容易使人联想到“急功近利”等不好的行为;而英文原文utility一词,实际上是中性词,并无褒贬之分,因此现通译作“效用”。将utilitarianism译作“功利主义”,已成约定俗成的译法,我们不去管它,但切记“功利”和“效用”其实是同一个词。与“劳动价值论”相对应,“效用价值论”的意思是说,商品价值是由其给人带来的“效用”所决定的。通俗地理解,“效用”类似于马克思价值论中的“使用价值”(二者立论基础不同,这样说是为了便于理解,但从学理上来看并不精确)。

将价值论发展为“效用价值论”,就把商品的价值建立在人类的主观感受基础上了,因为“效用”是一个纯粹主观的概念。在效用价值论当中,同一件商品,对甲效用大,对乙可能效用小,因此甲愿意出更高的价钱来购买,这件商品在甲那里就实现了更大的价值;但这在劳动价值论中是不可能的,按照劳动价值论的逻辑,同一件商品不可能蕴含两种不同的价值。

在此,我们不去评论“效用价值论”和“劳动价值论”孰优孰劣,我们沿着效用价值论的思路继续分析。

起初,“效用价值论”认为,“效用”是可以用大小来表示的,如吃一个苹果的效用是5,看一场电影的效用是30,那么吃6个苹果就相当于看一场电影,如此等等。这便是所谓的“基数效用论”。按照这种思路,人与人之间的效用也就是可以比较的,那么,一个社会最好的状态,就是让社会中所有人的“效用之和”最大化。这正是功利主义的社会福利观,即社会福利函数应满足“最大多数人的最大幸福”。

但问题在于,“效用”居然可以用数值大小来表示,这显然是不合理的。我们凭什么认为某人吃一个苹果的“效用”是5,而不是10?不是100?为了解决这一明显的不合理之处,主要经由希克斯的贡献,“基数效用论”发展为“序数效用论”,即效用的大小并不重要,只要人能够对各种备选项进行排序即可。举例而言,某人在吃苹果和看电影之间选择,只要他认为看电影比吃苹果“效用大”即可,究竟大多少并不重要。在“序数效用论”的基础上,仍可导出个人需求函数,对先前建立在基数效用论基础上的个人选择理论、最优化理论等等微观经济学的基石并无任何影响。这无疑是经济学理论的一大进步。

但随之而来的问题是,既然“效用”本身无所谓大小,人与人之间的效用多寡也就不可比较,那么,“最优”的社会状态又如何得出呢?是否还存在某种“社会福利函数”?如果存在,这样的“社会福利函数”又该通过何种途径将其“最大化”?

这一问题,正是《社会选择与个人价值》一书要研究的主要内容。

“阿罗不可能定理”的简单版本

先来看一个简化版本的“阿罗不可能定理”,假设一个社会有甲、乙、丙三人,有A,B,C三个备选项,A、B、C可以是苹果、鸭梨、香蕉三种水果,也可以是封建主义、资本主义、社会主义三种社会状态,A,B,C是什么并不重要。假设:

甲认为,A,B,C的排序是A>B>C,即A优于B,B优于C(姑且用>来表示“优于”,下同);

乙认为,A,B,C的排序是B>C>A,即B优于C,C优于A;

丙认为,A,B,C的排序是C>A>B,即C优于A,A优于B。

如果甲乙丙三人按照“一人一票制”进行投票表决,那么结果是,甲和丙认为“A优于B”,甲和乙认为“B优于C”,乙和丙认为“C优于A”。如果投票决策规则是“少数服从多数”,那么三人中有两人认为“A优于B”,“B优于C”,但同时也有两人认为“C优于A”,因此在“少数服从多数”这种规则下,这个社会不可能从A、B、C当中选出一个令多数人满意的选项。这就是“阿罗不可能定理”的涵义。换言之,“阿罗不可能定理”是说,如果一个社会的成员具有不同的偏好,而社会又有多种备选方案,那么在民主制之下,不可能选出一个令各方都满意的方案。

从更为一般的意义上讲,任何规则都暗含着某种“价值理念”,“少数服从多数”规则暗含的价值理念是“人人平等”、“一人一票”;社会福利最大化、社会“最优”状态这个目标,也蕴含着价值理念,即“最优”、“最大”是一种“好”的事物,是某种值得追求的“善”。那么问题在于,是否能找到某种恰当的社会选择机制,能够使各种价值理念并行不悖?正如阿罗所说:“是否存在着某种社会选择机制,真正能满足我们所要求的种种价值判断?”(P3)但按照上述简化版本的“阿罗不可能定理”所示,“少数服从多数”和“社会最优”这两种价值理念是无法同时实现的,如果我们坚持“少数服从多数”,那么就无法得到一个“社会最优”选项;反之,如果我们想得到“社会最优”,就必须摒弃“少数服从多数”的决策规则,也就是摒弃这一价值理念。“如果‘多数原则’被看作是一种价值判断,那么我们不得不得出这样的结论:这种价值判断在上述的特定情形中是自相矛盾的。”(P4)

“阿罗不可能定理”的标准版本

《社会选择与个人价值》一书篇幅不长,但通篇采用数学化的逻辑符号来进行论证,这增加了本书的阅读难度。但阿罗在书中还是给出了他称之为“一般可能性定理”(实际上就是“不可能定理”)的通俗化表述:

“在排除了人际间效用比较的可能性之后,我们考虑从个人口味得到社会偏好的方法,如果要求这些方法既要令人满意,又要在一个相当多样的个人排序的集合上有定义,那么这种方法要么必然是强加的,要么是独裁的。”(P68,严格的数学化表述见中译本P67)

阿罗在论证这一定理的过程中,采取的证明方法是数学中的“反证法”,即假设存在一个满足限制条件的社会福利函数,然后推出矛盾,所以假设错误,不存在这样的社会福利函数。

按照序数效用论的思路,效用的大小是无意义的,并且人与人之间的效用也是不可比较的,那么社会中的个人“理性”应当如何刻画?阿罗在书中给出了两条公理,凡是满足这两条公理的行为,即可视为是“理性的”。这便是现代几乎所有微观经济学教科书中都提到的“偏好公理”,其数学化表述的来源正是阿罗的这部《社会选择与个人价值》。“偏好公理”的内容包括两条,完备性和传递性。所谓完备性是指,对于任何两种备选的社会状态x和y,要么x优于y,要么y优于x,要么x和y无差异。所谓传递性是指,如果x优于y,y优于z,那么x优于z(两条公理严格的数学化表述见中译本P13)。完备性公理是说,个人在面对任何两种选项x和y时,必然能对二者做出排序;传递性公理是说,个人不能自相矛盾,即如果其认为x优于y,y优于z,同时又认为z优于x,这是自相矛盾的。在这样的个人“理性”之下,“我们的问题是,能否建立一个社会排序,使之满足理性假设,即,令序关系R满足公理1和公理2。”(P19)

这里要注意的是,所谓“建立”一个社会排序,指的是从个人排序中“导出”社会排序。这本身蕴含了一种个人主义的价值观和方法论。关于个人主义的价值观和方法论的阐述,可参见本《导读》之“《同意的计算》——布坎南&塔洛克篇”。这里要说的是,与布坎南等人一样,阿罗同样是一位坚持方法论个人主义的经济学家(当然布坎南和阿罗在此前提下得出的结论不同,后面我们会谈到这一问题)。从个人排序“导出”社会排序这一思路本身,就意味着我们要从个体出发,来导出一个集体的结果,而不是相反。换言之,如果我们否认个人排序,那么根本无需什么“导出”,只要秉承某个集体或某个特殊的个人的意志即可,完全可以不考虑每个个体如何“排序”,也就是剥夺了个体的“排序权”和“投票权”。

独裁是一个典型的例子。在一个独裁的社会中,任何社会状态排序的选择仅凭独裁者个人的意志即可做出,完全不必考虑其他人的意愿。而某种客观的“社会善”也属此类,即不论每个人的意志如何,都存在某种不以人的意志为转移的“客观的善”。对此,阿罗显然心知肚明,他说:“一般来说,如果价值观发生变化,那么至少对某些人而言,他们在一对特定社会状态备选项上的相对排序会发生改变,假定社会相对状态的排序稳如泰山,任凭个人的价值观如何变化,社会排序都岿然不动,这实际上相当于假定存在一种独立于个人愿欲的、客观的社会善,这种假定乃是传统政治哲学(即柏拉图主义的实在论)的变种。”(P24-25)而现实中的独裁统治往往以“客观的善”的面貌出现,即某个独裁者或某个独裁集团并不直接声称自己是独裁者,而是通过声称自己是某种“客观善”的先知先觉者,以“客观善”之名行独裁之实。在这样的社会中,既然不承认“个人价值”,也就无所谓“社会选择”了。在这样的社会中,“阿罗不可能定理”也就不是不可能了。

阿罗不可能定理的得出,建立在阿罗关于社会福利函数所谓的“五个条件”前提之上,从纯逻辑的角度来看,这五个条件用阿罗自己的话来说是“明显合理的”(P27)。这五个条件严格的数学化表述可参见《社会选择与个人价值》一书中译本P27-P34,此处从略。这里要说的是,阿罗所谓的“不可能”是指任何社会福利函数都无法同时满足这五个条件,所以“不可能”。而上面提到的“独裁”即是条件之一——“非独裁主义”。

对阿罗不可能定理的修正与批评

“阿罗不可能定理”的涵义是悲观的:人类社会无法通过民主制来协调人与人之间的利益冲突,除非诉诸独裁和强制,否则我们无法得到一个令各方都满意的社会“最优”状态。正如1998年诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚?森(Amartya Sen)在诺贝尔奖颁奖典礼演讲中所说:

“阿罗的‘不可能定理’(确切地说,‘一般可能性定理’)的表述极其精致,富有强大的逻辑力量,它表明,在一个相当大的群体中,任何社会选择程序也无法同时满足某些非常温和的合理条件。只有独裁可以避免不一致性……两个多世纪的思想历程似乎注定了,自启蒙运动和法国大革命的理论家中社会理性所迸发出来的这一抱负,将面临着无可逃脱的悲观前景。”(引自阿玛蒂亚?森著,李风华译《理性与自由》,中国人民大学出版社2006年第一版,P62)

阿玛蒂亚?森所谓的“两个多世纪的思想历程”是指,“阿罗不可能定理”的思想渊源,至少可上溯到18世纪末法国思想家博尔达(Jean-Charles de Borda)和孔多塞(Marquis de Condorcet)。但阿罗是第一次将“不可能定理”(或“投票悖论”)严格地用数学形式加以证明的思想家。顺便提一句,阿玛蒂亚?森本人对社会选择理论和福利经济学也做出了重大贡献,此不赘述。

阿罗不可能定理的出现,至少对两个学术领域产生了直接的、重大的影响,即福利经济学和政治学。就福利经济学而言,在阿罗之前,福利经济学经历了古典功利主义时代和帕累托最优时代。最初,福利经济学是奠基于以边沁思想为代表的功利主义之上的,即“社会福利最大化”等同于“最大多数人的最大幸福”,但前已述及,随着“基数效用论”转向“序数效用论”,由于效用的不可衡量及人际间效用的不可比较,功利主义的福利经济学失去了理论基础,由此,福利经济学走向了“帕累托最优”时代。所谓帕累托最优状态是指:在此状态下,不存在提高某些人的福利(或效用)而不损害其他人的福利(或效用)的方法,用略微专业一点的术语来说,所有“帕累托改善”的余地都已经穷尽了。“帕累托最优”或“帕累托改善”的标准,不需要基数效用论,也不涉及人际间的效用比较,因此被认为是评价社会福利的唯一合适的标准。“帕累托最优”时代的福利经济学也被称为“新福利经济学”,而当前任何一本微观经济学教科书中都提到的“福利经济学第一定理”和“福利经济学第二定理”,正是“新福利经济学”的核心结论(简言之,两个定理在完全竞争市场下的“一般均衡”与“帕累托最优”之间建立起了联系,以此标明了完全竞争市场体制的福利涵义,对此感兴趣的读者可参阅任何一本微观经济学教科书)。

但建立在“帕累托最优”标准上的“新福利经济学”,对分配和不平等问题却无能为力,一个分配极为“不公”的社会状态,完全可以是“帕累托最优”的,而面对任何两个不同的“帕累托最优”状态,“新福利经济学”无法从中做出选择。对此,阿罗在1963年第二版的《社会选择与个人价值》一书中指出:“正如文献里反复谈及的那样,‘新福利经济学’对帕累托最优备选项之间的选择几乎不能置一词。”(P122)正是在这样的情形下,阿罗的社会选择理论特别是“阿罗不可能定理”的诞生,引发了福利经济学的进一步发展,特别是直接导致了后继者如阿玛蒂亚?森的贡献。

自《社会选择与个人价值》一书问世以来,学术界围绕“阿罗不可能定理”所揭示的问题展开了大量的讨论和研究。这些讨论和研究基本上可分为两类:一类是对阿罗不可能定理所涉及的前提条件加以放宽,力图在此基础上解决“不可能”的问题,这可以理解为对阿罗不可能定理的某种“修正”;另一类是对阿罗不可能定理的批评和否定。

我们知道,阿罗在《社会选择与个人价值》一书中,坚持了“人际间效用不可比”的原则,这从逻辑上来讲是正确的。但在现实当中,人际间效用并非“完全不可比”,而是介于“完全可比”和“完全不可比”之间。举例而言,一个面包给一个行将饿死的穷汉带来的效用,显然要大于给一个锦衣玉食的富翁带来的效用,对此恐怕没有人会有异议。正是基于“一块钱给富人带来的效用,小于其给穷人带来的效用”这种“边际效用递减”理论,一个社会才有理由实施“累进所得税制”——通过将富人手中的部分财富转移到穷人手中以增加全社会的效用总和。否则,“累进所得税制”这种“劫富济贫”的做法,在很大程度上就失去了其正当性。因此,人际间效用“完全不可比”只是一种纯逻辑上的状态,而现实状态中只要做到“局部可比性”,就完全可以解决阿罗不可能定理揭示的“不可能”问题。此外,阿罗在《社会选择与个人价值》一书中,特别区分了“个人价值”(individual values)和“个人口味”(individual tastes)。为了将论证严格建立在“主观效用论”的基础之上,采取“个人价值”的预设是更为合适的。“个人价值”是一种纯属“精神状态”的概念,因此在阿罗的基于“个人价值”的“排序”当中,一个人完全可以认为自己的赤贫状态要比小康状态乃至富裕状态更“好”,从而将“赤贫”排在“小康”之前。但在现实中,除了极少数极端禁欲主义的苦行僧之外,恐怕没有人会认为赤贫状态比小康状态好。因此我们完全有理由相信,这些“不合情理”的“排序”是不会出现的。通过将一些客观指标(如人类生存所必需的“基本需要”)引入“个人价值”,同样可以解决“不可能”的问题。这些正是阿玛蒂亚?森的主要贡献之一。

在对阿罗不可能定理及阿罗的“社会选择”理论的众多批评当中,最为有力的批评来自于詹姆斯?M. 布坎南。布坎南认为,阿罗的社会选择理论,从一开始就致力于寻找某种“社会最优”状态,这本身就是错误的。在布坎南看来,“社会偏好”或“社会理性”的概念本身就是不存在的,所谓“理性”只能是“个人理性”。建立在“个人理性”基础上的社会决策,无论这种决策的结果是什么,都无所谓“理性”或“不理性”,因此也就无所谓是否“最优”。布坎南强调的是“社会选择”(或集体选择)的“规则”或“程序”,这种“规则”或“程序”是有所谓“最优”的,但在此“最优规则”或“最优程序”下做出的决策,其结果无所谓最优不最优。在布坎南看来,阿罗在证明“一般可能性定理”(即不可能定理)的过程中,从“个人排序”直接导出“社会排序”的做法是不正确的,因为理性的个人在做出“社会选择”时,首先会“选择”某种决策规则,之后在此规则下进行具体的“决策”,而不是像阿罗认为的那样从“个人理性”直接导出“社会理性”(姑且采用这一布坎南所不赞同的术语)。另一方面,在阿罗的社会选择理论中,从“个人理性”导出“社会理性”的过程是静态的,也就是俗话说的“一锤子买卖”,“个人价值”在此是不发生变化的。如果引入动态的因素,即个人将进行不止一次的“社会选择”,那么“个人理性”将导致政治妥协和“互投赞成票”行为,特别是个人将会通过“公共协商”来不断修正自己初始的“个人价值”,以确保社会选择的顺利进行,这样一来,“不可能”问题也就的到了解决。而这些正是“公共选择学派”的创始人布坎南和塔洛克所强调的。

最后,我们要提醒读者的是,肯尼斯?阿罗的这部《社会选择与个人价值》比较难读,困难一方面源于书中较为艰深的数学表述,另一方面源于其深厚的伦理学、政治学背景。感兴趣的读者可结合阿玛蒂亚?森著,李风华译《理性与自由》及丹尼斯?C. 缪勒著,韩旭、杨春学等译《公共选择理论(第3版)》两本著作一起阅读,以便更好地理解《社会选择与个人价值》一书的主要思想。

(来源:杨春学主编《经济学名著导读》学习出版社2012年版。)

【作者:张琦,中国社会科学院经济研究所副研究员,中国社会科学院研究生院硕士生导师。】

(文章转自《中国政治经济学智库》微信公众号,2017年2月22日)

关键词:张琦;肯尼斯?阿罗;解读;《社会选择与个人价值》

原文链接:

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3ODUwNTYxMA==&mid=2247484859&idx=1&sn=c317235d1182668787029c0e8a575d14&chksm=eb54b45edc233d48ec19e155ce81682b7ac85e40429f18c9facfae486bc720497e67544432cb&mpshare=1&scene=1&srcid=0222zuuLhYvRDd5Tr6ufIuL6#rd