2019年第79期(总第1967期) 2019年11月8日(星期五)

新自由主义政策破坏巨大 推进反思宏观政策范式(一)

[导读:新自由主义政策主张限制工资、减少政府项目,其对不受约束的自由市场的信仰削弱了国家机构,加剧了社会不平等,同时也引发了政治冲突,激化了民族主义,新自由主义政策造成的巨大破坏推进了对国家宏观政策范式的反思。]

新自由主义的终结:不受约束的市场难以为继

哥伦比亚大学教授斯蒂格利茨在《报业辛迪加》(Project Syndicate)撰文指出,冷战结束时,政治学家弗朗西斯·福山撰写了一篇名为“历史的终结”的著名文章,他认为,(苏联东欧)共产主义的垮台会扫清将整个世界与自由、民主和市场经济宿命分离的最后一个障碍。很多人都对此表示赞同。

今天,我们放弃了以规则为基础的自由全球秩序,面对这样的现状,福山的想法似乎太过离奇和天真了。但福山的观点却强化了已经盛行40年的新自由主义经济教条。

新自由主义相信市场是通往共同繁荣的最可靠道路,这样的信仰在今天已经奄奄一息了。陷入这种境地也不是没有道理的。对新自由主义和民主信心的同时减弱既非巧合也非单纯相关。新自由主义已经破坏民主近40年了。

哈佛大学的丹尼·罗德里克曾明确阐释,斯蒂格利茨也曾在新著《再论全球化及其不满》以及《民众、权力和利润》一书中认为,新自由主义所规定的全球化形式导致个人与整个社会在很大程度上无法控制其自身命运。资本市场自由化的后果尤其可憎:如果一位新兴市场主要总统候选人失去了华尔街的青睐,那么所有银行就会把钱撤出该国。随后选民们就面临一个严峻的抉择:或者向华尔街屈服,或者面对一场严重的金融危机。这就好像华尔街比该国公民拥有更多政治权力一样。

哪怕是在富裕国家,普通民众也被灌输,“你们不能执行你们想要的政策”——无论是充分的社会保障、体面的工资、累进式税制、还是严格监管的金融市场——“因为国家将因此失去竞争力,就业机会将消失,最后蒙受损失的还是你们。”

无论是在穷国还是富国,精英都承诺新自由主义政策会导致更快的经济增长,而这些福利也将源源不断,导致包括最贫困阶层在内的所有人都能过上更体面的生活。不过要想实现这一目标,工人就必须接受较低的薪酬,而所有公民都必须接受削减重要的政府项目。

精英阶层声称他们的承诺是以科学经济模型和“实证研究为基础”。40年后反映结果的数据出炉:增长已经放缓,而增长的成果绝大多数都流向了极少数最高阶层。随着股市飙升而工资停滞不前,收入和财富都在向上聚拢,而不是向下流动。

限制工资(为达到或保持竞争力)并减少政府项目怎么可能提高生活水平呢?普通民众感觉自己被强制出售了这套理念。他们觉得被骗是对的。

我们现在正体验到这种大骗局的政治后果:对精英阶层和新自由主义赖以存在的经济“科学”的不信任,同时失去民众信任的还有使这一切成为可能的被金钱所腐蚀的政治制度。

现实是,虽然名为新自由主义,但新自由主义时代却远远不自由。它强制实行一种学术正统观念,而这种观念的守护者则完全无法容忍任何不赞同。持非正统观点的经济学家被视为需要回避的异端邪说者,或者充其量被分流到一些孤立的机构。新自由主义与波普尔所倡导的“开放社会”几乎没有任何相似之处。就像乔治·索罗斯所强调的那样,波普尔承认,我们的社会是一个复杂、不断演进的系统,在这个系统中我们学习越多,我们的知识就越能改变系统的行动。

在宏观经济学领域,这种不容忍现象表现得尤为严重,该领域普遍接受的模型排除了发生像2008年危机的可能。当不可能的事情最终发生时,经济学界将其视为五百年一遇的大洪水——也就是任何模型都无法预测的怪异现象。即便在今天,上述理论的支持者也拒绝承认,他们关于市场有能力自我调节的信念以及轻视乃至无视外部因素的思维模式最终导致了加剧危机的关键因素——管制放松。这种理论继续存在,传统理论的信奉者不断进行托勒密式的尝试,企图让其与事实相符,这恰恰证明了一个事实:那就是坏的思想一旦确立,往往需要很长的时间才能消亡。

如果2008年金融危机还没让我们意识到,不受约束的市场难以为继,那么气候危机无疑应当让我们认识到这一点:新自由主义将在事实上结束我们的文明。

新自由主义削弱国家机构 加剧不平等

两次危机后政府政策的差异巨大

协和集团CEO克雷格·扎巴拉(Craig Zabala)以及密歇根制造技术中心前副院长丹尼尔·卢里亚(Daniel Luria)在《美国事务》(American Affairs)撰文指出,1929-1933年危机和2008年危机可以说是两个不同的故事。

1929年的金融恐慌在最初看起来就前新政时代自1797年恐慌以来的其他恐慌一样。但它很快就变为与众不同了。1929年的恐慌引发了大萧条,从1928-1932年,美国的实际GDP降低了30%,世界范围内降低了15%,而美国失业率上升了20%以上。大众的压力以及由工会作为先锋的群众动员迫使民主党提出了一系列被称为新政的措施,实施了赤字支出和大规模公共项目的凯恩斯药方。

联邦政府支出从1928年GDP的5%增长至1935年的10%、1942年的20%,并且自从1952年以来,每年都超过了20%,尽管在1975年以后支出从“酌情决定的”国内项目转移走了。较大的联邦政府支出是很清晰的成功:从1933-1973年,实际GDP每年平均增长5%。此外,这些增长被广泛地享受到了,创造了美国的中产阶级。平均实际收入几乎翻了两番,而最富有的1%在总个人财富中的份额降低了一半以上,从1929年的48%减少至1978年的不足22%。就百分比来说,最富有的0.1%的群体的财富份额降低得更加剧烈。

现在,我们将这些事件与10年前对金融危机的反应进行比较。在2007年夏季,英国北岩银行的恐慌席卷了整个资本主义世界,引领了2008年的全球银行危机和金融崩溃——自1929年以来最剧烈的金融危机。在2008年,英国工党政府将北岩银行国有化。在美国,贝尔斯登和雷曼兄弟投资银行无力偿还债务。贝尔由摩根大通接收,雷曼宣布破产。美国银行购买了无力偿还债务的抵押贷款者:美国国家金融服务公司和美林公司。花旗银行接受了来自美国财政部的紧急救助,而高盛集团和其他金融机构变成了银行持有企业以获得来自美联储的资金。这仅仅是美国资本市场紧缩的开始,包括与住房抵押相关的衍生品的急剧贬值和大范围的信用产品的违约。

2009年底,GDP与2007年相比下降了4.3%,就业降低了75万(或5%),实际平均家庭收入下降了2500美元(或4.2%);从2009到2012年,它又下降了2500美元。伤害并没有局限在美国。

部分是因为2007-2008金融危机,美国人以比竞争对手多接近1000万选票选举了奥巴马,参议员转由民主党控制,而民主党已经控制了众议院。但尽管政府在2年时间内完全掌握在民主党手中,实施的一系列措施非常不同于1933-1935年——政策议程着眼于支撑主要的银行,保险企业以及精选的工业公司的金融子公司。

尽管比大多数主流经济学家建议的要小,2009年奥巴马的刺激计划也依然未获得共和党的一票。这预示了随后的每个奥巴马计划的命运,包括《平价医疗法案》——不够雄心勃勃(事实上,在某些方面,雄心勃勃的程度不及马萨诸塞州立法机构2006年时任州长米特·罗姆尼制定的计划),但仍然无法得到共和党的任何支持。

从2008年危机中的复苏的微弱的,这一点并不令人吃惊,除了公司利润(从2009年中到2018年中增长了63%)之外。在同一时期,实际国内生产总值每年仅增长2.1%,就业每年仅增长1.3%,平均每周实际收入每年增长不到0.1%。与1930年代完全的凯恩斯主义方法不同(凯恩斯主义方法大多数一直持续到1970年代中期),自2008年以来,联邦政府的政策重点,是确保富人的财富得到保护,而大多数人或多或少地由市场摆布。

政策差异与基尼系数

扎巴拉和卢里亚指出,正如已经解释的那样,美国两次最大的金融危机引致了两种截然不同的政府回应。1929年的股市崩盘导致的结果是,当时1%的大量财富被征用。但是,这种征用引致第一个所谓的“镀金时代”,并因此释放了未来的国民收入用于公共投资和大众市场消费,这一成功在2008年之后的时期没有得以再现。相反,自新政以来首次大规模联邦政府干预的主要作用是,通过挽救金融业巨人来支撑最富有的前1%(尤其是前0.1%)的财产。从2008年到2010年,在一次全面的危机中,詹姆斯·布坎南(James Buchanan)和弗里德里希·海耶克(Friedrich Hayek)的自由经济工具首次经受了真正的考验,结果证明不平等现象加剧,政治更显丑陋。

对奥巴马公平起见,20世纪30年代和40年代的完美风暴对他的世纪危机来说是无法获得的。从贤明上或政治上来讲,他都不是罗斯福。但是即使他是罗斯福,也没有新兴的工会运动或战时大规模的群众动员来支持其进行更强有力的进步主义反应。

相反,工会运动一直从其20世纪50年代的最高峰开始下降,而中国将凯恩斯主义的大量公共投资与明智的工业政策巧妙地结合在一起,从而取代了美国在全球贸易中的主导地位。正如《经济学人》所说:“ 2006年,美国经济是中国的五倍(或比中国大400%)。2017年,这一数字仅为60%。” 中国的崛起显然与自由主义者的经济理论相矛盾,但美国的去工业化也使劳工组织和矫正政策的改革更加困难。

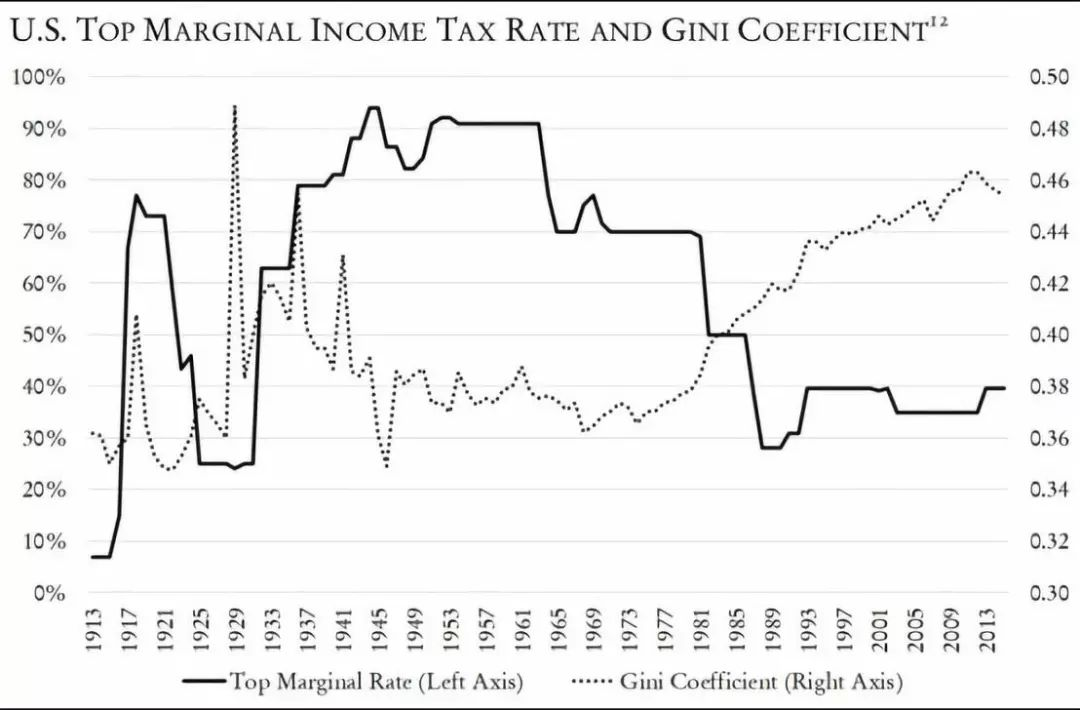

近年来,经济学家和政界人士一直在寻求税收政策来激发投资,生产力和经济增长。人们通常认为,美国经济的自由资本主义管制较少,而国家机构不断萎缩,因此它是积极实施刺激性税收政策的理想试验场。下表显示了这方面的情况。

这表明20世纪20年代税率的急剧下降很可能加剧了导致1929年崩溃的股权泡沫,这表明罗斯福(FDR)以主要从富人那里筹集税收的方式,来为他的新政和战争支付费用。从1964年开始,最高税率降低了,但仍然强大的工会能够短暂地阻止不平等现象的加剧。到1980年,工会已大大削弱。部分是因为这一情况,较低的最高税率并未带来使工人受益的投资,无论是增加收入还是改善政府服务都是如此。但是降息的确与恢复新政之前的基尼系数密切相关。

彭博社亚历山大·坦兹(Alexandre Tanzi)和迈克尔·萨索(Michael Sasso)具有类似的观点,他们借助美联储的数据指出,美国的历史经济发展已经使最富有的1%群体更加富有,他们持有的财富是中等、中上等阶层的财富之和。

根据美联储的数据,最富有的1%美国家庭已经在过去十年享受了巨大的股票市场回报,直至他们现在控制了美国公共和私人企业一半以上的股票。这些大量的资产组合使美国的精英吞掉了蛋糕的更大一部分。

美国工人仍未找到工作

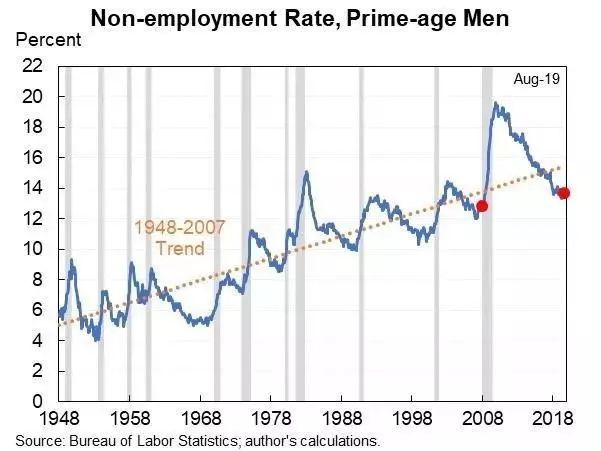

哈佛肯尼迪学院教授杰森·福尔曼(Jason Furman)在《外交事务》(Foreign Affairs)撰文指出,美国正经历自己有史以来最长的经济复苏期。从2008-2009年金融危机的低谷开始,这一缓慢向上的趋势至今已进入第11个年头。美国工人的就业率已经连续107个月上升,是过去记录的两倍多,并且失业率将在不久后降至过去50年内的最低值。虽然如此,仍有一个重要的经济指标未恢复到危机前的水平——适龄(即25至54岁之间)男工的就业率。

在经济衰退前的2007年底,12.8%的适龄男工没有工作,但现在这一数字上升到了13.7%。该群体的总体失业率(headline unemployment rate)从4%下降到3.1%,但这仅仅是因为许多人放弃了找工作。当他们不再积极寻找工作时,也就失去了被计入到“失业者”中的资格。甚至相反,政府给他们贴上了“脱离劳动力”的标签。这一做法虽然降低了失业率,对经济的打击却不亚于从前。

**大量适龄男工失业**

福尔曼认为,大量适龄男工从劳动力中流失,不仅降低了整体劳动参与率,而且扩大了(已经非常庞大的)失业者的队伍。总计有850万25至54岁之间的男性或是找不到工作,或是不再寻找工作。不参与劳动不仅仅意味着丢掉工资或是GDP下降,更使他们缺乏尊严和生活满意度——这两者反过来又会危害到这些失业男性所属的社区。

市场的每次起伏都会引起劳动力构成的变化:新类型的工人入局,相应的其他人出局。经济繁荣的时候,部分人提早退休或成为全职父母,剩下的人被大量的就业机会和更高的薪酬前景吸引着进入劳动市场。经济衰退时也一样,一部分待就业者对找到另一份工作的前景感到沮丧,以至于完全放弃寻找工作,另一部分则为了维持生计进入就业市场。

当整个阶层的工人被挤出劳动市场或被系统地剥夺找到工作的必要条件时,这样的转变才成为一个问题。在这方面,适龄男工呈现的趋势尤其令人不安:自20世纪60年代末以来,每一次经济衰退都伴随着可预见的失业率增长;除了一次之外的每一个随后的复苏期中,失业率都无法在下一次经济衰退来临前恢复到以往水平。因此,美国适龄男工的失业率近几十年来一直在缓慢上升——从20世纪50年代最低的4%上升到今天的近14%。

图为1948-2018年适龄男工的失业率趋势,由本文作者杰森·福尔曼根据美国劳工部的数据计算得出。

男性所占比例过高的制造业正在衰退,这导致许多适龄男工退出了劳动力行列。房市泡沫的破裂进一步减少了工人——特别是没有本科学位的工人——的就业机会。还有更多的男性因为大规模的关押离开了劳动力大军。在美国,共计有200万人被监禁,被监禁人口占总人口的比例比其他任何一个国家都要高。许多曾经被监禁的人离开监狱后苦苦寻找工作。在以大量需要商品和工人为特征的紧缩经济中,雇主也许会愿意雇佣曾经的罪犯,但这是有上限的:就算在经济繁荣时,公司拒绝雇佣有犯罪记录员工的比例也和雇佣其它员工的比例持平,意味着紧缩经济只能部分挽回高监禁率导致的长期经济损失。

和其他工人一样,适龄男工并没有受到足够的培训和求职援助;此外,不同州之间所需的执业执照也是不同的;土地使用管制拉高了受欢迎地区租金——这些要求降低了工人的流动性,也使换工作变得不同寻常地困难。

**美国决策者需要将就业放在重要位置**

福尔曼指出,2016年以后,美国劳动力市场的表现超出了预期:尽管美国达到退休年龄的人口占总人口的比例越来越高(这一趋势本来可能提高失业率),但总体失业率处于下降趋势。

总失业率减少的主要原因是妇女和老年工人的就业率在上升。(由于工作场所不灵活、儿童保育服务差、没有带薪休假和早期教育补贴,美国适龄女工的就业率仍然比欧洲的同龄人低得多,但是这一差距近年来有所缩小。)不过,与同龄女性不同的是,美国适龄男工不但没有获得优势,反而失去了优势。

2008-2009年的金融危机再次表明,扩大需求是改善劳动力市场的最佳途径之一。高需求有助于提高工资和增加就业。美联储(Federal Reserve)可以实施扩张性货币政策,保持低利率以刺激消费者借贷,进而刺激需求;同时,政府可以通过减税或增加支出实施扩张性财政政策。失业率可能不会从目前的3.7%下降太多,但总体劳动参与率可能会更高。当就业率上升时,全行业的工人也会切身感受到实际工资的增长。

刺激需求是很重要的,但在某些时候,这一做法会遭遇结构性限制。因此,解决导致适龄男工高失业率的根本原因至关重要。联邦和州政府需要在改善教育、职业培训以及基础设施等方面投资,必须控制土地使用管制并改革限制求职者的执业执照制度,还应该试图改善刑事司法系统。扩张性货币和财政计划可以缓解因政策不足带来的一些负面影响,却无法根本解决这些问题。

就业不平等可能是各种不平等中最有害的一种。21%的高中及以下学历的适龄男工或是失业,或是停止找工作,却只有8%的学士或以上学位的男性处于相同的处境。当然,中等收入群体工资增长缓慢,高收入群体却工资飞涨。这是一种严重的不平等形式,必须立即予以纠正。相比之下,适龄男工失业的社会后果不明显得多,但也同样具有毁灭性。

被排斥在劳动力队伍之外会影响一个人的尊严、社区归属感和更广义的幸福感,这些影响远不能用金钱衡量。美联储正尽自己的一份力量来修补几十年来累积的损失,现在到了美国决策者把男性工人的工作放到更重要位置的关头了。

民调显示近三分之二美国人没有过得更好

据英国《金融时报》报道,近三分之二的美国人表示,他们的财务状况并没有较特朗普当选时有所改善。英国《金融时报》和彼得·G·彼得森基金会(Peter G Peterson Foundation)对可能投票的选民进行的一项民调显示,31%的受访美国人表示,他们现在的财务状况比特朗普上任之初更加糟糕。另有33%的受访者表示,自2017年1月特朗普就职以来,他们的财务状况没有变化。只有35%的受访者表示,他们的财务状况有所改善。

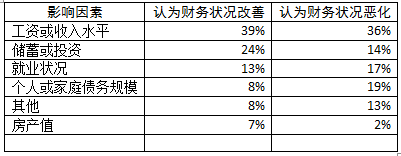

工资增长一直保持缓慢似乎是引发不满的一个主要因素。在表示财务状况恶化的受访者中,有36%的人将问题归咎于收入水平。美国劳工部11月1日表示,10月份平均时薪增长3%,这一增幅接近过去10年的最高水平,但低于金融危机之前。另有19%的人指出,财务状况恶化的原因是个人或家庭债务。

下表是根据该调查结果整理的,从特朗普就任总统以来,影响受访者财务状况改善或恶化的因素。其中,财务状况已经改善的人中,有39%的人说,改变的最重要因素是工资或收入水平,个人储蓄和投资是财务状况改善的第二大因素;在表示其财务状况恶化的人中,19%的人将债务负担加重列为其中最重要的因素。

资料来源:根据“FT:FT-Peterson US Economic Monitor poll of 1.005 adults, October 2019”整理

英国《金融时报》-彼得森基金会的这次民调是由民主党民调公司Global Strategy Group和共和党民调公司North Star Opinion Research在10月21日至25日之间在网上进行的。它反映了全国1005名可能投票的选民的意见,误差率为正负3个百分点。民调结果显示,在选民是否支持特朗普的经济议程的问题上,党派归属是关键因素。只有10%的民主党人表示,总统的政策有利于美国经济。相比之下,持这种看法的共和党人的占比为84%。此次民调显示,特朗普总统任期内的经济扩张和金融市场反弹,只是让一小部分美国选民的看法变得乐观。例如,受过大学教育男性的财务状况最有可能较特朗普上任之初有所改善,其中48%的人表示,他们的财富增加了。

《金融时报》-彼得森基金会的“美国经济监测”(US Economic Monitor)将每月进行一次,直至2020年11月美国举行大选时为止。此次民调结果显示,美国民众对特朗普的经济政策存在严重分歧。45%的受访者表示,这些政策提振了美国经济,另有45%的受访者表示,这些政策损害了美国经济。特朗普任期内的标志性政策是为企业和最富有人群减税以及放松监管。

在特朗普最近向叙利亚北部油田和沙特部署美国军队的背景下,此次民调发现,55%的受访者认为,油价应该是美国在该地区军事决策的一个重要因素。近四分之三的受访者表示,汽油价格上涨将对他们的个人财务状况产生负面影响。

这次调查结果凸显,将经济管理能力作为寻求连任王牌的特朗普将面临挑战。特朗普一再将股市屡创新高和就业增长强劲吹嘘为本届政府最重要的成就,并愤怒地将任何经济疲弱迹象都归咎于美联储(Fed)。美国最新出炉的经济数据显示,第三季度国内生产总值(GDP)增长1.9%。随后,特朗普在Twitter上写道:“美国历史上经济最强大的时期!”

不平等对资本主义是坏事吗?

不平等与经济增长

协和集团CEO克雷格·扎巴拉(Craig Zabala)以及密歇根制造技术中心前副院长丹尼尔·卢里亚(Daniel Luria)在《美国事务》(American Affairs)上撰文说,向上的收入再分配是自我强化的,因为富人继续获得越来越多的储蓄,而他们无法以最大化国家经济生产能力的方式充分利用这些储蓄。事实上,无法消耗的财富的过多积累阻碍了大众的消费和就业,进一步降低了富人在众多公司中进行生产性投资的激励。投资减少导致生产率降低,这进一步降低了需求,并导致经济无法发挥其潜力。事实上,美国经济不仅变得越来越不平等,而且越来越具有榨取性。富人越来越多地试图将自己与经济的其他部分区分开来,并将其金融资产与生产性投资所涉及的风险隔离开来。

例如,2008年之后,超富裕人士(收入最高的0.1%)能够通过将其普通收入和资本收益重新投资于公共和私人股票以及明确设计的房地产的投资组合,从而推高这些投资组合的价值,以达到保护自己的财富的目的。与某些抱怨相反,《多德-弗兰克法》实际上为长期参与向未评级的私人公司提供贷款的、老练的富裕投资者提供了千载难逢的机会。

在2010年代,由于《多德-弗兰克法》导致受监管的银行部门的贷款急剧收缩,早已涉足影子信贷市场的投资者获得了以前由商业银行所提供的更高质量的信贷。在相当于信贷市场上的经典供需失衡的环境中,他们也有机会收取比《多德-弗兰克法》通过之前受监管的银行所收取的更高的比率,来对更高质量的资产类别进行重新定价。

由于《多德-弗兰克法》限制了受监管的存款机构向劣质信贷提供贷款,老练的投资者能够通过参与急剧扩张的不受监管的影子信贷市场——由接管“承销”这些劣质信贷业务的非存款机构组成,从而获得更高的收益。这些投资者重新平衡自己的投资组合,以“全部”进入影子信贷市场也就不足为奇了,这解释了近期的惊人增长率。(影子信贷市场被定义为向非公开,未评级的经营实体提供500万美元至1亿美元的融资,或向资产池提供不计利息,税项,折旧和摊销前收益不超过5,000万美元的资产)。该市场在全球范围从2002年的30万亿美元增至2014年的79.8万亿美元,其中美国管理着全球最大的影子银行业(2014年为25.7万亿美元)。

对许多成熟的投资者而言,这种高收益、不受监管的市场在许多方面已经取代了受监管的存款机构,这些投资者正在低收益的资本市场环境中寻求更高的收益,并且认为不需要诸如《多德-弗兰克法》所提供的广泛的监管保护。尽管如此,由于这些投资者仍然是有点风险厌恶型的,因此大多数人只倾向于为少数行业中的实体和项目提供资金,这导致美国大多数小型企业无法立即获得可负担的信贷。因此,《多德-弗兰克法》产生了意想不到的效果,即顺应了商业银行减少其对企业家、某些新兴产业和小型企业贷款的长期趋势,而大多数美国的就业机会增长就出现在这些行业中。

从1990年开始,随着信贷市场的变化,美国的私募和公开股票市场也变得更具有限制性,限制了企业家以及某些行业之外的中小企业获得资本的机会。这抑制了公司的业绩,阻碍了工资和经济增长,并抑制了创新和竞争。这种经济和金融停滞产生了一大批被纳入特朗普政治基础的企业家和商人。

因此,最富有的0.1%既是新信贷市场的推动者,也是其主要受益者。同时,小型企业和家庭受到银行贷款减少的沉重打击。超富裕的大公司也有更多的机会参与大量的避税和逃税活动,这既减少了政府收入,又减少了总体经济规模。税收正义网络(Tax Justice Network)2012年的一项研究发现,21-32万亿美元的财富已转移到避税天堂。该数字每年增加约2.5万亿美元,占世界GDP的近2%。

经济学家和新闻工作者都指出,收入和财富的集中度在1920年代中期至后期一直处于目前水平。超过了某个特定点(早在1929年就达到了这一点,自2012年以来几乎又一次达到)之后,实际上,将国民收入重新分配给已经富裕的人是对经济增长征税。真正的富人越来越多地将积蓄从生产性经济中撤出。国会共和党人在通过特朗普减税政策时完全遗忘了这一点,或者忽略了这一点。

不平等与政治冲突

克雷格·扎巴拉和丹尼尔·卢里亚在文章中指出,收入不平等在从卡特任期开始的每个美国总统任期中都不断加剧,收入不平等在里根执政期间加剧,并在克林顿、小布什和奥巴马的领导下持续下去,这一事实表明,社会民主的没落不仅仅是特朗普主义或里根主义的产物。不幸的事实真相使民粹主义右派对其所谓的国际精英的攻击变得可信,它声称那些精英并不真正在乎工人,也没有为恢复收入或谈判能力做任何事情。对工人阶级的抛弃,也极大地破坏了民主党在没有受过大学教育的美国人心中的形象。

尽管所有所谓的“第三条道路”都坚持认为,明智的、中间派的政策制定将取代更传统的阶级对抗,但当权的领导人未能恢复繁荣,也不能解决许多中产阶级家庭所感到的不安全感。尽管工会在过去几十年中有所减少,但在最近的群众动员中仍可以看到工会的持续重要性。在法国,甚至在西班牙,街头的学生和工会工人都击退了紧缩预算。尽管受到了相当数量的政策精英的反对,这些运动的胜利实际上改善了经济增长。在纽约,群众动员拯救了Verizon的工会,并赢得了15美元的最低工资。在芝加哥、西弗吉尼亚州、亚利桑那州和俄克拉荷马州的教师罢工不仅赢得了更好的合同,而且产生了公共压力:要求各州在学校上花费更多,即使这样做需要增加税收。

最为明显的是,法国的“黄背心”运动已转变为反对收入不平等的运动,民意测验表明,法国大部分人都支持这个运动。绝大多数人,其中主要为中低收入人群,仅将马克龙视为“富人总统”;将政治视为阶级之间冲突的框架使其成为比1968年更具有爆炸性的革命性时刻。

法国发生的事情具有象征意义。就像黄马甲运动的参与者面临的选择是加入右派的勒庞(Le Pen)还是左派的梅朗雄(Mélenchon)一样,许多向下流动的美国人也可能会在特朗普或桑德斯(Sanders)之间做出选择,特朗普或桑德斯与他们的竞争对手不同,他们领导的是不守规矩的政治运动,而不仅仅是官僚政党。特朗普是波拿巴主义的人物,桑德斯则是民主的社会主义者。在美国,正如法国一样,不平等和持续的向下流动性是问题所在,在这两个国家中,许多公民似乎都对精英的技术官僚式的解决方案失去了信心。法国的这种激进部分地解释了,为何马克龙将投降作为扭转局势的一种方式。

(未完待续)

(整理、编译:孙小雨、张佶烨;责任编辑:王砚峰)

2019年第79期(总第1967期) 2019年11月8日(星期五)

地址:北京阜外月坛北小街2号 E-mail:tsg-jjs@cass.org.cn

中国社会科学院经济研究所 kingwyf@163.com

邮编:100836

电话:(010)68034160 传真:(010)68032473