【内容提要】 本文从理论及实证的角度对我国最优的农村医疗保障制度设计进行了研究,继2003年以来,我国新型农村合作医疗实施的是低缴费、低补偿的政策,而问题是这种补偿政策是否最优?考虑到医疗保障风险分散及道德风险的权衡,我们认为医疗保险最优共付率主要取决于农民医疗绝对风险规避系数、医疗支出风险大小及医疗支出价格弹性。运用2004年及2006年中国营养与健康调查数据(China Health and Nutrition Survey,CHNS)对相关参数进行估计,本文研究表明,我国现行农村合作医疗的最优共付率应为20%左右,目前我国新型农村合作医疗制度的补偿水平与最优共付率仍有较大的差距。

【关 键 词】农村合作医疗最优共付率风险规避道德风险

一、引言

我国农村医疗保障制度建设是政府多年来高度关注的重要问题之一,继上世纪90年代以来我国政府开始恢复农村合作医疗制度,但发展速度缓慢,直至2006年,中央政府决定加快推进和不断完善新型农村合作医疗制度,农村医疗保障制度发展加速,截至2009年9月底,全国开展新型农村合作医疗的县(市、区)达2 716个,参加人口8.33亿人,参合率达94%(卫生部,2010)。我国农村合作医疗缴费标准不高,至2009年,新农合筹资标准达到每人每年合计100元,其中,各级财政补助80元,农民个人缴费20元(卫生部,2010)。从合作医疗补偿来看,我国农村合作医疗补偿标准普遍偏低,目前合作医疗基金以县为统筹,主要根据基金收支平衡的原则确定补偿标准,根据第四次国家卫生服务调查,2008年新型农村合作医疗制度覆盖的居民中,仅有33.5%的门诊患者和85.3%的住院患者医疗费用得到报销,其中,住院患者报销费用仅占其住院总费用的34.6%。

长期以来我国合作医疗实施的是一种低缴费、低补偿政策(Wagstaff et al.,2007;Wang,2005),但问题是,我国目前的农村合作医疗补偿标准是否最优?补偿标准过低,则难以抵御农民的疾病风险,也达不到农村居民医疗保障的作用。农村合作医疗是社区医疗融资的一种形式,从农户角度来看,农村居民参加合作医疗的目的在于获得相应的医疗保障,因此,补偿标准过低,不仅影响农民参与的积极性,也使合作医疗的存在失去意义,而补偿标准提高,必然要提高缴费标准,除非政府大量补贴。事实上,2006年以来我国农村合作医疗发展迅猛,这主要得益于政府的大力推广,但合作医疗是以自愿为原则,如果农村医疗保障体系缺乏内在的稳定机制,必然影响到合作医疗的可持续性,正如上世纪80年代所经历的那样,农村合作医疗制度迅速崛起,也会迅速走向解体。尽管目前由许多文献研究农村合作医疗,但对这些基本问题的研究并不多见。

从医疗保障的角度研究合作医疗,必然涉及如何设计农村合作医疗的补偿规则,而由于第三方付费机制的引入,则带来医疗保险中的道德风险问题,使农民不关心医疗成本(Chernew et al.,2000;Manning et al.,1987),从而导致合作医疗组织收支失衡。最优医疗保障制度设计主要是基于医疗保障带来的风险分散与道德风险的最优化,最早的经典文献包括Arrow(1963,1971)和Zeckhauser(1970)早期的研究认为,保险人对被保险人的医疗损失不应金额赔付,而是应设置合理的共付率①,以权衡风险分散收益与道德风险福利损失。假定其他条件不变,当被保险人从风险分散中获得的边际收益等于道德风险带来的边际成本时,医疗保障制度的共付率达到最优(Ellis et al.,2007;Buchanan et al.,1991;Blomqvist,1997)讨论了非线性最优医疗保障设计,研究认为医疗保险的最优共付率应取决于居民的健康状态,不同的健康水平应设计不同的共付率。但在实证文献中,为简化分析,通常研究单一的共付率模型,可能是由于样本选择及参数设置的不同,学者们对医疗保障最优共付率数值大小的研究差异较大,大致从20%左右(Blomqvist,1997;Newhouse et al.,1993)到50%—60%之间(Feldstein and Friedman,1977;Manning and Marquis,1996)。以上实证研究主要是对发达国家医疗保障最优补偿标准进行的分析,而运用发展中国家农村的数据较少,类似的研究在我国也未得到学者们足够的重视。事实上,各国居民收入水平不同、历史文化不同,导致居民的风险规避态度不同,最优共付率应出现较大的差异。

目前很少文献对我国农村居民最优医疗保障制度问题进行思考,可能是国内新型农村合作医疗全面推广的历史还不长。在较少的研究文献中,与本文研究最为相近的是封进和宋铮(2007),该文构建了一个异质性个体决策模型,讨论了我国农村医疗保障制度,经模拟测算认为只要农村合作医疗补偿比例维持在50%左右,农民个人缴费10元,政府补贴20元,现行制度可以实现收支平衡,参与率在90%以上,这项研究基于个人的效用最优化,没有考虑到农村医疗保障中参与农民的风险分散及道德风险的权衡,该研究讨论了自愿型医疗保障体系的参与率及现行体系的筹资平衡问题,而没有讨论合作医疗是否提供了足够的医疗保障;封进和李珍珍(2009)通过比较农民灾难性医疗支出及财政支出的角度,分析现行农村合作医疗制度不同补偿模式的效果,发现门诊与住院均补偿80%的方案抵御农民灾难性医疗支出较好,该项研究是按照事先设定的方案进行比较分析,也没有讨论农村医疗保障中的风险分散与道德风险的权衡问题。

本文使用中国营养与健康调查(CHNS)中2004年及2006年的数据为分析对象,着重分析我国农村医疗保障制度的最优设计。本文的研究思路是:首先,根据参保农民风险分散与道德损害的权衡,建立我国农村合作医疗制度最优共付率理论模型;其次,建立农民医疗服务需求计量模型,估计相关参数,为了提高计量估计的准确性,我们对估计方法及可能的内生性问题进行了讨论;最后,根据相关参数及最优共付率理论模型,对我国农村合作医疗制度的最优共付率水平进行了测算,并对有关参数进行敏感性分析。本文的分析是对我国农村最优医疗保障制度进行思考的一次尝试,本文的研究将为我国现行农村合作医疗制度设计提供参考,对完善我国农村新型合作医疗制度具有一定的现实意义。

二、农村医疗保障制度最优共付率模型

(一)社会最优共付率的设计

首先,构建农民医疗需求模型。假设居民生病时对是否进行治疗及医疗支出进行决策,居民决策时主要依据其个人及社会经济特征,假定其他变量给定,我们可以建立农民个人医疗服务需求关于共付率的决定方程:

为简化运算,假定居民医疗服务需求与共付率为线性关系,当共付率增加时,居民医疗支出下降,则(1)式可变为:

分别表示时间及地区虚拟变量,以控制这两个维度不可观测因素的影响。上式表明居民医疗支出主要取决于居民的人口学特征及社会经济特征如年龄、性别、教育程度、婚姻状况及居民收入等。在本文中,我们最为关心的是农民参加合作医疗及共付率变量,参加合作医疗可以增加农民与医院之间的联系,增强居民的健康意识,预计可以增加农民发生医疗支出的概率,而合作医疗是否增加了农民的医疗支出,这可能还是主要取决于共付率的大小。共付率是居民的自费部分,通过共付率的设置相当于降低了医疗服务价格,特别是我国农村居民收入水平较低,高昂的医疗服务价格使我国农民应就诊而不就诊的现象更为严重。因此,共付率与农民医疗支出应呈显著的负相关,而我国合作医疗以县为统筹,各地区经济水平有较大的差异,合作医疗实际报销水平也有很大的不同,这为我们研究共付率对农民医疗支出的影响提供了方便。

我国新农合采取的是保大病为主的政策,大病支出占合作医疗基金支出较大的份额,由此,产生的疑问是:如果合作医疗门诊样本没有报销数据,仅仅利用住院样本构建计量模型是否会导致样本不足或难以拟合最优共付率?我们的回答是否定的,合作医疗制度虽以保大病为主,但各地做法有所差异,多数地区实施了住院与门诊兼顾的方式。我国新农合补偿模式主要有四种:一是只补偿住院费用;二是补偿住院费用和大额费用;三是住院和门诊费用均补偿,采用住院及门诊统筹;四是补偿住院费用,同时采用个人门诊账户(封进和李珍珍,2009)。据胡善联和左延莉(2007)的研究,我国合作医疗多数县市的补偿模式仍考虑到门诊报销,2006年我国仅单独推行大病住院补偿模式的县市较少,仅占所实施地区的15%,而85%的县市采取的是兼顾住院与门诊,其中,东部地区主要采用住院及门诊统筹,中西部采取住院统筹及门诊账户的形式。因此,多数实施合作医疗的地区不仅住院费用,门诊费用也可得到补偿④,这样我们可以获得更多合作医疗患病成员的补偿样本包括门诊及住院,从而较好地观察共付率对医疗支出的边际影响。

此外,我们选择了如下解释变量:(1)家庭规模,一个家庭的规模越大,一方面人均拥有的资源量下降,另一方面家庭资源的总量变大,反映了农民生病时能够筹集到更多的资源,这是因为家庭成员往往一般是以整个家庭的经济情况作为决策依据;(2)疾病的严重程度,我国农民小病拖大病扛的现象较为普遍,因此疾病的严重性直接决定了农民是否就医及其医疗支出的大小;(3)医疗机构变量,我国医疗机构有不同的等级,高级别医院医疗服务价格明显不同,从而影响农民的医疗支出;(4)到医疗站点距离及医疗服务价格,这主要反映医疗服务的可及性,到医疗站点距离越近、价格越低,越有利于农民使用更多的医疗资源;(5)疾病史,有疾病史的农民一般医疗服务的意识较强,身体状况较差,从而增加医疗支出的可能性;(6)是否吸烟和喝酒,这两个变量主要反映人们的生活方式及行为习惯,这是影响居民健康的重要变量之一,从而影响农民医疗支出。

这里估计中有一个现实问题是:样本中大量农民无任何医疗支出,因变量出现大量零值。常用的对大量零值的处理方法是采用Heckman选择模型,以纠正选择性偏误,但农民医疗支出与工资方程不同,其观测的零值可能是农民医疗支出的实际期望值为零,而非样本选择的潜在结果,因此,选用Heckman模型估计是有偏的(Dow,2003)。从技术上来说,Heckman模型要求第一步选择方程和第二步支出方程的残差项必须满足联合正态分布假定,否则会引起很大的偏误,而医疗支出通常不能满足这一要求(Dual et al.,1983)。居民是否就医的决策与医疗支出的大小是相对独立的。在卫生经济研究中,对这一问题处理的常用方法是二部模型法估计(two-part model,TPM),其基本思想是,把研究样本分成零医疗支出样本和就诊支出样本。首先,对全部样本估计一个农民就医概率Probit模型即估计农民医疗支出选择方程;然后,对就诊支出样本的农民医疗支出对数进行OLS估计。TPM模型是将消费者的医疗支出行为分为两个阶段:一是农民决定是否发生医疗支出;二是在农民已经决定医疗消费的前提下,医疗机构决定医疗支出金额的大小。该方法把上述两个阶段的决策视为有先后顺序并相互独立的过程,但在计算某一变量的边际影响时,则把这一变量对两个部分的影响联合起来考虑。假设计算一个连续变量(x)对医疗支出的边际影响,则可以根据两部分方程分别来计算,如公式(6)所示:

(三)内生性讨论

在估计公式(5)时,还有一个现实问题就是变量的内生性,这里主要讨论我们关注的两个可能的变量:一是农民是否加入合作医疗变量,二是共付率变量。由于我国目前的新型农村合作医疗是自愿参加的,农民参加合作医疗可能存在逆向选择行为,即农民是否有医疗支出和医疗支出额的大小可能也影响农民加入合作医疗,如农民事先已患慢性疾病,预计发生医疗费用可能性较大,则有更高的概率选择参加合作医疗。因此,农民是否加入合作医疗变量可能存在内生性,但在合作医疗实践中,合作医疗变量真的具有内生性吗?考虑到合作医疗组织为维持基金持续运行,防止逆向选择,也会采取一定的措施如要求农民以家庭的形式加入,从而逆向选择行为可能并不严重,或者合作医疗组织成员中发生医疗支出的比例较少,绝大多数成员身体仍然是健康的,此时,被怀疑的内生变量可能并不会改变OLS模型的估计结果。在本文中,我们对合作医疗变量的内生性进行了外生性检验。从共付率变量来看,对农民个体而言,合作医疗共付率是事先给定的,是由合作医疗管理办公室根据整体基金的运行状况,并根据基金收支平衡的原则,事先确定,因此,共付率相对医疗支出变量是外生的。

对内生性问题的处理一般采用工具变量回归,本文中采用的工具变量是基金统筹单位内参加合作医疗人数占该样本点所有样本的比重,该比例与个别农民是否参加合作医疗相关,主要表现为:(1)我国新型农村合作医疗是以县为统筹单位,县有关领导人及村干部的努力程度、干部个人的工作能力及其对农民的影响力不同,对农民参与合作医疗有不同的影响,较高的比例表明相关领导的努力更大,个体农民参加的可能性也越大;(2)农民之间对参加合作医疗也会有相互影响即存在从众心理,如果一个社区中有较多的居民参加,其他农民参加合作医疗的积极性会更高,特别是,我国农民参加合作医疗的缴费水平不高,因而这种从众心理应该会更显著。此外,某个社区中农民参加合作医疗的比例并不会影响农民个人是否发生医疗支出,因此,社区中农民参加合作医疗的比例是一个较为适合的工具变量。

三、数据描述性分析

本文使用的数据来自北卡罗来纳大学所做的中国家庭营养与健康调查(CNHS),该调查采用多阶段分层整群随机抽样的方法,样本覆盖了我国东中西部不同地区包括江苏、山东、辽宁、河南、湖北、湖南、广西和贵州9个省份的城市和农村居民,调查始于1989年,具有广泛的代表性,并包含了比较完整的个人健康信息。考虑到我国继2003年以后开始全国试点农村新型合作医疗,本文采用最近2004年及2006年的农村调查数据,为了反映农民对参加合作医疗选择及医疗支出的自主决策过程,我们把样本限制在18岁以上的成年人,这样,共获得总样本量12 482个,其中,发生医疗费用的样本量为1351个。

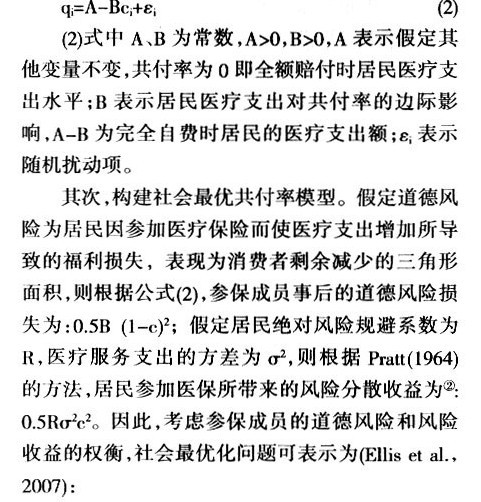

表1显示了样本主要变量的描述性统计,需要说明是:(1)医疗费用变量是指居民调查前四周内为治疗某疾病花费的医疗支出,在CHNS中通过询问过去四周中你是否去过正规医疗机构看病,你为治疗该病花了多少钱(包括所有挂号费、药费、治疗费、床费等)而获得;(2)农民人均家庭收入变量,类似于家庭规模变量,本文采用人均家庭收入为分析依据,主要是考虑到个人的健康可能更多地取决于家庭资源,而不是个人的工资水平,农民家庭收入是指调查前12个月家庭现金收入,具体包括家庭农业收入、园艺收入、养殖业收入、渔业收入、手工业商业收入、工资性收入、养老金及各种补贴收入;(3)到最近医疗站点的距离,用单程时间来表示,一次感冒的费用表示农民医疗服务价格;(4)吸烟与喝酒变量,CHNS中对居民是否吸烟与喝酒频率有直接的询问,本文中,我们把几乎每天喝酒、现在还在吸烟定义为1,其他为0;(5)疾病史变量,根据CHNS调查数据,我们把疾病史定义为过去是否有高血压、糖尿病、中风及心肌梗死中的一种或几种诊断;(6)社区中参加合作医疗比例,该变量是以县为单位来计算的,如果某县没有实施合作医疗则为0。

共付率是我们重点考察的变量,在CHNS中,通过询问“门诊及住院费用百分之几由您的保险报销”,我们可以得到医疗保险规定的共付率,但可能各保险的起付线不同,多数医疗费用并没有得到实际报销,相当于自费医疗,因此,在本文的计量模型中,我们设置的共付率指标是以实际报销为依据的⑥,而不是合作医疗应该报销的比例。此外,利用实际报销数据还可避免共付率与医疗支出不对应的问题,即虽设置了共付率,但农民并未获得报销,这样共付率可能就不会影响农民医疗支出。在CHNS中,通过询问“所花费的医疗费用中百分之几由医疗保险支付或预计可能由医疗保险支付”来获得。从我国农村居民参加保险的分布来看,在全部样本中,无任何医疗保险的农民比例达65.7%,参加合作医疗的比例为23.8%,这是农民医疗保险的主导形式,其他的保险形式还有公费医疗、商业保险、妇幼健康保险等。

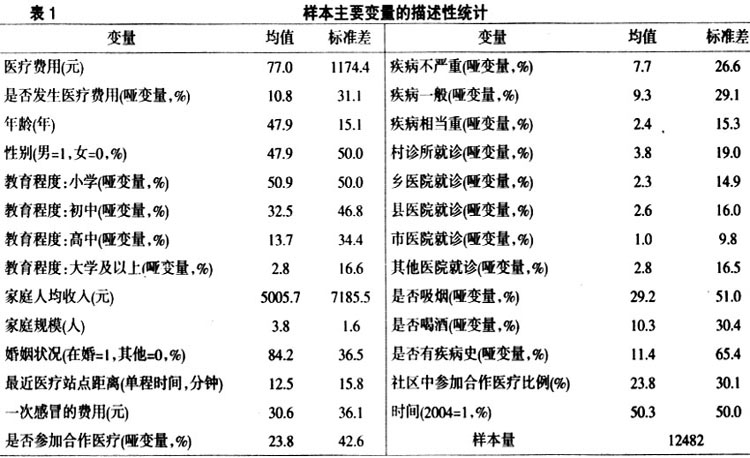

表2显示了新型农村合作医疗参合比例、缴费及补偿情况,2006年与2004年相比,农民参加合作医疗组织的比例有较大幅度的提高,达38.2%,在实施新农合的地区⑦,2006年新农合的参合比例也比2004年高18.2%,全部样本达54.5%;我国新农合的平均缴费金额2006年与2004年差异不大,每年平均为1 1.8元⑧。通过表2我们还发现:(1)实际报销人数占看病人数的比重为12.2%,门诊及住院病人均有补偿,其中,门诊和住院实际报销人数占全部看病人数的比重分别为10.1%和2.1%,2006年较2004年合作医疗成员受益率有较大幅度的提高,但比例仍较低,新农合绝大部分成员生病时并没有获得赔付⑨,我国合作医疗成员能够得到报销人数较少,考虑到合作医疗管理不规范,报销存在人情的问题,实际报销可能对医疗支出的影响更大;(2)全部样本中,平均实际报销比例大约在30%左右,门诊及住院差异不大,而2006年相比2004年,住院报销比例有较大幅度的提高,达44.5%。因此,继2006年始,我国新农合虽大幅度提高覆盖率,但补偿标准偏低的状况仍未实质性改变。

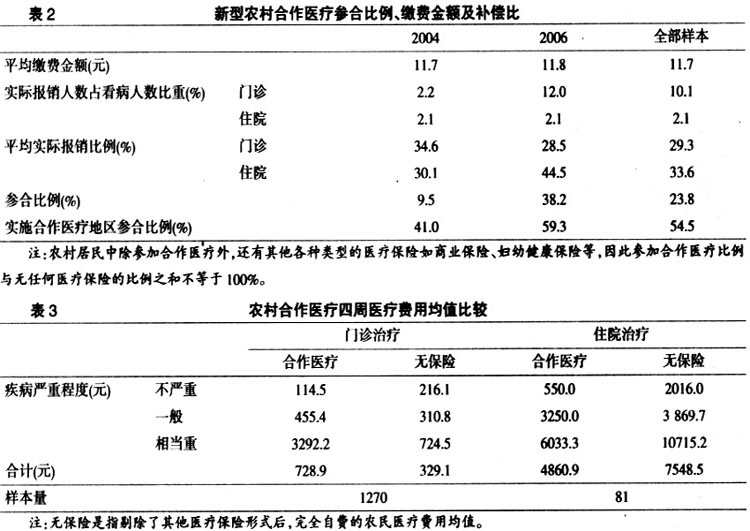

表3把农村合作医疗组织与无任何保险农民的四周医疗费用进行了比较,从门诊治疗来看,合作医疗组织成员的门诊支出是无任何保险农民医疗支出的2.2倍,按疾病严重程度分类的合作医疗成员门诊支出均高于无任何保险的农民,这表明:一方面,农村合作医疗可能增强了农民的看病意识及降低了医疗服务价格,从而增加了医疗服务利用;另一方面,健康水平较差的农民可能积极参加合作医疗即出现逆向选择行为。从住院治疗来看,合作医疗成员住院支出均低于无任何保险农民,这从另一方面也验证了在现行农村合作医疗低补偿制度中道德风险并不突出(封进和宋铮,2007),农民可能并没有把合作医疗作为抵御大病风险的手段。

我国农村合作医疗成员门诊及住院费用差异的一种可能解释是:门诊费用与疾病史如慢性疾病有关的可能性更大,农民事前可以预测,导致逆向选择问题,身体不好的农民积极参加合作医疗,而住院费用多数是大病支出,农民事前无法预测,因此,合作医疗中农民患大病的逆向选择及道德风险问题不严重,从而出现门诊费用合作医疗成员高于无保险农民而住院费用却比无保险农民低的现象。

四、实证分析结果

(一)计量回归模型分析

首先,表4报告了全部样本的TPM模型回归结果,为了控制时间及地区不可观测因素的影响,我们设置了时间及地区虚拟变量,模型可决系数R[2]较高,解释力较好。从就诊概率模型来看,农民就诊主要受到年龄、婚姻状况、教育程度、人均家庭收入、医疗服务价格、疾病的严重程度等变量的影响。参加农村合作医疗对是否就诊有显著正的影响,共付率对是否就诊影响显著为负,完全自费医疗可能抑制了农民的医疗需求,从模型Ⅰ可以看出,参加合作医疗与共付率两个变量的符号及显著性与我们的预期相符。

从医疗支出对数模型来看,模型Ⅱ表明农民医疗费用的大小主要取决于年龄、婚姻状况、人均家庭收入、医疗服务价格、疾病的严重程度和医疗就诊机构等变量。与就诊概率模型相似,农村合作医疗对医疗支出有显著正的影响,而共付率对医疗支出的影响虽然为负,但统计上显著性较弱,p值为0.117,这与我们的预期不一致,我们考虑这是否与多重共线有关,我们知道在不同等级的医院中,合作医疗的费用报销是不同的,合作医疗组织为了稳定病源,减少费用报销,等级越高的医疗机构报销越少,因此,共付率与就诊的医疗机构有可能存在一定的共线性。在对数模型Ⅲ中,我们删除了医疗机构变量,结果表明,共付率对农民医疗支出有显著负的影响。

其次,为处理农民是否参加合作医疗对农民医疗支出的内生性,我们进行了工具变量回归,但考虑到在全部样本中,部分地区没有实施合作医疗,这是因为继2003年以来我国新型农村合作医疗是以县为统筹单位在全国试点,这是一个自然试验,在没有试点地区农民不存在参加合作医疗的选择问题,因此,我们在考察变量的内生性时,剔除了非试点地区。第二阶段结果如表5中第2列至4列所示,可以发现,共付率变量的系数值比表4中的OLS估计结果小,系数值同样不显著,而当我们删除医疗机构变量时,共付率对医疗支出变量有显著负的影响。在表5中为节约篇幅我们省略了第一阶段估计结果,在两个第一阶段估计中,我们发现,社区参加合作医疗人口比例对农民是否参加合作医疗有显著正的影响,而当我们在模型Ⅰ和Ⅱ的基础上加入社区合作医疗人口比例作为解释变量时,发现这个变量不显著,因此,计量模型支持了我们对工具变量的猜想,该变量对农民医疗支出不会产生直接影响,而是通过合作医疗变量间接影响农民医疗支出。

此外,我们有一个疑问是:参加合作医疗变量是否真的具有内生性?农村合作医疗基金组织要求农民以家庭为单位加入,假定某家庭有成员身体状况较差如存在慢性疾病,则全体家庭成员加入合作医疗的可能性较大,此时,患病成员加入合作医疗具有内生性;而对身体状况较好的成员,其参加合作医疗相对其医疗支出变量则是外生的,健康的农民事后是否有医疗支出对其事前的合作医疗参与决策并无影响。由此,我们推断在全部样本中合作医疗变量的内生性可能并不严重⑩。如果该变量不具有内生性,则工具变量估计还不如OLS估计。为验证合作医疗变量的内生性,我们对模型Ⅳ和Ⅴ分别进行了内生性检验,其中,probit模型Ⅳ采用的wald外生性检验,发现检验值不显著,p值为0.8959,从而拒绝了怀疑变量具有内生性假定。对医疗支出对数模型Ⅴ我们采用的是Wu-Hausman外生性检验方法(Hausman,1978),该方法是:首先构建内生变量对所有外生变量及工具变量的回归,并对内生变量进行预测,然后,把被解释变量对包括内生变量的所有解释变量和内生变量的预测值进行回归,检验内生变量预测值的系数是否显著,原假设被拒绝则为内生变量,否则认为是外生的。结果我们发现系数的t检验值也不显著,拒绝了合作医疗变量内生性假定。因此,在理论上农民是否参加合作医疗与医疗支出有可能具有内生性,但这并不会在统计上使模型估计的结果产生显著偏误。

考虑到结论的稳健性,我们还通过对样本量的选择来处理变量的内生性,并与OLS回归结果相对照。根据前文的分析,合作医疗成员中事先患病的农民怀疑具有内生性,因此,我们在数据处理时,以农民过去是否有疾病史为依据,在全部样本中剔除了试点地区合作医疗成员中患有疾病史的农民样本,从而构建完全外生的样本量,以避免计量回归时变量的内生性干扰,这样,共获得样本量为12 235个,其中,发生医疗费用的样本为1 274个,回归结果如表5中的第5与第6列,可以看出合作医疗及共付率对农民医疗支出影响的显著性及系数大小与OLS回归的系数值及其显著性基本相似,特别是,共付率变量具有负的显著性,因此,本文采用OLS估计的结论是稳健的。

(二)最优共付率的测算

公式(4)理论模型表明,测算最优共付率主要涉及三个参数:一是医疗消费关于共付率的偏效应,二是农民医疗费用风险,三是农民医疗风险规避系数。关于前两个参数,我们主要依据本文计量模型的实证结果,而对第三个参数即风险规避系数,我们引用了封进和宋铮(2007)的估算(11),这主要是考虑风险规避系数大致稳定,反映了居民的医疗行为,不会因数据不同而估算结果差异巨大。此外,测算居民风险规避系数需要大量的收入与消费数据,本文采用的CHNS数据库很难满足这一要求,考虑到数据的稳健性,我们对风险规避系数进行了敏感性分析,事实上,封进和宋铮(2007)对农民医疗消费风险规避系数的稳健性作了详细的证明,结论是可靠的。

根据上述计量回归模型的讨论,我们测算最优共付率的依据是TPM模型表4中的回归结果,考虑到模型Ⅱ多重共线虽然降低了系数的显著性,但并不会改变系数的无偏性,而模型Ⅲ虽共付率显著,但遗漏变量带来的估计有偏的问题更为严重,因此,我们以OLS估计模型Ⅱ为计算依据,作为对照我们还根据外生样本的回归结果,对最优共付率进行了测算。根据公式(5)及模型Ⅰ、Ⅱ及模型Ⅶ、Ⅷ的回归估计,表6报告了农村合作医疗组织最优共付率模拟测算结果,参数取值的具体依据是:(1)系数B,根据公式(6)的计算,全部样本及外生样本农民医疗支出对共付率的偏效应分别为113.52和96.15元,可以看出,两者差异并不大,全部样本计算的偏效应略大于外生样本;(2),根据TPM模型,采用农民医疗费用预测值的方差来表示;(3)绝对风险规避系数R,根据封进和宋铮(2007)的模拟估算,我国农村居民健康的风险规避程度明显大于消费支出,农民健康的相对风险规避系数(λ)大致为8.547。考虑到结论的稳健性,我们在此基础上,上下变动20%,并根据R=λ/Y,分别测算相应的农民医疗绝对风险规避系数,其中,Y表示农民平均家庭人均收入。从表6可以看出,考虑到农村居民参加合作医疗风险分散与道德风险的权衡,合作医疗组织的最优共付率大致为20%左右,随着风险规避程度增强,共付率变小。此外,通过比较我们发现一个有意义的结果是:依据全部样本和外生样本计算的最优共付率几乎完全一致。

五、结论及政策含义

本文从理论及实证的角度对我国最优农村医疗保障制度的设计进行了研究,这是对完善我国新型农村合作医疗制度的一次有益尝试,考虑到医疗保障风险分散及道德风险的权衡,本文认为医疗保险的最优共付率主要取决于农民医疗绝对风险规避系数、医疗支出的风险大小及医疗支出的价格弹性。在实证分析中,我们运用CHNS数据对最优共付率理论模型所涉及的相关参数进行了估计,考虑到我国农村合作医疗是以自愿为原则,农民是否加入合作医疗变量可能存在内生性,为此,我们对农民医疗支出模型相关变量进行了内生性讨论,并对农民的相对风险规避系数进行了敏感性分析。本文研究发现,我国现行医疗体制下农村合作医疗的最优共付率应为20%左右。

这里需要说明的是:(1)最优共付率的测算依赖于相关参数的估计,如风险规避系数及医疗支出弹性等,这些参数数值的变化可能会影响最优共付率的大小,但这不会影响本文的分析结论,我国目前农村合作医疗补偿标准偏低的现状是一个基本事实,本文的研究只是一个初步尝试;(2)我们的研究主要是基于风险分散与道德风险的权衡测算最优共付率,没有考虑如果合作医疗实施最优共付率,合作医疗基金的平衡问题。从基金实际运行的角度来看,如果要提高补偿标准,合作医疗组织必须扩大基金来源,包括两种方法:一是提高政府补贴水平,二是提高农民的缴费标准。但考虑到我国合作医疗是以自愿为原则,提高缴费标准必然影响农民的参与率,产生逆向选择问题,因此,如何设计最优的农村医疗保障制度包括设计最优的缴费、补偿标准及政府补贴水平,这还需要进行更为深入的研究,这是我们未来的研究方向。

本文的研究表明,我国目前推行的新型农村合作医疗制度仍需完善。长期以来,我国合作医疗采取的是低缴费、低补偿政策,合作医疗平均补偿水平最多不超过40%(胡善联和左延莉,2007),这与最优共付率20%差距较大,因此,为提高农民的医疗保障程度,以建立农村合作医疗内在的稳定机制,政府应继续加大补贴力度,提高补偿标准。本文的研究尚存在一些缺陷,一是为分析的简化,我们设置的补偿标准是线性的,但在实践中多数是非线性的,如设置起付线、封顶线等,如考虑非线性变化,模型将更为复杂;二是关于风险规避系数,我们是以平均的风险规避程度为计算基础,没有考虑到我国东中西部农村地区巨大的收入差异,如果不同地区农民因收入不同,表现为不同的风险规避,其合作医疗补偿水平的设计应有所差异。

注释:

①本文中共付率是指参加医疗保险的农民患病时医疗费用中自付的比率,共付率=1-补偿比率。

②这里是指参保居民事前承担的医疗风险成本,所以,风险分散收益表示的是居民因参保而带来的风险下降额,即共付率越小,参保居民事前的医疗风险越小,参加医保的收益越大,参阅Ellis等人(2007)。

③公式(4)中B反映了居民医疗支出对医疗保险共付率的边际影响,其数值与医疗支出需求价格弹性有关,居民对医疗服务价格越敏感,B值越大。

④2004年及2006年合作医疗住院及门诊兼顾的补偿方式从卫生部相关部门也得到了证实,据卫生部农卫司上报的第一及第二季度数据显示(2006),我国新农合门诊补偿东部地区以住院与门诊统筹为主,中西部地区以住院与门诊家庭账户形式为主,2006年上半年全国农村合作医疗的受益率为13 28%,其中,住院补偿受益面为1.61%(参见http://www.jswst.gov.cn/gb/jsswst/zxgz/yl/userobjectl ai14443.html),这里的数据与下文表2中报告的2006年实际报销人数占看病人数的比重数据极为相近。

⑥感谢匿名审稿人对合作医疗共付率提出的有益评论,这里的讨论受到了匿名审稿人很大的启发。

⑦农村推广合作医疗是国家政策,当时在全国并非所有地区均实施合作医疗,在我们的研究样本中,实施新型农村合作医疗地区的样本量为5 446个,占全部样本的43.6%。

⑧这里的缴费金额主要是指个人的缴费部分,各级政府的补贴没包括在内。

⑨表2中报告的是参加合作医疗样本中获得实际报销的比重,其实在全部样本中其他保险形式仍含有部分实际报销的样本,从实际补偿来看,样本中获得报销的比例差异较大,最低10%,最高为100%,标准差34.7%。

⑩在表3中我们发现门诊病人的医疗支出大大高于无保险农民,存在逆向选择的嫌疑,但发生医疗支出的农民在整个样本中的比重较低,在实施合作医疗地区,该比例仅为11.8%,因此,有可能逆向选择问题在统计上并不会带来严重偏误。

(11)封进和宋铮(2007)利用相关参数很好地拟合了我国农民的消费—医疗支出行为,表明了相关参数的稳健性,详细证明参见该文及图4中的拟合效果。

(12)根据CHNS数据,居民医疗支出为农民四周医疗费用,因此,为保持一致,这里在计算绝对风险规避系数时,使用的家庭人均收入为四周的家庭人均收入。

【参考文献】

[1]Arrow, K. J., 1963, "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care," American Economic Review, 53, 941-973.

[2]Arrow, K. J., 1971, "Essays in the Theory of Risk-bearing," Markham Publishing Company, Chicago, IL.

[3]Blomqvist, A., 1997, "Optimal Non-linear Health Insurance," Journal of Health Economics, 16, 303-321.

[4]Buchanan, J. L., E. B. Keeler, J. E. Rolph and M. B. Holmer, 1991, "Simulating Health Expenditures under Alternative Insurance Plans," Management Science, 37, 1067-1090.

[5]Chernew, Michael E., William E. Encinosa and A. Hirth. Richard, 2000, "Optimal Health Insurance: The Case of Observable, Severe Illness," Journal of Health Economics, 19, 585-609.

[6]Dow, William., H. Edward and C. Norton, 2003, "Choosing between and Interpreting the Heckit and Two-part Models for Corner Solution," Health Services & Outcomes Research Methodology, 4, 5-18.

[7]Duan, N., W. G. Manning, C. N. Morris and J. P. Newhouse, 1983, "A Comparison of Alternative Models for the Demand for Medical Care," Journal of Business and Economic Statistics, 1, 115-126.

[8]Elliis, Randall P. and Willard G. Manning, 2007, "Optimal Health Insurance for Prevention and Treatment, "Journal of Health Economics, 26, 1128-1150.

[9]Feldstein, M. and B. Friedman, 1977, "Tax Subsidies, the Rational Demand for Health Insurance and the Health Care Crisis," Journal of Public Economics, 7, 155-178.

[10]Hausman, J. A., 1978, "Specification Tests in Econometrics," Econometrica, 46, 1251-1297.

[11]Wang, Hong, Winnie Yip, Licheng Zhang, Lusheng Wang and William Hsia, 2005,"Community Based Health Insurance in Poor Rural China: The Distribution of Net Benefits, "Published by Oxford University Press in Association with the London School of Hygiene and Tropical Medicine, September.

[12]Pratt, John W., 1964, "Risk Aversion in the Small and in the Large," Econometrica, 32, 122-136.

[13]Manning, W. G. and M. S. Marquis, 1996, "Health Insurance: The Trade-off between Risk Pooling and Moral Hazard," Journal of Health Economics, 15, 609-639.

[14]Manning, W. G., J. P. Newhouse, N. Duan, E. B. Keeler, A, Leibowitz and M. S. Marquis, 1987, "Health and Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment, "American Economic Review, 77,251-277.

[15]Newhouse, J. P., 1993, "Free-for-all: Health Insurance, Medical Costs and Health Outcomes: The Results of the Health Insurance Experiment," Harvard University Press, Cambridge, The Health Insurance Group.

[16]Wagstaff, A., M. Lindelow, J. Gao, L. Xu and J. Qian, 2007, "Extending Health Insurance to the Rural Population: An Impact Evaluation of China's New Cooperative Medical Scheme," World Bank Policy Research Working Paper, No. 4150.

[17]Zeckhauser, R., 1970, "Medical Insurance: A Case Study of the Tradeoff between Risk Spreading and Appropriate Incentives," Journal of Economic Theory, 2, 10-26.

[18]封进和李珍珍,2009,《中国农村医疗保障制度的补偿模式研究》,《经济研究》第4期103-115页。

[19]封进和宋铮,2007,《中国农村医疗保障制度:一项基于异质性个体决策行为的理论研究》,《经济学(季刊)》第6卷第3期841-858页。

[20]胡善联和左延莉,2007,《中国农村新型合作医疗制度的建立:成绩和挑战》,《卫生经济研究》第11期3-6页。

( 本文入选为由中央财经大学政府管理学院、北京大学国家发展研究院和《经济研究》编辑部联合主办的《中国医疗改革与老年健康、福利跨学科研究》国际研讨会论文,感谢复旦大学封进教授、中央财经大学刘宏教授的有益评论,感谢匿名审稿人的建设性意见,文责自负。)

【作者简介】陈在余,中国药科大学商学院,江苏省南京市江宁区龙眠大道639号中国药科大学商学院,E-mail:Chenzaiy2002@163.com211198