作者:张晓晶(中国社会科学院经济研究所)

刘磊(中国社会科学院经济研究所)

来源:《国际经济评论》,2020年第2期,第81-100,6页

摘要:无论是800年债务变动的大历史,还是1970年以来的四次全球债务浪潮,高债务过后往往都伴随着危机或衰退。中国的宏观杠杆率也经历着明显的周期现象,2008-2016年共上升100个百分点。2017年后开始了平稳去杠杆,三年连续12个季度宏观杠杆率维持在40%~246%之间波动。2020年新冠肺炎疫情对债务和GDP均产生冲击。据推算,2020年名义GDP增速将滑落至6%左右,同时债务增速将有所提高,最终导致杠杆率攀升10个百分点左右。未来的政策重点仍在于稳增长与稳杠杆间的动态平衡,包括用改革而非刺激的办法稳住总需求、容忍宏观杠杆率的适度上升、资源配置与风险配置相匹配,以及针对公共部门特别是国企与融资平台精准去杠杆。

关键词:债务周期;宏观杠杆率;疫情冲击;稳增长

基金项目:本文得到国家社科基金重点课题“宏观金融网络视角下的合意杠杆率研究”(项目编号:19AJL006)以及国家社科基金重大招标课题“宏观经济稳增长与金融系统防风险动态平衡机制研究”(项目编号:19ZDA095)的资助。

附件:张晓晶、刘磊:新冠肺炎疫情冲击下稳增长与稳杠杆的艰难平衡

全文如下:

改革开放40余年的高增长创造了中国经济奇迹,但也积累了不少体制性、结构性问题,从而形成了风险的不断集聚。这一风险的直接衡量指标就是持续高企的宏观杠杆率(债务/GDP)。中央提出稳增长与防风险的动态平衡,实质上就是要做到稳增长与稳杠杆的动态平衡。一方面,随着经济进入新常态,实际经济增长率由14.2%(分别在1992年、2007年实现),下降到2019年的6.1%,降了8.1个百分点,下降幅度达到57%,稳增长的压力越来越大;另一方面,根据我们[1]的估算,宏观杠杆率由20世纪90年代中期的不到100%,上升到2019年底的245.4%,上升幅度接近150%,稳(去)杠杆的压力也在加大。这就是为什么说,实现稳增长与稳杠杆的平衡无异于在锋刃上行走。

2020年初,武汉爆发了新型冠状病毒肺炎。这无疑是一只“黑天鹅”,给原本不确定的经济增添了新的不确定性。鉴于疫情还在发展之中,全面评估其影响还为时尚早。但至少可以肯定,它给处在稳增长与稳杠杆艰难平衡中的中国经济带来了新的挑战。

全球视野下的债务浪潮与杠杆率周期

债务积累与杠杆率高企并不是中国经济独有的问题。事实上,2008年全球金融危机爆发以来,包括发达经济体、新兴与发展中经济体以及低收入经济体在内的全球债务攀升已经成为国际货币基金组织、世界银行等国际机构不断提示的全球性风险。

(一)800年金融荒唐史与“超级债务周期”

早在2009年,曾经作为国际货币基金组织首席经济学家的哈佛大学教授罗格夫与其合作者就出版了专著《这次不一样:800年金融荒唐史》,开创性地梳理了近八个世纪的债务与金融危机的历史。[2]通过长时段的历史考察,能够更好地把握债务与危机的本质。当一位研究人员用25年的数据观察一场百年一遇的洪水,只有1/4的机会;而如果以八个世纪来观察,则有8倍的机会。在25年的时间段里看似罕见的事件,置于历史长河中,可能并不新鲜。由此,那种认为“这次不一样”的信念是错误的。比如,本轮全球金融危机的例子就是误认为外债才是导致危机的罪魁祸首,国内债务是现代金融格局的新特征,不会出大问题。但实际上并不是这么回事。而且,社会民众与专家每每都相信,过去许多的繁荣景象都曾造成灾难性的崩溃,但“这次不一样”:当前的繁荣是建立在坚实的基本面、结构改革、技术创新以及良好政策基础之上的,从而不会带来危机。而残酷的现实却是,“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,没有哪个经济体能够逃脱繁荣—萧条的债务大周期。相应地,罗格夫更愿意相信,当前世界经济面临的是所谓“超级债务周期”(debtsupercycle)问题而非长期停滞问题[3]。

(二)150年的杠杆率周期

与罗格夫近800年的考察以及“超级债务周期”有所不同,乔达等人则考察了17个发达经济体自1870年以来近150年的杠杆率周期。近一个半世纪以来,这些发达经济体基本上经历了两次大的债务高增长,且都以危机作为终结。如果进一步细化,这150年则大致可分为四个阶段,呈现长度为三四十年的杠杆率周期。[4]这四阶段分别是1870-1914年的第一次全球化繁荣时期;1914-1946年的第一次世界大战、大萧条和第二次世界大战的“非常时期”;1946-1971年西方战后增长的“黄金时代”;1971年至今布雷顿森林体系崩溃及金融自由化与金融全球化发展阶段。这四阶段的杠杆率周期变化,往往是下一个周期的峰值会超过上一个周期的峰值。发达经济体的杠杆率历史表明,长周期看,杠杆率攀升不可避免。原因在于:从杠杆率分子即债务看,只要经济金融范式(paradigm)不发生颠覆性变化,实体经济对信贷的依赖症将不会改变;而从分母GDP看,随着一个经济体进入高收入阶段,快速赶超的过程结束,经济增速会放缓。分子与分母的此涨彼消,必然导致杠杆率的不断攀升。此外,从杠杆率演进的四阶段来看,三四十年的杠杆率周期与一个后发经济体快速追赶的时间大体一致。事实上,20世纪90年代末亚洲金融危机国家(或地区)基本上都是经历了三四十年的高速增长。考虑到中国改革开放40余年的后发赶超,当前宏观杠杆率也基本处在一个周期的峰值附近,宏观杠杆率风险正处在高位。[5]因此,稳(去)杠杆政策成为必然之选。

(三)50年来的全球债务浪潮

相比以上始自1870年以来的杠杆率周期考察,世界银行则将视野局限在1970年至今的债务浪潮。2020年初,世行银行发布了最新研究报告《全球债务浪潮》。报告指出,自1970年以来的50年,全球债务积累经历了四波浪潮。[6]前三波都引发了金融危机,这包括20世纪80年代的拉丁美洲债务危机,20世纪90年代末的亚洲金融危机,以及2007-2009年的全球金融危机。当前,世界正在经历第四波债务浪潮。

尽管第四波债务浪潮与之前有所不同,比如,债务积累规模之大、速度之快和覆盖范围之广为近50年来之最,但放在一起比较,四波浪潮也有很多共同点,这些共同点恰恰值得我们关注。一是低利率或不断下降的利率。比如第一波中,1970-1979年,美国实际政策利率平均约为0.6%,其中有几年还是负利率。在第二波中,为应对1991年的全球衰退,美国实际政策利率从1989年的最高5%下降到1993年的0.5%。类似地,在第三波浪潮开始时,美国政策利率降为负值以应对2001年的经济衰退。二是金融创新。20世纪70年代银团贷款市场的出现为第一波浪潮奠定了基础。20世纪90年代初引入布雷迪债券,刺激了主权债券市场的发展,这支撑了第二波主权债务的快速增长,而20世纪90年代许多新兴市场经济体的资本账户自由化,则促进了私人部门的借贷扩张。21世纪第一个十年的第三波浪潮主要驱动力是发达经济体的国际银行带动的跨境资本流动,这是由于美国放松管制后允许存款银行从事投资银行业务,而欧盟放宽了跨境贷款规则,后者的变化帮助欧洲与中亚国家大量举债。三是经济好转。每次债务浪潮的开始通常伴随着经济好转。第一波和第二波的早期与全球经济衰退的复苏相吻合(1975年,1991年),2009年开始的第四波也是如此,而第三波的开始恰逢2001年全球经济低迷时期的复苏。如果说以上这三条促进了债务积累,那么,接下来,不合理的政策也是导致债务风险加剧的重要原因,这包括固定汇率制、软弱的审慎监管、缺乏约束的财政扩张以及资金配置的无效率等。

世行报告提出警示:既然前三波债务浪潮均以危机而告终,那么,这一次(即第四次)可能也会面临同样的命运。为避免危机的结局,世行提出以下政策建议:1)可靠的债务管理和债务透明度将有助于降低借债成本,增强债务的可持续性,并控制财政风险。包括国际金融机构在内的债权人可以通过鼓励共同标准、支持能力建设以及通过及时的分析和监督工作来强调风险和脆弱性等努力,在这一领域发挥带头作用。2)稳健的货币、汇率和财政政策框架可以维护发展中经济体在脆弱的全球经济环境中的韧性。灵活的汇率可以阻止大量资产负债表错配的出现,特别是减少严重的汇率错配。财政规则可以帮助避免财政滑坡,确保在强劲增长时期的财政收入可以得到审慎管理,从而有利于管控债务风险。3)积极的金融部门管理和监督可以帮助政策制定者识别并应对不断出现的风险。金融市场的深化有助于动员国内储蓄,这可能是比国外借贷更稳定的融资来源。4)促进企业良好治理的政策有助于确保债务资金被用于实际的生产;健全的破产制度框架有利于避免债务积压给更长期的投资造成负面影响。

中国杠杆率的最新进展

全球视野下的债务与杠杆率周期为讨论中国杠杆率问题提供了一个重要的语境。根据世界银行报告的说法,中国正在经历第四波债务浪潮。显然,在这波浪潮中,中国扮演了十分重要的角色。

自1993年[7]以来中国实体经济部门杠杆率的走势如图1所示,大体上处在一个逐步攀升的趋势。从20世纪90年代初100%左右,上升到2003年“非典”时期的近150%;2003-2008年是轻微的去杠杆,由150%下降到2008年的140%左右。而本轮全球金融危机爆发之后,杠杆率则由2008年的140%上升到2016年的240%左右。相较而言,1993-2003年的10年间,杠杆率不过上升了50个百分点;而2008-2016年,杠杆率上升100个百分点仅用了8年时间。

图1 实体经济部门杠杆率(%)

资料来源:中国人民银行、国家统计局、财政部、Wind;国家资产负债表研究中心。

自2017年到2019年,三年连续12个季度,宏观杠杆率[8]大体在240%~246%之间波动,实现了宏观杠杆率的基本稳定。2019年宏观杠杆率245.4%,比上年攀升了6.1个百分点。2017年杠杆率仅上升了2.4个百分点,2018年下降了1.9个百分点。对比这样的演进路径,2019年宏观杠杆率的攀升有些超预期。这与中美经贸摩擦加剧导致经济下行压力加大,以及针对2018年去杠杆太猛产生较大负面作用的纠偏有关。

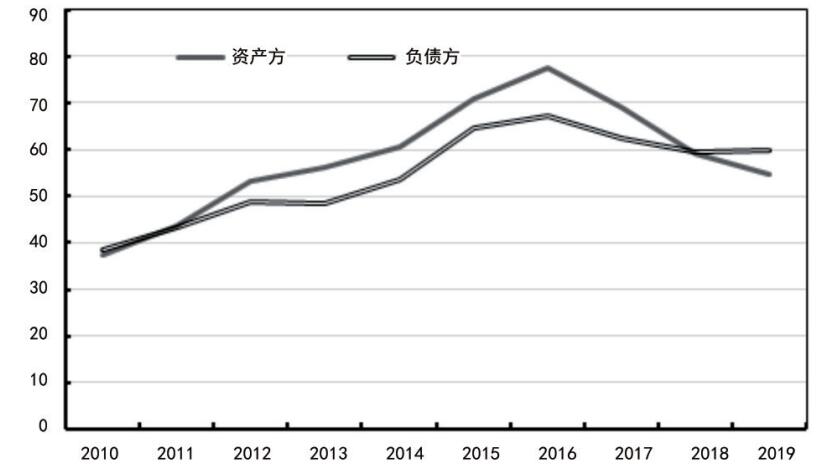

分部门来看,2019年居民部门杠杆率为55.8%,(非金融)企业部门杠杆率为151.3%,政府部门杠杆率为38.3%,分别比上年上升了3.7、0.3和2.1个百分点。居民部门仍然是杠杆率上升的主要驱动力,政府部门发力也颇为明显,非金融企业部门的杠杆率基本持平。金融部门杠杆率自2017年开始强监管后掉头向下,至2019年已逐渐趋于平稳,金融部门去杠杆或将告一段落(见图2)

图2 金融部门杠杆率(%)

资料来源:中国人民银行、国家统计局、Wind;国家资产负债表研究中心。

(一)居民部门杠杆率

2019年居民部门杠杆率为55.8%,比2018年上涨了3.7个百分点。从四个季度的上升节奏来看,分别是1.0、1.1、0.9和0.7个百分点,增幅是减缓的。但与历年居民部门杠杆率上升的幅度相比,2019年的增幅依然较高。

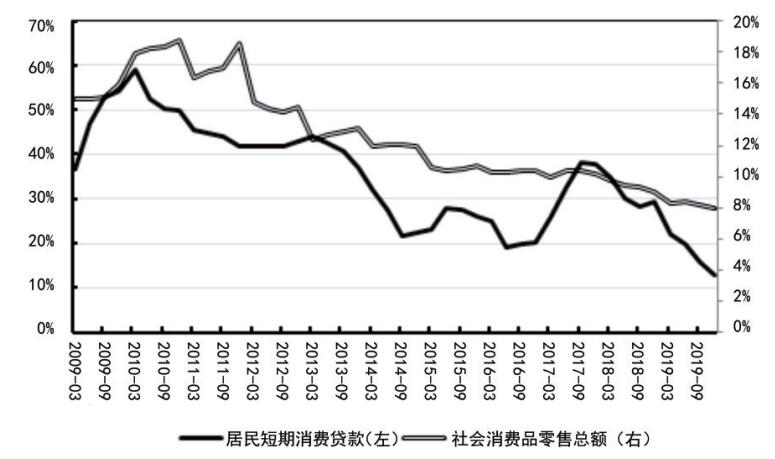

第一,短期消费贷款。短期消费贷款包含了车贷与大部分信用卡贷款,是消费者购买潜力的最直接反映。近十年来,社会消费品零售总额同比增速持续下行,与居民短期消费贷款变动趋势基本保持一致。这两个指标在2017年开始出现背离,并于2018年初结束,继续保持下滑态势。这一现象主要是受住房限购政策的影响,2017年各地银行纷纷收紧了房地产贷款额度,批贷周期也相应拉长,使得中长期消费贷升幅骤降,短期消费贷迅速攀升。其中大量的短期消费贷款违规流入房贷。随着监管机构的重视以及监管措施的逐步到位,这一现象已基本得到抑制。2019年居民短期贷款和社会消费品零售额的增速都出现了较大幅度的下降,短期贷款余额的同比增速从2018年的29%下降到13%,社会消费品零售总额的同比增速从2018年的9%下降到8%(见图3)。这既压制了居民杠杆率水平,也预示着消费需求的下滑。

图3 居民部门短期贷款和社会消费品零售总额同比增速

资料来源:中国人民银行、国家统计局、Wind;国家资产负债表研究中心。

第二,房地产贷款。影响居民杠杆率的主要因素是房地产贷款。2019年末居民总贷款规模为55.3万亿元,其中中长期消费贷款为34万亿元,是居民贷款的主体。而个人住房贷款又是居民中长期消费贷款的主要部分,这部分余额为30万亿元,占全部居民贷款的54%。从长期来看,居民贷款与住房按揭贷款的周期波动基本一致,居民部门的杠杆率也主要受到房地产周期的影响。

判断居民部门杠杆率的走势关键在于房地产价格以及交易的变动趋势。从住房价格来看,无论是民间统计的百城房价指数,还是统计局公布的70个大中城市商品住宅价格,在2019年的同比增速都是逐渐走低的。虽然还没有出现2012年和2014年那样的负增长,但下行的趋势已经非常明显,尤其是一线城市的房价同比增速已经接近于0。

2020年影响房地产走势的有两个关键变量。一个是宏观经济稳增长的要求。虽然房地产调控在2017年以来非常严厉,但房地产开发投资仍然有10%以上的增速,为稳定经济贡献了重要的力量。在保增长的压力下,房地产适当宽松的预期是非常强烈的。另一个是“房住不炒”的约束。目前中国的住房价格从很多方面衡量都已处于较高的水平,尤其是从租售比来看,房地产的投资价值非常低。如果没有长期房价上涨的预期存在,投资房地产的吸引力会大幅降低。采用加杠杆方式来投资房产,房屋租金很难覆盖贷款利息。这是抑制居民通过负债进行房地产投资的关键因素。而当前,经过了将近3年房地产价格平稳的过程,住房价格较难上涨的预期正在形成。2019年7月中共中央政治局会议强调了“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,表明决策层对于抑制房地产价格过快上涨的决心。“房住不炒”将压制居民部门的购房投资行为,有利于居民杠杆率的稳定。

虽然稳增长的现实需求不能让房地产部门出现断崖式下跌,甚至有可能在经济下行压力加大情况下会出现房地产调控政策边际的放松,但房地产价格企稳的预期会进一步形成。居民部门杠杆率仍然会上升,但2020年的上升幅度将有所下降。

(二)非金融企业部门杠杆率

非金融企业部门继续保持去杠杆,从2018年的151%升至2019年的151.3%,全年仅上升了0.3个百分点,四个季度分别为3.4、-1.2、-0.7和-1.2个百分点。从年度比较来看,2016年非金融企业杠杆率达到157.6%,成为历史高点,2017年和2018年分别下降了1.0和5.6个百分点。从季度比较来看,2017-2019年共计12个季度中,每一年的第一个季度都出现了杠杆率上升,其余9个季度的杠杆率都是环比下降的。这非常符合中央提出的“结构性去杠杆”的政策方向。

1.融资工具结构

非金融企业的表外融资规模自2017年达到高点后逐年下降。社融规模中的信托贷款、委托贷款和未贴现银行承兑汇票三项加总,在2017年末达到26.9万亿元,随后开始下降。2018年和2019年分别下降了2.9万亿和1.8万亿元,2019年末已降至22.2万亿元(见图4)

图4 各类非金融企业非标融资余额(亿元)

资料来源:中国人民银行、Wind;国家资产负债表研究中心。

这成为非金融企业杠杆率持续下行的主要原因。这部分表外融资规模的下降,与两年以来监管机构对影子银行的强监管密不可分。2020年1月,银保监会在国务院新闻发布会中披露“三年来影子银行规模较历史峰值压降16万亿元”。非金融企业的表外融资与影子银行规模、金融杠杆率是联系在一起的。由于金融杠杆率在2019年的三四季度已经出现了企稳迹象,企业部门的这部分表外融资预计也将企稳。

随着表外融资规模的下降,银行贷款在企业部门债务中的占比有所回升,从2017年的62%升至2019年末的66%。与此同时,非金融企业贷款中的中长期贷款占比也在上升,从2016年的53%升至2019年末的58%。这是融资结构改善的标志。首先,贷款占比上升侧面反映了影子银行规模的下降,压降了影子银行所带来的高成本和高风险。表内的贷款融资有效避免了表外信用的套利行为,同时也有利于降低融资成本。第二,中长期贷款具有更高的稳定性,意味着对未来宏观经济稳定的预期以及更为稳定的资金需求。第三,利率市场化改革引入贷款市场报价利率(LPR)机制后,整体贷款利率有下降的趋势,企业融资结构向表内的中长期贷款转移将进一步促进降低企业部门的融资成本。

企业债券违约已经成为常态。2018年企业债券违约大幅增长,全年共有125只企业债发生违约,涉及规模1209.6亿元。而2015-2017年这三年里企业债违约规模总和仅有846亿元。2019年企业债券违约进一步上升,全年共有179只债券出现违约,涉及违约规模达1444.1亿元。宏观经济下行和打破刚兑是企业债违约的主要原因,未来这种违约事件还会增加。但总体上看,企业债违约风险相对较小。2019年末企业债券存量规模约为23.5万亿元,违约债券所涉及的规模仅为1444.1亿元,占比0.6%,低于银行的不良贷款率。从积极的角度来看,企业债违约数量增加有利于债券市场的建设完善,促进信用风险的价格发现过程。不过,监管部门也需要提高警惕,防止违约风险的传染从而形成系统性风险。

2.融资主体结构

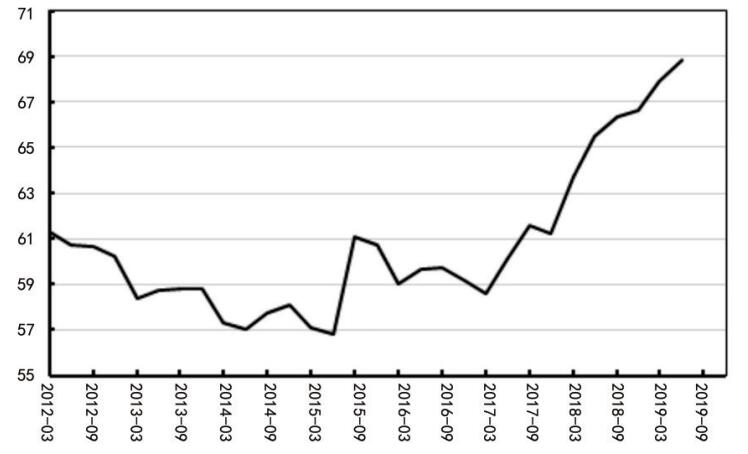

财政部公布的全国国有企业资产和负债规模截至2019年6月末分别为195万亿元和125.8万亿元,相应的资产负债率为64.5%。自2019年第三季度开始,财政部不再公布国有企业资产和负债总规模的数据,只公布国企的资产负债率,2019年年末的资产负债率为63.9%。根据我们的估算,国企债务约占全部非金融企业债务的70%(见图5)。

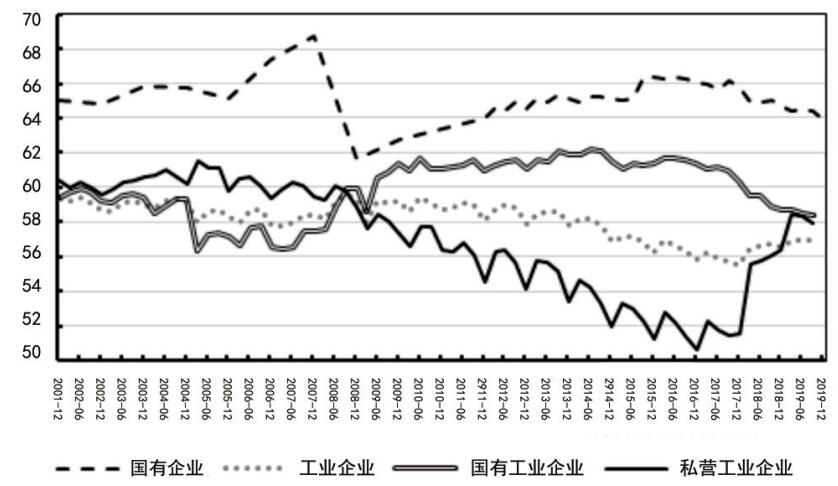

另一方面,自2017年以来国有企业的资产负债率是在逐渐走低的。财政部所公布的国有企业资产负债率在2016年年中达到最高点66.3%,随后开始下降,2019年末已经降至63.9%。与之一致的数据是统计局所公布的工业企业中的国有企业资产负债率也是在2016年年中达到最高点61.7%,随后开始下滑,2019年末已经降至56.9%。与国企资产负债率下降相对应的是民营企业资产负债率的上升。无论是以民营企业为主的工业企业,还是工业企业中的私营企业的资产负债率都在上升(见图6)。但这一上升趋势在2019年有所缓解,全年基本保持稳定。

图5 国有企业债务余额在非金融企业债务中占比(%)

资料来源:中国人民银行、国家统计局、财政部、Wind;国家资产负债表研究中心。

图6 国企和工业企业的资产负债率(%)

资料来源:国家统计局、财政部、Wind;国家资产负债表研究中心。

虽然国有企业的微观杠杆率在下降,但其总债务规模仍然在上升,国企债务在全部非金融企业债务中的占比仍然较高,其中很大一部分是地方政府的融资平台债务。

从小微企业的负债来看,其贷款在全部企业贷款中的占比有所上升。2020年1月份召开的人民银行2019年度工作会议,指出2019年已经超额完成了国有大型商业银行小微企业贷款增长30%以上、小微企业信贷综合成本下降1个百分点的政策目标。从数据上看,2019年末普惠小微贷款余额11.59万亿元,同比增长23.1%,比上年年末高了7.9个百分点,全年增加2.09万亿元,同比多增8525亿元。2019年末,普惠小微贷款支持小微经营主体2704万户,同比增长26.4%,全年增加565万户,同比多增100万户。对小微企业贷款比例提升和贷款利率下降是稳定经济增长和结构性去杠杆的重要环节。2019年对小微企业贷款所取得的进步主要得益于国有大型商业银行的努力。

但另一方面,由于对非标融资和影子银行的严监管以及宏观经济下行压力的增大,中小微企业的融资途径和融资需求都有所下降。从融资渠道上看,虽然2019年其贷款余额占比不断上升,但金融去杠杆也使得中小微企业从表外获得贷款的通道减少了。影子银行最主要的投向是信贷限制领域,而传统银行表内贷款限制最多的三大领域是房地产、地方融资平台和民营企业。前两者是政策限制,民企则是银行自身审慎管理的限制。客观上说,影子银行的存在部分缓解了小微企业融资难的问题,虽然资金成本较银行信贷利率要高。金融去杠杆导致影子银行规模下降,一个不利的结果就是堵塞了这一渠道,导致民营企业融资难度上升,客观上增加了国企在非金融企业融资中的占比。宏观经济增长预期的下滑也限制了中小微企业的贷款意愿。以工业企业中的私营企业为例,自2017年其营业收入和利润的同比增速一直处于下降的趋势中,2019年末分别降至5.6%和2.2%。而2020年如果GDP仍在下行,企业对未来经济的预期将会更为悲观,这部分私营企业和中小微企业的贷款融资意愿很难有所起色。

中国企业部门债务占到实体经济部门总债务的61.7%(2019年数据),中国的企业部门杠杆率也几乎是全球之冠,因此企业去杠杆天经地义。不过,需要对企业部门内部的杠杆率有一个清醒的认识。在全部非金融企业债务中,有2/3左右的债务来自国有企业,而国有企业债务中,又有近一半左右是融资平台债务。可见,企业去杠杆不单纯是企业自身的事情,而是涉及清理国有僵尸企业和压缩融资平台债务。

(三)政府部门杠杆率

相比于居民与企业部门,政府部门杠杆率的上升相对缓慢,从2018年的36.2%升至2019年末的38.3%,全年上升了2.1个百分点,四个季度分别为0.7、0.8、0.7和-0.1个百分点。其中,中央政府杠杆率从2018年的16.2%升至2019年的16.8%,全年上升了0.6个百分点;地方政府杠杆率从2018年的20%升至2019年的21.5%,全年上升了1.5个百分点。考虑到2014年以来政府部门杠杆率基本呈下滑态势,2018年也仅上升了0.3个百分点。因此,2019年政府加杠杆的力度还是较大的。

1.中央政府杠杆率

我们统计的2019年末国债规模为16.7万亿元,占GDP之比为16.8%。根据财政部公布的数据,2019年三季度末中央政府债务余额15973亿元,其中国债规模为15955亿元,国债占全部中央政府债务余额的99.9%。从几大类政府债券余额的规模来看,地方债在2016年之后快速增长,在政府债券中占有最大规模,国债规模与地方债规模之间的差距越来越大(见图7)。

图7 政府债券规模(亿元)

资料来源:Wind;国家资产负债表研究中心。

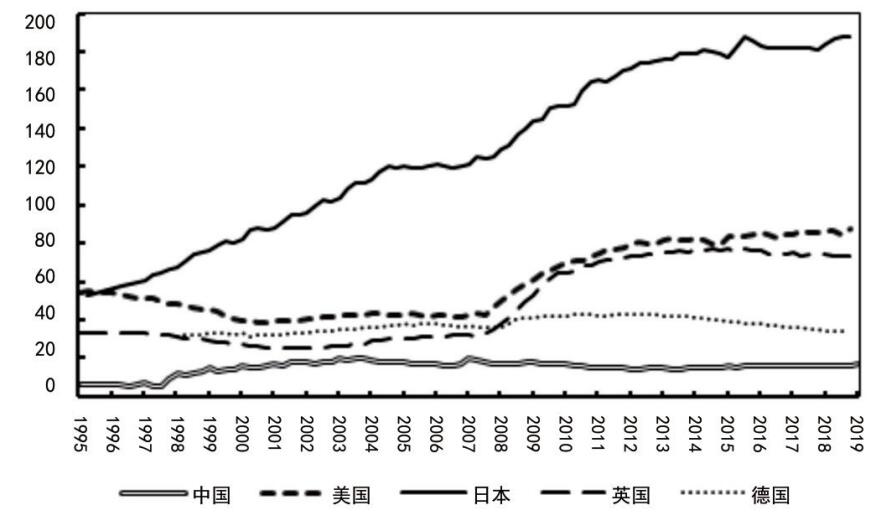

从国际比较来看,中国中央政府债券规模相对偏小。截至2019年三季度末,日本、美国、英国和德国的中央政府债券与GDP之比分别为187.7%、87.7%、73.3%和33.9%,均远高于中国的国债规模占比(见图8)。从这个角度来看,中央政府加杠杆还有较大的空间,在结构性去杠杆中还应发挥更大的作用。

图8 各国中央政府债券与GDP之比(%)

资料来源:CEIC;国家资产负债表研究中心。

2.地方政府杠杆率

2019年末地方政府债券规模为21.1万亿元,仅次于金融债的规模,是债券市场的第二大券种。全国人大审批的2019年地方政府债务限额为3.08亿元,根据统计,发债工作在三季度末已经完成,四季度没有新增债务。全年的新增债务额度也控制在全国人大批准的限额之内。

2019年9月份的国务院常务会议上提出了加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板、扩内需,并“按规定提前下达明年专项债部分新增额度”。根据新预算法,地方政府债务新增额度,需每年年初的两会上由全国人大批准。但由于两会一般都在一季度末召开,会影响到一季度的发债工作,因此全国人大专门批准2019年初至2022年末,在当年新增地方政府债务限额的60%以内可以提前下达到下一年度的新增限额。由此,我们估算,2020年两会前地方政府具有约1.8万亿元的债务发行额度。财政部于2019年11月27日和2020年2月11日两次下达了新增债务限额,其中一般债与2020年2月下达的新增限额为5580亿元,专项债在两次下达文件中的新增限额为1万亿元和2900亿元,两次下达的总新增规模共计18480亿元。2019年四季度的三个月地方政府共发行债券规模分别为964.6亿元、457.89亿元和379.87亿元。但由于部分债券到期,地方政府债券余额有所下降。但2020年1月,专项债发行开始加速,共发行了专项债7148亿元,超过了提前下达总规模的一半。

地方政府杠杆率所蕴含的主要风险在于其隐性债务。2009年为应对全球金融危机,地方政府承担了重要的逆周期宏观调控职能,随之也形成了巨额的隐性债务。我们分别用宽口径和窄口径两种尺度测算了地方政府隐性债务,2018年末分别为50万亿元和15万亿元左右,分别占到当年GDP的55%和20%。真实的地方政府隐性债务规模应该处在这两个比例之间。即便按照最窄口径的估算,地方政府隐性债务规模也与当前的国债规模接近。并且这部分债务的成本要远高于主权债务成本,成为地方政府财政的压力。

除了加大地方政府专项债券规模限额来增加化解隐性债务的手段之外,2018年国务院发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(101号文)明确要求保证隐性债务还本付息的稳定性,必要时可通过展期、债务重组等方式来保持经济平稳健康发展。2019年初便有新闻报道了镇江市隐性债务的化解方案:由国开行的贷款进行置换,持续两年,每年置换200亿元。3月份沪深交易所的窗口指导放松了融资平台发行公司债的申报条件。6月份中共中央办公厅和国务院办公厅共同印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字〔2019〕33号),允许在一些重大项目中由专项债券作为一定比例的项目资本金。这一系列举措旨在防范和化解地方政府隐性债务的风险,避免出现债务违约而引发的金融体系风险。

解决地方政府债务问题仍需要疏堵结合,既要为地方政府提供合适的资金来源,又要控制债务风险。首先是继续开前门、堵后门。地方隐性债务在短期内的还本付息压力较大,既限制了地方政府新增基建投资支出,也增加了城投债务的违约风险。进一步开前门,尤其是增加中央政府的杠杆率将有助于缓解这一矛盾。其次是进一步盘活政府资产,通过加强对执行进度的考核等方式来督促其提高资金运用效率。尤其是要落实“资金跟着项目走”的原则,将资金直接转化为政府支出,拉动经济增长。

(四)金融部门杠杆率

2019年金融部门杠杆率基本企稳。资产方统计口径杠杆率由2018年末的59.4%下降到54.8%,全年下降了4.6个百分点,四个季度分别为-0.1、-1.8、-2.8和0.1个百分点。负债方统计口径下的杠杆率由2018年末的59.7%微幅上升到59.9%,全年升高了0.2个百分点,四个季度分别为-1.5、-0.7、0.6和1.8个百分点。两个口径下的杠杆率一个是从三季度开始企稳回升,一个是从四季度开始企稳回升。金融杠杆率自2017年开始强监管后便掉头向下,至2019年已逐渐趋于平稳。

我们认为,经过2017年至今已满三年的金融去杠杆,各种金融乱象得到了有效治理,金融部门杠杆率也接近较为合理的水平。2020年宏观经济环境发生了较大变化,稳增长的压力突增,逆周期宏观调节的力度也必须有所加强,金融监管面临着边际上的放松。2018年发布的资管新规指导意见给予了金融机构资产管理业务有序整改和转型时间,对于资管产品,尤其是存量资管产品的过渡期设置为3年,即从2017年底到2020年底。但从近日来监管部门的表态以及媒体报道来看,这一过渡期可能会延长一年。延长过渡期主要针对的是市场存量资产,而对于这三年以来的增量资产,资管新规已经起到了非常有效的规范作用,导致金融杠杆率持续下降。

当前金融供给侧结构性改革的主要矛盾已经发生变化。关于银行体系,未来的重点工作在于引导中小银行回归本质,建立审慎经营文化,合理确定经营半径,向地方经济、小微企业和城乡居民提供更多贷款。关于资本市场体系,未来将继续推进注册制改革,增加长期资金和机构投资者的占比,提高直接融资比例,增加企业融资的便利性,降低企业资产负债率,最终实现非金融企业杠杆率的良性发展。

疫情冲击对宏观杠杆率的影响

2020年初由武汉爆发的新冠肺炎疫情及其蔓延必将对中国经济社会产生重大影响。全面分析力有不逮,这里仅讨论疫情冲击对于稳杠杆的潜在影响。宏观杠杆率即债务/GDP,因此,可分别讨论疫情对分母(GDP)与分子(债务)的影响。

(一)增长角度(分母)

由于受到疫情影响,2020年GDP增长下行压力进一步加大。尽管对疫情影响的预测五花八门,但到本文截稿时止,疫情自身的发展路径还非常不确定,更遑论其经济影响。因此,以下的分析也侧重于影响机制角度,参考“非典”的影响,作一下初步的预测。鉴于当前经济周期、产业结构、区域格局和“非典”时期相比有显著不同,从而导致疫情的经济影响也有较大差异。

从经济周期看。2003年“非典”正处于中国经济周期的上升期,经济增长内在动力强劲。尽管受疫情影响,2003年各季度名义GDP增长率分别为13.4%、11.4%、12.9%和13.7%,二季度仅比一季度出现了2个百分点的下滑,但11.4%仍然是2001年二季度以来的高点。2003年之后各季度的名义GDP增长率都在不断冲高。2020年面临的情况则截然不同,经济进入新常态且处在周期的下降期,增长率不断探底:自2011年一季度名义GDP接近20%的高点,一路下滑到2019年四季度的7.4%。进一步看,“非典”时期房地产正处在繁荣周期的起始阶段,叠加城市化的大发展,对经济繁荣发挥了巨大的带动作用。相较而言,当前“房住不炒”以及“不能以房地产作为刺激经济的政策工具”的情况下,政策当局能够动用的“招数”就少多了;并且,防风险成为逆周期调控的“紧箍咒”,无论是赤字的攀升还是信贷的扩张,都受到制约,保增长难度加大。

从产业结构看。2003年,中国第二产业和第三产业的增长贡献率分别为57.9%和39%,第二产业明显占优。2019年,二三产业的贡献率分别为36.8%和59.4%,比例完全翻转。第三产业里中小企业比例较高,疫情可能会造成一些企业完全退出市场,使得冲击的影响长期化。从“非典”时期的经验看,疫情对第三产业的冲击要大于第二产业,而在疫情尾声第二产业会迅速恢复,第三产业的恢复时间相对更长。因此,本次疫情对GDP的影响很有可能会超过2003年。

从区域格局看。从2003年至今,中国区域经济一体化快速发展。在政府政策和基础设施等因素推动下,长三角一体化、京津冀协同发展和粤港澳大湾区建设都取得可喜进展。区域经济一体化有利于优化资源配置,提升高质量发展,但是,这种区域间紧密联系的格局面对疫情冲击也更为脆弱。武汉在中国制造业产业链上处于关键一环,疫情的延续可能会对中国制造业产生较大冲击,长三角地区首当其冲。鉴于长三角区域经济总量接近全国经济的1/4,以及广东作为第一经济大省,目前受疫情的影响也仅次于湖北,这导致经济活跃区域受疫情冲击非常大,疫情的直接负面影响或大于“非典”时期。

综合以上,当前疫情对增长的冲击,可能会比“非典”时期的冲击要大得多。2000年以来,单季度名义GDP增速的最低点为2015年三四季度的6.7%和6.5%,以及2009年一二季度的6.6%和6.5%。2009年和2015年全年名义GDP增速分别为9.2%和7%,2019年全年名义GDP增速为7.8%。由此,我们推算2020年名义GDP增速可能会滑落至6%左右。

(二)债务角度(分子)

受疫情影响,货币当局、财政当局和监管当局都迅速做出了反应。重要的文件包括:2020年2月1日由中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局共同下发的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》(银发〔2020〕29号)、2020年2月8日由财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署共同下发的《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》(财金〔2020〕5号),以及各部门在答记者问中对相关文件的解释性说明。

银发29号文包含四大项任务共30条,主要包括:1)保持流动性合理充裕,加大货币信贷支持力度;2)合理调度金融资源,保障人民群众日常金融服务;3)保障金融基础设施安全,维护金融市场平稳有序运行;4)建立“绿色通道”,切实提高外汇及跨境人民币业务办理效率,主要从货币信贷流动性支持等方面具体安排了对疫情的支持工作。财金5号文共包括5大项:1)规范疫情防控重点保障企业名单管理;2)通过专项再贷款支持金融机构加大信贷支持力度;3)中央财政安排贴息资金支持降低企业融资成本;4)切实加强应急保障资金监督管理;5)强化责任担当,狠抓贯彻落实,很大一部分是对29号文实施落实的具体规定。

货币、财政和监管当局的具体要求对2020年实体经济部门债务的增长具有重要影响。

首先,金融机构对企业的信贷支持增加。人民银行将通过3000亿元再贷款的方式加大信贷支持力度。此外,2020年2月3日和4日,人民银行已累计开展了1.7万亿元的公开市场逆回购操作,向市场投放资金。

其次,实体经济的融资成本将继续下行。文件中多次强调了对重点企业的利率信贷支持以及财政部贴息政策。央行所提供的再贷款利率在2020年1月份的一年期LPR的基础上减250个基点。央行对享受再贷款的企业提供贴息支持,按照获得贷款利率的50%进行贴息。由此,企业的实际融资成本会降至1.6%以下。为对冲公开市场逆回购到期和金融市场资金集中到期等因素的影响,维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕,2020年2月3日人民银行以利率招标方式开展了12000亿元逆回购操作。其中,7天和14天逆回购利率均下降了10个基点,降至2.4%和2.55%(此前分别为2.5%、2.65%)。由此也引导了银行间市场利率的下行。

第三,小微企业贷款占比仍将上升。对于有发展前景但暂时受困的小微企业,不得盲目抽贷、断贷、压贷,压低融资成本并提供一定的财政补贴。2019年末普惠小微贷款余额11.59万亿元,同比增长23.1%,比上年年末高了7.9个百分点,全年增加2.09万亿元。预计2020年小微贷款会进一步提升,在其他条件不变的情况下,会导致非金融企业杠杆率上升2个多百分点。银保监会在答记者问中提到2019年整个小微企业的综合融资成本下降已经超过1个百分点。受当前疫情的影响,很多大行和股份制银行对湖北省内的小微企业贷款利率在2019年的基础上再次下调0.5个百分点,而且部分银行还增加了小微企业专项的信贷额度,对逾期的利息给予了减免。2020年小微企业融资的成本会进一步下降,贷款规模占比还会提升。

以上这些因素都可能导致2020年的债务增速有所提高。但防风险的紧箍咒仍在,加上利率下行且小微企业贷款占比较小,总体债务上升幅度有限。

综合宏观杠杆率的分母与分子两方面来看,我们认为,2020年杠杆率的攀升幅度会显著高于2019年(即超过6.1个百分点),或在10个百分点左右。并且,2020年杠杆率的攀升更主要原因是名义GDP的下滑,而不是债务的攀升。

稳增长与稳杠杆的艰难平衡

目前来看,中国经济面临三方面的问题。一是进入新常态,经济增速换挡,下行压力加大,稳增长是政策的重点。二是传统的赶超发展模式导致风险不断累积,现在也到了一个需要缓释的高点,从而要注重防风险。三是本轮全球金融危机以来国际经贸格局以及全球化的趋势出现新变化,特别是中美经济摩擦升级,使得开放视角下稳增长与防风险的平衡变得尤为重要。鉴于稳增长与防风险一定程度上存在着权衡取舍的关系,即往往会顾此失彼,“摁下葫芦起了瓢”。最终,需要通过供给侧(包括金融供给侧)结构性改革,用改革的方法来实现稳增长与防风险的动态平衡与有机统一。

近年来,稳增长与稳杠杆(防风险)之间的“跷跷板”,充分体现了二者的艰难权衡。

2015年10月,中央的供给侧结构性改革目标中已经提出了降杠杆的任务,但2016年的宏观杠杆率仍然上升了11.5个百分点。主要原因在于2016年第一季度便出现了增长下滑,GDP同比增速6.7%,创28个季度的新低。这时候的去杠杆目标只能暂时让位于稳增长。由此导致2016年一季度杠杆率攀升了5.4个百分点,全年上升了11.5个百分点。之后,杠杆率快速攀升的局面才得到了有效抑制,2017年和2018年,中国宏观杠杆率分别上升了2.4个百分点和下降了1.9个百分点。但这种去杠杆也付出了一定的代价。由于严监管以及部门之间的竞争性去杠杆,导致民企资金链断裂,债务违约频现,中小银行风险加剧,产生所谓“处置风险的风险”。接下来,随着中美经贸摩擦加剧,经济下行压力加大,宏观杠杆率也在2019年一季度大幅上升了5.1个百分点,与之伴随的是经济增长超市场预期。二季度的杠杆率升幅回落到0.7个百分点,经济增长的压力也随之而来,三季度增长率差一点“破6”。而面对2020年经济增长率进一步下滑的态势,呼吁逆周期调控政策要更加发力的声音也不绝于耳。这些事实“完美”呈现了稳增长与稳杠杆之间的艰难平衡。

针对2020年以及未来一段时间稳增长与稳杠杆的动态平衡,特别是避免“摁下葫芦起了瓢”,我们提出以下四个方面的政策着力点。

首先,用改革而非刺激的办法稳住总需求。消费方面,注重调整收入分配格局,壮大中等收入群体,释放消费潜力;从供给侧入手,推进服务业开放,提升服务业质量,满足社会对于高质量服务的需求,着力提高服务业消费,促进服务产业与服务消费“双升级”;增加社会性支出,构筑社会安全网,减少消费的后顾之忧。投资方面,侧重于补短板、惠民生的有效投资,这包括脱贫攻坚、城镇老旧小区改造、与城市群发展相关的基础设施建设以及产业链创新链完整性的构建等;进一步推进市场开放以及政府与社会资本合作(PPP),给民营经济以更大的发展空间,激发民间投资的活力;推进私有产权保护,稳定预期,给民营企业家以信心。外需方面,进一步提升对外开放水平,深化规则制度型开放;坚持市场化、法治化、国际化原则,不断改善营商环境;继续推进“一带一路”建设,推动双边与多边贸易协定的达成,拓展国际合作空间和国际市场;努力保持对外学习通道,获取新的全球化红利。

其次,容忍宏观杠杆率的适度上升。自中央2015年提出降杠杆目标以来,2017年和2018年取得明显成效,杠杆率分别上升2.4和-1.9个百分点,与2008-2016年杠杆率年均增幅12.2个百分点形成鲜明对比。不过,基于2017年、2018年的去杠杆经验来推演未来的杠杆率趋势可能会形成误导。2019年杠杆率上升了6.1个百分点就是例证。2020年稳杠杆难度更大。其一,2017-2018年名义GDP增速较快,都在10%上下,而2020年名义GDP增速可能回落较大,这增加了去杠杆的难度。其二,考虑2018年去杠杆力度过大带来的负面冲击,接下来的去杠杆宜稳妥推进。其三,疫情的冲击可能会致杠杆率出现较大幅度攀升。其四,GDP的上调,使得新口径下宏观杠杆率水平有所下降,风险有所下降,从而也增加了宏观杠杆率上升的政策空间。基于以上,要容忍宏观杠杆率的适度上升。

第三,将资源配置与风险配置匹配起来。尽管中国较高的债务率(或宏观杠杆率)水平值得警惕,但更大的问题在结构。从债务结构角度看,更多的风险在公共部门,形成典型的风险集聚。我们的估算表明,发达经济体公共部门(主要是政府部门)债务占实体经济债务比重大约在40%左右,新兴经济体不到30%,而中国公共部门(政府部门加上国有企业)债务占比却达到60%。也就是说,债务风险中有六成左右集聚到了公共部门。显然,这些风险最终是需要政府来兜底的。因此,解决中国的高杠杆问题、化解金融风险,一个重要的途径就是将资源配置与风险配置统一起来、匹配起来,构建风险共担机制。中国传统的发展模式往往是注重资源配置而忽视风险配置。政府将资源(主要是一些要素,包括信贷资源)、市场机会与发展收益更多地“配置”给了国有经济和地方政府,但与此同时,却因为隐性担保、软预算约束等制度因素而未能将相应的风险配置出去,导致国有经济和地方政府在发展过程中的风险收益不匹配,形成强烈的扩张冲动和快速的债务积累。未来看,必须一方面推进市场开放,将政府控制或垄断的资源、发展机会释放出来;另一方面,取消隐性担保、刚性兑付以及金融机构的体制性偏好这些制度性扭曲,实现风险与收益的更佳匹配,达成有效的风险共担。

第四,针对公共部门特别是国企与融资平台精准去杠杆,避免进入“日本化”阶段。全球范围看,私人部门杠杆率远高于公共部门杠杆率,二者相差60多个百分点。而中国的公共部门(政府部门加上国企)杠杆率远高于私人部门杠杆率,大大降低了杠杆资源配置的效率。未来看,需要在公共部门与私人部门杠杆率的优化配置上做文章,即对于居民部门及民企杠杆率的上升要有一定容忍度,对于地方融资平台以及国企要实施更加精准的去杠杆。尤其要防止进入“日本化”阶段:由于私人部门难以启动,主要靠政府的力量来稳增长。特别是2003年日本实施质化量化宽松政策后,公共部门杠杆率开始高于私人杠杆率,二者的差距现在已达70个百分点左右。就当前中国的发展阶段而言,更需要激发私人部门的活力和依靠市场内生的动力来支撑中长期增长,这就要求在杠杆资源配置上要向私人部门倾斜,减少信贷资源配置中的政府干预,坚持竞争中性和效率原则,纠正杠杆率的错配。

注:

[1] 即中国社会科学院国家资产负债表研究中心,CNBS。

[2] Reinhart, C. M. and Rogoff, K.S., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, 2009.

[3] Rogoff, K., Debt Supercycle, Not Secular Stagnation, Progress and Confusion: The State of Macroeconomic Policy, Cambridge: MIT Press, 2016.

[4] Jordà, ò., Schularick, M. HP. and Taylor, A. M., “When Credit Bites Back: Leverage, Business Cycles, and Crises”, NBER Working Paper No. 17621, 2011.

[5] 张晓晶、刘磊、李成:“信贷杠杆率与经济增长:150年的经济与启示”,《比较》,2019年第 1辑(总第 100辑),第 266~293页。

[6] World Bank, Global Waves of Deb: Causes and Consequences, Advance Edition,International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433, 2020.

[7] 这是具有较为完整的杠杆率数据的起始年份。

[8] 这是新口径下的宏观杠杆率。所谓新口径,是基于两方面的因素对原有的杠杆率数据进行了调整。一个是2019年社会融资规模口径的变化,另一个是2018年经济普查数据对于GDP的调整。我们据此对2014年以来各季的数据都进行了调整。鉴于名义GDP的上调,新口径下宏观杠杆率则有所下调。

Balance Between Stable Growth and Leverage Stabilization: A Tough Challenge amid the Novel Coronavirus Shocks

Zhang Xiaojing and Liu Lei

High debt ratio has often been followed by crises or recessions, seen whether from the 800-year debt history or from the four global debt waves since 1970. Changes in China’s macroleverage ratio have also been cyclical, rising by 100 percentage points from 2008 to 2016.Since 2017, the country’s macro leverage ratio has stabilized at between 240% and 246% for 12 consecutive quarters. The novel coronavirus pneumonia outbreak in 2020 has a significant impact on debt and GDP. We estimate the nominal GDP growth rate may decline to around 6% in 2020; the debt growth rate will increase, and the macro leverage ratio may eventually rise by about 10 percentage points. Policy priorities will continue to focus on the dynamic balance between stable growth and leverage stabilization, including stabilizing aggregate demand through reform rather than stimulus, tolerating a moderate increase in macro leverage ratio, properly matching resource allocation with risk allocation, and targeted deleveraging in the public sector, especially SOEs and LGFVs.