内容提要:文章试图对25年来中国经济与人口变化过程尤其是人口因素在经济转变中的作用加以评估。在回顾与总结了这一时期人口变化的主要指标的基础上,然后通过介绍和使用两个“人口红利”的概念与方法,就过去25年中人口变化对中国经济发展的有利作用做出估算,并对未来人口变化,尤其是人口老龄化对经济发展的可能影响与机遇加以评估。最后,对中国近期人口变迁所产生的几项社会后果进行讨论。

关键词:人口转变 人口红利 老龄化 生命周期

作者简介:王丰,加利福尼亚大学尔湾校区教授;安德鲁·梅森,夏威夷大学教授。

在过去25年中,中国经历了一个历史性的人口转变过程,从一个“人口转变中社会”成功地过渡为一个“人口转变后社会”。“人口转变中社会”的特征是死亡率降低带来人口的快速增长,而紧随其后的生育率下降又减缓了人口增长速率。“人口转变后社会”的特征则是期望寿命再创新高,生育率跌至替代水平之下,持续性的人口老龄化日益加剧。在不久的将来,也就是几十年之内,中国人口将开始缩减。

中国人口转变的历史意义,不仅是因为它改变了按传统的人口指标所衡量的人口变化:死亡、生育和人口增长。在过去25年的经济转型中,中国社会更目睹了大规模的人口迁移和城市化,其绝对数量在世界上均是史无前例的。人口再分布一方面不可避免地与中国的社会和经济转型息息相关,而它同时也为经济转型创造了机遇,并引发了新的问题。25年前,在经济改革之初,中国政府将人口控制与经济改革作为“基本国策”并举。25年后,中国已成功地转型为市场经济,并取得了令人瞩目的经济成就。“中国人口太多会阻滞经济发展”这种共识已逐步淡出公众话语。但当前缺乏对中国人口现状和人口政策的重新考察,就如25年前忽视了对严格的计划生育政策的认真审视,使得民众和决策者无法充分理解人口因素过去和将来在经济转型中所扮演与将扮演的角色。我们在本文中将讨论3个问题:(1)回顾与总结25年来人口变化的主要指标;(2)使用“人口红利”这一概念与方法,评估过去的人口变化对中国经济发展的有利作用,以及“人口红利”会如何影响未来经济发展;(3)指出并强调中国近期人口变迁所产生的几项社会后果。

一、25年来的人口变化

在20世纪70年代末的经济改革开始之前,中国的人口转变已基本完成。死亡率与生育率都已大幅下降。死亡率的大幅下降使期望寿命延长了50%以上①。在“晚、稀、少”的生育政策下,妇女的平均初婚年龄在20世纪70年代中从19.7岁上升到22.8岁,总和生育率从1970年的5.7下降到1979的2.8(Coale等,1987)。

如此迅速而成功的人口转变并没有阻止一种与经济改革理念相反的人口政策的延续。在经济政策方面,国家放松了管制,将决策权下放到了家庭与个人。而在人口政策方面,要求每对夫妇只生育一个孩子。经过20多年对生育政策的不断调整,大多数农村地区实行“二孩加间隔”政策,而城市却一直严格执行一孩政策。虽然一孩政策开始时只是一个应急措施,但这一政策已经延续了1/4个世纪。政府一方面放开了对经济生活和人口迁移的控制,而另一方面又对生育控制紧抓不放,这就构成了中国过去25年人口变迁的重要制度环境。

(一)人口变化的制度环境

有三方面的制度环境变化对理解中国过去25年的人口变迁至关重要。

1. 经济和社会改革将经济决策权从国家下放到家庭与个人

在社会主义计划经济时代,子女抚养费用大多由国家或集体负担,而在目前市场经济社会中,家庭承担的子女抚养费用越来越多。这对卫生医疗、死亡、结婚、生育和居住方式等人口变迁的诸多方面都有深远影响。农村集体合作社的解体和城市终身聘用制的消失,加重了成年人的经济负担,他们越来越担心能否养育好孩子。一个注重人力资本的劳动力市场的形成,激励并迫使父母为孩子提供更多、更好的教育。而受教育成本节节攀升,非义务教育已不再是“免费的午餐”。农村公共医疗体系的瓦解和城市免费医疗制度的废弃,同样大幅提升了中国家庭医疗支出的水平。最后,新兴的消费文化理念也鼓励一些家庭少将钱用在子女培养上,而是多投资,多花费在房屋、汽车、耐用品、衣服和娱乐活动上(Davis, 2000)。

2. 计划生育工作内容与方法发生重大转变

由于严格的控制生育政策与以上提到的制度变更一直同时并存,因此很难对经济改革所引发的制度环境变化对人口行为的独立影响做出准确估量。就生育政策而言,一孩政策于1980年正式出台,1984、1988年又对其进行过修正,在大多数农村地区允许有条件地生育二孩。20世纪90年代中期开始,计划生育政策的执行方式有了明显转变,从完全依靠行政手段转移到侧重提供服务(Kaufman, 2003; Winkler, 2002; Merli等,2004)。最近对地方生育政策的一项分析揭示出了目前生育政策的多样性。通过汇总400多个地市的生育政策,作者认为90年代末,地方政策所限定的全国生育水平应该是1.47,远低于2.1的替代水平。根据这些政策,63.1%的中国夫妇只能生育一孩,35.6%的夫妇可以生育二孩,1.3%的夫妇可以生育三孩(郭志刚等,2003;Wang, 2005)。

3. 大规模的人口流动与迁移

随着政府撤销先前对人口流动严格控制的政策后,国内劳动力流动大大增加。从乡村到城市、城市间、农村间的大规模劳动力流动不仅刺激了经济增长,也带来了一系列影响深远的人口问题。移民在人口变迁进程中所起的作用绝非仅是增加夫妻分居、降低生育率。年轻的未婚男女经常将高收入的工作机会看得比婚姻、生孩子更重要。人口流动使许多人领略了城市的消费文化,以及低生育率的社会环境。与此同时,正如官方媒体所宣传的,人口迁移使生育控制变得更加困难。人口流动也使流出地与流入地的家庭有了新的劳动分工和新的居住方式。

(二)人口变化的主要指标

1. 人口增长率和生育率

在过去的25年间,中国人口规模又有了进一步的大幅度增加。1978~2000年,总人口从不到10亿增加到12.5亿,净增长31.5%。在这20多年中,中国人口增加了3亿多。然而,20世纪80年代和90年代的人口增长率却是新中国成立以来最低的。在1950~1980年间,每10年的年均人口增长率分别是1.82%、2.26%和1.73%。到了80年代,年均人口增长率下降到1.46%,90年代仅为1.02%②。

显然,中国的人口增长率已跌至低谷。但与此同时,却没有人能对这人口增长率的确切程度有十分把握。这是因为到了20世纪90年代,全国的出生申报体制已名存实亡。在80年代,各项人口指标的测度都非常严谨规范;但到了90年代,一些人口数据失去了可信度,尤其是某些由官方公布的生育率数据。出生申报和注册问题也反映在其他人口数据搜集渠道中,包括中期人口普查、年度人口调查、生育率专项调查等③。90年代初以来,负责收集生育率信息的两大政府职能机构——国家计划生育委员会和国家统计局,也不再提供可信、详细的出生率数据,取而代之的是官方的统一估计,即中国的生育水平为每个妇女平均生育2.1孩,在替代水平附近。

根据2000年全国人口普查公布的数据,中国的总和生育率为1.22。然而,可能没有人会相信这一数据的可靠性,因为该生育率水平与意大利相当,低于日本,仅为欠发达国家的1/3。这一结果说明官方公布的出生率数可信度低。

虽然官方数据可信度低,但我们不应该质疑近些年人口出生率下降的可能性。20世纪80年代虽然严格执行了一孩政策,但出生率仅有略微下降(Feeney等,1993);而有许多证据表明,90年代出生率确实进一步下降。大规模的社会经济变革,以及计划生育政策的延续,都有可能进一步改变了年轻夫妇的生育偏好(Merli等,2002)。一个直接的证据就是近年来婚龄与生育年龄的推迟。90年代女性的平均初婚年龄从22岁上升到24岁,上升了近10%。婚龄推迟以及结婚后生育年龄的推后,使总和生育率和出生人数大幅下降(郭志刚,2000)。有些人仍相信当前的生育率接近替代水平,即每个妇女平均生育1.8孩;但其他人认为这个数字过高(张广宇、原新,2004)。在各种理由中,一个较简单的论据是,如果全国总和生育率真的为1.8,那就意味着2000年人口普查漏报了全国出生人口的1/3,这也是不可信的。而且最近两个研究均表明,当前生育水平确实已降到每个妇女平均生育1.6个孩子(Zhang, 2004; Retherford等,2004)。

2. 死亡率与健康

人们在改革伊始就担心农村公共医疗体系解体以及城镇公费医疗改革会对民众健康状况产生不利影响。早期人们的担心集中在婴幼儿健康上,因为疫苗注射和其他基本护理原先都由公共医疗体系提供。事实上,死亡率的下降趋势在20世纪80年代有所停滞。但在90年代,死亡率持续大幅下降,这点与其他发展中国家非常相似。而且在这10年中,男女的期望寿命均大约增加了4年。2000年男性的期望寿命为71岁,女性为75岁,明显高于发展中国家的平均水平(2003年分别为61和64岁),甚至接近发达国家的平均水平(分别为72和79岁)④。期望寿命的提高主要得益于婴儿死亡率的进一步下降。

然而,有研究表明,近期的死亡率数据仍过于乐观,因为2000年人口普查低报了死亡人数(Li等,2003)。因此很难估计20世纪90年代死亡率究竟下降了多少,而有可能下降幅度要小于2000年人口普查所反映的数字。至于公共医疗体系改革在多大程度上放缓了死亡率下降的步伐,就更难评价了。

3. 迁移和城市化

生育率和死亡率的下降均先于中国经济改革,但流动人口数量的增加以及与之相随的城市化却明显是改革的产物。在改革之初,流动人口数占总人口之比是微不足道的。第一次全国性的流动人口数据来自于1987年的人口“小普查”。当时,10多亿人口中只有1520万报为流动人口,大约为总人口的1.5%(Chan, 2001:131)。到1990年,流动人口(离开户籍所在地6个月以上但户口未变动者)规模增加到3000万;1995年,这个数字已经是5600万;2000年人口普查数据显示,中国有8000万流动人口。如果包括那些在非户籍所在地不到6个月的人,短期移民数约为1.2亿,而1995年按同样口径统计的流动人口仅为8850万(Liang, 2003)。同时,国家统计局2002年年度人口抽样调查的数据更表明,每10个人中就有1人居住在非户口所在地(市、镇、区)。在经济最为活跃的几个地区,如广东、福建、上海和北京,20%~30%当地居民的户口在外地⑤。20世纪90年代中国城市人口增长幅度也是史无前例的。在这10年中,城市人口净增加1.75亿,几乎等于之前40年城市人口数量增加的总和。大量农村人口涌入城市是城市化的最主要动力,占90年代城市人口激增的60%⑥。

4. 家庭户类型和居住方式

生育率下降、期望寿命延长和流动人口增多也使中国家庭户规模和组成发生显著变化。1982年时,生育高峰、房屋短缺和其他因素使得家庭户的平均规模为4.4人。到2000年,全国户平均规模下降到3.4人。在城市中,这个数字仅略高于3,这反映了过去25年中出生率的快速下降和人们居住偏好的改变。

家庭户规模缩减的一个重要原因是一对夫妇家庭户数的增加,而并非三代以上家庭户数的减少。单代家庭户数的比重从1982的4.7%上升到2000年的12.7%。因此,一对夫妇和单人家庭户数从1982年的13.9%与1990年的13.5%,上升到2000年的22.3%。三代以上同堂家庭户的比重几乎未变,但两代同住家庭户的比重却从1982年66.6%下降到2000年的55.9%(Zeng等,2003)。而许多新增的单代家庭户大多是未与子女同住的老人。1982年,10.7%的65岁以上男性老人单独居住,16.9%的与配偶居住,67.9%的与子女同住;到2000年,这些数字分别变为8.4%、28.8%和59.9%。相似的情况也发生在女性老人群体中,只是单独居住的比例更高。在城市里,老人不与子女同住的现象已越来越普遍。2000年,33.7%的男性老人与配偶居住,只有55.8%的与子女同住(Zeng等,2003)。

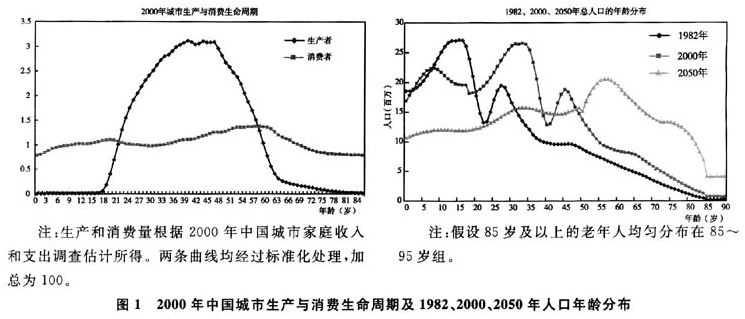

二、中国生育率下降是否产生了人口红利

人口变化与经济过程中的一个基本特征是生产和消费随生命周期阶段而变化,并相互作用。人们在生命之初以及在现代社会的晚年都有很长一段经济依赖期。在这些依赖的年龄或者说“赤字年份”中,人们的平均消费多于产出。而在主要的工作年限或者说“盈余年份”里,产出则多于消费。有关中国人口生产和消费生命周期循环的详细信息还很有限,但2000年中国城市人口的消费、生产—年龄曲线(见图1)与其他国家的颇为相似。

所谓的“人口红利”,是由生产与消费的差异与人口年龄结构变动相互作用而产生的(Bloom等,1998;Mason, 2001; Bloom等,2002)。最近这一概念又进一步被扩展为“两种人口红利”(Mason等,2004)。第一个红利是由于人口转变导致生产性年龄段的人口份额增加所带来的。第二个红利则源于人们预期到人口年龄结构变化,比如退休重要性的提高,而相应调整个人行为与公共政策。在此需要强调的一点是,人口红利并不独立于人口变迁所处的政治环境而产生,在中国当前经济制度改革的情况下更是如此。

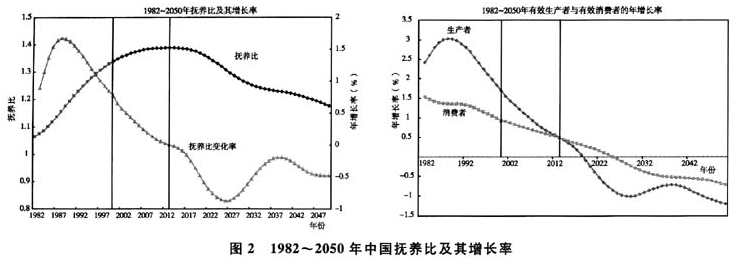

(一)第一个人口红利

第一个红利所测算⑦ 的是在人口转变过程中由于劳动年龄人口的增长速度超过总人口增长速度而带来的人均收入的增加。但这个红利并不一定总是正数。当人口转变进入到下一阶段,劳动年龄人口的增长速度慢于退休年龄人口,人口年龄结构变化的作用则变为抑制人均产出或人均消费的增长。

仅仅分析生产力如何随年龄而变动是不完备的,因为消费也随年龄而变化。例如,低产出、高消费的老年人群增加带来的总和效应会比低产出、低消费的老年群体扩张带来的影响更大。因此,我们在以下的分析中引入抚养比(有效生产者人数与有效消费者人数的比重)来量化第一个人口红利(Mason等,2004)。抚养比是有效生产者人数(以年龄别劳动生产率加权的人口数)和有效消费者人数(以年龄别消费水平加权的人口数)之比而计算出的⑧(Culter等,1990)。在一定的年龄别生产率和年龄别消费水平的条件下,有效消费者人均产出与人口抚养比以同速增长,而抚养比反过来又完全取决于人口年龄结构的变动。

依据普查的人口数据(以及我们的人口预测)与以上给出的中国城市人口的消费、生产—年龄曲线,我们估算出1982~2050年中国的第一个人口红利的变化。这一红利的幅度与走势在3个时期内差别迥异(见图2)。1982~2000年,人口红利非常可观,因为抚养比的提高有力支持了劳动者人均产出的增加。这一时期抚养比上升了28%,年均增加1.3%。而同期人均真实(依PPP调整的)GDP每年平均增加8.4%(World Bank, 2004)。以此得出,第一份人口红利对1982~2000年中国经济增长的贡献约为15%。这个估算的贡献比蔡昉、王德文所得出的24%的作用要小很多,其原因可能出于估算年份与方法的不同(蔡昉、王德文,1999;王德文、蔡昉,2006)。

然而,中国已享尽了第一个人口红利的绝大部分。2000~2013年间,预期抚养比仍会上升,但其速率大大减缓。第一个人口红利只能使这一时期的人均产出增加4%,年增长只有0.3%。抚养比在2013年达到峰值,然后持续稳步下降。到2050年,预期的抚养比只有2013年的85%。随着第一份人口红利的消失,人均产出的增长率在2014~2050年间会每年下降0.45%。

抚养比的变化趋势体现了有效劳动力和有效消费者人数变动的作用。有效劳动力(有效生产者)的增长率在20世纪80年代末90代初达到顶峰,年均增长3%。而目前增长率只有那时的一半左右,即年均增长1.5%,并稳步下降。到2020年,有效生产者的增长会停止,继而转为负增长。

以上对人口红利趋势的概括实际上还掩盖了中国内部人口变化的多样性与复杂性。在中国城市,人口老龄化更迅猛,城市中新的劳动力供给队伍已开始萎缩。而在农村,计划生育政策更宽松,生育率下降也更迟,从而老龄化进程较缓,劳动力供给较充足。因此,城市中更好的就业机会以及城乡人口差异仍会继续推动城乡间迁移。

在中国和在其他一些国家,第一个人口红利是一个相对长期性的,但同时也是阶段性的现象。第一个人口红利导致中国2050年的人均产出较1982年高出10%。但对于更遥远的未来,这种净效应就非常弱了。在1982~2050年这70年中,人口红利对劳动者人均产出的年增长率贡献几乎可以忽略,但国民人均产出在人口转变过程中却提高了许多。对于生活在这一时期的人们来说,这是一个具有重大经济意义的事件。而且,如果将第一个人口红利以资本、人力资本和(或)制度改进的方式进行再投资,则会产生持久的后续效应。

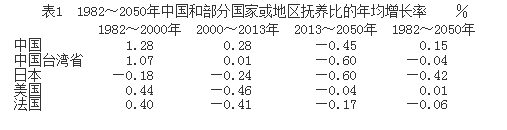

中国的经验并非与其他东亚国家相悖(Mason等,2004)。为了比较中国与其他国家人口变化的作用,我们用中国的生产率和消费水平作为权数,用各国或地区的人口数据为人口数来计算各地的抚养比变化,所得出抚养比数(见表1)。

注:所有的数值计算利用了2000年中国城市居民收入与消费图。台湾省人口数据由作者向台湾人力管理部门询问所得;日本、美国、法国的数据见United Nations, 2003。单年的年龄数据是用Sprague乘数来估计的。

从表1可见,中国台湾地区的模式与中国大陆地区非常相近,尽管它的转变进程起步较早。日本同样有人口红利,但时间先于其他东亚国家许多。1982~2050年间,日本的抚养比一直下降,使人均产出增长率年均缩水0.4%。许多西方国家也曾在过去的生育高峰的牵动下抚养比持续攀升,但大多数国家(如法国、美国)现在都已处于下降期。

(二)人口老龄化和第二个人口红利

第一个人口红利是一项量化抚养比变化对经济作用的指标。而计算这一红利的基本假定是劳动者人均产出不变。而生命周期财富的概念以及它与人口年龄结构的关系是理解第二个人口红利的关键。终生预算约束表明一个人、一个队列和一个总体当前的生命周期财富必须等于未来消费流的现值减去未来收入流的现值⑨。在没有代际转移的情况下(家庭支持、现收现付的养老金体制、遗产等),生命周期财富完全由资本组成,也就是每个个体、每个队列、每个总体所享有的真实资产。资本代表了生命周期财富的一种形式。

转移支付体系是生命周期财富的另一种形式,它是一个个体、一个队列或一个总体一生所接受的净转移财富的现值。与财富转移类似的例子是社会保障或者说现收现付的养老计划所提供的养老金,此时生命周期财富等于未来将接受的养老金现值减去未来缴纳税的现值。另一个略有差别的例子是抚育子女时的财富转移。孩子在童年时直接从父母或者间接从纳税人那里获得财富转移(比如受教育)。当他们长大成人后,又将财富直接转移给自己的孩子,或者以纳税的形式间接转移给所有孩子。培养孩子时的财富转移是指所有与育儿相关的转移支付的净现值。

生命周期财富与资源流动方向紧密相连。(1)向上流动。从年轻人流向老年人的生命周期财富为正。该群体预期获得的收益净现值超过所付成本的净现值,因为这个群体是从尚未出生的那代人中获得净转移。用一种不太严谨的说法,这类财富转移可以看作是强加在未来一代人身上的债务。(2)向下流动。从老年人流向年轻人,相关联的生命周期财富为负。该群体中很多人已得到收益但尚未支付向下转移的成本。比如一对新婚夫妇,他们将承担养育孩子的成本,但几乎不能再从父母那里获得财富转移,因此其育儿期的生命周期财富均为负。

年龄结构的变化是影响生命周期财富总量的主要因素。如上所述,中国1982年的年龄结构非常年轻,这样资源流动必然向下。在上述假设下,中国预期2050年的年龄结构必然会使资源向上流动。因此,年龄结构变化会使生命周期财富从负变正。

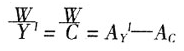

在给定充足的强假设下,生命周期财富和年龄结构间的关系很容易总结。Lee(1994)指出,在稳态增长和黄金法则下,生命财富与劳动收入(或者消费)之比等于生产和消费的平均年龄之差,即 ,其中生产和消费的平均年龄分别为:

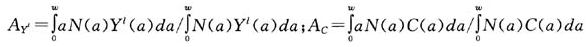

,其中生产和消费的平均年龄分别为:

⑩

⑩

与第一人口红利相比,第二个人口红利则基于年龄结构变化对财富创造过程的影响。如在其他东亚国家已发生的那样,人口老龄化有可能加速资本积累,从而加剧经济的资本密集度,进而提高劳动者人均产出。传统上,人口因素对资本累积的影响是用标准的新古典模型来衡量,它假定储蓄率为常数(Solow, 1956),但第二个人口红利的概念拓展了新古典模型,将储蓄和财富都视为内生变量(Tobin, 1967; Mason, 1987; Lee, 1994)。

当然,另一种可能性是,人口老龄化会加速财富转移而非资本积累。如果退休人员的消费需求是靠家庭或政府发起的转移计划来满足,便会产生上述结果。这种做法能有效地在各年龄段人群间进行资源再分配,但它不能创造资本。它通常依靠税收政策,这削弱了劳动者的工作积极性。

随着期望寿命的延长和退休后生活年限的增加,人们要么累积更多财富,要么就得承受老年生活水平的大幅下降。但财富可以来源于多个渠道。一是累积额外的资本;另一是通过财富转移,这样未来一代要通过公共养老金计划或者以家庭资助的形式更多地承担抚养老人的责任。这两种形式都可以满足一个正在膨胀的老龄群体退休后的生活需求,但只有资本积累才可以影响产出水平和经济增长,而财富转移则不会(Lee, 1994)。除了以上的两种可能性之外,还有第三种可能性,那就是既不靠财富转移又没有资本累积,但这样既无法提高生产率,又会使老年人的生活恶化。

本文的分析凭借经济学中一个高度程式化的模型。这里假定人口的生产和消费的横截面年龄分布曲线的形状保持不变,但其绝对水平可以变。生产曲线所反映的是人们的经验随年龄变化对产出的持续影响。为简化起见,我们对一些劳动者行为的变化,如退休行为,随教育水平提高教育回报增加等变动不加考虑。消费曲线所反映的是个人与他人的消费偏好。而这些消费偏好不免受到利他主义思想或某些政治因素的影响。

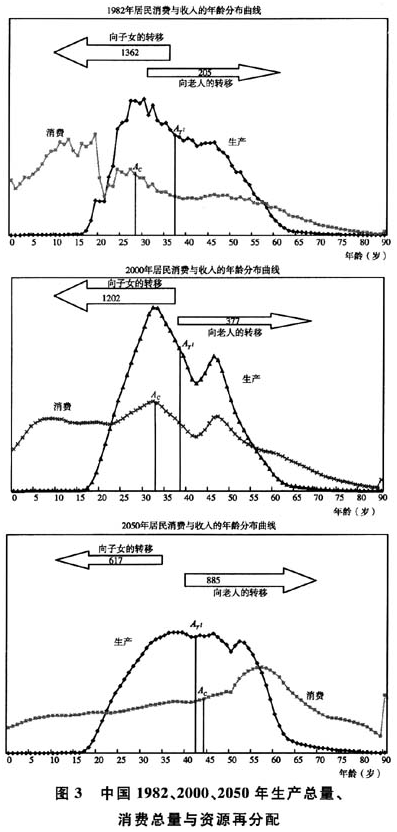

在以上这些给定条件下,人口老龄化使得从劳动年龄人口流向儿童的资源大幅减少,同时使得从劳动年龄人口流向老年人口的资源大大增加。这种变动在图3中非常明显,它展示了1982、2000、2050年居民消费和收入的年龄分布曲线以及相应的资源再分配。

两条年龄间财富转移渠道,从劳动者到儿童和从劳动者到老人,在图中均用箭头表示。箭头尾部指示提供资源的劳动者平均年龄,箭头顶部指示接受资源者的平均年龄。箭头的宽度是人均资源再分配量。在黄金法则和稳态增长下,每个箭头的面积等于生命周期财富总量,它必须能维持每个年龄段的资源再分配(Lee, 1994、2000)。在向下流动时,即资源从老年人流向年轻人,生命周期财富量为负,因为活着的人有义务将财富转移给尚未出生者。

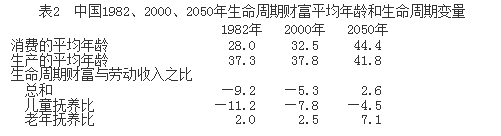

年龄结构对生命周期财富的影响非常清晰(见表2)。1982年,资源主要从劳动年龄人口流向儿童,生命周期财富是劳动总收入的负9倍多。随着人口老龄化加速,流向儿童的资源减少,而资源主要流向老人。2050年稳态生命周期财富将是劳动收入的2.6倍。若要满足老年人的消费需求,稳态生命周期财富量将上升到劳动收入的7.1倍。表2的结果所说明的是,中国人口老龄化必将加速资本累积。否则,或者是全面推广社会的或家庭的财富转移,或者是坐视老年人生活质量明显下降。

注:根据2000年城市收支调查提供的各年龄段家庭消费和劳动收入估计值计算而得。儿童抚养比中生命周期财富估计值是根据对中国人口预测得到的2000年生育平均年龄计算所得。假定生命周期财富符合黄金法则,呈现稳态增长。

第二个人口红利的多少将依赖于资源再分配的机制。而中国的经济改革使资源再分配的机制更加复杂,因为资源再分配的机构与机制本身都是改革的根本组成部分。

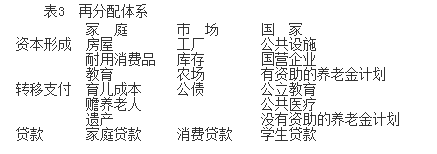

资源可以以多种形式,依据不同组织机制从“盈余年龄段”向“赤字年龄段”进行重新配置(见表3)。在完整的经济体系中,可以采取资本、转移和借贷三种方式。首先,可以在“盈余年龄段”累积资本,然后在“赤字年龄段”享用资本收入。值得一提的是,资本只能将年轻时的资源留存到晚年。其次,可以通过现金转移,使资源从“盈余人群”转向“赤字人群”。第三,个人可以利用信贷市场。“盈余人群”可以借钱给孩子,然后在老年时收回借款。但因为债务的限制,信贷市场在跨年龄资源分配中较少被采用(11)。

资料来源:Lee, 1994。

在市场经济中,存在着三种分配组织机制。在诸多社会中,不同年龄段人群间的资源再分配主要是由家庭负责的。在所有社会中,从成年人向子女的资源分配都是由家庭来实施的。而市场和国家所起的作用则依赖于所处的经济体系。中国在改革前,市场几乎没有起资源再分配作用,而主要依靠的是国家。改革以后,市场经济的出现以及对私有财产的认可,扩展了资源再分配的方式,其经济意义是十分深远的。

假定在我们所考虑的整个历史中,对老年人的再分配体系完全依赖于资本积累,在改革前,这意味着国家通过对国有企业的投资变相资助养老金计划。在改革后,资本积累变为家庭、市场和国家的共同责任。在稳态增长和黄金法则的假设下,1982年的人口状况意味着资本产出比为2.0,2050年的人口状况意味着资本产出比将为7.1。在简单假设下,这种幅度的资本产出比增长将使工人的人均产出翻番(12)。资本累积对工人人均产出增长率的影响依赖于资本累积发生的时间段。若均匀扩展到一个世纪,工人的人均产出将以每年0.7%的速度增长。若扩展到50年,资本累积可以使工人的人均产出以每年1.4%的速率增长(13)。

上述这些计算不过是启示性的,还有很多复杂的情况尚未说明。第一个问题是改革前,生命周期财富的很大一部分,甚至是全部,是以财富转移而非资本的形式形成的。生命周期财富是以对养老金的承诺,或以国有组织,如国有企业来为未来人口负债的形式存在的。在某种程度上,经济改革破坏了这种原有的生命周期财富的存在形式。就中国而言,一个还需探讨的问题是通过什么机制以及在何种程度上对受到影响的生命周期财富进行补充。财富转移必然会扮演主要角色,因为它对那些临近退休和已退休人员贡献最大。这些人无法再累积资本,而只能凭借财富转移来维持生计。这里的问题在于养老金中有多少份额该由国家(纳税人)承担,有多少由私营企业包括私有化的国有企业,还有多少由家庭承担。第二个问题是如何将经济改革中的过渡期问题与人口老龄化所引发的问题区分开来。建立大规模的现收现付养老金体制最容易实现赡养当前退休人员的短期目标。但这种策略会使中国错过取得第二个人口红利的机会。

人口因素对储蓄总量影响的研究提供了支持第二个人口红利可能存在的直接定量证据。储蓄率必须高于均衡水平才能提升资本产出比。毫无疑问,东亚的总储蓄率远高于均衡水平。至于为什么东亚经济有如此高的储蓄率,还有很多猜测。许多研究认为,储蓄率受年龄结构变化(Mason, 1987; Mason, 1988; Kelley等,1996;Higgins等,1997;Deaton等,2000)和期望寿命(Bloom等,2003;Kinugasa, 2004)的影响,而影响的程度大小则对采用的方法和数据非常敏感。

现有的证据支持这个论断:在人口转变非常迅速的许多东亚国家,人口变化都使人均产出更迅猛地增长。中国显然已经享受了第一个人口红利带来的有效消费者人均产出增加,能否能继续享有第二个红利还拭目以待。人口变化为经济高速发展提供了机遇,但这只有在政策环境支持的情况下才可能成为现实。而简单地就人口变化尤其是生育率下降便做出对人口福利水平的结论却是个严重的错误。对此有两个原因需要重点强调。(1)资本累积是通过减少消费来实现的,由此得到的人均产出的增加并不是“免费的午餐”,而是以降低当前物质生活水平为代价的。(2)中国生育率的迅速下降是以那些按政策只能有一个孩子的父母做出了牺牲来实现的,而这种牺牲的代价是难以衡量的。

三、人口变化的社会后果

除了以上论述的人口变化的指标及潜在的经济后果,人口变化同样对中国社会产生广泛而深远的影响。上面我们用资本累积和产出来讨论人口老龄化对经济的影响。人口老龄化同样也会带来其他方面的经济和社会的后果,包括医疗支出增加和对家庭养老需求的上升。下面我们将关注中国近期人口变化的其他三方面的社会后果。

(一)出生性别比和女童存活率

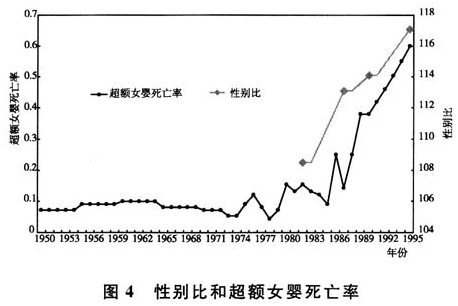

中国的一孩政策,尤其是“因性别制宜”的生育政策允许农村夫妇在第一孩是女孩的情况下生育第二孩,使得出生性别比和超额女婴死亡率在过去20年中飙升(14)(Cai等,2004;朱楚珠、李树茁,2003;张二力,2005;郑真真,2006)。1982年时,出生性别比为108.5,仅略高于正常水平。随后出生性别比迅速上升至1990年的114.1和1995年的117.1(见图4)。第五次人口普查结果显示,2000年的出生性别比已为116.9。女婴人数少一方面是由于性别选择性人工流产和较高的女婴幼儿死亡率,另一方面是很多女婴不申报户口,且在人口普查与调查中未被计算在内。比如,2000年人口普查报道的2000年10~14岁人口数比1990年人口普查中0~4岁的人还多。由于出生瞒报的原因,随时间的延续新生儿队列的性别比也趋于均衡。

女婴缺失并非都由漏报造成,尤其是不能用来解释近年来超常的女婴死亡率的攀升。女婴漏报是很普遍的,但将女婴谎称为死婴的较少。近20年中男婴死亡率持续大幅下降,下降了约40%,而女婴死亡率只下降了15%,而且是在20世纪90年代才有所下降。1982年,中国女婴死亡率低于男婴,这与绝大多数歧视女性不严重的国家是相仿的,但到1990和2000年情况却颠倒了过来。从20世纪30年代中期以后,超额年轻女性死亡率便一直在下降(Coale等,1994),而实行一孩政策后这一指标却又重显持续上升的趋势。超常年轻女性死亡率快速增长,70年代后期仅为10%,1995年已上升到60%(15)(见图4)。尽管漏报、少报女婴可能夸大年轻女性死亡率的上升幅度,但这不能完全解释男婴和女婴死亡率差异的增大,毕竟漏报男婴和女婴现象都存在。而且女婴死亡并不只集中在1岁时,在1~4岁都有(Choe等,1994;朱楚珠、李树茁,2003)(16)。这种在生命早期就造成的女性的劣势地位是社会不公平的重要表现。

(二)婚姻的社会分层

由生育政策造成的人口失衡与其他社会力量相互作用,产生出其他形式的社会不平等。这些不平等的形式之一就是婚姻的社会分层。目前公众非常关注性别比不断上升会影响到男性的婚姻前景,但事实上只有穷困的男人才有可能娶不到妻子。

在过去20年中,根据社会地位决定婚姻机会的现象又重返中国社会。在此之前的几十年中,男性婚姻的普遍性不断提高,40岁时还单身的男性比例不断下降,同时社会地位对婚姻的影响逐渐减小(Wang等,1993)。而近年来,结婚对于男性来说再一次成为社会特权的指标。在20世纪80年代早期,只有0.5%受过大学教育的男性在40岁时还没结婚,而有15%的文盲和半文盲在同年龄段仍然单身。1990年已有19%的贫困农民在40岁时仍然单身(李中清、王丰,2000:113~114)。2000年人口普查数据显示,全国仅有3.8%的40岁男性从未结过婚。对那些居住在农村且受教育很少的人来说,这个比例却高达26.5%(17)。在受教育程度最高(大学本科及以上)的这一组中,只有1%的男性40岁时仍是单身。当现在这批性别比失衡的婴孩长到婚嫁年龄时,未婚男性集中在低层次人群的现象会愈发严重。例如,2000年在受教育程度最低的男性群体中,44.8%的人在30岁时还没有结过婚。

(三)区域差异

随着改革后经济的分化,地区间人口差异也越来越显著。中国城乡之间以及发达和落后省份之间的人口差异与世界上国与国之间的差异类似。中国城市化程度最高省份的生育水平远低于更替水平,这些省份越来越依赖于大量的外来劳动力以支撑其经济增长。同时,这些省份居民健康状况的指标也较其他省份领先若干年。

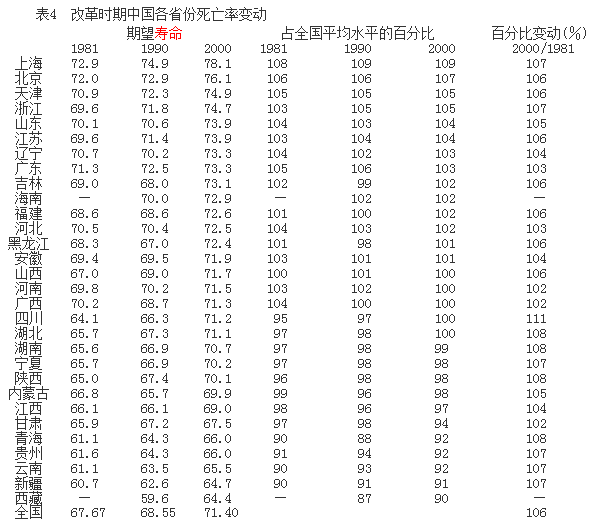

根据2000年人口普查数据计算的各省期望寿命的估计值表明,在中国国内,第一世界和第三世界的死亡水平同时存在。2000年,农村男性和女性期望寿命分别比城市居民低7.4%和8%(18)(分别为5.6年和6.3年)。而1981年的差距是5%和6%,1989~1990年为3.6%和5.5%(19)。这些数字不能简单地解释为城乡间健康状况差距拉大,因为对城乡的划分定义发生了变动。但是,毫无疑问这一持续的差距是存在的(20)。2000年与1981和1990年无异,城市化程度最高的3个地区(3个直辖市)的居民期望寿命比最贫穷和少数民族聚居的省份高10年以上。

不仅如此,在过去的近20年时间内,中国这两组极端省份间的死亡率差距也始终没有弥合(见表4)。尽管最落后省份列于期望寿命增长最快的一组,但最发达省份也同属该组。假定在期望寿命较高时降低死亡率更困难、成本也更大,那在贫穷省份延长期望寿命则应比富裕省份更容易一些(21)。

注:重庆市和海南省由于当时尚未建立,所以数据缺省。1981年的期望寿命数据见CPIRC死亡率统计表,1990和2000年数据见《中国统计年鉴(2003)》,第117页。

另外,已公布的关于死亡原因的数据显示,1980~2000年,中国农村因呼吸道疾病而死亡的病例几乎翻了一番,从平均10万人中有79个增加到142个,成为在过去10年中死亡的首要原因。而在城市中,这种病因仅排列在第四位,在癌症、脑血管疾病和心脏病之后。2000年,中国农村因工伤、外伤和中毒所引发的死亡率比1980年增加了1倍多,是城市地区的2倍(Zhao, 2003)。这些地区间人口差异毫无疑问将进一步影响中国区域经济,同时也将加强地区间的联系。

四、结论

从多方面看,中国一直是人口转变的“早熟”国家。在社会主义计划经济制度和公共医疗体系下,人口死亡率很早就开始迅速下降。从这个角度上说,中国比经济水平相仿的绝大多数国家要成功得多。中国的生育率也比其他任何国家下降得更早更快,这主要归功于政府的计划生育政策,因为没有其他国家能如此强有力地影响夫妇的生育决策。

这种被人为加速了的人口转变过程,使中国在其经济发展的关键时段内获取了相对较多的人口红利(王德文、蔡昉,2006)。源于生育率下降的第一个人口红利在中国经历最根本的经济转型、面临最沉重的失业压力时,起了不可小觑的作用。在过去的1/4个世纪中,人口因素是一直有利于中国经济增长的。

中国经济转变过程中得以受益的人口红利在很大程度上源于20世纪80年代以前生育率的下降,而不是一孩政策。首先,在实行一孩政策前,中国的生育率就已经在快速下降,因此第一个红利中只有很一小部分可以归功于一孩政策本身。其次,更快的经济增长背后沉淀着巨大的、难以估量的成本。由于部分父母被迫只能生一个孩子,我们很难说经济增长带来的利益是否超出了父母为一孩政策所付出的直接代价。第三,仅凭至今所有的数据分析的结果来作结论也有其根本性的缺陷,因为人口变化对经济的影响通常要经过几十年时间才能完全释放出来。

早熟有早熟的代价。正如我们上面所说,在经历了人为加速的人口转变之后,中国将有很长一段时间面临劳动力供给萎缩以及老龄人口迅速膨胀。而这种趋势难以在短期内被扭转。尽管老龄化也可能带来第二个人口红利,但这种红利的实现需要相应的制度环境。同时,政府严格政策导致的生育率下降也造成了生育率数据搜集系统的崩溃,以及性别比与年轻女性超额死亡率的快速增长。这些都是严重而持久的社会问题。

与此同时,中国各地区未来面临的许多人口挑战也会大相径庭。比如,人口老龄化进程将会在全国不均匀地分布,各地区差别将很大,因为过去几十年各地的计划生育执行力度大不相同。城乡间、区域间的人口问题都会差别迥异,如生育率、死亡率、年龄结构和移民模式。这些人口差异对地区的经济和社会发展都会有重要影响。区域间的互动与联结将在未来中国人口和经济的变化过程中占有越来越重要的地位。

注释:

①20世纪50年代初没有期望寿命的可靠数据。后来根据人口普查和死亡率调查的数据估计出1953~1964年男性的期望寿命是42.2岁,女性是45.6岁(Coale, 1984; Banister等,1981)。根据1987年生育历史回顾调查(涵盖了中国2‰的人口)提供的死亡率数据,得出1945~1949年男、女期望寿命分别为37.9和40.0岁,1950~1954年男、女期望寿命分别为46.7和49.2岁(阎瑞、陈胜利,1993)。但由于数据的性质和估计方法的局限,这些估计值的价值很有限。

②这些数字根据中国官方统计资料公布的历年人口数计算而得。

③尽管2000年人口普查低报率只有1.8%,但相比1990年人口普查已增长了6倍。2000年普查也暴露出其他一些异常情况。比如,1990~2000年间0~4岁男孩的存活率为1.05,0~4岁女孩为1.07。要么是1990年人口普查低估了出生人数,要么是2000年人口普查做了重复计算,才会造成这样的结果(Li等,2003:38)。除此之外,1990年20~29岁人口的存活率也几乎超过1,如果数据没错的话,这种人口现象是不可能存在的。

④非中国的数据来自http: //www. prb. org。

⑤根据《中国统计年鉴(2003)》第102页的数据计算所得。

⑥其余有20%的城市人口增长源于农村和城市居民户籍的重新划分,还有20%来自于城市人口的自然增长(Chan等,2003)。

⑦给定生产—年龄曲线,高生产力年龄段的人口份额增加必将提升人均产出。而它对提升人们生活水平的作用则有可能被夸大,因为消费,也就是说物质需求也因年龄而变。年龄变动对生产和消费的影响很容易归结到一个简单的新古典增长模型中(Cutler等,1990;Mason等,2004)。定义有效生产者数量为:L(t)= w(a)P(a,t),其中w(a)度量随年龄变化的生产力,P(a,t)是t年年龄为a岁的人数。有效消费者数量的定义类似,为:N(t)=

w(a)P(a,t),其中w(a)度量随年龄变化的生产力,P(a,t)是t年年龄为a岁的人数。有效消费者数量的定义类似,为:N(t)= c(a)P(a,t)。有效消费者的人均产出y(t)为:Y(t)/N(t)=(L(t)/N(t))×(Y(t)/L(t)),或者是抚养比(L/N)和劳动者人均产出(Y/L)的乘积。有效消费者人均产出的增长率(

c(a)P(a,t)。有效消费者的人均产出y(t)为:Y(t)/N(t)=(L(t)/N(t))×(Y(t)/L(t)),或者是抚养比(L/N)和劳动者人均产出(Y/L)的乘积。有效消费者人均产出的增长率( )等于抚养比的增长率(有效劳动者增长率与有效消费者增长率之差)加上有效生产者人均产出的增长率(

)等于抚养比的增长率(有效劳动者增长率与有效消费者增长率之差)加上有效生产者人均产出的增长率( [l]),即

[l]),即 第一个红利通过抚养比的变动得到。抚养比的计算需要对年龄别生产力和消费权重做估计。本文中的计算结果是作者通过对中国2000年城市收支调查的数据估算所得。生产力权重假定与劳动收入呈正比,消费权重假定与估计消费量呈正比。

第一个红利通过抚养比的变动得到。抚养比的计算需要对年龄别生产力和消费权重做估计。本文中的计算结果是作者通过对中国2000年城市收支调查的数据估算所得。生产力权重假定与劳动收入呈正比,消费权重假定与估计消费量呈正比。

⑧有效生产者人数的度量方式是用图1中显示的年龄别劳动生产率对人口加权。有效消费者人数是用年龄别消费水平对人口加权。农村的情况我们未能获得,希望以后能进一步探究。

⑨任何遗产、馈赠都列入消费中。

⑩上述平均年龄是以“美元加权”的平均年龄。两者间的差异度量了挣得1美元时的年龄与消费那1美元时的年龄之差,差距越大意味着生命周期财富越多。如果一个群体消费的平均年龄早于生产的平均年龄,那么它的生命周期财富为负。

(11)若孩子向处于“盈余年龄段”的成年人借钱来为自己的消费“买单”,信贷可以发挥重要作用。当孩子长大成为“盈余人群”,而那些成年人变为“赤字人群”时,孩子将偿还这笔债务。但如果是父母或者国家为孩子的消费“买单”,信贷便几乎失去作用。

(12)给定Cobb-Douglas生产函数,工人的人均产出和资本产出比的关系为:Y/L=(K/Y)[β/(1-β)]。给定产出的资本(β)弹性为0.35时,资本产出比从2.0上升到7.1必将使得工人的人均产出翻倍。

(13)中国台湾的动态模拟分析见Lee等,2003。模拟结果表明,从一个低资本密集度经济转变为一个高资本密集度经济需要将近50年时间而不是100年。

(14)想生男孩的心理外加夫妇进行性别选择性流产会造成性别比的失调,而溺女婴的行为也可能使报道的性别比陡升,因此一孩政策在一定程度上促使了人们采用各种手段来生一个男孩。

(15)超额女性死亡率是根据观测到的女婴死亡率水平高于期望水平的百分比来测量的。如果没有人为干涉,男婴死亡率应比女婴死亡率高大约20%。期望的女婴死亡率等于同年龄男婴死亡率乘以0.833。

(16)对这种性别分布模式逆转,一种较乐观的反对意见是:成年女性死亡有明显下降。对于25~50岁的成年人,2000年人口普查中男性死亡率比1990年人口普查的数据低10%~20%,而女性死亡率则下降了30%以上(Li等,2003:41)。生育数减少和女性医疗护理的改善,都对此有作用。

(17)这几个关于婚姻的数据是根据2000年人口普查报表计算所得(长表5.3)。2000年人口普查中,对那些未读完小学的人,用在校年限而非识字能力来衡量其教育程度。这里所说的受教育最少组群,是指那些从未上过学或只上过成人学校的人。如果将只受过小学教育的人也归在这组,那么40岁时尚未结婚的男性比例为10.98%,是全国平均水平的近3倍。

(18)2000年中国城市居民中,男性和女性的期望寿命分别是74.95和79.2岁;农村居民中,男性和女性的期望寿命分别为69.44和72.88岁(Li等,2003:43)。

(19)1981年,城市居民中,男性和女性的期望寿命分别是69.08和72.74岁。农村居民中,男性和女性的期望寿命分别为65.56和68.36岁。1989~1990年,城市男女性的期望寿命分别为70.1和75.05岁,农村男女性则分别为67.6和70.9岁(黄荣清、刘琰,1995)。

(20)1981、1989~1990年计算城市人口期望寿命时包括镇的居民,而2000年统计时没有包括镇上居民,只包括了城市居民。2000年统计中未包含的镇居民的期望寿命略低于城市居民(男女性分别为73.18和77.68岁)。

(21)根据美国人口咨询局公布的2005年世界人口数据(www. prb. org),发达国家的期望寿命平均为76岁,欠发达国家(不包括中国)平均为63岁。

参考文献:

[1]蔡昉、王德文(1999):《中国经济增长可持续性与劳动贡献》,《经济研究》,第10期。

[2]郭志刚(2000):《从近年来的时期生育行为看终生生育水平》,《人口研究》,第1期。

[3]郭志刚等(2003):《从政策生育率看中国生育政策的多样性》,《人口研究》,第5期。

[4]李中清、王丰(2000):《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700~2000)》,三联书店。

[5]王德文、蔡昉(2006):《人口红利的获得与丧失》,载于蔡昉主编:《人口转变的社会经济后果》,社会科学文献出版社。

[6]阎瑞、陈胜利(1993):《40年来中国人口分年龄死亡率与寿命的研究》,《中国生育节育抽样调查北京国际研讨会论文集》,中国人口出版社。

[7]张二力(2005):《从“五普”地市数据看生育政策对出生性别比和婴幼儿死亡率性别比的影响》,《人口研究》,第1期。

[8]张广宇、原新(2004):《对90年代出生漏报和生育水平估计问题的思考》,《人口研究》,第3期。

[9]郑真真(2006):《出生性别比失调的社会影响》,载于蔡昉主编:《人口转变的社会经济后果》,社会科学文献出版社。

[10]朱楚珠、李树茁(2003):《关爱女孩,保护女孩》,《人口研究》,第5期。

[11]国家统计局(2003):《中国统计年鉴(2003)》,中国统计出版社。

[12]黄荣清、刘琰编著(1995):《中国人口死亡数据集》,中国人口出版社。

[13]Banister, Judith and Samuel H. Preston( 1981) , Mortality in China. Population and Development Review 7( 1) : 98-110.

[14]Bloom, D. E. , D. Canning, et al. ( 2003) , Longevity and Life-cycle Savings. Scandinavian Journal of Economics 105( 3) : 319-338.

[15]Bloom, D. E. , D. Canning, et al. ( 2002) , The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Santa Monica, CA, RAND.

[16]Bloom, D. E. and J. G. Williamson( 1998) , Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia. World Bank Economic Review 12( 3) : 419-456.

[17]Cai, Yong and William Lavely( 2003) , China' s Missing Girls: Numerical Estimates and Effects on Population Growth. The China Review 3: 13-29.

[18]Chan, Kam Wing( 2001) , Recent Migration in China: Patterns, Trends, and Policies, Asian Perspectives, 25( 4) : 127-155.

[19]Chan, Kam Wing and Ying Hu( 2003) , Urbanization in China in the 1990s: New definition, Different Series, and Revised Trends. The China Review 3( 2) : 49-71.

[20]Choe, Minja K. , Hao Hongsheng, and Wang Feng. ( 1995) , The Effect of Gender and other Factors on Child Survival in China. Social Biology, 42( 1-2) : 50-64.

[21]Coale, Ansley J. ( 1984) , Rapid Population Change in China, 1952-1982. Committee on Population and Demography, Report No. 27. Washington, D. C. : National Academy Press.

[22]Coale, Ansley J. and Judith Banister( 1994) , Five decades of missing females in China. Demography 31( 3) : 459-479.

[23]Coale, Ansley J. and Chen Shengli( 1987) , Basic Data on Fertility in the Provinces of China, 1942-1982. Honolulu: East-West Population Institute Paper Series.

[24]Cutler, D. M. , J. M. Poterba, et al. ( 1990) , An Aging Society: Opportunity or Challenge? Brookings Papers on Economic Activity( 1) : 1-56.

[25]Davis, Deborah S. ( 2000) , A revolution in consumption, in Deborah S. Davis( ed. ) The Consumer Revolution in Urban China. Berkeley: University of California Press. 1-22.

[26]Deaton, A. and C. H. Paxson( 2000) , Growth, Demographic Structure, and National Saving in Taiwan, in Population and Economic Change in East Asia, A Supplement to Population and Development Review. R. Lee and C. Y. C. Chu. New York, Population Council. 26: 141-173.

[27]Higgins, M. and J. G. Williamson( 1997) , Age Structure Dynamics in Asia and Dependence on Foreign Capital. Population and Development Review 23( 2) : 261-293.

[28]Kaufman, Joan. ( 2003) , Myths and Realities of China' s Population Program. Harvard Asia Quarterly 7( 1) : 21-25.

[29]Kelley, Allen C. and R. M. Schmidt( 1996) , Saving, Dependency and Development. Journal of Population Economics 9( 4) : 365-386.

[30]Kinugasa, T. ( 2004) , Life Expectancy, Labor Force, and Saving, Ph. D. Dissertation. University of Hawaii at Manoa.

[31]Lee, Ronald D. ( 1994) , The Formal Demography of Population Aging, Transfers, and the Economic Life Cycle, in Demography of Aging. L. G. Martin and S. H. Preston. Washington, D. C. , National Academy Press: 8-49.

[32]Lee, Ronald D. ( 2000) , Intergenerational Transfers and the Economic Life Cycle: A Crosscultural Perspective, in Sharing the Wealth: Demographic Change and Economic Transfers between Generations. A. Mason and G. Tapinos. Oxford, Oxford University Press: 17-56.

[33]Li, Shuzhuo and Sun Fubin( 2003) , Mortality Analysis of China' s 2000 Population Census Data: a Preliminary Examination. The China Review 3( 2) : 31-48.

[34]Liang, Zai( 2003) , Internal Migration in China: Data Sources, Recent Patterns, and a New Research Agenda. Paper Presented at the Workshop on Recent Demographic Changes in China. Canberra, Australia.

[35]Mason, Andrew( 1987) , National Saving Rates and Population Growth: A New Model and New Evidence, in Population Growth and Economic Development: Issues and Evidence. D. G. Johnson and R. D. Lee. Social Demography Series, Madison, Wis. , University of Wisconsin Press: 523-560.

[36]Mason, Andrew( 1988) Saving, Economic Growth, and Demographic Change. Population and Development Review 14( 1) : 113-144.

[37]Mason, Andrew( 2001) , Population Change and Economic Development in East Asia: Challenges Met, Opportunities Seized. Stanford, Stanford University Press.

[38]Mason, Andrew and R onald Lee( 2004) , Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries: Capturing the Second Demographic Dividend. International Seminar on the Demographic Window and Healthy Aging: Socioeconomic Challenges and Opportunities, China Centre for Economic Research, Peking University, Beijing.

[39]Merli, Giovanna M. and Herbert L. Smith( 2002) , Has the Chinese Family Planning Policy been Successful in Changing Fertility Preferences? Demography 39( 3) : 557-572.

[40]Merli, Giovanna M. , Zhenchao Qian, and Herbert L. Smith( 2004) , Adaptation of a Political Bureaucracy to Economic and Institutional Change under Socialism: the Chinese State Family Planning System. Politics and Society 32( 2) : 231-256.

[41]Retherford, Robert, Minja K. Choe, Jiajian Chen, and Li Xiru( 2004) , Fertility in China: How much has It Really Declined? Manuscript.

[42]Tobin, J. ( 1967) , Life Cycle Saving and Balanced Economic Growth, in Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fisher. W. Fellner. New York, Wiley: 231-256.

[43]United Nations, P. D. ( 2003) , World Population Prospects: The 2002 Revision. New York, United Nations.

[44]Wang, Feng( 2005) , Can China Afford to Continue its One-Child Policy? Asia Pacific Issues. No. 17. Honolulu: East-West Center.

[45]Wang, Feng and Nancy Tuma( 1993) , Changes in Chinese Marriage Patterns during the Twentieth Century. Proceedings of the XXIInd General Conference of the IUSSP, Vol. 3: 337-352.

[46]Winkler, Edwin A. ( 2002) , Chinese Reproductive Policy at the Turn of the Millennium: Dynamic Stability. Population and Development Review 28( 3) : 379-418.

[47]World Bank( 2004) , World Development Indicators 2004. New York, World Bank.

[48]Zeng, Yi and Wang Zhenglian( 2003) , Dynamics of Family and Elderly Living Arrangements in China: New Lessons Learned from the 2000 Census. The China Review 3( 2) : 95-119.

[49]Zhao, Zhongwei( 2003) , Mortality Change in China: Pattern and Causes. Paper presented at the Workshop on Recent Demographic Changes in China. Canberra, Australia.