内容提要:本文简要回顾了生育意愿研究在国内外的发展及其在不同人口发展阶段的实用意义,介绍了从生育意愿到生育行为的决策过程,并以江苏群众生育意愿和生育行为调查结果为例,讨论了在低生育率地区符合二孩政策夫妇的生育意愿、生育计划及其向生育行为的转化。作者认为,理想子女数、生育意愿和生育计划是逐步接近现实的三个层次,每个层次在数量上逐级递减,具有明确的数量和时间的生育计划更有可能转化为生育行为。而这三个指标随时间变动的稳定性也是逐级递减的,理想子女数最为稳定,生育计划短期改变的可能性更大。与理想子女数相比,生育意愿和生育计划更具有政策相关性和实用价值。

关键词:理想子女数量 生育意愿 生育计划 生育行为

作者简介:郑真真,中国社会科学院人口与劳动经济研究所教授、博士生导师,北京100732

生育意愿研究回顾:人口转变后的研究需求

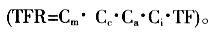

由于生育意愿与人们的生育行为相关联,对生育意愿的研究由来已久。不过,不同国家或地区在不同的人口发展阶段对生育意愿的关注视角和研究动机并不相同。在第一次人口转变阶段,由于主要矛盾是存在未满足的避孕需求,关注的焦点是避孕节育的社会接受程度和服务的普遍可得,尤其在发展中国家,研究重点和项目的目标在于提高避孕使用率,减少非意愿的妊娠,降低生育率。邦戈茨的生育模型①以人类自然生殖力作为参照基础,总结归纳了婚姻、避孕、人工流产和产后不孕期对总和自然生殖率TF(假定为15.3)的抑制作用 当时,婚配年龄和避孕行为是影响生育率的主要因素,倡导晚婚和推动避孕节育,成为降低生育率的工作重点。此外,人工流产的合法性和服务可及性不仅影响妇女健康,也会直接影响非意愿生育。由于存在大量非意愿妊娠导致的出生,这个阶段的普遍现象是生育意愿低于生育率。

当时,婚配年龄和避孕行为是影响生育率的主要因素,倡导晚婚和推动避孕节育,成为降低生育率的工作重点。此外,人工流产的合法性和服务可及性不仅影响妇女健康,也会直接影响非意愿生育。由于存在大量非意愿妊娠导致的出生,这个阶段的普遍现象是生育意愿低于生育率。

更多的研究发现,仅靠避孕服务还不足以有效降低生育率。在避孕服务普遍可及的情况下,生育观念及其主导的生育决策是影响避孕使用的重要因素,而夫妇的生育决策在很大程度上受到社会经济、文化和政策制度的影响和制约,妇女受教育程度、妇幼保健、妇女就业等因素也对生育决策有决定性的作用。有学者分析了20世纪70-80年代近70个发展中国家的调查数据,发现生育意愿的下降强化了避孕动机,提高了避孕使用率,从而有效地促进了生育率下降②。该研究结果证明,生育意愿是影响生育率的主要因素,在避孕服务普及之后,降低生育率的难点在于降低生育意愿,而不是减少“不想要”的生育;或者说,生育意愿的转变和避孕服务的普及对生育率下降的作用都很重要,不应当轻视生育意愿的作用。因此,这个阶段很多关于生育意愿的研究重点是降低生育意愿的影响因素,最终目的在于降低生育率。

20世纪60年代以后,一部分发达国家的生育率从战后婴儿潮快速回落,人口生育水平不断下滑,甚至低于更替水平,婚育模式从传统型向更为自由多样化的现代型转变,婚育年龄推迟,婚姻不再成为生育的必要条件。在这个被称为第二次人口转变的阶段,影响生育率的主要因素已经发生变化,自然生育率已经失去了参照意义。面对多种选择,人们的生育行为在相当大程度上受到理性决策主导。邦戈茨③总结了人口转变后的社会中低生育水平的影响因素,提出了在这一阶段研究低生育率的理论框架,此后Morgan④将这个理论框架构造为低生育模型,即:

研究发现,生育意愿随时期变动,虽然与生育率相关但不相同。Lee观察并总结了美国18-39岁白人妇女的对生育数量期望的变化。通过不同跟踪调查得到的理想子女数或期望子女数在二战后迅速上升,从3左右升至1960-1965年间的峰值3.5,随后快速下降,并于20世纪70年代后期稳定在2.3左右⑤。Lee还根据已有的不同时期生育意愿和生育率的数据,发现一对夫妇所期望的子女数受到他们对未来社会经济状况预期的影响,生育计划也会随着生活经历不断改变,因此他提出了移动目标理论,定量地阐述了生育意愿变化与时期生育率变化的关系。此外,Lee还进一步讨论了收集和使用生育意愿数据时需要注意的问题,首先是测量本身的问题,其次是生育意愿随时间变化、不宜用于预测生育率,并提出需要长期跟踪同一队列以得到更为完整可靠的实证数据。例如,美国全国青年跟踪调查(NLSY79)从1979年开始至2006年连续询问了同一队列的生育意愿(对“您想要或再要几个孩子?”的16次回答),使研究者得以观察和分析近30年的变化过程。研究结果发现,仅有43%的妇女实现了她们24岁时的生育意愿,而其他“脱靶”的人多数没有达到意愿的生育数量⑥;而且随着年代的推移,平均意愿生育子女数缓慢下滑,逐渐接近至40岁的实际生育数量(1.97)。

低生育率国家的共同特点,是生育水平长期低于生育意愿⑦,不过理想子女数量则相对稳定。日本结婚10年以内的50岁以下妇女报告的理想子女数在1982年为2.56,2002年为2.39,20年间的变化只有0.17,较为稳定;但同期的总和生育率却从1985年的1.76下降到2003年的1.29⑧,不仅在数量上远远低于理想子女数,而且下降速度更快、下降幅度更大。长期的低生育率引起了不少国家政府的担忧,这些低生育地区的社会政策关注点,已经转移到通过各种努力帮助人们实现自己的生育意愿。因此不少研究应用低生育模型,注重分析生育抑制因素的作用,旨在弱化或改变阻碍实现生育意愿的因素,提高生育率。

在有关生育意愿的调查中,常常用理想子女数代表生育意愿,这是个相对简单易得的指标。不过研究者们普遍认为,理想子女数反映的是个人价值和生育观念,而不是预测生育率的有效指标。可以认为理想子女数是生育数量的上限,调查得到的生育意愿往往低于理想子女数,而最后的实际生育结果往往低于生育意愿。Miller等在20世纪90年代中期发表了一系列论文,专门研究和讨论了生育期望、意愿和行为之间的关系,并提出了从意愿到行为的序列决策和作用过程⑨,即

生育动机→生育意愿→生育打算→生育行为→生育率。

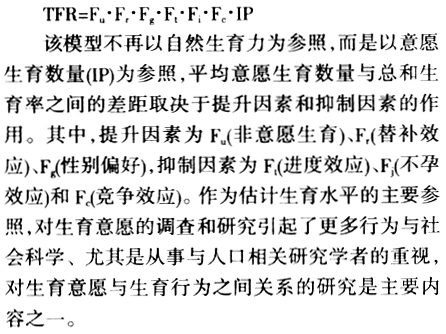

Miller认为生育意愿和生育打算是具有时间和数量维度的测量,并提出了具体的测量工具⑩。这些多维度的生育意愿和生育打算通过共同的作用影响生育行为,逐步转化为现实,其影响路径如图l所示。其中,生育动机是在先天因素(biological)和生活经历中获得的经验因素(experiential)共同作用下形成的。此后诸多对于生育意愿和生育行为关系的微观定量分析,多少都沿用了这一分析路径和多维度的测量工具。

图1从生育动机到生育行为的影响路径

资料来源:Miller, W. and Pasta, D. Behavioral Intentions: Which Ones Predict Fertility Behavior in Married Couples? Journal of Applied Social Psychology, 1995, 25(6): 530-555

图1其实是一个比较简洁的示意图,其实生育行为最终能够成功并影响生育率,还受到避孕和生育力等因素影响(Miller在其文章中用另一张图表达了这种影响),而期望和打算也会受到内部和外部影响因素的作用随时间调整改变。图1对研究生育意愿的重要启示是,人的生育行为是从观念形成到决策并诉诸行动的一个复杂序列过程,受到各个环节不同因素的影响,如果仅用任何单一指标来表达或研究,难免会因过于简化而推演出错误结论。

中国有关生育意愿的研究:条件限制与决策需求

中国虽然是一个人口大国,但有关生育意愿的调查却起步较晚,历史资料尤其缺乏。改革开放之后,中国开展了一系列人口和生育方面的全国性调查,一些地区性调查中开始包括群众生育意愿的内容。尽管只是通过一两个问题简单了解群众的理想子女数量和性别,不过仍可以看出不同地区和不同人群的生育意愿随时代的变化(11)。在20世纪的最后20年间,大部分地区群众的理想子女数下降到更替水平以下。随着年代的推移,城乡居民都向“儿女双全”的理想子女数量和性别结构靠近。在1997年、2001年和2006年实施的全国人口和计划生育调查中,都设计了有关理想子女数量和性别的问题。尽管三次调查的问题或答案设计有差别,不过调查样本具有全国代表性,仍可大致作个比较:三次调查得到的平均理想子女数分别为1.74,1.70(12)和1.73;如果只包括已婚妇女,则1997年和2001年的调查结果为1.77和1.75(13)。从这三次调查结果,可以看出群众的理想子女数量相当稳定,而且最高也没有达到1.8。这个水平处于目前全世界生育意愿调查中的最低行列。当然,国内相关研究都指出在关于理想子女数的观念上,存在明显的城乡差距和地区差距,且与妇女本人现有子女数量高度相关。而且,这些调查或多或少会受到现实条件的限制。

在20世纪70年代初普及全国的计划生育工作推动下,中国的人口形势发生了巨大变化。而随着改革开放带来的经济发展和社会变革,以及80年代以后制订实施的生育政策,又在不同阶段从各方面影响到群众的生育行为。面对如此快速和原因复杂的变化,在中国开展生育意愿的研究受到极大挑战:(1)对于1970年代的生育意愿只有回顾性的调查,因此无法全面了解中国人口生育意愿的变化过程,例如难以判断当时是否因为生育意愿的下降促进了避孕使用的推广;(2)在已经有明确政策规定一对夫妇可以生育的子女数量之后,再询问他们希望生几个孩子,似乎已经不合乎逻辑;(3)在调查中使用“理想子女数”的时候,无法摆脱生育政策的限制,即在生育政策已经被广大群众了解且在多数人当中实施的情况下,很难判断群众的回答究竟是真正意义上的理想,还是对政策的服从;(4)由于生育政策详细规定了数量和两孩间隔,致使一个地区的生育行为具有较强的同质性,深入的生育意愿研究受到很大局限。

由于诸多局限,对于生育意愿调查是否反映了真实情况,难免存在各种质疑。例如,由于“只生一个好”有可能成为调查员对调查对象的引导,使人担心调查得到的生育意愿会系统性的偏低。而这种质疑已不仅针对科学探索,而是隐含着对一旦发生政策变化、生育水平将很快上扬的担忧。20世纪90年代以来,中国的生育水平总的呈现下降趋势,目前已经连续多年稳定在更替水平以下。不过仍有观点认为,这种低生育水平主要是计划生育强有力的政策推行所致,而并非由于生育观念的真正转变,因此具有不稳定性和不确定性。尽管有关生育意愿的调查研究受到种种局限,但“理想子女数”被作为了解群众生育观念的重要指标,一直受到决策者和学者的重视。从这个角度上来说,简单的“理想子女数”已经被赋予了政策重负。例如有些地区在调查获得的理想子女数高于政策允许的平均生育水平后,认为这是超生风险的警示,并以此为依据进一步加强生育控制的行政力度。

进入21世纪以后,第一代独生子女陆续进入婚育年龄,为生育意愿的研究提供了有利条件。大部分以一孩生育政策为主的地区,生育政策规定如果夫妇双方都是独生子女、可以申请生育第二个孩子,有些农村地区还规定夫妇一方是独生子女可以申请生育第二个孩子。还有一部分省市在计划生育条例中放宽或取消了对生育间隔的明确规定。于是在城市和计划生育工作开展得比较早、生育政策执行较好的农村地区,越来越多的夫妇在生育数量和生育时间方面会有更多的选择。同时由于中国的避孕节育服务和人工流产普遍可获得,妇女可以及时终止非意愿妊娠,夫妇的生育决策就起到了更为重要的作用。在这一背景下,生育意愿的研究具有新的条件和意义,出现不少在城市中开展的有关独生子女生育意愿的调查研究。这些调查结果显示,尽管政策允许生两个孩子,独生子女的生育意愿与非独生子女没有显著差别,城市独生子女并非都认为有两个孩子最理想,认为理想子女数为一个的比例接近一半或更高,同时他们对子女的性别偏好较弱(14)。最近在一些城市中开展的调查除了与以上调查有相似的发现之外,更揭示了独生子女青年的实际生育数量和生育计划低于生育意愿的现象(15)。

由于适用于独生子女的生育政策不同,他们的生育意愿具有更为现实的含义。独生子比例较高的地区,每年新生婴儿都是以一孩出生为主。独生子女夫妇有九成还是三成生两个孩子,将会得到极其不同的人口预测结果。例如对“四二一”模式家庭的讨论,就是基于独生子女夫妇仍然只生一个孩子的假设,相关的讨论主要关注这类家庭模式可能具有的相对劣势。不过,在对未来人口趋势进行预测或模拟时,基于独生子女夫妇可以生两个孩子,一些人口预测假设90%的独生子夫妇都会生两个孩子,所以认为“四二一”模式不会是普遍现象。

独生子女夫妇会有多大可能生两个孩子,会有多大比例生两个孩子?如果他们认为两个孩子最理想,自己是否会生两个孩子?如果生二孩,要等多久再生?虽然诸多在独生子女中开展的调查发现,打算生两个孩子的独生子女不是主流,而且实际上只有极低比例的独生子女夫妇生了两个孩子。不过,由于这些独生子女较为年轻,大部分刚刚进入婚育年龄,在有了一个孩子之后,他们还有将近20年的时间选择再生一个孩子,因此具有极大的不确定性。由于在某些省市这些独生子女群体数量庞大,占30岁以下人口比例已经超过一半(16),他们的生育行为将会影响未来人口变动趋势和家庭结构的变化,并必然导致不同的社会经济后果。因而,无论对于制定政策还是研究或人口预测,寻找这些问题的明确答案都很重要。

所有打算建立家庭的人,心中可能都会有一个理想的家庭结构。在具体分析生育意愿,并把这种意愿和实际行为相联系时,应当根据图1所示的影响路径考虑:(1)理想状况:反映了一种社会倡导或普遍认可的观念,一般认为理想状况是实际生育水平的上限;(2)生育意愿:年轻夫妇对自己小家庭的想象和憧憬,但是这种意愿会随着人生经历和条件的改变而不断调整;(3)生育计划/打算:夫妇或妇女本人对自己下一步生育的明确计划,如要几个孩子、什么时候要、间隔多长、甚至要男孩还是女孩等;(4)生育结果:即使有了生育打算,仍需要落实,才会真正对生育数量作出贡献。这四个层次实际上是环环相扣的。我们已经通过不同规模的问卷调查对理想状况有比较多的了解,“一对夫妇两个孩子且儿女双全”是最为普遍的理想家庭模式。对生育意愿的了解则在较大程度上受到当地生育政策的局限,不过越来越多的独生子女夫妇可以生两个孩子,也有越来越多的调查了解他们的生育意愿,结果发现并不是所有的独生子女都希望要两个孩子。而对于生育计划或打算,已经有调查显示很多青年即使认为最理想的是有两个孩子,自己也没有再生第二个孩子的打算(17)。可以说在现有的生育意愿研究中,我们还缺少对于最后一个环节的了解,而这也是所有理想、愿望、计划、尝试最终转化为婴儿的出生、从而影响生育水平的重要环节。

生育意愿与生育行为的关联:来自江苏的实证研究

2006年至2010年,由江苏人口和计划生育委员会和中国社会科学院人口与劳动经济研究所联合组成的“江苏省群众生育意愿和生育行为研究”课题组,在苏南、苏中、苏北六个县/市开展了生育意愿和生育行为基线调查和跟踪调查,调查方式包括问卷调查、组织座谈会和深入访谈,了解符合不同生育政策群众的生育观念、生育意愿、生育计划以及生育行为,了解社会、经济、家庭以及政策等因素对生育的影响。课题组尤其关注符合生育二孩政策夫妇的二孩生育意愿和生育计划,希望了解在生育政策允许的情况下、有多少夫妇会选择并确实生第二个孩子。

江苏人口的自然增长率和总和生育率长期稳定在较低水平,属于已经完成第一次人口转变的地区。江苏计划生育条例规定全省城乡基本实行一对夫妇只生一个孩子,30多年来累积了大量独生子女家庭,部分地区的一孩率已高达90%以上。这些20世纪70年代以后出生的独生子女已陆续进入婚育年龄。江苏省计划生育条例除规定双方都是独生子女的夫妇可以生两个孩子,同时还规定农业人口或女方为农村居民夫妇一方为独生子女的可生二孩,越来越多的夫妇符合生育二孩的政策规定。在生育率较低、长期以一孩出生为主的情况下,他们生育二孩的行为将对未来人口变动产生重要影响。通过调查,课题组摸清了与当前生育政策相对应的生育现状,尤其是符合生育二孩政策妇女的生育现状,对生育意愿-生育计划-生育行为之间的关系有了初步的理解,对影响城乡妇女生育决策的主要因素有了较为明确的认识(18)。2010年的跟踪调查则为我们提供了生育计划向生育行为转化的实证。

课题组于2006-2007年在张家港、太仓、海安、如东、东台、大丰六县/市开展了基线问卷调查和深入访谈。问卷调查通过分层随机抽样的方法分别抽取了24个居委会和25个村委会,在抽中的社区调查所有18-40岁有本地户籍的育龄妇女,调查时点为2007年1月1日。最终有效调查样本为18638人。问卷调查内容包括:(1)个人和家庭的基本情况;(2)丈夫及其家人的基本情况;(3)孕产史和避孕现状;(4)生育意愿、有关生育的观点、生育计划及再要孩子时主要考虑因素等。课题组还于2007年6-7月在六县/市开展了收集定性资料的实地调查,共访问了15个村委会和12个居委会,与约200名育龄群众和社区干部、计生干部等进行了深入访谈,并与省、地市、县计生部门开展了座谈。

调查发现,这些县/市在控制人口自然增长、稳定低生育水平方面已经取得显著成效,自觉按照政策生育已经成为育龄群众的普遍做法。群众的生育决策是理性的。尽管已有越来越多符合政策可以生两个孩子的夫妇,但他们生育子女的数量没有出现与生育政策相应的增加。只有10%符合政策可以生育二孩的妇女已经生了两个孩子,即便在35-39岁的妇女中,生两个孩子的也只有不到30%。当育龄夫妇在生育数量和生育时间上有更多的选择时,他们的生育行为表现出个性化和多样化,而不是整齐划一的模式。

基线调查结果说明在生育数量方面,政策、意愿、计划与现实的行为之间存在差距,不应当把它们简单地等同对待。按照当地生育政策,平均每对夫妇可以生育1.28个孩子,但是调查得到的已婚妇女实际曾生子女数平均为0.99个,低于政策生育数,更远远低于群众所认为的理想子女数(平均1.45个孩子)。虽然符合政策可以生育二孩的妇女中有45%认为一对夫妇有两个孩子最理想,但她们当中75%只有一个孩子,其中58%都表示自己不打算再要孩子了。

调查结果显示,在育龄妇女的生育观念中,精神需求成为生育的重要理由;子女的作用和价值已经发生变化,“多子多福”的观念不复存在,“养儿防老”也已经不是主流。人们的生育决策受到经济、社会、文化等因素和生育政策的共同影响。从妇女及其家庭的角度分析生育成本和生育收益发现,育龄妇女大多认为满足精神需求是最重要的生育理由,而第二个孩子的养育成本是主要考虑因素。在控制了年龄、受教育程度、居住地、户口性质、婚姻状况、生育观念等特征后,生育的经济成本和心理成本对妇女生育二孩的计划有显著影响(19)。调查结果表明,生育政策已经不是生育决策的唯一决定因素,在生育政策已经允许一部分夫妇生二孩的情况下,这些夫妇的生二孩愿望并没有随之上升。青年夫妇对于自己生活质量的重视、对于子女成长环境的重视、对于子女受教育的预期等在生育决策中起到了越来越重要的作用。在妇女普遍就业、同时正规就业机会较多的地区,青年夫妇普遍生二孩的可能性将会很小。经济社会发展和妇女地位以及个人发展将会对群众生育决策有越来越重要的影响。

尽管2007年的基线调查获得了丰富的信息,但是仍然不能直接回答生育计划向生育行为转化的问题。课题组于2010年进行了跟踪调查,获得有效样本20827人,其中接受过两次调查的育龄妇女15837人,跟踪率为85.5%。跟踪调查发现,二孩生育计划与生育行为之间虽然相关,但仍然存在差距,主要是由于约半数打算再生二孩的妇女在3年中仍未生育,还有一部分妇女改变了生育计划。相比而言,较为明确的生育计划更有可能落实为生育行动。

根据2007年的调查结果,相当一部分认为理想子女数是两个的妇女,尽管生育政策允许,却不打算生第二个孩子,只有不到4%的妇女有明确的生二孩打算。对于符合政策并有生育二孩意向的妇女,我们还进一步询问了她们打算什么时候要第二个孩子,当时约有25%说打算很快就要,40%打算等1-4年,其他人则说等待4年以上或没有明确计划。对跟踪调查的结果分析后发现,在2007年接受基线调查、已有一孩、可生二孩并回答了生育计划问题的妇女当中,有6%在这3年中生了第二个孩子。对照她们的生育计划,有45%在2007年表示自己肯定会再要一个孩子的妇女在这3年间确实生了第二个孩子,而说自己肯定不要却生了二孩的妇女则极少,只有2%。生育计划不确定的妇女在3年中生育的比例也很低(约7%)。这一方面显示了生育计划与行为的明显相关,另一方面则显示,“不生”的计划基本落实,而“要生”的计划离真正落实还有不小差距。

进一步分析这些生二孩的妇女,发现她们中的大多数(接近90%)在2007年都有比较明确的生育时间打算(即“很快就要”或“再等1-2年”或“再等3-4年”);且生育时间越接近,在3年中生了二孩的比例越高,说明有了比较确定的生育意向再加上较为明确的生育时间打算,真正落实的可能性更大。而那些虽然在2007年打算再要一个孩子、但是在生育时间上还“没想好”的妇女,绝大部分都还没有生第二个孩子。对生二孩妇女的多变量分析发现,除了生育计划之外,现有子女的性别对预测二孩生育有显著的作用,现有女孩的妇女更有可能生育二孩。课题组在访谈中还发现,家庭中有长辈帮忙照料婴儿是生二孩妇女的共同特点。此外,二孩生育极少是意料之外或因避孕失败的怀孕,这与美国的研究中发现高于生育意愿的生育多是由于非意愿妊娠不同。

尽管二孩生育计划与近期生育行为有较好的相关性,但是计划并非一成不变。对照2007年的基线调查和2010年的跟踪调查结果,我们发现一部分妇女的生育计划发生了重大改变,而且大多数改变都是从打算再要孩子转向不再要孩子或不确定。在2007年回答肯定会再要一个孩子的妇女中,除去一部分在这3年中已经生了二孩,跟踪调查时仅有26%还维持自己原来的想法,其余的则改变了主意,有近30%回答自己不打算再要孩子了。反之,2007年肯定自己不再要孩子的妇女当中,有75%仍然维持3年前的打算,而完全改变主意的只有1%。看来,生育计划基本是向减少而不是向增加改变,也就是说,生育计划是近期可能生育的最高值。

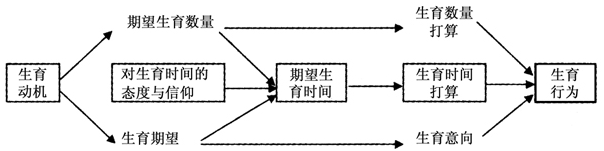

根据江苏群众生育意愿和生育行为跟踪调查结果,表1用平均值描述了从生育政策到生育行为的子女数量逐级递减的情况:妇女自己希望生育的子女数低于理想子女数0.2个,现有子女数低于生育意愿0.4个;假设所有妇女都落实生育计划,也仅有30%生两个孩子,依然达不到意愿生育的子女数。

江苏跟踪调查结果,显示了该地区当前育龄妇女的理想子女数、生育意愿、生育计划和实际生育行为之间的关系是逐层递减的,虽然已经有不少育龄夫妇满足生二孩的政策条件,但他们的生育依然稳定在极低的水平。江苏调查结果不仅与其他国内有关独生子女生育意愿的调查结果相似,而且也说明在江苏这类已经完成第一次人口转变的地区,在生育意愿方面存在与同类国际调查发现的相同现象。至于这种现象会持续多长时间、是否可能有所转变,还需要更长期的跟踪调查。对于生育意愿和生育计划的变化及影响因素,还需要开展更多的深入研究。

江苏省群众生育意愿和生育行为调查比较系统全面地考察了理想子女数、生育意愿、生育计划和生育行为的现状以及各环节之间的关系,应用定量和定性混合方法研究分析了影响这些现状和相关关系的因素,跟踪了生育计划在3年中向行为转化的状况。调查说明,不能简单地将理想子女数等同于实际生育行为,生育计划虽然与行为相关但也不会全部转化成行为;而生育政策仅仅是生育数量的法律上限,与实际行为相去甚远,不宜直接用于出生预测。江苏六县/市的调查结果对具有相同社会经济条件和人口发展历程、计划生育工作起步较早的地区,具有借鉴意义。

两次调查结果显示该地区的低生育率和低生育意愿都相当稳定,这种现象需要引起另一个角度的思考。政策允许独生子女生两个孩子,具有补偿上一代贡献和调整下一代结构的双重意义,如果“只生一个好”在这类地区已经成为群众普遍接受的观念,大部分独生子女夫妇仍然只生一个孩子,这种政策就失去了原有的意义,而且当地将会有相当大比重的“四二一”模式家庭出现(这不可能靠年轻人口迁入来改变),这类家庭的增多将会带来的家庭、社会和经济后果应当得到充分重视。这些地区的计划生育工作应当关注由于各种外部原因而未能实现二孩生育计划的夫妇,尽量创造良好条件,帮助他们实现家庭的生育计划。

对生育意愿研究及其现实意义的重新思考

根据近年来国内外相关调查研究,我们有必要重新思考生育意愿的研究及其现实意义。以下分别就理想子女数、生育意愿和生育计划几个变量的收集、分析和解释做初步讨论。

1.理想子女数

理想子女数是生育观念的内容之一,是相当稳定而且简单的测量指标,反映了普遍接受的价值观念。所谓理想,是不受条件限制的想法,“条件”不仅指生育政策,还包括个人和家庭的种种条件。因此在调查时,需要特别突出“一般家庭”的意思,提醒调查对象不必局限于自己当前的条件。我国近年来大部分相关调查都注意到这一点,力求了解群众的真实想法。

理想子女数可以被理解为该时期生育水平可能到达的上限。理想子女数与传统、文化和制度密切相关。此外,对欧洲生育意愿调查的分析,发现与上一代的生育水平相关,而且理想子女数的下降滞后于时期生育率的下降(20)。根据中国各种不同调查结果,全国大部分地区的理想子女数都低于更替水平。与欧洲部分国家相比,中国调查得到的理想子女数可能是在最低的水平上,大约只有德国的理想子女数与中国相近,其他国家的都在2以上。

从现实意义上讲,首先,理想子女数是个比较稳定、变化缓慢的观念,我们不应指望它会发生急剧的改变,无论是上升还是下降;其次,理想子女数除了对可能生育的最高水平有参考价值,其政策意义其实并不大;最后,如果换个角度来看,假设通过调查得到的理想子女数平均低于2,则没有理由认为当地多数夫妇会生3个孩子,而如果理想子女数在1左右,可能真的需要担忧了。

2.生育意愿

生育意愿不同于理想子女数,是一个受到条件限制的更接近实际的表达。通过询问“您自己希望生几个孩子?”这样的问题,我们期望了解的是调查对象个人或家庭的期望,因此生育意愿往往低于理想子女数。

与相对稳定的理想子女数相比,生育意愿更容易受到社会经济因素和制度的影响,有可能根据本人或家庭的经历和条件调整,或产生短期波动。与理想子女数相比,生育意愿更接近现有子女数量,但是与实际生育子女数仍存在差距。迄今为止,在低生育率的人口中观察到的现象,都是实际生育子女数低于意愿生育数量。

从实用意义上来说,生育意愿与邦戈茨低生育模型中的IP(intended parity)最为接近,可以作为估计生育率的参照。与相对稳定不变的理想子女数相比,了解生育意愿的变化和影响其变化的各种因素,更具有应用价值和现实意义。

3.生育计划

生育计划包括不同方面和层次。首先,是否有生育/再生育的打算;其次,如果有,预期等待多长时间;还有,生这个孩子对妇女本人及其家庭来说是否重要。对每个问题的回答越肯定越明确,计划落实的可能性越大。

江苏群众生育意愿和生育行为调查结果显示,二孩生育计划与3年生育行为之间显著相关。妇女确定性的生育意向加上明确的生育时间计划,更有可能落实为行动,因此在预测近期生育行为方面会比生育意愿更有效。不过,虽然二孩生育计划与行为相关,但调查发现由于一部分有二孩计划的妇女并未生育,所以计划与行为之间仍然有差距。这个差距绝大部分是单向的,也就是说,生育的计划更有可能未落实。此外,计划也会随人生经历、家庭和其他外部环境的变化而改变。

因此,及时跟踪了解生育计划及其改变的原因,有助于估计近期出生趋势。

综上所述,理想子女数、生育意愿和生育计划是逐步接近现实的三个层次,生育意愿比理想子女数更接近现实,而生育计划则比生育意愿更接近现实,具有明确的数量和时间的生育计划更有可能转化为生育行为,最终对生育数量产生影响。同时,这三个指标随时间变动的稳定性是逐级递减的,理想子女数最为稳定,生育意愿会变化,而生育计划短期改变的可能性更大。因此,与理想子女数相比,意愿和计划更具有实用价值,也更需要及时观察、长期跟踪。

此外,有关生育意愿的调查研究应不仅关注数量,同时还关注生育意愿和生育计划的影响因素,分析社会、经济、文化、制度等各方面因素对生育意愿和生育计划及其变化的影响,包括作用强度和影响路径。同时也不应忽视定量和定性研究方法各自的独特作用。正确的理论框架和各种研究方法的综合运用,有助于避免因片面简单推理而产生的误差或错误,为相关决策提供正确的实证依据。

注释:

①Bongaarts, J. and Potter, R. G. Fertility, Biology, and Behavior: An Analysis of the Proximate Determinants. San Diego, CA: Academic Press, Inc. 1983.

②Pritchett, L. Desired Fertility and the Impact of Population Policies. Population and Development Review, 1994, 20(1): 1-55.

③Bongaarts, J. Fertility and Reproductive Preferences in Post-transitional Societies. In R. A. Bulatao and J. B. Casterline eds. Global Fertility Transition. New York, Population Council, 2001.

④Morgan, S. P. Is Low Fertility a Twenty-first-century Demographic Crisis? Demography, 2003, 40(4): 589-603.

⑤Lee, R. Aiming at a Moving Target: Period Fertility and Changing Reproductive Goals. Population Studies, 1980(34): 205-226.

⑥Morgan, S. P. and Rackin, H. The Correspondence between Fertility Intentions and Behavior in the United States. Population and Development Review, 2010, 36(1): 91-118.

⑦杨菊华:《意愿与行为的悖离:发达国家生育意愿与生育行为研究述评及对中国的启示》,《学海》2008年第1期。

⑧[日]独立行政法人国立女性教育会馆编:《日本的女性与男性——男女平等统计》,全国妇联妇女研究所译,当代中国出版社,2007年,第10、199页。

⑨Miller, W. and Pasta, D. Behavioral Intentions: Which Ones Predict Fertility Behavior in Married Couples? Journal of Applied Social Psychology, 1995, 25(6): 530-555; Miller, W, and Pasta, D. How Does Childbearing Affect Fertility Motivations and Desires.? Social Biology, 1995(3-4): 185-198.

⑩Miller, W. Childbearing Motivation and Its Measurement. Journal of Biosocial Science, 1995(4):473-488.

(11)风笑天、张青松:《二十年城乡居民生育意愿变迁研究》,《市场与人口分析》2002年第5期。

(12)作者感谢郭志刚教授纠正了本人在2004年发表的文章中对2001年调查的平均理想子女数的错误估计,此处为重新估算结果。

(13)1997年和2001年的理想子女数来自作者应用调查数据的估算。其中对1997年的调查结果中没有明确子女数量的作了简单处理,以便于比较,即设选择“至少要有一个男孩”、“至少要有一个女孩”、“至少要有一男一女”、“越多越好”和“顺其自然”的理想子女数为3个。2006年的理想子女数来自国家人口计生委发展规划司发布的2006年全国人口和计划生育调查主要数据公报。

(14)风笑天:《城市青年的生育意愿:现状与比较分析》,《江苏社会科学》2004年第4期;马小红、侯亚非:《北京市独生子女及“双独”家庭生育意愿及变化》,《人口与经济》2008年第1期;侯亚非:《北京市独生子女生育意愿调查分析》,《北京社会科学》2003年第3期。

(15)宋健、陈芳:《城市青年生育意愿与行为的背离及其影响因素》,《中国人口科学》2010年第5期;风笑天:《生育二胎:“双独夫妇”的意愿及相关因素分析》,《社会科学》2010年第5期。

(16)国家统计局人口和社会科技统计司编:《2005年全国1%人口抽样调查资料》,中国统计出版社,2007年。

(17)“江苏生育意愿和生育行为研究”课题组:《低生育水平下的生育意愿研究》,《江苏社会科学》2008年第2期。

(18)“江苏省群众生育意愿和生育行为研究”课题组:《江苏省群众生育意愿和生育行为研究调查报告》,《人口与计划生育》2008年增刊;“江苏省群众生育意愿和生育行为研究”课题组:《江苏省群众生育意愿和生育行为研究调查报告》,《中国人口年鉴》2008年。

(19)郑真真、李玉柱、廖少宏:《低生育水平下的生育成本收益研究》,《中国人口科学》2009年第2期。

(20)Testa, M. R. and L. Grilli. The influence of Childbearing Regional Contexts on Ideal Family Size in Europe. Population, 2006, Vol. 61(1-2): 109-138.