作者简介:唐平曹蓉国家统计局

改革以来,我国农村经济获得了飞速发展,农村居民生活水平普遍提高,在总体上已基本摆脱贫困,达到温饱,但同时,由于长期以来我国各地农村经济条件、自然环境、历史背景以及人的基本素质等的差异,形成了东部、中部、西部地区农村经济发展水平的不平衡,导致我国东部地区和中西部地区之间出现了明显的发展差距,农村居民生活差异也越来越大。为此,本文特根据1980年以来我国住户抽样调查资料,对东、中、西部农村居民生活差异特征及原因作如下比较分析。

一、东中西部农村居民收入水平的变动及差距

1、东中西部地区农村居民收入均有较大幅度提高

改革十几年至今,我国东中西部地区农村居民收入均有较大幅度提高,总体收入已达到温饱水平。1980年,我国东、中、西部三大地带农村居民人均纯收入水平分别只有218元、181元和172元,到1995年,东中西部三大地带农村居民人均纯收入分别提高到2127元、1403元和1061元,比1980年分别增长了8.8倍、6.8倍和5.2倍。按年增长速度计算,1980—1995年,东、中、西部地区农村居民人均纯收入的年递增速度分别达到了16.4%、14.6%和12.9%(按当年价格计算)。在收入普遍增加的基础上,东中西部地区农村居民中的收入众数组由贫困层移到温饱层,并且高收入农户比重不断提高。对1995年农村居民集团内部收入分布的研究表明,人均纯收入水平超过全国平均水平的农户已占三分之一以上,与此同时,人均纯收入水平低于600元的农户则不足百分之十。

2、东中西部地区农村居民收入差距不断扩大

尽管改革以来东中西部地区农村居民收入水平均有较大幅度提高,但地区差距则不断扩大。从农村居民收入水平绝对差额看,1980年,中、西部农村居民与东部农村居民收入的绝对差额分别为37元和46元,到1995年,收入绝对差额分别扩大到724和1066元,其中西部农村居民的收入只相当于东部农村居民收入的二分之一。

从收入比率看,东中西三大地带若以西部地区为1比较,1980年收入水平比为1.27∶1.05∶1;到1995年,收入水平差距扩大为2.00∶1.32∶1。西部地区比东部地区落后近10年,中部地区比东部地区落后7年。

从年增长速度分析,东部地区农村居民收入增长速度大大快于中、西部地区,1980—1995年,东部地区农村居民人均纯收入年平均增长速度比中部地区快1.8个百分点,比西部地区快3.5个百分点。

从反映农村居民收入分配的基尼系数的变动看,1980—1995年,除中部地带农村居民内部收入分配的差异程度变化较小外,东西地带农村居民内部收入分配的差异程度都有扩大,其中,东部地带由1980年的0.28扩大为1995年的0.32;西部地带由1980年的0.24扩大为1995年的0.33。

从分省农村居民人均纯收入由低到高的排序看,全国30个省区中,位于前10名的省区除了中部省的黑龙江省为第8位次外,其余均为东部省区占有;在中西部的18个省区中,有16个省区农民人均纯收入低于全国1578元的平均水平,其中8个省区农民人均纯收入低于1200元。

从不同收入水平分组看,1995年,收入高于1500元的农村居民中有57.3%的农民来自东部地区;反之,收入低于600元的低收入农村居民中,西部地区农民占64.1%。

二、东中西部农村居民生活消费差距扩大

应当说,中西部地区农村居民的基本生活需求在改革以来已经得到相当满足,温饱问题基本得到解决。但也应看到,由于收入水平提高的快慢差距也直接影响到农村居民生活消费质量改善提高速度,因此,与较为发达的东部地区农村居民进行比较不难发现,东部地区农村居民生活消费水平提高快,生活质量改善程度高,中西部地区则较慢,差距较大。

一是生活消费水平及发展速度差距。1980—1995年,我国东部地带农村居民人均生活消费支出由184元增加到1671元,年平均增加99.1元,增长8.1倍,年递增15.8%;与此同时,中部地带农村居民人均生活消费支出由157元增加到1187元,年平均增加68.7元,增长6.5倍,年递增14.4%;西部地带农村居民人均生活消费支出由136元增加到982元,年平均增加56.4元,增长6.2倍,年递增14.1%。中部地区农村居民人均生活消费的年增加额比东部地区低30.4元,年递增速度低1.4个百分点;西部地区农村居民人均生活消费的年增加额比东部地区低42.7元,年递增速度低1.7个百分点。

二是生活消费结构和恩格尔系数差距。1995年,东部地区农村居民生活消费结构中的吃为55.8%、穿为6.5%、居住为15.2%、用品、服务性支出及其他为22.5%;同期,中西部农村居民生活消费结构中吃分别高达59.3%和64%,穿为7.3%和7%,居住均低于1.4%,用品、服务性支出及其他低于20%。尤其是1995年,西部地区农村居民生活消费的恩格尔系数回升到高达64%,反映出这些地区的农村居民生活改善缓慢,与发达地区农村居民的差距在拉大。

三是营养消费质量差距。改革十几年来,尽管我国中西部地区农村居民食物消费水平有了较大提高,动物性食物消费也有较多增长,但食物消费质量的变化是较慢的。同时,农村居民消费食物提供的热量、蛋白质、脂肪摄入量中来自于动物性食物的份额也不高。比较来看,1995年,中部地区农村居民消费食物提供的热量、蛋白质、脂肪摄入量中来自于动物性食物的份额最低,西部地区由于少数民族聚集多,消费牛羊肉较多,农村居民消费食物提供的热量、蛋白质、脂肪摄入量中来自于动物性食物的份额较高,但总体看中西部地区农村居民生活消费仍处于传统食物结构阶段,尚未摆脱对生存性食物的满足。

四是其他非物质性消费差距。非物质性消费中用于文化教育娱乐服务和其他生活服务方面的支出的多少,体现了农村文化事业及社会服务的发展状况。1995年,东部地区农村居民用于文化教育娱乐服务以及其他生活服务方面的支出额人均131元,中部地区人均82元,西部地区人均只有48元。占生活消费支出的比重分析,差距亦较为明显,东、中、西部地区分别为7.8%、6.9%和4.9%。

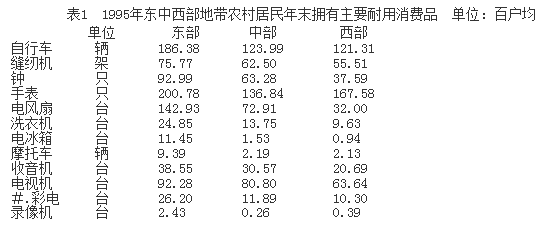

五是主要耐用消费品拥有量差距。表1显示出,所有耐用消费品的拥有量均以东部地区农户最高,特别是最近一些年时兴起来的高档家用电器、住宅用品、交通工具等,东部地区更是成倍于中西部地区。

三、文化素质及经济发展差距明显

1、文化素质差距

文化素质始终影响着人们的行为选择。在农村,居民在生产经营过程中,劳动者不同的文化程度确定了他们对经营项目的确定、技术的掌握、风险的承担、市场信息的了解、新事物的接受等方面会采取不同的选择,从而产生不同的后果。总的来看,尽管改革以来,随着农村劳动力总体文化程度的逐步提高,中西部农村劳动力文化程度在逐年提高,文盲率不断下降,文化结构获得改善。但时至1995年,每百个农村劳动力中,文盲半文盲劳动者中部地区还有11.05人,西部地区高达22.66人。农村劳动力文化程度指数东部地区7.49年,中部地区7.23年,西部地区5.99年。全国30个省区按农村劳动力文化程度指数排队比较,排在20位次以后的85%是中西部地区省份,其中西藏、青海、宁夏、云南、甘肃、贵州6省区农村劳动力文化程度尚未达到小学毕业水平。

2、经济发展差距

我国人口众多,幅原辽阔,长期以来形成的东、中、西部发展差距在改革后的一些年随着收入的差距拉大,地区间的贫富差距也在拉大。一方面,由于三大经济地带农村居民收入增长不同,农村经济实力在东、中、西部的差距明显扩大;另一方面,尽管这些年来,我国农村贫困问题已逐步缓解,但至今仍有占全国80%的贫困人口分布在中西部农村地区。在1994年国家公布的全国综合实力百强县中,东部地区占98个,中部地区占2个,西部地区为0;1992—1994年,在国家重点扶持的587个贫困县中,人均农村社会总产值的增长幅度与东部地区相比,差距扩大了1.9百分点;全国贫困县人均纯收入与全国平均水平相比,以年均约100元的差距扩大,与东部平均水平相比,也在以年均约200元的差距扩大。

四、差距成因

造成我国东、中、西部地区农村居民生活差距的原因是多方面的。但就主要因素而言,历史的自然、经济、社会因素是导致中西部农村居民收入增长速度落后于东部地区的主要因素;劳动者个体的低素质带来的劳动者就业面窄,以及人口增长的恶性循环对生活消费水平的提高和改善亦起了减速效应。

1、区域经济的差别发展影响了中西部地区收入增长落后

40多年来,我国农村区域经济的发展表现出严重的参差不齐。东部地带依托其较为优越的自然条件、较为先进的工业技术基础和资金,较早、较快地取得了这一地区农村社会经济、文化、科技的发展与繁荣,而中西部地区自然环境差,国家工业数量少,经济基础落后,客观上对农村经济的发展起到了制约作用。表现在:

一是农村经济总量增长水平和增长速度在三大经济地带间表现出较为强烈的差异性。总量增长水平在三大区域呈现出东高西低,东强西弱,由东向西依次递减的经济格局。总量增长速度也呈现东快西慢的动态趋势。

二是农村产业结构变化进程三个地带间不平衡。从农村居民收入结构看,东部地区农村二三产业收入逐渐占主导地位,而中西部地区明显落后。1983—1995年,东部地区农村居民家庭经营收入中来自一产业的收入比重由89.6%下降到84.3%,二三产业的收入比重则由10.4%上升到15.7%。而这一期间,中西部地区农村居民收入中来自一产业的收入比重则始终维持在90%左右,1995年仍为90.8%,比1983年仅减少约1个百分点。与中西部地区比较,1995年,东部地区家庭经营二三产业的收入比重高出5.5个百分点。从农村劳动力就业构成看,1995年,东部地区农村劳动力从事非农产业的人数占常住人口的12.2%,比中部地区的6.0%高出6.2个百分点,比西部地区的5.0%高出7.2个百分点。

三是经济发展过程中,三大区域之间的经济效益水平带有巨大的反差。劳动生产率水平由东向西递减;土地生产率不平衡;农产品商品率在区域间不平衡等等。此外,农村非农产业的发展,改变了传统的农村积累方式。改革以来我国农户的积累是农村发展的核心,而乡镇企业的发展打破了单一的农户积累,形成了更大规模的社区积累,从而改变了农村的收入流程,在很大程度上拉大了区域间农村居民的收入差异。

2、农村劳动力的低素质和人口压力加剧了中西部农村居民生活水平改善难度

农村劳动力文化素质的高低反映了农村劳动力的质量。研究表明,农村劳动力文化素质的高低对农村居民收入的增加、农业科学技术的推广应用、劳动力转移到其他投入产出效益更好的二三产业都有较为直接的影响已成为共识。但1995年,农村尚存的文盲半文盲劳动者中,中西部地区就占74.4%,其中,中部地区占29.2%,西部地区占45.2%;农村具有高中以上文化程度的劳动者中,中部地区占37.0%,西部地区仅占18.1%。中西部地区农村劳动力的这种低素质带来的直接后果是农户择业门路窄,可选就业机会少,收入来源少。同时,从观念意识方面分析,低素质的农村劳动力的心理素质也很弱,这主要表现为:传统的自然经济观念仍根深蒂固,普遍缺乏市场意识、竞争意识和效益意识。

调查表明,形成中西部农村劳动力文化素质较低这种现状的原因主要有,长期以来我国农村、尤其是中西部社会经济条件较差的农村地区缺乏提高科学文化水平的必要条件,如许多中西部地区农村文化设施落后,文化生活贫乏;仍有相当比例的农村住户听不到广播,看不到电视。其次,农村教育经费缺乏,教育条件差。全国教育经费大多偏重于城市,农村的教育经费基本上靠农村居民自己解决,而对那些经济基础弱的农村地区,难度更大。同时,在农村,无论是学校的数量、质量,还是师资水平、教学设备都远不如城市。此外,农村科技人员缺乏,中西部农村居民的科技水平更是低下。

从人口方面分析,目前,我国人口已经进入有史以来基数最大、增量最多、增速最快的台阶,而在全国9.2亿乡村人口中,中西部地区农村人口占近60%。从人口增长看,中西部地区的人口增长速度普遍较高。按照1995年全国1%抽样的人口统计资料,目前,全国人口平均自然增长率为10.55‰,其中,中西部省区人口平均自然增长率为11.01‰,同期东部省区人口平均自然增长率为6.78‰,中西部省区人口平均自然增长率大大高于东部省区,西部地区更为严峻。1995年,中西部18省区中有10个省区人口平均自然增长率高于或接近全国平均水平,其中,西部9省区中有7个省区人口平均自然增长率高于全国平均水平。由于中西部地区人口增长较多,不仅增加了消费支出,降低了人口消费水准和生活质量,也影响了人口素质的提高。所有这些,均加剧了中西部农村居民生活水平的改善难度。

上述对中西部农村居民生活质量现状及其与经济较为发达的东部地区差距的分析反映出,改革以来,我国农村居民总体生活质量已得到相当提高,生活消费已基本完成了从贫困到温饱有余的历史性过渡。分区域发展看,改革以来,我国中西部地区农村居民生活质量的提高是明显的,但比较而言,东、中、西部地区发展是不平衡的,中西部地区与东部地区所存在的较大差距,是我们今后一段时期必须面对而又难以改变的事实。今后几年,加快中西部地区农村经济的发展,集中力量缩小中西部地区与东部发达地区差距、促进中西部地区居民实现小康目标,成为目前亟待解决的问题。