内容提要:“四二一”家庭结构假设一直为学者和社会媒体所关注,并用于说明和探讨家庭养老压力问题。然而,本研究通过建立“长时距”和“短时距”的家庭生命历程发现,由于家庭成员之间年龄差距的存在,使得第一代和第三代不可能如“四二一”假设所预言的那样同时成为第二代的“抚养客体”或“被抚养者”。相反,老年人在家庭发展过程的大部分阶段都扮演着“抚养主体”或“抚养者”的角色。并且,不同代际家庭成员在这两个角色之间的“交替扮演”使得家庭中实际压力并没有如“四二一”假设所预设的严重,即便是家庭中第四代和第一代同时存在,家庭成员也可以自动“分化”为两个抚养主体,以分工合作的方式来实现家庭对两类“高依赖”人口的照顾和抚养,从而缓解每一个个体所必须面临的实际压力。因而,从现实情况来看,很少出现“四二一”理论假设当中所谓的“沉重的负担”。相反,这种将人口抚养比概念“微观化”的理解过程,不仅忽略了家庭成员的能动特征,而且还夸大了家庭养老压力,更加将家庭“养老问题”扩大化。

关键词:“四二一”家庭结构/家庭养老/抚养主体/抚养客体

作者简介:陈雯,华中师范大学社会学院,湖北武汉430079

由于家庭是照顾老人日常生活的主体,但同时又因为老龄化程度的加重,在关于家庭养老问题的研究上,大多数学者将注意力集中在提供养老服务和老年人日常照顾的个体所承担的负担(burden)或压力(stress)之上①,并且有大量研究内容是关于养老所带来的负面影响。因而,家庭照顾及养老问题在上个世纪70年代重新成为社会老年学研究的一个重要议题②。其中独生子女家庭的养老负担一直为学者们所关注③。而在老龄化现象的背景下,这种对家庭压力和负担的担忧又更进一步深化,有学者担忧,预计在2010-2040年间,20%—30%的老年人口将是独生子女的父母④,而子女养老的人均负担将从目前的1/4-1/5左右上升到1/2甚至更高,因而,这批老人的生活照料及养老将成为一个严重的社会问题⑤。在众多关于养老压力话题当中,最为学术界和社会人士所了解的是“四二一家庭结构”理论假设。⑥在该理论假设的影响下,社会上普遍认为当今社会必然出现严重的养老负担,并将其作为“社会问题即将产生”的危险信号。

一、问题的提出:“四二一”家庭结构假设的内在争论与反思

目前舆论和学界针对中国家庭养老压力的讨论中大多会提到“四二一”家庭结构。这种结构实际上是根据数学逻辑推导所产生的一种理论假设,该理论假设认为,若每对夫妻都只生育一个孩子,且这个孩子未来联姻的对象也是独生子女,那么长期下去,家庭三代人之间的人口数量比例会呈现出4:2:1的结构。⑦根据这种特殊的家庭人口结构取其象形说法,故将具有这一人口特征的家庭简称“四二一”家庭。⑧根据“四二一”家庭结构的假设来分析家庭养老问题:家庭当中的年轻独生子女夫妻是属于劳动力人群,也是家庭当中负责抚养他人的主体,单位个数是2,而这对夫妻的双方父母,以及这对独生子女夫妻所生育的子女则是需要人照料的对象,是抚养行为的客体,其单位个数应该为4+1=5。按照这种逻辑对家庭抚养负担进行估计,则一个家庭当中的“被抚养者”和“抚养者”之间的比例为(4+1)﹕2,也就是5﹕2。有的学者更是认为,随着老龄化现象的加剧,家庭当中会遗留更多的老年个体,因而,“被抚养者”和“抚养者”的比例甚至可以变化为6﹕2,甚至比值更高。因而,有相当一部分学者认为这种家庭结构必然会导致家庭“负担过重”的问题,⑨以及“老年人口的赡养困难”。⑩这部分观点占据了目前大部分针对养老问题的研究,以及新闻舆论媒体的话语。这也使得养老压力成为当前任何讨论或提及“四二一”现象的人都首先意识到的问题。(11)为此,这一理论假设也常常被冠之以“‘四二一’赡养结构”(12)或“‘4、2、1’综合征”(13)的名称。但是,学术界对这一结论也有持相反意见的。在早期研究当中,有一部分学者对这种家庭结构所必然产生养老压力的可能性产生过质疑,认为尽管人们对未来“四二一”结构所可能造成的后果有种种负面的猜测和担忧,然而现实可能性并没有想象的那么大。(14)江连海等人最早比较了独生子女与多子女家庭中劳动力负担上的差异,认为“四二一”结构出现时的独生子女家庭劳动力的负担系数要小得多,时间要短得多。(15)因而,在大多数情况下,独生子女即便没有可以依靠的兄弟姐妹,依然可以胜任照顾老年人的责任,(16)并且城市独生子女父母由于大部分都拥有职业,因而在经济来源和日常生活的自理方面并不存在问题。(17)

尽管学者们按照年龄代际划分对“四二一”家庭养老压力进行了反驳。然而,这些研究大部分来源于对“四二一”的早期研究。在我国刚刚出现“四二一”家庭结构时,他们对“四二一”是否会造成严重后果呈现出观望姿态。而随着老龄化的加重,这种疑虑与观望开始转变为肯定。即便有学者依然坚持这种质疑,但由于独生子女以及他们的父母都还处在相对年轻的生命周期阶段,因而学者们更倾向于认为目前关于“四二一”的研究结论还比较有限且不易做出判断。(18)从立场上来看,依然是偏向于对家庭养老压力的担忧。并且,学术界和舆论媒体当中大量“压力论调”的存在让我们有理由认为目前对这一事实的质疑尚具有进一步研究的空间和可能性。那么,处于这一学术争论当中,要如何寻找到事实的真相?回到“四二一”概念所探讨的根本问题,我们不得不重新思考这样的一种家庭结构是否真的会对家庭造成严重的养老压力?从现实出发,独生子女生育政策实施了尽半个世纪之后,第一代独生子女大多已经结婚生子,在面临“上有老下有小”的情况下,他们是否真的面临着严重的养老压力呢?许多家庭已经成为以往理论构建中的“四二一”家庭,那么这样的家庭是否必然出现严重的养老压力问题呢?考量这一问题我们可以从现实生活中的具体情况出发,来挖掘家庭发展过程当中,每一个个体在承担赡养老人这一任务当中所必然负担的责任和压力。

二、概念与模型:家庭生命历程的构建

根据David E. Biegel和Arthur Blum的分析,迄今为止的家庭养老负担和压力的研究主要遵循着两条路径展开的。(19)一种是把注意力放在照顾的过程本身,强调父母对子女的影响;另一种将焦点放在如何介入,强调如何满足父母和子女在养老问题上的需求。无论哪一种路径的研究,他们基本上都是在“压力—应对”(stress-coping)模型之下进行的。(20)可以说,在这种模型之下,大部分研究都直接将老年人和父母设定为“被照顾者”,从而在框定对象的情况下对所有的研究给予了预设。那么要还原事实,我们必须从事实的本源出发,反思基本概念中所存在的问题,并给予合理化的设定。

1.反思与基本概念的合理化设定

从概念的本源出发来思考这一问题。“四二一”理论假设背后是人口负担系数或人口抚养比(Dependency Ratio)的概念,只不过视角从整个人口不同年龄群体间的供养关系转移到了一个家庭内部三代人的关系。(21)无论是“老年抚养比”概念,还是“四二一”家庭结构假设,其对“被抚养者”的认定方法都是通过年龄进行划分,即直接将家庭当中某个个体的年龄是否进入老年期作为指分该个体是依赖他人或者不依赖他人的标准。然而,从实际日常生活来看,个体由于自身的经济能力、自理能力等方面的不同,其在对他人时间的花费及依赖他人方面所体现出来的程度也有所不同。同时,“抚养”作为家庭内部产生的微观行动,其自主性和能动性特征较之社会规则的定位更为显著,而并不能完全由年龄进行划分,并且由于家户形态的复杂多样性,这一行为关系也会存在多样的类型。例如,若按老年抚养比概念和“四二一”假设的内容来定义,家庭当中超过65岁的个体应该属于被照顾的对象,然而,在现实生活当中,经常可以看到许多老年人在家庭当中依然扮演着照顾者的角色。如随着打工潮的扩大,越来越多的农村劳动力都进入城市打工,而将老年人和孩子留在农村,从而形成“留守儿童”。若从理论出发,家庭当中赋有照顾老幼责任的个体应该是处于青壮年的夫妻,而在这种家庭当中年轻夫妇并不对子女和老人承担日常照顾责任,相反,照顾第三代的责任完全由老年人承担。因而,这种按照年龄进行划分的方法在很大程度上扭曲了家庭环境当中承担抚养任务、花费生活时间的真正主体。在此,本文认为在现实生活当中,是否给他人的生活造成压力和负担,以及对他人造成压力的大小,更多的来源于“依赖他人”的个体对他人的“依赖”程度,而这种依赖程度很大程度上取决于个体依赖他人为自己所花费的时间成本(22)的多少。依赖者需要家庭成员为自己花费的时间越多,则对家庭成员的依赖程度越高,所造成的负担越大,相应的,若依赖者需要家庭成员为自己花费的时间越少,则对家庭成员的依赖程度越高,成为负担的可能性也就越小。因而,我们可以通过这一时间花费的多少来估计老年人口对家庭成员所造成的实际负担和压力的大小。而在家庭微观环境的分析过程当中,从对家庭的“抚养者”(抚养主体)和“被抚养者”(抚养客体)的概念出发,以花费时间的多少作为负担大小的判断,相对于以年龄为标准的方法而言更为准确。那么,根据花费日常时间的多少以及依赖他人的程度,重新将家庭成员进行界定:在家庭当中主要承担照顾他人的责任,花费较多生活时间,为需要照顾的家庭成员提供必要的经济、生活资料和日常照料工作的个体,是抚养的主要承担者,在此被称作为“抚养者”或“抚养主体”;相应的,在家庭当中需要依赖他人对自己的衣食起居进行照料,并需要他人为照料自己投入大量的生活时间,从他人那里获取一定的经济及物质,并离不开他人的日常照顾,即家庭当中依赖他人的成员,被定义为“被抚养者”或“抚养客体”。以此作为标准,以便进一步分析。

2.极端化方法:家庭生命历程原有模型的修正

在过去对“四二一”问题的思考中,“年龄—代际”的分析方法早为学者们所利用,如宋健、原新等人的相关研究。在这些研究当中通常只建立一个单一理想化模型,尽管这种建模方式可以对事实进行一部分的解释,然而,实际生活的复杂性决定通过单一模型来完全模拟现实的局限性。因而,本文将通过利用韦伯理想类型(ideal type)分析方法,以将类型极端化的方式来建立事实变化的连续统,从而建立变量的连续取值范围,进而将多种变化情况囊括在其中,以完善前人的研究。就具体方法而言,本文拟通过多种宏观数据,建立两个(23)极端化的家庭生命历程(family life course)类型,以作为社会事实变化的两个极端点,从而建立起一个变化的连续统,进而可以探讨在某一定范围内的变化值,由此作为标准来推导和探讨在绝对的“四二一”家庭当中养老压力和负担在这一连续统中出现的状况和可能性。若在分析过程当中,两种极端化的家庭出现养老压力的可能性很小,则我们有理由相信处于这两种极端化范围内的大多数家庭都不太可能有较为严重的养老压力。

首先,设想有这样一个家庭,家庭当中的每一对夫妻都只生育一个孩子(24),并且家庭当中的每个个体都可以活到足够“第三代”甚至“第四代”出现,从而在家庭人口结构上形成典型的“四二一”家庭形态(25)。若按照上世纪八十年代实行计划生育的年份为时限进行计算,则2010年大部分独生子女均已进入生育年龄,是可以生育家庭当中的第三代。因而,在建立理想类型时,以2010年为基准(26),即该家庭于2010年时出现第三代人口,形成“四二一”家庭结构,并以此作为模板推测这个家庭发展过程,从而建立理想模型。

由于代际的年龄距离永远是保持不变的,因而只要知道个体生育子女的年龄,则可以推算出当子女处于某个年龄点时父母的年龄,并且可以通过祖父母生育年龄,推断出祖父母辈在家庭发展的每个阶段的年龄,进而通过模拟家庭发展的阶段绘制出家庭生命历程。因此,本文需要将生育年龄作为一个固定的假设前提条件。根据第五次人口普查数据,取我国生育年龄选择上最普遍的选择,年龄别生育率最高的年龄组为“20—24岁”年龄组(11.49‰),其次为“25—29岁”年龄组(86.19‰),生育率相对较高的年龄段为22岁(125.31‰)、23岁(142.72‰)、24岁(145.69‰)、25岁(129.00‰)、26岁(105.86‰)。虽然不同个体因为不同原因会在不同的年龄段生育子女,但是根据普查数据结果可以粗略推断大多数个体会选择在20—26岁之间生育子女。按照最普遍的特征,我们将最小生育年龄设定为20岁,最大生育年龄为27岁,以此作为两种极端化情况。由此设定两种时间距离:19年和26年,以此作为建立理想模型的基础,从而模拟出两类极端化的家庭类型。又由于“四二一”家庭结构大多数是针对三代户而言,即由三代人组成的家庭。因而这种“三代”家庭的变化和发展即足以体现出家庭成员在其中的角色和作用,所以仅以三代分析为主。考虑到并不是每个家庭都只有三代,有少数家庭也出现“四世同堂”的情况,因而为了分析的完整性,也将第四代的年龄变化纳入进来。

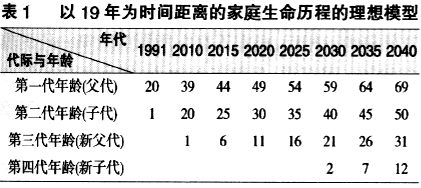

由此建立第一种极端化类型,假设一个家庭当中每一个个体在生育选择上都倾向于“早婚早孕”(见表1),即家庭中代际的年龄差距较小的情况。按照宏观数据当中所显示的规律,取20岁为个体生育子女的年限,也就是说19年作为时间距离。

若2010年出现家庭当中的第三代人口(即新子代,又称为孙代),那么,若按照同样的生育年龄进行推算,第二代必须在2010年时达到20岁,也就是说第一代独生子女必须于1991年出生,并在2010年的时候生育了他们的子女(即第三代),并且19年后,也就是2029年,该家庭当中的第四代出生。由此进行类推,可以推断出每隔五年,家庭当中每代成员的年龄变化。并且可以看出,从2010年到2028年之间(即第四代未出生之前)为传统意义上的“四二一”家庭。为了下文说明,在此将这种类型命名为“短时距”生育类型。

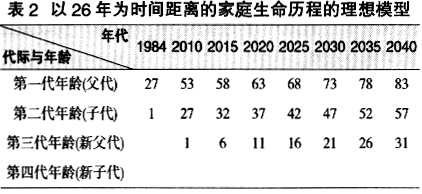

同样的,取另外一个极端现象,即一个家庭当中的每个个体均选择“晚婚晚育”(见表2),那么他们的之间的年龄差距较大。根据宏观数据,取其中位数27,可以将27岁作为已婚夫妇生育子女年龄的理想类型。那么,26年则作为一个人由出生到生育子女所需要划分的时间距离。

若这种规律普遍存在这个家庭的各代人当中,那么一对27岁的夫妇在1984年生育他们的第一个孩子,那么2010年的时候,他们的第一个孩子为27岁,并且生育了这个家庭当中的第三代。此时第一代夫妇的年龄为53岁,则再经过约26年后这个家庭便可以成为“四代同堂”的家庭。如果按照“四二一”家庭结构的标准,则2010年至2035年期间为我们所最常关注和认为的“四二一”家庭结构。遵循这一理想时间距离进行推导,从而建立另一种家庭生命历程的理想模型,在此将这种类型命名为“长时距”生育类型。

由于生育时间距离的不同,因此新生子女出现的时间也不相同,在短时距生育类型当中,第一代和第三代之间的年龄差距为30岁,家庭中会更早地出现第三代,甚至第四代。在现实生活当中,这种类型通常出现在农村,或者文化水平较低的家庭当中;而在长时距的生育类型中,第一代和第三代之间的年龄差距为52岁,第三代和第四代出现的更晚,而且相较于短时距,长时距生育类型的家庭当中,第二代年龄更大,更早进入老年期,这种类型多见于城镇,或者文化水平较高的家庭。这两种生育类型都是一种极端类型,也不排除第一代生育年龄较小,而第二代生育年龄较长的可能性,然而,即便是这种生育年龄不同的家庭,两代人的生育时间距离之和也不会超过38年和52年的范围。也就是说,在长时距的生育类型家庭中,第三代更晚出生,同时老年人口更趋近于高龄,这两种情况都更可能导致家庭成员需要花费更多的时间和精力,对其予以日常照顾,同时,当家庭的第一代趋近高龄的同时,家庭当中的第三代刚出生,也需要家庭成员的照顾。因而,在这种类型当中更可能面临养老和抚幼的双重压力,也更加符合“四二一”结构假设的论调。而如果在长时距的家庭类型当中,老年人口不对家庭成员造成严重的负担,则“四二一”假设成立的可能性较低。

三、模型解构下家庭养老压力的变化过程

个体在不同年龄阶段对他人的需求与依赖程度不同,相应地,家庭当中个体在不同年龄阶段对照顾家庭成员的付出程度也会有所不同。无论是“短时距”模型中,还是“长时距”模型中,根据“四二一”家庭结构所得出的判断,“四二一”的家庭结构下,于2010年生育第一胎的这对年轻的独生子女夫妇既要抚养新生的子女,同时还要赡养自己的四个父母。那么,按照原理论假设,他们对家庭其他成员的抚养负担是巨大的,同时在照料他人方面负担也是最重的。检验这一逻辑,可以以历时性的角度来看,家庭生命历程当中,每个个体在不同年龄阶段对他人所花费的时间成本,观察家庭当中依赖他人的个体所需要家庭成员付出的时间成本,从而判断在哪个阶段的负担更重,而在哪一阶段的负担更轻。在此,按照第三代所处的不同的生命发展阶段,来判断不同阶段中,老年人对家庭所造成的压力和负担的可能性。

1.育儿期:三代户的初级阶段

“三代户”形成的初级阶段,即第三代出生之时,从新生儿对成人的依赖和生活时间上的花费来看,应该是抚养新生儿负担较重的一个时期。尽管,在这个阶段新生儿的抚养任务较为繁重,然而,在养老压力上并没有呈现出严峻的养老压力问题。根据个体的年龄结构进行推断,取长时距的生育类型,如果第二代和第一代一样是27岁的时候生育自己的子女,那么他们的父亲和母亲在第三代出现之时,其年龄应该为53岁。无论是根据1994年以前国际上的通用标准(15岁至64岁为劳动年龄人口;65岁以上为老年人口),还是按照联合国世界卫生组织(WHO)的新标准(45岁至59岁为中年人)。此时,当家庭中第三代出现之时,第一代并没有进入老年期,一方面,他们依然是属于劳动力人群,可以为家庭成员提供生活上的帮助与照顾,同时还具有一定的经济收入;另一方面,他们生活自理能力较强,普通情况下不需要他人给予生活上的照顾。若以短时距的生育类型,则两代人之间的年龄差距更小,当家庭中的第三代出现时,则第一代的年龄仅为39岁,此时的第一代依然处于青壮年时期,完全没有老年人的基本特征。这个阶段家庭当中的“祖父母”不仅不需要年轻夫妇的照顾和支持,相反,很大程度上他们是协助着年轻夫妻的生活和经济。也就是说,家庭当中的“四”(老一辈的夫妇)的部分不仅不会成为“二”(年轻夫妇)的负担,而且,还为“二”(年轻夫妇)所面临的实际生活分担压力。从结构来看,这也是所谓的具有“四二一”结构的家庭,在此阶段更多的抚养压力来源于第三代,由于第三代作为新生儿出生,对家庭当中其他成员的依赖最高,同时也需要家庭当中的其他成员为其花费大量的时间精力。相反,根本不存在所谓的对第一代的养老问题。可以说,生育年龄越小,则家庭中的第一代,也就是“祖父母”一代对他人的依赖性也就越低,因此也越难以构成所谓的“养老压力”。

不仅此阶段第一代对家庭成员的依赖程度较小,并且由于第一代的存在,使得第三代对家庭成员所造成的实际抚养压力也相对较轻。随着独生子女政策的推行,孩子的稀缺性使得孩子在家庭当中的地位日益提高,特别是城市家庭对孩子的重视程度不断提高。家庭当中的第三代成为家庭的“结构中心”,“一家人男女老少都必须围着这个孩子打转”。不仅是新生儿的父母,当第三代出现之后,连这个孩子的祖父母都会参与到照顾孩子的过程当中。这在中国的第一代独生子女家庭当中就有较为明显的体现,如“小皇帝”、“小公主”等形容词的广泛出现与使用。这种现象可以一直延续到第三代人口“少儿期”快结束的时候。若第一代或第二代的生育年龄较早,则家庭当中的第一代则会更加年轻,那么当他们成为祖父祖母时依然为中年人,还没有进入老年期,这也意味着他们扮演祖父母角色的时间更长,并且在扮演这一角色的过程当中会更晚地进入老年期,同时也拥有更长的时间保持生活的独立性,而不需要他人的照顾,相反可以为第二代养育子女提供经济和生活上的帮助。

那么,从抚养的主体和客体上来区分,此时的第二代并没有对第一代的生活提供多少照顾,而更多的精力、财力是用于对第三代的照顾之上,并且第一代也参与到对第三代的照顾,可以说此时第三代是同时接受第一代和第二代的抚养。也就是说,该阶段抚养主体包括第一代和第二代两代人,而抚养客体只有第三代,因而若按照这种抚养关系进行划分,则实际生活当中,此阶段的抚养主体和抚养客体之间的比例为(4+2)﹕1,也就是6﹕1,即六个人照顾一个人。因而,在此阶段即便家庭当中呈现出“四二一”结构,却并不体现出所谓的抚养负担或者压力,并且由于“祖父母”年龄尚未进入到老年期,因而谈不上养老,更谈不上养老压力问题。

2.学龄期:三代户的中级阶段

从理论上来看,此阶段是最常被理解的“四二一”结构的家庭类型,应该存在着5个抚养客体:年轻夫妻的四个父母,以及新生儿,即模型当中所说的第一代和第三代。然而,在这一阶段当中,家庭成员的抚养任务也没有“四二一”理论所设想的那么严重,尽管从理论上看有5个抚养客体,但承担主要抚养任务的抚养主体并不需要为这5个抚养客体提供绝对性的照顾。

当第三代从幼儿期进入到学龄期(6岁)之后,家庭会发生一次重大的转变。随着家庭当中的第三代开始入学,学校替代家庭完成一部分看护工作,家庭成员不需要为家庭当中的新生代提供24小时全天候的照顾,因而家长便从繁重的幼儿看护当中解脱出来,家庭对新生儿的日常照顾相应减轻。当第三代子女长到6岁时,短时距类型家庭当中第一代的年龄仅为44岁,仍处于青壮年时期,依然不存在所谓的“养老”问题。而长时距生育类型家庭当中的第一代的年龄便会增长到59岁。此时“退休”等因素出现时,他们已经进入老年人生活。这个阶段一直会持续到第三代离开家庭(通常情况下是外出求学或者打工)。在农村,年轻人普遍外出打工的年龄是在16岁以上,通常情况下是完成初中学习之后,此时家庭当中的第一代年龄最大可估计到68岁(27),最小可估计到54岁(28)。若在城市,普遍情况下,第三代离开家庭通常要等到完成高中学历进入大学,此时第三代的年龄约为19岁。则此时家庭当中的第一代年龄最大可估计到71岁(29),最小可估计到57岁(30)。也就是说,当家庭当中的新生代进入学龄期,并完成基础教育之前,家庭当中会有处于57岁到71岁之间的“祖父母”。

然而,根据联合国世界卫生组织(WHO)的界定,60岁至74岁为年轻的老年人。由于科学技术的进步和生活质量的提高,越来越多的研究证明,“年轻的老年人”的健康水平和生活自理能力都较高(31),并且许多关于“年轻老年人”失能比例的下降已被越来越多的学者所接受(32)。因而,尽管他们进入老年期,但实际上他们不仅在生活方面具有较强的自理能力,而且还具有一定的劳动参与能力。同时,中国家庭本位的传统文化使得在家庭生活当中,老年父母更多的是向子代提供支持,如为子代做家务、带孩子等。(33)根据顾大男等人的研究显示:(34)2002年全国老年人口健康状况调查显示居家养老的65岁及以上老人中,30%以上的老年人向子女提供一定程度的经济支持,并且平均每一个老人一年中为子代带小孩和做家务的天数为60天,而且,即使是80岁及以上的高龄老人中,这些数字也变化不大。(35)也就是说,在家庭发展的此阶段,在很大程度上第一代不仅不需要第二代为照顾自己花费太多的时间,并且,第一代可以为第二代的生活事务提供一定的帮助,若子女在此阶段遇到困难或生活上的变故,第一代可以对他们的生活提供帮助,如资助第三代的学业费用或第二代的生活费用等。并且,随着第一代年龄的增长,他们从工作岗位上退出,其更多生活时间的盈余会让这种帮助力度进一步加大。所以,从这个意义上来看,第一代更多的是扮演“抚养主体”或“抚养者”的角色,而没有进入到“抚养客体”或“被抚养者”的行列。也就是说,他们不仅不是负担,而且从实际上正在帮助第二代减轻原有的家庭生活压力。因而,当家庭发展到此应该是第二代较为轻松的一个阶段。

3.离巢期:三代户的高级阶段

随着家庭成员年龄的进一步变化,家庭当中的抚养主体与抚养客体的关系会再次发生改变。第三代的年龄进一步增高,进入20岁左右,并开始逐渐脱离主体家庭,投入到社会生活当中,如求学、外出工作、结婚、当兵、分家等等。第三代逐渐从抚养客体的角色当中退出,并且自身的生活自理能力、经济独立能力均开始增强。与此同时,家庭当中的第一代年龄也在增加,若第三代以19岁为标准开始“离巢”,则长时距类型当中,家庭第一代的年龄约在71岁以上,相应的,在短时距的类型当中,家庭第一代的年龄也约位于57岁以上。因此,在短时距的家庭类型当中,老年人依然尚处于青壮年阶段,而在长时距的类型当中,家庭里的老年人已经开始迈入“中年老年期”。尽管,处于这一阶段的老年人在行动能力、健康程度和生活自理能力开始快速下降,对他人的依赖程度开始增强,需要第二代给予一定程度的关注与照顾。然而,随着第三代对第二代依赖程度的降低,第二代会有更多的时间用于照顾第一代,若此时第一代的生活自理能力未完全丧失,则第二代的压力会更加轻松。根据《2006年城乡老年人口状况追踪调查》报告数据,城市老年人生活能够完全自理的占85.4%,能部分自理的占9.6%,完全不能自理的老年人占5.0%;农村老年人生活能够完全自理的占79.0%,能部分自理的占14.1%,完全不能自理的老年人占6.9%。也就是说,在实际生活当中,需要第二代为之付出大量时间给予照顾的老年人实际上仅占6.9%左右。因而,对于大部分家庭而言,这个阶段是最为轻松的时刻,而第二代所可能面临的负担会更加少。

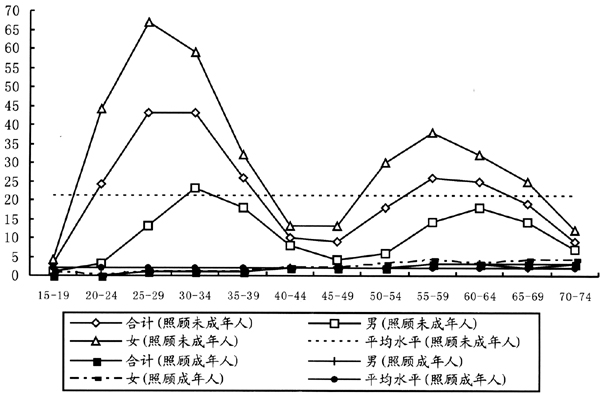

同样以第三代19岁作为标准,则当第三代离巢时,第二代的年龄约为38岁至45岁,结合国家统计局2008年居民时间利用调查数据,我们可以发现在个体的生命周期里面,40岁到50岁之间,个体在照顾家庭中未成年人和成年人过程当中所花费的时间是最少的,这也可以理解为,在这个阶段个体在照顾家人方面是处于最轻松的一个阶段(见图1)。若家庭当中的老年人需要第二代的照顾,则40岁到50岁之间,个体在照顾成年人上的时间会增多,而相反,我们并没有看到这一现象。

根据图示,我们可以看出,50岁之后有另外一个峰值出现,这一峰值的出现依然是个体对未成年人的照顾增多。这种情况一直持续到第一代“65—69”岁以后才开始低于平均水平。而相对的,用于照顾家庭中成年人所花费的时间一直处于较低水平,约为照顾未成年人时间最高值的1/16。进入到“65—69”岁以后开始显著升高,但依然低于对未成年人的照顾时间。这种时间分配一方面说明家庭当中的第一代即便进入老年期也将自己的生活时间投入到照顾家庭的第三代,以此帮助自己的子女(第二代);另一方面说明,第一代在实际生活当中所需要第二代付出时间的情况是极少的,其在日常生活方面的需求更多的是依靠自己完成。从实际生活来看,当第一代进入70岁以后,则多半从对第三代生活照料的责任当中退出,更多的是照顾自己的生活。从抚养的责任客体来看,尽管第一代可以成为受他人照顾的抚养客体,然而,他们会力图避免成为“被照顾的人”,并且希望自己处理日常生活中的简单问题,以避免“给子女找麻烦”。

图1分年龄别照顾未成年人的平均时间(分钟/人)

因而,在家庭发展的这个阶段也同样较少出现“四二一”假设所预言的养老压力,事实上,通过年龄的推算,当家庭当中的老年人口成为中老年人或者老老年人时,家庭当中的第三代也已经初步成年,通常情况下,此时的第三代开始进入大学生活,正逐步从对家庭的依赖当中脱离出来,尝试着独立地生活。这也意味着,家庭抚养主体并非既要承担第三代的抚养任务,也要担负抚养第一代的赡养责任。相反,由于年龄差距的存在,家庭当中的这两部分对家庭的青壮年劳动力所造成的负担是错位产生的,并没有同时发生。也就是说,现实生活当中,很少有可能发生家庭当中的第二代同时担负两个抚养客体所带来的抚养压力。即便老年人口患罹病,丧失生活自理能力,从而需要第二代投入更多的时间和精力,其所造成的影响并不会叠加上第三代的需求,相反,随着第三代抚养需求降低以及独立能力提高,不仅不会给第二代造成压力,同时还可能为第二代照顾第一代提供帮助。因而,在大多数情况下,第二代的压力并没有因为第一代的老化而有所增加,相反,这只是家庭成员抚养客体的一个变化过程,需求的产生方由第三代变化为第一代,而第二代所负担的压力总体上并没有发生改变。

4.第四代的出现

随着第三代的独立、成年并逐渐具备生育年龄,家庭当中会出现第四代。若此时家庭当中的第一代去世,则家庭当中依然为三代人,则恢复到三代家庭的初期阶段的状态。若第一代人依然在世,按照以往的理论理解,则需要家庭成员为其付出较多的时间和精力。第四代的出现会造成家庭中劳动力人口面临沉重的抚养负担,一方面家庭成员需要照料新生儿,另外一方面家庭成员需要照顾已经进入“老老年”期的老年成员。这两类成员都是家庭当中比较依赖他人的,需要消耗家庭成员大量的时间和精力。这种现象看似出现了“四二一”假设所预设的“上有老,下有小”的困境。然而,在现实生活当中,在这种情况下对家庭劳动力人口所造成的压力也没有理论假设当中所预设的那么高,原因有以下两点:

首先,从绝对数量上来看,这种“四世同堂”的家庭是相对较少的,根据人口普查资料显示,2000年我国四代户仅占0.76%。根据国家统计局对2010年第六次全国人口普查的主要数据公报,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年第五次全国人口普查的3.44人减少0.34。因而,在一个家庭户当中同时存在第一代和第四代的可能性是极小的。并且随着改革开放以来小型家庭的逐日发展,多代同堂家庭的情况在逐渐减少。即便有些老人进入高龄,也很少成为子女的负担。一方面因为良好的医疗卫生条件、社会经济条件会使得老年人在生活自理能力方面下降得更为缓慢;(36)另外一方面,老年人的日常自理能力随着年龄段增长不断下降进而发生残障(37)的同时,其死亡风险也会相应的提高。(38)国内外许多学者都注意到这一点。这种高死亡率淘汰了一部分体弱多病的老年人,从而使得事实上高龄老人残障率发生的概率在降低,从而使得真正活到高龄期的中国老人在自理能力上相对较高。(39)由此反推,能够活到高龄的老年人会给子女造成较沉重养老负担的可能性也会更低。

其次,家庭中“被抚养者”在分化为两部分的同时,承担抚养任务的“抚养者”也会随之分化为两部分,不同于三代人之间的关系,当第四代出现时,家庭当中会存在更多的劳动力,并且这些劳动力有可能分化成两个群体。这种分化结果往往呈现出两个抚养主体:一部分是以第二代为主的抚养主体,即第二代对第一代成员的赡养以及日常生活照顾责任的承担;而另一部分抚养主体以第三代为主,主要负责照料新生儿,也就是家庭当中的第四代成员。而不是仅仅由一代人完全承担两代人的照顾任务。由此,我们可以看出当家庭当中的抚养客体呈现出多元化时,抚养主体也会呈现出多元化的趋势。而这种抚养方式依然是维持在“父代”与“子代”的关系当中。通常情况下,第二代会承担起大部分的养老责任,而不会让第三代替自己来完成养老责任。而从心理层面来看,他们更关心的是第三代对自己的养老,而不是第三代对第一代的养老。

在这种情况下,抚养主体和抚养客体的比例是2﹕4或2﹕1。一个人所抚养的对象通常情况下为一个人,最多两个人,不可能出现一个人抚养三个及三个以上个体的情况。因而,即便第一代完全退出抚养主体的角色,成为抚养客体或者“被抚养者”,但是家庭当中的劳动力并不需要负担“既照顾老的,又照顾小的”的复杂而沉重的任务。并且,随着目前婚育年龄的退后,更多的人选择晚婚晚育,则在第四代出现之前,家庭当中的第一代可能已经过世,这种情况也会使得实际养老压力的减轻。

四、结论

按照“四二一”家庭结构的假设,家庭老年人口的增长,以及子女数量的下降会使得家庭养老负担过重,并且由于第一代和第三代同时作为抚养客体,成为需要第二代付出劳动与时间的对象,会造成第二代面临沉重的压力和负担。然而,通过对家庭代际发展过程的分析发现,无论是在长时距类型,还是在短时距类型当中,家庭成员之间的年龄差距使得第一代和第三代不可能同时成为抚养客体,也就是说,不会形成如“四二一”理论假设所预言的那样,第二代需要同时担负起抚养第一代和第三代的任务。相反第一代和第三代人需求期的不同使得隔代家庭成员成为第二代家庭成员照顾其他成员的帮手,即当第三代处于新生儿阶段时,第一代帮助第二代抚养第三代(抚养主体与客体关系为5﹕1),而当第一代进入老年期之后,第三代也会帮助第二代来抚养第一代(抚养主体与客体关系为3﹕4),从而使得家庭发展过程当中,抚养主体(或抚养者)和抚养客体(被抚养者)的扮演者都是随机的变动,而并不以年龄作为基本特征,并且老年人更多的是处于抚养主体的角色,直到高龄阶段才进入到抚养客体的角色当中去。而当老年人进入到抚养客体角色之时,第三代又会进入到抚养主体的角色当中,从而填补家庭当中扮演“抚养者”角色的人口数量,从而在“抚养者”和“被抚养者”之间形成数量上的平衡。这种不同代际家庭成员在角色之间的“交替效应”是家庭成员能动地缓解作为抚养主体的第二代压力的表现。即便当家庭第四代成员出生所造成的养老和照料新生儿之间矛盾出现时,家庭成员依然可以划分为两个家庭,从而形成两个针对不同抚养客体的抚养主体(抚养主体和抚养客体的比例是2﹕4或2﹕1),以分工合作的方式来实现家庭对两类“高依赖”人口的照顾工作,从而有效地解决这一矛盾问题,很少出现如“四二一”家庭结构假设中所出现的“沉重的负担”。并没有由某一代人来单独承担。可见,由始至终第二代所面临的抚养负担不会超过1:2(抚养主体与客体关系)。

由此可见,在家庭成员协同互助的情况下,时间和精力的调节会使得家庭抚养负担所造成的压力比实际理论压力要小。而从这个角度来看,“四二一”结构假设更多的是基于老年人口抚养比的基础上演化到对微观世界的理解,这一假设中对养老压力的担忧更多是源于对抚养比理解延伸,即将宏观比率投射到微观世界当中,以年龄维度作为家庭当中具体养老压力和抚养负担的简略测度。这种大而化之的方法,不仅忽略了家庭成员的能动特征,夸大了家庭养老压力,而且将家庭“养老问题”严重化。

注释

①穆光宗:《家庭空巢化过程中的养老问题》,《南方人口》2002年第1期。Call, K. T., Finch, M. A., Huck, S. M., & Kane, R. A., "Caregiver burden from a social exchange perspective: Caring for older people after hospital discharge," Journal of Marriage & the Family, vol. 61, issue 3, 1999, pp. 688-700. Eisdorder, Carl, "Caregiving: An emerging risk factor for emotional and physical pathology," Bulletin of the Menninger Clinic, vol. 55, issue 2, 1999, pp. 238-248. Kinney, Jennifer M., "Home care and caregiving," In Jamese E. Birrren, editor-in-chief, Encyclopedia of Gerontology, San Diego: Academic Press, vol, Ⅱ, 1996, pp. 667-678. McCallion, P., & Janicki, M., "Exploring the impact of culutre and acculturation on older families caregiving for persons with developmental disabilities," Family Relations, vol. 46, issue 4, 1997, pp. 347-357. Piercy, Kathleen W.,"Theorizing about family caregiving: The role of responsibility," Journal of Marriage & the Family, vol. 60, issue 1, 1998, pp. 109-117.

②Bass, David M., & Noelker, Linda S., "Family care-giving: A focus for aging research and intervention," In Kenneth F. Ferraro, ed., Gerontology: Perspectives and Issues(2nd. Ed.), New York: Springer Publishing Company, 1997, pp. 245-246.

③徐勤:《儿子与女儿对父母支持的比较》,《人口研究》1996年第5期。宋健:《中国的独生子女与独生子女户》,《人口研究》2005年第2期。石燕:《关于我国独生子女养老经济负担的调查研究——以镇江为例》,《中国青年研究》2008年第10期。

④张本波:《我国人口老龄化的经济社会后果分析及政策选择》,《宏观经济研究》2002年第3期。

⑤黄彦萍:《积极人口老龄化研究》,《人口与计划生育》2008年第7期。

⑥不仅学术界在谈论养老问题的时候经常使用这一理论假设作为前提,而且新闻媒体和社会舆论也经常将“四二一家庭结构”作为讨论的焦点。

⑦郭志刚:《我国及东、中、西部老年家庭结构比较分析》,载曾毅等著,《老年人口家庭、健康与照料需求成本研究》,北京:科学出版社,2010年,第5页。

⑧这种家庭的产生一方面是由于家庭当中老年成员寿命的增长,另一方面更多的是来自于年轻一代生育子女数量的减少。在许多发达国家,生育子女数量的减少被认为是个体生育意愿的降低,而在中国更多的是受到计划生育政策的影响。因而,“四二一”家庭结构所产生的问题也往往被用来印证目前中国独生子女政策所存在的负面外部性效应。

⑨穆光宗:《独生子女家庭非经济养老风险及其保障》,《浙江学刊》2007年3期。王文娟、陈岱云:《城市独生子女父母养老社会支持问题研究》,《山东社会科学》2008年第9期。于长永:《农村独生子女家庭的养老风险及其保障》,《西北人口》2009年第6期。夏辛萍:《城市独生子女家庭养老困境分析及对策》,《中国老年学杂志》2011年第22期。

⑩赵芳、许芸:《城市空巢老人生活状况和社会支持体系分析》,《南京师大学报(社会科学版)》2003年第3期。风笑天:《从“依赖养老”到“独立养老”——独生子女家庭养老观念的重要转变》,《河北学刊》2006年第3期。风笑天:《面临养老:第一代独生子女父母的心态与认识》,《江苏行政学院学报》2010年第6期。

(11)梁秋生:《“四二一”结构:一种特殊的社会、家庭和代际关系的混合体》,《人口学刊》2004年第2期。

(12)刘鸿雁、柳玉芝:《独生子女及其未来婚姻结构》,《中国人口科学》1996年第3期。

(13)张二力、陈建利:《现行生育政策下的模拟终身生育水平》,《中国人口科学》1999年第5期。

(14)宋健:《“四二一”结构:形成及其发展趋势》,《中国人口科学》2000年第2期。

(15)江连海、尹文耀:《试探“四二一”》,《人口学刊》1983年第4期。

(16)原新:《独生子女家庭的养老支持——从人口学视角的分析》,《人口研究》2004年第5期。

(17)风笑天:《城市独生子女父母的老年保障问题》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1991年第5期。

(18)宋健:《再论“四二一”结构:定义与研究方法》,《人口学刊》,2010年第3期。

(19)Biegel, David E., & Blum, Arthur, "Introduction," In David E. Biegel & Arthur Blum, eds. , Aging and Caregiving: Theory, Research, and Policy, California: SAGE Publications, Inc. , 1990, pp. 9-24.

(20)Loos, C., & Bowd, A., "Caregivers of persons with Alzheimer's disease: Some neglected implications of the experience of personal loss and grief," Death Studies, vol. 21,issue 5,1997,pp.501-514.陈树强:《成年子女照顾老年父母日常生活的心路历程》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第3-9页。

(21)宋健:《再论“四二一”结构:定义与研究方法》,《人口学刊》2010年第3期。

(22)老年人对年轻人的依赖通常被理解为两种类型,一种是经济上的依赖,另一种是生活照顾方面的依赖,然而,根据马克思主义理论,经济价值可以被换算和理解为劳动时间,因而,我们可以将老年人对年轻人的经济依赖和生活照顾的依赖理解为对年轻人劳动时间的依赖和对生活照顾时间的依赖。反过来,若在家庭当中出现年轻人依赖老年人的情况,也同样可以按照时间进行理解。因而,这种压力可以理解为一种时间成本的花费与开销。

(23)前人的单一模型忽略了家庭成员选择不同生育年龄时所造成的差异性,因而通过极端化的方式建立两维模型,更能解释不同的类型。

(24)为了创造一种极端的现象,不考虑第一代独生子女父母的兄弟姐妹在养老方面所产生的作用,因而假设所有家庭当中的第一代夫妻均为独生子女,且由于生育政策他们也只生育一个子女。

(25)由于在长期以来一胎化政策在城市里实行的较为严格,大部分“四二一”家庭均为城市居民家庭,因而本文所研究的家庭以城市居民为主,同时这些家庭中个体的行为特征也以城市居民的特点为主。

(26)第二代出生的年代只作为模型的完整性出现,而并不作为主要的分析内容,因而并不以第二代出生的年代作为基准,而以2010年作为基准,这是为了更方便比较“四二一”家庭形成之后的年代和时间变化,而第二代出生的年代也是以2010年作为基准向前推导而出的。

(27)按照长时距生育类型进行年龄推算结果。

(28)按照短时距生育类型进行年龄推算结果。

(29)按照长时距生育类型进行年龄推算结果。

(30)按照短时距生育类型进行年龄推算结果。

(31)涂肇庆、陈宽政、陈昭荣,1992,《台湾地区老年残障率之研究》,《台湾大学人口学刊》,1992年第15期。陈宽政、涂肇庆、王德睦:《台湾地区老年疾病与残障之发展》,载《“人口变迁、国民健康与社会安全”国际学术研讨会》,台北:中山人文社会科学研究所,1995。Nasu, I., & Saito, Y., "Active life expectancy for elderly Japanese by chewing ability," Japanese Journal of Public Health, vol. 53, no. 6, 2006, pp. 411-423.

(32)顾大男:《老年人健康变动趋势和预测方法国际研究动态》,《中国人口科学》2005年第3期。

(33)Chen, S. , Social policy of the economic state and community care in Chinese culture, Brookfield, USA: Ashgate Publishing Company, 1996.

(34)顾大男、柳玉芝:《我国机构养老老人与居家养老老人健康状况和死亡风险比较研究》,《人口研究》2006年第5期。

(35)如果剔除出那些家庭当中没有第三代,或者第三代已经长达不需要家庭照顾的老年人,这一数字还将更大。

(36)Freedman V. A., Martin L. G., "The role of education in explaining and forecasting trends in functional limitations among older Americans," Demography, vol. 36, no. 4, 1996, pp. 461-473.

(37)Fried L. P., Herdman S. J., Kuhn K. E., et al., "Prec-linical disability hypotheses about the bottom of the iceberg," Aging Health, no. 3, 1996, pp. 285-300. Ferrucci L., Guralnik J. M., Simonsick E., et al., "Progressive versus catastrophic disability: A longitudinal view of the disablement process," Gerontol A Biol Sci Med Sci, vol. 51, no. 3, 1996, pp. 123-130.

(38)Manton K. G., "A longitudinal study of functional change and mortality in the United States," Gerontol, no. 43, 1998, pp. 153-161. Ruigomez A.,Alonso J., AntoJ M., "Functional capacity and five-year mortality in a sample of urban community elderly," Eur J Public Health, no. 3, 1993, pp. 165-171. Scott W. K., Macera C. A., Cornman C. B., et al., "Functional health status as a predictor of mortality in men and women over 65," Clinical Epidemiology, vol. 50, no. 3,1997, pp. 291-296. Rosa Lamara, "A changing relationship between disa-bility and survival in the elderly population: Differences by age," Journal of Clinical Epidemiology, no. 56, 2003, pp. 1201-1192.

(39)顾大男、曾毅:《高龄老人个人社会经济特征与生活自理能力动态变化研究》,《中国人口科学》2004年第S1期。